9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blackbird Books

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Schafe sind die wohl am meisten unterschätzten Tiere der Welt. Ohne sie wäre die Menschheit nicht, wo sie heute steht. Nahrung, Kleidung – all das liefern die anspruchslosen Wiederkäuer dem Menschen seit zehntausend Jahren. Die Tiere haben Gesellschaften wachsen lassen, sie sind Kulturbereiter des Menschen und bis heute in vielen Teilen der Welt Lebensgarant und Wirtschaftsmotor. Das Buch begibt sich auf eine Spurensuche bei Schäfern und Züchtern in aller Welt. Es erzählt von Geschichte, Gegenwart und Zukunft der wolligen Wiederkäuer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

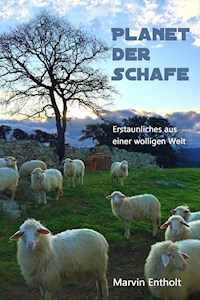

Marvin Entholt

Planet der Schafe

Erstaunliches aus einer wolligen Welt

Inhaltsverzeichnis

Titelseite

Zum Autor

Einführung

1. Eine Welt ohne Schafe

2. Die Wiege von Schaf und Mensch

3. Von Händlern und Räubern – im Hochland von Äthiopien

4. Knochenarbeit – Archäologie mit dem Kochtopf

5. Fettpo und Doppelkinn – vom Nutzen der Abweichung vom Schönheitsideal

6. Weißes Gold – die Entdeckung des Wertes der Wolle

7. Fließ versus Fleece – Wolle im Wettbewerb mit synthetischen Textilien

8. Das Goldene Vlies – das Schaf und seine Wolle in der Mythologie

9. Wollige Feinde – die Highland Clearances

10. Vom Gefangenenbegleiter zum Wirtschaftsmotor

11. Wolliger Wohlstand – Wollboom in Australien und Neuseeland

12. Der Tanz mit dem Schaf – von Lohnscherern und Weltmeistern

13. High Noon auf der Koppel – wenn Freunde fremdeln

14. Die letzte Etappe – von Halbnomaden in Europa

15. Der Chor der Schafe – von Dichtern und Tenören

16. Das Schaf im Schafspelz – wenn eine Mutter ihr Lamm verliert

17. Vendetta und die Barracelli – Blutrache und nächtliche Patrouillen auf Sardinien

18. Der Klang der Berge – die Campanacci der Glockenmacher von Tonara

19. Auf die Alm und über Gletscher – Transhumanz in Europa

20. Eroberer im Schafspelz – von Wikingern und anderen Invasoren

21. Der Warrior – ein Krieger auf hoher See

22. Sind Schafe dumm?

23. Leader Sheep – von schafer Führerschaft in Island

24. Der Sohn Gottes – das Schaf in Kunst und Religion

25. Schäferstunden – Kurse für Landsehnsüchtige in Spanien

26. Brust oder Keule – der Nährwert von Aue, Lamm und Hammel

27. Milch für die Welt – Schlangestehen am Fahrgeschäft

28. Ab nach Mekka – eine Schiffspassage ins Verderben

29. Die Stars der Szene – aus der Welt der Bockauktionen

30. Dolly, das Klonschaf – vom Tabubruch zur vergessenen Anekdote

31. In vitro veritas – Klongeschäfte und Medikamente aus dem Euter

32. Oh Shrek – ein Schurschwänzer und seine schwere Bürde

33. Die Zukunft liegt im Stall – Intensivschafhaltung in China

34. Abgasnorm für Schafe – auf der Suche nach dem emissionsfreien Bock

35. Muh statt Mäh – der Vormarsch der Rinder

36. Salz auf unserem Fell – von extremer Anpassungsfähigkeit

37. Kein Schaf gleicht dem anderen – eine kleine Artenkunde

38. Quo vadis, ovis? – Ein Ausblick

Nachwort

Danksagung

Schlussbemerkung

Impressum

Zum Autor

Marvin Entholt ist in Bremen geboren und aufgewachsen. Er studierte Politik und Philosophie an der LMU München sowie Drehbuch und Regie an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Seither arbeitet er als freier Dokumentarfilmautor und -regisseur sowie als Autor von Drehbüchern, Kriminalromanen und Sachbüchern. Er lebt in München und Berlin.

Einführung

Seit Jahrtausenden bilden Schafe und Menschen eine Gemeinschaft. Schwer zu sagen, wer wem mehr verdankt, aber der Verdacht liegt nahe: Das Schaf kommt ohne den Menschen besser klar als umgekehrt. Die Wissenschaft belegt: Ohne Schafe wäre die Menschheit nicht, wo sie heute steht. Seit jeher sind die genügsamen Tiere Vorratskammer auf vier Beinen und Lieferant von warmer Kleidung. Schafe haben Gesellschaften wachsen lassen, sie sind Kulturbereiter des Menschen und in vielen Weltregionen bis heute sein Lebensgarant und Wirtschaftsmotor.

Das Schaf ist eines der am meisten unterschätzten Tiere der Welt. Dabei beginnt mit ihm alles: Domestizierte Wildtiere bilden die allerersten Haustierherden, die zur lebendigen produktiven Ressource werden. Es ist der Beginn der Nutztierhaltung, ein bedeutenderer Schritt für die Menschheitsgeschichte als Raumfahrt oder Digitalisierung: Gesellschaften können jetzt wachsen, sich kleiden, Kultur entwickeln.

Geduldig trotten die Schafe dem Menschen seither durch die Jahrtausende bei seinen Eroberungszügen hinterher. Hätten die Wikinger die Welt erobern können ohne ihre wollenen Segel? Hätte Hannibal die Alpen überquert ohne massenhaft produzierte warme Kleidung für seine Soldaten? Wäre Florenz jemals zu einer blühenden Renaissancemetropole geworden ohne das Geld der Medici, die ihren Reichtum dem Woll- und Textilhandel verdankten? Hätte es die industrielle Revolution gegeben ohne Stoff, den die Weber weben konnten? Wie sähen Australien und Neuseeland heute aus, hätten nicht Schafe die ersten Siedler auf ihren Schiffen begleitet?

Viele Menschen wissen heute von dieser alten Verbindung nichts mehr, aber in ihnen lebt dennoch eine mehr oder minder verborgene Zuneigung für die wolligen Wesen fort. Wanderer verharren, wenn sie einer Schafsherde begegnen, neugierig mustern sich dann Zwei- und Vierbeiner gegenseitig. Das kann lange so gehen, denn Schafe sind nicht nur neugierig, sondern legen auch ihre sprichwörtliche Geduld an den Tag. Eine andere ihnen zugesprochene Eigenschaft, die Dummheit, ist ihnen hingegen gar nicht eigen. Sie sind sogar cleverer als mancher zweibeinige Zeitgenosse, doch dazu später. Der Wanderer blickt also zurück, und auch in ihm macht sich geduldige Ruhe breit und Freude an der unverhofften Begegnung.

Vermutlich rührt die Zuneigung zum Schaf von dem seit Tausenden von Jahren in uns schlummernden Bewusstsein her, dass wir dem Schaf nicht weniger als unsere eigene Existenz verdanken. Ohne die flauschigen Vierbeiner hätte es viele zivilisatorische Errungenschaften nie gegeben, die Menschheit hätte sich anders und in geringerem Umfang und Tempo entwickelt, unsere Familienstammbäume wären vermutlich dürre Pflänzchen mit vielen kahlen Ästen, und unser eigener würde womöglich sogar fehlen.

Warum betten Eltern ihr Baby gern auf ein Schafsfell? Weil es wollig warm ist und weich, klar. Aber vielleicht auch, weil es eine uralte Verbindung gibt von Mensch und Schaf, von Anbeginn an, in der eine Geborgenheit liegt, die uns Schafe schenken und die wir noch heute spüren. Wer sich Schafen nähert, nähert sich der eigenen Geschichte.

1. Eine Welt ohne Schafe

Wie sähe unser Planet aus, gäbe es keine Schafe? Menschen, die im 21. Jahrhundert in Mitteleuropa leben, würden vermutlich antworten, hier und da fehlten eben ein paar weiße Tupfer am Deich oder unter den Zypressen in der Toskana, mehr nicht. Das stimmt – einerseits. Aber abgesehen davon, dass die Tiere sowohl unter den Bäumen als auch an den Deichen einer wichtigen Arbeit nachgehen, muss man andererseits für eine treffende Antwort weit zurückschauen. Unsere Landschaft sähe nämlich ohne die Paarhufer vollkommen anders aus, und zwar auf jedem Kontinent. Und vermutlich sogar unser aller Leben.

So wie die Schafe heute noch in der Lüneburger Heide den Bewuchs kurz halten, tun sie es überall – und taten es schon immer. Beständig sind die Tiere auf der Suche nach Futter, ein paar Kilo Gras oder andere Pflanzen mampft ein Schaf jeden Tag in sich hinein, wenn es die Vegetation denn hergibt. Während die Tiere suchend durch die Heide streifen, zerreißen sie nebenbei Tausende kleiner Spinnennetze, die Bienen daran hindern würden, die Blüten zu bestäuben – eine Aufgabe, die niemand sonst an Schafes statt übernehmen würde. Die von Hirten geführten Herden gehören schon so lange zu dieser Kulturlandschaft, dass sie im Laufe der Zeit eine entscheidende Rolle in diesem ökologischen System übernommen haben. Sie sind Teil seines Gleichgewichts.

Wir verdanken den Schafen also nicht nur Wolle, Milch und Koteletts, sondern auch noch Honig. Das ist den Tieren vermutlich herzlich egal, denn sie interessiert bei ihren Streifzügen nur eines: das beste Futter. Sie fressen bevorzugt zarte Baumschösslinge, die sich zwischen dem Heidekraut herausstrecken. Ohne diese landschaftspflegerische Arbeit würden die weiten Flächen binnen weniger Jahre zuwachsen, und aus der einmaligen Heidelandschaft würde ein ganz normaler Wald werden.

Heidschnucken in der Lüneburger Heide

Mitunter haben es die Schafe in der Geschichte allerdings auch übertrieben mit der Landschaftspflege. Nicht umsonst sagen auf den Britischen Inseln diejenigen, die den Schafen weniger wohlgesonnen sind, die Natur hätte vielerorts durch die Tiere „Schafbruch“ erlitten. Allerdings ist es natürlich nicht dem einzelnen Schaf persönlich anzulasten, dass es auf seiner Nahrungssuche keine Rücksicht auf menschliche Vorstellungen von einer idealen Umgebung nimmt. Es ist der Mensch selbst, der die Landschaften im Laufe der Jahrhunderte verwüstet hat, als er den Hals nicht vollbekommen konnte vom Reichtum, den die plötzlich boomende Wollproduktion versprach. Er hat einfach immer mehr Schafe auf die Weidegründe geschickt – bis schließlich im wahrsten Sinn des Wortes kein Gras mehr wuchs, geschweige denn etwas anderes.

Die Inseln der Hebriden sind ein gutes Beispiel dafür, dass eine von uns in ihrer rauen Schönheit bewunderte Landschaft durchaus nicht immer so karg daherkam. Der spröde Charme der Inseln ist durch Menschenhand entstanden – beziehungsweise unter Millionen Huftritten seiner hungrigen Schafe zu dem geworden, was ihn heute ausmacht: eine baumlose Landschaft, in der sich der über die Felsen pfeifende Wind nicht mal in einem Strauch verfängt, weil es keinen gibt.

Eine Milliarde Schafe bevölkern heute den Erdball, es gibt über eintausend Schafrassen auf der Welt. Für nahezu jede Landschaft und Klimaregion hat die Spezies Spezialisten ausgebildet. Es gibt sie auf fast jedem Kontinent, nur in der Arktis und Antarktis finden wir sie nicht. Sie kommen mit nahezu jedem Klima klar, sie sind genügsam und kauen zur Not auch auf einem alten Stück Holz. Das macht sie, zusammen mit ihren Verwandten, den Ziegen, zum idealen Nutztier auch in den kargen und trockenen Regionen dieser Welt. In Zeiten des Klimawandels und zunehmender Trockenheit und Dürre kann sich dies noch als entscheidender Vorteil gegenüber anderen Nutztierarten erweisen. Klar ist schon jetzt, dass die CO2-Bilanz von Schafen und der Flächenbedarf für ihren Futteranbau sie als klaren Sieger aus einem Vergleich mit anderen Nutztieren hervorgehen lässt.

Doch ist die extensive Haltung in großen Herden noch zeitgemäß? Ist der Wanderschäfer nicht ein Auslaufmodell, ein Relikt aus vergangenen Tagen, an dem sich Romantiker erfreuen, das Ökonomen aber nur müde abwinken lässt? Geht eine zehntausend Jahre währende Ära zu Ende in einer Welt, in der Nahrungsmittelproduktion und nachhaltige Energiegewinnung für immer mehr Menschen um die begrenzten Flächen konkurrieren? Oder wird das Schaf auch diesen wirtschaftlichen und kulturellen Wandel überstehen, so wie alle großen Veränderungen zuvor?

2. Die Wiege von Schaf und Mensch

Das Zweistromland in Mesopotamien gilt als Wiege der Kultur der Menschheit. Zufall oder nicht: Es ist auch der Ursprungsort des Ur-Schafs, des Mufflons, von dem alle heute die Erde bevölkernden Hausschafe abstammen. In den Bergen im Grenzgebiet von Syrien, Iran und Irak leben die großen, gehörnten Tiere noch heute. Diese gemeinsame Heimat von Mensch und Schaf wird vor zehntausend Jahren zum Ursprungsort einer einmaligen Erfolgsgeschichte.

Es ist der Übergang vom Pleistozän ins Holozän, in unser gegenwärtiges Erdzeitalter. Die letzte Eiszeit ist gerade vorbei, Mitteleuropa wird von immer größer werdenden Pflanzen erobert, großflächig entstehen Wälder. Die Menschen stellen sich von der Jagd in den verschwindenden Steppen auf die des Bestandswildes in den neuen Wäldern um, Fischerei ist eine weitere Nahrungsquelle der Jäger- und Sammlergesellschaften. Den Ackerbau entdecken die Menschen zunächst weit von Europa entfernt für sich, vermutlich etwa zur selben Zeit in China, Südamerika, Westafrika und in der Levante - jenem Landstrich, in dem auch die Schafe ihre Karriere als Haustier beginnen.

Genau weiß man nicht, wie es zur Domestizierung der ersten Mufflons kommt, aber es gibt eine klare Vermutung: Die Jäger töten nicht mehr alle Tiere, sondern nehmen einige lebend gefangen. Sie dienen zunächst nur dazu, länger vom Erfolg des Jagdausflugs zehren zu können. Doch plötzlich begreift die menschliche Gemeinschaft, dass sie die Beute füttern muss. Die zunächst lästige Aufgabe erweist sich nach einigen Fehlversuchen als lösbar und obendrein auch lohnend, denn die gefangenen Tiere offenbaren ganz unerwartet einen Mehrwert. Muttertiere lammen, aus einem Tier werden ganz von alleine zwei, sie bringen den Menschen eine tierische Rendite von einhundert Prozent und als Dividende auch noch Milch. In den dörflichen Gemeinschaften macht sich die Erkenntnis breit, dass das ein lohnendes Modell sein kann, die eigene Grundversorgung aufrechtzuerhalten, ohne immer wieder auf aufwendige Jagdexpeditionen mit ungewissem Ausgang zu gehen.

Nicht nur für die Sippe, die zum ersten Mal auf diese Idee kam, war das eine Revolution, sondern für alle Menschen, die ihnen nachfolgten und das Modell übernahmen: Aus wenigen gefangenen Wildtieren werden zunächst durch natürliche Vermehrung, später durch gezielte Zucht immer mehr Exemplare, die sich in den improvisierten Gehegen tummeln. Es ist der Beginn der Domestizierung der wilden Mufflons. Die Tiere werden dauerhaft nah an den menschlichen Ansiedlungen gehalten. Sie erlauben eine Versorgung mit Lebensmitteln, ohne dass die Quelle dieser Nahrung je versiegt: Funktioniert die Vermehrung – und warum sollte sie das nicht? –, kann ab und an ein Tier geschlachtet werden, ohne dass der Bestand gefährdet wird, und die Milchproduktion läuft kontinuierlich weiter.

Der Mensch wird unabhängig vom Zugverhalten wilder Tiere und der Jagd. Diese ist zumindest ab sofort nicht mehr die einzige Möglichkeit, die Gemeinschaft zu ernähren. Die Menschen, die nun auch Siedler werden können, gewinnen Unabhängigkeit, Sicherheit und Freiheit – zugegeben um den Preis der Freizügigkeit der domestizierten Mufflons. Wenigstens kümmern sich ihre menschlichen Halter auch darum, dass die Tiere ausreichend zu fressen haben: auch für die Vierbeiner also ein Gewinn an Komfort. Daran, sie in einen Stall zu pferchen, dachte zunächst niemand.

Dass die Schafe neben der Bereitstellung von Milch und Fleisch noch einen dritten Nutzen haben könnten, ging ihren Haltern nicht sofort auf. Es dauerte ein paar tausend Jahre, bis der Mensch merkte, dass sich mit dem Fell der Tiere vielleicht auch etwas anfangen ließ und die Wolle der Schafe den Textilfasern, die er bis dahin nutzte, in vielfacher Hinsicht überlegen war. Sie hat deutlich bessere Isolierungseigenschaften, sowohl bei Wärme als auch bei Kälte, sie ist elastischer als Pflanzenfasern, und sie lässt sich leichter verarbeiten.

Seit der Bronzezeit war Twill die beliebteste Webart für Stoffe. Sie hat sich bis in unsere Gegenwart gehalten und findet sich noch heute in jeder Jeans. Mit den Werkzeugen, die den Menschen zur Verfügung standen, ließ sich gesponnene Wolle gut zu robustem Stoff verarbeiten. Außerdem hatte die Wolle noch einen weiteren, unschlagbaren Vorteil: Sie ließ sich deutlich leichter und entspannter gewinnen. Man musste nur dem Schaf beim Wachsen des Fells zuschauen und es irgendwann einmal scheren. Ein simpler Arbeitsschritt löste einen langen und aufwendigen Prozess ab, um die bis dahin gebräuchlichen Pflanzenfasern zu erhalten: Pflügen, Sähen, Ernten, Verarbeiten – all das entfiel, und anders als bei dem von gnädiger Witterung abhängigen Ackerbau war der Ertrag garantiert.

Im iranischen Shahr-i-Sokhta finden sich die ältesten Textilreste, die ArchäologInnen bislang weltweit bei ihren Grabungen bergen konnten. In dem UNESCO-Weltkulturerbe der Grabungsstelle im Südosten des Landes sind im Salz der Steppe auch feinste organische Materialien erhalten geblieben, die sich unter anderen Bedingungen längst zersetzt hätten. Sie sind etwa fünftausend Jahre alt, und die Fasern zeigen noch eine weitere kulturelle Neuerung, die mit der Nutzbarmachung von Wolle einherging. Die Textilproduzenten dieser Zeit haben schnell eine weitere positive Eigenschaft des Materials für sich entdeckt: Im Gegensatz zu Pflanzenfasern lässt es sich relativ leicht färben. Modische Attribute und Zeichen der Standeszugehörigkeit ließen sich somit einfach realisieren.

Textilarchäologen können aus einem unscheinbaren Fetzen Stoff eine umfangreiche Analyse ableiten: Abmessung, Farbe, Fasern, Faservorbereitung und Verarbeitung, Webrichtung und Fadenzahl, Kanten und aufgebrachte Dekorationen, Fehler und Gebrauchsverschleiß – jedes Detail verrät etwas über den Stand der kulturellen Entwicklung der Menschen, die das Textil herstellten und in Gebrauch nahmen. Ein kleiner Wollrest kann uns also sagen, wie die Menschen einst gelebt haben – und in welche Richtung sie weitergezogen sind auf der Suche nach neuen Ländereien und Territorien.

Das Schaf ist zu diesem Zeitpunkt als nachhaltige Quelle von Wolle und Milch längst etabliert. Mit dem Wissen um den Wert seines vielseitigen Gefährten tritt der Mensch also von Mesopotamien aus seinen Zug in andere Teile der Welt an, gleichzeitig gen Osten und nach Westen in Richtung Afrika und Europa – begleitet von ovis gmelini, den Vorfahren aller Schafe, die in den nächsten Tausenden von Jahren den Menschen wärmen und ernähren werden, bis in unsere Gegenwart.

Milchschafe auf Sardinien

3. Von Händlern und Räubern – im Hochland von Äthiopien

Die Sonne steht tief und taucht alles in warmes, weiches Licht: frisch gepflügte Äcker und Felder, auf denen schon halbhoch leuchtend grünes Getreide steht. Dahinter schlanke, große Eukalyptusbäume, in deren Laub ein kräftiger Wind greift. In ihrem Schatten weiden Schafe, bewacht von einem kleinen Mädchen. Die junge Hirtin trägt ein grün glänzendes Kopftuch, über ihrem braunen Kleid eine olivgrüne Jacke. Sie fügt sich in das Bild aus unzähligen Naturtönen, als sei sie selbst Teil dieser Landschaft.

Der Name des Mädchens ist Askale Selassie. Sie ist zehn Jahre alt und beaufsichtigt die Schafe ihrer Familie am Rande des Dorfes Yecha in Äthiopien, zweihundertfünfzig Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Addis Abeba. Das klingt näher, als es ist. Die Entfernung bedeutet eine Autofahrt von acht Stunden aus der Kapitale hierher aufs Land, in eine vollkommen andere, abgeschlossene Welt. Nur eine Minderheit der DorfbewohnerInnen hat jemals die Millionenmetropole Addis mit eigenen Augen gesehen und nicht nur auf dem Bildschirm, sofern die elektrische Versorgung überhaupt funktioniert.

Das Dorf Yecha liegt auf einer Höhe von 3.400 Metern, was man der Landschaft in keiner Weise ansieht. Es ist ein ausgedehntes Hochplateau mit sanften Hügeln und Bäumen zwischen landwirtschaftlich genutzten Feldern. Auf einen flüchtigen Blick hin könnte man glauben, in der Rhön zu sein. Die Bäume sind jedoch keine Buchen oder Eichen, sondern Eukalyptushaine, das Land ist durch die Höhenlage und die Wolken, die alles regelmäßig in einen undurchdringlichen Schleier hüllen, feucht und fruchtbar – zumindest in der Theorie. Doch Klima und Wetter sind unkalkulierbar. Die Höhe birgt auch die Gefahr von Frost, der eine ganze Ernte und die Hoffnung der Bauern vernichten kann. Oder der Frost bleibt aus, aber auch der Regen, und statt der Kälte bringt eine Dürre die Farmer um den Ertrag. Der Ackerbau kann hier nur eine Säule der Versorgung sein, und die ist nicht sonderlich stabil.

Die Familie von Askale Selassie hält Menz-Schafe, eine kleine, milchkaffeebraune, wollige Unterart, benannt nach der benachbarten Region. Die sechzehn Tiere sind das Vermögen, auf das die Familie zählen kann und muss. Sie besitzt zwar auch noch zwei Rinder und ein paar Hühner, aber für den laufenden Lebensunterhalt sorgen die Schafe.

Schafzüchter in Molale, Äthiopien

Wenn er erfolgreich züchtet, rechnet Askales Vater Begashaw vor, kann er jedes Jahr zehn Schafe verkaufen und erhält pro Tier etwa vierzig Euro. Damit kann er schon mal die Hälfte der Lebenshaltung für seine fünfköpfige Familie bestreiten, für ein ganzes Jahr. Man ahnt, dass das kein Leben im Luxus sein kann, aber es ist in Ordnung so, wie es ist, findet der Vater. Für seine Tochter wünscht er sich trotzdem, dass sie einmal etwas anderes macht. Er schickt sie zur Schule, auch das ermöglichen ihm die Schafe. Begashaw sagt, die Welt drehe sich immer schneller und werde kleiner, und nur, wer eine gute Ausbildung hat, wird in ihr bestehen können. Und so sind die Tage, an denen Askale die Schafe hütet, vermutlich gezählt.

Bis dahin trägt das Mädchen täglich frühmorgens einen Stapel tellergroßer Fladen in die Küche. Es ist Brennstoff für den Herd, getrockneter Tierdung, der hervorragend brennt und in der Gegend das gängige Material zum Feuern ist. Neben jedem Bauernhof im Dorf finden sich akkurat aufgeschichtet große Stapel dieser Platten. Askales Mutter befeuert damit die Kochstelle in der Hütte. Der Bau ist groß und rund, errichtet aus Eukalyptusholz und sorgfältig verputzt, ein stabiles Haus, in dem jetzt in einer Ecke die Hühner die einzigen Bewohner sind, seit es nebenan einen neuen Wohn- und Schlafraum für die Familie gibt.

Die Mutter bereitet Shiro für das Frühstück zu, eine Sauce aus roten Bohnen. Dabei ermahnt sie Askale, sich ihrem Englischbuch zu widmen, doch wie gerufen kommt ein Kalb neugierig in die Küche gestakst und schenkt dem Mädchen die Möglichkeit, sich statt den Vokabeln der Vertreibung des Kuhkinds zu widmen. Es ist Wochenende, der weite Schulweg bleibt der jungen Hirtin heute erspart, und es kann ihr wohl gern die ganze fremde Welt gestohlen bleiben, wenn sie den Tag über bei den Tieren sein kann.

Seit sie sieben Jahre alt ist, hütet Askale die Schafe allein, und sollte sie einmal das Dorf verlassen, wird sie den Hirtenstab an ihre jüngere Schwester übergeben. Es ist stets die Aufgabe der Kinder, die Tiere zu hüten, vor allem dann, wenn die Eltern anderes zu tun haben, um den Unterhalt der Familie zu sichern.

Der Vater will zwei Schafe zum Markt treiben, es ist ein guter Zeitpunkt zum Verkauf, bald beginnt die Zuchtsaison. Begashaw wählt vier Tiere aus, in der Gruppe laufen sie leichter und bleiben beisammen, zwei erfahrene Leitschafe wird er wieder mit nach Hause bringen. Die wollige Reisegruppe stakst eine Viertelstunde über steinige Felder bis zur Verbindungsroute zwischen den Dörfern, dann geht es drei Kilometer entlang der staubigen Schotterstraße.

Hunderte Menschen pilgern teils von sehr weit her in das nächste kleine Städtchen, sie treiben Schafe vor sich her oder Esel, die auf das Abenteuerlichste mit allen möglichen Gütern beladen sind. Es ist eine schier endlose Karawane, die immer wieder in einer riesigen Staubwolke verschwindet, wenn zwischen Fußgängern, Tieren und Pferdekarren ein Linienbus hindurchdonnert, hoch bepackt, mindestens dreimal so voll wie vom Hersteller vorgesehen und in einer Geschwindigkeit, als hätte jemand zur Evakuierung des Landes aufgerufen. Nach ein, zwei Minuten hat sich die Wolke wieder gelegt, und spätestens jetzt enthüllt sich auch die Zweckmäßigkeit der gängigen Bekleidung: Ein großes Tuch, das gleichermaßen Frauen und Männer tragen, schützt sowohl vor Sonne als auch Kälte – und vor allem auch vor Staub.

Ein großes Areal im Ort ist dem Schafsmarkt vorbehalten, es wimmelt nur so von Menschen und Tieren, aus Lautsprechern dröhnt äthiopischer Pop. Begashaw fädelt sich durch die Menge und findet einen freien Platz, an dem er sich mit seinen Tieren postiert. Obwohl um ihn herum Hunderte von Menschen mit Tausenden von Tieren stehen, findet er sofort auf wundersame Weise einen Kaufinteressenten. Verkäufer und Interessent stellen sich dicht nebeneinander und flüstern so leise, dass eine Schafskopflänge weiter schon kein Wort mehr zu verstehen ist. Das Alter der Tiere wird erfragt, dann prüft der potenzielle Käufer das Gebiss des Bocks und greift ihm ans Gemächt, um dessen Zeugungspotenzial zu ermessen. Es liegt sozusagen auf der Hand, alles scheint in Ordnung, nur der Preis stimmt für ihn nicht.

Begashaw beteuert, er wolle dem Interessenten die Tiere unbedingt verkaufen, der wiederum schwört, er wolle sie auf jeden Fall, aber nicht zum aufgerufenen Tarif. Der Verkäufer lässt nach, der Käufer lehnt ab, es folgen neue Beteuerungen. So geht es einige Minuten hin und her, bis der Käufer ein Angebot macht. Begashaw gibt sich gekränkt, aber er schlägt ein. Sobald der neue Besitzer abgezogen ist, zeigt sich Begashaw jedoch hoch zufrieden über seinen Handel. Mit den beiden Begleitschafen macht er sich nun auf den Weg nach Hause, nicht ohne noch den einen oder anderen Zwischenstopp bei den Geschäften im Ort einzulegen.

Auf einem Feld nahe dem Hof wacht Askale über die anderen Tiere. Sie muss aufpassen, dass die Schafe auf den ihnen zugewiesenen Stoppelackern bleiben und nicht schnurstracks in die Getreidefelder nebenan marschieren. Die Hälfte der Schafe sei brav, sagt Askale, aber die anderen seien Diebe, die versuchten, sich davonzuschleichen, und dann trotteten auch die Braven gerne mit Unschuldslammblick hinterher. Sobald die Hirtin träumt, pirschen sich die kühneren Tiere an die Felder an. Die Gerste steht halbhoch und leuchtet in sattem Grün, und man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die frischen Ähren für hungrige Schafe attraktiver sind als die strohigen Stoppeln vom letzten Jahr, die sie eigentlich verzehren sollen.

Ertappt Askale die Räuber, stürzt sie mit einem Pflanzenbüschel in der Hand den Dieben im Schafspelz hinterher und treibt sie aus dem Acker. Es sieht aus wie ein Spiel zwischen dem Mädchen und den Tieren, ein Räuber und Gendarm, an dem alle Mitspielenden ihre Freude haben. Im Schafsgalopp flüchten die Ertappten zurück auf den ihnen zugewiesenen Stoppelgrund, ein paar Ähren haben sie immerhin erwischt. Die Tiere sind äußerst genügsam, die Zellulose der trockenen alten Halme reicht ihrem Wiederkäuermagen, um daraus ausreichend Energie zu ziehen. Gelegentlich scharrt ein Schaf im staubigen Boden, um noch an eine Wurzel zu gelangen. Und ein verstohlener Blick geht ab und an zur grünen Gerste nebenan.

Spielen und Hüten

Dass der Vater Tiere verkauft, sieht Askale mit gemischten Gefühlen. Auch wenn die Schafe keine Namen tragen, so wachsen sie ihr doch ans Herz, sie kann sie alle auseinanderhalten, an ihren Nasen, an ihren Frisuren, und sie weiß natürlich, dass ein Tier, das eines Tages nicht mehr in ihrer kleinen Herde dabei ist, nicht unbedingt bei einem anderen Bauern, sondern vielleicht einfach auch auf einem Teller landet. Aber zum Handel mit den Schafen findet Askale ganz pragmatisch auch eine positive Haltung: Wenn der Vater ein Tier verkauft, bringt er ihr jedes Mal etwas Neues zum Anziehen mit. Das ist natürlich ein guter Trick Begashaws, das Kinderherz zu trösten. Heute wird er mit den zwei Leitschafen zurückkehren, und die beiden anderen haben sich in eine Jacke oder in ein Kleid verwandelt.

Askale sitzt auf einem Stein und betrachtet ihre kleine Herde. Worüber sie nachdenkt – schwer zu sagen. Die Sonne ist gerade untergegangen, die Schafe und ihre Hirtin werden zu Silhouetten gegen den dunkler werdenden Himmel. Hinter dem Mädchen geht der Vollmond auf, groß, rund, honiggelb und zum Greifen nah.

4. Knochenarbeit – Archäologie mit dem Kochtopf

Die französische Archäologin Emmanuelle Vila geht auf Einkaufstour. Das wäre nicht unbedingt eine Notiz wert, wäre sie nicht in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba unterwegs – und würde sie nicht einen großen Markt unter freiem Himmel besuchen, auf dem die Händler nur eine einzige Ware feilbieten: Schafe. Lebende Schafe.

Die Zooarchäologin sucht nach Hausschafen einer bestimmten Unterart. Sie forscht im Irak, im Libanon und in Äthiopien und versucht, anhand ihrer Funde festzustellen, welchen Weg einst Schaf und Mensch genommen haben, als sie aus Mesopotamien westwärts zogen. Die Tiere, die sie kaufen möchte, sollen ihr bei der Forschung helfen. Ähnlichkeiten der heute lebenden Schafe mit den archäologischen Funden sollen der Forscherin Aufschluss geben über die damalige Migrationsroute.

Unterstützt wird Emmanuelle Vila von ihrem äthiopischen Kollegen Agraw Amane. Er übernimmt die Verhandlungen mit den Tierhändlern. Die Forschenden suchen Schafe, die mindestens drei Jahre alt sind. Sie zu finden, ist gar kein so leichtes Unterfangen in einem Land, in dem die Tiere nicht gehalten werden, um ein hohes Lebensalter zu erreichen. Das Alter der Schafe ist wichtig, da sie erst dann voll ausgewachsen sind. Die Knochen jüngerer Tiere sind noch nicht ausreichend entwickelt, man könnte sie nicht sinnvoll mit den archäologischen Funden vergleichen.

Das Gebiss der auf dem Markt feilgebotenen Schafe gibt zuverlässiger Aufschluss über ihr Alter als die Beteuerungen der Verkäufer.