Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: LOM Ediciones

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Textos de los siglos XIX y XX. El hilo conductor, es el intento de comprender la obra literaria en su especificidad, para explicarla en virtud de las condiciones históricas y sociales en que fue producida

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

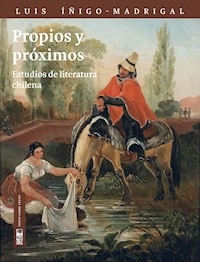

© LOM ediciones Primera edición, 2013 ISBN impreso: 9789560004253 ISBN digital: 9789560013286 RPI: 227.473 Motivo de portada: Juan Mauricio Rugendas, El huaso y la lavandera. Diseño, Edición y Composición LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 688 52 73 | Fax: (56-2) 696 63 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile

A la memoria de mis padres,Francisca y Rafael, chilenos de adopción.

Índice

Prólogo

La novela de la ‘Generación del 38’

Los artilugios de Artefactos

Alegoría, historia, novela (a propósito de Casa de Campo, de José Donoso)

Los asesinados del Seguro Obrero: 1939-1972

El Patas de perro y “el medio pollo”

Andrés Bello: crítico literario

La literatura de la Guerra de Cuba (con un ejemplo chileno)

Darío en Chile: “La canción del oro”

El habitante y su esperanza y la novela de su época

Neruda en las antologías poéticas (1924-1935)

Prólogo

Reúno en este libro diez de los artículos que escribí sobre literatura chilena entre 1976 y 2007. La mayor parte de ellos aparecieron en publicaciones europeas, pero los hay también aparecidos en Chile, y aun alguno que no ha sido publicado con anterioridad.

Los compilo ahora (no sin dudas) siguiendo el orden cronológico en que fueron escritos, pues el improbable lector que decida leer todo el libro tendrá así oportunidad de constatar las variaciones benéficas o perversas que los años han ido introduciendo en mi consideración de la literatura, como también las constantes (si las hubiera) que persisten en ella. Aquel que, por el contrario, esté interesado solo en algunos de los temas a que estos ensayos se refieren (y que resumo en los párrafos que siguen) no tendrá dificultad mayor en encontrarlos, repasando el índice del volumen.

Los textos que aquí presento son los siguientes:

i) “La novela de la ‘Generación del 38’”, aparecido en Hispamérica, Maryland, Nº 14, 1976, 26-43, y que es una versión ampliada de un texto publicado en francés (“Le roman de la génération de 1938”, Europe, Paris, Nº 570, octobre 1976, 156-168, traducción del español de Juan Marey), en un volumen sobre Chile pensado y dirigido por mi querido amigo Guillermo Araya. La versión española del artículo fue recopilada por Saúl Sosnowski, en su Lectura crítica de la literatura hispanoamericana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 3 vols., III, 289-302. El artículo examina las características de la novela de la llamada “Generación de 1938” (también llamada neorrealista, neocriollista, neonaturalista, etc.) desde el punto de vista de la sociología de la literatura, y pretende mostrar que esa novela refleja la situación de un grupo social significativo (el de las capas medias radicalizadas) en el período de la historia de Chile que corre entre c.1920 y c.1938.

ii) “Los artilugios de Artefactos”, que fue leído (para general consternación de los asistentes) en el Seminario de investigación “Le concept d’antipoésie dans la poésie hispano-américaine contemporaine”, de la Universidad de Poitiers, en diciembre de 1979. Posteriormente el texto fue aceptado para su publicación por Dispositio (Michigan. EE.UU.), en 1980, pero no llegó a publicarse. Aparece, pues, impreso por primera vez en este volumen. Se trata de un análisis retórico de los textos reunidos en Artefactos (1972), de Nicanor Parra, que relaciona sus características con la retórica de los chistes y con los fines que, en situaciones de conflicto social, cumplen estos últimos.

iii)“Alegoría, historia, novela (a propósito de Casa de campo, de José Donoso)”, fue publicado en Hispamérica, Maryland, Nº 2526, 1980, 5-31. El texto aparece recogido parcialmente en Cedomil Goic, Historia y crítica de la literatura hispanoamericana, III. Época contemporánea, Barcelona, Crítica, 1988, 471-478. Como su nombre lo indica, el artículo analiza una de las novelas mayores de José Donoso, pormenorizando la alegoría que la estructura y explicándola a la luz de la historia chilena cercana a las fechas en que se escribe.

iv)“Los asesinados del Seguro Obrero: 1939-1972”, aparecido en las actas del Coloquio Internacional sobre la obra de Carlos Droguett Universidad de Poitiers, 21-23 mayo 1981, Poitiers, 1983, 75-90, en el que se examina uno de los recursos fundamentales de la narrativa de Carlos Droguett, la ‘amplificación’, a través de la evolución de un texto del cual existían, en los años de la publicación del artículo, tres ‘versiones’.

v) “El Patas de perro y el ‘medio pollo’”, publicado en J. L. Alonso-Hernández (ed.), Actas del Symposium International Literatura y folklore: problemas de intertextualidad, Groningen, 28 - 30 octubre de 1981, Holanda, 1983, 301-314, se refiere a otra de las novelas de Carlos Droguett, Patas de perro, e intenta dilucidar la función que cumple en ella la inserción de un popular cuento folklórico chileno, “El medio pollo”, como caso especial de los recursos de la amplificación presentes en la obra del autor.

vi) “Andrés Bello: crítico literario”, impreso en Diálogos Hispánicos de Amsterdam, Nº 3. Homenaje a Andrés Bello en el bicentenario de su nacimiento, Amsterdam, 1982, 33-48, volumen que recogió las intervenciones de unas jornadas dedicadas a Bello organizadas por las Universidades de Amsterdam y de Utrecht los días 3 y 4 de noviembre de 1981. En el estudio se muestra cómo el sistema crítico de Bello, de raigambre neoclásica, experimentó diversas adecuaciones cuando el ilustre venezolano juzgó la literatura de las recientes repúblicas americanas y dio paso, tras su llegada a Chile, a una labor enderezada a mostrar los modelos que se debían seguir (o los vicios que se debían evitar) en el cultivo de las bellas letras, intentando fundar la tradición propia de una literatura nacional.

vii) “La literatura de la Guerra de Cuba (con un ejemplo chileno)” fue publicado en Leopoldo Sáez Godoy (ed.), Literatura y Lingüística. Homenaje al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile Sede Valparaíso, Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, 2000, 113-138, y está dedicado a una manifestación literaria en principio ajena a la literatura nacional, pero cuyas características más relevantes parecen ser universales, según muestra el ejemplo de la novela del chileno Emilio Rodríguez Mendoza, En la Manigua. Carlos Dublé, aparecida en 1900.

viii) “Darío en Chile: ‘La canción del oro’” apareció en Anales de Literatura Hispanoamericana, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Nº 28, 1999, II, 787-806. En él se examina uno de los cuentos de Azul (“poema en prosa”, lo llamaba el nicaragüense), su improbable relación con un texto del francés Joséphin Péladan y, sobre todo, la relación alegórica o metafórica de esa ‘canción del oro’ con la experiencia chilena del joven Darío, marcada por ‘penas y agravios’ en lo personal, pero que permite también una explicación histórica y sociológica.

ix) “El habitante y su esperanza y la novela de su época” tuvo una primera versión impresa en América sin nombre, Alicante, Universidad de Alicante, Nº 7, 2005, 34-39, pero tiene, en el texto recogido en este libro, modificaciones considerables sobre aquella versión primeriza. El texto analiza las circunstancias literarias y editoriales de los años en que se publica la obra y las características de la novela que se examina; y expone un abanico de obras chilenas, hispanoamericanas y universales con las que puede relacionarse (y, entre ellas, con las que en algunas ocasiones se ha relacionado), sin perder de vista que las posibles influencias no explican nada, sino que deben ser explicadas.

x) “Neruda en las antologías poéticas (1924-1935)”, aparecido en Anales de literatura chilena, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Nº 6, 2007, 77-95, pasa revista a una docena de antologías publicadas entre las fechas que indica el título y, en los casos pertinentes, a los poemas de Neruda incluidos en ellas. De ese examen surge la evidencia de que se interesó vivamente, en sus años juveniles, por la difusión de su ‘poesía nueva’.

El libro se titula Propios y próximos porque incluye no solo ensayos referidos a la literatura chilena, sino algunos dedicados a escritores (Bello, Darío) que tuvieron con el país una profunda relación vital e intelectual. También, probablemente, porque en este tipo de estudios se es, al tiempo, objeto y sujeto de la investigación, y, como percibirá el lector, algunos de los textos o autores analizados solo me son cercanos en el espacio o en el tiempo, en tanto a otros los siento como míos.

La Dehesa, diciembre de 2010

La novela de la ‘Generación del 38’

La mayoría de sus componentes frisaba entonces los veinte años y se precipitó a la vida civil y literaria bajo el torbellino sonoro del Frente Popular. Chile ya no sería más objeto, sino sujeto de la historia. Los aprendices de escritores pusimos algo de nuestra alma en esa lucha y nos sentimos parte del pueblo. Nos impulsaba un ansia apasionada y vaga de cambiar la vida nacional, de dar al obrero y al campesino y también al escritor y al artista un sitio de dignidad bajo el sol, de crear una nueva atmósfera donde la poesía ocupara una silla dorada en el proscenio. Queríamos imponer escalas de valores en que la inteligencia, el espíritu de sacrificio por la belleza, el pueblo y el país desplazaran al gobierno podrido de los opulentos, espiritualmente exhausto, inculto, mediocre y vacío. Fueron sueños dichos en voz alta. Está ya acallado su bullicio aturdidor. Muchas de las flores de ese año de primavera quedaron enterradas en el tiempo antes de que alcanzaran a dar fruto1.

Veinte años después del acontecimiento que da nombre a la “Generación del 38” (la constitución en Chile del Frente Popular –integrado por socialistas, radicales y comunistas– y el triunfo de su candidato Pedro Aguirre Cerda en las elecciones presidenciales de 1938), uno de los más lúcidos integrantes de aquel grupo literario memoraba las circunstancias en que emergió la ‘generación’, con palabras en las que se puede rastrear el sentido histórico, social y literario de ella.

La historiografía literaria chilena es unánime en distinguir, hacia finales de la década de los 30, o comienzos de la siguiente, una mutación significativa en la tradición de las letras nacionales, particularmente patente en la narrativa. Desde las explicaciones ingenuamente sociológicas que vinculan ese fenómeno a los “grandes estremecimientos” provocados “en la conciencia nacional” por los hechos históricos y sociales de la época, hasta la consideración de él como parte de un movimiento generacional hispanoamericano que, dentro del campo “autónomo” de la literatura, optó súbitamente por una “fuerte concepción social” de ella, los más diversos caminos han sido recorridos en el análisis de la novelística del 38. Curiosamente esos análisis antitéticos coinciden, en cuanto logran solo una dilucidación de los contenidos manifiestos de la novela de esa generación, o, cuando más, una descripción técnica apreciablemente rigurosa de sus peculiaridades literarias; sin que ninguno explique, en cambio, la historicidad que le es propia como producto y hecho social.

El presente artículo parte de una hipótesis fundamental: la novela de la Generación del 38es la expresión literaria de la actividad histórica de los sectores radicalizados de la clase media urbana chilena entre la primera elección de Arturo Alessandri como presidente de la República (1920) y la elección de Pedro Aguirre Cerda.

En ese sentido, el estudio quiere fijar las condiciones singulares que permiten la aparición en Chile de la novelística del 38, sin pretender descubrir en ella una proyección directa de la ideología del sector social de que provienen los escritores que la producen2, sino haciendo constar cómo refleja la situación de un grupo social significativo en el período señalado. Las novelas que nos interesan “pertenecen” al período histórico a que aludimos, lo que no significa que sean el único tipo de literatura con él relacionada3; sin embargo (o por ello), más que las cuestiones, por decirlo así, ‘sintáctico-semánticas’ que caracterizan a la novela de la generación del 38, interesa aquí su ‘pragmática’.

Así, en primer lugar, concedemos como legítima la descripción hecha por la crítica de la Generación del 38(a la que ha llamado, sucesiva o indistintamente, “generación de 1940”, neorrealista, neocriollista, neonaturalista, etc.), pero establecemos después la situación histórico-social que determina uno de los niveles de significación de su novela, corroborando finalmente este a través del examen de la cita que encabeza estas líneas.

* * *

La crítica ha manifestado que la tendencia dominante en la novela de la Generación del 38adopta las características del realismo social. Después del largo período de vigencia del criollismo y ya superada esa tendencia desde hacía varios años, surge nuevamente en la literatura chilena la inclinación hacia el nacionalismo literario. Pero la perspectiva histórica era distinta, el horizonte cultural se había ampliado como “consecuencia de la universalización del espacio histórico”, y las prácticas criollistas merecían fuertes reparos: se le criticaban sobre todo “sus preferencias puestas en lo aparente e inesencial, en lo pintoresco, y lo que llamaron su insensibilidad social”. Ahora “la pasión amorosa por lo nuestro está determinada por la predilección de los temas” y estos temas son novedosos. Nuevas zonas de la realidad se atraen a la narrativa:

la lucha de clases, la dignificación del proletariado como objeto de la representación literaria seria, la presentación del mundo del lumpen proletariat…, la denuncia del latifundismo y de la explotación de los campesinos o de los indios; la denuncia del imperialismo extranjero, de las condiciones sociales del obrero y su desigualdad y de las apropiaciones ventajosas de las riquezas nacionales, etc.4

La generación del 38 ve lo nacional en lo popular, entendido en un claro sentido de clase, lo que determina el fuerte contenido social de sus obras. Así el espacio o la suma de espacios en torno a la cual los criollistas estructuraban sus novelas, se reemplaza ahora por una suma de áreas sociales de cuyo encuentro y confrontación suele surgir un mensaje social.

Estas nuevas preferencias conllevaron, también, un nuevo lenguaje con una fuerte tendencia hacia la elevación y un retoricismo a menudo evidente. Junto a ello, la novela de esta generación continuó, y aun acrecentó, el empleo de las técnicas narrativas de la novela contemporánea incorporadas a la literatura chilena, ya avanzado el siglo XX, tras la declinación del criollismo naturalista.

Todos los méritos enunciados no impiden que la crítica haya reprochado a la Generación del 38(paralelamente) la falta de “gran categoría literaria”, el ser “un fotógrafo airado y violento de esa mentira que pasa por institución social”, la abundancia de “obscenidades inútiles y de salidas de tono sin justificación posible”, su “monotonía y la medianía de su modo de representación en general”5.

¿Pero cuáles son los hechos que permiten u obligan la aparición de ese nuevo modo de novelar controvertido y sorprendente?

* * *

La madurez del pacto neocolonial (c. 1880), por el cual los países hispanoamericanos se habían integrado en el sistema capitalista mundial con el papel de economías exportadoras, favorece en los grupos dominantes la confianza en que el “crecimiento hacia afuera aseguraría un período ilimitado de bonanza económica, por más que crisis de intensidad creciente se obstinaran en desdecir esa esperanza”6.

La fase de “crecimiento hacia afuera” adoptó en Hispanoamérica dos formas distintas: por una parte la de aquellos países “en los que fue posible mantener el control nacional del sector exportador”, y por otra la de “aquellos donde la economía de enclave prevaleció” en esa fase7. Los países de economías de enclave (cuya fijación ocurrió “entre fines del siglo xix y principios del siglo xx, cuando, por lo tanto, los grupos de expresión política local ya se habían consolidado en el poder y por lo mismo controlaban sectores económicos importantes”)8 pueden dividirse, a su vez, en cuanto su enclave sea de tipo agrícola o minero; pero en ambos la gravitación de nuevos grupos sociales en su vida social y política durante las tres primeras décadas del siglo xx tuvo características diversas a las del fenómeno homólogo en los países que mantuvieron el control nacional sobre el sector exportador9.

Durante el período que va desde la madurez del pacto neocolonial hasta aproximadamente 1920, Chile (economía de enclave minero) está gobernado por la oligarquía local y una burguesía mercantil financiera que, junto con detentar importantes sectores económicos, se compromete (“a título de socio menor o como personeros”) con las empresas extranjeras que explotan el sector de enclave: el salitre.

La crisis de la Primera Guerra Mundial, con la declinación de las exportaciones del salitre provocada por la extensión de los nitratos sintéticos, al afectar al sector de enclave hace que la burguesía mercantil financiera, más ligada a él, se vea gravemente tocada, en tanto la oligarquía agraria nacional (cuya producción se vendía en el interior, a precios incluso más elevados que los del mercado internacional) se mantiene prácticamente incólume.

La burguesía financiera, al ver debilitada su vinculación con el sector de enclave (que le aseguraba su permanencia en el poder a cambio de la mantención de un orden interno que proporcionara mano de obra disciplinada, indispensable para la explotación económica del enclave), busca la alianza con un nuevo sector social que le permita continuar su dominación política: ese grupo es la clase media urbana, que se incorpora al Estado con la elección de Alessandri, movilizando con ella incluso a determinados sectores populares10.

Los sectores más conscientes del proletariado rechazan desde sus inicios la nueva alianza entre la burguesía financiera y las clases medias (representadas por el Partido Radical y el Partido Democrático), y pronto las contradicciones entre el sistema económico del reciente acuerdo político y las reivindicaciones de los sectores populares se generalizan.

Por otra parte, las tensiones entre la burguesía financiera y la oligarquía terrateniente (que dominaba de alguna manera los sistemas parlamentarios) continúan manifestándose en una serie de conmociones políticas de distinto orden.

Los avatares de la situación política del país habían llevado a los sectores gobernantes a una represión cada vez más acentuada en contra de la clase media radicalizada (en especial los estudiantes) y del movimiento obrero. El gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) no fue una excepción a esa conducta; sin embargo, en sus primeros años, favorecido económicamente por el singular incremento de las exportaciones de cobre (nuevo sector de enclave en la economía nacional, que llegó a producir entre 1925 y 1929 el 18%del total mundial de ese metal, representando su exportación el 40%del total de las exportaciones chilenas), realizó una apreciable cantidad de obras públicas, reformó la educación y el aparato de sanidad pública, llevando a cabo, en términos generales, una labor de corte progresista11.

Por el contrario, la segunda mitad de su mandato, a raíz de la coyuntura económica internacional, tuvo un sesgo absolutamente diverso. La fecha central del período a que nos hemos venido refiriendo (1920-1938) coincide con la mitad del mandato de Ibáñez y reviste una importancia esencial no solo en el desarrollo de Chile, sino de Hispanoamérica y del desarrollo del mundo capitalista. La crisis de 1929 tuvo efectos desastrosos en la economía, la sociedad y la política de las metrópolis, pero su resonancia en Hispanoamérica fue aun de mayor alcance. Si bien la economía internacional había comenzado a modificarse a partir de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 acentúa y acelera esas modificaciones, llegándose a una reducción del 25%en el volumen físico de las exportaciones (1929-1933) y de un 30%en el nivel general de precios, esto es, a una reducción de más del 50%en el valor del comercio mundial12. Puesto que las economías hispanoamericanas estaban fundamentalmente ligadas al comercio exterior, el impacto de esa reducción fue enorme.

En el caso de Chile, exportador de productos minerales, la recesión de la actividad industrial en los países importadores (y la liquidación de sus stocks) produce un colapso en la producción del cobre. El país redujo el volumen físico de sus exportaciones entre 1930 y 1934 (en relación al lapso 1925-1929) en un 33%y, como consecuencia del deterioro de los términos de intercambio, el volumen de sus importaciones en un 60%13. Chile, que había sufrido ya después de la Primera Guerra la decadencia del salitre, apenas puede soportar la nueva crisis: en 1937 el PIB no recuperaba aún el nivel de 1929.

En el aspecto político la crisis terminó con el frágil equilibrio alcanzado con la presencia de los sectores medios en el Estado, incrementándose las tensiones entre las masas populares y los sectores directivos, pero también las fricciones entre las distintas facciones de estos últimos14.

En ese contexto, la segunda presidencia de Arturo Alessandri (1932-1938) representa la reconstrucción de la alianza política de los sectores tradicionales (con la incorporación de los sectores menos radicalizados de la clase media urbana), la progresiva derechización del gobierno y el endurecimiento de la represión.

Sin embargo, la industrialización que toda Hispanoamérica incrementa por esos años, como resultado del proceso de sustitución de importaciones, es en Chile particularmente dificultosa; esas dificultades que enfrentaba el proyecto de “crecimiento hacia adentro” aconsejaban modificaciones en la estructura económica del país y un impulso coherente que diese mayor profundidad al proceso de industrialización. Así, y “en la medida en que comienzan a superarse los efectos de la crisis económica, la clase media urbana puede nuevamente empezar a plantearse la posibilidad de incorporarse al poder del Estado15”. Solo una acción del Estado podía lograr los nuevos objetivos económicos y la incorporación de las clases medias a él les permitiría ahora asegurarse el poder económico resultante del control de una economía industrial, asociándose al tiempo a la burguesía mercantil-financiera, “no como fuerza electoral, sino también como floreciente burguesía”16.

Ese programa político iba a contar con el apoyo de las masas populares, que veían en él una posibilidad de participación real en el Estado. “El Frente Popular (1937) selló esa posible alianza; se sumaron… a los sectores medios y populares algunos grupos económicos y sociales más fuertes que esperaban mejorar su posición con el nuevo ordenamiento”17.

* * *

Los sectores medios chilenos habían encontrado, en sus intentos de incorporación al nuevo orden determinado por el paso del ‘crecimiento hacia afuera’ al ‘crecimiento hacia adentro’, condiciones especiales y diferenciales dentro del fenómeno general en Hispanoamérica; esas singularidades nacían, por una parte, de la condición de enclave de la economía nacional, y por otra, de la crisis del salitre, que adelantó para Chile en más de un decenio los efectos de la crisis del 29 en el desarrollo económico hispanoamericano.

La diversidad de alianzas que podían establecer los sectores medios en esas condiciones (desde las que aprovechan las pugnas entre los sectores dominantes para unirse a uno de ellos, hasta las que movilizaban a los grupos dominados: campesinos, obreros del enclave, sectores populares urbanos) fueron aprovechadas casi en su totalidad.

Los sectores radicalizados de la clase media urbana fueron incrementándose cuantitativa y cualitativamente a través de los sucesivos fracasos de esas alianzas, hasta llegar a ubicarse en el límite entre las organizaciones de los sectores medios y las organizaciones de los sectores populares, en cuyas filas militaron indistintamente. El Frente Popular fue de alguna manera su triunfo, pero también de alguna manera su fracaso.

La novela de la generación del 38 expresa ese círculo de esperanzas, triunfos y frustraciones. Es, en diversos aspectos (sus preferencias temáticas, su modo de representación de la realidad, su concepción de lo ‘literario’, etc.), a la vez un producto de la actividad histórica de esos sectores en un período determinado y un hecho social que conforma, entre otros, la nueva situación que se inaugura.

Queremos rastrear ese doble significado a través de las palabras de V. Teitelboim citadas al comienzo de estas páginas, no sin advertir la peculiar metabasis que supone el análisis sociológico de la novela treintaiochista a través de un texto no-novelístico del 58 (cuando las condiciones sociales, económicas y políticas del país y del grupo social que nos interesa habían sufrido importantes cambios)18.

* * *

En este sentido cabe observar que el texto en referencia presenta una tripartición evidente. La primera frase (“La mayoría… Frente Popular”) evoca el pasado; las siguientes (“Chile… mediocre, vacío”) actualizan, en el ánimo del hablante, aquel pretérito; las tres últimas (“Fueron sueños… dar fruto”) están dictadas inequívocamente desde una distancia temporal que permite la apreciación crítica del pensamiento de otrora. La segunda y la tercera parte del texto presentan, además, una ambigüedad manifiesta que impide discernir si se habla allí de la actividad literaria o de la actividad cotidiana (política) de los integrantes de la generación; ambigüedad que, por supuesto, es también significativa. Veamos estas cuestiones detenidamente.

* * *

a) La mayoría de sus componentes frisaba entonces los veinte años…

Más allá de las supuestas implicaciones ‘generacionales’, en sentido estricto, a que parece remitir la frase19, ella connota características de la novela del 38 en diversos aspectos.

El asunto de varias de las más importantes novelas de que hablamos está ligado a un tiempo determinado que es, justamente, el de los años infantiles y adolescentes de aquellos que, en 1938, “frisaban los veinte años”.

“Corría el año veinte. O el veintiuno. O el veintidós. Y era la vida. Y era su rudeza. Y eran sus alternativas”, dice la frase final del Capítulo Primero de La sangre y la esperanza20. La distancia que separa el tiempo narrado del tiempo de la narración se manifiesta muy claramente en los casos en que, como el citado (o en otras novelas, como La vida simplemente21)se opta por la narración en primera persona de recuerdos de niñez; pero también está presente en otras muchas obras que, de una u otra manera, optan por el estilo de crónicas, memorias, etc. En todos los casos la materia narrada, con toda su trágica realidad, es cosa ya pasada, irrepetible.

Así, el narrador de La sangre y la esperanza (separado por muchos años de los acontecimientos que narra), puede decir: “Hoy no preciso de imaginación. Me basta evocar. Y he aquí cómo la vida se me entrega entera en la realidad pasada”. Los recuerdos suplen a la imaginación, la (mala) vida está entera en la realidad pasada. Los integrantes de la generación del 38 reniegan, en esa precisa fecha, de un pasado que cubre el lapso de sus propias existencias.

b) …y se precipitó a la vida civil y literaria bajo el torbellino sonoro del Frente Popular.

Surgidos de un pasado que solo quieren que exista como un mal recuerdo, los novelistas del 38 se precipitan a lo que creen el futuro. Precipitarse, en el uso pronominal y figurativo en que se emplea aquí, significa en el español usual “arrojarse inconsideradamente y sin prudencia a ejecutar una cosa”. Es evidente que precipitarse está dictado desde la perspectiva crítica de la fecha en que se escribe (1958) y que en el momento en que los treintaiochistas se arrojaron a aquel proyecto de futuro no creían hacerlo “inconsideradamente y sin prudencia”, pero el verbo es, sin duda, significativo.

La mayoría de los componentes del 38 se precipitó, pues, a la vida civil y literaria. Esto es, por una parte, participó por primera vez en la vida civil (puesto que de la etapa anterior habían sido meros espectadores, que solo se tornarían críticos posteriores); pero también concibieron la vida civil y literaria como un conjunto indivisible, aunque subconscientemente la conjunción introdujera cierta distancia entre ambas.

El proceso se cumplió “bajo el torbellino sonoro del Frente Popular”; el Frente Popular era un proyecto que comprometía a toda la nacionalidad: los jóvenes del 38, recién nacidos a la vida pública, no fueron impulsores de ese proyecto, sino más bien arrastrado por él22.

c) Chile ya no sería más objeto, sino sujeto de la historia.

La proposición encierra el espíritu de la nueva época que comenzaba. Los novelistas del 38 dedicarían sus esfuerzos a representar el período en que Chile, en su fase de ‘crecimiento hacia afuera’, era objeto de la historia y víctima inane de los remezones que la sacudían. La crisis del salitre, la del 29, el largo período en que la oligarquía terrateniente imponía su ley en los campos de la patria y la burguesía criolla era ciega a los perjuicios de una política económica equivocada.

Pero frente al pasado ominoso que se evocaba, el nuevo período de ‘crecimiento hacia adentro’ mostraba sus aún inéditas bondades por simple comparación implícita.

En este sentido, la quizá primera novela del 38, Carnalavaca23de Andrés Garafulic, es ejemplar en su esquematismo. Se trata de la crónica (así la denomina su autor) de unos riquísimos yacimientos cupríferos en el Norte de Chile. El intento del capital extranjero por apoderarse de ellos a cualquier costo; la lucha de un ingeniero chileno, Pablo Duarte, por impedirlo; los entretelones de la corrompida política de la época (primera década del siglo) que permiten finalmente la expoliación, conforman el grueso de la obra. Su ‘idea’, que queremos resaltar aquí, ostenta un decidido tono antiimperialista, presente ya en la dedicatoria: “A los incapaces e imprudentes que desde hace cincuenta años están empeñados en consumar la esclavitud económica de Chile”.

Desde hace cincuenta años, esto es, desde 1880. Cincuenta años que conocieron el auge y la declinación del salitre; la aparición del nuevo sector de enclave: el cobre; el fracaso del “crecimiento hacia afuera”. Cincuenta años en que, desde la nueva perspectiva, Chile había sido objeto de la historia.

d) Los aprendices de escritores pusimos algo de nuestra alma en esa lucha…

La lucha en que los novelistas del 38 ponen algo de su alma queda descrita en el párrafo precedente. Sin embargo, la situación era absolutamente nueva y estos aprendices de escritores solo sabían acudir, para contribuir a su éxito, a lo que conocían propiamente: a la tradición literaria. De allí que la generación del 38 adopte los elementos más diversos y hasta encontrados de la literatura de su tiempo o anterior (el nacionalismo literario de los criollistas, cuya venerable antigüedad en las letras criollas puede remontarse hasta Andrés Bello; los nuevos modos de representación de la realidad de los superrealistas que los anteceden: Manuel Rojas, etc. las técnicas narrativas de la novela contemporánea europea y norteamericana, etc.) y que de alguna manera erija como sus maestros a escritores nacionales como Carlos Sepúlveda Leyton y Baldomero Lillo; pero de allí también que, dado lo radicalmente nuevo del tiempo que viven, adapte esos elementos. Las tensiones entre asunción y rechazo de la tradición literaria se dan no en el seno de la sociedad, sino en el interior de estos escritores, en su “alma”.

e) …y nos sentimos parte del pueblo.

También el verbo de esta frase es significativo. Sentirse equivale a considerarse, esto es, más allá del voluntarismo que indica, a no ser realmente.

Como escribió Gramsci, refiriéndose a los italianos de su época,

Los intelectuales no salen del pueblo aunque, accidentalmente, algunos de ellos sean de origen popular; no se sienten ligados a él (aparte de la retórica), no lo conocen ni sienten sus necesidades y aspiraciones, sus sentimientos difusos; con relación al pueblo son algo separado, sin fundamento, es decir una casta y no una articulación del pueblo mismo, con funciones orgánicas24,

y aunque al caso de los escritores del 38 esas ideas no pueden aplicarse puntualmente, es posible que en ellos pesase un difuso sentimiento semejante, culpable, que les llevó a intensificar, en su obra, su incondicional adhesión al pueblo25.

f) Nos impulsaba un ansia apasionada y vaga de cambiar la vida nacional…

Ansia apasionada es casi una redundancia: ansias, anhelos, deseos o aficiones vehementes son prácticamente una y la misma cosa. La contradicción entre la intensidad de esos movimientos anímicos y su vaguedad (incrementada por la tensión entre la esperanza de “cambiar la vida nacional” y el temor de que el nuevo intento fuera, otra vez, fallido) encuentra plena expresión en el género novelesco, esa “búsqueda de valores auténticos en un mundo degradado por un héroe degradado”. Si el nuevo héroe novelesco era, regularmente, un héroe colectivo (el pueblo o sectores de él), persistía, sin embargo, el carácter difuso de los valores que perseguía; es más, esos valores auténticos, también en el caso del autor, se manifestaban como un deber ser y no como una realidad plena y efectivamente vivida. Al pueblo se le quería ahora no solo protagonista de la obra, sino de la historia; pero en uno y otro caso su concepción era, en más de un sentido, romántica.

g) …de dar al obrero y al campesino y también al escritor y al artista un sitio de dignidad bajo el sol…

En un artículo famoso publicado en 1925, el peruano José Carlos Mariátegui se refería a las frecuentes quejas de los artistas y escritores contra la sociedad burguesa:

Entre los descontentos del orden capitalista, el pintor, el escultor, el literato, no son los más activos y ostensibles pero sí, íntimamente, los más acérrimos y enconados. El obrero siente explotado su trabajo. El artista siente oprimido su genio, coartada su creación, sofocado su derecho a la gloria y a la felicidad. La injusticia que sufre le parece triple, cuádruple, múltiple. Su protesta es proporcionada a su vanidad generalmente desmesurada, a su orgullo casi siempre exorbitante26.

Los novelistas del 38, para poner las cosas en su lugar, no se distinguieron por las características negativas que enumeran las últimas palabras de Mariátegui. Talvez por ello su protesta, al revés de la que como común señalaba el peruano, no se enderezó hacia el rechazo del presente por la nostalgia del pasado, sino al rechazo del pasado por la esperanza del futuro. Sin embargo, aquel temple de ánimo general, el aborrecimiento al orden burgués que oprime su libertad creadora, está sin duda en la base de la adscripción de estos escritores al pueblo; en la base también de esa curiosa enumeración (obrero - campesino - escritor - artista) cuyos disímiles elementos se unen a partir de la voluntad de los últimos, en una concepción nuevamente romántica.

h) …de crear una nueva atmósfera donde la poesía ocupara una silla dorada en el proscenio.

El afán de colocar a la “poesía” en el lugar del escenario más próximo al público es congruente con lo dicho hasta el momento. El que, además, la poesía “ocupara una silla dorada”merece alguna observación. Por una parte remite a ese lugar feliz, futuro, a esa Edad Dorada que el nuevo proyecto histórico, con la participación popular, acarreará a la nación. Pero esta silla dorada es un mueble lujoso en el que se presentan muchas de las características de la literatura del 38.

Asiento para una sola persona (supongamos: para el pueblo, héroe colectivo), cumple una función práctica: la función social que le asigna a la literatura el grupo a que nos referimos; pero esa condición utilitaria se reviste de oropeles que, de alguna manera, la realzan. La singular voluntad de ‘estilo’ que anima a los treintaiochistas, su preferencia a menudo abrumadora por un lenguaje literario cargado de imágenes de todo tipo, la concepción del lenguaje ‘literario’ como otro lenguaje, ese relumbrón de similor que se advierte en muchas de sus obras, son el “dorado”de la silla. Se pretende dignificar así el nuevo sector material atraído a la narrativa, revelando una suerte de desconfianza en la legitimidad propia del nuevo objeto.

El caso más destacado en este aspecto es, sin duda, el de Juan Godoy27, cuyos personajes (marginados sociales, elementos de las masas urbanas periféricas, a veces lumpen-proletariat) utilizan un lenguaje barroco y conceptista que establece no solo la distancia entre lo vivido y lo representado, sino también entre lo narrado y el narrador28.

i) Queríamos imponer escalas de valores en que la inteligencia, el espíritu de sacrificio por la belleza, el pueblo y el país, desplazaran al gobierno podrido de los opulentos, espiritualmente exhausto, inculto, mediocre y vacío.

La gradación de la primera parte de esta frase, esa “escala de valores” que asciende desde la “inteligencia” hasta el “país”, muestra en sus diversos elementos una referencia inequívoca a los diferentes grupos que conforman el proyecto de futuro que se gesta en el período representado por la novelística del 38: las clases medias radicalizadas (sobremanera estudiantes, profesionales, intelectuales); los ‘artistas y escritores’, considerados como un grupo social con entidad propia; el “pueblo”, concebido abstractamente pero como un miembro diverso dentro de la enumeración; y, finalmente, “el país” que, en el interior de esta acumulación coordinativa-creciente ocupa el lugar más alto, aunque también, como el resto de los elementos del conjunto, ostenta una condición abstracta y una existencia independiente.

La segunda parte es una enumeración que antepone el concepto colectivo (“el gobierno podrido de los opulentos”) y que, por tanto, resalta particularmente el último miembro de conjunto: “vacío”.

Al llenar ese vacío se endereza la acción política y social de las clases medias urbanas, pero para lograrlo precisan del concurso de otros sectores. La representación narrativa de nuevos contenidos está en relación de homología, en el terreno literario, con ese proceso sociopolítico. El protagonismo del proletariado urbano (La sangre y la esperanza, etc.) o minero (Mi camarada padre, Norte Grande, etc.29); de las masas urbanas periféricas (La vida simplemente, Angurrientos, etc.30); del campesinado, que por aquellos tiempos comienza a politizarse31 (Ranquil, Tierra fugitiva32), reconoce una doble motivación sociológica que puede reducirse a una: por una parte el fenómeno migratorio campo-ciudad que hacia aquellos años alcanza su más alta expresión33, pero por otra el creciente protagonismo de los sectores populares en la vida nacional y su imprescindible concurso en el nuevo proyecto de futuro.

j) Fueron sueños dichos en voz alta.

Evidentemente sueños se utiliza aquí en el sentido figurativo de deseo o esperanza que carece de fundamento. Sin embargo, la dimensión prospectiva de esos sueños solo está relacionada con la actividad pública, no literaria, de los hombres del 38; lo dicho en voz alta, la literatura de los treintaiochistas, en cambio, se refería al pasado (o a lo que se quería pasado) social. Las imágenes y escenas que aparecían en sus novelas habían sido elegidas específicamente y cumplían una misión absolutamente determinada para la situación del ‘soñador’ en la época en que los elaboraba. La función compensadora frente a aquellas imágenes y escenas de índole traumática se cumplía ahora, por una curiosa inversión, en los “sueños dichos en voz alta”: las esperanzas y la actividad político-social de estos novelistas.

k) Está ya acallado su bullicio aturdidor. Muchas de las flores de ese año de primavera quedaron enterradas en el tiempo antes de que alcanzaran a dar fruto.

Desde la nueva perspectiva en que se habla (1958), el ruido provocado por mucha gente se entrevé como perturbador. Sobraban entonces algunos y a los demás les faltaba discernimiento para observarlo. Por ello, muchas de las flores de aquella primavera fueron infructuosas.

Desde esa misma perspectiva se explica que, pasados los años, los propios integrantes del 38 critiquen literaria, política o indistintamente aquellas experiencias.

Este es el sentido, por ejemplo, de varias de las novelas que los integrantes del grupo publican, en la década de los sesenta, recordando los tiempos idos: Mañana los guerreros, de Fernando Alegría; El rumor de la batalla, de Luis Enrique Délano; A la sombra de los días, de Guillermo Atías, etc.34. Las tres novelas que nombramos reproducen, con diversa profundidad y calidad, los acontecimientos sociales, políticos y económicos de los últimos años de la década del 30, con una suerte de objetividad autocrítica. A la sombra de los días, verbigracia, toma como tiempo de la narración un lapso de treinta años, que corren de 1933 a 1963, hilvanados por los avatares de sus tres personajes principales: Mauricio Gálvez, antiguo socialista y miembro del Comité Central de ese Partido en la época del triunfo del Frente Popular; Lambert, un profesor de francés del Instituto Santiago, vinculado con grupos nazis; y Sara, amante del primero y esposa del segundo. La obra se inicia en 1963; a través de una serie de raconti, que se mezclan con las dos líneas principales de la acción, desfilan por sus páginas aspectos de la época frentepopulista: el descontento de las bases de los partidos populares gobernantes, el aburguesamiento de sus dirigentes, el desequilibrio colectivo de los grupos nazistas, etc. Lo fundamental de la novela, sin embargo, reside en el sentimiento de fracaso que envuelve a todos sus personajes: la vida que por la década de los treinta se anunciaba luminosa y promisoria es ahora, en los sesenta, vacua y gris para esos seres que han fracasado pública y privadamente.

De la misma manera, en el orden crítico, las razones apuntadas arriba sirven para entender por qué uno de los integrantes de la generación sostiene, en 1971, que “como forma novelística, el retrato perdió sentido y vigencia y que eso que vemos hoy [el boom]en un caos espléndido y en magnífica simultaneidad y relatividad es un autorretrato de la sociedad hispanoamericana en el marco que le corresponde: la cara del novelista”35.

* * *

Desde el Frente Popular hasta nuestros días ha pasado mucha agua (y mucha sangre) bajo los puentes chilenos.

No se quiera entender en los párrafos precedentes una valoración ‘estética’ de la producción del 38, ni un juicio sobre su ortodoxia o herejía revolucionaria. Lo que hemos pretendido (probablemente con poca fortuna) es poner de manifiesto elementos e insinuar relaciones que expliquen la novela del 38, comprendiéndola en el total de la evolución de Chile.

Más allá de ello, es evidente que, de la misma manera que el Frente Popular representó un paso adelante en la historia nacional, la generación del 38 contribuyó a la literatura patria con obras valiosas y ya imprescindibles.

La lectura propuesta de esas obras (fijada más en sus características comunes que en sus peculiaridades individuales) es, por otra parte, una lectura hecha desde la situación del Chile posterior a 1973. Las cuestiones aquí planteadas, sea cual sea su grado de coherencia interna o su correspondencia con la realidad, están también condicionadas socialmente.

Si, como algunos sostienen, “el sistema político chileno roto el 11 de septiembre de 1973 se basaba en el pacto sociopolítico nacido con el Frente Popular de 1938”, pues “más allá de las múltiples modalidades que ha tenido, el pacto tácito o explícito entre direcciones políticas obreras y burguesas ha sido la base fundamental de la famosa ‘democracia chilena’”36, la revisión de cualquier manifestación correspondiente al período frentepopulista es una tarea llena de sentido, dificultades y posibles desacuerdos.

1 Volodia Teitelboim, Intervención en el “Segundo Encuentro de Escritores”, Atenea, Universidad de Concepción, Nº 380-381, 1958.

2 La extracción social de la mayor parte de los escritores del 38 los vincula justamente a las capas medias; sin embargo, este dato no es, desde nuestra perspectiva, relevante.

3 Por los años de la aparición de la generación del 38 florecen en Chile tendencias gregarias como las del “verdadero cuento en Chile”, Mandrágora, etc., u obras aisladas cuyas diferencias con las características treintaiochistas son ostensibles.

4 Cedomil Goic, Historia de la novela hispanoamericana (Valparaíso: Ediciones Universitarias, 1972), 218; observemos que este catálogo incluye elementos éditos en la novela hispanoamericana anterior a la de la generación.

5 Las últimas citas corresponden respectivamente a: Cedomil Goic, “La novela chilena actual: tendencias y generaciones”, en Estudios de Lengua y Literatura como Humanidades (Santiago de Chile: Seminario de Humanidades, 1960), 43; Fernando Alegría, “Retrato y autorretrato de la novela hispanoamericana frente a la sociedad”, en Literatura y revolución (México: Fondo de Cultura Económica, Colección Popular, 1971), 38; Raúl Silva Castro, Panorama de la novela chilena (1843-1954) (México: Fondo de Cultura Económica, Colección Tierra Firme, 1955), 217; Cedomil Goic, Historia de la novela hispanoamericana, loc. cit. Aparte de esos textos he utilizado también: Fernando Alegría, “Nuevos novelistas chilenos”, en Las fronteras del realismo. Literatura chilena del siglo XX (Santiago de Chile: Zig-Zag, 1962), 113-132; Homero Castillo, El criollismo en la novelística chilena (México: Ediciones de Andrea, Colección Studium 34, 1962); Cedomil Goic, La novela chilena (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1968); Yerko Moretic, “El realismo y el relato chileno”, introducción a El nuevo cuento realista chileno (Ant.), Moretic y Carlos Orellana, comps. (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1962), 13-81; Francisco Santana, La nueva generación de prosistas chilenos (Santiago de Chile: Nascimento, 1949).

6 Cfr. Tulio Halperín Donghi, Historia contemporánea de América Latina (Madrid: Alianza Editorial, 1969), vid. esp.: “5. Madurez del orden neocolonial”.

7 Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina (México: Siglo Veintiuno, 1969), 55.

8 Ibíd., 82.

9 Ibíd., pássim.

10 Como escribe Hernán Ramírez Necochea en su Historia del movimiento obrero en Chile (Santiago de Chile: Editorial Austral, 1950): “…algunos políticos de extracción burguesa estimaron que sería más conveniente para los intereses de la clase a que pertenecían vincularse demagógicamente al pueblo y llegar a ser su caudillo o portavoz; tal fue, por ejemplo, la posición adoptada por Arturo Alessandri Palma en los tiempos en que fuera simplemente el León de Tarapacá” (200). La demagogia de Alessandri, que antes de ser elegido Presidente defendió, como abogado, a los dirigentes obreros del salitre, puede seguirse a un discurso que pronunció el 25 de abril de 1920 en la Convención Liberal de Santiago, y que constituye una suerte de programa presidencial. Dice allí, entre otras cosas: “De un extremo a otro del universo surge una exigencia perentoria, reconocida por todos los pensadores y por los más eminentes estadistas, en orden a resolver con criterio de estricta justicia y equidad los derechos que reclama el proletariado en nombre de la solidaridad, del orden y de la conveniencia social”. Los hechos posteriores de sus Gobiernos mostraron la falsedad de sus palabras.

11 La censura parlamentaria a los ministros de Alessandri produjo, entre 1920 y 1924, el cambio de dieciséis gabinetes; el 5 de septiembre de 1924 tiene lugar un pronunciamiento militar que hace aprobar al Parlamento diversas leyes sociales bloqueadas durante años (sesión del 8 de septiembre del 24); el 11 de septiembre se constituye una Junta de Gobierno de carácter militar y Alessandri presenta su renuncia (aceptada el 12 del mismo mes por el Parlamento); el 23 de enero de 1925 un nuevo pronunciamiento militar derroca a la Junta y solicita el restablecimiento de Alessandri, que vuelve al país en marzo de ese año; en él se dicta la nueva Constitución de Chile que establece un sistema presidencialista de gobierno, la separación entre Iglesia y Estado, instaura el sistema de elección directa y amplía las facultades de la Corte Suprema de Justicia; antes de terminar su período constitucional (cuya vigencia expiraba el 23 de diciembre de 1925) Alessandri renuncia nuevamente, siendo sustituido por su ministro del Interior, Luis Barros Borgoño. Para las elecciones presidenciales que se convocan, conservadores, liberales, radicales y demócratas proclaman la candidatura de Emiliano Figueroa, que triunfa, pero permanece solo dos años en el poder (1925-1927), pues, presionado por el coronel Carlos Ibáñez del Campo, ministro del Interior, se ve obligado a renunciar. En las elecciones realizadas para sustituirlo el único candidato fue Ibáñez, que obtuvo el 98% de los votos emitidos.

12 Celso Furtado, La economía latinoamericana desde la Conquista Ibérica hasta la revolución cubana (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1969), 59.

13 Ibíd., 61.

14 Después de la renuncia de Ibáñez (derrocado, realmente, por un movimiento civil incruento) el 27 de julio de 1931, asumió la presidencia de la República el ministro del Interior, Juan Esteban Montero. Como este decidiera presentarse a las elecciones presidenciales que se convocaron, le sustituyó su ministro del Interior, Manuel Trucco (22 de agosto del 31), bajo cuyo mandato, entre otras cosas, se rebajaron los sueldos a todos los empleados públicos, incluyendo a los militares, en un 50%. Ello provocó una sublevación de los suboficiales de la Armada. Realizadas las elecciones y triunfador Montero, el flamante presidente fue incapaz de sobrellevar la crisis económica, manifestada en la creciente cesantía obrera y de las clases medias, el encarecimiento de la vida, etc. El 4 de junio de 1932 un pronunciamiento militar con participación de civiles lo destituyó, instaurando en cambio una Junta que, durante doce días, llevó adelante lo que se ha llamado la “República Socialista”; el 17 de junio del mismo año se produjo una nueva sublevación militar, formándose un nuevo Gobierno que conservó algunos miembros del anterior; tres Gobiernos más habría aún durante 1932, hasta que, hacia finales de ese año, fueron realizadas elecciones presidenciales y parlamentarias, triunfando en las primeras Arturo Alessandri Palma, abanderado ahora de una alianza de radicales, liberales y demócratas.

15 Cardoso y Faleto, op. cit., 94.

16 Ibíd.

17 Para Theotonio dos Santos (“La crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de dependencia en América Latina”, en Helio Jaguaribe et al., La dependencia político-económica de América Latina (México: Siglo Veintiuno, 1970), 147-187), “la ideología desarrollista y nacionalista ha asumido un carácter dominante en América Latina, particularmente en los países que se industrializaron con más rapidez… ese carácter dominante es resultado de los intereses de clase que ella refleja en sus formas más puras. Es decir, la clase burguesa industrial formada en los años 30 …se ha convertido en la clase dominante en nuestros países. Así, las clases medias (particularmente los técnicos y los intelectuales), el movimiento obrero… e incluso los movimientos campesinos. … y todas las clases sociales se mueven culturalmente en el cuadro del pensamiento de la clase hegemónica”, 162-163.

18 Señalemos solo, en el aspecto político, que el Partido Comunista (al cual pertenece V. Teitelboim) había sido declarado fuera de la ley por el Gobierno de Gabriel González Videla, elegido presidente de la República (1946-1952) por el Frente Popular. Por otra parte, poco tiempo antes de la fecha en que son escritas las palabras a que nos referimos se había constituido el Frente de Acción Popular, cuya base fundamental eran los partidos obreros socialista y comunista.

19 Los más destacados novelistas de la generación del 38, a que aludimos en este ensayo, habían nacido en una zona de fechas reducida: Fernando Alegría, 1918; Guillermo Atías, 1917; Baltazar Castro, 1919; Óscar Castro, 1910; Francisco Coloane, 1910; Juan Godoy, 1911; Leoncio Guerrero, 1910. Manuel Guerrero, 1913; Nicomedes Guzmán, 1914; Reinaldo Lomboy, 1910; Andrés Sabella, 1912; Volodia Teitelboim, 1916.

20 Nicomedes Guzmán, La sangre y la esperanza (Santiago de Chile: Editorial Orbe, 1944).

21 Óscar Castro, La vida simplemente (Santiago de Chile: Nascimento, 1951).

22 Fernando Uricoechea sostiene en Intelectuales y desarrollo en América Latina, que entre 1915 y 1935, en Hispanoamérica, “la importancia del intelectual dejó de ser algo adscrito como ocurría anteriormente y adquirirla supuso cierto monto de esfuerzos y de realizaciones por parte de una inteligencia que hasta ese momento había adquirido y mantenido su posición de tal gracias a los privilegios familísticos y cuasi-estamentales. En estos términos se aclara por qué nuestros intelectuales aparecen por primera vez como impelidos a –y no como impulsores de– la acción sociopolítica de sus sociedades” (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1969), 60.

23 Andrés Garafulic,Carnalavaca (Santiago de Chile: Nascimento, 1932).

24 Antonio Gramsci, “Concepto de nacional-popular”, Cuadernos de la cárcel, VIII, en Literatura y vida nacional (Buenos Aires: Lautaro, 1961).

25 La adhesión de los treintaiochistas al pueblo no fue, en la inmensa mayoría de los casos, solo literaria. Su actuación política fue siempre consecuente con sus sentimientos juveniles. Sin embargo, pueden anotarse algunas excepciones significativas: tal por ejemplo la de Baltazar Castro, uno de los integrantes de la generación que no fue universitario y que, después de muchos años de actuación ‘populista’ se plegó, durante el gobierno de la Unidad Popular, a las fuerzas reaccionarias de oposición.

26 José Carlos Mariátegui, “El artista y la época”, Mundial (Lima), 14 de octubre de 1925.

27 Sobre Juan Godoy vid.Thomas Edgar, Jr., “Chile’s Generation of 1938. Theme and Style”. Tesis doctoral presentada en la Universidad de California, Los Angeles, 1967.

28 Cfr. en el terreno crítico la tesis de Etienne Balibar y Pierre Macherey en “Sur la littérature comme forme idéologique”, según la cual el marxismo se ve requerido por la ideología dominante para producir una estética, requerimiento que, de ser aceptado, le obliga a consagrar los ‘valores’ estéticos de las clases dominantes. Littérature, Nº 13, febrero 1974.

29 Baltazar Castro, Sewell (Santiago de Chile: Ediciones Cultura, 1946); Andrés Sabella, Norte Grande (Santiago de Chile: Editorial Orbe, 1944).

30 Novelas de Óscar Castro y Juan Godoy, respectivamente.

31