Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blackie Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

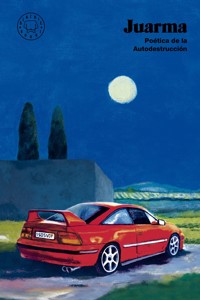

Álex y Paula se conocen desde niños. Han compartido juegos, castigos, litronas y el sueño de crecer y largarse de Villa de la Fuente. Son un refugio el uno para el otro, lo que consigue florecer en un pueblo invadido por lo feo, la desgracia y lo doloroso. Quieren decirse muchas cosas, pero las palabras les quedan grandes, así que se graban casetes. Hacen planes mientras todos duermen. Algún día, se prometen, empezarán de cero en otro sitio. No saben que Villa de la Fuente, con todos sus miedos, su miseria y su odio escondidos tras cada ventana, está dispuesta a perseguirlos allá donde vayan. Del autor de Al final siempre ganan los monstruos, la novela que presentó a Juarma como un narrador virtuoso y un referente en la literatura de la periferia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 559

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El primer amor, solía decir la perrita Blackie, es como una canción

de la que no recuerdas la letra, pero sí la melodía.

Índice

Portada

Punki

Créditos

La bolsa de cangrejos

Caras pixeladas

Nido de ratas

Paquita

El Entretenío

Pulgas

Los gusanos también comen

La floristería

Máscaras

Pajarillo

Serpientes

Solo sé arder

Trankimazín

Gatos callejeros

El loro mecánico

Los rotos y los descosidos

Los Soñadores

Papá

Enterrado vivo

Cicatrices

Bitxo raro

Selfi

Agradecimientos

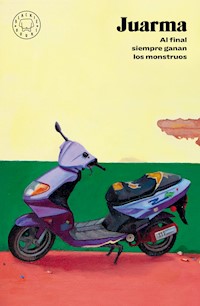

JUAN MANUEL LÓPEZ, conocido como Juarma, nació en Deifontes, un pueblo en los Montes Orientales de Granada, en 1981. Desde los catorce años dibuja y escribe, aunque la mayoría de las cosas que ha escrito permanecen inéditas (aún) y sus ilustraciones están casi todas descatalogadas. Es, no obstante, un referente en el mundo del cómic underground. Ha publicado tebeos y fanzines como Estampitas de santos (autoeditado, 2022), Abrázame hasta que esta vida deje de dar puto asco (Autsaider, 2021), Me gustas pero dentro de un nicho (autoeditado, 2020), Historia inventada del punk, con guiones de Jorge B. Ortiz (Ondas del Espacio, 2017), Romance neanderthal (Ultrarradio, 2016), Amor y policía (Ultrarradio, 2014) o Libertad para lo mío (Ultrarradio, 2013), entre muchos otros. Ha trabajado como jornalero, obrero de la construcción y camarero, entre otras muchas cosas. Se licenció en Filología Hispánica. También autoeditó un poemario, Poemas escritos a navajazos (2017), casi dos décadas después de haberlo escrito. Al final siempre ganan los monstruos fue su primera novela. Fue escrita entre octubre y diciembre de 2017 en un club de lectura que él mismo creó en una red social. El éxito de crítica y público fue inmediato. Ahora vuelve con Punki, también emplazada en Villa de la Fuente, donde los personajes del universo de Juarma se encuentran y desencuentran. La segunda parte de un ciclo brillante, tan vertiginoso como conmovedor.

Diseño de colección y cubierta: Setanta

www.setanta.es

© de la ilustración de cubierta: Beatriz Lobo

© del texto: Juan Manuel López, 2023

© de la edición: Blackie Books S.L.U.

Calle Església, 4-10

08024 Barcelona

www.blackiebooks.org

Maquetación: Acatia

Primera edición: marzo de 2023

ISBN: 978-84-19172-89-1

Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

«Los recuerdos rebotando como pelotas de

ping-pong unos sobre los otros».

DAVÍN, El maravilloso mundo de Lucas Mondalindo

La bolsa de cangrejos

Al poco de cumplir catorce años, recién terminada la EGB, papá me dio una paliza. Solía irme con Polly al Nacimiento. Allí nos juntábamos con algunos heavies y punkis de Villa de la Fuente, mayores que nosotros. Nos gustaba estar con ellos, escuchar sus batallitas, porque nos sentíamos menos raros que con la gente de nuestra edad. Esa tarde de verano de 1995, mientras estábamos sentados en los poyetes de la Presa Grande, apareció papá con mi hermana Ángela, que tenía nueve años. Venían de buscar cangrejos. Ángela sujetaba la bolsa de plástico con los cangrejos todavía vivos con asco y repulsión. Las tardes que papá salía a la calle, mamá le endosaba a Ángela, tal como hacía conmigo cuando era más pequeño, con la ingenua esperanza de que no se emborrachase y llegase a las tantas de la noche a la vivienda de protección oficial donde residíamos montando escándalos y amenazando con meternos un tiro con su escopeta de caza.

Papá y Ángela se acercaron al grupillo que formábamos. Ángela se sentó entre Polly y yo. Papá no me dijo nada. Con el resto fue simpático, contó algunos chistes, bebió a morro de sus litronas. Mientras papá fumaba y pimplaba con los heavies y punkis, Ángela permanecía seria. Le pregunté qué le pasaba y me dijo:

—Álex, ¿por qué te portas mal? Papá se ha enojado cuando te ha visto.

No supe qué responderle. Le pedí que me enseñase los cangrejos que arañaban la bolsa de plástico. Era demasiado pequeña para entender que papá se enfadaba o nos pegaba a mamá y a mí sin motivo alguno, que solo le hacían falta unas cuantas cervezas y cubatas para convertirse en un monstruo con los suyos. Las noches en las que pegaba a mamá me iba a la habitación de Ángela para que no llorase. Le tapaba los oídos, la abrazaba, intentaba que no tuviese miedo hablándole en voz baja. A veces, cuando la pelea terminaba, me quedaba junto a ella y le susurraba canciones de Eskorbuto o de RIP para que se quedase dormida. Las madrugadas en las que me tocaba recibir hostias a mí la oía llorar y quería morirme. Si alguna vez papá se acercaba a ella con intención de ponerle la mano encima, me metía por medio para que pagara su borrachera conmigo y dejase en paz a mi hermanilla.

Aquella tarde, cuando se acabaron las litronas, Ángela y papá se fueron con la bolsa de cangrejos. Ya sabía que me habían tocado todas las papeletas de la rifa.

Papá y Ángela se presentaron en casa de madrugada. Papá entró borracho, pegando voces, acusándome de que me juntaba nada más que con putas, tiraos y camellos. Mientras mamá metía a Ángela en su habitación, papá me sacó a puñetazos de la cama y me arrastró dándome patadas en la barriga hasta la puerta del dormitorio donde ellas lloriqueaban, llamándome drogadicto, apaleándome y humillándome delante de las dos. Cuando se cansó de golpearme se bajó al salón, encendió la televisión y se quedó dormido. Mamá me acompañó a mi cama. Me limpió la sangre de la boca, de la nariz y de las magulladuras que me hizo en el cuerpo, mientras lloraba y juraba por lo más sagrado que algún día le iba a rebanar el cuello con un cuchillo a ese desgraciado. Ángela se quedó conmigo esa noche, abrazándome con todas sus fuerzas, pidiéndome hasta que se quedó dormida que por favor dejase de portarme mal para no disgustar a papá.

Nunca había probado un triste porro. Pero en cuanto pude volver a ir al Nacimiento con los heavies y los punkis, cuando ya no se me notaban las heridas y los moratones, empecé a fumar hachís, beber litronas y meterme farlopa. En una semana, sin tener todavía pelusilla en el bigote ni casi pelos en los huevos, ya había probado todos los tipos de drogas que tenía a mi alcance.

Gracias, papá.

Caras pixeladas

14 de diciembre de 2017. Unos chavales fuman porros y beben litronas en el parque que hay delante del Centro Provincial de Drogodependencias y no son más de las doce de la mañana. El cielo está despejado y hace un frío que pela. Paro la Kawasaki Ninja 650 de tercera mano junto al muro del CPD y frente a ellos, que se quedan observando lo guapa que es. Me quito el casco y los guantes y los guardo en el portaequipajes. Tarareo Canción de amor caducada, de Melendi. Miro el reloj y saco el paquete de tabaco. Enciendo un cigarro y me lo fumo allí, con la suela de un zapato apoyada en la pared del CPD. Todas las semanas tengo que venir desde el barrio de las Delicias, más de media hora en la moto, a este pueblo del Valle del Guadalhorce porque la psicóloga privada a la que fui después del accidente de coche se empeñó en que me debía tratar el médico de este CPD porque era el mejor, el único que podría ayudarme, el que me iba a arreglar los cables pelaos de la cabeza. Si me hubiese mandado a un CPD en la misma Málaga no gastaría tanto dinero en gasolina, pero no me habría tomado tan en serio mi rehabilitación. Fijo que conocería a la mitad de los pacientes y ya me habría desmadrado. Un par de niñacos con gorras de visera ancha, plumones y ropa estrafalaria se acercan a ver mi Kawasaki y les digo de mala manera que se aparten. Ni rechistan. A pesar de la parca y el traje con corbata, porque vengo de un juicio rápido, la cara de supuesto exdrogadicto, los tatuajes que se dejan ver en mis puños reventados o la mirada de psicópata, como me dice Katja, deben imponerles respeto. Apuro el cigarro y lo tiro contra el asfalto mientras echo el humo por la nariz. Bajo el par de escalones que hay antes de entrar al CPD, llamo al timbre, miro la placa donde pone CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES y bufo. Nunca quiero entrar, pero si cierro los ojos me empujan adentro mi hija, mamá, mi mujer y el juez que me quiere chupar hasta el tuétano. La otra opción es dejarme caer del todo.

Me abre la puerta Paquita, la psicóloga. El Centro Provincial de Drogodependencias suele estar desbordado de trabajo, falta personal y se sustenta y funciona gracias al esfuerzo y el entusiasmo de unos profesionales que no sé cómo hacen para aguantar a todos los mentirosos, pordioseros y delincuentes que acabamos aquí. Lo mismo tratan tu adicción a la cocaína o tu recaída en los opiáceos, que te abren la puerta de la entrada, atienden el teléfono o esperan con paciencia en los aseos sin quitarte un ojo de encima mientras meas en un bote, vigilando a través de un cristal espía que no traigas la orina de otra persona escondida vete a saber dónde. Paquita me sonríe. Me invita a que pase y me siente en la sala de espera, porque Javier está ocupado con otro paciente. Merche, la trabajadora social, sigue de baja. Paquita se ha olvidado de cerrar la puerta de la entrada y pienso que quizás han cambiado las normas o yo qué sé. Me cuesta entenderla cuando me habla porque lo hace bajito. Le doy las gracias y ella se vuelve a su consulta, donde veo a una chica y un chico sentados frente a la mesa donde Paquita intenta sacarnos todos los demonios y los trapos sucios de nuestras cabezas. Sus caras me resultan familiares. De nada bueno, seguro. Pero no los ubico. Cuando Paquita se acomoda en su silla parlotean sobre el tratamiento que están haciendo ambos para frenar su adicción a la perica y que les ha acarreado perder la custodia de su hijo.

Me apalanco en la sala de espera, dejo la parca sobre una silla y me miro los zapatos. Resoplo, giro la cabeza hacia los ventanales que dan a la calle y me siento imbécil. El imbécil n.º 1379. Porque aquí soy el n.º 1379, como bien indica mi número de historia y mi carné de citas.

En la sala de espera del CPD hay una mesa con un puñado de revistas del corazón. La ¡Hola!, la Diez Minutos, la Lecturas... Las paredes están adornadas por unos murales hechos por los pacientes con cartulinas de colores. Me da un parraque cuando pienso que igual Javier me manda como tarea hacer un mural en una cartulina, porque hemos hablado en alguna ocasión de que tatúo, hago dibujos y tengo casi mil seguidores en Instagram, desde que Paquita me sugirió que probase a abrirme una cuenta. Me contó que una sobrina suya ponía sus manualidades en las redes sociales y tenía miles de seguidores que se las compraban. Dibujar me distrae, me agrada y me alivia, aunque no me considero buen dibujante. A estas alturas no me veo bueno en nada, supongo.

EL ALCOHOL ES LA DROGA MÁS CONSUMIDA Y LA QUE MÁS PROBLEMAS SOCIALES Y SANITARIOS CAUSA, dice en uno, con las letras pintadas con lápices de colores. Hay un muñeco con el pelo rojo tirao al lado de una farola, sujetando una botella de J&B, con un brazo imposible que le sale del pecho. Los otros dos también son sobre el alcohol y el tabaco. Mirarlos me ha provocado un ansia enorme por fumar. Es compresible que no hayan decorado las paredes del CPD de murales con referencias a la coca o la heroína, porque mientras esperamos al médico, a la psicóloga o a la trabajadora social acabaríamos subiéndonos por las paredes con los colmillos tan largos como un elefante.

Alguien se acerca a la entrada. Javier sigue encerrado en su consulta con algún paciente y Paquita está en medio de un drama familiar. Como Paquita no cerró la puerta, pasa dentro sorprendido por encontrar el CPD abierto de par en par. Las pintas que trae el tipo no anuncian nada bueno. Me otea con las pupilas dilatadísimas y me saluda marcando las distancias, mientras echa un vistazo rápido hacia donde están ubicadas las consultas y se repanchiga en la bancada de sillas, visiblemente encocao. Viste una chaqueta de camuflaje militar con la banderita de España, una camiseta negra, un pantalón de chándal y unas zapatillas con los logos de los laterales arrancados. Es delgado, no muy alto, con el pelo rapado y algunas marcas en la cara, que su barba de pelopolla apenas pueden tapar. Debe rondar los treinta años y se le nota en la mirada o en las manos que ha tenido una vida, digamos, entretenida. En eso nos parecemos todos. Ha dejado un par de sillas entre medias y me examina pasmado, como si nunca hubiese visto a alguien con un traje. Resopla mientras no puede estarse quieto y los músculos de su cara se convulsionan. Agarra una de las revistas del corazón, pasa algunas de las páginas, mira las fotografías y vuelve sus ojos hacia los míos. Mis ojeras, los tatuajes en los puños y las facciones de mi rostro delatan que no estoy en el CPD para repartir folletos, por lo que coge algo de confianza y, como no puede mantener la boca cerrada, me da conversación:

—Hermano, cusha, ¿está el carapapa del don Javier?

Me sorprende que en un par de minutos ya me haya incluido en su Hermandad, a pesar de la cautela con la que se quedó fichándome cuando entró. Pero estoy acostumbrado a tratar con gente así. Ni me asustan ni me inquietan lo más mínimo. Le respondo con indiferencia:

—No lo he visto, pero Paquita me ha dicho que está ocupado.

—Ah, foé. Dabuten. Gracias, hermano.

Vuelve su mirada agitada hacia la revista y pasa páginas del ¡Hola!, observando las fotografías y gesticulando de un modo exagerado. Imagino que el consejo de redacción de la revista ¡Hola! no tiene en cuenta a los pacientes de Centros Provinciales de Drogodependencias como lectores potenciales de su revista.

—Hermano, ¡no vea, vieo! ¡Fite! Los empanaos estos. Vendiendo sus chuminás. Qué negocio pollúo tienen montao y nosotros qué pechá de trabajar pa cuatro duros mal ganaos. Guarníos que estamos. Cusha, hermano. Pos les tapan las caras a sus chaveas pa que no se las guipemos. Pero cuando se pongan grandes... A vender sus chuminás, a enfangarse como sus viehos. ¿Eonoé? Cusha, hermano. Les pichelan las caras a los chaveas.

Mueve el culo como una serpiente a través de los dos asientos que nos separan y se queda a mi lado, señalando con vehemencia una página del ¡Hola!, donde una familia de famosos que no sé quiénes son pero que ojalá se mueran, posan en la playa. Los hijos o lo que sea de los famosos tienen las caras, efectivamente, pixeladas. El de la chaqueta militar de camuflaje no deja de dar golpes con el dedo en la fotografía y me está fastidiando. Le respondo en tono amistoso:

—Claro. No pueden sacar fotos de menores de edad en esas revistas, por temas legales o yo qué pollas sé.

Le hablo con educación, aunque experimento impulsos de golpear la testa cien veces contra la pared. Son ya cuatro meses en este CPD y medicado, estoy en la fase de privación y abstinencia, pero todavía me cuesta mantenerme cuerdo cuando veo a alguien puestísimo de coca a menos de un metro de mí. Me pasa en el restaurante del hotel donde trabajo. Los perros policía de narcóticos están bien, pero no pueden competir en olfato con un enganchao a la cocaína calando a alguien que ha esnifado una raya. De no ser porque en un rato tengo que mear dentro de un bote para que me hagan un test rápido y ver si he consumido sustancias, le diría que cerrase la boca y me pusiera una puta loncha.

Pero el notas sigue con su ida de olla, columpiándose en su palicazo, con unos ojos que parecen las luces largas de un coche. Escucho incluso el rechinar de sus dientes cuando me habla. Sigue a mi lado, pasando páginas de la revista de un modo mecánico, sin interés alguno por culturalizarse.

—Hermano, ¿has estao ancá el Primark? Cusha, esa tienda es tó perita. Aro, que no veas la achuchaera que se monta. Estuve ayer con mi mujer y pillamos ropa pa nosotros y mis chiquillos. Jerséis, pantalones, tenis. Camisetas towapas. Que semos mú piripis tós, illo.

Me dan arcadas, calor y comienzo a sudar. Me quito la chaqueta del traje y la corbata. Me remango la camisa intentando mantener la compostura. No deja de ser jodido que cuatro meses alejado de la coca se tambaleen por este bocachancla de puestazo a mi lado. Solo puedo volver a suspirar, con cara de pocos amigos. Y él lo nota. Clava esas pupilas que tiene como linternas en los tatuajes de mis puños y mis brazos y me dice, intentando bajar la velocidad con la que escupe palabras por su boca:

—Hermano, cusha. Fite. Estoy más ennerviao que el jopo de una chiva.

Tira la revista de mala manera contra la mesa y luego arrastra las palmas de sus manos por el pantalón de chándal mientras se sorbe los mocos o la pelota de coca que debe tener en la nariz. Lo miro queriéndole explicar con los ojos que no se trata de algo personal. Lo que me cabrea, querido puto subnormal desconocido, es que estoy intentando desengancharme de la cocaína porque me he pasado más de media vida consumiendo, estoy en un puto CPD en mi día libre después de que me jodan en un juicio rápido, obligado por Katja y mamá, que amenazan con alejarme de Sarah, de mi niña, que es lo más importante para mí. Y por muy empastillao que esté, sé que no estoy curado y que en cualquier momento puedo sufrir una recaída y no me apetece que un idiota puesto de coca hasta las cejas me haga pensar en mandarlo todo a tomar por culo, subirme a la Kawasaki e ir a buscar dinero, porque no me dejan disponer ni de una tarjeta de crédito, y pillar toda la farlopa que pueda y metérmela de una sentada. Pero al puto tarado se la suda todo y no se puede meter la lengua en el culo. No me deja ni pie ni pisao.

—Ay, los nervios, hermano. Cusha. Ven pa’ cá. Estoy jiñao. Vengo a ver al carapapa por una urgencia. Qué pechá. ¿Tú tienes cita, hermano?

—¿Qué pollas crees que hago esperando aquí, capullo?

—¡Foé! No te embales, hermano, que estoy de güenas. Cusha, que me la juego. Que me quieren de meter en el trucho, empanao. ¿Pos por qué te crees tú que tengo tanta bulla? Aro, tú tó nique de señorico qué vas a entender. ¡No vea, vieo! He venío a hacer el changüai, malaje. Cusha hermano, que es por mis chaveas. M’a dicho mi abogao que me apunte en lo del carapapa y me firme el papelico de que me estoy quitando del revuerto y la cartulinica pa la metadona, y que así se aplaza el ingreso en el trucho o con chorra me rebajan la condena y ya no tengo que entrar. Dos días llevo dándole a la blanca pa quitarme el mono, hermano. Me lo tomo en serio. ¿Eonoé?

Me descompongo. Mi boca está seca, pero le ruego que se calme y que deje de tocarme los huevos, a pesar de que amansar a alguien que va puesto de coca sin Diazepam o Alprazolam o una pistola de dardos para dormir animales del zoológico es complicado. Su método para dejar el revuerto no creo que sea el más adecuado, aunque sé que los que están enganchaos al mezclaíllo le pegan a la base o a la farlopa para rebajar el síndrome de abstinencia de la heroína del rebujao, pero qué voy a saber yo que no soy científico. Mientras discuto con él sin alzar la voz e implorándole que cierre su puta bocaza, por fin sale Javier, con el otro paciente, que se despide dándole las gracias y huye del CPD al vernos a los dos tan airados en la bancada de sillas. Cuando Javier se acerca, ignora al de la chaqueta militar de camuflaje, todo lo que está pasando entre nosotros dos, y me dice:

—Disculpa por el retraso, Álex. ¿Cómo estás? ¡Qué elegante vienes hoy! ¿Por qué te has quitado la chaqueta? Ya puedes pasar a mi consulta.

Me deja perplejo, ni sé qué decir y me quedo sentado. El encocao aprovecha para abordarle, a pesar de que Javier ni ha hecho por mirarlo:

—Don Javier, ¡qué dice er tío! ¡Foé! Cushe usté, he venío a tó meté porque se m’a presentao una urgencia.

A Javier se le pone cara de mala hostia. Le pregunta cabreado que quién le ha abierto la puerta y luego me examina a mí como queriéndome cargar la culpa.

—Illo, estaba abierta. ¡Foé!

No es la primera vez que veo a Javier así. Suele hacer de poli bueno y poli malo al mismo tiempo y a veces dan ganas de abofetearlo. Me pasó cuando tuve el primer encuentro con él, la Cita de Acogida. Hubo momentos tensos, en los que quise levantarme y salir de ahí. Otros en los que quise golpearle. Otros en los que solo deseaba llorar.

—Jesús, ¡esto no funciona así! Esto no es un locutorio ni una frutería. Debes pedir hora por teléfono. Tú me llamas, te asigno un día y nos vemos. Esta mañana voy con demora y ahora es el turno de Álex. Voy a coger un papel y te apunto el teléfono. Te vas, llamas, fijamos una cita y te recibo sin problema alguno. Y ¡jamás! vuelvas a entrar si nadie te ha dado permiso. Si te encuentras la puerta abierta, tocas el timbre. Y si podemos, te invitaremos a pasar. ¿Te enteras, Jesús?

—¡Usté está chalao, don Javier! ¡Que me van a enchironar, me cagüen tó! ¡Qué m’a mandao mi abogao con toa la bulla! ¡Que tengo dos chaveas, carapapa! ¡Le meto un bocao a la puta puerta y arramblo con ella!

—¡Jesús, que no me alces la voz! ¡Respétame como yo te respeto a ti! Aquí no estamos solo para cuando tú quieras. Tenemos más pacientes. ¡Le explicas a tu abogado que aquí las cosas se hacen pidiendo antes día y hora por teléfono! ¡No estamos solo para cuando a ti o a él os interese!

—¡Me cagüen Dibé, carapapa! ¡Que se me va la pinza! ¡Fite! ¡Qué le vuerco una lata de gasolina al CPD como no me haga el changüai! ¡Me cagüen vuestros muertos! ¡Lo juro que le prendo fuego con tós dentro!

—¡Jesús, o te tranquilizas o aviso a la Guardia Civil! ¡Que te comportes, coño! ¡Deja de decir tonterías! ¡Que tienes que pedir una cita! ¡No sigues ningún tratamiento y no te dejas ayudar, solo vienes cuando te manda tu abogado a pedir papeles de que estás desintoxicándote y tomando la metadona, con la que luego trapicheas, para que te rebajen las penas! ¡Y esto no funciona así! ¡Aquí el que entra por esa puerta pide cita y se lo toma con seriedad! ¡No vuelvas a faltarme el respeto después de todo lo que he hecho por ti!

La situación se ha puesto tensa. Me pongo en pie y me quedo en medio de Javier y el tal Jesús, por lo que pueda pasar. Uno de los mil defectos que tengo es meterme donde no me llaman, sin tener en cuenta las consecuencias. Así soy de espabilao. Javier se muestra decidido. Tiene alrededor de cuarenta y cinco años, es delgado, rubio, con barba. Es encantador la mayoría de las veces y cercano. Sus ojos claros y achinados son bonitos y miran con severidad al tal Jesús, mientras se mantiene firme en su postura. Hace bien y no le queda otra. Paquita ha abierto la puerta de su consulta, con el teléfono en la mano por si hay que llamar a la Guardia Civil. No lo hacen todavía por no meter en más aprietos al tal Jesús, porque en el fondo a los médicos les da lástima la situación y empatizan con él, pero no pueden permitir que haga lo que le salga de la polla y se tome el CPD como si fuese unos recreativos. Los médicos que nos ayudan no están pagados. El tal Jesús se quita la chaqueta de camuflaje y la tira contra el suelo, con violencia. Como queriendo imponer miedo o respeto. Como un león que quiere marcar su territorio. Como un perro que se mea en una esquina. Pero el escarchao comienza a sollozar.

—¡Don Javier! ¡Cusha! ¡Que me van a enchironar! ¡Que mi mama está esmorecía! ¡Foé! ¿No te da lastimica de mis chaveas? ¡Que el robo fue hace siete años! ¡Que yo no asujetaba la pipa! ¡Que solo necesito la cartulinica pa la metadona y un papelico que ponga que estoy apuntao a quitarme del revuerto, que me lo dijo mi abogao anteayer!

—¡Jesús! ¡Serénate! Vamos a hablar, por favor. A ver qué podemos hacer. Pero así no funciona esto. Y no te voy a permitir ni una falta de respeto más. Te inscribo ahora mismo en el programa de rehabilitación, pero solo constas en la base de datos. Debes pedir cita y venir de nuevo como tantas otras veces. Y tomártelo en serio, porque esto no es un papelito. Ese papelito no significa nada. Que se entere tu abogado, que no está mirando por ti. Si tan urgente es y te lo dijo tu abogado el martes, ¡¿por qué te has esperado a hoy jueves para venir?! A ver, explícamelo.

Javier no es tonto y se ha dado cuenta de lo enchufao que viene el tal Jesús. Todos esperamos su respuesta. Hasta el chico y la chica que han perdido la custodia de su hijo observan incrédulos el espectáculo que se ha armado en la sala de espera.

—¡Don Javier, illo, me cagüen tó lo que se menea! Ayer estuve malo y no pude de venir.

Javier no dice nada. La justificación ha resultado tan poco creíble que el tal Jesús ha pateado la bancada de sillas. Me da lástima porque la cárcel no se la deseo a nadie. Me acerco y le pido otra vez que se modere. Debe ser la medicación lo que me enternece. Pero entonces se revuelve y me da un manotazo en la cara. Sin que me dé tiempo a reaccionar, me suelta un arañazo en el cuello con la otra mano. Noto sus uñas como si fuesen la hoja de un cúter y sé que esa herida va a sangrar. Paquita y Javier comienzan a gritar, pero se me va la cabeza y le meto un empujón contra la pared. El tal Jesús va tan puesto que ni ha debido sentir dolor, y con la vena del cuello hinchada vuelve a por mí, a manos descubiertas, tras intentar arrancar sin éxito un extintor. Forcejeamos y consigo tirarlo al suelo sin golpearlo. Luego le clavo las rodillas en el pecho y le sujeto los brazos entre mis pies y mi mano izquierda. El puño derecho lo alzo para reventarle. Sé que no debo pegarle a nadie en la cara y menos aún con los nudillos, pero estoy ardiendo. Javier intenta apartarme y Paquita, que conoce bien mi historial médico y delictivo, brama:

—¡Cálmate, Álex! ¡Cálmate, por Dios!

El tal Jesús no puede moverse, a pesar de sus intentos. Me cuesta controlar las ganas de hundirle el cráneo a puñetazos, pero no quiero atizarle. Cuando le parto la boca a alguien todo se complica. Por un instante se apacigua el fuego que me quema desde las sienes hasta la punta de los dedos de los pies. Respiro por la nariz porque necesito relajarme. Su sudor huele a cocaína. El tal Jesús se ha librado de una paliza, pero no sé cuándo lo voy a soltar. Sigue gimoteando, apretujado contra las baldosas de la sala de espera. Abre su bocaza, donde faltan varios dientes y los que quedan amarillean, y me suelta:

—Hermano, no me pegues. Solo estoy nervioso. Ere un papafrita, ¿entiende o nolo? Tú no sabes lo que es estar en la cárcel.

Entonces pierdo el control y le endiño un puñetazo. Y luego otro. Cuando le voy a soltar el tercero varios brazos me sujetan y me separan de él, entre chillidos que me piden calma. El tal Jesús sangra y llora mientras jura que me va a matar.

Nido de ratas

Mirar cicatrices, las de fuera y las de dentro, se parece a rebobinar un casete con un bolígrafo.

A Paula todos la llamábamos Pauli de niña. Luego, cuando se hizo fan de Nirvana, se empeñó en que la llamásemos Polly, como su canción favorita. Y con ese mote se quedó. Éramos amigos y vecinos. Nos criamos juntos. No hay ningún buen recuerdo en mi niñez y mi adolescencia donde no esté ella.

En preescolar me corté el flequillo con unas tijeras de punta redonda y me pinté las uñas con rotuladores de colores. El tutor me castigó cara a la pared en una esquina y el resto de la clase se empezó a reír de mí, coreándome: «¡Mariquita, mariquita!». Polly se cortó el flequillo, se pintó las uñas y la cara con los rotuladores y el tutor la sancionó a mi lado. Los demás niños cerraron la boca.

En 3º de EGB, Polly le prendió fuego a una papelera en clase y nos desalojaron del aula. Cuando nos alinearon en el pasillo para encontrar al culpable, Polly gimoteó y dio un paso al frente. Al verla, también di un pasito valiente y nos castigaron a los dos a un mes sin recreo.

En 5º de EGB, Polly y yo nos sentábamos juntos y nos pasábamos cartas perfumadas durante las clases. Con un pintalabios, las llenábamos de besos, cada carta con su boca correspondiente. Un día el profesor nos pilló una y quiso humillarnos leyendo en voz alta el contenido. La cara le cambió cuando abrió el sobre y vio una caricatura suya, ahorcado en un árbol, con la picha por fuera y un letrerito que decía: DON JOSÉ LUIS ES GILIPOLLAS. Nos castigaron y nos prohibieron sentarnos juntos el resto de la EGB.

En 7º de EGB, mientras amontonábamos palés, maderas y ramas de la tala de los olivos, arbulagas... para la hoguera de Las Candelarias, me caí de boca en Cuesta Colorá cuando arrastraba un hatillo con un hierro y una cuerda. Me hice polvo la cara. Al día siguiente en el colegio Polly me preguntó si me lo había hecho papá e hizo planes para que nos escapásemos juntos de Villa de la Fuente, con 500 pesetas que le regalaron por su cumpleaños.

Cuando teníamos quince años, compramos unos litros de tinto de verano en el bar de La Chari. Nos fuimos al Nacimiento y encontramos una papelina con restos de farlopa al lado de la Charca del Cura. No habría más de dos o tres rayas y pensamos que, para que nos durase más, nos la podíamos fumar. Fuimos a sentarnos en el desnivel de cemento del resculizo de la Presa Grande y nos pusimos ciegos con el vino y los nevaditos. Al oscurecer tocaba regresar a casa. Cuando me levanté del resculizo perdí el conocimiento. Polly se asustó, me alzó los pies y me dio algunas bofetadas. Cuando abrí los ojos, ella estaba llorando y me preguntó:

—¿Cómo te llamas?

Aturdido aún, le dije:

—Pichiflú.

Quería hacerla reír, pero Polly empezó a chillar, pidiendo auxilio. Cuando reaccioné le dije:

—Álex, me llamo Álex, pollas. Soy el hijo del Esmayao. ¿Por qué gritas?

Polly no me tiró a la presa por yo qué sé.

Por Polly sentía una mezcla de emociones intensas, cosquilleos y complicidad que no entendía, aunque con el paso del tiempo pude ponerle nombre. Pero los malos tratos de papá y la situación que teníamos en casa me hacían cada vez más débil, torpe e inseguro. Estaba convencido de que jamás una persona como ella podría enamorarse de mí.

Polly se compró la cinta original del Dookie de Green Day. A mí Green Day no me gustaba demasiado, pero los prefería a Nirvana, Pixies, R.E.M. o The Smashing Pumpkins, que era lo que ponía cuando nos encerrábamos en su habitación a beber lo que tuviese su padre por casa. Para convencerla le dije que Green Day tenía una canción que me parecía preciosa, «She». Era la primera de la cara B. La pusimos. Estábamos sentados en su cama. Cogí el libretillo de la cinta y nos preparamos para escuchar con atención mientras cantábamos la letra. She... she screams in silence... Luego la letra se complicaba y nos reímos. Entonces Polly me cogió de la camiseta por el pecho, tirando hacia ella, con los labios plantados frente a mi cara para besarme. Para mí ese instante fue como estar en el cielo. Pero empecé a temblar y cuando nuestros labios iban a unirse por primera vez, me aparté y le puse la mejilla. Ella se ruborizó y me sentí un idiota. No volveríamos a estar tan cerca como aquel día cuando sonaba «She» en su habitación, rodeados de sus pósteres de Kurt Cobain.

—Foh, deja ya la murga de que a Polly no le gustas y prefiere tontear con chicos mayores que la saquen del pueblo y la paseen en coche. ¿Chas, piensas que es un llavero o qué? ¿Alguna vez te lo ha dicho ella? ¿Le has preguntado si tú le gustas? Foh, Álex. Eres muy inseguro y tímido cuando a ti te conviene. Cuchi, si estás cómodo pensando eso, ahí no me meto. Pero Polly a ti te quiere mucho. Chas, a ver si espabilas.

Tal vez el Potas tenía razón, pero la euforia que sentía al escuchar sus palabras me duraría lo que el THC del porro que nos fumábamos. Cuando iba sobrio me paralizaba el miedo. Cuando me juntaba con Polly todo era más hermoso, pero estaba aterrado al mismo tiempo. Me esforzaba por que no se notase lo que sentía por ella, porque me daba pánico perderla como amiga y no sabía bien, ni lo sé todavía, cómo se ama a una pareja. De adolescente me habría gustado ser tan echao pa’ lante como era el Potas.

El Potas era el tío más punki de Villa de la Fuente. Al menos para los que sabíamos de qué iba eso. Para el resto supongo que no era más que otro matao, como los demás greñúos que había, que se vestía raro para llamar la atención y escandalizar a las viejas. Era el día de San Isidro de 1998 y el Potas lucía sus mejores galas, pues la ocasión lo merecía. Pulseras de pinchos en sus esqueléticas muñecas, una camiseta de los RIP llena de agujeros, un colgante con una hoja de marihuana, un pendiente de un crucifijo en su oreja derecha, salpicada de sabañones. Se había rapado el pelo casi al cero a ambos lados de la cabeza, como solía hacer, dejando encima algo parecido a una cresta, ni levantada ni encerada. Vestía unos pantalones morados, coloreados con Lava y Tiñe, con las rodillas destrozadas, una riñonera donde guardaba todos los tipos de drogas ilegales y pastillas de farmacia que puedas imaginar y unas botas militares agrietadas por las que cuando llovía le calaba el agua. En su cara, con unas facciones que reflejaban su extrema delgadez y rematada con unos ojos azules como un Antalgin, brillaba una radiante sonrisa. Y en su boca era raro que no hubiese un porro, mientras soltaba alguna fantasmada.

Nos sentamos juntos en uno de los poyetes del Nacimiento, abrimos una litrona bien fría a pesar de que no eran más de las diez de la mañana y le puse un auricular de mi walkman, el que mamá me regaló cuando hice la primera comunión. Sonaba un casete de Distorsión. Una TDK de 60 minutos, con «Ké buen Dios» en la cara A y «En esta mierda de vida» en la B. Mientras el resto de la pandilla montaba las sillas, las mesas y preparaban el tinglao para disfrutar de la romería de San Isidro, a nosotros nos tocaba descansar. Ya habíamos hecho nuestra parte del trabajo. Desde las siete de la mañana merodeábamos por el Nacimiento para pillar sitio junto a la Presa Grande, el mejor lugar para hincharnos a fumar porros sin que nadie nos viera.

El Potas meneaba la cabeza con «Bugi Kojonudo» de los Distorsión y daba una calada a un porro, antes de pasármelo. A su lado yo seguía pareciendo un niño, con el pelo largo y negro, una camiseta desgastada de Metallica con diseño de Pushead, unos vaqueros rajaos de viejos y unas zapatillas con las suelas erosionadas de parar mi bicicleta heredada pisando la rueda de atrás, porque los frenos estaban rotos. Escondía mi timidez, mis problemas y mis canguelos tras mis granos y mi melena. Me costaba relacionarme con los demás de forma sana. Tartamudeaba. Pedía perdón por todo. Era inepto y vulnerable. Cuando iba de golismeo con Polly me tropezaba con ella porque ni tan siquiera era capaz de andar en línea recta. Le decía que tenía la espalda desviada para excusarme, pero era mentira. Me costaba coordinar mi propio cuerpo debido a mi inseguridad. Se lo soltaba también a mi profesora de Educación Física del IES Montes Orientales porque me avergonzaba ir a clase con el chándal de algodón que parecía un pijama que mamá me compró en el mercaíllo. Intentaba adornar una realidad fea con embustes que se adecuasen a mis necesidades y fantasías. Era un desastre absoluto. Escondía todo lo bueno que tenía y no sabía sacarlo.

Para mí el Potas era un ejemplo. No era fácil tener ejemplos en los que fijarse en Villa de la Fuente. Tal vez el Potas no era el tipo más sano ni el más limpio ni el más deportista, pero al menos era coherente, honesto y con buen gusto para la música. Además, era algunos años mayor que nosotros, trabajaba de lunes a viernes en la construcción y manejaba dinero, por lo que solía comprar todos los meses discos y cintas en los catálogos de Tipo, Discos Suicidas, Oihuka o Discoplay, que luego pasaban de mano en mano y nos grabábamos unos a otros hasta que todas las canciones, de la primera a la última, se convertían en himnos de nuestras borracheras. Ningún maestro, ningún adulto y, mucho menos el desgraciado de papá, podía competir con la influencia que el Potas y su parafernalia punki ejercían sobre un adolescente tan apocado, perdido, menospreciado por los demás y vejado por las circunstancias como yo.

Ser punki en Villa de la Fuente era peculiar. Escuchábamos punk del mismo modo que heavy metal, rumbas o a Camarón de la Isla. Algunos nos dejábamos el pelo largo porque era una forma de rebeldía barata y así nuestras mamás se ahorraban unos dinerillos. La mayoría vestíamos con ropa heredada de otra gente y prendas del mercaíllo. Las camisetas que adquiríamos en la Tipo haciendo pedidos entre tres o cuatro para ahorrar gastos de envío, nos las poníamos para salir. No éramos punkis de los que provocaban temor, vaya. La estética nos la sudaba porque preferíamos gastarnos lo poco que pillábamos en porros, litronas o cintas vírgenes que alardear como punkis genuinos. Nos definíamos como punkis porque pintábamos la A de anarquía en las paredes, destrozábamos mobiliario urbano, nos entusiasmaban los Eskorbuto y odiábamos a la Guardia Civil. Solo el Potas daba el pego. Nuestros enemigos en Villa de la Fuente no eran ni los picoletos ni los fachas, para los que solo éramos unos greñúos a los que señalar con el dedo y mofarse, sino las abuelillas. Cada vez que te cruzabas con alguna te daba un repaso, se santiguaba o criticaba tus pintas. Si sucedía algo en el pueblo, éramos sus sospechosos habituales. Luego, eso sí, si veías a una abuelilla cargada con las bolsas de la compra se dejaba ayudar. Era el único momento de tregua que nos daban.

Nadie tenía claro por qué lo apodaban el Potas, aunque no era un secreto que agarraba unos pedos monumentales a diario. No recuerdo si fueron dos o tres accidentes los que tuvo con su Ford Escort L, conduciendo colocao, durante el tiempo que viví en Villa de la Fuente. Pero eso no le hacía diferente a la mayoría de los hombres adultos del pueblo. El exceso de porros, alcohol, cocaína, pastillas con receta o cualquier sustancia a la que le pusiera la mano encima le hacían ser más fantasioso de lo que ya de por sí era, así que mi teoría es que David, que ese era el nombre que aparecía en el DNI con el que preparaba las rayas, se puso a sí mismo el Potas para que los demás dejásemos de llamarlo por su otro mote, el que heredó de su familia, que sonaba menos punki: el Orejachoped.

Entonces, mientras seguíamos compartiendo litrona, porros y auriculares, se entusiasmó con algo que le acababa de pasar por la olla, abrió su riñonera mágica, sacó un trasto, volvió a cerrarla y me lo enseñó, poniendo cara de fumeta misterioso. Como si fuese Doraemon, el puto gato cósmico. Y yo el parguela de Nobita.

—¿Dónde vas con el pastillero de tu abuela, David?

—No me seas cateto, Álex. Foh. Cuchi, es un grinder.

—¿Un kinder?

—Un GRIN-DER, pavo. Foh, dos mil pesetas me ha costado en El Candil. Cuchi: macizo, metálico, de los que no se oxidan. ¡Le endiño con esto a alguien un meco en la boca y se la reviento! Foh. Está guapo, ¿eh? No hay otro como este en el pueblo, Álex. Todos van a querer pillarse uno cuando lo vean. Chas, ya sabes que son unos culo veo, culo quiero.

Nunca había visto un grinder de cerca. Aunque cuando el Potas lo abrió y vi la parte donde se picaba la marihuana, me sonó de haber guipao algo semejante en las últimas páginas de algún catálogo de la Tipo.

—¿Y para qué quieres tú eso, David?

—Es muy práctico, chaval. Foh, esto es un invento más guapo que una ruea. Y además te quitas de guardar la yerba en un chivato del tabaco, que eso da canteo. O ir cargando con las tijeras de punta de tu mama, como haces tú, pa desmenuzarla. Cuchi, metes el cogollo en la parte de arriba. Por aquí. ¿Lo ves? Lo cierras y lo giras unas cuantas veces. Y foh, ¡magia! Se queda picadita la yerba. Voy a liarme un porro pa que notes la diferencia. Y flipa, tío. ¿Ves? Aquí abajo del todo. Desenroscas con cuidado. Y cuchi, se queda todo el polen. Mira cómo huele. Foh, a alegría pura. Mejor que un coño, Álex.

A mí me sacabas de fumar porros y meterme toda la coca que pudiese pagar, que no era mucha, o comebolsear, que sí era mucha, y no sabía demasiado sobre drogas, más allá de que ya con dieciséis años me gustaban más que nada en esta puñetera vida. Así que le pregunté, con inocencia:

—¿Y qué vas a hacer con ese polen? ¿Una infusión?

—Ja, ja, ja. ¡Foh, qué escarchao estás! ¡Tíos, venid! ¡Cuchi lo que dice el Esmayao! Mae mía, estás más crúo que el verde con el que visten las carrozas del San Isidro.

Como las risas del Potas denotaban escarnio, se acercaron mi primo Antoñico el Priscos, siempre deseoso de presenciar humillaciones ajenas, Miguel el Vuelcavasos y Rober el Malhecho. Miguel y Rober eran mis mejores amigos. Mis compañeros en Trankimazín, nuestra banda, en la que el Potas hacía de vocalista y me prestaba el bajo. Ensayábamos en una cochera en la casa del Malhecho, parando cada cinco minutos para bebernos una litrona, fumarnos algo o calentarnos el culo en la chimenea cuando hacía frío. También participaban en el fanzine que andaba haciendo con Polly y que estábamos a punto de sacar, Pueblo Podrido #1. Hacer fanzines o tocar en una banda punk era mejor que estar por ahí rompiendo mobiliario urbano o apedreando perros. Rober era grandullón, el mayor fan de los AC/DC. Tocaba la batería, que se la robamos a Nico, su hermano mayor, de la chiquera donde tenía los animales, porque cuando se cansó de la música usaba los bombos como nido para sus conejos. Rober el Malhecho falleció unos años después, al caer desde un tejado mientras trabajaba en la construcción. Murió con veintiún años. Se echó novia formal, dio la entrada para un solar y planeaba construirse su propia casa: esos eran sus únicos propósitos y ambiciones. Era un buen tío, aunque su madre solía pararnos por la calle a Miguel y a mí para decirnos que éramos pobres, con malicia y regodeándose, como si no nos hubiésemos dado cuenta por nosotros mismos.

Miguel el Vuelcavasos era delgado y de piel morena. Tocaba la guitarra en Trankimazín. Se la regaló con un amplificador alguno de sus primos. Era un tipo común y corriente, pero si se colocaba perdía el control y se ponía agresivo. A unos les da por bailar. A otros por cantar. A otros por sacarse la polla y mear en mitad de la pista en la discoteca de La Chari. Miguel, no. Su pasión cuando iba ciego era destrozar mobiliario urbano, reventar tiestos de macetas, cabinas telefónicas, ventanas, espejos retrovisores, volar buzones con petardos de mecha gorda... Era un peligro de sábado por la noche. Él no lo sabe, pero le apodábamos el Jarrai y nos descuajeringábamos a sus espaldas. Escribía las letras de Trankimazín. Una vez de tripi nos contó que había formado un ismo literario él solo. Lo llamaba Poética de la autodestrucción o algo así. Consistía en que nadie lo leyese y que cuando se matase, porque estaba obsesionado con la muerte, quemaría todos sus poemas. Nos lo tomábamos a pitorreo, claro.

Y de la escoria de mi primo Priscos, qué voy a contar. Me da pereza que una persona así exista. Pero luego también tiene su corazón.

En fin, que los cuatro se despollaron de mí por no ser un experto en drogas como estos aprendices de narcos, que se creían que pertenecían a un cártel colombiano porque sabían cómo funcionaba un grinder de dos mil pesetas de El Candil. Siempre hay alguien que tiene que hacerse el más listo, mear desde arriba y dárselas de entendido en todo. Y en Villa de la Fuente el experto en saber-más-sobre-asuntos-en-los-que-nadie-lehabía-pedido-su-puta-opinión, solía ser mi querido primo del alma.

—Mira pri, te voy a enseñar a hacer chocolate. Cosas de mayores. Potas, ¿me dejas coger polen?

—Claro, Priscos. Pero te lo doy yo, que tú tienes la mano muy ligera. Foh, me fío menos de ti que de un picoleto.

—Macho, qué mala fama me dais, mierdecillas. No sabéis aguantar las bromas, joer. Putos greñúos de los cojones, con el resentimiento metío en las entrañas... ¡Miguel, dame un pedacillo de plástico de esos para envolver los bocadillos! Tan grande no, palurdo. A ver si te crees que vamos a hacer una tableta de turrón.

Mi primo Priscos se puso el trozo de plástico en la palma de la mano izquierda y se la acercó al Potas. El Potas le volcó una buena cantidad de polen de la parte baja de su flamante grinder.

—Con esto ya hay para un canuto, Priscos.

Con la mano derecha mi primo Priscos amontonó el polen en el centro del pedazo de plástico que sostenía en la palma de su mano izquierda. Lo envolvió y luego giró varias veces el cierre, para dejarlo apelmazado. Entonces comenzó a apretarlo con fuerza entre los dedos índice y pulgar, mientras con la otra mano le daba un trago a una litrona. Una y otra vez. Entretanto, todos observábamos ese ritual, como si mi primo Priscos fuese un miembro de una secta satánica que estaba a punto de sacrificar a una gallina. Me observaba haciéndose persona y me ponía la bolita cerca de la cara para que viera el proceso. El polen fino y de color verde se iba transformando en una sustancia marrón y pegajosa que se parecía al chocolate que fumábamos. Tras un buen rato pellizcando, mi Priscos quedó contento con el resultado. Desenrolló el plástico y sacó una bolita de chocolate, que alisó entre sus dedos con facilidad. La textura entraba por los ojos. Luego echó mano al cigarro y al papel, deshizo el chocolate entre el tabaco que había volcado en la palma de su mano sin usar siquiera un mechero de lo blandito que estaba y lo lio con una habilidad asombrosa. Mi primo Priscos no sabe ni apartarse, pero liando porros podría dar charlas TED. El Vuelcavasos, el Malhecho y yo lo mirábamos con ansias, deseando probar ese polen. Mi primo le sacó la boquilla al cigarro de un mordisco, la partió por la mitad y la volvió a meter, mientras escupía el resto al suelo. Sacó el mechero y le dio unas pasadas al papel. Se puso el porro en los labios y lo encendió. Luego se hizo er longui, se dio la vuelta y se puso a hablar con Lupe la del Larios, que ponía platos con panecillos rellenos de tomate y atún sobre una de las mesas plegables, y nos soltó en toda la cara y sin rubor alguno:

—Ahora vengo, greñúos.

Y se largó con el porro que no era suyo en la boca. Porque así es mi primo Antoñico el Priscos: un aprovechao y un caradura. Te la va a jugar si no estás alerta, y en la situación que sea te va a querer hacer la pirueta de la cabra. El Potas se enfadó y maldijo en voz alta mientras prometía no volver a invitarlo a drogas. Pero no sería la última ocasión en que mi primo Priscos se aprovechase de nosotros. Cuando se quedó medio calvo con veintipocos años algunos pensaron que no fueron causas naturales, sino una necesaria intervención del karma.

El Potas se pillaba unos rebotes extraordinarios con estos feos que le hacían, pero se le olvidaban enseguida. No aprendía y seguía confiando con los ojos cerrados en cualquier drogata de Villa de la Fuente. Y se la volvían a jugar. Una y otra vez. Miguel y Rober se sentaron junto a nosotros a comerse un bocadillo y seguir bebiendo litros mientras se reían, aunque también habían formado parte del grupo de tontos del culo tangados. Saqué un taleguillo de chocolate que guardaba en el bolsillo, mordí un pedacito y se lo ofrecí al Potas para que se lo liase. Hacer porros delante de los demás, aunque fuesen mis amigos, me daba vergüenza y no lo hice hasta tiempo después. A escondidas me los liaba, pero si me observaban me temblaban las manos y no daba pie con bola.

—Gracias. Foh, tú sí que eres es un buen tío, Álex. No como todos estos asquerosos. Chas, qué asco de primo tienes. Que me saquen los ojos si lo puedo ver. ¡Puto Priscos! Cuchi, por mis muertos te juro que tú no has heredado la basura de genes de ese rebañaorzas. Foh, hay que tener valores, Álex. Aunque seamos unos tiraos.

—Lo que tú digas, David. Pero esconde el grinder en la riñonera, que te lo van a quitar.

El Potas sonrió y se lio el porro.

No puedo olvidar esa fecha: 15 de mayo de 1998. Romería de San Isidro. Me faltaban menos de dos meses para cumplir diecisiete años. El pueblo estaba de celebración. Los jóvenes hacían carrozas con ramas, mantones, flores y verde en los remolques de los tractores, muchos se vestían de rocieros, muchas se ponían sus trajes de gitana, otros iban con caballos, se trasladaba el santo a la ermita del Nacimiento entre ¡vivas! y cohetes y todos lo celebrábamos bebiendo, comiendo y poniéndonos hasta el culo, fuésemos creyentes o no, en el sitio más bonito de Villa de la Fuente, al lado de manantiales donde veías levantarse la arena por donde nacía el agua, bajo la sombra de mimbres, catalpas, álamos blancos, olmos y chopos enfermos de grafiosis. Las tuberías que afeaban el Nacimiento las destrozaron nuestros mayores para que los cabrones de la Confederación Hidrográfica no robasen el agua que nacía en los manantiales y lo dejasen seco.

Cargábamos sillas y mesas de nuestras casas. Poníamos dinero entre todos y comprábamos cajas de litronas, tinto de verano, refrescos, botellas de güisqui, ron, ginebra y vodka. En las tiendas, en los bares, en los pubs, en las discotecas o echando jornales en el campo nadie te preguntaba la edad. Ni para beber ni para trabajar. Nuestras madres nos ayudaban a preparar comida. La abuela de Cris y Miguel nos hacía una olla de sangría, que nos emborrachaba en nah de tanto azúcar y fruta madura que le echaba. También teníamos acceso a todo el chocolate y la coca que pudiésemos pagar gracias a que había algunos que ya se dedicaban al menudeo, sobre todo en los días grandes, como el Golosinas o el Culebras. Poder comprar drogas en el mismo pueblo era más cómodo que ir a pillar al Polígono de Almanjáyar, algo que se complicaba todavía más cuando eras menor de edad. Por suerte el Potas estaba disponible para pasearnos a Rober, a Miguel y a mí por el Polígono, aunque temíamos que nos estampara contra la mediana de la autovía, o peor aún: que se enterase Cris.

También era arriesgado entrar en según qué sitios del Polígono con nuestras pintas de punkis pajilleros menores de edad. Una vez nos atracó con un destornillador un mocoso con gafas que no debía tener más de once años. Otra vez fui a pillar un gramo con el Potas a mediodía. El Tranchetes, que era el camello al que le comprábamos, tenía reunida a toda su familia comiendo garbanzos. Nos preguntó si queríamos caballo o coca. El Potas se lo pensó, pero pidió farlopa. Entonces una de las chiquillas que estaba sentada alrededor de la mesa se levantó de la silla. Me agarró de la camiseta roñosa y comenzó a darme tirones, mientras gritaba:

—¡Papa, papa! ¡El melenúo es mú guapo! ¡Lo quiero pa mí!

Salí aterrorizado de aquel piso, mientras el Potas se descojonaba y me decía que lo pensase, que cortejar a la pequeña Tranchetillas no era mala idea. Y que con mi suegro Tranchetes trabajo no me iba a faltar.

Nos lo montábamos bien en San Isidro. Nos juntábamos al fondo del Nacimiento, aprovechando los poyetes de la Presa Grande y el cauce del manantial, que usábamos como frigorífico natural. Nos solíamos agregar, porque les daba lástima que no tuviésemos a nadie con quien hacerlo, a Cris, Belén, Elenita, Lupe, Lourdes, Polly... Las chicas tenían más luces que nosotros y consideraban que había que disponer de suficiente comida cuando nos reuníamos para la romería. Si por nosotros hubiera sido, nos habríamos fundido toda la pasta en alcohol. Así de espabilaos éramos. Lo pasábamos genial con ellas, seguros y protegidos en su compañía. Si se acoplaba alguno de sus novios o ligues, les reñían cuando se mofaban de nosotros y les paraban los pies, porque todas sabían que éramos más raros que un carnaval y nos costaba relacionarnos con los demás. Nos hacían sentir bien, aunque nos apartábamos de ellas para fumarnos los porros por yo qué sé. Hace veinte años en Villa de la Fuente los tíos podíamos hacer lo que nos saliera de la punta de la polla por ser tíos, pero si a una chica la veían fumarse un porro o esnifar una raya la ponían de puta para arriba y tenía a todo el pueblo chismorreando sobre ella y señalándola. A ellas les gustaban los porros y la coca tanto como a nosotros, pero debían esconderse.

El Nacimiento fue llenándose de gente y comenzamos la fiesta, bajo un nido de gallinetas. La sangría, los bocadillos, las bolsas de patatas fritas... volaban, entre risas y conversaciones a grito pelao. Algunos conocidos se unían un rato a nosotros. Ayudaba que se nos arrimasen que el Potas se trajo un radiocasete con pilas. Iba a poner mi cinta de Distorsión, pero Cris le dijo que ni de coña. El Potas protestó en voz baja mientras se cagaba en su estampa. Pero no le quedó otra que fastidiarse y tragar con las sevillanas mientras fumaba porros y bebía cerveza con mi walkman puesto resistiéndose, como buen punki, a la opinión de la mayoría. Elenita nos preguntó si no nos importaba que se quedasen con nosotros su hermano Lolo y sus amigos. Así estaría pendiente de que Lolo no la liara. A todos nos pareció genial, qué íbamos a decir después de lo bien que nos trataban, y a media tarde se nos unieron Lolo, Jony el Farriao, el Liendres y Dani el del Sobrio, que tonteaba con Belén. Buena pandilla de alicates los cuatro. Lolo es el tío más macarra y pordiosero que me he echado a la cara, y eso que he pasado por la cárcel. Le gustaba ir con la cabeza rapada, no solía hablar y la vida le fue dibujando muchas cicatrices en el rostro. Tenía acojonao a medio pueblo sin tener edad para votar y no había nadie con el valor suficiente para manejarlo. Hasta ese día todavía no éramos amigos, pero aquella madrugada nos hicimos inseparables. Aunque me daba pánico, nunca me había hecho nada malo, ni me había humillado, ni se había burlado de mí, como hacían todos los chicos de mi edad en el pueblo o en el instituto. Le respetaba por eso y fantaseaba con que me gustaría ser tan valiente como él. Lolo era noble, pero sus amigos... unos falsos y aprovechaos. Y no es ningún secreto que algunos, como el Farriao, se aprovechaban de Lolo todo lo que podían y más. Jony solía dárselas de lo que no era. El más listo o el más fuerte o el más guapo. Fuente: él mismo hablando de sí mismo, con su pelo claro, sus rizos y sus camisas de cuadros. Era grande e imponía, pero jamás lo vi enzarzarse en una pelea si no estaba Lolo por el medio partiéndose la cara por él. Ahora dicen que es el ricachón del pueblo, que todo le ha venido roao.

Polly, Belén, Lupe la del Larios, Lourdes la del Bienve, Miguel el Vuelcavasos y su hermana melliza Cris, Rober el Malhecho, Lolo, Jony el Farriao, Dani, el Liendres, Edén, Isilla, Jose el Maricón, Rubén el Cartones, Santi, yo... somos de la misma Quinta, la del 98. La Quinta de La Pelleja. Aunque en Las Quintas nos acompañaban las chicas cuando nos medíamos en el ayuntamiento y luego para canturrear por las calles o bailotear en la discoteca, era un evento centrado en los chicos, que al cumplir la mayoría de edad nos iríamos a hacer el servicio militar obligatorio. De mi Quinta solo dos o tres hicieron la mili, y porque quisieron, porque podías pedir prórrogas y ese mismo año, o el siguiente, no me acuerdo bien, dejó de ser obligatorio. Cuando don Alfonso, el médico que nos tomaba el peso y la altura en una báscula en el salón de plenos del ayuntamiento, me preguntó si quería echar una prórroga por estudios, le dije que no, porque quería declararme insumiso. Pero don Alfonso me echó una prórroga de dos años y me dijo que luego hiciera lo que me saliera de los cojones. No la renové y unos meses antes de joderme la vida me llegó una carta del Ministerio de Defensa, en la que me comunicaban que estaba en la reserva del ejército. La reciclé como boquillas para porros.

La Quinta del 98 éramos zagalillos del pueblo, nacidos en 1981, con dieciséis o diecisiete, dependiendo del mes en que cumpliésemos años. Nos compraban o prestaban trajes, imprimíamos camisetas conmemorativas, sacábamos fajos de tíquets de cubatas, todos los que tus padres pudieran pagarte, contratábamos a dos músicos, uno con guitarra y otro con acordeón y cantábamos por las calles y nos pasábamos las horas en los bares, en casas de otros quintos o en la discoteca de la Chari. Con dieciséis o diecisiete años tenías carta blanca de la sociedad para demostrar tu hombría bebiendo como un descosido. Unos se iban de putas al Paradise, otros se hinchaban a cubatas y porros, otros le daban a la farlopa, a los éxtasis, a los tripis... y algunos le pegaban a todo a la vez. Cinco días con sus noches. Así te hacías un hombre.

Rober, Miguel y yo decidimos pillarle un gramo de farlopa al Golosinas en honor a San Isidro Labrador e hicimos un mocho. A regañadientes y casi obligado, le tocó a Miguel el Vuelcavasos ir a buscar la coca, porque era el más echao pa’lante de los tres. Qué gusto daba pillar farlopa a esa edad. Qué emociones tan tontas y qué bien te sentaban esas rayas. Cómo se te atravesaban en la garganta como si fuesen puñales. Cuando te envicias con la farlopa vas buscando esas sensaciones de las primeras veces, pero ya te puedes meter cuatro gramos durante un fin de semana empalmando las noches con los días, que no vas a percibir lo mismo.

Jony y sus socios también habían pillado farlopa por su cuenta y se enchufaban las rayas allí mismo, con disimulo. Uno volcaba coca sobre una billetera y, mientras los otros tres hacían un corrillo como si charlasen de algo importante, hacía unas lonchas en unos segundos con un DNI que ni soltaba para, justo al terminarlas, agarrar un billete, enrollarlo y esnifar una. Luego se pasaban la cartera y el turulo, con tal manejo que no te coscabas de lo que hacían. Luego se dispersaban y si seguías fisgoneando se te acercaba Dani, con su carita de no haber roto un plato, preguntando alguna imbecilidad como para cambiar de tema:

—¿Esa camiseta de qué es, Esmayao? ¿Metallica son un grupo de música? Está chula, pero yo no me la pondría.

Miguel, Rober y yo paseamos hasta la Presa Vieja con la excusa de que necesitábamos mear. Allí, después de apartar las zarzas y asegurarnos de que no había nadie, nos pusimos una loncha cada uno con la que aguantamos un buen rato. Joder, qué buenísima estaba entonces la coca y qué bien te sentaba. Cómo no me iba a enamorar de ella. Cómo no se iba a convertir en el amor de mi vida. Cuando volvimos al Nacimiento nos sentíamos mil veces más seguros de nosotros mismos, con nuestra armadura de mentira. Por unos instantes nos creíamos menos pringaos. Desconocíamos lo mentirosa que era la farlopa y cómo te podía joder la puta existencia entera.