Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Claudio Mettler

- Sprache: Deutsch

Der sympathische Loser Claudio Mettler hat mal wieder seinen Job verloren. Um an Geld zu kommen, lässt er sich von seiner Exfreundin Mona dazu überreden, in Australien nach einem Engadiner Auswanderer zu suchen und diesen davon zu überzeugen, seinen Anteil an einem Grundstück in St. Moritz zu verkaufen. Doch Mettler ist nicht der Einzige, der den Aussteiger auftreiben möchte. Zum Glück hat er einen energischen Schutzengel an seiner Seite …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

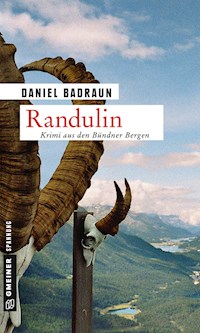

Daniel Badraun

Randulin

Kriminalroman

Zum Buch

Zugvogel Claudio Mettler hat wieder einmal seinen Job verloren. Um an Geld zu kommen, lässt sich der sympathische Loser von seiner Exfreundin Mona dazu überreden, in Australien nach Gian Grischott, einem Engadiner Auswanderer, zu suchen. Diesen soll er davon überzeugen, seinen kürzlich geerbten Anteil an einem erstklassigen Grundstück in St. Moritz zu verkaufen. Nachdem der alte Grischott gestorben ist, gibt es zahlreiche Interessenten, die das wertvolle Grundstück der Familie erwerben wollen. Doch Mettler ist nicht der Einzige, der in der Umgebung von Sydney nach dem Aussteiger sucht. Zwischen Rugbyspielern und Kängurus kommt der Engadiner Lebenskünstler ziemlich unter die Räder. Zum Glück hat er einen energischen Schutzengel an seiner Seite, eine schlagkräftige Dame in den besten Jahren, die sich nichts gefallen lässt …

Daniel Badraun, geboren 1960 im Engadiner Dorf Samedan, schreibt für Erwachsene und Kinder. Seit 1989 arbeitet er als Kleinklassenlehrer in Diessenhofen. Darüber hinaus war er einige Jahre Abgeordneter im Thurgauer Kantonsparlament. Seit 2006 schreibt der Autor für das Leseförderprojekt „Geschichtendock“. Daniel Badraun wohnt mit seiner Frau in der Nähe des Bodensees, hat vier erwachsene Kinder und eine wachsende Enkelschar. Neben dem Schreiben ist er auch oft draußen anzutreffen, auf dem Rad oder auf Wanderwegen. 2018 wurde sein Theaterstück „Schnee von gestern“ in Chur uraufgeführt.

www.badrauntexte.ch

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Krähenyeti (2017)

Muschelgaul (2015)

Gelegenheit macht Diebe, Krimispiel (2015)

Kati und Sven und die geheimnisvolle Mitra (2015)

Kati und Sven und das Spiel der Spiele (2014, E-Book Only)

Hundsvieh (2013)

Willkommen im Engadin (2013)

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2019

Lektorat: Sven Lang

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © landolt / photocase.de

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6066-1

Widmung

Für Cem, Daria, Armando und Milan.

Ihr steht in einer langen Reihe.

Schwalben fliegen oder Der Klang des Didgeridoos

ENGIADINA

Il prüm chi’d es gnü sarà stat ün chatschader

seis nom invlidà da lönch innan.

Ingün nu sà cura

ma sgüra ch’üna jada

steivan chasas da lain sün ün plan.

Ma il gaud ha tschessà

ed il plan es creschü

fin cha l’ultim d’eira qui ün cumün.

Chi chi deira la glieud e d’ingionder chi gnivan

da quai nu s’regorda plü’ngün.

Il prüm ün cumün

e davo d’eiran prunas,

quai chi crescha as vain svelt in peis.

I varan cumbatü

per robas nauschas e bunas

sainza spettar il paradis.

Chi chi d’eira da massa

partiva per l’eister

e blers nu saran plü tuornats.

E quels chi resteivan

as d’eivan fadia

da viver da lur ers e lur prats.

Quai es quai chi d’eira

e uossa dumonda’m

scha’l temp saja dindet gnü plü svelt.

Ils lös s’han svödats

e plü d’ün s’da da buonder

ch’el viva tuot auter sco tschel.

La pizza sta salda ed il vent chi chantina

tras crappa chi ha adüna taschü.

As da pac da far per la glieud chi cumbina

per robas chi’s müdan ün di.

As da pac da far per la glieud chi cumbina

per robas chi’s müdan ün di.

ENGIADINA (Übersetzung)

Der Erste im Tal war wohl ein Jäger,

sein Name ist schon lange vergessen.

Niemand weiß wann genau,

aber irgendwann dann

standen Holzhäuser auf einer Lichtung.

Der Wald wurde zurückgedrängt

und die Lichtung wuchs,

bis dann ein Dorf entstand.

Wer die Leute waren und woher sie kamen,

daran erinnert sich keiner mehr.

Zuerst nur ein Dorf,

dann waren es viele,

alles wächst, und man kam sich in die Quere.

Sie werden gekämpft haben

für gute und schlechte Dinge,

ohne das Paradies zu erwarten.

Wer überzählig war,

reiste ab in die Fremde

und viele sind nicht mehr zurückgekehrt.

Die, die geblieben sind,

gaben sich Mühe,

um von ihren Äckern und Wiesen leben zu können.

So ist es gewesen

und ich frage mich jetzt,

ob die Zeit seither schneller läuft.

Die Orte haben sich geleert

und mehr als einer fragt sich,

ob er ganz anders lebt als irgendjemand sonst.

Die Bergspitzen stehen still und der Wind murmelt

Zwischen den Steinen, die immer schwiegen.

Es gibt wenig zu tun für Leute, die sich Gedanken machen

über Dinge, die sich irgendwann ändern.

Es gibt wenig zu tun für Leute, die sich Gedanken machen

über Dinge, die sich irgendwann ändern.

Paulin Nuotclà

Juni 1999

1

»Brauchst du keine Sonnencreme, Claudio?« Mona küsst mich flüchtig auf die Wange.

»Ist das ein Vorwurf?«

»Eine Feststellung. Man sollte auf seine Haut achtgeben.«

»Ja«, sage ich gereizt, »ich mag dich auch.«

»Bist du eingeschnappt?« Sie schaut mich erstaunt an. »Das ist ja wie damals.«

»Damals« ist lange her. Damals waren Mona und Claudio ein Traumpaar, intensive Liebe mit Unterbrüchen. Unsere letzte gemeinsame Reise war das Trekking im Everestgebiet. Danach kühlte unsere Beziehung langsam ab. Die Gespräche wurden immer gereizter, irgendwann kam es zur Explosion und ich flog aus ihrem Leben. Endgültig.

Zwei Jahre war ich weg aus dem Engadin und arbeitete als Guide für Insel-Tours, eine kleine Zürcher Firma. Ich führte Wandergruppen zu Klöstern auf Kreta und zu Ruinen auf Korfu, wanderte an der Küste der Cinque Terre entlang und durch die Macchia von Korsika. Anfang Mai kosteten mich mehrere Pannen bei einer Tour auf Sardinien meinen Job. Ich kannte die Route nicht, verpasste mehrere Sehenswürdigkeiten, die im Katalog vollmundig angepriesen worden waren. Schließlich musste jemand den Kopf hinhalten, um die aufgebrachten Wanderer zu besänftigen. Seither habe ich nichts mehr zu tun, seit ein paar Tagen bin ich zurück im Engadin. Vielleicht ergibt sich hier eine neue Möglichkeit.

»Ich bin nicht eingeschnappt, es ist nur …«

Das Wiedersehen mit meiner Freundin aus früheren Zeiten habe ich mir anders vorgestellt, fröhlicher, ausgelassener und wilder. Schließlich hatten wir viel zusammen erlebt. Doch irgendwie gelang es uns nie, längere Zeit zusammenzubleiben. Wir waren einfach zu verschieden. Sie, die Shopping-Queen mit dem teuren Geschmack, ich, der unbelehrbare Tagedieb, der immer wieder scheitert. Mitten in St. Moritz stehen wir einander gegenüber und wissen nicht so recht, was wir miteinander anfangen sollen.

»Und sonst?« Sie dreht sich zum Platz. »Alles wie immer?«

Die Autos fahren im Kreis herum, biegen ab und machen neuen Fahrzeugen Platz. Auf der Sonnenterrasse des Hausers trinken die Besucher Kaffee und beobachten sich gegenseitig bei der täglichen Langeweile. Mona hat recht. Alles ist wie immer.

»Was läuft bei dir?«, frage ich. »Arbeitest du wieder auf einer Bank?«

»Sicher nicht. Ich mache jetzt etwas ganz anderes.«

»Gratuliere. Was ist es?«

»Bilder und Schmuck schätzen, katalogisieren und präsentieren. Auch beim Verkauf bin ich mit dabei.«

»Das tönt spannend.« Mit meiner rechten Schuhspitze schiebe ich einen Zigarettenstummel zur Seite. »Irgendwie.«

»Manchmal befassen wir uns auch mit größeren Objekten, gerade in letzter Zeit …« Vom Kirchturm her schlägt es zwölf.

Ich schaue auf die Uhr. »Gehen wir? Wir sollten Mama Müller nicht warten lassen.«

»Ich erzähle dir von meinem Leben. Und du kommst mir mit Mama Müller. Hörst du mir überhaupt zu?«

»Aber sicher.«

»Du hast dich kaum verändert, Claudio.«

»Hast du etwas anderes erwartet?«

Sie schüttelt den Kopf, prüft dann den Sitz ihrer Frisur in einem Schaufenster.

»Dir geht es richtig gut, Mona.«

»Machst du Komplimente?« Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht.

»Warum nicht? Kann ich auch Kunde von dir werden?«

»Kaum.« Sie schüttelt den Kopf, dann holt sie eine Visitenkarte aus der Jackentasche. »Aber wenn du mal zu Geld kommst, sind wir immer für dich da.«

»Das ist doch ein Angebot.« Ich stecke die Karte in meinen Geldbeutel. »Gehen wir?«

Sie hängt sich bei mir ein und wir spazieren durch die Fußgängerzone, vorbei an Schmuck, Sportgeräten und allerlei Schnickschnack. Die Leute um uns herum bummeln, es sind vor allem Feriengäste ohne Ziel und Zeit, die spät und reichlich gefrühstückt haben und nun ihr Geld ausgeben wollen.

Das Haus der Müllers steht an der Straße hinauf nach Salastrains. Ein großes, in die Jahre gekommenes Gebäude mit reichlich Umschwung. Seit unserer gemeinsamen Schulzeit wohnen die Müllers in diesem Haus, das bereits der Großvater gebaut hatte. Wenn man Reto auf seine Beziehung zur Mutter anspricht, weicht er aus. »Ich kann sie jetzt nicht im Stich lassen«, sagt er seit Jahren, »irgendwann später wird sie schon alleine klarkommen, im Moment aber braucht sie mich noch.« Dass dies nicht ganz gesund ist, sieht man Reto an, mit jedem Jahr ähnelt er seiner Mutter mehr.

Zwei Dinge sind bei der Mama legendär, ihr Busen, an den sie ihre Besucher drückt, und der beste Milchreis im ganzen Alpenraum. Das eine gibt’s nicht ohne das andere.

Um zehn nach zwölf klingeln wir. Reto öffnet. Er ist noch etwas runder geworden in der letzten Zeit, die Weste mit der Uhrenkette spannt über dem Bauch. Außerdem sehe ich mehrere weiße Strähnen in seiner wie üblich mit viel Gel gebändigten Haarpracht.

»Mona, Claudio!« Er streckt die Arme aus und schenkt uns den Anblick von seinem mit reichlich Gold gefüllten Gebiss. Dann führt er uns durch einen dunklen Korridor, der mit verstaubten Jagdtrophäen des Großvaters geschmückt ist. Ein Steinbock und ein Hirsch starren aus milchigen Glasaugen auf uns herunter. Mona hängt ihre Lederjacke auf, schultert die Handtasche und geht mutig voraus.

Mama Müller steht in der großen Wohnküche und rührt in einem dampfenden Topf. Es riecht verführerisch. Der Tisch ist gedeckt, es fehlt nur noch die übliche Umarmung. Ich warte auf das Unvermeidliche, doch nichts geschieht. Stattdessen hebt die Herrin des Hauses die Hand.

»Kommt mir nicht zu nah, Kinder«, ruft sie und droht mit der Holzkelle, »ich bin erkältet.«

»Tut mir leid.« Erleichtert reiche ich ihr eine Schachtel mit Kirschpralinen, die sie so gerne mag.

»Aber Claudio«, sagt sie und streicht sich über die Hüften, »du weißt doch, dass ich auf meine Linie achten sollte.«

»Ach was, Sie sehen blendend aus.«

»Papperlapapp.« Die Mama scheucht uns an den Tisch.

»Achtung, gleich geht es los.« Reto bindet sich eine Serviette um. Milchreis ist seine Lieblingsspeise, leider kommt das Gericht nur auf den Tisch, wenn Besuch da ist.

»Übrigens habe ich da ein interessantes Angebot für dich, Claudio.«

»So schlecht geht es mir noch nicht, dass ich mich auf eines deiner windigen Geschäfte einlasse«, stelle ich klar.

»Mettler, Mettler, immer noch wählerisch?«

»Meine Erfahrungen mit dir waren nicht die besten.«

»Du hast immer gutes Geld verdient, oder etwa nicht?«

»Darf ich dich an den Job im Kunsthaus Chur erinnern, an die Jagd nach Außerirdischen im Bergell und im Val Fex oder an mein Tourismuskonzept, das du mir zuerst abkaufen wolltest und das mich fast das Leben gekostet hätte? Und wie war das beim Nepal-Trekking mit dem verrückten Psychiater? Alles leichte, gut bezahlte Jobs?«

»An Nepal habe ich gute Erinnerungen«, sagt Müller lachend, »vor allem ans Essen.«

»Sei doch nicht so nachtragend.« Mona legt mir die Hand auf den Arm. »Und lass Reto erzählen.«

»Also, es geht um Folgendes.«

»Erst einmal wird gegessen.« Mit viel Getöse stellt Mama Müller die Töpfe auf den Tisch, das alles gehört zu der über die Jahrzehnte perfektionierten Reisshow. »Über Geschäfte könnt ihr später sprechen.«

»Riecht lecker«, sagt Mona und hebt ihren Teller hoch.

»Aber Kindchen, es ist doch nur eine Kleinigkeit«, antwortet die Köchin bescheiden.

»Ihr Milchreis ist nie eine Kleinigkeit.« Ich lasse mir den Teller bis zum Rand füllen und nehme dann die Schale mit Apfelkompott in Empfang.

»Es wird immer schwieriger, in dieser Küche zu kochen, hier ist alles veraltet, ein Wunder, dass der Reis nicht angebrannt ist.«

»Ach Mama, bis jetzt ist es auch immer gegangen.«

»Bis jetzt schon«, murrt sie, »ob der Herd noch lange hält, kann ich nicht sagen. Aber esst jetzt mal, Komplimente könnt ihr später machen.«

Das lassen wir uns nicht zweimal sagen und hauen kräftig rein. Eine Weile hört man nur noch das Klappern des Bestecks. Als mein Teller leer ist, lehne ich mich zufrieden zurück. Auch Mona und Reto haben tüchtig reingeschaufelt.

»Alles in Ordnung?«, fragt die Mama und schaut uns prüfend an. »Habt ihr schon genug?«

»Ich bin nicht ganz sicher wegen des Aromas«, sagt Reto.

»Ich weiß auch nicht, ob genügend Zimt im Reis war.« Ich lächle unschuldig.

»Man müsste nochmals testen.« Mona hebt den leeren Teller hoch, und die Mama lädt uns zufrieden eine weitere Portion auf.

Es ist wie jedes Mal, man isst viel zu viel. Natürlich habe ich es gewusst, aber es geht nicht anders, eine Portion von diesem Glücklichmacher reicht niemals, es braucht mehr, und das gibt mir wie üblich den Rest.

Nach dem Essen legt sich die Mama auf die Couch im Wohnzimmer, wir drei erledigen den Abwasch, dann gibt’s Espresso und für mich eine Tasse Tee.

»Trinkst du immer noch dieses Kraut?« Reto legt einen Beutel in eine Kaffeetasse.

Obwohl ich seit Jahr und Tag bei den Müllers ein und aus gehe, hat nie jemand daran gedacht, ordentlichen Tee zu besorgen. Heute mag ich nicht streiten, ich bin viel zu satt dazu.

»Um was geht es?«, frage ich, als wir wieder am Tisch sitzen.

»Hier neben unserem Haus«, Reto zeigt zum Fenster, »gibt es eine wunderbare Bauparzelle, ideale Größe, unverbaubarer Blick auf den See und die Berge.«

»Die nicht euch gehört«, ergänze ich.

»Leider.« Er seufzt hörbar. »Bisher hat es mich auch nicht gestört, denn niemand dachte in den letzten Jahren daran, zu verkaufen oder zu bauen. Bis jetzt jedenfalls.«

Die Federn der Couch knarren. »Bis jetzt«, kommt das Echo aus dem Wohnzimmer.

»Vor einem Monat ist der Besitzer, ein gewisser Peider Grischott, gestorben, sein Sohn Curdin will verkaufen.« Mona zieht ein Mäppchen aus ihrer Handtasche und entnimmt ihm einige Farbkopien.

»Munt dal Chersegner«, lese ich. »Der Gotteshügel.« Darunter gibt es eine vollmundige Beschreibung der Lage und Aussicht. Auf der nächsten Seite lobt der Verfasser das Potenzial der Parzelle, Pläne zeigen, wie eine Überbauung aussehen könnte, dazu gibt es eine Renditeberechnung.

»Du bist gut informiert, Mona.«

»Das ist meine neue Arbeit«, sagt sie stolz.

»Vorhin sagtest du, dass du mit Bildern und Schmuck arbeitest. Dabei gehörst du auch zu diesen Spekulanten, die unser Tal zerstückeln und verkaufen? Arbeitest du nebenbei auch als Immobilienmaklerin?«

»Sicher nicht, ich bin für ein Auktionshaus tätig. Kleiber und Partner. Wir versteigern ganze Nachlässe, diesmal neben Kunst und Antiquitäten auch dieses herrliche Stück Land.« Sie legt ein weiteres Blatt auf den Tisch. Darauf wird für eine Auktion geworben, die am Dienstag, achten Juni, also morgen, um vierzehn Uhr im Hotel Le Prese im Valle Poschiavo stattfinden wird. Ölbilder, Antiquitäten und Immobilien aus dem Nachlass der Familie Grischott sollen unter den Hammer kommen.

»Darfst du das? Mit Außenstehenden übers Geschäft reden?«

Mona packt ihre Kopien zusammen. »Ich habe nicht mit euch gesprochen, mir sind nur eben meine Arbeitsunterlagen auf den Tisch gefallen.«

»Kaufst du?«, frage ich Reto.

»Das geht leider nicht.«

»Sag schon.«

Müller schaut zum Fenster hinaus und schüttelt dann den Kopf. »Eine alte Geschichte.«

Die Mama ist aufgestanden und kommt aus dem Wohnzimmer zu uns an den Tisch. »Macht ihr mir einen Kaffee?«

»Peider Grischott und mein Vater gingen oft zusammen auf die Jagd.« Reto stellt eine Tasse unter die Espressomaschine. »Mein Vater war kein besonders guter Schütze, er überließ das Wild den Kollegen und widmete sich einer anderen Jagd, bei der er viele Erfolge feierte.«

»Das war noch vor meiner Zeit«, sagt die Mama, »mir war er immer treu.«

Reto verdreht die Augen und stellt ihr die Tasse hin. »Vor vielen Jahren kam Grischott von der Jagd zurück und traf seine junge Frau Ilse im Bett an. Mit Schürzenjäger Müller.«

»Ich bitte dich, Reto, sprich nicht so von deinem Vater.« Sie führt die Tasse zum Mund und trinkt einen Schluck. »Der alte Grischott war ein eifersüchtiger Zeitgenosse, nach der Affäre zog er mit seiner Ilse nach Zürich und wir hörten nichts mehr, weder von ihm noch von seiner Familie.«

»Bis vor Kurzem«, sagt Mona. »Da wurde unserem Auktionshaus der gesamte Nachlass der Familie Grischott angeboten. Alte Jagdwaffen, antike Möbel und bombastische Ölbilder mit brunftigen Hirschen und nackten Jagdgöttinnen.«

»Ich kenne einige Leute hier, die sich so etwas an die Wand hängen würden«, sagt Reto.

»Es geht nicht um die Bilder«, stellt die Mama klar.

»Das Sahnehäubchen des Nachlasses«, Mona räuspert sich, »ist natürlich die Parzelle dort drüben. Ich habe von einem Investor gehört, der das Land unbedingt haben will, ein Treuhänder aus der Westschweiz, der nun in Davos sein Büro hat.«

»Woher weißt du das alles?« So viel Insiderwissen hätte ich Mona gar nicht zugetraut.

»Informationen sind in unserem Geschäft viel wert, du musst auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.« Sie legt ein Mäppchen mit der Aufschrift »Interessenten« auf den Tisch.

»Wenn da jemand baut«, sagt die Mama und beginnt, in den Papieren von Mona zu blättern, »habe ich Kummer bis an mein Lebensende.«

»Ihr wisst alle, was dies bedeutet«, sagt Müller düster.

»Kein Milchreis mehr?«, frage ich besorgt.

Die Mama seufzt hörbar und schüttelt den Kopf. »Nie mehr.«

»Du hast sicher einige Leute an der Hand, mit denen du das Geschäft abwickeln könntest, oder?«

»Die Sache hat einen Haken«, sagt die Mama.

»Einen großen«, ergänzt Mona. »Es gibt ein detailliertes Testament.«

»Probleme gibt es doch immer.« Ich trinke den letzten Rest Tee aus. Er ist kalt und schmeckt bitter.

»Aber kein solches«, sagt die Mama.

»Der alte Grischott war ein nachtragender Sack. Er hat Bedingungen gestellt.«

»Welche?«

»Das Land darf nicht an uns Müllers verkauft werden. Und das nur wegen diesem klitzekleinen Seitensprung. Das ist doch lächerlich.«

»Manche Leute sehen das eben anders.« Ich muss mir ein Lächeln verkneifen.

Reto packt meinen Arm. »Du musst uns helfen. Sonst kocht Mama nie mehr Milchreis.«

Das wäre wirklich schrecklich. »Was soll ich tun?«, will ich wissen.

»Es ist ganz einfach.« Mona legt einige Papiere vor mich hin.

2

»So war es nicht abgemacht, Claudio«, würde Reto kopfschüttelnd sagen, wenn er mich jetzt sehen könnte, in Fahrradmontur im Zug hinauf zum Berninapass.

»Immer noch der gleiche Spinner«, würde Mona ergänzen, »man kann sich einfach nicht auf dich verlassen.«

Was soll’s. Ich erledige die Jobs auf meine Art und Weise. Und etwas Spaß darf durchaus sein bei der Sache, schließlich ist es ein schlecht bezahlter Freundschaftsdienst. Mein Timing ist perfekt. Um sechzehn Uhr werde ich anständig gekleidet im Festsaal des Hotels Le Prese sitzen und der Versteigerung beiwohnen. Wie mit meinen Freunden abgesprochen. Die Zeit davor gehört mir.

Langsam und mit quietschenden Rädern kämpft sich die Zugkomposition der Rhätischen Bahn durch die Kehren oberhalb der Station Morteratsch. Um mich herum kleben aufgeregte Wanderer an den Fenstern. Da der Gletscher, dort oben der Piz Palü mit seinen drei Gipfeln. Die muntere Meute bindet die Schuhe, kontrolliert den Sitz des Rucksackes, schaut auf die Uhr, bereit, sich mit schwingenden Stöcken auf die Wege zu stürzen, um später hungrig und müde der nächsten Bergbeiz entgegenzustolpern. Heute am Dienstag, am vierten Tag ihrer Ferien, soll es hoch hinausgehen.

Als ich hier noch Wanderwochen leiten durfte, gewöhnten die Gruppe und ich uns zuerst zwei Tage an die alpine Umgebung, dies mit ausgedehnten Spaziergängen entlang der Oberengadiner Seen. Am dritten Tag nahmen wir uns dann ein Seitental vor, das Val Fex oder das Val Roseg. Und am vierten Tag waren meine Schützlinge bereit für eine Passwanderung.

Eigentlich sind es nette Leute, die Bewegung in der Bergwelt lieben, genau wie ich. Doch seit der Tourenwoche im Mai auf Sardinien habe ich etwas gegen die Rotsocken, die Höhepunkte in der Natur sammeln, als wären es Briefmarken.

»Wo ist diese Schlucht, Mettler?« Am meisten nervte mich ein pensionierter Lehrer, der sich als Sprecher der Wandergruppe profilieren wollte.

»Dort hinten«, flunkerte ich nach einem schnellen Blick auf die Karte, die kaum zu gebrauchen war. Meine Arbeitgeber von Insel-Tourshatten mich auf der ganzen Linie im Stich gelassen. Die Informationen waren veraltet, die eingezeichneten Wege nur schmale Trampelpfade, die oft irgendwo in einer Brombeerhecke endeten. Dauernd musste ich improvisieren, wir verpassten Tropfsteingrotten, malerische Hirtenunterkünfte und die hochgelobte Dorfkneipe, in der laut Programm die landestypischen Spezialitäten gereicht würden, Pecorino Sardo, Schafskäse, Salsiccia, die grobe Hirtenwurst, und das papierdünne Pane Carasau.

»Ich kann mir nicht vorstellen«, sagte der Lehrer, »dass sich in dieser Gegend ein Fluss in die Gesteinsformationen hineinfressen konnte.«

»Lass mal, Kurt«, versuchte ihn seine Frau Johanna zu beschwichtigen, »genieße doch lieber die wunderbare Aussicht.«

Da hatte sie recht, weit unter uns leuchtete das azurblaue Meer, schäumend leckten die Wellen an den Klippen, als wollten sie diese ins tiefe Wasser hinauslocken. Mit etwas Geduld würden wir sicher Delfine entdecken, vielleicht auch eine Walschule. Es war gar nicht einfach gewesen, diesen Aussichtspunkt zu finden, ich hoffte, damit die Gruppe etwas zu besänftigen. Vielleicht würde die Ruhe dieses Ortes meine Gäste auf andere Gedanken bringen, mehr zu sich selber führen, zur inneren Mitte.

Doch mit Yogisprüchen musste man dem Oberlehrer nicht kommen. Auf dem Programm von heute stand Schlucht, also wollte Kurt keine transzendentale Erfahrung machen, sondern ganz einfach die versprochene Schlucht sehen. Leider konnte ich bis zum Abend keinen entsprechenden Geländeeinschnitt präsentieren. Die weidende Ziegenherde samt Hirten und Hunden, der Korkeichenwald sowie einige vorsintflutliche Traktoren am Wegrand reichten nicht aus, um den gereizten Pädagogen zu besänftigen.

Nach dem Nachtessen im American Style gelang es Kurt, den das All-inclusive-Bier nicht milder stimmte, eine Revolution anzuzetteln, die den örtlichen Vertreter des Reiseveranstalters auf den Plan rief und mich meinen Job kostete, trotz Johannas Fürsprache. Noch am gleichen Abend packte ich meine Siebensachen, nahm früh am Morgen den ersten Bus nach Olbia, wo eine Fähre auf mich wartete, und überließ die Gruppe sich selbst. Das war mein letzter Einsatz als Wanderleiter.

»Lassen wir Gras über die Sache wachsen«, sagte Fulvio Singer, der Chef von Insel-Tours.

»Das heißt?«

»Eine Pause wäre nicht schlecht.«

»Ich brauche keine Pause, ich bin fit. Ich könnte schon morgen eine Tour in Malta übernehmen.«

»Eine schlechte Idee, Mettler.«

»Ich mache auch Wüstenwanderungen.«

»Nein.«

»Sogar in Israel. Über die Golanhöhen. Oder durch den Libanon.«

»Nein.«

»Vielleicht Georgien?«

Fulvio schüttelte den Kopf.

»Sei kein Spielverderber. Was meinst du zu einem Trekking rund um Zürich? Das hat bisher noch niemand angeboten.«

»Nein.«

»Schick mich irgendwohin. Ins Gebiet der Tuareg, auch nach Libyen, wenn es sein muss.«

»Nein, habe ich gesagt.«

»Spielverderber.«

»Wir hatten eine gute Zeit, Mettler, aber die ist vorbei. Du als Mensch bist mir ans Herz gewachsen. Mal ehrlich, wir zwei hatten doch eine gute Zeit, oder?«

»Erspar mir deine klebrigen Ergüsse.«

Mein Chef zuckte zusammen und begann, Papierstapel auf dem Pult hin- und herzuschieben. Dann holte er eine Tafel weiße Schokolade aus der untersten Pultschublade, brach sich eine Reihe ab und schob die Packung zu mir hinüber. »In der Branche kennt man sich. Momentan kann ich nicht mit deinem Namen werben, weil …«

»Weil niemand mit einem Versager reisen will?« Ich schob die Schokolade zurück.

»Du musst mich auch verstehen«, sagte Fulvio, »ich bin Geschäftsmann und muss schauen, dass der Laden läuft.«

Daher mein Zwiespalt, wenn ich Wanderschuhe, Feldstecher und Lunchpakete sehe. Vielleicht wird sich diese Allergie mit der Zeit wieder auswachsen. Bei der Station Diavolezza steigt eine Gruppe Alpinisten aus. Mühelos tragen sie die verbleichten Rucksäcke, die mit Seil, Helm, Steigeisen und Eispickel behängt sind, als wären es Trophäen. Mit entschlossenem Schritt eilen sie hinauf zur Station der Seilbahn.

Nun entert eine Reisegruppe aus Fernost den Wagen und verteilt sich auf die freien Plätze um mich herum. Es wird mir zu laut, mit einer gemurmelten Entschuldigung stehe ich auf und gehe zur Wagentür, wo mein Mountainbike an einem Abfallbehälter lehnt, beziehungsweise das Bike von Duri Schucan, des Freundes von Franca Plozza, mit der ich vor drei Jahren in Nepal war. Die Eltern von Duri waren so nett, mir ihre kleine Einliegerwohnung in ihrem Haus in Chamues-ch für eine Woche zu überlassen. Als Gegenleistung machte ich einen Tag Arbeitsdienst in ihrem Garten. Insgeheim hatte ich gehofft, wieder bei Mona unterzukommen, doch das war, wie die Realität zeigt, leider nur ein sehr flüchtiger Traum.

Ich streiche über den Metallrahmen. Gut sichtbar ist hier ein blauer Kleber mit Steinbockwappen angebracht. Das Wappen der Kantonspolizei Graubünden. Franca und Duri arbeiten beide bei der Polizei. Der Aufkleber sei der beste Diebstahlschutz, sagte er heute Morgen, als ich ihn um ein Schloss bat.

»Ich brauche nicht den ganzen Platz hier.« Ein Mann mit Dreitagebart und elegantem Jackett räumt Mappen, Papiere und Stifte zusammen und versorgt alles in einer Aktentasche. »Bitte schön.«

»Danke.« Endlich mal ein Zeitgenosse ohne Wandermontur. Ich setze mich zu ihm.

»Biker?«

Ich nicke.

»Wo kann man hier fahren?«

»Am Pass gibt es verschiedene Routen.« Ich zeige ihm den Eingang ins Val dal Fain, dann auch die Wege, die an den Alpen vorbei hinauf zum Lej Nair, dem schwarzen See, führen.

»Ist das dieser See?« Mein Gegenüber zeigt zum Fenster hinaus. Die Berghänge treten etwas zurück, in einer Senke rechts von der Bahnlinie liegen zwei dunkle Seen.

»Ja, hier endet das Engadin. Das Wasser fließt als Flaz an Pontresina vorbei, in Samedan in den Inn und bei Passau mischt es sich mit der Donau. Die Farbe des Lej Nair passt ausgezeichnet zum Schwarzen Meer, dem Ende der langen Reise.«

Ich könnte mir die Zunge abbeißen. Immer wieder falle ich in die Rolle des Reiseführers zurück, der zu jedem Stein eine Anekdote zu erzählen weiß und dauernd mit seinem Wissen auftrumpfen muss.

Der Vortrag scheint mein Gegenüber nicht zu stören. »Ist das eine Staumauer dort drüben?«

»Da ist die Wasserscheide. Warten Sie einen Moment.«

Gespannt schaut er zum Fenster hinaus. Ich werfe einen Blick auf seine offene Tasche, da liegen Papiere, die mir bekannt vorkommen. »Bauprojekt Munt dal Chersegner.« Der Gotteshügel oberhalb von St. Moritz.

»Wunderschön«, sagt der Mann, als der Zug noch mehr Höhe gewonnen hat.

Vor uns öffnet sich die weite Fläche des Lago Bianco, des weißen Sees, der die Passhöhe markiert. In weiten Kurven folgt die Bahnlinie dem Ufer.

»Es hat mich gefreut.« Ich stehe auf und nehme meinen Rucksack.

»Wo fahren Sie hin?«

»Erst den See entlang und dann hinunter ins Valle Poschiavo.«

»Das geht doch ziemlich steil hinunter, nehme ich an. Ist das nicht gefährlich?«

»Man muss wissen, was man tut.«

»Und das wissen Sie?«

»Sie etwa nicht?«

Der Mann lächelt. »Vielleicht sehen wir uns später.«

»Vielleicht.« Ich denke an seine Papiere. Sicher nimmt auch er an der Versteigerung teil.

»Gute Fahrt.«

Ich drehe das Mountainbike und warte, bis sich die Türe bei der Station Ospizio Bernina öffnet. Der Weg beginnt gleich neben dem Stationsgebäude. Bevor die Wanderer losmarschieren und die Durchfahrt versperren, trete ich in die Pedale. Als der Zug an mir vorbeifährt, sehe ich den Fremden am Fenster stehen. Er hebt die Hand und winkt mir zu.

3

Als mich Reto und seine Mutter gestern baten, für sie bei der Versteigerung zu bieten, kam mir die Idee, wieder einmal mit dem Mountainbike nach Süden zu fahren. Zeit habe ich genug, die Versteigerung ist erst am Nachmittag.

Die ersten Kilometer führen am See entlang. Die morgendliche Frühsommersonne taucht die Passlandschaft in milchiges Licht. Die kühle Luft kitzelt meine Lungen, ich fühle mich wie an einem norwegischen Fjord. Der Weg ist breit, die wenigen Wanderer sind kein Problem. So komme ich gut voran, ab und zu ziehe ich am Lenker und springe mehr oder weniger elegant über einen Stein.

Erst nach der südlichen Staumauer wird es enger. Zum Glück nehmen die meisten Fußgänger den Umweg hinauf nach Sassal Masone, einem alten Gasthaus hoch oben am Hang, das über einen aus Granitblöcken aufgeschichteten Käse- und Weinkeller verfügt.

Links führt ein schmalerer Weg oberhalb der Bahnlinie über einen bewaldeten Geländerücken. Von hier aus eröffnet sich mir ein neuer Blick auf die Gipfel im Osten.

Fast wäre ich mit einem Mann zusammengestoßen, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht und über den Weg läuft.

»Pass doch auf, Hans Guckindieluft«, rufe ich ihm hinterher.

»Hast du ihn gesehen?«

»Wen?« Ich halte an.

»Den Alpen-Weißling, eben ist er hier vorbeigeflogen.«

»Alpen-Weißling, was ist das?« Als Wanderleiter sind mir Flora und Fauna nicht ganz gleichgültig. Ich bin immer wieder froh, wenn ich vor meinen Gästen mit Namen und Begriffen auftrumpfen kann und nicht wie bei mir unbekannten Blumen einen romanischen Ausdruck vorschieben muss.

»Ein Schmetterling. Weiß, wie der Name schon sagt. Das heißt, das Männchen ist fast schneeweiß, beim Weibchen sind die Rippen dunkel nachgezeichnet.« Der Mann nimmt seinen Sonnenhut ab und tupft sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn.

»Interessant.« Ich schwinge mich wieder in den Sattel. »Das nächste Mal müssen Sie auf den Weg achten. Nicht alle haben so gute Bremsen wie ich.«

»Dort drüben ist er«, ruft der Mann, setzt sich den Hut auf, zückt die Kamera und läuft auf ein Gebüsch mit blühenden Alpenrosen zu.

»Dann behalte ich meine guten Ratschläge eben für mich«, brumme ich und nehme das letzte Teilstück zur Alp Grüm unter die Räder.

Von hoch oben scheint es, als würde beim Stationsgebäude ein Ameisentreffen stattfinden. Die Züge aus dem Engadin und dem Puschlav spucken ganze Wagenladungen Gäste auf den Vorplatz. Nach einer rasanten Fahrt bin ich unten. Um keinen Amerikaner, Asiaten oder Süddeutschen über den Haufen zu fahren und damit meinen Versicherungsschutz auszureizen, steige ich ab.

Die Alp Grüm hat nichts mit Viehwirtschaft zu tun, wenn man davon absieht, dass die Touristen in den Restaurants ordentlich gemolken und später in die Züge getrieben werden, vergleichbar mit willenlosen Herdentieren.

»Schon hier?« Auf der Terrasse des Bahnhofsbuffets sitzt mein Gegenüber aus dem Zug. »Lust auf ein Glas?«

Betont lässig schaue ich auf die Uhr. Ich war wirklich schnell, keine Frage. Und weil ich von der Fahrt durstig bin, lehne ich das Mountainbike ans Geländer und setze mich zu ihm.

»Das müssen wir feiern, so ein Zufall.« Er winkt einen Kellner heran und bestellt Rotwein.

»Und für mich …« Doch da ist der Kellner schon verschwunden, um gleich darauf eine Flasche mit zwei Gläsern zu bringen. Er entkorkt gekonnt und schenkt uns ein.

»Cosa vuoi?«, fragt er verächtlich, als ich ihn um ein Glas Wasser bitte. »Questo è un ottimo vino, perché ordini acqua?« Damit lässt er uns stehen.

»Diese Italiener, für die ist Wasser wirklich kein Getränk.« Mein Gegenüber hebt sein Glas. »Alfred, meine Freunde nennen mich Freddy.«

»Claudio«, sage ich und rieche am dunkelroten Wein, »manche Leute nennen mich Mettler. Du kannst wählen, Freddy.«

»Salute, Mettler.« Wir nehmen einen Schluck, der bei mir etwas groß gerät.

Ein Zug mit offenen Panoramawagen fährt durch die große Kurve, die hinauf zur Station Alp Grüm führt. Unruhe erfasst die Wartenden, die hoffen, einen der begehrten Sitzplätze an der frischen Luft zu ergattern. Ellbogen werden ausgefahren, Kinder an die Hand genommen. Alles ist bereit für den Ernstkampf.

»Selten hat mir jemand eine Landschaft so gut erklärt wie du vorhin im Zug«, sagt Freddy und schenkt nach.

»Echt?« Geschmeichelt nehme ich einen weiteren Schluck.

»Nero d’Avola, sizilianische Lebensfreude. Aber sprechen wir von diesem Ort hier.«

»Lange Zeit«, ich stärke mich noch ein wenig mit der südlichen Sonne, »war es nicht ganz klar, wie die Bahnstrecke über den Pass verlaufen soll. Es gibt zwei Routen über die Bernina, eine östliche und eine westliche.« Während ich ihm die Geschichte des Passverkehrs im Sommer wie auch im Winter erzähle, von den ersten Säumern mit ihren Maultieren, beladen mit Weinfässern aus dem Veltlin, danach die Gefahren der Lawinen schildere, leeren wir die ganze Flasche, ich auf nüchternen Magen, denn das Frühstück fiel heute Morgen mangels Nahrungsmitteln im Kühlschrank aus. Ich bin Freddy dankbar, dass er nur wenig trinkt und mir durstiger Seele den Großteil der Flasche überlässt.

»So«, sage ich, als wir ausgetrunken haben, und schaue auf die Uhr, auf der leider nur verschwommene Zeiger zu erkennen sind, »ich muss dann mal weiter.«

»Vielen Dank für die Geschichten.« Freddy lächelt. »In Poschiavo erwarte ich dich auf der Piazza.«

»Du mich? Ich bin viel schneller unten. Der Zug hat keine Chance gegen mich.«

»Wetten wir? Wer verliert, bezahlt die Pizza in einem Ristorante.« Er streckt mir die Hand entgegen und ich schlage ein.

»Du kannst schon mal das Geld bereiten … also bereit machen … oder legen.« Ich gehe zu meinem Mountainbike, dabei wundere ich mich über den unebenen Boden der Terrasse, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen.

Freddy bezahlt und gibt dem Kellner ein großzügiges Trinkgeld. Dann kommt er zu mir hinüber und klopft mir auf die Schultern. »Mein Zug fährt in fünf Minuten, das ist dein Vorsprung.«

»Wir sehen uns auf der Piazza.« Ich setze den Helm auf, bereit für die Abfahrt unterhalb des Stationsgebäudes.

»Pass auf dich auf, Mettler, Bremsen nicht vergessen«, ruft mir Freddy noch hinterher, ich hebe die Hand zum Gruß und wäre fast in der Wiese gelandet, denn die erste Kurve ist enger als gedacht. Ich lasse die Bremshebel los, verlagere das Körpergewicht nach hinten und rase abwärts. Ab jetzt gilt das Recht des Stärkeren, des Schnelleren.

»Aus dem Weg«, schreie ich, wenn vor mir Sonnenhüte und Rucksäcke auftauchen.

»Simpel, rücksichtsloser Egoist!«, antworten die Wanderer und bringen sich mit einem Sprung in die Stauden in Sicherheit. Mütter zerren ihre Kinder aus der Fahrbahn, Männer stellen sich schützend vor ihre Frauen, ganz Mutige drohen fluchend mit den Wanderstöcken.

Da bin ich aber schon vorbei, fliege talwärts und versuche, in den Kurven mit optimaler Bremstechnik und einem eleganten Schlenker des Hinterrades das Tempo zu halten.

Bäume rasen auf mich zu, Steine und Wurzeln stauchen die Federgabel und meine Wirbelsäule zusammen. Wie bei einem zu schnell ablaufenden Film rauscht eine Reihe von undefinierbaren Farbflecken an mir vorbei. Ich bemühe mich, möglichst elegant über Hindernisse zu springen, lande dabei meist unsanft und kann Stürze nur durch den letzten Einsatz am Lenker verhindern. Und während ich noch überlege, was da falsch läuft, sind schon die nächsten Herausforderungen da.

Endlich die ersten Häuser von Cavaglia, kurz durchatmen und die verkrampften Hände ausschütteln. Eine streunende Katze zwischen den Häusern aus grob behauenen Steinen wird mir fast zum Verhängnis, im letzten Moment mache ich einen Schlenker und kann die Kollision erst mit dem Tier und dann mit einem Mäuerchen um Haaresbreite verhindern, fast wäre ich unsanft im dahinterliegenden Gemüsegarten gelandet. »Fast« ist zum Glück nicht ganz!

Statt auf dem schmalen Wanderweg rolle ich nun auf einer Fahrstraße an Wiesen und Weiden vorbei. Bei der Station warten einige Reisende, das heißt, dass der Zug mit Freddy noch nicht vorbeigekommen ist. Das verleiht mir neue Kräfte. Keuchend rase ich über die Ebene, die vor vielen tausend Jahren vom Palügletscher gebildet wurde.

»Da staunt ihr«, rufe ich den Kühen zu, die mir stumm kauend hinterherschauen, »da, wo ihr steht, war mal ein dicker Eispanzer, kein einziger Grashalm kam gegen die herrschende Kälte an. Erst als es wärmer wurde, zogen sich die Gletscher zurück. Die Landschaft, die nun zum Vorschein kam, hatte sich grundlegend verändert.«

Sicher würde dies auch Freddy interessieren. Wenn er hier wäre, könnte ich ihm die Gletschermühlen beim schmalen Geländeeinschnitt zeigen. Ich kenne die Gegend wie meine Westentaschen. Wenn man mich lassen würde, könnte ich im Engadin und seinen Seitentälern mit geführten Wanderungen gutes Geld verdienen.

Beim Gletschergarten steigt die Fahrstraße an, der Schweiß schießt mir aus allen Poren, läuft mir in die Augen, sodass ich anhalten muss. Ich ziehe den Helm aus und hänge ihn an den Lenker. Ein Blick zurück, gerade taucht zwischen den Bäumen oberhalb von Cavaglia der rote Zug mit meinem Wettpartner auf. Mein Vorsprung ist angewachsen. Weiter, die Waden schmerzen, die Träger des Rucksackes scheuern an den Schultern, das Genick fühlt sich steif an. Ein Pfiff des Zuges treibt mich vorwärts.

Endlich bin ich oben. Ich versuche einen Jauchzer, der mangels Luft ziemlich jämmerlich daherkommt. Dann geht es wieder abwärts, ich trete in die Pedale und schalte. Das Knacken der Kette beim Wechseln auf den jeweils größeren Zahnkranz geht einher mit dem stärker werdenden Singen des Fahrtwindes, der den Schweiß auf meiner Stirn trocknet. Zwischen den Bäumen taucht tief unten im Talboden Poschiavo mit seinen Türmen und Granitdächern auf, weiter südlich blitzt immer mal wieder tiefblau der See auf. Dort liegt das Hotel Le Prese, wo um sechzehn Uhr die Versteigerung der Parzelle am Munt dal Chersegner stattfinden soll.

Die Kurven sind hier kein Problem, die Unterlage ist fest und lässt viel Tempo zu. Wenn alles gut läuft, erreiche ich die Piazza lange vor Freddy. Der wird staunen. Ich winke einer Schafherde zu, die mit hellem Gebimmel ein fast schon biblisches Bild abgibt, so wie es Giovanni Segantini gemalt hätte.

Plötzlich löst sich aus der Herde ein weißer Schatten und läuft auf mich zu, ich weiche aus, schaue zurück und knalle gegen die Seite eines Pick-ups, der aus dem Nichts um die Kurve kommt. Sonne, Mond und Sterne schießen an mir vorbei. Unsanft lande ich im Graben.

Die Wette, denke ich, bevor mir schwarz vor Augen wird.

4

Das Erste, das ich sehe, ist der weiße Schatten über mir. Eine lange Schnauze mit wachem Blick vor dem südlichen Himmel. Der langhaarige Herdenschutzhund hat seine Arbeit etwas zu ernst genommen und dabei keinen Unterschied zwischen Wolf, Bär und Mettler gemacht.

»Vai via!«, krächzt eine heisere Stimme. »Hau ab!«

Als der Hund nicht gleich gehorcht, folgt ein gestiefelter Fußtritt. Jaulend springt das Tier zur Seite und trabt hinüber zu seiner Herde.

»Madonna! Non ti ho visto, ti sei fatto male?« Ein bärtiges Gesicht, das zum Stiefel gehört, beugt sich über mich und entschuldigt sich mehrmals. Er habe mich nicht gesehen, dabei bin ich ihm doch in die Seite gefahren.

»Non e niente«, sage ich deshalb, dabei spüre ich, dass da einiges nicht stimmt mit meinem Körper. Meine Schulter brennt, die Finger der linken Hand lassen sich nicht ohne Weiteres biegen, auch mein Kopf hat etwas abbekommen, als ich gegen den Pick-up geknallt bin.

»Sei pazzo! In sella senza casco! Questo è estremamente pericoloso«, lamentiert der Mann und holt etwas aus seinem Wagen.

Senza casco? Was soll das? Ich bin doch nicht ohne Helm gefahren. Dann erinnere ich mich, dass ich den Helm bei der Steigung an den Lenker hängte und vor der Abfahrt nicht wieder aufgesetzt hatte.

»Bevi!«, befiehlt der Mann und hält mir eine Flasche an den Mund.

Ich nehme einen Schluck. Langsam rinnt der feurige Eigenbrand meinen Hals hinunter und breitet sich warm im Magen aus.

»Fuma!« Mein Samariter steckt mir eine brennende Zigarette zwischen die Lippen. Gehorsam rauche ich. Eine starke Medizin. In meiner Schläfe pocht es.

»Devo andare«, sage ich, bleibe aber sitzen, rauche und lasse das Nikotin wirken. Ein leichter Nebel umgibt mich. Das Bike liegt neben mir im Gras, soweit ich sehe, ist es in Ordnung und hat nichts abbekommen. Im Gegensatz zu mir. Ächzend versuche ich, auf die Beine zu kommen. Als ich endlich stehe, spüre ich ein Brennen im Oberschenkel. Aber das sollte mich nicht daran hindern, weiterzufahren.

»Ti porto in ospedale.« Der Mann zeigt auf meinen Kopf.

»Spital?« Ich fasse an die Stirn, spüre die klebrige Feuchtigkeit. Meine Finger sind rot. Als ich mich vornüberbeuge, tropft Blut auf den Boden.

»Prendi«, sagt er und reicht mir einen Lappen, den ich an die Stirn drücke.

Dann schiebt er das Mountainbike hinüber zum Pick-up und hebt es auf die Ladefläche. Ich setze mich auf den Beifahrersitz, lehne mich nach hinten und schließe die Augen. Paolo, wie sich mein Fahrer vorstellt, erzählt unterwegs irgendwelche Geschichten von Unfällen, die ihm oder seinen Freunden passiert waren, doch davon bekomme ich nicht viel mit. Von der Fahrt hinunter ins Tal habe ich keine Bilder. Als wir die obersten Häuser des Ortes erreichen, sehe ich, wie der Zug gerade in den Bahnhof Poschiavo einfährt.

»Aspetta un attimo«, bitte ich Paolo, als wir die Einmündung zur Bahnhofstrasse erreichen.

Er hält an und ich drehe die Scheibe hinunter. Zusammen mit den ersten Passagieren des Zuges kommt Freddy aus dem Bahnhofsgebäude und macht sich auf den Weg in Richtung Piazza.

»Wette gewonnen«, rufe ich und winke ihm mit der gesunden Hand zu.

»Mettler, was ist passiert?«

»Probleme mit der Kurventechnik.«

»Du hattest ja auch ganz schön getrunken.«

»Dank deiner Mithilfe«, erinnere ich ihn.

»Ich wollte dich noch zurückhalten, aber da warst du schon weg.«

»Ich wollte die Wette gewinnen.«

»Und dabei hast du dich fast umgebracht. Mettler, Mettler, auf dich muss man ein Auge haben.«

»Alles halb so schlimm«, sage ich und reibe meine Nase.

»Das müssen wir feiern.«

»Meinen Unfall?«

»Nein, dass du die Wette gewonnen hast. Und das im Viertelsuff, ohne dass viel passiert ist. Du bekommst noch eine Pizza.«

»Geht leider nicht.« Ich nehme das Tuch von der Stirn.

»Ui.« Freddy zieht die Luft hörbar ein. »Das sieht übel aus.«

»Und es ist nicht das Einzige.« Ich deute auf meine Schulter und die Hand. »Mal schauen, was die Ärzte sagen.«

»Ruh dich aus.« Er macht ein besorgtes Gesicht. »Mit Hirnerschütterungen und so ist nicht zu spaßen. Vor morgen will ich dich nicht mehr auf dem Rad sehen.«

»Du hast recht. Vielleicht bieten mir die Nonnen im Ospedale ein schönes Bett an.«

»Andiamo!« Paolo fährt los, um den alten Teil des Dorfes herum, dann über die Brücke und vorbei an den stolzen Palazzi mit ihren großzügigen Gärten, errichtet von Zuckerbäckern, die in der Fremde gutes Geld verdient hatten. Sie waren vor der Armut und dem Hunger im Tal geflohen, die kargen Böden konnten die kinderreichen Familien kaum ernähren, da blieb nur die Auswanderung und die Hoffnung, dass es irgendwo besser sein könnte. Einige Puschlaver kehrten reich ins Tal zurück und …

Stopp! Mensch, Mettler, sage ich zu mir, du bist kein Fremdenführer, der dauernd die ganze Umwelt kommentieren und die Geschichte zu neuem Leben erwecken muss. Zum Glück geht die Fahrt nun an Einfamilienhäusern vorbei, in denen weder Revolutionäre noch Künstler geboren wurden. Natürlich ist es möglich, überlege ich, dass hier leitende Angestellte des Strommultis Repower wohnen, einer Firma, die vom kleinen Alpental Puschlav aus europaweit tätig ist und die immer noch ein Projekt zur Erhöhung der Staumauer des Lago Bianco auf dem Berninapass in der Schublade hat, samt Verschiebung der Gleisanlagen neben dem See. Wirklich, ich kann es einfach nicht lassen. Eine Reise in eine Gegend, über die ich nichts zu erzählen weiß, stelle ich mir paradiesisch vor.

»Come lo facciamo?«

»Cosa?« Was sollen wir wie machen? Wie ist die Frage von Paolo gemeint?

Er hält auf dem Parkplatz vor dem Regionalspital.

»Un incidente non é mai una cosa semplice. Ci sono sempre problemi con l’assicurazione.«

»Giusto.«