17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

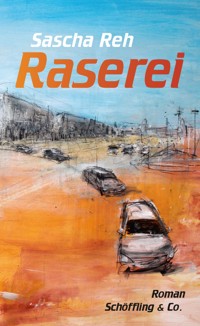

Es ist der heißeste Sommer seit Jahren. Auf der Rückkehr von einer Familienreise zerstört ein Autounfall das Leben des jungen Reisebloggers Jonas Nimrod. Der Fahrer Radomir Milic, ein ehemaliger Bosnienkämpfer und bekannter Clananwalt, war mutmaßlich alkoholisiert, wird jedoch nicht belangt. Kaum vom Unfall genesen, kümmert er sich unbehelligt weiter um seine Geldwäschegeschäfte. Rasend vor Ohnmacht und Wut stellt Jonas ihn online an den Pranger - und fordert damit Milic zu einem Duell, das keiner von beiden gewinnen kann. In diesem meisterhaft komponierten und atmosphärisch dichten Psychogramm zwischen digitaler Bohème und Berliner Unterwelt erzählt der preisgekrönte Autor Sascha Reh mit kompromissloser Wucht vom brennenden Verlangen nach Gerechtigkeit und Rache, von Reue und Vergebung - und von männlichen Rollenbildern im Augenblick ihres Scheiterns.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

Zitat

10|10. Kapitel

10|10. Kapitel

9|9. Kapitel

9|9. Kapitel

8|8. Kapitel

8|8. Kapitel

7|7. Kapitel

7|7. Kapitel

6|6. Kapitel

6|6. Kapitel

5|5. Kapitel

5|5. Kapitel

4|4. Kapitel

4|4. Kapitel

3|3. Kapitel

3|3. Kapitel

2|2. Kapitel

2|2. Kapitel

1|1. Kapitel

1|1. Kapitel

Autorenporträt

Kurzbeschreibung

Impressum

Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig (…).

Aber der HERR sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst?

Jona 4, 1–4

Raserei

10|10

Obwohl er besser Italienisch spricht als Vera – sicherer in der Grammatik, mit größerem Wortschatz –, ist meistens sie es, die das Reden übernimmt. Sie ist zugewandt und herzlich und gibt ihren Kooperationspartnern und Gastgeberinnen fast immer das Gefühl, langjährige Freunde zu sein. Sobald das Eis gebrochen ist und das Reden einmal begonnen hat – wie jetzt mit Andrea, der ihnen das Apartment in den Sassi besorgt hat –, fällt es Jonas leicht, sich von ihrer Lebendigkeit anstecken zu lassen. Dann werden die Dinge, die ihm sonst nicht einfallen wollen, plötzlich wichtig genug, um Gegenstand einer Unterhaltung zu werden. Während Vera von ihrer Neugier auf Matera spricht und sich in die Besonderheiten ihres Reiseziels einführen lässt – den Orten abseits der Touristenpfade, den Gewohnheiten der Einwohnerinnen –, steuert er Fakten bei. Meistens ist er es, der ihre Reisedaten überblickt, die An- und Abfahrtszeiten der Busse oder Züge im Kopf hat, die Termine mit Sponsoren oder die der verschiedenen Veranstaltungen. Er kennt den Eventkalender von Matera auswendig, nicht für das gesamte Jahr, aber doch für die Dauer ihrer Anwesenheit. Er hat den Ablaufplan des Tages vor Augen, schätzt (unter Berücksichtigung der kurzen Beine zweier fünfjähriger Kinder) den Zeitbedarf für die Wegstrecken, scannt die Umgebung, sobald sie an einem neuen Ort angekommen sind, auf die vorhandene Infrastruktur. Wo gibt es einen Supermarkt oder zumindest einen Einkaufsladen? Welche Orte eignen sich als Treffpunkte, falls sie die Zwillinge im Gedränge verlieren? Gibt es einen Waschsalon? Wo können sie gebührenfrei Bargeld abheben? Er weiß das alles meist schon, bevor sie ankommen, recherchiert es auf den touristischen Homepages oder Google Maps. Dennoch ist er weniger der Tourmanager als Veras Assistent. Sie ist der Star des ganzen Unternehmens. Sie hat die Kontakte zu all diesen Leuten überhaupt geknüpft und ist der Grund, warum diese nach der ersten Kooperation selten abreißen. Alle haben sie gern um sich, weil sie unkompliziert und offen und leicht zu begeistern ist. Sie lässt die Dinge auf sich zukommen und interessiert sich für alles. Sie hat selten einen Plan, auch wenn sie sich meist so gelassen und zielstrebig gibt, als hätte sie alles, was sie später als Reisebericht posten wird, schon zahllose Male erlebt.

Sie erfahren, dass die Höhle, in der sie für die nächsten vier Tage wohnen werden, nur ein Zimmer hat – wenn »Zimmer« das richtige Wort ist. Die Sassi waren früher Zufluchtsstätten der Armen, erst in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden einige modernisiert und an die Strom- und Wasserversorgung angeschlossen. Ihre gehört allerdings nicht dazu. Die Wände sind weiß getüncht, die Einrichtung ist zwar geschmackvoll, aber spärlich, gekocht wird auf einem Holzofen. Das Wasser zum Kochen und Zähneputzen müssen sie aus einer Zisterne schöpfen, die Lampen werden von einem Kabel mit Strom versorgt, das sich durch den Höhleneingang die Felswand hinaufschlängelt und in eine nach Süden gerichtete Solarzelle mündet. Vera lässt sich angesichts der kargen Ausstattung keinerlei Enttäuschung anmerken. Das ist keine Verstellung: Er weiß, dass sie wirklich nicht enttäuscht ist. Sie nimmt alles, wie es ist. Sie urteilt nicht, es sei denn, sie ist begeistert. Das ist es, was ihn immer wieder an ihr erstaunt, hinreißt, überfordert: dass sie ihre Erlebnisse als Geschenk empfindet und dabei trotzdem nicht zu einer Klischeefigur aus einem Achtsamkeitsratgeber wird.

Matera ist natürlich erstaunlich, beeindruckend (vom touristischen Standpunkt aus), wenngleich er findet, dass der Trubel einer Kulturhauptstadt die Zwillinge überfordert. Die Ausstellungen, Konzerte und Events sind für kulturhungrige Erwachsene gedacht, nicht für Vorschulkinder. Schulkinder, korrigiert er sich: Nach diesen Ferien werden Mats und Enno Schulkinder sein.

Bislang haben sie als Nomaden gelebt, ländliche Nomaden: ob im Kanu den Tarn herunter, im Eselswagen durch die Voralpen (mit Übernachtungen in Almhütten und Heuschobern) oder mit dem Fahrrad entlang der irischen Südküste. Überall hatte er das Gefühl, den Jungs etwas Wertvolles zu offenbaren, etwas, das es in Berlin nicht gibt: Ursprünglichkeit und Abenteuer. Vera sagt, dass eine Kulturreise einfach der nächste Schritt in ihrer Entwicklung sei, und auch in Matera gebe es schließlich andere Kinder zum Spielen. Das ist richtig, aber es geht bei dieser Reise nicht nur um die Entwicklung der Kinder, sondern auch um das Portfolio ihres Blogs: LifeIsAJourney.com. Sie müssen ihr Repertoire erweitern. Nicht, dass Vera ihre geschäftlichen Interessen über das Wohl ihrer beiden Kinder stellen würde. Aber Vera ist es gewohnt, Gegensätzliches zu vereinen, Lösungen zu finden, Dinge möglich zu machen. Er lässt sich gern von ihrem Optimismus mitreißen, hat es immer getan. Dabei ist er selbst kein Optimist.

Er legt seine Hand auf Veras Bauch, lässt sie wandern. Es ist früher Morgen, aber die Zwillinge sind schon wach.

»Wie sieht’s aus, Jungs?«, fragt er. »Habt ihr nicht Lust, ein paar Cornetti zu holen?« Vera, seine wahren Absichten erratend, lächelt.

»Hä? Eis? Wir sollen jetzt Eis essen?«

Der Bäcker ist unten an der Piazza Vittorio Veneto. Sie lassen die Kinder ihre Mission generalstabsmäßig planen.

»Wir sammeln Steine«, sagt Enno mit begeisterter Ernsthaftigkeit. Er ist es, der von den beiden für ausgefeilte Planungen zuständig ist. »Wir legen alle zwei Schritte oder so einen Stein hin. Und dann wissen wir ganz genau, welchen Weg wir zurück nehmen müssen.«

Auf Jonas’ Frage, wer von den beiden die Schubkarre mit den Steinen schiebt, versetzt Mats, dass es ja wohl auch mit Kordel gehe, Adriana aus dieser einen Geschichte habe das doch auch so gemacht.

»Du meinst Ariadne? Das war aber Theseus.«

Ihr Vater, meinen darauf die Jungs, solle lieber nützliche Ideen beisteuern, anstatt sich durch Besserwisserei unbeliebt zu machen.

Jonas hofft, dass das Cornetti-Projekt Vera und ihm zwanzig Minuten, vielleicht eine halbe Stunde Qualitätszeit zu zweit verschaffen wird. Aber sie sind kaum bei der Unterwäsche angekommen, da knistert schon Ennos Walkie-Talkie.

»Hier Basislager, bitte kommen«, sagt Vera, während Jonas seiner Frau den Slip über die Hüften streift.

Sie hört aufmerksam zu, nicht besorgt, eher amüsiert. Jonas kann hören, dass Mats aufgeregt ist.

»Da haben sich zwei Jungs verlaufen und wollen abgeholt werden«, sagt Vera und greift nach dem Büstenhalter, den Jonas ihr bereits resigniert hinhält.

Von Matera bis Napoli sind es über fünf Stunden Busfahrt. Für Mats und Enno sind drei Stunden Fahrt am Stück die absolute Schmerzgrenze, schon die Hinreise ist eine Qual für die beiden gewesen. Für alle eigentlich. Der Tag in Neapel reicht trotz fabelhafter Pizza und einem passablen Bett in einer billigen Airbnb-Wohnung nicht zur Erholung. Die Weiterfahrt über Rom bis Verona, wenn auch im Zug, geht ihnen dann schon an die Reserven. Alle drei Minuten wollen die Jungs aufs Klo oder etwas trinken, sie kabbeln sich ohne Unterlass. Als Veras Vater sie vom Bahnhof in Verona abholt (worauf nicht Vera oder Jonas, sondern Veras Mutter bestanden hat), stehen die Zwillinge kurz vor der Kernschmelze.

Veras Vater kommt ohne Marlene, sonst hätte der Platz im Auto nicht gereicht. Er lenkt den Wagen ruhig die Etsch hinauf Richtung Bardolino. Er ist ein Mensch, dessen Ruhe und Geduld bei Jonas den Eindruck erwecken, als würde er das meiste von dem, worüber andere streiten, für längst geklärt halten. Er beneidet den Älteren ein wenig darum. Die Zwillinge rechts und links von ihm machen sich im Minutentakt sein Smartphone streitig, um darauf Laserbreak zu spielen. Natürlich gibt es zwei Smartphones, aber Veras Akku ist in Neapel in die Knie gegangen, und auch seiner schwächelt, was ein Glück ist.

»Du bist die Kröte einer neunschwänzigen Katze!«, sagt Enno zu seinem Bruder, was offenbar die schlimmste Beleidigung ist, die er sich vorstellen kann.

Den beiden geht es nicht um das Spiel, sondern um die Auseinandersetzung. Sie erleben es als die größtmögliche Ungerechtigkeit, in ihrer Spieldauer vom anderen übervorteilt zu werden: Für sie geht es um Würde oder Erniedrigung, Ehre oder Schande. Jonas versucht, sich auf seinen Atem zu konzentrieren, auf das Lichterspiel der Sonne zwischen den Zypressen, die die Landstraße säumen.

»Die weite Fahrt!«, ruft Marlene statt einer Begrüßung, als sie die beiden erledigten Kinder sieht. Es wird das Thema dieses Abends: »Ob das so eine gute Idee war!«

Jonas würde darauf gern sagen: Danke für die nette Begrüßung. Aber erstens ist Marlene nicht seine Mutter, und zweitens hat sie recht. Die Reise war viel zu lang. Er hat das von Anfang an gewusst und letztlich Veras Zuversicht nachgegeben. Jetzt fühlt er sich ausgelaugt und gereizt.

»Matera war großartig«, sagt Vera unbeirrt.

»Wir haben in einer richtigen Höhle gewohnt«, ergänzt Mats aufgeregt, noch während sie sich an den großen Esstisch setzen, auf dem Marlene schon kalte selbstgemachte Holunderlimonade bereitgestellt hat. Mats erzählt von den grob behauenen Felswänden, Kerzen am Abend, von nicht vorhandenen Fenstern.

»Gemütlich«, sagt Marlene ironisch, und als Mats und Enno draußen beim Planschbecken sind, an Veras Adresse, aber so, dass Jonas es hören kann: »Wie lange wollt ihr das eigentlich noch machen?«

Jonas weiß, was die Frage soll. Marlene ist der Ansicht, dass ein Blog kein Beruf ist, auch kein Ersatz dafür. Bei mehr als einer Gelegenheit hat sie ungefragt ihre Überzeugung deutlich gemacht, dass die beiden ihr Talent vergeuden, um einer naiven Vorstellung von Freiheit hinterherzuhetzen.

»Vielleicht lassen wir uns ja irgendwo nieder«, sagt Jonas und bemüht sich, es nach einem Scherz klingen zu lassen. »Auf Belle-Île vielleicht. Oder Elba.«

Marlene versteht die Provokation. »Ein Haus bekommt ihr nicht gesponsert wie ein paar Übernachtungsgutscheine.«

»Sie meint es nicht so«, sagt Vera, als die Zwillinge schlafen und sie beide allein am Ufer auf der Bank sitzen, die Robert, wie beinahe alles hier, selbst getischlert hat. Hinter ihnen räumen Veras Eltern mit leisem Klirren die Weingläser vom Verandatisch. Als sie das Licht hinter dem großen Gartenfenster und wenig später auch die Außenbeleuchtung löschen, treten langsam ein paar Sterne aus der Dunkelheit hervor.

Veras Mutter hat bei Jonas einen wunden Punkt getroffen. Sie führen dieses Leben nun schon eine Weile. Als Programmierer in einem Start-up oder etablierten Konzern hätte er längst genug Geld auf die Seite legen können, um die viel zu kleine Wohnung in Mitte aufzugeben und tatsächlich zu leben, wo immer sie wollten, in einem Haus wie diesem vielleicht. Er kann ihr Nomadenleben anderen gegenüber als Selbstverwirklichung verkaufen, aber tief in ihm fühlt es sich seit einer Weile an wie ein schmerzhaftes, unumkehrbares Versagen.

Er hat einen Viererplatz reserviert, natürlich hat er das, er ist in diesen Dingen so pedantisch, dass es Vera manchmal ganz kirre macht. Dabei nennt sie ihn nicht zwanghaft. Sie erkennt voll und ganz die Vorteile an dem, wie Jonas seine Welt organisiert. Ihre gemeinsame Welt.

In ihrer persönlichen Welt ist es vollkommen verzeihlich und jedenfalls kein Anlass zur Aufregung, dass ein Zug ausfällt, auch nicht, dass stundenlang kein neuer bereitgestellt wird. In Veras Welt ist so etwas zwar mühsam, aber kein Grund, nicht noch ein Foto von dem Chaos am Bahnsteig zu machen, um ihren Followern einen lebensechten Blick darauf zu ermöglichen, dass nachhaltiges Reisen mit kleinen Kindern eben auch seine fordernden Momente hat. Statt sich zu ärgern, liest sie den Zwillingen am Ende des Gleises aus dem Ritter Trenk vor, kauft Eis, moderiert einen Springseilwettbewerb und tut tausend andere Dinge, um sie bei Laune zu halten.

In Jonas’ Welt aber ist eine solche Panne ein Affront, mehr noch, eine Demütigung. Er ist still und in sich gekehrt; dabei kocht er vor Wut. Da sie, eine vierköpfige Familie mit haufenweise Gepäck, es niemals und auch jetzt nicht als Erste in den Waggon schaffen, der schließlich im Gleis steht, bedarf es eigentlich geduldiger, charmanter und vielleicht sogar unterwürfiger Überzeugungsarbeit, um eine akzeptable Sitzgelegenheit für alle zu ergattern. Aber während Vera den Zwillingen für die Heimkehr Limo und kalten Hund verspricht, wenn sie nur endlich die Zankerei um das Ninjago-Heft bleiben ließen, hat Jonas längst keine Nerven mehr für freundliche Bitten.

»Wieso soll es mir weniger ausmachen, zu stehen, als deinen Kindern?«, fragt ihn der hippe München-Berlin-Pendler zurück, ohne von seinem iPhone aufzusehen.

»Weil du ausgewachsene Muskeln und Knochen hast«, antwortet Jonas. Er sollte es dabei belassen. Aber Schnösel wie dieser hier machen ihn fertig. Ohne bewusste Willensentscheidung hört er sich sagen: »Was ist das denn überhaupt für eine bescheuerte Frage? Wir sind seit um acht in der Früh unterwegs, das sind Kinder, verdammt noch mal!« Bescheuert, verdammt noch mal: wie viel Autosuggestion er bislang auch darauf verwendet hat, sich solche Entgleisungen abzugewöhnen, bislang war es vergeblich.

»Was hast du denn für ein Problem?«, fragt sein Gegenüber mit einem Gesichtsausdruck, als schiebe er auf seinem Teller ein Fitzelchen verkohltes Antipasto an den Rand. »Der Zug ist halt voll.«

»Aber ich hab reserviert.«

»Na und, die Bahn hat’s verkackt. Fährst du nächstes Mal halt mit dem Auto.«

»Ich will aber nicht mit dem Auto fahren, und deine Vorschläge kannst du dir in den Arsch schieben!«

Manchmal, obwohl er sie gut kennt, überrascht ihn seine Wut, die vulgäre Plötzlichkeit, mit der sie sich zur Stelle meldet, darauf brennend, nur auf ein Stichwort hin alles in seiner Nähe in Schutt und Asche zu legen. Sein Gegenüber verstummt. Selbst in seiner überheblichen Ignoranz hat er mitbekommen, dass sie beide mit unterschiedlichen Einsätzen spielen. Jonas, abgekämpft, schwitzend, mit wutverzerrtem Gesicht, wendet den Blick nicht von ihm. Der Energieaufwand, seine Wut zu kontrollieren, ist jetzt größer, als ihr einfach freien Lauf zu lassen. Er wird den Mann auffordern, aufzustehen und zu verschwinden. Dieser wird sich weigern, sich womöglich Verbündete suchen, eine Front der Gerechten würde sich gegen den Aggressor – Jonas – formieren, aber Jonas ist das gleichgültig. Er will den Druck loswerden, der sich seiner bemächtigt hat, ohne anderen Ausweg als diesen. Er sehnt den Eklat herbei.

In diesem Moment ruft Vera vom Ende des Waggons her, dass sie einen Viererplatz für sie alle gefunden hat. Für Vera stehen die Menschen freiwillig auf. Er tritt einen Schritt zurück, sieht, wie der Schnösel sich aus seiner Verspannung löst. Jonas wendet sich ab und geht auf seine Frau zu. Manchmal, ziemlich oft sogar, wundert er sich über sein Glück, dass sie an seiner Seite ist und es bleiben will.

Mats und Enno teilen sich einen Kopfhörer, um sich Madagascar 2 über das Bahn-Portal anzusehen. Jonas’ Kopf lehnt an Veras Schulter. Er sagt: »Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann.« Die weitreichenden Themen, die dieser Satz abkürzt und verdichtet, haben sie tausendmal angeschnitten und noch nie zu Ende diskutiert. Seine Haltung ist, dass die Kinder spätestens jetzt, da sie in die Schule kommen, ein geregeltes Leben brauchen, einen Freundeskreis, Alltagsroutinen. Vera sagt, dass die Kinder das Unterwegssein lieben, dass sie überall Freunde finden, dass Reisen die beste Schule sei, die man sich wünschen kann – und was das Reisen sie nicht lehrt, bringen ihre Eltern ihnen bei. Beide haben sie auf ihre Weise recht; sie haben eine unterschiedliche Auffassung von derselben Sache. Aber die Sache ist ihr künftiges Leben. Wenn keine Entscheidung getroffen wird, bleibt alles so, wie es ist. Er schluckt herunter, was er noch sagen will: Dass ihm dieses improvisierte Leben zum Hals heraushängt. Die ständige Akquise, Selbstvermarktung, die Mühsal sich unablässig reproduzierender Aufgaben wie Bildbearbeitung, Webdesign, dem Layout von Veras Texten, Softwareanpassungen, Abrechnung ihrer Provisionen, Planung der nächsten Reise, Buchhaltung und die Gitarrenstunden, die er zusätzlich gibt, damit das Geld auch ganz sicher für die Miete reicht, gar nicht zu reden von der Erziehung zweier hochenergetischer Vorschulkinder in ihrer indiskutabel kleinen Wohnung – der rasende Stillstand, in dem sie leben – zermürbt ihn, nimmt ihm in Momenten wie diesen alle Kraft. Das kann er Vera, für die ihr Leben ein ständig aufs Neue sich verwirklichender Traum zu sein scheint, nicht sagen. Jonas ist 35, er schaut auf seines und sieht nichts als Baustellen.

Als könnte Vera seine Gedanken lesen (und er hat keinen Grund, daran zu zweifeln), legt sie den Arm um ihn, fährt mit der Hand unter sein T-Shirt und flüsterte dicht an seinem Ohr: »Mach dir nicht so viele Sorgen. Da ist noch ein Pinot im Kühlschrank.«

Gegen zweiundzwanzig Uhr, nach fünfzehn Stunden, kommen sie am Alexanderplatz an. Es ist das letzte Wochenende der Sommerferien. Die Obdachlosen haben ihre Nachtschicht angetreten, einer von ihnen spielt »Here comes the sun«, nicht einmal schlecht und obendrein ohne etwas dafür zu verlangen. Es ist warm. Nach all dem beengten Herumgesitze im Zug gehen sie den Rest des Weges zu Fuß, es sind nur ein paar hundert Meter bis nach Hause. Vielleicht ist es wegen der Musik oder der milden Abendstunde, dass Jonas alle anstehenden Probleme mit einem Mal als weniger bedrängend empfindet, sich im Gehen sogar gut fühlt, befreit zumindest von der Bürde des Reisens. Hier sind sie zu Hause. Es ist nur klein, ein Basislager; aber überhaupt ein Zuhause zu haben sollte man als wertvoll betrachten, wenn man überall sonst nur zu Gast ist.

»Das gute alte Berlin«, sagt er und freut sich darauf, die todmüden Jungs ins Bett zu bringen, dann mit Vera noch ein Glas Wein auf dem Balkon zu trinken, um sich an der stickigen Berliner Luft und den krakeelenden Partyleuten zu freuen, und dann … Vielleicht würden sie nackt schlafen gehen, vielleicht würde eins zum anderen führen, ganz sicher sogar, und das wäre ein stimmiger Schlussakkord für diese Reise.

Am Ende der Straße bemerkt er einen Wagen. Die tiefstehende Sonne blendet ihn, aber er erkennt einen schwarzen SUV, der von der Holzmarktstraße kommend um die Kurve ruckelt und schlingert, fast stehen bleibt, laut den Motor aufheulen lässt, dann einen Satz nach vorne macht und beschleunigt. Obwohl der Wagen noch kein Teil von Jonas’ Leben oder dem seiner Familie ist, nicht darin eingreift und es im Moment kaum an der Peripherie berührt, empfindet er den Fahrstil als störend und bedrohlich. Es kann sich eigentlich nur um einen Betrunkenen handeln; hoffentlich wird er bald aus dem Verkehr gezogen. Jonas hasst diese protzigen Autos und ihre Fahrer.

Er hat die birkenbestandene Vorwiese der Siedlung schon fast ganz überquert und sieht nun rückwärtsgehend nach Enno, der zu ihm aufzuschließen versucht. Vera, am Rand der Wiese, überredet Mats mit Engelszungen zu den letzten Metern. Gleich werden sie zu Hause sein, es ist nicht mehr weit.

Der Supermarkt im Alexa gegenüber ist noch geöffnet. Nur wenige Fußgänger sind auf der Alexanderstraße unterwegs, keine Kunden mehr, sondern Nachtschwärmer, junge Leute, die ihre Startpositionen für die Nacht einnehmen, in der Holzmarkt Pampa etwa, um dann später ins Kater Blau zu wechseln oder den KitKatClub.

»He, schlaft nicht ein da hinten«, ruft Jonas.

Das Röhren des Wagens, viel lauter jetzt, lässt ihn wieder in dessen Richtung blicken. Zu seinem Erstaunen ist er bereits viel näher herangekommen, und er beschleunigt weiter. In den seltsam unkontrollierten Lenkbewegungen, mit denen der Fahrer die Spur mehr zu verhöhnen scheint, als dass er sie zu halten versucht, ist die Gewalt des viel zu großen, massiven Wagens zu spüren, der dunkel und schwer der Sonne davonzurasen scheint. Jonas öffnet den Mund, um in seinem stärker werdenden Ärger etwas zu rufen, eine Verwünschung, eine Beleidigung. Er bleibt stehen. In Veras mattem Lächeln sieht er, dass auch sie mit ihren Kräften am Ende ist. Er setzt einen Schritt in ihre Richtung, dann noch einen. Enno kommt allein auf ihn zu; Vera kehrt um und geht die paar Meter zu Mats zurück, um ihn huckepack zu nehmen.

»Nur noch ein kleines Stück!«, ruft er ihnen aufmunternd zu.

Der Wagen beschleunigt weiter, die schlingernden Bewegungen haben plötzlich aufgehört. Er rast einfach. Ein Wettrennen? Jonas sieht keinen weiteren Wagen. Soll er Vera warnen? Aber sie hat mit Mats, ebenso wie Enno, bereits die Vorwiese erreicht, in sicherer Entfernung zur Straße. Es scheint, als beschleunige der Wagen immer weiter, er mag bei 80, 90, jetzt schon 100 Stundenkilometern sein. Ein Raser, ein rücksichtsloser Prolet. Jonas will seiner Empörung Luft machen, aber das unbeherrschte Beispiel, das er im Zug abgegeben hat, hindert ihn; er brüllt nicht. Später wird er noch oft daran denken. Im nächsten Moment bricht das Auto scharf zur Seite aus und driftet steil von der Straße weg Richtung Gehsteig.

»Hinter dir!«, ruft er jetzt, aber es ist zu spät.

Vera dreht sich um; der Wagen springt an der Bordsteinkante hoch wie ein Raubtier beim Angriff und erfasst, scheinbar noch immer beschleunigend, sie und Mats.

So wird er es später in der Zeitung lesen: Der Wagen kam von der Straße ab und erfasste zwei Personen. Jetzt aber erfasst Jonas nicht, was das bedeutet, und er wird sich später nicht einmal erinnern können, was er überhaupt gesehen hat. Alles geschieht unbegreiflich schnell, das Bild ist schon im Moment seiner Entstehung ausgelöscht. Das einzige, was er hört, und sogar durch seinen ganzen Körper hindurch spüren kann, ist der gewaltige Aufprall, mit dem der Wagen eine Sekunde später an einer Birke, die dem Angriff splitternd widersteht, zum Stehen kommt.

10|10

Als er erwacht, sind die Geräusche verstummt. Es ist still, aber still ist nicht das richtige Wort. Jetzt ist da ein gleichmäßiges Piepen, davor waren es Granateinschläge und menschliche Schreie. Ein Traum?

Dies ist nicht sein Bett. Das Licht ist kalt und unpersönlich, er ist nicht zu Hause. Die Frage »Wo bin ich?«, stellt sich dennoch nicht. Das muss ein Krankenhaus sein. Es ist eher ein Gefühl als eine Erinnerung: Etwas Schlimmes ist geschehen.

Er hebt eine Hand. In seinem Arm steckt eine Kanüle. In seiner Nase spürt er einen Beatmungsschlauch. Etwas ist mit seiner Brust. Er zieht die Bettdecke ein Stück herunter und versucht, den Kopf zu heben. Hat er sich jemals so schwer angefühlt wie jetzt?

»Radomir.« Theresias Stimme. »Du bist wach.«

Er kann nicht lächeln. Sein Gesicht schmerzt.

»Du hattest einen Unfall. Du hast geschlafen.«

»Wie lange?«, will er fragen, aber sein Mund funktioniert nicht, seine Stimmbänder, gar nichts. Er kann Theresia nur undeutlich sehen. Nur ihre Stimme versichert ihm, dass er wirklich wach ist, und selbst das könnte geträumt sein. Der Mund so trocken; er hat schrecklichen Durst. Theresia sagt etwas, aber es ist sehr weit weg.

Er nimmt die Straße, die Umgebung, die gesamte Realität zugleich verschwommen und kontrastreich wahr. Der Moment scheint sich endlos zu dehnen. Der Wagen beschleunigt so stark wie ein Flugzeug beim Start – so kommt es ihm zumindest vor –, und er hat keinerlei Einfluss darauf. Es gibt kein Noch nicht und kein Nicht mehr: Ein Gefühl, als ginge die Zeit ihn nicht länger an. Nichts von dem, was geschieht, unterliegt seiner Kontrolle. Er ist sicher, gleich zu sterben, aber das ist nichts, wovor er sich fürchten müsste. Er driftet zur Seite, vermutlich wird der Wagen zerschellen, an einer Wand oder einem Baum, sein Körper zerquetscht. Vielleicht wird er verbrennen. Das alles spielt keine Rolle, er spürt nichts. Auch sein Tod geht ihn schon nichts mehr an.

Als er aufwacht, diesmal klarer, zweifelloser, ist Theresia nicht mehr da. Er ist außerstande zu sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Aber jetzt ist sein Verstand einigermaßen bei Kräften. Er hat noch immer Schmerzen, im Gesicht und auch in der Brust, doch er kann sie jetzt einordnen. Er muss operiert worden sein. Die Jalousie ist heruntergelassen, dahinter ist trübes Licht zu ahnen: Es ist Tag. Trotz der Schmerzen genießt er die unvermittelte Sicherheit, nach wie vor ein Teil dieser Welt zu sein.

»Geht es dir besser?«, fragt Theresia. Sie sieht übernatürlich gesund aus: Rouge, Make-up, die Fingernägel knallrot, dazu die blonden Haare. Der Rock ist sehr figurbetont, eigentlich etwas für Frauen, die zwanzig oder dreißig Jahre jünger sind.

»Was ist passiert?«, fragt er. Seine Stimme ist nur ein Flüstern.

»Bald geht’s dir besser, Radi.«

Er versucht, tief einzuatmen, doch es geht nicht. Der Schmerz ist sowohl innerlich als auch äußerlich, wie eine Wunde. »Was ist da?«

Theresia setzte sich zu ihm und nimmt seine Hand, die sich unendlich langsam zu dieser Wunde auf den Weg gemacht hat.

»Was du für Sachen machst!«, sagt sie mit zärtlichem Tadel.

»Wie lange habe ich geschlafen?«

Sie nimmt ein Glas von seinem Nachttisch und füllte es zur Hälfte mit Wasser. Fragend hält sie es ihm hin, und als er nickt, stützte sie seinen Nacken. Er stöhnt und spuckt das meiste über sein Krankenhemd, die Bettdecke.

»Soll ich den Arzt holen?«

Er schüttelt schwach den Kopf. »Ich hatte einen Unfall«, hört er sich sagen.

Theresia streichelt seine Hand. Ihre ist trocken und kühl. »Du wirst wieder gesund«, sagt sie, wie um mit der guten Nachricht anzufangen. »Es wird etwas dauern, aber du wirst wieder ganz gesund.«

»Wann?«

Sie drückt seine Hand und lächelt zuversichtlich. Nicht zuversichtlich: unverbindlich.

»Ich fühle mich gut«, sagt er.

»Nein. Tust du nicht.«

Er schließt die Augen. Ein weiteres Stückchen Erinnerung kehrt zurück: Die Erkenntnis, dass nichts den schrecklichen Ausgang mehr verhindern kann. Dann lässt er los, akzeptiert die Katastrophe. Die ganze Welt löst sich in Nebel auf, wie bei einem Musikstück, das im lautesten Crescendo abrupt abbricht. »Was ist mit dem Wagen?«

»Der Wagen ist egal«, sagt Theresia bestimmt. »Du brauchst jetzt Ruhe. Das ist das Wichtigste. Der Arzt sagt …«

Er dreht den Kopf zur Seite, versucht, aus dem Fenster zu sehen. »Kannst du die Jalousien hochziehen?«

Sie steht auf und geht zum Fenster.

»Was ist passiert?«, fragt er noch mal.

Sie verharrt in der Bewegung, die Jalousie halb geöffnet. »Der Wagen ist Schrott, Radi. Es ist ein Wunder, dass du da lebend rausgekommen bist.«

Er bekommt schlecht Luft, hustet; der Schmerz zerreißt ihm die Brust. Er stöhnt auf.

Theresia kommt an sein Bett und drückt die Klingel.

»Hast du von Gell gehört?«, fragt er mit kaum hörbarer Stimme.

»Du solltest nicht so viel sprechen, Radi.«

Während er versucht, die Fragen der Ärztin mit einem Nicken oder Kopfschütteln zu beantworten – »Haben Sie Schmerzen? Bekommen Sie genug Luft?« –, drängt auf einmal der Gedanke an den Termin, den er verpasst hat, mit Macht in sein Bewusstsein. Ein Schock geht durch seinen Körper: Er hätte Gell abholen sollen. Jalayer hatte ihm eine Stunde vorher den Ort mitgeteilt, alles sollte sehr schnell gehen. Radomir hatte in seinem Büro die Verträge zusammengesucht und Gell informiert, noch bevor er Khaled und Sherif angerufen hatte, um auch ihnen den Treffpunkt mitzuteilen. Bajrami würde am frühen Morgen bereits wieder zurückfliegen, auch Jalayer würde nur für dieses Treffen in der Stadt sein. Er sah vor sich, wie sie alle sich in der Lobby des Park Inn hätten begrüßen sollen: Gruppenbild mit Anwalt. Es müsse nicht die Lobby sein, hatte Gell gesagt, von ihm aus auch das Parkhaus, Hauptsache Familienfoto. Als ob es nicht schon schwierig genug gewesen wäre, dieses Treffen überhaupt zu arrangieren.

Monatelang hatte er auf die Zusammenkunft hingearbeitet, Telefonate mit Unbekannten geführt, Kontaktpersonen geschmiert, immer wieder neue Modalitäten vorgeschlagen und ihre Risiken durchgespielt. Auf dem Weg zum Park Inn waren ihm tausend Dinge durch den Kopf gegangen, die auch jetzt noch schiefgehen konnten. In keinem dieser Szenarien war ein Unfall vorgekommen.

Durch diesen Unfall ist sein Leben nun völlig aus den Fugen geraten. Sein Fehlen hat das Treffen vereitelt; Monate der Vorbereitung waren umsonst; sehr viele Menschen werden nun enttäuscht von ihm sein. Geschäftspartner im allgemeinen, und diese besonders, sehen alles, was bei derartigen Treffen schiefgeht, als verdächtig an. Das führt in den meisten Fällen zum sofortigen Ende der Geschäftsbeziehungen. Sollte dies der Fall sein, wird es Auswirkungen haben, auf ihn, auf Theresia, auf ihr ganzes restliches Leben. Er steht wieder am Anfang, ein Sklave seiner Identität.

Er muss sein Telefon haben. Sofort.

»Sie werden vielleicht eine Zeit lang Schlafstörungen haben. Schwindelgefühle, beunruhigende Träume. Engegefühle, Angstzustände. Womöglich sogar Panikattacken. Das ist nicht ungewöhnlich nach einem solchen Eingriff.«

Er nickt zum Zeichen, dass er verstanden hat. Und um zu verheimlichen, dass ihre Voraussagen schon jetzt zutreffen.

»Brauche ich mein Telefon, bitte«, sagt er mit schleppender Stimme.

Die Ärztin, eine sehr junge Person, die ehrgeizig und steif in ihrem gestärkten Kittel steckt, nickt und schüttelt dann sofort den Kopf. »Das geht nicht. Telefon bedeutet Aufregung. Aufregung bedeutet erhöhte Pulsfrequenz. Das können Sie sich nicht leisten. Wenn Sie jetzt ein Telefon in die Hand nehmen, bringt es Sie um.«

Die Pflegerin neben der Ärztin zuckt kaum merklich zusammen, auch Theresia erhebt sich unwillkürlich von der Bettkante und macht Anstalten, etwas zu entgegnen, vielleicht über angemessene Wortwahl vor einem Patienten, der sich auf keinen Fall aufregen sollte.

»Hat die Psychologin schon mit Ihnen gesprochen?«, will die Ärztin wissen.

»Er ist doch gerade erst aufgewacht«, sagt Theresia schnell. Am Klang ihrer Stimme erkennt Radomir erleichtert, dass sie die Ärztin loswerden will.

Er muss zumindest Jalayer anrufen. Unbedingt. Und Khaled und Sherif. Ihnen erklären, was passiert ist. Sherif wird es glauben, natürlich, er hat ja keinen Grund, es nicht zu tun. Ebenso Khaled. Sie können sich ja selbst davon überzeugen, dass Radomir im Krankenhaus liegt. Und Gell, denkt er, schockiert darüber, dass es ihm erst jetzt einfällt: ob er verletzt ist?

Er muss die Stationsärztin fragend angesehen haben, denn sie sagt nun an Radomir gewandt: »In der Reha gehört eine Psychologin ganz normal zum Standardprogramm.«

»Warum?«, fragt Radomir zerstreut.

»Ein Schuldtrauma kann den Genesungsprozess negativ beeinflussen.«

»Er ist noch nicht …«, beginnt Theresia und unterbricht sich, was sie sonst nie tut. »Können wir das nicht alles später besprechen? Mein Mann muss jetzt erst mal zu Kräften kommen!«

»Wieso Schuldtrauma?«, fragt Radomir.

»Oh«, sagt die Ärztin und blättert im Krankenblatt. »Ich dachte, man hätte Ihnen das …« Jetzt ist sie es, die sich unterbricht. »Das ist ja jetzt …«

Die drei Frauen sehen sich verlegen an, selbst für Radomir ist die Panne offensichtlich. »Ist er … ist ihm was passiert? Gell?«

»Ihm nicht«, sagt die Ärztin. »Seiner Frau.«

»Seiner Frau?« Radomirs Gedanken überschlagen sich in Zeitlupe. Er hat Gells Frau noch nie gesehen und ist sich sehr sicher, dass er sie niemals kennenlernen wird. Sie ist für die ganze Sache überhaupt nicht relevant. »Verstehe ich nicht.«

»Wir wollen das später fortsetzen«, sagt Theresia bestimmt. »Mein Mann braucht jetzt Ruhe. Das haben Sie selbst gesagt.«

Verlegen ziehen sich die Ärztin und die Pflegerin zurück.

Als die beiden draußen sind, wiederholt Radomir leise: »Mein Telefon.«

Er versucht, in sieben Richtungen gleichzeitig zu denken. Dass er das Treffen hat platzen lassen, ist ein Unglück, aber er kann es reparieren. Er braucht nur sein Telefon. Alles andere ist unwichtig. Er muss seine Gedanken sammeln und den richtigen Leuten alles erklären, in kurzen, klaren Sätzen. Er muss mit dem Anfang anfangen. Ein Unfall. Es hat einen Unfall gegeben. Er muss ruhig atmen. Sich konzentrieren. Er braucht sein Telefon.

Theresia setzt sich zu ihm auf die Bettkante und nimmt abermals seine Hand. Sie beugt sich herunter und küsst ihn auf die Stirn. »Radomir. Dafür kommt die Zeit. Hab Geduld. Jetzt ist nur eins wichtig …«

»Durst.«

Er trinkt und lässt erschöpft den Kopf ins Kissen fallen. Eine lange Weile ist es still, kein Geräusch außer Theresias Atem und das leise Summen irgendeines Geräts ist zu hören.

»Was ist passiert, Theresia?«, fragt er noch einmal. »Ich muss das wissen.«

Theresia drückt wieder seine Hand, ohne etwas zu sagen.

»Ist jemand verletzt?«

Eine endlose Weile lang dehnt sich das Schweigen, fast dämmert er wieder weg. Er wünscht sich, er hätte nicht gefragt. Dann schreckt er wieder hoch. »Theresia?«

Als nähme sie Anlauf für einen vielleicht zu waghalsigen Sprung, sagt sie gepresst: »Du hattest keine Kontrolle mehr über den Wagen. Er ist von der Straße abgekommen. Nichts davon ist deine Schuld.«

»Nichts wovon?«

»Da war eine Familie. Der Vater und eines der Kinder sind wohlauf. Aber das andere Kind und die Mutter …«

»Was?«

»Sie sind gestorben, Radi. Sie sind beide tot.«

9|9

Der Widerschein des Feuers erhellt die Dunkelheit. Die Flammen schlagen unter der aufgesprungenen Motorhaube hervor und verbrennen die Blätter der Birke, an der der Wagen zum Stehen gekommen ist. Asche wirbelt durch die Luft, schwebt herab, steigt in der Wärme nach oben und sinkt wieder nieder. Enno hat sein Gesicht in seinem Schoß vergraben.

In das Flackern des Feuers stimmt kontrapunktisch das Blaulicht des Feuerwehrwagens ein. Männer in Schutzuniform und Gasmasken laufen herum. Einer schreit ihn über seine Maske hinweg an. War das eine Frage? Ein weiterer Wagen kommt hinzu. Innerhalb weniger Sekunden (sind es Sekunden?) werden die Flammen des Wagens mit Schaum erstickt, nur das Blaulicht zuckt weiter.

Das Feuer in der Baumkrone qualmt stark, der Strahl der Löschflasche reicht nicht bis ganz hinauf. Schläuche müssen entrollt und in Betrieb genommen werden. Auch das Auto qualmt nach. Die Feuerwehrleute bewegen sich durch die Schwaden, angsteinflößende Gestalten wie aus einem Nebelwald. Eine Bahre wird herangetragen. Ein Mann, etwas abseits im Gras, wird wiederbelebt. Der Fahrer des Wagens? Man trägt ihn zu einem Ambulanzwagen. Der Ambulanzwagen fährt unter Sirenengeheul weg.

Indessen stemmen Feuerwehrleute mit einem hydraulischen Apparat den Wagen seitlich hoch. Ein Sanitäter kommt mit einer Rettungsdecke zu ihm. Gerade in dem Moment, als er sie ausbreitet, entdeckt Jonas einen einzelnen Schuh in der Nähe des Wagens. Einen Sportschuh. Veras Schuh. Dann verschwindet er hinter der Goldfolie, die weniger Wärme spenden, als vielmehr seine Sicht begrenzen soll. Der Sanitäter zieht ihn vorsichtig am Arm hoch, so vorsichtig, dass wiederum Jonas Enno mit sich ziehen kann. Innerhalb der wenigen Sekunden, in denen der Mann mit der Folie vor ihm stand, ist ein Sichtschutz hochgezogen worden. Er soll verhindern, dass man unter den Wagen sehen kann. Dass er und Enno unter den Wagen sehen können.