8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwei Männer. Zwei Welten. Eine Freundschaft, die Geschichte schreibt.

1918: Der Krieg ist vorbei – doch für Ernest Feist und Philipp F. Reemtsma beginnt nun erst der wahre Kampf. Der eine, jüdischer Fabrikant, gründet im badischen Lahr die „Roth-Händle“. Der andere will das väterliche Tabak-nternehmen groß machen, richtig groß.

Was als geschäftliche Bekanntschaft beginnt, wird zu einer außergewöhnlichen Männerfreundschaft. Doch in diesen Zeiten müssen beide Männer entscheiden, wie weit sie für Erfolg, Loyalität, Familie, Überleben und Ehre gehen.

Ein epischer Roman über Mut, Verrat und den Preis der Freundschaft, der zeigt, wie selbst im dunkelsten Kapitel Deutschlands Hoffnung und Menschlichkeit überleben können. Packend, bewegend und inspiriert von den Biografien zweier bedeutender Unternehmer – ein spannendes Panorama deutscher Geschichte voller menschlicher Dramen.

„Eine Geschichte, verwurzelt im Überleben meiner Familie, geschrieben mit Sorgfalt und Mitgefühl – ein kraftvolles Zeugnis der Widerstandskraft angesichts unvorstellbarer Widrigkeiten. Ihre Stimmen – und die Stimmen so vieler anderer – leben in diesen Seiten weiter.“

Andree Feist Kaminsky, Enkelin von Ernest Feist

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

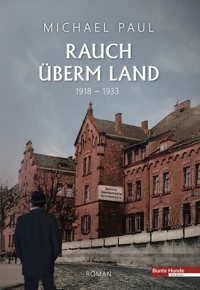

Michael Paul

Rauch überm Land

Teil 1

1918–1933

Michael Paul

Rauch überm Land

Dieser Roman ist durch wahre Begebenheiten inspiriert. Insbesondere das Leben der Familien Feist und Reemtsma und die politischen Ereignisse dieser intensiven Zeit wurden unverfälscht wiedergegeben. Um eine fesselnde Erzählung zu erschaffen, wurden jedoch fiktive Ereignisse und Personen in die Geschichte eingefügt.

Historische Persönlichkeiten und Schauplätze wurden nach bestem Wissen und Gewissen dargestellt. Dieser Roman bietet somit sowohl eine unterhaltsame Lektüre als auch einen spannenden Einblick in die Zeit der Weimarer Republik (Band 1) und des Nationalsozialismus (Band 2) in Deutschland.

© 2025 Michael Paul

Lektorat: Kathrin Klose

Korrektorat und Textsatz: Katrin Scheiding

Umschlaggestaltung: Rebekka Schnebel

Titelfoto: Roth-Händle, Stock-Adobe.com,

ISBN: 978-3-947081-19-6

Website des Verlags: www.bunte-hunde.de

Website des Autors: www.michael-paul.eu

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Bibliografie und sie ist im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

»Wer vor der Vergangenheit

die Augen verschließt,

wird blind für die Gegenwart.«

Richard von Weizsäcker

1920–2015

1981 bis 1984 Regierender Bürgermeister von Berlin

1984 bis 1994 Bundespräsident der

Bundesrepublik Deutschland

Vorwort

Als Michael Paul mich zum ersten Mal wegen dieses Buches ansprach, wusste ich nicht recht, was ich erwarten sollte. Er stellte sich als deutscher christlicher Schriftsteller vor, der einen historischen Roman schreiben wollte, inspiriert von der Geschichte meiner Familie. Meine erste Reaktion war, offen gesagt, Besorgnis. Angesichts unserer Familiengeschichte – Juden, die vor den Nazis flohen, während andere Verwandte im Holocaust ermordet wurden – konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, welche Absichten er hatte. Konnte jemand außerhalb unserer Gemeinschaft dieser Geschichte mit der Sensibilität und Sorgfalt begegnen, die sie verdient? War es überhaupt sicher, so schmerzhafte Erinnerungen zu öffnen? Erst nach mehreren E-Mails und Gesprächen begann ich, mich wohl genug zu fühlen, um mehr zu erzählen.

Wer mich schließlich beruhigte, war Michael selbst. Seine Wärme, Freundlichkeit und sein Respekt wurden von Anfang an deutlich. Er erklärte, dass er mit meiner Mutter Laure sprechen wolle, um möglichst viele Fakten zu sammeln. Anfangs zögerte ich, sie einzubeziehen, doch dann erkannte ich seine Aufrichtigkeit. Als wir ihn schließlich während der Covid-Zeit per Zoom trafen, legte sich jede noch verbliebene Unruhe. Er hörte aufmerksam, geduldig und mit tiefem Respekt zu. Meine Mutter, die heute 92 Jahre alt ist, begann, in ihren Erinnerungen zurückzugehen und Bruchstücke aus ihrem frühen Leben zu teilen – Dinge, über die sie selbst innerhalb unserer Familie kaum je gesprochen hatte. Es war zutiefst bewegend mitzuerleben, wie sie mutig sowohl lichte als auch dunkle Erinnerungen noch einmal aufrief.

In meiner Kindheit sprach meine Familie kaum über das, was sie erlitten hatte. Die Schrecken der Flucht vor den Nazis, der Verlust geliebter Menschen, die Mühen, in New York City ohne Sprachkenntnisse und ohne das vertraute Leben aus Straßburg neu zu beginnen – all das waren keine Geschichten, die am Esstisch erzählt wurden. Meine Großeltern hatten in Frankreich vor dem Krieg ein gutes Leben geführt, doch diese Welt blieb zurück. Jahrzehntelang füllte Schweigen die Lücken, wo Erinnerungen hätten leben können. Erst in den letzten Jahren begann meine Mutter, kleine Teile ihrer Kindheit zu erzählen – Eindrücke aus Straßburg, die dramatische Flucht, die lange und unsichere Überfahrt über den Ozean.

Ich hatte Sorge, ob sie sich wohlfühlen würde, mit Michael Paul zu sprechen. In die Vergangenheit zurückzugehen, kann ebenso erschöpfend wie emotional sein. Doch zu meiner Überraschung wurden diese Gespräche zu einer Gelegenheit, gehört zu werden – und für mich zu einer Möglichkeit, mehr über unsere Familiengeschichte zu erfahren, als ich je zuvor wusste. Ich hatte befürchtet, das Sprechen darüber würde nur Schmerzen hervorholen. Doch auf gewisse Weise trug die Gegenwart schon ihre eigenen Mahnungen in sich. Der Aufstieg beunruhigender politischer Strömungen in Amerika erinnerte unsere Familie – wie so viele andere – daran, dass »Nie wieder« nicht nur Erinnerung bedeutet, sondern auch Wachsamkeit. Als meine Mutter mit Michael sprach, wurde die Dringlichkeit, diese Geschichte in der heutigen Welt zu erzählen, umso deutlicher.

Meine Großeltern, meine Mutter und meine Tante gehörten zu den letzten jüdischen Familien, die Europa per Schiff verlassen konnten. Sie verließen Marseille 1941, bevor die Nazis diesen Weg endgültig versperrten. Ihre Reise war alles andere als geradlinig: Das Schiff wurde auf hoher See gestoppt, durchsucht und nach Trinidad umgeleitet. Dort brachte man die Passagiere in ein Internierungslager, bevor sie schließlich in die Vereinigten Staaten weiterreisen konnten. Sie gehörten zu den Glücklichen. Meine Urgroßeltern und zwei Schwestern meiner Großmutter wurden im Holocaust ermordet.

Ihre Geschichte ist eine von Widerstandskraft, von Mut angesichts unvorstellbarer Widrigkeiten und davon, niemals »Nein« als das Ende der Geschichte zu akzeptieren. Meinen Großvater, Ernst Feist, habe ich nie kennengelernt – nur durch Erzählungen. Und doch war seine Präsenz immer stark in meiner Vorstellung. Er starb, als ich noch ein Baby war, aber ich wuchs mit Geschichten über seine beeindruckende Größe – 1,93 Meter – und seinen Ruf als fairer Geschäftsmann auf, der seine Familie liebte und beschützte.

Seine Frau, meine Großmutter Miriam, war die einzige Großmutter, die ich hatte, und ich durfte sie bis zu meinem dreißigsten Lebensjahr erleben – damals war ich schwanger mit meinem Sohn Eli Feist Kaminsky Kisselbach (der übrigens genauso groß wurde wie mein Großvater und eine ähnlich starke und fürsorgliche Ausstrahlung hat). Nach allem, was ich weiß, muss mein Großvater ein außergewöhnlicher Mann gewesen sein: das durchzustehen, was er erlebte, sein Leben in einem neuen Land neu aufzubauen und dabei positiv und dankbar zu bleiben. Leider starb er relativ jung. Ich frage mich oft, was er von diesem Buch halten würde. Vielleicht wäre er überrascht, dass sich jemand so sehr für sein Leben interessiert und darüber schreiben möchte.

Das ist einer der vielen Gründe, warum ich Michael Paul dankbar bin. Indem er Teile unserer Familiengeschichte dokumentiert hat, hat er uns etwas Bleibendes gegeben – eine Möglichkeit, diese Geschichten weiterleben zu lassen, wenn wir nicht mehr da sind. Für mich ist dieses Buch sowohl ein Denkmal für meine Familie als auch eine Mahnung vor den Gefahren des Schweigens. Ich freue mich darauf zu sehen, wie Michael unsere Geschichte in seinen neuen Roman eingewoben hat – und welche Bedeutung sie für die Leser haben wird, die vielleicht Parallelen zu den Kämpfen ihrer eigenen Familien erkennen.

Michael, danke, dass du dir die Zeit, die Mühe und die Energie genommen hast, mich ausfindig zu machen – und noch mehr danke für dein aufrichtiges Interesse an meiner Familie und ihrer Geschichte. Ich habe unsere Gespräche wirklich genossen und freue mich auf unsere neue Freundschaft. Meine Hoffnung ist, dass dieses Buch nicht nur den Weg einer Familie ehrt, sondern auch die Leserinnen und Leser daran erinnert, wie wichtig Wachsamkeit ist. »Nie wieder« ist mehr als ein Spruch; es ist ein Aufruf zum Handeln. Jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen, für Freiheit, für Menschenwürde und für eine Welt einzutreten, in der Menschen aller Glaubensrichtungen und Hintergründe in Sicherheit, Frieden und Harmonie zusammenleben können.

Andree Feist Kaminsky

Enkelin von Ernest Feist

Connecticut, USA

Vorwort des Autors

Braucht es tatsächlich ein Vorwort zu einem Roman? »Nein!«, wird die Schar der Lektoren rufen. Erich Kästner erzählte, dass seine Freunde es sogar als Unart bezeichneten. Er erwiderte, dass man sich Unarten leider am schwersten abgewöhnen könne und er es zudem für keine Unart hielt. Er vergleicht ein Vorwort vielmehr mit einem hübschen Vorgarten vor dem Haus. Dieser wunderbar metaphorischen Sichtweise möchte ich mich hier gerne anschließen. Zumal es mein erstes Vorwort in einem meiner Romane ist, aber hier erscheint es mir eben angebracht. Und gegen einen schönen Vorgarten kann auch eine Lektorin ja wirklich nichts haben.

Mein Roman umspannt die Zeit vom November 1918 bis zum 9. Mai 1945, also exakt zwei sehr prägende Phasen unseres Landes, der Weimarer Republik und der furchtbaren Zeit des Nationalsozialismus. Praktischerweise liegt das außerordentlich ereignisreiche Jahr 1933 ungefähr in der Mitte, sodass sich hier die beiden Bücher des Romans trennen lassen. In der Geschichte begleiten wir zwei bedeutende deutsche Unternehmer durch ihr wahrlich aufregendes Leben. Sie waren mit ihrem Handeln wertvolle Zeitzeugen. Zwischen den beiden scheinbaren Konkurrenten entsteht schon früh eine bemerkenswerte, sehr ungewöhnliche Freundschaft. Während der eine als Jude um sein Leben kämpfen muss, arrangiert sich der andere als Reichswirtschaftsführer mit den allerobersten Nazis in Berlin. Trotzdem übersteht diese spannende Freundschaft größte Belastungen und Gefahren und ist ein Teil unserer deutschen Geschichte geworden. Deshalb muss sie endlich erzählt werden.

Der Roman umspannt im vorgenannten Zeitraum 6.969 Tage. Das wäre zweifelsfrei zu viel, um sie chronologisch Tag für Tag zu erzählen und würde wohl den Umfang eines gesamten Brockhaus sprengen. Die Älteren mögen sich erinnern und hatten ihn vielleicht im Regal stehen. So erzähle ich kapitelweise in Episoden biografisch das Leben dieser beiden bedeutenden Industriellen, wobei ich mir die Freiheit nehme, einen dritten, fiktiven Protagonisten anzufügen. Diese drei Perspektiven führen zum einen oder anderen kleinen Zeitsprung, aber das passiert ja in jedem Roman. Oder haben Sie schon einmal gelesen, wann Protagonisten aufs Klo gehen oder wie Kommissare stundenlang Berichte tippen? Zeitliche Auslassungen und Verdichtungen sind ein dramaturgisch notwendiges Werkzeug des Schriftstellers. Sonst würde es auch wirklich langweilig werden, im wahrsten Sinne dieses Wortes.

Ein ganz persönliches Wort zum Rauchen und zu Zigaretten möchte ich an der Stelle noch loswerden. Es ist für den Roman an sich unerheblich, dass die beiden Protagonisten die bedeutendsten Zigarettenhersteller unseres Landes waren. Nichts liegt mir ferner, als damit das Rauchen anzupreisen oder die Gefahren des Rauchens herunterzuspielen. Rauchen tötet! Mein Vater starb als lebenslang starker Raucher auf schreckliche Weise an Lungenkrebs. Ich weiß also sehr genau, was das bedeutet. Auch Ernest Feist und Philipp F. Reemtsma wussten das. Letzterer ist an den Folgen des Rauchens gestorben. Rauchen war zu der Zeit, in der der Roman spielt, absolut üblich und gesellschaftsfähig und nicht so bewertet, wie das heute glücklicherweise der Fall ist. Und das, obwohl man die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens spätestens seit Mitte der 1930er-Jahre kannte.

Im Sinne von Erich Kästner endet damit aber nun auch mein Gang durch den kleinen Vorgarten, mein Vorwort, denn nun beginnt das Buch. Im Umkehrschluss zu seiner Aussage »Kein Buch ohne Vorwort« gilt ja, auch da hat er zweifelsfrei recht, insbesondere die Umkehrung: »Kein Vorwort ohne Buch.«

1 Ernest

Straßburg – Herbst 1918

»Der Krieg ist aus! Der Krieg ist aus!«

Ernest und sein Vater schreckten auf und sahen zur Tür. Ein Junge mit Schiebermütze, löchriger blauer Arbeiterhose und dreckiger Jacke hatte die Tür des Cafés aufgerissen. Das Türglöckchen klingelte wie verrückt und läutete passend zu der aufregenden Meldung. Der Junge trug einen Stapel dünner Sonderausgaben der »Straßburger Nachrichten« und die Leute rissen ihm die Zeitung regelrecht aus den Händen und redeten aufgeregt durcheinander. Viele warfen Münzen auf ihren Tisch und verließen eilig das Café. Offenbar wollten sie alle die Neuigkeit weiterverbreiten, so, als hätten sie sie selbst als Erste erfahren. Ernest sah hinaus auf die Straße. Wie ein Lauffeuer schien sich die Nachricht vom Ende des Krieges und der Kapitulation in der Stadt zu verbreiten. Aufgeregt rannten die Menschen durch die Gassen oder standen in kleinen Gruppen zusammen und redeten wild gestikulierend über die Schlagzeile des Tages. Frauen weinten, vermutlich vor Glück, weil sie nun auf die Rückkehr ihrer Söhne und Männer hoffen konnten. Der 11. November 1918 würde zweifelsfrei in die Geschichte eingehen.

Ernest Feist und sein Vater Johann blieben zunächst im mittlerweile fast leeren Café an ihrem Tisch am Fenster sitzen. Marianne, die Besitzerin in ihrer weißen, mit Rosenmuster bestickten Rüschenschürze, lief herum, sammelte das Geld ein und räumte das Geschirr ab.

Anders als die anderen waren Ernest und Johann nicht aufgesprungen, diskutierten nicht aufgeregt, sondern saßen wortlos da. Ernest sah seinen Vater an. Blass und etwas kraftlos sah er aus, immer wieder musste er husten. Die achtundsechzig Jahre und das anstrengende Leben als Direktor der »Elsässischen Tabakmanufaktur« hatten Spuren hinterlassen, seine Gesundheit angegriffen. Doch wie immer versuchte er, es vor seinem Sohn zu überspielen. Ernest machte sich Sorgen. Natürlich war in der Familie vorgesehen, dass er eines Tages die Nachfolge antritt und die Tabakfabrik übernimmt. Und nicht nur die in Straßburg, sondern auch die, die der Vater vor vielen Jahren dazugekauft hatte: »Gräff« in Bingen am Rhein, »Jedicke« in Dresden und »Ermeler« in Berlin.

»Na ja. Das kam ja nicht ganz unerwartet«, sagte Johann ruhig. »Mit dem Matrosenaufstand in Kiel und den Unruhen in Berlin war doch klar, dass das Ende dieses verdammten Krieges naht. Der Kaiser hat Berlin auch schon längst verlassen und die Republik war ausgerufen, gleich zweimal. Hoffen wir, dass die Kommunisten sich nicht durchsetzen, und die Siegermächte werden den Deutschen ganz bestimmt keinen Kaiser mehr zubilligen.«

»Was meinst du, was das für uns bedeutet?«, fragte Ernest besorgt. Das Elsass hatte bis zu Bismarcks Krieg 1871 zu Frankreich gehört und die Franzosen hatten keinen Hehl daraus gemacht, dass sie das Elsass zurückhaben wollten.

»Ja, kann gut sein, dass wir den Rhein wieder als Grenze bekommen«, antwortete der Vater nachdenklich.

»Und dann? Was passiert mit unserer Fabrik hier in Straßburg? Was passiert mit uns?«

»Vielleicht können wir die Manufaktur behalten, wenn wir für das französische Tabakmonopol arbeiten. Sie werden uns keine Wahl lassen, befürchte ich. Denn wir sind jetzt die verhassten Verlierer. Womöglich konfiszieren sie einfach alles und jagen uns davon. Warten wir die kommenden Tage oder Wochen ab, dann werden wir es sehen und machen unseren Plan. Vielleicht ist nun deine Zeit gekommen.« Er hustete wieder schwer.

Ernest zuckte zusammen. Er hatte nicht erwartet, mit seinen fünfundzwanzig Jahren schon die große Verantwortung seines Vaters übernehmen zu müssen. Längst war er zum Tabakspezialisten gereift und konnte fast jeden Jahrgang des deutschen schwarzen Tabaks aus den Anbaugebieten in Baden und der Pfalz am Geruch und zwischen den Fingern erkennen. Doch er hatte gehofft, noch ein paar Jahre Zeit zu haben, bevor er die Manufaktur übernehmen würde. Schließlich war es die Qualität, die richtige Mischung aus den guten Tabaken jedes Erntejahres, die sie ihre Zigaretten, insbesondere die »Roth-Händle«, so erfolgreich verkaufen ließ. Und das war seine Spezialität, diese Tabake zu erkennen, zu riechen und ein Gefühl dafür zu haben. Im Krieg hatte der Absatz der Zigaretten massiv zugenommen. Es gab keinen Soldaten im Schützengraben, der nicht geraucht hatte. Und die Heeresleitung hatte erkannt, dass immer genügend verfügbare Zigaretten mitentscheidend waren für die Moral in der Truppe.

Das Militär als Kunde würde nun wegfallen, aber geraucht werden würde weiter. So stimmte er seinem Vater zu.

»Ja, warten wir ab. Dann sehen wir weiter.« Johann strich sich durch seinen grauen Vollbart. Das tat er immer, wenn etwas in ihm arbeitete, ihn etwas beschäftigte.

Ernest kannte seinen Vater nur zu gut, gerade auch als Unternehmer. »Abwarten« war sicher nicht seine Art. Er handelte immer weitsichtig, dachte strategisch, war auf alle Eventualitäten vorbereitet. So hatte er es von ihm gelernt und so würde er das Unternehmen weiterführen. Doch jetzt würde es anders kommen, er vermutlich nicht mehr wie geplant Geschäftsführer der »Elsässischen Tabakmanufaktur« werden. Doch vermutlich war die Weitsicht seines Vaters nun ihre Rettung. Berlin, Dresden und Bingen würden deutsch bleiben, schlimmstenfalls besetzt werden. Vielleicht würden sie Maschinen verlieren, würden diese beschlagnahmt. Aber Zigaretten waren gewissermaßen ein Lebensmittel. Sie waren kriegswichtig gewesen und alle würden auch nun im Frieden weiterrauchen. In schlechten Zeiten wurde mehr geraucht als in guten Zeiten. Ernest musste sich eingestehen, dass sie vom Krieg und den unendlich vielen rauchenden Soldaten in den Schützengräben profitiert und damit ein kleines Vermögen verdient hatten.

»Komm, Vater, lass uns in die Synagoge gehen. In der Gemeinde wird einige Unruhe herrschen. Und anschließend gehen wir nach Hause. Mutter wartet sicher schon auf uns.« Er winkte Marianne zu sich und bezahlte, wie immer, mit einem großzügigen Trinkgeld.

Sie sprachen kein Wort, waren beide in Gedanken, als sie auf dem Weg zur Synagoge den großen Kleberplatz überquerten. Ein Krieg war ein einschneidendes Ereignis für das Leben jedes Bürgers. Wenn er begann, solange er dauerte und erst recht und erneut, wenn er endete, brach eine weitere ungewisse Zeit an. Überall in den Straßen herrschte ein umtriebiges Chaos wie auf einem Ameisenhaufen. Ernest konnte kaum deuten, ob es Freude über das Ende des Krieges war, Enttäuschung über die Niederlage oder Furcht vor der Zukunft, der Ungewissheit, denn die »Rothosen«, die Franzosen, hatten allen Grund, wütend zu sein. Die Menschen liefen kreuz und quer durcheinander. Er sah den nachdenklichen Gesichtsausdruck seines Vaters, als sie über die Marktbrücke den Stadtgrabenkanal überquerten und die Synagoge erreichten. Als sie das Portal des Gotteshauses betraten, kam ihnen der alte Jakob Rosenbaum entgegen. Er war auffällig klein und sein Rücken schon von seinem langen Leben gebeugt. Seine stets liebevolle und respektvolle Art schätzten alle in der Gemeinde. Seit seine Frau gestorben war und er nicht mehr als Anwalt arbeitete, war er praktisch nur noch in der Synagoge anzutreffen. Er kümmerte sich dort um alles, sorgte für Ordnung und veranlasste das Nötige, wenn etwas repariert werden musste. Und er nahm auch selbst einen Besen in die Hand, wenn der Herbstwind wieder die herabfallenden Blätter der Bäume in den Vorraum geblasen hatte.

»Schalom aleichem, Johann, Ernest! Wie schön, dass ihr gekommen seid. Ihr habt die neuen Nachrichten sicher schon gehört. Wir sind alle ganz aufgeregt. Kommt herein.«

»Aleichem schalom, Jakob«, begrüßte Johann ihn. »Wir wollen nur kurz ein Dankgebet sprechen und dann nach Hause. Die Familie ...«

»Aber natürlich, Johann, natürlich«, erwiderte Rosenbaum milde lächelnd.

In der Synagoge war tatsächlich reger Betrieb, viele Männer waren gekommen. Die Synagoge war im Gegensatz zu einer christliche Kirche nicht nur für das Gebet erbaut. Es war das Gemeindezentrum. Sie standen zusammen, tranken Tee und diskutierten. Doch Jakob und Ernest nickten vielen nur freundlich zu, ein »Schalom« hier und da, aber ließen sich nicht in Gespräche verwickeln. Sie waren keine streng praktizierenden Juden, Ernest noch weniger als sein Vater. Aber sie waren Teil der Gemeinde, schätzten sie, und natürlich war man an den Feiertagen auch in der Synagoge, wenn es der Betrieb zuließ. Die Manufaktur, die Betriebe und die Familie standen an erster Stelle. Und so brachen sie nach einem kurzen Dankgebet auch wieder auf. Die Mutter hatte sicher schon gekocht, und Oskar und Salome, Ernests ältere Geschwister, würden nach den neuesten Nachrichten ungeduldig auf sie warten. So liefen sie schnellen Schrittes den Kanal entlang und erreichten nach wenigen Minuten den Kaiserplatz, den größten und prunkvollsten Platz der Stadt. Wie lange wird der noch so heißen, dachte Ernest. Vorbei am Kaiserpalast, der einmal als Geschenk als Residenz für den Kaiser gedacht gewesen war. Doch der hatte das beeindruckende Gebäude nach seiner Fertigstellung nur einmal begutachtet, abschätzig mit dem Elefantenhaus im Berliner Zoo verglichen und keine einzige Nacht darin verbracht. Jetzt wird er nicht mehr dazu kommen, und die französische Fahne wird über der großen gläsernen Kuppel wehen, dachte Ernest weiter.

Sie überquerten die kreisrunde Grünanlage des Platzes und steuerten auf die Universitätsbibliothek zu. Zwischen ihr und dem ebenfalls beeindruckenden klassizistischen Gebäude des Regionalparlaments verließ die Hauptachse, die breite Kaiser-Wilhelm-Straße, den Platz. Sie führte schnurgerade auf das in der Ferne erkennbare Universitätsgebäude zu. Das Landesparlament, das Statthalter-Palais und weitere elegante Verwaltungsgebäude der Kaiserzeit ergänzten das einzigartige Ensemble rund um den Platz, auf dem natürlich ein Reiterdenkmal von Kaiser Wilhelm I. stand. Ernest sah seinen Vater an und ahnte, dass sie das Gleiche dachten. Schon sehr bald würde hier alles anders sein, anders heißen, sie gar nicht mehr hier sein können. Sie überquerten die Straße und bogen links der Bibliothek in die Möllerstraße ein. Zwei Blocks weiter an der Kreuzung hinter der Bibliothek stand das viergeschossige weiße Eckhaus der Familie. Ihre geräumige, edel eingerichtete Wohnung lag über der Arztpraxis des Schwagers.

Schon im Treppenhaus roch Ernest, dass auf sie ein herrliches Abendessen wartete. Seine Mutter und Schwester liebten es, für ein Essen, an dem die ganze Familie zusammenkam, zu kochen und Feines zu kredenzen. Dabei bemühten sie sich um koschere Speisen nur am Schabbat und an den wichtigen Feiertagen, wobei dort vorgekocht wurde. Die Betriebe forderten die Männer zeitlich so sehr, dass sie es schon seit einigen Jahren nicht mehr schafften, regelmäßig in die Synagoge zu gehen. Doch wann immer die Zeit es zuließ, nutzten sie den Ort für ein Gebet, Debatten mit Freunden der Gemeinde und ein Gespräch mit dem Rabbi. Und sie gaben ihren großzügigen Anteil für die jüdische Gemeinde.

2 Philipp

Ulm – Herbst 1918

»Philipp Fürchtegott Reemtsma?«, hörte er seinen Namen, noch etwas im Dämmerschlaf von der langen Fahrt mit dem Krankentransportwagen, als die Türen geöffnet und seine Transportliege herausgezogen wurde. Er richtete den Kopf leicht auf und sah in das Gesicht einer alten, freundlich lächelnden Rot-Kreuz-Schwester mit ihrer weißen Haube. Es war schon dunkel und der Hof vor dem Lazarett nur spärlich von Laternen beleuchtet.

»Ja, das bin ich«, sagte er schwach.

»Fürchtegott? Was ist das denn für ein komischer Name? Den habe ich ja noch nie gehört. Wer heißt denn so?«, kicherte sie und machte ein Kreuz auf dem Zettel auf dem Klemmbrett in ihrer Hand. Ihm fiel ihr schwäbischer Akzent auf, für ihn als Norddeutschen als Singsang nur schwer zu verstehen.

»Ich heiße so! Mit zweitem Vornamen. Wie alle Männer in unserer Familie«, raunzte er sie an. Zu Späßen war er in dem Moment nicht aufgelegt, auch wenn die Krankenschwester ihn vermutlich nur hatte aufmuntern und von seinen Schmerzen ablenken wollen. »Und wie heißen Sie?«, fragte er.

»Ich bin Schwester Gertrudis«, sagte sie spitz.

»Wer heißt denn so?«, fragte er und ließ den Kopf mit schmerzverzerrtem Gesicht wieder auf die Liege sinken. Schon diese Bewegung reichte aus, um einen starkes Stechen in seinem zertrümmerten Bein hervorzurufen, und er stöhnte auf. Ein Arzt kam und beugte sich über ihn, während zwei Männer ihn auf der Trage ins Gebäude brachten.

»Ich bin Doktor Brahms, Brahms wie der Komponist. Ich werde mir Ihr rechtes Bein gleich ansehen. Wir müssen schauen, ob wir es retten können.« Diese Worte des Arztes trafen Philipp ins Mark. »... retten können?« Er wusste genau, dass im Krieg aus Zeitgründen lieber amputiert als geheilt wurde. Doch bevor er etwas sagen konnte, war der Arzt schon zum nächsten Patienten hinter ihm weitergeeilt. Seine schmale Pritsche wurde auf ein Rollgestell gelegt und Schwester Gertrudis schob ihn durch einen langen Gang bis in einen Behandlungsraum.

»Haben Sie schon gehört? Der Krieg ist vorbei! Sie haben heute kapituliert«, sagte die Krankenschwester, während sie den Verband an seinem Bein langsam entfernte. Er versuchte, sich von dem höllisch brennenden Schmerz in seinem Bein abzulenken.

»Ja, habe ich gehört. Ist das nun eine gute oder eine schlechte Nachricht für unser Land?«, fragte er sie.

»Nun ja, wir werden ab jetzt hoffentlich weniger Leute wie Sie hier auf den Tisch bekommen. Weniger Beine und Arme, die hierbleiben, wenn die Patienten unser Haus wieder verlassen. Und es werden weniger Menschen sterben. Das ist doch eine gute Nachricht.«

Er war schockiert von der Selbstverständlichkeit und der offensichtlichen Mentalität einer Metzgersfrau, die sich hinter der freundlichen Art der Schwester verbarg. Dem Arzt würde sie assistieren, wenn sie ihm das Bein absägen würden? Natürlich, für sie in Kriegszeiten war das normaler Alltag, Routine. Aber nicht für ihn! Er hatte nur zwei Beine und die feste Absicht, beide zu behalten.

Er war aus tiefstem Pflichtgefühl für sein Vaterland zum Militär gegangen. Selbst die erste Verletzung hatte ihn damals nicht davon abhalten können, im letzten Kriegsjahr erneut in den Krieg zu ziehen. Als Soldat empfand er die Kapitulation als Schmach, auch wenn er wusste, dass es gut war. Der ganze Krieg war von Beginn an sinnlos gewesen, hatte auf grausame Weise nur viele Millionen Tote gebracht und Deutschland zugrunde gerichtet. Doch er würde hoffentlich bald wieder nach Erfurt zurückkehren können, wo sein Vater und der ältere Bruder Hermann die Zigarettenmanufaktur führten. Auch mit einem Bein würde er dort notfalls mitarbeiten können.

Ein unfassbar starker, plötzlich brennender Schmerz im Bein ließ ihn fast das Bewusstsein verlieren und er schrie laut auf.

»Verdammt!«

»Tut mir leid, das ist nur Jod, kann etwas brennen.«

»Ach wirklich?«, fragte er verärgert.

»Doktor Brahms kommt gleich und schaut sich das Bein an. Ich gebe Ihnen noch was zur Beruhigung.« Bevor Philipp reagieren konnte, spürte er einen Einstich in der Armbeuge.

»Ich lasse Sie solange alleine, wir haben noch mehr Zugänge heute. Wir sehen uns aber spätestens morgen wieder.«

Bevor er antworten konnte, war Schwester Gertrudis schon wieder aus dem Raum geeilt. Er ließ den Kopf erneut auf die Pritsche sinken und blickte in die vom Luftzug leicht schaukelnde, ihn blendende Lampe über ihm. Philipp schloss die Augen und versuchte, sich nicht zu bewegen, um jeden weiteren Schmerz im Bein zu vermeiden. Dagegen kam ihm jetzt seine erste Kriegsverwundung bei der Infanterie vor zwei Jahren fast harmlos vor. Ein Franzose hatte ihn erwischt und ihm mit einem Schuss durch den rechten Ellenbogen einen fast steifen Arm beschert. Dann entfaltete das Beruhigungsmittel seine Wirkung und die Augen fielen ihm zu.

Dann hörte er plötzlich das ohrenbetäubende Brummen des Maybach-Sechszylinders. Es verlieh der Rumpler C VII eine besondere Steigkraft, was für Aufklärungsflugzeuge beim Ausspionieren und Fotografieren des Kampfgebiets unter sich große Vorteile bot.

»In knapp fünfzehn Minuten sind wir auf dreitausend Meter«, rief der Pilot Philipp zu. Dank seines fast steifen Arms konnte er nicht als Pilot eingesetzt werden, obwohl das sein großer Wunsch gewesen war. Und so saß er auf dem zweiten Sitz des Doppeldeckers und spähte mit einer neuen, nicht ganz handlichen, aber hochauflösenden Kamera das feindliche Gebiet aus. Mit einem Handmaschinengewehr konnte er zudem angreifende Flugzeuge hoffentlich abwehren und dem Piloten den Rücken freihalten.

An diesem Tag war es leicht bewölkt, am Morgen hatte es sogar kurz geregnet. Wolken waren für einen Aufklärer zwar gut für die Tarnung, aber schlecht für den Auftrag, die feindlichen Gebiete oder Truppenbewegungen hinter den Linien zu fotografieren. So stieg die Rumpler, von ihrem Motor wie an einer Schnur gezogen, in die Höhe.

»In zwanzig Minuten erreichen wir Verdun«, kämpfte der Pilot mit seiner Stimme gegen Maybach und Wind an.

Verdun! Ich hasse Verdun, dachte Philipp. Was für eine Hölle das da unten sein musste. Die Verlustzahlen waren seit Monaten astronomisch hoch und kaum zu glauben. Die Deutschen und die Franzosen saßen sich in ihren Gräben dieser weitläufigen Anhöhe und sanften Hügeln gegenüber. Gelegentlich erfolgte ein Angriff oder Ausbruchsversuch, Handgranaten wurden geworfen, Granaten verschossen und man versuchte, damit den gegnerischen Graben zu erreichen. Außer vielen Toten wurde kein Ergebnis erzielt, kein Landgewinn, kein Vorankommen, und das seit Jahren. Und jetzt, wo es offenkundig schlecht für das Deutsche Reich stand, war jeder Tote mehr nur sinnloses Kanonenfutter. Doch aufgeben? Das war keine Option, auch für ihn nicht. Philipp erkannte durch die aufreißende Wolkendecke hindurch die Kraterlandschaft unter ihnen. Der Pilot zeigte in Richtung Westen.

»Noch fünf Minuten!« Philipp nickte und holte aus dem Fußraum seine Kamera nach oben. Er klinkte sie in die Halterung ein und richtete sie nach unten aus. Sie sollten Bilder vom Aufmarschraum hinter den französischen Linien im Westen von Verdun machen. Wie stark war der Nachschub des Feindes, mit welchen Panzern und Kanonen würden sie demnächst angreifen, wie groß waren noch ihre Reserven?

»Kamera bereit«, rief er dem Piloten zu und der leitete wegen der nun wieder dichteren Wolken einen steilen Sinkflug ein. Der Motor heulte auf. Innerhalb der Wolke war alles weiß, nichts zu sehen. Sie flogen in einen weißen Raum voller Nebel, keine Möglichkeit der Sicht oder Navigation. Als sie die Wolkendecke durchstoßen hatten, beendete die Rumpler ihren Sinkflug und flog nun, die Höhe haltend, möglichst ruhig. Philipp begann, Fotos zu schießen. Unter ihnen lagen weite Felder, auf denen Militärlager zu erkennen waren: Zelte und Baracken verschiedener Art und Größe. Kurz darauf erreichten sie ein Flugfeld des Feindes. Sie sahen die französischen Kampfflugzeuge und Jäger entlang einer provisorischen Start- und Landebahn in Linie zum Start aufgestellt. Dazwischen waren Versorgungsfahrzeuge und viele Soldaten, die wie Ameisen dazwischen hin- und herliefen, zu erkennen. Nach dem Überflug und ersten Fotos drehte die Rumpler eine große Schleife und überflog ein zweites Mal das Flugfeld.

»O mein Gott!«, schrie Philipp auf. »Weg hier, nichts wie weg.« Der Pilot schaute zu ihm und Philipp zeigte nach unten. Offenbar hatten die Franzosen sie entdeckt und drei Jäger waren bereits auf der Startbahn und hoben ab. Der Pilot drehte nach Osten und zog den Steuerknüppel an sich. Nur in großer Höhe, wofür der Aufklärer gebaut war, konnten sie den wendigen, schnellen Jagdfliegern entkommen. Im Luftkampf würden sie keine Chance haben. Während die Maschine in den Wolken verschwand, belegte die Nässe Philipps Fliegerbrille. Turbulenzen ließen das Flugzeug heftig hin- und herschaukeln.

Gute Bilder! Wertvolle Informationen für unsere Heeresleitung, dachte er. Nur heimbringen müssen wir sie noch! Lange konnten sie nicht in der Wolkendecke ohne jegliche Orientierungsmöglichkeit fliegen. So durchbrach die Maschine im Steigflug die Wolken. Azurblauer Himmel und eine strahlende Sonne begrüßten sie. Zu schön für einen verdammten Krieg, dachte Philipp. Gebannt hielt er das Maschinengewehr nach hinten gerichtet, falls die Jäger sie tatsächlich verfolgen sollten.

Fünf Minuten vergingen und kein Franzose war am Himmel zu sehen. Auf viertausend Metern waren sie geblieben. Immer wieder flog der Pilot sanfte Kurven, damit Philipp auch unter sie schauen konnte und es keinen toten Winkel gab, aus dem der Feind sie plötzlich überraschen konnte. Doch im nächsten Moment kam ein französischer Jäger von vorn unter ihnen. Seine MG-Kugeln pfiffen Philipp und dem Piloten um die Ohren und die stoffbespannten Tragflächen zeigten erste Durchschusslöcher. Der französische Jäger tauchte unter ihnen ab und so konnten sie ihn nicht bekämpfen. Weitere Löcher und erste leichte Risse waren in den Tragflächen zu erkennen. Einige Kugeln hatten den Rumpf durchschlagen, aber wie durch ein Wunder weder Philipp noch den Piloten getroffen. Panisch sahen sich der Pilot und Philipp an. Sie versuchten, den Jäger zu entdecken. Im selben Moment tauchte ein anderer Angreifer aus den Wolken auf, griff von hinten unten an. Sie kannten die Schwachstelle der Aufklärer und nutzten sie zum erfolgreichen Angriff. Philipp hielt sich fest, als sein Pilot am Steuerknüppel riss und seine Rumpler in einen trudelnden Sinkflug brachte, zurück in die Wolken. Er änderte im weißen Nichts den Kurs Richtung Südost und hoffte, die Verfolger so irritieren und abschütteln zu können.

Und tatsächlich schien das Manöver zu gelingen. Nach knapp zehn Minuten Blindflug in den Wolken ließ der Pilot das Flugzeug langsam aus den Wolken sinken. Südlich flogen sie am Schlachtfeld von Verdun vorbei und überflogen die Front.

In Sicherheit! Philipp fühlte sich erleichtert. »Das war verdammt knapp!«, rief er seinem Piloten zu. In der Gewissheit, dem Tod mal wieder von der Schippe gesprungen zu sein, drehten sie nun in Richtung Nordost, um wieder zu ihrem Flugplatz zu gelangen. Sie waren schon wieder auf eintausend Meter gesunken und konnten so den neuen Motor, der sich zweifelsfrei bewährt hatte, etwas schonen. Ihre Mechaniker würden es ihnen nach der Landung danken.

Als Philipp die Kamera inspizierte und sich nach vorn in den Fußraum beugte, um sie zu verstauen, hörte er neben sich den laut reißenden Stoff. Der Pilot fluchte und im nächsten Moment kippte die Maschine über den rechten Flügel und stürzte in die Tiefe. Das Flugzeug drehte sich um die eigene Achse und Philipp erkannte sofort, dass sich durch die vielen Einschusslöcher im rechten oberen Flügel ein langer Riss gebildet hatte. Dieser machte dem Piloten einen stabilen Flug unmöglich. Durch die Kräfte des Sturzes riss auch der linke untere Flügel. Philipp versuchte, sich an den Griffen des Ausstiegs festzuhalten, schlug aber immer wieder an den Bordwänden hin und her. Das Heulen des abstürzenden Flugzeugs wurde immer lauter, je mehr sie der Erde entgegenstürzten. Dann konnte der Pilot zumindest das schnelle Drehen der Maschine auffangen und den Sinkflug etwas bremsen. Wie er das schaffte, war Philipp ein Rätsel. Die Wiese unter ihnen kam rasch näher und es kam der harte, krachende Aufprall. Das Flugzeug überschlug sich und bohrte sich in die Erde. In diesem Moment wurde alles um ihn herum dunkel.

»Herr Reemtsma! Herr Reemtsma?«

Er spürte ein Rütteln an seinem Arm und blickte in das Gesicht eines älteren Arztes mit Kaiser-Wilhelm-Bart.

»Sie waren kurz weggetreten. Ich bin Doktor Brahms. Dann wollen wir uns das Bein mal anschauen.«

Noch benommen von dem erneut durchlebten Absturz bemühte er sich, sich nicht zu bewegen.

»Ich will mein Bein nicht verlieren!«, sagte er.

Der Arzt zupfte und stupfte an der Wunde des Beins herum und murmelte dies und das zu der Krankenschwester, die alles eifrig auf einem Notizblock notierte. Dann wandte sich der Arzt wieder Philipp zu.

»Also, das sieht nicht gut aus. Ich kann Ihnen wirklich keine Hoffnung machen, dass wir das Bein retten können.«

Philipp spürte Panik in sich aufsteigen, ein Gefühlszustand, der ihm als immer kontrolliertem Menschen vollständig fremd war. Nicht mal im trudelnden Flugzeug hatte er diese Panik, diese Angst, diese Körperreaktionen erlebt.

»Das darf nicht sein, Herr Doktor!«, sagte Philipp verzweifelt und packte den Arzt am Ärmel, während der Schmerz ihn zur Bewegungslosigkeit mahnte.

Der Arzt legte seine Hand auf Philipps, sah das Bein und dann die Krankenschwester an.

»Nun gut. Schwester, geben Sie ihm alle zwei Stunden Morphium. Und morgen früh sehe ich es mir noch einmal an. Aber machen Sie sich bitte keine großen Hoffnungen.«

Philipp ließ den Arzt los und blieb regungslos auf der Pritsche liegen, als dieser das Behandlungszimmer verließ.

»Ich schaue später wieder nach Ihnen«, sagte die Schwester und lächelte.

Nicht bewegen, dachte er, auf keinen Fall bewegen! Und nicht die Augen schließen! Zu groß war seine Angst, erneut in dem Doppeldecker über Verdun zu sitzen.

»Bitte. Haben Sie eine Zigarette für mich?«

»Ernsthaft?«, fragte Gertrudis. Als er ihrem prüfenden Blick standhielt, zog sie eine Packung »ZUBAN« aus der Tasche und steckte ihm eine zwischen die Lippen. Dann nahm sie ein Streichholz und gab ihm Feuer.

»Bitte!«, sagte Philipp und hielt sie am Arm fest. »Lassen Sie mir die Packung hier und die Streichhölzer? Ich bezahle natürlich auch. Aber ich stehe das ohne nicht durch.« Er sah sie mit flehendem Blick an.

»Na gut«, sagte sie und legte Zigaretten und Streichhölzer neben ihn auf die Pritsche. »Aber wenn der Doktor fragt: Von mir haben Sie die nicht, klar? Sonst säge ich Ihnen höchstpersönlich das andere Bein auch noch ab!«

Sie lächelte, legte ihre Hand kurz auf seine Schulter, drehte sich dann um und verließ den Raum. »Bis später.«

»Danke«, rief er ihr hinterher, nahm einen tiefen Zug und blies den Rauch erleichtert aus. So würde er zumindest noch diese Nacht überleben.

3 Ernest

Straßburg – Frühjahr 1919

Das Land hatte sich stark verändert seit der Kapitulation im vergangenen November. Unruhen prägten die Monate, vorwiegend in Berlin. Ernest verfolgte aufmerksam die Ereignisse in der Zeitung.

Aber nicht nur das Land, auch Straßburg hatte sich seit der Kapitulation sehr verändert. Französische Polizei und Soldaten beherrschten das Straßenbild, auch wenn Straßburg und das Elsass, das war allen klar, nicht mehr lange offiziell zu Deutschland gehören würden. Viele deutsche Soldaten, Polizisten und Beamte, die genau wussten, dass sie nichts Gutes von den Franzosen zu erwarten hatten, hatten die Stadt in Windeseile verlassen. Sie waren über den Rhein ins Badische geflüchtet und von dort noch weiter ins Innere des Reichs oder nach Norden. Nur so konnten sie sich einer Verhaftung durch die Franzosen entziehen.

Die Zigarettenfabrik lag in Neudorf, dem südlichsten Stadtteil Straßburgs, mit grünen Feldern und etwas Wald als Abstand zur älteren Wohnbebauung des Stadtkerns und den Kasernen. Hauptsächlich bestand Neudorf aus Gewerbebetrieben und einem kleinen Flugplatz, auf dem der Betrieb aber nun seit Wochen ruhte.

Sie mussten morgens und abends die Innenstadt im Bogen umfahren und dann an den großen, jetzt verlassenen Kasernen vorbei. Ernest war an diesem Morgen im Dezember alleine mit dem Wagen zur Fabrik gefahren, weil sich sein Vater auch diesen Morgen nicht wohlgefühlt hatte. Schon seit Tagen machte seine Gesundheit der Familie Sorgen und der Schwager untersuchte ihn täglich, bevor er seine Praxis öffnete.

Ernest sah, wie sich französische Soldaten in den Kasernen zu schaffen machten, in denen bis vor einigen Wochen noch deutsche Soldaten gewesen waren. Hals über Kopf hatten sie alles stehen und liegen lassen und waren geflohen. Auch bei einigen Betrieben standen französische Polizisten oder Soldaten vor dem Eingang. Ernest bremste den Wagen ab und blieb am Straßenrand stehen. Er blickte hinüber zur JOB Zigarettenfabrik, einem flachen, lang gezogenen Gebäude mit Nebengebäuden, dazwischen ein Innenhof, dahinter ein Lagerhaus und einige Schuppen. Ein »Kollegenbetrieb«, wie sein Vater immer sagte. Niemals verwendete er das Wort »Konkurrenz«. Denn tatsächlich war ein Konkurrenzkampf in den vergangenen zwanzig Jahren kaum spürbar gewesen. Zu schnell war die Nachfrage nach Zigaretten gestiegen, verdrängte sie mehr und mehr die Zigarre und den Rauchtabak für die Pfeifenraucher. Und der Krieg hatte dieses Wachstum noch befeuert. Da war für alle Anbieter auf dem Markt genug Platz. Vor dem Tor der Einfahrt standen einige Herren zusammen und diskutierten lautstark. Ernest erkannte den Betriebsleiter und den Tabakeinkäufer. Mit ihnen hatte er oft zu tun und man kannte sich gut. Schließlich traf man sich schon ganz automatisch, wenn in den Dörfern die Ernte der Tabakbauern gewogen, klassifiziert und dann den Zigarettenherstellern angeboten wurde. Ernest stieg aus und ging hinüber.

»Herr Diehl, guten Morgen! Was ist denn passiert?«

»Ah, guten Morgen, Herr Feist. Die Franzosen sind da. Wir sind unter Zwangsverwaltung gesetzt. Der Verwalter ist mit drei Mitarbeitern gerade im Betrieb, macht einen Rundgang und wir sollen zunächst einmal hier draußen warten. Es ist übel.«

»Na ja, so etwas war ja zu erwarten. Bin gespannt, was mich gleich erwartet bei uns im Betrieb. Weiß Herr Reemtsma schon davon? Oder ist er da?«

»Nein, er liegt wohl in einem Lazarett in Ulm, ist mit dem Flugzeug über Verdun abgestürzt, wenige Wochen vor Kriegsende. Denken Sie nur, er hat doch die JOB erst Mitte des Jahres gekauft. So ein feiner Mann. Und jetzt so was!«

»Ja, das stimmt. Hoffentlich erholt er sich bald. Sollten Sie ihn sprechen oder schreiben, richten Sie ihm bitte meine besten Genesungswünsche aus.« Ernest verabschiedete sich, lief zu seinem Wagen und fuhr wieder los. Ein Bauchkrampf machte sich bemerkbar. Was würde ihn gleich im eigenen Betrieb erwarten?

Er erinnerte sich an sein erstes Zusammentreffen mit Philipp Reemtsma. Es war im Sommer des letzten Jahres gewesen, als dieser in Straßburg war und den Kauf der JOB abgeschlossen hatte. Plötzlich hatte er vor der Manufaktur gestanden, sich entschuldigt, dass er so unangekündigt in der Tür stand, und wollte Johann Feist sprechen. Da der in dieser ganzen Woche im Betrieb von Jedicke in Dresden war, hätte Ernest ihn spontan empfangen. Allerdings war er in dem Moment in einem sehr schwierigen Krisengespräch mit zwei Mitarbeiterinnen gewesen, das er unmöglich unterbrechen konnte. Für seinen spontanen Besuch entschuldigte sich Reemtsma mehrfach ausdrücklich. Das sei sonst nicht seine Art, aber er würde bereits am nächsten Tag wieder abreisen. So hatte die Sekretärin bei Ernest doch noch einmal kurz gestört und Ernest ihm durch sie eine Einladung zum gemeinsamen Abendessen vorgeschlagen, welche er dankend annahm. Ernest war ja neugierig, wer da nun der neue Eigentümer der JOB, des »Kollegenbetriebes« aus der Nachbarschaft, war. Da er nicht aus Straßburg war, sondern angeblich aus Thüringen, fand er spontan das »Haus Kammerzell«, das berühmte und beste Restaurant direkt am Münster, durchaus angemessen. Ein bisschen beeindrucken konnte ja nicht schaden, dachte er sich.

Am Abend saß Ernest, wie oft bei seinen Terminen, ein paar Minuten zu früh in einem der kleinen Speisesäle im ersten Obergeschoss des noblen Hauses. Er hatte sich einen diskreten Tisch am hintersten Fenster ausgesucht. Auch wenn der Zusatz »nobel« in solchen Zeiten kaum gelten konnte. Selbst der Chef de Cuisine dieses Hauses konnte in diesen Kriegszeiten keine feinsten Zutaten mehr organisieren. Trotzdem zauberte er aus dem, was verfügbar war, seinen Gästen jeden Abend etwas Besonderes. Selbstverständlich auch zu besonderen Preisen, versteht sich. Nur wenige Tische waren besetzt. Die Tische waren alle vornehm gedeckt und Ernest empfand es fast als unangemessen, zu Zeiten des Krieges und der herrschenden Not, wo viele Menschen mit Armut und Hunger zu kämpfen hatten. Er kannte das von einigen Familien seiner Arbeiterinnen, die in der Manufaktur Tabakblätter schnitten oder sortierten, unter dem Staub gesundheitlich litten und daheim einen Stall voll Kinder zu ernähren hatten. Wobei die älteren Kinder sich um die jüngeren kümmern mussten, denn viele Väter waren im Krieg, in Gefangenschaft geraten oder gar gefallen. Er schaute in Gedanken darüber hinunter auf den Platz vor dem Münster. Alle diese Menschen dort unten machten sich Sorgen um ihre Zukunft, um ihre lebensnotwendige Arbeit. Er wusste es voller Dankbarkeit zu schätzen, dass es ihm und der Familie so gut ging, sie trotz aller Widrigkeiten über viele Jahrzehnte mit den Betrieben ein sehr ansehnliches Einkommen erwirtschaftet hatten. Und er war auch stolz darauf, wie viele Familien sie mit Arbeit versorgen konnten. Er drückte seine Roth-Händle im Aschenbecher aus und zündete sich eine neue an.

Durch die mit rundem Buntglas verzierten Fenster hatte man einen guten Blick auf das Münster, seinen vollendeten und seinen unvollendeten Turm hinauf, der der Stadt diese unverwechselbare Silhouette gab.

Pünktlich mit dem Glockenschlag des Münsters betrat ein Mann den Saal, den Ernest sofort als diesen Herrn Reemtsma aus Thüringen erkannte. Er war eher von schmächtiger Statur, dunkler, adretter Anzug, etwas rundliches Gesicht und höhere Stirn. Er schätzte, dass sie beide das gleiche Alter hatten, Mitte zwanzig. Sein rechter Arm hing gerade an ihm herunter und in der Hand hielt er eine glimmende Zigarette, an der er zog, während er sich, offensichtlich jemanden suchend, umsah. Im selben Moment trafen sich ihre Blicke, Ernest stand auf und winkte ihm zu.

Sie begrüßten sich freundlich, Ernest mit seinem minimalen elsässischen und alemannischen Einschlag, sein Gast mit dem klaren, spitzen Deutsch eines Mannes aus dem Norden. Wie sich zeigte, stammte die Familie ursprünglich aus Friesland und war erst später nach Erfurt gezogen, weshalb er nicht den eigentlich von Ernest erwarteten thüringischen Dialekt sprach.

Nach kurzem höflichem Geplänkel, mit dem solche Gespräche stets begannen, kam der Ober. Er erklärte, dass aufgrund der Knappheit im Einkauf nur ein Gericht angeboten werden konnte, dies aber eine regionale Spezialität sei und selbstverständlich mit Vor- und Nachspeise serviert würde.

»Wenn Sie einverstanden sind, mein lieber Herr Reemtsma, nehmen wir es und lassen uns überraschen, fragen gar nicht weiter nach?«

Philipp Reemtsma nickte lachend. »Ja, das macht das Essen vermutlich noch viel spannender. Sehr gerne.«

Zu trinken bot der Ober Wasser an und einen Weißwein, einen, wie er betonte, »außerordentlich edlen Gewürztraminer«. Ernest stutzte, denn er hätte eher einen Riesling oder Grauburgunder erwartet, aber vielleicht war auch das Weinsortiment derzeit knapp. Während Ernest sich dafür entschied, beim Wasser zu bleiben, empfahl er seinem Gast, unbedingt aber trotzdem den guten elsässischen Weißwein zu kosten. Philipp Reemtsma entschied sich schon aus Höflichkeit, aber auch aus Neugier für ein Glas von dem angebotenen Wein.

Während des Essens unterhielten sich die beiden Herren angeregt. Reemtsma erzählte, dass er demnächst wieder zum Militäreinsatz einrücken würde. Und das, obwohl ihm seine Infanteriezeit einen fast steifen rechten Arm beschert habe. Er gehe nun aber zu den Fliegern, ein Jugendtraum von ihm. Er erzählte von dem väterlichen Betrieb in Erfurt, der bis vor ein paar Wochen »Dixi« als Namen getragen hatte, nun aber in »B. Reemtsma & Söhne« umbenannt worden war. Das »B.« stand für Bernhard, seinen Vater, und die Söhne waren er und sein älterer Bruder Hermann. Alwin, der jüngste Bruder, würde vielleicht auch noch mit hinzukommen, aber das sei noch unklar. Zudem wäre gerade der Umzug in eine ehemalige Gewehrfabrik ganz in der Nähe des Erfurter Doms im Gange, da größere Räume vonnöten waren.

Ernest berichtete von seinem Werdegang, wie der Vater 1892 in das Unternehmen eingetreten war, das zuvor »Bergmann & Schaller« geheißen hatte. Wie er um 1910 weitere Betriebe hinzugekauft hatte, um rentabler arbeiten und andere Märkte bedienen und erreichen zu können. Schließlich verkauften sich Zigaretten sehr regional. Im Norden wurden ganz andere Marken geraucht als im Westen, Osten oder Süden. Keine einzige Marke verkaufte sich im gesamten Reich.

Während die »Elsässische Tabakmanufaktur« deutschen, sogenannten »schwarzen« Tabak verarbeitete, arbeitete Reemtsma ausschließlich mit orientalischen Tabaken, wie fast alle anderen Hersteller auch. Der schwarze Tabak war deutlich kräftiger, herber, auch von der Pflanze her gröber mit mehr Abfall am Blatt, was die Herstellung etwas aufwendiger machte. Feist bot ihm eine seiner Zigaretten an, selbstverständlich eine Roth-Händle.

»Ich habe die natürlich schon geraucht«, sagte Reemtsma und betrachtete fachmännisch die Zigarette, nachdem er ein paar Züge genommen hatte. »Ziemlich stark und sehr würzig. Donnerwetter, da kommen unsere feineren Orienttabake nicht mit. Gott sei Dank!«, sagte er und musste husten, was ihm als Kettenraucher sonst nie passierte. Sie lachten und begannen zu fachsimpeln über Tabakmärkte, Tabaksorten, die anstehende Ernte und vieles mehr. Ernest freute sich über den fast gleichaltrigen Kollegen, mit dem er sich so gut verstand.

Es wurde spät, sehr spät. Unzählige Zigaretten und einige »Viertele« Gewürztraminer später, zu dem sich auch Ernest dann hatte überreden lassen, machte der Ober sich bemerkbar, dass sie die letzten Gäste seien. Niemals hätte er sie aufgefordert zu gehen. Das verbot der feine Ton des Hauses, aber die Nachricht war trotzdem auf vornehme Art klar geworden. So übernahm Ernest die Rechnung und sie verließen das Kammerzell. Philipp Reemtsma hatte es nicht weit bis zu seinem Hotel und Ernest hatte den Wagen zwei Straßen weiter abstellen können. Sie verabschiedeten sich bei einer letzten Zigarette, freuten sich auf ein nächstes Wiedersehen, und jeder ging in seine Richtung davon. So hatten sie sich im Sommer 1918 kennengelernt.

Das Horn eines vorbeifahrenden Wagens holte Ernest aus seinen Erinnerungen zurück. Noch immer stand er gegenüber der JOB und sah, wie der offensichtlich französische Verwalter aus dem Haus kam und die Herren ins Haus bat.

»Mein Gott, ich muss in die Firma!«, ermahnte er sich und fuhr los. »Wer weiß, wie es bei uns aussieht.«

Als er die »ETM« erreichte, erschrak er und bremste den Wagen ab. Vor der Manufaktur standen französische Soldaten nebeneinander aufgereiht und riegelten offenbar die Zufahrt und den Zugang ab. Am Gebäude lehnte eine lange weiße Leiter. Das große Fabrikschild »Elsässische Tabakmanufaktur«, darunter aus alten Zeiten noch in klein »vormals Bergmann & Schaller«, war mit weißer Farbe grob überpinselt worden. Dort stand nun wieder »Manufacture Alsacienne des Tabacs« und darunter hing eine französische Flagge. Ernest parkte den Wagen auf dem Platz vor der Manufaktur und stieg aus. Sofort kamen zwei Soldaten auf ihn zu. Einer von ihnen fragte ihn in barschem Ton, wer er sei und was er hier wolle. Ernest erklärte, dass er der Sohn des Eigentümers, der »Fils du directeurs« sei. Wer im Elsass wohnte, konnte zumindest alltagstaugliches Französisch und dazu Elsässisch, was eine eigentümliche, aber schöne sprachliche Mischung aus Deutsch und Französisch darstellte. Viele ihrer Mitarbeiterinnen sprachen untereinander elsässisch.

»Allez!«, sagte der Soldat und deutete mit seinem Gewehr an, dass Ernest ihm in die Manufaktur folgen sollte. Der zweite Soldat folgte ihnen. War er verhaftet? Was hatten sie mit ihm vor? Was geschah mit der Manufaktur? Er musste seinen Vater verständigen! Doch dazu gab es in dem Moment keine Gelegenheit. Kurz darauf stand er vor dem Schreibtisch seines Vaters. Auf dessen Stuhl saß ein Franzose, den man an seinem Bärtchen unter der Nase, dem Moustache, sofort als solchen erkannte. Der Soldat gab einem Stuhl einen Tritt und drückte Ernest an der Schulter nach unten, damit er sich setzte. Dann winkte der Mann mit dem Bärtchen den Soldaten heran und wies ihn an, das Büro zu verlassen. Als die Tür geschlossen war, sah der Franzose Ernest mit stechendem, unberechenbarem Blick an und schwieg. Ernest begutachtete sein Gegenüber. Sein mit viel Pomade in Glanz und festen Halt gebrachtes schwarzes Haar, sein auffallend schlanker Körper in einem Anzug mit feinen Nadelstreifen, seine dünnen Arme, seine schmalen, langen Finger – alles fiel Ernest an ihm auf. Sogar seine auf Hochglanz geputzten schwarzen Lackschuhe unter dem Tisch begutachtete er unauffällig. Etwas wirkte der Franzose auf ihn wie verkleidet. Zweifelsfrei war er ein eitler Gockel, und dem Blick nach brandgefährlich. Sonst wäre er vermutlich nicht hier und säße auf dem Stuhl seines Vaters.

»Monsieur Feist? Ernest Feist, der Sohn des Eigentümers, richtig?«, sagte er plötzlich mit einer unerwartet hohen, aber scharfen und klaren Stimme.

»Ja, Monsieur. Mein Vater ist krank.«

»Krank, so so!«, wiederholte er und lächelte. Ernest erschauerte, versuchte, sich aber nichts anmerken zu lassen. Es war diese Art von Lächeln, mit dem einem jemand im selben Moment auch ein Messer zwischen die Rippen stecken konnte; eiskalt, verlogen, abgrundtief böse.

»Ich bin Monsieur Dutroux, Edouard Francois Dutroux. Ich bin von der französischen Regierung beauftragt, mich um Unternehmen wie dieses hier im Elsass …« Er machte eine kurze Pause. »… nun, sagen wir, zu kümmern. Auch wenn es offiziell noch zu Deutschland gehört. Noch …«

»Was bedeutet das genau?«

»Nun, ich bin für diese Tabakmanufaktur als Administrateur eingesetzt, wie sagt man in Ihrer Sprache?« Er überlegte einen Moment.

»Zwangsverwalter?«, sagte Ernest.

»Ja, Zwangsverwalter, so sagt ihr Deutschen. Ein unschönes Wort. Ich bin mit allen Vollmachten ausgestattet, die Sie sich nur ausdenken können.«

»Das bedeutet, Sie beschlagnahmen den Betrieb? Wollen Sie ihn schließen?«

»Aber nein, mein lieber Herr Feist«, sagte Dutroux, und das »lieber Herr« wirkte wie eine schallende Ohrfeige für Ernest, so heuchlerisch arrogant war es ausgesprochen. Seine tiefe Verachtung, seinen Hass gegen die Deutschen verbarg er keine Sekunde.

»Zigaretten sind doch lebensnotwendig! Das sagte man mir. Ich rauche nicht. Aber unsere Soldaten kommen aus dem Krieg zurück. Warum auch immer, sie haben Zigaretten geraucht wie die Verrückten. Ohne das hätten sie vermutlich nicht ausgehalten, was ihr Deutschen ihnen angetan habt.« Er stand auf und beugte sich über den Schreibtisch zu Ernest, kam ihm mit dem Gesicht ganz nah. Ernest wich nicht zurück, um keine Schwäche zu zeigen, keine Angst. Obwohl es ihm schwerfiel. Seine sensible Nase hatte sofort wahrgenommen, dass Dutroux ein streng und aufdringlich riechendes Parfum benutzte.

»Ich bin nicht der Liquidateur!« Er lachte fies, ließ sich zurück in den Stuhl fallen und strich sich mit den Fingern durch sein Bärtchen. »Es ist viel besser. Wir lassen euch nun dafür bezahlen, was ihr uns, was ihr Frankreich angetan habt. Die Zukunft hier ist französisch, nie wieder deutsch!« Er sagte das mit einer hörbar tiefen inneren Befriedigung.

»Was heißt das genau?«

»Die Tabakfabrik läuft unter Zwangsverwaltung. Der Betrieb produziert zukünftig weiter, aber unter meiner Aufsicht und für das französische Tabakmonopol.«

»Was passiert mit unseren Mitarbeitern?«, fragte Ernest besorgt. Der Weiterbetrieb unter Zwangsverwaltung konnte ja die weit weniger schlimme Variante gegenüber der sofortigen Enteignung oder Betriebsschließung sein.

»Wenn sie Franzosen sind oder vor 1870 französische Eltern oder Großeltern haben, bleiben sie hier und können weiterarbeiten.«

»Und mein Vater, ich? Wir haben das nicht, wir sind Deutsche. Ich habe keine französischen Vorfahren.«

Dutroux lachte. »Tja, mein lieber Feist, das ist schlecht für Sie. Sobald das Elsass wieder zu Frankreich gehören wird, werden Sie dann wohl einen Bescheid bekommen, dass Sie Frankreich zu verlassen haben. Mit dem Betrieb wird man Sie nicht gleich mit den ersten Wellen wegschicken, aber stellen Sie sich besser jetzt schon darauf ein.«

»Aber …! Niemand kennt den Betrieb so gut wie mein Vater und, mit Verlaub, wie ich«, sagte Ernest. »Sie wollen doch weiterproduzieren. Und die Mitarbeiter? Viele hier sind Elsässer, haben französische Wurzeln, ein, zwei Generationen zurück, aber viele werden Sie auch ersetzen müssen, wenn Sie sie dann wegschicken werden. Das sind gute, eingelernte Kräfte. Sie habe Familien daheim, Kinder zu ernähren!«

»Nun, solange wir im Zustand des Waffenstillstandes leben, geht der Betrieb mit allen ganz normal weiter, auch mit Ihnen. Wenn es zu einem Friedensvertrag kommt, werden wir sehen. Aber gehen Sie mal besser davon aus, dass dann ›echte Deutsche‹«, er betonte diese Bezeichnung messerscharf, »hier nicht mehr geduldet werden.« Ernest verstand, dass es zukünftig eine auf Jahre unüberwindbare Grenze geben würde. Diese würde mitten durch ihren kleinen Konzern gehen, die ETM, ihren bisherigen Hauptstandort, abtrennen von den Betrieben in Bingen, Berlin und Dresden. Wer konnte heute schon wissen, was wirklich in den folgenden Monaten kommen würde? Das wusste er nicht, nicht sein Vater, aber auch nicht dieser Dutroux. Ernest war klar, dass sie bei aller Abscheu und Hilflosigkeit, in die sie der verlorene Krieg und der Schwebezustand des Waffenstillstands versetzt hatten, trotzdem versuchen mussten, so gut es möglich war, mit ihm zu kooperieren, auch im Sinne der Mitarbeiter.

»Also gut, mein lieber Herr Feist!«

Ernest hasste ihn schon jetzt allein für diese Anrede.

»Direktor sind Sie und Ihr Vater natürlich faktisch nicht mehr, auch wenn Ihre Mitarbeiter da draußen Sie so nennen. Sollen sie ruhig in dem Glauben bleiben. Sie haben ab heute keine Entscheidungsbefugnisse mehr. Alles läuft über meinen Tisch, ist das klar?«

Ernest stockte einen Moment.

»Ist das klar?«, fragte Dutroux mit strengerem Ton nach.

»Ja, natürlich«, gab Ernest klein bei.

»Sehr gut. Das wollte ich hören«, genoss Dutroux seinen Triumph. »Bis Ihr Vater wieder gesund ist, wäre es mir recht, wenn Sie den Betrieb soweit am Laufen halten könnten.« Er hatte offenbar verstanden, dass er von Tabak und der Zigarettenherstellung nichts verstand und auf Ernest und dessen Vater angewiesen war. »Solange Sie hier arbeiten, wird Ihnen nichts geschehen, das garantiere ich Ihnen, und das ist weit mehr, als Sie als Deutscher von uns erwarten können!« Wieder zeigte Dutroux sein »Messer zwischen die Rippen«-Grinsen.

»Ich rede mit meinem Vater«, sagte Ernest unbeeindruckt. Letztlich war ihm klar, dass Dutroux ihnen sehr schnell das Leben zur Hölle machen konnte, wenn er den Eindruck bekommen würde, dass man nicht mit ihm kooperierte. Als Deutsche waren sie jetzt nach dem verlorenen Krieg hier ungeschützt, vogelfrei. Schnell konnte es für sie gefährlich werden. Aber solange sie hier im Betrieb tätig waren, hatten sie vielleicht noch eine Chance. Es war besser, als zu fliehen und die Manufaktur aufzugeben. Auch waren die unternehmerischen Verflechtungen mit den anderen Betrieben noch zu groß. Er musste mit seinem Vater an einem Plan arbeiten, wie man diese Beteiligungen auflösen und so wenigstens die anderen Betriebe retten konnte.

»Vielleicht wäre es gut, wenn ich ein paar Worte an die Belegschaft richten könnte. Das kann zur Beruhigung beitragen und die Produktion läuft dann auch sicher besser.«

Dutroux überlegte. Vermutlich zweifelte er, ob er dem Deutschen in dem Moment trauen konnte oder ob dieser eventuell die Situation ausnutzen würde. Doch dazu würde er Ernest keine Gelegenheit lassen.

»Bitte erklären Sie Ihren Leuten, dass wir unter diesen besonderen Umständen die Löhne leider in einem ersten Schritt um zwanzig Prozent senken müssen.«

Ernest sah Dutroux mit einem vorsichtigen Blitzen in den Augen an.

»Das geht nicht!«, protestierte er. »Die Leute benötigen das Geld!«

»Was geht und was nicht geht, mein lieber Feist, entscheide alleine ich!«, sagte Dutroux kalt. »Die Leute sollen ruhig und gut weiterarbeiten. Sie und Ihr Vater bleiben unter meiner Leitung im Betrieb und sind erster Ansprechpartner für sie. Sorgen Sie dafür, dass der Betrieb normal und rentabel weiterläuft. Das ist das Beste, was Sie im Moment für Ihre Leute tun, und alles, was Sie ihnen sagen können. Wer nicht mitzieht, steht noch am selben Tag ohne Arbeit auf der Straße. Und neue Arbeit zu finden, ist momentan wohl für die Leute kaum möglich. Ihre Arbeiter sollten sich das gut überlegen.«

»Natürlich«, gab Ernest klein bei. »Natürlich. Sie werden gut und diszipliniert weiterarbeiten. Sie wollen keinen Ärger, nur weiterhin ihrer Arbeit nachgehen und ihre Familien ernähren, bitte denken Sie daran!« Ernest war diese Fürsorge für ihre Mitarbeiter immer schon sehr wichtig, war ihm vom Vater gewissermaßen bereits mit in die Wiege gelegt worden. Doch Dutroux quittierte es nur mit einem müden Lächeln.

4 Emil

Lahr, Straßburg – Frühjahr 1919

Emil Kubrat, der junge Lastwagenfahrer, musste die zwei Stunden, für die angeblich die Grenze zwischen Kehl und Straßburg über den Rhein geschlossen blieb, irgendwie überbrücken. Sein Lastwagen war beladen mit mehreren schweren Holzkisten. Den Papieren nach waren es wichtige Ersatzteile für eine Fabrik in Straßburg. Teile, die die Franzosen offenbar nur in Deutschland bekamen, vermutlich für eine deutsche Maschine. In Lahr waren die Teile mit der Reichsbahn angeliefert und am Stadtbahnhof auf seinen Lastwagen umgeladen worden. Warum der Güterwagen nicht bis Offenburg oder gleich bis Kehl gefahren war, hatte ihm niemand erklären können. Aber der Auftrag war ihm natürlich recht. Streckenschäden, Papiere mit fälschlicherweise Lahr als Zielbahnhof, ein Schaden am Waggon … Irgendetwas hatte jedenfalls nicht seine Ordnung gehabt, sodass der Wagen in Lahr auf dem Nebengleis abgestellt worden war.