18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Kaum einer kennt Russland besser als Michael Thumann, der seit über 25 Jahren aus Osteuropa für die ZEIT berichtet. Er legt nun ein atemberaubend geschriebenes Buch vor, das Russlands Absturz in eine zunehmend totalitäre Diktatur und den Weg in Putins imperialistischen Krieg aus nächster Nähe nachzeichnet. Das Motiv des Diktators und seiner Getreuen: Revanche zu nehmen für die demokratische Öffnung nach 1991 und die vermeintliche Demütigung durch den Westen. Putins Herrschaft radikalisiert sich weiter. Es ist das bedrohlichste Regime der Welt. "Unter Wladimir Putin verabschiedet sich Russland, das eigentlich größte europäische Land, aus Europa. Erneut senkt sich ein Eiserner Vorhang quer durch den Kontinent. Reise ich in dieses Land, werde ich am Flughafen in aller Regel aufgehalten. Der Grenzbeamte hält meinen Pass fest und telefoniert lange mit seinen Vorgesetzten. Ein Mensch im dunklen Anzug, wahrscheinlich Geheimdienst, holt mich ab und führt mich in einen Kellerraum. Darin ein Schreibtisch, eine alte Matratze mit Sprungfedern, kaputte Stühle, Staub in den Ecken. Ich muss Fragen beantworten: Wo wohnen sie? Was denken sie über die Militäroperation? Was haben sie vor in Russland? Ich antworte knapp und frage mich selbst: Komme ich überhaupt noch in das Land? Und komme ich wieder heraus?" - Michael Thumann

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

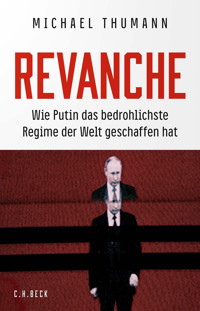

Michael Thumann

REVANCHE

Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat

C.H.Beck

Über das Buch

Michael Thumann lebt in Moskau und berichtet seit über 25 Jahren aus Osteuropa für die ZEIT. Er legt nun ein atemberaubend geschriebenes Buch vor, das Russlands Absturz in eine zunehmend totalitäre Diktatur und den Weg in Putins imperialistischen Krieg aus nächster Nähe nachzeichnet. Das Motiv des Diktators und seiner Getreuen: Revanche zu nehmen für die demokratische Öffnung nach 1991 und die vermeintliche Demütigung durch den Westen. Putins Herrschaft radikalisiert sich weiter. Es ist das bedrohlichste Regime der Welt.

«Unter Wladimir Putin verabschiedet sich Russland, das eigentlich größte europäische Land, aus Europa. Erneut senkt sich ein Eiserner Vorhang quer durch den Kontinent. Reise ich in dieses Land, werde ich am Flughafen immer wieder aufgehalten. Der Grenzbeamte hält meinen Pass fest und telefoniert lange mit seinen Vorgesetzten. Ein Mensch im dunklen Anzug, wahrscheinlich Geheimdienst, holt mich ab und führt mich in einen Kellerraum. Darin ein Schreibtisch, eine alte Matratze mit Sprungfedern, kaputte Stühle, Staub in den Ecken. Ich muss Fragen beantworten: Wo wohnen Sie? Was denken Sie über die Militäroperation? Was haben Sie vor in Russland? Ich antworte knapp und frage mich selbst: Komme ich überhaupt noch in das Land? Und komme ich wieder heraus? Putin hat sein Lebenswerk ‹Stabilisierung Russlands› vernichtet. Seine unbändige Zerstörungswut trifft nun die Ukraine, sein eigenes Land – und womöglich die Welt.»

Über den Autor

Michael Thumann ist Außenpolitischer Korrespondent der ZEIT und lebt in Moskau. Seit den 1990er Jahren berichtet er für die ZEIT aus Russland, Osteuropa und dem Nahen Osten. Seine Artikel, Podcasts und Bücher über Russland als Vielvölkerstaat und den neuen Nationalismus Putins haben unseren Blick auf dieses Land erweitert. Russland kennt er schon aus Studienzeiten, als er unter anderem an der Moskauer Lomonossow-Universität studierte.

Inhalt

1 Angriff Russland sinnt auf Revanche

2 Irrweg Wie deutsche Politiker Putin halfen

3 Ahnengalerie Warum die Putschisten von 1991 heute gesiegt haben

4 Demokratie-Übungen Die Hoffnungen der 1990er Jahre

5 Schurkenrepublik Das tschetschenische Modell

6 Neue Nationalisten Putins gute Freunde in der Welt

7 Informationskrieg Wie die Russen aufgehetzt werden

8 Der Archipel Putin Russlands System der Straflager

9 Wahlen ohne Wahl Absturz in die Diktatur

10 Geschichtsvollzieher Putins Missbrauch der Vergangenheit

11 Spezialoperation Wie die Ukraine ausgelöscht werden soll

12 Planet Putin Russlands Abschottung

13 Imperium der Angst Die Mobilisierung des Volkes

14 Heiliger Krieg Putins Rache am Westen

15 Triumph oder Armageddon Sein letztes Spiel

Weiterlesen

Angriff Russland sinnt auf Revanche

Irrweg Wie deutsche Politiker Putin halfen

Ahnengalerie Warum die Putschisten von 1991 heute gesiegt haben

Demokratie-Übungen Die Hoffnungen der 1990er Jahre

Schurkenrepublik Das tschetschenische Modell

Neue Nationalisten Putins gute Freunde in der Welt

Informationskrieg Wie die Russen aufgehetzt werden

Archipel Putin Russlands System der Straflager

Wahlen ohne Wahl Absturz in die Diktatur

Geschichtsvollzieher Putins Missbrauch der Vergangenheit

Spezialoperation Wie die Ukraine ausgelöscht werden soll

Planet Putin Russland schottet sich ab

Imperium der Angst Die Mobilisierung des Volkes

Heiliger Krieg Putins Rache am Westen

Triumph oder Armageddon Sein letztes Spiel

Dank

Register

Bildnachweis

Ein russischer Panzer dringt am 24. Februar 2022 auf ukrainisches Gebiet vor

1 Angriff Russland sinnt auf Revanche

Am Tag, als Wladimir Putin sein Volk für den Krieg mobilisierte, traf ich einen alten Moskauer Freund. Wir gingen in ein Café in der Nähe der Christi-Erlöser-Kathedrale, wo sich üblicherweise viele junge Leute einfanden. Nun war es fast leer an diesem 21. September 2022, an den spärlich besetzten Tischen saßen nur Frauen. «Die Männer verstecken sich wohl zuhause, falls die Feldjäger kommen», mutmaßte mein Freund. Auch er fühlte sich nicht sicher. Zwar war er schon Ende 40, aber er hatte in der Armee gedient und durfte das Land nicht verlassen. Er erzählte mir von seinem Sohn, der 31 Jahre alt war und in Moskau einen sicheren Job in der Verwaltung hatte. Noch nicht verheiratet, keine Kinder, ein Topkandidat für die Front. «Wir telefonieren alle paar Stunden, und ich dränge ihn zu gehen.» Der Sohn wehrte ab, er glaubte, das betreffe ihn alles nicht. Der Krieg, die Einberufungen, die Front, der Tod oder das Straflager, wenn er zurückwiche oder freiwillig in Gefangenschaft ginge. Das hatte doch mit seinem Leben nichts zu tun. Sein Vater sah das anders. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das sein Leben sei. «Wenn sie mehr Soldaten brauchen, holen sie uns alle.» Deshalb plante er sorgfältig die Ausreise des Sohnes. Nicht darüber reden, schreiben, texten. Flüge kaufen und das Rückflugticket an der Grenze zur Tarnung vorzeigen. Flucht nach Istanbul. Hartnäckig versuchte er, seinen Sohn zu überzeugen. Bat ihn, nervte ihn, schrie ihn an: «Geh!» Es zerriss ihm das Herz. Zwei Tage nach unserem Treffen rief mich mein Freund an. Sein Sohn sei gerade in die Türkei ausgeflogen. Er wisse nicht, ob er ihn je wiedersehen würde.

Es war die richtige Entscheidung. Der russische Herrscher hatte den Krieg im September 2022 von der Ukraine auf die eigene Bevölkerung ausgeweitet. Junge Leute wie der Sohn meines Freundes wurden seit Ende September von der Straße wegmobilisiert. Die Einberufungsbefehle brachten der Hausmeister, der Pizzabote, der Stromableser, der Blockpolizist. In Moskau fuhren Busse durch die Stadt, wo sich jedermann an die Front melden konnte. Wer gegen den Krieg protestierte, wurde in Handschellen an die Front geschickt. Ich sprach und textete Tag und Nacht mit Freunden und Bekannten. Über Grenzübergänge. Über die Kinder. Über Asylanträge und das Leben im Westen. Viele von ihnen gingen bis Ende September 2022, als Russland die Grenzen für seine Bürger im wehrfähigen Alter weitgehend schloss.

Das Jahr 2022 brachte den Krieg nach Europa zurück. Es ist das größte Beben seit dem Zweiten Weltkrieg und hat das Leben der Europäer tiefgreifend verändert. Und wir befinden uns erst am Anfang. Putins verbrecherischer Angriffskrieg hat Zehntausenden Ukrainern und Ukrainerinnen das Leben geraubt, er hat Millionen das Dach über dem Kopf weggerissen und sie zu Flüchtlingen gemacht. Der europäische Kontinent ist in eine tiefe Wirtschaftskrise gestürzt, von der niemand weiß, wann und wo sie endet. Schnelle Geldentwertung und eine Knappheitskrise erschüttern viele Staaten, auch im globalen Süden. An den Folgen dieses Krieges wird die Menschheit noch Jahre zu tragen haben. Die Ursachen liegen nicht in geopolitischen Großmacht-Konkurrenzen oder kapitalistischen Spekulationsstürmen. Schuld daran sind ein Mann, sein Regime und seine Unterstützer. Sie haben ohne Not und ohne Bedrängnis, aber mit imperialer Gebärde ein Nachbarland überfallen. Mit furchtbaren Konsequenzen für die ganze Welt.

Wladimir Putin war ein schmalgesichtiger und fast schüchterner Regierungschef, als ich ihn Ende 1999 zu einem ersten Interview traf. Er wirkte unbeholfen und kantig in seinen Bewegungen, sprach ein sehr umständliches Russisch mit vielen bürokratischen Formeln. Damals tat er so, als wolle er gute Beziehungen mit dem Westen aufbauen. Er sprach von Demokratie und Zusammenarbeit, von gemeinsamer Bekämpfung des Terrorismus und wirtschaftlicher Kooperation. Schon damals glaubte ich ihm nicht wirklich. Ich hielt ihn für einen autoritär veranlagten Geheimdienstmann, der seine Amtszeit damit einläutete, Tschetschenien mit einem brutalen Krieg zu überziehen. Was ich trotzdem nie geahnt hätte, dass ich damals den Menschen traf, der gute 20 Jahre später aus seinem Bunker der ganzen Welt mit einer atomaren Katastrophe drohen sollte.

Insofern hat Putin uns alle überrascht. Die Frage ist nur: Wer hat wann gemerkt, dass dem Mann nicht zu trauen war? Der Zeitpunkt ist hochpolitisch. Denn westliche Gutgläubigkeit, Kumpanei und ein riesiger Vertrauensvorschuss haben Wladimir Putin großgemacht. Ein vielzitierter Irrtum ist der des früheren US-Präsidenten George W. Bush, der 2001 sagte: «Ich schaute dem Mann in die Augen und in seine Seele. Ich fand ihn aufrichtig und vertrauenswürdig.» Oder der Persilschein des früheren Kanzlers Gerhard Schröder, der Putin 2004 einen «lupenreinen Demokraten» nannte. Schröder hat das Jahre später mehrfach wiederholt, da war der Ex-Kanzler längst zum Oligarchen in russischen Konzernen geworden. Doch auch viele seiner Parteifreunde in der SPD wollten partout nicht sehen, was am Kreml-Machthaber ganz offensichtlich war. Und das lange nach der Annexion der Krim 2014. Auch in den anderen deutschen Parteien, in der FDP, der Union, sogar bei den Grünen gab es Leute, die sich von Putin gern täuschen ließen. Ganz zu schweigen von den Linken und der AfD, die offen für Russland und seinen Präsidenten Partei ergriffen. Die Deutschen redeten sich den Mann schön. Beim Überfall auf die Ukraine gaben sich die Vertrauensseligen plötzlich überrascht. Deutsche Politiker, deutsche Geschäftsleute, deutsche Verbandsvertreter waren «schwer geschockt», «enttäuscht»; sie sagten: «Das hätten wir nie erwartet». Warum eigentlich nicht? Putins Überfall auf die Ukraine ist ein Krieg, der schon 2014 mit der Krim-Annexion begann. Sie hätten nur hinsehen und hinhören müssen.

Die Illusionen westlicher Politiker und Geschäftsleute haben Wladimir Putin geholfen, die Welt heute derart zu bedrohen. Deutschland deckelte bis 2021 hartnäckig seinen Verteidigungshaushalt, erhöhte aber seine Gasabhängigkeit von Russland von 38 Prozent im Jahr 2012 auf 55 Prozent 2021. Mit dem damals schon falschen Argument, Russland habe immer zuverlässig geliefert. Putin hat viele Jahre Fortune in den internationalen Beziehungen gehabt, weil ihm viele glaubten. Weil ihn viele unterschätzten. Weil viele meinten, man müsse nur fleißig mit ihm reden und ihn hochachten, dann wäre er zu jeder Form der Partnerschaft bereit. Zwei Irrtümer halfen Putin besonders: die Annahme, er sei eigentlich ein guter Mann, nur leicht zu beleidigen. Und die Befürchtung, dass alles viel schlimmer werde in Russland, wenn er einmal ginge. Noch schlimmer?

Als die russischen Truppen am frühen Morgen des 24. Februar die Ukraine überfielen, schlief ich in meiner Moskauer Wohnung. Die Redaktion von ZEIT-Online klingelte mich um halb sechs Uhr morgens aus dem Bett. Noch vor dem ersten Tee schrieb ich den Aufmacher. Darin warnte ich, dass dieser Krieg keine lokale Angelegenheit zwischen Russland und der Ukraine sei, sondern eine Bedrohung für ganz Europa. Wenige Stunden später gingen die ersten Reaktionen ein. Eine Leserin protestierte: Das sei doch eine Sache zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken. Warum ich allen Angst machen würde und behauptete, auch «wir» seien bedroht? Einige Wochen später schrieb mir ein empörter Leser: Putin führe keinen Krieg gegen uns, er reagiere nur auf die westlichen Sanktionen. Monate später las ich in den Zuschriften: Putin reagiere mit den Drohungen gegen Deutschland nur auf unsere Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Nato habe Russland provoziert. Wieder ein Entlastungsargument. Wieder die Unterstellung der Harmlosigkeit. Wieder eine grobe Unterschätzung von Putin.

Deshalb schreibe ich dieses Buch. Der Schauplatz des heißen Kriegs ist beim Abfassen dieser Zeilen noch die Ukraine. Doch der hybride große Krieg richtet sich in erster Linie gegen uns. Putin will die liberale Demokratie beerdigen. Er greift den Lebensstil Europas an, seine Sicherheit und seine wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. Er will mit einem Gasembargo Deutschlands industrielle Basis zerstören. Er will Kontrolle über den Kontinent. Dieser Angriff ist umso gefährlicher, als Russland Teil Europas ist. Der ehemalige Präsident und heutige Vize-Vorsitzende des Sicherheitsrats Dmitrij Medwedew hat die russische Sicht auf Europas Zivilisation bloßgelegt, als er den Balten und letztlich allen Europäern zurief: «Dass ihr in Freiheit seid, ist nicht Euer Verdienst, sondern unser Versäumnis.» Ein hemmungslos imperial ausgreifendes und kriegführendes Russland wird zur Bedrohung für ganz Europa und die Welt. Dieses Buch erzählt die unaufhaltsame Radikalisierung eines Mannes, seines Regimes und des größten europäischen Landes.

Drei Grundgedanken leiten meine Analysen und Reportagen. Erstens: Wladimir Putin nimmt Rache. Der russische Herrscher sieht den Zerfall der Sowjetunion und den geschrumpften russischen Nationalstaat nicht als Befreiung, sondern als Katastrophe an. Sein Krieg ist auch ein Versuch, die Zeit zurückdrehen. Putin führt eine Revolte gegen die 1990er Jahre, die Öffnung seines Landes, die Vielstimmigkeit Russlands, die Machtteilung mit den Republiken, die Abrüstungsverträge mit dem Westen. Er kehrt zurück zu einer imperialen Obsession, die der letzte sowjetische Präsident Michail Gorbatschow beendet hatte. Der Krieg gegen die Ukraine sei «die bewaffnete Reaktion Russlands auf den Fall der Berliner Mauer» – so versuchte der italienische Philosoph und Publizist Angelo Bolaffi die Frage nach den tieferen Gründen der historischen Zäsur des 24. Februar 2022 zu beantworten. Aber hier sei hinzugefügt: Der Krieg ist die Reaktion jener Nationalisten und Sowjetimperialisten, die schon damals der Meinung waren, dass man die DDR-Bürger und die nichtrussischen Völker Osteuropas 1990 nicht aus der ewigen sowjetischen Gefangenschaft hätte entlassen dürfen. Putin führt diese Imperialisten heute an – gegen die Russen, die das Ende des Reichs und die 1990er Jahre als Befreiung empfanden. Putin sinnt auf Revanche für die vergangenen drei Jahrzehnte.

Zweitens: Russland reagiert nicht auf uns, sondern es entwickelt sich aus sich selbst heraus. Die im Westen beliebte Sinnsuche, was wir bloß falsch gemacht haben, ist für die Russland-Deutung sinnlos. Der Westen machte zweifellos Fehler, von Irak bis Afghanistan, aber diese hatten kaum Einfluss auf Russlands politische Entwicklung. Trotzdem hat sich bei einem Teil des deutschen Publikums die Meinung verfestigt, die Verhältnisse in Russland und die Handlungen seines Herrschers hingen davon ab, was der Westen tut oder lässt. Das ist aus meiner Perspektive als Korrespondent und Moskauer auf Zeit eine unerträgliche Arroganz. Diese Sichtweise geht nämlich davon aus, dass Russland als Weltmacht in seiner inneren Entwicklung vom Westen abhängig wäre oder seine Politik als Reaktion auf den Westen gestalten würde. Russland ist kein Kleinstaat. Fortschritt und Regression dieses elf Zeitzonen umspannenden Landes verlaufen weitgehend unabhängig vom Westen – und die Entscheidungen seines Herrschers ebenso. Wladimir Putin hat sich allein und in voller Souveränität für den Angriff auf die Ukraine, er hat sich für einen hybriden Krieg gegen den Westen entschieden, weil aus seiner Sicht die Zeit reif sei und der Westen vor dem Untergang stehe. Man sollte aufhören, ihn herabzusetzen, indem man ihm ständig unterstellt, er handele nur in Reaktion auf größere, wichtigere Mächte. Er ist sich selbst genug.

Das Gleiche gilt für den Versuch, Russland ständig durch das Prisma westlicher Geschichte zu sehen. Es gibt viele Versuche, gerade von amerikanischen Historikern, russische Handlungen aus der westlichen Geschichte zu erklären. Das gilt vor allem für den häufigen Vergleich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mit dem deutschen Vernichtungskrieg in Osteuropa bis 1945. Das alles sind Betrachtungen von Menschen, die nie in diesem Land gelebt haben und denen das Gespür für den nie überwundenen Nachlass der zaristischen und der sowjetischen Epoche fehlt. Ein Nachlass, der in seiner Monstrosität nie bewältigt wurde und die russische Gesellschaft, vor allem aber ihre herrschende Elite prägt. Was sich in der Ukraine entfaltet, mit allen Gräueln, Verbrechen, Zerstörungen, Plünderungen, der chaotischen Kriegführung, Tonnenideologie und Disziplinlosigkeit, ist nicht die Wiederkehr des Dritten Reichs. Es ist die Fortsetzung einer kolonialen, imperialen und sowjetischen Tradition, einer prekären geschichtlichen Ungestalt, die von innen kommt.

Drittens: Putins Aufstieg ist eine Spielart des radikalen neuen Nationalismus, der in unserer Epoche viele Länder beherrscht. In der Türkei, in Ungarn, in Polen, in Italien und in China dominiert der neue Nationalismus, in Frankreich und Brasilien stellt er die stärkste Oppositionskraft, in den USA war er von 2016 bis 2020 an der Macht und kann 2024 zurückkehren. Putin beweist: Der neue Nationalismus führt zum Krieg, und die staatliche Stabilisierung auf Biegen und Brechen mündet in die Diktatur. Es gibt keine verträgliche Dosis von autoritärem Nationalismus. Die autoritäre Gewalt im Innern kehrt sich irgendwann in Gewalt nach außen, wenn die Nationalisten nicht beizeiten aus der Regierung gedrängt werden. Aus Autoaggression wird Aggression gegen die Nachbarn. Deshalb muss jeder Wähler am Wahltag genau überlegen, was er tut. Es gibt keine Protestwahl, wie manche AfD-Wähler glauben, sondern nur eine Beauftragungs- oder Ermächtigungswahl. Wer den neuen Nationalismus entfesselt, muss wissen, dass es kein Zurück gibt. Ein bisschen Nationalismus, ein bisschen Hass gibt es nicht. Der Nationalismus ist ein Gesamtprogramm. Russland bietet ein abschreckendes Modell für die ganze Welt. Am Ende der pluralistischen halbdemokratischen 1990er Jahre glaubte eine erschöpfte Mehrheit im Land, ein bisschen Stabilisierung könne vielleicht nicht schaden. Im Putin-Pakt tauschten sie ihre Freiheit gegen vergänglichen Wohlstand. Viele Russen und Russinnen haben ihre demokratischen Errungenschaften nach dem Untergang der Sowjetdiktatur nicht hoch genug geschätzt. Putin schaltete nach seiner Machtergreifung die Medien gleich, baute die Geheimdienste aus, ließ Wahlen manipulieren und fälschen. Trotzdem haben Millionen Menschen Putin gewählt, immer wieder. Nach seiner repressiven Rückkehr an die Macht 2012. Nach der Invasion der Ukraine 2014. Nach der Bombardierung von Aleppo 2016. Putins treue Wähler haben ihn legitimiert und sich mitschuldig gemacht am Absturz ihres Landes in eine totalitäre Diktatur und an der Entfesselung eines Krieges, der nun auf das russische Volk zurückschlägt.

Dieses Buch zeichnet die wesentlichen Stationen auf dem Weg in diesen Krieg nach und wagt einen Ausblick auf die Zeit danach. Zunächst schildere ich die deutschen Illusionen gegenüber Russland und deren Folgen. Dann die russischen 1990er Jahre, ohne die Putins Rachedurst nicht zu verstehen ist: den gescheiterten Putsch der Geheimdienste und Imperialisten im Jahr 1991, die mühseligen demokratischen Gehversuche, den Tschetschenienkrieg. Danach widme ich mich einer eingehenden Analyse des Systems Putin. Seiner nationalistischen Leih-Ideologie, der Propaganda-Armee, seinem Archipel der Straflager und dem Repressionsapparat. Dem Abrutschen Russlands in die Diktatur. Der dritte Teil des Buches beschreibt das Land im Krieg. Wie Putin die Ukraine überfiel und mit welcher Begründung. Wie er sein Land gegen die Welt und die Wirklichkeit abschottete und sein Volk mobilisierte. Wie er den heiligen, großen Krieg gegen den Westen entfesselte und die Atombombe als Drohmittel einsetzte. Mit diesem Krieg hat er die letzte ausgedehnte Phase seiner Herrschaft eingeleitet.

Unter Wladimir Putin verabschiedet sich Russland, das eigentlich größte europäische Land, aus Europa. Erneut senkt sich ein Eiserner Vorhang quer durch den Kontinent. Reise ich in dieses Land, werde ich am Flughafen immer wieder aufgehalten. Der Grenzbeamte hält meinen Pass fest und telefoniert lange mit seinen Vorgesetzten. Ein Mensch im dunklen Anzug, wahrscheinlich Geheimdienst, holt mich ab und führt mich in einen Kellerraum. Darin ein Schreibtisch, eine alte Matratze mit Sprungfedern, kaputte Stühle, Staub in den Ecken. Ich muss Fragen beantworten: Wo wohnen sie? Was denken sie über die Militäroperation? Was haben sie vor in Russland? Ich antworte knapp und frage mich selbst: Komme ich überhaupt noch in das Land? Komme ich bei der nächsten Reise hinein? Und komme ich wieder heraus?

Russland schließt seine Grenzen gegen die Welt. Die meisten meiner russischen Freunde und Bekannten leben mittlerweile im Ausland. Im September 2022 reisten jene aus, die sich unmittelbar von der Mobilmachung bedroht fühlten. Dieses Buch ist auch ein Abschied, von einem Russland, in dem ich früher gern lebte, das mich sehr willkommen hieß. Und das es heute mit diesem Regime nicht mehr gibt.

Gerhard Schröder und Wladimir Putin bei der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland

2 Irrweg Wie deutsche Politiker Putin halfen

Bei dieser Szene beschlich damals viele deutsche Korrespondenten in Moskau ein ungutes Gefühl: Zum orthodoxen Weihnachtsfest im Januar 2001 standen Gerhard Schröder und Wladimir Putin eng beieinander in der Moskauer Erlöserkathedrale. Der Kanzler und der Präsident, der ehemalige Juso-Vorsitzende und der frühere Geheimdienst-Chef, der Sozialdemokrat und der Sicherheitsbürokrat. Da passte wenig zusammen. Auf den ersten Blick. Die Politiker hatten die schwarzen Mäntel sauber bis zum Krawattenknoten hochgeknöpft und ließen sich vom orthodoxen Patriarchen durch die goldüberladene Kathedrale am Moskwa-Ufer führen. Ein überdimensionierter Bau, den Stalin sprengen und ein ehrgeiziger Moskauer Bürgermeister mit Familienbanden in die Baubranche in den 1990er Jahren wieder aufbauen ließ. Der Kanzler und der Präsident zündeten Kerzen an und flüsterten einander in die Ohren, als der Patriarch auf Deutsch «Frohe Weihnachten» wünschte. Am nächsten Tag saßen die beiden mit ihren Ehefrauen in einem roten Schlitten und durchkreuzten den tiefverschneiten Park der einstigen Zarenresidenz von Kolomenskoje in Moskau. Es war der Beginn einer skandalösen Freundschaft, die Schröder Jahre später in die Aufsichtsräte russischer Energiekonzerne und Deutschland in die schicksalhafte Abhängigkeit von sibirischen Gasfeldern führen sollte.

Mich hatte die Herzlichkeit des Besuches damals überrascht. Ich hatte Schröder auch bei seinem ersten Besuch in Russland im November 1998 erlebt. Ich wartete auf ihn stundenlang in der Bibliothek des Hotel Kempinski, weil er mit seiner Delegation noch über Bonner Belange diskutierte. Damals kam er in Moskau überall zu spät und signalisierte im Wesentlichen: «Das interessiert mich hier alles nicht besonders. Vor allem will ich nicht in die Sauna!» (Dieses Ritual hatte sein Amtsvorgänger Helmut Kohl mit Präsident Boris Jelzin gern wahrgenommen.) Doch mit Putin war Schröder dann wie ausgewechselt. In der Erlöserkathedrale ließ sich der Atheist Schröder bekehren. Er verfiel nicht nur Putin als Person, sondern einer idealisierten Vorstellung von Russland, die er fortan gegen jede Kritik am Regime verteidigte. Er adoptierte später auch zwei russische Kinder. Zwanzig Jahre später, nach dem zweiten Überfall Russlands auf die Ukraine, brach Schröder nicht mit Putin, sondern mit seiner Partei, der SPD, die sich von ihm distanzierte. Er pfiff auf Deutschland und hielt zu Russland. Schröder war ein besonders krasses Beispiel deutscher Putinophilie. Aber nur ein Beispiel von vielen.

In 30 Jahren Berichterstattung über Russland habe ich viele Anhänger von Putin in Deutschland kennengelernt. Sie sahen in ihm einen realistischen Mann, mit dem man ins Geschäft kommen konnte, den Deutschen im Kreml, den zugewandten Präsidenten, einen jungen nüchternen Politiker, der so ganz anders wirkte als die Jelzins, Breschnews und Chruschtschows vor ihm. Deutsche Politiker, Manager und Journalisten, auch in meiner eigenen Zeitung, der ZEIT, waren ziemlich angetan von dem Mann. Bei meinen Besuchen in Hamburg ermunterten mich leitende Redakteure, doch – wenn möglich – auch mal auf das Positive zu schauen. Der Herausgeber und ehemalige Kanzler Helmut Schmidt sagte nichts, er ließ mich immer schreiben, was ich wollte. Aber er befand in der ZEIT-Politik-Konferenz bei Mentholzigaretten und Keksen: «Putin hat ein realistisches Bild von der Welt.» Man müsse mit ihm zusammenarbeiten, er sei eine Chance für Deutschland.

Das sahen viele Deutsche genauso. Im September 2001 hielt Putin im Bundestag eine Rede, zum Teil auf Deutsch, womit er die Herzen mancher meiner Landsleute im Sturm eroberte. Industrielle hofften, mit Putin zu persönlichen Absprachen zu kommen, um die Unsicherheiten der 1990er Jahre zu überwinden. Politiker, Geschäftsleute, Stiftungsvertreter in Moskau waren von Putin eingenommen. Der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Moskau, Peter W. Schulze, versuchte mich in hitzigen Diskussionen zu überzeugen, dass Putin einen «autoritären Weg zur Demokratie» verfolge. Dem neuen Präsidenten wurde in den deutschen Eliten enorm viel Verständnis entgegengebracht. Dazu kam die Bereitwilligkeit, seine dunklen Seiten auszublenden oder hartnäckig zu entschuldigen. Die Fehler wurden auf der anderen Seite gesucht, bei den Amerikanern, beim Westen, bei der Nato. Damit halfen sie Putin, seinen Einfluss im Westen auszubauen. Ich gewann damals den Eindruck, dass viele deutsche Politiker und Manager wollten, dass es mit Putin klappe, koste es, was es wolle. Es wurde noch teurer, als sie dachten.

Hinter dem Wunsch, um jeden Preis gute Beziehungen zu Russland zu knüpfen, standen in vielen Fällen weder besondere Nähe zu Russland noch Kenntnisse, sondern drei wesentliche Beweggründe. Gern war fundamentale Amerika-Kritik der Ausgangspunkt, das Unbehagen an der US-Dominanz, der sich die Deutschen gerade in Zeiten amerikanischer Kriege und Interventionen ausgeliefert sahen. Russland galt da bei manchen deutschen Politikern und ihren Wählern als geopolitische Abschreckungsmacht. Sie schätzten Russland als Gegengewicht zu «US-Imperialismus» und «Wall-Street-Kapitalismus», zu Nato-Osterweiterung und Liberalismus. Zweitens fühlten sich manche Deutsche zu Russland hingezogen, weil sie den Russen ein Gefühl der Tiefe und der Wahrhaftigkeit zuschrieben, eine Echtheit, die im oberflächlichen Westen verloren gegangen sei. Das war ein sehr wirksames Stereotyp. Drittens sahen deutsche Industrielle in Russland schon im 20. Jahrhundert einen Markt, aber auch eine Rohstoffbasis, die als Alternative zu den amerikanischen und britischen Ölangeboten galt. Das setzte sich in der Verflechtung bundesdeutscher Energiekonzerne mit russischen Staatsmonopolisten ab den 1970er Jahren fort. Manche verbanden damit sogar eine krude Vorstellung von geopolitischer Machtmultiplikation: Moskau und Berlin könnten mit russischen Rohstoffen und deutscher Technik die Welt neu ordnen.

Alles das ist nicht neu. Gerhard Schröder hatte seine Vorläufer, zum Beispiel 1922 in der Regierung des Zentrumspolitikers Joseph Wirth. Der Reichskanzler ließ damals den Vertrag von Rapallo unterzeichnen. Dieses Abkommen verdient einen genauen Blick, weil mit ihm schon einmal das ganze Drama einer nicht zu Ende gedachten Verflechtung mit Russland seinen Lauf nahm. Rapallo ist das Lehrstück, an das sich in Deutschland nach dem Machtantritt Putins kaum einer erinnern wollte. Oder mit Karl Marx gesprochen: Der Bau der Nord-Stream-2-Pipeline war die Wiederholung der Geschichte als Farce. Dem Rapallo-Vertrag und den Nord-Stream-Projekten lag ein gemeinsamer falscher Ansatz zugrunde: dass Russland und Deutschland höhere Interessen verbinden, die wichtiger seien als gute oder ungetrübte Beziehungen zu den Staaten Ostmitteleuropas und des Westens. Sowohl der Vertrag der 1920er Jahre wie der Bau der Pipelines gegen den Widerstand vieler EU-Länder stellten Berlin unter den schwer abzuschüttelnden Generalverdacht der Kollaboration mit einem autoritären Regime und belasteten die deutsche Außenpolitik auf viele Jahre. Deshalb lohnen beide Ereignisse eine vergleichende Betrachtung.

Der Vertrag von Rapallo und seine Folgen markieren eine deutsche Tradition, die bis in die Gegenwart reicht, wie wir noch sehen werden. Ihre Wurzeln liegen in der preußisch-russischen Allianz, die zur Aufteilung Polens im 18. Jahrhundert führte und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Folgen der Revolutionen seit 1789 einzudämmen suchte. 1922 ging es vor allem um militärische Kooperation, Öllieferungen und Träume von einem Wirtschaftsbündnis jenseits des Westens. So wollte das Deutsche Reich – nach dem Ersten Weltkrieg international isoliert, von Reparationszahlungen, Inflation, Putschversuchen und Attentaten belastet – zurück auf die Weltbühne finden, mithilfe Russlands, das durch Revolution und Bürgerkrieg ähnlich isoliert und verheert dastand.

Der Industrielle und damalige Außenminister Walther Rathenau war die widersprüchliche und tragische Figur des vor mehr als 100 Jahren unterzeichneten deutsch-sowjetrussischen Vertrags von Rapallo. Tragisch, weil er das Abkommen, unter das er seinen Namen setzte, eigentlich verhindern wollte. Auch wenn die völkischen Nationalisten im Deutschen Reich die Annäherung ans bolschewistische Russland verdammten, feierten deutsche Linke und Konservative Rapallo hingegen als Triumph über den liberal-kapitalistischen Westen. Der Vertrag wurde zum Sinnbild für Deutschlands Schaukelpolitik, gepriesen von der sowjetischen Propaganda, verurteilt in England, dämonisiert in Frankreich – und abgezeichnet von einem prowestlichen deutschen Außenminister.

Was mich an Rapallo im Rückblick am meisten erstaunt: Warum hat ausgerechnet ein liberaler Außenminister den Vertrag unterschrieben?

Diese Frage führt zurück in die italienische Hafenstadt Genua vor 100 Jahren. Dort fand im April 1922 eine Konferenz statt, auf der Großbritannien eine neue Wirtschaftsordnung aushandeln und dazu einige Bestimmungen der Pariser Vorortverträge korrigieren wollte, mit denen 1919/20 der Erste Weltkrieg beendet worden war. Die Delegationen logierten wie Monarchen in den vielen Palasthotels der Stadt: In der auf einem Hügel thronenden Villa d’Albertis bezogen die Briten Quartier, im Hotel Savoy hielten die Franzosen Hof, im anspruchsloseren Eden-Hotel hatten die Deutschen einen Pauschalaufenthalt gebucht, und im Imperiale Palace in Rapallo residierten die bolschewikischen Unterhändler 30 Kilometer von Genua entfernt wie die Zarenfamilie in einem Kurbad. Am 10. April begannen die Verhandlungen im mittelalterlichen Palazzo San Giorgio am Hafen von Genua. Der Reporter Harry Graf Kessler erinnerte sich später: «Imposante Absperrungen, Militärketten in Feldgrau, patrouillierende Kavallerie, im Umkreis des Palazzo weißbehandschuhte, rotbebuschte königliche Guardien, die zu den Topfpflanzen und roten Treppenläufern des in höfischem Pomp herausgeputzten alten Bankpalastes überleiten.» Unter den hohen Decken im großen Renaissancesaal des Palastes saßen die Oberhäupter von 34 Staaten an grünen Tischen, umstellt von weißen Antiken-Standbildern auf schwarzen Marmorfliesen.

Der britische Premier Lloyd George war die Führungsfigur. Er warb für freien Welthandel, Abrüstung und die «Entgiftung der Welt». Mit einem internationalen Finanzkonsortium wollte er die deutsche Wirtschaft wieder in Gang bringen und Sowjetrussland gleich mit aufbauen. Dagegen beharrte der französische Außenminister auf allen Reparationen, die sein Land in Versailles gegenüber Deutschland durchgesetzt hatte. Der deutsche Kanzler Joseph Wirth wiederum strebte eine Erleichterung der Schuldenlast an. Deutschland war in eine Dauerkrise gestürzt. Wirth fürchtete in Genua sogar eine Erhöhung der Reparationen. Nach Artikel 116 des Versailler Vertrags hätte sich auch Russland den Reparationsforderungen gegen Deutschland anschließen können. Und Frankreich ermutigte Russland dazu, genau das zu tun.

Die Moskauer Delegation führte der blitzgescheite Außenminister Georgij Tschitscherin, der nicht nur Französisch, sondern auch perfekt Deutsch sprach. Er verfolgte ein ganz konkretes Ziel. Moskau wollte von Berlin den Erlass von Vorkriegskrediten und Privatisierungsschulden sowie eine Meistbegünstigungsklausel, die den Handel erleichtern würde. Vor allem aber wollte man die Deutschen aus allen kapitalistischen Bündnissen gegen Sowjetrussland heraushalten, auch aus dem als «imperialistisch» verdammten internationalen Konsortium, das die Briten planten. Emissäre der Sowjetregierung hatten mit den Deutschen schon in den Monaten zuvor über ein entsprechendes Abkommen verhandelt. Doch in Genua drohte Tschitscherins Initiative zu scheitern: Der am Jahresbeginn 1922 zum Außenminister ernannte Liberale und Industrielle Walther Rathenau war für ihn in etwa so anschlussfähig wie 2021 Annalena Baerbock mit ihrer «feministischen Außenpolitik» für ihren russischen Amtskollegen Sergei Lawrow.

Rathenau hatte viele Beziehungen nach Westen, Lloyd George kannte er gut. In Genua hoffte er wie Wirth auf Schuldenerleichterungen und eine Anleihe für Deutschland. Ein Separatabkommen mit Russland dagegen scheute er. Die Vorverhandlungen mit Moskau hielt er für «unverzeihlich». Ebenso wenig behagte ihm die weit gediehene geheime deutsch-russische Zusammenarbeit im Militärbereich, bei Rüstung und Rohstoffen, von der er erst kurz vor der Genueser Konferenz erfahren hatte. Damit stand er so gut wie allein: Der Heereschef der Reichswehr, General Hans von Seeckt, die deutsche Industrie und der mit ihnen verbündete Kanzler – sie alle drängten auf ein deutsch-russisches Sonderabkommen. Und sie waren damit Teil einer Tradition deutscher Ostpolitik, die mit Russland den Schulterschluss suchte, um Ostmitteleuropa zu umgehen, aufzuteilen oder zu neutralisieren.

Ihr engster Verbündeter im Rathenau-Ministerium war der Spitzendiplomat Ago Freiherr von Maltzan, die graue Eminenz der Weimarer Ostpolitik: Maltzan hielt den Kontakt zu den Russen und bereitete die politische Annäherung strategisch vor, Maltzan schob sich zwischen Lloyd George und Rathenau, Maltzan pflegte den Draht zur Reichswehr und zur Ölindustrie, Maltzan wollte – zusammen mit Kanzler Wirth – den «Ring von Versailles» sprengen. Seine wichtigste Aufgabe bestand im April darin, um jeden Preis zu verhindern, dass Außenminister Rathenau die deutsch-russische Annäherung bremste, und zugleich den Einfluss des sozialdemokratischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert fernzuhalten, der ebenfalls wenig von zu großer Nähe zu Sowjetrussland hielt. Deshalb versuchte Maltzan in den ersten Tagen der Genueser Konferenz, seinen Chef Rathenau so gut wie möglich abzuschotten und den Informationsfluss zu kontrollieren.

Im Zentrum der Gespräche stand der Artikel 116 des Versailler Vertrages. Auch Rathenau fürchtete, Briten und Franzosen könnten die Russen dazu bringen, von Deutschland Reparationen zu verlangen. Tschitscherin sei vor Lloyd Georges Villa d’Albertis gesichtet worden – solche Nachrichten streute Maltzan in wohlabgemessener Dosierung. «Wie ein Tierbändiger, dem seine Bestien nicht gehorchen wollten», erzählte ein deutscher Politiker, sei er vor dem Eden-Hotel auf und ab gegangen. Das meiste, was wir über die Abläufe von Rapallo wissen, stammt jedoch aus Maltzans eigenen Überlieferungen. Rathenau starb, bevor er etwas aufschreiben konnte, Wirth hinterließ nur wenige Einblicke.

Aus Maltzans Perspektive stellten sich die Ereignisse folgendermaßen dar: Es war Ostersonntag, der 16. April 1922, als Maltzan gegen 2.30 Uhr Rathenau aufsuchte und ihm mitteilte, die Russen hätten angerufen und seien zu Verhandlungen bereit. «Sie bringen mir mein Todesurteil?», fragte Rathenau. Er witterte ein Komplott und sagte, er wolle Lloyd George sprechen. «Unmöglich!», gab Maltzan zurück. Zu einem solchen «Verrat an Tschitscherin» sei er nicht bereit. Kurz darauf drang auch Wirth in Rathenaus Suite ein. Im Pyjama musste sich der Außenminister von Maltzan und dem Kanzler bearbeiten lassen. Ihr Hauptargument waren die vermeintlichen Verhandlungen Tschitscherins mit den Briten zuungunsten des Deutschen Reichs. Am frühen Morgen gab Rathenau nach: «Le vin est tiré, il faut le boire» – «der Wein ist entkorkt, nun muss man ihn trinken».

Am Morgen des Ostersonntags brach die deutsche Delegation nach Rapallo auf, um sich im Imperiale Palace Hotel mit den Russen zusammenzusetzen. Um kurz vor 19 Uhr unterzeichneten sie den Vertrag. Er besiegelte die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, den Verzicht auf Reparationsforderungen und alte Ansprüche, Handel auf Meistbegünstigungsbasis und weitreichende wirtschaftliche Kooperation.

Der Vertrag «schlug wie eine Bombe ein», schrieb Kanzler Wirth später, und das war noch vorsichtig ausgedrückt. Lloyd George habe «wie der Stier von Uri» geschrien. Denn mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Berlin und Moskau waren die britischen Hoffnungen auf eine neue europäische Wirtschaftsordnung geplatzt. Mehr noch: Der Vertrag galt im Westen als Ausdruck deutscher Unzuverlässigkeit und Illoyalität. Der Plan der Sowjets, die «kapitalistischen Ideen» von Genua zu sprengen, war aufgegangen. Und Rathenaus Versuche, durch die Ausgestaltung des Vertrags militärpolitische Abmachungen zu verhindern, scheiterten. Denn was nicht im Vertrag stand, sollte im neuen Umfeld der erwärmten deutsch-sowjetrussischen Beziehungen hinzugefügt werden. Der Rapallo-Vertrag wurde in den folgenden Jahren zur diplomatischen Hülle für eine Reihe von Geheimabmachungen und Kooperationen. Der Reichswehrchef von Seeckt baute die heimliche militärische Zusammenarbeit unter Umgehung der Versailler Bestimmungen aus: Deutsche Piloten übten im russischen Lipezk, deutsche Panzerfahrer in Kasan, deutsche Chemiker experimentierten mit Kampfstoffen an der Wolga. Deutsche Technik ging nach Russland, zurück floss russisches Öl. Das junge Sowjetrussland half damals der Reichswehr, ihre Schlagkraft aufzubauen, dafür holte Berlin die Bolschewiki aus der internationalen Isolation.

Hitler, ein Gegner des Rapallo-Vertrags, nutzte all das später brutal aus, um mit Stalin 1939 Polen und Ostmitteleuropa aufzuteilen. Bevor er zwei Jahre danach die Sowjetunion selbst überfiel. Das Vorspiel des Hitler-Stalin-Pakts gehört in die unrühmliche Tradition deutsch-russischer Politik gegen Ostmitteleuropa. Rapallo war nichts anderes als eine Etappe in der langen deutsch-russischen Zusammenarbeit zulasten Dritter. Rathenau sollte das alles nicht mehr erleben. Er wurde wenige Wochen nach Vertragsunterzeichnung von Rechtsextremisten in Berlin-Grunewald erschossen.

Seltsamerweise lernte man in Deutschland wenig aus der Geschichte des verunglückten Vertrags. Nach dem verlorenen deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion wurde der Rapallo-Vertrag in der DDR als ein Vorläufer sozialistischer Bruderschaft gepriesen. In der Bundesrepublik interpretierten ihn konservative Historiker als ein Stück Realpolitik, das unter dem Eindruck des französischen Drucks auf Deutschland in den frühen 1920er Jahren angemessen gewesen sei. Einem starken Realismus folgte in den 1970er Jahren auch die Ostpolitik unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. Die erwies sich allerdings ganz anders als Rapallo als ein historischer Glücksfall, weil sie andere Voraussetzungen hatte. Die Bundesrepublik war fest im westlichen Bündnis verankert. Die Ostpolitik nahm die amerikanischen Entspannungs-Signale der 1960er Jahre auf und war mit den westlichen Verbündeten in der Hauptsache abgestimmt. Sie ging aus von der Anerkennung der geopolitischen Tatsachen in Europa nach 1945. Brandts historische «Einsicht in die Notwendigkeit» von Verträgen mit Moskau, Warschau und der DDR-Führung ebnete den Weg zur Konferenz von Helsinki 1975, wo die westlichen Staaten den sowjetischen Machtbereich faktisch anerkannten, im Austausch für die Wahrung zwischenstaatlicher Sicherheitsstandards und die Achtung der Menschenrechte. Darauf konnten sich künftig auch Dissidenten in Osteuropa berufen, und darin lag eine Chance auf Veränderung der Verhältnisse im sowjetisch beherrschten Osteuropa. Darauf beriefen sich die polnischen, ungarischen und ostdeutschen Demonstranten, die Ende der 1980er Jahre die kommunistischen Regime zum Einsturz brachten. Die Ostpolitik trug erheblich dazu bei, die Spaltung Europas zu überwinden.

Die Bedeutsamkeit, der Sowjetunion diese Zugeständnisse abgetrotzt zu haben, wurde in der sogenannten «zweiten Phase der Ostpolitik» leider vollkommen vergessen. Der einstige Vordenker der Ostpolitik Egon Bahr und andere Sozialdemokraten standen für eine fortschreitende Verirrung der Ostpolitik, die in den 1970er Jahren so erfolgreich war. Als die Arbeiter der Danziger Werft Anfang der 1980er Jahre gegen die Kommunistische Partei revoltierten, wollten deutsche Sozialdemokraten zuallererst die «Stabilität» retten. Das polnische Kriegsrecht hielten sie für bedauerlich, aber notwendig. An «Runden Tischen» mit der SED-Führung in den 1980er Jahren plauderten SPD-Politiker wie Egon Bahr über die fundamentalen Unterschiede zwischen Demokratie und Diktatur hinweg. Sie fütterten die Stabilisierungsbedürfnisse der kommunistischen Herrscher – anstatt ihre Widersprüche und Menschenrechtsbrüche zu entblößen. Das taten am Ende die aufgebrachten Menschen selbst, als das sowjetisch beherrschte Osteuropa Ende der 1980er Jahre von Aufständen und nationalen Bewegungen erschüttert wurde. Der alte Bahr war später einer der Hauptbefürworter einer engen Kollaboration mit Putins Russland auf Kosten der Beziehungen zu den USA.

Nach der Wiedervereinigung und in den 1990er Jahren entdeckten die Deutschen eine für sie früher untypische Sympathie für die nationalen Regungen und demokratischen Forderungen der Völker Ostmitteleuropas. Die deutschen Regierungen der 1990er Jahre unterstützten die demokratische Entwicklung in der Region. Das galt nicht nur für den Christdemokraten Helmut Kohl, sondern auch für die rot-grüne Regierung von Gerhard Schröder ab 1998. Sie unternahmen große Anstrengungen, um Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, die baltischen Staaten und andere Länder Ostmitteleuropas in die EU und in die Nato zu bringen. Zugleich gelang es, Russland mit der Nato-Russland-Grundakte, der Erweiterung der G7-Gruppe um Moskau und zahlreichen anderen Abkommen zumindest nicht auszuschließen. Trotzdem verpasste der Westen in der Zeit des halbwegs demokratisch gesinnten Präsidenten Boris Jelzin eine Chance, Russland etwas fester an sich zu binden.

Diesen Versuch unternahm bekanntlich Gerhard Schröder, aber er hatte auf der bewegten Schlittenfahrt mit Putin im Januar 2001 irgendwo unterwegs den Kompass verloren, der den angemessenen Weg zwischen Solidarität mit den ostmitteleuropäischen Verbündeten und Kooperation mit Russland anzeigt. Es war schließlich Schröder, der die traditionelle deutsch-russische Zusammenarbeit auf Kosten Ostmitteleuropas fortsetzte, die verhängnisvolle Linie von den polnischen Teilungen des 18. Jahrhunderts über Rapallo bis zum Bau der Nord-Stream-Pipelines. Die Rohrleitung unter der Ostsee war eine russische Idee, die Putin Schröder nahegebracht hatte – und die Schröder am Ende seiner Amtszeit 2005 unter Dach und Fach brachte. Er drückte noch als Kanzler in der Regierung eine Kreditbürgschaft der staatlichen Hermes-Versicherungen für die erste Pipeline durch. Bauherren und Finanziers sollten Gazprom und europäische Konzerne sein, darunter die deutsche BASF und der von der Schröder-Regierung geschaffene neue Konzern E.on. Diesem hatte Schröder zuvor durch einen Trick eine marktbeherrschende Stellung verschafft. Erst fusionierten 2000 Viag und Veba, dann übernahm die neue E.on-Gesellschaft den Gasversorger Ruhrgas, der damals schon 60 Prozent des deutschen Gasmarktes kontrollierte. Dagegen legte das Kartellamt zu Recht Widerspruch ein, aber die Schröder-Regierung drückte eiskalt die Übernahme von Ruhrgas per Minister-Erlaubnis durch. Ein Gigant war entstanden, der sich künftig mit dem russischen Riesen Gazprom verbünden sollte. Beide Konzerne waren entscheidende Finanziers des Nord-Stream-Projektes. Kaum zwei Wochen nach seiner Entlassung als Bundeskanzler trat Schröder im Dezember 2005 sein neues Amt als Chef des Aufsichtsrats der neugegründeten Nord Stream AG an. Hier war sie wieder, die Idee, dass deutsche Technik und russische Rohstoffe die Welt verändern können, dass Russland und Deutschland besondere Interessen verbinden, die sich westlichen Einflüssen entziehen und nicht durch Einsprüche von Polen oder Balten gestört werden sollen.

Der Bau der beiden Nord-Stream-Pipelines ist ein unrühmliches Kapitel, das Deutschlands Verhältnis zu seinen unmittelbaren Nachbarn stark eintrübte und seine Glaubwürdigkeit nachhaltig beschädigte. Die deutsche Erdgasindustrie hat sich, wie Teile der deutschen Industrie in den 1920er Jahren, ebenso gierig wie blind mit Russland verflochten. Schon der Bau der ersten Pipeline ab 2005 stieß auf die Empörung und die Proteste ostmitteleuropäischer Regierungen, die sich durch das Ostsee-Rohr umgangen sahen. Dennoch bauten russische, deutsche und andere europäische Konzerne die Pipeline ungerührt zu Ende. Deutschland ließ sie ans Netz gehen, die Irritationen in der EU und in Brüssel waren groß. Völlig unverständlich war deshalb, warum es trotz der schmerzhaften Auseinandersetzungen mit den Verbündeten über Nord-Stream 1 und des damit verbundenen Vertrauensverlustes überhaupt zum Bau einer zweiten Pipeline kommen konnte. Deshalb möchte ich wie im Fall Rapallo auch diesen deutschen Irrtum im Umgang mit Russland genauer betrachten.

Das Debakel nahm seinen Anfang kaum sechs Wochen nach Putins Annexion der Krim im März 2014. Da feierte Gerhard Schröder in St. Petersburg seinen 70. Geburtstag nach. Zu der opulenten Feier im Jussupow-Palais fanden sich Wladimir Putin und der Gazprom-Chef Alexei Miller ein. Bezahlt wurde die Party in den historischen Prachträumen am Mojka-Fluss von der Nord Stream AG. Besprochen wurde der Plan einer neuen Doppelröhre unter der Ostsee, genannt Nord-Stream 2. Es war Putins Projekt, um die Ukraine nach dem Angriff auf die Krim und den Donbass weiter zu schwächen und Deutschland dabei zum Komplizen zu machen.

In einem Luxushotel in Wladiwostok trafen sich dann am 4. September 2015, also eineinhalb Jahre später, hochrangige Energiemanager und russische Bürokraten, unter ihnen Alexei Miller von Gazprom und Vertreter der deutschen Konzerne E.on und BASF. In der oft windigen Stadt am Pazifik wurde an diesem Tag ein Jahrhundertgeschäft verabredet. Alexei Miller einigte sich mit deutschen, niederländischen und französischen Unternehmern auf die neue Röhre, durch die pro Jahr bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland nach Deutschland strömen sollten – zusätzlich zu den 55 Milliarden Kubikmetern von Nord-Stream 1. Damit sollte die Gesamtkapazität der Leitungen, die durch die Ukraine führten, erreicht werden. Das Geschäft entwickelte sich für die deutsche Regierung zu einem Albtraum. Nord-Stream 2 verschlechterte das angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und Polen, stellte Berlin in der EU an den Pranger, versetzte die USA in Rage und brachte Kanzlerin Angela Merkel in die Bredouille. Die deutsche Regierung versuchte sich herauszuwinden, indem sie lange Zeit behauptete, das geopolitische Projekt sei rein wirtschaftlicher Natur.

Sechs Wochen nach dem Treffen in Wladiwostok, am 28. Oktober 2015, flog der damalige deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister nach Moskau. Für Sigmar Gabriel nahm sich Wladimir Putin ungewöhnlich viel Zeit. Fast zwei Stunden sprachen sie auf der Staatsdatscha Nowo-Orgarjowo, auch Alexei Miller saß am Tisch. Gabriel war für die Nord-Streamer der zentrale Mann in Berlin. Er wurde der moderne Ago von Maltzan, der von Schröder gestützte Exekutor von Rohrpallo. Der Wirtschaftsminister winkte 2014 und 2015 den Verkauf der größten deutschen Gasspeicher und von deutscher Erdgasinfrastruktur an Gazprom durch. Er setzte sich dafür ein, dass deutsche und nicht europäische Behörden für Nord-Stream 2 zuständig seien. Er lobbyierte in Brüssel und den europäischen Hauptstädten. Das war wichtig, denn die Bundesregierung wollte die Pipeline, die EU-Kommission lehnte sie ab.

Der Streit, der nun begann, ähnelte dem über Nord-Stream 1, als die Kommission und die Ostmitteleuropäer die Leitung kritisierten. Nur hatten sich 2015 die politischen Umstände radikal verändert. Die russische Intervention in der Ostukraine und die Krim-Annexion hatten Europa erschüttert. Die EU wollte unabhängiger von russischen Gaslieferungen werden. Am 30. November 2015 schrieben die Wirtschaftsminister aus Polen, Ungarn, Rumänien, Lettland, Estland, Litauen und der Slowakei einen Brief an die EU-Kommission. Auf drei Seiten wetterten sie gegen Nord-Stream 2: Die geplante Pipeline nehme der Ukraine Transitgebühren; sie erhöhe die Abhängigkeit der EU von Russland. Zwei Wochen später schloss sich das Europäische Parlament der Kritik an, die EU-Kommission ging auf Distanz zu dem Projekt.

All das wusste Angela Merkel, als sie am 17. Dezember 2015 zum EU-Gipfel nach Brüssel reiste. Neben der sogenannten Flüchtlingskrise sprachen die Regierungschefs auch über Nord-Stream 2. Spätestens jetzt hätte Merkel Stellung beziehen müssen. Die Nord-Stream-2-Gesellschaft hatte begonnen, Genehmigungen zu beantragen. Bei St. Petersburg wurden bereits die ersten Bauteile gelagert. Doch Merkel scheute die Festlegung. Im Kanzleramt stritten ihre Berater um eine einheitliche Linie. Der außenpolitische Berater Christoph Heusgen war dagegen, der Wirtschaftsberater Lars-Henrik Röller war dafür. Die Kanzlerin wollte vor allem keinen Dauerstreit mit der SPD und ihrem Vizekanzler Gabriel riskieren. In Brüssel redete sie sich darauf hinaus, «dass es erst einmal ein wirtschaftliches Projekt» sei. Obwohl der politische Streit längst am Kochen war.