16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BLV, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: BLV Gestaltung & Planung Garten

- Sprache: Deutsch

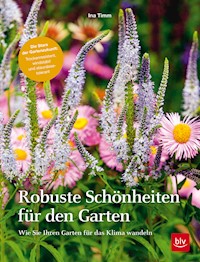

Die Wetterkapriolen der letzten Jahre lassen keinen Zweifel: Der Klimawandel ist da und wirkt sich spürbar aus. Immer häufigere und längere Perioden mit ausgeprägter Sommertrockenheit, dazu Unwetter mit Sturm, Hagel und Starkregen. Die Pflanzen müssen ganz schön was aushalten. Das überleben nur die Pflanzen, die am besten angepasst, also ziemlich robust sind. Aber keine Sorge, das bedeutet nicht das Ende ästhetischer Gartengestaltung. Gartenarchitektin Ina Timm verbindet in ihrem neuen Buch Ästhetik mit Pflanzenintelligenz und zeigt, wie schön und entspannt Gärtnern auch im raueren Gefilden sein kann. Sie lässt sich bei der Anlage und Pflege von Anpassungsstrategien aus der Pflanzenwelt leiten, sodass unsere Gärten nach wie vor prächtig und pflegeleicht erblühen. Neben der Auswahl von an unser neues Klima angepassten trockenheitsverträglichen und robusten Schönheiten ist es die Kombination nach dem Vorbild natürlicher Pflanzengemeinschaften, die sich gegenseitig unterstützen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Hinweis zur Optimierung

Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Impressum

© eBook: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, München, 2020

© Printausgabe: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, München, 2020

Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, auch auszugsweise, sowie die Verbreitung durch Film und Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlags.

Projektleitung: Sonja Forster

Lektorat: Corina Steffl

Bildredaktion: Hannah Crawford

Covergestaltung: independent Medien-Design, München: Horst Moser (Artdirection)

eBook-Herstellung: Yuliia Antoniuk

ISBN 978-3-9674-7017-8

1. Auflage 2020

Syndication: www.seasons.agency

GuU 8-7017 02_2020_01

Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.

Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de

www.facebook.com/gu.verlag

Garantie

Liebe Leserin und lieber Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein BLV-Buch entschieden haben. Mit Ihrem Kauf setzen Sie auf die Qualität. Kompetenz und Aktualität unserer Bücher.Dafür sagen wir Danke! Ihre Meinung ist uns wichtig, daher senden Sie uns bitte Ihre Anregungen, Kritik oder Lob zu unseren Büchern. Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weiteren Rat zum Thema? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Wir sind für Sie da!Montag–Donnerstag: 9.00–17.00 UhrFreitag: 9.00–16.00 Uhr

Telefon: 00800 / 72 37 33 33*Telefax: 00800 / 50 12 05 44*Mo–Do: 9.00–17.00 UhrFr: 9.00–16.00 Uhr(*gebührenfrei in D, A, CH)E-Mail: [email protected]

GRÄFE UND UNZER VERLAG Leserservice

Wichtiger Hinweis

Das vorliegende Buch wurde sorgfältig erarbeitet.

Dennoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autorin noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch vorgestelltenInformationen resultieren, eine Haftung übernehmen.

Ein Plädoyer für den grünen Garten der Zukunft

Einen grünen, blühenden und gleichzeitig pflegeleichten Garten können Sie auch in Zukunft haben, trotz und wegen aller Klimaveränderungen.

Der Wunsch nach einem pflegeleichten Garten ist verständlicherweise bei allen Grundstücksbesitzern vorhanden. Wer will schon die ganze Zeit »Unkraut« zupfen, Sträucher schneiden, Rasen mähen, gießen etc. Deshalb sind augenscheinlich pflegeleichte Kiesflächen mit einzelnen Gräsern darin derzeit sehr beliebt. Aber jetzt schließen Sie bitte Ihre Augen und stellen sich Ihren Traumgarten vor. Sie sehen vor allem die Farbe Grün, oder? Monotone Kiesflächen haben Sie mit Sicherheit nicht gesehen. Die gute Nachricht: Es gibt Alternativen, die fast ebenso pflegeleicht sind und eher Ihrem Traumgarten entsprechen.

Jeder Gartenbesitzer profitiert enorm von seinem »Grün«. Wussten Sie, dass Sie deutlich produktiver sind, wenn Sie während der Arbeit auf eine grüne Pflanzenkulisse blicken, statt auf eine graue Betonwand? Wenn Sie also von der Arbeit nach Hause kommen und sich in einen traumhaften grünen Garten setzen können, wirkt das wie eine kurze Kur, die jeden Tag ein wenig gegen das viel gefürchtete Burn-Out-Syndrom hilft. Dazu lässt sich gut ein Schwätzchen über den Gartenzaun mit dem Nachbarn halten. Im Garten treffen sich nicht nur alle gesellschaftlichen Schichten, sondern auch Jung und Alt. Da werden auch mal Pflänzchen ausgetauscht und so Nutz- und Zierpflanzen vor dem Aussterben bewahrt. Denn in unseren Gärten wachsen im Vergleich zum landwirtschaftlichen Anbau auf den Feldern bedeutend mehr Arten und Sorten. Allein über 100 Gemüsearten werden in Privatgärten kultiviert, während der Produktionsgartenbau nur ungefähr 35 Arten anbaut. Eventuell wächst gerade bei Ihnen die alte Gemüseart, die in Zukunft für unser Überleben wichtig sein wird?

Kinder schaukeln im Grünen, spielen im Sand, wühlen in der Erde und erleben so die Natur. Wer als Kind genüsslich mit den Fingern durch den Matsch gefahren ist, wird sich lebenslang daran erinnern und die Natur bewahren wollen. Für Erwachsene ist der Garten fast wie ein Kurzurlaub. Einfach aus der Terrassentür raus, schon da! Günstiger und umweltschonender geht es nicht. Und niemals werden gekaufte Zucchini die selbst angebauten toppen. Damit wird die Gartenarbeit auch noch zum sinnstiftenden Hobby. Und nicht zuletzt lassen uns die Pflanzen mit ihren temperaturausgleichenden Funktionen die nächste Hitzewelle besser ertragen.

Den Klimawandel können wir leider nicht mehr leugnen. Gerade als Gartenbesitzer sind wir ganz dicht an der Natur, die sich zu ändern beginnt. Bisher haben Sie vielleicht zugesehen, wie Pflanzen vertrocknen oder von neuartigen Schädlingen befallen werden. Dabei gibt es so viele pflegeleichte, wunderschöne Pflanzen, die dem Klimawandel Paroli bieten können. Also Freunde: Ab in die Beete und pflanzt, was das Zeug hält …

Ihre Ina Timm, Freie Landschaftsarchitektin

In trockenem Boden bilden sich Risse, Pflanzen verdorren, die Bodenerosion ist vorprogrammiert.

Der Klimawandel – was ändert sich?

Die Temperaturen steigen, Starkregenereignisse häufen sich, es gibt weniger Frost und mehr CO2 in der Luft, doch was heißt das alles für den Garten?

Wie bedeutend der Klimawandel für uns geworden ist, spiegelt sich in vielen Ereignissen wider. Neben den folgenden Beispielen könnten noch viele weitere aufgelistet werden, die zeigen, wie vehement der Klimawandel die Menschen bewegt:

Der Sommer 2018 war so extrem heiß und trocken, dass »Heißzeit« zum Wort des Jahres gekürt wurde.

Zwei Drittel der Befragten sehen in einer weltweiten Umfrage des Pew Research Center in Washington in der Erderwämung die größte weltweite Bedrohung.

An den »Fridays for future« demonstrieren weltweit massenhaft junge Menschen, die die Politiker auffordern, endlich zu handeln.

Wenn wir von »Wetter« sprechen, so ist das in der Regel ein kurzfristiges Phänomen. Das kann der plötzlich eintretende Schneefall sein oder ein kurzer Kälteeinbruch, auch ein einzelner heißer Sommer ist ein Wetterphänomen. »Klima« allerdings bedeutet, dass sich langfristig etwas ändert. Meteorologisch spricht man von Klima, sobald man eine Zeitspanne von 30 Jahren oder mehr betrachtet. Wenn die Rede von der Klimaerwärmung ist, betrachtet man den Zeitraum seit Beginn der Industrialisierung. Erst seitdem werden vermehrt Treibhausgase, wie Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) u.a., in die Atmosphäre abgegeben. Diese bewirken die Klimaerwärmung, indem sie den Austritt der Wärmestrahlung von der Erde ins Weltall behindern.

Die genannten Gase benötigen unterschiedlich lange, um wieder unschädlich für unser Klima zu werden. So wird jede Tonne Kohlendioxid uns noch bis zu einer Million Jahre in der Atmosphäre erhalten bleiben. Bei Methan liegt die Verweilzeit rechnerisch zum Glück »nur« bei etwas über zehn Jahren, bei Lachgas bei über 100 Jahren. Auch wenn Methan schneller abgebaut wird, trägt es verglichen mit CO2 ungefähr dreißigmal stärker zum Treibhauseffekt bei. Im Falle von Lachgas ist es sogar über das 250-fache. Da können wir fast von Glück reden, dass wir nicht so viel Methan und Lachgas wie CO2 produzieren. Kohlendioxid (CO2) wird freigesetzt, wenn etwas verbrannt wird. Methan (CH4) entsteht, wenn es zu Fäulnisprozessen unter Luftabschluss mit Beteiligung von Mikroorganismen kommt (z. B. im Magen von Wiederkäuern, in »umgekippten« Gewässern). Lachgas (N2O) wird unter anderem von zu stark gedüngten Äckern freigesetzt.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts steigt die Temperatur auf der Erde und Hitzewellen treten häufiger auf. Nicht nur wir schwitzen, auch die Pflanzen in unseren Gärten leiden verstärkt.

Worauf müssen wir uns einstellen?

Die Temperatur, Frostperioden, der Niederschlag, der CO2-Gehalt der Luft, das Verhalten von Hoch- und Tiefdruckgebieten, alles ändert sich. Wegen starker, lang andauernder Hitze fällt es in Exremsommern schwer zu arbeiten, oder unglaublich große Hagelkörner fallen zu Boden und zerstören Autos, Glasdächer und Pflanzen. Doch was davon ist tatsächlich eine Folge des Klimawandels?

Temperatur

Im deutschen Klimabericht vom Dezember 2017, der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wurde, wurden mehrere Simulationen von Klimamodellen zusammengefasst. Dem ist zu entnehmen, dass wir bei einem »Weiter wie bisher«-Szenario mit einem Anstieg von 2,9–5,1 °C (im Mittel 3,8 °C) zu rechnen haben. Im besten Fall, also mit einem sofortigen Klimaschutz-Rundumpaket, wird die Temperatur zwischen 0,8°C und 2,0 °C (im Mittel 1,0 °C) zunehmen. So ganz einig sind sich die Wissenschaftler demnach nicht, wie der genaue Anstieg der Temperatur sein wird. Aber es herrscht Einigkeit darüber, dass mit einem durchschnittlich wärmeren Wetter zu rechnen ist.

Die höheren Temperaturen sind mit zunehmend längeren Hitzeperioden verbunden. Unsere Pflanzen müssen in Zukunft fähig sein, längere Durststrecken zu überstehen, oder wir müssen sie Der Klimawandel – was ändert sich?

täglich gießen. Wenn wir Menschen in heißen Sommern kaum ein Auge vor lauter Hitze zubekommen, können sich unsere Pflanzen ebenfalls nicht erholen. Die hohen nächtlichen Temperaturen machen ihnen zu schaffen.

Wer mediterrane Pflanzen liebt, der freut sich über die wärmeren Temperaturen. Werden wir hier bald die Flora und Fauna der Toskana genießen können? Stellen Sie sich das mal vor: Vor Ihrem Haus könnten Sie Palmen pflanzen, die schweren Töpfe ihrer Oliven- und Zitronenbäumchen müssten Sie nicht mehr aufwändig jeden Herbst ins Haus holen und im Frühling wieder hinausschleppen. Sie könnten fast das ganze Jahr draußen im Schwimmteich baden oder Exoten wie Granatäpfel im eigenen Garten ernten. Nun, ganz so wird es nicht werden, denn obwohl die Temperaturen steigen, wird es trotzdem noch Tage mit klirrender Kälte geben.

Frost

Mit den steigenden Temperaturen werden auch die Kälteperioden kürzer werden. Doch laut Studie ist nicht zu erwarten, dass Frosttage ganz verschwinden. Selbst im Jahr 2100 wird es in Deutschland noch vereinzelte Tage mit einem Tagestiefstwert unter 0 °C geben. Den Markt für schicke Winterjacken wird es also in Zukunft noch geben, aber die Mode wird schnelllebiger.

Phänologische Jahreszeiten für Deutschland: äußerer Ring zeigt das vieljährige Mittel, innerer Ring zeigt das Jahr 2019.

Vergleich der aktuellen phänologischen Jahreszeiten mit dem langjährigen Mittel in Deutschland.

Gartenwetter-Vorhersage

Pflanzen wissen oft besser über die Entwicklungen des Wetters Bescheid als so mancher Meteorologe.

PHÄNOLOGISCHE UHR

Hervorragende Voraussagen für Gärtner gibt es auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes. In beispielhafter Kooperation mit der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V. sind dort unter der Rubrik »Gartenwetter« für uns Gärtner relevante Wettervorhersagen nach einzelnen Orten zusammengestellt. Dort finden sich auch Informationen zur Phänologie, äußerlichen Erscheinungen, die im Jahresablauf immer wiederkehren. Pflanzen wissen oft besser als Forscher, wann es soweit ist zu blühen, denn Forscher berechnen das Wetter nur anhand von Zahlen. Pflanzen hingegen sind in der Lage, viel mehr Parameter einzubeziehen. Das nutzt auch der Deutsche Wetterdienst!

Deshalb zeichnen engagierte ehrenamtliche BürgerInnen bestimmte Wachstums- und Entwicklungserscheinungen der Natur auf. Das sind neben der Blüte von Haselnuss, Forsythie, Apfel, Holunder und Sommerlinde die Fruchtbildung von Apfel, Holunder und Stieleiche sowie die Blattfärbung und der Blattfall der Stieleiche. Die dokumentierten Beobachtungen von Blüten, Früchten und Blattzuständen werden auf einer Phänologischen Uhr (>) eingetragen.

Anhand dieser Aufzeichnungen ist der Klimawandel ebenfalls erkennbar. Alle Blütenphänomene finden immer früher statt, während der Winter, der durch den Blattfall der Stieleiche gekennzeichnet ist, immer später eintritt.

Die Dauer der Vegetationsperiode schwankt von Jahr zu Jahr beträchtlich. Im Mittel zeigt sich eine deutliche Verlängerung um etwa 15 Tage im Vergleich zum Anfang der 1960er Jahre: Schneeglöckchen, die den Vorfrühling einläuten, blühen inzwischen zwei Wochen früher.

Winterhärtezonenkarte mit Normalwerten

Karte der Winterhärtezonen

Wo wird es wie kalt und welche Pflanze hält das aus?

Auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes finden Sie den Deutschen Klimaatlas. Wählen Sie hier im Dropdown-Feld statt »Allgemein« den Bereich »Landwirtschaft«, können Sie sich die Winterhärtezonen für Pflanzen anzeigen lassen. Den genauen Pfad finden Sie im Anhang.

Diese Winterhärtezonenkarte basiert auf dem System einer Karte, die erstmals vom Landwirtschaftsministerium der USA entwickelt wurde. Dabei ist das betreffende Gebiet in verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Temperaturen eingeteilt. Angezeigt wird jeweils das mittlere absolute Minimum der Lufttemperatur, welches für das Überleben oder Sterben von Pflanzen im Winter ganz entscheidend ist. Auf dieser Karte für Deutschland können Sie nun ganz genau nachschlagen, ob es sinnvoll ist, in Ihrer Region eine bestimmte Pflanze zu kultivieren oder eher nicht.

Direkt an der Küste und auf den Nordseeinseln fällt die Temperatur nie unter -9,4 °C (das entspricht einer Winterhärtezone 8b), während wir in den hohen Alpen mit Temperaturen unter -23,3 °C (Winterhärtezone 6a) rechnen müssen. Dargestellt wird außerdem eine Karte mit aktuellen Jahreswerten im Vergleich zu den »Normalwerten«. Wenn Sie sich Ihre Region noch genauer anschauen wollen, dann können Sie sich die Karte auch für Ihr Bundesland statt für ganz Deutschland anzeigen lassen.

In vielen Katalogen von Baumschulen und Staudengärtnereien werden die Winterhärtezonen für die Pflanzen mit angegeben. Die Hanfpalme (Trachycarpus fortunei) etwa, die mitteleuropäische Winter nur bedingt übersteht, ist der Winterhärtezone von 7b bis 8a zuzurechnen. Das Kleinklima für den jeweiligen Ort und der exakte Gartenstandort spielen ebenfalls eine Rolle für das Überleben oder Sterben bei Frost: sonnig oder schattig, lehmiger oder sandiger Boden, freistehend oder vor Wind geschützt? Die Winterhärtezonenkarte erweist sich aber als vorzügliche Richtlinie, die sich zu beachten lohnt.

Vor allem in Regionen mit kontinentalem Klima wird der Regen künftig seltener, dafür dann oft sehr überraschend und heftig fallen.

Niederschläge

Die Klimaerwärmung beeinflusst die Pflanzen zudem durch einen weiteren Faktor: Niederschläge werden sich in Zukunft anders verteilen und in ihrer Häufigkeit und Heftigkeit regional stark variieren. Vermutet wird, dass im Sommer tendenziell weniger Niederschläge fallen werden, während im Winter die Niederschläge wahrscheinlich zunehmen werden. Als sicher gilt, dass der gleichmäßige Landregen seltener fallen wird, der für Gärtner so wichtig ist, weil er den Boden durchdringend durchfeuchtet. Hingegen werden Starkregenereignisse immer häufiger auftreten. Der Regen wird plötzlich kommen und wieder gehen. Er wird über die Felder spülen und Teile des Ackerlandes wegschwemmen. Diese Vorfälle werden zum Teil sehr lokal sein. Freunden, die 10 km entfernt wohnen, wird der Hagel die Fensterscheiben zerdeppern und die bunten Blumen zerschmettern, während Sie sich wundern, weil es bei Ihnen wieder mal nicht geregnet hat. Diese unwetterartigen Ereignisse werden extrem schnell kommen und gehen. Wie ein Blitz, einem Augenzwinkern gleich, kommt der Starkregen, und direkt darauf wird die Sonne wieder scheinen. So als hätte das Unwetter gar nicht stattgefunden. Aber Ihr Garten wird verwüstet sein, wenn Sie sich nicht wappnen.

Dadurch, dass unsere Erdatmosphäre immer wärmer wird, kann sie auch zunehmend mehr Wasser aufnehmen. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings, dass gleichfalls deutlich mehr Wasser spontan in Form von Niederschlag wieder abgegeben werden kann. Mehr Starkregenereignisse, mehr Überschwemmungen.

Als »Neigschmeckte« in Baden-Württemberg blicke ich in Bezug auf die Klimaerwärmung neidisch auf den Norden Deutschlands. Die Forscher prognostizieren dem Süden eine stärkere Erwärmung und deutlich mehr Extremwetter-Ereignisse als dem Norden unseres Landes. Je näher eine Region am Meer liegt, desto ausgeglichener wird ihr Klima sein. Das liegt daran, dass sich Luft über Landflächen stärker erwärmt als über Wasserflächen. Zudem puffert Wasser Temperaturextreme ab. Im Sommer hält es länger kühl, im Winter gibt das Wasser langsam wieder Wärme ab. Dieses Phänomen ist übrigens nicht nur in Meeresnähe spürbar. Auch im Garten wirken Wasserflächen ausgleichend auf das Kleinklima.

Die Sommerniederschläge werden vor allem in kontinentalen Regionen wie im Osten Deutschlands abnehmen, sodass die Pflanzen dort mit noch längeren Trockenperioden zu kämpfen haben werden.

Wie der griechische Buchstabe Omega sieht die Form des zwischen den Tiefdruckgebieten eingequetschten Hochs aus, das für andauernde Hitze sorgt.

Omega-Wetterlage

Normalerweise bewegen sich die Hoch- und Tiefdruckgebiete von Westen nach Osten über unsere Landschaft. Sie ziehen ihre Bahnen, sodass sich immer wieder mal ein Tief, mal ein Hoch über uns befindet. Durch den regelmäßigen Wechsel gelangen Regen und Sonnenschein in angenehmer Abfolge zu uns. Leider hat die Erderwärmung zur Folge, dass es vermehrt zu sogenannten Omega-Wetterlagen kommt. Dabei wird ein beständiges Hochdruckgebiet zwischen zwei ebenfalls dauerhaften Tiefdruckgebieten festgehalten, was meist mit andauerndem Sonnenschein und Wärme verbunden ist. Das Hoch kann Hitzewellen verursachen, die besonders lange über uns liegen und nicht abziehen, denn es ist stabil. Es kann einfach nicht weiterziehen.

Eine kurze Hitzeperiode macht uns und den Pflanzen nicht zu schaffen, aber sind es mehrere Wochen ohne Niederschläge, so wie im Sommer 2018, reicht selbst der größte Regenwassertank im Garten nicht mehr aus, um alle Pflanzen zu gießen, und der Rasen verdorrt.

Kohlenstoffdioxid

Tatsächlich gibt es auch einen Aspekt der geänderten Gaszusammensetzung der Luft, der uns Gärtnern behilflich ist: Pflanzen benötigen Kohlenstoff zum Wachsen. Je mehr Kohlenstoff ihnen zur Verfügung steht, desto schneller entwickeln sie sich. Die Pflanzen treiben schneller aus und haben einen größeren Zuwachs. Durch die Zunahme der CO2-Konzentration in der Luft steigt die Kohlenstoff-Assimilation der Pflanzen. Der vermehrte CO2-Gehalt in der Luft wirkt wie Dünger für unser Grün und hat auf die meisten Pflanzen eine positive Wirkung.

Wenn es lange nicht regnet, können die Pflanzen keine Fotosynthese betreiben und stellen ihr Wachstum ein. Das Wasser verdunstet über die Blattöffnungen, die Wurzeln, vor allem von Flachwurzlern, können keines nachliefern, die Pflanze verdorrt.

Wozu braucht die Pflanze CO2?

Die Reaktion, die Pflanzen nutzen, um zu wachsen, nennt man Fotosynthese. Pflanzen brauchen dafür vor allem das Chlorophyll in ihren Blättern, Wasser aus dem Boden und das Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Luft:

6 CO2 + 6 H2O n‘ C6H2O6 + 6O2 Für Nichtchemiker: Aus Kohlenstoffdioxid und Wasser wird mithilfe von Sonnenenergie Zucker und Sauerstoff.

Der entstehende Sauerstoff ist für die Pflanze ein Abfallprodukt und wird an die Luft abgegeben. Die für den Vorgang benötigte Energie liefert die Sonne. Der »Output« an Zucker ist

gleichbedeutend mit organischem Material. So ist die Temperatur, die Menge des Lichtes, des Kohlenstoffdioxids (CO2), des Wassers und der verfügbaren Nährstoffe im Boden entscheidend dafür, wie schnell eine Pflanze wächst. Steht ihr wenig Wasser zur Verfügung oder ist es kalt, dann wächst sie langsamer als bei optimaler Verfügbarkeit von Wasser und bei idealer Temperatur. Jede Pflanze hat ihre eigenen Optimalwerte für all diese Faktoren, so auch beim CO2. Je mehr Kohlenstoffdioxid sich in der Luft befindet, desto schneller können Pflanzen an Masse zulegen, es sei denn, ein anderer Faktor (wie z. B. Wasser) limitiert die Fotosyntheserate.

Bevor die Bäume Laub tragen, blühen und grünen im Wald Buschwindröschen und Lerchensporn.

Pflanzen und ihr Standort

»Wer sich über zu viel lästige Gartenarbeit beklagt, ist oft selbst schuld.«

Das schöne Zitat > ist auf der Internetseite der Gesellschaft der Staudenfreunde zu lesen. Aber was ist damit gemeint? Die Engländer benutzen das Wort »Gardening« und nicht wie wir das Wort »Garten-Arbeit«. In erster Linie möchte Ihnen dieser Satz klarmachen, dass Gartenpflege auf ein Minimum reduziert werden kann, wenn Sie schlau gärtnern. Es gibt tatsächlich Pflanzen, die ohne große Pflegemaßnahmen zurechtkommen. Um zu verstehen, welche Pflanzen sich optimal für den Klimawandel in Ihrem Garten eignen, müssen wir zunächst erklären, welche Strategien es gibt, um zu überleben. Die Pflanzen, die zukünftig unsere Gärten verschönern sollen, müssen den geänderten Standortbedingungen gerecht werden. Doch was ist der Standort?

Als Standort bezeichnet man die Gesamtheit aller Faktoren, die von außen auf eine Pflanze wirken. Der Standort entscheidet theoretisch darüber, welche Pflanzen an einem Platz überhaupt wachsen können. Da sind zum einen die biotischen Faktoren, also die lebenden Elemente wie Pflanzen, Tiere, Pilze und Menschen, aber auch die abiotischen Faktoren. Dazu zählen edaphische, physiographische und klimatische Faktoren.

Ist es Ihnen egal, wo Sie leben? Nein! Sie wohnen in einer hübschen Wohnung oder einem Haus mit Garten, sonst hätten Sie dieses Buch nicht gekauft! Sie wohnen nicht im sechsten Stock eines Hochhauses, wo ein Nachbar nachts laut unangenehme Musik hört und dadurch der Putz von den Wänden bröckelt? Es laufen keine Kakerlaken durch Ihre Wohnung und essen Ihnen Ihr Frühstück weg? Und es liegt auch kein Obdachloser in Ihrer Wohnung, die zudem keine Heizung und keinen Wasseranschluss besitzt? Sie gruselt's? Pflanzen müssen sich jeden Tag mit solchen Problemen herumschlagen. Sie wohnen in den allermeisten Fällen nicht alleine in einem Blumentopf, der im Winter beheizt und im Sommer mit einem Bewässerungssystem versehen ist. Nein, Pflanzen haben:

Nachbarn, die ihnen das Leben erschweren,

Tiere, die an ihren Blättern knabbern,

Pilze, die ihre Körperteile befallen,

Menschen, die ab und an auf Ihnen herumtrampeln oder sie abreißen,

einen Boden, der nicht genug Wasser speichert,

einen Platz am Hang, der jeden Tag ein wenig weggespült wird,

Durst und Hunger, aber keine Vorratskammer.

Und trotzdem überleben sie, allerdings schaffen es nicht alle überall. Nur einige Pflanzen sind so stark und kräftig, dass sie auch ungünstige Bedingungen ertragen.

Lebendige Faktoren

Interaktionen zwischen lebenden Organismen haben entscheidenden Einfluss auf Leben oder Sterben – im positiven wie im negativen Sinn.

Einige Pflanzen sind komplett abhängig von anderen lebenden Organismen, andere unterhalten nützliche Beziehungen, wieder andere kommen oder kämen ohne »die anderen« noch besser zurecht. Vor allem ohne den Standortfaktor »Mensch«. Obwohl selbst der für manche Pflanzen noch einen Nutzen hat.

Pflanzen

Ein ideales Beispiel für die Abhängigkeiten unter Pflanzen ist die Mistel (Viscum album). Sie könnte ohne ihren Wirt, den Baum, nicht überleben. Die grüne Mistel sitzt mit ihren Saugorganen auf einem Baum und entnimmt ihm Wasser und darin gelöste Nährstoffe. Ohne den Baum käme die Mistel nicht an ausreichend Wasser und nicht an Nährstoffe aus dem Boden. Dank des Baumes wächst die Mistel an einem erhöhten sonnigen Standort mit wenig Konkurrenz. Da sie Chlorophyll besitzt, kann sie selbst Fotosynthese betreiben. Fällt allerdings der Baum der Motorsäge zum Opfer, fällt auch die Mistel. Somit ist die Mistel von ihrer Wirtspflanze total abhängig. Manchmal sind Pflanzen also vollends auf andere Arten angewiesen. Ein anderes Mal interagieren die Pflanzen nur schwach untereinander. Ein paar Beispiele für nützliche Interaktionen:

Zwiebelpflanzen setzt man im Gemüsebeet praktischerweise gerne neben Möhren. Die Möhren halten Lauchmotten und Zwiebelfliegen fern, während die Zwiebel mit ihrem Geruch die Möhrenfliege vertreibt.

Hülsenfrüchtler (Fabaceae) wie Wicken, Bohnen, Erbsen, Linsen oder Lupinen besitzen die Gabe, durch eine Symbiose mit Knöllchenbakterien Stickstoff aus der Luft im Boden zu binden. Damit tragen sie zur Fruchtbarkeit des Bodens bei. Auch benachbarte oder in Folge gepflanzte Arten profitieren von dem verbesserten Stickstoffgehalt im Boden.

Die Funkie (Hosta) wächst gerne im Schatten eines Baumes. Ihr ist es egal, welcher Baum den Schatten spendet. Hauptsache er existiert.

Es gibt unzählige dieser Beispiele, bei denen sich Pflanzen gegenseitig beeinflussen. Dieses Buch wäre dicker als alle Harry Potter-Bände zusammen, wenn wir alle hier aufzählen würden.

Die Mistel (Viscum album) ist gleich doppelt abhängig: Für ihren Lebensunterhalt braucht sie einen Baum und für ihre Fortpflanzung die Vögel.

Tiere

Bleiben wir bei dem schönen Beispiel der Mistel. Auch ohne Tiere, genauer gesagt ohne Vögel kann die Mistel nicht überleben. Sie ist nicht nur von anderen Pflanzen abhängig, sondern außerdem von Tieren. Nicht ohne Grund heißt das Gewächs im Deutschen Mistel. Denn ihre Samen gelangen meist über den Vogelkot (Mist) auf die Bäume. Setzt sich ein Vogel in einen Apfelbaum und hat vor kurzem die Früchte der Mistel verschlungen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dort bald eine Mistel heranwächst. Der Samen, einmal durch den Verdauungsapparat des Vogels gewandert und ausgeschieden, bleibt meist in einer Astverzweigung des Baumes liegen und bildet dort seine Saugorgane aus.