29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

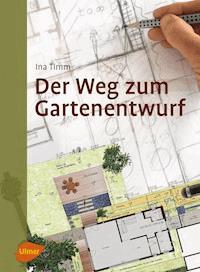

Mit einem gut durchdachten maßgeschneiderten Gartenentwurf erreichen Sie Kopf und Herz Ihrer Kunden. Das Buch gibt Ihnen eine praktische Anleitung zum Entwurf von Privatgärten. Von der Analyse vor Ort mittels Fotos, Checkliste und erstem Bauherrengespräch über die Analyse vom Schreibtisch bis hin zur Ideenfindung und letztendlichen Erstellung des Entwurfsplanes werden Ihnen die einzelnen Phasen detailliert erläutert. Es folgen viele Beispiele für stilunabhängige Entwurfsprinzipien, zum Beispiel beim Hausneubau, der Sanierung des Gartens, der Eingangsgestaltung, der Schaffung von Sitzplätzen, Mauern, Treppen, Spielflächen, der Einbeziehung von Wasser, Kunst und nicht zuletzt von Pflanzen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 130

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Ina Timm

Der Weg zum Gartenentwurf

75

Farbfotos

45

Zeichnungen

1

Tabelle

Inhalt

Einleitung – 4. Dimension

Wie entsteht der Plan?

1. Analyse – vor Ort

Fotos

Checkliste

Das erste Gespräch mit den Bauherren

2. Analyse vom Schreibtisch aus

Pläne beschaffen

Amtliche Vorgaben für das Grundstück

Funktionsbereiche

Wie entwerfe ich?

Ideenfindung – die kreative Phase

Formen

Proportionsgesetze

Maße von Gebäude und Grundstück

Sonstige Theorien zum Entwerfen

Anwendung der Formen- und Proportionslehre

Einheit von Haus und Garten

Linienführung

Das Thema

Reinträumen

Kreative Blockade

Skizze in den Plan übertragen

Der Grundriss

Schnitte

Perspektiven

Stilunabhängige Entwurfsprinzipien

Hausneubau

Lage des Hauses

Garage/Stellplätze

Sonstiges, was sich zu verstecken lohnt

Einheit von Haus und Garten beim Hausneubau

Barrierefrei und altersgerecht

Hauseingang

Übergang von innen nach außen

Lage der Sitzplätze

Wege

Pkw-Stellplätze

KfW-Bank hilft

Sanierung des Gartens

Vor- und Nachteile

Einheit von Haus und Garten bei der Sanierung

Kostenfalle

Der Eingang

Offene Arme

Der Weg zur Haustür

Orientierung und Leitlinien

Aus welcher Richtung kommen die Besucher?

Kompromisse

Kleiner Garten ganz groß

Ausblicke betonen

Vorder-, Mittel- und Hintergrund

Wiederholungen

Zaun – ja oder nein

Farbe

Multifunktional auf kleinster Fläche

Wasser

Weniger ist mehr

Ruhige Ebenen schaffen

Sitzplätze

Den passenden Platz wählen

Die richtige Größe

Materialien

Mauern

Maße

Form

Material

Wege

Wegeführung

Breite

Höhenlage

Beläge

Einfassungen

Kiesstreifen oder Wege entlang von Gebäuden

Treppen

Spielflächen für Kinder

Pavillon, Pergola, Gartenhaus

Wasser

Lage

Form und Größe

Sicherheit

Material

Wasserspiele

Pool oder Naturschwimmbad?

Pool – Vor einigen Jahren …

Pool

Naturschwimmbad

Gestaltung

Kunst im Garten

Standort

Materialien

Farbe

Pflanzenwahl

Bäume

Geschnittene Hecken

Sträucher

Rankpflanzen

Wasserpflanzen

Stauden

Zwiebelgewächse

Küchengarten

Blumenwiesen

Rasen

Pflanzen – Farbe im Garten

Natürliche Harmonie

Knallig bunt

Monochrome Gärten

Nur Grün – die vollkommene Ruhe

Pflegeaufwand

Licht

Atmosphäre schaffen

Hauszugang

Wege und Treppen

Sitzplätze

Beleuchtung von Wasserbecken

Technik

Schlusswort

Service

Literatur

Bildquellen

Dank

Einleitung – 4. Dimension

Einen Garten zu planen, ist wie Kunst in der Vierten Dimension zu erschaffen. Länge, Breite, Höhe stellen die ersten drei Dimensionen dar. Dazu kommen die Pflanzen. Sie geben die vierte Dimension vor: Zeit!

Ein Garten wandelt sich je nach Jahreszeit in immer wieder andersartige blühende Oasen. Über die Jahre hinweg und im Laufe der Jahreszeiten entstehen verschiedene bezaubernde Gartenbilder. Man kann die vierte Dimension nie ganz beherrschen, denn Pflanzen haben oft ihren ganz eigenen Kopf. Das ist gerade das Spannende an der Gartenarchitektur!

Unsere Aufgabe als Entwerfer ist es, an all diese Dimensionen zu denken …

Dieses Buch gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird Schritt für Schritt erläutert, wie der Plan auf dem Papier entsteht.

› Was wird benötigt, um einen gut durchdachten, maßgeschneiderten Gartenentwurf entstehen zu lassen?

› Wie kommt man zu einer guten Idee und wie bringt man die Idee anschließend zu Papier, damit Bauherren den Entwurf nachvollziehen können?

Im zweiten Teil werden grundlegende Entwurfsprinzipien erläutert.

› Was muss bei einem Neubau, was bei einer Sanierung des Gartens beachtet werden?

› Wie gestaltet man Eingänge einladend?

› Welche optischen Tipps und Tricks können angewendet werden, um einen Garten größer wirken zu lassen?

› Welche Materialien können wo verwendet werden und was ist dann speziell zu beachten?

› Wie groß sollen Wege, Sitzplätze, Mauern, Treppen, Pflanzflächen dimensioniert werden?

› Was ist bei Wasser im Garten zu beachten?

› An welcher Stelle können Kunst und Licht im Garten integriert werden?

› Was ist bei der Auswahl von Pflanzen gestalterisch zu beachten?

Pflanze jung und später.

Wie entsteht der Plan?

Bei der Planung eines Gartens träumen die meisten Leute nur von Pflanzen. Pflanzen sind das Wichtigste im Garten – sollten aber erst zum Schluss ausgewählt und gesetzt werden!

Mein erster Gedanke bei der Planung eines neuen Gartens beschäftigt sich in der Regel mit Höhen und Wegeführung. Die Höhen am Gebäude müssen optimiert werden. Blickachsen an den richtigen Stellen sitzen, Mauern müssen die richtige Höhe und Lage haben, Sitzplätze die richtigen Abmessungen. Steht das Gerüst des Gartens aus Steinen, Erde, Stahl und Holz, dann erfolgt die Wahl der adäquaten Pflanzung.

Sind die Pflanzen auf dem Standort und ihre Umgebung optimiert, kann die Pflanzung zu ihrer vollen Geltung kommen.

Dem Gartenentwurf geht immer eine gründliche Analyse des bestehenden Grundstückes voraus. Dabei können Fotos, Gespräche, Informationen vom Amt und bereits vorhandene Pläne vom Grundstück hilfreich sein. Je mehr Informationen während der Grundlagenarbeit zusammen getragen werden, desto fundierter und stichhaltiger der Entwurf.

Die ersten drei Dimensionen.

1. Analyse – vor Ort

Fotos

Nehmen Sie Ihre Kamera mit und machen Sie möglichst viele Fotos vom Bestand, damit Sie beim Entwerfen am Schreibtisch darauf zurückgreifen können. Auf den Fotos sollten alle Anschlüsse von Gebäuden, wichtige Gehölze und schöne (oder weniger schöne) Ausblicke in die Landschaft festgehalten werden. Technische Vorgaben wie Anschlüsse für Entwässerungsleitungen, bestehende Lampen, vorhandene Mauern, Zäune und ähnliche gebaute Voraussetzungen sollten ebenfalls festgehalten werden. Für eine spätere Perspektive kann es auch sinnvoll sein, das Grundstück mit größerem Abstand zu fotografieren.

Checkliste

Eine Checkliste hilft Ihnen bei den wichtigsten Aspekten des Grundstückes. Einige Angaben benötigen Sie von den Bauherren, diese sind farbig markiert.

Fragestellung/Überlegung

Bemerkung

Allgemeines:

Süden/Norden

Schatten/Sonne

Pflanzung:

Erhaltenswerte Bäume/Sträucher/Staudenpflanzungen

Leitungen:

Entwässerung

Telefon, Internet, TV

Gas, Fernwärme

Frischwasser

Welche Wasseranschlüsse müssen vorhanden sein?

Wo sind Wasseranschlüsse leicht zu verwirklichen?

Strom

Steckdosen unterirdisch/am Gebäude? Wo können Steckdosen leicht nach außen verlegt werden?

Beleuchtung von Fassade möglich? Wenn ja, wie viel?

Wo Haustechnik (Platz für Steuergerät für Wasserbereich und Bewässerung)?

Weitere Leitungen?

Schächte

Ausstattung:

Stellplätze Auto – Anzahl, wie groß?

Mülltonnen – Wie viele und wo sinnvoll?

Überdachung/Sonnenschutz/Pavillon

Sichtschutz

Fahrradstellbereich – Wie viele Fahrräder? Soll der Stellbereich überdacht werden?

Motorräder

Sitzplätze – Wo? Anzahl? Für wie viele Leute?

Grillplatz

Außenküche

Spielbereiche – Wo? Für welche Altersgruppen?

Holzlager

Wasser

im Garten

erwünscht?

In welcher Form (Pool, Becken, Brunnen, naturnaher Teich, Whirlpool)?

Regenwassertank

Briefkasten

Umgebung:

Wo Blick in die Landschaft?

Wo besonders tolle Ausblicke?

Wo Abschirmung zum Nachbar notwendig?

Gibt es Lärmquellen in der Umgebung?

Was ist mit Nachbargrundstücken? Gibt es gemeinsame Ziele mit Nachbarn?

Gibt es Streitigkeiten mit den Nachbarn?

Distanz zu Gebäuden an bestimmten Stellen erwünscht?

Sonstiges:

Welche Zimmer sollen einen Ausgang zum Garten erhalten?

Ebenerdige bzw. behindertengerechte Zugänge?

Seh- und/oder behindertengerechte Außenanlagen?

Kunstwerke im Garten erwünscht?

Bevorzugte Farben?

Welche Fassade?

Welche Materialien sind vorhanden? Naturstein/Beton/Holzarten

Das erste Gespräch mit den Bauherren

Neben den farbig markierten Punkten auf der Checkliste gibt es Informationen, die man in einem Kundengespräch herausfinden sollte. Dieses Gespräch findet am besten vor Ort beim Kunden statt, damit man einen ersten Eindruck vom Stil bekommt. Ist die Inneneinrichtung eher geschwungen und verziert, oder ist sie schlicht und geradlinig? Aus dem Stil des Wohnhauses kann man wichtige Folgerungen für den Entwurf ziehen.

Für das erste Gespräch sollte man ein bis zwei Stunden einplanen. Je länger man sich mit dem Kunden beschäftigt, desto eher kann man seinen Stil und seinen Charakter beurteilen. Wenn Sie den Garten für Ihren besten Freund entwerfen müssten, dann würden Sie seinen Stil genau kennen. Je ausführlicher das erste Gespräch, desto leichter hat man es im Nachhinein. Der Entwurf kann besser auf den Kunden zugeschnitten werden und erfüllt die Kundenwünsche.

Bei vielen meinen Kunden ist die Planung des Gartens die Aufgabe eines Ehepartners. Wenn es Ihnen möglich ist, versuchen Sie den anderen Part trotzdem gleichermaßen mit ins Boot zu holen. Versuchen Sie einen Termin zu finden, bei dem Sie alle Mitbewohner einbeziehen können.

Seien Sie aufmerksam wie ein Detektiv bei seiner Arbeit. Stellen Sie Ihren Kunden viele Fragen. Offene Fragen, die den Kunden zum Reden bringen und nicht nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können, sind sehr von Nutzen.

Mit den berühmten W-Fragen, kann man wichtige Informationen erhalten:

› Wann wird der Garten genutzt? Morgens/Mittags/Abends

› Wie viel Zeit verbringt man im Garten? Soll er pflegeleicht sein?

› Wer nutzt den Garten? Familie/Gäste/Partys

› Wofür wird der Garten genutzt? Entspannung/Grillen/Kinderspiel

› Was gefällt bisher am Garten? Was nicht?

Für eine bessere Einschätzung der Leute finde ich es hilfreich, wenn ich den Beruf und die Hobbys erfahre. Ein immer beschäftigter Oberarzt wird einen pflegeleichteren Garten haben wollen, als ein rüstiges Rentnerehepaar.

Wenn die Kunden Ihnen keine genauen Vorstellungen oder Ideen äußern, dann kann man sie vom Traumgarten schwärmen lassen. Gibt es einen Garten, der schon existiert und der Ihrem Kunden gefällt? Gibt es Bilder im Internet, in Zeitschriften oder in Büchern, die Ihren Kunden ansprechen?

Beim ersten Gespräch mit Ihren Kunden ist vor allem relevant, dass Sie das Vertrauen der Kunden gewinnen. Kleine Tipps zur Pflege für Pflanzen sind hilfreich dafür. Oder unterhalten Sie sich mit ihnen über Hobbys, Beruf oder die Kinder. Äußern Sie bei Ihren Kunden im ersten Gespräch aber noch keine Lösungsvorschläge für den Garten, die Sie später beim Entwurf eventuell einengen. Das Wichtigste beim ersten Gespräch ist das aufmerksame Zuhören.

2. Analyse vom Schreibtisch aus

Pläne beschaffen

Bevor Sie ein Treffen mit den Bauherren vereinbaren, versuchen Sie vorab die Pläne vom Architekt zu erhalten, um sich ein Bild zu machen. Wenn es Ihnen möglich ist, fragen Sie schon beim ersten Kontakt mit den Kunden nach dem Architekten des Gebäudes. Wichtig dabei ist, dass man möglichst die aktuellen Pläne verwendet. Auch ein Luftbild aus dem Internet kann einen ersten Eindruck der Gartensituation vermitteln. Falls ein Vermesser vor Ort war, fordern Sie diese Pläne ebenfalls an.

Dieser Plan wurde vom Vermesser erstellt und entstand vor dem Hausbau. Er ist genordet. Man sieht die Grenzlinien, Höhenangaben und rechts (lila) einen Kanaldeckel, an dem die Entwässerung angeschlossen werden kann.

Das Erdgeschoss wurde in den Vermesserplan eingefügt und der Plan passend zum Gebäude gedreht. Für die Gartengestaltung unwesentliche Angaben aus den Plänen des Vermessers und des Hochbauarchitekten sind verborgen. Unter dem Erdgeschossplan liegt nicht sichtbar der Plan vom Untergeschoss. Auf diese Art konnte die genaue Lage der Lichtschächte eingezeichnet werden.

Wenn diese Grundlagenpläne vorliegen, wird der Erdgeschossplan auf den Lageplan montiert und der Plan ausgedruckt. Für die Definition des Maßstabes kann man sich an folgenden Werten orientieren: Bei Gärten bis ca. 400 m2 kann der Maßstab 1 : 50 sinnvoll sein, für einen Hausgarten bis zu einer Größe von 2000 m2 eignet sich der Maßstab 1 : 100.

Sobald das Gebäude an einem Hang liegt, ist es sinnvoll, ebenfalls den Untergeschossplan parat zu haben.

Auf dieser Grundlage kann man wichtige Gebäudeaspekte erkennen: Aus- und Eingänge mit Höhen, Fenster, Überdachungen, Technikraum, Leitungen u.v.m.

Oft helfen auch Schnitte oder Perspektiven vom Gebäude, sich in die Situation hineinzuversetzen. Bedacht werden sollte auch: Gibt es Merkmale, Charakteristika, die das Haus ausmachen, die sich im Garten widerspiegeln sollen?

Bei einem Altbau kommt es manchmal vor, dass keine aktuellen Grundlagenpläne vom Gebäude und dem Grundstück existieren. Sie sollten dann prüfen, ob die Bauherren alte Unterlagen vom Haus besitzen. Falls ein Altbau erworben wurde, müssen zumindest in den Kaufunterlagen Pläne vorhanden sein.

Ist das nicht der Fall, machen Sie zunächst eine Bestandsaufnahme, bei der Sie das Wesentliche und Erhaltenswerte aufmessen. Gibt es keine Pläne vom Gebäude mehr, dann sind die Lage und Größe der Aus- und Eingänge, Lichtschächte, Kanalschächte etc. aufzunehmen.

Falls das Grundstück bisher kein Vermesser aufgemessen hat, sollten Sie überlegen, ob es lohnenswert ist, einen Fachmann mit der Bestandsaufnahme zu beauftragen. Meist ist es sinnvoll, denn es kann spätere Kosten beim Bauablauf sparen. Liegen Höhen vom Vermesser vor, sind Bauausführungspläne leichter zu erstellen, die Kosten vor der Baumaßnahme sind genauer kalkulierbar, die spätere Ausführung wird dank gut durchdachter Höhen erleichtert und Fehlplanungen werden vermieden. Wird ein Vermesser beauftragt, entstehen dem Bauherrn dadurch natürlich erneut Kosten, die aber durch bessere Planung kompensiert werden können.

Amtliche Vorgaben für das Grundstück

Für die spätere Planung ist es ebenfalls wichtig zu wissen, welche Vorgaben für das Grundstück zudem noch bestehen. Aus dem Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan gehen Festsetzungen hervor, die das Grundstück betreffen, z.B. Vorgaben für Baumpflanzungen.

Nachbarschaftsrechtliche Bedingungen finden sich in den Nachbarrechtlichen Gesetzen der einzelnen Bundesländer.

Darin enthalten sind unter anderem Regelungen über:

› Einfriedungen wie Zäune, Hecken, Mauern, Spaliere,

› Grenzabstände von Gehölzen,

› Regenwassernutzung.

In seltenen Fällen können unterirdische Leitungen Ihren Entwurf durchkreuzen und so Ihre Arbeit erschweren. Die Versorgungsunternehmen vor Ort können Ihnen in der Regel Auskunft über Leitungen geben.

Funktionsbereiche

Bis zu dieser Phase sind alle Angaben zusammengetragen worden, die das Grundstück, die Umgebung, das Gebäude und die Wünsche der Bauherren betreffen. Diese Informationen kamen alle von außen. Der Lageplan mit Höhenangaben vom Vermesser, die Pläne vom Gebäude stammen vom Architekten und die Anforderungen an den Garten von den Besitzern des Grundstückes. Im Idealfall haben Sie jetzt einen Plan ausgedruckt vor sich liegen, der die digitalen Informationen aus dem Lageplan (Grenzen aus dem Vermesserplan), die Höhen des Grundstückes (Vermesser), die Umgrenzungen der Nachbarbebauung und den Erdgeschossgrundriss (Hochbauarchitekt) beinhaltet. Das sind beste Voraussetzungen, um mit der Analyse der Funktionsbereiche zu beginnen.

Hier sieht man den amtlichen Lageplan, der in der Regel im Maßstab 1 : 500 herausgegeben wird.

Wichtige Bereiche, die in einer Skizze festgehalten werden sollen, sind z.B. Haupteingang, Terrassentüren, Wegeverbindungen, erhaltenswerte Pflanzungen und Bäume, notwendiger Sichtschutz, Ausblicke in die Landschaft.

Auf dieser schnell erstellten Gedankenskizze sind Blicke vom Garten zur Kirche und ins Grüne mit Pfeilen markiert, zu bewahrende Pflanzung ist eingezeichnet und Wegeverbindungen sind dargestellt.

Gewünschter Sichtschutz, für nicht so angenehme Blicke, ist gleichfalls eingezeichnet.

Der aus der vorangegangenen Gedankenskizze entstandene Entwurf.

Welcher Teil des Gartens soll später welcher Aufgabe dienen?

Über den ausgedruckten Plan legt man sich ein durchsichtiges Blatt Skizzenpapier. Kreise und Pfeile mit einem Bleistift reichen aus, um einzuzeichnen, wo die einzelnen Funktionsbereiche liegen sollen. Es entsteht zunächst eine Gedankenskizze.

Hier einige Beispiele für Funktionsbereiche:

› Eingangsbereich,

› Wegebeziehungen,

› Ausgänge aus dem Gebäude,

› Blicke in die Umgebung,

› Sitzplätze,

› schöne Ausblicke,

› gewünschte Abschirmungen (Sichtschutz), › Autoabstellplatz,

› Müll,

› Räder,

› Nutzgarten,

› erhaltenswerte Gehölze.

Jetzt sind Sie gut vorbereitet. Nur durch eine gründliche Analyse kann ein exzellenter, durchdachter Entwurf entstehen.

Die nebenstehende Abbildung zeigt den Entwurf, der aus der vorherigen Gedankenskizze hervorgegangen ist. Vor dem Erdgeschosseingang empfängt ein breiter Plattenbelag die Besucher. Zwei mittelgroße Blühgehölze stehen seitlich des Eingangsweges. Vor dem Untergeschoss befindet sich eine großflächige Terrasse neben einem Wasserbecken. Mithilfe eines Hochstamm-Apfelbaumes wird das Dach zum Nachbarn in 3 m Höhe abgeschirmt. Die Blicke ins Grüne und zur Kirche wurden erhalten.

Wie entwerfe ich?

Ohne Computer!!!

Beim Entwurf lässt man sein Herz sprechen. Was ist näher dran am Herzen – der vollkommen logisch denkende Computer oder ein Stift in der Hand?

An einer Uni hat man eine Studie zum Thema Entwerfen durchgeführt. Dabei sollten Studenten einen klappbaren Stuhl kreieren. Die eine Hälfte bekam einen Stift in die Hand, die andere Hälfte saß vor dem Computer. Das Ergebnis war überzeugend: Die Studenten, welche freihand gezeichnet haben, sind nicht nur schneller zum Ziel gekommen, sondern die erfundenen Stühle überzeugten außerdem durch Realisierbarkeit.

Ideal scheint, dass man bei einer Skizze nicht auf Maße achten muss, man kann Linien auch mal „hinschmieren“ und man kann durchstreichen, nebendran Details oder Stichwörter schreiben. Es ist eher wie ein lockeres Brainstorming gedacht. Eine Linie ist mit dem dicken Stift auch schneller gezeichnet als mit dem Computer.

Erst wenn nach diesem freien, lockeren, kreativen Prozess die Entwurfsskizze steht, ist es an der Zeit, den Computer zum Zeichnen zu benutzen! Dann darf nachfolgend der Kopf die Hauptrolle übernehmen …

Beginnen wir zuvor mit dem kreativ-schöpferischen Teil des Entwurfsprozesses.

Ideenfindung – die kreative Phase

Nach der gründlichen Analyse beginnt endlich der kreative Prozess.

Perfektionismus ist hier fehl am Platz. Deswegen nehmen Sie sich einen dicken Stift und bitte kein Lineal. Über den ausgedruckten Plan legen Sie transparentes Skizzenpapier. Auf diese Weise ist die Hemmschwelle, etwas Falsches zu zeichnen, geringer. Wenn man mit dem Entwurf nicht zufrieden ist, wird einfach das nächste Papier draufgelegt.

Lassen Sie sich bei einem schon bepflanzten und beackerten Garten nicht von den vorhandenen Strukturen leiten. Stellen Sie sich das Gebäude ohne den Garten vor, allein mit den Grundstücksgrenzen.