Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Mximilian von Wirth

- Sprache: Deutsch

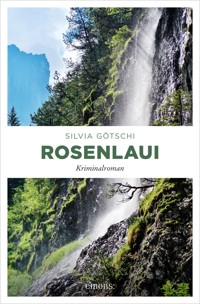

Ein mystischer Krimi aus dem Berner Oberland. Als am Fuß des Reichenbachfalls im Abstand von wenigen Tagen mehrere Leichen geborgen werden, denkt die Polizei zunächst an eine Reihe von Selbstmorden. Doch die Vorkommnisse werden zunehmend mysteriöser; es ist, als habe eine nicht greifbare Macht ihre Finger im Spiel. Erste Hinweise bringen Maximilian von Wirth und Federica Hardegger in ein Sanatorium, in dem ein Arzt zweifelhafte Heilungsmethoden anwendet. Die rätselhafte Spur führt bis hinauf zur Rosenlauischlucht – und in tödliche Gefahr. Band 6 der »Maximilian von Wirth«-Reihe. Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 511

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2023 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: stock.abobe.com/Franz Gerhard

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-039-6

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Manchmal sind die größten Werke der Liebe die allerschwierigsten.

Sie stützte sich mit den Händen an dem kalten Geländer vor dem Zugang zur Schlucht ab und betrachtete den Wasserfall, der vor ihren Augen in die Tiefe stürzte. Silbrig-weiß, wie eine nie endende Schneelawine, fiel der Weißenbach talwärts. Das zarte Grün des Frühsommers, die smaragdfarbenen Tannen und Moosböden verschmolzen mit dem hellen Grau der Felsformationen. Ein friedliches Bild, wäre diese Idylle nicht plötzlich von etwas Dunklem gestört worden, von einem Objekt, das hier nicht hingehörte.

Sie war sich zuerst nicht sicher, was ihren Blick auf sich zog. Unterhalb des Wasserfalls schien es zu hängen, der Strudel hielt es gefangen oder der Gesteinsbrocken, an dessen Seite eine Föhre wuchs.

Sie kehrte bis fast zum »Schluchthüttli« zurück, schlug den Pfad rechter Hand ein und musste ein paar Meter durch hohes Gras und über Geröll staksen, bevor sie den Bach erreichte. Was sich weiter oben tosend zwischen den Felswänden und über die Fallkante entlud, sprudelte hier friedlich vor sich hin.

Sie hätte sich am liebsten ausgezogen und sich ins Wasser gelegt. Die Sonne stand schon hoch und brannte auf sie herunter. Sie ging weiter. Noch eine Tanne, die sie geschickt umgehen musste. Sie hielt sich an deren dünnem Stamm fest und hangelte sich auf die andere Seite. Von der Prallzone des Wasserfalls stob Gischt auf, wehte hierher und benetzte ihr Gesicht mit einer feinen Dusche kalter Tropfen.

Anfänglich sah sie nur einen Fuß, an dem ein robuster Bergschuh steckte. Sie kletterte über einen Stein, der ihr die Sicht auf das, was dort lag, im ersten Moment verdeckte. Doch dann erschrak sie dermaßen, dass sie fast ausrutschte. Gerade noch vermochte sie sich am Ast der Tanne festzukrallen.

Die Sicht war frei und fiel auf einen Körper, der zur Hälfte im Wasser lag. Sprudelnde Wellen umspülten ihn. Der Kopf war abgewandt und seltsam verdreht. Das linke Bein wie geknickt, unnatürlich hob sich der Unterschenkel vom Oberschenkel ab. Es schien, als würde die lange Hose den Körper zusammenhalten. Die Arme schaukelten im bewegten Wasser wie zwei abgetrennte Extremitäten.

Es war ein Mann. Seine Hose und die Fleecejacke hatten sich mit Wasser vollgesogen, waren an einigen Stellen zerrissen und schmutzig. Sie kraxelte weiter, egal, wie nass sie wurde. Das kühle Wasser war eine Wohltat. Sie befand sich etwa einen Meter vom Kopf des Verunglückten entfernt, als eine Stromschnelle sie erfasste. Sie sank bis zu den Knien ein, wandte sich talwärts, versuchte erneut, bei den Steinen Halt zu bekommen. Der Körper neben ihr bewegte sich, rutschte weiter. Der Kopf schlingerte in den Fluten und drehte sich.

Sie konnte den Schrei nicht unterdrücken. Graues Entsetzen packte sie. Das Gesicht war zerfetzt, und dort, wo die Nase hätte sein müssen, klaffte ein Loch. Nicht blutig, nicht rot. Das Wasser hatte die Stelle ausgewaschen und blank poliert.

EINS

Bei Maximilian von Wirth herrschte seit Tagen Flaute. Seit eine zugewanderte Detektei mit dem Firmennamen »Fast & Cheap Solutions« ihre Türen kaum zweihundert Meter neben seinem Büro in Hergiswil geöffnet hatte, blieben bei ihm die Mandanten aus. Das konnte auch Zufall sein. Vielleicht gaben die Leute einfach weniger Geld für Privatermittlungen aus, oder es lag daran, dass die Welt freundlicher geworden war. Oder es war das Sommerloch, das sich in diesem Jahr früher bemerkbar machte als sonst. In der Regel häuften sich die Anfragen im Herbst wieder, wenn die Leute aus den Ferien zurück waren und manche Beziehung drohte in die Brüche zu gehen, weil ein Ferienflirt ernst geworden war.

Max’ Handy klingelte schrill wie die Glocke eines Bakelit-Telefons. Er meldete sich nicht, war nicht motiviert, ein Gespräch entgegenzunehmen. Er ließ es klingeln und durchschritt gedankenverloren das Wohnzimmer. Fede beanspruchte heute und morgen für sich, weil ihre Kuh Mimi das zweite Mal gekalbert hatte. Nachdem der erste Wurf kurz nach der Geburt gestorben war, wollte sie diesmal kein Risiko eingehen. Sie hatte den Veterinär bestellt und alles Nötige vorbereitet. Wenn das Kalb das Licht der Welt erblickte, sollte es weich landen, im frischen Heu.

Vor einigen Minuten hatte Fede in einer SMS geschrieben, Kuh und Kalb gehe es gut. Nach Max’ Befinden hatte sie nicht gefragt. Na ja, seit dem Vorfall in Gstaad stand er bei seiner Freundin an zweiter Stelle.

Er betrat den Balkon und sah hinunter auf den Vierwaldstättersee, der im abendlichen Licht schimmerte. Boote warfen weiß-bunte Sprengsel darauf. In fünf Tagen würde die Sonne den Höchststand überschreiten. Dann ging es wieder bergab und dem Winter zu, was die hohen Temperaturen Lügen straften. Es war bereits neun und noch immer über fünfundzwanzig Grad. Selbst der Schatten, den der Pilatus auf das Dorf warf, brachte keine Abkühlung.

Max ließ das Handy weiter läuten. Anonym. Solche Anrufe ignorierte er. Diese waren schlimmer als die Belästigung durch sogenannte Callcenter, die ihn zu den unmöglichsten Zeiten erreichten und ihm Versicherungen, Wein oder die ultimative Potenzpille verkaufen wollten. Der Anrufer ließ nicht locker. Er war beharrlich. Max fuhr mit dem Finger über den Touchscreen und meldete sich.

»Herr von Wirth? Bin ich richtig?« Die Stimme wie ein Bariton. »Mein Name ist Sandro Anderegg. Sie sind doch Detektiv, oder?« Er wartete eine Antwort nicht ab. »Ich benötige Ihre Hilfe.«

»Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist?« Max dachte an die letzten Wochen, in denen er froh um jeden seriösen Anruf gewesen wäre. Tagsüber, selbstverständlich. Jetzt war Freitagabend, und das Wochenende stand bevor.

»Ich … beziehungsweise mein Bruder steckt in argen Schwierigkeiten.« Mit diesem Satz entkräftete er Max’ Zweifel. »Es tut mir leid, wenn ich Sie störe. Aber Sie wurden mir empfohlen.«

»Von meiner Mutter?«, entglitt es Max laut und unbedacht. Es gab nur diese Möglichkeit. Milagros besorgte die lukrativen Fälle und löste sie auch noch, wenn Max ehrlich mit sich selbst war. So gesehen, war aus der Detektei von Wirth, die er mit Fede betrieb, ein detektivisches Trio entstanden – mit dem Know-how eines ehemaligen Anwalts und einer IT-Spezialistin und dem Herzdenken einer Rentnerin. Max’ Mutter war jetzt pensioniert. Er verstand nicht, weshalb sie sich so aufdrängte.

»Von einem Freund.« Somit waren die falschen Vermutungen aus dem Weg geräumt. »Er erinnert sich an den Fall in Interlaken vor drei Jahren, den mit den Chinesen. Ich wohne in Meiringen. Ich möchte, dass Sie mich besuchen.«

»Jetzt?« Max nahm sein Handy vom Ohr und sah auf das Display, vergewisserte sich von Neuem, wie spät es war, und bewegte die Hand wieder Richtung Kopf. »Unmöglich, Meiringen ist ja nicht gleich um die Ecke.« Er war nicht begeistert, zu fortgeschrittener Stunde seine Wohnung zu verlassen. Er hatte gerade eine Flasche Rotwein geöffnet und sich darauf eingerichtet, einen Krimi im Ersten Deutschen Fernsehen zu schauen. So weit war er also schon. Anstatt im Pilatuskeller das Tanzbein zu schwingen, was er früher oft getan hatte, war er froh, wenn er in Ruhe gelassen wurde.

»Ich werde Sie gut bezahlen.« Das hatten schon die Chinesen in Interlaken gesagt, geblieben war nicht viel.

»Ich habe meinen fixen Stundenlohn. Spesen sind extra.« Max’ Erspartes schrumpfte mit jedem Tag, an dem er keine Arbeit an Land zog, mehr. Milagros wollte nicht mit dem Notgroschen herausrücken, den Max’ Vater für ihn hatte einfrieren lassen. Milagros lebte großzügig und gut. Aber an diesem Leben durfte Max nur bedingt teilhaben, zudem war es auch sein Wunsch gewesen, von seiner Mutter unabhängig zu bleiben. Sie hatte ihm jedoch ein Ultimatum gestellt. Sollte er sein Vorhaben endlich umsetzen und um Federicas Hand anhalten, würde sie ihm einen Erbvorbezug gewähren. Das war Erpressung. Klar würde sie ihn nicht im Stich lassen. Aber Max fiel es nicht im Traum ein, bei ihr zu betteln. Und ob Fede Ja sagen würde, stand auf einem anderen Blatt. Er hatte ihr Vertrauen missbraucht, vor einem Jahr in Gstaad. Daran nagte sie noch immer, auch wenn sie es nicht zugab. Im Gegenteil: Sie hatte ihn mit einer Reise überrumpelt. Ihre eigene subtile Rache? Sie wusste doch, wie Max seit dem Tod seines Vaters unter Flugangst litt. »Können wir uns am übernächsten Montag treffen?« Max sah die Ferienwoche mit Fede bachab gehen. Dabei hatte sie ihn eingeladen, mit ihr nach Bodø zu fliegen und mit einem gemieteten Wohnmobil in nördliche Richtung zu fahren und den Mittsommer auf den Lofoten zu feiern.

Das war Fede, hielt immer eine Überraschung bereit. Und vielleicht würde es die eine oder andere Gelegenheit geben, auf das Thema Ehe zu kommen. An einem romantischen Platz im Grünen oder am Meer. Max wog ab. Andererseits konnte er sich unmöglich vorstellen, die ganze Nacht aufzubleiben, was Fede ihm euphorisch in Aussicht gestellt hatte. Im Norden wurde es nicht dunkel in dieser Jahreszeit. Die Sonne ging nicht unter, berührte nur knapp den Horizont, bevor sie wieder aufstieg. Max fragte sich, was Fede daran faszinierte.

»Wenn Sie jetzt losfahren, sind Sie in gut einer Stunde bei mir.« Anderegg riss ihn aus seinen Gedanken. »Oder haben Sie einen Termin?«

»Ja, morgen Samstag fliege ich nach Norwegen.«

Am anderen Ende der Leitung blieb es still.

»Sind Sie noch dran? Haben Sie verstanden? Ich fliege nach Norwegen.«

»Wenn Sie die Reise stornieren, werde ich selbstverständlich auch diese Kosten übernehmen.«

Anderegg musste am Verzweifeln sein. Gut reden konnte jeder. Max zog Fakten vor. Noch hatte er keine Ahnung, worum es ging. »Sie sagten, Ihr Bruder stecke in Schwierigkeiten.«

»Ich werde Ihnen davon erzählen, wenn Sie bei mir sind. Ich teile Ihnen die Adresse mit.«

Max stellte sich Fedes Gesicht vor, wenn er ihr davon erzählte. Seit einem Monat redete sie davon, von der Reise mit dem Wohnmobil, von Bodø mit der Fähre Richtung Lofoten und Vesterålen. Und weiter nördlich nach Andenes. Sie hatte die Flüge gebucht und den Wagen reserviert. Max konnte unmöglich absagen. Er musste sie bei Laune halten, wenn sie schon einmal etwas für ihre Zweisamkeit tat.

»Zehntausend Franken als Vorkasse«, tönte es aus dem Smartphone.

Max schluckte leer. Zehntausend. Es war genau der Betrag, der ihm momentan in der Kasse fehlte. Er klemmte das Handy zwischen Ohr und Schulter und klickte auf die Tastatur des Laptops auf dem Küchentisch. Der Monitor erwachte aus seinem Schlaf. Max gab den Namen »Sandro Anderegg« unter Google ein. Gleich zuoberst erschien »S & C Anderegg« – eine Firma für Entsorgungen und Wiederverwertungen in Meiringen. Offenbar machte Anderegg mit Müll das große Geschäft. Ob er der Mann war, der dahintersteckte? »S« stand offenbar für Sandro. Und »C«? War er der Bruder?

Anderegg ließ ein Seufzen vernehmen. »Mein Bruder gerät immer mehr in den Schlamassel.«

Max erhob sich. Er schloss den Laptop. Was vergab er sich dabei, wenn er später als beabsichtigt ins Bett kam? Die Arbeit würde ihn von den abstrusen Gedanken ablenken, die ihn seit einiger Zeit belasteten. Wenn er Fede heiratete, hieß dies, dass sie beide Kompromisse eingehen müssten. Max würde seine Wohnung verkaufen und Fede den Bauernhof aufgeben. Sie würden sich in der Mitte treffen. Ein neues Heim auf dem Land vielleicht, mit einem Stall daneben? Fede würde niemals auf ihre Tiere verzichten. Nebst den Hühnern und den Kühen hatten zwei neue Katzen im Drachenried Einzug gehalten, nachdem Chérie-Bibi gestorben war. »Okay, ich fahre los. Der Teufel weiß, worum es geht und warum Sie ausgerechnet mich damit beauftragen wollen.« Fast hätte er den Namen seiner Konkurrenz in den Mund genommen. Aber diesen »Fast & Cheap Solutions« traute er keine kniffligen Fälle zu. Die zwei jungen Männer, deren Visagen er auf der Homepage gesehen hatte, machten nicht den Anschein, viel Erfahrung zu haben.

Sandro Anderegg lebte am Rand von Meiringen, in der Nähe der Aare, in einem Quartier mit älteren Wohnblöcken, die aus den sechziger Jahren stammten und einen Neuanstrich nötig gehabt hätten. An einigen Stellen an der Fassade blätterte die graue Farbe ab. Zwischen den Häusern gab es Teppichstangen, daneben viereckige Sandkästen aus Holz, die verwaist dastanden. Im schwachen Schein einer trüben Lampe streunte eine Katze umher.

Der Fluss plätscherte dahin, klang lauter, als das Wasser hoch war. Max fand den Namen Anderegg an einer alten Sonnerie und betätigte sie. Der Türsummer ertönte, eine Anschaffung neueren Datums. Vor sechzig Jahren hatte kaum jemand solche Gegensprechanlagen gehabt. Er trat ein in ein Treppenhaus ohne Lift, in dem es nach etwas undefinierbar Süßlichem roch. Er stieg die Treppe hoch.

Unter dem Türrahmen im zweiten Stock baute sich eine imposante Mannsfigur auf. »Willkommen. Und danke nochmals, dass Sie meiner Einladung Folge geleistet haben.«

Auf der Etage angekommen, streckte Max ihm die rechte Hand zum Gruß entgegen und musterte ihn diskret. Anderegg trug kurze Hosen und ein geripptes ärmelloses Leibchen von der Art, die Fede zum Toilettenreinigen brauchte, ein verwaschenes Teil, das wie ein Witz über seine ausladende Wampe hing. S & C Anderegg – Entsorgungen und Wiederverwertungen? Vorstellbar. Wahrscheinlich trug er seine Arbeitskluft. Max entledigte sich seiner abwertenden Gedanken. Er war einfach nicht in Stimmung.

»Ich hoffe, mein abendlicher Ausflug nach Meiringen hat sich gelohnt.« Max betrat die Wohnung. Hinter ihm klickte die Tür ins Schloss. Er hatte etwas anderes erwartet als diese einfache Unterkunft, die bloß mit dem Nötigsten ausgestattet war. Weder Pflanzen noch Bilder schmückten die Räume, deren Türen weit offen standen. Auch entdeckte er auf die Schnelle kein einziges Buch. Die Möbel grenzten an eine Geschmacksverirrung, zusammengewürfelt, ohne Konzept. Die Farben Gelb und Beige wirkten disharmonisch. Nichts verströmte den Geruch von Geld. Max spürte ein erstes Unbehagen. In der Küche, deren Einrichtung behelfsmäßig ausfiel – ein Tisch, eine Eckbank, Kochfeld und Schränke mit braunem Kunststoff überzogen –, saß eine Frau mit langen dunklen Haaren. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt und rührte sich nicht. Ob sie ihn nicht gehört hatte? Das hier sah nicht danach aus, als könnte der Mieter auf die Schnelle zehntausend Franken hinblättern.

Anderegg musterte zuerst seine Frau, dann Max. Und lächelte. »Das ist Clementine. Sie redet nicht.«

Und bewegte sich nicht. Atmete auch kaum. Atmete sie denn? Max blieb stehen, derweil sich Anderegg auf einen Stuhl schwang.

Max versuchte es auf die nette Art. »Guten Abend, Frau Anderegg.« Er vermied es, ihr ins Gesicht zu sehen, und blieb seitlich von ihr stehen. Er malte sich bereits aus, wie er die Wohnung hier fluchtartig verließ wie ein feiger Hund.

Clementine ließ ihn außer Betracht, als gäbe es ihn nicht. Sie war adrett angezogen. Ein blau-weiß getupftes Kleid bedeckte nur knapp ein Dekolleté. Ihre Augen waren auf einen Punkt vor ihr fixiert. Die Arme hatte sie verschränkt. Am linken Ringfinger funkelte ein grüner Smaragd. Max hatte gelernt, worauf er achten musste, um sich ein Bild von einem möglichen Mandanten zu machen. Fede hatte ihn deswegen schon als Snob beschimpft, weil er dauernd mit jedweden Vorurteilen auf jemanden zuging. Er hinterfrage zu viel, fand sie, und überlasse nichts dem Zufall.

»Die beste Investition, die ich je getätigt habe.« Anderegg betrachtete seine Frau, als erwartete er von ihr eine Bestätigung für seine seltsame Äußerung.

»Was meinen Sie damit?« Max vermutete, in eine Falle getappt zu sein.

»So, wie ich es gesagt habe. Clementine geht mir nie auf den Keks. Sie ist gefügig und immer gut drauf. Sie meckert nicht, lässt mich machen. Seit ich geschieden bin, leistet sie mir Gesellschaft, ohne zu fordern. Unter uns gesagt«, Andereggs Stimme verlor an Lautstärke, »ich kann sie nehmen, wie es mir passt, muss nicht fragen oder eine schriftliche Bestätigung einholen, ob sie Lust hat. Sie hat mich noch nie abserviert.«

Clementine verzog keine Miene. Möglicherweise war sie gehörlos oder stinkesauer. Max regte Andereggs Machogehabe auf; er hätte dem Fettwanst am liebsten eine gescheuert. Wie konnte man mit einer Frau so umgehen?

Anderegg gluckste, hielt sich die Fettschürze vor Lachen. »Jetzt gucken Sie nicht so. Clementine sieht verdammt echt aus, oder? Sie stöhnt auf Knopfdruck. Wollen Sie ein Bier?«

»Nein danke.« Max realisierte erst jetzt, wen er anstarrte. Es war ihm peinlich, in Andereggs intimste Sphäre eingedrungen zu sein, und er musste sich zusammenreißen, nicht länger zu glotzen. Seine wüsten Gedanken hatten sich verselbstständigt, und er spürte, wie seine Hose im Schritt spannte. Verdammte Phantasie. Ein doppelter Whisky wäre jetzt angemessener gewesen. Eine eiskalte Dusche.

»Eins-a-Qualität«, schwärmte Anderegg. »Fühlt sich zart und weich an und an den wichtigsten Stellen behaglich feucht und warm.«

Max ekelte es zunehmend. Er musste hier raus, bevor er die Beherrschung verlor.

»Ich kann sie Ihnen vorführen, wenn Sie mögen. Sie ist mit allem ausgestattet.«

Der Typ war pervers! »Ich glaube, ich bin der Falsche für Ihren Auftrag, falls Sie denn überhaupt einen haben.« Max war nicht heikel. Als Detektiv hatte er einiges erlebt. Das hier überschritt jedoch seine kühnsten Vorstellungen. Fede hätte gewiss anders reagiert und Anderegg, ohne mit der Wimper zu zucken, eine gescheuert. Aber Fede kümmerte sich um ihre Rindviecher, und Max musste allein sehen, wie er mit der Situation fertigwurde.

»Jetzt zieren Sie sich nicht so.« Anderegg entblößte ein erstaunlich kräftiges Gebiss. »Ob ich mich mit einer Puppe vergnüge oder nicht, sagt nichts über meinen Charakter aus. Aber es geht nicht um mich, sondern um meinen Bruder. Nehmen Sie Platz … bitte.«

Max setzte sich widerwillig, noch immer überwältigt von diesem armseligen Auftritt, der künstlichen Frau und seinem zukünftigen Mandanten. Er musste es wagen. Er brauchte das Geld, und die Ferien mit Fede konnte er verschieben.

Anderegg setzte sich, nachdem er zwei Dosenbiere aus dem Kühlschrank geholt hatte. »Lassen Sie sich von meiner Lebensweise nicht täuschen. Doch ein Bier?«

Max griff nach der Dose, die Anderegg über den Tisch schob, zwang sich, dabei den Kopf zu heben und die Puppe anzusehen. Die Ähnlichkeit mit einer lebenden Frau verblüffte ihn. Oder er hatte das hier einfach nicht erwartet. »Die Zeit, die ich bei Ihnen verbringe, verrechne ich.«

»Das ist Ihr legitimes Recht. Sie sind wie ich, Unternehmer.« Anderegg öffnete den Dosenverschluss und prostete ihm zu. »Auf eine gute Zusammenarbeit.«

Max riss den Verschluss ebenfalls weg und setzte zum Trinken an. Das kalte Bier rann über seine Kehle und stimmte ihn versöhnlicher und weniger angespannt. Er definierte die Regeln. Es blieb ihm überlassen, was er aus dem Mandat machte. »Ihnen gehört die Firma S & C Anderegg?«

»Yes.« Anderegg streckte seinen Rücken und rülpste diskret hinter vorgehaltener Hand. »›C‹ steht für Carlo. Und um diesen geht es. Vielleicht haben Sie es gelesen oder gehört. Nach ihm wird gefahndet.«

»Das entzieht sich meinem Wissen. Warum sucht man ihn?«

»Er soll eine Frau umgebracht haben.«

***

Fede wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Wenn ich mir das Kalb ansehe, scheint es doch recht kräftig zu sein, anders als sein Geschwister, das wir vor gut einem Jahr verloren haben.«

Chrigi reichte ihr einen selbst gefertigten Apfelschnaps. »Den hast du dir verdient. Ich hätte es nicht geschafft, auch nur eine Minute bei der Austreibung dabei zu sein. Dann ziehe ich doch lieber Pflanzensamen und sehe ihnen beim Wachsen zu.«

Mimi hatte ihr Kalb mit ihrer rauen Zunge abgeleckt und der Veterinär dem Jungtier bereits zwei Liter Kolostralmilch verabreicht, um das Immunsystem zu stärken. Nun saß er seit gefühlt zwei Stunden entspannt auf einem Strohballen, vor einer Platte mit verschiedenem Käse und Brot. Er prostete Fede und Chrigi zu. »Die Voraussetzungen waren diesmal optimal, dass es eine komplikationslose Geburt geben würde. Das nächste Mal darfst du es einfach geschehen lassen, Federica.«

»Es wird kein nächstes Mal geben.« Fede trank den Apfelschnaps in einem Zug aus. Das Destillat brannte höllisch. »Ich habe nicht vor, eine Rinderzucht zu betreiben. Mir reicht es für eine Selbstversorgung. Täglich frische Milch, die Chrigi zu Joghurt verarbeiten kann, wenn es davon Überschüssiges gibt.«

Vor gut neun Monaten war Nachbar Odermatts Fleckviehbulle bereits zum zweiten Mal auf Besuch gewesen. Von künstlicher Befruchtung und Besamungsstationen hielt Fede nichts. Auch Kühe sollten ein wenig Freude haben, war ihre Überzeugung, und ein Natursprung war aus ihrer Sicht ein Erlebnis, dem auch die Feriengäste beiwohnen konnten. Sie holte ihr Smartphone aus der Tasche ihrer Latzhose und schaute nach, ob Max zurückgeschrieben hatte. Nach ihrer SMS hätte er ihr zumindest zu dem Frischling auf ihrem Hof gratulieren können. Fast ein wenig wehmütig sah sie zu Mimi hinüber, die sich im Heu von den Geburtsstrapazen erholte. Das Kälbchen stakste umher und schien sein Zuhause auszukundschaften. Fede wählte Max’ Nummer. Gut möglich, dass sie ihn mit dem Kalb ins Drachenried locken konnte, wenn sie nur genug lange von ihm schwärmte. Zudem hatten sie viel zu besprechen. Chrigi hatte sich bereits einverstanden erklärt, auf Haus und Hof aufzupassen, während Fede und Max im Norden unterwegs waren.

Max antwortete nicht. Immer dann, wenn etwas wichtig war, war er nicht zu erreichen. Fede stellte das leere Schnapsglas auf den Boden, wo es Chrigi aufnahm. »Wo bist du mit deinen Gedanken?«

»Hat sich Max heute mal gemeldet?«

»Ich dachte, er habe dir erst noch geschrieben.«

»Er interessiert sich keinen Deut für meine Tiere.« Trug lieber auf Hochglanz polierte Schuhe im oberen Preissegment und hatte noch immer nicht begriffen, dass seine goldenen Anwaltsjahre der Vergangenheit angehörten. Fede verbiss sich ein lautes Fluchen. Was würde der Veterinär von ihr denken, oder Chrigi, der Intellektuelle, der sich selbst in den gröbsten Momenten gewählt ausdrückte? »Ich brauche etwas anderes zwischen die Zähne als Käse.« Fede erhob sich, und ohne einen Blick auf die beiden Männer zu werfen, verließ sie den Stall.

Draußen war die Nacht mit jener Schwärze hereingebrochen, wie sie nur in Leermondzeiten vorkam. Ein silberfarbener Nebel dort, wo der Erdtrabant am Himmel stand. Nichts weiter als ein Hauch, von bloßem Auge kaum zu erkennen. Fede sog die kühle, frische Luft durch die Nase und breitete dabei ihre Arme aus. Sie hatte einem Kalb auf die Welt geholfen, zum zweiten Mal in ihrem Leben, und war ein wenig stolz darauf. Sie würde es »Selene« nennen, wie die griechische Göttin des Mondes.

Fede hatte hier das Sagen, zumal sie als Freelancerin bei der IT-Firma in Freienbach Max oft schon unter die Arme gegriffen hatte, was die Aufrechterhaltung ihrer Detektei betraf. Die Firma gehörte beiden, aber Fede war nicht erpicht darauf, an Fällen, wie zum Beispiel Beweise in Bild und Video zu liefern, mitzuarbeiten. Sollte Max, wie Milagros – seine Mutter – es wünschte, um ihre Hand anhalten, würde sie ihm den Tarif durchgeben. Entweder er fügte sich ihren Wünschen, oder er ließ es sein. Oft geisterte die Fremde aus Gstaad in ihrem Kopf herum. Fede begriff nicht, warum sich Max auf sie eingelassen hatte. Eine Irre. Fede hatte es sich zum Hobby gemacht, die Frau zu verfolgen. Auf Instagram, wo diese seit Neustem als Influencerin auftrat und für eine Pflege- und Kosmetiklinie warb, als hätte sie es nötig gehabt, noch mehr Geld auf diese Art zu verdienen, als sie eh schon besaß. Masha stand wie ein Schwert zwischen Max’ und Fedes Liebesglück, ein Schwert mit zwei Klingen. Fede würde es nicht zugeben, sollte Max sie nach ihr fragen. Und den Neid und den Hass, den Fede auf die Frau verspürte, hatte sie in diesem Maße nie gekannt. Das Glamourgirl war eine Mörderin. Nichts anderes. Sie hatte Fedes Katze auf dem Gewissen. An diesem Fakt hatte sich Fede festgebissen. Es tat ihr nicht gut, das wusste sie. Bislang hatte sie als aufgeschlossene Frau gegolten, der nichts und niemand etwas anhaben konnte. Chaotisch und großzügig im Denken und Handeln, mit Verständnis für jedermann. Sie ließ leben und wünschte sich vom Gegenüber dasselbe.

Plötzlich wurde sie von etwas allzu Menschlichem hinuntergezogen.

Hatte Masha ihr den Spiegel vorgesetzt? Erkannte Fede die Frau, die sie in Wirklichkeit war? Verletzlicher, als sie sich zugestand? Besitzergreifender? Mit dem kleinen Bauernhof im Drachenried hatte sie sich einen Jugendtraum erfüllt und etwas aufgebaut, was ihren sporadischen Einsatz bei der IT-Firma ausbalancierte. Der Intellekt und das Schöpferische, wobei auch im Schöpferischen viel Intellekt steckte. Das eine schloss das andere nicht aus.

Fede betrat das Haus und die Küche, die gleich hinter der Eingangstür lag. Auf der Herdplatte schmorte seit Mittag ein Sauerbraten in der Pfanne. Chrigis Geheimrezept. Auch für ihn war der Bauernhof eine schöne Abwechslung zu seiner philosophischen Arbeit. Das Buch, an dem er seit geraumer Zeit schrieb, sei bald fertig, hatte er ihr unlängst anvertraut.

Fede nahm einen Suppenteller aus dem Geschirrschrank und einen Löffel aus der Besteckschublade und schöpfte von dem heißen Sud. Sie setzte sich damit an den Tisch und wollte sich den ersten Bissen einverleiben, als sich Max durch ein »Bling« per Whatsapp meldete.

Bin in Meiringen. Habe eventuell einen neuen Fall. Werde mich wieder melden.

Fede biss sich auf die Unterlippe. Wut stieg in ihr auf, eine dunkle Kraft, die sie sonst nicht zuließ. Max hielt es nicht einmal für nötig, sie direkt darüber zu informieren. Morgen wollten sie verreisen. Am frühen Nachmittag ging der Flug nach Oslo. Sie mussten noch packen, die Pässe suchen. Was auch immer. Für einen neuen Fall blieb keine Zeit. Oder drückte sich Max etwa vor den Ferien mit ihr? War es das endgültige Aus zwischen ihnen? Er hatte kein Wort über ihren Vorschlag verloren, hatte aber auch keine große Freude darüber gezeigt. Er war ihr immer ausgewichen, wenn das Gespräch auf Norwegen umschwenkte. Jetzt hatte er einen neuen Fall. Der musste ihm gelegen kommen.

ZWEI

»Erzähl mir von deinem Bruder.«

»Er ist achtunddreißig, war ein Nachzügler. Er stand stets unter meiner Obhut. Ich habe ihn zur Arbeit und zum Fleiß erzogen, weil meine Mutter nicht fähig dazu war. Sie hatte früh ihren Mann verloren – meinen Vater. Da war Carlo erst sechs. Er besuchte die Primarschule und kam in die Realschule. Ihn interessierten weder Rechnen noch Schreiben, hatte damit so seine Mühe. Aber er konnte anpacken. Mit elf sammelte er Altpapier und Glasflaschen und verdiente so sein erstes Taschengeld. Er brachte mich auf die Idee mit der Entsorgungsfirma. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir gründeten sie, bauten diese im Laufe der Jahre aus und entsorgen heute auch Sondermüll.«

»Was ist passiert, dass man nach ihm sucht?«

»Einmal ist er auf die schiefe Bahn geraten. Er hat es bereut. Das Gefängnis wurde ihm nicht erspart. Er hat seine Strafe verbüßt.«

»Aufgrund welcher Tat?« Max saß vor dem vierten Bier. Mit Sandro Anderegg hatte er längst auf Du angestoßen. Der Mann entpuppte sich als umgänglicher als vorerst angenommen. »Was war ihm zum Verhängnis geworden?«

»Im Mai vor sieben Jahren hatte er seine Freundin schwer verletzt. Sie waren unterwegs zu den Reichenbachfällen, als sie ihn so in Rage versetzt haben musste, dass er völlig durchdrehte. Sie stritten sich, er packte sie und stieß sie gegen … über«, korrigierte er, »das Geländer der Aussichtsterrasse. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte die Böschung hinunter. Mit letzter Kraft gelang es ihr, sich an einem Baum festzuhalten. Sie zog sich Kratzwunden am Hals zu, die meinem Bruder zum Verhängnis wurden. Sie behauptete, er habe sie gebissen. Touristen kamen damals zu Hilfe und konnten die Frau retten. Sie hatte ein paar Brüche … Carlo wurde wegen schwerer Körperverletzung und der versuchten vorsätzlichen Tötung eingebuchtet. Anfang März dieses Jahres kam er wegen guter Führung raus. Seine Freundin war die Ausgeburt der Hölle. Dass ihm die Hand ausrutschte, konnte ich sogar etwas nachvollziehen.«

»Die Hand rutschte ihm aus?« Max kniff die Augen zusammen. Sandro versuchte, die Tat eindeutig zu beschönigen. »Vorher hast du gesagt, er habe sie über das Geländer gestoßen.«

Sandro winkte ab und erhob sich schwerfällig. Er ging zum Kühlschrank und wollte weitere Bierdosen daraus holen. »Das Bier ist alle.« Er griff nach einer Flasche Williams. »Der tut’s auch.« Er goss den Williams randvoll in zwei bereitstehende Schnapsgläser und brachte diese an den Tisch. »Der Wiedereinstieg ins Geschäftsleben gelang Carlo dank meiner Hilfe. Ich bürge für ihn. Er bewies, dass ein gewissenhafter Mensch in ihm steckt. Die Straftat war aus einem Impuls heraus geschehen, wie gesagt.«

»Du weichst mir aus«, beschwerte sich Max. »Ich muss den Sachverhalt kennen, sonst kann ich dir nicht helfen.« Er hatte ein ungutes Gefühl.

»Seine Freundin konnte ihn zur Weißglut bringen. Einmal war das Fass voll. Aber ja, er hätte sich beherrschen müssen. Die unterlassene Hilfeleistung trug nichts zu einer Entlastung der Anklage bei. Er stand jedoch unter Schock … Mit dem heutigen Tag hat sich alles verändert. Plötzlich will man in ihm einen Wiederholungstäter sehen.«

Max wollte Sandro nicht unterbrechen, obwohl ihm eine Frage dazu auf der Zunge lag. War es Absicht gewesen? Oder bloß das Resultat einer Verteidigung gegen die verbalen Angriffe seiner Freundin, wie Sandro es nannte?

»Ein Risiko bleibt«, fuhr dieser fort. »Wenn einem die Freiheit entzogen wird, heißt dies lange nicht, dass man sich bessert. Ich behaupte, ein hoher Prozentsatz der Häftlinge wird mit dem Absitzen im Gefängnis noch krimineller. Aber Carlo war anders. Er ist leidenschaftlich, kennt jedoch seine Grenzen.«

»Außer beim versuchten Totschlag«, provozierte Max.

Sandro sah ihn an, als verstünde er den Einwand nicht. »Er ist komplett ausgerastet. Dabei spielten viele Faktoren mit. Ich weiß, es ist keine Entschuldigung. Aber Carlo hat seine Strafe abgesessen. Er hat sich auf einen Neubeginn gefreut.« Sandro hob das Glas, setzte es an seinen breiten Mund und trank es in einem Zug aus. Er stellte es leer zurück auf den Tisch. »Dann passierte das mit der Frau, gestern bei den Reichenbachfällen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, obwohl es nach Suizid aussieht. Wie damals im April, als innerhalb zweier Tage zwei Frauen in den Tod sprangen. Offenbar spielt eine Bisswunde am Hals der Toten eine große Rolle. Verletzungen, die man auch an Carlos Ex-Freundin festgestellt hatte. Der Verdacht fällt jetzt auf meinen Bruder. Für die Zeit des Unfalls hat er kein Alibi.«

»Er wurde erneut festgenommen?«

»Nein.«

»Nein?«

»Es gelang ihm, heute Mittag zu verschwinden, bevor die Polizei hier auftauchte.«

»Er wohnte bei dir?«

»Er hat seine eigene Wohnung. Aber die Polizeibeamten konnten ihn dort nicht finden, also sind sie zu mir gekommen. War naheliegend.«

»Dein Bruder ist untergetaucht?«

»Carlo hat die Tote gekannt. Noch gestern hatte er, wie er mir erzählte, von deren Suizid gehört und dass man Bisswunden an ihr festgestellt hatte. Da kam wohl alles wieder hoch. Carlo muss geahnt haben, dass der Verdacht auf ihn fällt.«

»Du sagtest, es sei Suizid gewesen.«

»Es gibt Parallelen zu den zwei Fällen im April. Soviel ich weiß, wurden die Ermittlungen jedoch eingestellt. Nun werden die Fälle neu aufgerollt. Wegen dieser seltsamen Wunden am Hals. Mehr weiß ich nicht. Akteneinsicht bekomme ich nicht, solange mein Bruder nicht wieder auftaucht. Sein Anwalt, ein Pflichtverteidiger, weiht mich von Gesetzes wegen nicht ein. Ich hatte ihn heute Mittag am Draht. Ihm seien die Hände gebunden, behauptet er.«

»Kennst du den Aufenthaltsort deines Bruders?«

»Das ist kein Thema, das dich interessieren dürfte.«

»Also weißt du, wo er ist.«

Sandro dementierte es nicht.

»Hältst du ihn in deiner Wohnung versteckt?«

»Würde ich dann alle Türen offen stehen lassen?« Sandro schenkte sich Williams nach.

»Aber du kennst seinen Aufenthaltsort.« Max war sich sicher, Sandro verschwieg ihm etwas. »Sollte ich das Mandat annehmen, bedingt dies, dass du mir gegenüber mit offenen Karten spielst.«

»Je weniger du weißt, umso besser für dich. Ich will nicht, dass du in einen Gewissenskonflikt gerätst und in der Folge die Polizei einschaltest.« Sandro stützte das Glas an den Mund und trank das Destillat wieder ex.

»Okay, ganz, wie du willst.« Max erhob sich. Das Schnapsglas hatte er nicht angerührt. »Ich habe Besseres zu tun. Morgen geht mein Flug zuerst nach Oslo, dann nach Bodø.« Wahrscheinlich das kleinere Übel. »Solltest du einen Verdächtigen decken oder verstecken, machst du dich mitschuldig.«

Sandro verschränkte die Arme und kratzte sich am Kinn. »Das sehe ich nicht so. Mein Bruder ist ein Bauernopfer. Er muss für den wahren Täter hinhalten, weil die Polizei nicht fähig ist, ihre Ermittlungen in verschiedene Richtungen auszudehnen … falls es doch Mord sein sollte.«

»Wenn er sich meldet, bekommt er eine angemessene Verteidigung, und ich kann mit gutem Gewissen an den Fall ran.«

»Carlo wird keine Chance haben. Man ist auf ihn fixiert. Seine Vergangenheit macht ihn automatisch zu einem Wiederholungstäter. Ich habe unserer Mutter am Sterbebett versprochen, Carlo und ich würden zusammenhalten, was immer geschieht.«

»Dann verrate mir seinen Unterschlupf.«

Sandro zögerte. »Erst will ich die schriftliche Zusicherung, dass du während deiner Recherche die Polizei nicht informierst.«

Das war grenzwertig. Max wollte es nicht versprechen. Wenn er erfuhr, wo Carlo sich aufhielt, und er darüber schweigen würde, machte er sich strafbar. Max vermutete, Sandro war sich dessen bewusst. »Es würde einiges erleichtern, wenn Carlo mit der Polizei Kontakt aufnehmen würde. So hingegen würde ich hinterrücks und parallel zur Polizei recherchieren. Wenn er sich meldet, kann ich ohne Bedenken ermitteln.«

»Er wird sich bestimmt nicht melden. Die Fälle wurden erst wieder aufgenommen. Wozu seid ihr Detektive denn da? Es ist doch euer Job, falsche Verdächtigungen aus dem Weg zu räumen. Glaube mir, ich würde es selbst tun, hätte ich mehr Zeit. Aber ich habe ein Unternehmen mit zweihundert Mitarbeitern. Ich kann es mir nicht erlauben, nur einen einzigen Tag zu fehlen. Die Logistik würde zusammenbrechen.« Er lachte kurz auf. »Okay, das war jetzt übertrieben. Ich versichere dir, sollte mein Bruder wider meine Überzeugung schuldig sein, bin ich der Letzte, der eine Festnahme verhindert. Ich brauche Gewissheit. Ich bin mir sicher, der wahre Täter läuft frei herum.« Sandro wies mit der rechten Hand zum Fenster. »Der Polizei traue ich nicht.«

Eine äußerst ambivalente Situation. Max musste mehr in Erfahrung bringen und alles über die beiden Suizide vom April herausfinden. Ob es Parallelen zum gestrigen Fall gab? »Existieren Zeitungen, Berichte über die Selbsttötungen, Informationen, die du gesammelt hast?« Noch bevor Max den Satz zu Ende gesprochen hatte, war er sich im Klaren, er würde das Mandat annehmen. Norwegen musste warten.

»Dann darf ich mit dir rechnen?«

»Ja, aber ohne Vertrag.«

»Also gut. Sehen wir es als eine Art Gentlemen’s Agreement an.« Anderegg atmete sichtlich erleichtert auf. »Ich habe alles gesammelt, was damals mit der Tat meines Bruders zu tun hatte. Unterlagen über die Suizide im April habe ich keine. Ich hatte keinen Grund, diese zu horten.« Er wischte sich mit dem Arm über den Mund und erhob sich. Im Davongehen legte er Clementine die Hand auf die Schultern, als erwartete er von ihr eine Erwiderung.

»Auf Treu und Glauben.« Max lief ein Schauer über den Rücken. Gut möglich, dass er Sandro falsch einschätzte. Aber sollte dessen Bruder Ähnlichkeiten mit ihm haben, würde er wahrscheinlich eine harte Nuss zu knacken haben. Besser als Mittsommer und endlos helle Nächte. »Ist der Name der gestrigen Toten bekannt?«

»Nein, sorry, tut mir leid. Carlo wollte ihn mir auch nicht sagen.«

Eine halbe Stunde später verließ Max Sandros Wohnung mit einem Karton voller gesammelter Informationen über die versuchte Tötung bei den Reichenbachfällen vor sieben Jahren.

Wieder zu Hause, schenkte er sich ein Glas Rotwein ein. Er musste sich Mut antrinken, bevor er Fede über seinen Entscheid informierte. Ob sie schon schlief? Auf Whatsapp sah er, dass sie vor zehn Minuten noch aktiv im Internet gewesen war. Sollte er mit ihr sprechen oder feige eine Nachricht senden? Sie würde es nicht wagen, ihm deswegen eine Szene zu machen. Nach einem weiteren Glas wählte er ihre Nummer.

Fede nahm den Anruf entgegen, als hätte sie neben dem Smartphone darauf gewartet. »Max, endlich, wo steckst du? Hast du schon gepackt? In zehn Stunden müssen wir einchecken.«

Er wusste nicht, was sagen.

»Alles klar bei dir?«

»Ich gratuliere zum neuen Erdenbürger.« Er musste den Wind aus den Segeln nehmen.

»Ach, und ich dachte schon, das gehe dir am Allerwertesten vorbei. Es ist eine Sie. Selene ist ihr Name, hellbraun mit einer schwarzen Nase, ein Bijou von einem Kalb, außergewöhnlich in der Farbe. Ein bisschen Mimi, ein wenig Nachbars Bulle. Sie steht unter einem guten Stern.«

Fedes kindlicher Freudentaumel ließ ihn kurz schmunzeln. Max musste sich räuspern. »Bei mir stehen die Sterne nicht gut.«

»Was soll das heißen? Hast du Stress?« Fede ließ eine Kunstpause verstreichen. »Bist du krank? Hast du ein Virus eingefangen?«

Er schwieg.

»Du hast den Fall angenommen.«

Manchmal war es unheimlich, wie gut sie ihn kannte. Oder sie hatte so etwas wie einen sechsten Sinn. Er konnte ihr nichts vormachen. »Bist du enttäuscht?«

»Willst du meine Meinung hören?« Wieder pausierte sie, und Max stellte sich vor, wie sie das Handy ans Ohr drückte, die Augen verdrehte und die roten Haare nach hinten schüttelte, sich über ihn aufregte und es sich nicht eingestehen konnte, wie wütend sie auf ihn war. »Ich habe so etwas geahnt. Um fünf vor zwölf trudelt ein neuer Fall ein. Nach dem Stillstand in den vergangenen Wochen würde es mich wundern, hättest du ihn nicht angenommen.«

»Mein neuer Mandant wird sämtliche Stornierungskosten übernehmen.«

»Das hast du auch schon in die Wege geleitet. Ein schwacher Trost. Ich habe mich auf diese Ferien so gefreut. Es wäre an der Zeit, miteinander über diverse Dinge zu sprechen.«

»Flieg doch mit Christian hin.« Falscher Vorschlag. In ihren Ohren musste es so tönen, als hätte er sich nie etwas aus diesen Tagen gemacht.

»Und wer schaut zu den Tieren? Du etwa? Ha, mich knutscht ein Elch. Selene steht unter Beobachtung. Ich will, dass es dem Kalb gut geht. Zudem haben wir ab morgen wieder Feriengäste.«

»Du hast recht. Ich habe mir nichts überlegt. Aber … Milagros könnte doch …«

»Was?«

»Mit dir reisen.«

Fede lachte laut heraus. »Ich habe ein Wohnmobil reserviert mit französischem Bett. Untersteh dich. Jetzt hängst du mir deine Mutter an den Hals. Ich mag Milagros, keine Frage. Aber sie soll das sein, was sie ist: deine Mutter und nicht mein Anstandswauwau.«

»Jetzt übertreibst du. Vielleicht würdest du deine Schwiegermutter endlich besser kennenlernen.«

»Schwiegermutter? Aha, ist das eine abgekartete Sache? Oder ein Wink mit dem Zaunpfahl? Ich verstehe.«

»Nein, so meinte ich es nicht.« Wie konnte er so undiplomatisch sein? »Ich dachte, du hättest die Ferien nötig.«

»Natürlich habe ich sie nötig. Aber wir haben sie zusammen nötig.«

Es wurde still in der Leitung. Max vernahm nur ihren Atem.

»Ich werde auch zu Hause bleiben.«

Es hörte sich wie eine Trotzreaktion an. »Hat es einen Grund?«

Fede räusperte sich, setzte hörbar zum Sprechen an, schwieg jedoch. Es war schwierig, ihre Befindlichkeiten zu deuten.

»Du traust mir nicht, ist es das?«

»Wer einmal lügt …«

»Das ist Monate her.« Max hatte sich oft damit beschäftigt, wie er Fedes Misstrauen ihm gegenüber aus der Welt schaffen könnte. Sie ließ es ihn spüren, dass sie ihm seinen Fehltritt nicht verzieh. Ihr Sexualleben war anstrengender geworden, die Unbeschwertheit von früher war einer Art Zwang gewichen. Manchmal hätte er gern ihre Gedanken gelesen, wenn sie miteinander schliefen.

»Mag sein.«

»Ich kann also auf dich zählen?«

»Okay, das wird dich aber etwas kosten.« Was, verriet sie ihm nicht.

DREI

Schwere Wolken hingen über der Miliflue. Nebel waberte durch den Wald, als zöge ein unsichtbares Wesen einen Schleier hinter sich her. Die Sicht reichte kaum weiter als bis zu den nächsten Bäumen, die wie stumme Riesen die Burgruine bewachten.

Das Wetter hatte entgegen den meteorologischen Voraussagen umgeschlagen. Bereits am Vormittag hatten sich die Vorboten eines Gewitters aufgetürmt, um die Berge gelegt wie schmutziger Schaum. Ein erstes dumpfes Grollen zog heran, begleitet von unheilvollen Sturmböen.

Dr. Alfons Fontana bog vom Restiweg zum Waldpfad ab, als ein Blitz unmittelbar in seiner Nähe einschlug und ein gewaltiger Donnerschlag ihn fast zu Tode erschreckte. Wie auf Knopfdruck öffnete der Himmel seine Schleusen, und augenblicklich goss es wie aus Kübeln. Fontana hielt schützend die Hände über den Kopf und rannte, so schnell ihn die Füße trugen, zum nächsten Unterstand, zur Burgruine Resti. Tropfnass grüßte er ein paar Touristen, die in gelben Pelerinen und Schirmen das Naturschauspiel von der Treppe aus beobachteten. Dem Arzt schenkten sie nur kurz ihre Aufmerksamkeit. Fontana drückte sich die gefugte Steinmauer entlang bis zur Ecke des Turms. Vom Dach tropfte es.

Von dieser Stelle aus sah er wie einen Schemen das Sanatorium Santa Madre, welches ihm seit vielen Jahren Schutz und Arbeit bot. Durch den Regenvorhang und die hohen schlanken Tannen wirkte das Gebäude wie ein altes, verwunschenes Kloster, mit seinen balkonlosen Fassaden und den kleinen Fenstern, aus denen spärliches Licht entwich. Der fünfgeschossige Bau stand mitten im Wald. Ging man den Weg dahinter weiter, erreichte man die Felsen der Miliflue. Dorthin kam niemand freiwillig, weil es angeblich spukte. Die »Klapse« sei das Ende der Zeit, wurde behauptet. Wer hier landete, hatte das einfache Ticket in die Hölle gelöst. Es gäbe kein Zurück. Fontana wusste um den schlechten Ruf der Klinik, die im frühen zwanzigsten Jahrhundert von einem italienischen Arzt gegründet worden war. Schauergeschichten umrankten das Anwesen im Schlosswald, dort, wo der Milibach durch die Wildnis mäanderte. Es kursierten mündliche Überlieferungen aus dem Zweiten Weltkrieg, die später zu Papier gebracht worden waren, von unmenschlichen Heilmethoden und Folterungen, von Menschenversuchen für den medizinischen Fortschritt. Für Fontana war dies bloß Propaganda, um einem einst verrufenen Berufszweig einen negativen Nährboden zu geben.

Er gelangte über den nassen Pfad zum Haupteingang, der über eine achtstufige Treppe von zwei Seiten her erreichbar war. Auf dem Fries über dem Torbogen war der Name »Massimo Caprici« eingraviert und erinnerte an den italienischen Psychiater, der bis 1939 hier praktiziert hatte. Ein Handlauf verhinderte Stürze. Er war erst im letzten Jahr angebracht worden, nachdem ein Patient über die steilen Stufen gefallen war und einen Rückenwirbel gebrochen hatte, sodass man ihn nach etlichen Operationen in paraplegische Pflege geben musste. Die Tür hatte ein Sicherheitsschloss und ächzte in den Angeln. Fontana betrat eine Halle, die mit einem Klinkerboden ausgelegt war. Ein Windstoß knallte die Tür wieder ins Schloss. Eine plötzliche Stille umgab ihn. Fontana strich sich über die nassen Haare.

»Herr Doktor Fontana, wie sehen Sie denn aus?« Die Stationsschwester kreuzte wie aus dem Nichts seinen Weg, die kleine Frau mit der schrumpeligen Haut. Man nannte sie das Reptil. Sie hieß Paulina und war zuständig für die Patienten in Trakt fünf, wo die schwer therapierbaren sowie akuten Fälle untergebracht waren. Sie wäre vor sieben Jahren in Rente gegangen, hätte man eine würdige Nachfolge gefunden. Aber wer mochte schon in diese Gegend ziehen und hinter die alten unheimlichen Gemäuer, die den Ruf einer undurchsichtigen Institution hatten, sehen?

»Geht es Ihnen gut?« Ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen nach, musste ihr etwas auf dem Herzen liegen.

»Das Gewitter hat mich überrascht. Früher gingen diese erst am Abend nieder. Man kann sich auf nichts mehr verlassen.«

»Soll ich Ihnen ein Handtuch holen?« Paulina schien auf seine Zustimmung zu warten.

Ihm war es nicht recht. Manchmal kam sie ihm zu nahe. »Nicht nötig. Die Toiletten liegen auf dem Weg zum Behandlungszimmer, wo ich hinmuss.« Fontana schenkte Paulina ein Lächeln. »Damit ich es nicht vergesse, ist Dr. Borsody im Haus?«

Über Paulinas Gesicht fiel ein Schatten. »Ach ja, Frau Borsody. Sie befindet sich in der Aufnahmestation. Heute Morgen gab es einen Neueintritt. Die Ambulanz war da und hat eine junge Frau gebracht. Sie ist erst neunzehn. Ihr Hausarzt hat sie überwiesen. Er meinte, Sie wüssten Bescheid.«

»Stimmt, er hat mich angerufen.« Ein kurzes Gespräch. Fontana war in Eile gewesen.

»Er ist ratlos.« Paulina versuchte, seinem Schritt mitzuhalten, als er Richtung Korridor ging. »Schlimm, wie die Jugendlichen heutzutage mit ihrer Gesundheit umgehen.«

Fontana beeilte sich. Wenn Paulina moralisierte, war sie nicht zu bremsen. Er gelangte zur Treppe, die in die oberen Stockwerke führte. Einen Aufzug gab es nicht. Ganz zu seinem Vorteil. Er würde Paulina abhängen können. So schnell war diese nicht mehr auf den Beinen. Manchmal nervte sie ihn, im Gegensatz zu den Patienten, die sie vergötterten. Das Reptil hatte etwas an sich, was ihm fehlte.

In der fünften Etage warfen die Lampen ein gespenstisches Licht und projizierten unheimliche Schatten an die Wände, unterbrochen durch helle Blitze. Die Augen auf den Gesichtern in den verschnörkelten Bilderrahmen schienen Fontana zu beobachten. Eine halbe Ahnengalerie hing da, vom Gründer von Santa Madre, seinem Personal mit den unmöglichen Frisuren bis hin zu den Stiftungsräten, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengerauft hatten, um das Sanatorium wieder auferstehen zu lassen, nachdem es nach 1945 für kurze Zeit geschlossen gewesen war. Eine über hundertjährige Geschichte, welche Fontana nun weiterführte.

Das Unwetter war nahe. Der Donner knallte gegen die Mauern und ließ sie in den Grundfesten erzittern. Das Rauschen des Regens drang unerbittlich durch die Gänge.

Fontana machte halt bei den Toiletten, wo er sich die Hände wusch und die Haare trocken rubbelte. Der Spiegel warf ihm ein Bild entgegen, das er mochte. Hohe Wangen, schwarze Haare mit Silberstreifen durchsetzt und ein tiefgründiger dunkler Blick. Mit seinen fünfzig Jahren hatte er sich gut gehalten, war groß und schlank und mit einer außergewöhnlich männlichen Ausstrahlung. Er war geschieden, hatte zwei Töchter und eine Ex-Geliebte.

Die Beziehung zu Belinda war kompliziert gewesen, ihrem Ende trauerte er nur bedingt nach. Für Fontana war sie die Eintrittspforte zum Sanatorium gewesen. So gesehen, ein Teil der erhofften Karriere. Denn kurz nach der Trennung war er Leiter der psychiatrischen Klinik geworden. Mit Belinda arbeitete er seit Kurzem wieder zusammen.

Dr. Borsody erwartete ihn im Aufnahmezimmer. Bei ihr befand sich eine junge Frau, reglos auf einem Stuhl, die ihn beim Eintreten keines Blickes würdigte.

»Johanna.« Fontana flüsterte. Er musste seine Kollegin bei Laune halten. Nicht die Frau seiner Träume, aber eine willkommene Abwechslung im Alltag des Sanatoriums. Er begehrte sie. Johanna Borsody, Fachärztin für Suchtkrankheiten, unstillbare Nymphomanin, die nicht nur zu Fontana eine sexuelle Beziehung pflegte. Manchmal fragte er sich, wo sie Grenzen setzte. Ob sie welche hatte, mit ihrer tadellosen Fassade. Er hatte ihre Obsessionen ausgeblendet, die Kontrolle über sie verloren. »Ist sie die Patientin, die uns Dr. Udrisold überwiesen hat?« Fontana warf einen Blick zur jungen Frau.

»Er meinte, sie brauche zwingende Maßnahmen, denen er nicht gerecht werden könne. Zwei Komma fünf Promille Alkohol im Blut. Das war vor einer Stunde. Santa Madre ist wie ein Auffangbecken für die hoffnungslosen Fälle. Die Privatklinik in der Nähe konnte sie wegen Platzmangels nicht aufnehmen.«

Fontana sah sich die Eintrittspapiere an. »Akute Intoxikation, also Vergiftung, durch Alkoholmissbrauch.«

»Völlige Enthemmung.« Johanna seufzte. »Sie soll in ihrer Euphorie in einer In-Bar in Meiringen mit nacktem Hintern auf den Tresen gepinkelt haben, angestachelt durch zwielichtige Jungs. Danach sei sie bewusstlos umgefallen. Der Wirt habe die Ambulanz gerufen. Diese habe sie in die Notaufnahme des Spitals gebracht.«

Die Zweite in dieser Woche. Junge Menschen, die sich ins Koma soffen. Aufgegriffen an den neuralgischen Orten der Schweizer Städte oder in den Agglomerationen. Sabrina hatte sich bis zur Bewusstlosigkeit betrunken. Nicht zum ersten Mal. Aus Gelegenheit würde Gewohnheit werden, weil sie es selbst nicht mehr im Griff haben würde. Naltrexon, Nalmefen, Disulfiram, Acamprosat, Distraneurin. Fontana würde entscheiden, welches Medikament zur Unterstützung gegen die Alkoholsucht erträglich für sie war. Er würde sie zurückführen in ein lebenswertes Dasein. Er war bekannt dafür, den schädlichen Ursachen auf den Grund zu gehen und ihnen durch eigene Methoden den Garaus zu machen. Er hatte Erfahrung darin, wusste, wie sie tickten, die alkoholabhängigen Menschen, die ohne die tägliche Ration nicht auskamen. Zwei Komma fünf Promille. Der Anfang vom Ende, sollte er nicht eingreifen. Vor einem halben Jahr hatten sie eine Patientin verloren, die mit drei Promille eingeliefert worden war. Ein Rausch um alles auf der Welt. Anders war ihr Leben nicht zu ertragen. Fontana holte sie aus der Notlage, befreite sie von ihrem Leiden, suchte das Gespräch mit ihnen – Routine in seinem Beruf.

Sabrina saß wie weggetreten auf dem Sessel. Fontana setzte sich ihr gegenüber. Immer dasselbe. Ein leerer, starrer Blick, der Geruch nach Hochprozentigem und Erbrochenem. Schlimmer als das Delirium nach dem Konsum einer Überdosis Kokain. Fontana kannte das. Am Freitagabend begann es. Wochenende und weg von der Spießigkeit künstlich besorgter Erzeuger. Schließlich lebte man für den sechsten und siebten Tag in der Woche. Für die Nächte sowieso. Die Arbeit bewältigt, die man hasste. Eltern, die einem mit ihrem Genörgel auf den Keks gingen, ein nervender Bruder und die Aussicht auf ein bisschen Spaß. Man wollte dazugehören. Ein Glas hier, einen Shot da. Später eine Flasche. Ein Wettbewerb zwischen Gleichaltrigen. Immer wieder. Immer ein wenig mehr. Die Abstände zwischen den alkoholfreien Zeiten verringerten sich. Plötzlich hatte man das Bewusstsein, ohne Alkohol gehe es nicht mehr.

Irgendeinmal war die Grenze überschritten und die chronische Sucht vorprogrammiert. Vor Fontana saß eine bemitleidenswerte Person. Sabrina wirkte apathisch. Das waren die Alkoholkranken und Komatrinker in der Regel nicht. Manch eine rebellierte, wollte nach Hause, drohte mit der Anwältin, dem Anwalt. Man musste sich wehren, durfte nicht alles akzeptieren, was die Götter in Weiß als notwendig erachteten. So dachten sie alle. Eine Chimäre, die sich mit der Wirklichkeit vermischte, mit dem realen Leben. Stars wollten sie werden, eine Berühmtheit auf der Bühne ihrer Träume. Der Absturz, wenn der Traum ausgeträumt war. Die lindernde Wirkung von Alkohol. Der Alptraum danach. Manchmal bettelten sie geradezu nach einer Therapie.

Fontana wandte sich an Johanna. »Wurde sie gewogen?«

»Vierundvierzig Kilogramm bei einer Größe von eins fünfundsechzig.«

»Da wirkt schon wenig Alkohol wie ein Hammer. Sie muss in den Aufwachraum. Die Pflegerin soll eine Infusion setzen, eine Vollelektrolytlösung zuführen und die Blutwerte checken. Dann soll sich Sabrina erst einmal ausruhen. Ist Zimmer neun frei?«

»Das Einzelzimmer auf der Traumastation?« Johanna sah die Liste durch. »Die Patientin wurde heute Morgen in Trakt zwei verlegt. Es geht ihr wesentlich besser.«

»Wir sollten die Neue gut im Auge behalten. Gibt es Anzeichen von Gewaltbereitschaft gegen andere oder sich selbst?«

»Keine bis jetzt.«

»Gut, dann muss sie nicht in die Akutabteilung. Ich gehe davon aus, das Zimmer ist noch nicht gereinigt. Trotzdem möchte ich, dass man sie ins Bett steckt und fixiert. Zu ihrer eigenen Sicherheit.«

»Fixieren?« Johannas Augen blitzten, und Fontana musste an ihre abartigen Neigungen denken.

»Ja, und mache alles bereit für einen stationären Aufenthalt. So, wie ich das auf den ersten Blick beurteilen kann, liegt hier eine Störung durch psychotrope Substanzen vor.«

»Ohne persönliche Diagnose?« Johanna verschränkte die Arme. »Ohne Untersuchung?«

»Das haben das Spital und Dr. Udrisold bereits erledigt.« Fontana entging nicht Johannas aufmüpfiger Blick. »Besorge seine Unterlagen. Gut möglich, dass er etwas über den familiären Hintergrund erfahren hat. Gibt es eine Krankengeschichte? Existieren Polizeiakten? So, wie mir Dr. Udrisold mitgeteilt hat, ist die Patientin wegen eines Wiederholungsfalls hier. Und … dass ich es nicht vergesse: Die Patientin bekommt vorerst zwei Kapseln des Medikaments Distraneurin zur Prophylaxe der akuten Entzugssymptomatik bei Absetzen von Alkohol. Und bitte«, er sah auf seine Armbanduhr, »um fünf heute Nachmittag lade ich zur Besprechung über die Einweisungen und Austritte ein.«

***

»Hier habe ich etwas.« Fede rührte in der Tasse mit Ovomaltine und sah Max stirnrunzelnd an, als wäre sie es gewohnt, eine sofortige Erwiderung auf ihre Feststellung zu bekommen. Das Thema Norwegen war gestrichen, der Flug und die Miete des Wohnmobils waren storniert. Die Kosten standen noch an.

Max setzte sich zu ihr an den Küchentisch. Er legte die Dokumente, die er von Sandro Anderegg erhalten hatte, neben den Laptop. Es würde Stunden, wenn nicht gar Tage dauern, bis er alles durchgesehen und gelesen hatte. Sandro hatte alles gesammelt, was es an Informationen der Polizei und der Staatsanwaltschaft gab. Zeitungsberichte und persönliche Notizen hatte er zwar in mehreren separaten Ordnern abgelegt, aber ohne System. »Was hast du gefunden? Sandro Andereggs Sammlung allein genügt mir nicht.« Max sah auf den Bildschirm, wollte nicht zugeben, wie sehr ihn das Aktenstudium nervte. »Ich will Vergleiche zu den Suiziden vom April dieses Jahres.«

»Ich war bereits fleißig«, sagte Fede, was Max nicht bezweifelte. »Am 26. April fanden Wanderer bei den Reichenbachfällen, unterhalb der Bergstation, einen leblosen Körper im Wasser treiben. Die sofort alarmierte Polizei und der Notfallarzt konnten nur noch den Tod feststellen. Zwei Tage später, am 28. April, will eine Mitarbeiterin des Gasthauses Zwirgi in Schattenhalb gesehen haben, wie eine Frau neben ihr in den Bach stürzte. Die Servicemitarbeiterin befand sich auf dem Weg zur Bergstation der Reichenbachbahn. Später kam aus, dass sich beide Frauen das Leben genommen hatten.«

»Sind die Namen der Toten bekannt?«

»Nein, aber das lässt sich herausfinden. Ich werde mir die Todesanzeigen in den gängigen Berner Oberländer Print- und Digitalmedien anschauen, die Ende April erschienen. Schwierig wird es nicht sein, da das Alter der Frauen bekannt ist. Dreißig und zweiunddreißig. So viele Verstorbene mit diesen Jahrgängen wird es nicht gegeben haben.«

»Steht, woran sie gestorben sind?« Max fokussierte seinen Blick auf den Text, ohne ihn wirklich zu lesen. »War der Aufprall die Todesursache?«

»So weit bin ich noch nicht.« Fede sah auf die Uhr. »Sorry, ab jetzt gilt Expresszuschlag.«

Max fand nicht heraus, was sie damit meinte. »Okay, wir teilen uns die Arbeit auf. Du übernimmst die beiden Toten. Ich widme mich Andereggs Bruder Carlo. Anderegg hat da so Andeutungen gemacht, dass der weibliche Leichnam, den man vorgestern aus dem Reichenbach geholt hat, Bisswunden am Körper aufgewiesen hat. Ich will erfahren, ob es Parallelen zum versuchten Totschlag vor sieben Jahren gibt. Sandro Anderegg kann es nicht genug schnell gehen. Das scheint mir suspekt. Er weiß wahrscheinlich, wo sich sein Bruder versteckt hält, möchte es mir aber nicht verraten. Die Polizei will in einem Suizid plötzlich einen Mord sehen. Aber die Medien haben nichts darüber berichtet.«

Fede hob den Kopf. »Normalerweise wird in Fällen, in denen es um Suizid geht, nichts gegen außen verlautbart.«

»Wegen des Werther-Effekts, ich weiß«, fuhr Max ihr ins Wort.

»Nachdem Johann Wolfgang von Goethes Werk ›Die Leiden des jungen Werthers‹ erschienen war, gab es Nachahmer unter den Lesern, die sich in einer ähnlichen Situation wähnten wie die Romanfigur. Es ging um eine verschmähte Liebe, die im Suizid endete.« Fede plusterte ihre Wangen mit eingeatmeter Luft auf.

»Andererseits gibt es bei jedem Tötungsdelikt ein Statement der Polizei, sofern es hilfreich für die Ermittlung ist.« Max musste leer schlucken. »Ich habe Sandro Anderegg die Zusicherung gegeben, dass ich mich … dass wir uns der Sache annehmen.« Max wandte sich ab. Er hatte Fede versprochen, heute Vormittag das Kalb mit dem poetischen Namen Selene anzusehen. Eine offizielle Taufe lag noch vor ihnen. Fede wollte sie auf den Abend verschieben, bei Kerzenschein und einer Flasche Louis Roederer, die sie neulich von Milagros bekommen hatten. »Ich gehe in den Stall.«

»Brauchst du nicht.« Fede drehte ihren Stuhl zu ihm um. »Mutter und Kind befinden sich draußen auf der Weide.«

»Ist das nicht zu früh?«

»Auch Kälber brauchen Vitamin D.«

Fede, in deren Körper zwei Herzen schlugen, das der Bäuerin und das der IT-Spezialistin. Max wünschte sich nichts sehnlicher, als dass eines auch wieder für ihn schlug. Seit ihrer ersten Begegnung im Dancing hatte sie sich schleichend verändert. Wo war die Femme fatale geblieben, deretwegen er damals fast den Verstand verloren hatte? Manchmal wurde er nicht schlau aus ihr. Der Wutausbruch, den er von ihr erwartet hatte, war bisher ausgeblieben. Anstatt dessen machte sie sich seelenruhig an die Ermittlungen. Möglicherweise war sie nicht unfroh, nach Selenes Geburt im Drachenried bleiben zu können.

»Was ist?« Fede sah ihn nachdenklich an, als er rückwärts aus der Küche durch die offene Tür ging.

Er blieb stehen. »Nichts.« Seit mehr als fünf Jahren waren sie ein Paar, und Max hatte noch immer Bammel, mit ihr über intime Gefühle zu sprechen. Die größte Herausforderung für sie war, ihr Leben der Alltagswelt unterzuordnen. Die Fähigkeit, ihre Intuition in einen logisch zusammenhängenden Plan einzufügen. Das gelang ihr nicht, denn sie entfernte sich stets weiter von der trivialen Welt des Körpers und den materiellen Objekten. Sie war blitzgescheit, keine Frage, aber sie selbst bewertete ihre Denkfähigkeit so hoch, dass sie oft versuchte, durch Analysieren einen Ausweg aus ihrer existenziellen Angst vor dem gewöhnlichen Leben zu finden. Sie dachte lieber an die großen Zusammenhänge und zog es vor, sich mit »höheren« und »wichtigeren« Dingen zu beschäftigen. Vielleicht setzte sie ihre geistigen und bildhaften Fähigkeiten auch dazu ein, sich von der bedrohlichen Welt intimer Beziehungen zu entrücken. Es schien, je länger, desto mehr, dass sie mit fordernden und für sie unangenehmen Gefühlsdingen nur umgehen konnte, indem sie eine Art geistige Gymnastik betrieb.

»Du hast doch was.«

Sollte er sie darauf ansprechen? Wohl kaum der passende Moment. Aber dieser existierte nie. »Vielleicht müsstest du lernen, eine bessere Beziehung zu deinen Gefühlen aufzubauen, um mit meinen Bedürfnissen einfühlsamer umgehen zu können.«

»Wie bitte? Habe ich etwas verpasst?«

Ergab es Sinn, näher darauf einzugehen? Sie kannte seine Gedanken nicht. Er hätte sie vielleicht äußern sollen, statt sie nur vor sich hin zu brüten. Wenn er schwieg, nützte es beiden nichts. Es war der falsche Ansatz, sie für seine Wünsche zu sensibilisieren. Nicht so und nicht aus heiterem Himmel. Manchmal wäre ihm ein unkontrollierter Gefühlsausbruch von ihr lieber gewesen als das Schweigen oder Ablenkung auf ihre Tätigkeit als Bäuerin. In Wirklichkeit war das nicht Fede. Oder wusste sie um ihr Manko und versuchte, dieses mit ihrer Fürsorge für die Tiere zu legitimieren?

»Ich werde mir den neuen Erdenbürger ansehen.«

»Tu das. Ich suche weiter nach Informationen.«

Max setzte sich wieder in Bewegung. War sie so kalt? Oder bildete er es sich bloß ein? Hatte sie, seit sie mit Christian auf dem Drachenried lebte, Züge von dessen Leben angenommen? Sex werde überbewertet, war vielleicht nicht nur Christians Meinung.

Hinter dem Haus gab es eine große Wiese, die im Frühling von einem Teppich goldgelber Sonnenwirbel bedeckt war. Mittendrin blühten Apfel- und Birnenbäume. Ein Traum, der in der aktuellen Jahreszeit dunkelgrünen Blättern und kleinen Obstnippeln gewichen war, ohne seinen Reiz zu verlieren. Im Schatten des Nussbaumes grasten die Kühe Rambo und Mimi. Selene schaute die ihr fremde Welt mit ihren großen braunen Augen an. Noch ging das Kälbchen auf wackeligen Beinen, aber ihm schien der Platz zu gefallen.

Christian lehnte an einem der Baumstämme. Er hatte das linke Knie angewinkelt, die Arme verschränkt und grüßte Max, als er ihn erreichte. »Fede hat sich auf die Ferien mit dir gefreut. Was ist dazwischengekommen? Sie will es mir nicht sagen.«

»Ein Auftrag. Kann sein, dass wir in absehbarer Zeit ins Berner Oberland fahren. Solltest du schon Pläne geschmiedet haben, was unsere Abwesenheit betrifft, steht dir nichts im Weg.«

Christian stieß sich vom Stamm ab. »Ich habe Fede zugesichert, dass ich hier die Stellung halte. Was also soll die Bemerkung? Hast du Zoff mit Fede?«

»Nein, aber ich wünschte, sie wäre laut geworden. Sie nimmt es einfach hin.«

»Sie liebt dich.«

»Schade, dass sie es mir nicht zeigen kann.«

»Du musst sie verstehen.«

»Was mir gerade etwas schwerfällt.«

»Als ich sie kennenlernte, war sie freier im Kopf.« Christian tippte sich an die Stirn.

»Was meinst du damit, freier im Kopf?« Max spürte ein verdächtiges Stechen in der Herzgegend. Versuchte Christian gerade, einen Keil zwischen ihn und Fede zu treiben? Was war der Grund?

»Willst du meine Meinung hören?«

So hatte Max Fedes Mitbewohner selten erlebt. »Bitte, wenn es der Sache dient.« Er rang um eine klare Stimme.

»Früher lebte sie ohne Beziehung, machte ihr Ding, war glücklich und zufrieden. Wir wohnten zwar unter dem gleichen Dach, aber jeder für sich. Wir trafen uns höchstens zum Essen und, wenn es der Zufall wollte, auch mal zu einem Drink im Garten. Sie musste all das aufgeben, seit du in ihr Leben getreten bist … du und deine Mutter.« Christian hielt die Handflächen abwehrend gegen ihn. »Meinst du, nur dir fällt Fedes Veränderung auf? Im Gegensatz zu dir, versuche ich herauszufinden, weshalb.«

Ha, Christian war gerade der Richtige. Er hatte von Beziehungen nicht die leiseste Ahnung.

»Zudem hast du ihr wehgetan.«

»Die Sache mit Masha. Verdammt. Will sie mir diese Geschichte ein Leben lang nachtragen?«

»Sie will Antworten. Das kannst du ihr nicht verübeln.«

Fede analysierte diesen Ausrutscher, war ja klar. So schlecht schätzte Max sie nicht ein. Ob sie ähnlich über ihn und Milagros dachte, wie Christian es soeben angedeutet hatte? Seit Milagros am Brienzersee wohnte, besuchte sie weniger oft das Drachenried und mischte sich demzufolge kaum mehr in Max’ Leben ein. »Weißt du, was? Eigentlich geht dich meine Beziehung zu Fede nichts an.«

»Du hast mich gefragt. Ich habe dir geantwortet. Ich persönlich würde mit ihr reden. Verstehe es als einen guten Rat von einem Freund. Ich mag dich nämlich.« Christian entfernte sich vom Platz.

Natürlich hatte er recht, aber er hätte es nicht so offensichtlich aussprechen sollen. In was für einen intellektuellen Sumpf hatte Max sich hier gesetzt? Kopfschüttelnd ging er zurück zum Haus, wo Fede noch immer über dem Laptop brütete.