Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

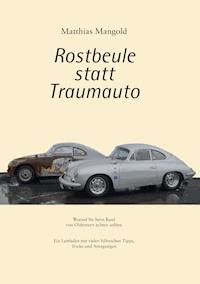

Oldtimer erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Dabei ist es längst nicht mehr nur die Leidenschaft, die Autofans dazu bringt, sich so einen Wagen anzuschaffen – oft spielen heute eine Vielzahl an Überlegungen eine Rolle, die sorgsam abgewogen sein mögen. Damit man beim Kauf seines »Traumautos« keine »Rostbeule« ersteht, hat Matthias Mangold – der sich seit über 30 Jahren mit der Materie befasst – diesen Leitfaden verfasst. Der Leser erfährt darin neben zahlreichen, wissenswerten Fakten und hilfreichen Praxisbeispielen auch Antworten auf Fragen wie: • Wo und wie kann man überhaupt einen Oldtimer erstehen? • Wann ist ein angesetzter Preis angemessen und wann überhöht? • Woran erkenne ich den Wert eines Wagens und dessen Qualität? • Wie kann man den technischen Zustand einschätzen? • Welche weiteren Investitionen werden notwendig sein für den künftigen Unterhalt? • Wie sind die gesetzlichen Vorgaben und wie gestaltet man den Kaufvertrag? Damit die Fahrt im neu erworbenen Oldtimer ohne Panne verläuft!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einführung

1.1 Von der Entstehung des Automobils zum Begriff des Oldtimers

1.2 Das Automobildesign – ein Rückblick

Überzeugende Argumente

2.1 Sieben gute Gründe, die für einen Oldtimer sprechen

Spaß, Freude und Familie

Event-Wochenenden

Oldtimer-Rallyes

Historischer Motorsport

Schönheitswettbewerbe

Geldanlage

Schrauberhobby befriedigen

2.2 Drei Beispiele im Vergleich

VW Käfer

Ferrari 250 GTO

Opel Rallye-Kadett

Der Oldtimerkauf – fünf Schritte zum Erfolg

3.1 Wo finde ich meinen Oldtimer?

3.2 Sammeln von Daten und Fakten

3.3 Kontrolle der Fahrzeugdaten

3.4 Anschauen und Probe fahren

3.5 Kaufvertrag

3.6 Hält der Oldie, was der Preis verspricht?

3.7 Ist doch nicht alles glatt gelaufen?

Paragrafen und Gesetze

4.1 Erläuterungen zum Begriff „Oldtimer“

4.2 Gesetzliche Grundlagen zum Betrieb von Oldtimern

4.3 Der Anforderungskatalog

4.4 Zustandsnoten

4.5 Einblicke in die Praxis

4.6 Kleine Hinweise zum großen Thema Restauration

4.7 Alles original?

4.8 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung

Mit dem Oldtimer unterwegs

5.1 Straße oder Museum

5.2 Motorsport

Autorallyes und Weitere

Autorennen

5.3 Hinweise für Österreich und die Schweiz

Vom Umgang mit Oldtimern

6.1 Technisches Einfühlungsvermögen und gesundheitliche Überlegungen

6.2 Pflege

6.3 Wertvolles Zubehör?

Felgen

Lenkräder

6.4 Historie und Urkunden

Randnotizen

Oldtimer in Mode, Musik, Film und Kunst

Schlussbemerkungen

Stichwortverzeichnis

Bildquellenverzeichnis

Vorwort

Dieses Buch ist meinem Großvater Otto Hoppe gewidmet. Er wurde 1930 zum Vorstandsmitglied der Daimler Benz AG berufen und übernahm die Leitung des Werkes Untertürkheim bei Stuttgart. 1953 ging er in den Ruhestand. Dem „Daimler“ blieb er bis zu seinem Tod im Jahr 1968 aufs Engste verbunden.

Seinen Schreibtisch zu Hause zierten zwei große, blankpolierte Bronzemodelle berühmter Mercedes-Rennwagen, die ich jedes Mal mit den Fingern berührte, wenn ich ihn besuchte. In einem seiner Schränke befand sich ein ganzes Fach voll mit kleinen Automodellen, die in weißen Pappschachteln steckten. Manchmal machte er die eine oder andere behutsam auf und zeigte mir eines dieser Miniaturautos. Zu meinem fünften Geburtstag schenkte er mir eines davon: Es war ein roter Mercedes Benz 300 SL Roadster mit schwarzem Verdeck. Ich kann mich noch gut an die Schachtel mit den vielen kleinen aufgedruckten Mercedes-Sternen erinnern.

Als ich ihn eines Tages neugierig nach den Autos auf seinem Schreibtisch fragte, erzählte er mir, dass dies Rennwagen seien, die schneller als andere Autos fuhren und manchen Sieg errungen hatten. Das hörte sich geheimnisvoll an. Mein aufkeimendes Interesse weckte er mit Geschichten rund um die Rennwagen, sprach vom „Dicken“ (Alfred Neubauer, Ex-Rennleiter von Mercedes) und erwähnte Rennfahrer wie Hermann Lang und Rudolf Carraciola oder den Versuchsingenieur Rudolf Uhlenhaut. Worte wie Silberpfeil und Rekordwagen regten mich zu Fantasien an, die sich in zahlreichen kindlichen Zeichnungen niederschlugen.

Abb. 1: Mein Großvater Dr. Ing. Otto Hoppe

Anfang der 1960er-Jahre schenkte er mir das Buch „Teufelsfahrt durch Mexiko“ von Karl Kling und Günter Molter. Es drehte sich um den hart errungenen Sieg auf der Panamericana Mexico 1952, die Kling mit Hans Klenk als Beifahrer mit einem Mercedes Benz 300 SL gewann. Dabei knallte ein Geier während der rasanten Fahrt in die Frontscheibe. Die Rennorganisation schaffte damals in kürzester Zeit (ohne Handy und sonstige moderne Kommunikationsmittel!) eine Ersatzscheibe herbei, die man mit Gitterstäben verstärkte. So konnte am nächsten Tag das Team seine Siegesfahrt mit neuer Scheibe fortsetzen.

Im gleichen Jahr kürte ich meine drei Lieblingsautos in einer Zeichnung: Neben einen Mercedes 300 SL platzierte ich einen Porsche 356 und einen Ferrari 250 GTO. Damit bewies ich schon früh ein herausragendes Gespür für außergewöhnliche Autos, denn diese „Dreierbande“ zählt heute zu den begehrtesten Sportwagen weltweit.

Diese und einige weitere Erlebnisse rund ums Auto sorgten also dafür, dass ich von nun an zu einem großen Autofan wurde. Meinen Führerschein machte ich mit 18 und war daraufhin mit dem VW Käfer meiner Mutter unterwegs, den ich bald zum Missfallen meines Vaters etwas ummodelte. Dem Käfer blieb ich lange treu und kaufte mir später von meinem ersten selbst verdienten Geld ein 1302 Cabrio. Ihm sollten noch viele andere Autos nachfolgen.

An wen wendet sich dieses Buch?

Denjenigen, die sich mit dem Kauf eines Oldtimers befassen, soll ein konkreter Leitfaden an die Hand gegeben werden, damit die teure Investition nicht zum Desaster wird. Denn Hürden und Gefahren gibt es jede Menge und scheinbar gut angelegtes Geld stellt sich schnell als verloren heraus. Was ist zu tun, wenn man eines Tages die Möglichkeit sieht, einen Oldtimer zu kaufen? Ist der angesetzte Preis angemessen? Wie erkenne ich die Qualität des angebotenen Wagens und seinen technischen Zustand? Welche weiteren Investitionen werden wohl nötig sein, um das Schätzchen fahrbereit zu bekommen bzw. zu halten und es sicher unterzubringen? Solche Fragen werden kaum diskutiert, auf diese Informationen kommt es jedoch beim Oldtimererwerb mehr an als bei einem „normalen“ Autokauf. Fast noch schwieriger wird es, das Sammelobjekt einer Werkstatt anzuvertrauen, die es sowohl technisch sicher als auch schön und perfekt restaurieren soll. Dabei sind dann auch die gesetzlichen Vorgaben der Originaltreue zu beachten, wenn man ein H-Kennzeichen haben möchte.

Von Pleiten, Enttäuschungen und Verlusten berichtet kein Buch und kein Magazin, weil Geschädigte die Häme der Masse fürchten und Redakteure ungern vom schmutzigen Geschäft dieser Branche berichten. Dagegen gibt es tonnenweise Zeitschriften und Bücher, laut denen das goldene Zeitalter mit dem Besitz eines Oldtimers eingeläutet wird. Wird nicht überall suggeriert, dass es mit den Preisen ewig weiter nach oben geht, weshalb jetzt der Kauf sinnvoll sei?

Meine Erfahrungen aus der Oldtimerbranche, mit der ich mich seit mehr als 30 Jahren befasse, gebe ich hier weiter. Ich erhebe keinen Anspruch auf Allwissenheit und Vollständigkeit. Schließlich befindet sich die Branche in ständigem Wandel. Das macht sich u. a. bei Kaufpreisen bemerkbar, die diesbezüglichen Angaben in diesem Buch können morgen schon wieder veraltet sein. Der Mensch lässt sich auch bei der Wahl seines Oldtimers vom Geschmack leiten und so mag manches Vehikel auf der Beliebtheitsskala auf und ab wandern. Ebenso wenig kann ich auf sämtliche Marken und Modelle eingehen und verweise daher auf den Buchhandel, der für (fast) alles ausgezeichnete Nachschlagewerke zu bieten hat.

Darüber hinaus war es mir wichtig, auch andere zu Wort kommen zu lassen, die aufs Engste mit der Materie vertraut sind. Darunter finden sich zwei Interviews mit Peter Kaus und Hubertus Graf von Dönhoff. Für mich sind die beiden Urgesteine in Sachen Oldtimer und haben mit ihrer Leidenschaft sehr viel zur Reputation dieses Hobbys beigetragen. Manches ist davon schon wieder Legende, denn „die Wahnsinnspreise bei Oldtimern machen heute jede Sammelleidenschaft zunichte“ (Peter Kaus).

Hinweise zu diesem Buch

Auf der Suche nach Literatur, die mit konkreten Ratschlägen beim Kauf von Oldtimern weiterhelfen könnte, stellte ich fest, dass weder der Buchhandel noch einschlägige Magazine etwas Geeignetes zu bieten hatten. So begann ich 2007 zu beschreiben, was meiner Ansicht nach dem Buchmarkt dringend fehlte. Da sich aber die Oldtimerbranche in ständigen Wandel (siehe oben) befindet und gesetzliche Grundlagen seit der ersten Niederschrift mehrfach geändert wurden, war ich gezwungen, einige Kapitel im Laufe der Zeit ein paar Mal zu revidieren.

Der Versuch, das Manuskript einigen Verlag anzubieten, scheiterte aus verschiedenen Gründen. Meistens wollen die Verlage über die Inhalte selbst bestimmen. Zum anderen gibt es schon sehr viele Bücher über Oldtimer, von denen sich manche als Ladenhüter entpuppten. Und drittens war die prognostizierte Auflage von ca. 2000 Stück den Verlagen zu wenig. So entschloss ich mich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.

Danksagung

Zum Abschluss möchte ich folgenden Personen meinen Dank für Diskussionsbeiträge, Hilfestellung, Ratschläge, Einsichten und Ansichten aussprechen: Hubertus Graf von Dönhoff (Löwenberger Land), Hubert Drescher (Kirchzarten), Bernd Freiling (Luzern), Matthias Gerst (TÜV Süd Heilbronn), Wolfgang Gross (München), Guido Hille (Freiburg), Herr Kattan (TÜV Süd Freiburg), Peter Kaus (Frankfurt/M.), Klaus Kienle (Ditzingen), Herr Lang (TÜV Süd Freiburg), Uwe Markovac (Ludwigsburg), Ekkehard Mayer (Merzhausen), Dieter Ritter (Borod), Stefan Röhrig (Stuttgart), Hans Peter Seufert (Korb), Peter Wocke (München) und schließlich meiner Frau, die das Manuskript mehrfach durchlas und das Korrektorat übernahm.

Matthias Mangold, Freiburg im Januar 2016

1

Einführung

1.1 Von der Entstehung des Automobils zum Begriff des Oldtimers

Den Grundstein zum Automobilbau legte 1886 Carl Benz, als er das erste dreirädrige Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und elektrischer Zündung erfand, baute und der Öffentlichkeit vorstellte. Leider ist jener Motorwagen im Original heute nicht mehr erhalten. Es gibt einen Nachbau, der im EFA Museum (Ernst Freiberger Automobile Museum) in Amerang im Chiemgau/Bayern zu bewundern ist.

Fast 100 Jahre später erkannten Ingenieure, dass diese „altertümliche Materie“ viel über die Geschichte und den technischen Wissensstand von Epoche zu Epoche erzählen und jedes Entwicklungsstadium einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet werden konnte. So kam der Begriff „Stand der Technik“ auf, den es festzuhalten und zu dokumentieren galt. Altes Blech auf vier Rädern wurde langsam zum technischen Kulturgut, was sorgfältigen Umgang und viel Pflege nach sich zog.

Noch in den 1990er-Jahren war weder der Begriff „Oldtimer“ weithin geläufig, noch gab es eine Oldtimerbranche wie heute. Stattdessen sprach man von seinem Oldie oder Schnauferle. Ganz Beflissene nannten es Veteranenfahrzeug. Materialbeschaffung, Restauration und Pflege waren Themen, für die es kaum Fachleute und keinen Markt gab. Der Einzelne war auf Mundzu-Mund-Propaganda angewiesen. In den Automobilfirmen musste man sich lange durchfragen, bis man jemanden fand, der sich mit dem „alten Klump“ auskannte.

Seitdem hat sich aber ein deutlicher Imagewandel vollzogen, den sich auch die großen Automobilfirmen auf ihre Fahnen schreiben. Das Publikum wird heute mit hochglanzpolierten Oldtimern in moderne Museen gelockt, deren Architektur an sich schon Programm ist. Auf prestigeträchtigen Messen präsentiert sich die Branche mit gigantischen Ausstellungsflächen und taucht seltene Modelle mit Models und Musik ins grelle Scheinwerferlicht. Hinter verschlossenen Türen kann der Interessent bei Prosecco oder Champagner diskret Näheres über die Preise erfahren. Die lange als unbedeutend empfundene Oldtimerszene wird nun gezielt ins Rampenlicht bugsiert, weil sich damit viel Geld verdienen lässt.

Wer sich die Zulassungszahlen für Oldtimer anschaut, kann einen seit Jahren steigenden Trend beobachten. 1998 waren ca. 40.000 Fahrzeuge mit historischem Kennzeichen in Deutschland unterwegs. Zum 1. Januar 2007 waren es bereits 154.479, was eine Steigerung um fast 300 Prozent in neun Jahren bedeutet. Alle Fahrzeuge zusammengefasst, die seit dem 1. Januar 1977 zugelassen sind, ergibt die beachtliche Zahl von 305.322 Fahrzeugen (vgl. Deuvet, Oldtimer Statistiken 2008). Die Branche in Deutschland spricht gerne davon, dass bereits mehr als eine Million Oldtimer unterwegs sind. Tatsache ist allerdings, dass Kraftfahrzeuge, die damit gemeint sind, zum allergrößten Teil um die 20 Jahre alt sind und daher als Youngtimer bezeichnet werden. Wir wollen uns hier mit den Oldtimern befassen, die dem Gesetz entsprechend mindestens 30 Jahre oder älter sind.

Bereits im Jahr 2008 konnte der aufmerksame Leser erfahren, dass die FIVA (Fédéraion Internationale des Véhicules Anciens) durch Umfragen ein Handelsvolumen mit Oldtimern in der Größenordnung von 2,5 Milliarden Euro in ganz Europa festgestellt hatte (vgl. Focus Heft 19/2008). Acht Jahre später hat sich dieses Volumen fast verdoppelt!

Ob allerdings auch in ferner Zukunft Autos, die im jetzigen 21. Jahrhundert entstehen, weiterhin für ein erhaltenswertes technisches Kulturgut gehalten werden, weiß man noch nicht, denn Massenproduktion, Umweltstandards und eine sich wandelnde Einstellung zu Eigentum (z. B. Car-Sharing) könnten diesem Trend entgegenwirken. Fahrzeuge besonders aus kleinen Produktionslinien aus der Zeit des 20. Jahrhunderts hingegen sind fast zwangsläufig seltene Stücke und damit für Liebhaber und Sammler interessante – und teure – Objekte.

Der Begriff Oldtimer ist im deutschen Sprachgebrauch nicht klar definiert, denn manche bezeichnen auch alte Schiffe oder Flugzeuge als Oldtimer. Bei den Kraftfahrzeugen umfasst die Bezeichnung Personenwagen, Lastwagen, Omnibusse, Motorräder, Zugmaschinen etc. 1999 wurde der Begriff erstmals von der deutschen Gesetzgebung in der Kraftfahrzeugzulassungsverordnung aufgegriffen. Darin werden Oldtimer als Fahrzeuge beschrieben, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in Verkehr gekommen sind, weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem guten Erhaltungszustand sind und zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen.

1.2 Das Automobildesign – ein Rückblick

Das Design, die äußere Form einer Karosserie, ist das Erste, was uns beim Betrachten eines Autos ins Auge springt. Dabei wirken „altertümliche“ Karosserieformen oft außergewöhnlich und beeindruckend. Vielleicht möchten wir ja selbst gern ein solches Fahrzeug besitzen? Diese Frage werden wohl einige ohne Zögern mit ja beantworten. Der Besitz eines Oldtimers bietet die seltene Chance, sich positiv von der Masse abzuheben, ohne dafür einfach nur ein gut gefülltes Konto besitzen zu müssen. Die nicht von der Stange zu erwerbende Individualität ist es, die dem Oldtimer auf den ersten Blick den besonderen Zauber verleiht, die Kommunikation fördert und das Selbstwertgefühl hebt. Unabhängig von diesen Gedanken, die nie völlig frei von Eitelkeit sind, kann es auch ganz andere Beweggründe für den Erwerb eines Oldtimers geben: Vielleicht macht es Spaß, ein Fahrzeug zu besitzen, wie es die Eltern hatten, als man selbst kleines Kind war und das an die ersten Reisen erinnert – oder man möchte den Lebenspartner mit einem Gefährt überraschen, von dem dieser in manchen Kindheitserinnerungen schwärmt.

Dem Spiel mit Oberflächenformen und Farben kann sich keiner so recht entziehen, hat doch das Auto, gerade auch, wenn es um Oldtimer geht, immer etwas Kultisches an sich. Selbst gestandene Männer lassen sich von der altertümlichen Materie hinreißen und geraten ins Schwärmen. Dann gleiten Hände, die sonst in strenger Weise ganze Heerscharen in Büros und Fabriken dirigieren, sanft über formschön gestaltete Blechrundungen und die Augen wandern begeistert über voluminöse Zylinderreihen hinweg.

Es besteht kein Zweifel: Oldtimer üben eine gewaltige Faszination aus und werden in zunehmendem Maße zu beliebten Sammelobjekten. Bei manchem ist die Leidenschaft so groß, sich nicht nur ein einziges Gefährt, sondern gleich Dutzende in die Garage zu stellen. Diese Anziehungskraft ist nicht neu und hat schon so manchen in den Ruin getrieben, darunter auch die Gebrüder Schlumpf im elsässischen Molsheim, deren Textilfabrik pleiteging, weil sie zu viele Bugattis sammelten und sich nicht um die Firma kümmerten.

Weit ausladende Kotflügel, filigrane Speichenräder mit Flügelschrauben, Schnauzen wie Haifischmäuler, meterlange Kühlerhauben, lang gezogene, geschwungene Trittbretter, kantige Heckflossen, Reserveräder im Doppelpack, verchromte Scheinwerfer groß wie Dinosaurieraugen, mächtige Kühlergrills, gewölbte Panoramascheiben, Flügeltüren, Sidepipes, aufklappbare

Abb. 2: Soweit das Auge schauen kann – Bugattis ohne Ende (Musée National de l’Automobile, Molsheim, Frankreich)

Abb. 3: Auspuffrohre am Uhlenhaut Coupé (Mercedes Benz 300 SLR)

Abb. 4: Technisches Gesamtkonzept mit magischer Wirkung auf unsere ästhetischen Sinne am Beispiel eines Maserati A6G2000

Froschaugen, abgedeckte Hinterräder, zweiteilige Windschutzscheiben und Rennwagen, die im Motorsport Furore machten – alles Attribute, die von einer automobilbegeisterten Gesellschaft aufgesogen werden.

Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass uns Autos so faszinieren, seien es neue oder alte? Ein Blick zu den Anfängen der Menschheitsgeschichte soll darüber Aufschluss geben.

Der Überlebenskampf in der Steinzeit und die Beschaffung von Nahrung zwangen den Menschen, sich möglichst schnell zu Fuß fortzubewegen – sei es auf der Jagd oder um vor Raubtieren und Feinden zu fliehen. Die Zähmung des Wildpferdes etwa 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung war nicht nur ein entscheidender Schritt, um schneller als mit seinen eigenen zwei Beinen voranzukommen, sondern verschaffte uns eine gehörige Portion Freiheit, vergrößerte den Aktionsradius und stärkte unser Selbstbewusstsein. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch das Rad erfunden.

Während der Römerzeit fanden Wettbewerbe und Rennen mit einachsigen Wagen statt, die von zwei (Biga), drei (Triga) oder vier (Quadriga) Pferdegespannen gezogen wurden. Die Notwendigkeit zur Fortbewegung trat von nun an in den Hintergrund; schnell zu sein war zum Sport geworden, bescherte den Siegern Ruhm und Anerkennung und versetzte die Zuschauer in Aufregung und Faszination!

Es dauerte dann weitere 2000 Jahre, bis das Pferd als Nutztier und Fortbewegungsmittel vom Automobil (wörtlich: Selbstbeweger) abgelöst wurde. In der Rückschau kann man also festhalten, dass der Mensch etwa 6000 Jahre lang auf das Pferd angewiesen war – nur im extrem schwierigen Gelände war er schneller zu Fuß, z. B. im Hochgebirge oder auf den speziell für Boten angelegten „Rennwegen“.

Ende des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Automobile mit Verbrennungsmotor auf den Markt. Damit brach eine neue Ära der Menschheit an und der Vierbeiner wurde innerhalb kurzer Zeit in den Industriegesellschaften vom Auto abgelöst. Und wieder war Faszination mit im Spiel. Denn das neu geschaffene Vehikel war praktischer, handlicher und stärker als ein Pferdegespann, ließ sich alsbald ubiquitär einsetzen und war zudem wesentlich pflegeleichter als die zuweilen störrischen und schreckhaften Vierbeiner. Und noch ein Aspekt kam hinzu: Es war schneller als das Pferd! Von da an bescherte uns das Auto ungeahnte Mobilität und Freiheit. Der Aktionsradius hat sich vergrößert. Wir können in selbstgewählter Schnelligkeit jederzeit von A nach B reisen. Im Laufe der Zeit gelang den Designern, diese Art von Schnelligkeit in immer wieder neue ansprechende Formen zu verpacken.

In den Anfängen der Automobilgeschichte produzierten die Hersteller hölzerne Fahrgestelle mit Motoren. Die restlichen Teile wie Räder, Sitzbänke und Aufbauten wurden von verschiedenen Zulieferern in solider handwerklicher Arbeit fabriziert und orientierten sich in ihrer äußeren

Abb. 5: Hölzerne Karosserieteile, Museum Schlumpf, Mulhouse

Form noch an den Pferdekutschen. Zwar gab es um 1900 schon Karosseriebaubetriebe, doch sie mussten sich den Vorgaben der Hersteller anpassen. Diese setzten auf Funktionalität und Technik und sollten so kostengünstig wie möglich produzieren. Der Erste Weltkrieg brachte eine jähe Zäsur, denn die Automobilbetriebe waren gezwungen, für die Kriegsindustrie zu produzieren. In den 1920er-Jahren und insbesondere während der heraufziehenden Weltwirtschaftskrise wurden viele Hersteller in Europa insolvent und der Markt geriet ins Stocken.

In den USA litt der Automobilmarkt nicht so sehr unter den Kriegswirren und die dortigen Automobilhersteller konnten ungehindert expandieren. So kam es, dass der amerikanische Ford-Konzern 1925 in Köln eine deutsche Niederlassung gründete und General Motors 1929 bei Opel einstieg.

Ford hatte ab Mitte der 1920er-Jahre die Fließbandproduktion eingeführt, um große Stückzahlen herzustellen. Andere Marken zogen nach. Unter diesen Umständen konnten sich keine eigenständigen Karosseriebetriebe in Deutschland entwickeln. Man kann diese Epoche auch unter dem Aspekt des „Form folgt Funktion“ betrachten, womit gemeint ist, dass auf ein Fahrgestell schlicht eine Karosserie aufgesetzt wurde, die sich den Gegebenheiten (Länge, Breite, Radstand usw.) anzupassen hatte. Die Autos wirkten hochbeinig und eckig und das Interieur war geprägt vom Stil eines Herrenzimmers.

Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts gab es Autorennen, die die besten Fahrzeuge und die waghalsigsten Fahrer kürten. Diese Veranstaltungen genossen großen Zulauf und eine sehr hohe Popularität unter der Bevölkerung. Nachdem zunächst die ausgeschriebenen Strecken, die es unter Bestzeit zu bewältigen gab, für praktisch jedes Automobil zugelassen waren, bildeten sich nach und nach einzelne Fahrzeugklassen heraus, um die Teilnehmer mit leistungsschwächeren Wagen nicht zu benachteiligen. Den Automobilfirmen entgingen die Ambitionen ihrer betuchten Kundschaft nicht und man setzte alles dran, um dieses Klientel zufrieden zu stellen. So nahm man frühzeitig den Motorsport und seine Er-Fahrungen (im wortwörtlichen Sinne!) sehr ernst. Dies ist bis zum heutigen Tag so. Konstrukteure und Designer rangen um der Schnelligkeit willen ums beste Konzept, da man den Siegerwagen sehr viel zutraute und sie deshalb gerne gekauft wurden. Neben mehr Leistung spielte das „Handling“ eine entscheidende Rolle und wirkte sich auf Radstand und Karosserieaufbau aus.

Nachdem die Pferdekutsche als Vorbild für automobiles Design endgültig ausgedient hatte, entstanden in den 1930er-Jahren Entwürfe, die Stromlinienform und Windschnittigkeit als wesentliche Stilelemente zum Inhalt hatten. Da es noch keine Windkanalanlagen gab, die Vorgaben zur Gestaltung der Karosserien lieferten, oblag es den Ingenieuren, ihre Fantasie einzusetzen. Sie ließen sich von organischen Formen, die sie der Natur abschauten, von Flugzeugen oder von Sciencefiction-Illustratoren leiten.

Einer der Ersten, der sich mit der Stromlinienform im Windkanal beschäftigte, war Professor Wunibald Kamm von der Technischen Hochschule in Stuttgart, der 1932 den sogenannten K-Wagen schuf. Er erkannte, dass mit einer strömungsgünstigen Karosserie die Fahrleistungen bei gleichbleibender Motorleistung erhöht werden konnten.

Die Suche nach einer schnittig den Raum durchdringenden Form erfasste nun sämtliche Arten des Transportwesens! Nicht nur Autos für den normalen Straßengebrauch waren davon betroffen, sondern auch Rekordwagen, Eisenbahnen, Straßenbahnen, Schiffe und sogar die skurrilen Luftfahrtgeräte wie der Zeppelin, der eigentlich einer gigantischen aufgeblasenen Gurke glich.

Rückblickend kann man festhalten, dass sich das Design in den 1930er-Jahren generell in Richtung Stromlinienform entwickelte. Das ursprüngliche Diktat der Industrie des „form follows function“ hatte sich zugunsten der Idee und der Vision gewandelt. Das war die Chance für die Karosserieschneider, wie sie damals genannt wurden. Doch eine geringe Akzeptanz der Stromlinienautos bei der Bevölkerung und der Zweite Weltkrieg brachten zunächst wieder eine Zäsur.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete man in den Automobilfirmen eigene Abteilungen für Design, da erkannt wurde, dass solide Technik auch in ästhetisch ansprechender Form funktioniert. Diese Domäne wollte man nicht länger fremden Betrieben überlassen.

Etwas anders verlief die Entwicklung in Italien: In diesem südlichen Land am Mittelmeer, wo nicht nur die Zitronen blühen, sondern das uns durch bestes Mode-, Schuh- und Möbeldesign bekannt ist, gründete man eigenständige Karosseriewerkstätten, die seitdem für avantgardistisches Design stehen und bis heute durch ihre Entwürfe die Gestaltung automobiler Formen maßgeblich mitbestimmen.

Um die schönsten, besten und innovativsten Entwicklungen auf dem Automarkt zu präsentieren, haben sich zahlreiche Schönheitswettbewerbe auf der ganzen Welt etabliert. Die zwei bekanntesten sind Pebble Beach (USA) und „Concorso d’Eleganza“ (Italien). Bei diesen Wettbewerben werden herausragende Automobile – sei es im Design, im Konzept oder in der Technik – von einer Jury gekürt. Zweifellos fokussieren die dort preisgekrönten automobilen Schöpfungen seitdem unseren Blick und beeinflussen unseren Geschmack.

Je mehr Kraftfahrzeuge heute auf dem modernen Automobilmarkt zu sehen sind, die sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien rein äußerlich immer ähnlicher werden, desto größer wird die Sehnsucht nach ausgefallenen Formen. So mag sich erklären, warum in Zeiten automobiler Monotonie der Blick zurückgerichtet ist auf Fahrzeuge, die etwas Einzigartiges zu bieten haben und ingenieurtechnische Schaffenskraft mit hervorragendem Design zu einer gelungenen technischen Symbiose verschmelzen.

Nicht die Fabrikate aus der Massenproduktion, die die Automobilfirmen am Ende des Montagebandes auf den Markt spucken, faszinieren uns, sondern Modelle in kleinen und kleinsten Stückzahlen, die aus den verschiedensten Gründen entstanden – zu Forschungszwecken (z. B. der Mercedes Benz C 111), zu speziellen Einsätzen im Motorsport (z. B. Jaguar D-Type), zum Studium des Designs (z. B. Audi Quattro Quartz) und manchmal auch aus purer Liebe (z. B. der Ferrari 375 MM, der 1953 von Rossellini bei Enzo Ferrari gekauft und bei Scaglietti für seine Frau Ingrid Bergmann umgestylt wurde). In jedem Fall spürt man die Kraft und die Begeisterung, die bei der Entstehung dieser Autos mit im Spiel waren.

Abb. 6: Der Ferrari 375 MM von Rosselini (Aquarell und Tusche)

2

Überzeugende Argumente

2.1 Sieben gute Gründe, die für einen Oldtimer sprechen

Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, welcher Oldtimer zu Ihnen passen könnte? Auf den folgenden Seiten werde ich Ihnen sieben verschiedene Einsatzmöglichkeiten vorstellen.

(1) Spaß, Freude und Familie

Wollen Sie an schönen Tagen vom Frühling bis zum Spätherbst an Wochenenden unterwegs sein, um Spaß und Freude am Fahren zu haben, die Familie ins Grüne oder zu Kaffeefahrten ausführen? Hier eignet sich ein vier- bis fünfsitziger Oldtimer, idealerweise ist er mit einem Schiebedach oder Faltschiebedach ausgestattet (Schiebedächer sind aus Blech und lassen sich unter die hintere Dachhälfte einschieben; Faltschiebedächer sind aus Stoff oder einem Stoffähnlichen Material und werden beim Aufschieben des Daches in Falten gelegt. Mit einer Kurbel an der Dachinnenseite wird das Schiebedach betätigt. Die zum Himmel offene Fläche ist beim Faltschiebedach wesentlich größer als beim Stahlblechschiebedach).

Wer es noch luftiger mag, für den stellen Cabriolets mit aufklappbarem Dach eine weitere Alternative dar (das deutsche Wort Cabrio ist dem französischen Cabriolet entlehnt und bezeichnete ursprünglich ein Pferdefuhrwerk mit zwei Rädern und einem aufklappbaren Verdeck). Heute versteht der Autofachmann unter einem Cabrio ein zwei- oder mehrsitziges Fahrzeug mit einem Stoffdach, welches sich aufklappen lässt. Sitzend Knöpfchen drücken zum Öffnen und Schließen gab es vor 30 oder mehr Jahren noch nicht. Es war nötig, vor Beginn einer Fahrt das Cabriodach von Hand zu öffnen, den Klappmechanismus zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass das Verdeck ordnungsgemäß im Heck des Wagens verstaut wurde. Eine Persenning, die man über das zusammengeklappte Verdeck zog, gab dem Ganzen eine ansehnliche Passform und schützte das Dach.

Bevor Sie eine vergnügliche Fahrt ins Grüne starten, sollten Sie sich den entsprechenden Proviant besorgen. Vor 50 Jahren bestand die Picknick-Ausrüstung mindestens aus einer karierten Decke (in blau, rot oder grün) und einem verschließbaren Bastkorb mit Besteck, Lebensmitteln, Salzstreuer und Servietten. Die verchromten Trinkbecher steckten in ledernen Schutzhüllen mit Druckknöpfen. Thermoskannen und Dosen waren in einer größeren Ledertasche untergebracht, die sich mit zwei Bügeln an der Sitzlehne einhängen ließ. Sitzdecken, Servietten und Kissen waren sorgfältig farblich aufeinander abgestimmt. Inzwischen sind solche alten Koffer- und Taschenset wieder beliebt. Neuere Hersteller bieten sie sogar im passenden Look zum Autolack an.

Autoradios gab es schon vor 50 Jahren. Das war aber damals eine absolute Sensation. Noch seltener war der mobile Miniplattenspieler von Philips, der allerdings nur auf einer gut asphaltierten Straße funktionierte, weil sonst die Nadel aus den Rillen sprang und Elvis’ Stimme verstummte. Der Strom kam aus dem Zigarettenanzünder, sofern die Bordspannung ausreichte. In der Epoche davor musste ein elektromagnetischer Zerhacker in der Größe eines halben Schuhkartons die sechs Volt der Batterie transformieren, damit die erforderliche Spannung zur Verfügung stand.

Allein der deutsche Markt bot schon vor 50 Jahren eine gut sortierte Auswahl derartiger Cabriolets an. Wie wäre es mit einem frühen BMW 1600 Cabrio aus dem Baujahr 1968 oder einem späteren 2002 mit Überrollbügel, einem VW Käfer Cabrio, einem Mercedes Benz 170 S von 1950 oder einem DKW 3=6 Cabrio? Alle sind mehr als 30 Jahre alt und dürfen nach dem deutschen Gesetz das Oldtimerkennzeichen „H“ für historische Fahrzeuge führen, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Sie bieten alle ein aufklappbares Dach, sind als Viersitzer zugelassen und verfügen über einen geräumigen Kofferraum.

Abb. 7: Citroën 2 CV mit Kugelkopfschaltstange

Bei ausländische Marken, die die o. g. Kriterien erfüllen, denke ich zuerst an die Ente (