15,99 €

Mehr erfahren.

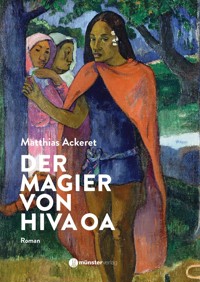

- Herausgeber: Münsterverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Als Antoine Saigon das letzte Mal verließ, war es unter dem Donner der Geschütze, panischen Menschenmassen und der nahenden Vietcong-Armee. Nun kehrt er zurück in die Stadt, die sein Leben so sehr verändert hat, um verschwundene amerikanische Soldaten zu finden – selbst wenn es nur darum geht, ein paar Knochen aufzuspüren. Larson von der CIA meint, Antoine sei als erfahrener Dschungelkämpfer und neutraler Schweizer der Richtige für diesen Auftrag. Doch Antoine hat noch einen persönlichen Grund: Thuy, die Frau, die er in der belagerten Stadt zurücklassen musste und die später qualvoll in einem kommunistischen Umerziehungslager starb. Auf seiner Suche trifft Antoine auf Kim Son, einen ehemaligen südvietnamesischen Kompaniechef, der ihm offenbart, dass Thuy vielleicht noch lebt. Antoine macht sich auf die Suche und erfährt, dass sie gezwungen war, einen mächtigen Opiumhändler zu heiraten, um dem Lager zu entkommen. Plötzlich findet er sich inmitten rivalisierender Opium-Banden, kriegerischer Stämme und auf der Spur eines vermissten amerikanischen Kommandanten wieder. Nun kämpft Antoine nicht nur um seine verlorene Liebe, sondern auch um die Tochter, die nichts von ihm weiß.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Peter Balsiger

Saigon

Blues

Roman

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Epilog

Impressum

1. Auflage September 2024

© Münster Verlag, Zürich und Peter Balsiger

Verlag: Münster Verlag, Zürich und D-Singen

Lektorat: Pablo Klemann, Sibylle Kappel

Coverdesign und Satz: Cedric Gruber

unter Verwendung von Bildern: shutterstock, KI

Klappentext: Pablo Klemann

Druck und Einband: CPI books GmbH, Printed in Germany

ISBN: 978-3-907301-77-7

elSBN: 978-3-907301-78-4

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Buchs darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden.

Verlagsanschrift:

Münster Verlag Deutschland

Auf der Höhe 6, D-78224 Singen

Tel: +49 7731-8380, [email protected]

www.muensterverlag.ch, www.unterwegs.de

Kapitel 1

Antoine starrte angestrengt aus dem Fenster der Tupolew 134, die ihn nach Saigon bringen sollte. Dichter Dschungel so weit das Auge reichte. Undurchdringlich. Er versuchte in dem Grün, das gelegentlich unter Wolkenfetzen verschwand, jene Gegenden auszumachen, in denen er damals gewesen war. Noch immer waren Hunderte von Bombentrichtern wie schmutzig braune Narben im konturlosen Buschwerk und im Zartgrün der Reisfelder zu erkennen. Kurz glaubte er die Route 13 im berüchtigten Eisernen Dreieck nördlich von Saigon zu sehen, damals Schauplatz blutiger Schlachten. Mit einem unwillkürlichen Aufatmen liess sich Antoine ins bequeme Business-Class-Polster zurücksinken.

Sein Sitznachbar, gross gewachsen, schlank, um die sechzig, in einem elegant geschnittenen hellgrauen Anzug, hatte sich gleich nach dem Start in Bangkok in die Tageszeitung France Soir vertieft – die aktuelle Ausgabe vom 18. Juni 1992, wie Antoine feststellte. Der Mann war wohl direkt aus Frankreich gekommen und vermutlich Franzose. Er studierte ausführlich den Wirtschaftsteil, machte im Börsenteil mit einem goldenen Kugelschreiber gelegentlich ein paar Notizen und bestellte nun bereits zum dritten Mal bei der Stewardess ein Glas Champagner.

Unvermittelt blickte er zu Antoine hinüber, musterte ihn kurz über den Goldrand seiner Brille. „Möchten Sie auch ein Glas?“, fragte er auf Englisch. „Es ist echter französischer Champagner. Dom Pérignon. Der ist jetzt leider selten geworden in Vietnam.“ Er lachte kurz. „Die kommunistische Elite versteht nichts von Savoir-vivre. Die neuen Herrscher tun noch immer so, als lebten sie im Dschungel und trügen Ho-Chi-Minh-Sandalen … Jean-Marc Mercier“, stellte er sich vor.

Die Stewardess brachte den Champagner. Wie alle ihre Kolleginnen der Vietnam Airlines wirkte sie unglaublich jung. Pechschwarzes, schulterlanges Haar, ein rosafarbener Ao Dai. Mercier unterhielt sich kurz auf Vietnamesisch mit ihr. Offenbar machte er ihr ein Kompliment, denn sie errötete und verbarg ein Lachen hinter der vorgehaltenen Hand.

„Wie laufen denn die Geschäfte in Vietnam?“, fragte Antoine.

Der Franzose machte eine wegwerfende Handbewegung. „Schlecht. Früher habe ich für Michelin Vietnam gearbeitet, inzwischen bin ich im Ölgeschäft tätig. Vor der Küste wird jetzt wieder nach Öl gebohrt. Das könnte ein äusserst lukratives Geschäft sein, aber die neue Führung ist unfähig. Die Kommunisten verteilen Führungspositionen, als wären es Medaillen. Wenn man ein Kriegsheld ist, dann heisst das ja nicht unbedingt, dass man eine Fabrik führen kann. Die neuen Bosse haben jahrelang im Dschungel gekämpft. Und jetzt müssen sie plötzlich Ministerien leiten, Unternehmen, Krankenhäuser, Schulen oder landwirtschaftliche Kommunen. Dazu kommen die alten Probleme. Korruption ist allgegenwärtig. Ausserdem entwickelt sich das Land immer mehr zu einem Polizeistaat.“

Der Pilot machte eine Ansage auf Vietnamesisch. „Wir werden gleich unseren Anflug auf Saigon beginnen“, erklärte Mercier. Er schaute zu Antoine hinüber und musterte ihn lange. „Sie sind nicht zum ersten Mal in Vietnam, nicht wahr? Ich vermute, dass Sie hier im Krieg waren.“

Antoine nickte. „Ich war Kriegsreporter. Aber wie kommen Sie darauf?“

„Ich habe Sie vorhin beobachtet. Sie haben die ganze Zeit wie gebannt aus dem Fenster geschaut. Obwohl es ja eigentlich nichts zu sehen gibt ausser Dschungel. Und Sie wirkten angespannt. So, als ob Sie da unten irgendwelche Vietcong vermuten, die mit ihren Kalaschnikows auf Sie zielen. Die hübsche Stewardess haben Sie nicht mal wahrgenommen und das Essen kommentarlos zurückgehen lassen. Dabei waren die Shrimps wirklich hervorragend.“ Mercier lächelte und vertiefte sich wieder in seine Zeitung.

Er hat recht, dachte Antoine. Er erinnerte sich an seinen ersten Flug nach Saigon in einer Boeing 727 der Thai Airways. An die betrunkenen amerikanischen Soldaten auf dem Rückflug von ihrem Fronturlaub nach einer Woche Sex, Drugs und Rock’n Roll im „Sündenbabel“ Bangkok. An seinen Sitznachbarn, einen noch nicht mal zwanzigjährigen Infanteristen, der den ganzen Flug über an seinen blutenden Nägeln gekaut hatte. Der bei jedem lauten Geräusch zusammenzuckte und instinktiv hinter dem Vordersitz in Deckung zu gehen versuchte. „Ich habe jede Nacht Albträume“, gestand er Antoine. „Von meiner Gruppe sind fast alle tot. Die Leichensäcke mit dem Sergeant und meinem Freund Chris habe ich persönlich in den Hubschrauber getragen. Fred ist einfach verschwunden. Wir haben ihn nie gefunden. Nicht mal Teile von ihm. Woody trat auf eine Mine. Verlor beide Beine und verblutete, bevor er evakuiert werden konnte. Nur Pedro und ich sind noch übrig.“ Dann schaute er Antoine mit seinen leeren, ausgebrannten Augen an. „Ich werde der Nächste sein.“ Er war noch ein Teenager. Aber er hatte das Gesicht eines alten Mannes.

Das laute Geräusch der Hydraulik zeigte an, dass das Fahrgestell der Tupolew ausgefahren wurde. Die Stewardess sammelte die Champagnergläser ein. Und am Horizont tauchte die Skyline von Saigon auf.

Saigon. Die Stadt, die jetzt Ho Chi Minh City hiess. Wenn er die Augen schloss, konnte er jene Bilder wieder sehen, die für immer in seiner Erinnerung eingebrannt sein würden. 1975. Als er die Stadt mit einer der letzten Maschinen verliess, während die nordvietnamesischen Panzer bereits durch die Aussenbezirke rollten. Grüne und rote Leuchtspurgeschosse am Nachthimmel. Glühende orangefarbige Blitze der detonierenden Artilleriegranaten und Raketen. In diesen letzten Stunden in Saigon, als alles im Chaos versank, hatte er sich von seiner vietnamesischen Verlobten verabschieden müssen, die er trotz aller unternommener Anstrengungen nicht mehr hatte heiraten können. Nach dem Fall der Stadt war seine schöne junge Braut in einem Umerziehungslager im Mekong-Delta zu Tode gefoltert worden.

Die Landung war holprig – die Granattrichter im Asphalt der Landepiste waren bis jetzt offensichtlich nur notdürftig repariert worden. Antoine hatte kein einziges Flugzeug im Anflug gesehen. Als während des Krieges die Amerikaner den Flughafen betrieben, war er der drittgrösste Airport der Welt gewesen.

Die Stewardessen öffneten die Tür der Tupolew. Sofort drang die Mittagshitze in die Kabine und mit ihr der typische Geruch der Tropen, jener schwüle, süssliche Duft, der nach Verwesung riecht, nach Abgasen und verrottender Vegetation, aber auch nach exotischen Blüten, nach Jasmin und Frangipani.

Antoine liebte diesen Geruch. Er war ihm nach all den Jahren in Asien vertraut wie ein alter Freund. Und er überwältigte ihn noch immer mit seinen verführerischen und erregenden Versprechen eines anderen Lebens. Eines Lebens voller süsser Freuden und Abenteuer. „Ich bin wieder zu Hause“, dachte er.

An der Gangway verabschiedete sich Mercier von Antoine: „Sie werden sehen, dass sich Saigon sehr verändert hat. Aber diesmal wird wenigstens niemand auf Sie schiessen.“

Antoine lächelte. „Das denke ich auch. Ich werde an einem Schreibtisch sitzen, alte Akten und Kriegsprotokolle lesen und den Amerikanern bei der Suche nach ihren vermissten Soldaten helfen.“

„Eine Art Buchhalter des Todes also?“ Mercier lächelte vielsagend. „Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!“ Dann verschwand er in Richtung Ausgang.

Seltsamerweise sah es auf dem Flughafen fast genauso aus wie vor fast zwanzig Jahren. Die alten amerikanischen Hangars standen noch immer. Immerhin parkten dort jetzt MiG-Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart statt wie früher amerikanische Phantoms und Skyhawks. Die Busse, die die Passagiere zum Flughafengebäude fuhren, stammten noch aus Kriegszeiten. Auch das internationale Terminal sah noch genauso heruntergekommen aus wie damals. Allerdings mit dem Unterschied, dass jetzt von der Decke eine riesige rote Fahne mit dem gelben Stern in der Mitte hing, die Fahne der siegreichen nordvietnamesischen Kommunisten. Und die missmutigen Beamten der Passkontrolle trugen die grüne Uniform der Feinde von gestern.

George Larson erwartete ihn in der fast leeren Ankunftshalle.

„Melde mich zum Dienst, Captain“, sagte Antoine mit leichtem Spott in der Stimme und grüsste ihn militärisch durch Handanlegen.

„Du wirst nie ein richtiger Marine, Antoine“, erwiderte Larson grinsend. „Du weisst doch, dass man im Feindesland nie militärisch grüsst. Sonst erkennt der Gegner hinter dem Scharfschützengewehr, wer hier die Befehle gibt.“

„Aha, und ich dachte, die Vietcong und wir seien jetzt Freunde“, mokierte sich Antoine. Dann fielen sie sich in die Arme. Wie Kumpel, die sich lange nicht mehr gesehen hatten.

George Larson und Antoine hatten sich während der Schlacht um Khe Sanh kennengelernt. Sie flogen gemeinsam im Laderaum einer zweimotorigen C-123-Transportmaschine der U.S. Air Force, die Artilleriemunition geladen hatte, in den von den Nordvietnamesen belagerten Stützpunkt. Larson, damals Leutnant der Marines, sollte einen Zug übernehmen, der innerhalb weniger Tage bereits die Hälfte seines Bestands verloren hatte. Und Antoine wollte über den Schicksalskampf der sechstausend eingeschlossenen amerikanischen Soldaten berichten. Später machte Larson bei der CIA Karriere und war zuletzt Station Chief in Bangkok gewesen, bevor man ihn nach Saigon versetzt hatte.

„Ich bin froh, dass du endlich da bist“, sagte Larson, als er sich mit seinem Chevrolet Caprice einen Weg durch den dichten Strom der Mopeds und Scooters auf den verstopften Strassen zu bahnen versuchte. Ziemlich hektisch zündete er sich bereits die zweite Lucky Strike an.

Komisch, dachte Antoine, George hat doch früher nie geraucht …

„Du siehst gut aus, Antoine. Keine Spur mehr von mönchischer Askese.“ Larson lachte. „Kein Wunder nach vier Wochen Bali. Meine Frau will da auch hin. Sie ist übrigens in Bangkok geblieben. Ruf sie doch gelegentlich an, okay?“

„Hm“, machte Antoine unbestimmt. „Und jetzt schiess mal los. Du scheinst mir ziemlich unter Stress zu stehen.“ Tatsächlich war Antoine erschrocken, als er seinen Freund in der Wartehalle erblickt hatte. George, das ehemalige „Wunderkind“ der CIA, der eine schnelle Karriere in einer Branche gemacht hatte, in der schnelle Karrieren eine seltene Ausnahme darstellten, war sichtlich gealtert. Die kurz geschnittenen schwarzen Locken waren an den Schläfen ergraut, und er hatte deutlich an Gewicht zugelegt.

„Stress?“, meinte Larson. „Nein, damit könnte ich umgehen. Es ist dieser ganze politische Scheiss, mit dem sie einem hier auf die Nerven fallen. Als der Typ vom State Department mir vor zwei Monaten den Job beschrieb, klang es noch ganz einfach: ‚Im Geiste der Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen die Grundlagen für eine Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ausarbeiten und gleichzeitig gemeinsam mit den Vietnamesen die Suche nach den immer noch vermissten US-Soldaten koordinieren.‘ Für mich hörte sich das nach Verhandlungen, Konferenzen, Geschäftsessen an … diese Richtung. Die Probleme fingen an, als wir einen Namen für diese Organisation finden mussten. Hanoi wollte da unbedingt mitreden, obwohl die USA ja alles bezahlen: die Gehälter, die Spesen, die Miete. Nach langem Hin und Her einigten wir uns auf ein sprachliches Monster: ‚Joint U.S.-Vietnam Dialogue Group on Bilateral Relations‘.

„Furchtbar“, pflichtete Antoine ihm bei. „Lässt sich ja nicht mal abkürzen – oder willst du Chef von etwas sein, was sich ‚JUSViDiGoBR‘ oder so ähnlich nennt?“

Larson musste lachen; dann tauchte urplötzlich ein Scooter-Fahrer vor der Motorhaube auf, und George riss das Steuer herum, um ihm auszuweichen.

„Die fahren hier ja noch rücksichtsloser als in Bangkok“, stellte Antoine fest.

„Ja. Am schlimmsten sind die Motorräder …“, knurrte Larson. „Aber weiter: Mit einem Mal wollte Hanoi auch Themen wie Wirtschaftshilfen oder die Entgiftung der durch Agent Orange verseuchten Gegenden einbeziehen. Kurz, es ging jetzt um viel Geld. Und die Vietnamesen spielten geschickt die Opferkarte. Um die Situation noch zu verkomplizieren, machen die Veteranenverbände zu Hause Druck wegen der GIs, die angeblich noch in geheimen Lagern festgehalten werden. So wie in diesem unsäglichen Rambo-Film. Erst als wir mit dem Abbruch der Verhandlungen drohten, bewegten sich die Vietnamesen. Denn allen ist klar, dass in naher Zukunft das Handelsembargo der Amerikaner fällt und die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen werden. Und irgendwann brauchen wir Vietnam auch als geopolitischen Partner gegen China, weil …“

„Und meine Aufgabe?“, warf Antoine ungeduldig ein. „Was soll ich eigentlich konkret tun?“

Larson zündete sich seine dritte Zigarette an. „Du kümmerst dich um die vermissten Soldaten. Es sind noch etwa eintausendvierhundert. Du wirst jede Menge Dossiers in deinem Büro vorfinden. Meist sogenannte ‚After Action Reports‘ der Einheiten, denen die Vermissten angehörten. Du hast fünf Leute, die für dich arbeiten. Ach so, ja, die Vietnamesen bestanden auf einen Verbindungsoffizier. Offiziell soll er uns bei den Sucharbeiten helfen, Ausgrabungen organisieren, diese mit den lokalen Behörden koordinieren. In Wahrheit wird er wohl vor allem den Geheimdienst informieren. Er heisst Van Dong. Er war Hauptmann bei der 304. Division. Du erinnerst dich, das war die nordvietnamesische Division, die damals gegen meine Marines in Khe Sanh eingesetzt wurde. Nimm dich vor ihm in Acht.“

Der Wagen bog in die Prachtstrasse bei der Notre-Dame-Kathedrale ein. Vorbei am gotisch inspirierten Hauptpostamt, das Ende des 19. Jahrhunderts angeblich von Gustave Eiffel entworfen worden war. Für Antoine vertrautes Gebiet. Die Kathedrale hatte er oft mit seiner Verlobten Thuy besucht, die aus einer frankophilen katholischen Familie stammte. Und in dem Postamt hatte er jeweils seine Storys und Fotos abgeschickt.

„Lass uns erst im ‚Caravelle‘ einchecken und einen Drink nehmen“, schlug Larson vor. Anschliessend stelle ich dich dem Team vor.“

Kapitel 2

Larson parkte den Wagen an der Ton-Duc-Thang-Strasse im Zentrum Saigons vor einer von hohen Palmen teilweise verdeckten zweistöckigen Kolonialvilla. Sie wirkte mit ihrem tropischen Garten wie eine Oase in dem vorbeibrandenden Verkehr. Zwei gelangweilt wirkende vietnamesische Wachtposten sassen hinter einer roten Schranke am Eingang der Villa, deren weiss-gelbe Fassade bereits grossflächig abblätterte. Ihre Kalaschnikows hatten sie an die ehemals weissen Plastikstühle gehängt. Sie standen auf, als sie Larson sahen, und grüssten militärisch.

Er werde ihn erst mal als Berater vorstellen, hatte ihm Larson gesagt. Die offizielle Ernennung zum Leiter der Vermissten-Operation sei wohl noch in den administrativen Mühlen in Washington hängen geblieben.

Die etwa fünfzehn Mitarbeiter warteten bereits im Konferenzzimmer im ersten Stock. Meist waren es Vietnamesen, über die Hälfte davon junge Frauen. Wahrscheinlich alles Sekretärinnen und Dolmetscherinnen, vermutete Antoine. Sie trugen alle den Ao Dai, die traditionelle vietnamesische Tracht: Das Oberteil eine eng anliegende Seidentunika, auf beiden Seiten bis über die Hüfte hochgeschlitzt, mit langen Ärmeln und hohem Kragen. Dazu eine lose fallende Hose aus Seide. Der Ao Dai betonte perfekt die zierlichen Körper. Es war ein Kleidungsstück, das alles bedeckte, aber gleichzeitig alles enthüllte.

Larson hob in seiner kurzen Ansprache Antoines langjährige Erfahrungen in Asien als Journalist, Investor und Leiter einer grossen internationalen Hilfsorganisation im Norden Thailands und in Burma hervor. Details vermied er. „Antoine Steiner ist dschungelerfahren“, beendete er seine Ausführungen. „Er kennt viele der damals umkämpften Gebiete, in denen wir die Mehrzahl unserer vermissten Soldaten suchen werden, noch aus seiner Zeit als Kriegsreporter. Und er ist Schweizer. Wir können von ihm also eine strikte Neutralität erwarten, wenn es um den ideologischen Diskurs geht. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und ich bin froh, dass er hier ist. Er wird uns helfen, unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten.“

Die drei Ventilatoren an der Decke des Konferenzzimmers drehten sich träge und leise knarrend. Sie kamen gegen die Hitze nicht an, die durch die halb geöffneten Fenster drang. Antoine wischte sich den Schweiss von der Stirn und stellte bei einem Blick in die Runde fest, dass die Mitarbeiter nicht übermässig interessiert wirkten. Nach etwa fünfzehn Minuten endete Larsons Rede. Freundlicher Applaus, einige Mitarbeiter stellten sich bei Antoine vor, drückten ihm die Hand. Unter ihnen Anne Wilson, eine gut aussehende Brünette, die vom State Department kam und nun die Wirtschaftsabteilung leitete – Larson hatte sie als „fähig und kompetent“ bezeichnet. Antoine schätzte sie auf Mitte dreissig. Van Dong hingegen, der Ex-Offizier der Nordvietnamesen, ging, ohne eine Gefühlsregung zu zeigen, mit einem knappen Nicken an Antoine vorbei zur Tür. Vor ihm hatte Larson ihn gewarnt. Er stellte sich den Mann in der Uniform eines Bo Doi vor, eines kommunistischen Kämpfers. Er war ein Dai uy, ein Hauptmann, und gehörte einer Eliteeinheit an. Er hat mit Sicherheit viele US-Soldaten getötet, dachte Antoine. Und er fragte sich, ob Van Dong, der mutmassliche Spitzel, der Grund war, weshalb George die Biografie seines Freundes so vage gehalten hatte – wie ein Politiker, der zu Gemeinplätzen, Worthülsen und Halbwahrheiten Zuflucht nimmt.

„Komm, ich zeige dir noch schnell dein Büro“, drängte Larson. „Meine Maschine nach Hanoi geht in zwei Stunden. Termin bei den Betonköpfen im Informationsministerium.“ Er wirkte gehetzt, zündete sich wieder eine Zigarette an. Er hielt die filterlose Lucky Strike zwischen dem Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Das brennende Ende schirmte er mit seiner Handfläche ab. So wie damals die Soldaten an der Front, um nachts dem Feind ihre Stellung nicht zu verraten.

Das Büro lag ebenfalls im ersten Stock und war nicht besonders gross. Es war bestückt mit gebrauchten Möbeln aus amerikanischen Armeebeständen: ein grüner Standardschreibtisch, ein grosser, offener Schrank voller Akten. Keine Bilder an den Wänden, deren geblümte Tapeten bereits abblätterten. Der Deckenventilator funktionierte nicht. Durch die halb geöffneten Fenster drangen die Hitze und der fast unerträglich laute Strassenlärm.

Antoine sah sich um. Zweifel stiegen in ihm auf. Ist das nun mein neues Leben? Will ich wirklich hier meine nächsten Jahre verbringen? In diesem tristen Büro? Und im Dschungel die Gebeine von vermissten GIs ausgraben? Tja … das würde sich noch zeigen. Was er auf jeden Fall wollte, war die Mission erfüllen, derentwegen er eigentlich hergekommen war: die Mörder von Thuy, seiner Verlobten, finden. Dieser Rachegedanke war über die Jahre fast zu einer Obsession geworden, zu einer Wunde, die nicht verheilen wollte. Er fühlte sich schuldig an ihrem Tod. Und die Erinnerung an sie hatte ihn emotional lange von der Aussenwelt abgeschirmt und zu einem einsamen Wolf gemacht.

Larson riss ihn aus seinen Gedanken. „Ich hoffe, dass ich in drei oder vier Tagen zurück bin. Und du, leb dich erst mal hier ein. Entdecke die Stadt neu. Geh mal mit Anne essen. Sie spricht etwas Vietnamesisch und kennt hier alle guten Restaurants. Falls du Lust hast, kannst du dich auch schon in die Dossiers einlesen. Wenn ich zurück bin, legen wir dann die Prioritäten fest. Bis dahin ist hoffentlich auch deine Akkreditierung aus Washington da.“

Nachdem George gegangen war, holte Antoine sich eines der Dossiers aus dem Schrank. Sie steckten alle in einem grau-grünen Umschlag, auf dessen Vorderseite handschriftlich die Namen der bisherigen Leser – samt Dienstgrad und Einheit – verzeichnet waren.

Antoine begann zu lesen. Ein Hubschrauber vom Typ Huey der US Army war im Oktober 1972 während eines Aufklärungsflugs in einem unwegsamen Dschungelgebiet nahe der laotischen Grenze abgeschossen worden. Die beiden Piloten und der Bordschütze wurden als „Missing in action – presumed dead“ geführt, als „Vermisst – vermutlich tot“. Die ungefähren Koordinaten der Absturzstelle waren bekannt. Aber alle Suchaktionen aus der Luft waren ergebnislos verlaufen. Antoine blätterte weiter. Ein Kartenausschnitt des Einsatzgebiets mit der ungefähren Flugroute des Hubschraubers. Die Fotos der Crew und Luftaufnahmen der vermuteten Absturzstelle. Und schliesslich der mit dem Stempel „Vertraulich“ markierte sogenannte „After Action Report“ des zuständigen Einheitskommandanten, der auf zehn maschinengeschriebenen Seiten Ziel und Ablauf des Einsatzes skizzierte, ergänzt um eine Aufzeichnung der Funkgespräche und die Interviewprotokolle der Suchhelikopterpiloten.

Antoine betrachtete lange die Archivfotos der beiden abgeschossenen Piloten. Junge Gesichter. Ein selbstbewusstes Lächeln, das besagte: Der Krieg ist ein grosses Abenteuer. Beide waren Leutnants. Etwa so alt wie er damals. Antoine dachte an den Blick aus dem Flugzeugfenster. Wir werden euch nie finden. Keine Chance in diesem verdammten Dschungel.

Er legte das Dossier in den Schrank zurück. Zog vier, fünf weitere heraus und blätterte deren Inhalt durch. Der letzte Umschlag war auffallend leicht und dünn. Als Antoine ihn öffnete und umdrehte, fielen zwei Dog Tags heraus, jene metallenen Identifikationsmarken, die jeder amerikanische Soldat bei sich trug. Der eingestanzte Name lautete Patrick C. Hamilton. Sonst war nichts in dem Kuvert, auch keine amtlichen Vermerke auf der Vorderseite. Antoine überlegte. Irgendwo war ihm dieser Name schon mal untergekommen. Aber es war sicher niemand, den er persönlich gekannt hatte. Patrick C. Hamilton … Na ja, würde ihm schon wieder einfallen. Oder er würde Larson fragen.

Zum x-ten Mal an diesem Tag zog er sein Taschentuch heraus, um sich die Stirn zu trocknen. Die schwüle Hitze, die bleiern über der Stadt lag, wurde immer unerträglicher. Er beschloss, seinen ersten Arbeitstag zu beenden und zu Fuss ins Hotel „Caravelle“ zurückzukehren.

Die Stadt war ihm vertraut und fremd zugleich. Vieles erinnerte ihn an damals, als er hier lebte: das Chaos auf den Strassen, der Lärm und das Gehupe von mehreren hunderttausend Autos, Motorrädern, Mopeds und Bussen, die exotischen Gerüche, die aufdringlichen Händler, die mobilen Garküchen am Strassenrand. Aber die Energie der Stadt hatte sich verändert. In den letzten Kriegsjahren war das Leben hier wie ein Tanz auf dem Vulkan gewesen. Aufregend und sündig. Die Gier nach Leben, nach Überleben wurde noch stärker, noch frenetischer, je weiter sich die feindlichen Truppen der Stadt näherten. Jetzt aber wirkte Saigon grau und trist. Die vielen Bars an der legendären Tu-Do-Strasse, die vom „Caravelle“ zum Fluss hinunterführte und jetzt Dong-Khoi-Strasse hiess, waren alle verschwunden. Und die Verlierer des Krieges wurden nun sichtbarer: ein einarmiger Veteran mit schweren Verbrennungen im Gesicht, der am Strassenrand Spielzeughubschrauber anbot, die er aus Coca-Cola-Dosen gebastelt hatte; bettelnde Kinder in verschlissenen Kleidern; die vielen Rikschafahrer, meist ehemalige Soldaten der geschlagenen südvietnamesischen Armee, die in dem neuen Vietnam keine Jobs mehr fanden.

Zu seinem Erstaunen existierte das „Brodard“ an der ehemaligen Tu-Do-Strasse noch immer. Damals sein Lieblingscafé. Französisches Flair, eine Jukebox mit den neuesten französischen Songs, Treffpunkt der Literaten und Studenten. Hier hatte er Thuy gestanden, dass er sich in sie verliebt hatte und sie gefragt, ob sie seine Frau werden möchte. Diesen Moment würde er nie, niemals vergessen. Thuy hatte seine Hand genommen und gesagt: „In Vietnam dauert es lange, bis jemand sagt, dass er verliebt ist.“ Und dann, nach langem Zögern, während sie ihm ernst in die Augen sah, als wollte sie ihm auf den Grund seiner Seele blicken, hatte sie hinzugefügt: „Diese Art von Liebe nennen wir yeu. Sie dauert ein ganzes Leben. Aber vielleicht meinst du das, was wir thuong nennen – Verliebtheit. Wenn die sich hinterher als blosse Affäre herausstellt, ist das für euch im Westen kein Problem. Aber hier bei uns … Gib uns noch ein wenig Zeit, Antoine, bis wir sicher sind, ob es wirklich yeu ist.“

Eine junge Bedienung in Jeans und T-Shirt trat an den Tisch, um Antoines Bestellung aufzunehmen, und brachte ihn in die Gegenwart zurück. Er orderte einen Espresso, und erst jetzt kam er dazu, das Lokal bewusst zu betrachten. Dieses legendäre Café, das bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden war, hatte sich auf den ersten Blick kaum verändert, die Einrichtung war noch die gleiche wie damals. Lediglich die Polsterungen der Sitze wirkten etwas verblichen. Und die Jukebox war verschwunden. Aber das Publikum war ein anderes. Der frankophile Charme war verschwunden und unter den Gästen dominierten jetzt die lärmigen Touristen aus Australien oder Japan.

Am nächsten Morgen war Antoine bereits früh in seinem Büro. Er hatte schlecht geschlafen, so viele Erinnerungen waren in ihm aufgestiegen. Bilder, die längst vergessen schienen, drängten sich mit Macht in seine wirren Träume. Immer wieder, wie in einer Endlosschleife, die Bilder von Thuy. Wie er sich kurz vor dem Fall Saigons am Flughafen von ihr verabschiedet hatte. Wie sie sich verzweifelt in den Armen lagen. Wie er ihr versprach, dass er bald zurück sei und sie dann heiraten würden.

Im Korridor stiess er auf Van Dong, den ehemaligen nordvietnamesischen Offizier. Sie nickten einander zu. Beide waren für einen Moment unschlüssig, wie sie reagieren sollten. „Haben Sie Zeit für einen Kaffee?“, fragte ihn Antoine schliesslich. Er war neugierig auf diesen hochdekorierten Krieger, der jetzt seine Uniform gegen ein weisses Hemd und eine blaue, etwas abgewetzte Hose eingetauscht hatte.

Van Dong schaute ihn amüsiert an. „Ich rate Ihnen von dem Kaffee ab. Er schmeckt scheusslich. Die Amerikaner verstehen es einfach nicht, einen anständigen Kaffee zu brauen. Das konnten die Franzosen wirklich besser. Ich rate Ihnen zu einem Jasmintee. Ihre Sekretärin wird Ihnen zudem den Tee in einer richtigen Porzellantasse servieren. Und nicht in einem dieser Styroporbecher.“

Sein Englisch war holprig, und gelegentlich suchte er nach den richtigen Worten. Aber seine Stimme hatte einen festen Klang. Der Mann war es offensichtlich gewohnt, Befehle zu erteilen.

Sie nahmen in Antoines spartanisch eingerichtetem Büro Platz.

Antoine überlegte. Wie sollte er dieses Gespräch, auf das er sich nicht hatte vorbereiten können, beginnen? Er beschloss, zunächst mögliche Übereinstimmungen auszuloten. Konflikte mit seinem „Mitarbeiter“ würden sich wohl noch früh genug ergeben.

„Sie wissen wahrscheinlich, dass ich als Reporter in Khe Sanh war“, begann er. „Und ich habe mich damals oft gefragt, wie Ihre Soldaten das ausgehalten haben – die täglichen Bombenangriffe der Amerikaner, auch von den riesigen B-52, auf die nordvietnamesischen Belagerer und die Nachschubwege über den Ho-Chi-Minh-Pfad. Sie waren damals dabei, nicht wahr?“

Der Ex-Hauptmann sah ihn überrascht an. „Sie sind gut informiert. Ja, ich bin mit meiner Kompanie von Hanoi aus nach Khe Sanh marschiert. Einundsiebzig Tage lang. Weil unsere Verpflegung nicht ausreichte, mussten wir uns selbst versorgen: unterwegs erlegte Tiere mit gekochten Ameisen als Gewürz, wilde Bananen, Bambussprossen. Am Ende schlotterten uns die Uniformen um den Körper. Wir alle waren völlig erschöpft, viele konnten kaum mehr ihre Waffe tragen. Einige starben auf dem Marsch. An infizierten Wunden, die von Luftangriffen stammten. Oder an der Ruhr. Weil wir keine Medikamente mehr hatten.“ Van Dong machte eine Pause. So, als ob er erst wieder in die Gegenwart zurückfinden müsse. „Und um Ihre Frage zu beantworten – wir haben das alles ausgehalten, weil wir an den Sieg glaubten. Die Bombenangriffe haben unseren eisernen Willen, bis zum Ende zu kämpfen, noch gestärkt. Das unterschied uns von den Amerikanern.“

Er hat recht, dachte Antoine. Die meisten GIs hatten nur ein einziges Ziel: das Jahr in Vietnam zu überleben.

Stille. Antoine wie Van Dong hingen ihren Gedanken nach. Plötzlich trat die junge Sekretärin ein und schenkte Tee nach. Antoine war dankbar für die kurze Abwechslung. Er räusperte sich. „Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?“

Van Dong nickte.

„Was halten Sie von dieser Suche nach den vermissten amerikanischen Soldaten?“

Van Dongs Antwort kam so prompt, als hätte er sie vorher geprobt. „Nordvietnam hat in diesem Krieg hunderttausende Soldaten verloren. Gefunden werdenkönnen sie nie – weil sie von Bomben in Stücke gerissen wurden oder im Napalm verbrannten. Dass die USA Millionen investieren, um die verfaulenden Knochen ihrer rund zweitausend vermissten Soldaten auszugraben, stösst hier auf grosse Verwunderung. Warum können die Amerikaner nicht einfach einen Schlussstrich ziehen und weiterleben? So wie wir. Der Krieg ist seit siebzehn Jahren vorbei.“

Antoine lächelte verbindlich. „Sie wissen doch, dass Amerika seinen Soldaten verspricht, dass sie heimgeholt werden. Ob tot oder lebendig.“

Van Dong zuckte mit den Schultern. „Ich habe gehört, dass von einzelnen Vermissten bloss ein paar Zähne gefunden wurden. Und die wurden dann in die USA geflogen und mit militärischen Ehren in einem Sarg begraben. Niemand hier kann das verstehen.“

So kommen wir nicht weiter, dachte Antoine. Ich muss wissen, ob ich von Van Dong Unterstützung zu erwarten habe oder eine Fortsetzung des Krieges. Er achtete darauf, seine Stimme betont unaggressiv klingen zu lassen, als er wieder das Wort ergriff: „Gestatten Sie mir eine weitere persönliche Frage. Glauben Sie, dass es – trotz aller Differenzen – für die Feinde von einst einen Weg der Versöhnung gibt? Ich meine das auch im Hinblick auf die südvietnamesische Seite, die ja ebenfalls eine enorme Zahl an toten Soldaten und Zivilisten zu beklagen hat.“

Van Dong dachte nach. „Das hängt davon ab, mit wem Sie reden. Wir ehemaligen Frontsoldaten verstehen sehr gut, was die Veteranen der gegnerischen Seite durchgemacht haben. Dass auch sie durch die Hölle gingen. Sie unterscheiden sich da nicht von uns – sie haben getan, was ihnen befohlen wurde. Und sie haben oft einen hohen Preis dafür bezahlt. Manchmal hatten wir sogar eine gewisse Hochachtung vor ihnen. Wir haben nach einem Gefecht meist die Leichen der toten Amerikaner nach Briefen oder Karten durchsucht, um Informationen zu bekommen. Das war ja so üblich. Die Amerikaner taten das auch. Wir haben oft Fotos von Freundinnen oder Ehefrauen gefunden. Oder von Kindern. Wir wussten dann, dass es Menschen gab, die diesen Toten liebten und ihn vermissen würden.“ Er schaute konzentriert auf seine Teetasse. So, als ob er seine nächsten Worte sorgfältig abwägen müsse. „Wer die Schrecken des Kampfes kennt, ist viel eher bereit, seinem Feind zu vergeben.“

Kapitel 3

Der Frühstücksraum im obersten Stockwerk des Hotels „Caravelle“ bot einen spektakulären Blick auf die Stadt und das Umland. Während des Krieges war die „Roof Top Bar“ in der neunten Etage abends ein beliebter Treffpunkt der Journalisten gewesen. Von hier aus konnte man – bei einem Glas Champagner oder einem Whisky – die grellen Blitze der Explosionen in den Reisfeldern und Mangrovensümpfen jenseits des Saigon-Flusses beobachten, die Einschläge der Artillerie, der Raketen und der Granatwerfer. Manchmal sogar die Leuchtspurgeschosse (rot für die amerikanischen M16, grün für die AK-47 des Feindes), wenn sich die Gefechte der Stadt näherten. Aber die Bar war nicht nur das nächtliche Hauptquartier der Journalisten auf Nachrichtenjagd, hier trafen sich auch Geheimdienstleute jeder Couleur, Diplomaten, Kriegsgewinnler, Politiker und Offiziere. Antoine hatte sich oft gefragt, ob diese Voyeure des Krieges, die fachkundig das Feuerwerk am nächtlichen Horizont kommentierten, sich darüber klar waren, dass dort gerade Menschen starben.

Für Lärm und Aufsehen sorgten die Reporter, die gerade von der Front gekommen waren, aus den Reisfeldern des Mekongdeltas, dem Hochland oder den umkämpften Stützpunkten der Marines an der Grenze zu Laos und Kambodscha. Sie trugen meist noch ihre verschwitzten grünen Dschungeluniformen, die Kampfstiefel, an denen der Dreck von Khe Sanh oder My Tho klebte, und standen immer etwas abseits an der Bar, wo sie zynische Sprüche über den Krieg klopften. Sie redeten alle eine Spur zu laut. Aber vielleicht war es auch nur die Wirkung des Whiskys, der ihnen helfen sollte, die grausamen Bilder dieses Krieges zu vergessen.

Von seinem Tisch am Fenster schaute Antoine hinab auf jenes Stück Saigon, das ihm so lange Zeit temporäre Heimat gewesen war: direkt unter ihm das Ende des 19. Jahrhunderts von den Franzosen erbaute Opernhaus, dann, etwa hundertfünfzig Meter entfernt, das Hotel „Continental“, auf dessen Terrasse Graham Greene 1955 seinen berühmten Roman The Quiet American geschrieben hatte, und schliesslich das Hotel „Rex“, damals Sitz des amerikanischen Generalstabs. Erst jetzt fiel ihm die Lücke auf dem grossen Platz vor der Oper auf. Hier hatte auf einem gewaltigen Sockel das überlebensgrosse Monument zweier südvietnamesischer Soldaten gestanden. Das Denkmal war kurz nach Kriegsende von den neuen Herrschern geschleift worden.

Antoine liess sich willig von seinen Erinnerungen treiben. Vielleicht mache ich nachher einen Spaziergang nach Ham Nghi und suche meine frühere Wohnung. Ob das Haus wohl noch steht? Und was mag aus meiner ehemaligen Köchin geworden sein?, fragte er sich. Wenn sie noch lebte, war sie jetzt sehr alt. In jüngeren Jahren, so hatte sie immer betont, war sie Köchin bei einem französischen General gewesen. Tatsächlich waren ihre berühmten Cha giò, ihre vietnamesischen Frühlingsrollen, der Grund, warum seine Reporterkollegen so oft unangemeldet bei ihm auftauchten, wenn er in Saigon war. Selbst Thuy liebte ihre Cha giò. „Superb, die besten in ganz Saigon“, sagte sie oft.

Da war sie wieder, diese quälende Erinnerung an Thuy.

Eine weibliche Stimme weckte ihn aus seiner nostalgischen Gefühlswelt: „Hallo Antoine. Ich wusste doch, dass ich Sie hier finden würde.“

Anne Wilson stand vor ihm. Sie trug eine beigefarbene Seidenbluse, einen dunkelblauen Rock und Schuhe mit hohen Absätzen. Das typische Outfit einer Geschäftsfrau, ein Eindruck, der durch die elegante Aktentasche noch betont wurde.

„Ich hatte einen Termin im Hotel und dachte, ich schaue mal nach Ihnen. George Larson hatte mich gebeten, mich ein bisschen um Sie zu kümmern, während er in Hanoi ist. Übrigens: Willkommen zurück in Saigon!“

Antoine stand auf und rückte einen Stuhl für sie zurecht. „Hallo Anne, setzen Sie sich doch. Kaffee?“

Anne gab dem Kellner ein Zeichen und unterhielt sich mit ihm kurz auf Vietnamesisch. Eine attraktive Frau, dachte Antoine. Sie hatte die kastanienbraunen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihre Augen waren grün, das Gesicht leicht gebräunt und kaum geschminkt. Sie trug keinen Schmuck, keine Ringe. Lediglich die goldene Uhr, ein Schweizer Fabrikat, schien exklusiv und teuer zu sein.

Der Kellner servierte einen Kaffee und einen Orangensaft. Anne nippte an dem Glas, schüttelte den Kopf. „Vietnam produziert dieses Jahr hundertsechzigtausend Tonnen Orangen. Und dieses Hotel schafft es nicht, einen ordentlichen Orangensaft anzubieten. Dafür dieses dünne Gesöff, das wahrscheinlich aus chinesischem Import stammt.“

„Und die hundertsechzigtausend Tonnen, was passiert mit denen?“, fragte Antoine.

„Die werden exportiert. Vietnam muss noch immer Kriegsschulden an China und Russland bezahlen. Der Krieg und die Wiedervereinigung haben das Land ruiniert.“

„Tja, das hat Van Dong mir gestern auch klargemacht.“

„Ach, Sie haben schon mit ihm gesprochen? Das ging ja schnell. Welchen Eindruck hatten Sie von ihm? Was hat er gesagt?“

„Dass ihr Amerikaner keinen anständigen Kaffee brauen könnt.“

Anne lachte. „Da hat er wohl nicht ganz unrecht. Und sonst?“

„Es scheint, dass er Versöhnung für möglich hält. Immerhin. Er wird mir also hoffentlich nicht allzu viele Steine in den Weg legen. Er sagte, wer die Schrecken des Kampfes kenne, sei viel eher bereit, seinem Feind zu vergeben.“

„Wenn er sich da bloss nicht täuscht.“ Annes Stimme klang skeptisch. „Van Dong ist ein Romantiker. Er glaubt an das neue sozialistische Vietnam. An die Propaganda aus Hanoi. Ich habe gelegentlich versucht, mit ihm über wirtschaftliche Themen zu diskutieren. Gehört ja auch zu meinem Job hier. Aber es ist sinnlos. Er kennt nur Slogans und kann auf politische oder wirtschaftliche Argumente nicht eingehen, ohne sich vorher in der Parteizentrale zu erkundigen, wie die offizielle Linie in diesem Moment gerade ist.“ Sie gab dem Kellner ein Zeichen. „Möchten Sie auch noch einen Kaffee?“

Antoine nickte.

„Der einheimische Kaffee ist übrigens sehr gut. Er wird im Hochland angebaut. Beste klimatische Bedingungen“, fuhr Anne fort, als müsste sie einen potenziellen Investor überzeugen. „Die Bohnen werden sogar noch von Hand gepflückt. Die Weltbank finanziert massiv den Anbau. Und wir helfen mit unseren Beratern. Vietnam ist auf dem besten Weg, einer der grössten Kaffeeproduzenten der Welt zu werden.“ Ein bisschen Stolz klang in ihrer Stimme mit.

„Das hört sich an, als wären Sie persönlich involviert“, meinte Antoine amüsiert.

„Noch nicht. Aber warten Sie mal ab, wenn nächstes Jahr das amerikanische Handelsembargo gegen Vietnam aufgehoben wird.“ Anne kam jetzt richtig in Fahrt, ihre grünen Augen blitzten. „Van Dong wird sich noch wundern! Grosse amerikanische Unternehmen warten nur darauf, hier massiv mit Investitionen und Finanzhilfen einzusteigen. Gleichzeitig boomt das Reisebusiness. Die Amerikaner kehren zurück. Diesmal als Touristen. Und wenn dann die ersten McDonald’s in Saigon eröffnen, die Jugend in den neu eröffneten Boutiquen Sneakers von Nike kauft und mit Kreditkarten der Citibank bezahlt, dann …“

„… dann hat Amerika den Krieg doch noch gewonnen?“

Anne sah ihn verdutzt an. Dachte nach. „Stimmt, so kann man es auch sehen“, räumte sie mit einem Lächeln ein. „Aber ich muss Sie jetzt allein lassen“, fügte sie nach einem raschen Blick auf die Uhr hinzu. „Wie ist es – haben Sie Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen?“

Für Antoine klang das kaum wie eine Frage. Eher wie ein Befehl.

„Sehr gern“, antwortete er. Und er war überrascht, wie schnell er zugesagt hatte. Eigentlich hatte er ja andere Pläne, wollte unten am Saigon-Fluss im „Floating Restaurant“ gegrillte Black-Tiger-Garnelen essen und sich vorher im Spa des Hotels noch eine Massage gönnen.

Anne strahlte. „Gut. Typisch Vietnamesisch. Nichts Vornehmes. Jeans und Polo wären okay. Ich hole Sie um sieben im Hotel ab.“

Antoine sah ihr nach, wie sie mit schnellen Schritten zum Ausgang stöckelte und sich noch kurz mit dem Kellner unterhielt, der sie lächelnd zur Tür geleitete.

Für sie ist Vietnam ein wirtschaftliches Problem. Kredite für den Wiederaufbau organisieren. Marktwirtschaftliche Reformen anstossen. Businesspläne machen, dachte Antoine. Sie liebt dieses Land nicht. Nicht so, wie ich es liebe.

Beinahe bedauerte er jetzt seine Zusage, mit ihr essen zu gehen.

Als Antoine, wohlig entspannt nach zahllosen Runden im Hotelpool und einer ausführlichen Massage, die klimatisierte Eingangshalle des „Caravelle“ verliess, wurde er von der Hitze und der Luftfeuchtigkeit fast erschlagen. Schon nach kurzer Zeit klebte sein T-Shirt am Körper. Er blieb ein paar Minuten vor der gläsernen Eingangstür stehen und überlegte, was er als Nächstes tun sollte. Ins Büro? Rechtzeitig fiel ihm ein, dass heute Samstag war. Oder ein Nostalgiespaziergang Richtung Ham Nghi, wo sich damals seine Wohnung befand? Er war unentschlossen. Dann meldete sich sein Magen.

Ich gehe erst mal ins „Brodard“, dachte er und bog in die Dong-Khoi-Strasse ein. „Strasse der Volkserhebung“ hatten die kommunistischen Sieger aus dem Norden die ehemalige sündige Meile getauft, in deren Bars und Bordellen sich Hunderttausende vom Krieg traumatisierter GIs für ein paar Stunden in den Armen von mandeläugigen Girls dem Vergessen hingegeben hatten.

Antoine bestellte einen Espresso und ein Banh Mi, ein Baguette mit allerlei typisch asiatischen Zutaten, das einst als gelungene kulinarische Kombination der französischen und vietnamesischen Küche gefeiert worden war und längst Kultstatus erlangt hatte.

„Ngon mieng“, guten Appetit, wünschte der Keller, als er ihm das Baguette servierte. Er war vielleicht achtzehn, trug Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit der ausgestreckten roten Zunge, dem berühmten Rolling-Stones-Aufdruck. Das ist die neue Generation, dachte Antoine. Den Krieg kennt sie nur aus den Erzählungen ihrer Eltern oder aus den Geschichtsbüchern. Und mit marxistischer Ideologie hat die nichts am Hut. Diese jungen Leute wollen ganz schnell viel Geld machen, Spass haben – was im Krieg geschah, interessiert sie nicht. Vielleicht haben sie ja recht. Das Leben geht weiter.

Gedankenverloren biss er in sein Banh Mi. Warum konnte nicht auch er einfach einen Schlussstrich ziehen? Thuy war in einem der berüchtigten Umerziehungslager im Mekongdelta gefangen gehalten worden. Und sie hatte nicht zu den Überlebenden gehört, als das Lager nach vielen Jahren aufgelöst wurde. Das wusste er aus verlässlicher Quelle. Sie starb, nur weil sie den Mut hatte, mich zu lieben, dachte er gequält. Aber selbst wenn ich ihren Mörder finden könnte, was hätte ich davon? Irgendein Lageraufseher, der einen Exekutionsbefehl ausführte – in den Augen der Kommunisten noch immer eine legale Handlung, eine Bestrafung würde nicht erfolgen. Was also dann? Ihn eigenhändig umbringen? Jetzt, da er sein Vorhaben zum ersten Mal wirklich durchdachte, erkannte Antoine, wie unsinnig es war. Mit schmerzhafter Deutlichkeit wurde ihm bewusst, dass er willig eine Illusion gehätschelt hatte. Nämlich, dass diese Rache ihn erlösen würde von seiner Unfähigkeit, eine neue Bindung einzugehen. Dieses Feuer am Glühen zu halten war einfach, solange er viele tausend Kilometer entfernt gelebt hatte. Jetzt aber war er zurück in Vietnam …

Spontan entschloss er sich, das Haus von Thuys Eltern aufzusuchen. Es lag in einem ruhigen Quartier direkt hinter dem Hauptpostamt. Antoine hoffte, dass sie dort noch wohnten. Dann könnte er ihnen persönlich sagen, wie tief er es bereute, Thuy nicht rechtzeitig in die sichere Schweiz gebracht zu haben. Und vielleicht würde ein Gespräch über Thuy ihm helfen, endlich zu akzeptieren, dass sie nicht mehr da war. Vielleicht würde dann endlich auch sein Leben weitergehen.

Thuys Eltern … Er erinnerte sich so deutlich an seinen Antrittsbesuch bei ihnen, als läge er nur ein paar Wochen zurück. Madame Pham, Thuys Mutter, hatte ihn auf der Terrasse der Villa erwartet, gekleidet in einen einfachen schwarzen Ao Dai. Sie war noch immer eine Schönheit, und er sah sofort, wie sehr Thuy ihr glich. Ihr Mann und Thuy würden gleich da sein, entschuldigte sie sich und bat ihn ins Wohnzimmer. Es roch nach Räucherstäbchen.

Madame Pham führte ihn zu einer kleinen Sitzecke unter dem Porträt des Präsidenten Nguyen Van Thieu. Während Pierre, der Diener, ihnen Jasmintee servierte, suchte Antoine, der ziemlich aufgeregt war, fieberhaft nach einem Kompliment für die Hausherrin, das sie als höflich, aber nicht als aufdringlich empfinden würde.

„Möchten Sie unseren Familienaltar sehen?“, fragte sie schliesslich, bevor die Stille allzu peinlich wurde.

„Gern“, sagte er dankbar.

Die Wand hinter dem blumengeschmückten Altar war mit Fotos bedeckt. Grösstenteils verblichene Schwarz-Weiss-Aufnahmen, die Personen in traditionellen vietnamesischen Gewändern oder in Uniformen zeigten. Thuys Mutter begann in perfektem Französisch, die Bilder der Vorfahren zu erklären. Meist waren es Ärzte oder Beamte der Kolonialverwaltung. Antoine fielen die Farbfotos von zwei jungen Männern in Offiziersuniform auf. Gerecktes Kinn, stolzer Blick. Offensichtlich Angehörige der Regierungstruppen. „Meine Brüder“, erklärte sie. „Beide sind tot.“ Ein etwas schüchtern wirkender Junge lächelte von einem alten Schulfoto. Sie deutete auf das Bild, zögerte einen Moment. „Mein ältester Bruder. Ke phan boi“, setzte sie hinzu, das vietnamesische Wort für „Verräter“. Er sei nach Nordvietnam gegangen. Sei dort in der Armee.

Antoine sah, dass ihre Augen voller Tränen standen. Er war tief betroffen. Das Schicksal dieser Frau stand stellvertretend für die Tragik ihrer vom Krieg gezeichneten Generation. Zwei Brüder auf Seiten der Regierungsarmee gefallen, ein anderer Bruder kämpfte in der Armee des Feindes. Jedes Gespräch, sogar jede Geste, konnte an einer Wunde rühren …

Thuys Mutter nahm ein Bündel mit Räucherstäbchen in die Hand und gab Antoine die Hälfte davon ab. Sie standen beide schweigend vor dem Familienaltar, hielten die brennenden Räucherstäbchen direkt unter das Kinn. Eine tausend Jahre alte buddhistische Zeremonie, um mit den Ahnen zu kommunizieren.

Trotz des schweren Dufts der Räucherstäbchen nahm Antoine plötzlich das Parfum von Thuy wahr. Er drehte sich um. Sie stand vor ihm. Strahlte ihn an. Sie trug einen gelben Ao Dai aus Seide, ihre langen, pechschwarzen Haare hatte sie aus dem Gesicht zurückgekämmt, jetzt fielen sie wie Kaskaden frei nach unten. Antoine wurde einmal mehr klar: Das war die Frau, die er liebte und mit der er sein Leben teilen wollte.

Dennoch fragte er sich nun, ob diese Präsentation der Familiengeschichte nicht eine subtile Warnung für ihn gewesen war. Thuys Eltern hatten sich erst nach langem Zögern bereit erklärt, Antoine kennenzulernen, denn nach ihrem Willen sollte ihre Tochter einen jungen Arzt aus einer befreundeten Familie heiraten. Und nicht einen Kriegsreporter aus dem Westen, dessen Lebenserwartung überschaubar war und für den Vietnam bloss eine kurze Episode in seinem Leben darstellen würde. Ein Foto von ihm in dieser von Tradition geprägten Ahnengalerie … war das überhaupt vorstellbar? Trotzdem, dachte er, ich werde um Thuykämpfen. Eines Tages werden ihre Eltern einer Heirat zustimmen.

„Hat es Ihnen geschmeckt?“ Der junge Kellner war an den Tisch getreten, um abzuräumen, und Antoine bemerkte überrascht, dass sein Teller leer war. Ganz in Gedanken hatte er sein Baguette verzehrt. Ohne sagen zu können, ob das wirklich stimmte, murmelte er „Danke, sehr gut“ und zahlte.

Auf dem Platz vor der Oper warteten rund ein Dutzend Rikschafahrer auf Kunden. Die meisten hatten es sich in dem korbartigen Gefährt bequem gemacht, schliefen oder suchten unter dem Verdeck Schutz vor der grellen Sonne. Ein ausgemergelter Mann in dreckigen Shorts und Gummisandalen pedalte erwartungsvoll auf ihn zu und rief mit heiserer Stimme: „Hey, GI! Me Trung Si. First Airborne Regiment.“

Ein ehemaliger Sergeant in einer Fallschirmjägereinheit der geschlagenen Armee des Südens, der ihn wohl für einen amerikanischen Veteranen hielt. Antoine winkte ihn heran. Der Mann tat ihm leid.

Jetzt begann das rituelle Feilschen um den Fahrpreis. Die neue Währung im wiedervereinten Vietnam hiess Dong, sie ersetzte die noch aus der französischen Kolonialzeit stammenden Piaster. Antoine hatte sich noch nicht an die neue Währung mit ihren vielen Nullen gewöhnt und drückte dem Ex-Sergeant einen Fünfdollarschein in die Hand.

„Cam ơn“, strahlte der, danke. Er sah aus, als wäre er Antoine am liebsten um den Hals gefallen – die fünf Dollar waren mehr als sein üblicher Tagesverdienst.

Das Cyclo, wie die Rikschas in Vietnam heissen, bog in gemächlichem Tempo in die Hai-Ba-Trung-Strasse ein, vorbei an einem Verkaufsstand am Strassenrand, in dem wunderschöne Schnittblumen in unansehnlichen Plastikkübeln angeboten wurden. Antoine gab dem Rikschafahrer ein Zeichen, anzuhalten. Er erinnerte sich, dass er damals vor seinem ersten Besuch in Thuys Elternhaus hier Blumen gekauft hatte. Er hatte die ältere Verkäuferin um Rat gebeten, welche Blumen denn angemessen seien für Thuy und ihre Mutter. Sie hatte ihm Rosen empfohlen. Blassrosa für die Freundin, denn diese Farbe symbolisiere in Vietnam Reinheit, da sie vom Weiss abstamme, aber auch Leidenschaft. Und ein zartes Apricot, Sinnbild der Sanftheit und Zurückhaltung, für die Mutter. Also kaufte Antoine nun abermals zehn prachtvolle, langstielige, apricotfarbene Rosen.

Kurz darauf stand er wieder vor dem schmiedeeisernen Tor, von dem eine blumengesäumte Treppe zur Eingangstür führte. Alles war noch unverändert. Er zögerte einen Augenblick. Drückte dann die Klingel. Sah eine Silhouette am Fenster. Sah Gardinen, die sich bewegten.

Er wartet lange. Schliesslich, nach mehrmaligem Klingeln, öffnete sich die Tür. Ein alter Mann trat heraus. Er ging am Stock. Weisses Haar, gebeugter Gang. Antoine erkannte ihn trotzdem wieder – es war Pierre, der Diener. Also wohnte die Familie noch immer hier. Ein jähes Gefühl der Hoffnung erfüllte ihn.

„Pierre, c’est moi, Antoine“, rief er voller Erwartung. „Est-ce que tu me reconnais?“

Aber der Diener reagierte kühl und abweisend. „Ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie sich hier nie mehr blicken lassen dürfen“, sagte er auf Französisch. Er stieg die paar Stufen, die er sich von der Eingangstür hinabgemüht hatte, wieder hinauf, wandte sich noch einmal um und setzte hinzu: „Nach all dem Leid, das Sie dieser Familie angetan haben.“

Kapitel 4

Die Nacht war, wie überall in den Tropen, ganz plötzlich über Saigon hereingebrochen. Es gab keine Dämmerung, der Tag erlosch mit einem Schlag, und ein Meer von Lichtern flammte draussen auf. Antoine sass in der Eingangshalle des „Caravelle“, legte die ein paar Tage alte Ausgabe der New York Herald Tribune beiseite und schaute durch die breite, gläserne Fensterfront hinaus auf das Lichterspektakel.

Es war kurz vor sieben Uhr, Anne würde gleich da sein. Antoine trat vor die Tür. Die schwüle Hitze traf ihn wie ein Schlag.

Er sah Anne, wie sie auf einem Motorrad in die Strasse vor dem Hotel einbog und die Halteverbotszone vor dem Eingang ansteuerte. Sie winkte ihm zu und forderte ihn dann mit einer eindeutigen Handbewegung auf, auf dem Hintersitz Platz zu nehmen.

Sie bemerkte offenbar seinen überraschten Gesichtsausdruck und sein Zögern. „Das ist meine russische Minsk“, sagte sie laut, um das Dröhnen des Motors zu übertönen. „Man nennt sie hier die Kalaschnikow unter den Motorrädern. Eine Legende. Ist nicht kaputt zu kriegen. Los, steigen Sie auf!“