9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sie befragen das ›I Ging‹, versuchen es mit dem Buddhismus, suchen ihr Glück bei Sushi-Dinners oder in Hollywood. Doris Dörrie porträtiert die Generation der heute Mittvierziger, die angetreten war, in Liebe, Familie, Beruf alles so viel toleranter, cooler, besser zu machen als ihre Eltern … Fünfzehn tragisch-komische Geschichten über Gestern und Heute, die gar nicht so weit auseinanderliegen, wie wir oft glauben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Doris Dörrie

Samsara

Erzählungen

Die Erstausgabe erschien 1996

im Diogenes Verlag

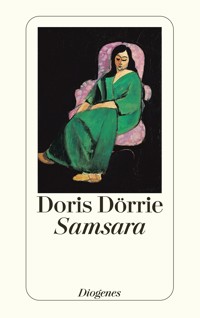

Umschlagillustration: Henri Matisse,

›Lorette sur fond noir, robe verte‹, 1916–1917

Sammlung: Jacques und Natasha Gelman

Copyright © Succession Henri Matisse, Paris;

2013, ProLitteris, Zürich

Fotografie von Malcolm Varon

Copyright © 1996 by

The Metropolitan Museum of Art,

New York

Für Helge

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2013

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 23009 3 (6. Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60387 3

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] Ruhe in großem, natürlichem Frieden

Diesen erschöpften Geist

Hilflos geschlagen von Karma und neurotischen Gedanken,

Gleich dem unbarmherzigen Toben der wütenden Wogen

Im unendlichen Ozean von Samsara.

[7] Inhalt

[9] Palast der Mühen

[30] Die Weihnachtsgans

[51] Anna 1564

[70] Chi’i

[82] Anna 1570

[99] Samsara

[114] Anna 1572

[131] Juno im Lalaland

[162] Sushi für Paul

[193] Alpais 1572

[201] Getauschtes Glück

[228] Wandlungen

[277] Midea 1575

[9] Palast der Mühen

Du darfst dir nicht die Schuld geben, sagt meine Freundin Clara und zerteilt mit einem mächtigen Hieb das noch halb gefrorene Huhn, das ist das Wichtigste, du darfst dir nicht die Schuld geben an dem Charakter deiner Tochter.

Clara hat keine Kinder und meistens auch keinen Mann.

Wir sind gleich alt, aber sie sieht jünger aus als ich. Ihre Figur ist besser als meine, und ihre Haut ebenfalls. Sie hat nicht unbedingt weniger Fältchen als ich (noch sind es keine Falten, nein, wirklich nicht), aber ihre Haut wirkt insgesamt straffer, wie aufgepumpt. Xaver behauptet, sie wirke so, als bekäme man fettige Finger, wenn man sie anfaßt. Ich weiß, was er meint, es ist diese unentwegte, sorgfältige Pflege, die sie ihrer Haut angedeihen läßt, obwohl es meiner Meinung nach gleichgültig ist, ob man sich Schweineschmalz ins Gesicht schmiert oder sündhaft teure Cremes, wirklich entscheidend ist etwas anderes: Sie durfte die letzten fünfzehn Jahre jede Nacht mindestens acht Stunden schlafen, und wenn sie Lust hatte, die Wochenenden im Bett verbringen. Ich nicht.

Ich warte auf den Augenblick, wo Claras Kinderlosigkeit sie ein wenig vertrocknet aussehen lassen wird, unerfüllt um die Augen herum, ihr einen bitteren Zug um den [10] Mund geben wird, wo sie an eine Heuschrecke erinnern wird und ich an ein glückliches Schwein.

Das Schwein ist mein chinesisches Himmelszeichen, deshalb schenkt Clara mir zu jedem Geburtstag seit über fünfundzwanzig Jahren ein Schwein.

Ein viereckiger, ziemlich großer Karton in Geschenkpapier steht auf dem Kühlschrank, sie wird mich heute mit einem besonders großen Schwein überraschen. Ich habe es nie übers Herz gebracht, ihr zu sagen, daß ich Schweine eigentlich gar nicht mag. Ich mag ihre wasserblauen Äuglein nicht, mit denen sie einen so vertrauensselig anblinzeln, ihre Menschenähnlichkeit mit ihren schlechten Nerven, ihrem hysterischen Gekreisch, ihrem suchtartigen, alles verschlingenden Freßverhalten.

Claras Schweine waren Annas erstes Spielzeug. Meine Weine, rief sie und ließ die Schweine auf dem Teppich auf und ab wandern. Sie bekamen Cornflakes und Honigpops zu fressen.

Ich weiß nicht, ob es eine Frage des Charakters ist, wenn man sich zu Tode hungert, sage ich. Clara gibt mir Knoblauch zum Wiegen auf einem rotkarierten Frühstücksbrettchen.

Bestehst du immer noch auf der Milieutheorie? fragt sie. Damit bist du hoffnungslos altmodisch, weißt du das nicht? Selbst Alkoholismus wird vererbt…

Also ist doch alles meine Schuld, sage ich.

Clara sieht mich nachdenklich an, dann wird ihr Ausdruck verträumt. Ich weiß, was jetzt kommt, ich könnte Geld drauf wetten. Sie kann es nicht lassen.

Vielleicht war sie in einem anderen Leben zu fett, [11] vielleicht ist sie an Fettleibigkeit gestorben vor vielen, vielen Jahren…

Meine Tochter, ein chinesischer Mandarin, sage ich.

Elvis Presley, sagt sie.

Ein asthmatischer Dackel.

Wir lachen ein wenig. Ich seufze.

Es heißt, magersüchtige Töchter haben Angst, ihre erfolgreichen Mütter zu enttäuschen, sie fühlen sich minderwertig, haben keine Kontrolle über ihr Leben, ihr Hungern ist ein Kampf gegen die Übermutter.

Okay, sagt Clara, du bist an allem schuld.

Sie grinst mich an. Ihre gefärbten roten Haare leuchten im Gegenlicht, die ursprünglich grauen Haare einen Ton heller als die übrigen, fast orange.

Anna behandelt mich wie Luft, starrt auf ihren Teller und zerteilt den halben Apfel, den sie zu Mittag ißt, in dreißig Teile, sage ich und fange an zu heulen. Ich lasse den Kopf über das Knoblauchbrett hängen, eine große Müdigkeit drückt mich nieder wie ein Stein, als hätte ich fünfzehn Jahre lang nicht geschlafen.

Bevor Anna auf die Welt kam, habe ich versucht, auf Vorrat zu schlafen, ich ahnte bereits, daß ich nicht so bald wieder dazu kommen würde. Im letzten Monat meiner Schwangerschaft tat ich nichts weiter, als mich durch unentwegtes Schlafen vom Schlaf zu verabschieden. Ich lag auf einer roten Liege im Garten unter einer grünen Esche und schlief. Nur widerwillig öffnete ich ab und an die Augen, starrte in die windbewegten Blätter über mir, bis meine Augen wieder schwer wurden, sich schlossen und [12] ich zurückfiel in diesen wie ein Kokon alles umhüllenden Schlaf, der die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Traum verwischte, alle harten Kanten auflöste, bis nichts mehr wehtat. Während ich in ihn hineinsank wie in süße Molasse verspürte ich einen scharfen bitteren Abschiedsschmerz, als dürfe ich meinen Liebsten nur noch wenige Male sehen, und wenn ich aufwachte, war der rote Stoff neben meiner Wange tränennaß.

Ein Satz, der wahrscheinlich öfter über mich gesagt wurde als jeder andere und der eine originelle Grabinschrift abgeben würde: Wie kann man nur so lange schlafen! (Meine Mutter erfand diesen Satz, und er wurde von allen Menschen, mit denen ich länger Kontakt hatte, wiederholt, ohne daß sie meine Mutter je kennengelernt hatten. Sie alle öffneten irgendwann den Mund und ließen diesen Satz herausfallen wie ein hartgekochtes Ei.)

Das war mein Leben vor Anna.

Mein heißgeliebter Schlaf war der Grund, warum Xaver mich so lange nicht zu einem Kind überreden konnte. Das habe ich ihm nie gesagt: Ich möchte kein Kind, ich will lieber schlafen.

Ich könnte natürlich meine Liebe zum Schlaf mit meinem niedrigen Blutdruck erklären, ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich zu wenig schlafe, ich wache den ganzen Tag nicht richtig auf, ich kann mich kaum bewegen, so schwer sind meine Glieder, aber die Wahrheit ist: Nur im Schlaf bin ich diejenige, die ich gern sein möchte. In meinen Träumen bin ich besser, schöner, klüger. Ich schlafe voller Vorfreude ein, so wie andere Leute ins Kino gehen: der Vorhang geht auf, man lehnt sich [13] zurück, atmet die Bilder von der Leinwand ein wie Parfüm und die stickige Luft seiner Alltagswelt aus.

Meine Träume machten mich glücklich. Alpträume kannte ich nicht – bis Anna kam.

Sie kam mit wilder Entschlossenheit auf die Welt, mit geballter, hochgereckter Faust und wütendem Gebrüll. Ich erschrak vor ihr und bewunderte ihre so vollkommen klar wirkende Persönlichkeit in diesem winzigen Körper. Sie sah mich blinzelnd und etwas mißtrauisch aus noch verklebten Augen an, und mit diesem ersten Blick war es um mich geschehen: Ich gehörte ihr. Nach diesem Blick hätte ich sie unter allen Neugeborenen dieser Welt erkannt, sie war Anna und sonst niemand.

In dieser Nacht, hellwach von der Geburt, fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben auf erhebende und zugleich angsterregende Weise mit dem gesamten Kosmos verbunden: Ich sah mich als winzigen schwarzen Punkt unter Millionen Punkten, eine riesige Wolke aus allen Menschen, die je gelebt hatten und je leben würden, wie ein gigantischer Mückenschwarm bewegte sie sich durch das All, und ich war mittendrin. Ich war Teil der Menschheitsgeschichte geworden.

Als Xaver uns aus der Klinik abholte, hielt ich Anna wie ein warmes Brot im Arm, mein Körper schwach vor Glück. Im Fahrstuhl standen wir zusammen mit einer alten, weinenden Frau, die gerade ihren Mann verloren hatte. Sie sah unsere Freude, und wir sahen ihr Leid, und es gab nichts zu sagen.

Xaver stand anfangs nachts mit mir auf, eine Woche lang [14] etwa – so erinnere ich mich, er behauptet, die ganzen ersten Monate –, um zwei, um fünf, um sieben Uhr, jede Nacht. Bestürzt und verwirrt beugten wir uns über diesen schreienden Säugling, der wütend mit den Händchen fuchtelte, und konnten uns in unseren schlaftrunkenen Köpfen nicht gleich erinnern, woher er so plötzlich gekommen war. Zehn Minuten rechte Brust, zehn Minuten die linke. Nach der Eieruhr, denn ich verlor in der Nacht jedes Gefühl für Zeit. Während ich Anna wickelte, fielen mir oft die Augen zu, meine Glieder wurden tonnenschwer, die Knie knickten ein, und ich mußte mich gewaltsam daran hindern, mich nicht einfach auf den Boden zu legen und weiterzuschlafen.

Anfangs wehrte sich mein Schlaf noch dagegen, abrupt nach nur drei Stunden beendet zu werden. Kurze Zeit später beschloß er den Boykott gegen mich, von da an bis heute durfte ich nie mehr auf ihn zählen.

Ich begann, nur noch vor mich hinzudämmern und voller Furcht und mit klopfendem Herzen auf die spitzen Schreie meiner Tochter zu warten, die mir in den Magen fuhren wie ein Dolch und die Milch aus meinen Brüsten spritzen ließen. Neben mir schnarchte Xaver leise vor sich hin. Er ging ins Bett, schaffte es gerade noch, meine Hand zu drücken oder den Arm nach mir auszustrecken, schon war er eingeschlafen. Ich habe ihn dafür nicht nur beneidet, sondern oft genug gehaßt.

In meinem Dämmerschlaf klangen alle anderen Kinder, aber auch Hunde, das Bremsen der Straßenbahnen und das Motorengeräusch bestimmter LKWs wie das Weinen meines Kindes, und sofort verkrampfte sich mein Magen zu [15] einer harten Kugel, schlug mir das Herz bis in den Hals, begannen meine Muskeln zu zittern.

Ich kann bis heute nicht verstehen, warum mein Körper mit allen Zeichen der Furcht auf dieses winzige, hilflose Wesen reagierte. (Babys nennt man immer hilflos. Ich habe Anna nie für hilflos gehalten. Sie war immer mächtiger als ich. Sie konnte mich Dinge tun lassen, die ich nicht wollte, aber ich sie nicht. Niemals.)

Nach nur wenigen Wochen schlief Anna nachts durch, und dennoch hörte ich sie weinen, leise wimmern, jedes noch so weit entfernte Geräusch verstand mein Körper als Alarmsignal, er wurde von Adrenalin durchflutet, verkrampfte sich, und ich war hellwach. Manchmal klang sogar mein eigener Atem wie Annas Weinen.

Ich lauschte der alten, blinden Frau, die damals noch über uns wohnte und die nachts mit schweren Schritten durch ihre Wohnung wanderte, Türen zuknallte, Stühle herumrückte. Und immer wieder gab es einen schweren, dumpfen Knall, der unsere Decke erzittern ließ und den ich mir nicht erklären konnte, Nacht für Nacht, als fiele ein Medizinball auf die Erde. Sie sei früher Primaballerina am Staatsballett gewesen, erzählte mir die Hausmeisterin. Eine schlanke dunkle Schönheit, nicht mehr wiederzuentdecken in der dicken kleinen Person mit schneeweißen, schlecht geschnittenen Haaren, die ich tagsüber oft auf ihrem Balkon auf und ab gehen sah, an regnerischen Tagen in Ölzeug, mit einem Südwester auf dem Kopf, im Winter in einem Persianer mit passendem Hut, hin und her und hin und her, fast eine Stunde lang.

[16] Nachts löschte sie um Punkt zwölf das Licht, eine Weile war es dann still, dann stand sie wieder auf und ging herum, vom Schlafzimmer direkt über uns in die Küche, das Wohnzimmer, ins Bad und wieder zurück. Und dann gab es den dumpfen Knall. Jede Nacht.

Lange hatten wir einen großen dunklen Wasserfleck an der Decke in unserem Badezimmer, weil sie eines Nachts die Badewanne hatte überlaufen lassen. Nur weil ich wachgelegen und das Tropfen im Badezimmer gehört hatte, wurde eine größere Katastrophe vermieden. Sie ließ mich nicht gleich hinein, ängstlich öffnete sie ihre Tür nur einen Spalt, hinter ihr war es dunkel, sie sah mich mit ihren blinden Augen an wie ein aufgeschrecktes Tier im Wald.

In ihrer Wohnung hatte sich der Dreck aus Jahrzehnten angesammelt. Das gesamte Badezimmer hatte Schimmel an den Wänden, die Badewanne war schwarz verkrustet. Ich watete durch eine braune Brühe und stellte das Wasser ab. Als ich mich aufrichtete, sah ich, daß ihre Zahnbürste, die Zahnpaste, Seife und Waschlappen mit Bindfäden an Haken befestigt waren, wohl damit sie sie besser finden und nicht verlegen konnte.

Sie saß in ihrem Persianermantel überm Nachthemd in der Küche an einem Tisch mit einer verklebten Plastiktischdecke und aß Knäckebrot, auf das sie ein paar Tropfen Maggi träufelte. Ich sah, daß die Maggiflasche, ein Messer, einige Becher, Salz und Pfeffer, eine Senftube und ein völlig verdrecktes Handtuch ebenfalls mit Bindfäden befestigt waren, manche Fäden waren ineinander verknäult, wie ein großes Spinnennetz liefen sie quer durch die Küche.

[17] Mittendrin saß sie und mümmelte an ihrem Knäckebrot. Über ihr hing eine nackte Glühbirne. Der Linoleumboden zu ihren Füßen war mit Flecken von Verschüttetem übersät, daß man kaum noch sein Muster erkennen konnte. In einer Ecke häuften sich leere Verpackungen zu einem riesigen Berg. Es roch nach Schimmel und Tomatenketchup.

Sie sah vage in meine Richtung. Sie stören mich, sagte sie.

Es stellte sich heraus, daß sie keinerlei Versicherung besaß. Um sie nicht in Schwierigkeiten zu bringen, verschwiegen wir der Hausverwaltung den Wasserschaden, und jahrelang hatten wir den Fleck an der Decke.

Ich hätte sie fragen sollen, was der dumpfe Knall jede Nacht zu bedeuten hatte. Ich habe es nie herausgefunden.

Ich sah sie jetzt Nacht für Nacht vor mir, wie sie durch ihre dunkle, verdreckte Wohnung ging, und ich wünschte, ich wäre nie zu ihr hinaufgegangen. Als sie starb, brauchten sie allein drei Wochen, um die Wohnung auszuräumen. Eine elegante Dame im Pelzmantel mit sorgfältig frisierten platinblonden Haaren und Chanel-Handtasche überwachte die Arbeiten. Ihr Mercedes, mit Stuttgarter Kennzeichen, stand auf dem Gehweg direkt vor unserer Haustür. Sie sei die Tochter der alten Primaballerina, erzählte mir die Hausmeisterin, fast zwanzig Jahre lang habe sie ihre Mutter nicht mehr gesehen, und als sie verständigt wurde und man sie fragte, ob sie die Mutter noch einmal auf ihrem Totenbett sehen wolle, habe sie geantwortet: Um Gottes Willen, bloß nicht. Während mir die Hausmeisterin diese Schauergeschichte erzählte, trug ich Anna [18] auf dem Arm und vergrub meine Nase in der kleinen, warmen Kuhle ihres Nackens.

In meinen schlaflosen Nächten wurde ich von Ängsten überfallen, wie ich sie vor Annas Geburt nicht gekannt hatte. Der Alltag als einzige Todesfalle für mein Kind, dieses so frische, völlig unverletzte Leben, an einem Wäschebändchen erhängt, von großen Messern durchbohrt, vergiftet, mit gebrochenem Genick auf der untersten Treppenstufe, im Kindersitz in einem zerquetschten Auto mit laut grölendem Radio, Bilder von Krieg jagten mich, von Hungersnöten und Verwüstungen, die uns alle vernichteten. Ich hörte auf, die Nachrichten im Fernsehen zu sehen, bald konnte ich sie noch nicht einmal mehr lesen.

Durch mein Kind bekam ich Angst vor dem Leben, und das war das endgültige Ende meiner Jugend, denn ich erinnerte mich genau, was ich als junger Mensch an den Erwachsenen so verachtenswert gefunden hatte: ihren notorisch mißtrauischen Blick, ihre lächerliche Angst und ihre ständigen Warnungen vor dem Leben.

Xaver schenkte mir zu meinem ersten Geburtstag als Mutter die Teilnahme an einem Autosuggestionskurs. Dort verglich ein dünner, müde aussehender Mann in blütenweißen Jeans und weißem T-Shirt die Vorstellungskraft mit einem Wildbach, der einen mitreißen und verschlucken kann, und in zwölf Wochenstunden wollte er uns beibringen, das Wildwasser in ein friedliches Rinnsal in einem ordentlich befestigten Bett zu verwandeln. Schon der Gedanke gefiel mir nicht recht.

In der ersten Stunde lernten wir einen Satz, mit dem wir unserem panischen Ich bei jeder Gelegenheit das Maul [19] stopfen sollten: ES GEHT MIR MIT JEDEM TAG IN JEDER HINSICHT IMMER BESSER UND BESSER.

Mein Ich lachte über diesen Satz.

Ich ging nie wieder hin.

Statt dessen begann ich in meinen angsterfüllten Nächten mein Leben zu organisieren. In Gedanken packte ich die Koffer für unseren Urlaub im nächsten Jahr, ich studierte Reisekataloge und verglich die Angebote, ich plante Annas erste, zweite, dritte Geburtstagsparty, ich arrangierte komplizierte Babysitterabmachungen für den Fall, daß ich krank werden sollte, ich räumte in Gedanken die Wohnung um, suchte neue Farben für die Tapeten aus, ich versuchte mich an jedes Kleidungsstück zu erinnern, das ich besaß, und sortierte meinen Kleiderschrank, ich füllte unsere Steuererklärung aus, rechnete nächtelang herum, und als auch das geschafft war ohne darüber einzuschlafen, erfand ich, ohne es damals zu wissen, meinen neuen Beruf.

Oft bekam ich nämlich in all meiner schlaflosen Angst Hunger, aber ich war zu faul, in die Küche zu gehen, wollte nicht hinaus in die Kälte, also stellte ich mir den Inhalt des Kühlschranks vor und bereitete in Gedanken die kompliziertesten Gerichte zu.

Ich sah mir zu wie einem Fernsehkoch, der minuziös einen Arbeitsgang nach dem anderen erledigt, und hoffte, durch schiere Langeweile darüber einzuschlafen, aber oft genug war ich mit der gesamten Zubereitung fertig und hatte immer noch nicht in den Schlaf gefunden, also deckte ich in Gedanken den Tisch, entwarf kunstvolle, farbige Dekorationen auf meinem imaginären Teller aus Salatblättern, Früchten und Lachs, aus Gemüse, Terrinen in Aspik, [20] geschmorten, gebratenen, fritierten Delikatessen. Ich versuchte mich an einem japanischen Design für bayerische Schmankerln, an Mondrian ähnlichen Anordnungen von Gemüseplatten, an von Matisse inspirierten Salattellern mit blau gefärbten Lollo-Rosso-Blättern, ich arrangierte verschiedenfarbige Sülzen in Quadraten nach den Bildern von Mark Rothko und schrieb einen Satz Rothkos, den ich einmal auf einer Postkarte gefunden hatte, in goldenen Lettern aufs Damasttischtuch: LASST UNS DAS GROSSE SCHWEIGEN DURCHBRECHEN, DIE EINSAMKEIT ÜBERWINDEN. WIR MÜSSEN WIEDER LERNEN, FREI ZU ATMEN, WIR MÜSSEN DIE ARME HEBEN UND UNSERE ERSTARRUNG LÖSEN.

Meine eigene Erstarrung bestand nicht in Schweigen und Einsamkeit – im Gegenteil, ich war durch Anna ja nie mehr allein –, sondern in meiner ständigen Müdigkeit, die mich die Welt nur noch wie durch einen Schleier wahrnehmen ließ. Ich war zu jedem Gefühl zu müde, zur Liebe sowieso.

Clara schickte mich zu ihrem Akupresseur, einem sanften jungen Mann mit langen Haaren, der zu leise sprach. Er behandelte in seinem Wohnzimmer, in dem es nach Zitronengrastee roch und Zimbelmusik lief, auf dem Boden lag ein Flokatiteppich, in den Ikearegalen neben dem Massagetisch stand Rimbaud neben Fritjof Capra und den Fünf Tibetern. Er massierte meine Meridianpunkte und flüsterte ihre Bezeichnungen: KS4 – Grenztor, KS8 – Palast der Mühen, H3 – Geringes Meer, H7 – Göttliches Tor, K15 – Taubenschwanz, M45 – Grausame Bezahlung.

Er verlangte über zweihundert Mark, und schlafen konnte ich dennoch nicht.

[21] Xaver besorgte mir ein Massagebett. Es schüttelte und rüttelte, weckte mich auf, anstatt mich einzuschläfern, ich stellte es sofort aus, nachdem Xaver eingeschlafen war, und dann kochte ich in Gedanken wieder vor mich hin, oft bis zum Morgengrauen.

Als ich später anfing, Gerichte wie gemalte Bilder zu fotogafieren, hatte ich alle meine Arrangements bereits im Kopf, mein gesamtes Konzept, ich mußte nichts mehr ausprobieren, nichts verwerfen, alles, alles hatte ich bereits in meinen schlaflosen Nächten bis ins kleinste Detail vorbereitet.

Annas Therapeut habe ich nie gestanden, daß ich dem seltsamen Beruf des Food Photographer nachgehe, Fotografin mußte ihm reichen, ich wollte das Aha in seinem Blick nicht sehen, seine blöde psychologische Logik, die keinerlei Sinn für Humor hat.

Niemals würde ich diesem Menschen erzählen, wie Anna mit zwei Jahren, wenn sie ihre Köttelchen ins Klo gemacht hatte, in die Schüssel starrte, draufzeigte, zum größten ›Papa‹ sagte, zu einem kleineren ›Mama‹, dann verkündete ›Arbeiten gehen‹ und die Spülung zog.

Wie sie mit fünf behauptete, ein Mädchen namens Silvia Goldschmidt zu sein, und mich monatelang siezte.

Wie sie mit sechs plötzlich nur noch ganz langsam aß, Bissen für Bissen sorgfältig kaute und auf die Frage, warum sie denn so fürchterlich mähre beim Essen, antwortete: Wer langsam ißt, ist gut in der Liebe.

Nichts von Anna werde ich diesem Therapeuten verraten, nichts von der Anna, die ich kenne, die ich wirklich mehr geliebt habe als jeden anderen Menschen und [22] immer noch liebe in den wenigen Momenten, die ich sie in dieser jungen, haßerfüllten Frau wiedererkenne, die bei mir lebt.

Heute kann ich kaum verstehen, warum ich manchmal so böse wurde, so furchtbar böse, als Anna kam und mir meinen Schlaf wegnahm. (Oh, das ist nicht schwer zu verstehen, du warst immer schon eine hoffnungslose Egoistin, höre ich meine Mutter sagen.)

Ich habe meinen Alltag mit Anna geplant, organisiert und kontrolliert wie eine Schlacht gegen mich selbst. Manchmal, wenn ich das Glück hatte, einzuschlafen, hörte ich wenige Minuten später, so schien es mir, Anna rufen ›Mama! Mama!‹, tief wie eine Schiffssirene durch dicken Nebel, und es war bereits sieben Uhr, manchmal, wenn sie gnädig mit mir war, auch halb acht, aber immer war es viel zu früh, ich war müde, hatte Kopfschmerzen und rote Augen, war gereizt, ungeduldig, bösartig.

Jeden Morgen lag der Tag vor mir wie ein unüberquerbarer Ozean. Um nicht in seinen Fluten unterzugehen, nicht verrückt zu werden, galt es, ihn genaustens zu organisieren. Männer verstehen nicht, daß Organisation Abwehr von Psychosen ist. Für sie ist es das Gegenteil.

Xaver hält mich für neurotisch, weil ich jeden Tag wissen möchte, was mit mir geschieht. (Wie störend ich es doch früher empfand, daß meine Mutter ständig etwas mit uns vorhatte! Ihre dauernden kleinen Ausflüge und Projekte! Ihre Unfähigkeit, einfach nur zu Hause zu bleiben und gar nichts zu tun. Heute verstehe ich, daß sie ihren Alltag mit uns organisierte, um nicht unsere Gefangene zu werden.)

[23] Ich wollte nie abhängig sein von den Plänen anderer, selbst nicht von den Plänen eines Kleinkindes.

In den ersten zwei Jahren mit Anna wurde ihr Mittagsschlaf für mich zur wichtigsten Stunde des Tages, denn tagsüber konnte ich seltsamerweise schlafen.

Ich zählte die Stunden und Minuten bis ein Uhr. Fünf Stunden von Annas Aufwachen in der Früh bis zum Mittagsschlaf. Waschen und Frühstücken eine Stunde. Einkaufen eineinhalb Stunden. Noch zweieinhalb Stunden bis zum Mittagsschlaf. Dreißig Minuten Spielen, eine Stunde aufräumen, Essen kochen, essen, geschafft.

Ich verdunkelte ihr Zimmer, so daß sie oft glaubte, es sei bereits Nacht, hastig zog ich sie aus, schlug ihr eine Windel um, stopfte sie in ihren Schlafsack, atemlos vor Vorfreude auf meinen eigenen Schlaf.

Kaum hatte ich Annas Tür hinter mir zugezogen, fiel ich um wie ein gefällter Baum und tauchte in einen traumlosen Schlaf wie in einen schwarzen, tiefen See. Wenn ich aus ihm wiederauftauchte, war ich eine andere Person: nicht nur hübsch, charmant und selbstsicher, sondern auch glücklich, geduldig, friedfertig. Eine gute Mutter. Nachmittags liebte ich meine Tochter am meisten, und ich schämte mich, daß ich jemals ungeduldig die Minuten mit ihr gezählt hatte. An diesen glücklichen Nachmittagen wollte ich, daß die Zeit stehenbliebe.

Wenn sie rot und heiß vom Schlaf erwachte und die Sonne in ihr Zimmer schien, ließ ich den Reflex von meiner Uhr über die Wand neben ihrem Bett wandern, und sie jagte kichernd den Sonnenfleck, streichelte und küßte ihn und nannte ihn ›Wiwi‹.

[24] Wir gingen spazieren, fütterten die Enten, schaukelten stundenlang, bohrten mit Ästen in Gullis, balancierten auf Mäuerchen, backten Sandkuchen, erkletterten hundertmal die Rutsche.

Ihr erstes Wort war nicht Mama.

Eines Tages, an einem kristallklaren, sonnigen Herbsttag lehnte sie den Kopf in den Nacken und sagte langsam und genüßlich: Himmel. Sie lächelte. Himmel. Himmel. Himmel, sagte sie. Ich liebte sie zum Zerplatzen.

Und dann eines Tages, aus heiterem Himmel, verkündete sie: Anna nicht müde, Anna nicht Bett. Ihr kleiner Körper straffte sich, ihre Augen glänzten hellwach. Wir starrten uns an. Ich zitterte vor Erschöpfung, wie fast immer um diese Zeit nach fast zwanzig Stunden ohne Schlaf. Panik schoß hell und heiß in meinen Kopf. Kein Mittagsschlaf? Noch weitere siebeneinhalb Stunden bis zum Abend?

Behutsam, um ihren Widerstand nicht herauszufordern, nahm ich sie auf den Arm. Sie bäumte sich auf und schrie. Ich flüsterte ihr Beschwörungen ins Ohr, versprach ihr zwei Geschichten statt einer, ich versuchte sie mit Gummibären zu bestechen, erfolglos. Sie hatte sich entschieden. Keine Minute würde sie schlafen. Das war ihr Plan.

Ich hatte mich den ganzen Tag auf diese Stunde Schlaf gefreut, nur eine einzige Stunde, ich würde schlafen, das war mein Plan.

Anna tobte. Sie schrie mir so laut ins Ohr, daß ein scharfer Schmerz meinen Kopf spaltete wie ein Axthieb. Meine Nerven fühlten sich an, als lägen sie über der Haut, nicht darunter. Ich atmete durch den Mund tief ein und durch [25] die Nase aus, wie Clara es auf ihren Yogawochenenden im Zillertal gelernt und mir gezeigt hatte.

Ich bot drei Geschichten an. Anna schrie. Ich versprach, nach dem Mittagsschlaf mit ihr in den Zoo zu gehen. Sie holte aus und schlug mich ins Gesicht. Jetzt packte ich sie und legte sie so unsanft in ihr Bett, daß sie sich den Kopf stieß. Ihr Brüllen verwandelte sich in Weinen. Ich pustete, streichelte, tröstete, tief über ihr Bett gebeugt, daß mir das Blut in den Schläfen pochte. Ihr Weinen verebbte, sie verstummte schließlich ganz.

Als ich mich schließlich aufrichtete, glaubte ich, ohnmächtig zu werden. Sie verlangte einen weiteren Kuß, dann griff sie nach ihrem Schwan und rieb seinen Schnabel an ihrer Nase. Auf Zehenspitzen schlich ich aus dem Zimmer und die Treppe hinunter.

Auf der letzten Treppenstufe erwischte mich ihr Schrei wie ein Messer zwischen die Schulterblätter. Der Schwan war aus dem Bett gefallen. Ich gab ihr den Schwan.

Beim zweiten Mal hatte sie Durst. Ich brachte ihr Wasser.

Beim dritten Mal wollte sie noch einen Kuß. Sie bekam einen Kuß.

Beim vierten Mal war wieder der Schwan aus dem Bett gefallen. Bevor ich die Tür aufmachte, atmete ich mehrmals tief ein und aus.

Beim fünften Mal taten ihr auf unerklärliche Weise die Haare weh. Ich strich ihr über den Kopf, Ungeduld in meiner Stimme, die von Mal zu Mal härter klang. Und jetzt wird geschlafen, oder willst du, daß ich böse werde? Man stellt seinen Kindern die idiotischsten Fragen. All die [26] Sätze, von denen man sich nie vorstellen konnte, daß man sie jemals sagen würde, sie schlummern in einem und warten nur auf die passende Gelegenheit, um einem aus dem Mund zu springen wie der Teufel aus der Kiste.

Willst du, daß ich richtig böse werde? wiederholte ich. Sie sah mich mit blanken Augen an. Ja, sagte sie. Wir schwiegen, dann ging ich aus dem Zimmer.

Ich hatte noch nicht die Tür geschlossen, da brüllte sie schon los. Ich legte mich auf die Couch, schloß die Augen. Hellorange Blitze zitterten hinter meinen Augenlidern, ich sah mein vor Wut wallendes Blut vor mir, wie einen roten See, über den der Wind peitscht. ES GEHT MIR MIT JEDEM TAG IN JEDER HINSICHT IMMER BESSER UND BESSER. Sie trampelte mit den Füßen gegen die Wand, ihr Gebrüll steigerte sich zu einem langgezogenen, gellenden Schrei.

Ich sprang von der Couch, nahm zwei Stufen auf einmal, riß ihre Tür auf. Was willst du? schrie ich.

Sie stand am Geländer ihres Bettes und hatte den Mund so weit aufgerissen, daß ich ihre Augen nicht mehr sah.

Und dann geschah, wovor ich mich seither fürchte, weil es nicht nur einmal geschah, so sehr ich mir auch vornahm, nie, nie wieder: Meine Wut schoß als heiße Flamme durch meinen Körper, meine Hände glühten, und mein Kopf wurde ganz weiß, daß ich nichts mehr denken konnte. Ich riß Anna aus dem Bett, aus dem Schlafsack, ich zerrte ihr die Windel herunter und brüllte: Du willst nicht schlafen? Dann nicht! Dann eben nicht!!! Nackt ließ ich sie im Zimmer stehen, rannte hinaus und knallte die Tür hinter mir zu.

Kreischend hängte sie sich an die Türklinke, öffnete mit [27] Mühe die Tür und rannte hinter mir her. Nackt, winzig, weinend. Sie verkrallte sich in meinen Rock, ich schüttelte sie ab. Wie ein kleiner Hund lief sie hinter mir her. Immer wieder griff sie nach mir, und immer wieder wehrte ich sie ab. Da schlug sie nach meinen Beinen. Ich drehte mich zu ihr um. Ich hob die Hand. Ich war drauf und dran, sie zu schlagen. Ein entsetzlicher, langer, hoher Schrei kam aus meinem Mund, wie ich ihn noch nie von mir gehört hatte. Keinen Menschen habe ich je so angeschrien wie mein Kind.

Anna verstummte und riß die Augen auf. Ich ging die Treppe hinunter, sie lief wimmernd hinter mir her. Ich warf mich auf die Couch, schloß die Augen. Anna stand vor mir, am ganzen Körper von Schluchzern geschüttelt, sie zerrte an meinem Arm.

Geh weg, schrie ich, ich bin müde, ich will schlafen! Geh weg!

Mit ihren kleinen Fingern versuchte sie, mir die Augenlider hochzuschieben. Ich drehte mich auf den Bauch.

Mama! schrie sie.

Geh weg! antwortete ich.

Mama! schluchzte sie.

Geh weg!!! schrie ich.

Und dann ging sie weg. Sie legte sich auf den Teppich, splitterfasernackt, krümmte sich und weinte leise. Ich sah sie an, und plötzlich verließ mich meine weiße Wut, wie eine Decke, die von mir gezogen wurde. Ich erschrak. Ich ging zu ihr, nahm sie auf den Arm, ihr zitternder Körper preßte sich gegen meinen, sie schlang ihre Arme um meinen Hals. Meine Tränen liefen über ihre Schulter auf ihren Rücken.

[28] Ich schäme mich bis heute.

Ich ging mit ihr auf dem Arm zum Fenster. Ein kleiner Fetzen Hellblau hing über den Dächern. Sie bog den Kopf nach hinten. Himmel, sagte sie, dann sah sie mich an und lächelte. Himmel, wiederholte sie.

Über uns ging die blinde Primaballerina auf ihrem Balkon auf und ab. Sie trug trotz des schönen Wetters ihren Persianermantel und einen gelben Südwester auf dem Kopf, der leuchtete wie die Sonne. Drei Schritte hin, drei Schritte her.

Clara stellt ihr Geschenk vor mich auf den Tisch.

Soll ich raten?

Pack’s aus, sagt sie.

Vorsichtig versuche ich, den Tesafilm vom teuren Geschenkpapier zu lösen, Clara benutzt immer besonders ausgefallenes Geschenkpapier, wohingegen ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie Geschenkpapier gekauft habe. Ich sammle das alte und verwende es wieder, manchmal bekommen die Leute wahrscheinlich von mir Geschenke in ihrem eigenen Geschenkpapier zurück, unordentlich eingeschlagen, die Ecken verwurstelt, zerknittert, kreuz und quer mit Tesafilm befestigt. Ich bin zu ungeduldig, um Geschenke hübsch zu verpacken.

Es ist ein Radio mit einer großen Digitalanzeige.

Kein Schwein? sage ich und bin fast ein bißchen enttäuscht.

Nein, sagt Clara, ausnahmsweise nicht. Das ist ein White-Noise-Maker, ich habe ihn aus Amerika mitgebracht. Du wirst schlafen wie noch nie. Sie steckt den [29] Stecker in den Trafo und dann in die Büchse, dreht an ein paar Knöpfen, und es ertönt ein Rauschen, sonst nichts.

Das ist leichter Regen, erklärt sie mir begeistert, es gibt schweren Regen, leichten Regen, Wasserfall und Brandung. Sie dreht den Knopf, das Rauschen wird rhythmisch unterbrochen. Du kannst sogar einstellen, ob du lange oder kurze Brandung haben willst, und alle anderen Geräusche werden einfach übertönt.

Sie drückt mir die Bedienungsanleitung in die Hand. Ein Mann im Bett ist dort abgebildet, auf seinem Nachttisch der White-Noise-Maker, der Mann schläft, aus seinem Mund kommt eine Blase, in der steht ›rzzzz, rzzzz‹. Ein bellender Hund, ein Lastwagen und ein weinendes Kind sind mit einem großen roten Kreuz durchgestrichen.

Clara dreht den Knopf zurück auf Regen. Es rauscht. Clara sieht mich an. Draußen scheint die Sonne. Wir lauschen dem Regen. Danke, sage ich. Sie hört mich nicht.

[30] Die Weihnachtsgans

Ein dürrer Weihnachtsbaum steht vor der Station. Die Krankenschwester, die mich zu meinem Zimmer führt, trägt schwarze Strümpfe und weiße, orthopädische Sandalen. Sie öffnet wortlos die Tür, mein Vater geht als erster hinein, stellt sich ans Fenster, schiebt den Vorhang zur Seite und starrt aus dem Fenster, während ich mich ausziehe. Seine Brille hängt schief auf seiner Nase, ich habe sie ihm zerbrochen, als sie mich ins Auto geschleppt haben. Seine dünnen, langen Haare hängen schlapp und müde über seinen Mantelkragen. Ich flehe ihn an, sie sich endlich abzuschneiden, er sähe mit kurzen Haaren so viel besser aus.

Meine Mutter gibt mir mein Nachthemd. Zwei Zimmer weiter hat Imo gelegen, sagt sie zu niemand Bestimmtem, warum bricht das alles über uns herein? Warum? Kann mir das mal jemand sagen?

Mein Vater antwortet nicht. Er tritt in seinen Cowboystiefeln von einem Bein aufs andere.

Mir ist kalt. Mir ist jetzt immer so kalt. Ich steige ins Bett unter die Decke und lege meine Hände in meine Bauchkuhle wie in eine Schublade. Sie wollen, daß ich einen Bauch bekomme. Sie wollen nichts mehr, als daß ich einen fetten, schwabbeligen Bauch bekomme. Meine Mutter [31] hängt meine Jeans und meinen Pullover über einen Stuhl. Die Hosenbeine sind kaum breiter als die Ärmel. Darauf bin ich stolz. Das werden sie nie kapieren. Sie wollen, daß ich niemals wieder in diese Jeans passe.

Meine Mutter legt meinem Vater die Hand auf die Schulter. Mensch, sagt er zum Fenster hinaus, soweit sind wir jetzt schon.

Die Schwester schiebt den Tropf ins Zimmer. Meine Mutter nimmt ihren Mantel und ihre Handtasche. Sie beugt sich über mein Bett. Sie riecht nach Chanel No 19. An ihrem Hals ist ein Pickel. In ihren Augen stehen Tränen. Sie überlegt es sich anders und küßt mich nicht.

Sorry, sage ich zu meinem Vater und deute auf seine Brille.

Brillen kann man ersetzen, sagt er. Seine Stimme klingt belegt. Er räuspert sich.

Die Schwester steht neben dem Tropf und wartet. Meine Eltern nicken ihr zu, dann gehen sie.

Die Schwester rollt den Tropf mit der Nährlösung an mein Bett und nimmt meinen Arm wie einen Stock in die Hand. Und das an Weihnachten, sagt sie kopfschüttelnd, wo es so gute Sachen zu essen gibt.

Wenn mir meine Jeans nicht mehr passen, nehme ich mir das Leben.

Von der Weihnachtsgans mochte ich immer am liebsten das Füllsel: Äpfel mit Nüssen und Rosinen, sie dampften noch, wenn Imo sie aus der Gans herausholte wie aus einer großen Schüssel. Meine Großmutter wurde von allen Imo genannt, seit ich als kleines Kind Omi in Imo verdrehte.

[32] Als kleines Kind. Das ist so weit weg wie der Mond. Als kleines Kind warst du so süß, sagt meine Mutter oft, und dann könnte ich ihr glatt die Fresse polieren.

Die letzte Weihnachtsgans gab es vor zwei Jahren. Danach war nichts mehr wie vorher. Meine Mutter glaubt, daß ich seit Imos Tod nichts mehr esse.

Am Weihnachtsmorgen vor zwei Jahren weckte Imo mich um sieben Uhr früh. Sie trug noch ihr Nachthemd, ein enges, langes mit Sonnenblumen bedrucktes T-Shirt. Ihr Körper war weich und rund unter dem Stoff, in Imos Umarmungen sank man wie in ein großes Kissen.

Du brauchst nicht aufzustehen, Anna, flüsterte sie.

Ich will aber, sagte ich.

Sie drückte mich, und ich roch den schwachen Lavendelduft ihres Nachthemds. Nichts sträubte sich in mir, wie bei meiner Mutter. Warum? Ich weiß noch, wie ich dachte, warum ertrage ich es nicht, wenn Wally mich umarmt? Warum wird mein Körper unwillkürlich steif wie ein Brett? Warum ertrage ich ihre Haut nicht, ihren Atem, ihr Fleisch? Manchmal gebe ich mir wirklich Mühe, weil ich sehe, wie sehr sie sich danach sehnt, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht.

Imo verließ das Zimmer, ich stand auf und stellte mich auf die Waage, noch halb im Schlaf. Ich wog achtzig Gramm weniger als am Vortag. Dieser Tag fing gut an, ohne Schuldgefühle und schlechtes Gewissen. Ich hatte meine eigene Waage mitgebracht, fremden Waagen traue ich nicht. Ich weiß noch genau, wieviel ich wog an dem Tag, an dem Imo mich zum letzten Mal umarmte.

[33] Ich wiege mich jeden Tag. Wenn ich nicht zugenommen habe, trinke ich 0,2 l Milch, exakt abgewogen, mit einem Teelöffel, Schlückchen für Schlückchen. Feste Nahrung esse ich nur noch mit chinesischen Stäbchen, die ich immer dabeihabe, auch hier im Krankenhaus. Ich finde es, ehrlich gesagt, ganz schön, in Lebensgefahr zu sein. Ich fühle mich leicht und elegant. Ich bin zu dünn für diese Welt, ich brauche mich nicht mit ihr abzugeben.

Schämst du dich nicht? fragt mich Ma. Schämst du dich nicht, dich absichtlich zu Tode zu hungern, wenn anderswo die Menschen verhungern?

Ich sehe zu Boden und frage mich, warum sie sich angesichts all des Elends dieser Welt nicht schämt zu essen. Warum schämen sie sich nicht, mir diese Fragen zu stellen?

Ich gehöre schon lange nicht mehr zu ihnen, ich mache sie nur unglücklich.

Wir alle dachten, Imo mache es glücklich, wenn wir Weihnachten bei ihr verbrächten. Wir dachten, wir tun es ihr zuliebe.

Als wir vor zwei Jahren an Heiligabend bei meinen Großeltern eintrafen, saßen alle schon in der Küche und sangen Weihnachtslieder, meine Tante Charlotte, mein Onkel Robert, meine kleinen Vettern, selbst meine Kusine Lena.

Damals hatte Lena noch ihre Glatze. Sie schimmerte weiß in der dunklen Küche. Auf den Hinterkopf hatte sie sich eine Spinne tätowieren lassen. Sie verdrehte die Augen, als ich hereinkam und sang Vom Himmel hoch, da komm ich her.

[34] Als ich klein war, konnte man kurz vor der Bescherung aus dem Küchenfenster den Weihnachtsmann hinten durch den Garten auf einem Esel davonreiten sehen. Knecht Ruprecht führte den Esel, der Weihnachtsmann hatte einen spitzen Hut auf und hielt einen großen leuchtenden Stern in der Hand. Er sah, wenn ich es genau bedenke, eigentlich eher aus wie Nikolaus, aber ich konnte die beiden sowieso nie recht auseinanderhalten.

Ich muß fünf oder sechs gewesen sein, da fand ich im Badezimmer ein wenig Watte unterm Waschbecken, und auf dem Beckenrand lag eine offene Tube Uhu. Ich dachte mir nichts dabei, aber dann, während wir in der Küche die Weihnachtslieder sangen, fiel mir auf, daß Onkel Robert und Alfred, der Bruder von Imo, plötzlich nicht mehr in der Küche waren. Ich erschrak. Ein großes schwarzes Loch tat sich vor mir auf und drohte mich zu verschlucken. Ganz allein auf der Welt war ich mit einem Mal; da nahm Imo Lena und mich an der Hand und führte uns zum Fenster. Mal sehen, sagte sie wie jedes Jahr, ob wir zufällig den Weihnachtsmann entdecken.

Als er dann pünktlich wie immer vorbeikam, sah ich nicht zu ihm, sondern auf Imo. Sie sah aus dem Fenster, die Falten in ihrer Haut sahen aus wie Schlittenspuren im Schnee. Zum ersten Mal in meinem Leben fand ich sie alt.

Oh, sagte ich aus meinem schwarzen Loch heraus zu ihr, da! Guck doch! Der Weihnachtsmann! Und ich sah, wie ein Lächeln über das Gesicht meiner Großmutter wanderte wie ein Lichtstrahl. Sie drückte Lena und mich an sich.

[35] Ja, flüsterte sie, da haben wir aber Glück gehabt. Wir haben ihn tatsächlich gesehen!

Keiner außer Imo hat damals irgendeine Veränderung an mir bemerkt. Ma behauptete später, sie habe alles genau registriert, habe aber nicht mit mir darüber sprechen wollen, um es nicht noch schlimmer zu machen.

An diesem Weihnachten, vor zwei Jahren, bekam ich von ihr einen grünen Angorapullover, und da ich ihr eine Freude machen wollte, zog ich ihn sofort an. Er kratzte. Ich weiß noch, wie ich dort in der Küche saß und mir nicht wohl war in meiner Haut, wie ich mich zwar wunderbar dünn fühlte, stark und schön, aber auch einsam, weit entfernt von allen anderen, selbst von Imo. Meine ganze Familie saß dort, winzig klein, weit weit weg in der Küche, wie in einem Gehäuse aus Glas. Ich hätte das Gehäuse mit meiner ganzen Familie darin in die Hand nehmen können, um es zu schütteln, und es hätte darin geschneit.

Ich fror, wie ich jetzt immer fror, seit ich kaum noch was aß, und der Angorapullover schabte auf meiner Haut, als sei er aus Roßhaar.

Ich weiß noch, daß meine Großmutter ein elegantes, kaffeebraunes Kleid trug und eine zweireihige Perlenkette, sie hatte sich zur Feier des Tages geschminkt und sah besser aus als alle anderen. Sie wirkte vollkommen eins mit sich, während wir anderen mit dem einen oder anderen Makel behaftet waren. Meine Mutter hatte einen großen roten Pickel am Hals, der sich beim Singen bewegte, direkt über dem Kragen ihres teuren Kostüms. Sie hatte jetzt öfter Pickel durch die Hormonumstellung. Sie erklärte mir, was [36] in ihrem Körper vor sich ging, sie sagte: Für dich fängt jetzt all das an, was für mich aufhört.

Tante Charlotte war zu fett, wie immer. Sie trug ein lila Kostüm, das ihr zu eng war, und eine geblümte Bluse und sang voller Inbrunst. Lena findet sie unmöglich, aber wenn es nach mir ginge, könnten wir gern die Mütter tauschen. Charlotte ist vielleicht spießig, aber friedfertig. Sie paßt überhaupt nicht zu ihrem Mann Robert, der für teure Anzüge schwärmt und immer, wenn ich ihn sehe, seinen Walkman dabeihat und altmodischen Kram hört, die Rolling Stones oder Bob Dylan oder so. Wie mein Vater. Selbst er quält sich an Weihnachten in einen Anzug, trägt aber Cowboystiefel dazu und keinen Schlips.

Seine dünnen langen Haare hatte er ordentlich zurückgebürstet, ich stand hinter ihm und konnte sie riechen. Die Männer sangen bei den Weihnachtsliedern nie mit, sie grinsten verschämt vor sich hin und starrten auf ihre Schuhspitzen. Imo ging an ihnen vorbei und tätschelte beiden die Wange. Sie lächelte vielleicht auffällig viel an diesem Abend, ich weiß es nicht. Später hat Ma behauptet, Imos gekünstelte Fröhlichkeit sei ihr gleich aufgefallen. Ich fand, alle waren gekünstelt an diesem Abend außer Imo.

Sie freute sich wirklich über den Lavendelbadeschaum, den ich ihr schenkte, das konnte ich sehen. Und sie schenkte mir, was ich mir gewünscht hatte: Das große Dr.Oetker-Schulkochbuch. Dann bekoch uns mal schön, sagte sie zu mir, und plötzlich kniff sie mir in die Rippen, daß ich einen kleinen Luftsprung machte vor Schmerz, aber denk dran, Anna: Nur eine dicke Köchin ist eine [37] gute Köchin. Sie lachte. Ihr Lachen klang ganz normal. Wie immer.

Wenn erst die Geschenke ausgepackt sind, fühlt man sich, als hätte man sich überfressen. Man ist immer noch hungrig, obwohl der Bauch voll ist.

In der Küche war es kalt. Imo gab mir eine Tasse Tee. Wir tranken schweigend. Die beiden nackten Gänse lagen in ihrem Blut auf den Tellern, schwarze Löcher zwischen den Beinen.

Imo sah mich an. In ihrem Nachthemd, die grauen Haare noch nicht aufgesteckt, sondern lang herunterhängend, wirkte ihr altes Gesicht wie ein Versehen. Ich sah sie plötzlich, wie sie gewesen sein mußte, als sie jung war. Es schien nicht so lang her, wie ich immer geglaubt hatte. Das machte mir Angst.

Sie stellte ihre Tasse ab. O Gott, sagte sie leise, ich habe keine Lust. Ich habe einfach keine Lust mehr. Jedes Jahr dasselbe. Alles wiederholen. Immer wieder und wieder. Als ginge es nur noch um die Wiederholung. Als wüßten wir nicht, daß sich alles verändert.

Sie sah mich scharf an. Dir kann ich das ja sagen, nicht?

Ich nickte und fühlte mich geehrt.

Ich hasse Wiederholungen, flüsterte sie. Ganz langsam verzog sich ihr Gesicht zu einem müden Lächeln. Na dann, sagte sie laut und stand auf.

Draußen wurde der Himmel stahlgrau.

Energisch fuhren ihre Hände in die Gänse und kamen wie mit roten Handschuhen überzogen wieder heraus. Ich hielt ihr einen kleinen Teller hin, und sie legte das Herz [38] und die Leber darauf. Das Gänseherz hatte wirklich eine gleichmäßige Herzform und war blaßrosa. Es sah hübsch aus, wie ein Anhänger.

Um Punkt zehn Uhr würde ich es in Butter braten und zusammen mit der Leber meinem Großvater als Weihnachtsfrühstück ans Bett bringen.

Er würde sich lächelnd aufsetzen, wie er es immer tat, wenn er mich mit dem Teller neben seinem Bett stehen sah, er würde sich die spärlichen weißen Haare aus der Stirn streichen und mir ›Schöne Weihnachten‹ wünschen.

Was würde er tun, wenn es keine Wiederholung mehr gäbe?

Ich gab ihm das Tablett. Er lächelte mich an. Seine Schlafanzugjacke stand offen. Seine Brusthaare waren weiß und gekräuselt wie bei einem Lamm. Er soll früher ein Frauenheld gewesen sein. Ich stellte mir Frauenhände in seinem Lammfell vor.

Er stach die Gabel in das Gänseherz. In der Butter schwammen kleine Blutstropfen.

Ma kam in die Küche geschlurft. Sie sah verquollen aus, die Augen so schmal wie Schlitze. Ihr Hintern bewegte sich wie eine große Glocke unter dem dünnen Nachthemd. Sie haßt ihren Hintern, sie behauptet, daß sie ihn von Imo hat.

Jeder in der Familie kennt die Geschichte, wie mein Vater ihr, als sie noch nicht verheiratet waren, ein Abendkleid geschenkt hat; nachtblau mit meergrünen Pailletten, ein Kleid wie aus dem Märchen, und wie er einen Tisch in einem sündhaft teuren Restaurant reserviert hatte, um dort mit meiner Mutter in dem neuen Kleid essen zu gehen. [39] Aber sie kam nicht. Sie kam den ganzen Abend nicht, und er meinte, sie habe es sich vielleicht anders überlegt und wolle ihn nie wieder sehen.

Aber meine Mutter saß heulend zu Hause, weil sie nicht in das Kleid paßte. Ihr Hintern war zu fett.

Ma schenkte sich einen Kaffee ein und sah auf die beiden bleichen Gänse. Meinst du, die werden rechtzeitig gar, Imo? Sie ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen.

Natürlich, erwiderte Imo und drehte mir den Rücken zu. Einen Moment lang war es still.

Ma legte das Gesicht in die Hände. Ich habe fast überhaupt nicht geschlafen, sagte sie. Das sagt sie fast jeden Morgen. Seit meiner Geburt hat sie Schlafstörungen, sie war deshalb schon einmal in einer Schlafklinik, aber es hat nichts genützt.

Ich schnitt die Äpfel klein und gestattete mir selbst eine hauchdünne Scheibe. Der Geschmack überwältigte mich fast, ich bekam weiche Knie, so süß war dieser Apfel. Du mußt höllisch aufpassen, wenn dir das passiert. Sekunden später siehst du dir zu, wie du dir alles in den Mund stopfst wie im Rausch, und wenn du dich dann nicht erbrechen kannst, weil sie dich beobachten, ist das wie Folter. Ich fühle mich gut und stark, wenn ich fast nichts esse. Gelangt auch nur eine Kalorie zuviel in meinen Körper, gerate ich in Panik, überfällt mich beinahe Todesangst, als hätte ich Gift geschluckt, versagt, alles verloren. Mein Fleisch fühlt sich dann fett und quallig an, es verrät mich, es tut, was es will, ein Haufen dummes, fettes Fleisch. Jeder Tag ist ein neuer Kampf gegen diesen Quallenkörper. Er hat immer Hunger. [40]