Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Die STADT versinkt im Chaos. Nach Mortons Sturz kämpfen nun andere um die Macht, und die entfesselten Hexen scheinen diesen Kampf zu gewinnen. Verzweifelt schickt der zerstrittene STADTrat nach Fahrat, doch der Schwertler ist im sagenumwobenen Dschungel von Tarda Tekbat verschollen. Da wird Samson, ein ungepflegter, junger Außenseiter unversehens zum Spielball der rivalisierenden Kräfte. Er gerät mitten hinein in den Kampf um die STADT, von deren Existenz er bislang nicht den blassesten Schimmer hatte. Doch warum haben es der Unterweltkönig Devil Malone, hungrige Krenken, Bluthunde und rachsüchtige Hexen auf den Jungen abgesehen? Hat es mit seiner mysteriösen Herkunft zu tun? Als Fahrat endlich auftaucht und sich auf die Seite des Jungen schlägt, läuft ihnen bereits die Zeit davon, denn der Hexensabbat naht. Der neue STADTroman von Erfolgsautor Andreas Dresen führt die Leser noch tiefer hinein in die Straßenschluchten und die Geheimnisse der STADT und ihrer fantastischen Bewohner. Fahrats Abenteuer ist noch längst nicht vorüber, und er muss es mehr denn je mit seiner eigenen Familiengeschichte und seinen Ängsten aufnehmen, um dem jungen Samson - und einer alten Freundin - beizustehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 577

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andreas Dresen

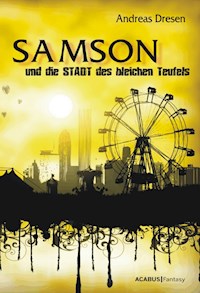

Samson

und die STADT des bleichen Teufels

Ein STADTroman

Dresen, Andreas: Samson und die STADT des bleichen Teufels, Hamburg, ACABUS Verlag 2012

Originalausgabe

PDF-ebook: ISBN 978-3-86282-056-6

ePub-ebook: ISBN 978-3-86282-135-8

Print (Paperback): ISBN 978-3-86282-055-9

Lektorat: Sophia Schmidt und Annika Bauer, ACABUS Verlag

Umschlaggestaltung: Claudia Müllerchen, ACABUS Verlag

Umschlagmotiv: © Banauke

Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

Bibliografische Information der Deutschen

Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im

Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© ACABUS Verlag, Hamburg 2012

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.acabus-verlag.de

eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net

Für Kerstin

Dramatis Personae

Teil 1

Dschungel

Samson

Devil Malone

Würmer

Angriff der Maschinen

Im Tempel

Die Entführung

Der Auftrag

Ein Hausgott im Badezimmer

Flucht aus Tarda Tekbat

Sackgasse

Das Medaillon

Teil 2

Hexentribunal

Grumpfe

Meister Jogus

Posttraumatisches Belastungssyndrom

Tierheim

Alte Freunde

Aufbruch

Die STADTkarawane

Im Visier des Gesetzes

Devils Inn

Auf dem Dach der STADTverwaltung

Teil 3

Im STADTrat

Gefängnis

Der Styx

Dark Vegas

STADTbibliothek

Die Fährte

Der Wirre Walter

Der Bluthund

Gyros mit allem

Im Ghoulreich

Teil 4

Zu spät

Der Underground-Circus

Hexensabbat

Auf dem Spectaculum

Das Ende

Ein neuer Kanzler

Ein alter Freund

Dramatis Personae

Samson

ein ungewaschener, junger Mann

Fahrat

ein Schwertler mit einem Faible für kulinarische Abenteuer

Meera

eine junge, grüne Frau mit einem Faible für Abenteurer

Meister Jogus

Besitzer des Underground Circus

Reugel deReemer

Großvater von Fahrat und Freigeist

Heinrich deReemer

Vater von Fahrat und kein Freigeist

Hexen

Baddha

Ex-Freundin von Fahrat

Emily

fordert Baddha heraus

Muirre

Vorsitzende des Hexengerichts

Toup

Rachsüchtige Hexe

STADTwache

Rangoon

Oberster STADTwächter

Bernd

hat ein wachsames Auge auf Fahrat

Heinz

hat ein noch wachsameres Auge auf Fahrat

STADTkarawane

Humboldt

Der Karawanenführer

Kandt

Einfamilienhausbesitzer

Livingston-Cousteau

Wassergöttinanbeter

Devil Malone

krimineller Nekromant und Gründer von Dark Vegas

Der Emissär

sein williger Handlanger

Karen Kowalski geb. Grün

Samsons Mutter

Milan

eine traurige Figur, Karens große Liebe

Gulio

ein Ratsdiener auf Brautschau

Brown Sugar

Wirt des Devils Inn

Ava

eine junge Frau, die den Schwarzen Engel besiegt hat

Morton

der Schwarze Engel

Teil 1

Dschungel

Fahrat war kurz davor, in Panik zu geraten. Er schluckte. Sein Herz raste und schlug ihm bis zum Hals. Verzweifelt versuchte er die Kontrolle über seine Gefühle zurück zu erlangen. Er zwang sich langsamer zu atmen. Hatte er da etwas gehört? Oder bildete er sich das wieder nur ein?

Der graue Himmel lag drückend auf den Bäumen. Der Urwald war dicht und still. Fahrat konnte nichts hören, außer seinen eigenen Atem. Die Stämme der Bäume ragten bedrohlich über ihm in die Höhe, schienen ihn einzukreisen. Kroch da etwas langsam über den Boden? Der Schwertler meinte ein Scharren und Kratzen zu hören. Sein Atem begann sich wieder unkontrolliert zu beschleunigen, sein praller Bauch hob und senkte sich unter seiner verschwitzen und zerrissenen Kleidung. Er strich sich eine Strähne seines dunklen Haares aus dem Gesicht, danach zog er den Riemen seines Rucksacks fester, damit er fest an seinem Körper anlag.

Irgendetwas ist hier, dachte er verzweifelt. Er starrte in die grüne Finsternis des Waldes, in dem er sich gnadenlos verirrt hatte, doch er sah nichts außer Ästen und Blättern. Oder bewegte sich dort hinten etwas? Seine Hände begannen zu zittern.

Panik ist der Tod des Abenteurers, murmelte er den alten Merkspruch aus seiner Schwertler-Ausbildung. Er versuchte erneut, seinen Atem langsamer werden zu lassen. Da ist nichts, zwang er sich zu denken. Ich bilde mir das nur ein. Niemand jagt mich. Ich bin alleine.

Panik ist der Tod des Abenteurers, wiederholte er langsam. Aber ich bin kein Abenteurer! Ich wollte nie einer sein! Diese plötzliche Erkenntnis durchzuckte Fahrat wie ein Blitz. Er drehte sich um sich selbst, ließ den Blick unruhig von einer Seite zur nächsten wandern. Etwas knackte im Gebüsch. Ein Ast fiel zu Boden.

Da war es um Fahrats Selbstbeherrschung geschehen. Ohne zu sehen wohin, lief der Schwertler los. Er riss die Arme hoch, um sein Gesicht vor den peitschenden Ästen zu schützen. Dadurch sah er noch weniger, aber das war ihm egal. Hauptsache weg von diesem Ort, raus aus dem Wald. Stolpernd preschte er durch das Unterholz. Büsche und Sträucher verfingen sich in seiner Kleidung, rissen weitere Fetzen heraus. Wurzeln stellten sich dem Schwertler in den Weg, ließen ihn straucheln, doch er beachtete sie nicht. Er rannte, rannte, rannte, bis ihm der Atem ausging.

Keuchend blieb er stehen und sog japsend die Luft ein. Er lauschte. Stille umfing ihn und er entspannte sich kurz. Er hatte es abgehängt. Wenn überhaupt etwas hinter ihm her gewesen war. Der Schwertler lachte verlegen. Jetzt kam ihm seine Panikattacke albern vor. Dann kratzte etwas leise über den Boden. Fahrat erstarrte erneut.

Das Geräusch kam näher. Fahrat fröstelte und zog lautlos seinen Degen. Die Waffe seines Großvaters, die er dem Verräter Kairo abgenommen hatte. Er lauschte. Alles war wieder still.

Kein Vogel sang in den Bäumen, nur die kondensierte Schwüle des Waldes tropfte hin und wieder von den Blättern. Sie schien sich irgendwo in dem schier endlosen Grün der zahllosen Pflanzen verfangen zu haben und lastete schwer auf dem schwitzenden Schwertler.

Er wusste nicht mehr, wie lange er schon durch dieses Dickicht irrte. Das Portal am Ende der Welt hatte ihn einfach hier ausgesetzt, ohne Karte, ohne Hinweis darauf, wo er sich befand. Aber Fahrat ahnte, warum er hier war. Irgendwo in diesem Dschungel lag Tarda Tekbat, die untergegangene Stadt. Dies war der letzte bekannte Aufenthaltsort von Reugel deReemer. Meera hatte ihm davon berichtet. Er musste seinen Großvater finden. Ein einziges Gespräch würde so viel klären. Um hierher zu kommen, hatte er – wenn auch nicht absichtlich – Ava im Stich gelassen, und er hatte seine Angst vor der Wildnis unter Kontrolle bekommen. Bis jetzt.

Plötzlich kam ein leichter Wind auf. Das Dickicht schien an einer Stelle etwas lichter zu werden und Fahrat schöpfte Hoffnung. Er nahm seine letzte Kraft zusammen, drehte sich entschlossen um und hackte sich den Weg nach vorne frei.

Kurz darauf stand er am Rande eines Talkessels und er konnte so weit blicken, wie schon seit Tagen nicht mehr. Unter ihm erstreckte sich ein Tal, und um dieses, soweit sein Auge reichte, nur saftig grüner Wald.

Und mitten in dieser Senke erblickte er zum ersten Mal die Ruinen von Tarda Tekbat. Wie abgenagte Fischgräten lagen sie zu seinen Füßen, verblichenen Kadavern gleich, die unter grünem Schleim begraben waren. Nur noch an wenigen Stellen lugten weiß und grau die Reste der ehemals prächtigen Metropole hervor. Doch heute war Tarda Tekbat eine versunkene Stadt, versunken in den Tiefen des ewigen Dschungels. Im Osten begrenzte ein brodelnder Sumpf das Gebiet von Tarda Tekbat, an allen anderen Enden war sie von den Hügeln der Wildnis umgeben. Die Reste der Stadt schimmerten silbern-grün in der Nachmittagshitze. An einigen Stellen ragten Reste von Hochhäusern wie verfaulte Backenzähne in den diesig grauen Himmel empor. An anderen Orten konnte Fahrat noch lange Straßenzüge ausmachen, vereinzelt auch eingefallene Kirchen. In der Mitte des Gebietes aber stieg ein Tempel wie eine groteske, wild wuchernde Pyramide in die Höhe und überragte alle übrigen Gebäude. Bewachsen mit Bäumen und Schlingpflanzen thronte er wie ein aufgepfropftes Geschwür über der dunklen Metropole. Eine düstere Heiligkeit strahlte von diesem Ort aus, unterdrücktes Leben in totem Stein. Doch die Stadt war still. Nirgendwo schien sich etwas zu bewegen. Tarda Tekbat wirkte leer auf den Schwertler, ausgeblutet und vergessen. Hier lebte niemand mehr.

Fahrat sank enttäuscht zu Boden. Der Schweiß brannte in seinen Augen, doch das merkte er nicht mehr. Die Fliegen setzten sich auf seine Haut. Mit ihren spitzen Beinen kratzten sie über seine Arme, über sein Gesicht, saugten an den feinen Tröpfchen, die sich bildeten. Gedankenverloren verscheuchte der Schwertler die Insekten.

Fahrat war am Ende seiner Kräfte. War alles umsonst gewesen? Die ganze Qual? Hier war nichts mehr. Meera, die ihm von Leben in Tarda Tekbat erzählt hatte, musste sich geirrt haben. Noch nicht einmal die Tiere des Waldes schienen sich an diesem Ort aufhalten zu wollen. Außer den Fliegen hatten weder Vogel, noch Reh, noch Raubtiere Fahrats Weg gekreuzt.

Nur die bedrückende, schwüle Stille war hier – und die Angst. Diese Stadt ist so tot wie ein Golem ohne das belebende Wort.

Der Schwertler steckte den Degen weg. Hier würde er ihn wohl nicht mehr brauchen.

Es knirschte leise im Unterholz. Fahrat schrak auf und sprang behände auf die Füße. Da war es wieder. Jetzt war er sich sicher, etwas gehört zu haben. Ein unnatürliches Geräusch, gerade so, als ob Stahl auf Eisen schabte, eine Kette rasselte und etwas durch die Büsche schlich, das kein Gefühl für die Angst kannte, die diesen Wald im Griff hatte. Schnell verdrängte er den Gedanken, zu sehr steckte ihm die Panik in den Gliedern. Und Panik ist der Tod des Abenteurers.

Vorsichtig versuchte der Schwertler, sich auf einen niedrig hängenden Ast zu ziehen, um vor einem ersten Angriff geschützt zu sein. Seine Füße stemmten sich gegen den glitschigen Baumstamm, doch er rutschte immer wieder ab. Seine Straßenstiefel waren durchweicht und begannen sich aufzulösen. Es gelang ihm nicht, sich hochzuhangeln. Das Geräusch wiederholte sich, es kam näher und war fast hinter ihm. Fahrat verfluchte seinen dicken Bauch, den er seit seiner Ausbildung angesetzt hatte. Wenn man als Schwertler konsequent jedes Abenteuer meidet und sich lieber in der Küche als in unbekannten Gebieten rumtreibt, kann das zur Folge haben, dass man außer Form gerät.

Ich werde abnehmen, sandte der Schwertler ein Stoßgebet zur Wassergöttin. Ich verspreche es.

Wieder raschelte es, etwas schien zu schnuppern. Das Geräusch beflügelte den Schwertler. Mit letzter Kraft warf er sich an den niedrig hängenden Ast, klemmte den Stamm zwischen seine Beine und schob sich langsam, wie eine Raupe, den Baum hinauf. Das Moos und die Rinde schienen plötzlich nicht mehr so feucht zu sein, aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein. Er erreichte den Ast keine Sekunde zu früh. Gerade hatte er sich auf dem niedrigen Geäst niedergelassen, da rasselten Ketten im Dickicht unter ihm.

Aus der grünen Dunkelheit der Büsche schob sich eine Kreatur, die Fahrats Atem stocken ließ. Etwas Ähnliches hatte er in der Kanalisation der STADT gesehen. Und gehofft, so etwas nie wieder erblicken zu müssen.

Schleppend zog sich das Wesen auf die Lichtung und hielt an der Stelle, an der Fahrat vor Sekunden noch gestanden hatte. Ein Sonnenstrahl fiel auf die Kreatur, die nicht viel größer als ein Igel war, und ließ sie hell im Licht erstrahlen. Wie polierter Stahl blitzten die spitzen vorderen Gliedmaßen auf, mit denen es sich vorwärts zog. Scharf wie Messer schienen sie zu sein. Statt Hinterbeinen hatte das Wesen, wie bei einem Panzer, kleine Ketten unter dem Leib, mit denen es tiefe Abdrücke im feuchten Waldboden hinterließ. Der eigentliche Körper war nur eine Ansammlung von kleinen Maschinen, denn unter einer derben ledrigen Haut, drehte und bewegte es sich unaufhörlich. An einer Stelle schimmerten kupferne Zahnräder durch einen Riss der Verkleidung. Den absonderlichsten Anblick aber bot der Kopf. Mit zwei langen Hörnern oder Zangen versehen, wirkte der vordere Teil wie eine Gasmaske aus dem letzten Krieg, die Fahrat während seiner Schwertler-Ausbildung im historischen Museum der STADT gesehen hatte. Doch statt eines Filters hing aus dem glatten Gesicht ein faltiger Schlauch, der bis auf die Erde reichte. Mit diesem Rüssel schnüffelte und schnaufte das Wesen. Immer und immer wieder zog es tief die Luft ein und schwenkte den Schlauch in jede Richtung. Auf Fahrat wirkte es seltsam ungelenk. Wer konnte so etwas erbauen? Und warum? Es wirkte, als hätte jemand den ungeschickten Versuch unternommen, eine Maschine zu erfinden, von der er zwar wusste, was sie tun sollte, aber keine Ahnung hatte, wie man sie zusammensetzt.

Jetzt hat es meine Witterung aufgenommen, dachte Fahrat entsetzt, denn plötzlich zog sich das Ding mit seinen scharfen Krallen äußerst zielstrebig in Richtung des Baumes, auf dem der Schwertler hockte. Fahrat umfasste seinen Degen, nicht sicher, wie er reagieren sollte und ob die Waffe überhaupt etwas gegen dieses … Ding würde ausrichten können. Was ist das nur, fragte sich Fahrat. Mit Entsetzen dachte er daran, wie das Maschinenmonster, dem er vor wenigen Tagen in der STADT entkommen war, ohne Mühe und ohne zu zögern, vier schwer bewaffnete Wächter getötet hatte. Die anderen waren nur mit knapper Not entkommen.

Und nun sah sich Fahrat schon wieder einer solchen Kreatur gegenüber. In einer anderen Stadt. Viel kleiner und anscheinend nicht bewaffnet. Aber er war skeptisch, ob dieses Wesen hier so harmlos war, wie es aussah. Das Ding auf dem Waldboden schien zu fauchen. Stoßweise zog es die Luft durch den Rüssel ein, um sie dann laut schmatzend wieder auszustoßen. Es konnte sich nur noch um Sekunden handeln, dann würde es die Fährte des Schwertlers aufgenommen haben.

Die Erinnerung an das Gemetzel in der Kanalisation hatte Fahrat erstarren lassen. Wieder war die alte Furcht in ihm hochgestiegen. Immer wenn er einen klaren Kopf am nötigsten bräuchte, packte sie ihn eiskalt im Nacken und machte ihn bewegungsunfähig. Panik ist der Tod des Abenteurers. Wie wahr dieser Spruch doch war.

Mein Vater hat recht gehabt, dachte er resigniert. Ich tauge nicht zum Abenteurer. Ich bin der geborene Verlierer. Zuerst habe ich Ava im Stich gelassen und nun hocke ich wie ein ängstliches Kätzchen auf dem Baum und fürchte mich vor einem … Spielzeugauto. Ihm fiel kein besseres Wort dafür ein.

Aber er wollte ja auch gar nicht hier sein! Am liebsten wäre er jetzt zu Hause in seiner Mietwohnung und würde Brot backen. Oder besser noch Kuchen. Er seufzte und sehnte sich zurück in seine STADT.

Fahrat starrte auf das Wesen hinab, das langsam mit tastenden Schritten und lautem Geschnüffel näher kam. Ich muss etwas tun, dachte er, aber seine Arme und seine Beine waren wie gelähmt. Nicht einmal den kleinen Finger konnte er rühren, nur dasitzen und auf den kleinen Rüssel starren, der ihn bald entdecken würde.

„Verfluchte Mistviecher!“ Mit diesem Schrei brach plötzlich ein Mann durch die Büsche, stoppte unter Fahrats Baum und setzte das Rüsselmonster mit einem gut gezielten Tritt außer Gefecht. Ein weiterer Tritt zerlegte es in seine Einzelteile. Der Rüssel zuckte noch einmal, während um ihn herum kleine Zahnräder rotierend durch das Gras kullerten, dann war es still.

„Danke“, seufzte Fahrat erleichtert, bevor er es sich besser überlegen konnte.

Der Mann drehte sich um und starrte ihn verwundert an. Er hatte graue Haare, die verfilzt in alle Richtungen standen und war offenbar älter, als es sein behändes Auftreten vermuten ließ. Seine Kleidung war einfach, aber gepflegt und an ein Abenteuer im Dschungel angepasst. Ein kleines Kinnbärtchen stand schmal unter seiner vollen Unterlippe und zuckte, als der Mann begann, Fahrat auszulachen.

Samson

„Die Sieben musst du nehmen! Die Zwölf und dann die Dreiunddreißig!“ Walter stand vor Samson und starrte ihn ernst an. Mit einer Hand hatte er sich an das Schaufenster des Kiosks abgestützt, die andere hatte er tief in der Hosentasche vergraben. Samson stellte seine Einkaufstüten kurz ab, als er sein Gegenüber musterte. Man sah Walter nicht an, dass er auf der Straße lebte. Keiner wusste, ob oder wo er vielleicht doch eine Wohnung hatte, doch lief er jeden Morgen mit einem sauberen Hemd und gebügelten Hosen durch die Straßen des Viertels, sonntags trug er sogar eine Krawatte. Was jedoch auffiel, war sein alter und vergammelter Hut, der aussah, als hätte er ihn unter einer Brücke in einer Pfütze gefunden – was wahrscheinlich auch den Tatsachen entsprach.

Samson hatte, genauso wie jeder andere Mensch in diesem Viertel, noch nie einen vernünftigen Satz aus Walters Mund gehört, also lachte er nun freundlich. „Alles klar, Walter. Danke für den Hinweis, ich werde es mir merken.“

Walter tippte mit einem Finger an den Hut, blickte den Jungen ernst an.

„Grün!“, rief er noch im Gehen und klopfte Samson leicht auf den Rücken. Dann verschwand er eilig, denn es schien, als habe Walter immer etwas zu tun, immer etwas zu regeln. Keiner wusste etwas Genaues über ihn, doch nannten ihn alle nur den „Wirren Walter“. Samson lächelte, bis er in seine Straße einbog und auf sein Haus zuging. Er fand es beruhigend, dass es in dieser Stadt noch Platz für Leute gab, die etwas anders waren. So wie Walter. So wie er selbst.

Doch seine Freude schwand so schnell, wie sie gekommen war. Samson näherte sich dem Haus, in dem er in einer kleinen Wohnung lebte. Er wünschte sich manchmal, dass er sich etwas länger ablenken könnte. Doch die Gedanken gingen immer wieder zurück zu dem einen Thema. Er war immer noch traurig und einsam. Dabei lag der Tod seiner Mutter nun schon Jahre zurück. So lange, dass er sich kaum noch an ihr Gesicht erinnern konnte, wenn er die Augen schloss. Die Jahre in den verschiedenen Pflegefamilien hatten es nicht einfacher gemacht.

Sie hatten viel mit ihm darüber gesprochen. Erklärt, dass ein Körper nicht alles verkraften kann. Alkohol und Drogen, hatten sie gesagt. Daran wäre sie gestorben.

Trotzdem konnte Samson es nicht verstehen. Warum hatte seine Mutter sterben müssen? Warum so? Ganz alleine, während er bei diesen fremden Menschen gewesen war. Es fühlte sich so falsch an.

Sie war immer so glücklich gewesen, wenn sie von früher erzählt hatte. Von ihrer Schwester und ihrer Jugend. Von ihren Verehrern und dem Spaß, den sie damals gehabt hatte. An diesen Tagen, an denen sie Samson die alten Geschichten erzählte, trank sie meist noch mehr als sonst. Als ob sie die Gedanken, die sie fröhlich machten, nicht ertragen würde.

Er hatte sie oft gefragt, was dann geschehen sei. Warum sie nicht mehr so fröhlich war wie früher. Dann hatte sie mit ihm geschimpft.

„Es ist vorbei und das ist gut so. Nichts ist mehr wie früher.“

„Warum?“

„Weil du geboren wurdest.“

Der kleine Junge, der er damals war, hatte zwar nie verstanden, was sie damit meinte, aber er hatte dennoch dieses schamvolle Schuldgefühl gespürt, das ihn auch heute noch jeden Tag begleitete. Er hatte damals versucht es zu verstehen, hatte seine Mutter danach gefragt, doch sobald das Gespräch bei diesem Punkt angekommen war, hatte sie ihn jedes Mal angeherrscht, er solle sie in Ruhe lassen. Samson hatte nie erfahren, was sie so quälte – und was sie am Ende ins Grab gebracht hatte.

„Mach, dass du wegkommst, du Loser.“ Mathway stand in der Tür des Fitnessstudios, direkt neben der Toreinfahrt zu Samsons Wohnblock. Dieser war tief in seine trüben Gedanken versunken und hatte den bulligen Dauergast der Muckibude gar nicht bemerkt. Das grelle Muskelshirt seines Gegenübers ließ freie Sicht auf dessen glänzenden Oberkörper. Er schien sich nach dem Training immer mit Öl einzureiben, damit seine Oberarme in der Sonne glänzen konnten.

Samson senkte den Blick, ging aber weiter auf Mathway zu. Er kam sich dünn und schmächtig vor neben diesem Muskelpaket. Seine Schultern waren schmal und oft schlackerten die schwarzen T-Shirts, die er bevorzugt kaufte, wie Zeltbahnen an seinem Körper. Auch die dunklen Jeans waren entweder zu weit oder zu kurz, da er lange und etwas zu dünne Beine hatte. Nur die klobigen, schwarzen Leder-Schnürstiefel saßen wie angegossen, aber dadurch wirkten seine Beine noch mehr wie Streichhölzer. So fühlte sich Samson insgesamt in seinem Körper unwohl und einer direkten Konfrontation mit Mathway bei Weitem nicht gewachsen.

Doch er hatte keine andere Wahl, er musste an ihm vorbei. Tanja wollte kommen. Er hatte sie im Bioladen kennengelernt, und sie hatte nicht direkt die Flucht ergriffen, als er ihr etwas über die Verbesserung der Bodenqualität durch konsequenten Regenwurmeinsatz erzählt hatte. Sie hatte ihm interessiert zugehört und schließlich sogar seine Einladung zu einem Abendessen angenommen.

Er hatte Kekse und Kaffee besorgt. Tanja hatte gesagt, sie würde ihn eventuell besuchen kommen und seine Sammlung ansehen. Er musste nach Hause. Und dorthin gab es nur einen Weg: durch die Toreinfahrt, an der Tür des Fitnessstudios im Vorderhaus und damit auch an Mathway vorbei.

Seit einigen Wochen wohnte Samson im Hinterhaus dieses knarrenden, alten Backsteingebäudes, bei dem kontinuierlich der Mörtel aus der Außenwand rieselte, der dann in kleinen Häufchen auf dem Hof liegen blieb. Es war seine erste eigene Wohnung. Doch die Freude darüber wurde ihm ziemlich schnell von Mathway vergrätzt. Seit er Samson das erste Mal im Hof entdeckt hatte, hatte er ihn zu seinem Opfer auserkoren.

„Ich sagte, du sollst verschwinden.“ Mathway kam nun die Stufen herab und stellte sich Samson breitbeinig in den Weg. Sein einfältiges Gesicht war zu einem breiten Grinsen verzogen. Samson wäre am liebsten umgedreht und in die andere Richtung gelaufen.

Einmal hatte er versucht, Mathway aus dem Weg zu gehen. Er war um den halben Häuserblock gegangen und hatte in einer anderen Straße gewartet, bis jemand dort aus dem Haus gekommen war. Dann hatte er sich in den Hausflur geschlichen und war von dort aus in den Garten gegangen. Als er versucht hatte, über die Mauer zu klettern, um von hinten an den eigenen Hauseingang zu gelangen, war er erwischt worden. Die Alte aus dem Haus nebenan hatte so ein Theater gemacht, dass Samson nun die Straßenseite wechselte, wenn er ihr irgendwo begegnete.

Mathway stemmte die Fäuste in die Hüften, machte sich so breit, dass Samson mit seinen Einkaufstüten nicht an ihm vorbeikommen würde. Samson senkte den Kopf, er war schon jetzt in Schweiß gebadet – doch es gab keinen anderen Weg. Selbst wenn er sich verstecken würde, um zu warten – Mathway hatte ihn gesehen und würde ihm auflauern, bis es endlich soweit war. So war es immer. Es gab immer jemanden, der ihn herumschubste. So war es in der Schule gewesen, und auch in der Pflegefamilie. Wie glücklich er gewesen war, als er endlich seine eigene Wohnung gehabt hatte – und endlich etwas Ruhe und Frieden. Aber das hielt nur, bis er Mathway, den muskelbepackten Rüpel aus dem Haupthaus, kennengelernt hatte. Er gehörte zu den Menschen, die sich am Leid anderer ergötzen und deren Lebenssinn darin zu bestehen scheint, Schwächere herumzuschupsen, um das eigene Ego aufzuplustern.

Samson hatte nun keine Zeit mehr, ihm aus dem Weg zu gehen. Tanja würde kommen. Er bekam nicht häufig Besuch. Und Samson fand sie aufregend.

Er zog die Schultern zusammen und hob die Einkaufstüten schützend vor seinen Körper. Dann begann er zu rennen. Noch ein paar Schritte, dann gäbe es den Zusammenprall, fünf, vier, drei. Zwei Schritte, einen noch. Samson schloss die Augen, hielt die Luft an. Ein Schritt, noch einer. Nichts geschah.

Er öffnete erstaunt die Augen, blickte sich hektisch um. Mathway war im letzten Moment zur Seite getreten, lachte ihn aus, zeigte mit dem Finger auf ihn. Samson verstand noch nicht, was geschehen war, doch die überschüssige Energie, die er für den Zusammenstoß mit Mathway vorgesehen hatte, fiel ihm aus den Schultern in die Beine. Er verlor die Kontrolle, stolperte über seine schweren Stiefel und flog im hohen Bogen auf das Kopfsteinpflaster des Hinterhofs.

Die Einkaufstüten rissen in dem Moment, als er auf den Boden schlug. Er hörte das Zerplatzen der Hühnereier in der Packung, Mathways Lachen und das Geräusch, mit dem die Colaflasche knirschend über den Hof rollte. Er folgte ihr entsetzt mit dem Blick, bis sie an die Stufe vor der Türe knallte und dort mit einem hässlichen Knacken zerbrach. Nur der Stapel Tiefkühlpizza, der seine Wochenration darstellte, und das Pfund vakuumverpackter Kaffee hatten den Unfall unbeschadet überstanden. Nachdem Mathway sich überzeugt hatte, dass er seine Tagesmission ‚Demütige den trotteligen Nachbarn‘ erfolgreich erfüllt hatte, zog er sich lachend zurück, und Samson begann fluchend mit spitzen Fingern die Scherben aufzulesen.

Da erst bemerkte er das Paar brauner Wildlederschuhe auf den Stufen der Treppe. Samson schaute etwas höher und hangelte sich mit seinem Blick über ein weites, buntes Kleid entlang, das mit indischen Mustern geschmückt war. Auf dem ausladenden Busen lag eine Kette aus grünen Steinen, die in der Sonne funkelten. Die kurzen, schwarzen Haare waren mit einer braunen Lesebrille zurückgesteckt, an den Ohren baumelten lange Ohrringe aus dunklen Steinen. Die Frau erinnerte Samson an die Direktorin seiner Schule, denn sie wirkte genauso einschüchternd auf ihn.

„Ha… hallo!“, stotterte er und bemühte sich schnell aufzustehen.

Die Frau starrte ihn ausdruckslos an und fragte:

„Wer sind Sie denn? Und was soll dieser Unfug? Stehen Sie auf.“

„Ich …“ Samson rappelte sich umständlich auf, dabei rutschte ihm die Tüte aus den Fingern und knallte erneut auf den Boden. Er blickte erschrocken hoch, dann kniete er sich wieder hin, um sie aufzuheben.

Samson wusste nicht mehr, was er sagen sollte, in seinem Kopf ratterten die Gedanken.

„Ich … ich bin der neue Nachbar. Ich … wollte mich noch vorstellen kommen. Ich heiße Samson.“ Er holte tief Luft und hob den Blick, um in die strengen Augen der Frau zu blicken. Als ihr durchdringender Blick ihn traf, senkte er den Kopf sofort wieder. Doch da packte sie ihn, grub ihre Finger in seine langen, fettigen Haare und kratzte dabei mit ihren harten Nägeln über seine Kopfhaut. Sie riss seinen Kopf nach hinten.

„Schau mich an, wenn ich mit dir rede.“ Ihre grauen Augen fixierten ihn. In ihrem harten Gesicht war keine Regung zu erkennen. Nur ihre Augen musterten Samson. Ihr Blick schien manchmal direkt neben ihm in der Luft zu verweilen, so als blicke sie geradewegs an ihm vorbei. Als fiele sie plötzlich in tiefe Gedanken. Sie schloss die Lider etwas, als ob sie ihre Sicht schärfen wollte. Dann sah sie ihm wieder in die Augen.

„Wie heißt du?“, fragte sie.

Samson wunderte sich. Das hatte er doch schon gesagt. „Samson“, antwortete er hastig, als ihr Griff fester wurde, weil er sich mit der Antwort Zeit ließ. „Vielleicht könnten Sie mich loslas…“

„Dein Nachname, Bengel! Und wann ich dich loslasse, entscheide ich. Also?“

„Kowalski! Samson Kowalski.“

Da weiteten sich ihre Augen. Samson bemerkte das leichte Flackern. Ihr Griff in seinen Haaren wurde kurz lockerer, als ob sie den Impuls, den Arm zurückzuziehen, unterdrücken müsse. Doch dann griff sie wieder fester zu und schoss mit dem Gesicht vor, bis sie ganz nah bei ihm war. Er konnte ihr Parfum riechen, es war leicht und blumig, wollte so gar nicht zu diesem Aussehen passen. Ihre Augen waren kleine Schlitze. Sie zischte ihn an.

„Wer hat dich geschickt?“

Samsons Augen wurden groß. Diese Frau war verrückt! Das wurde ihm plötzlich glasklar. Er kniete auf der Erde, sein Rücken war durchgebogen und er konnte sich vor Schmerz und Anspannung nicht rühren. Was sollte er jetzt tun? Er entschied sich für die Wahrheit.

„Niemand. Ich wohne hier. Seit vier Wochen. Entschuldigung, ich wollte mich vorstellen kommen, aber …“

„Bist du Karens Sohn? Du siehst aus wie sie!“

Samson wurde ganz kalt. Die Zeit schien still zu stehen. Alle Geräusche, alles was er wahrnahm, schien in den Hintergrund zu treten. Hatte er sie richtig verstanden? Kannte sie seine Mutter? Sie kannte … ihn? Samson atmete heftig aus. Niemals, niemals hatte er jemanden getroffen, der seine Mutter gekannt hatte. Außer den Menschen vom Sozialamt. Konnte das wahr sein?

„Ich habe dich etwas gefragt!“, zischte sie erneut und zog wieder an seinen Haaren.

Samson nickte nur. Alle Angst war vergessen und seine Neugier war erwacht. „Ja“, hauchte er. Dann wurde er lauter. „Ja, ja, ich bin Karens Sohn! Samson!“

„Wer hat dir gesagt, wo du mich findest? Los, wer hat dir das verraten? War es Devil? Oder Jogus? Los, sag schon.“

„Niemand!“ Samsons Gedanken rasten. Wieso sollte ihm jemand verraten, wo diese Frau wohnte? Er kannte sie ja noch nicht mal. Aber sie kannte seine Mutter. Endlich würde er etwas über sie erfahren. „Ich bin doch hier eingezogen, weil meine Pflegefamilie mich … weil ich erwachsen bin.“

Die Frau ließ ihn los und trat einen Schritt zurück. Sie blickte ihre Finger an, die sie aus Samsons langen, schwarzen Haaren gezogen hatte. Angeekelt wischte sie sie an ihrem Kleid ab, was sie augenblicklich zu bereuen schien. Dann blickte sie ihn wieder an. Sie hob drohend einen Finger. „Wir sprechen uns noch.“

Samson nickte nur, wieder fehlten ihm die Worte. Als die Frau sich umdrehte und schnellen Schrittes über die Toreinfahrt ging, rappelte sich Samson auf. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und rief: „Wie heißen Sie denn?“

Die Frau blieb wie angewurzelt stehen und drehte sich um. Zorn funkelte in ihren Augen. Sie ballte die Fäuste, scheinbar um ihre Fassung ringend. Dann sagte sie ruhig und fast so leise, dass Samson es nicht mehr hören konnte:

„Emily LaGrange – oder einfach Em.“

Devil Malone

Devil Malone wartete geduldig. Er hatte Zeit. Alles lief, wie er es wollte. Er starrte in die Dunkelheit. Es tropfte von der Decke. Das stetige Rauschen des Flusses übertönte die meisten Geräusche, trotzdem hörte Devil die Tropfen auf den kalten Stein aufschlagen. Er nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette, ließ den Rauch um sein Gesicht wabern. Es war ungemütlich kalt hier. Obwohl der nächste Ausgang zur oberen Welt kilometerweit fort sein musste, pfiff ein eisiger Wind durch diese Höhle. Er rückte den weißen Schal zurecht, den er sich um den Hals geschlungen hatte. Der dunkle Anzug war kein wirklicher Schutz gegen die beißende Kälte, auch das dünne, weiße Hemd mit der schmalen, eleganten Krawatte nicht. Doch darauf kam es auch nicht an.

Devil zog erneut an der Zigarette, die Glut erleuchtete die Dunkelheit um ihn herum. Er konnte nur wenig erkennen, da es stockfinster war, aber er wusste, nur ein paar Meter hinter ihm war der Eingang nach Dark Vegas, der Weg zurück zum Licht. Auch wenn es nur ein schummriges, flackerndes, ewig künstliches Licht war.

Der Gedanke an Licht und Helligkeit ließen Devil unruhig werden. Er rutschte von einem Fuß auf den anderen. Kurz blickte er sich um, aber hier war niemand. Nur er, der Fluss und die Kälte in der Dunkelheit. Schnell schnippte er den Zigarettenstummel in die reißenden Fluten und griff in die Innentasche seines Jacketts. Heraus zog er ein kleines Päckchen, das durch eine dunkle Schutzfolie schwach schimmerte. Noch einmal vergewisserte Devil sich, dass ihn niemand sah. Eine solche Schwäche würde hier unten schnell ausgenutzt werden, das wusste er. Trotzdem, er brauchte das jetzt. Er schloss die Augen und riss mit einem energischen Ruck die Schutzfolie von dem Päckchen. Ein gleißender Lichtstrahl brach aus dem Pack hervor und erhellte Devils Gesicht in einem warmen Glanz. Er brauchte das. Schnell und heimlich legte er sich die kühle Lichtkompresse auf die Augen. Durch die geschlossenen Lider flutete kurz und heftig ein helles Strahlen. Es erfüllte sein gesamtes Blickfeld. Devil spürte, wie das Licht seinen Körper erwärmte. Es floss durch seine Adern, kleine chemische Reaktionen auslösend, umspülte sein Herz, verkrampfte seinen Magen in der Sehnsucht nach mehr und enthob ihn für einen kurzen Augenblick allen irdischen Daseins. Er atmete tief ein, gerade so, als wollte er das Licht aufsaugen. Er stöhnte leise, als seine Muskeln sich entspannten und seine Lippen sich zu einem leichten Lächeln verzogen. Dann ließ die Wirkung viel zu schnell nach.

Devil öffnete die Augen und blickte verschämt um sich, ob ihn jemand beobachtete hatte. Bald schon, dachte er, bald bin ich nicht mehr auf diese Instantlösung angewiesen. Sie werden mich nicht auf ewig in diesem Loch halten können. Ich werde kommen und mir holen, was mir zusteht.

Dann war es vorbei. Das Licht war aufgebraucht und die Dunkelheit kroch umso stärker wieder zurück. Devil schauderte. Ich habe es unter Kontrolle, dachte er. Kein Problem.

Er blinzelte und richtete seinen Blick wieder auf den Fluss. War da was? Er war sich nicht sicher, ob ihm seine Augen einen Streich spielten und er durch den Lichtschuss nun Flecken vor den Augen hatte, oder ob er wirklich ein Licht sah. Dort drüben am anderen Ufer des Flusses, oder besser gesagt dort, wo er das andere Ufer des Flusses vermutete. Devil war natürlich noch nie drüben gewesen und er hoffte, diesen Besuch auch noch sehr lange hinausschieben zu können.

Er sah noch einmal genauer hin. Na endlich, dachte er, als er sicher war, dass sich dort, schwankend auf den tosenden Fluten, ein kleines, aber helles Licht näherte. Devil wartete, behielt das Licht im Auge. Er fragte sich schon lange nicht mehr, wie der alte Mann sein Boot mit nur einem Stab über den reißenden Fluss übersetzen konnte. Das war und blieb das Geheimnis des Fährmanns.

„Hallo, alter Mann“, sagte Devil, als das Boot vor ihm am Ufer anlegte. Die Wellen tosten an seinem Rumpf, aber das kleine Schiff blieb so ruhig, als triebe es an einem Sommernachmittag auf einem friedlichen Tümpel. „Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen.“

„Ich bin der Fährmann, ich bin unbestechlich“, sagte der Fährmann. Devil seufzte. Er hörte diesen Spruch nun jedes Mal, wenn er einen Toten in Empfang nahm. Das schien für den Alten zum Spiel zu gehören. Schließlich war es eigentlich seine Aufgabe, die Verstorbenen auf die andere Seite des Flusses zu bringen – und nicht wieder zurück. Doch jeder hat seine Schwachstellen.

„Aber du bist käuflich“, lachte Devil Malone böse und drückte ihm etwas Geld in die Hand.

„Ich will dein Blutgeld nicht.“ Der Fährmann verzog das Gesicht, ließ das Geld aber nicht los. „Was soll ich damit auch hier unten? Wenn du mich nicht in der Hand hättest …“

„Ach komm, lass doch die alten Geschichten. Du könntest gelegentlich in meine Räumlichkeiten kommen. Nette Gesellschaft ist garantiert! Du bist doch so allein. Und bei uns werden die Karten immer wieder neu gemischt. Gespielt wird immer und der Einsatz ist manchmal zu hoch – und das obwohl die meisten schon ihre Seele verspielt haben.“ Devil lachte dreckig. Als er merkte, dass der Fährmann keine Miene verzog, lachte er noch etwas lauter.

„Los, steig aus.“ Der Fährmann hatte sich umgedreht und sprach nun mit seinem Gast. Der Mann, der bisher irritiert auf der Rückbank gesessen hatte, stand unsicher auf und trat nach vorne. Vorsichtig kletterte er auf den rutschigen Felsen, stand dann unschlüssig neben Devil Malone.

„Man hat für dich bezahlt.“

Der Verstorbene blickte Devil nur verständnislos an.

„Deine Familie hat alles, was sie hatte, gegeben, damit ich dich vom Tod errette. Und du siehst, ich habe ein weiches Herz. Ich habe meine Beziehungen spielen lassen und habe dich dem Tod abgekauft.“

Der Mann blickte ihn immer noch an, als würde er überhaupt nicht verstehen, was hier vor sich ging. Vor wenigen Stunden noch war er bei seiner Familie gewesen. Seine fünf Kinder hatten gebrüllt, waren durch die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung getobt. Seine Frau hatte abwechselnd geweint oder geschrien und die Nachbarn standen im 10-Minuten-Takt vor seiner Tür und beschwerten sich. Er war nur mal kurz vor die Tür gegangen, um zum Kiosk zu laufen. Dort, wo der Verrückte mit dem schäbigen Hut immer stand. Hatte er die Straße überquert? War er überfahren worden? Er konnte sich nicht daran erinnern. Er wusste nur, dass es plötzlich dunkel geworden war. Stimmen hatte er noch gehört, aufgeregte, aber auch ruhige. Aber da hatte ihn die Dunkelheit schon so angezogen, dass er nicht mehr darauf gehört hatte. Stille war über ihn geschwappt, wie eine Woge dunklen, warmen Wassers. Als er zu sich gekommen war, saß er bereits im Boot des Fährmanns.

„Bist du mir dankbar?“ Devil lächelte ihn freundlich an.

Er nickte.

„Das solltest du auch sein.“ Malone machte eine kleine Pause und führte den Verstorbenen vom Fluss weg. Langsam gingen sie auf den Ausgang zu. Das leichte Flackern von Neonröhren durchdrang die Dunkelheit.

„Ich habe dich vor dem Tod, vor der Dunkelheit und der ewigen Verdammnis gerettet, weil deine Familie mich darum gebeten hat. Weißt du, ich habe ein gutes Herz und tue anderen gerne einen Gefallen. Verstehst du das?“

Der Verstorbene nickte. Er verstand überhaupt nichts. Wieso durfte er nicht in der Dunkelheit bleiben? Dort, wo es warm und ewig war? Dort hatte er sich aufgehoben gefühlt. Die Erinnerung an seine Familie war bereits blasser geworden, wie alle Erinnerungen an sein Leben. Seine Frau war schön gewesen, auch ihr Name passte zu ihr … Doch er konnte sich bereits nicht mehr wirklich daran erinnern.

„Nun bist du hier. Leider …“ Devil hob bedauernd die Augenbrauen „leider deckte das Vermögen deiner Familie nicht ganz die Ausgaben, die ich hatte, um dich da rauszuholen. Du warst nicht besonders sparsam, oder?“

Der Verstorbene räusperte sich, erinnerte sich kurz an sein altes Leben. „Die Kinder … fünf Stück … und dann war der Job weg …“

„Ja, ja, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Aber ich möchte dir helfen. Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen. Du wirst verstehen, dass ich dich so nicht einfach wieder nach oben lassen kann. Ich bin das finanzielle Risiko eingegangen und habe für dich gebürgt. Bevor du zu deiner Familie zurück kannst, fände ich es schön, wenn du dich an unserer kleinen … Transaktion beteiligen würdest. Schließlich hast du die ganze Unruhe verursacht, nicht wahr?“ Devil lachte.

Sie waren durch einen langen, gekachelten Korridor gegangen, hell erleuchtet durch Neonröhren. Devil war stehengeblieben und griff nach einer der beiden Türen am Ende des Korridors, hielt aber noch kurz inne.

„Also abgemacht? Du hilfst mir, deine Schulden abzutragen. Danach … kannst du gehen, wohin du willst. Ok?“

Der Verstorbene nickte. „Wie lange?“

„Viel kürzer als die Ewigkeit. Vielleicht ein-, zweihundert Jahre?“

„Aber dann ist doch meine Familie längst tot!“

Devil lachte. „Das ist doch nicht meine Schuld. Wenn du willst, kann ich sie für dich freikaufen, wenn du dann Geld hast.“ Er öffnete die Tür. Hitze schlug ihnen entgegen, ließ den Verstorbenen zurücktaumeln. Doch Devil packte ihn an der Schulter und drückte ihn hinein. Der Schrei des Mannes wurde gedämpft, als sich die schalldichte Tür schnell und fest wieder schloss. Er hatte heute ein gutes Geschäft gemacht.

Devil lachte dreckig und überlegte, ob er sich die Kompresse schnell noch einmal auflegen sollte. Er hatte das Gefühl, dass die Wirkung des Lichtes immer schneller verging.

Ich habe es unter Kontrolle, sagte er sich und steckte die Kompresse in die Tasche. Ich werde in die STADT zurückkehren und dann kann ich jeden Tag in der Sonne liegen. Und sie können nichts dagegen tun! Sie werden mich auf Knien bitten zu kommen! Und der Junge wird mir dabei helfen. Wieder lachte er dreckig. Dann, als er sich überzeugt hatte, dass ihn niemand sah, legte er sich doch schnell noch einmal die Kompresse auf die Augen.

Würmer

Samson setzte sich in seiner engen Küche auf einen Stuhl, fuhr sich mit seinen Fingern durch die etwas zu langen, schwarzen Haare und starrte erschöpft auf den Fußboden. Es war still im Haus, obwohl man normalerweise jeden Schritt der Nachbarn im Haupthaus hören konnte. Samson war froh über die Stille, so konnte er in Ruhe nachdenken. Was war das nur gewesen? Woher kannte diese Frau seine Mutter? Woher kannte sie ihn? Sie konnte nur eine alte Freundin von ihr gewesen sein. Aber warum war sie dann so erschrocken? Warum hatte sie sich so über ihn aufgeregt? Er seufzte.

Wenn er nur mit jemandem reden könnte. Sein Blick fiel auf das Bild seiner Mutter, das auf dem Bord des Küchenschranks stand. Er nahm es in die Hand. Sie war eine schöne Frau gewesen, jedenfalls in den Jahren, als dieses Foto gemacht worden war. Wieso musstest du dich zu Tode saufen, dachte er. Jetzt könnte ich deine Hilfe gebrauchen, aber du bist ja nicht mehr da.

Doch er legte das Bild nicht aus der Hand. „Was hat diese Frau bloß? Ich würde gerne mehr erfahren, doch ich weiß nicht, ob ich mich trauen werde, sie anzusprechen. Sie war ja eine Furie, weißt du?! Habt ihr euch gekannt? Ob du sie verärgert hast, Mama? Vielleicht, weil du so viel getrunken hast?

Weißt du eigentlich, was mir das Sozialamt gesagt hat, als du gestorben bist? Du hast in deinem Sessel gesessen und einfach nicht mehr geatmet. Das Glas Wein war noch in deiner Hand. Einfach so. Manchmal wüsste ich gerne, warum du so leben wolltest.“

Das Bild seiner Mutter antwortete nicht. Natürlich nicht, dachte Samson, denn sie war ja tot. Langsam stellte er das Bild wieder an seinen Platz.

Vielleicht hätte ich mehr Selbstvertrauen, wenn du mich nicht allein gelassen hättest, auch früher schon, dachte Samson. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, erinnerte er sich an eine Szene, die ihm immer dann in den Kopf kam, wenn er sich elend fühlte.

Seine Mutter saß in ihrem Sessel und hatte das Glas mit Wein in ihrer Linken. Mit der Rechten strich sie ihm die Haare aus dem Gesicht und musterte ihn. Ihr Blick war leer, aber dennoch sah Samson so etwas wie Liebe darin. Er hatte ihr erzählt, wie schwer es ihm fiel, in der Schule Freunde zu finden, dass er sich nicht wie die anderen fühlte. Und er wollte wissen, warum das so sei.

„Schön bist du nicht“, sagte seine Mutter zu ihm. Dann schwieg sie, während Samson das Blut in den Kopf stieg und sein Herz wie wild zu schlagen begann. „Du hast bestimmt andere Qualitäten, wenn man sie mal finden würde. Irgendwann. Vielleicht sollte man mal suchen?“

Samson schüttelte den Kopf. Er hatte es danach vermieden, mit seiner Mutter über Dinge zu sprechen, die ihn berührten. Trotzdem vermisste er sie. Sie war die einzige, die ihn zu verstehen schien, die einzige Person überhaupt in seinem Leben, wenn man es mal genauer betrachtete.

Doch nun war er alleine. Er stand auf und öffnete den Kühlschrank. Er war leer, bis auf zwei Packungen Kekse. Kekse aß er am liebsten. Mit Schokolade oder Erdnüssen, mit Mandeln oder einfache Haferkekse. Sie schmeckten gut und machten satt. Als seine Mutter noch lebte, gab es oft Kaffee mit Keksen zum Frühstück. Und manchmal auch zum Abendbrot. Er nahm sich aus einer Packung einen Kokosnusskeks und steckte ihn sich in den Mund. Dabei fiel ihm ein, dass er sich noch um seine Lieblinge kümmern musste. Darüber freute er sich, lenkte es ihn doch von den trüben Gedanken ab.

Er ging hinüber zu dem kleinen Terrarium, in dem er die Regenwürmer züchtete. Er hob den Deckel und der Geruch vermodernder Gartenabfälle schlug ihm entgegen.

Gedankenverloren stocherte er etwas in der Erde herum. Ein dicker, rosafarbener Wurm kam langsam aus der Erde und kroch auf seine Hand zu. Samson nahm ihn vorsichtig zwischen die Finger.

„Bald bist du soweit“, sagte er zu ihm, fast liebevoll. Samson war der Überzeugung, dass seine Würmer nur deshalb so gut gediehen, weil er mit ihnen redete. Er sprach jeden Tag eine halbe Stunde mit seinen Tieren. Er glaubte, einen gewissen Kontakt zu ihnen herstellen zu können, wenn er sich auf sie einließ. Und der Erfolg gab ihm recht.

Er besah sich den Wurmkörper und dessen verdicktes Mittelstück. Nicht mehr lange und dieser Wurm würde sich vermehren. Samson blickte durch die Glasscheibe auf den unteren Teil der Erde. Im Keller hatte er noch mehrere Fässer voll mit Würmern, die er gezüchtet hatte. Seine Kollegen aus dem Bioladen, wo er ab und an die Regale auffüllte oder im Lager Kisten stapelte, waren dankbare Abnehmer. Seine Würmer standen in dem Ruf, jeden noch so harten Gartenboden und jeden trockenen Kompost aufzuwerten. Innerhalb weniger Wochen war das Ergebnis spürbar, die Erde krümelig und der Kompost fiel glücklich rottend in sich zusammen.

Doch das alles brachte ihm auch keine Freunde, sondern nur den Ruf ein, ein exzentrischer, komischer Kauz zu sein, der besonders aktive Regenwürmer züchtete.

Samson hörte, wie die Tür vom Hof in den Flur aufgeschlossen wurde. Emily, dachte Samson und ging in die Küche. Wieso war sie so schnell wieder zurückgekommen? Tat es ihr vielleicht leid, dass sie ihn so angefahren hatte? Samson sah sich hektisch um, bedauerte, dass er seinen Einkauf in die Mülltonne geschmissen hatte. Schnell schaute er in den Müll, aber der Kuchen war hinüber. Also öffnete er den Kühlschrank und holte eine Packung Schokoladenkekse heraus, riss sie auf und warf den Inhalt auf einen Teller. Dann schlich er zur Wohnungstür und lauschte, den Keksteller in der Hand. Er hörte das Quietschen der Haustüre zum Hof, dann das hohle, knarrende Geräusch, als jemand die Holztreppe hinaufstieg. Die Schritte kamen näher und näher. Gleich würde sie klingeln, dachte Samson, oder klopfen. Und wenn sie hier war, dann würde sie ihm etwas von seiner Mutter erzählen, etwas von früher, als seine Mutter noch jung und schön und glücklich war. Bevor er auf die Welt gekommen war. Sein Herz schlug noch schneller.

Doch die Schritte gingen an seiner Haustür vorbei und nahmen bereits den nächsten Treppenabsatz in Angriff.

Mit einem Mut, der Samson selbst überraschte, öffnete er die Tür. Em drehte sich um und blickte ihn fragend an. Das Licht im Hausflur war ausgegangen, trotzdem konnte Samson sie gut sehen. Eine Hand auf dem glatten, dunklen Handlauf, hatte sie sich ihm halb zugewandt, ihr buntes Kleid wirkte fahl in der Dunkelheit des Treppenhauses.

„Nun?“, war alles, was sie fragte. Ihre Stimme klang müde.

Samson holte tief Luft. Seine Kehle war wie ausgedörrt, sein Mund trocken. Er hielt ihr die Schokoladenkekse hin. „Möchten Sie vielleicht reinkommen? Ich habe ein paar Kekse.“ Er kam sich dämlich vor, als ob er keine ganzen Sätze sprechen könne, ein Schweißtropfen lief ihm den Nacken hinunter. „Wir könnten … reden.“

Jetzt drehte sie sich ganz zu ihm um, kam heruntergetrippelt und stellte sich ganz dicht neben ihn. Samson musste schlucken. Er konnte ihr Parfum riechen, den Duft ihrer Haut. Ihre grauen Augen schienen sich in sein Hirn zu brennen, als sie die Hand hob und mit dem spitzen Zeigefinger in seine Brust stach.

„Ich sage es dir jetzt einmal ganz deutlich: Lass mich in Ruhe! Ich weiß nicht, wer dich geschickt hat, ja? Aber das lass ich nicht mit mir machen. Das ist eine letzte Warnung – und die geb ich dir nur, weil du ihr Sohn bist. Wenn du nicht aufhörst mir nachzuspionieren, kann ich für nichts garantieren, klar?“

Sie starrte ihn an, schien auf eine Antwort zu warten. Dann musste er blinzeln. Er nickte, obwohl er überhaupt nichts verstanden hatte. Erneut nahm er seinen Mut zusammen. Er musste sie einfach fragen.

„Können Sie mir etwas über meine Mutter erzählen? Haben Sie sie gekannt? Wissen Sie, warum sie gestorben ist?“

Em starrte ihn erneut an, schien mit sich zu ringen. Es dauerte Sekunden, ehe sich ihr Gesicht wieder regte. Sie taxierte ihn. Dann sagte sie leise: „Du hast keine Aura. Oder nur eine ganz schwache … Das bedeutet …“ Sie unterbrach sich in ihren Gedanken und fixierte ihn mit ihrem Blick. „Ich habe keine Angst vor dir. Sag ihnen das. Ich habe nichts damit zu tun!“

Dann drehte sich um und war kurz darauf in ihrer Wohnung verschwunden.

Samson legte sich aufs Bett. In seinem Zimmer hingen Poster von Heavy-Metal-Bands und auf dem Schreibtisch stand neben kleineren Terrarien ein überquellender Aschenbecher. Samson war zu faul, ihn zu leeren. Er nahm ein Paket Tabak und drehte sich eine Zigarette. Er ließ sein letztes Streichholz aufflammen, zündete die Zigarette an und schob sie sich in den Mundwinkel. Er rauchte nur selten, aber jetzt brauchte er eine Zigarette. Nach einem tiefen Zug entspannten sich seine Schultermuskeln und er atmete langsam und geräuschvoll aus.

Seine Hände zitterten jetzt nicht mehr, als er sie sich hinter den Kopf schob. Manchmal wünschte er sich, nie geboren worden zu sein. Alles war so … kompliziert.

Er schloss die Augen, hörte auf das Gurren einer Taube, die offenbar auf dem Dach saß. Das Geräusch wurde durch den engen, schachtartigen Hinterhof verstärkt. Samson wurde müde. Der Tag hatte ihn angestrengt. Langsam drang das Gurren in seinen Kopf ein und dehnte sich dort aus, verdrängte andere Gedanken, bis nur noch ein einziger übrig blieb.

Durch Zufall hatte er jemanden gefunden, der seine Mutter kannte. Auch wenn diese Person, Emily, scheinbar verrückt war. Aber vielleicht würde er etwas aus ihr herausbekommen. Von früher. Vielleicht kannte sie sogar jemanden, der sein Vater sein könnte … Und dann würde er ihn holen. In seine Familie holen …

Mit einem Schlag hörte das Gurren der Taube auf und Samson erwachte aus dem Dämmerschlaf. Er drückte die Zigarette aus, die ihm noch an den Lippen klebte. So ein Unsinn, musste er sich eingestehen. Ich habe keine Familie. Nie gehabt. Er war das Kind einer Säuferin. Punkt. Wenn diese Emily seine Mutter gekannt hatte, dann warf das kein gutes Licht auf diese Frau. Vielleicht war sie auch ein Junkie. Komisch genug benahm sie sich ja. Er sank zurück auf sein Kissen. Er würde nicht weiter nachfragen. Er würde ihr nicht nachlaufen, wie ein kleiner, ausgesetzter Hund. Dazu war er zu stolz, dachte er. Sofort fühlte Samson sich wieder allein. Der Kontakt mit Emily hatte eine Tür aufgestoßen, die er nicht gekannt hatte. Und nun schloss er diese wieder. Samson fragte sich, ob er jemals aus dieser tristen Welt würde ausbrechen können. Am liebsten würde er die Stadt verlassen. Doch so vieles hielt ihn hier. Die Erinnerung, die Fotos, sein ganzes Leben steckte in diesen vier Wänden. Und doch – so wichtig ihm das alles war – hatte er das Gefühl daran zu ersticken. Vielleicht war das ja einfach das Leben. Und alle Träume, die er hatte, waren wirklich nur Träume und er musste sich damit abfinden, dass sein Leben vorbei war, bevor es richtig angefangen hatte. Er stand nun mal nicht auf der Seite der Gewinner. Er war kein Macher. Er bewegte nichts in seiner Umgebung, er gehörte zu den Leuten, die bewegt wurden. Und Tanja war auch nicht gekommen.

Als die Taube wieder anfing zu gurren, ließ er sich treiben, bis der Gesang des Vogels auch den letzten Gedanken aus seinem Kopf vertrieben hatte. Dann träumte er, er wäre die Taube, hörte ihre Flügel schlagen und flog mit ihr mit. Flog über das Dach des Hinterhauses, in dem er schlief, flog über den Häuserblock und flog immer höher Unter sich konnte er die ganze Stadt sehen, am Rand den Wald, der sie fast ganz umschloss. Er flog höher, bis hinauf auf die Hügel. Dort landete er auf einer Parkbank. Ein alter Mann, der sich auf seinen Spazierstock stützte, saß neben ihm und begann den Kopf der Taube langsam und vorsichtig zu streicheln. Dann schlief Samson ein.

Angriff der Maschinen

„Wo kommst du eigentlich so plötzlich her? Hier sollte keiner sein!“ Reugel beäugte Fahrat misstrauisch, als sie den schmalen Weg den Hang hinuntergingen, der sie zu den Ruinen von Tarda Tekbat bringen sollte. Fahrats Gedanken rasten. Er musste aufpassen, was er sagte, denn er wollte sich nicht verraten. Nichts wäre ihm peinlicher gewesen, als wenn der Mann ihn für einen Schwächling gehalten hätte, nur weil er vor dem Schnüffler auf den Baum geflüchtet war. Vielleicht kannte er ja seinen Großvater. Also wollte er seine wahre Identität erst einmal geheim halten.

„Also, eigentlich komme ich aus der STADT …“

„Ach herrje. Erzähl mir bloß nichts davon. Bin froh, dass ich da weg bin, Jungchen. Hat Morton immer noch alle unter seiner Knute?“

„Ich weiß es nicht, ich glaube, gerade ändert sich da vielleicht etwas.“ Fahrat erinnerte sich schmerzhaft daran, dass er Ava im Stich gelassen hatte und er gar nicht wusste, wie ihre Flucht ausgegangen war.

„Ach, Jungchen, ich will gar nichts darüber wissen. Bin froh, dort weg zu sein.“

Reugel schnaufte. Er legte ein schnelles Tempo vor, so dass es Fahrat schwerfiel, ihm zu folgen. Trotzdem wollte er das Thema noch nicht fallen lassen.

„Wieso haben Sie die STADT verlassen?“, fragte er außer Atem.

„Das war doch kein Leben da!“ Der Alte funkelte wütend und warf die Hände in die Luft. „Ach, Jungchen, immer nur eingesperrt. Eine STADT aus der man nicht rauskommt, ist ein Gefängnis. Ich bin Abenteurer. Ich musste da raus, Jungchen. Die STADT war mir zu eng. Vor allem hier!“ Er tippte sich an die Stirn. „Alles Kleingeister. Allen voran mein Sohn, der alte Speichellecker.“ Er sah Fahrat an. „Kennst du ihn? Heinrich deReemer?“

Fahrat nickte vorsichtig. „Ziemlich bekannt in der STADT. Habe ihn lange nicht mehr gesehen.“

„Sei froh. Kann ihn nicht leiden. Und er mich auch nicht. Sein Bruder ist nicht viel besser, aber versteckt sich immer hinter ihm. Ach, Jungchen, kein Wunder, dass aus meinem Enkel nichts wird. In so einem Haushalt.“ Reugel fiel in einen leichten Trab. „Wir müssen uns beeilen, bevor sie wieder Witterung aufnehmen.“

Doch Fahrat war hellhörig geworden. Er hatte seinen Großvater wirklich gefunden. Endlich konnte er mit ihm über sich und seine Familie reden. Wie sehr hatte er sich das gewünscht. Endlich war da jemand, der ihn verstehen würde.

„Was ist mit Ihrem Enkel?“, traute er sich schließlich zu fragen, obwohl er Angst hatte, Reugel könnte ihn nun, da sie ja eigentlich über ihn sprachen, doch plötzlich erkennen. Der Alte war jedoch sehr konzentriert auf ihre Umgebung, so dass er Fahrat bisher kaum richtig ins Gesicht gesehen hatte. Doch nun blieb er plötzlich stehen und blickte Fahrat direkt an.

„Er könnte dir inzwischen ähnlich sehen. Als ich ihn das letzte Mal zu Gesicht bekam, wurde er auch langsam zu fett.“

Als er sah, das Fahrat bleich wurde und den Bauch einzog, tätschelte er Fahrat den Arm. „Mach dir nichts draus, Jungchen. In meinem Alter darf man die Wahrheit unverblümt aussprechen.“

Ach was, dachte Fahrat gekränkt. Wer hat den Alten denn erlaubt, immer die Wahrheit zu sagen? Sie verletzt einen ja trotzdem.

„Ach, aus dem Jungen hätte etwas werden können. Hatte Talent, wirklich. Ein kluges Köpfchen. Aber die Eltern haben ihn einfach erstickt. Also, jetzt im übertragenen Sinne.“ Er grinste. „Obwohl die Mutter auch rein körperlich die Möglichkeiten dazu gehabt hätte. So oft und fest, wie sie den Jungen immer an sich gedrückt hat. Und sie war nun wirklich kein mageres Persönchen. Ein Wunder, dass der Junge da noch Luft bekommen hat.“

Fahrat dachte etwas wehmütig an seine Mutter. Sie hatte es immer etwas zu gut mit ihm gemeint. Wenn der Vater ihn beschimpft hatte, nahm sie ihn in den Arm und tröstete ihn. Aber nur, solange Heinrich das nicht sah. Sie hätte sich nie getraut, ihm zu widersprechen. Trotzdem, fand Fahrat, sollte Reugel nicht so über sie sprechen.

„Ich bin sicher, sie hatte es nur gut gemeint.“

„Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht, Jungchen.“

Fahrat wurde etwas forscher.

„Vielleicht hätten Sie da bleiben sollen? Bei dem Jungen? Um ihm zu helfen? Vielleicht hätte es ihm gutgetan jemanden zu haben, zu dem er aufblicken kann. Oder mit dem er sich über die Familie hätte austauschen können?“

„Ach was. Entweder der Junge schafft es von alleine, oder gar nicht. Evolution, Jungchen. Sag ich immer wieder. Jeder muss an sich selber denken, so kommen die Besten aus dem Prozess hervor.“

„Ihr Sohn ist einer der besten und angesehensten Abenteurer der STADT.“

„Auch die Evolution macht Fehler.“ Reugel wandte sich ab.

„Und warum sind Sie jetzt ausgerechnet hier?“

Reugel ging forschen Schrittes vor Fahrat her und schwieg eine Weile. Doch gerade, als Fahrat erneut nachfragen wollte, antwortete sein Großvater ihm doch.

„Ich habe keine Zeit mehr, Jungchen. Ich werde alt. Aber ich habe keine Lust zu sterben. Ich weiß, dass ich hier einen Weg finden kann, das Leben zu überlisten. Oder besser gesagt: den Tod! Ich habe den Fehler in der Evolution gefunden.“

Er sah Fahrat prüfend an. „Kannst du ein Geheimnis für dich bewahren?“

Fahrat, dem gerade zum ersten Mal der Gedanke kam, dass sein Großvater hier in der Wildnis vielleicht verrückt geworden sein könnte, zuckte die Achseln. „Wem sollte ich es hier erzählen? Ich bin hier genauso gestrandet wie Sie.“

„Auch wieder wahr. Aber ich muss dir ja nicht alles erzählen. Ich bin mir nicht sicher, ob du clever genug bist, um mein Geheimnis ganz zu verstehen. Auf der anderen Seite, wenn es klappt … na ja. Egal. Komm mit. Du gefällst mir. Scheinst Köpfchen zu haben, sonst wärst du nicht hier. Ich wünschte, mein Enkel wäre so geworden. Ein Rebell!“

„Vielleicht ist er es.“

Reugel zuckte mit den Schultern. „Müßig, darüber nachzudenken. Komm mit!“

Fahrat folgte dem alten Mann kopfschüttelnd.

Der Himmel hing tief über Tarda Tekbat. Erstaunt blickte sich Fahrat in dieser einstigen Metropole um. Sie hatten die ersten Ausläufer der Stadt, schmale Straßenzüge mit eingefallenen kleinen Häuschen, hinter sich gelassen, und der Anblick hatte bei dem Schwertler eine Gänsehaut hinterlassen. Alles hier schien wie auf einen Schlag verlassen worden zu sein. Die Häuser waren zwar verwahrlost und verrottet, aber es gab keine Anzeichen von gewaltsamer Zerstörung. Immer wieder erwischte er sich bei dem Gedanken, dass so auch die STADT aussehen könnte, wenn man sie zwei-, dreihundert Jahre der Natur überlassen würde.

Sie verließen die Vorstadt und überquerten einen kleinen Kanal, in dem das Wasser brackig und träge stand. Nun änderte sich das Bild und Fahrat bekam ein Gefühl dafür, wie alt Tarda Tekbat sein musste. Am Kanal entlang erstreckten sich große Lagerhäuser, vier und mehr Stockwerke hoch, reich verziert und von Schlingpflanzen bis zu den gewölbten Dächern bewachsen. Fahrat blickte den schnurgerade gezogenen Kanal entlang und glaubte, an dessen Ende den Sumpf erkennen zu können. Unter der Moosschicht, die die Kaimauern bedeckte, erkannte er zahlreiche Ornamente, die der Wasserstraße in früheren Zeiten sicherlich ein prachtvolles Aussehen verliehen hatten. Tarda Tekbat musste einst eine reiche Stadt gewesen sein, mit einem florierenden Handel, der über den Fluss abgewickelt wurde, bevor die gesamte Gegend versumpfte.

Sie gingen weiter durch die Stille der Stadt. Die Häuser wurden immer größer und schienen mit ihren dunklen Fenstern wie aus leeren Augenhöhlen auf sie herabzustarren.

Reugel, dem Fahrat einfach hinterhergelaufen war, stoppte plötzlich und signalisierte Fahrat, das gleiche zu tun. Dann lauschte er.

„Was ist?“, fragte Fahrat.

„Pssst.“ Reugel wirkte ungeduldig. „Noch einer. Wir sollten ihm aus dem Weg gehen. Sie mögen keine Fremden in dieser Stadt.“

„Noch einer?“ Fahrat war erstaunt. „Noch ein was? Hier ist doch nie…“

„Ein Schnüffler“, unterbrach Reugel ihn harsch.

Fahrat atmete erleichtert durch. „Ok. Lass mich das mal machen.“ Endlich würde er seinem Großvater zeigen können, dass er nicht ängstlich war, sondern auch seinen Mann stehen konnte. Beschämt dachte er daran zurück, wie er Avas Hilfe benötigt hatte, um mit einem einzigen Bluthund des Kanzlers fertigzuwerden. Diesmal würde es nicht so enden. Nicht bei einem Schnüffler. Wie gefährlich konnten die schon sein? Er schob seinen Großvater sanft zur Seite und horchte Das leise Schnüffeln hallte von den nackten Wänden der Straße wider. Hinter der Ecke schien es auf sie zuzukommen. Er wartete noch einen Augenblick, bis es ganz nah war.

„Hör mal, warte, man muss schon wissen, wie es geht, du solltest ihm …“

Fahrat ließ ihn nicht ausreden. „Ich weiß, einen Tritt verpassen.“

Mit diesen Worten sprang er um die Ecke.

Der Schnüffler war nicht ganz so nahe, wie Fahrat gehofft hatte. So hatte das Ding Zeit, den Schwertler zu entdecken. Es hob seinen kleinen Kopf und starrte Fahrat an. Dieser fluchte und lief zwei Schritte auf ihn zu.

Der Schnüffler hob seinen Rüssel, doch da war der Schwertler bereits über ihm. Er holte aus und verpasste ihm einen kräftigen Tritt. Da er ihn aber zu sehr von der Seite ausgeführt hatte, flog der Schnüffler zwar durch die Luft und knallte gegen die Wand, zerfiel aber leider nicht in seine Einzelteile. Noch bevor Fahrat wieder bei ihm war, hob der Schnüffler seinen Rüssel und schrie aus Leibeskräften. So jedenfalls kam es Fahrat vor. Ein ohrenbetäubender Lärm entwich aus der kleinen Maschine. Sie hieb mit ihren kurzen Klingen nach Fahrat und stieß erneut einen trompetenden Laut aus, der mit dutzendfachem Echo durch die Straßen hallte. Dann trat Fahrat nochmals zu, gezielter diesmal, und endlich herrschte Stille.

Der Schwertler blickte auf, doch Reugel sah ihn nicht an. Vielmehr schien er immer noch zu lauschen. Plötzlich, das Echo des Hilferufs war gerade erst verklungen, schien es, als würde aus allen Ecken der Stadt Antwort kommen. Das Trompeten wiederholte sich, brach sich, überlagerte sich. Dutzende langgezogene Antworten hallten durch die leeren Straßen der totgeglaubten Stadt. Wie eine Herde Elefanten, die ein Junges suchte, kamen die Geräusche näher, wurden wilder, als sie von der kaputten Maschine nicht beantwortet wurden.

„Du magst es spannend, Jungchen, oder?“ Der Großvater sah ihn zweifelnd an.

„Was? Noch mehr Schnüffler?“ Fahrat ärgerte sich darüber, dass ihm dieser kleine Fehler unterlaufen war, aber er hatte keine Angst. Mit Schnüfflern konnte er umgehen.

„Wenn es nur das wäre! Jetzt haben wir die Schneider und Hacker am Hals. Wir sollten von hier verschwinden.“

Fahrat erstarrte und er erinnerte sich wieder an das Monster in der Kanalisation, das so viele schwerbewaffnete Soldaten getötet hatte, bevor man es mit einem letzten, verzweifelten Manöver aufgehalten hatte – der Sprengung des ganzen Tunnels. Er wurde bleich und begann zu schwitzen.

„Wohin?“, fragte er atemlos.