Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

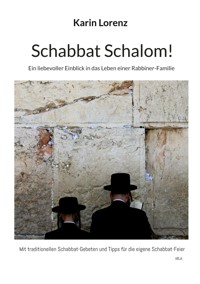

Wie feiert man Schabbat? Was macht die Besonderheit dieses Tages aus? Das Buch nimmt hinein in das Leben einer Rabbinerfamilie und vermittelt einen lebendigen und liebevollen Einblick in die Welt des orthodoxen Judentums. Zugleich gibt es wertvolle Tipps für Juden und christliche Israelfreunde, die den Schabbat selbst einmal zuhause feiern möchten. Im Buch enthalten sind alle traditionellen Schabbat-Gebete in deutscher Übersetzung und im hebräischen Original mit lateinischer Schrift.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 130

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über die Autorin

Karin Lorenz, Journalistin, gilt als profunde Israel-Kennerin. Die Autorin mehrerer Bücher zu biblischen Themen hat selbst zwei Jahre lang eng verbunden mit jüdisch-orthodoxen Familien gelebt und erhielt dabei tiefe Einblicke in die jüdischen Traditionen und Denkweisen. Mehrere Jahre war sie Redaktionsleiterin einer Sonntagszeitung und Herausgeberin eines Israel-Reisemagazins. 2023 übernahm sie die Redaktionsleitung der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ) in Deutschland.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Zu Gast beim Rabbi

Suche nach der „besseren Hälfte“

Die Rolle der Frau

Erstgeborene: Freikauf mit fünf Silbertalern

Was Namen verraten

Einkaufen mit Koscherliste

Kerzen, Salz und Brot – Schabbat-Symbole

Schabbat Schalom und viele Tabus

Warum Christen samstags putzen

Gottes Brautgeschenk

Die Tora und das Licht der Welt

Spaziergang im Abendkleid

Willkommen, Königin

Genießen und warmhalten

Roter Wein auf weißer Tischdecke

Händewaschen ist gar nicht so einfach

Erst essen, dann beten

Triumph der Stille – Schabbat am Morgen

Tora und Familie – Schabbat am Nachmittag

Abschied einer Königin

Kabbalat-Schabbat: Tipps für die Feier daheim

To-do-Liste

Segensgebet zum Entzünden der Kerzen

Segnung der Kinder

Kiddusch über dem Wein

Tischgebet nach dem Essen

Weitere traditionelle Schabbat-Gebete abdeutsch/hebräisch

Psalmen zur Schabbat-Begrüßung

Komm, mein Geliebter – Lecha Dodi

Begrüßung der Engel – Schalom alejchem

Lobeshymne auf die fleißige Hausfrau

Weiter Schabbat-Gebete und Segen ab

Challa-Rezept

„Mein Herz fließt über vor einem guten Wort. Ich weihe mein Werk dem König.“ Psalm 45

Vorwort

Den Schabbat zu heiligen gehört zu den wichtigsten Geboten, die Gott seinem Volk aufgetragen hat. Doch nicht jeder kann Schabbat in einer jüdischen Gemeinde feiern. Synagogen sind in Deutschland leider rar, vor allem in ländlichen Gebieten. Viele Juden, die in Deutschland leben, haben deshalb keinen Anschluss an eine jüdische Gemeinde und konnten die Schönheit des Schabbats noch nicht kennenlernen.

Noch einer anderen Gruppe soll dieses Büchlein als Anregung und Hilfe dienen: Während in den letzten Jahren der Antisemitismus in Europa erschreckend zugenommen hat, hat gleichzeitig auch die Zahl der Christen zugenommen, denen Gott eine tiefe Liebe zu Israel ins Herz gelegt hat. Sie ehren den jüdischen Glauben in großer Demut als die Wurzel ihres eigenen Glaubens. Durch diese israeltreuen Christen beginnt sich die Prophezeiung zu erfüllen, die in Jesaja 56,8 geschrieben steht: „Denn der Israel sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu dem Haufen derer sammeln, die ich heimgeholt habe".

Dieses Buch soll Einblicke geben, was Schabbat bedeutet, es zeigt, wie dieser Tag im Judentum gefeiert wird und gibt Tipps, wie man selbst Schabbat feiern kann.

Karin Lorenz

Sonnenaufgang in Jerusalem

Zu Gast bei Rabbi Moshe

Schabbat Schalom – der Countdown läuft!

Es ist Freitagmorgen. Racheli platzt vor Ungeduld. Trotzdem murmelt die Dreijährige erst noch ihr kurzes Morgengebet, ehe sie aus dem Bett springt. Als Tochter eines orthodoxen Rabbiners weiß sie, dass die ersten Worte nach dem Erwachen Gott gelten sollen. Noch ehe irgendein anderes Wort den Mund verlässt, gebührt ihm ein Dank für die Bewahrung in der Nacht und für das Wiedererwecken der Seele im Körper. So hat Racheli es gelernt.

Energisch rupft die Rabbinertochter den lang ersehnten Freitag von ihrem Abreißkalender.

„Jom schischi“ – „Tag sechs“ heißt Freitag auf Hebräisch. Von jeher werden die Tage in der biblischen Sprache von Schabbat zu Schabbat durchnummeriert. Sonntag ist der erste Tag nach Schabbat, Jom rischon, Tag eins. Montag ist Jom schenij, Tag zwei. Dienstag? Jom schlischij, Tag drei.

Man zählt also die Tage von Sonntag bis Freitagmorgen. Nur der siebte Tag der Woche trägt keine Nummer, sondern einen Namen: Schabbat. Er beginnt am Freitag nach Sonnenuntergang und dauert bis Samstagabend. Warum die Tage im Judentum am Abend beginnen, statt am Morgen, hat einen einfachen Grund und der findet sich in 1. Mose 1,5. Hier heißt es zum ersten Schöpfungstag: „Vajhje erew, vajhje boker, jom echad“ – „und es ward Abend und es ward Morgen, ein Tag“.

Auch die Monate werden im Haushalt der Rabbinerfamilie anders gerechnet, denn das hebräische Jahr orientiert sich nicht am gregorianischen Sonnenkalender, sondern basiert im Wesentlichen auf den Mondzyklen. Der neue Monat beginnt, sobald die dünne Mondsichel am Himmel erscheint. Der Vollmond kennzeichnet die Mitte des Monats.

In Zeiten, in denen Abreißkalender erst noch erfunden werden mussten, bot der Mondkalender große praktische Vorteile. So war es jedem Juden möglich, die Tage zu zählen, die seit Beginn eines neuen Mondes/Monats vergangen waren, um keinen der festgelegten Feiertage zu versäumen. Dafür waren keine besonderen astrologischen Kenntnisse notwendig, ein Blick in den Nachthimmel genügte zur Orientierung.

Racheli liebt den Mond. Auch jetzt schiebt sie die Vorhänge des Mädchenzimmers ein wenig zur Seite, in der Hoffnung, noch rasch einen Blick auf den gelben Himmelskörper erhaschen zu können. Aber die Sonne hat den Himmel bereits in ein helles, alles überstrahlendes Rosa gefärbt.

Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen dem Mond und dem jüdischen Volk, weiß Racheli. Ist sie traurig, schaut sie in den Nachthimmel und dann erinnert sie sich daran: Gott wird alles zum Guten wenden. Denn der Mond symbolisiert das jüdische Volk, er spiegelt die Geschichte Israels wider, so lehren es die alten Rabbiner. Wie der Mond, so wird auch das jüdische Volk selbst in dunklen Zeiten nie verloren gehen. Und wie das jüdische Volk von Gott abhängig ist, so kann auch der Mond nur durch das Licht strahlen, das er von der Sonne empfängt.

Als die ungeduldige Rabbinertochter den Vorhang wieder zuzieht, ist der sechste Tag der Woche jedenfalls bereits zur Hälfte vorbei, denn natürlich hat auch Jom Schabbat bereits am Abend begonnen. Das verkürzt für Racheli die restliche Wartezeit.

Jeder Schabbat wird in der Rabbinerfamilie mit echter Freude erwartet. Doch in dieser Woche gab es für die Dreijährige noch einen besonderen Grund, die Tage mit Eifer zu zählen. Sie wird heute zum ersten Mal selbst eine Schabbat-Kerze anzünden und das Gebet dazu sprechen dürfen, hat ihr die Mutter versprochen. Eine biblisch festgelegte Altersbegrenzung für diese ehrenvolle Aufgabe gibt es nicht. Racheli bettelt schon seit Wochen hartnäckig darum.

Zwei Söhne und zwei Töchter gehören zur Familie von Rabbiner Moshe und seiner Frau Hannah – fast eine Kleinfamilie, verglichen mit anderen orthodoxen Familien, in denen zehn Kinder und mehr keine Seltenheit sind.

„Seid fruchtbar und mehret euch“, ordnet Gott in 1. Mose 28 an und erteilt den Menschen damit erstmals überhaupt ein Gebot. Entsprechend ernstgenommen wird dieser göttliche Auftrag zur Familiengründung vom Rabbiner-Ehepaar.

Der Gedanke eines Zölibats, wie es Priester der katholischen Kirche leben, würde Moshe aber auch aus praktischen Gründen abwegig erscheinen. Als Rabbiner ist er Seelsorger, Ratgeber und Streitschlichter bei Familienangelegenheiten seiner Gemeinde – und keines seiner Gemeindemitglieder würde einen alleinlebenden Single ernsthaft um Ratschläge zur Kindererziehung oder zum Eheleben bitten. Rabbi Moshe durfte das Rabbineramt ohnehin erst übernehmen, nachdem er Hannah geheiratet und eine eigene Familie gegründet hatte. Als Rabbinerfrau ist Hannah eine wertvolle Ansprechpartnerin für die weiblichen Gemeindemitglieder.

Suche nach der „besseren Hälfte“

Nur viermal sind sich Hannah und Moshe vor ihrer Hochzeit begegnet. Zuvor gab es einige andere Partnervorschläge von Freunden und den Eltern, doch wie sehr viele junge Leute ihrer Gemeinde wollten sich Hannah und Moshe bei der Suche nach einem passenden Gegenüber letztlich doch lieber auf die „Schadchen“ verlassen – die erfahrene Ehevermittlerin.

Ehe die Schadchen die jungen Leute einander vorstellte, hatte sie jede Menge Hintergrundinformationen zu beiden eingeholt, um sicherzugehen, dass ihre Schützlinge wirklich zueinander passen. Sie hat ganz offensichtlich gute Arbeit geleistet, denn schon nach dem ersten Gesprächstermin war Moshe und Hannah klar: Sie sind dem fehlenden Teil ihrer Seele begegnet.

Die jüdische Mystik nämlich besagt, dass jeder Mensch nur mit einer halben Seele geboren wird, weshalb sich Körper und Geist zeitlebens nach der Vereinigung mit einem anderen Menschen sehnen. Der Schlüsselvers dazu steht in 1. Mose 1,27: „Iwra Elohim et-haAdam bezalmo, bezelem Elohim bara oto: sachar unekwa“ – „Gott schuf Adam in seinem Bilde, als Bilde Gottes schuf er ihn: männlich und weiblich“.

Im Hebräischen ist „Adam“ ursprünglich nicht der Name eines Mannes, sondern heißt schlicht „Mensch“. Für Rabbiner Moshe bedeutet dieser Bibelvers deshalb, dass der erste Mensch, den Gott nach seinem Bilde erschaffen hat, männlich und weiblich zugleich war. Der weibliche Teil wurde vom männlichen Teil getrennt, als Gott Eva den Rippen Adams entnahm.

Es gibt natürlich Seelenhälften, die gar nicht oder nur schlecht zueinander passen. Solche Ehen werden schwierig. Scheidungen sind im Judentum zulässig. Im Idealfall findet die Seele aber ihre genau zu ihr passende zweite Seelenhälfte – so wie bei Moshe und Hannah.

Mit „Liebe auf den ersten Blick“ hat die Partnerwahl im orthodoxen Judentum in der Regel jedenfalls nichts zu tun.

Wichtiger als Schmetterlinge im Bauch sind gleiche Pläne, Werte und Zielsetzungen. Moshe und Hannah waren sich von Anfang an einig über die Ziele ihres gemeinsamen Weges: Gott zu ehren und in der Liebe zu ihm zu wachsen – und damit schließlich auch in der Liebe zueinander. Um ganz sicherzugehen und um die Details zur Hochzeit zu besprechen, fanden noch drei weitere Begegnungen in Anwesenheit der Heiratsvermittlerin statt.

Sechs Jahre sind seither vergangen. Trotz Tora-Studium und seiner Arbeit als Rabbiner findet Moshe jeden Tag Zeit für seine Familie. Oft begleiten ihn die Kinder in die Synagoge und er übernimmt den Abwasch der Geschirrberge, die sich nach jedem Schabbat in der Küche türmen. Die Familie gilt als Zentrum und Säule des jüdischen Lebens. Hier wird der Glaube täglich gelebt und muss sich in der Praxis beweisen.

Kinder zeigen, dass die Ehe gesegnet ist. Dieser Segen ist aber auch an der Art und Weise zu spüren, wie der Rabbiner und seine Frau miteinander umgehen. Gegenseitige Rücksichtnahme prägt die Beziehung von Moshe und Hannah. Kein böses Wort ist zwischen den Eheleuten zu hören. Schon der Respekt vor Gott gebietet, einander mit Achtung zu begegnen, denn aus jüdischer Sicht sind beide, Mann und Frau, nach seinem Ebenbild erschaffen. Jeder hat seinen eigenen Verantwortungsbereich, mit unterschiedlichen Privilegien und Pflichten. Doch das soll nichts aussagen über die Wertigkeit.

Die Rolle der Frau – mehr als genug zu tun

Trotzdem dankt Moshe jeden Morgen Gott im rituellen Frühgebet dafür, nicht als Frau erschaffen worden zu sein. Das klingt nicht nett. Der Grund dafür ist aber nachvollziehbar, wenn man die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche von Mann und Frau betrachtet.

Die wichtigste Aufgabe des Mannes ist es, Tora zu studieren. Es gilt als erstrebenswert, sich den ganzen Tag mit nichts anderem als den Heiligen Schriften und Gebeten zu beschäftigen. Als Rabbiner ist Moshe darüber hinaus für die religiösen Lehre in der Gemeinde verantwortlich, für die korrekte Ausübung der Gebote und Gebete.

Alle anderen, alltäglichen Aufgaben fallen ins Hoheitsgebiet seiner Frau. Hannah führt den Haushalt und sorgt für die große Familie und weil das Rabbiner-Gehalt ihres Mannes sehr bescheiden ausfällt, verdient sie am Abend, wenn die Kinder schlafen, mit Näharbeiten Geld dazu.

Nähen hat Hannah von ihrer Mutter gelernt, die damit als Alleinverdienerin ihre 13-köpfige Familie versorgen konnte, auch wenn das Geld, wie in vielen streng-religiösen Familien, sehr knapp war. Auch Hannahs verheiratete Schwestern ernähren ihre großen Familien mit Nadel und Faden, während die Männer in Vollzeit Tora studieren. Hannahs Schwägerin Ruth arbeitet als Hebamme, Schwägerin Rachel erteilt Hebräisch-Unterricht, ihre Tante steht als Köchin in der Küche eines koscheren Restaurants und ihre Cousine führt einen kleinen Laden für Haushaltswaren. Der Laden dient gleichzeitig als Spiel- und Bastelzimmer ihrer Kinder.

Die meisten Frauen in Hannas orthodoxer Gemeinde sind Kleinunternehmerinnen und die Hauptverdiener ihrer Familien. Sie sind fleißig und höchst organisiert. Viele verfügen über eine höhere Schulbildung als ihre Männer, weil die sich schon in früher Jugend ganz auf das Studium der religiösen Studien spezialisiert haben. Diese Frauen bewältigen ein unglaubliches Arbeitspensum und strahlen dabei trotz der hohen Belastung Ruhe und Gelassenheit aus.

Als verheiratete Frau bedeckt Hannah in der Öffentlichkeit zwar ihr Haar und trägt lange Röcke: Die Rolle, die ihr in ihrer Familie zukommt, unterscheidet sich aber dennoch völlig von der Rolle, die in anderen Kulturkreisen im Nahen Osten für Frauen traditionell vorgesehen ist. Hannah ist keine Befehlsempfängerin ihres Mannes, sie steht in der Rangfolge nicht hinter oder unter Moshe, sondern ist ihm gleichwertig – denn sie sind ja „ein Fleisch“, wie es in 1. Mose 2.24 heißt. Hätte sich etwa Stammesmutter Sara von ihrem Mann Abraham herumkommandieren lassen? Niemals!

Ihre Berufstätigkeit nebenher zur Familienführung betrachtet Hannah übrigens auch nicht als „Übel der Neuzeit“. Als selbstbewusste und eigenverantwortliche Ernährerin ihrer Familie sieht sie sich ganz im Einklang mit dem Idealbild der jüdischen Frau zu biblischen Zeiten. In den Sprüchen 31,10ff steht eine sehr genaue Beschreibung dazu: „Sie sorgt für Wolle und für Flachs“, heißt es hier über die ideale Ehefrau: „Sie gleicht des Händlers Schiffen, von ferne bringt sie Nahrung“. Die Frau ist es, die das Haushaltspersonal managt und bezahlt, erfährt der Bibelleser hier. Sie entscheidet allein, ob und welches Feld gekauft wird, legt Weinberge an, treibt Handel, bringt Reichtum ins Haus und verteilt nach eigenem Gutdüngen Geld an die Armen. Dabei wird sie als weise gelobt, als stets gut gelaunt und vorbildlich in jeder Hinsicht. Ihr Mann? Der sitzt derweil im Rat der Weisen.

Zu Hannahs Ehren zitiert Moshe jede Woche vor dem Schabbat-Mahl am Tisch stehend genau diese Verse als Lob für seine tüchtige Ehefrau. Moshe zitiert diese Bibelstelle nicht nur, er singt sie sogar mit seiner schönen, dunklen Stimme – gemeinsam mit allen Schabbatgästen.

Dank Hannahs Einsatz kann Moshe sich tatsächlich voll und ganz dem Tora-Studium und der Arbeit als Rabbiner widmen. Weil sie „ein Fleisch sind“, ist jede Stunde, die Moshe mit der Tora verbringt und sich Gott im Gebet nähert, geistlich betrachtet eine Stunde, die auch Hannah mit der Tora verbringt und sich Gott nähert.

Überhaupt genießt Hannah als Frau einen sehr hohen Stellenwert im Judentum. Nur auf die Mutter kommt es schließlich an, ob ein Kind überhaupt als jüdisch gilt oder nicht. Ist die Mutter Jüdin, ist auch das Kind jüdisch. Die Herkunft oder Religion des Vaters spielt dabei keine Rolle. Wäre Hannah keine Jüdin, wären die Kinder des Rabbiners nicht jüdisch. Es gibt keine „Halb-Juden“, dieser Begriff wurde von den Nationalsozialisten erfunden. Entweder man ist Jude oder man ist es nicht. Sogenannten „Vaterjuden“, Kindern eines jüdischen Vaters und einer nicht-jüdischen Mutter, bleibt nur die Möglichkeit, zum Judentum zu konvertieren – jedenfalls nach orthodoxer Auslegung.

Das mag ungerecht klingen gegenüber den Vätern, basiert aber auf einer tiefen Rücksichtnahme gegenüber den Müttern. Die Anerkennung des Kindes als jüdisch, unabhängig vom Status des Vaters, ist eine weise Regelung, die vielen Jüdinnen in der Geschichte zusätzliches Leid erspart hat. Denn bei Verfolgung und Vertreibung blieben die Frauen vor sexuellen Übergriffen nicht bewahrt. Für sie war es eine große Hilfe, dass ihre so entstandenen Kinder diskussionslos als „vollwertig“ in der jüdischen Gemeinschaft aufgenommen wurden.

Man könnte sagen, die Benachteiligung der Väter wird an anderen Stellen wiedergutgemacht – so ist es im orthodoxen Judentum beispielsweise traditionell nur Männern erlaubt, den Gebetsschal oder Gebetsriemen zu tragen.

Erstgeborene: Freikauf mit fünf Silbertalern

Nur für männliche Nachkommen gilt außerdem die Erstgeburtsregelung. Wobei es bei der Frage, wer als „echter“ Erstgeborener gilt, wieder allein auf die Mutter ankommt. Tatsächlich ist nämlich nicht jeder erstgeborene Sohn ein „echter“ Erstgeborener. Der sechsjährige, erstgeborene Sohn von Moshe und Hannah ist ein „echter“ Erstgeborener, während Aviv, der erstgeborene Sohn der Nachbarn, die strengen Kriterien dafür nicht erfüllt. Ein „richtiger“ Erstgeborener ist ein Sohn nämlich nur dann, wenn er das erste Kind ist, das von seiner Mutter auf natürlichem Weg zur Welt gebracht wird. Hat die Mutter zuvor bereits ein Mädchen zur Welt gebracht, gilt der später folgende Sohn nicht mehr als Erstgeborener im biblischen Sinne. Auch ein Sohn, der per Kaiserschnitt zur Welt kommt, ist kein „echter“ Erstgeborener.

Warum? Weil in der Bibel in 4. Mose 18.15 der Erstgeborene im hebräischen Originaltext definiert ist als „kol-peter rechem“ – „alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht/eröffnet“. In manchen modernen Bibelübersetzungen wird über diese kleine, aber wesentliche Zusatzinformation aus Gründen der besseren Lesbarkeit hinweggegangen. So schreibt die „Hoffnung für Alle“ beispielsweise nur von „den ältesten Söhnen“.