Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

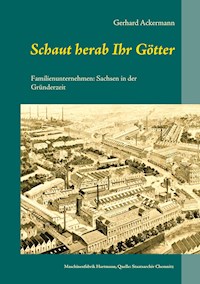

Der Aufstieg Sachsens in der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts, beruht auf technischen Erfindungen (Dampfmaschine), auf verkehrstechnischen Neuerungen (Eisenbahn), auf gesellschaftlichen und politischen Veränderungen (erste Verfassung, Gewerbefreiheit, Zollunion) und auf erfolgreichen Familienunternehmen. Die Gründer hatten in der Regel eine berufliche Ausbildung. Die technischen Hochschulen entstanden gerade erst. Das wechselvolle Geschick von Familienunternehmen und deren Prinzipale in Chemnitz, Leipzig und Dresden wird dargestellt. Der in Leipzig im Jahre 1911 gegründete Verlag B.G. Teubner steht beispielhaft im Mittelpunkt der Geschichte. Grundlage sind u.a. Dokumente aus dem Fundus des Sächsischen Staatsarchivs und des Deutschen Museums für Technik Berlin.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Aufstieg Sachsens in der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts beruhte auf technischen Erfindungen (Dampfmaschine), verkehrstechnischen Neuerungen (Eisenbahn), gesellschaftlichen und politischen Veränderungen (erste Verfassung, Gewerbefreiheit, Zollunion) und erfolgreichen Familienunternehmen. Die Gründer hatten in der Regel eine berufliche Ausbildung. Die technischen Hochschulen entstanden gerade erst. In diesem Buch wird das wechselvolle Geschick von Familienunternehmen und deren Prinzipalen in Chemnitz, Leipzig und Dresden beschrieben. Der in Leipzig im Jahre 1911 gegründete Verlag B. G. Teubner steht beispielhaft im Mittelpunkt der Geschichte. Grundlage sind u. a. Dokumente aus dem Fundus des Sächsischen Staatsarchivs und des Deutschen Museums für Technik Berlin.

Gerhard Ackermann. Geboren 1939. Studium: Physik u. Astronomie U Heidelberg 1960–1969. IBM Deutschland und USA: 1970–1976. Professor an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin: 1976–2002. Dekan 1987–1991, Vizepräsident und Präsident 1995–2002. Gastprofessor City University of New York 1990, Summer Schools in Rio de Janeiro und Montevideo 1987, 1988. Mitgliedschaften: Astronomische Gesellschaft, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Vorsitz Physikalische Gesellschaft zu Berlin:1991–1993, Optical Society of America (Peer Reviewer, Applied Optics bis 2014). Präsident E.h. Chang, Shin College, Masan, Korea. Professor E.h., Yanbian University of Science and Technology, Yanji, China. Stiftungsbeirat der Stiftung Benedictus Gotthelf Teubner, Leipzig (seit 2014). Bücher: Holographie, Springer 1993; Holography, Wiley-VCH 2007; In Acht und Bann, EAGLE 2015; Alfred Ackermann-Teubner, EAGLE 2016.

Prolog

„Ackermann? Ein richtiger Ackermann?“ Mein Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung schien überrascht – oder gar entzückt? „Können Sie das genauer erklären?“ Ich ahnte, worauf er hinauswollte. „Mein Vater war der Patensohn von Alfred Ackermann-Teubner, dem Prinzipal des Teubner-Verlags um die vorletzte Jahrhundertwende. Mein Vater ist 1900 geboren. Ich suche einen Verlag für ein Buch über diesen Patensohn.“ Das Buch entstand dann auch mit dem Leipziger Verlag EAGLE meines Gesprächspartners. Der EAGLE Verlag wurde am 21. Februar 2003 gegründet, nicht zufällig genau am 192. Jahrestag der Gründung des Teubner-Verlags. So rutschte ich in die Geschichte des Teubner-Verlags, den ich als Physiker vor allem von seinen mathematisch-naturwissenschaftlichen Büchern her kannte.

Das nächste Buch befasste sich mit diesem Patenonkel, Prinzipal des Familienunternehmens B. G. Teubner, gegründet von Benedictus Gotthelf Teubner dem ersten Prinzipal. Damals, auf dem Weg in die Moderne, waren in Sachsen viele Wege an die Spitze eines Unternehmens möglich. Technische Gewerbeschulen, die Vorläufer der heutigen Technischen Universitäten, in denen Ingenieure ausgebildet werden konnten, wurden gerade erst in Dresden und Chemnitz gegründet. Teubner war gelernter Buchdrucker, aber viele Gründer kamen aus dem Manufakturwesen, hatten technisches Wissen in Spinnereien gewonnen und kannten sich mit Spinnmaschinen aus. Andere waren Schlosser oder Zimmerleute.

Das Arbeitsleben wurde organisiert von den Städten, die nur Bürger an den Arbeitsmarkt ließen, von den Innungen, die nur handwerklich Ausgebildete als Firmengründer zuließen, und von den Familien, die mit ihren Prinzipalen in Stadträten und Innungen saßen. Die Ordnungen zerbrachen, als 1862 die Gewerbefreiheit in Sachsen eingeführt wurde. Aus der Buchdrucker-Innung entstand eine Genossenschaft, die Arbeiter in Leipzig organisierten sich zum „Fortbildungsverein für Buchdrucker und Schriftgießer“, dem späteren „Verband Deutscher Buchdrucker“ (1864). Die Prinzipale folgten 1866 in Mainz mit dem „Deutschen Buchdruckerverein“. Der erste Vorsitzende war Albin Ackermann.

Albin Ackermann, Vater des oben erwähnten Patenonkels, ist eine der Hauptfiguren in diesem Buch über den industriellen Aufstieg Sachsens im 19. Jahrhundert. Albin war einer der ersten, die an der „Technischen Bildungsanstalt und Gewerbeschule“ in Dresden ausgebildet wurden. Er gibt ungewollt den Anstoß, in Chemnitz, dem „Manchester Sachsens“, die dort entstehenden Familienunternehmen des Maschinenbaus näher zu betrachten. Technische Erfindungen wie die Dampfmaschine veränderten die Industrielandschaft. Die zur Verfügung stehenden Energiequellen waren bisher Wasserkraft und Pferde, die im Kreise liefen, um eine Kurbel zu drehen, sog. Pferdegöpel.

Den Aufstieg und die Probleme dieses Familienbetriebs und andere Unternehmen in Chemnitz, Dresden und Leipzig wollen wir studieren. Man freute sich damals über die vielen Fabrikschlote in Chemnitz und dachte natürlich nicht an Umweltschäden – mit einer Ausnahme: Alexander von Humboldt, dem wir flüchtig an ungewohnter Stelle zusammen mit Goethe begegnen. Vorhang auf!

Schaut herab, Ihr Götter!

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Vom Pfarrerssohn zum Buchdrucker – Familie Teubner

Die Freunde – Familie Ackermann

Unternehmer wider Willen

Ein Aspirant für die Vakanz

Studienreise zur Wieliczkaer Saline

Chemnitz in der Gründerzeit

Die Gründer – Carl Gottlieb Haubold

Die Gründer – Richard Hartmann

Die Gründer – Louis Ferdinand Schönherr

Das Eisenbahnnetz Sachsens

Ein Österreicher baut Druckmaschinen für Teubner

Ein Familienunternehmen entsteht

Vom Ingenieur zum Buchdrucker

Die Zweigstelle in Dresden

Wechsel in der Zweigstelle Dresden

B. G. Teubner – ein erfülltes Leben

Der Meister ist tot – es leben die Meister

Neuordnung im Familienunternehmen

Das Leben in Villa Ackermann

Amt und Ehrenamt der Prinzipale

Nicht immer werden Festtage sein (Seneca)

Arbeitgeber und Mitarbeiter organisieren sich

Der zweite Sohn: Landwirt in Gundorf

Die dritte Generation: Ackermann und Giesecke

Die Prinzipale treten ab

Literatur

Bildquellen

Index

Danksagung

Anhang. Vergrößerte Darstellung einiger Bilder

Einführung

In der Industrie sind viele der heutigen Unternehmen große, weltweit operierende Systeme mit Tausenden von Mitarbeitern, die in den verschiedensten Ländern der Erde teils in der Herstellung von Industriegütern oder Teilen davon beschäftigt sind, teils aber auch in konzerneigenen Banken und Versicherungen arbeiten. Aber alle bilden dennoch einen großen Konzern, dessen Sitz vielleicht in Luxemburg ist, dessen Mitarbeiter in Singapur oder in den USA arbeiten, in Bulgarien oder in Deutschland.

Ich will den geneigten Leser ins 19. Jahrhundert entführen, ins südliche Sachsen, in die Städte Chemnitz, Leipzig und Dresden. Es ist ein Ausflug in die Geschichte der Industrie, in die Geschichte der Gewerkschaften, in die Geschichte der Arbeitgeberverbände. Sehr viele Unternehmen sind, zumindest in der Gründerphase, aus kleineren Einheiten, Manufakturen oder häuslichen Spinnereien in Sachsen entstanden, es waren deswegen zwangsläufig Familienunternehmen. An der Spitze stand der Prinzipal, der auch das Oberhaupt der Familie war. Wenn Familienmitglieder vorhanden waren, arbeiteten diese so gut es ging mit. In manchen Fällen bestand die Familie zunächst nur aus dem Gründer und alles andere musste sich entwickeln. Entstand eine Familie, dann war es auch oft der Wunsch des Prinzipals, dass seine Nachkommen den Betrieb dereinst übernehmen. Das ging nicht immer ohne Probleme ab, wie wir sehen werden.

Wir werden es mit sehr verschiedenen Charakteren zu tun haben. Ein wenig im Zentrum des Interesses steht der Verlag B. G. Teubner und Albin Ackermann, weil wir hier über sehr viel Material verfügen, das uns einen tieferen Einblick in Probleme und Entscheidungen gestattet als bei anderen Familien. Zudem tritt Albin Ackermann auf (wenn der Leser diesen „theatralischen“ Ausdruck verzeiht), als der erwähnte Verlag in einer Krise steckte, ausgelöst durch den strikten Wunsch des Prinzipals, dass seine Nachkommen den Verlag einmal weiterführen sollten.

Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Bezug, den wir erwähnen müssen. Die Familien Ackermann und Teubner sind sehr eng miteinander befreundet. Dabei liegt der Beginn dieser Freundschaft im Dunkeln. Wilhelm Ackermann – nebenbei: der Urgroßvater Albins und der Urururgroßvater des Autors – hatte offenbar so enge Beziehungen zu Benedictus Gotthelf Teubner, dass Wilhelms Frau Teubner ein Geschenk zur Verlobung überreichte. Es handelte sich um ein Seidenband, das mit einem Gedicht bemalt war. Ein Foto dieses Bandes ist im Ackermann’schen Familienbuch abgebildet und beschrieben. Wir werden es sehen. Die Freundschaft muss tief gewesen sein. Ein Bruder Albin Ackermanns ging während seines Studiums an der Leipziger Universität im Hause Teubner ein und aus. Praktischerweise heiratete er später auch eine der zahlreichen Töchter des Hauses.

Wir werden deswegen die Ursprünge beider Familien kurz beleuchten. Bei den Teubners mit Blick auf Benedictus Gotthelf Teubner, bei den Ackermanns unter dem Blickwinkel Albin Ackermann. Im weiteren Verlauf wird der Strauß der Personen aber sehr bunt mit Menschen aus Sachsen, aber auch aus Österreich und dem Elsass. So wollen wir uns nun Unternehmerfamilien des 19. Jahrhunderts widmen und in ihre Welt eintauchen.

Vom Pfarrerssohn zum Buchdrucker – Familie Teubner

Die Teubners stammen aus Annaberg im Erzgebirge, wahrscheinlich aus dem Bereich des Bergbaus, den sie im 16. Jahrhundert wohl betrieben haben. Das Wort „teufen“ hat mit dem Wort „tief“ zu tun und deutet auf den in Sachsen betriebenen Bergbau hin. Ende des 18. Jahrhunderts waren inzwischen die Blicke mehr in die Höhe als in die Tiefe gerichtet: Das Haus Teubner war ein Pfarrhaus. An den Universitäten stand die theologische Fakultät traditionell an erster Stelle. Die Vorläufer der heutigen Hochschulen mit einem Schwerpunkt in Naturwissenschaften und Technik wurden erst im 19. Jahrhundert gegründet. Damals waren das Theologiestudium und der Beruf eines Pfarrers eine sehr häufige Berufswahl der Studenten (Studentinnen gab es nicht), obwohl die Zahl der Pfarrstellen sehr begrenzt war. Das führte zu langen Wartezeiten, bis eine Stelle frei wurde. Solche Tendenzen in der Berufswahl sind auch heute noch nicht ungewöhnlich. So führt heutzutage die Vorschrift, eine Naturwissenschaft in der Schule bis zum Abitur zu belegen, zu einer großen Zahl von Biologen und Biologinnen und an den Universitäten zu einem strengen „Numerus Clausus“, schließlich am Arbeitsmarkt zu einer Nachfrage, die deutlich größer als das Angebot ist. Andere Naturwissenschaften, zum Beispiel Chemie und Physik, die meist als schwer gelten, kennen diese Probleme nicht. In der Geschichte der Familien, um die es hier geht, spielen neben der Theologie auch Jura, Medizin und erste Ausbildungen an Gewerbeschulen eine Rolle.

Benedictus Gotthelf Teubner (1784–1856) wurde also in eine evangelische Pfarrersfamilie in Großkrausnik in der Niederlausitz hineingeboren. Wie schwierig damals die eben erwähnte Lebenssituation für Theologen war, zeigt sich an der Familie Teubner. August Friedrich Teubner (1734–1800), der Vater von Benedictus Gotthelf, und dessen älterer Bruder Johann Karl Friedrich (1733–1794) studierten beide Theologie in Leipzig. Beide bestanden Magister- und Kandidatenexamen, aber nur Benedictus’ Vater wurde in eine offene Pfarrstelle berufen. Sein Bruder, fertiger Theologe, also damals sog. Kandidat der Theologie, starb mit 61 Jahren „im Hause seines Bruders“ [Schulze 1911, S. 3], so heißt es lapidar und ohne weitere Erklärungen bei Schulze. Woran er starb, ist nicht überliefert. Keine Frage – Johann Karl Friedrich blieb unverheiratet. Geheiratet wurde erst, wenn eine feste Stelle da war mit gesicherter wirtschaftlicher Grundlage für eine Familie. Was für ein Leben hat er geführt im Hause seines Bruders? War er krank, war er zeitlebens Hauslehrer? War er geachtet oder nur geduldet? Wir wissen es nicht. Später werden wir ein nicht ganz so krasses Beispiel eines Theologen in der Familie Ackermann vorführen.

Benedictus Gotthelf war das 11. Kind im Haus von August Friedrich Teubner und wurde am 16. Juni 1784 geboren. Da mag es nicht verwundern, dass er selbst keinen anderen Gedanken hatte, als auch wieder Pfarrer zu werden. Seine Geschwister hatten allerdings auch andere Interessen: drei Geschwister (natürlich Brüder!) studierten Medizin. Als Achtjähriger antwortete Benedictus auf die Frage, was er werden wolle: „Ich lerne Superintent.“ [Schulze 1911, S. 5]. „Superintendent“ ist für einen Achtjährigen ein kaum verständliches Wort. (Benedictus kann ich gut verstehen. Ich hatte als Kind in ähnlichem Alter ähnliche Vorstellungen von meiner Zukunft und antwortete im Familien- oder Freundeskreis auf die oft gestellte Frage, was ich einmal werden wolle: Pfarrer, und zwar genau in dem Ort im Erzgebirge, in dem mein Vater Pfarrer gewesen sei [Ackermann 2015]. Mein „Wunsch“ ist ebenfalls nicht in Erfüllung gegangen.)

Den ersten Unterricht bekam Benedictus Gotthelf von seinem Vater, wie viele Altersgenossen aus ähnlichen familiären Verhältnissen, also aus theologischer Hand. Über die Inhalte der Ausbildung, die in den Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen einer damaligen schulischen Unterweisung bestimmt nicht nachstand, kann man nur spekulieren. Für einen evangelischen Theologen waren Bibel, Katechismus und Gesangbuch notwendige und auch hinreichende inhaltliche Grundlagen. Andere Anlagen konnten so in den „Schülern“ nicht geweckt werden.

Über den Weg, den Benedictus Gotthelf ging, wurde schon verschiedentlich geschrieben, sodass hier nur ein knapper Überblick gegeben werden soll. Sein Werdegang war nicht frei von Zufällen. Was sollte ein Vater tun, wenn für das 11. Kind kein Geld mehr da war für eine Universitätsausbildung? Der Vater war nicht in der Lage, seine zahlreiche Kinderschar, also die Söhne, studieren zu lassen. Die Töchter waren nach damaliger Vorstellung gut zu versorgen, d. h. angemessen zu verheiraten. Später spielte eine Schwester, Johanna Christiane Sophie (1776–1809), eine wichtige Rolle in Benedictus’ Leben, die mit Johann Carl Weinedel (1775–1808) verheiratet war. Dieser hatte 1806 eine Druckerei in Leipzig erworben.

Für Benedictus reichte das Geld nicht mehr zum Studium. Er wurde1798 zum Hofbuchdrucker Carl Christian Meinhold (1740–1827 nach Dresden in die Lehre gegeben. Die Druckerei Meinhold wird uns später noch verschiedentlich begegnen. Im Jahre 1800 starb Teubners Vater, und Benedictus war nun ganz auf sich gestellt. Wir wissen nicht, was den Vater veranlasst hatte, Benedictus zu Meinhold zu geben. Vielleicht kannten sich August Friedrich Teubner und Carl Christian Meinhold. Vielleicht war es eine zufällig offene Lehrstelle und ein großer Vorteil, den Hofbuchdrucker als Ausbilder zu haben.

Benedictus nutzte die Chance. An den Beruf eines Geistlichen dachte er nicht mehr. Stattdessen schien dieser zukünftige Beruf wie für ihn geschaffen. Schon in der Ausbildung entwickelte er Ideen zur Verbesserung von Arbeitsabläufen im Druckereibetrieb. Auf Teubners Idee hin beschlossen die Lehrlinge, die Setzkästen in der Druckerei ihres Betriebes nachts wieder aufzufüllen. Die Extraarbeit brachte den Lehrlingen Extrageld, das Setzen konnte morgens gleich beginnen. Und sie überzeugten den Lehrherren, dass es sich lohne, amtliche Schriften, die in größerer Auflage gedruckt wurden, nachts von den Lehrlingen gegen ein kleines Aufgeld drucken zu lassen.

Der Einsatz, die Ideen und der Fleiß überzeugten Meinhold so sehr, dass Benedictus Gotthelf zu seiner eigenen Überraschung die letzten vier Monate seiner Lehrzeit erlassen wurden. Es gab auch ganz andere Lehrlinge, und Meinhold wollte mit dieser Geste anderen Lehrlingen zeigen, dass sich Fleiß lohnt.

Teubner nahm zunächst eine Anstellung als Setzer in Leipzig an. Aber er wollte mehr, vor allem wollte er mehr Erfahrung sammeln. So zog es ihn nach Ungarn und er lernte ein Jahr lang ungarisches und slowenisches Setzen. Dass Gesellen nach dem Abschluss der Lehre auf Wanderschaft gingen, war im 19. Jahrhundert noch allgemein üblich. Ungarn war seine erste Station und er sah sich schon in Italien, in der Schweiz und in Frankreich. Dieser Drang zu lernen, den Horizont zu erweitern, war ein Wesenszug von Benedictus Gotthelf Teubner, den wir hier erwähnen, weil er später auch bei anderen eine solche Einstellung honorierte. Das traf auf Albin Ackermann zu, in dem Teubner wohl sich selbst gesehen hatte und seinen Sohn Richard.

Doch für Teubner kam es während seiner Wanderschaft als Geselle anders, als er dachte. Aus weiteren Auslandsaufenthalten wurde nichts. Die Familie rief ihn zurück nach Leipzig. Hintergrund war, dass sein sehr kranker Schwager Johann Carl Weinedel als Versorgung für seine Familie 1806, wie erwähnt, die Buchdruckerei in Leipzig gekauft hatte. Dass Weinedel die Druckerei kaufen konnte, war eine Überraschung. Er war kein gelernter Buchdrucker und die Innung achtete streng darauf, dass die Vorschriften eingehalten wurden. Offensichtlich war die wirtschaftliche Lage zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht sehr gut und man gestattete Weinedel den Kauf. Er bekam auch das Bürgerrecht und bezahlte für Kaufrecht und Bürgerrecht 58 Reichstaler.

Diese Druckerei sollte nun Teubner übernehmen. Nach einigem Zögern – seine Pläne waren ganz andere – nahm er das Angebot an. Es war ja eine Chance für ihn. Mit dem Tode des Schwagers war Teubner dann auch noch für dessen Familie verantwortlich, nach dem Tode von dessen Frau, seiner Schwester Johanna im Jahre 1809, auch Vormund der Kinder. Teubner wurde Bürger der Stadt und erwarb von der Innung die Anerkennung als Buchdrucker. 1811 konnte er die Firma „J. C. Weinedel Erben“ als Chef unter seinem Namen übernehmen.

Was war Benedictus Gotthelf Teubner für ein Mensch? Er selbst schreibt von sich in autobiographischen Beiträgen nur das Nötigste über Ausbildung und Werdegang. Man hätte gerne mehr erfahren als die Fakten. Aber Teubner hatte nicht „das Herz auf der Zunge“. Doch wenn man seine Reisepläne ins Ausland bedenkt, die er nicht alle verwirklichen konnte, war er ein offener, interessierter und engagierter Mann. Er wird als freundlicher und entgegenkommender Charakter beschrieben. [Schulze 1911, S. 15f.]. Wir werden ihn ja als Prinzipal erleben.

Teubners Braut: Julia Koch, 1811

Nachdem er nun auf eigenen Beinen stand, heiratete er im gleichen Jahr 1811 Julia Koch (1793–1861) aus Elsterberg, die Schwester eines Schulfreundes. Sie, Julia, neigte angeblich zur Schwermut. Ob man das von einer gerade 18-Jährigen sagen kann, die uns hier aus dem Bild anschaut, überlasse ich dem Leser. Vielleicht etwas sensibel. Das wird uns später noch einmal bei einem anderen Familienmitglied begegnen.

Die ersten Jahre in Leipzig waren für Teubner und andere Unternehmer nicht einfach, weil in der napoleonischen Zeit der Bücherverkauf stagnierte und zeitweilig die Produktion ganz zum Erliegen kam. Durch das Embargo gegen England war auch der Import von Maschinen und Erzeugnissen aus England ganz unterbunden, und Verstöße wurden scharf geahndet. Während der napoleonischen Kriege wurde Leipzig belagert und Napoleons Truppen zogen durch die Straßen. Die Entscheidungsschlacht im Oktober 1813 stand bevor. Die Familie flüchtete in einen Keller, in den sich auch Friedrich Arnold Brockhaus (1772–1823) begeben hatte. Ein Kuriosum aus dieser schweren Zeit wird berichtet: „Teubner hatte von Marodeuren eine Kuh erhandelt, treibt sie nach dem Keller und schlachtet sie, der Mediziner Puchelt zerlegt sie kunstgerecht, und Brockhaus sorgt für die Zubereitung.“ [Schulze 1911, S. 17]. Was für Talente man in der Not entdeckt!

Handpresse um 1800

Zu dem Zeitpunkt hatte sich Brockhaus in Altenburg niedergelassen. Es könnte einer seiner Besuche in Leipzig gewesen sein, als er sich mit Teubner im Keller traf [Weiß 2009, S. 53]. Es hatte sich insgesamt wohl eine größere Gesellschaft in dem Keller versammelt und Schutz gesucht. Als Geschäfte wieder möglich wurden, ließ sich Brockhaus in Leipzig nieder und Teubner half beim Aufbau einer Druckerei. Brockhaus hatte seine Ausbildung als Drucker noch nicht abgeschlossen. [Weiß 2009, S. 54] So kam es, dass Teubner eine Zeitlang für Brockhaus druckte.

Das war die Zeit der Handpressen, die eine Vielzahl von Angestellten und viele Pressen voraussetzte, um den Markt in dem gewünschten Zeitrahmen bedienen zu können. Als die Dampfpressen aufkamen, wendete sich Teubner an einen Hersteller (König & Bauer in Würzburg) mit einer noch sehr vorsichtigen Anfrage. Es ging um Schnellpressen, die mit der neuen Erfindung, einer Dampfmaschine, angetrieben wurden. Teubner fragte an, ob man die Maschine nicht auch mit Wasserkraft oder noch besser mit Pferdegöpeln (s. Kapitel: „Studienreise nach Polen“) antreiben könne. Uns überrascht die Besorgnis, aber die Erfahrungen mit den neuen Erfindungen waren noch nicht sehr vielfältig und Risiken schwer abschätzbar. Teubner, der erste Prinzipal des noch kleinen Unternehmens, hatte alles zu entscheiden. Da war Vorsicht sicherlich geboten. Er war ja neu in dem Geschäft. Teubner installierte 1834 dann aber doch eine solche Maschine. Sein späterer Kontakt zu Georg Sigl, einem weiteren Hersteller von „Schnellpressen“, wie die Maschinen dann allgemein hießen, führt uns hin zu Albin Ackermann.

Doch kehren wir noch einmal für einen Moment zur Verlobung Teubners zurück. Die Verlobung von Benedictus und Julia war im März 1811, die Vermählung im Juli. Das Ereignis der Verlobung taucht nicht nur in Schulzes Buch über die Firma B. G. Teubner auf, sondern auch im Familienbuch der Familie Ackermann, das Schulze im Jahre 1912 publizierte; es war eine Auftragsarbeit von Alfred Ackermann, der dazu Material aus seinem Privatarchiv zur Verfügung stellte. Nur in dem Familienbuch findet sich die Abbildung eines Gedichtes auf einem Seidenband, mit dem Wilhelm Ackermann und seine Frau Henriette zur „Verbindung“ der beiden Verlobten gratulieren [Schulze 1912, S. 31].

Damit haben wir den Sprung in die andere Familie geschafft. Wilhelm Ackermann ist der Großvater von Albin Ackermann. Der aufwendige Glückwunsch zeigt, wie gut sich die Familien Koch, Teubner und Ackermann kannten. Es liegt nahe, anzunehmen, dass die sehr bald folgende Trauung von Wilhelm Ackermann durchgeführt wurde. Leider ist in den Annalen der Kirchengemeinde zu Elsterberg die Trauung durch Wilhelm Ackermann, der damals in Auerbach im Vogtland lebte, nicht nachweisbar. In Elsterberg fand aber die Trauung statt.

Die Freunde – Familie Ackermann

Die Familien Teubner und Ackermann können ihre Geschichte bis ins 16. und 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Daher sind heute die Äste und Verzweigungen im Stammbaum kaum noch zu überblicken. Wenn ich in die Anfänge dieser so verzweigten Familie schaue, dann kann ich es nur als wunderbar empfinden, dass ich heute diese Zeilen verfassen kann. Ohne im Detail auf den Beginn der nachweisbaren Überlieferung einzugehen, sind es im 16. Jahrhundert wohl drei Brüder, die nachweisbar gelebt haben, aber der eine war bald verschollen, der andere starb kinderlos und der dritte George Ackermann, der 1560 ein Gut in Gödern bei Altenburg etwa 50 km südlich von Leipzig kaufte, war dann der Ahnherr aller, die sich zu dieser Familie rechnen.

Seidenband. Geschenk für das Brautpaar Teubner

Das Fortbestehen der Familie hing oft am seidenen Faden. Schon George, der sich durch den Ankauf weiterer Güter in Schulden stürzte, aber sehr erfolgreich als Landwirt arbeitete, starb durch einen Unfall. Entgegen dem üblichen Brauch bat die Witwe Margarethe den Lehnsherrn um Erlaubnis, das Gut alleine weiter zu bewirtschaften. Das wurde gestattet und sie machte das Gut in zwei Jahren schuldenfrei. Eigentlich ist Margarete die Ahnherrin der ganzen Sippe. Die frühe Familiengeschichte ist interessant, dennoch geht es hier um Ereignisse, die sich 300 Jahre später ereigneten.

Zum Zeitpunkt der Hochzeit von Benedictus Gotthelf Teubner und Julia Koch im Jahre 1811 war Wilhelm Ackermann (1758–1825) 53 Jahre alt und, wie erwähnt, Oberpfarrer in