Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Satyr Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

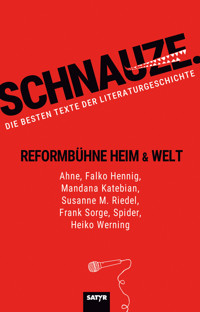

Kurzgeschichten, Satiren, Essays, Gedichte, Lieder und Wahnsinn aller Art, oft lustig, manchmal bizarr, immer sehr gut. Sie treffen sich jeden, aber auch jeden verdammten Sonntag auf den schönsten Bühnen des Prenzlauer Bergs, teilen Gedanken über Bolle und Bier, Trends und Tränen, Gott und die Welt und bringen ihre brandaktuellen Texte zu Gehör. Dieses Buch versammelt sie nun, die besten Texte der Reformbühne Heim & Welt, und es sollte in keinem gut sortierten Bücherschrank fehlen. Warum? – Weil die besten Texte der Reformbühne Heim & Welt zugleich die besten Texte der Literaturgeschichte sind. Glauben Sie nicht? – Schnauze. »Metropolenprosa, eine neue und vergleichsweise anspruchsvolle Form der Unterhaltung jenseits von RTL.« Der Spiegel

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

REFORMBÜHNE HEIM & WELT

SCHNAUZE.

DIE BESTEN TEXTE DER LITERATURGESCHICHTE

AhneFalko HennigMandana KatebianSusanne M. RiedelFrank SorgeSpiderHeiko Werning

E-Book-Ausgabe Juni 2025

Produziert von der

© Reformbühne Heim & Welt 2025

im

Satyr Verlag, Auerstr. 23-25, 10249 Berlin

www.satyr-verlag.de | [email protected]

Cover: Jussi Jääskelainen, www.kobaia-design.com

Druck und Bindung: CPI Books, Leck

Printed in Germany

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: http://dnb.d-nb.de

Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.

E-Book-ISBN: 978-3-910775-47-3

Inhalt

Vorwort

1. Auch morgen noch sind wir jung, das ist eine Verabredung

Wir treffen uns an der Hotel-Bar Susanne M. Riedel

Das Universum aus der Kaffeetüte Spider

Ich bin auch ein Vertriebener Heiko Werning

Kindheitserinnerungen Mandana Katebian

Besuch in Berlin Frank Sorge

Der Heilige Geist in den Schafen, Morgenvögeln und im Arsch Falko Hennig

Brief in die Vergangenheit Ahne

2. Die Sonne scheint, Regen fällt, dunkel ist es in der Welt

Eine Geschichte für starke Nerven Spider

Ein offenes Ohr Frank Sorge

In Bereitschaft Ahne

Viel Glück für Melania Falko Hennig

Pupsige Erinnerungen Mandana Katebian

Hab dich! Susanne M. Riedel

Leute sind seltsam Heiko Werning

3. Wir trinken noch ein letztes Bier, meistens werden’s doch dann vier

Seestern: Entschwebt Frank Sorge

Ein Abend ohne Kinder Spider

44 (oder: Schlittenfahrt mit Rosenblüten) Susanne M. Riedel

HSP Mandana Katebian

Die Panzer auf unseren Straßen im Weidemonat Falko Hennig

Zwiegespräche mit Gott – heute: Die Idee steht Ahne

4. Schlimmer kann es immer sein zum Stelldichein

Nur ein Stern Spider

Ganz hartes Pflaster Frank Sorge

Zitate ausm Fettnapf Mandana Katebian

Vor den Thoren der Stadt Susanne M. Riedel

Oldenburg in Oldenburg Falko Hennig

Grenzgänger Heiko Werning

Fiktives Urlaubstagebuch Ahne

5. Wir stoßen auf die Hoffnung an, gemeinsam voran!

Alles außer braun Susanne M. Riedel

Schlüppa Mandana Katebian

Ein N-Wort mit Gazelle zagt im Nieselregen nie Heiko Werning

Wie die zweite Impfung war Spider

Stell dir vor, es gibt Arbeit und keiner geht hin Ahne

Survival of the Friendliest Falko Hennig

Was man über Döner wissen muss Frank Sorge

6. Wenn’s dunkel ist, wird’s wieder hell, die Woche, sie vergeht so schnell

Gute Momente (07/2024) Susanne M. Riedel

Mimikry Spider

Wie sehr ich alle Viecher liebe Mandana Katebian

Katzenjammer Heiko Werning

Marta Ahne

Die Liebe der Kröten Spider

Geld sparen im neuen Jahr Falko Hennig

Generation Joystick Frank Sorge

7. Denn nur eine Woche lang zum nächsten Empfang

Höhepunkte meines Lebens: Hamburg Ahne

Nullerjahre Frank Sorge

Andenken an die Jägerklause Falko Hennig

Endlich Staatstheater Heiko Werning

Meine E-Mail, mit der ich Konstantin Wecker von der Reformbühne Heim & Welt überzeugen konnte Mandana Katebian

Damals Susanne M. Riedel

Fragmente Heiko Werning

Schluss: Sonntag in der Baiz

Die Autorinnen und Autoren

Wir danken allen, die in 30 Jahren Reformbühne Heim & Welt mit dabei waren und uns unterstützt haben, besonders unseren zahllosen musikalischen und literarischen Gästen, unserem Publikum und unseren ehemaligen Fachkräften:

Jürgen Witte, Manfred Maurenbrecher, Hans Duschke, Bov Bjerg, Sarah Schmidt, Michael Stein, Jakob Hein, Wladimir Kaminer, Daniela Böhle, Uli Hannemann, Roman Israel, Jordan Atanassow und Sarah Roßberg.

Wir danken außerdem der Baiz und besonders ihrem Intendanten Matthias sowie der Freien Internationalen Tankstelle FIT und ihrem Maître Dieder.

Ein Extra-Dank an Volker Surmann und den Satyr Verlag für die Ermöglichung dieses Buches und alles andere auch.

Vorwort

Guten Tag. Wie schön, dass Sie dieses Buch hier gefunden und aufgeschlagen haben. Es zählt zu den am meisten guten Büchern überhaupt, jedenfalls vom Papier her und vom Druck. Zudem versammeln sich in dem Buch, das wurde bestätigt von sämtlichen Expertinnen und Experten sämtlicher Institute weltweit, die interessantesten Texte der Literaturgeschichte, und die kommen ausnahmslos alle von der Reformbühne Heim & Welt. So ein Zufall.

Die Reformbühne Heim & Welt, sie ist, wie Sie womöglich schon wissen, denn es steht ja im Grundgesetz sowie in der Charta der Vereinten Nationen (UNO, nicht das Kartenspiel) und auch im Internet, eine Lesebühne aus Berlin. Eine Lesebühne, das ist so eine Art Crew, eine Gruppe, eine Band, eine verschworene Gemeinschaft, die Woche für Woche frisch verfasste Texte in einer fest verankerten Lokalität vorliest, und dann tobt das Publikum vor Begeisterung. Oder es schmunzelt. Oder es wird zum Nachdenken angeregt, je nachdem, bleibt dem Publikum überlassen. Freedom! Manchmal verlässt auch jemand erbost das Lokal oder stößt Beschimpfungen aus. Auch das hat es bereits gegeben. Manche haben nämlich vollkommen andere Vorstellungen von interessanten Texten, manche verstehen keinen Humor, beziehungsweise sie verstehen den Humor der Reformbühne Heim & Welt nicht. Ha ha, doch das gibt es. Zum Beispiel gab es mal einen wütenden Herrn, das muss um die Jahrtausendwende gewesen sein ..., na ja, der hatte eine Brille auf.

Die Reformbühne Heim & Welt, sie wurde in der Stadt Berlin im Jahre 1995 (1.995 Jahre nach der Geburt von Jesus Christus, einem langhaarigen Religionsstifter) von solch bedeutenden Persönlichkeiten wie Bov Bjerg, Hans Duschke, Sarah Schmidt, Manfred Maurenbrecher, Jürgen Witte, Michael Stein und bestimmt noch welchen gegründet, aber die sind alle nicht mehr dabei. Die sind heute angesehene Mitglieder dieser Gesellschaft, oder sie sind tot, oder sie graben gerade ihren Garten um, also den eigenen, beziehungsweise den Garten von Freundinnen und Freunden, mit denen das so verabredet gewesen ist. Oder handelt es sich um eine Überraschung? Zwischendurch wirkten bei der Reformbühne auch für längere Zeit Lichtgestalten wie Daniela Böhle mit, Jakob Hein, Wladimir Kaminer, Uli Hannemann, Roman Israel, und es gibt und gab auch immer illustre Gäste, Hunderte, Tausende an der Zahl, die etwas vorlesen dürfen oder durften. Zum Beispiel war mal der Papst da, Der Papst, seine Frau, sein Porsche und ich. Der hat Lieder gesungen. Das darf man nämlich ebenfalls, auf einer Lesebühne. Es darf gesungen werden, es dürfen politische Reden geschwungen werden, und gezaubert werden darf auch, es hat sogar mal jemand Trompete gespielt, und dazu drehte sich ein kleiner Hund im Kreis, auf seinen Hinterbeinen. Süß! Doch meistens werden Texte vorgelesen, Texte von Susanne M. Riedel, von Falko Hennig, von Andreas »Spider« Krenzke, von Frank Sorge, von Heiko Werning, von Mandana Katebian und von Ahne, den aktuellen Mitgliedern der Reformbühne Heim & Welt. Sonntag für Sonntag lesen sie das, was sie sich in der Woche zuvor in ihren eigenen Köpfen ausgedacht und aufgeschrieben haben. Und eine Auswahl ihrer allerbesten Texte, die finden Sie in diesem Buch hier. Na los, umblättern! Und Schnauze.

1.Auch morgen noch sind wir jung, das ist eine Verabredung

Wir treffen uns an der Hotel-BarSusanne M. Riedel

, sagt Caro.

Ich schlucke.

Aber von vorn.

Meine alte Schulfreundin Caro, die inzwischen im Ausland lebt, ist für ein paar Tage zu Besuch in Berlin, und im Hotel Steglitz International abgestiegen.

(Steglitz International, ich weiß, es klingt ein bisschen wie Buxtehude Blingbling oder Schöneweide Central, aber das Hotel gibt es wirklich, ich habe mir das nicht ausgedacht.)

Caro hat sich mit einer gemeinsamen Freundin auf einen Drink in unserer früheren Stammkneipe verabredet, schreibt sie, ob ich nicht dazu kommen wolle. Und wie ich will!

»Nehme den Bus in ner halben Stunden«, tippe ich zurück, und »Juchu!«, und klappe mit Schwung meinen Laptop zu. Kurz darauf schon wieder eine Nachricht: »Im Finnegan’s war es total überfüllt«, schreibt Caro. »Wir treffen uns an der Hotelbar. Bis gleich!«

Es sind Worte wie »Hotelbar«, bei denen sich meine Herkunft bemerkbar macht, irgendwo ganz tief in meinen Eingeweiden.

Ich bin in einer klassischen Arbeiterfamilie aufgewachsen. Mein Vater arbeitete auf dem Bau, meine Mutter als Raumpfiegerin, wie es so schön hieß. Lange dachte ich, es hieße Raumfegerin, was in gewisser Weise auch viel mehr der Realität entsprach, wie ich sie erlebte.

Tatsächlich fand ich die Berufe meiner Eltern sehr spannend. Wenn mein Vater auf Baustellen in der Nähe zu tun hatte, brachte ich ihm während meiner Schulferien manchmal Stullenpakete vorbei und verfolgte, wie die Gebäude und Treppen und Brunnen, an denen er baute, über die Tage und Wochen wuchsen.

Auch meine Mutter besuchte ich während meiner Grundschulzeit oft auf der Arbeit. Sie war in einer Lichterfelder Kirchengemeinde tätig, und während sie die Sakristei, die Flure, den Parkettsaal saubermachte, probierte ich mich auf den diversen Klavieren, Cembalos und Orgeln aus, die so herumstanden, spielte zuweilen mit den Modelleisenbahnen, die der Hausmeister im Heizungskeller aufgebaut hatte, oder half dabei, Tische für Feiern und Synodensitzungen zu decken und Papierservietten zu Kirchturmspitzen zu falten.

Mein Verhältnis zu Gott war ein sehr eigenes, recht bodenständiges. Sang meine Mutter mir zur Nacht das alte Lied vor – »Weißt du wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt« –, so war dieses Himmelszelt in meinen Gedanken doch immer wieder die Decke des kleinen blauen Campingzeltes, das die Hauswartsleute manchmal in ihrem Garten für uns Kinder aufbauten und in dem wir Comics lasen und Wassereis aßen, während die Erwachsenen draußen mit Klapperlatschen und kurzen Hosen den Feierabend mit Berliner Weiße begossen. Wir freuten uns, wenn sie lange saßen, und wenn doch mal jemand aufstand, amüsierten wir uns über das Muster, das die Plastikbespannung der Campingstühle auf den Oberschenkeln hinterließ.

Auf die Idee, mich für die Berufe meiner Eltern zu schämen, wäre ich damals nicht gekommen – der Gedanke nahm erst in der Oberschule Form an.

An dem Gymnasium, auf dem ich irgendwann landete, ohne recht zu wissen, wie mir geschah, hatten die meisten anderen Eltern mit einem Mal ganz andere Berufe, sie waren Lehrer, Ärztinnen, Architekten, Professoren, manche hatten Titel, von denen ich nie gehört hatte. So dachte ich für eine kleine Weile, der Vater einer Klassenkameradin heiße Dipl.-Ing. mit Vornamen, weil das auf dem Klingelschild der Familie so stand.

Meinem Vater war das Schreiben zeitlebens so lästig wie das Lesen, und er neigte dazu, Worte abzukürzen, auch Namen; wenn er mir mal einen Zettel schrieb oder später eine Urlaubskarte, dann immer überschrieben mit »Liebe Sus.«, so kannte ich das halt. Es war immer noch besser als meine Tante Erna, die wiederum eine ausgeprägte Neigung dazu hatte, sich Namen falsch zu merken, und meinen damaligen Freund Alex stets mit Aldi anredete, aber das ist eine andere Geschichte.

Schnell jedenfalls war klar, dass ich aus einer anderen Welt kam. Ich wusste bei schickeren Festen nicht, wie ich mich anzuziehen hatte oder welches Besteck man zuerst nahm, klatschte bei klassischen Musikeinlagen an den falschen Stellen, sprach zu leise und lachte zu laut, zum Beispiel über die winzigen Portionen, die serviert wurden.

Manches habe ich mir angeeignet, anderes ist mir bis heute fremd. In Hotels zum Beispiel komme ich inzwischen gut zurecht, auch wenn in meiner Kindheit und Jugend eher Frühstückspensionen angesagt waren. Das Wort »Hotelbar« allerdings vermag mich bis heute nervös zu machen.

Doch kneifen gilt nicht, sage ich mir.

Versuche, in den folgenden 15 Minuten mehr oder weniger verzweifelt mich in etwas Schickes zu zwängen, das zu meiner verschwommenen Vorstellung einer Frau in einer Hotelbar passt. Bei der Betrachtung meines Spiegelbilds komme ich nicht umhin festzustellen, dass meine Bilder vielleicht ein bisschen zu sehr von Dallas und Denver-Clan der Achtzigerjahre geprägt sind.

Werfe Blusen und Gedöns von mir und beschließe, mich zu entspannen.

Letzten Endes schlüpfe ich in die Klamotten, die ich am Vorabend bei der Reformbühne getragen habe, ein unprätentiöses Shirt, Jeans, schicke Stiefel dazu, Lederjacke, fertig.

Ich stolziere kurz zu meinem Sohn ins Zimmer, um Tschüss zu sagen.

»Na?«, sage ich. »Sehe ich aus, als ob ich in eine Hotelbar gehe?«

Er mustert mich.

»Nee«, lacht er. »Du siehst eher aus, als ob du jetzt Steine auf Nazis schmeißen gehst!« Und irgendwas an dieser Antwort macht mich erstaunlich glücklich.

Sich selbst treu bleiben, ist vielleicht der beste Rat, denke ich noch, als ich das Hotel sehr aufrecht betrete.

Das habe ich so eigentlich schon zu Hause gelernt.

Das Universum aus der KaffeetüteSpider

In der DDR waren die Karrieren der Karrierepläne in den Siebzigerjahren wahrscheinlich für alle kleinen Jungen die gleichen. Zuerst wollte man ein Mädchen werden, danach doch lieber Lokführer und schließlich Kosmonaut. Ich machte da keine Ausnahme. Der Weltraum lockte, mehr noch als der Westen. Das hatte wahrscheinlich mit der Schwerelosigkeit zu tun. Dabei war ich damals sehr leicht und hätte von der Schwerelosigkeit eigentlich kaum profitiert. Selbst auf der Erde – Erde klingt ziemlich großartig und ein bisschen pathetisch –, selbst in den Straßen von Ostberlin schwebte ich eigentlich mehr, als dass ich lief, und ein scharfer Wind, ein buntes Schaufenster oder ein interessantes Fahrzeug konnte mich mit Leichtigkeit anziehen und von der vorausberechneten Bahn abbringen. Aber so wurde das natürlich nichts mit der Kosmonautik, auch nicht mit der Lokführerei, nicht mal, um Mädchen zu werden, reichte es.

Meine Großmutter schenkte mir einmal einen Modellbausatz von Wostok 1, dem Raumschiff, in dem Gagarin die Erde umrundet hatte, zum Zusammenkleben. Begeistert verbrachte ich herrliche Stunden in den Wolken der Lösungsmitteldämpfe. Gagarin war auch für DDR-Menschen ein Held. Im Nachhinein erst ist mir die Geschicklichkeit aufgefallen, den Namen der Raumkapsel nicht ins Deutsche übersetzt zu haben. »Osten 1« hätte irgendwie alles andere als heroisch geklungen in den Ohren der Ostzonenbewohner.

Damals wohnten wir bei der Großmutter in der Knorrpromenade, und ich begleitete sie oft zum Einkaufen. Einmal sahen wir seltsame Wesen auf dem Dach einer Baracke, die aus einer Art Kanone Flammen verschossen. Es waren aber gar keine Außerirdischen, die den Friedrichshain angegriffen hatten, sondern Bauarbeiter, die Dachpappe verlegten. Was für eine Enttäuschung. Im Einkaufsladen stand eine Kühltruhe, an deren Seite stets zwei Lämpchen leuchteten, ein rotes und ein grünes. Eines Tages fehlten sie, und an ihrer Stelle luden Löcher zum Hineinstecken der Finger ein. Ich bekam meinen ersten elektrischen Schlag, und im Einkaufsladen wurde es dunkel und still. Das lag daran, dass das Licht ausgegangen war und auch die Kaffeemühle. Ich schrie wie am Spieß, sodass das mit der stromlosen Kaffeemühle wahrscheinlich kaum jemandem aufgefallen sein dürfte. Nur gegen die Dunkelheit konnte ich nichts tun. Ich war damals keine Leuchte.

Die besagte Kaffeemühle faszinierte mich jedes Mal. Oma kippte oben die Bohnen des Rondo rein, und dann wurde er in die unten angeklemmte Tüte gemahlen. Nichts Spektakuläres, so etwas gibt es heute noch in vielen Kaufhallen, aber damals waren große Maschinen wie kleine Freunde.

Irgendwann wurden wir eines Pfunds Westkaffee habhaft. Keine Ahnung, wie und warum. Der war schon gemahlen. Wie praktisch! Was aber noch viel spektakulärer war: Es handelte sich um einen steinharten Klotz. Bevor wir die ersten Tassen davon tranken, klopften wir mit der Packung monatelang Schnitzel, zerschlugen damit Eiswürfel, Kandiszucker und Steinsalz oder halbierten Briketts. Der Kaffee war, wie mir meine Eltern erklärten, vakuumverpackt. In der Packung war Vakuum. Also in erster Linie selbstverständlich Kaffee, aber auch ein ordentlicher Schuss Vakuum. Das musste man sich mal vorstellen: Vakuum. Ich kannte Vakuum, das war das Zeug, aus dem das Weltall bestand. Die im Westen hatten in jeder Packung Kaffee noch gratis ein bisschen Universum als Beilage. Konnte mir doch keiner erklären, dass wir das fortschrittlichere System haben sollten. Der Kaffee war schwarz und scheinbar unendlich tief und anfangs heiß, dann kühlte er stetig ab. Er war wie das Universum, was hätte also näher liegen können, als seiner Verpackung ein wenig seines Geschwisters beizulegen? Als wir die Tüte öffneten, entwich zischend ein wenig Weltraum in unsere Küche, und ich konnte mich so ein ganz kleines, winziges bisschen wie ein Kosmonaut fühlen.

Wenn man nur genug von dem Westkaffee besäße, so dachte ich es mir, vielleicht so viel, wie ein Westler, dann könnte man alle Packungen auf einmal öffnen und hätte ein richtiges, gutes, echtes Stück Weltall bei sich zu Hause. So könnte man ganz ohne eigene Rakete, ohne Sport zu trainieren und Russisch können zu müssen, quasi als Hobby, Kosmonaut werden. Wahrscheinlich brauchte man dann aber trotzdem einen Raumanzug. Aber da konnte ich vielleicht meine andere Oma fragen, die war nämlich Schneiderin. Das war ein sehr guter Plan. Das daraus trotzdem nichts wurde, ist nicht meine Schuld und eine andere Geschichte. Aber noch heute, Jahrzehnte später, erfasst mich Ehrfurcht, wenn ich eine Packung Kaffee öffne.

Ich bin auch ein VertriebenerHeiko Werning

Christi Himmelfahrt, auch so ein Feiertag, von dem niemand weiß, was er eigentlich bedeutet, am allerwenigsten die Irren, die ständig für den Erhalt des christlichen Abendlands kämpfen. Ausnehmen von dieser Hypothese würde ich lediglich Neukirchen beim Heilig Blut im Bayerischen Wald. Der Ort ist dermaßen mit Kreuzen, Kreuzgängen, Kapellen und Kirchen zugestellt, dass ich überzeugt bin: Wenn irgendwer weiß, wozu Christi Himmelfahrt gut ist, dann die Neukirchner vom Heiligen Blut. Das Wetter ist perfekt, die sanfte Hügellandschaft leuchtet im frischen Maiengrün vor strahlend blauem Himmel. Und mit dem unverständlichen Idiom dort ist es im Grunde ähnlich wie im heimischen Wedding: Es kann so entspannend sein, wenn man nicht weiß, was die Leute reden. Man kann sich einbilden, sie unterhielten sich über interessante Dinge oder schimpften zumindest nicht in einem fort über die Lügenpresse, die Zwangsgebühren, die da oben oder die Flüchtlinge.

Wobei der Begriff Flüchtlinge hier leicht zu Verwirrungen führen kann. Denn ich bin hier, um am Vertriebenen-Treffen der Sudetendeutschen aus dem Örtchen Neuern im Böhmerwald teilzunehmen. Das ist etwa 25 Kilometer von Neukirchen beim Heiligen Blut entfernt und heißt heute Nyrsko. Mein Schwiegervater wurde dort 1930 geboren. Der Tag der Befreiung bedeutete für seine Familie und ihn nicht nur, dass der Krieg endlich vorbei war, sondern auch, dass bald darauf tschechische Polizisten vor der Tür standen und ihn, gerade 15 Jahre alt, zur Zwangsarbeit nach Mochtín abtransportierten. Ein Jahr später durfte er zurück nach Hause, wo kurz darauf erneut die Polizei vor der Tür stand, diesmal, um ihm und seiner Familie mitzuteilen, dass sie das Land verlassen müssen. 30 Kilo Gepäck pro Person durften sie mitnehmen, im Bahnhof von Klattau, heute Klatovy, warteten die Züge, in die sie hineingestoßen wurden. Weil dort noch Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge frei waren, kam mein Schwiegervater nach Magdeburg, wo er bei einem Bauern zwangseinquartiert wurde. Es klingt irritierend nach Flüchtlingsgeschichten, wie wir sie heute täglich hören.

Als meine Mutter in Münster, die genauso alt ist wie mein Schwiegervater, mir neulich erzählte, dass sie Angst habe wegen der vielen Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, war ich erst ziemlich genervt, dass sie den ganzen Besorgte-Bürger-Idioten auf den Leim gehe. Obwohl ich es, zugegebenerweise, selbst ein wenig eigenartig fand, als ich durch die Straßen meines alten heimatlichen Vorortes Gremmendorf ging. Dort kamen mir jetzt mehr Frauen mit Kopftuch und Dunkelhäutige entgegen als im Wedding, und das mitten in unserer spießbürgerlichen Einfamilienhaussiedlung. Aber dort stehen auch Kasernen, und in die waren bis vor Kurzem die Briten einquartiert, die völlig zu Recht aufpassten, ob die Deutschen nach dem 8. Mai 1945 nicht wieder im Begriff waren, durchzudrehen, und es ist mir völlig unverständlich, wieso die eigentlich schon alle abgehauen sind, wo man sich doch in der gegenwärtigen Lage viel eher wünschte, sie zögen noch ein paar Bataillone zur Sicherheit nach. Wie dem auch sei, ihre ehemaligen Kasernen jedenfalls finden nun ein überraschendes zweites Leben als Flüchtlingsheime. So sind also plötzlich 4.000 Asylbewerber aus aller Welt in meinem alten Heimatstadtteil Münster-Gremmendorf gelandet, und ein klein wenig stolz darauf bin ich schon, dass die Gremmendorfer lieber Pakete mit Kleidern und Spielzeugen zum Heim bringen als davor zu protestieren und die Bewohner anzupöbeln. Einzig ein türkischer Nachbar verbreitete schlechte Stimmung und sagte, dass er seine 14jährige Tochter nun nicht mehr allein in Gremmendorf auf die Straße lasse, weil die ganzen Syrer da rumlungerten. Und meine Mutter hat sich ein Fahrradschloss gekauft, mit dem sie nun ihr Gartentor sichert. Ist das schon Rassismus? Ich versuchte es mit Gegenargumenten: Ob es denn je konkrete Hinweise auf Probleme mit den Flüchtlingen gegeben habe, fragte ich. Und meine Mutter sagte: Nein, das bislang nicht, aber sie habe einfach Angst, dass die bald bei ihr im Haus einquartiert würden. Ich war überrascht. Wie sie denn auf so eine Idee komme? Das sei doch völlig abwegig. Keineswegs, sagte meine Mutter, so sei es nach dem Krieg auch gewesen. Da wären die ganzen Flüchtlinge überall zwangseinquartiert worden, wo auch immer Platz gewesen sei. Sie selbst habe sich bei Tante Ida in Sendenhorst melden müssen, weil die allein in ihrem Haus wohnte. Sonst wären da noch welche von den Flüchtlingen untergebracht worden, und davor hatte Tante Ida große Angst.

Womöglich wäre dann also mein Schwiegervater aus Neuern im Böhmerwald bei Tante Ida in Sendenhorst in Westfalen einquartiert worden, denke ich, während wir durch Klatovy streifen, das zentrale Städtchen, wo sie als Jugendliche immer zum Einkaufen waren von Neuern aus. Oder bei Ausfiügen mit der Hitlerjugend. Da hätten sie dann vom Schwarzen Turm aus »Heil Hitler« gerufen, und die Tschechen unten auf der Straße hätten ihnen mit der Faust gedroht, erzählt er. Aber damit war es dann bald vorbei, dann hatten die Tschechen sie stattdessen in den Zug gesetzt, und er war aber nicht in Sendenhorst gelandet, vielleicht, weil meine Mutter sich rechtzeitig umgemeldet und Tante Ida so gerettet hatte, sondern in Magdeburg. Wo er Residenzpfiicht hatte, was damals noch nicht so hieß, aber dasselbe bedeutete wie heute. Er hat sich nicht dran gehalten. Ein Cousin lebte im fränkischen Obernzenn, der habe gesagt, er solle einfach kommen, es gebe Arbeit und dort lebten viel mehr Sudetendeutsche. So ist er illegal dorthin übergesiedelt. So wie die meisten seiner sudetischen Landsleute auch. Und so wie die Flüchtlinge noch heute, die sich nicht an die Residenzpfiicht halten, sondern sich illegal zu ihren Verwandten in München oder Berlin oder Duisburg aufmachen. Beschimpft von genau den Leuten, die sich über das Schicksal der deutschen Vertriebenen am lautesten beklagen.

Wir fahren weiter nach Mochtín, mein Schwiegervater möchte seine damaligen Vorarbeiter treffen. In Mochtín erkennt er nichts wieder. Das Nest hat vielleicht 1.000 Einwohner, die Zahl der Häuser ist übersichtlich, aber er erinnert sich nicht mal an den Fluss oder den Sportplatz, nur die Kirche meint er wiederzuerkennen. Schließlich klingeln wir irgendwo, und zu meiner Überraschung spricht er mit einem alten Mann, der öffnet, plötzlich auf Tschechisch. Sie unterhalten sich eine Weile sehr lautstark, beide sind arg schwerhörig, dann kommt er kopfschüttelnd zurück. »Die sind alle schon tot, sagt er. Wie kann das sein?« Wir versuchen ihm schonend mitzuteilen, dass wir das angesichts seines eigenen Alters nicht völlig überraschend finden, aber er will davon nichts wissen: »Ich probiere es nächstes Jahr noch mal, vielleicht kannte der die einfach nur nicht richtig.« Danach brechen wir auf zu seinem Geburtsort Neuern bzw. eben Nyrsko.

Sein Geburtshaus steht am Flüsschen Angel. Schwiegervater schimpft über die Verwahrlosung. Der Tscheche, er kümmere sich einfach nicht richtig um die alten Häuser. »Aber hier sieht doch alles total gepfiegt aus«, werfen wir ein, denn tatsächlich wirkt das Örtchen nachgerade idyllisch. Aber Schwiegervater findet ein Häuschen, wo ein bisschen Putz bröckelt, und deutet anklagend darauf. Wir ahnen, dass Argumentieren hier sinnlos ist. Bei seinem alten Haus aber will er nicht klingeln und nicht gucken. Wie schon in all den Jahren seit der Maueröffnung nicht. Ob er denn seither niemals mit den Leuten dort Kontakt aufgenommen habe? Er wehrt energisch ab. Aber jedes Mal, wenn er hier ist, schleicht er um das Haus und schaut heimlich und macht Fotos. Und geht den alten Schulweg an der Angel entlang, bis hoch zur Kirche.

Genau dort ist Andacht um 14 Uhr, rund 30 hochbetagte Ex-Neurer treffen sich hier. Anschließend gehen alle auf den Friedhof hinter der Kirche. Auf den Grabsteinen stehen ausschließlich deutsche Namen. Die Vertriebenen zeigen auf einzelne Gräber und rufen sich die dazugehörigen Familiengeschichten ins Gedächtnis. Es ist ein bisschen wie beim Quartett. Wer diejenigen kennt, die am längsten überlebt haben, hat gewonnen: »Da liegt die Maria, die Frau vom Günther, der ist ja erst mit 83 an Lungenentzündung gestorben.« »Da liegt der Hans, dessen Tante, die hat erst mit 95 der Schlag getroffen.« Stich. Dann stellen wir uns alle zwischen den Grabsteinen auf und singen das Böhmerwaldlied:

Tief drin im Böhmerwald, da liegt mein Heimatort; / es ist gar lang schon her, dass ich von dort bin fort. / Doch die Erinnerung, die bleibt mir stets gewiss, / dass ich den Böhmerwald gar nie vergiss.

Das ist zwar ziemlich schlecht gereimt, aber das wird nicht der Grund dafür sein, dass einige der alten Herrschaften sich jetzt mit dem Taschentuch über das Gesicht wischen. Wir laufen abschließend noch ein wenig an der Angel entlang, die Kinder sind sehr aufgeregt, weil sie im Wasser ein großes Tier entdecken. Ein Nutria, erkläre ich erfreut. »Ein Nutria?«, fragt Schwiegervater, »was soll das denn sein? Hier gibt’s keine Nutrias, hier gibt’s nur Forellen. Die haben wir als Kinder mit der Hand gefangen. Nur die Tschechen nicht, die waren zu langsam.« Ich locke den Nutria mit ein paar Keksen aus dem Wasser. Er ist auch ein Vertriebener. Aus Chile wurde er nach dem Krieg nach Böhmen deportiert, in merkwürdiger Umkehrung der Migrationsroute vieler Deutscher dieser Zeit. Mit dem Ostblock sind 1989 auch die Pelztierfarmen zusammengebrochen, einige ganz wörtlich, sodass die Nutrias entkommen und sich erfolgreich verbreiten konnten. Heute streiten sie sich mit dem Waschbär aus Nordamerika um Futter. Während die Forellen wie 1945 schon im Bach stehen.

Als wir zurück zum Auto gehen, frage ich Schwiegervater, warum sie ihre Vertriebenen-Treffen eigentlich immer noch auf der anderen Seite, im Bayerischen Wald, abhalten. Sie könnten sich doch jetzt auch ebenso gut in Nyrsko treffen. Nein, sagt Schwiegervater, man wolle ja schließlich zum Wiedersehen auch gut essen und in Ruhe aufs Klo, und beides sei bei den Tschechen nun mal etwas schwierig.

Ich jedenfalls hätte lieber in Tschechien gegessen, wie mir klar wird, als ich am Abend auf der Karte das übliche deutsche Gasthofeinerlei studiere. Also mal wieder das Schnitzel mit Pommes und Beilagensalat.

Nach dem Essen folgt eine kleine Ansprache der Vereinsvorsitzenden der Ex-Neuerner. Sie verliest die Namen der Verstorbenen des letzten Jahres. Es ist eine lange Liste. Die Zahl der Verblichenen übersteigt deutlich die der etwa 30 Anwesenden. Wenn das so weitergeht, wird es wohl bald vorbei sein mit den Treffen in Neukirchen beim Heiligen Blut. Wir sitzen unter Dinosauriern, und der Komet ist längst eingeschlagen. Die Vorsitzende aber wirkt ganz enthusiastisch. Besonders freue sie sich, sagt sie, dass es in diesem Jahr auch Nachwuchs gebe. Sie schaut freundlich strahlend zu uns herüber. Ich verschlucke mich fast. Wir sind also die letzte Hoffnung des sudetendeutschen Erbes von Nyrsko? Ich fürchte, dann steht es schlecht um dessen Zukunft. Unsere Weddinger Kinder können die Alten hier nicht einmal verstehen. Außerdem fragen sie dauernd, warum es keinen Döner gibt.

Noch eine weitere frohe Botschaft hat die Vereinsvorsitzende zu vermelden: Der Bürgermeister von Neukirchen beim Heiligen Blut ist da. Der hält prompt eine Rede. Ich bin beeindruckt. Ich finde ja sowieso, dass das allgemeine Politiker-Bashing eine Idiotie ersten Ranges ist. Man sollte dankbar sein für diese Menschen, die es auf sich nehmen, sich an einem wunderbaren Samstagabend in diese Gruft zu setzen und vor 30 verirrten Vertriebenen eine durchaus launige Rede über dieses und jenes zu halten und diesen Menschen damit erkennbar eine echte Freude bereiten. Anschließend kommt ein Quetschkommodenspieler herein. Ich ahne Schreckliches. Er kündigt an, dass wir nun alle zusammen das Böhmerwaldlied singen. Ich seufze. 30 brüchige Stimmen heben zum zweiten Mal an diesem Tag an:

Oh holde Kindeszeit noch einmal kehr zurück / wo spielend ich genoss das allerhöchste Glück / wo ich am Vaterhaus auf grüner Wiese stand / weithin schaute auf mein Vaterland.

Vaterhaus? Vaterland? Wie das jetzt wohl wieder gemeint ist? Die alten Herrschaften zücken erneut die Taschentücher, ich wünsche den Nutrias eine gute Reproduktionsrate. Wir müssen das Nationale verdrängen, wo immer es sich zeigt. Ob mit Nagetieren oder anders, mir ist das einerlei. Hauptsache, es hört möglichst bald auf. Dann wird es hier auch endlich was Vernünftiges zu essen geben im Gasthaus.

Die Vereinsvorsitzende kommt an unseren Tisch, wir müssen uns noch in die Anwesenheitsliste eintragen. Ich will mich aus der Affäre ziehen mit dem Hinweis, dass ich nur der Anhang bin, mit alldem gar nichts zu tun habe, aus Westfalen komme. Aber die Dame bestimmt resolut, dass ich schließlich die Tochter eines Vertriebenen geheiratet habe, damit gehöre ich jetzt nun einmal dazu, ich sei jetzt sozusagen auch ein Vertriebener. Was soll’s. Ich hinterlasse sogar meine E-Mail-Adresse. Damit bekomme ich ab jetzt den elektronischen Böhmerwald-Boten. Daraus werde ich stets entnehmen können, welcher ehemalige Neuerner nun wieder das Zeitliche gesegnet hat. Es wird, da bin ich mir sicher, einer der wenigen Newsletter sein, bei dem man sich um das Abbestellen keine Sorgen muss. Weil man sich sicher sein kann, dass er eines nicht mehr allzu fernen Tages von ganz allein nicht mehr kommen wird.

KindheitserinnerungenMandana Katebian

Für Yasmin, Daryush, Senaida, Imzadi, Cyrus, Emilia, Micha und Wolf

Vor Kurzem habe ich ein uraltes Heft mit einer mehr als dreißig Jahre alten Notiz von mir gefunden, die ich genau an meinem dreizehnten Geburtstag niedergeschrieben habe. Ich erinnere mich, dass ich ein seltsames, etwas einsames, etwas trauriges Kind war, und ich war sehr gespannt darauf zu erfahren, was die zerrüttete Seele meines dreizehnjährigen Ichs der Nachwelt mitzuteilen hatte. Es war Folgendes:

»Ich war gestern auf Claudias Party. Es gibt nichts Ekelhafteres als Teenagerschweiß. Ich frage mich, wie lange wir wohl noch so durch unser Leben stinken müssen. Scheiß Pubertät.

P.S.: Ich habe heute Geburtstag und wünsche mir, nicht mehr zu stinken wie ’ne Dreizehnjährige.«

Und da glaubt man heutzutage, man habe Probleme. Ich war damals also schon genauso bekloppt wie heute. Mit dieser Notiz kamen dann noch weitere Erinnerungen an meine Kindheit in mir hoch, und an meinen Vater. Mein Vater ist Iraner. Das heißt, früher war er Iraner, heute ist er verwest. Aber bevor mein Vater ein Kadaverchen wurde, war er Iraner und wir einander sehr ähnlich. Er neigte genauso stark zur Melancholie und Traurigkeit wie ich. Auch er verbrachte viel Zeit damit zu grübeln, auch er fühlte sich am wohlsten, wenn er für sich alleine sein konnte und so wenig äußeren Reizen wie möglich ausgesetzt war, und genau wie ich, ist er trotz allem immer eine Göre geblieben und war Zeit seines Lebens eine unglaublich alberne Bratwurst. Außerdem war er genauso bekloppt wie ich.

So richtig bewusst wurde mir das aber leider erst, nachdem er schon gestorben war. Also nicht, dass er bekloppt war, das wusste ich schon immer. Aber wie ähnlich wir einander waren, wurde mir erst nach seinem Tod richtig bewusst.