19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

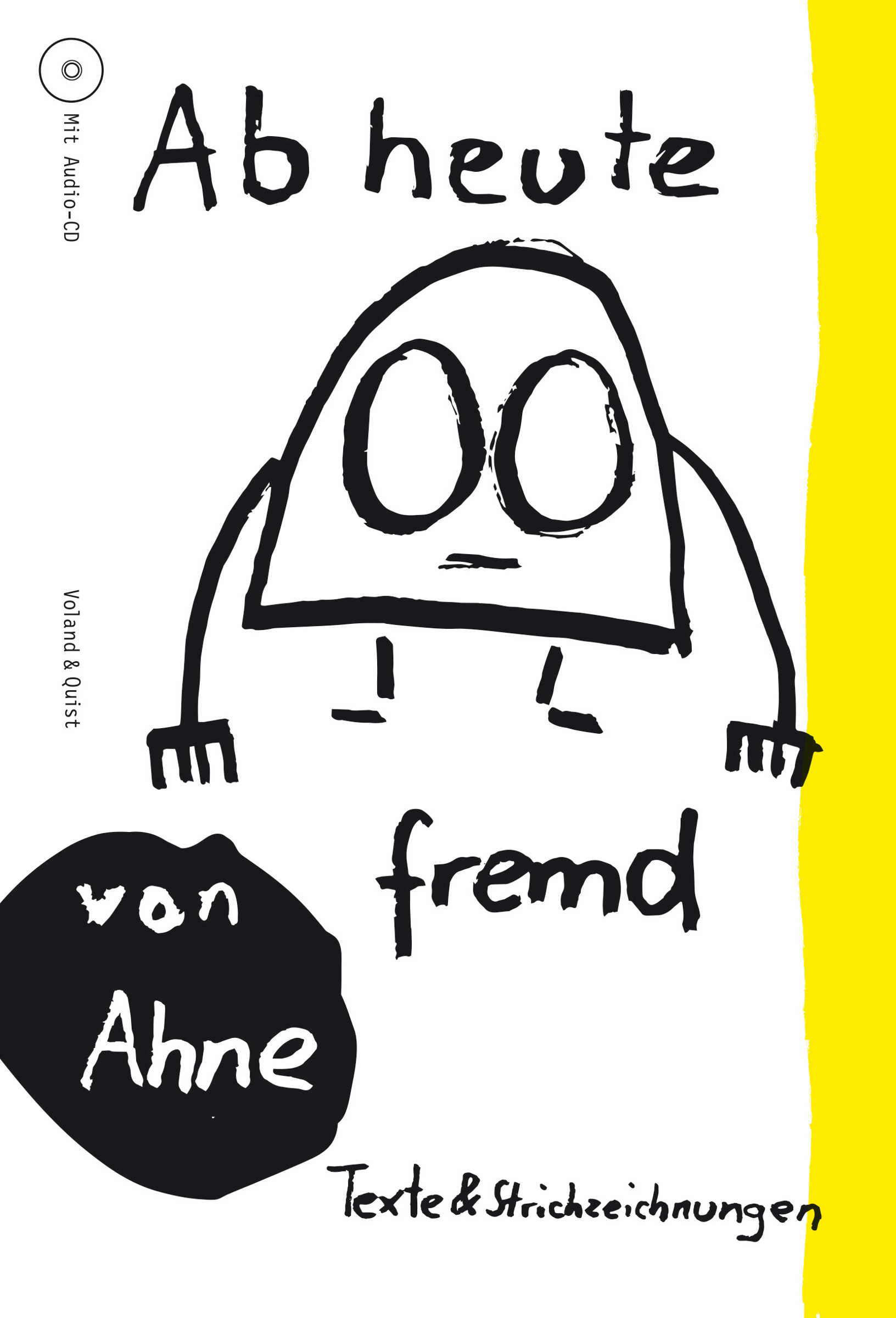

Dass Ahne noch lebt, ist gut. Sonst gäbe es dieses Buch nicht. Dass er noch lebt, ist nicht selbstverständlich. Und das Leben an sich auch nicht. Schließlich lebt er fast von Geburt an in zwei Welten gleichzeitig. In Ostberlin und auf einem Kontinent, der nach ihm benannt ist, weil er ihn entdeckt hat. Sein Vater verlässt die Familie, und Ahne fühlt sich plötzlich wie ein Erwachsener. Dabei will sich sein Körper so gar nicht entwickeln. Als er den Höhepunkt seiner geistigen Leistungsfähigkeit erreicht, ist Ahne 14 Jahre alt, schwul und fürs Leben untauglich. Glaubt er jedenfalls. Aber es geht doch irgendwie weiter. Mit Lehre und Armeezeit, Punk und Pogo, Skiflug-WM und der Abschaffung des Kapitalismus. Und das mit der Liebe könnte man ja auch noch wagen. Zum Sterben ist es nämlich nie zu spät. Nun hat Ahne das alles auch noch aufgeschrieben, lückenlos und unverfälscht, fast jedenfalls, und wundert sich, dass er es bis heute geschafft hat. Ein autobiografischer Roman über das Aufwachsen in der DDR, die Kraft imaginärer Gegenwelten und das holprige Dasein, das schon auch ein bisschen Spaß macht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Ahne, 1968 in Berlin-Buch geboren, ist gelernter Offset-Drucker. Die Wende war für ihn ein Glücksfall: Er wurde arbeitslos und Hausbesetzer. Ahne war etliche Jahre bei den Surfpoeten aktiv und liest jeden Sonntag bei der Berliner Reformbühne Heim & Welt. Insgesamt sind von ihm vier Bände seiner »Zwiegespräche mit Gott«, fünf Bücher mit Kurzgeschichten sowie ein Lyrikband erschienen. Ahne ist einer der bekanntesten Lesebühnenautoren der Welt.

© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2023

Lektorat: Male Günther

Korrektorat: Kristina Wengorz

Umschlaggestaltung und Satz: HawaiiF3

Satz: Fred Uhde

Druck und Bindung: BALTO print, Vilnius

ISBN 978-3-86391-380-9

eISBN 978-3-86391-383-0

voland-quist.de

»Wer ist schon normal, außer einem Papagei mit ’nem Filzstift im Arsch.«

Goyko Schmidt

Inhalt

1 Es soll Eintopf gegeben haben

2 Missgunst war ein Überbleibsel der alten Gesellschaftsordnung

3 1978

4 Vaterland ohne Vater

5 Im Sputnik

6 Vielleicht besser gehen

7 Niveauvoller Jugendtanz

8 Ich wollte Nena nicht heiraten

9 Mit diesen Händen

10 Mehr Leberwurst

11 Imagine

12 Berliner Luft

13 Sommer der Freiheit

14 Halber Mensch

15 Und der Teufel holt uns sowieso

16 Hier, hier oder hier

17 Tausend Mark

18 Das schaffst du schon

19 Wehrdienstnichtverweigerer

20 Im Ernstfall wäre man für solch eine Frage vermutlich an die Wand gestellt worden

21 Wir gaben uns Mühe

22 Mit dem Vorschlaghammer gegen Hitler

23 Kein System ist perfekt

24 Schnürhosen

25 Endlich EK

26 Frei

27 Was die Sachertorte in Wien ist Hühner-Gust’l in Berlin

28 Voll süß

29 Thälmann würde sich garantiert erholen

30 Vollzug?

31 Elke, Stefanie und Theo

32 Das Matriarchat war womöglich gar keine so schlechte Alternative

33 Sie hatten doch alles im Griff

34 Wir sind das Volk

35 Ein bisschen

Epilog

Danksagung

1

Es soll Eintopf gegeben haben

Am 5. Februar 1968 wurde ich in einem Krankenhaus in Berlin-Buch geboren. Meine Mutti war eine Frau und mein Vati ein Mann. Sie hießen Seidel, wie die Bierkrüge in Bayern. Zuerst hieß nur mein Vati Seidel, weil seine Eltern Seidel hießen, dann nannte sich auch meine Mutti so. Das war kein Zufall. Sie hatten geheiratet, in einem hübsch restaurierten Rathaus, in Wernigerode im Harz. Es soll Eintopf gegeben haben nach der Hochzeit.

Ich war ein spätes Kind. Ich wollte nicht so richtig herauskommen. Ich wartete wohl auf irgendetwas. Meine Mutti war mit ihren Nerven am Ende. Das macht einen sicher fertig, wenn man in einem Krankenhaus liegt, ein Kind gebären will, von dem man sogar schon weiß, es wird ein Junge, und dann kommt der blöde Kerl einfach nicht. Draußen scheint die Sonne, der Prager Frühling steht vor der Tür, und es will und will nicht klappen. Die Ärzte bereiteten sich schon vor, einzugreifen, Zangengeburt, da kam ich dann doch noch. Von selbst. Ich plumpste auf einen Tisch, wo mich die Krankenschwester anguckte – und Vati. Oder ein anderer Mensch. Ich wusste ja noch nicht, wer Vati ist. Ich konnte nicht mal Männer und Frauen auseinanderhalten. Irgendein Wesen schnitt die Nabelschnur durch. Von nun an war ich völlig auf mich allein gestellt. Etwas übertrieben vielleicht, aber ein Körnchen Wahrheit steckt drin. Wie in jeder Lüge.

Ich bekam alles, was ein kleiner Mensch so braucht. Einen Klaps auf den Po, eine Windel, einen Namen. Sie nannten mich Arne. Mutti und Vati hatten schnell wieder vergessen, warum sie mich so genannt hatten. Arne war ein seltener Name, der aus dem skandinavischen Raum stammt. Die Krankenschwester hielt ihn für einen Mädchennamen und missbilligte, dem Stirnrunzeln nach zu urteilen, die Entscheidung meiner Eltern.

Der Schnee schmolz Anfang Februar auf dem Rasen im Innenhofpark des Krankenhauses. Meine Eltern machten sich keine Sorgen. Sie schienen glücklich zu sein. Die DDR war ein Sozialstaat, es ging unaufhörlich aufwärts, hin zu einer sorglosen Zukunft, in welcher der Mensch den Menschen nimmermehr ausbeuten würde.

Mutti hatte Lehrerin studiert und war es auch geworden. Kunstgeschichte und Musik. Eigentlich hatte sie vorgehabt, Sportlehrerin zu werden, doch dann brach sie sich beim Basketballspielen den kleinen Finger ihrer linken Hand. Es hatte nicht mal richtig wehgetan. Er wurde dick und sah komisch aus. Mit Beule und Knick. Sportlehrerin war mit so einer Verkrüppelung nicht mehr zu machen.

Wir bewohnten zu dritt ein halbes Zimmer, in Pankow, bei einer blinden Frau, die gerne Fernsehen guckte. Gegenüber wohnten Liliputaner, kleinwüchsige Menschen.

Mein Vater trug keinen Bart. Er kämmte seine Haare nach hinten, wie ein Rock ’n’ Roller. Er war aber kein Rock ’n’ Roller, sondern Ingenieur. Vati musste außerhalb schlafen, in einer Männerpension. Zu dritt passten wir nachts nicht in das Zimmer. Dort stand noch ein Schrank drin und ein Bett. Wollte man die Tür aufmachen, das ging praktisch gar nicht. Da musste man, um hineinzukommen, sich so durchschlängeln. Wir hätten die Tür ganz herausnehmen können, dann hätte noch jemand mit reingepasst. Der hätte dann mit seinen Beinen zum Flur raus liegen müssen.

Wir wohnten im vierten Stock. Der Putz bröckelte von den Wänden, und das Klo stand auf dem Hof. Nachts hätte man vier Stockwerke runtergemusst, falls man gemusst hätte. Alle hätten das gemusst, bis auf die blinde Frau und bis auf mich. Ich hatte meine Windeln, und die blinde Frau nahm eine Schüssel.

Mein Vater war ständig auf Dienstreise und deshalb oft weg. Mutti half der blinden Frau beim Fernsehen, erzählte ihr, was auf dem Bildschirm zu sehen war. Oft schlief die blinde Frau darüber ein. Es schien nicht besonders zu sein, das Fernsehprogramm. Immer nur Kulenkampff. Und für Politik interessierte sich die blinde Frau nicht. Dabei war es eine politisch interessante Zeit. Im Westen, vereinzelt sogar im Osten, ließen sich Männer aus Protest lange Haare wachsen. Die US-Amerikaner mordeten in Vietnam, sowjetische Truppen besetzten die Tschechoslowakei. Auf den Straßen wurde »Ho-Ho-Ho-Chi-Minh« oder »Dubček, Dubček« gerufen. Die blinde Frau aber schlief im Fernsehsessel bei »Einer wird gewinnen«.

Wenige Monate später ließ sich mein Vater einen Bart stehen. Er ging von einem Ohr zum anderen, unten entlang, war krauselig und dick, ohne über der Oberlippe unter der Nase zu wuchern. Er nannte das Seemannsbart. Meine Mutter nannte das scheußlich. Mir war es egal. Ich stand auf Brüste.

Mutti trug einen Haarschnitt, den man praktisch nennen konnte. Die Haare waren mehrere Zentimeter über den Augenbrauen abgeschnitten, fielen also nicht ins Gesicht. Hinten glitten sie etwas länger hinunter, wärmten den Nacken. Mutti fiel mit dem Haarschnitt nicht weiter auf. Die Leute riefen ihr keine Schimpfwörter hinterher. Die blinde Frau sowieso nicht, die war ja blind.

Mutti konnte Noten schreiben und Noten lesen und Flöte spielen und Geige spielen und singen und Klavier spielen. Vati war eher unmusikalisch. Sein Lieblingslied hieß »Winter in Canada«. Das sang er gern in der Badewanne. Da es in Pankow keine Badewanne gab, sang er es zu Hause nie. Für mich war vieles neu. Ein Senfglas beispielsweise oder rote Fahnen, welche die Leute zum 1. Mai aus ihren Fenstern hängten. Ich schlief oft in einem Kinderwagen, den wir ausgeliehen hatten von Verwandten aus Dessau. Dort träumte ich von einer Welt voller Brüste und ohne Väter mit scheußlichen Bärten, deren Haare kitzelten.

Auf meinem Kopf wuchsen kaum Haare. Die Menschen dachten, ich hätte eine Glatze. Ich war allgemein nicht das, was man einen Augenschmaus nennt. Ärmchen und Beinchen dünn wie Nadeln, was der Körper durch einen dicken Blähbauch auszugleichen versuchte. Immerhin galt ich als pflegeleicht. Ein stilles Bürschchen. Ich ruckte und rührte mich wenig. Mutti dachte, das käme daher, dass ich zufrieden war. War aber nicht so. Ich konnte nur nicht sprechen, und zum Schreien fehlte mir die Kraft.

Mutti musste wieder arbeiten, vielleicht wollte sie es sogar. Ich kam tagsüber zu einer Pflegemutti. Einer dicken Frau, die sich um mich kümmerte. Um mich und um andere Kinder. Ein anderes Kind, zwei andere Kinder, drei andere Kinder? Ich verhielt mich ruhig. Es gab keinen Grund für Beschwerden. Nur essen wollte ich kaum etwas.

Als wir nach Nordend umzogen, in eine Wohnung mit zwei Zimmern, wo endlich auch Vati zu Hause schlafen durfte, besuchte ich einen Kindergarten. Wir hatten dort ein Schiff aus Holz. Zum Spielen. Es stand im Sandkasten. Ich spielte aber nicht viel. Ich war es nicht gewohnt zu spielen. Zu Hause saß ich immer in der Mitte des Laufgitters und guckte mir die Tapete an. Ich stellte mir andere Sachen vor. Andere Tapeten mit anderen Mustern. Laufen lernte ich später als andere Kinder, sprechen eher oder normal. Ich sagte zuerst: »Heisss«, oder: »Da!« »Mama« und »Papa« jedenfalls nicht. Denn »Mama« und »Papa« hieß es bei uns nicht. Bei uns hieß es »Mutti« und »Vati«. Großmutti und Großvati gab es auch noch. Und einen Opi. Der war in Kriegsgefangenschaft gewesen und schikanierte danach meine Omi. Bei Opi durfte ich immer auf dem Fuß sitzen. Er schaukelte mich mit seinem Fuß. Omi lächelte, wenn sie dabei zusah. Manchmal weinte sie auch.

Ich entwickelte eine Leidenschaft für Müllautos. Wenn die Müllmänner kamen, konnte ich sie von meinem Platz aus durch das Fenster beobachten. Wie sie mit sicherem Griff die Mülltonnen packten und durch den Hof rollten, zu den Müllautos hin. Dort kamen sie in eine Verankerung, und dann zischte es, polterte, und der Müll verschwand im Inneren des Lasters. Besonders angetan hatte es mir die Asche, die im Winter einen Gutteil der Mülltonnen füllte. Sie staubte so herrlich. Stundenlang stand ich am Fenster, starrte auf staubende, manchmal auch auf brennende Mülltonnen. Wie alle Altbaubewohner besaßen wir Ofenheizung. Eines grauen Tages bekam ich ein Müllauto geschenkt. Es war kleiner als richtige Müllautos und aus Holz. Es konnte nicht selber fahren, aber es ließ sich befüllen, genau wie ein echtes. Als ich alleine zu Hause war, musste ich die Gelegenheit nutzen, mit meinem hölzernen Müllauto zu spielen. Ich füllte die Asche aus dem Ofen mit einem Löffelchen hinten in das Müllauto hinein. Dann fuhr ich in der Wohnung umher und kippte an verschiedenen Stellen die Asche wieder ab. Häufchen für Häufchen entstand. Das sah schön aus. Das qualmte wie bei echten Mülltonnen. Und es roch so gut. Als Mutti zurückkehrte, verbot sie mir, weiterhin mit dem Müllauto zu spielen. Brandlöcher im Teppich blieben als Erinnerung.

Als ich drei Jahre alt war, bekam ich ein Schwesterlein. Ich wollte das nicht. Sie sah niedlich aus, aber das Geschrei störte. Deshalb zog ich ihr eine Decke über das Gesicht. Ruhe. Sehr gut. Mutti wunderte sich, guckte in den Kinderwagen und regte sich furchtbar auf. Das Gesicht meiner Schwester hatte sich blau verfärbt. Sie überlebte, und ich bekam Ausschimpfe. Trotz dieser schlechten Erfahrungen machten meine Eltern noch ein weiteres Kind. Ein Brüderchen. Wir waren jetzt drei Kinder und zwei Elternteile. Fünf Personen insgesamt. Die Wohnung war schon wieder zu klein.

Im Kindergarten sollten wir uns an den Rand der Straße stellen. Die Friedensfahrt, sie war eine Radrundfahrt durch die Volksrepublik Polen, die Tschechoslowakische Sozialistische Republik und die DDR. Sie trug sogar einen französischen Namen: »Course de la paix«. An der Friedensfahrt nahmen die besten Radsportler der Welt teil, die besten jedenfalls, die nicht für Geld Fahrrad fuhren. Und sie fuhren direkt an unserem Kindergarten vorbei. Wir bekamen Fähnchen der teilnehmenden Länder in die Hand gedrückt und sollten damit wedeln, wenn die Radsportler an uns vorbeikamen. Viele der Fähnchen waren rot, ähnlich wie die Fahnen, die zum 1. Mai aus den Fenstern gehängt wurden. Allerdings mit einem Zeichen in der oberen Ecke. Die meisten anderen waren schwarz-rot-gelb mit einem Zeichen in der Mitte. Wir wedelten sofort wie verrückt los. Das Wedeln machte mir Spaß, und als die Radfahrer in ihren bunten Trikots vorbeisausten, das war aufregend. Ich liebte diese Friedensfahrt. Auch ich würde Friedensfahrer werden, das stand fest. Im Prinzip war ich schon Friedensfahrer. In meinem Kopf zumindest. Dort strampelte ich mit den anderen um die Wette, Tag für Tag, Woche für Woche, sommers wie winters.

In unserem Kindergarten schrieben wir Briefe für Luis Corvalán. Also die Tante schrieb Briefe. In unserem Namen. Die CIA hatte in Chile 1973 den Präsidenten Salvador Allende gestürzt, durch einen Putsch, weil er allen Kindern Milch gegeben hatte und Frieden und weil er den Sozialismus aufbauen wollte. Die USA aber wollten keinen Sozialismus. Und auch keine Milch für die Kinder. Und keinen Frieden. Nicht in den USA und auch nicht in Chile. Und darum gaben sie ihrem Geheimdienst CIA Geld, um damit die Bösen in Chile zu bezahlen. Die ermordeten Salvador Allende und steckten Luis Corvalán, den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei, ins Gefängnis. Die einzige Hoffnung, die Chiles Kindern und Luis Corvalán und dem chilenischen Volk noch blieb, das waren wir. Die Welt. Also diejenigen in der Welt, die Solidarität üben wollten. Deshalb mussten wir Briefe schreiben. Viele, viele Briefe. Wenn alle Kindergartengruppen der DDR und alle Schulklassen und die Erwachsenen oder sogar alle Menschen in der ganzen Welt Briefe schreiben würden an die Pinochet-Junta, dann könnte die gar nicht anders, als Luis Corvalán freizulassen und den Kindern pro Tag einen Liter Milch zu geben. Am 18. Dezember 1976 hatten wir es endlich geschafft: Luis Corvalán kam frei. Ich hüpfte vor Freude auf der Couch. Ich war so stolz. Wir hatten Luis Corvalán befreit! Und wenn wir das geschafft hatten, dann konnten wir das andere auch noch schaffen. Warum schrieben wir nicht direkt einen Brief an die südafrikanische Regierung mit der Forderung nach dem sofortigen Ende der Apartheidpolitik? Einen an die US-amerikanischen Imperialisten, die Hochrüstung zu beenden? Ein glühender Kämpfer für Fortschritt und Gerechtigkeit war aus mir geworden. Ich hätte, ohne zu zögern, den Buntstift gezückt, meine Unterschrift hingekrakelt, wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich Kundschafter für den Frieden werden wolle.

Da mich keiner fragte, stellte ich mir einfach vor, ich wäre gefragt worden. Ich war jetzt ein Friedensfahrer auf dem Rennrad, sowohl in den Bergen stark als auch im Sprint, und robbte gleichzeitig durch die Wälder Chiles, Seite an Seite mit todesmutigen Partisanen, welche in mir die geborene Führungspersönlichkeit erkannten. Wollte ich natürlich nicht wahrhaben, Bescheidenheit, eine meiner hervorstechendsten Eigenschaften. Aber wenn es die objektiven Bedingungen nun mal erforderten, hatte man sich den Herausforderungen zu stellen. Ich konnte ja schlecht meine Mitarbeit verweigern, wenn der Sieg der gerechten Sache dadurch in Gefahr geriet. Außerdem war keine Zeit für Diskussionen, morgen stand eine wichtige Bergetappe an, hundertsiebenundsechzig Kilometer durch die Hohe Tatra, da hieß es, sich auf die Eroberung des Grünen Trikots zu konzentrieren.

Vati und Mutti hatten es geschafft. Wir bezogen eine Vierraumwohnung in Berlin-Karlshorst. Eine Betriebswohnung der BEWAG, bei der Vati als Ingenieur für Plastverarbeitung angestellt war.

Ich bekam ein eigenes Zimmer. Und ich ging in eine Schule. In die 30. Oberschule. Das war nicht so erfreulich. Ich kannte dort niemanden. Und ich hatte doch eigentlich schon alles. Ich wurde gebraucht, musste mich auf den Befreiungskampf konzentrieren und auf die Gesamtwertung. Dafür war es notwendig, meine Kräfte zu bündeln.

Für den Existenzkampf in Klasse 1b blieb nur ein kümmerlicher Rest übrig. Immerzu war ich müde, was nicht allein an der Doppelbelastung von Spitzensport und Widerstandskampf lag. Ich musste auch Medikamente einnehmen, gegen eine Gräserpollenallergie, die Mutti Heuschnupfen nannte. Die Nebenwirkungen der Medikamente erlaubten es nicht mal, Kraftfahrzeuge zu führen, so stand es auf dem Beipackzettel. Ich jedoch musste unter ihrer Einwirkung zur Schule gehen. Oft schlief ich im Unterricht, den Kopf auf die Ellenbogen gestützt, oder ich starrte betäubt aus dem Fenster. Selbst zum Kippeln fehlte mir die Energie. Guckte ich mal nicht aus dem Fenster, dann guckte ich nach vorne.

Dort stand eine Klassenlehrerin. Eine schöne Klassenlehrerin. Frau Schulz. Hals über Kopf hatte ich mich in Frau Schulz verliebt. Frau Schulz war zwar schon verheiratet mit Herrn Schulz, der als Fußballtrainer bei einem Köpenicker Verein arbeitete, aber das war doch nichts, das konnte doch nichts sein. Bestimmt war Frau Schulz nicht glücklich.

Ich trat ja selber gegen den Ball, auf dem Heimweg vom Seepark, wo wir nach der Schule bolzten, vier Ranzen, vier Pfosten, oder während des Abendbrotes und danach auch noch, im Bett. Für meinen Lieblingsklub BFC Dynamo, der viel besser war als dieser kleine Köpenicker Provinzverein. Im Sturm oder im Mittelfeld. Ich war variabel einsetzbar. Häufig stellte ich sogar die Mannschaft auf, gab die Taktik vor, beantwortete die Fragen neugieriger Sportjournalisten. Eine weitere Welt, in der ich mich zu bewähren hatte. Nicht gerade leicht für einen normalen Jungen im Alter von sieben Jahren. Zum Glück war ich nicht normal.

Die Jungen Pioniere, in deren Reihen ich aufgenommen wurde, so wie alle in unserer Klasse außer Markus, der Katholik war und als leuchtendes Beispiel galt, dass auch Menschen mit religiöser Bindung in unserer Republik geachtet wurden, uniformierten sich mit einem weißen Hemd, an dessen Ärmel die Buchstaben J und P prangten, gekrönt von einer orange-roten Flamme. Dazu mussten wir ein blaues Halstuch tragen, gebunden mit einem Pionierknoten. Diesen Pionierknoten beherrschte ich nicht. Sollte es beim Fahnenappell gut aussehen, oder wenn wir an der Hermann-Duncker-Straße Spalier standen, weil hohe Staatsgäste unsere Republik besuchten, so banden mir andere das Halstuch. Mädchen meist, die konnten das besser. Sie waren auch zuverlässiger und kippelten nicht so oft.

Einige Pioniere trugen zu ihrem weißen Hemd und dem blauen Halstuch noch ein blaues Käppi auf dem Köpfchen. Oder blaue Hosen. In unserer Klasse traute sich das aber niemand. Als Pioniere mussten wir, ähnlich wie in der Kirche, Gebote beachten. Wir sollten die Eltern ehren, uns die Hände waschen, außerdem diszipliniert sein, alle arbeitenden Menschen achten und Freundschaft halten zu den Kindern der Sowjetunion und aller anderen Länder.

Einmal in der Woche fand ein Pioniernachmittag statt. Dann gingen wir ins Kino oder ins Museum, bastelten, sammelten Altpapier und Flaschen oder hatten sowjetische Offiziere zu Besuch, die Tee mit Marmelade ausschenkten. Wertvolle Zeit ging flöten, in der ich meine Partisaneneinheit durch feindliche Linien hätte führen können oder das Fort der Weißen angreifen. Ich war nämlich auch noch Häuptling. Ein junger, kräftig gebauter Gruppenratsvorsitzender der Apachen, verwegen und klug. Auch die Argumente der Cowboys hörte ich mir mal an, entlarvte ihre dreisten Lügen aber bereits nach wenigen Worten. Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, die Völker der Sowjetunion, nein, die Völker Nordamerikas, die Apachen, die Sioux, die Komantschen, die Navachos zusammenzuführen – und nicht nur die. Ich wusste, selbst unter den Bleichgesichtern gab es Menschen, die uns Rothäuten wohlgesonnen waren. Zum Beispiel in der DDR, in Berlin-Karlshorst, an der 30. Oberschule, in der Klasse 1b. Zu ihnen mussten Kontakte geknüpft werden. Nur gemeinsam waren wir in der Lage, den aggressivsten Elementen des Imperialismus die Stirn zu bieten. Gleichzeitig hatte ich an vorderster Front meinen Mann zu stehen, musste mit freiem Oberkörper durch den Kugelhagel stürmen, auf dem Rücken eines Mustangs reiten, den Tomahawk schwingen, dazu wilde Schreie ausstoßen, mit Pfeil und Bogen feige Kinder- und Frauenmörder aus den Sätteln schießen.

Ich begann »Lederstrumpf«-Bände zu lesen und »Die Söhne der Großen Bärin«, auch Jules Verne. Bei Jules Verne ging es selten um Indianer, eher um eine geheimnisvolle Insel, auf der ich alleine gestrandet war und nun sehen musste, wie ich ohne Beistand auch nur einer einzigen menschlichen Seele zurechtkäme. Handwerkliche Fähigkeiten waren gefragt. Bäume mussten gefällt und Stämme zurechtgehauen, Zweige zu provisorischen Hütten gebunden und Vorratslager errichtet werden. Aus den Knochen gejagter Tiere galt es Waffen und einfaches Werkzeug zu fertigen. Auch Instrumente, denn der Mensch lebt nicht nur vom Kampf allein. Der Mensch muss seinen Geist fordern. Fordern und fördern, sonst verkümmert er. Also bohrte ich Löcher in die Knochen erlegter Gnus, bastelte aus ihnen eine Flöte und spielte darauf »Die Internationale«, »Die Moorsoldaten« oder »Partisanen vom Amur«. Meine Insel. Ich hatte nun auch noch eine Insel. Für jemanden, der nicht in der Lage war, einen Pionierhalstuchknoten zu binden, gar nicht mal so schlecht.

Auf dieser Insel, in Chiles Regenwald und der Prärie ging alles leichter als in Karlshorst. Ich wusste immer, was zu tun war. Jeder traute mir hier alles zu. Vor allem traute ich mir selbst alles zu. Gelangte ich an die Grenze meiner Vorstellungskraft, schaltete ich einfach um. Auf Friedensfahrt oder Fußball-Oberliga. Dann hieß es, den Vorsprung am kilometerlangen Anstieg auszubauen oder aus spitzem Winkel die Pflaume im Kasten zu versenken. Drei zu eins. Hurra! Der Meistertitel war uns nicht mehr zu nehmen.

Im Sportunterricht vergaß ich, mir die Strümpfe anzuziehen, ließ den Turnbeutel am Haken hängen. Viel wichtiger war die Radio-Konferenzschaltung von den einzelnen Fußballplätzen der Republik, die ich auf dem Heimweg gemeinsam mit Karsten Wendtland, der um die Ecke wohnte, improvisierte. Wir waren große Fans von Radioreportern, die Sonnabend für Sonnabend neunzig Minuten live aus den Stadien sämtliche Spiele der Fußball-Oberliga kommentierten. Natürlich waren wir besser als die Kommentatoren, besser sogar als Waldefried Forkefeld, der beste von allen. Besser als Heinz Florian Oertel, der berühmteste Sportreporter der DDR, den ich nicht leiden konnte, weil er übelst auf volkstümlichen Märchenonkel machte, dauernd einen vom Stapel erzählte, was welcher Spieler zum Geburtstag bekommen hatte und so. Ich stand mehr auf Nüchternheit: »Terletzki zu Rohde, Rohde zu Trieloff, Pass auf die linke Seite. Sträßer am Ball, Sträßer zurück zu Rudwaleit. Der nimmt auf. Weiter Abschlag …« – »Tor in Halle, Tor in Halle!« – »Wir geben hinüber ins Ernst-Abbe-Sportfeld nach Jena.«

Zu Hause angekommen musste ich immer über den Gartenzaun klettern, auf eine Bank steigen und dann versuchen, mich durch ein Gitter, welches vor dem geöffneten Badezimmerfenster angebracht war, hindurchzuzwängen. Zumindest wenn ich den Schlüssel vergessen hatte. Lange Zeit passte ich da prima durch, durch das Fenster, bis ich eben nicht mehr durchpasste und mit meinen Beckenknochen feststeckte. Die eine Hälfte drin, die andere draußen. Kein Vor und Zurück möglich. Eingeklemmt. Um Hilfe zu schreien war mir zu peinlich.

Mir war wahnsinnig vieles peinlich. Die spastische Versteifung meiner Arme zum Beispiel, wenn ich mich freute. Dabei konnte ich doch nicht anders. Die dünnen Ärmchen verkrampften sich dann automatisch, pressten sich eng an den Oberkörper, während meine Hände im rechten Winkel nach außen abstanden. Dazu das unkontrollierte Zucken. War ich traurig oder wütend, heulte ich los, freute ich mich über etwas, wurde ich zum Spast. Das ideale Opfer.

Ingo Meißner ging mit mir in eine Klasse. Er kam oft an meine Bank, nahm mir die Federtasche weg und warf sie durch den Raum. Oder er klaute meine Schulmappe und schmiss sie in die Mülltonne. Oder er bespuckte mich. Warum? Weil er mich hasste. Warum er mich hasste? Keine Ahnung. Weil ich aussah, wie ich aussah? Mit den vielen Wirbeln im fettigen, dunkelblonden Haar und der Figur, die der Karikatur eines Hungerkindes glich? Dünne Arme, dünne Beine, dicker Bauch, dazu bereits ein respektabler Rundrücken. Sportlehrerin Frau Zialkowsky rief dauernd: »Gerade halten! Gerade halten! Den Rücken durchdrücken! Nein, kein Hohlkreuz sollst du machen. Och, das kann doch nicht so schwer sein.« War es aber. Ich war komplett vermanscht. Die Schultern unterschiedlich hoch, die rechte höher als die linke, der Brustkorb schmal, zum Bauch hin breiter werdend, gebärfreudiges Becken, Senkspreizknickfüße, und die Arme nicht nur dünn, sondern regelrecht anders begabt. Ich war in der Lage, meine Unterarme unabhängig von den Oberarmen fast einmal rundherum zu drehen. Für eine Freakshow nicht ganz ausreichend, für meinen Erzfeind jedoch, für Ingos Aggressionsschübe, stellte ich ein lohnenswertes Ziel dar. Leider war ich dazu noch über alle Maßen harmoniesüchtig, zumindest was meine direkte Umgebung betraf. Ich wollte gemocht werden, ganz besonders von den Fieslingen. Bei ihnen gab ich mir größte Mühe, versuchte es mit Lächeln und Verständnis, bot meine Freundschaft an, ergriff bei Streitigkeiten Partei für sie. Es half nichts. Ingo stänkerte weiter.

Eines Tages, ich träumte gerade, ich hätte angeschwemmte Kisten gefunden, in denen sich überlebenswichtige Werkzeuge befanden, spuckte mir Ingo aus nächster Nähe mitten ins Gesicht. Er stand vor mir, direkt vor meiner Schulbank, und grinste mich an. Da knallte die Sicherung durch. Ich sprang auf, schmiss den Tisch um und schlug zu. Ich trat auf ihn ein, ich wirbelte ihn herum, zerriss die Riemen seiner Schultasche, warf ihn zu Boden und begann, ihn zu würgen. Er blutete. Er lag unter mir. Ich hörte nicht auf. Bis Mitschüler mich umklammerten, mich von ihm fortzogen, sodass Ingo weinend den Raum verlassen konnte. Verwirrt blickte ich in die Gesichter der Umstehenden. Ich hatte die Kontrolle verloren. Anscheinend hatte ich komplett die Kontrolle verloren. Von nun an war Ruhe. Ingo bot mir seine Freundschaft an, sicher von Herzen kommend. Ich sagte nicht Nein, ich sagte nicht Ja, wir hielten Abstand. Blöd, dass ich nun auch noch vor mir selbst Angst hatte. Nicht genug, Freude verbergen zu müssen und Traurigkeit, ich fürchtete mich nun auch noch vor meinem Zorn.

Zum Glück gab es die anderen Welten. Da hielt ich die Zügel fest in der Hand. Auch hier mussten Abenteuer bestanden werden, doch ich war mir sicher, die könnte ich auch bestehen, die würde ich auch bestehen, ich führte ja Regie.

Zurück zum Badezimmerfenstergitter, in dem ich feststeckte. Hätte es nicht so wehgetan, ich hätte lachen müssen. Wenn mich jemand so sah? Was würde er denken? Der dümmste Einbrecher der Welt? Aber mich sah ja niemand. Bereits wenige Tage später würde ich genügend abgemagert sein, die Beckenknochen wären dermaßen abgeschabt, dass es mir gelänge, mich in Gänze hindurchzuzwängen. Es dauerte nur Minuten. Die allerdings fühlten sich an wie Tage. Völlig entkräftet plumpste ich nach drinnen, in die Wanne, holte mir Beulen und schwor, das nächste Mal, falls ich den Schlüssel vergäße, lieber beim alten Herrn Kemmrich zu klingeln, der über uns wohnte.

Herr Kemmrich war ein gebildeter Mensch. Er hatte studiert und besaß einen Wellensittich, den er Hansi nannte. So, als hieße der Hund Fiffi, das Meerschweinchen Mauzi oder der Bär Balu. Wobei Bären nur selten als Haustiere gehalten wurden. Sie waren zu groß, mussten mit Honig gefüttert werden, und Honig war – wie Toilettenpapier, Südfrüchte, Badezimmerfliesen, Fruchtjoghurt oder Autoersatzteile – Mangelware. Es gab in den Läden lediglich Rotkohl. Rotkohl und manchmal noch Weißkohl und Zigaretten und Alkohol. Und Apfel-Cola. Aber auch Apfel-Cola bloß ein paar Jahre. Dann wurde Apfel-Cola wieder aus den Läden entfernt. Eine DDR-Erfindung, die sich nicht durchsetzte. Jammerschade.

Hansi steckte in keinem Badezimmerfenstergitter fest, sondern in einem grün-gelben Federkleid. Er durfte in der Wohnung frei umherfliegen. Manchmal setzte sich Hansi auf meinen Kopf, wenn ich bei Herrn Kemmrich war. Das kratzte angenehm auf der trockenen Haut.

Ich hatte Schuppen, sehr viele Schuppen. Ab und zu gönnte ich mir zwischen den abenteuerlichen Ausflügen in meine Welten ein wenig Entspannung. Und die erfuhr ich am ehesten, konnte ich, gemütlich sitzend, mein Haupt über eine dunkle Oberfläche beugen und mit den Fingern auf der Kopfhaut kratzen. Den Schuppen dabei zuzusehen, wie sie tänzelnd dem Grunde entgegenrieselten, um nach und nach dort einen weißen Teppich zu bilden, das ließ mich regelrecht in Trance fallen. Versiegte der Niederschlag, schob ich die Schuppen mit dem Zeigefinger zu einem weißlich-gräulichen Häuflein zusammen, bestaunte den Ertrag und kostete. Schmeckte nach nichts. Ich überlegte, all meine Schuppen zu horten, in einem Kästchen oder in Gläsern. Gab schließlich die absonderlichsten Sammlungen auf der Welt. Warum sollte ich nicht derjenige sein, der die größte Menge eigener Kopfhautschuppen in seinem Besitz wusste? Vielleicht käme man so ins Fernsehen?

Eines Tages vergaß Herr Kemmrich, das Fenster zu schließen. Hansi war in der Wohnung unterwegs und nutzte das sich bietende Schlupfloch zur Flucht. Er wusste ja nichts von den Gefahren, welche die Freiheit in sich barg. Draußen lauerten sie alle. Die Spatzenschwärme, die Turmfalken, der Winter. Herr Kemmrich war traurig. Ich war traurig. Wer würde sich jetzt auf meinen Kopf setzen?

Unten am Fenster stand ich und träumte von Chile. Ich baute mit den versprengten Gruppen der Unidad Popular Unterstände in der Savanne, wo es von buntem Federvieh nur so wimmelte. Deshalb war ich auch nicht sonderlich erstaunt, als ein gelb-grüner Piepmatz aufkreuzte. Aber warum verschwand der nicht wieder? War der Berg dort hinten eventuell gar nicht der Volcano Pitapocetl, sondern unser Komposthaufen? Thronte sein Gipfel nicht über der Llana Pampa Granda, sondern über unserem Garten? Und handelte es sich bei dem Papagei, der ihn erklommen hatte, etwa gar nicht um einen Papagei, sondern um Hansi, Herrn Kemmrichs Wellensittich? Falls ja, so bedeutete dies, dass sich Hansi bei uns im Garten befand und er im nächsten Moment schon wieder nicht mehr sich in unserem Garten befinden könnte, weil unser Garten ja über keine hansidichte Begrenzung zu den umliegenden Gärten verfügte. Nicht mal zur Wuhlheide oder zur Staatsgrenze, was wiederum bedeuten könnte, Hansi verschwände auf Nimmerwiedersehen, und ich würde nie wieder einen natürlichen Kopfhautkratzer haben.

Umgehendes Handeln war dringend erforderlich. Ich stürmte aus dem Zimmer, aus der Wohnung, nahm die Stufen zum ersten Stock in Zweierschritten, klingelte Sturm, klopfte, rief. Herr Kemmrich war Rentner und deshalb berechtigt, tagsüber zu Hause zu sein. Er öffnete, bot mir einen Keks an, Kranzgebäck. Ich hatte aber keinen Appetit, sondern schilderte meine Entdeckung.

Mit Käfig und dunkler Decke bewaffnet schlichen wir in den Garten hinunter, blieben in fünf Meter Entfernung zum Komposthaufen stehen und versuchten, den Wellensittich zu locken. »Putt, putt, putt!« – »Ja, is der Hansi ein ganz Feiner.« – »Ja, will der Hansi mal zu seinem Herrchen kommen?« Wir legten Sesamkörnchen auf unsere Handrücken, doch Hansi guckte nur verständnislos, wich keinen Zentimeter vom höchsten Punkt des Haufens. Dies tat er auch nicht, als wir das dunkle Tuch über ihn warfen. Seine Stunden in Freiheit waren gezählt. Stolz erzählte ich das Abenteuer meinen Eltern. Die aber fanden es so besonders nun auch wieder nicht.

Sie waren nur selten zu beeindrucken. Mutti war früher Leistungssportlerin, Vati fuhr einen Trabant und hatte Probleme, über die er nicht sprach. Im Keller unseres Hauses richtete er sich einen Bastelhobbyraum ein. Da durfte ich aber nicht rein. Weil ich mich ungeschickt anstellte, alles nur durcheinanderbrächte, wie Vati sagte.

Ich durfte aber Kohlen holen aus dem Keller. Kohlen und Koks. Koks kippte man im Ofen auf die glühenden Kohlen drauf. Geringerer Brennwert, aber billiger. Das Schleppen von Kohlen und Koks bereitete mir Mühe. Mit meinen dünnen Ärmchen sah es aus, als drohte ich in der Mitte auseinanderzubrechen. Ich stützte mich mit der linken Schulter an der Wand ab, während ich den Eimer mit der rechten Hand die Kellertreppe hinaufbugsierte. Am Abendbrottisch hieß es, wenn ich über Schmerzen klagte: »Alles im Leben bringt dich voran.«

Mir etwas Handwerkliches beizubringen, hielt mein Vater nicht für nötig. Oder nicht für möglich?

Das Auto durfte ich waschen. Alle paar Wochen mussten wir Kinder ran. Mit Schwamm und Fit und Wassereimer. Den kostbaren Trabant 601 de Luxe, aus der ersten Baureihe stammend, 1968. Bitte keinen Kratzer in den kostbaren himmelblauen Lack! Der Trabbi brachte es auf sagenhafte hundertzwanzig Sachen. Auf der Autobahn. Auf der Überholspur. Wenn es bergab ging und Vati es einem Westauto mal so richtig zeigen wollte. Die wurden zur Kasse gebeten, falls sie das Tempolimit von hundert km/h ignorierten. Wir sahen sie oft an den Parkplätzen stehen, wild gestikulierend. DDR-Verkehrspolizisten taten nichts lieber, als BRD-Bürger herauszuwinken. Das versprach Devisen. Wie die Mercedes-Fahrer guckten, wenn plötzlich ein kurz vor dem Auseinanderbersten sich befindendes Zweitakt-Vehikel auftauchte, um sich wild heulend an ihnen vorbeizuquälen, drei blasse, unterernährt wirkende Kinder im Innern auf der Hinterbank, die jubelnd blöde Fratzen schnitten. Garantiert demütigend.

Zum Glück war so ein Westauto nicht in der Nähe, als wir versuchten, unsere Urlaubsherberge im Erzgebirge zu erreichen, den Anstieg zu bewältigen, auf einer Straße, die steil hinaufführte. Mehrmals probierten wir es. Mit Motor. Ohne Motor. Irgendwann gaben wir auch das Schieben entkräftet auf. Der Anstieg war nicht zu schaffen, nicht mit diesem Auto. Wir ließen unsere Pappe auf dem Parkplatz stehen und schleppten die Taschen zu Fuß nach oben.

Neben dem Urlaub im Erzgebirge machten wir auch in der Nähe der Ostsee mal Urlaub, wo wir in einem ausgebauten Wohnwagen übernachteten. Es regnete die ganze Zeit. Fand ich nicht weiter schlimm. Musste man nicht ins Meer, baden. Ich konnte mit Gummistiefeln und Regencape zwischen den Wohnwagen Kanäle bauen. Pfützen miteinander verbinden. Schon befand ich mich wieder in einer anderen Welt. Ein Hölzchen wurde weggeschwemmt, ein Deich brach, eine Brücke aus Blättern wurde mitgerissen von der Flut. Zweige waren Schiffe, schossen den Strom hinab in ihr Verderben. Käfer mussten gerettet werden. Von mir aus hätte es ewig schütten können. Es gab nichts Langweiligeres, als am Ostseestrand in der Sonne zu brüten.

Wir fuhren auch ins Ausland. Nach Polen. Nach Polen und in die CSSR. Zuerst nach Polen. Von da in die CSSR. An der Grenze zum befreundeten Bruderland sollten Vati und Mutti ihre Ausweise vorzeigen. Den Grenzbeamten missfiel, dass auf Vatis Passbild kein Bart vorhanden war, in seinem Gesicht aber schon. Alles Klagen und Betteln half nichts, er musste ihn sich direkt an der Grenze abnehmen lassen. Sah besser aus, fanden wir. Fand er aber nicht und ließ es uns spüren. Der letzte Familienurlaub im befreundeten Ausland sei dies gewesen! Von nun an gehe es nur noch nach Kanada! Nein, wir sollten erst mal die Heimat kennenlernen. Hier gäbe es so viel zu entdecken. Fremde Länder könnten wir früh genug noch bereisen, mit achtzehn zum Beispiel – oder als Rentner. Dabei war ich neugierig auf andere Sprachen, andere Sitten, anderes Essen. Immer nur Rotkohl. Und Wurstgulasch zu Weihnachten. Sicher, es gab Menschen, denen es deutlich schlechter ging. In Äthiopien hätten sie sich gefreut über Wurstgulasch zu Weihnachten. Oder Schnittkäse zum Abendbrot. Abend für Abend nur Schnittkäse. Schnittkäse, Schnittkäse! Es musste doch anderes noch geben als immer nur Schnittkäse. Zumindest andere Sorten Schnittkäse.

Vati versuchte sich nach dem Grenzübertritt in die CSSR im alpinen Skifahren. Er hatte nicht nur den Bart, sondern scheinbar auch jegliche Angst verloren. Aus sicherer Entfernung beobachteten wir, wie Vati einen Slalomhang im Riesengebirge auf Langlaufskiern in Schussfahrt hinunterrauschte. Wäre er auf den Beinen geblieben, es hätte Begeisterungsstürme gegeben, doch den größten Teil der Strecke ratterte er in der Hocke, seinen Po als Stützrad nutzend, über die Bodenwellen. Das sah weder gesund noch elegant aus. Wir verkniffen uns ein Lachen. War uns schon an der Grenze nicht gut bekommen.

Den vierten Urlaub verbrachten wir dann wieder in der Heimat. Am Buckowsee. In Kleinzerlang. Kleinzerlang lag nicht weit von Großzerlang. Großzerlang nicht weit von Kleinzerlang. Ich durfte angeln. Das war schön!

Ich träumte nun jede Nacht von einer Pose, die auf Wellen schaukelt, ruckartig nach unten zuckt, ein wenig im Wasser verschwindet, um gleich darauf wieder aufzutauchen. Ein Friedfisch testet den Teig am Haken der Angel. Ich halte die Rute, konzentriert, sicherer Stand, den Blick auf die Pose gerichtet. Nur nicht zu früh anreißen, denke ich, die Plötze soll sich sicher wähnen. Erst wenn die Pose in Gänze unter der Wasseroberfläche verschwindet, gilt es, die Angel nach oben zu reißen, damit sich der Haken dem Fisch ins Maul bohrt. Das Fiese: Die Träume endeten immer in jenem Moment, wenn die Pose im Wasser versank.

Mir machte es nichts aus, Fische zu töten und auszunehmen. Querschnitt unter dem Kopf, hinter den Kiemen, und dann Längsschnitt von da bis zum Afterloch. Aufbrechen und raus mit den Gedärmen. Schlimm waren die Mücken, die sich auf mich stürzten, vor allem beim Ausnehmen der Fische. Deren Gesirre nervte am meisten. Dieser hohe vibrierende Ton, wenn sie meinem Ohr näher kamen. Nachts dachte ich, warum können die sich nicht einfach auf dich setzen, zustechen, ihre Ration Blut trinken und gut. Warum müssen die so ein Gewese machen? Würde ich am See solchen Lärm veranstalten, kein Fisch hätte je gebissen, ich wäre chancenlos, müsste jämmerlich verhungern. Ein Fehler der Evolution? Man macht doch sein Opfer nicht unnötig aufmerksam, vor allem nicht, wenn es wesentlich stärker ist als man selbst. Welchen Zweck hat dieses Sirren? Opfer wahnsinnig zu machen? Vor dem Zustechen? Sollen sie um sich schlagen, bis sie ermattet zusammenbrechen? Oder wünschen sich Mücken vor dem Mahl Belustigung? Ist es zu simpel, schlafende Warmblüter gefahrlos anzuzapfen? Und setzen solche Gedankengänge nicht eine hohe Intelligenz der Biester voraus?

Vor Fischen hatte ich Hochachtung. Ich tötete sie, aber nur, um sie zu essen. Ich ließ ihnen eine faire Chance. Nur jeder fünfte Versuch glückte, wenn überhaupt, einen Fisch an Land zu bekommen. Und Friedfische bissen vorsichtig zu, der Haken steckte also fast immer in der Lippe. Wenn die riss bei Fluchtversuchen und der Fisch in die Freiheit entkam, konnte die Lippe wieder zuwachsen, und Fische besaßen ja keine Nerven an den Lippen. Das hatte ich mal gelesen oder gehört. Ich verstand auch den qualitativen Unterschied zwischen Tieren und Pflanzen nicht. Warum sollten wir mit einem Lamm mehr Mitgefühl haben als mit einem Radieschen? Weil Pflanzen keine Gefühle haben? Wussten wir denn so viel über Radieschen, dass wir uns da sicher sein konnten?

An der Wiese hinter den Bahnschienen in Karlshorst gab es jede Menge Eidechsen. Karsten und ich fingen sie zum Zeitvertreib, um sie eine Weile im Garten oder in Terrarien zu halten. Am besten gefiel uns, dass die Reptilien in der Lage waren, ihren Schwanz abzustoßen, falls man sie dort zu fassen bekam. Auch Krebse fingen wir, in einem Bach in der Nähe des Heizkraftwerkes Klingenberg in Rummelsburg, das die gesamte Umgebung verdreckte mit Qualm aus den Schornsteinen. In der Nähe dieser Dreckschleuder lebten wie zum Hohn Flusskrebse. Man musste sich überwinden, die putzigen Scherenträger mit den Händen zu greifen, schmerzhafte Blessuren blieben nicht aus, fasste man an der falschen Stelle zu. Die richtige lag unterhalb des Kopfes, hinter den zangenbewehrten Vordergliedmaßen. Auch den Krebsen gaben wir ein kurzfristiges neues Zuhause. In Karstens Aquarium. Wir fütterten sie mit Wasserflöhen und Mückenlarven, die wir selber kescherten. Aber es schien ihnen nicht zu bekommen. Das Abwasser des Heizkraftwerkes? Waren sie schon degeneriert? Im Fernsehen hatten wir gesehen, dass man Flusskrebse essen könne. Sie seien ein unverzichtbarer Bestandteil des berühmten Leipziger Allerlei. Man müsse, so hieß es, sie lebendig ins kochende Wasser werfen, dann liefen sie rot an und wären eine wahre Delikatesse. Bei einem versuchten wir es. Schmissen ihn ins kochende Salzwasser. Lief er rot an? Wir kosteten gar nicht erst.

In meinen inneren Welten hatte ich schon Krebse verspeist. Krebse, Gnus, vor allem aber Büffel. Viele, viele Büffel, natürlich ohne deren Bestand zu gefährden, denn Indianer lebten im Einklang mit der Natur. Ein Indianer wusste, das Ende der Büffelherden würde auch sein eigenes Ende bedeuten.

Da lag es auf der Hand, dass das Ende der Flusskrebse im Bach hinter dem Heizkraftwerk nicht wir zu verantworten hatten. Unsere Fangversuche waren höchstwahrscheinlich sogar von Vorteil für die Population. Wir ersetzten natürliche Feinde, bekamen lediglich schwache, kranke, alte Tiere zu fassen. Auch das Heizkraftwerk traf keine Schuld. Nicht am Tod der Krebse! Ihr Ende wurde eingeleitet, als man begann, dort eine Tankstelle zu bauen, am Oberlauf unseres Krebsbaches. Oder am Unterlauf? Aha, dachten wir, eine Tankstelle. Fetzt ja voll ein! Als Nächstes werden sie höchstwahrscheinlich einen Raketenbahnhof bauen. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.

Die Mitarbeiter der volkseigenen Tankstellenkette Minol verscheuchten uns, als wir den Krebsbach nach Ende der Bauarbeiten besuchen wollten. »Ihr habt hier nichts verloren!«, schrien sie, was definitiv gelogen war. Wir hatten schon einiges da verloren. Einen Flaschenöffner, eine fast volle Stange Zitros, die Trillerpfeife. Im Dunkeln kehrten wir zurück. Mit Taschenlampen. Krebse konnte man abends sowieso besser fangen. Da suchten sie keinen Schutz in Wasserpflanzen oder unter Steinen. Man leuchtete mit der Taschenlampe in den Bach, was die wehrhaften Tierchen nicht zu irritieren schien. Dachten sie, wir wären der Mond? Wir leuchteten in den Bach, und das, was wir sahen – war fürchterlich. Die Wasseroberfläche schillerte in Metallic-Blau, Metallic-Lila, Metallic-Gold. Zwischen den Benzinlachen trieben unsere Freunde. Sie schwammen bäuchlings an der Wasseroberfläche. Tot! Alle!

Ich meldete mich im Unterricht, wartete artig, bis Frau Schulz mich drannahm. Dann erzählte ich, was wir beobachtet hatten. So etwas konnte sie nicht durchgehen lassen. So etwas durfte nicht ungesühnt bleiben. Das waren Tiere unserer Heimat, und wir liebten doch unsere Heimat. Wir mussten unsere Heimat schützen. Frau Schulz aber winkte nur ab. Sie meinte, wir hätten dort nichts zu suchen gehabt, noch dazu im Dunkeln. Die Arbeiter wüssten schon, was sie da täten. Würden neue Häuser errichtet, schöne, helle Plattenbauten, mit fließend Warmwasser aus der Wand und Fernheizung, Fahrstuhl, Müllschlucker, für die werktätige Bevölkerung, dann müssten schließlich auch ein paar Bäume weichen. Die würden an anderer Stelle wieder gepflanzt. Wahrscheinlich würden just in diesem Augenblick, fiel ihr ein, an einem anderen Bach, wo es noch schöner sei, doppelt so viele neue Krebse ins Wasser gesetzt. Denn unsere Republik unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei, sie kümmert sich. Sie wird dieses Land erblühen lassen, selbst wenn die Revanchisten in Bonn alles daransetzten, den Aufbau zu stören. Frau Schulz. Unsere Frau Schulz. Sie hatte den Durchblick. Und sie sah so gut aus. Leider war sie bereits vergeben, an einen Mann, der sie gar nicht verdiente.

Ach, Frau Schulz! Ihre dunklen Augen. Ihre braunen, vollen Haare. Das ernste Gesicht. Der Rock, der ihr bis zu den Knien reichte. Ich sah uns gemeinsam in einer Kutsche fahren. Seelenlose Tankwarte fletschten die Zähne am Straßenrand. Bonner Revanchisten schossen mit scharfer Munition. Unter ihnen Herr Schulz. Verdammt! Auch er schoss auf uns. Ich jedoch schützte seine Frau und unsere Liebe mit meinem muskulösen Körper. Die Kugeln, die mich trafen, prallten ab, als bestünden sie aus Radiergummi. Frau Schulz hatte Angst, schreckliche Angst. Zuerst. Doch in meinen Armen schien sie sich zu beruhigen. Verständlich, denn ich war nicht irgendwer. Ich war Träger des Gelben Trikots, Kommandeur einer Partisaneneinheit, Häuptling der Dakota und Gewinner des Europapokals der Landesmeister. Davon, dass ich außerdem auf einer einsamen Insel lebte, hatte ich ihr noch nichts erzählt. Besser so. Was sollte sie sich unnötig Sorgen machen. Sie könnte mich vielleicht mal besuchen. Obwohl, das Leben dort war nichts für Frau Schulz. Es gab dort keine Kutschen, keine Straßen, keine Fernheizung, keine Müllschlucker, keine Sozialistische Einheitspartei, die Plattenbauten für die werktätige Bevölkerung errichtete. Außerdem wäre ich dann nicht mehr alleine auf meiner einsamen Insel. Nein, nein.

Schnecken mochte ich gerne. Die Tiere aus dem Bereich der Wirbellosen. Ich ließ die Nacktschnecken links und rechts des Weges liegen und widmete mich den behausten. Die sahen zwar nicht halb so lecker aus, waren dafür aber lustiger. Wie sie scheu aus ihrem Häuschen rauslugten? Vorsichtig die Fühlerchen ausstreckten? Niedlich! Schneckenhausschnecken existierten in sämtlichen Farben, die man sich vorstellen konnte: Weiß, Grün, Gelb, Grau, Beige, Orange, Durchsichtig. Außerdem waren Schneckenhausschnecken perfekt geeignet für Schneckenhausschneckenrennen. Ich wählte von jeder Farbe eine aus und postierte sie unten an der Wand unserer Gartenterrasse. Eine Reihe, regelmäßige Abstände. Ich blieb unparteiisch, war nur Reporter. Ein Reporter, der sich über einen spannenden Rennverlauf freute. Ziel war es, als Erster oben zu sein. Und schon ging es los. Klar verkrampften sich meine Arme, aber es sah ja niemand.

Mutti wirkte nicht sonderlich erfreut über den Beginn der Schneckenrennsaison. Sie sah in meinen durchtrainierten Athleten Nahrungskonkurrenten, fürchtete um ihren Salat, die geliebten Blumen. Es gelang uns nicht, eine friedliche Koexistenz einzugehen. Unsere Interessen standen sich diametral gegenüber. Und wer musste mal wieder klein beigeben?