Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Hans Fegert beschreibt das Leben von fünf Jugendlichen und deren Entwicklung im kleinen Dorf Ampersried, den Zusammenhalt und den Zerfall einer Dorfgemeinschaft zwischen den Jahren 1931 und 1945. Schleichend erobert sich der Faschismus seinen Platz in der kleinen Dorfgemeinschaft. Hans Fegert widerspiegelt das damalige System, die gesellschaftlichen Situationen der Menschen, vor allem die der Jugend im nationalsozialistischen Deutschland.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

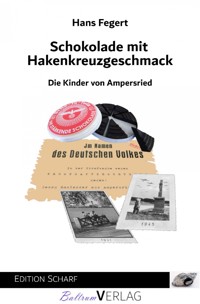

Schokolade mit

Hakenkreuzgeschmack

Die Kinder von Ampersried

von Hans Fegert

Buchbeschreibung:

Der Roman von Hans Fegert beschreibt das Leben von fünf Jugendlichen und deren Entwicklung im kleinen Dorf Ampersried, den Zusammenhalt und den Zerfall einer Dorfgemeinschaft zwischen den Jahren 1931 und 1945.

Er widerspiegelt das damalige System, die gesellschaftlichen Situationen der Menschen, vor allem die der Jugend im nationalsozialistischen Deutschland.

Über den Autor:

Hans Fegert ist 1947 geboren und lebt in Ingolstadt. Seit 1986 verfasste er zahlreiche Bücher über Ingolstadt. Für seine kulturelle Arbeit wurde er 2022 von der Stadt Ingolstadt mit der ‚Simon-Mayr-Medaille‘ ausgezeichnet. Im gleichen Jahr begann er mit seinem Roman-Erstlingswerk ‘Schokolade mit Hakenkreuzgeschmack – Die Kinder von Ampersried‘.

Impressum

© 2024 Baltrum Verlag GbR

BV 2413 – Schokolade mit Hakenkreuzgeschmack

Umschlaggestaltung: Baltrum Verlag GbR

Bilder: Hans Fegert

Lektorat, Korrektorat: Baltrum Verlag GbR, Hans Jörg Springer

Herausgeber: Baltrum Verlag GbR

Verlag: Baltrum Verlag GbR, Weststraße 5, 67454 Haßloch

Internet: www.baltrum-verlag.de

E-Mail an [email protected]

Druck: epubli

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Schokolade mit Hakenkreuzgeschmack

Die Kinder von Ampersried

Hans Fegert

Baltrum Verlag

Weststraße 5

67454 Haßloch

Im Grunde genommen ist das kleine unscheinbare fiktive Dorf Ampersried im Dachauer Hinterland, ein symbolisches Spiegelbild des gesamten Systems im einstigen Nazi-Deutschland.

Bereits im Ersten Weltkrieg hat nahezu jeder Ampersrieder Haushalt einen Mann verloren – sei es der Ehemann, Bruder oder Sohn. Später, im Jahre 1932, sind hier die sich anbahnenden politischen Veränderungen noch nicht spürbar. Das etwa 250 Seelen zählende Ampersried ist überwiegend katholisch geprägt. Abgesehen von einem Kommunisten sind die meisten konservative Demokraten. Die bodenständige Dorfgemeinschaft ist hier, trotz der ärmlichen Gegend, noch völlig intakt – jeder hilft jedem. Fremden gegenüber ist man jedoch stets etwas misstrauisch. Dass die Nazis jemals an die Macht kommen könnten, das glaubt hier im Ort niemand. Die gleichaltrigen Kinder im kleinen Pfarrdorf sind alle in den Zwischenkriegsjahren geboren. Die Hauptprotagonisten, Simon, Karl, Adolf, Resi, sowie die kleine Kathi sind unzertrennliche Freunde und verbringen ihre unbeschwerte Kindheit und Jugendjahre gemeinsam. Das eintönige Landleben in diesem verschlafenen Dorf wird maßgebend von den Jahreszeiten bestimmt. Der Lebensrhythmus der Kinder ist mit Ravels Orchesterstück ›Bolero‹ vergleichbar. Melodie, Harmonik und Rhythmus bleiben über das ganze Stück hinweg unverändert. Als einziges Element sorgen die wechselnden Klangfarben für Abwechslung, was schließlich am Höhepunkt abrupt endet.

So auch hier, die gewohnt vertraute Idylle ändert sich schlagartig nach der 'braunen Revolution'. Das Leben der Deutschen bestimmen nun die Nationalsozialisten. In einer schleichenden Entwicklung müssen alle von der Kindheit bis zum Rentenalter, wohl oder übel in die NS-Diktatur hineinwachsen. In fast jeder Familie im Ort überhäufen sich nun ungeahnte Schicksalsschläge, und so mancher geriet völlig unverschuldet in die Mühlen der NS-Willkür. Verbote, Zwang, Unterdrückung, Menschenverachtung, Verfolgung, Denunzierungen und Tod prägen nun den Lebensrhythmus. Dann bricht 1939 der Krieg aus, er kostet abermals vielen Ampersriedern das Leben. Und in den letzten Kriegstagen trifft es, wenn auch nur im geringen Ausmaß, das Dorf selbst. Somit war für diese Generation jene Zeit in jeder Hinsicht eine verkorkste Zeit. Kein einziger Ampersrieder hat die Nazidiktatur im Schongang überlebt – ganz im Gegenteil.

Der Mikrokosmos Ampersried widerspiegelt die zwölfjährige Gewaltherrschaft im gesamten Dritten Reich. Inspiriert durch meine umfangreichen Recherchen in Dokumenten und mittels Zeitzeugen aus mehreren früheren Sachbuchveröffentlichungen, war es mir möglich, die vor 80 Jahren geendeten Ereignisse realitätsnah als Roman zu schildern. Einige der hier dargestellten Episoden sind sogar an authentische Begebenheiten in meiner Heimatstadt Ingolstadt angelehnt.

Hans Fegert

Die Kinder von Ampersried

Simon Sternberger ist der einzige Sohn der Krämerin, deren kleine Gemischtwarenhandlung sich schon seit vielen Generationen in Familienbesitz befindet. Der jüdische Pferdehändler Samuel Sternberger heiratete im Winter 1921 als 26-Jähriger in den alteingesessenen Familienbetrieb ein. Sternberger diente im Weltkrieg als Offizier bei den Dragonern. Während des Kriegsverlaufes verdiente sich der überzeugte Patriot durch seinen Mut und Tapferkeit zahlreiche Auszeichnungen. Nach dem Krieg verschlug es ihn in die oberbayerische Kreisstadt Dachau. Dort begann dank seiner militärischen Pferdekenntnisse die berufliche Laufbahn als Pferdehändler. Im Juli 1922 bekommt das junge Ehepaar einen Sohn. Er sollte den jüdischen Vornamen Simon bekommen, jedoch wie die Mutter katholisch getauft werden. Der damals 30-jährige erzreaktionäre Ampersrieder Pfarrer Johannes Auer hatte Bedenken: Er vertrat die strikte Meinung, dass dies eine Kirchenschande sei. Da die resolute Krämersfrau jedoch außergewöhnlich gläubig war, stimmte er schließlich dieser Taufe doch noch wohlwollend zu. Dass der Junge ein Halbjude ist, störte hier im Ort im Grunde genommen eigentlich niemand.

Adolf (Ade) Meier, dessen Vater Benedikt Meier im Ort als Gemeindediener und Wegmacher beschäftigt ist, hat noch vier weitere Geschwister. Die kinderreiche Familie bewohnt das heruntergekommene Gemeindehäuschen mit einem angebauten Schuppen für das Federvieh. Als 18-Jähriger diente Benedikt Meier in der 1. Kompanie des königlich Bayrischen Pionier Bataillons in der Garnison Ingolstadt. Während dieser Zeit lernte er 1913 in einem zwielichtigen Wirtshaus seine spätere Frau Genoveva kennen.

Sie arbeitete dort als Bedienung, dem Vernehmen nach soll sie sich dort auch prostituiert haben. Genoveva hatte bereits einen ledigen Bankert, dessen Erzeuger sie selbst nicht kannte. Wo sie herkam, wusste auch niemand – ihr Geburtsname Romanowski war für die Ampersrieder jedoch nichts 'Einheimisches'. Bevor Benedikt in den Weltkrieg zog, heiratete er seine Vevi, da sie ein gemeinsames Kind erwarteten. Nach dem Krieg war Meier länger arbeitslos, folglich verfiel er in einen ständigen Alkoholkonsum. Die Arbeitslosigkeit war ihm zwar selbst zuzuschreiben, denn er war gelinde gesagt äußerst arbeitsscheu. Die noch junge Familie bewohnte in einem kleinen Weiler im Dachauer Hinterland eine Notbehausung. 1922 erfuhr Meier zufällig von einem Zechkumpan, dass drüben in Ampersried ein Wegmacher gesucht wird.

Und tatsächlich gab ihm der Ampersrieder Bürgermeister Josef Euringer die große Chance, als Wegmacher – Straßenwärter – und Gemeindediener im Ort tätig zu werden. Diese zwar gering bezahlte Arbeit entsprach genau seiner Vorstellung, denn er war damit nie irgendeiner Stresssituation ausgesetzt. Für seinen Bedarf an Bier reichte das Geld alle mal. Zudem stellte der Bürgermeister dem Wegmacher das Gemeindehäuschen kostenlos zur Verfügung. Die Ampersrieder Bauern unterstützten die Familie gelegentlich mit Milch, Eiern oder sogar mit etwas Fleisch. Die familiären Verhältnisse waren im Hause Meier wahrlich nicht vorbildlich, häusliche Gewalt steht hier auf der Tagesordnung. Im Suff verprügelt er regelmäßig seine Frau und die Kinder.

Die fünf Geschwister wiederum verprügeln sich ebenso gegenseitig und weisen erhebliche Lerndefizite auf. Mitte der 1920er Jahre wurde der Wegmacher ein überzeugter Verfechter der neu aufstrebenden Nationalsozialisten. Meiers letztgeborener Sohn Adolf erblickte 1923 das Licht der Welt. Die Spielkameraden nennen ihn abgekürzt Ade. Er hat eine ausgeprägte Neigung zur Aggressivität, weshalb ihn alle als Raufbold fürchten. Sein Stiefbruder, sowie die zwei Brüder sind zwischen 14 und 18 Jahre alt, die Schwester ist zwei Jahre älter als Ade. Als jüngstes Kind trägt Adolf stets die abgetragene Kleidung seiner Brüder auf. Ade hat demnach noch nie in seinem Leben eine neue Hose besessen, geschweige denn ein schönes Sonntagsgewand wie die anderen Kinder. Aus diesem Grund schämt er sich seiner Armut, weshalb er durch ein gewisses Neidgefühl den Spielkameraden gegenüber auch ständig seinen Aggressionen freien Lauf lässt.

Karli Euringer, der einzige Sohn des Ampersrieder Bürgermeisters Josef Euringer, ist wie auch sein Freund Simon ebenfalls im Jahre 1922 geboren. Der Bürgermeister betreibt eine kleine Landwirtschaft und ist, seit er denken kann, ein überzeugter Sozialdemokrat. Euringer schloss 1920 mit der einfachen Arbeitertochter Klara Wimmer aus dem Nachbarort Irlershausen den Bund der Ehe. Ein Jahr später verlor Euringer beim Aufziehen des Antriebsriemens an der Dreschmaschine die drei mittleren Finger seiner rechten Hand. Seit dieser Zeit ist er für manche Arbeiten sehr stark eingeschränkt. Außerdem stellte sich Karlis Geburt als äußerst kompliziert dar, weshalb die Hebamme der jungen Mutter von weiteren Geburten eindringlich abriet. Ihr einziger Sohn ist ein schmächtiger und sehr schüchterner Junge. Seine Höflichkeit Gleichaltrigen gegenüber ist so manches Mal zu viel des Guten, an jeder Türe oder Engstelle, gewährt er seinen Mitmenschen galant den Vortritt. Der Vater bemängelt jenen guten Charakter: »Bub, du musst dich im Leben mehr durchbeißen – wer zuerst kommt, der mahlt auch zuerst, zu viel Höflichkeit ist oft ungesund.« Doch der stets sehr ruhige Junge kann diese Eigenschaft nicht so einfach von sich abstreifen. Ganz im Gegenteil, er setzt all seine geplanten Vorhaben immer sehr zaghaft und unentschlossen in die Tat um.

Resi Emslander, stammt aus einer alteingesessenen Ampersrieder Handwerkerfamilie. Ihr Vater Georg Emslander betreibt die Dorfschmiede bereits in der 7. Generation. Die geschmiedeten Grabkreuze der Emslanders kann man auf dem kleinen Dorffriedhof noch bis in das Jahr 1803 zurückverfolgen. Sein absolutes Meisterwerk war die Herstellung des schmiedeeisernen Ampersrieder Wirtshausschildes Zum schwarzen Hirschen. Nach dem Weltkrieg trat er, wie bereits auch sein Nachbar Josef Euringer, der sozialdemokratischen Partei bei. 1921 heiratete der Sepp seine Freundin aus frühester Kindheit, die Liesl. Die damals 21-jährige Lieselotte stammte aus dem zweitgrößten Bauernhof im Ort, dem Mader-Hof. Neben der Schmiede betreibt das Ehepaar noch eine kleine Landwirtschaft zur Eigenversorgung. Das einzige Kind der beiden, die im Jahre 1923 geborene Theresia, ist in jeder Hinsicht sehr ehrgeizig und in der Schule auch immer die Klassenbeste. Die blonde Resi, mit ihren langen Zöpfen, ist von einer beinahe exzentrischen Tierliebe geprägt. Ihr großer Kindheitstraum: Sie möchte später unbedingt einmal Tierärztin werden.

Kathi Braunstätteristdie Tochter des größten Bauern im Ort. Als Soldat lernte Georg Braunstätter 1913 bei einem Manöver im Thüringer Wald seine spätere Frau Katharina kennen. Ein Jahr darauf heiratete Katharina in den Ampersrieder Bauernhof ein. Noch im selben Jahr kamen die Zwillinge Hans und Franz zur Welt. Im Jahre 1927 bekam die 34-jährige Mutter ihr drittes Kind. Bedauerlicherweise war das Mädchen mongoloid und zudem auch noch kleinwüchsig.

Die nun 5-Jährige misst knappe 80 cm, und wie der Landarzt diagnostizierte, wird sich an diesem Maß während der Wachstumsphase nur äußerst wenig ändern. Doch für die Eltern ist die Kathi das Lieblingskind schlechthin und deshalb wird sie stets liebevoll als ›unser kleines Mädche‹ bezeichnet. Und in der Tat, durch ihr außergewöhnlich freundliches Wesen ist die Kleine bei allen Dorfbewohnern sehr beliebt. Kathi lacht gerne und viel, aber sie kann auch sehr einfühlsam sein. Wie auch Resi, liebt sie Tiere über alles. Immer wenn der Metzger aus dem Nachbarort vom Hof Schlachtvieh abholt, befällt sie über mehrere Tage hinweg ein tiefes Schwermutsgefühl. Mal abgesehen vom Metzger, gibt es für Kathi nur gute Menschen auf dieser Welt. Obwohl die Braunstätters sehr reiche Bauern sind, bleiben sie immer äußerst bescheiden und hilfsbereit. Ihr Hof wird seit 1745 von Generation zu Generation bewirtschaftet und so soll es auch fortgesetzt werden – die beiden Zwillingssöhne sind auch der Garant dafür.

An irgendeinem schönen Sommertag haben sich die fünf Kinder »hoch und heilig« geschworen »bis zum Lebensende die besten Freunde zu bleiben – auch wenn die ganze Welt zerbricht – unsere Freundschaft nicht – versprochen ist versprochen und wird niemals gebrochen.«

Die erste Zigarette

Der heutige Juli-Tag ist für die meisten Ampersrieder ein Tag wie jeder andere. Doch für Simon, dem einzigen Sohn der Sternbergers, ist heute ein ganz besonderer Tag, er feiert seinen 10. Geburtstag. Von den Eltern hat er ein aufziehbares rotes Bing-Blechauto bekommen. Seine Freude darüber ist grenzenlos. Gleich nach dem Frühstück eilt er zu seinem Freund Karli, um ihm das neue Auto vorzuführen. Das Haus des Bürgermeisters befindet sich direkt gegenüber dem Krämerladen. Karli bekommt beim Anblick des Autos glänzende Augen und freut sich mit Simon. Im großflächigen Flur des Euringer-Anwesens, dem sogenannte Fletz, lassen die beiden das rote Auto mehrere Runden kreisen. Irgendwann kommt auch Ade hinzu, er gratuliert nur ganz beiläufig, sein Augenmerk gilt jedoch ausschließlich dem neuen glänzenden Spielzeugauto. Ade lässt es sich nicht anmerken, aber ihm befällt sofort ein Gefühl von Neid. So ein schönes Spielzeug wird er in Anbetracht seiner ärmlichen Lebensumstände niemals besitzen. Die drei Buben verlagern nun ihre Teststrecke auf die unbefestigte Dorfstraße. Nach kurzer Zeit stößt auch die 9-jährige Resi mit der 4 Jahre jüngeren Kathi an der Hand auf die Jungs. Die kleine Kathi jauchzt freudestrahlend »Sooo ein schönes rotes Auto« und Resi gratuliert dem Geburtstagskind freudig. Resi ist zwar fast doppelt so alt wie die Kathi, trotzdem sind die beiden unzertrennliche Freundinnen. Vermutlich sieht Resi in Kathi aufgrund deren Kleinwüchsigkeit eine Art lebende Puppe.

Die fünf Kinder stromern nun ziellos über die Felder. Am Waldrand lassen sie sich im Gras nieder und genießen die warme Juli-Sonne. Zu aller Überraschung kramt Ade plötzlich eine völlig deformierte filterlose Zigarette mit Streichhölzern aus seiner Hosentasche. Ziemlich selbstbewusst steckt er sich die 'Zuban' in den Mund und zündet sie an. »Du darfst doch noch gar nicht rauchen – das ist doch nur für Erwachsene«, zuckt es entsetzt aus Karli heraus. »Für euch Kleinkinder ist das sicher noch nichts, aber ich darf das«, kommt von dem ein Jahr Jüngeren als Antwort zurück. Kaum ausgesprochen befällt ihn ein Hustenanfall, als würde er jeden Augenblick einen Erstickungstod erleiden. Mit großen Augen beobachten die vier Freunde den 'Sterbenden'. Die kleine Kathi bekommt Angst und beginnt gedämpft zu weinen. Resi versucht das Kind zu beruhigen und droht Ade: »Das sag ich deinem Vater.« Der wiederum hat sich von seinem Hustenanfall schnell erholt und entgegnet ihr: »Wenn du das tust, dann bekommst du eine ordentliche Tracht Prügel von mir.« Genüsslich wie ein Erwachsener zieht er völlig entspannt im Gras liegend an seinem Glimmstängel weiter und bläst ziemlich gekonnt herrliche Rauchringe gegen den Himmel. Kathi hat sich allmählich wieder beruhigt und die anderen bewundern den kleinen Raucher immer noch ziemlich erstaunt. Etwas unsicher versucht sich nun Karli an einen Zug des Glimmstängels zu gelangen. »Weil du es bist, darfst du mal daran ziehen«, und reicht ihm die begehrte Zigarette hin. Anstatt zu ziehen, bläst Karli jedoch in den Glimmstängel. Ade grinst sich eines. »Da musst du ziehen – deshalb heißt es auch ZIgarette.« Karli befolgt den fachmännischen Rat und muss sogleich ebenfalls stark husten. »Pfui Teufel, das soll schmecken?«, und gibt die Zigarette mit einem gewissen Ekelgefühl schnell wieder an seinen Besitzer zurück. »Darf ich auch mal ziehen?«, fragt Simon ganz schüchtern. »Ich nehme doch nichts mehr in den Mund, an dem schon mal ein Jude gelutscht hat – wenn ich fertig bin, dann kannst du vielleicht die Kippe zu Ende rauchen«, kommt herabwürdigend als Antwort zurück. »Ich bin kein Jude«, entgegnet Simon empört. Ohne jegliche Vorzeichen steht Ade zornig auf und verpasst dem Geburtstagskind einen ordentlichen Kinnhaken. Ohne lange zu zögern, geht Karli dazwischen, um Ade von einem weiteren Wutausbruch abzuhalten. Wortlos steht Simon auf und rennt beleidigt nach Hause. Völlig unaufgefordert folgen ihm Karli und die beiden Mädchen.

Gut Holz

Ein wesentlicher kultureller Bestandteil in Ampersried ist das Dorfwirtshaus Zum schwarzen Hirschen. Neben der Einkehr und dem Stammtisch, ist die offene Kegelbahn im Wirtsgarten ein beliebter Treffpunkt. Auf einem gestampften Lehmboden ist über der Kegelbahn ein überdachter Holzständerbau als Wetterschutz errichtet. Am Ende der Bahn, dem Kugelfang, befindet sich eine hölzerne Rücklaufrinne, über die den Keglern die schweren Kugeln vom Kegelbuben zurückgerollt werden. Sonntags bessern hier Simon und Karli ihr Taschengeld auf. Die beiden wechseln sich stetig ab, am Vormittag gleich nach dem Frühschoppen stellen sie für die Stammtischbrüder auf und am Nachmittag für die Sonntagskegler. Das Kegeln ist immer noch ausschließlich den Männern vorbehalten, deshalb ist der Sonntagvormittag bei den beiden Buben nicht so besonders beliebt, schieben da doch meist ihre Väter die Kugel. Karli beherrscht seine Aufgabe perfekt, im Nu hat er die neun schweren Hartholzkegel aufgestellt und seine Kugel zurückgerollt. Bei Simon dagegen nimmt dieser Vorgang meistens eine gewisse Zeit in Anspruch. Er stellt seine Kegel penibel in der vorgegebenen Form auf, was die wartenden Kegler ziemlich nervt. Deshalb sind Simon die Durchläufer, die nichts treffen stets willkommen. Außer einer Reichsmark Lohn bekommen Simon und Karli zu Essen und Bierreste zu trinken – manchmal sogar auch einen klaren Obstbrand.

Gleich nach der Sonntagsmesse eilt Simon hinüber Zum schwarzen Hirschen, um seinen Kegeldienst abzuleisten. Heute warten auffallend viele Kegler ungeduldig auf den Kegelbuben. Deshalb bilden sich zwei Mannschaften, um gegeneinander anzutreten. Die Gruppe der Gemeinderäte wird von Karlis Vater, dem Bürgermeister Josef Euringer, Resis Vater Georg Emslander, Kathis Vater Georg Braunstätter, Simons Vater Samuel Sternberger, und schließlich noch Ades Vater Benedikt Meier gebildet. Sie kegeln gegen die Kleinbauern, in deren Gruppe sich mit dem Kleinbauern Blasius Sixt, dem Müller Korbinian Mayerhofer und dem Postboten Paul Oberhofer ebenfalls drei Gemeinderäte befinden. Ades Vater hat an diesen schwülen Sonntag im August schon einige Biere über den Durst getrunken. Seine Mitstreiter sind darüber nicht so sehr begeistert, da sie an seiner Treffsicherheit starke Zweifel hegen. Sternberger macht den ersten Schub und trifft sieben Kegel. Dann ist Braunstätter an der Reihe, bei ihm fallen fünf Kegel. Auch Emslander und Euringer machen ihre Schübe mit fünf und sieben Treffern recht gut. Nun ist Meier an der Reihe. Er nimmt die Kugel, doch sie gleitet ihm aus der Hand. Ein zweiter Versuch – wieder fällt die Kugel zu Boden. Nach kurzem Überlegen lallt er: »Die sind heute aber rutschig.« Beim dritten Versuch kann er die Kugel zwar halten, doch sein Schub geht völlig daneben an die Bande. Seinen Mitstreitern ist die Enttäuschung anzusehen. Der Kegeljunge Simon dagegen freut sich, hat er doch dieses Mal nichts aufzustellen. Nun sind die Gegenspieler der Gruppe Kleinbauern an der Reihe, sie übertreffen die erreichten 24 Punkte der Gemeinderäte um ein Vielfaches. Beim nächsten Durchlauf legt Sternberger mit 'allen Neunen' glänzend vor. Auch die Treffer der anderen sind nicht von der Hand zu weisen. Dann ist wieder Ades Vater an der Reihe, er kann zwar diesmal die Kugel halten, trifft jedoch, wie bereits beim ersten Durchlauf wieder nur ins Leere. Emslander spöttelt: »Siehst du überhaupt noch die Kegel da vorne?« Meier antwortet nicht und nimmt zur Erfrischung einen überaus kräftigen Schluck Bier zu sich. Die Kleinbauern überbieten mit stolzen drei Neunern in Folge abermals ihre Gegner, was die Stimmung der Gemeinderatsmitglieder merklich sinken lässt. Voller Ehrgeiz richtet nun Sternberger seine Kugel auf das Ziel und schafft mit acht Kegeln einen Kranz. Auch die anderen Teilnehmer geben ihr Bestes. Bevor Meier die Kugel nimmt, gönnt er sich zur Stärkung abermals einen Schluck Bier als Zielwasser. Dann schmeißt er die Kugel förmlich auf die Bahn, was sogar eine tiefe Mulde im gestampften Lehmboden verursacht. Der Kegelschub geht erwartungsgemäß wiederum an die Bande. Seine Kegelbrüder raufen sich verzweifelt die Haare, und bei den Gegnern bricht lautstarkes Gelächter aus. Sternberger bemerkt verärgert: »Mit diesem Deppen kann man doch nicht ernsthaft Kegeln.« Wutentbrannt entgegnet Ades Vater, »wer ist hier ein Depp?« Worauf Simons Vater lauthals zurückschreit: »Na du, oder siehst du hier noch irgendwo einen anderen Deppen?« Jetzt wird Meier wütend »Ja du Saujud, was glaubst du wer du bist?« Gleichzeitig zückt er ein Messer und greift seinen Kontrahenten wütend an, dabei wird Sternberger am rechten Arm leicht verletzt. Der Kegelbursche Simon schreit vom hinteren Kugelfang entsetzt. »Papa, Papa – bist du verletzt?« Um Schlimmeres zu verhindern, greifen die Kegelbrüder sofort in das Geschehen ein. Die fröhliche Stimmung der Kegelbrüder hat sich nun schlagartig gewandelt. Im Grunde genommen will keiner mehr mit dem 'braunen' Wegmacher etwas zu tun haben, deshalb wird er ab sofort vom Kegeln ausgeschlossen.

14 Tage nach jenem Vorfall trifft sich der Gemeinderat zu seiner turnusmäßigen Sitzung. Heute sollen am Stammtisch des schwarzen Hirschen verschiedene Tagesordnungspunkte, wie die alljährliche Reinigung des Dorfweihers, der zugleich als Löschteich genutzt wird, besprochen werden. Benedikt Meier betritt den Raum, als wäre nichts geschehen, von den anwesenden Gemeinderatsmitgliedern wird er jedoch völlig ignoriert. Alle erwarten nun, dass sich der Wegmacher bei Sternberger entschuldigt. Doch nichts dergleichen. Bürgermeister Euringer eröffnet die Sitzung und kommt gleich zum Hauptthema Dorfweiher. Nach längeren Debatten wird dann beschlossen, dass der Bauer Sixt in diesem Jahr die Reinigung übernehmen soll. Dann stellt Pfarrer Auer als Gemeinderatsmitglied den Antrag, dass die Friedhofsmauer endlich einen Neuanstrich bekommen muss. Der Antrag wird nur mit Meiers Gegenstimme vom gesamten Gemeinderat einstimmig angenommen. Beim Tagesordnungspunkt 'Sonstiges', meldet sich plötzlich Meier zu Wort. Er schlägt vor, dass die Gemeinde bei der Reichsbahndirektion München einen Antrag über die Errichtung eines Bahnhaltes in Ampersried einreichen soll. Im Grunde genommen findet jeder im Raum Meiers Vorschlag sogar für diskussionswürdig, da aber keiner der Anwesenden den 'braunen Gemeinderat' in irgendeiner Form unterstützen möchte, wird sein Antrag sofort abgeschmettert. Meiers einziger Kommentar: »Das ist wieder mal typisch für euch Holzköpfe, Hauptsache die Friedhofsmauer ist gestrichen, aber die Zukunft von Ampersried geht euch Pfeifen vollkommen am Arsch vorbei.«

Schäferstündchen

Wenn sich langsam der Nebel über das Dachauer Moos verbreitet und sich die Bäume bedächtig verfärben, dann kündigt sich der Spätsommer an. Für die Ampersrieder Kinder werden die Unternehmungen etwas gemächlicher, sie durchstreifen ziellos die abgeernteten Felder oder den vertrauten Amperwald. Für die fünf Freunde beginnt nun mit der Ruhe in der Natur, irgendwie auch eine andere Welt. Resi und Kathi suchen im Wald nach Pilzen und die drei Buben sammeln am Waldrand vom uralten Haselnussstrauch die von den Eichhörnchen übersehenen letzten Nüsse ein. Plötzlich vernehmen die Kinder ein fernes Blöcken und alle hasten freudestrahlend zur Magerwiese hinüber »Der Anderl ist wieder hier!« Anderl ist ein Wanderschäfer und kommt mit seiner Herde zwei bis drei Mal im Jahr in die Ampersrieder Gegend. Die Kinder erfreuen sich am Anblick der Schafe und genießen es, die Tiere mit Streicheleinheiten zu verwöhnen. Wie in einem uralten Märchenbuch steht der Schäfer im fahlen Sonnenlicht auf seinen Schäferstock gestützt und blickt über das flache Dachauer Land in die Ferne. Schwanz wedelnd stürmen zwei seiner vier Hunde im Nu auf die Kinder zu und springen sie zur Begrüßung freudig an. Die kleine Kathi hat dieses Mal auch keinerlei Angst mehr, sie kennt die Hütehunde schon seit dem vergangenen Jahr. Der Anderl mit seinem grauen Rauschebart und dem vom Wetter gegerbten Gesicht ist ein wahrer Kinderfreund. Seinen Familiennamen kennen die Kinder nicht, auch weiß keiner so genau, woher er eigentlich kommt. Egal ob es in Strömen regnet oder brütend heiß ist, er ist mit seiner Herde wie aus dem Nichts einfach mal für ein paar Tage hier und verschwindet dann wieder im Nichts. Tag für Tag schlüpft der Anderl in seine schweren schwarzen Lederstiefel hinein, setzt den mit Rebhuhnfedern geschmückten hellen Filzhut auf und geht auf seine Weide. »Was soll ich machen, die Schafe haben eben bei jedem Wetter Hunger. Draußen mit den Tieren in der Natur zu sein, diese Ruhe, das ist das Schönste, was es gibt.« Ade bewundert den Wanderstock des Schäfers mit den eingeritzten Blumen. »Das ist ein Schwarzdorn, den habe ich gefunden und mit der Schnitzerei vertreibe ich mir die Zeit«, erzählt er den Kindern mit einem gewissen Stolz. Sein kleiner Schäferkarren mit einem Pferch für die Schafe, steht etwas abseits der Wiese. Hier schläft er. Und wenn er wieder weiterwandert, dann wird der Karren von einem der örtlichen Bauern mit einem Pferdegespann zum nächsten Ort gezogen. 150 Schafe und 10 Ziegen drängeln sich um ihn herum. Und er bleibt den ganzen Tag bei ihnen »bis sie alle satt sind« erzählt Anderl den Kindern. »Merinoschafe sind äußerst duldsame Geschöpfe, sie brauchen viel Wasser, deshalb suche ich mir stets einen Weideplatz in der Nähe eines Baches, wie hier am Mühlbach.« Während er so erzählt, kommt ein Schaf auf die Kinder zugelaufen und stupst Resi mit der Schnauze an. »Das ist die helle Hella, die hab ich mit der Hand aufgezogen, deswegen ist sie so zutraulich und sie ist sehr klug. Sie musste mit der Flasche gefüttert werden, weil das Mutterschaf eine Milchbeutelentzündung hatte«, erzählt der Schäfer. Resi streichelt Hella liebevoll über die dichte flauschige Wolle. Die anderen Schafe sind intensiv mit dem Abgrasen der Weide beschäftigt und scheren sich kaum um den Kinderbesuch. Die ersten Mutterschafe haben schon mit dem Lammen begonnen. Ein Lämmchen hat die kleine Kathi ganz besonders ins Herz geschlossen. Sie nennt es aufgrund der vielen schwarzen Flecken liebevoll Flecki. Die Ziegen hat der Schäfer für einen befreundeten Bauern aus der Hallertau mit zur Pflege. »Schafe fressen mit dem Kopf nach unten und Ziegen lieber mit dem Kopf nach oben. So kommen sie bei der Beweidung an hochgewachsene Sträucher besser heran als die Schafe und verhindern dadurch den Gehölzaufwuchs«, erklärt der redselige Schäfer seinen kleinen höchst interessierten Zuhörern. Simon und Karli toben unterdessen mit den Hunden umher. »Die Hunde gehorchen mir nicht nur aufs Wort, sondern auch auf den Blick«, gibt Anderl den Kindern zu verstehen, wobei sein Blick zu den beiden Schafen fällt, die sich am Waldrand selbstständig gemacht haben. Schon rennen die Hunde hinüber, um die Ausreißer in ihre Schranken zu weisen. Bevor er wie an jedem Abend seine Tiere in den Pferch treibt, hat er für die Kinder noch eine kleine Begebenheit parat: »Einmal hat mich doch tatsächlich der Blitz getroffen, das war anno 22. Ein Schaf, das mehrere Meter hinter mir stand, fiel tot um. Ich selbst wurde durch die Luft geschleudert, aber ich habe überlebt.« Die Kinder verfolgen seine spannenden Erzählungen immer wieder gerne. Die fünf Freunde haben jedoch im darauffolgenden Jahr ihren Schäfer nicht mehr gesehen. Im Dorf erzählt man sich, dass der alte Schäfer eines Tages tot in seinem Schäferkarren aufgefunden wurde. Kathi hatte sich so sehr auf ein Wiedersehen mit ihrem kleinen Flecki gefreut.

Ampersrieder Winterspiele

An einem Dezembermorgen wird die kleine Kathi in ihrem eiskalten und ungeheizten Zimmer wach. Das Fenster ist bis obenhin mit dicken Eisblumen zugefroren. Mühsam versucht sie das Eis mit den Fingernägeln abzukratzen, schließlich haucht sie ein kleines Guckloch in die Scheibe. Sie sieht Ferdinand, den Hahn, der auf dem in der Kälte dampfenden Misthaufen mühsam zu krähen versucht. Die Hühner scharren im Schnee nach Futter. Eigentlich müsste sie dringend über den Hof auf das Plumpsklo gehen, doch in dem Häuschen hält man es bei dieser Kälte kaum aus. Deshalb bevorzugt sie heute ausnahmsweise lieber den altbewährten Nachttopf.

Die Lebensmittelhändlerin, Frau Sternberger, hat die Straße und die Treppe vor dem Krämerladen schon längst mit reichlich Asche gestreut. Zur Scheune und zum Stall sind die Wege nur festgetreten. Simon geht bei dieser klirrenden Kälte sofort zu seinem Freund Karli hinüber. Bei jedem Schritt knirscht der gefrorene Schnee. Im mollig warmen Kuhstall versorgt Karli mit seinem Vater den bescheidenen Viehbestand. Die beiden Buben beschließen, gleich nach dem Schulunterricht etwas Winterliches zu unternehmen.

Drüben im kleinen bescheidenen Gemeindehäuschen qualmt bereits der Kamin, doch die Tiefdruck-Atmosphäre drückt den Rauch wie starken Nebel auf die Straße. Zudem hat Ade, der heute mit dem Anfeuern des Küchenherdes eingeteilt ist, feuchtes Holz aus dem Wald verwendet. Für den eisernen Herd fehlt es an Steinkohle und das Holzfeuer hält nicht besonders lange an. Der penetrante Geruch nach verbranntem Harz und Schwefel verbreitet sich schnell über das gesamte Dorf. »Die Fenster sind ja bei dieser Kälte sowieso überall geschlossen«, denkt sich Ade etwas schadenfroh. Trotzdem ist er über die heutige MinusTemperatur weniger erfreut, denn er und seine Geschwister besitzen keine warme Winterkleidung. Während seine Freunde in Manchesterhosen im Schnee herumtoben, muss er sich in seinen kurzen Hosen einen abfrieren. Jetzt ist er um die gestrickte Strumpfhose dankbar, die ihm die Mutter vor einiger Zeit gestrickt hat. Damals sagte er noch spöttisch: »Lieber erfriere ich, bevor ich dieses Weiberzeug anziehe.«

Beim Schmiedemeister Emslander erzeugt das Feuer in der Esse eine unbeschreibliche Hitze. Bereits in aller Frühe arbeitet der Schmied mit entblößtem Oberkörper in seiner Werkstatt. Am Vordach der Schmiede dagegen hängen lange ästhetische Eiszapfen herab. Seine Tochter, die Resi, bewundert ihren Schneemann vor dem Haus, den sie am Vortag gebaut hatte. Auf dem Kopf hat er einen alten Blecheimer und als Nase hat sie ihm eine große Möhre verpasst. Kleine Steinkohlen verkörpern Augen und Mund. Im rechten Arm hält er fest einen abgelebten Reisigbesen aus dem Stall. Der Hofhund Rolfi hat diesen lustigen weißen Fremden sofort auf seine Art als sein Territorium erklärt und kräftig markiert. Nun ist der Schneemann zwar nicht mehr ganz so weiß, aber trotzdem herrlich anzusehen.

Gleich nach der Schule sind die Kinder nicht mehr zu halten. Bei schönstem Wetter, Sonne und blauen Himmel treffen sich die Dorfkinder mit ihren Schlitten am kleinen Hügel beim Amperwald. Im flachen Dachauer Moos ist man jetzt über jede noch so kleine Erhöhung dankbar. Ade, Karli und Simon stehen mit ihrem selbst gebauten Bobschlitten bereits oben. Ade schreit lautstark: »Aus der Bahn, wer nicht fahren kann«, Simon schiebt das Gefährt an und springt hinten auf. Gemächlich fährt der Bob mit den drei Buben den kleinen Abhang hinunter. Resi und Kathi biegen sich vor Lachen. »Unter Tempo stelle ich mir aber ganz etwas anderes vor«, spöttelt Resi. Trotzdem wäre sie auch mal gerne mit diesem überdimensionalen Gefährt gefahren, doch Ade sagt: »Das ist nichts für Mädchen, weil die immer Angst haben.« »Bei diesem Schneckentempo Angst? – da bin ich ja zu Fuß schneller«, kontert Resi schadenfroh. Nun wird Ade wütend und schiebt die Schuld sofort auf Simon. »Der Jude hat uns nicht kräftig genug angeschoben.« Nach einem kurzen Zögern schreit Simon seinen Freund an »Zum einen bin ich kein Jude und zum anderen schiebst du uns jetzt an, dann werden wir es ja sehen.« Gesagt getan, Ade schiebt kräftig und springt auf, abermals geht es gemächlich den Hügel hinab und zur Gaudi aller Anwesenden bleibt der Bob dieses Mal schon auf halber Strecke stehen. Resi schlägt den Jungs vor: »Vielleicht solltet ihr mal die Kufen einwachsen?« Ade hat vor lauter Wut einen hochroten Kopf und brüllt entgegen »Spar dir deine Ratschläge, du dummes Huhn verstehst davon sowieso nichts.« Jetzt verdächtigt er den Steuermann Karli, dass dieser vorzeitig gebremst hat. Karli sagt ganz besonnen und ruhig »Mach doch deinen Scheiß alleine, wir holen jetzt unsere eigenen Rodelschlitten.«

Auf dem Weg ins Dorf kommen Simon und Karli an der alten Mühle vorbei. Sie bewundern die wahren Eiskunstwerke am Mühlrad, jedes Wassertröpfchen ist angefroren. Die beiden Jungen versuchen die bizarren Eisformationen mit Schneebällen abzuwerfen, doch meistens hält das Eisgebilde stand. Auch die kleine Brücke am Dorfeingang ist traumhaft weiß. Simon schaut zum zugefrorenen Bach hinunter. Durch seine Schneebälle und dem Lecken an den Eiszapfen, sind die Wollfäustlinge völlig durchnässt. Und so bleiben Simons Fausthandschuhe am eisernen Brückengeländer kleben. Am zugefrorenen Dorfweiher rutschen die beiden auf den Schuhen einige Bahnen hin und her. »Heute ist der Weiher aber besonders schön glatt«, ruft Simon vergnügt, kaum ausgesprochen, fällt er auch schon auf den Rücken. Karli will seinen Freund beim Aufstehen behilflich sein, und schon rutscht auch er der Länge nach aus. Beide liegen lauthals lachend auf der eisglatten Fläche.

Resi und Kathi vergnügen sich immer noch am kleinen Hügel. Kathis Näschen läuft unentwegt zu einem Glockenstrang. Ein Taschentuch hat sie nicht, folglich nimmt die Kleine ihren Handschuh oder den Ärmel und wischt einmal nach links und einmal nach rechts ab – fertig! Drüben auf der Wiese sind die Schneewehen besonders hoch. Kathi macht im weichen Schnee ein Engelchen. Dabei schlägt sie mit den ausgestreckten Armen einen Kreis, was dann im Schnee zwei Flügelchen darstellt.

Simon und Karli sind mit ihren Zweisitzer-Holzschlitten wieder am Hügel angekommen und Ade quält sich immer noch mit seinem Bobschlitten ab. Er hat inzwischen andere Jungs gefunden, die ihn bei den Testfahrten tatkräftig unterstützen. Aber es will einfach nicht funktionieren. Ade kann es sich beileibe nicht eingestehen, doch mittlerweile glaubt er, dass die Resi mit dem Wachs vielleicht doch recht haben könnte. Einen Versuch wäre es allemal wert, und er eilt nach Hause, um etwas Wachs zu holen. Währenddessen vergnügen sich Simon und Karli auf ihren Schlitten. Mit einem einfachen Rodeln im Sitzen geben sich die beiden schon längst nicht mehr zufrieden, nein sie rauschen mit dem Schlitten auf dem Bauch liegend herunter. Dabei ist das Bremsen zwar problematisch und zudem sind die beiden für die anderen Kinder eine Schneeball-Zielscheibe. Doch sie schonen zumindest ihre Schuhabsätze, denn im Sitzen wird nur mit den Absätzen gebremst. Inzwischen ist auch Ade mit etwas Bodenwachs zurückgekommen. Er bohnert die Kufen seines Bobschlittens gründlich ein und siehe da, die Resi hatte recht. Das selbst gebaute Gefährt kann jetzt mit jedem herkömmlichen Schlitten mithalten. Ade ist wieder glücklich, trotzdem wurmt es ihn gewaltig, dass ein blödes Weib wieder einmal alles besser wusste.

Kurz vor 17 Uhr geht die Sonne hinter dem Amperwald bedächtig unter. Es beginnt zu dämmern, langsam kommen Kälte und Nebel den Mühlbach heraufgekrochen. Die Glocken der St. Anna-Kirche läuten den Abend ein. Spätestens jetzt bemerken die Kinder, dass die Finger klamm sind und zu bitzeln beginnen, die Nasenspitze ist rot gefroren und die Wangen brennen wie Feuer. Müde, völlig durchfroren und sehr hungrig stampfen alle mit ihren Schlitten zurück ins Dorf. Der Ablauf zu Hause spielt sich bei allen Kindern in etwa identisch ab. Als Erstes geht es sofort in die Waschküche, um sich der nassen Kleidung zu entledigen. Dann nichts wie rein in die wärmende Stube, um die Hände über dem Küchenherd zu reiben und die Füße im Backrohr zu wärmen. Zum Abendessen gibt es für die Kinder einen Teller mit heißen Milchbröckchen – was für eine Wohltat nach diesem doch so erlebnisreichen Wintertag.

Dorfweihnacht

Das Weihnachtsfest naht, die extreme Kälteperiode hat sich über dem Dachauer Land festgefahren. Die Menschen in Ampersried sind trotz der grimmigen Kälte in einer vorweihnachtlichen Stimmung. Heute ist Nikolaustag und die Kinder sind schon den ganzen Tag von einer sichtlichen Nervosität geplagt. Die kleine Kathi ist ganz besonders aufgeregt, kommt doch heute zum ersten Mal der Nikolaus zu ihr. Die Braunstätterin beruhigt das Mädchen. »Kleines, du musst keine Angst haben, du warst doch immer ein braves und liebes Kind – der Nikolaus nimmt doch nur die bösen Kinder, wie den Ade mit.«

Nach der Schule treffen sich die Freunde am zugefrorenen Dorfweiher zu einer kleinen Rutschpartie, einziges Thema beim Eisrutschen ist der Nikolaus. Als sich Ade hinzugesellt, ruft ihm die kleine Kathi schon von weitem warnend entgegen: »Ade – heute kommt der Nikolaus und meine Mami hat mir verraten, dass er dich mitnehmen wird. Am besten du versteckst dich sofort in der Scheune.« Ade scheint wieder mal sehr schlechte Laune zu haben und schreit die Kleine an. »Du dumme Nuss, es gibt gar keinen Nikolaus und wenn, dann pass lieber du auf, dass er dich Giftzwerg nicht in seinen Sack steckt und aus dir eine Blutwurst macht – Platz genug hättest ja da drinnen.« Kathi ist dem Weinen nahe und bekommt erneut Angst vor dem Nikolaus. Resi versucht sie zu beruhigen. »Kathilein, glaube mir, vor dem Nikolaus musst du keine Angst haben. Das ist ein ganz lieber Mann – wirst schon sehen.«

Nach Einbruch der Dunkelheit ist es dann endlich so weit, vor lauter Aufregung musste Kathi schon dreimal aufs Häuschen gehen. Dann pocht es mehrmals gewaltig an die Haustüre, was in Kathi ein leichtes Zittern auslöst. Die Tür geht auf; wie eine Lichtgestalt betritt der heilige Nikolaus die warme Stube. Nach einem kurzen Zögern mustert Kathi den Nikolaus von Kopf bis Fuß und begrüßt ihn ziemlich selbstsicher »Grüß Gott, Hochwürden.« Der Nikolaus zuckt schreckhaft in sich zusammen und denkt sich verwundert, woran hat mich das Kind jetzt erkannt, ich habe mir doch einen langen Wattebart angeklebt? Und in der Tat, der Nikolaus ist tatsächlich Pfarrer Johannes Auer. Kathis Eltern sowie die beiden älteren Brüder Franz und Hans sind völlig sprachlos. Etwas unsicher schlägt der Priester sein Buch auf und verkündet seine lobenden Worte über die besonders brave Kathi. Dabei kann er es immer noch nicht fassen, woran ihn das Kind erkannt haben könnte. Als wäre nichts geschehen verteilt er seine Geschenke, wie Äpfel und Lebkuchen, sowie einen kleinen Teddybären, über den sich Kathi am meisten freut. Dann verabschiedet er sich von ihr und gibt der Kleinen die Hand. Kathi macht einen höflichen Knicks und sagt: »Danke, Hochwürden.« Pfarrer Auer ist sichtlich erleichtert, als er die mollig warme Stube wieder verlassen kann, denn die kleine Kathi hat in ihm zusätzliche Schweißausbrüche ausgelöst. Nachdem der Nikolaus zu Resi und Karli unterwegs ist, fragt der Braunstätter Bauer die Kleine, weshalb sie denn um Gottes Willen den heiligen Nikolaus als Herrn Pfarrer bezeichnet hat. Als wäre es das Natürlichste auf der Welt, antwortet die 5-Jährige: »Er hatte doch das Messgewand aus der Kirche an.«

Völlig anders verhält es sich an diesem Abend im Hause Meier. Zu der ärmlichen Familie ist noch nie der Nikolaus gekommen und erfahrungsgemäß wird er auch heute nicht kommen. Ades Mutter, Genoveva und seine vier Geschwister gehen schon sehr zeitig zu Bett. Vater Benedikt Meier ist wieder einmal im schwarzen Hirschen hängen geblieben. Mitten in der Nacht wird die Familie durch ein lautes Poltern aus dem Schlaf gerissen. Völlig erschrocken denkt sich Ade noch etwas verunsichert, kommt jetzt tatsächlich der Nikolaus?

Nein, es ist nur der Vater und er ist wieder einmal sternhagelvoll. Meier randaliert unten in der Stube wie besessen, wirft Stühle um und zerschmettert Geschirr auf dem Boden. »Was ist das wieder für ein Saustall hier?« Dann zerrt er seine Frau aus dem Bett. »Was machst du stinkfaules Weib nur den ganzen Tag – jetzt räum mal die Bude ordentlich auf!« Noch schlaftrunken und weinend, stellt sie die umgeworfenen Stühle wieder auf ihre Plätze und kehrt die Scherben der zerbrochenen Teller zusammen. In der Hoffnung, dass der Vater nicht auch zu ihnen ins Zimmer kommt, verhalten sich Ade und seine Geschwister mit lautem Herzklopfen mucks Mäuschen still in ihren Betten. Doch glücklicherweise bleiben sie dieses Mal vor seinen handgreiflichen Eskapaden verschont. Meier legt sich mitsamt seinen nassen Schuhen ins Bett und beginnt laut zu schnarchen. Trotzdem, der neunjährige Ade hat ungewollt ins Bett gepinkelt. Damit es niemand bemerkt, holt er leise einige alte Lumpen, um dieses Malheur zu vertuschen. Am nächsten Morgen spricht die Mutter am Frühstückstisch im Beisein der ganzen Familie ihren Sohn darauf an. »Ja Ade, du bist ja noch ein Bettnässer – schäm dich mal.« Die Geschwister grinsen zynisch und Ade sitzt mit hochrotem Kopf am Tisch. Seine größte Sorge ist jedoch, dass jenes Ärgernis zumindest vor den Freunden ein gut gehütetes Geheimnis bleibt, schließlich wäre sein Image als harter Bursche für immer dahin.

Kathis Vorfreude auf das Christkind ist unermesslich, sie erkundigt sich täglich, wann es denn endlich so weit sei. Auf ihren Wunschzettel hat sie eine Puppe mit Puppenwagen gezeichnet. Ades Vorfreude dagegen hält sich in Grenzen, er weiß, dass er sowieso nichts bekommen wird, und außerdem gibt es das Christkind ohnehin nicht. Karli und Simon sind sich über die Existenz des Christkindes noch nicht so ganz sicher, aber sie freuen sich trotzdem auf die Geschenke. Resi kann sich ebenfalls noch nicht genau entscheiden, ob es das Christkind auch wirklich gibt. Die 9-Jährige tendiert jedoch mehr zu dessen Realität und wünscht sich eine kleine Schwester, sie sollte genauso wie die kleine Kathi sein.