Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

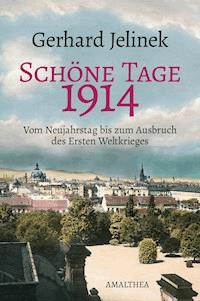

Das Schicksalsjahr in Zeitzeugenberichten und Dokumenten 1914 begann mit "schönen Tagen", wie Arthur Schnitzler in sein Tagebuch notierte. Alma Mahler richtete ihr neues Haus am Semmering ein. Selbst die tödlichen Schüsse von Sarajevo Anfang Juli hallten nicht lange nach. Kaiser Wilhelm II. ging mit seiner Yacht auf "Nordlandfahrt". Kaiser Franz Josef zog nach Bad Ischl in die Sommerfrische. Der serbische Generalstabschef fuhr zur Kur nach Bad Gleichenberg. Und Baron Rothschild sah keinen Grund, seine Bankgeschäfte neu zu richten. Haben die Menschen wirklich nicht geahnt, wie sich ihr Leben innerhalb von wenigen Monaten verändern würde? Gerhard Jelinek lässt die Zeit zwischen 1. Jänner und 3. August 1914 als buntes Mosaik aus Briefen, Tagebuch-Eintragungen und Zeitungsberichten lebendig werden. Innerhalb von wenigen Stunden aber ist Schluss mit der "guten, alten Zeit", die hier als historisches Panorama voller Unmittelbarkeit sichtbar wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gerhard Jelinek

Schöne Tage. 1914

Gerhard Jelinek

Schöne Tage.

1914

Vom Neujahrstag bis zum

Ausbruch des Ersten Weltkrieges

Mit 30 Abbildungen

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.amalthea.at

© 2013 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Silvia Wahrstätter, vielseitig.co.atUmschlagmotiv: Anonym © Imagno/Öst. VolkshochschularchivHerstellung und Satz: Gabi Adébisi-Schuster, WienGesetzt aus der Elena 10,6/14Printed in the EUISBN 978-3-85002-840-0eISBN: 978-3-90286-275-4

Inhalt

Vorwort

Schöne Tage. 1914

Nachwort und Dank

Anmerkungen

Personenregister

Bildnachweis

Vorwort

Am Beginn des Jahres 1914 haben sich die Menschen in Berlin, Paris und London, in St. Petersburg oder Rom, besonders aber die in Wien, sicher gefühlt. Stefan Zweig stellt dieses vorherrschende Grundgefühl so vieler ins Zentrum seiner Erinnerungen Die Welt von Gestern: »Es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Jeder wußte, wie viel er besaß oder wie viel ihm zukam, was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht. An barbarische Rückfälle, wie Kriege zwischen den Völkern Europas, glaubte man so wenig wie an Hexen und Gespenster … Die Städte wurden schöner und volkreicher von Jahr zu Jahr … Nie war Europa stärker, reicher, schöner, nie glaubte es inniger an eine noch bessere Zukunft … Alles in unserer fast tausendjährigen Monarchie war auf Sicherheit gegründet. Dieses Gefühl der Sicherheit war der erstrebenswerteste Besitz von Millionen, das gemeinsame Lebensideal. Immer weitere Kreise begehrten ihren Teil an diesem kostbaren Gut. Erst waren es nur die Besitzenden, die sich dieses Vorzugs erfreuten, allmählich aber drängten die breiten Massen heran; das Jahrhundert der Sicherheit wurde das goldene Zeitalter des Versicherungswesens. Man assekurierte sein Haus gegen Feuer und Einbruch, sein Feld gegen Hagel und Wetterschaden, seinen Körper gegen Unfall und Krankheit.«

Nur gegen einen Weltkrieg konnte sich niemand versichern lassen, er galt als »höhere Gewalt«.

So vertrauten die Eliten und »das Volk« auf die Weisheit der Politiker, die Erfahrung der Diplomatie und die engen wirtschaftlichen Verflechtungen, die Europa jenseits aller Nationalismen zusammengebunden hatten. Ein großer europäischer Krieg galt praktisch als unmöglich. Die Fürsten- und Königshäuser waren miteinander vielfach verwandt und verschwägert. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. war ein Enkel der englischen Queen Victoria. Und im republikanischen Frankreich regierten radikale Sozialisten. Ein Krieg schien nicht mehrheitsfähig.

Das »Fin de Siècle« war in den schlafwandlerischen Fortschrittsglauben des beginnenden 20. Jahrhunderts übergegangen. Wachstum, Wissen, Wirtschaft und Wohlstand versprachen ein gutes neues Jahr. Die zwei Balkankriege zwischen 1911 und 1913 hatten nicht zur befürchteten Konfrontation der europäischen Mächte geführt. Auch die zwei Marokko-Krisen, bei denen es um die Ausweitung der Kolonialmacht ging, konnten das Sicherheitsgefühl der Europäer kaum erschüttern. Krieg wegen Marokko? Krieg wegen einiger »Zwetschkenbäume in Serbien«, wie der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand abschätzig spottete? In Mexiko starben Tausende in einem blutigen Bürgerkrieg, bei dem die Vereinigten Staaten ihre Finger im Spiel hatten, England hatte Mühe, die gewaltsamen Proteste der irischen Nationalisten in der Provinz Ulster unter Kontrolle zu halten, da und dort gab es Aufstände am Rand der Kolonialimperien.

Die wirtschaftliche und soziale Lage breiter Bevölkerungsschichten hatte sich seit Ende des 19. Jahrhunderts Schritt für Schritt verbessert. Immer mehr Menschen strömten in die Schmelztiegel der Städte. In der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien lebten mehr als zwei Millionen Menschen. Wien war die Hauptstadt eines komplizierten Reichs mit 52 Millionen Bürgern. Wien war die siebtgrößte Stadt der Welt.

Der technologische Fortschritt schien grenzenlos. »Aeroplane« stiegen immer höher, flogen weiter. Der Mensch begann den Himmel zu erobern. Die Männer in ihren fliegenden Konstruktionen aus Holz und Leinwand avancierten zu den neuen Helden einer futuristischen Moderne. Das Automobil hatte seinen Siegeszug längst angetreten. Das beginnende 20. Jahrhundert lebte die Beschleunigung. Der Film als neues Unterhaltungsmedium flimmerte über immer mehr Leinwände. Die Elektrizität brachte die Städte zum Leuchten. In der Kunst wurden Konventionen abgeschüttelt, alte Formen zertrümmert, es wurde Neuland betreten.

Aber es war eine Zeit unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Der Boden, auf dem die Gesellschaft stand, schwankte. Die Kluft zwischen der wissenschaftlich-technisch-künstlerischen Moderne und einem restfeudalen Gesellschafts- und Sozialsystem wurde immer breiter. Wie bei tektonischen Verwerfungen bewegten sich die Fundamente der Gesellschaften und der Nationen in unterschiedlichem Tempo und in gegensätzliche Richtungen. Der scheinbar so feste Boden brach ein und brachte einen Kontinent, mehr noch, große Teile der Welt, zum Einsturz.

Haben die Menschen in den europäischen Hauptstädten zu Silvester 1913/14 geahnt, wie sich ihr Leben innerhalb von wenigen Monaten verändern würde? Spürten sie das Ende einer fast fünf Jahrzehnte währenden Friedensperiode? Mussten die Gewitterwolken am Horizont gesehen, konnte das Ausmaß der bevorstehenden Katastrophe erspürt werden?

Nur wenige Hellsichtige deuteten die Zeichen der Zeit.

1914 begann als schönes Jahr. Die Zeichen standen gut. Die Ballsaison verlief »äußerst animiert«. Nie waren die Wiener Feste festlicher. In Schönbrunn war der alte Kaiser von einer wochenlangen fiebrigen Bronchitis genesen. Der Frühling ging – nach einem Kälteeinbruch im Mai – nahtlos in den schönsten Sommer des noch jungen Jahrhunderts über. Berlin plante Olympische Spiele und fieberte der Moderne entgegen. In Paris wurden Ideen für einen Tunnel unter dem Ärmelkanal vorgelegt. In London kämpften Frauen mit allen Mitteln um gleiche Rechte. Ja, in Albanien bekämpften muslimische Freischärler den soeben erst von den europäischen Mächten eingesetzten deutschen Fürsten von Wied und vertrieben ihn. Wirren in den Zerklüftungen des Balkans. Seit Jahren schon langweilten die Stellvertreterkriege der Großmächte in den von türkischer Vorherrschaft befreiten Regionen die Zeitungsleser in Wien, Berlin, Paris, London und Rom. Die Gespräche in den Wiener Salons kreisten um die eskalierenden Streitereien zwischen Tschechen und Deutsch-Böhmen. Die politische Klasse antichambrierte und intrigierte und raunzte über den Stillstand und die Obstruktion. Die Krankheit Seiner Majestät im Frühjahr 1914 hatte Befürchtungen und bei einigen Hoffnungen auf sein Hinscheiden geweckt. Insgeheim begann sich die politische Klasse mit dem Abschied des alten Kaisers Franz Joseph I. zu arrangieren. Generäle und Hofräte schwankten zwischen einer Neuorientierung hin zum wenig geliebten Thronfolger Franz Ferdinand, der im Bahnhof Beneschau nächst seinem Landschloss im böhmischen Konopischt die Dampflokomotive des Hofzuges befeuern ließ, um, wie man berichtete, im Fall des Falles schnell in Wien die Macht vom alten Kaiser übernehmen zu können.

Der österreichisch-ungarische Vielvölkerstaat mit seinem Dutzend Sprachen und fast zwei Dutzend Völkern war in seinen Grundfesten durch den Nationalismus, besonders den slawischen Nationalismus, bedroht. Seit der De-facto-Teilung der Habsburgermonarchie in einen westlichen und einen östlichen Landesteil im Zuge des sogenannten »Ausgleichs« mit Ungarn 1867 drängten die slawischen Völker unter der Habsburgerkrone auf eine vergleichbare Lösung. Doch die Konzentration der Machtverteilung auf die zwei Zentren Wien und Budapest blockierte jede Einigung mit den Tschechen, den Polen und den Südslawen, die immer öfter die Arbeit des Reichsrates in der »cisleithanischen« Reichshälfte torpedierten. Diese »Obstruktionspolitik« der tschechischen Parlamentarier, die nur allzu oft von ähnlich nationalistisch agierenden deutschnationalen Parteien provoziert wurden, lähmte über viele Jahre die Volksvertretung und verhinderte sinnvolle Reformen. Dabei schien in einem mühsamen Prozess langsam ein »Ausgleich« mit den »Nordslawen« (die eigentlich Westslawen waren) möglich zu werden. Im Austausch gegen eine weitgehende Autonomie der Deutschen in Böhmen hätten die Tschechen deutlich mehr Rechte vom Zentralstaat erhalten sollen. Inhaltlich lagen die Verhandler nicht weit auseinander. Immerhin konnten sich schon 1905 Deutsche und Tschechen im »mährischen Ausgleich« auf eine Wahl des Landtags nach nationalen Kurien verständigen. Auch in der Bukowina gelang eine vorläufige Befriedigung nationaler Interessen zwischen Polen und Ruthenen.

Doch auf dem Balkan spitzte sich die Lage zu. Das russische Zarenreich unterstützte die Idee des »Panslawismus« und bediente sich dabei des Königreichs Serbien. 1903 war der auf einen friedlichen Ausgleich bedachte König Alexander von seinen eigenen Offizieren abgesetzt und brutal ermordet worden. Ein Mittäter des Königsmords bestieg den Thron. Infolge der 1908 von den europäischen Großmächten sanktionierten staatsrechtlichen Annexion Bosniens und der Herzegowina durch die Monarchie und der »Erfindung« Albaniens, um einen serbischen (und damit russischen) Zugang zur Adria zu verhindern, war die k. u. k. Monarchie noch stärker in die unübersichtlichen ethnischen und religiösen Konflikte des Balkans verstrickt.

Otto von Bismarck hatte am Ende des Berliner Kongresses 1878 gemurmelt: »Europa ist heute ein Pulverfaß und unsere Führer verhalten sich wie Männer, die in einem Arsenal rauchen. Ein einziger Funke kann eine Explosion auslösen, die uns alle verschlingen wird. Ich weiß nicht, wann es zur Explosion kommen wird, aber ich kann sagen, wo es passieren wird. Irgendein verrücktes Ding am Balkan wird die Katastrophe starten.« Die amerikanische Historikerin Barbara Tuchman stellte dieses – nicht belegte – Bismarck-Zitat an den Beginn ihres Buches The Guns of August. Und ausgerechnet den Balkan hatte die Habsburgermonarchie als Zentrum ihrer territorialen Begehrlichkeiten definiert. Hätte sich doch Franz Joseph I. an den – diesmal überlieferten – Ausspruch des deutschen Reichskanzlers gehalten: »Der ganze Balkan ist nicht die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers wert.«

Kaiser Franz Joseph I. sedierte die Monarchie durch seine ferne Anwesenheit. Nach dem von ihm mitverursachten Scheitern und dem tragischen Tod seines Sohnes Rudolf war Erzherzog Franz Ferdinand von Habsburg-Este als Nachfolger des Kaisers aufgerückt. Franz Ferdinand entwickelte auf seinem böhmischen Landsitz Konopischt unweit von Prag weitreichende Pläne zur Umgestaltung der Habsburgermonarchie. Nach dem Muster des »Ausgleichs« mit Ungarn sollten auch die slawischen Untertanen eine weitgehende staatliche Selbstverwaltung erhalten. Die Idee des »Trialismus« wurde freilich von den Deutschnationalen sowie den ungarischen Magnaten und auch von Kaiser Franz Joseph heftig bekämpft. Jede Reform, jede staatsrechtliche Umgestaltung der Habsburgermonarchie in einen moderneren Bundesstaat, gar Staatenbund, wurde vom alten Monarchen als Gefahr für die Herrschaft des Hauses Habsburg abgelehnt.

Beharrung und Bewahrung des Status quo wurde zur Staatsdoktrin, während sich Technik, Wirtschaft und Gesellschaft in rasendem Tempo veränderten.

Der Kaiser setzte zur Überwindung des politischen Stillstands und der Parteienquerelen auf wechselnde »Beamtenregierungen«, die aber oft trotz guter Absichten im politischen Alltag kläglich scheiterten. So trat 1910/11 die Regierung des Grafen Bienerth-Schmerling wegen der massiven Obstruktionspolitik der Tschechen im Reichsrat zurück. Neue Regierungen kamen und gingen, ohne den zweitgrößten Flächenstaat Europas an die sich rasant verändernden Zeiten anzupassen. Auch das Spannungsverhältnis zwischen einer in die Moderne eilenden Gesellschaft und den staatlichen Strukturen aus der Zeit des Feudalismus spürten immer mehr Menschen. Auswege aus der permanenten Krise, in der die Lage zwar als hoffnungslos, aber nie besonders ernst erlebt wurde, trieben die Bürger in extreme ideologische Lager, die Lösungen verhießen.

Die »nationale Frage« war nur eines der schier unlösbaren Probleme, die das Fundament der Monarchie unterhöhlten. Hinter den national geprägten Aufregungen versteckten sich sehr oft soziale Spannungen, die sich in Streiks und lokalen Unruhen entluden. Arbeiter protestierten gegen die Teuerung. In Galizien und anderen armen Provinzen (heute würde man »strukturschwache« Regionen sagen) war die Arbeitslosigkeit ein wachsendes Problem. Auch die vielen kleinen Handwerker spürten die zunehmende Konkurrenz der Fabriken und lebten in steter Furcht vor dem sozialen Abstieg aus der Mittelschicht ins Proletariat. Diese existenzielle Bedrohung machte die traditionelle Wählerschaft der Christlichsozialen anfällig für nationalistische Ideen und antisemitische Hetze.

Auf der Zuschauergalerie des von Architekt Theophil Hansen errichteten Parlaments verfolgte ein 23-jähriger Kunstmaler aus Linz regelmäßig die Schreiduelle im Plenum. In ihm wuchs Abneigung gegen diese Form der repräsentativen Parteiendemokratie, und aus der Verachtung wurde Hass. In seinem programmatischen Machwerk Mein Kampf beschrieb Adolf Hitler seine Erlebnisse im Wiener Haus am Ring, ehe er aus der schillernden Kaiserstadt Wien ins damals doch eher beschauliche München flüchtete.

Auf dieser Probebühne für den Weltuntergang tummelten sich einige durchaus zwielichtige Existenzen, die Jahre später das Schicksal ihrer Völker entscheiden sollten. Adolf Hitler hätte seinem späteren Todfeind Josef Stalin ohne Weiteres beim Spaziergang im Schönbrunner Schlossgarten über den Weg laufen können. Im Jänner des Jahres 1913 war Stalin aus Krakau kommend im eisesstarren Wien eingetroffen und wohnte bei der adeligen Familie Trojanowski in einem großen, bequemen Appartement in der Schönbrunner Schlossstraße 30. Auch der später in Stalins Auftrag ermordete Leo Trotzki genoss die Annehmlichkeiten der Donaumetropole. Was für eine Vorstellung: Hitler, Stalin, Trotzki – gemeinsam im Café Central, voreinander den Hut ziehend beim Spaziergang im Schloss Schönbrunn, unter den Fenstern, aus denen der alte Habsburg-Kaiser auf die Gloriette blickt.

Die Parteien der deutschsprachigen Bevölkerung (kaum jemand hätte sich im Wien des Jahres 1914 schlicht als »Österreicher« bezeichnet, das Land hieß auch nicht so) waren sich nur in der gegenseitigen Abneigung einig. Die Christlichsozialen und die Deutschnationalen wetteiferten in der Ablehnung der Juden und der Sozialdemokraten, die in der politischen Propaganda mit den »Liberalen« in einen Topf geworfen und gemeinsam geprügelt wurden. Der offen geschürte Antisemitismus stieß auf eine kulturelle Dominanz jüdischer Wissenschafter, Komponisten und Schriftsteller, die das Wien der Jahrhundertwende prägten, und auf die wirtschaftliche Dominanz jüdischer Bankiers und Unternehmer, die, religiös meist assimiliert, um gesellschaftliche Anerkennung kämpften. Aus den trostlos verarmten ostgalizischen Weiten strömten wiederum Zehntausende jüdische Familien in die Kaiserstadt, weil sie hier Schutz vor Verfolgung suchten. Sie hatten keinen Besitz, nur den unbedingten Willen zum Überleben. Hunderttausende verließen ihre Heimat und suchten nicht nur in der Hauptstadt der Habsburgermonarchie, sondern auch im Deutschen Reich oder in Übersee ihr Glück. Auswanderung war ein Massenphänomen. Die Schifffahrtslinien über den Atlantik verdienten Millionen mit den Armseligen, die unter Deck ins »gelobte Land« fuhren, während oben die Tanzkapellen spielten.

Jahrzehntelang zeigte sich die Monarchie unter Kaiser Franz Joseph I. unfähig, überfällige Reformen durchzuführen. Schon 1848/49 wurde die Chance zur Umgestaltung der Monarchie in eine Föderation gleichberechtigter Nationen verspielt. Das »Weiterwursteln« war zur Staatsdoktrin erklärt worden. Die disziplinierte Beharrlichkeit, mit der der zunehmend greise Kaiser die auseinanderstrebenden Völkerschaften verwaltete, hielt das Reich zusammen. In für ihn wichtigen Fragen der Armee und der Außenpolitik hatte Franz Joseph durch penibles Aktenstudium großes Detailwissen. In Angelegenheiten, die ihn nicht interessierten, ließ er seinen wechselnden Regierungen freie Hand. Die k. u. k. Monarchie funktionierte. Die Verwaltung funktionierte. Das Postwesen funktionierte. Die Bahnverbindungen funktionierten. Das Rechtssystem funktionierte – trotz aller Differenzen der gut ein Dutzend Nationen und Sprachen, die auf den Geldscheinen der Monarchie dokumentiert waren. Jedem Hellsichtigen aber war klar, dass nach dem Tod des Kaisers, der durch die bloße Länge seiner Regierungszeit zum staatserhaltenden Mythos geworden war, etwas passieren müsse, ja passieren werde.

Selbst die tödlichen Schüsse von Sarajewo Ende Juni 1914 hallten nur ein paar Tage nach, ehe sich die Wiener Bürger auf Sommerfrische begaben. Der Thronfolger und seine tief religiöse, aber keineswegs »ebenbürtige« Ehefrau Sophie waren in breiten Bevölkerungskreisen unbeliebt gewesen. Die Vorstellung, dass Franz Ferdinand Kaiser werden würde, hatte viele verängstigt. Dennoch stieß die unwürdige Art, wie der Fünfzigjährige und seine Frau in der Familiengruft auf Schloss Artstetten beigesetzt worden waren, auf Unverständnis und Ärger. Der alte Monarch wurde dafür nicht verantwortlich gemacht, wohl aber seine Umgebung, die peinlich genau auf der Einhaltung eines Zeremoniells beharrte, das längst nur noch in »Kakanien« ernst genommen werden konnte.

Der neue junge Thronfolger, Erzherzog Karl Franz Joseph, war für die meisten Bürger ein unbeschriebenes Blatt. Immerhin wirkte der junge Mann freundlich, er bewies soziale Empathie und war augenscheinlich anständig. Vor ihm musste sich wenigstens niemand fürchten. In die Entscheidungen nach der Ermordung von Franz Ferdinand wurde der künftige Kaiser nicht eingebunden, niemand kam auf diese Idee.

Noch einmal Atemholen, die schönen Frühsommertage genießen, die Abreise in die Sommerfrische vorbereiten. Die Kurorte im Salzkammergut erwarteten ihre Gäste, die Seebäder an der Adriaküste warben um Sonnenhungrige und die, die es sich leisten konnten, machten sich auf den Weg an die Côte d’Azur oder die fashionablen Seebäder an der Atlantikküste.

Die todbringenden Mechanismen der europäischen Bündnisverpflichtungen hatten sich indes zu bewegen begonnen.

Kaiser Wilhelm II. segelte mit seiner Yacht auf große »Nordlandfahrt«. Der alte Kaiser Franz Joseph I. dampfte nach Bad Ischl in die Sommerfrische. Arthur Schnitzler genoss die »schönen Sommertage«. Stefan Zweig reiste an die belgische Nordseeküste. Alma Mahler richtete ihr neues Haus am Semmering ein. Der serbische Generalstabschef fuhr zur Kur nach Bad Gleichenberg. Und Baron Rothschild sah keinen Grund, seine Investitionsstrategie zu verändern und etwa Geld oder Gold aus Europa abzuziehen.

Während Europa den »Sommer des Jahrhunderts« genoss, stellten einige wenige Dutzend Diplomaten und Militärs – von der uninformierten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt – die Weichen zum Krieg. Niemand fiel ihnen in den Arm. »Der Krieg ist nicht ausgebrochen, wie immer geschrieben wird, er ist gemacht worden mit der Vehemenz, mit der er gewollt wurde«, schreibt Rolf Hochhuth in seinem Theaterstück Sommer 1914. »Ein Tier kann ausbrechen, ein Krieg muss entwickelt werden. Das setzt ein ziemlich kompliziertes Zusammenspiel vieler voraus, deren Intelligenz immerhin ausreichen muss, für die Nachwelt den Anschein zu erwecken, der Feind sei der Schuldige.«

Das Paradoxon des Jahres 1914: Für den Kriegsausbruch waren die echten machtpolitischen Gegensätze in Europa nicht entscheidend. Weder der deutsch-englische noch der deutsch-französische noch der deutsch-russische Gegensatz haben zur Katastrophe geführt. Der Weltkrieg entzündete sich im Hinterhof der europäischen Politik und explodierte innerhalb von wenigen Tagen. Deutschland wollte weder von Frankreich noch von Russland Gebiete erobern, noch konnte das deutsche Kaiserreich die englische Flottendominanz auf den Weltmeeren ernsthaft gefährden. Und auch Österreich-Ungarn versuchte erst nach Kriegsbeginn weitgehend haarsträubende Ziele zu definieren.

Die »schönen Tage« endeten mit einem Schock, der durch patriotischen Jubel und ebensolche Propaganda überlagert wurde. Innerhalb von wenigen Tagen, ja Stunden wurde die offenbar hohle Fassade der »guten, alten Zeit« abgewrackt. Der »Dreißigjährige Krieg des 20. Jahrhunderts« konnte ohne nennenswerten Widerstand beginnen. Seit der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in der bosnischen Hauptstadt Sarajewo durch den bosnisch-serbischen Mittelschüler Gavrilo Princip, als Teil eines großserbischen Komplotts, waren die europäischen Großmächte in einer – scheinbar – schicksalhaften Maschinerie der Drohungen, der Ultimaten, der Mobilisierung und der patriotischen Aufwallungen gefangen. Der »falsche Krieg« – so ein Buchtitel des britischen Historikers Niall Ferguson – scheint nicht aufzuhalten gewesen zu sein. Wie »Schlafwandler« – so ein anderer Buchtitel – taumelten die europäischen Mächte dem Abgrund entgegen.

Die geheimnsivolle Kraft des Mondes lenkte die Diplomaten nicht. Sowohl am 28. Juni in Sarajewo als auch am 1. August, dem Tag der deutschen Kriegserklärung gegen Russland, zeigte der Himmelskörper keine Anomalie. Der zunehmende Mond beschien in milden Sommernächten eine Szenerie, in der sich alle – fast alle – gesellschaftlichen Kräfte in die neue Front einreihten. Nationalkonservative, Christlichsoziale und Sozialdemokraten, Künstler und Arbeiter, Dichter und Maler, Frauen und Männer, ja auch Kinder fügten sich nicht nur in das drohende Schicksal. Der Krieg wurde – fast allgemein – begrüßt: Endlich eine Entscheidung! Doch wofür, wogegen, warum glaubten Millionen, sich entscheiden zu müssen? Welche Lösung nationaler und sozialer Fragen erwarteten sie von einem blutigen Gemetzel? Der Beginn des Krieges wurde als Katharsis erlebt. »Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine ungeheure Hoffnung«, beschrieb – durchaus zustimmend – Thomas Mann diese Stunden. Der Wiener Schriftsteller Raoul Auernheimer bewahrte selbst im Taumel und Schock des 1. August im Feuilleton der Neuen Freien Presse, dem Zentralorgan des liberalen (jüdischen) Wiener Bürgertums, Distanz zur unkritischen Euphorie: »So hat das Schlimmste sein Gutes und sogar das Schlimmste kann am Ende fruchtbares Erlebnis werden – freilich nur für jene, die nicht daran sterben.«

Stefan Zweig wunderte sich erst Jahrzehnte später in seiner Lebensbilanz Die Welt von Gestern über das Massenphänomen »Krieg« und wohl auch über seine eigene patriotische Zustimmung. »Der erste Schrecken über den Krieg, den niemand gewollt, nicht die Völker, nicht die Regierungen, diesen Krieg, der den Diplomaten, die damit spielten und blufften, gegen ihre eigene Absicht aus der ungeschickten Hand gerutscht war, war umgeschlagen in einen plötzlichen Enthusiasmus. Aufzüge formten sich in den Straßen, plötzlich loderten überall Fahnen, Bänder und Musik, die jungen Rekruten marschierten im Triumph dahin, und ihre Gesichter waren hell, weil man ihnen zujubelte, ihnen, den kleinen Menschen des Alltags, die sonst niemand beachtet und gefeiert.« Und Robert Musil formulierte dieses Gefühl schon in den Augusttagen 1914: »Der Krieg, in anderen Zeiten ein Problem, ist heute Tatsache. Viele der Arbeiter am Geiste haben ihn bekämpft, solange er nicht da war. Viele ihn belächelt. Die meisten bei Nennung seines Namens die Achseln gezuckt, wie zu Gespenstergeschichten. Es galt stillschweigend als unmöglich, dass sich die durch eine europäische Kultur und eine weitgehend freie Marktwirtschaft sich immer enger verbindenden großen Völker noch zu einem Krieg gegeneinander hinreißen lassen könnten. Das dem widersprechende Spiel des Allianzensystems erschien bloß wie eine diplomatisch sportliche Veranstaltung.«

Das galt 1914. Und heute? Nie zuvor in der Geschichte durften sich so viele Menschen in Europa so sicher fühlen. Kaum jemand glaubt – im Hier und Jetzt – hundert Jahre nach der Auslösung des Ersten Weltkrieges mit seinen 25 Millionen Opfern an die Möglichkeit eines neuerlichen Gewaltausbruchs in Europa.

Am Beginn des dritten Jahrtausends werden Kriegsgefahr, Bankenkrach, Staatsbankrott, Währungskrisen, Massenarbeitslosigkeit, Hass und Nationalismus als überholte historische Begriffe aus einem anderen Jahrhundert erlebt. Etwa nicht?

Wir fühlen uns heute sicher: so sicher wie die Menschen am Beginn der »Schönen Tage. 1914«.1

31. Dezember 1913 »Es war ganz animiert«

Dr. Arthur Schnitzler hat Glück. Der Schriftsteller verbringt die ersten Stunden des Jahres mit Freunden beim Roulette und notiert am Morgen darauf in sein Tagebuch: »Ich blieb ziemlich al pari; man blieb bis nach 4. Es war ganz animiert.« Dabei war für ihn der letzte Tag des alten Jahres recht mieselsüchtig verlaufen. »Tagsüber sehr nervös. Uneins mit O.« Der Haussegen bei Schnitzlers hing schief. Die Ehe mit seiner Frau Olga konnte als »zerrüttet« gelten. Und auch seine Silvesterlektüre konnte kaum zu guter Laune verhelfen. Schnitzler las das neue Buch von Richarda Huch, Der große Krieg in Deutschland. Zu Beginn des Jahres 1914 war das ein durchaus passender Buchtitel. Doch davon wusste Dr. Arthur Schnitzler noch nichts. Der 1. Jänner war dann ein schöner Wintertag.2

1. Jänner 1914 »Ein gutes Omen fürs neue Jahr«

Der erste Tag des Jahres 1914 ist still. Um 12 Heller können Frühaufsteher das Wiener Fremdenblatt kaufen und beruhigt dem neuen Jahr entgegensehen. Der Leitartikel der regierungsnahen Zeitung verheißt nur Gutes: »Ein gutes Omen für das neue Jahr bedeutet der Abschluß des alten Jahres. Mit erneuerter Zuversicht blickt man der Tätigkeit des österreichischen Parlaments entgegen, das in den letzten Tagen des alten Jahres sich von den gefährlichen Fesseln der Obstruktion befreite.«

Der amtliche Optimismus ging gar so weit, dem – eventuell noch verkaterten – Publikum die Beschlussfassung einer Finanzreform in Aussicht zu stellen. Immerhin waren die Beratungen nach Jahren schon »in ein weit fortgeschrittenes Stadium geraten«. Mit dem neuen Finanzgesetz waren die »Dienstpragmatik« der k. u. k. Beamten und das »Dienergehaltsgesetz« untrennbar verknüpft. Das Fremdenblatt hatte auch hier für 1914 eine schöne Perspektive zu bieten: »Für Staatsbedienstete wird daraus eine Einbuße an Bezügen nicht erwachsen.« Am 1. Jänner 1914 schienen die Aussichten – zumindest für die Beamtenschaft – durchaus heiter zu sein.3

1. Jänner 1914 »Parsifal-Premiere«

Der Neujahrstag beginnt mit einem Wettlauf um die erste Aufführung von Richard Wagners Parsifal außerhalb von Bayreuth. Das Deutsche Opernhaus in Berlin will das »Weihespiel« zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf die Bühne bringen. Die Premiere ist für den 1. Jänner angesetzt. Doch die Berliner werden von den Katalanen überholt. Das »Gran Teatre del Liceu« in Barcelona verschiebt einfach die ohnehin landestypisch späte Beginnzeit und hebt bereits in der Geisterstunde den Vorhang für Wagners irritierendes Werk. In Berlin nimmt Wilhelm Eduard Mörike einige Stunden später seinen Taktstock zur Hand und eröffnet mit Richard Wagners gut 14 Minuten langer Parsifal-Ouvertüre das Jahr 1914.

Die Direktion der Wiener Hofoper lässt die Wagner-Freunde ein paar Tage länger warten. Der Wegfall des 30-jährigen testamentarischen Exklusivrechtes für Bayreuth löst eine wahre Inszenierungsflut aus.

Richard Wagners letztes dramatisches Bühnenwerk markiert den Beginn des Jahres, das später mit dem Begriff »Weltkrieg« gebrandmarkt wird. Zufall? Parallelaktion?

Die Rezeption des Parsifal und der Erste Weltkrieg haben für die deutsche Musikhistorikerin Nora Eckert einen gemeinsamen ideologischen Nenner: die Vermischung mit dem Religiösen und die Sakralisierung des Denkens. »Richard Wagners Parsifal und die Kommentare zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges enthalten dasselbe Weltbild.« Der Einbruch des Mystischen in die Machtpolitik wird die Vernunft in den Hintergrund drängen. Richard Wagner suchte die musikalische Erlösung der Menschheit. Im Parsifal konnte nur ein »reiner Tor«, konnte nur ein »suchender Mensch« das Leiden der Menschheit lindern und aufheben.

1914 wird es einen solchen nicht geben. Europa wird zum Gegenteil von Klingsors Zaubergarten, den Wagner im Garten des Palazzo Rufolo auf Ravello über der Amalfiküste gefunden zu haben glaubte.4

3. Jänner 1914 »Innigsten Anteil«

Bei der Geburt ist alles nach Wunsch verlaufen. Am dritten Tag des neuen Jahres wird Erzherzogin Zita in der Villa Wartholz in Reichenau an der Rax von ihrem zweiten Kind, der ersten Tochter, entbunden. Der beigezogene Gynäkologe Dr. Alois Peham konstatiert: »Kräftezustand der Mutter normal, die neugeborene Erzherzogin ist gesund und kräftig.« Nur 13 Monate zuvor hatte Zita ihren ersten Sohn Otto geboren. Er galt schon damals als Thronfolger, da die Kinder von Erzherzog Franz Ferdinand, wegen seiner »unstandesgemäßen« Ehe mit der böhmischen Gräfin Sophie Chotek, von der Nachfolge im Kaiserhaus ausgeschlossen waren. Kaiser Franz Joseph hatte sich 1912 nicht zur Taufe seines präsumptiven Nach-Nachfolgers, des Erstgeborenen Otto, bemüht, sondern den Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand mit seiner Vertretung betraut.

Doch im Jänner 1914 verfügte sich der greise Kaiser vom Schloss Schönbrunn ins nahe Schloss Hetzendorf, wo die Taufe der kleinen Adelheid zelebriert wurde. Als Pate wurde der Bruder von Zita, Prinz Sixtus von Bourbon-Parma, auserwählt. Auch einige Regimentskameraden des späteren Kaisers Karl I. aus Brandeis an der Elbe waren zum Festakt nach Hetzendorf geladen. Ein Dragoner schrieb damals: »Wenn nun Erzherzogin Zita nach den schweren Stunden, die keiner Mutter erspart bleiben, ihres Mutterglücks froh ist, so darf sie sowohl wie ihr Gemahl dessen sicher sein, daß sich mit ihnen die gesamte Bevölkerung Österreich-Ungarns und besonders die Wiener freuen, die ja seit jeher an den Schicksalen des Kaiserhauses in guten und in schlechten Tagen innigsten Anteil nehmen.«5

3. Jänner 1914 »Auffallend in Deutschland. Die große Dunkelheit«

Am Geburtstag der neuen Erzherzogin reist Robert Musil nach Berlin. Seinem Tagebuch vertraut er eine depressive Stimmung an. »Auffallend in Deutschland. Die große Dunkelheit. Die große Nässe. Man glaubt, in eine Lokalität zu kommen, wo sich Menschen überhaupt nicht dauernd aufhalten. Straßen, Luft, Kleider, alles naß.« Der damals 34-jährige Bibliothekar zweiter Klasse an der Technischen Hochschule in Wien schrieb in diesen Tagen an seinem Drama Die Anarchisten, das erst nach dem Krieg mit dem neuen Titel Die Schwärmer gedruckt werden sollte. Musil wollte in Leipzig auch den Verleger Dr. Kurt Wolff besuchen, der »stiller Teilhaber« am Verlag Rowohlt war, später sein eigenes Verlagsunternehmen gründete und unter anderem Werke von Georg Trakl und Franz Kafka druckte. Musil beschreibt seinen Eindruck von Wolff: »Groß. Schlank. Blond. Grauenglisch angezogen. Elegant. Weiches Haar. Glattrasiert. Jünglingsgesicht. Blaugraue Augen, die sich verhärten können.«

»Glattrasiert« war in jenen Tagen eine Charakterbeschreibung. Am Beginn des 20. Jahrhunderts pflegte die Gesellschaft keinen Jugend-, sondern einen Alterskult. Männer ohne Bart galten als unreif, Gymnasiasten gingen in kurzen Hosen zur Schule. Ein möglichst voller Bart sollte Würde und Wissen vermitteln. Ein Verleger mit »Jünglingsgesicht« (re-)präsentierte auch ein junges Programm. Die typografischen Werke des Leipziger Verlages wurden zur Heimstatt für die deutsche expressionistische Literatur, die Musils Sache nicht war.

Robert Musil reist mit der Bahn. Am Bahnhof in Jena hat der Wiener Dichter unerfreuliche Begegnungen mit »lärmenden Studenten«. Die Hochschüler hielten sich nicht an die Bekleidungsetikette. »Die ziehn im geheizten Coupé dritter Klasse die Röcke aus und schaun in Hemdsärmeln aus dem Fenster. Sie brüllen: Herr Zugsführer, fahrn wir noch nicht?«

Am 3. Jänner 1914 trifft der im Krankenstand befindliche Bibliothekar in Berlin den Verleger Samuel Fischer zu einem Bewerbungsgespräch. Es ist der Zweck seiner Reise. Auf dem Weg von Berlin nach Wien hat sich Musil eine Strategie überlegt. Er will endlich der langweiligen Beamtenstelle an der Technischen Hochschule am Wiener Resselplatz entkommen. Seit Monaten schon ist der Bibliothekar krankgeschrieben. Er leidet an »schwerer Neurasthenie« und hochgradiger körperlicher und psychischer Ermüdbarkeit. »Neurasthenie« war die »Burn-out-Erkrankung« des frühen 20. Jahrhunderts. Sie grassierte vornehmlich im höheren Beamten- und Offizierskorps und ermöglichte die Dienstfreistellung mit Weiterbezug eines Beamtengehalts. Die Aussicht auf eine Anstellung bei der renommiertesten deutschen Literaturzeitung des einflussreichen Verlegers Samuel Fischer beschleunigte bei Robert Musil den Heilungsprozess.

Der studierte Maschinenbautechniker will in Berlin eine »geschäftlich exorbitante, persönlich mir notwendige Forderung stellen. Sie erscheint mir so unmöglich, daß ich zu dichten beginne.« Musil will den Posten eines Literaturredakteurs bei der Neuen Rundschau wirklich. Er überzeugt den Verleger und bekommt die Stelle. Er kann jetzt – finanziell abgesichert – als Dichter arbeiten, schreiben. Die dienstlichen Verpflichtungen sind bescheiden. Zwei Mal pro Woche muss sich der künftige Autor des »Mann ohne Eigenschaften« in die Redaktion der Literaturzeitung verfügen und dort eine Sprechstunde abhalten. Alle paar Wochen werden Sammelkritiken erwartet. Als Dienstbeginn wird der 1. Februar vereinbart. Robert Musil kann nach Wien zurückfahren. Seinen Dienst an der Technischen Hochschule wird er erst vier Wochen später quittieren.6

8. Jänner 1914 »Mitten durch die Flammen«

Filme sind vor hundert Jahren eine wahrlich explosive Angelegenheit. Das Zelluloidmaterial erweist sich als brandgefährlich. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen. Feuer bricht in den Kinos aus, wenn Filmrollen explodieren. Wien ist bis ins Jahr 1914 von größeren Katastrophen weitgehend verschont geblieben. Doch am 8. Jänner kommt es in den neuen Räumlichkeiten der Filmverleihfirma Gaumont zu einem Brand und zu mehreren schweren Explosionen. Das neue – zum Glück – noch nicht besiedelte Bürohaus zwischen der Mariahilferstraße und der Barnabitengasse wird schwer beschädigt, Fensterrahmen brennen und das Glas der Scheiben schmilzt in der Gluthitze. Das Feuer greift auch auf Nachbargrundstücke über und setzt dort Dachstühle in Brand. Bei der Katastrophe werden zwei junge Angestellte des Filmverleihs getötet. Die Mädchen atmen die giftigen Dämpfe brennender Filmrollen ein, stolpern auf der Flucht im Stiegenhaus, werden ohnmächtig und verbrennen hilflos.

Die Brandursache war rasch gefunden. Die Leihfilme waren von einem 16-jährigen Mädchen im sogenannten »Putzraum« mit Benzin gereinigt worden. Dabei kam es zu einer Benzindampfexplosion. Die Flammen griffen auf das hochbrennbare Filmmaterial über. Das Feuer breitete sich übers Stiegenhaus bis zum Dachboden aus, wo Hausbesorgerin Anna Gruber gerade Wäscheleinen an den Dachbalken befestigte.

Die Wiener Feuerwehr konnte den Brand nach Stunden löschen, danach stand das Wasser in den Räumlichkeiten »knietief«. Die Katastrophe ist das Tagesgespräch in der Hauptstadt. Die Neue Freie Presse zitiert Augenzeugen und schildert das Ereignis: »Man kann sich das Entsetzen vorstellen, das die Passanten der Mariahilferstraße befiel, als sie an den Fenstern des Hauses viele Personen um Hilfe rufend stehen sahen. Hätten die Gefährdeten versucht, über die Stiege zu entfliehen, sie wären sicherlich, wenn auch nicht alle, so doch viele, Todesopfer oder schwer verletzt worden, wie die beiden unglücklichen Frauen, die die Stichflammen auf der Stiege trafen. Die Feuerwehr ging unter dem Kommando des Branddirektors Jenisch mit Bravour vor, mitten durch die Rauchschwaden, die kaum atmen ließen, mitten durch die Flammen.«

Kritischer als die liberale Neue Freie Presse kommentierte Die Neue Zeitung das Unglück: »Bei dieser Katastrophe liegt kein unvorhergesehener Unglücksfall vor, da riesengroß und drohend in Wien und anderwärts geschehene Präzedenzfälle als erschütternde Warnzeichen aus der Chronik der Schrecken auftauchen. Eine Filmniederlage mit hunderten, ja tausenden Metern explosionsgefährlicher Zelluloidstreifen gehört nicht in den ersten Stock eines Wohnhauses.«

Mit dieser Einschätzung dürfte das Boulevardblatt durchaus nicht falsch gelegen sein.

1914 hatte der Film bereits seinen Siegeszug angetreten, obwohl die Schauspieler stumm blieben und die Bilder in Schwarz und Weiß über die Leinwand flimmerten. Aber das Kino lockte auch tonlos eine wachsende Zahl von Menschen an. Immerhin hatte die französische Filmverleihfirma Gaumont schon im Herbst 1913 in den Wiener Sophiensälen unter dem Titel »Sprechender Film« erstmals mit Ton begleitete Filme präsentiert. Allerdings wurden diese Vorführungen bald wieder eingestellt. Es holperte bei der Synchronisierung von Sprache und Bild.7

8. Jänner 1914 »Mit einem gewissen Anstand krepieren«

»Heute schönes Schneetreiben.« Das Wetter spielt verrückt. War es am Vortag noch frühlingswarm gewesen, über Nacht ist es bitterkalt geworden. Wieder bleibt der Schnee in der Großstadt liegen. Den Wiener Rechtsprofessor Josef Redlich plagt ein Infekt. Durchfall, heftiges Erbrechen und Schüttelfrost. Dabei sollte der Gelehrte gerade jetzt voll »am Damm sein«. Redlich hofft, erwartet, kokettiert damit, in die Regierung berufen zu werden. Der Kaiser, draußen in Schönbrunn, so hört Redlich, wolle die Regierung des 55-jährigen Ministerpräsidenten Graf Karl Stürgkh entlassen.

Wichtiger Zeuge seiner Zeit: Der Wiener Rechtsprofessor und Abgeordnete Josef Redlich spiegelt die Ereignisse des Jahres 1914 in seinem Tagebuch wider.

Nichts geht mehr – im Winter des Jahres 1914. Im Reichsrat blockieren einander die Deutsch- und Tschechisch-Nationalen. Eine Reform der Einkommenssteuer und der Branntweinsteuer und der – ganz wichtig – Dienstpragmatik für die k. u. k. Beamten bleibt zwischen Reichsrat und Herrenhaus hängen. Stürgkh will das Parlament aushebeln. Er liebäugelt mit »Artikel 14«. Dieser würde der Regierung erlauben, mit Notstandsverordnungen ohne Einberufung von Reichsrat und Herrenhaus zu regieren. Der Jurist Redlich hält diese Pläne des österreichischen Regierungschefs für verfassungswidrig. Doch Graf Stürgkh wird sie Wochen später durchsetzen. Die Hocharistokratie und die Militärs halten ohnehin nichts von diesem demokratischen Gezänk im Parlament. Und irgendwie haben sich die Parteien an das Regieren mittels Notverordnung klammheimlich gewöhnt. Ohne Verantwortung tragen zu müssen, kann alle paar Jahre das Notwendigste erledigt werden. Der eigenen Klientel können die Politiker dann versichern, hätten sie nur dürfen, hätten sie die Maßnahmen verhindert, aber leider …

Josef Redlich, dessen Tagebücher einen großen Wert als Quelle haben, kopiert einen Brief Ottokar Graf Czernins und bewahrt ihn so für die Nachwelt. Czernin sollte 1916, nach dem Tod Kaiser Franz Josephs, von dessen Nachfolger Kaiser Karl I. zum Außenminister ernannt werden und seinen jungen Monarchen ein Jahr später in der sogenannten »Sixtus-Affäre« bloßstellen.

Graf Czernin machte sich schon 1913/14 keine Illusionen über den Zustand der Monarchie, ihrer Beamten, ihrer Militärs und ihrer Volksvertreter: »Nein, lieber Freund, eine solche korrupte, degenerierte, verluderte Bagage kann sich nicht selbst retten. Man schaffe eine Zeit des Absolutismus mit den großen Härten und Unannehmlichkeiten, damit sich das Volk wieder erfängt, nach einem Parlament und einer Kontrolle zu sehnen. (Denn unser Beamtenstand, absolut regierend, wäre etwas Schauderhaftes!) Vielleicht geht es dann, wahrscheinlich aber auch nicht, es ist schon alles zerfahren und verfault in unserem Staate. Vielleicht bleibt uns nichts anderes übrig, als mit einem gewissen Anstand zu krepieren. Du siehst, ich bin kein Optimist, aber ich finde, man soll auch bei einer verlorenen Schlacht bis zum Ende kämpfen, denn besser ehrlich kämpfend fallen, als feige den Kampf aufgeben.«

Solcher Art ist die Stimmung der herrschenden politischen Elite.8

10. Jänner 1914 »Immer feste druff!«

Die Öffentlichkeit im Deutschen Reich blickt nach Strassburg. Dort fällt an diesem Tag ein Militärgericht das endgültige Urteil in der sogenannten »Zabern-Affäre«. Der 20-jährige Leutnant Günter Freiherr von Forstner hat im Oktober des Vorjahres seinen Rekruten in der elsässischen Stadt Zabern eine Prämie von zehn Mark für jeden niedergestochenen »Wackes« versprochen.

»Wackes« galt als beleidigende Bezeichnung für einen Elsässer. Der Gebrauch des diskriminierenden Wortes war per Armeebefehl in der seit 1871 annektierten Provinz Elsass-Lothringen verboten. Die deutschen Soldaten wurden von einer Mehrheit als Besatzung empfunden und so benahmen sich auch viele Offiziere. Die dumme Beschimpfung der Bevölkerung wurde von den lokalen Zeitungen publik gemacht. Der junge Leutnant erhielt Rückendeckung seiner Vorgesetzten, er wurde nicht strafversetzt, obwohl er gegen das Militär-Reglement verstoßen hatte. Die »Ehre des Militärs« kam ins Spiel. Der Leutnant wurde zum Hassobjekt der lokalen Bevölkerung und zur Zielscheibe des Spottes. Rückten deutsche Soldaten aus der Kaserne aus, wurden sie beschimpft und der junge Leutnant als »Bettnässer« verhöhnt. Die Wellen der lokalen Affäre schwappten bis nach Berlin und wurden von den politischen Parteien im bürgerlichen und linken Spektrum – je nach ideologischer Befindlichkeit – gehörig aufgeschaukelt.

Das deutsche Militär bewies in Zabern ähnliches Feingefühl wie Kronprinz Wilhelm. Der Hohenzollern-Spross kommentierte die Eskalation in der annektierten Provinz telegrafisch mit dem Satz: »Immer feste druff!« Der örtliche Regimentskommandeur Oberst Adolf von Reuter nahm die Order des Kronprinzen wörtlich. Er ließ friedlich protestierende Elsässer festnehmen und überschritt damit seine Kompetenzen – für die Aufrechterhaltung des inneren Friedens war die örtliche Zivilverwaltung, nicht aber das Heer zuständig. Der preußische Oberst griff gar zum Säbel und schlug damit einen Schustergesellen nieder, der ihn verspottet hatte.

Adolf von Reuter rechtfertigte sich mit »Notwehr«, Pech allerdings, dass der heldenhaft niedergestreckte Schuster einen Klumpfuß hatte und kaum gehen konnte. Die klaffende Fleischwunde schwärte und eiterte zu einer Staatsaffäre aus. Im Kern ging es um die Frage: Wer regiert im Deutschen Reich? Gewählte Volksvertreter oder die militärische Elite?

Die Mehrheit der Parteien im Berliner Reichstag spitzte die Kritik am Vorgehen des Militärs zu: Misstrauensantrag gegen den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg. Er verlor die Vertrauensabstimmung. Fast alle Parteien, vom Zentrum über die Nationalliberalen bis zu den Sozialdemokraten, stimmten für einen Rücktritt des Reichskanzlers, der die Affäre beschönigt und die Offiziere verteidigt hatte. Bethmann Hollweg wurde nur von Kaiser Wilhelm im Amt gehalten. Das Vertrauen einer großen Parlamentsmehrheit hatte er verspielt.

In Paris tobte die Presse. Die Zeitungen sahen die französische Ehre von den Preußen in den Schmutz getreten. Über Monate beherrschte die »Zabern-Affäre« die öffentliche Debatte. Der Hass gegen die deutschen Besatzer von Elsass-Lothringen wurde in Blei gegossen, millionenfach gedruckt. Die Proteste im Deutschen Reich gegen das Vorgehen der Militärs, die sich über das Gesetz gestellt wähnten, hielten bis ins Jahr 1914 an. Beim Prozess vom 5. bis zum 10. Januar durften im Strassburger Militärgericht in den ersten drei Reihen keine Zivilisten sitzen. Die Armeerichter hoben die strafrechtliche Verurteilung des Regimentskommandeurs Adolf von Reuter, der wegen Körperverletzung und unrechtmäßigen Waffengebrauchs angeklagt war, wieder auf, aber sie konnten sich in ihrem Urteilsspruch nur auf eine preußische Order aus dem Jahr 1820 berufen.

Das provokante Militärgerichtsurteil schaukelte die nationalistischen Emotionen in Frankreich weiter auf und vertiefte die Kluft zwischen der Militärführung und den demokratischen Parteien im Berliner Reichsrat. In Wien polemisierte die beinahe-offizielle Danzer’s Armee-Zeitung gegen die Haltung der deutschen Parteien: »Dieser Sturm der Entrüstung, dieses provokante Brüllen unverantwortlicher Hetzer, dies läppisch-großartige Misstrauensvotum hat dem Glanz des Deutschen Reichs fressenden Rost angesetzt. Kein Kaiserwort hat ihn bisher blank geschmiedet.« Die Zeitungen in Österreich berichteten auf vielen Spalten über die »Zabern-Affäre«. Die Grazer Tagespost zitiert den sozialdemokratischen Abgeordneten Peirotes aus der Sitzung des Berliner Reichstages mit einer revolutionären Forderung: »Die Forderung nach Abschaffung der Militärgerichte muß mit allem Nachdruck erhoben und die Kommandogewalt des Kaisers eingeschränkt werden.«

12. Jänner 1914 »Auf Wiedersehen in Schleswig!«

Der Magistrat der Stadt Schleswig lädt »Schleswig-Holstein-Kämpfer des Jahres 1864« zu den Festveranstaltungen in die norddeutsche Stadt. Per Inserat wird in österreichischen Tageszeitungen für die Fünfzigjahrfeiern am 5. und 6. Februar in Schleswig geworben. »In diesem Jahr ist ein halbes Jahrhundert verflossen, seit Ihr bereit waret, Euer Leben für die deutschen Brüder im hohen Norden Deutschlands zu opfern. Glänzende Siege habt Ihr 1864 bei Schleswig unter Eurem genialen Führer von Gablenz errungen und so Schleswig-Holsteins Hauptstadt, die sagenreiche, meerumspülte Stadt Schleswig, von dänischer Herrschaft befreit. Von unendlichem Jubel begrüßt, seid Ihr am Morgen des 6. Februar 1864 in unsere fahnengeschmückte Stadt eingezogen. Mit jubelnder Begeisterung werdet Ihr wiederum bei uns empfangen werden, wenn Ihr kommt, um mit uns und unserer Provinz die Befreiung unserer Stadt zu feiern.« Wie viele Veteranen den weiten Weg nach Schleswig gefunden haben? Einige wenige nur werden die schwarz-gelbe Fahne in Erinnerung an den letzten Sieg eines Habsburger-Heeres im Umzug mitgetragen haben.9

14. Jänner 1914 »Eine äußerliche Kultur soll in solchen Fällen nicht allein triumphieren«

Am Mittwoch, 14. Jänner 1914, hebt sich endlich auch in der Wiener Hofoper der Vorhang für Richard Wagners Parsifal. Wien hinkt im Aufführungs-Wettrennen zwei Wochen hinterher. Franz Schalk dirigiert die Premiere vor einem Bühnenbild von Alfred Roller. Die Vorstellung im k. u. k. Hofoperntheater beginnt bereits um vier Uhr nachmittags und stellt die Damen, mehr noch die Herren vor ein gravierendes Problem: Was zieht die bessere Wiener Gesellschaft zur Premiere an? In den Wiener Zeitungen wird die »Toilettenfrage« ausführlich erörtert und die Grazer Tagespost ist tags darauf ihr spöttisches Echo. »Ebenso ernsthaft wurde die Lösung der Frage gegeben: im Zwischenakt Jackett mit dem Frack zu vertauschen; die Nachmittags- mit der Abendtoilette. Man kann sich die weihevolle Seelenstimmung des nach Hause jagenden Umziehers vorstellen, auch seinen Stolz, wenn er richtig angezogen wieder zurückkommt. Es ist erreicht.« Das steirische Blatt schickt freilich mahnende Worte nach Wien. »Gewiß kann man gesellschaftliche Fragen anerkennen, aber eine äußerliche Kultur soll in solchen Fällen nicht allein triumphieren.«

Richard Wagners Oper Parsifal eröffnet das Jahr 1914 musikalisch. 30 Jahre nach dem Tod des Komponisten darf das Werk erstmals außerhalb von Bayreuth aufgeführt werden.

Besucher der ersten Parsifal-Aufführung in der Hofoper mussten tief ins Portemonnaie greifen. Die Preise wurden von der Direktion zugunsten des »Pensions-Institutes« der Hofoper exorbitant erhöht. Das Wiener Publikum erwies sich freilich als wenig spendabel. Schon die zweite Vorstellung war nicht ausverkauft, ganze Logen blieben leer. Dafür warteten Triestiner Parsifal-Fans bis zur Sperrstunde im Café Specchi und harrten danach im schweren Bora-Sturm vor dem Theater aus, bis die Kasse am Morgen geöffnet wurde. Die Strapazen blieben unbelohnt. Nur wenige erhielten Karten, »da fast das ganze Theater durch Abonnements vergeben ist«. Die Wagnermania ebbte bald ab. In Wien fand der zweite Parsifal-Zyklus Ende Jänner dann wieder zu normalen Preisen statt. Und auch die Bekleidungsfrage spielte keine dominante Rolle mehr. Der Frack konnte im Kasten bleiben, lange Kleider trugen die Damen sowieso.10

14. Jänner 1914 »Mitterndorf und die katholischen Sittengebote«

Mitterndorf gibt die Geburtenstatistik für das abgelaufene Jahr 1913 bekannt. In der etwas mehr als 2000 Seelen zählenden Pfarre kamen im Vorjahr 59 Kinder zur Welt. Davon waren 36 Jungbürger ehelicher Herkunft, aber immerhin 23 Mitterndorfer wurden unehelich geboren. Das belegt: Mit den katholischen Sittengeboten nahmen es die Bewohner der steirischen Salzkammergut-Gemeinde anno 1913 nicht allzu ernst. Der Anteil unehelicher Kinder war damit vor dem Ersten Weltkrieg – zumindest in Mitterndorf – mit etwa 40 Prozent so hoch wie heute. Der Pfarrer in der steirischen Gemeinde segnete im ganzen Jahr nur neun Ehepaare – keine guten Aussichten für die Bevölkerungsstatistik im Ort mit dem überwältigenden Grimmingblick.

In den vier Kriegsjahren sollte die Einwohnerzahl von Mitterndorf – wie in fast allen Gemeinden der Monarchie – um etwa fünf Prozent sinken.11

15. Jänner 1914 »Der Hochdruckteil im südwestlichen Rußland ist durch Hereinrücken der nördlichen Depression zerstört worden«

Der »Telegraphische Wetterbericht der k. k. Zentralanstalt für Meteorologie in Wien« meldet am 15. Jänner um sieben Uhr morgens ein Mittelmeertief und ein Hochdruckgebiet über dem Nordwesten. »Der Hochdruckteil im südwestlichen Rußland ist durch Hereinrücken der nördlichen Depression zerstört worden. Die Mittelmeer-Depression ist stationär.« Der meteorologischen Logik zufolge scheint in den nördlichen Alpenländern die Sonne »bei intensivem Frost«. Salzburg meldet minus 8,6 Grad, auch in Wien ist es eher frisch. Und am Semmering frieren die Wintersportler bei minus 11 Grad. Die Puchwerke AG in Graz bietet passend zur Wetterlage »Schneeketten für alle Dimensionen« zum Kauf. Der Grazer Lokalreporter der Tagespost rutscht angesichts der weißen Pracht ins Lyrische: »Ununterbrochen wirbelten gestern tagsüber die Flocken hernieder und bedeckten immer dichter Fahrbahnen und Wege. Man hört kein Rumpeln der Wagen, der Straßenlärm ist gedämpft und nur der Schnee knirscht unter den Füßen der Passanten. Die liebe Jugend begrüßt den Gast mit Freude und etabliert, wo es nur halbwegs möglich ist, seine Wintersportplätze.«

In der steirischen Landeshauptstadt schneit es am 15. Jänner ohne Unterlass, dagegen sitzen die Klagenfurter in den oberen Stockwerken ihrer Häuser auf dem Trockenen. In der Stadt ist die Wasserversorgung ausgefallen. Sämtliche Reservoirs sind leer. Die Stadtverwaltung macht die Bürger für die Misere verantwortlich. Der akute Wassermangel sei Ergebnis einer »geradezu ungeheuerlichen Wasserverschwendung seitens der Bevölkerung«. Per Rundschreiben des Klagenfurter Magistrats wird verfügt, dass »sämtliche Bäder und Wasserspülungen bei Klosettanlagen bis auf Widerruf außer Benützung gestellt werden«. Bei Nichtbefolgung droht die Stadtgemeinde mit Strafen von 20 Kronen, »eventuell Arreststrafen«. Die lokalen Zeitungen registrieren mit feinem Gespür: »Das Rundschreiben hat in Kreisen der Hausbesitzer und Mieter arg verschnupft.«

Auch in noch südlicheren Landesteilen der Monarchie hat der Winter Einzug gehalten. In Istrien und den Küstenregionen Dalmatiens hält das trübe und kühle Wetter an. Es schneit. Und wie: »Infolge der Schneefälle kam es auf der Strecke Mostar–Sarajewo zu Lawinenstürzen, wodurch in der Nähe der Station Prenji ein Lastzug vom Schnee verschüttet wurde, so daß nur noch der Rauchfang der Lokomotive sichtbar war. Alle Bemühungen des Bahnpersonals, den Zug zu befreien, waren vergeblich. Selbst drei Lokomotiven konnten ihn nicht fortbringen. Es wurde Militär requiriert, welches in vierundzwanzig Stunden den Schnee wegschaufelte, so daß nach eintägiger Unterbrechung der Verkehr wieder aufgenommen werden konnte.« Auch in Kroatien verursacht der Wintereinbruch Störungen. Aus Agram wird telegrafisch berichtet: »Seit sechsunddreißig Stunden herrscht heftiger Schneesturm. Der Schnee liegt bis zu einem halben Meter hoch, stellenweise sogar bis eineinhalb Meter. Die Züge aus Fiume erleiden Verspätungen von vier Stunden. Ein Zug ist nur mit der Lokomotive und zwei Waggons angekommen; die übrigen hatte er auf den Stationen der Strecke zurückgelassen.«

15. Jänner 1914 »Besprechung zum Bau der Wiener Untergrundbahnen«

In Wien treffen einander Vertreter der Pariser Großbank »Société Centrale des Banques de Province«, der Omnium-Lyonnaise, der Siemens & Halske Aktiengesellschaft und der Union-Elektrizitätsgesellschaft beim Generaldirektor der Wiener Länderbank, August Lohnstein. Die Tagesordnung enthält nur einen Punkt: »Besprechung zum Bau der Wiener Untergrundbahnen«. Am Beginn des Jahres 1914 soll das größte städtebauliche Vorhaben der wachsenden Millionenstadt in Angriff genommen werden. Es geht um die Linienführung der Wiener U-Bahn und um technische Einzelheiten. Die Siemens & Halske Aktiengesellschaft will dann gemeinsam mit den finanzierenden französischen Banken ein Offert legen.

Die deutsche Firma Siemens & Halske war erst relativ spät mit dem Projekt einer »electrischen Sekundärbahn« an die Politiker im Rathaus herangetreten. Das Siemens-Konzept sah zum ersten Mal die Untertunnelung der Innenstadt und drei Linien in Form eines Ypsilons vor.

Der Banker Lohnstein zählte zum engsten Kreis des verstorbenen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger und half dem christlichsozialen Politiker bei der Finanzierung der verstaatlichten Kommunalbetriebe. Die Reichs- und Residenzstadt Wien hatte unter christlichsozialer Führung eine Art »kommunalen Sozialismus« eingeführt und die gewaltigen Investitionen in eine moderne städtische Infrastruktur über meist im Ausland gezeichnete Anleihen finanziert. In den ersten Jahren erwies sich diese Art des kommunalen Wirtschaftens als sehr erfolgreich. Mit dem Betrieb von Straßenbahnen machte die Gemeinde Wien ein außerordentlich gutes Geschäft.

In zehn Jahren fuhr die Tramway einen Umsatz von 330 Millionen Kronen ein und machte dabei einen Reingewinn von 104 Millionen Kronen. Das Budget der Hauptstadt ließ sich so zu einem Gutteil aus den Gewinnen der kommunalen Betriebe finanzieren. Außerdem konnten Lueger und sein Nachfolger, Richard Weiskirchner, auch viele Parteigänger in den städtischen Betrieben »unterbringen« und sich damit eine treue Anhängerschaft sichern. Das System Luegers bewährte sich dermaßen, dass es Krieg und Machtwechsel im Rathaus überlebte.

Obwohl die Gespräche positiv verliefen und am 16. Jänner fortgesetzt wurden, sollte es dann bis zur Eröffnung der ersten Wiener U-Bahn-Linie noch ein wenig dauern: exakt 64 Jahre.12

15. Jänner 1914 »In Berlin werden die Spiele der VI. Olympiade für 1916 vorbereitet«

Die Idee ist gut. Die friedensstiftende Kraft des olympischen Gedankens erweist sich freilich als sehr schwach.

Alexandria, Amsterdam, Brüssel, Budapest und Cleveland hatten sich um die Austragung der Olympischen Spiele des Jahres 1916 beworben. Nach dem großen Erfolg des Sportereignisses in Stockholm, das 1912 die ersten wirklich weltweiten Spiele organisiert hatte, setzte IOC-Präsident Pierre de Coubertin große Erwartungen in Berlin. Der Franzose hoffte, die Vergabe der Spiele könnte sich positiv auf die innenpolitische Situation im deutschen Kaiserreich auswirken und auch einen Beitrag zur Entspannung in Europa leisten. Vorerst jedoch herrschte dort Streit um die Finanzierung der Spiele. Die Länder weigerten sich, Geld für Berlin lockerzumachen. Auch eine Spendenaktion wurde zum Fehlschlag. Am 15. Jänner lehnte der Budgetausschuss des deutschen Reichstages in Berlin die Bewilligung einer ersten Rate von 46 000 Mark zur Vorbereitung der Olympischen Spiele 1916 in Berlin ab. Abgeordnete des Zentrums verwiesen dabei auf die Zuständigkeit der einzelnen deutschen Länder, während die Sozialdemokraten die Unterdrückung des Arbeiterturnens kritisierten.

In Paris dachte man an jenem Tag ein wenig weiter. Ministerpräsident Gaston Doumergue sicherte eine finanzielle Unterstützung von 150 000 Francs für die französische Mannschaft zu.

Während die deutschen Politiker um die Organisationskosten stritten, war das Berliner Olympiastadion schon fertig. In nur 200 Arbeitstagen hatte Architekt Otto March in der Kaiserstadt eine Arena für die Olympischen Spiele 1916 geplant und gebaut. Sie bot insgesamt für 40 000 Zuschauer Platz und hatte etwas mehr als 2 Millionen Mark gekostet. Das Areal um das »Deutsche Stadion« war bereits um die Jahrhundertwende von der Pferderennbahn Grunewald sportlich genutzt worden. Dementsprechend wirkte die Sportarena wie eine Pferdebahn. Länger als der Bau dauerte nur der Streit um den Namen. Ultrakonservative Sportfunktionäre wollten den griechischen Begriff »Stadion« vermeiden und plädierten für den Namen »Deutsche Kampfbahn«. Das klang selbst 1913 ein wenig zu martialisch. So blieb es beim »Deutschen Stadion«. Immerhin durften sich die Herren an einer mächtigen Eiche erfreuen, die das Stadion begrenzte. Die Sportanlage war von Kaiser Wilhelm persönlich eröffnet worden. Die »Berliner Zeitung« schrieb damals: »Um 10 Uhr bereits ist das ungeheure Gebiet von Menschenmassen überschwemmt. Unter dem aus Beton gefügten Tunnel hindurch wandert die Zuschauermenge zum riesigen Amphitheater.« Die Laufbahn war mehr als 600 Meter lang, das Schwimmbecken befand sich direkt neben den Leichtathletikanlagen, und erstmals war für 1916 auch eine olympische »Wintersportwoche« als Vorläufer der olympischen Winterspiele geplant.

Die Spiele von Berlin wurden nie offiziell abgesagt, die deutsche Führung hoffte, den Krieg so schnell beenden zu können, dass das olympische Feuer 1916 in Berlin wie geplant entzündet werden könnte. Doch schon bald nach Kriegsbeginn musste das Stadion zu einem Kriegslazarett umfunktioniert werden. Bei den ersten Spielen nach dem Weltkrieg 1920 in Antwerpen waren deutsche Sportler noch strafweise ausgeschlossen.

Die Olympischen Spiele in Berlin begannen mit einer 20-jährigen Verzögerung. Adolf Hitler beauftragte die beiden Söhne des Stadionplaners mit dem Bau einer wesentlich größeren Arena für die Olympischen Spiele 1936. Ein zuerst überlegter Umbau der ursprünglichen Sportstätte war von Hitler abgelehnt worden. Für »seine« olympischen Weihespiele wollte der NS-Reichskanzler einen pompösen Neubau.

Am 27. und 28. Juni 1914 fanden im »Deutschen Stadion« die vorbereitenden Spiele für Olympia statt. Sie endeten am selben Tag, an dem in Sarajewo ein serbischer Gymnasiast den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie tötete.

Es waren die »Startschüsse«, denen kein friedlicher Wettstreit der Besten folgte.

15. Jänner 1914 »Panzerkreuzer Goeben im Hafen von Syrakus«

Mitte Jänner geht der deutsche Panzerkreuzer Goeben im Hafenbecken der südsizilianischen Stadt Syrakus vor Anker. Das in Hamburg für 42 Millionen Mark gebaute Schiff ist Teil des ehrgeizigen deutschen Flottenbau-Programms. Die Goeben gehört zur sogenannten Moltke-Klasse, gilt als hochmodern und »unsinkbar«. Italien und das Deutsche Reich wollen mit diesem Flottenbesuch demonstrativ ihre militärische Verbundenheit betonen.

Der Panzerkreuzer schreibt einige Monate später Kriegsgeschichte. Wenige Stunden nach der deutsch-französischen Kriegserklärung am 3. August legt die Besatzung des deutschen Schiffs den Hafen Philippeville an der algerischen Küste mit seinen Bordkanonen in Schutt und Asche. Der deutsche Konteradmiral Wilhelm Souchon kommandiert auf der Goeben eine Husarenaktion und liefert sich ein Wettrennen mit zwei britischen Kampfschiffen. Die Kessel werden dermaßen befeuert, dass vier deutsche Heizer an Hitze und Erschöpfung sterben. Souchon düpiert die englische und französische Mittelmeer-Flotte, entkommt mit der Goeben und rettet sich in den »neutralen« sizilianischen Hafen Messina. Die Gewässer der Mittelmeerinsel waren den deutschen Seeleuten ja gut bekannt. Die Jagd nach der Goeben