19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

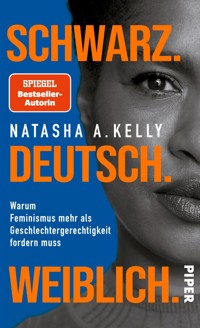

Viel zu oft neigen weiße Frauen dazu, Feminismus eindimensional und Unterdrückung singulär zu begreifen. Was fehlt, ist das Verständnis, dass Schwarze Frauen und Women of Color unterschiedlichen Formen von Unterdrückung gleichzeitig ausgesetzt sind. In diesem Buch zeigt Natasha A. Kelly, wie Elitedenken und rassistische Vorurteile seit Langem den westlichen feministischen Diskurs bestimmen und so einen für alle offenen Feminismus verhindern. Um das zu ändern, erzählt sie anhand von persönlichen und kollektiven Erfahrungen und historischen Schlaglichtern vom Schwarzen Feminismus in Deutschland.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

© Piper Verlag GmbH, München 2023

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Covermotiv: Samia Rachel

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Hinweis

1 So viel vorab

2 »Bin ich etwa keine Frau?«

3 Das Tor zur weißen Welt

4 Eine von vielen – mein Sinn für Community

5 Der Garten meiner Oma

6 »Jung, giftig und Schwarz«

7 »Vom Nutzen der Erotik«

8 Schwarze Aushängeschilder weißer (Fernseh-)Kultur

9 Das Spiel mit der Angst

10 Der Preis der Liebe

11 In Abwesenheit unserer Unterdrücker*innen

12 »Farbe bekennen«

13 »Weißer Streß und Schwarze Nerven – Streßfaktor Rassismus«

14 Schatten der Vergangenheit

15 »Kinder der Befreiung«

16 Von Frieden und Freiheit singen

17 »Angelamania« – Ostdeutschland wirbt mit Angela Davis

18 Reflexionen zu »Machbuba«

19 Die fremde Heimat

20 Die »Baseballschlägerjahre«

21 Sisters Keeper – Hüterin meiner Geschwister

22 Die Afrikanische Diaspora in Berlin

23 Mit meinen afrikanischen Ahn*innen verbunden

24 Rasse und Nation

25 Internalisierter Rassismus und Colorism

26 Von Schwarzen Prinzessinnen und anderen Leitfiguren

27 Auf den Spuren der Familie Diek

28 Die Wissensfabrik

29 Transatlantische Wissenstransfers

30 Die Gegenwart des Schwarzen Widerstands

31 Kraft meines Amtes

32 Wie ich »Passdeutsche« wurde

33 Schwarze Frauen in der deutsch(sprachig)en Politik

34 Kunst und Propaganda

35 Der Blick zurück nach vorn

Dank

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Dieses Buch enthält Inhalte, die rassistische und sexistische Gewalt thematisieren, die für einige Leser*innen retraumatisierend wirken können. Die Inhalte dienen nicht zur Verherrlichung oder Billigung dieser Themen. Zweck ihrer Einbeziehung besteht darin, auf soziale Probleme und deren Auswirkungen aufmerksam zu machen und zu ihrer kritischen Auseinandersetzung und Reflexion anzuregen.

Die Großschreibung von »Schwarz« ist ein Ausdruck der Sensibilität gegenüber den sprachlichen Herausforderungen im Umgang mit Rassismus. Damit wird deutlich gemacht, dass es sich um eine selbstbestimmte Identität handelt und nicht um eine rassistische Markierung der Haut. Die Kursivschreibung des Wortes »weiß« verweist auf seine Bedeutung als sozialpolitische Analysekategorie, die es ermöglicht, die gesellschaftliche Norm sichtbar zu machen.

1 So viel vorab

Keine Frau wird als Feministin geboren. Wir werden zu Feministinnen gemacht. Und das zwangsläufig, wenn wir im patriarchalen System überleben wollen. Doch es ist ein weiter Weg von der Frau zur Feministin. Damals, als Feministinnen dem Klischee nach unrasiert waren, Bart trugen und andere Frauen für ihren Lippenstift kritisierten, wehrten sich viele Frauen dagegen, so genannt zu werden. Denn Feministinnen wurden aufs Übelste beschimpft und als »hysterische Furien« abgestempelt. Viele Leute dachten damals, Feministinnen seien alle lesbisch und würden per se Männer hassen.

Heute ist das anders. Zur Stunde gehört der Feminismus zum guten Ton in der Gesellschaft. Auch deutsche Politiker*innen haben endlich erkannt, dass das nationale Ansehen nicht von Patriarchen bestimmt werden sollte, sondern vom Status quo der Frau abhängt. Und so sind wir in vielen Dingen bessergestellt als früher: Frauen dürfen zum Beispiel wählen. Seit mehr als einem Jahrhundert dürfen wir mitbestimmen, was in der Politik entschieden wird. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wurde doch lang und hart für dieses Privileg gekämpft. Aber dieses Recht gilt leider nicht für alle. Denn Frau ist nicht gleich Frau und Feministin nicht gleich Feministin. Um ihre Stimme in Deutschland abgeben zu dürfen, muss eine Frau die deutsche Staatsbürger*innenschaft besitzen, was nicht auf alle Frauen im Lande zutrifft.

Auch ich bin Feministin. Eine radikale Schwarze Feministin, und deutsch noch dazu. Mein feministischer Weg verlief anders als der jener weißen deutschen Frauen, deren erklärtes Ziel es war, genauso hoch hinaus und genauso schnell voranzukommen wie der weiße deutsche Mann. »Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit!«, forderten sie damals, und das fordern sie noch heute. Soweit ich mich zurückerinnern kann, kamen die Frauen in meiner Familie gar nicht erst dazu, gleichen Lohn zu verlangen. Sie rangen immer um Arbeit. Doch der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu höherer Bildung wurde ihnen stets erschwert. Sie konnten sich selten einen Job aussuchen und meist keine kostenlose Bildung genießen. Meine Mutter klagte immer wieder darüber, dass sie als Kind barfuß fünf Meilen zur Schule laufen musste, weil Schuhe zu teuer waren. Geld war also immer Thema, nur haben die Frauen in meiner Familie hart geschuftet, um ein Minimum zu verdienen und das Notwendigste kaufen zu können.

Wenn ich weißen Feministinnen zuhöre, entsteht häufig der Eindruck, dass Gleichberechtigung nur dann erreicht wäre, wenn die weiße Frau dasselbe verdient wie der weiße Mann. Dabei wird übersehen, dass das Frausein von vielen Faktoren beeinflusst wird: Race, Class, Religion, Alter, Ability, Körpernormen, sexuelle Orientierung und nicht zuletzt Nationalität. Viel zu oft neigen weiße Frauen also dazu, Feminismus eindimensional und Unterdrückung singulär zu begreifen. Was ihnen fehlt, ist das Verständnis, dass Schwarze Frauen und Frauen of Color unterschiedlichen Formen der Diskriminerung ausgesetzt sind, die nicht einfach addiert werden können, sondern gleichzeitig wirken und auch gleichzeitig bekämpft werden müssen. In meinem Femiversum kann sexistische Ungleichheit deshalb nie getrennt von rassistischer und sozialer Ungleichheit verhandelt werden. Denn ich bin Schwarz, deutsch und weiblich und gehöre sowohl zur frühen Schwarzen Immigrant*innengeneration wie auch zur ersten Generation Schwarzer Akademiker*innen, die auf dem ersten Bildungsweg promovieren konnten und heute als Professorin tätig sind.

In dieser Hinsicht habe ich wenig von weißen Feministinnen lernen können. Am allerwenigsten von der deutschen Vorzeigefeministin Alice Schwarzer, die in den frühen 1980er-Jahren in deutschen Medien omnipräsent zu sein schien. Ihr Feminismus wurde als unfehlbar dargestellt, ihre feministische Perspektive von vielen weißen Frauen als allgemeingültig angenommen. Auf mich wirkte er aber sehr künstlich, aufgesetzt, fast gespielt. In jedem Fall stand ich Alice Schwarzer immer skeptisch gegenüber.

Vielmehr lernte ich als junge Schwarze Frau mit jamaikanischen Wurzeln schon früh einen Feminismus kennen, der viel organischer war, als er in den deutschen Medien vermittelt wurde. In meiner Familie wurde nicht über Feminismus geredet, er wurde gelebt: Die Frauen in meiner Familie arbeiteten, schoben sogar Extraschichten, damit es uns Kindern an nichts fehlte. Sie hielten zusammen, wehrten sich gegen den Rassismus, dem sie auf der Arbeit ausgesetzt waren und gaben mir früh zu verstehen, dass Race nie ohne Class gedacht werden kann. Doch sie bezeichneten sich selbst nie als Feministinnen. Als Kind gehörte der Begriff nicht einmal zu meinem Wortschatz. Und trotzdem. Auch wenn meine Mutter sich selbst nie so bezeichnete, würde ich behaupten, dass sie eine Feministin ist, so wie auch meine Tante und meine Großmutter und die vielen Schwarzen Frauen in meiner Familie, die vor ihnen kamen. Es ist also nicht weit hergeholt zu behaupten, dass ich meinen Hang zum Feminismus schon mit der Muttermilch aufgesogen habe.

Erst im Laufe meines Lebens lernte ich, dass es auch viele Schwarze Frauen außerhalb meiner Familie gab, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland hatten (und noch haben) und einen ähnlichen Feminismus gelebt haben wie ich. Als ich im Laufe meiner wissenschaftlichen Arbeit erfuhr, wie eng Rasse und Nation im deutschen Kontext miteinander verbunden sind und wie sehr mein Alltag als Schwarze Deutsche davon beeinflusst ist, wollte ich wissen, wer diese Frauen sind, was unsere Gemeinsamkeiten sind und wo unsere Unterschiede liegen.

Im Austausch mit ihnen erfuhr ich, dass wir nicht alle gleich sind und auch nicht alle gleich sein können. Unsere Leben sind von unterschiedlichen Realitäten geprägt. Was wir gemeinsam haben, ist, dass wir an derselben »Kreuzung« stehen, wo sich Rassismus, Kapitalismus und das Patriarchat überschneiden und Mehrfachdiskriminierungen hervorbringen können. [1]

1989 setzte die Schwarze US-amerikanische Juristin Kimberlé Williams Crenshaw »Intersektionalität« als Forschungslinse ein, um an einem ganz konkreten juristischen Fallbeispiel diese spezifische Form der Mehrfachdiskriminierung sichtbar und beschreibbar zu machen.

Kimberlé Williams Crenshaw wurde 1959 in Canton, Ohio, als Tochter eines Schwarzen US-amerikanischen Lehrer*innenpaares geboren. Schon in jungen Jahren strebte sie danach, Rechtsanwältin zu werden. Diesen Wunsch erfüllte sie sich und arbeitete als Anwältin am Gericht, bevor sie 1986 zur University of California, Los Angeles (UCLA) in die Lehre wechselte. Im Zuge ihrer Praxis und Forschung stellte Kimberlé W. Crenshaw fest, dass das US-amerikanische Rechtssystem weitgehend auf Rassismus aufgebaut war, der trotz des Civil Rights Act ungehindert fortbestand. Auf Basis der Critical Race Theory setzte sie »Intersektionalität« als Linse ein, durch welche die Schnittmengen und zeitgleichen Wirkungen unterschiedlicher Diskriminierungen sichtbar gemacht und analysiert werden können. Heute ist Kimberlé W. Crenshaw Professorin und in Forschung und Praxis tätig.

Im Fall »DeGraffenreid versus General Motors« hatten 1976 fünf Schwarze Arbeiterinnen wegen struktureller Diskriminierung gegen ihre ehemalige Firma geklagt, weil sie zuletzt eingestellt und zuerst gekündigt worden waren. Ihre Klage wurde allerdings als gegenstandslos zurückgewiesen. Schließlich seien weiße Frauen nicht gekündigt worden, hieß es, weshalb kein Fall von Sexismus vorliegen könne. Und ebenso wenig seien Schwarze Männer gekündigt worden, weshalb es sich nicht um Rassismus handele. Was das Gericht nicht erkannte, war, dass die Schwarzen Frauen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position zuletzt eingestellt und zuerst gekündigt worden waren. Sie waren gleichzeitig von strukturellem Rassismus und von Sexismus betroffen und erlebten daher eine Form der Mehrfachdiskriminierung. Obwohl (oder gerade weil) die Klage abgewiesen wurde, konnte Kimberlé Crenshaw aufzeigen, dass Mehrfachdiskriminierung sich durch die gleichzeitige Wirkung zwei oder mehrerer Diskriminierungen auszeichnet.[2]

In den letzten Jahren ist »Intersektionalität« im deutschsprachigen Raum zu einem Modewort geworden und nicht mehr aus Wissenschaft, Politik, Kunst oder Kultur wegzudenken. Doch selten wird eine Verbindung zum Entstehungskontext im Schwarzen Feminismus hergestellt. Stattdessen wird Schwarzsein, welches ohne die Verwobenheit von Race und Class nicht analysiert werden kann, als Kern des Intersektionalitätskonzepts einfach »weggedacht«. Wenn weiße feministische Theorie also versucht, Frauenerfahrungen zu analysieren, ohne dabei die intersektionale Wirkmacht von Race, Class und Gender in den Blick zu nehmen, trägt sie weniger dazu bei, die rassistischen, kapitalisitischen und sexistischen Strukturen der Gesellschaft abzubauen, sondern hält diese aufrecht. Die Folge ist, dass sexistische Diskriminierung ausschließlich auf der Basis von Gender analysiert wird[3], Class meist ganz aus der Gleichung herausfällt und Race zu einer unsichtbaren Kategorie wird, die weißen Frauen das »Privileg der Unsichtbarkeit« verleiht.[4]

In der Konsequenz fühlen sich Schwarze Frauen nicht vom deutschen Feminismus repräsentiert, da stets einseitige Forderungen gestellt werden, die mit unseren Lebensrealitäten nur rudimentär etwas zu tun haben. Um Antworten auf die vielen spezifischen Fragen zu bekommen, schauen wir Schwarze Frauen häufig in die USA. Leider müssen wir aber feststellen, dass wir dort nicht immer die passenden Antworten finden. Vor allem dann nicht, wenn es um die spezifischen Lebenserfahrungen von Schwarzen Frauen in Deutschland geht: Was bedeutet es aber, eine Schwarze Frau in Deutschland zu sein?

Diese Frage stellte ich mir immer wieder aufs Neue und fand zahlreiche Namen, fragmentierte Biografien, historische Analysen und Diskurse, die darauf hindeuteten, dass es in der Geschichte und Gegenwart des deutschsprachigen Europas schon zahlreiche Schwarze Frauen vor mir gab, einige von ihnen sicherlich auch Feministinnen, die auch um ihre Identität als Schwarze Frauen in Deutschland gekämpft haben. Ihre Geschichten sind zum Teil in diesem Buch zu finden. Sie geben mir heute eine feministische Identität, die jenseits des weißen Feminismus reicht. Ihre Lebenswege, die streckenweise ganz anders waren als meiner, zeugen von einer historisch andauernden Position in deutschsprachigen Gesellschaften, die selten Gegenstand von Wissenschaft, Politik, Recht oder Gesellschaft sind.

Diesem Missstand möchte ich mit diesem Buch entgegenwirken. Zum einen möchte ich aufzeigen, dass Schwarze feministische Lebensrealitäten auch in Deutschland verwurzelt sind und weiter zurückreichen als in die deutsche Nachkriegs- oder Wendezeit. Zum anderen sollen ebendiese Geschichten von Schwarzen Frauen, die im deutschsprachigen Raum gelebt und gewirkt, aber bislang nur wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, sichtbar gemacht werden. Intersektional zu denken und intersektional zu handeln heißt nämlich immer auch, der Unsichtbarmachung Schwarzer feministischer (Ideen-)Geschichte entgegenzuwirken.[5]

Im Zuge der Arbeit an diesem Buch wurde deutlich, dass es nicht funktioniert, historische und gegenwärtige Verquickungen aufzuzeigen, ohne mich selbst dabei ein Stück weit zu öffnen. Aus diesem Grund spreche ich auch Ereignisse aus meinem persönlichen Leben an, über die ich mich selten öffentlich geäußert habe und verweise an dieser Stelle auf das Gewaltpotenzial, das einzelnen Episoden meines eigenen Lebens und das der portraitierten Schwarzen Frauen innewohnt. Meine eigene Geschichte sowie die zahlreicher Schwarzen Frauen in Deutschland bieten dennoch wichtige biografische Anknüpfungspunkte, um weitere Intersektionen herauszuarbeiten und ihre Wechselwirkungen mit Anti-Schwarzem Rassismus und der damit zusammenhängenden Verletzungsmacht zu erfassen.

Darüber hinaus ist es mir wichtig, vorab darauf hinzuweisen, dass auch ich Leerstellen habe, die jenseits meiner eigenen sozialen Realität reichen. Dennoch hoffe ich, jenen Leser*innen, die abweichende Erfahrungen machen, ein Buch an die Hand geben zu können, mit dem sie ihre Geschichte und Geschichten selbstbestimmt erzählen können. Nichtzuletzt hoffe ich, dass insbesondere die Kategorie »Race« im feministischen Diskurs mehr Bedeutung zukommt und Feminismus in Zukunft mehr als Geschlechtergerechtigkeit fordert.

2 »Bin ich etwa keine Frau?«

Ich habe mich in meiner Jugend oft gefragt, ob ich eine »richtige Frau« bin oder jemals werden kann. Nicht, weil ich das Geschlecht, das mir bei der Geburt zugeschrieben wurde, nicht annehmen wollte oder konnte. Vielmehr fand ich mich in der homogenen Kategorie »Frau« selten wieder und glaubte häufig, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich entsprach selten den gängigen weißen Vorstellungen von Weiblichkeit oder Schönheit und wurde selten in meinem Frausein bestätigt oder repräsentiert. In einer von der Schwarzen US-amerikanischen Freiheitskämpferin Sojourner Truth überlieferten Rede heißt es:

»Der Mann sagt, dass Frauen beim Einsteigen in eine Kutsche geholfen werden müsse, und auch beim Überqueren von Gräben und dass ihnen überall der beste Platz zustehe. Mir hat noch nie jemand in einen Wagen geholfen oder über eine Schlammpfütze oder den besten Platz überlassen. Bin ich etwa keine Frau?«[6]

Sojourner Truth war eine Schwarze US-amerikanische Freiheitskämpferin und Frauenrechtlerin, die Mitte des 19. Jahrhunderts auf Mehrfachdiskriminierung aufmerksam machte. Ohne lesen oder schreiben zu können, reiste sie nach ihrer Flucht aus der Versklavung durch die USA und sprach öffentlich zur sozialen und politischen Situation von Frauen im Allgemeinen und Schwarzen Frauen insbesondere. Ihre Reden wurden häufig von unterschiedlichen politischen Lagern nachträglich verschriftlicht und zu deren Zwecken verfälscht wiedergegeben. Auf der Woman’s Rights Convention in Akron, Ohio, 1851, legte sie mit der Sichtbarmachung ihrer Erfahrungen den Grundstein für eine intersektionale Debatte, die bis heute andauert.

Obwohl die mir vorliegende Version der Rede von einer weißen Frau, namentlich Frances Gage 1858 für die breite Öffentlichkeit verschriftlicht wurde und Rassismus durch die Wortwahl und Ausdrucksweise reproduziert wird[7], sprach Sojourner Truth mir aus der Seele. Sie machte unmissverständlich klar, dass auch Frauen untereinander divers sind und frauenpolitische Forderungen viel stärker alle Frauen berücksichtigen müssten. Schon sehr früh hatte sie erkannt, dass sie, anders als weiße Frauen, gleichzeitig von Sexismus und Rassismus betroffen war und zählt somit zu den frühen Stimmen des Schwarzen Feminismus, die intersektionale Gerechtigkeit gefordert haben – lange bevor der Begriff existierte. Sie kritisierte gleichermaßen weiße Frauen für den Rassismus und weiße und Schwarze Männer für den Sexismus, der ihr entgegengebracht wurde und setzte sich für die Gleichstellung von Schwarzen Frauen und für das Wahlrecht für alle Frauen ein.

Obwohl mich Raum und Zeit von Sojourner Truth trennten, machte ich ähnliche Erfahrungen wie sie, die ich lange nicht benennen konnte. Während ich für die meisten weißen Männer nicht als vollwertiger Mensch existierte, hielten sich weiße Frauen selten mit ihrem Rassismus mir gegenüber zurück. Das führte dazu, dass ich mich in frauenpolitischen Kämpfen nur beschränkt mit ihnen solidarisieren konnte. Bis heute verstehe ich nicht, warum sie das Frausein ausschließlich aus ihrer eigenen, weißen Position definieren und erwarten, dass sich alle anderen Frauen dem anpassen.

Auch Sojourner Truths Identität war wesentlich vielschichtiger, als sie im ersten Moment erscheint. Sie war nicht nur Schwarz und weiblich. Sie hatte auch eine körperliche Beeinträchtigung, über die selten gesprochen wird. Seit einem Unfall im Hause Dumont, wo sie zur Arbeit gezwungen worden war, war ihre rechte Hand verkrümmt. In ihren öffentlichen Auftritten und visuellen Darstellungen lenkte Sojourner Truth häufig die Aufmerksamkeit weg davon, hin zu ihrer Schwarzen Weiblichkeit, indem sie beispielsweise öffentlich ihre Brüste zeigte. Auf diese Weise spielte sie mit ihren sexuellen Reizen und trug selbst dazu bei, von ihrer Behinderung abzulenken und geltende Körpernormen aufrechtzuerhalten. Auch in Schwarzen feministischen Kontexten ist es also entscheidend, nicht nur die eigenen Diskriminierungserfahrungen in den Blick zu nehmen, sondern auch Diskriminierungserfahrungen zu thematisieren, von denen wir nicht persönlich betroffen sind und die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Darüber hinaus ist es wichtig, unterdrückende Diskurse nicht voneinander zu trennen, sondern aufzuzeigen, wie sie miteinander verwoben sind.[8]

Heute gibt es zwar keine Pferdekutschen mehr wie zu Sojourner Truths Zeit, aber metaphorisch gesprochen wurde auch mir weder die Tür aufgehalten noch der rote Teppich ausgerollt. Und so wie ich erzogen wurde, würde dies auch nicht passieren. Meine Mutter hatte mir sehr früh beigebracht, die Tür selbst zu öffnen, wenn ich irgendwo hineinwollte. Doch ganz ohne Vorbilder, mit denen ich mich hätte identifizieren können, gestaltete sich das nicht so einfach. In meiner Kindheit lernte ich außerhalb meiner Familie keine Schwarzen Frauen kennen. Frauen, die so aussahen wie meine Mutter, meine Schwestern und ich, waren in den frühen 80er-Jahren weder im deutschen Fernsehen noch auf deutschen Straßen unterwegs. Und schon gar nicht in der norddeutschen Kleinstadt, wo ich mit meiner Familie lebte. Egal, wohin ich mich bewegte, ich war von weißen Frauen umgeben. Die Mütter meiner Freundinnen waren alle weiß. Meine Lehrerinnen: weiß. Die Prinzessinnen in meinen Märchenbüchern: weiß. Und diese weißen Frauen hinterließen nicht immer einen positiven Eindruck.

Eine Begegnung ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben: Als kleines Mädchen fand ich beim Aufräumen eines Tages 20 Pfennig. Damals hat eine Kugel Eis noch so wenig gekostet. Also entschied ich mich, ohne meine Mutter zu fragen, aus dem Haus zu schleichen und zur Eisdiele an der Ecke zu gehen. Ich schloss die Wohnungstür hinter mir, so leise ich konnte, damit meine Mutter mich nicht hörte. Die Vorfreude war mir anzusehen. Ich rannte, so schnell ich konnte, die Treppen hinunter und sprang auf die Straße. Viel weiter würde ich an diesem Tag aber nicht kommen. Eine alte weiße Frau war neben mir stehen geblieben. Sie hob ihren Stock und brabbelte etwas, was ich damals noch nicht verstand, aber als sehr angsteinflößend vernahm. Beim Reden schlug ihre Haut tiefe Falten, die ihre Augen verbargen. Dennoch schaffte sie es, mich anzuschauen und mit ihrem Blick zu durchbohren. Wie von der Tarantel gestochen drehte ich mich auf dem Absatz um und lief, so schnell mich meine Schuhe tragen konnten, wieder die Treppe hoch. Das Eis war vergessen. Ich hatte dem Hass ins Gesicht geblickt. Und er hatte zurückgeschaut und wurde fortan mein ständiger Begleiter.

Bis heute weiß ich nicht, was diese alte Dame mir sagen wollte. Ich weiß nur, dass sie ein Gefühl in mir auslöste, das ich so schnell nicht wieder loswerden würde. Sie verkörperte für mich die böse Hexe aus »Hänsel und Gretel« und »Schneewittchen« und kam »Aschenputtels« bösen Stiefschwestern gleich. In meiner kindlichen Vorstellungswelt gab es drei Adjektive, die ich fortan mit weißen Frauen verband: »alt«, »hässlich« und »gemein«. Ich lernte früh, dass Schwarze und weiße Frauen grundlegend verschieden sind, und wusste, dass ich als Erwachsene nicht so angsteinflößend werden wollte wie sie. Davon, dass ich als Schwarze Frau eine ganz andere Form der Angst verkörpern und ausstrahlen würde, als weiße Frauen dies jemals tun könnten, wusste ich wenig. Die jahrhundertealte Zuschreibung, dass Schwarze Frauen wütend seien, aggressiv und böse, würde mich später selbst treffen, ohne dass ich es hätte verhindern können.

3 Das Tor zur weißen Welt

Meine Migrationsgeschichte ist im Vergleich zu vielen anderen Erzählungen von Flucht und Vertreibung kurz, und doch auf eine gewisse Art auch schmerzvoll. Viel wurde schon über die US-amerikanischen Streitkräfte berichtet, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Süden Deutschlands stationiert waren. In der Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland spielen sie politisch eine tragende Rolle. Dies ist ohne Zweifel dem US-amerikanischen Imperialismus und der Amerikanisierung des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg geschuldet.[9] Weniger bekannt ist, dass sich in den Reihen der britischen Armee, die in Norddeutschland stationiert war, auch viele Schwarze Soldat*innen aus den ehemals von den Brit*innen kolonialisierten karibischen und pazifischen Inseln und afrikanischen Ländern befanden.

Bevor ich als fünfjähriges Mädchen verstand, was »Welt« bedeutet und wie ich mich in ihr bewegte (und strategisch bewegen musste), zog auch meine Familie nach der Hochzeit meiner Mutter mit einem weißen Engländer von Ostlondon auf eine norddeutsche Militärbasis, wo mein Stiefvater stationiert war. Abgeschottet vom Rest des Landes und umgeben von wüster Einöde, lebten wir unter anderen britischen Familien, zwischen britischen Supermärkten und britischen Kinos und gingen auf eine britische Schule. In meinem kindlichen Glauben waren wir noch immer in England, bis meine Mutter uns Kindern wenige Jahre später mitteilte, dass mein Stiefvater nicht mehr nach Hause kommen und wir umziehen würden. Was das im Detail bedeutete, verstand ich damals noch nicht. Ich erinnere mich nur an das Gefühl der Leere, das mich auf einmal beschlich und nie wieder verließ. Fakt ist, dass der dreimonatige Krieg von April bis Juni 1982 um die Falklandinseln im Südatlantik nicht nur die hochgelobte Demokratie in Argentinien brachte, sondern sich auch wie ein Riss durch meine Familie zog. Mein Stiefvater musste in diesen Krieg ziehen und kam nie wieder. Die Erinnerungen an ihn, die über die Jahrzehnte verblasst sind, versuche ich, so gut es geht, zu bewahren.

Da meine Mutter selbst keine Soldatin war, blieb ihr keine Wahl: Sie musste das Militär verlassen, wollte aber nicht in das durch Margaret Thatcher gebeutelte Großbritannien zurückkehren. Zu groß war ihre Angst, dass sie als Schwarze alleinerziehende Mutter von vier Kindern an der rassistischen Regierungspolitik der »Eisernen Lady« zugrunde gehen würde. Also packte sie unsere Habseligkeiten ein, nahm uns Kinder an die Hand und führte uns durch das Tor der Kaserne in ein neues Leben. Mit einem Schritt hatten wir die Multikulturalität der Militärbasis verlassen und waren in Deutschland angekommen.

Vor dem Tor schaute ich mich um und bemerkte, wie die Welt sich plötzlich weiß färbte; weißer als je zuvor. Und dieses weitläufige Weißsein schien eine naturgegebene Tatsache zu sein. Dabei wurden unzählige Spuren von Schwarzen Menschen in Deutschland, insbesondere von Schwarzen deutschen Frauen, die nachweislich bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, schlichtweg ausradiert. Deutsche Kolonialgeschichte einfach vertuscht. Die Brit*innen seien viel schlimmer gewesen, hörte ich die Menschen in meinem Umfeld später immer wieder sagen. Sie bezogen sich dabei auf den europäischen Kolonialismus und versuchten auf diese Weise, Deutschlands historische Schuld zu verharmlosen. Schließlich habe das Land mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus seine Schuldigkeit getan, glaubten viele. Es gab für sie wohl keine Notwendigkeit, in den Wunden der älteren Vergangenheit zu bohren und noch weiter in der Geschichte zurückzugehen.

Ausgeblendet wurde, dass Schwarze Menschen seit dem Verlust von Deutschlands Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg immer wieder des Landes verwiesen wurden. Ihre Geschichten wurden hinter einem kollektiven Schweigen verborgen, das auch den Rassismus, der sich durch den Kolonialismus in die Gesellschaft eingeschrieben hatte und den Nazis zu ihrer Mordpolitik verhalf, ungehindert unter der Oberfläche weiterschlummern ließ. Und so wurde mein Leben schon früh von europäischer Expansion und weißer Vorherrschaft geprägt. Als Kind des britischen Imperialismus in London geboren, dauerte es auch nicht lange, bis ich die andauernde Wirkmacht des deutschen Kolonialismus und seine Verstrickungen mit dem Nationalsozialismus am eigenen Leib erfahren würde.

Eines Tages spielte ich mit meinen Schwestern auf der Straße vor unserer neuen Wohnung. Wir lebten damals zu fünft in einer Zweizimmerwohnung, weshalb wir Kinder meist draußen spielten. Dort traf ich auch die alte weiße Frau mit den tiefen Gesichtsfalten zum ersten Mal, weshalb ich stets wachsam war und mich nicht immer sicher fühlte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite war ein Supermarkt, wo täglich viele Menschen verkehrten. Doch statt ihrem Alltag nachzugehen, blieben viele weiße Menschen mit ihren schweren Einkaufstüten in der Hand vor uns stehen und starrten uns an, als ob wir frei laufende Tiere wären. Für viele Leute im Dorf waren wir die ersten Schwarzen Kinder, die sie je gesehen hatten. Wir waren eine menschliche Attraktion!

Ich wusste damals noch nicht, dass es in Europa eine lange Tradition hatte, Menschen aus nicht europäischen Ländern wie Tiere in Käfigen »auszustellen« und zum Tanzen, Trommeln und Speerwerfen zu zwingen. Ziel dieser Schauen war es wohl, das weiße Publikum zu belustigen – auch in Deutschland. Auch wenn es seit den späten 50er-Jahren hierzulande offiziell keine Menschenzoos mehr gibt, hatten sich die kolonialen Sehgewohnheiten offenbar tief in deutsche Kultur eingeschrieben. Kaum raus aus der Umzäunung der Militärbasis, fanden wir uns also in der Reinszenierung einer kolonialen Völkerschau wieder. Scheinbar dort abgestellt, um die Schaulust der Zuschauenden zu befriedigen, wurde über uns getuschelt, mit dem Finger auf uns gezeigt und lauthals gelacht. Hätten wir an diesem Tag Eintritt verlangt, wären meine Schwestern und ich sicherlich reich geworden.

Dass die weißen Menschen, die mich bis aufs Mark anstarrten, irgendwann eine Hauptrolle in meinem Leben spielen und ihre Blicke mich fortan begleiten würden, sollte mir erst sehr viel später bewusst werden. Fakt war: Es gab kein Zurück. Ich war in Deutschland angekommen und würde bleiben. Also begann ich, mein neues Areal widerwillig zu erkunden.

4 Eine von vielen – mein Sinn für Community

Ich bin das vierte und letzte Kind meiner Mutter. Ihr »Waschbauch«, so nennt sie mich. In jamaikanischen Communitys wird das letztgeborene Kind häufig so bezeichnet. Ihnen wird nachgesagt, faul und verwöhnt zu sein. Ich bestreite es, jemals faul gewesen zu sein, außer an Sonntagen. Mit dem Verwöhntsein ist das so eine Sache. Für jedes Glas, das zu Bruch ging, für jeden Teller, der einen Riss hatte, schoben meine älteren Schwestern mir die Schuld in die Schuhe, da sie der Meinung waren, dass ich als Jüngste am wenigsten Ärger kriegen würde – was natürlich so nicht zutraf. Fakt war: Wenn Mutter sauer war, hattest du dich ihr besser nicht in den Weg zu stellen, ganz egal, ob du der Grund ihres Ärgers warst oder nicht. Das Donnerwetter kam meist mit einem Schrei, hinter dem sich die Wucht einer jamaikanischen Frau verbarg, deren eigene Lebensgeschichte von Kämpfen, Leid und Nöten geprägt ist.

Nachdem meine Mutter nach einigen Monaten in der Zweizimmerwohnung verkündet hatte, dass sie einen neuen Job gefunden hatte, zogen wir in eine größere Wohnung, in der meine Schwestern und ich jeweils zu zweit ein Zimmer teilten. Ein eigenes Zimmer bekam ich nicht. Wir hatten dankbar zu sein, sagte Mutter immer. Uns fehle es schließlich an nichts, argumentierte sie. Und sie hatte recht: In England hatten meine Schwestern und ich immer zu zweit in einem Bett geschlafen, in Deutschland schliefen wir zu zweit in einem Zimmer. Diese Verbesserung hat selbst mein achtjähriges Ich erkennen können.

Doch mit Geld lässt sich bekanntlich nicht alles kaufen, und so machten sich auch die Nachteile ihres neuen Jobs schnell bemerkbar: Anders als andere arbeitende Mütter ging meine nicht von neun bis fünf ins Büro oder in eine Boutique. Sie hatte keine Mittagspause, in der sie schnell nach Hause sprintete, um uns Kinder nach der Schule mit einem warmen Essen zu empfangen. Sie arbeitete nachts, und das gefiel mir zunehmend weniger. In den Folgejahren sahen wir sie kaum. Wenn ich mich morgens – begleitet von den Blicken der weißen Dorfbewohner*innen – allein auf den Weg zur Schule machte, schlief sie. Wenn ich nach Hause kam, stand sie gerade auf, nur um wenig später das Haus wieder zu verlassen.

Es gab sogar Tage, da sah ich unsere Mutter gar nicht. Wenn sie aber zu Hause war, war sie nicht zu übersehen. Ihr Duft füllte den Raum, und ihre Schönheit umklammerte mich. Doch ihr Job blieb ein gut gehütetes Familiengeheimnis. In dem kleinen konservativen Dorf, wo wir wohnten, fielen wir ohnehin schon genug auf. Was würden die Leute von uns denken, wenn sie wüssten, dass unsere Mutter in einer Bar arbeitete und wir Kinder abends die meiste Zeit allein zu Hause waren? Hinzu kam die Abwesenheit meines Vaters. Aus Angst vor Verachtung sollten meine Klassenkamerad*innen glauben, dass auch wir als Schwarze Familie ihre konservative Ordnung einhalten würden, also schwiegen meine Schwestern und ich über die sehr ungewöhnlichen Umstände bei uns zu Hause.

Ohne damals schon zu verstehen, welche Strukturen sich durch mein Leben zogen, fand ich mich in einer Linie wieder, die sich bis zu meiner Großfamilie in der Karibik zurückzog. Dort gibt es viele Frauen, die ihre Kinder allein großziehen. Laut Jamaican Gleaner wurden 2007 fast 85 Prozent der Kinder in Jamaika von alleinerziehenden Müttern geboren.[10] Ein Grund dafür ist, dass die Heiratsrate im letzten Jahrzehnt zurückgegangen ist, während die Scheidungsrate stieg. Hinzu kommen Migrationsbewegungen, die vor allem jamaikanische Männer seit den 50er-Jahren in die USA, nach Kanada oder Großbritannien führen.[11] Auch viele queere Menschen verlassen aufgrund der LGBTQIA*-feindlichen Staatspolitik die Insel. Denn Homosexualität ist strafbar und Transfeindlichkeit an der Tagesordnung. Der sogenannte »Unzuchtsparagraph«, der aus der britischen Kolonialzeit stammt und noch immer gültig ist, sieht sogar Zwangsarbeit oder bis zu zehn Jahre Haft für schwule Männer vor. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2014 befürworten 91 Prozent der Einwohner*innen dieses veraltete Gesetz und sind Homosexuellen und trans* Personen gegenüber feindlich eingestellt. Gewalttätige Übergriffe sind nicht selten, weshalb viele queere Menschen vor der drohenden Gewalt fliehen.[12]

Zurück bleiben meist die Mütter, die allein für die Erziehung der Kinder zuständig sind. Gleichzeitig müssen sie auch arbeiten gehen und den Haushalt führen. Gleiches galt für die Frauen in meiner Familie – und später auch für mich. Sie arbeiteten schwer, erzogen die Kinder und führten wie selbstverständlich nebenher den Haushalt. Wenn ihnen eine Möglichkeit geboten wurde, die Insel zu verlassen, dann, um Care-Arbeit zu leisten, die die weiße Frau in Nordamerika oder Europa entlasten und ihr zur Emanzipation verhelfen würde. Auch meine Großmutter bekam diese »Chance«. Sie war Teil der Windrush-Generation. So wurden karibische Einwander*innen genannt, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Empire Windrush nach Großbritannien kamen, um den Fachkräftemangel im Pflegebereich aufzufangen. Aus diesem Grund gibt es in nahezu jeder karibisch-britischen Familie mindestens eine Krankenschwester. In meiner Familie war es meine Großmutter; später wählte auch eine meiner Schwestern diesen Beruf. Die wohl berühmteste jamaikanisch-britische Krankenschwester, von der ich schon im Kindergarten lernte, war Mary Seacole:

Mary Seacole wurde 1805 als Tochter einer freien Schwarzen Frau und eines weißen schottischen Soldaten in Kingston, Jamaika, geboren. Ihre Mutter unterhielt eine Pension für kranke und verwundete Soldaten und lehrte Mary schon in jungen Jahren traditionelle afrikanische und karibische Heilmethoden. In ihrer Autobiografie »Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands«, der ersten Autobiografie einer Schwarzen Frau in Großbritannien, bezeichnete sie sich selbst als Kreole. Nach dem Tod ihres Mannes reiste Mary Seacole 1854 nach England mit der Absicht, im tobenden Krimkrieg als Krankenschwester zu arbeiten. Allerdings wurde ihre Unterstützung von der britischen Regierung abgelehnt, weshalb sie direkt an die Front ging und aus eigener Kraft ein Lazarett eröffnete. Zurück in London arbeitete sie bis zu ihrem Tod 1881 als persönliche Masseurin der Prinzessin von Wales. 2016 wurde ihr zu Ehren eine Statue auf dem Gelände des St. Thomas’ Hospital, Lambeth, London errichtet.[13]

Seit 1962 ist Jamaika politisch unabhängig, wirtschaftlich aber von Armut gebeutelt, was nicht zuletzt der andauernden Zugehörigkeit zum britischen Commonwealth geschuldet ist. Und das wird sich auch nach dem Tod von Queen Elizabeth II. so schnell nicht ändern. Als Staatsoberhaupt von Jamaika folgte ihr König Charles III., und damit wird die Insel noch immer von einem weißen Monarchen regiert. Doch seit Langem drängt der Karibikstaat auf eine Loslösung von der britischen Krone. Verständlich, wenn wir in Betracht ziehen, wie die politischen Beziehungen gepflegt werden:

Als der sogenannte Windrush-Skandal 2018 publik wurde, zeigte sich, dass das Vereinigte Königreich auch nicht besser mit seinen ausländischen Mitbürger*innen umging als Deutschland mit seinen Gastarbeiter*innen. Wegen ungültig gewordener Aufenthaltspapiere verloren Tausende Schwarze Brit*innen aus den früheren Kolonien ihre Arbeit und Wohnung, obwohl sie schon seit über 50 Jahren im Land lebten. Aufgrund der konservativen britischen Einwanderungspolitik wurden sie plötzlich als »illegale Einwander*innen« betrachtet, viele wurden abgeschoben. Meine Großmutter und meine Tante durften bleiben.[14]

Meine Großmutter war bereits Mitte der 60er-Jahre nach London gegangen. Sie ließ ihre Kinder, meine Mutter und meine Tante, bei ihrer Großmutter in Jamaika zurück. Erst als meine Mutter 15 Jahre alt war, holte meine Großmutter sie und später dann auch meine Tante nach, weshalb sie zur zweiten Generation karibischer Einwander*innen in das Vereinigte Königreich zählen. Doch meine Mutter hielt es dort nicht lange aus. Zu groß waren die rassistischen Ausschreitungen, die zunehmend eskalierten und 1981 in den Brixton Riots ihren radikalen Höhepunkt fanden.[15] Die Heirat mit meinem Stiefvater und dessen Rang beim Militär boten ihr die Möglichkeit, die rassistisch motivierte Unruhe hinter sich zu lassen.

Auf deutschem Boden durfte meine Mutter sich mit uns Kindern nach seinem Tod nur niederlassen, weil sie schon sehr früh die britische Staatsangehörigkeit erworben hatte und wir Kinder damit europäisch waren. Vor dem Brexit war Großbritannien Teil der Europäischen Union, weshalb wir in Deutschland problemlos eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekamen. Außerdem waren die Aufenthaltsbestimmungen damals nicht so streng wie heute. Anders als im Vereinigten Königreich lebten hier aber sehr wenige Menschen mit jamaikanischen Wurzeln. Unsere Kultur war dennoch überall präsent: Reggae Musik und Dread Locks hatten auch ohne Schwarze Körper ihren Weg nach Deutschland gefunden und ein Eigenleben entwickelt. Heute ist Bob Marley allen bekannt. Mit ihm beginnt und endet dann aber auch schon die jamaikanische Geschichtserzählung in Deutschland.

Dennoch (oder gerade deswegen) begann ich mich schon sehr früh mit meinen jamaikanischen Wurzeln zu beschäftigen und als Teil eines großen Ganzen zu verstehen: »Out of Many One People« lautet das nationale Motto Jamaikas. Vor der europäischen Kolonialisierung der Karibik und ihrer Fremdbezeichnung als West Indies gab es einen regen innerkaribischen Austausch, der bis nach Südamerika reichte. Viele Individuen aus vielen verschiedenen Kulturen und Ländern kamen auf diese Weise zusammen, sodass »aus vielen ein Volk« wurde. Diversität ist also schon immer Teil unserer Leitkultur gewesen. Und so wurde mir mein Sinn für Vielfalt und Community bereits aus der jamaikanischen Kultur eingepflanzt, auch in der Sprache spiegelt er sich wider.

Die inoffizielle Landessprache von Jamaika ist Patois, ein linguistisches Gemenge aus Englisch und Spanisch, das meine Mutter immer dann sprach, wenn sie emotional oder wütend wurde. Als Kinder wurde uns immer auf den Mund geklapst, wenn wir versuchten, den Erwachsenen nachzusprechen. »Wat’a go an?« ist bis heute eine beliebte Begrüßung in den Straßen Ostlondons. Und obwohl wir gezwungen waren, das Englisch der Königin zu sprechen, führten wir auf unkonventionelle Weise unsere afrokulturelle Tradition fort, was sich vor allem kulinarisch zeigte: Yams, Plantains, Ackee und Patties – jamaikanische Spezialitäten dürfen bis heute nicht auf meiner Einkaufsliste fehlen und werden gern mit deutschen Knödeln mit Soße kombiniert.

Alles, was ich heute über die Insel weiß, musste ich mir allerdings selbst beibringen. Die Ureinwohner*innen Jamaikas wurden »Taino« genannt und gehörten dem indigenen Volk der Arawak an. Auch sie tragen zur Diversität Jamaikas bei und praktizierten Community. Auf der Flucht vor der europäischen Kolonialherrschaft nahmen sie geflohene afrikanische Versklavte in ihren Reihen auf. Gemeinsam formten sie später die Gruppe der Maroons, die, angeführt von der Kriegerin Queen Nanny, Widerstand gegen die weißen Europäer*innen leisteten.

Queen Nanny gehörte zum Volk der Aschanti im heutigen Ghana, von wo aus sie zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit ihren Brüdern verschleppt und unter brutalsten Bedingungen auf Jamaika versklavt wurde. Wegen der bestialischen Behandlung besonders Schwarzer Frauen entschlossen sich die Geschwister, nach ihrer Ankunft zu fliehen. Nanny führte eine Gruppe in die Berge, wo sie gemeinsam das nach ihr benannte Dorf »Nanny Town« gründeten. Sie soll an der Befreiung von mehr als 800 Versklavten beteiligt gewesen sein, die sie nicht nur strategisch, sondern auch unter Einbringung ihrer Kenntnisse der Kräuterheilkunde und Weitergabe von Spiritualität anführte. Heute wird Queen Nanny als einzige Frau auf der Liste der Nationalheld*innen Jamaikas geführt.

Von den Folgen der Verwobenheit des imperialistischen Kapitalismus und des sexistischen Patriarchats sind afrokaribische Frauen mehr betroffen als von Rassismus, da in Schwarzen Mehrheitsgesellschaften Race nicht die zentrale Kategorie ist. Sie wachsen im Glauben auf, nur Bildung könne sie aus der Armut befreien. Eine andere Anleitung gegen den Kapitalismus gibt es nicht; auch keinen Wegweiser in den Feminismus. Doch der Erfolg gibt ihnen recht: Viele Frauen sind heute Unternehmerinnen, Ärztinnen oder Anwältinnen, oder sie nehmen Gelegenheitsjobs an, die weniger Qualifikationen erfordern, aber regelmäßig bezahlt sind. Da sich immer mehr Frauen auf Karriere- und Bildungsziele konzentrieren, spielt die Geburtenkontrolle eine wichtige Rolle; die Familienplanung ist seit den 50er-Jahren ein fortdauernder Schwerpunkt der Politik der jamaikanischen Regierung. Ebenso die Digitalisierung. Karrierefrauen sind daher keine Seltenheit mehr, und der Feminismus ist viel organischer, als es in Deutschland und Europa den Anschein macht. Jamaika gehört außerdem zu den wenigen Ländern, die erfolgreich von einer Frau geführt wurden. Die ehemalige Premierministerin Portia Simpson-Miller regierte von 2006 bis 2007 und von 2012 bis 2016.[16]

Leider werden feministische Erfolgsgeschichten aus Schwellenländern jedoch viel zu selten erzählt. Wenn die meisten Deutschen an Jamaika denken, kommt ihnen neben Reggaemusik lediglich ein Inselparadies mit paarungswilligen Männern in den Sinn, wo besonders weiße Frauen auf ihre Kosten kommen. Andere Bilder wurden selten präsentiert. Hinzu kommt allerdings die hohe Medienpräsenz von sportlichen Ausnahmetalenten: Die US-amerikanische Filmkomödie »Cool Runnings« feierte zu Beginn der 90er-Jahre weltweiten Erfolg. Sie basiert auf der wahren Geschichte einer jamaikanischen Bobmannschaft, die 1988 an den Olympischen Spielen in Calgary teilnahm. Vielen dürften auch die jamaikanischen »Reggae-Boys« ein Begriff sein. So wurde die Nationalmannschaft bezeichnet, nachdem sie sich 1998 zum ersten Mal für die Männer-Fußballweltmeisterschaft qualifizierte. Zweifelsohne genießt Usain Bolt in Deutschland große Beliebtheit, während weibliche Leichtathletinnen wie Shelly-Ann Fraser Pryce, die ihm in nichts nachsteht, nur wenigen bekannt sein dürften. Vor einiger Zeit erfuhr ich auch von der jamaikanischen Profifußballerin Beverly Ranger, die sogar in Deutschland Ligafußball spielte und 1975 für ihr »Tor des Monats« in der deutschen Öffentlichkeit bekannt wurde.

Sport, vor allem Leichtathletik, oder der Eintritt ins Militär sind die zwei bekanntesten Wege, um in Jamaika der Armut zu entfliehen. Anstelle von Rassismus herrscht dort nämlich ein bitterer Kampf gegen Klassismus, und anstelle von rassistischer Polizeigewalt wütet eine klassenbezogene Polizeigewalt. Die Rate der tödlichen Polizeischießereien ist laut Amnesty International eine der höchsten der Welt. Die häufigsten Opfer sind arme Schwarze Männer, denen kriminelle Handlungen unterstellt werden. Außerdem werden auch arme Frauen, queere Menschen und verwaiste Kinder inhaftiert, gefoltert und ermordet. Mit diesen brutalen Maßnahmen versucht die Regierung, Armut einzudämmen, ohne wirklich die strukturellen Ursachen zu bekämpfen.[17]

Mit Gewissheit kann ich sagen, dass der Antikapitalismus mir, wie mein Sinn für Community, in die Wiege gelegt wurde. Durch den Nachlass der Schwarzen US-amerikanischen Gastprofessorin Audre Lorde, die seit den 1980er-Jahren immer wieder Berlin besuchte und ebenfalls karibische Wurzeln hatte, würde ich später lernen, meine gelebten Differenzen mit meiner inneren und nicht mit meiner äußeren Welt in Einklang zu bringen und auch gegen Rassismus, Sexismus und Kapitalismus zu kämpfen. Doch bis ich so weit war und mit Stolz sagen konnte, dass ich eine radikale Feministin bin, Schwarz und deutsch noch dazu, hatte ich noch einen weiten Weg vor mir.

5 Der Garten meiner Oma

Meine Erfahrungen mit Macht und Ungleichheit wusste ich oft nicht zu benennen, geschweige denn die Matrix aus Rassismus, Kapitalismus und dem (Euro-)Patriarchat zu erkennen, die mich wie ein Netz umgab. Diese Dinge machen sich für die meisten Menschen nur punktuell bemerkbar. Für mich waren sie jedoch wie die elastischen, oft unsichtbaren Seidenfäden eines Spinnennetzes miteinander verbunden. Egal, wohin ich lief, hatte ich Spinnfäden im Gesicht, die mich nicht vergessen ließen, dass ich mich in einer Kontinuität befand von Versklavung und Kolonialisierung, überseeischer Arbeitsimmigration und Frauenarbeit sowie der Auseinandersetzung mit weißer Vorherrschaft und den damit verbundenen Privilegien und Schönheitsidealen. Es war nicht immer einfach für mich, das Kindsein zu genießen.

Ich war Lichtjahre vom bunten, feministischen Blumengarten entfernt, den die Schwarze US-amerikanische Feministin Alice Walker 1974 in ihrem Aufsatz »Auf der Suche nach den Gärten unserer Mütter« beschrieben hatte. Ihre Erinnerungen an ihre Mutter, eine versklavte Frau, die tags auf dem Baumwollfeld arbeitete und nachts nach Hause kam, um ihren eigenen Blumengarten anzulegen, ließen sie ihre Armut vergessen.[18]

Alice Walker gewann 1983 als erste Schwarze US-Amerikanerin für ihren Roman »Die Farbe Lila«, in dem sie Facetten ihrer queeren Sexualität thematisierte, den Pulitzer-Preis. Im selben Jahr prägte sie das Konzept des »Womanism«. Nach ihren eigenen Angaben verhalte sich Womanism zum Feminismus so wie »Lila zu Lavendel«. Damit zeigt sie auf, dass der Schwarze Feminismus kein einheitliches Feld ist, das nur den Kampf gegen Schwarze Männer vor Augen hat, und legt ihren feministischen Fokus auf Themen, die für Schwarze Frauen und Männer gleichermaßen bedeutsam sind: Familie, Community und Überlebensstrategien, die allen zugutekommen sollten. 1982 prägte sie auch den Begriff »Colorism«, den sie als nachteilige oder bevorzugte Behandlung von Schwarzen Menschen allein aufgrund ihres Hauttons definiert.

Für mich war der Garten meiner Oma im Arbeiter*innenviertel Londons von großer Bedeutung. Meine Schwestern und ich verbrachten dort als Kinder viel Zeit. Wir spielten Fangen und liefen um die Wette. Als jüngstes und kleinstes Mädchen stolperte ich eines Tages beim imaginierten Weltrekordlauf über meine eigenen Füße und fiel beim Versuch, meine älteren Schwestern einzuholen, auf den betonierten Fußpfad. Grandma schaute von den Bohnenranken hoch und beobachtete, wie ich unversehrt aufstand und mich abklopfte, bevor sie in Ruhe ihre Gartenarbeit fortführte. Sie hatte uns immer im Blick, war fürsorglich, aber ließ uns machen.

Mit jedem Lauf wurde der Ehrgeiz in mir stärker, eines Tages schneller zu sein als meine Schwestern – bis ich sie schließlich einholte und mit einer Zehenlänge besiegte. Danach war es vorbei mit den Rennen. An ihre Stelle trat ein scheinbar unüberwindbarer Streit, bei dem mir unterstellt wurde, ich hätte beim Start die Linie übertreten und sei ohnehin zu früh losgelaufen. Das Rennen zählte also nicht, und ich wurde disqualifiziert. Natürlich war meine älteste Schwester Wettkampfgegnerin, Linien- und Schiedsrichterin zugleich. Seit wir hinter dem Zaun in Deutschland wohnten, verbrachten wir nur noch die Sommerferien bei unserer Großmutter. Bei schönem Wetter spielten wir im Garten und stritten noch lange über meinen misslungenen Start beim Lauf. Bei Regen spielten wir im Schlafzimmer, das wir miteinander teilten.

An einem Sommertag waren wir gerade vom Einkaufen zurückgekehrt, als es anfing, in Strömen zu regnen. Der Regen ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil wir Kinder neue Schuhe bekommen hatten. Meine waren schwarz, umhüllt von glänzendem Lack und mit einer großen goldenen Schnalle versehen. Ich war so verliebt in sie, dass ich nicht auf die neuen Schuhe meiner Schwestern achtete. Am liebsten hätte ich meine im Laden anbehalten und auf dem Heimweg getragen. Grandma überzeugte mich, sie auszuziehen, indem sie mir versicherte, der Lack würde vom Regen abgehen. Ich schaute also mit kindlicher Verzücktheit zu, wie die Verkäuferin die Schuhe in Papier wickelte und wieder in den Karton packte. Zu Hause angekommen, konnte ich nicht erwarten, sie anzuziehen. Doch Schuhe waren im Haus verboten, also stellte ich sie weit genug weg vom tropfenden Regenschirm an die Garderobe und starrte sie stundenlang an, in dem Glauben, ich könne mich darin spiegeln.

Um mich davon wegzulocken, nahm meine Schwester die leeren Kartons und sagte, wir könnten ja damit basteln. Viel Spielzeug besaßen wir als Kinder nicht, aber an Kreativität mangelte es uns dennoch nicht. Wir nahmen also Schere, Kleber und Stifte und verwandelten in stundenlanger Feinarbeit die vier Schuhkisten in ein Puppenhaus. Jeder Karton bildete ein anderes Zimmer – Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und Bad –, das wir jeweils mit Papiermöbeln entsprechend einrichteten. Die Schuhe waren schnell vergessen.

Bei meinen Schwestern fühlte ich mich geborgen. Sie waren meine besten Freundinnen. Andere Freund*innen hatte ich in der Kindheit nicht und brauchte ich auch nicht. Wir teilten unsere Wachstumslehren und -sorgen, lernten von- und miteinander, passten aufeinander auf, wenn – wie so häufig – kein Erwachsener anwesend war. Und so lernte ich sehr früh die Bedeutung der Sisterhood kennen, die mich mein Leben lang begleitete:

Sisterhood ist die tiefe und dauerhafte sozialpolitische Bindung zwischen Schwarzen Frauen, die nicht zur Erstfamilie gehören müssen. In guten Zeiten wird das Glück bedingungslos miteinander geteilt; in schweren Zeiten finden wir in Schwesternschaft emotionale Unterstützung und Trost. Sie erlaubt uns, jenseits der diskriminierenden Strukturen handlungsfähig zu bleiben und das Beste in uns durch die Augen unserer Schwestern zu erkennen. In diesem Sinne ist Schwesternschaft ein politischer Raum, in dem Schwarze Frauen mehr Sichtbarkeit erlangen. Dies setzt Ehrlichkeit, Loyalität und Vertrauen voraus.

Als ich meine Großmutter als Jugendliche lange Zeit später wieder besuchte, wurde mir bewusst, wie klein ihr Garten eigentlich war. Nach wenigen Schritten war ich bereits am anderen Ende des Pfads angelangt, den die Mauer zum Nachbargrundstück begrenzte. Sie war noch genauso bröselig wie damals, als wir mit unseren kleinen Fingern und dünnen Stöcken mühselig ein Loch hineingebohrt hatten. Ich bückte mich, um hindurchzusehen. Der Nachbargarten war inzwischen verwachsen und längst nicht mehr so prächtig wie früher. Ich lehnte mich an und schwelgte in Erinnerungen an meine frühe Kindheit, als meine Schwestern und ich noch unsere Schwesternschaft hatten genießen können.

Mit dem Umzug nach Deutschland lebten wir uns bald auseinander. Das fremde Land, die Pubertät und das Erwachsenwerden haben uns in alle vier Himmelsrichtungen verstreut. Am weitesten entfernt von allen habe wohl ich mich. Während meine Schwestern weniger politisch sind, habe ich den Weg des Widerstandes gewählt – beziehungsweise wählte er mich. Denn Aktivistin (wie auch Feministin) ist kein klassischer Berufswunsch, so, wie kleine Mädchen davon träumen, Feuerwehrfrau oder Astronautin zu werden. Vielmehr hatten mich mein Bildungsweg und mein immer tiefer werdendes politisches Bewusstsein automatisch in den Aktivismus geführt. Doch wie ein afrikanisches Sprichwort besagt, ist Wissen wie ein Garten, und wenn er nicht gepflegt wird, kann dort nicht geerntet werden. Ich machte mich also erst einmal auf, einen deutschen Schulabschluss zu machen und damit den großen, prächtig blühenden Garten in meiner Vorstellungswelt zu bestellen. Wenn er nur ansatzweise so schön wachsen würde wie der Garten meiner Grandma, würde er die Welt für mich und andere Menschen bereichern.[19]

6 »Jung, giftig und Schwarz«[20]

Meine Einschulung in die deutsche Schule erfolgte ohne Schultüte. Stattdessen platzte ich nach mehreren Umzügen mitten im Schuljahr in die vierte Klasse der einzigen Grundschule im Dorf. Niemand hatte mit mir gerechnet. Und weil das noch nicht schlimm genug war, kamen meine Schwestern auf die weiterführende Schule, weshalb ich nicht nur allein war, sondern ganz schnell ganz einsam wurde. Am ersten Schultag führte mich die Schuldirektorin an der Hand über den Korridor in meinen neuen Klassenraum. Sie klopfte kurz an die Tür und öffnete diese, ohne auf Antwort zu warten. Demonstrativ stiefelte sie vor die Tafel und zog mich förmlich hinter sich her. Alle Augen richteten sich auf mich. Bevor sie ihre Ansprache begann, ließ ich schnell ihre Hand los, merkte aber, dass dies nicht der Grund der ungeteilten Aufmerksamkeit meiner neuen Mitschüler*innen war.

Es war unschwer zu erkennen, dass keine der anderen Schüler*innen so aussahen wie ich. Sie waren alle weiß; es war keine Schwarze Person und auch keine Person of Color dabei. Hinzu kam die bunte Straßenkleidung der Schüler*innen. Keine Schuluniformen, keine gestreiften Krawatten und auch keine weißen Kniestrümpfe in schwarzen Lackschuhen, wie ich es aus der britischen Schule kannte. Der Freizeitlook ließ sie für mich weniger intelligent wirken. Die Worte, die aus dem Mund der Direktorin wichen, waren stumpf und abgehackt. Sie waren von einer faktischen Härte durchzogen, die dem Befehlston eines Generals gleichkam. Verstanden habe ich nichts.

Als es klingelte, sprangen alle Kinder wie auf Knopfdruck auf und rannten an mir vorbei in den Pausenhof. Aus der Ferne ertönte eine Kakofonie aus schreiendem, tosendem Kinderlachen, gemischt mit Straßenlärm und den entfernten Geräuschen vorbeifahrender Züge. Ich blieb mit meiner neuen Lehrerin und der Direktorin zurück in einem fast leeren Raum mit kahlen Wänden und großen Fenstern, durch die die Sonne hereinlachte. Ein kleiner Trost an diesem (wie ich fand) sehr historischen Tag.

Wie ein Paket war ich meiner Lehrerin übergeben worden, die vor der wandlangen Tafel hinter einem Pult saß und mich über ihre Brille anschaute. Es wirkte, als ob sie schon sehr viel Zeit an diesem Platz verbracht hätte. Wir begutachteten uns gegenseitig, bis sie mich mit starkem deutschen Akzent auf Englisch ansprach: »Hello and welcome to Germany!« Ich versuchte zu lächeln, war um eine bessere Antwort verlegen.

Mit dem zweiten Klingeln kehrten die Kinder aus der Pause zurück und setzten sich auf ihre festen Plätze. Ich stand noch immer wie erstarrt vor der Tafel. Als würde der Unterricht entlang meines Körpers fortgeführt werden, richteten alle wieder ihre erwartungsvollen Blicke auf mich. Zweifelsohne spürte ich, wie wenig sie ihren Augen trauten: Das kleine Schwarze dürre Kind aus dem Sachkundeunterrichtsbuch stand leibhaftig vor ihnen und sollte gerettet werden. Tatsächlich war ich als Kind ähnlich klein und mager wie die afrikanischen Kinder in deutschen Schulbüchern immer dargestellt werden. Ein Pausenbrot, wie es in Deutschland üblich ist, hatte ich an diesem Tag auch nicht dabei, weshalb der Hunger sehr bald anklopfte und mich wahrscheinlich noch verzweifelter aussehen ließ. Und die Tatsache, dass ich noch kein Deutsch sprach, machte mich zum perfekten Anschauungsobjekt, schließlich konnten meine Mitschüler*innen nur minimal oder gar nicht mit mir reden.

Zur allgemeinen Enttäuschung wurde ich schließlich aus dem imaginierten Laborkäfig entlassen und bekam den letzten freien Platz neben einem dunkelhaarigen Mädchen namens Nicole zugewiesen. Zu meinem Glück sprach sie ein paar einzelne Worte Englisch und hatte Spaß daran, in Zeichensprache mit mir zu kommunizieren. In den frühen 80ern war es gar nicht so selbstverständlich wie heute, dass fast alle junge Menschen Englisch sprechen.

Ende der Leseprobe