Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Michael Billig deckt die Machenschaften der deutschen Müllmafia auf und schreibt einen wahren Wirtschaftskrimi. Deutschland sieht sich gern als Vorbild in Sachen Müllentsorgung und lässt sich als Recycling-Weltmeister feiern. Doch: So sauber, wie es scheint, ist Deutschland nicht. Eine etablierte Schattenwirtschaft mit unzähligen beteiligten Unternehmen täuscht eine fachgerechte Entsorgung nur vor. Quer durch die Republik wird gepanscht, gefälscht und manipuliert. Auf Hunderten illegalen Mülldeponien lagern Berge von teils hochgefährlichen Stoffen – tickende Zeitbomben. Investigativ-Journalist Michael Billig zeigt die Folgen der illegalen Abfallentsorgung für Mensch und Umwelt auf und richtet den Blick gezielt auf deren kriminelle Dimension und die Folgen für Wirtschaft und Kommunen. Denn die völlig unzureichende Kontrolle der hohen Umweltstandards treibt die Gewinnspanne zwischen legal und illegal entsorgtem Müll in schwindelnde Höhen. Die Entsorgungswirtschaft ist ein Millionengeschäft, mit dem mehr Geld verdient wird als mit Drogen. "Denn wer seinen Müll loswerden will, muss dafür bezahlen. Die Entsorgung kostet Geld, viel Geld. Die hohen Kosten und der Entsorgungsdruck machen ihn schließlich auch für Leute zu einem begehrten Stoff, die in der Kreislaufwirtschaft eigentlich nicht vorgesehen sind – für Billig-Entsorger und Kriminelle." Michael Billig zieht erstmals Bilanz, die auf jahrelangen Recherchen basiert und die die Beobachtung von Gerichtsprozessen, Gespräche mit Ermittlern und Insidern, die Auswertung von Ermittlungsakten und Unterlagen von Kontrollbehörden sowie die Erkundung illegaler Abfalllager in Deutschland umfasst. Es wird überdeutlich: Die Müllentsorgung ist ein massives, ungelöstes Problem, das auch in Deutschland Mensch und Natur gefährdet. "In der Branche heißt es, Müll sucht sich das billigste Loch. Die deutsche Müllmafia hat es im eigenen Land gefunden."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

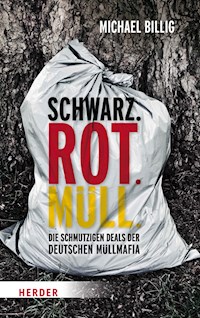

Michael Billig

Schwarz. Rot. Müll.

Die schmutzigen Deals der deutschen Müllmafia

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2019

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Covergestaltung: © Network! Werbeagentur GmbH, München

Covermotiv: © Jens Haas / plainpicture

E-Book-Konvertierung: Daniel Förster

ISBN (E-Book): 978-3-451-81590-4

ISBN (Buch): 978-3-451-39494-2

Wichtige Vorbemerkung für die Leserin und den Leser

Zahlreiche Namen von Personen, Unternehmen und Orten werden in diesem Buch abgekürzt beziehungsweise verfremdet. Die verfremdeten Namen sind jeweils bei der ersten Nennung mit einem * gekennzeichnet. Alle Klarnamen liegen dem Autor vor, alle Tatsachenbehauptungen im Buch sind belegbar und entsprechen der – erschreckenden – Wirklichkeit.

Inhalt

Einleitung Der teuerste Abfall im billigsten Loch

Kapitel 1 Die erste Spur

Kapitel 2 Sauberland

Kapitel 3 Der Ex-Polizist

Kapitel 4 Kleine Gefälligkeiten

Kapitel 5 Grubenkämpfe

Kapitel 6 Wie Pech und Schwefel

Kapitel 7 Die Drehscheibe

Kapitel 8Ungeklärter Dreck

Kapitel 9 Fauler Zauber

Kapitel 10 Komplizen

Kapitel 11 Müllmafia-Republik

Kapitel 12 Lukrativer Dreck

Kapitel 13 Müll und Mäzene

Kapitel 14 Der Landrat

Kapitel 15 Der Privatdetektiv

Kapitel 16 Bargeld und Autos

Kapitel 17 Müllschiffe

Kapitel 18 Kampanien-Deals

Kapitel 19 Verschwundener Fremdabfall

Kapitel 20 Gefährlicher Italo-Müll

Kapitel 21 Zähe Beweisaufnahme, kurze Prozesse

Kapitel 22 Die Ermittlungsbehörden kapitulieren

Kapitel 23 Das giftige Erbe

Kapitel 24 Verfluchter Schlamm

Kapitel 25 Giftmüll auf Abwegen

Kapitel 26 Quecksilber-Spezialisten

Schluss Die schmutzigen Deals gehen weiter

Anhang

Über den Autor

Einleitung Der teuerste Abfall im billigsten Loch

Müll ist nichts, was man in Deutschland einfach wegwirft. Müll wird gesammelt, gewogen, beprobt, sortiert und verwertet. Wie ein wertvoller Rohstoff. Die bunten Tonnen vor unseren Haustüren heißen Wertstofftonnen. Kein Volk trennt seinen Müll so akribisch wie wir Deutschen. Blaue Tonne, Gelber Sack, Biotonne, kommunale Recyclinghöfe, Schadstoffmobile und der Einzelhandel als Sammelstelle für ausgediente Glühbirnen, Altbatterien und Elektroschrott. Müll wird nicht weggeschmissen, Müll wird erfasst.

Erfassung und Verwertung sind gesetzlich streng geregelt. Für manche Sorten Müll gibt es eigene Gesetze und Verordnungen: Altautoverordnung, Altölverordnung, Batteriegesetz, Verpackungsgesetz, Altholzverordnung und so weiter. Die Regelwerke schreiben in einigen Fällen sogar Sammelquoten vor. Nichts wird dem Zufall überlassen. Alles hat seine Ordnung.

Müll ist der Grundstoff für eine boomende Branche. Die Abfallwirtschaft beschäftigt rund 270.000 Menschen. 11.000 staatliche, halbstaatliche und private Unternehmen in Deutschland setzen mit Müll insgesamt rund 70 Milliarden Euro jährlich um. Sie sammeln Müll und befördern ihn. Sie schleusen ihn durch ihre Anlagen. Sie trennen ihn in seine Bestandteile, schreddern, mischen und befreien ihn von Schadstoffen. Sie ballieren, recyceln, verheizen und verfüllen. Nur, was gar nicht mehr zu gebrauchen ist oder gefährlich bleibt, wird deponiert.

Das Ergebnis sind traumhafte Verwertungsquoten, die in Europa und in der Welt ihresgleichen suchen: Der sogenannte Siedlungsmüll, der in unseren bunten Tonnen und anderen Erfassungssystemen landet, wird zu 95 Prozent verwertet. Bau- und Abbruchabfälle erhalten als Ersatzbaustoff im Wege- und Straßenbau eine neue Daseinsberechtigung; die offizielle Quote liegt hier bei 90 Prozent. Selbst für 80 Prozent des Industriemülls in Deutschland findet sich noch eine Verwendung.

Die Abfallbranche entsorgt keinen Müll, sie managt Ressourcen. Stolz nennt sie sich Kreislaufwirtschaft und Deutschland auch schon mal Recyclingweltmeister. Doch Verwerten ist nicht gleich Recyceln.

Der Plastikmüll aus dem Gelben Sack etwa wird größtenteils in Verbrennungsanlagen verfeuert. Der Wertstoff wird zum Ersatzbrennstoff – und vernichtet. Er ersetzt Kohle, Gas und Erdöl. Wie bei diesen fossilen Energieträgern wird auch die Energie des Mülls genutzt und in Strom, Wärme und Prozessdampf umgewandelt. Toxische Filterstäube, die bei diesen und anderen industriellen Verbrennungsprozessen anfallen, können ebenfalls »verwertet« werden, zum Beispiel in einem stillgelegten Bergwerksstollen. Als Füllmaterial, sogenannter Bergversatz, bewahrt der Müll den Stollen vor dem Einsturz. Faktisch wird er untertägig abgelagert. In der offiziellen Statistik zählt er aber als verwertet. Auf diese Weise lässt Deutschland jedes Jahr Zehntausende Tonnen teils hochgiftige Industrieabfälle verschwinden. Schutt und andere mineralische Abfälle können sogar auf einer Deponie enden und dennoch als verwertet gelten, etwa als oberste Abdeckung, genannt Rekultivierungsschicht.

Solche Verwertungswege zeigen es schon: Müll mag zwar ein Wertstoff sein, aber er muss vor allem immer noch eins: Müll muss weg. Andernfalls häuft er sich an, stinkt, lockt Ungeziefer an, verschmutzt die Umwelt. Niemand räumt ihn gern weg, niemand will ihn haben. Daran hat auch die Einführung von Wertstofftonnen nichts geändert. Zwar gibt es in Deutschland inzwischen eine hoch entwickelte Müllindustrie mit modernsten Sortier- und Verbrennungsanlagen. Sie warten nur auf den Müll, um ihn zu verwerten, zu versilbern. Denn wer seinen Müll loswerden will, muss dafür bezahlen. Die Entsorgung kostet Geld, viel Geld. Auch wenn verwertet wird.

Die hohen Kosten und der Entsorgungsdruck machen ihn schließlich auch für Leute zu einem begehrten Stoff, die in der Kreislaufwirtschaft eigentlich nicht vorgesehen sind – für Billig-Entsorger und Kriminelle. Diese bieten ihre Dienste zu Preisen an, die eine fachgerechte Entsorgung praktisch unmöglich machen. Wie und wo entsorgt wird, das will dann aber niemand so genau wissen. Hauptsache, der Müll ist weg. Tag für Tag fällt so viel davon an. Das enorme Abfallaufkommen ist ein nach wie vor ungelöstes Problem in Deutschland. Diese Anbieter haben Lösungen. Sie finden selbst für den teuersten Abfall noch ein billiges Loch – trotz stetig wachsender gesetzlicher Anforderungen an die Entsorgung und an ihre Überwachung durch Behörden. Es müssen trickreiche Billig-Entsorger sein.

Wenn sich mal zeigt, wie schmutzig ihre Tricks sind, wird dies zu »Einzelfällen« erklärt. Am liebsten aber wird geschwiegen, über Verstöße auch hinweggesehen. Hauptsache, der Müll kommt auch in Zukunft weg. Dabei ist doch klar: Die Sache stinkt zum Himmel. Zu viel ist schon passiert. Zu viel rottet auf illegalen Mülldeponien vor sich hin – ja, mitten in Deutschland, dem Musterland der modernen Abfallentsorgung. In der Statistik verwertet, in der Realität verklappt. Das Verklappen hat System. Das Risiko ist klein, die Gewinnspanne enorm. Größer als beim Drogenhandel. Auch Vertreter von Behörden sind in diese Machenschaften verwickelt. Die Kreislaufwirtschaft, sie läuft nicht nur unrund. Sie wird hintergangen. In ihrem Schatten hat sich eine Parallelwelt etabliert, gleichsam mafiöse Strukturen. Ein Netzwerk aus Firmen und Personen, die bei der Entsorgung von Müll ihren eigenen Regeln folgen – und damit Millionen scheffeln.

Wie gut vernetzt und organisiert die deutsche Müllmafia ist, zeigte sie ab Juni 2005 auf bislang eindrücklichste Weise. Das Deponieverbot war gerade in Kraft getreten. Selbst die Reste unseres Hausmülls aus den grauen Tonnen dürfen seitdem nicht mehr einfach deponiert, sondern müssen verwertet werden. Milliarden flossen in die Modernisierung von Anlagen. Deutschland war wieder mal Vorreiter. Und die Müllmafia bestens vorbereitet. Sie ließ Millionen Tonnen Müll in dunklen Kanälen verschwinden. Sie wird es wieder tun. Es wird Zeit, Licht in diese Schattenwelt zu bringen.

Kapitel 1 Die erste Spur

Bereits seit zwei Stunden war der Polizist Ralf S. unterwegs, Bundesautobahn 30. Bislang keine besonderen Vorkommnisse, kein spezieller Auftrag. Niemand bei den Ermittlungsbehörden ahnte etwas von der großen Schieberei, die auf Deutschlands Straßen im Gange war. Auch S. nicht, als er an diesem nasskalten Februartag im Jahr 2007 einen Lastwagen stoppte. Anfangs war es eine Kontrolle wie jede andere. Doch sie entwickelte sich bald schon zu etwas Größerem, so groß, dass sich schließlich das Bundeskriminalamt dafür interessieren sollte.

Ralf S., damals 41, fuhr Streife, wie fast jeden Tag auf der A30. Diese Autobahn ist Teil der West-Ost-Verbindung, die von der deutsch-niederländischen Grenze bis nach Berlin führt und noch darüber hinaus.

S. war auf der Fahrbahn Richtung Hannover unterwegs, als der Lastwagen einer Spedition aus dem Landkreis Vechta in sein Blickfeld geriet. Normale Zugmaschine, fester Auflieger. Mit einem »A« deutlich sichtbar als Abfalltransport gekennzeichnet. Keine frischen Unfallspuren am LKW, keine auffällige Fahrweise. Nichts, was verdächtig gewesen wäre. S. entschied sich dennoch dafür, das Fahrzeug anzuhalten. An der Abfahrt Natbergen war es so weit. Kontrolle des Schwerlastverkehrs. Wie gesagt, nichts Besonderes. Dienst nach Vorschrift. Es war gegen acht Uhr morgens.

Als der Autobahnpolizist aus seinem Streifenwagen stieg und sich dem LKW näherte, roch es unangenehm. Erst jetzt sah er, dass von der Ladefläche eine dunkelbraune Flüssigkeit tropfte. Ralf S. verlangte nach den Papieren. Führerschein, Fahrzeugbrief. Die Frachtpapiere fehlten. Aber auf einem Wiegeschein stand, was der LKW angeblich geladen hatte: mineralische Abfälle. Das passte nicht zu dem fauligen Gestank, der von der Fracht ausging. Polizist S. ließ sich die Ladung zeigen. Der Fahrer öffnete die Plane, die über den Hänger gespannt war. Zum Vorschein kam ein bräunliches, feuchtes Gemisch mit hohen organischen Anteilen. S. erkannte auch jede Menge Plastikfetzen. Dass die Ladung als »mineralische Abfälle« deklariert war, machte ihn stutzig. Doch er war Polizist, kein Experte für Abfall. Den forderte er aber an. Spätestens jetzt war es keine gewöhnliche Kontrolle mehr.

Der Lastwagen musste Ralf S. zum nahe gelegenen Stützpunkt der Autobahnpolizei folgen, der im Wesentlichen aus einem flachen Klinkerbau und einer Fahrzeugwaage bestand. Kurz nach ihnen traf auch die angeforderte Verstärkung ein, eine Mitarbeiterin einer Abfallbehörde. Sie definierte die fragwürdige Fracht als »Rückstände aus der Abfallbehandlung«. Das hieß, dass der geladene Müll schon einmal über Förderbänder gelaufen war und höherwertige Materialien aussortiert worden waren. Dies war demzufolge der minderwertige Rest. Was es aus Sicht der Sachverständigen aber auf keinen Fall war: mineralischer Abfall.

Die Unstimmigkeit zwischen Wiegeschein und tatsächlichem Befund konnte auch mit einem Anruf bei der Spedition nicht beseitigt werden. 30 Minuten später klingelte Ralf S.s Telefon und es meldete sich ein Mitarbeiter der R. Abfallentsorgung GmbH*. Von dieser Firma, die im Münsterland mehrere genehmigte Abfallanlagen betrieb, stammte die Fracht. Bei ihr war sie geladen worden. Der Anrufer, der sich als Disponent des Unternehmens vorstellte, behauptete, es handele sich bei der Ladung um das ausgewiesene Transportgut. Was damit am Zielort passiere, könne er nicht sagen.

Empfänger der ominösen Fracht war laut Papierlage eine Recyclingfirma mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen betrieb südlich der Hauptstadt, in der brandenburgischen Provinz, eine Sortieranlage für Haus- und Gewerbemüll, was in S. zusätzliches Misstrauen weckte. In seinem Einsatzbericht, den er zwei Tage nach der Kontrolle verfasste, äußerte er »erhebliche Zweifel, dass eine weitere Zwischenbehandlung wirtschaftlich gesehen vertretbar sein dürfte«.

Am Ende waren es zu viele Ungereimtheiten, die er auch nach Stunden nicht aufklären konnte. »Ob die Reststoffe einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung zugeführt werden sollten, muss aufgrund der Gesamtumstände bezweifelt werden«, schrieb der Polizist in seinen Bericht. Es bestehe der dringende Verdacht des verbotenen Umgangs mit gefährlichen Abfällen. Der LKW durfte nicht weiter. Der stinkende Müll musste dorthin zurück, wo er hergekommen war.

Auch wenn dieser eine Lastwagen sein Ziel nicht erreichte: Abertausende vor und nach ihm schafften es. Er war Teil der wohl größten Abfallverschiebung in der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands. Sie lief im Februar 2007 auf vollen Touren. Und sie lief vor allem in eine Richtung: von West nach Ost, von den alten in die neuen Bundesländer.

Szenenwechsel. Sechs Wochen später in einem Kiefernforst im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg: Vom Rande einer Kiesgrube beobachteten zwei Mitarbeiter aus dem Umweltamt des Landkreises Teltow-Fläming Unglaubliches. Zu DDR-Zeiten hatten die umliegenden Dörfer das gewaltige Loch als Müllkippe genutzt. Nun sollte dieser Bereich gesichert und rekultiviert werden. Der andere Teil des ehemaligen Tagebaus, wo nach der Wende noch Sand und Kies abgebaut worden waren, ein beachtlicher Krater, sollte wieder aufgefüllt werden. Zum Abdecken der DDR-Altlast und zum Befüllen der Grube waren mineralische Abfälle wie Schutt, Steine und Böden zugelassen. Diese Materialien, die größtenteils auf Baustellen anfielen, durften keine schädlichen Stoffe enthalten.

Was die Mitarbeiter der Umweltbehörde an diesem 23. März 2007 gegen 11.35 Uhr erspähten, war jedoch eine gänzlich andere Art von Müll: ein organisches Gemisch, gelbbraun, versetzt mit Kunststoffresten und Batterien. Für Altlast und Grube völlig ungeeignet. »Der Radladerfahrer begann dennoch damit, das frisch angelieferte Material mit Sand abzudecken und den Einbau abzuschließen«, wie die Behördenvertreter später in ihren amtlichen Unterlagen festhielten. Als sie sich zu der Stelle begaben und mit ihren Füßen im Sand scharrten, legten sie noch mehr von dem Gemisch frei. Den Fachmännern fiel auf, dass der Müll trotz der kalten Temperatur, die an diesem Tag herrschte, handwarm war und einen faulig-säuerlichen Geruch verströmte. Beides Hinweise auf Gärungsprozesse. Wie bei Hausmüll.

Das konnte eigentlich nicht sein, vor allem: Das durfte nicht sein. Denn seit dem 1. Juni 2005 gilt in Deutschland ein Deponieverbot. Seitdem müssen Hausmüll und ähnliche Abfälle verarbeitet werden. Sie dürfen nicht mehr direkt auf Mülldeponien landen, geschweige denn in ausgebeuteten Ton- oder Kiesgruben.

Verantwortlich für die Arbeiten in der verdächtigen Grube waren zwei Unternehmen. Das einefür die Altlast und das andere für den Tagebau. Das Sagen aber, das hatte nur ein Mann: Bernd C.*, Inhaber und Geschäftsführer beider Firmen.

Die Umweltkontrolleure stellten Bernd C. noch am Tag ihrer Entdeckung zur Rede. Bislang hatte C. mit den Behörden keine Probleme. Er galt als Vorzeigeunternehmer. Aber bislang hatten sich die Kontrolleure auch immer beim Grubenchef angemeldet. Nun waren sie ungekündigt da. Und was sie beobachtet und entdeckt hatten, ließ sich nicht leugnen.

Unternehmer C. zeigte sich reumütig und ließ den Müll gleich wieder ausgraben. Zugleich lenkte er den Verdacht – ob bewusst oder nicht – auf jemand anderen: Das »Material« sei als mineralischer Abfall angeliefert worden. Von einer Firma aus Nordrhein-Westfalen, der R. Abfallentsorgung GmbH im Münsterland, wie C. bereitwillig erzählte. Bei den Lieferungen habe es zuletzt »Qualitätsprobleme« gegeben. Er habe deswegen Kontakt zum Unternehmen aufgenommen.

Die Mitarbeiter der Umweltbehörde notierten offenbar eifrig mit, denn es ist alles in den Akten der Behörde nachzulesen. Beim Namen des Lieferanten müssen sie aufgehorcht haben. Es war dieselbe Firma, die der Autobahnpolizist Ralf S. einige Wochen zuvor in seinem Einsatzbericht erwähnt hatte.

Wegen S. waren die Kontrolleure überhaupt hier. Die Polizei hatte ihnen den Einsatzbericht geschickt. Sie kannten den Verdacht. Und sie kannten die Sortieranlage, die als Ziel des Abfalltransports angegeben war. Sie befand sich bei einem Dorf keine zehn Autominuten von der Kiesgrube entfernt. Chef dieser Anlage war – Bernd C. Mit damals erst Anfang 30 war der Unternehmer schon richtig gut im Geschäft. Die Frage, die sich den Mitarbeitern der Umweltbehörde nun aufdrängte: Waren diese Geschäfte auch sauber?

Bernd C. jedenfalls gab sich als Saubermann. Drei Tage nach dem unerwarteten und für ihn auch unangenehmen Besuch der Umweltkontrolleure teilte er ihnen schriftlich mit, dass das »Material« ausgebaut und ordnungsgemäß entsorgt worden sei. »Ein schädlicher Bodeneintrag konnte so verhindert werden«, schrieb er. Auch wenn es sich nur um 75 Tonnen Abfall, rund drei LKW-Ladungen, gehandelt haben soll und alles bereinigt schien, der Ermittlungseifer der Umweltkontrolleure war geweckt. Dieses Mal würden sie die Sache nicht auf sich beruhen lassen.

In den Vorjahren war es Bernd C. in solchen Fällen immer wieder gelungen, zu beschwichtigen. Zumeist war es mit einem Anruf getan, wenn nötig wurde ein Schreiben aufgesetzt. Als 2005 ein Lastwagen auf dem Weg zur Kiesgrube umstürzte und dabei seine Fracht verlor, zeigte sich, was der geladen hatte: Bauabfall, Holz und Folien, also auch Stoffe, die in der Grube nichts zu suchen hatten. Jemand hatte den Unfall offenbar beobachtet und gemeldet. Anonym, wie es hieß. Die Behörden verlangten von C. eine Erklärung zum Verbleib des Mülls. Schriftlich ließ er sie wissen: Die »Störstoffe« seien aussortiert und von der anliefernden Firma zurückgenommen worden. Die Umweltbehörde wollte das schwarz auf weiß haben und forderte einen Beleg des Lieferanten. Abfallkontrolle auf dem Papierweg. Die Behörde bekam ihren Zettel, ausgestellt von der F. Entsorgungs GmbH* aus Berlin. Damit war die Sache erledigt, so schien es.

Am 1. Februar 2006 um 14.45 Uhr klingelte in der Umweltbehörde in Luckenwalde das Telefon. Ein Mann, der seinen Namen nicht nennen wollte, meldete sich mit noch brisanteren Informationen. Der Anrufer behauptete, in der Grube von Bernd C. werde Müll verklappt. Containerfahrzeuge würden Holzabfälle und Plastikmüll anliefern. Auch anderes Zeug sei darunter. Das werde abgekippt und von einem Radlader mit Erde bedeckt. Es herrsche ein reges Kommen und Gehen.

Auch dieser Anruf blieb letztlich folgenlos. Das Verklappen, die illegale Abfallentsorgung im großen Stil, gilt als Spezialität italienischer Mafiosi. Eine Müllmafia in Brandenburg – das konnten oder wollten sich die Mitarbeiter der Umweltbehörde offenbar nicht vorstellen. Sie begnügten sich damit, das Landesamt für Bergbau in Cottbus über die Anschuldigungen zu informieren. Diese Behörde saß zwar 120 Kilometer weit weg, dennoch war es ihre Aufgabe, die Tätigkeiten im Tagebauloch zu kontrollieren.

Der zuständige Mitarbeiter beim Bergamt konfrontierte Bernd C. mit den Vorwürfen, der empört alles von sich wies und in einem Schreiben an das Bergamt über »versuchte Rufschädigung« klagte. Damit war auch diese pikante Geschichte vorerst wieder aus der Welt.

Ein gutes Jahr später ließen sich die Umweltkontrolleure nach ihren Beobachtungen in der Kiesgrube nicht mehr ins Bockshorn jagen und mit Papieren abspeisen. Sie informierten die Staatsanwaltschaft: »Mitteilung über den Verdacht auf eine Umweltstraftat«. Der förmliche Titel täuscht über den delikaten Inhalt hinweg. Sie vermuteten nicht nur ein Umweltdelikt. Hier ging es um mehr, wie diese Rechnung, die sie in ihrem Schreiben aufmachten, verdeutlicht: 100 Euro pro Tonne – das sei der bundesweite Durchschnittspreis für die gesetzeskonforme Entsorgung solcher Abfälle, wie sie sie in der Grube entdeckt hatten. So viel hätte demzufolge die R. Abfallentsorgung GmbH wohl oder übel bezahlen müssen. Das Entsorgungsunternehmen von Bernd C. bot seine Dienste für rund 20 Euro an. Das wollten die Kontrolleure von Mitarbeitern in C.s Sortieranlage erfahren haben. Die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen ließ sie ahnen, »weshalb sich Abfalltransporte aus dem äußersten Westen der Bundesrepublik anscheinend lohnen«. Wenn das alles stimmte, dann sparte die Firma R. Abfallentsorgung mit jeder Tonne Müll, die sie aus dem Münsterland ins rund 500 Kilometer entfernte Brandenburg verfrachtete, 80 Euro. Bedenkt man, dass ein Lastwagen knapp 25 Tonnen transportierte, machte das bis zu 2.000 Euro pro Fahrt. Der Profit des Unternehmens allerdings hing noch von weiteren Faktoren ab. Abgesehen von den Kosten für Personal, Anlagenbetrieb und Fuhrpark selbstverständlich auch von Einnahmen.

Das Unternehmen R. Abfallentsorgung war bereits bezahlt worden, von denen, die den Abfall produziert und der Firma zur ordnungsgemäßen Aufbereitung und Entsorgung überlassen hatten. Wie viel die R. Abfallentsorgung GmbH dafür kassiert hatte, blieb ihr Geheimnis. Vermutlich war es weniger als marktüblich und sie nahm deswegen den weiten Weg gen Osten auf sich. Doch das ist Spekulation. Sicher dagegen ist: Je mehr sie für die Annahme des Abfalls verlangt hatte, desto höher fiel nun ihr Gewinn aus.

Damit sich dieses Geschäft auch für Bernd C. lohnte, musste er die angelieferten Abfälle noch kostengünstiger wieder loswerden. War etwa die Grube, die nur zwei Dörfer weiter versteckt in dem Waldstück lag, diese preiswerte Lösung? Die Umweltkontrolleure entschlossen sich zu einem weiteren Besuch in C.s Kiesgrube. Sie wollten untersuchen, »ob tatsächlich nur geeignete Abfälle verbaut wurden«. Was sie dann mit einem Radlader zutage förderten, erhärtete ihren ungeheuren Verdacht: alte Feuerzeuge, ausgedientes Verpackungsmaterial und kleingehäckselter Plastikmüll. Bei ihren Grabungen stießen sie auch auf Überreste eines Abbeizmittels, das zum Entfernen von Lacken genutzt wird und wegen seiner krebserregenden chemischen Bestandteile als Sondermüll entsorgt werden muss. Die Umweltbehörde verhängte nach diesen Funden einen Stopp fürs Abdecken der Altlast. Das Bergamt stoppte seinerseits die Verfüllung des ausgebeuteten Restlochs. Bernd C. legte über seinen Anwalt Widerspruch gegen beide Anordnungen ein. Die Behörden wiesen die Widersprüche umgehend zurück. Der Anwalt klagte am Verwaltungsgericht.

Wegen der Altlast einigten sich die beiden Streitparteien im Jahr 2010 darauf, die Rekultivierung fortzusetzen. Seitdem darf C. nach mehrjähriger Pause auf diesem Teil des ehemaligen Tagebaus weiter ablagern. Aus dem Loch ist längst ein Berg erwachsen, der mittlerweile sogar die Baumwipfel überragt. Fertig rekultiviert ist der Ort (Stand Juni 2019) aber noch immer nicht. Der andere Teil der Grube liegt still. Ihn durfte C. seit dem verordneten Stopp nicht mehr anfassen. Hier wachsen Kiefern über den Dreck.

Im Juli 2007, ein Vierteljahr nach den Kontrollen kam es unweit von Bernd C.s Grube zu einer Razzia. Hinter der Kleinstadt Jüterbog, kurz vor dem Ortsteil Markendorf, entdeckten Polizei und Staatsanwaltschaft eine illegale Mülldeponie. Ein Gericht stellte später fest, dass dort rund 70.000 Kubikmeter Abfall, umgerechnet rund 2.500 LKW-Ladungen, verklappt worden waren. Mindestens. Das ganze Ausmaß ließ sich nicht ermitteln. Der Dreck liegt viele Meter tief im märkischen Sand vergraben.

Eine illegale Mülldeponie mitten im Sauberland Deutschland. Der »Markendorf-Komplex« ließ die Behörden langsam aufwachen. Ans Licht kam der Fall aber nur, weil einer der Beteiligten nicht länger mitmachen wollte und auspackte. Betreiber der schwarzen Deponie waren vier Männer: Ein mehrfach vorbestrafter und gewaltbereiter Hehler, der, je länger das Geschäft andauerte, immer mehr vom Gewinn für sich abzweigte. Ein Immobilienentwickler, der sich von diesem, seinem ehemaligen Kompagnon betrogen und später auch bedroht fühlte. Er war es, der das schmutzig-lukrative Geschäft schließlich an die Behörden verriet. Die beiden anderen waren die, die die Grube Markendorf als Müllversteck auserkoren hatten, und vor allem waren sie diejenigen, die den Dreck besorgen konnten: ein Müllmakler und ein Entsorgungsunternehmer.

Der Entsorger war Jan F.* aus Berlin. Niemand anderes als der, der Bernd C. im Jahr 2005 einen Beleg für die Rücknahme von Abfällen ausgestellt und dem Grubenbesitzer damit aus der Bredouille geholfen hatte. Jan F. wusste, wie es lief. Er war schon einmal aufgeflogen, durfte aber weitermachen und machte weiter. Ein Tatort: seine Betriebstätte in Berlin-Köpenick, wo sich wenige hundert Meter entfernt zeitweise auch der Geschäftssitz der Firma von Bernd C. befand. Jan F. gehörte wie die R. Abfallentsorgung GmbH aus dem Münsterland zu Bernd C.s Lieferanten. Zwischenzeitlich soll er mehr Müll zu C. nach Brandenburg transportiert haben als in die eigene Grube, was bei seinen Komplizen in Markendorf wohl für Zwist sorgte.

Obwohl es mehr als genug von dem Dreck gab, war es ein Kampf um jede Fracht. Die einen wollten den Müll unbedingt loswerden. Andere gierten danach. Wie im Rausch. Der Müll war ihr Gold. Sie konnten damit reich werden, insbesondere in diesen Jahren. Das stellten auch Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft fest, die am 27. September 2007, fast acht Monate nach der Kontrolle des Abfalltransports auf der Autobahn in Niedersachsen, bei Bernd C. anrückten und die Grube, sein Privathaus und Geschäftsräume durchsuchten. Zu dieser Zeit waren Ermittlern zufolge bereits mehr als 300.000 Tonnen Abfall in der Kiesgrube von C. vergraben worden. Diese Menge entspricht dem jährlichen Müllaufkommen einer Großstadt wie Hannover. Rund 7.200 Tonnen des verklappten Mülls kamen laut Staatsanwaltschaft von der R. Abfallentsorgung GmbH aus dem Münsterland. Mehr als doppelt so viel von Jan F. aus Berlin.

C. soll ein weites Netz aus Lieferanten gespannt haben. Dazu gehörten eine Entsorgungsfirma aus Sachsen-Anhalt und eine aus Brandenburg. Auch sein Schwiegervater, ein Holländer, belieferte ihn. Dieser betrieb einen Schrottplatz. Speditionen schafften aus Niedersachsen Müll heran, etwa von einer Firma aus dem Landkreis Nienburg. Bernd C. schickte offenbar auch die firmeneigenen Lastwagen zu den Abfallproduzenten, um den Müll selbst abzuholen.

Mit dem Dreck kam auch das Geld. 6.580.000 Euro soll Bernd C. den Ermittlungen zufolge eingenommen haben. »Die von ihm erzielten Einnahmen dienten dabei nicht der ordnungsgemäßen Entsorgung des von ihm angenommenen Abfalls, sondern ausschließlich der persönlichen Gewinnmaximierung, also einem Erwerbsstreben, welches ein ungewöhnliches, sittlich besonders anstößiges Maß aufwies«, wie es die Staatsanwaltschaft Potsdam in ihrer Anklageschrift gegen ihn formulierte. Doch Bernd C. war nicht der Einzige, der an diesem Geschäft verdiente. Die Kette der Profiteure ist lang. Auch Müllmakler und Lieferanten machten ihren Schnitt. Während C. ins Visier der Ermittler geriet, suchten sie bereits nach neuen Löchern für ihren Dreck.

Illegale Mülldeponien in Deutschland im Jahr 2007. Wie war das möglich, nachdem man schon 15 Jahre zuvor beschlossen hatte, Müll nicht mehr zu deponieren?

Kapitel 2 Sauberland

Es war lange geplant, schon unter der Regierung von Helmut Kohl, dem Kanzler der Einheit: Drei Jahre nach der politischen Wende sollte nun die Müllentsorgung in Deutschland revolutioniert werden. Im Mai 1993 erfolgte der erste Vorstoß, die Technische Anleitung Siedlungsabfall, kurz Tasi. Ihr großes Ziel: das Ende der klassischen Mülldeponie. Schluss sollte sein mit dem Abkippen und Vergraben. Müll sollte künftig verarbeitet und verwertet werden wie ein Rohstoff. Es war der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft. Fortschrittlich, aber auch dringend notwendig, denn die bloße Ablagerung von Müll birgt Gefahren. Das wusste man damals schon.

Ein Merkblatt über »die geordnete Ablagerung von Abfällen« hatte bereits im Jahr 1979 vor Deponiegas und Sickerwasser gewarnt. Das eine kann die Luft verschmutzen, das andere Boden und Grundwasser verseuchen.

Beides fiel auf den alten Müllkippen an, Gas durch biologische Abbauprozesse in ihrem Innern. Gestank, Brände, Explosionen und Erstickungsgefahr zählte das Merkblatt als mögliche Folgen der Gasbildung auf. Der Hauptbestandteil von Deponiegas ist Methan. Ein Klimakiller, wie man mittlerweile auch weiß. Schädlicher als Kohlendioxid.

Die zweite Gefahrenquelle, die daran erinnert, dass der Müll zwar aus den Augen der Menschen verschwand, aber nicht aus der Welt, entsteht durch Wasser, das durch den Deponiekörper sickert, Schadstoffe auslaugt und diese zu einem mitunter giftigen Cocktail verrührt. »Das Sickerwasser muss aufgefangen werden«, hieß es im Merkblatt von 1979. Mehr als Empfehlungscharakter hatte das immerhin 41 Seiten umfassende Papier aber nicht. Dabei sind die Anforderungen an eine Deponie, die darin formuliert wurden, in großen Teilen heute noch gültig.

Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein hatte man in Deutschland Abfall einfach im nächstbesten Loch versenkt. Mancherorts Produktionsabfälle der Chemieindustrie in der gleichen Grube wie Hausmüll. Ganz legal. In West- genauso wie in Ostdeutschland. Rund 66.000 sanierungsbedürftige Müllkippen überziehen heute die wiedervereinigte Republik und belasten die Umwelt. Teure Altlasten, aufgebürdet heutigen und künftigen Generationen.

Die Anfang der 1990er-Jahre eingeleitete Abfallrevolution sollte dafür sorgen, dass nicht noch mehr Sanierungsfälle hinzukommen. Die Gefahr war da, schließlich wurden die Müllberge nicht kleiner. Das Abfallaufkommen in Deutschland nahm schier unaufhaltsam zu. Wenigstens sollte nichts mehr davon direkt auf die Deponie. Geleerte Flaschen und Glaskonserven, Altpapier und Verpackungsmüll wurden bereits separat gesammelt. Nun sollte auch der Restmüll eine Sonderbehandlung erfahren, sprich: in geeigneten industriellen Anlagen sortiert, kompostiert oder verbrannt werden. Nur was dann noch übrig blieb und gar nicht zu gebrauchen war, sollte noch deponiert werden dürfen.

Die rund 80 Millionen Deutschen verbrauchen jährlich rund 120 Millionen Tonnen Erdöl, verbrennen 170 Millionen Tonnen Braunkohle, verbauen 250 Millionen Tonnen Sand und Kies und sie produzieren mehr als 400 Millionen Tonnen Müll. Der größte Batzen fällt Jahr für Jahr auf den Baustellen der Republik an, 200 Millionen Tonnen und mehr. 55 bis 60 Millionen Tonnen stammen aus der Industrie, rund 45 Millionen aus den deutschen Haushalten. Die von Industrie und Bürgern verursachten Abfallströme haben seit der Jahrtausendwende deutlich zugelegt.

Im Jahr 2000 hat jeder Deutsche durchschnittlich 458 Kilogramm Hausmüll produziert, 2016 waren es rund 100 Kilo mehr. Dazu kommt in Städten und Gemeinden noch Gewerbemüll wie etwa Überreste vom Wochenmarkt, Speisereste aus Kantinen, der tägliche Papier- und Verpackungskram aus Arztpraxen und Geschäften. Alles zusammengenommen auch ein paar Millionen Tonnen.

Weniger sind eigentlich nur die Abfälle geworden, die bei der Gewinnung und Verarbeitung von Bodenschätzen entstehen. Ihre Menge hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast halbiert. Zuletzt waren es dennoch stattliche 28 Millionen Tonnen.

Um die Massen an Müll zu beherrschen und ihre Entsorgung zu überwachen, existiert eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen. Diese Regeln sind ungefähr so leicht zu durchschauen wie das deutsche Steuerrecht. Das fängt schon mit der Identifikation des Mülls an. Abfall ist nicht gleich Abfall. Die sogenannte Abfallverzeichnisverordnung, kurz AVV, kennt aktuell 842 Arten von Unrat. Das Spektrum reicht von Straßenkehricht und Plastikmüll über Schutt und Schrott bis zu Schlämmen, Filterstäuben und Säuren.

Knapp die Hälfte der Abfallarten ist als gefährlich eingestuft. Jede Art ist in der AVV mit einer sechsstelligen Ziffer geschlüsselt, gefährliche sind zusätzlich mit einem Sternchen (*) versehen. Diese Schlüssel sind Bestandteil von Planunterlagen und amtlichen Genehmigungen, von Wiegescheinen und Lieferpapieren. Auf diese Weise ist geregelt, welche Stoffe transportiert, angenommen, deponiert oder verwertet werden dürfen.

Gesetze, Verordnungen und Betriebsgenehmigungen füllen unzählige Seiten Papier und bieten dennoch viele Schlupflöcher. So gab es schon bei der Tasi Ausnahmeregeln und Übergangsfristen, von denen rege Gebrauch gemacht wurde. Die Abfallwende verzögerte sich. Nicht wenige Deponiebetreiber hatten noch ein großes Loch zu füllen und lagerten weiterhin unbehandelten Hausmüll ab.

Sonderabfall hingegen war ein Fall für den Export. Auch so kämpfte Deutschland in den 1990er-Jahren gegen wachsende Müllberge im eigenen Land. Mittlerweile hat sich das umgekehrt. Deutschland ist heute ein Importland für gefährlichen Abfall, es kommt deutlich mehr herein als hinausgeht. Damals aber verschifften Müllhändler den Wohlstandsdreck in die ärmsten Regionen, in den Süden Italiens, nach Osteuropa und nach Afrika. Anfang der 1990er-Jahre beispielsweise wurden unter dem Deckmantel »Wirtschaftsgut« Zehntausende Fässer mit überlagerten und in Deutschland verbotenen Pestiziden aus DDR-Produktion nach Rumänien exportiert, wo man sie auf Feldern und Höfen entsorgte.

1995 ratifizierte Deutschland das wichtigste internationale Müll-Regelwerk: die Basler Konvention. Dieses Abkommen regelt den grenzüberschreitenden Handel mit gefährlichen Abfällen. Es verpflichtet beispielsweise den Exporteur, einen Abfalltransport in einem sogenannten Notifizierungsverfahren genehmigen zu lassen, und zwar sowohl im Absender- als auch im Empfängerstaat. Die Ausfuhr in Länder, die über keine geeigneten Anlagen zur Abfallverwertung verfügen, ist grundsätzlich untersagt.

Was verwertet und was einfach nur beseitigt wird, lässt sich jedoch nicht so einfach feststellen und wird auch kaum kontrolliert. Beispielsweise geht Interpol davon aus, dass jedes Jahr rund 4,5 Millionen Tonnen Elektroschrott innerhalb der EU verschoben werden. Weitere 400.000 Tonnen solchen Schrotts verlassen Europa auf Schiffen illegal nach Asien und Afrika.

Auch schon vor dem Fall der Mauer hatte die Bundesrepublik ihren Sondermüll bevorzugt auf die andere Seite der Grenze geschafft. Rund die Hälfte wurde auf der im Jahr 1979 im Bezirk Rostock errichteten Deponie Schönberg (heute Ihlenberg) entsorgt. Die Wiedervereinigung bedeutete auch eine Wiedervereinigung mit diesem Dreck. Hinzu kamen neue Altlasten, die der DDR. Umso dringender war die Abfallwende, zumal nach den Exporteinschränkungen.

Doch die alten Strukturen waren nicht so einfach zu überwinden. Verschoben wurde jetzt innerhalb der neuen Grenzen. Die Ermittlungsgruppe »Schredder« in der Kriminalpolizeidirektion Nürnberg hatte alle Hände voll zu tun. Dabei beschäftigte sie sich nur mit einer Sorte Abfall: Reste aus der Verschrottung von Autos. Dreck, den Schrotthändler nicht zu Geld machen konnten, der nur Kosten verursachte. Ein Gemisch aus kleingehäckselten Metall- und Plastikteilen, denen Lösungsmittel, Fette und Altöle anhaften – PCB-haltige Giftstoffe, die Krebs erregen. Von diesen gefährlichen Autoresten wurden Anfang der 1990er-Jahre Zehntausende Tonnen durch die Republik verschoben und auf dafür ungeeigneten Deponien in Ostdeutschland verscharrt. Ein Verklappungsgeschäft, das, rückblickend betrachtet, wie der Testlauf wirkt für das, was noch kommen sollte.

Einer der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität in den 1990er-Jahren hatte ebenfalls mit Müll und Verquickungen zwischen West und Ost zu tun: Die Entsorgungsunternehmer Johannes und Dieter Löbbert aus dem münsterländischen Dülmen hatten Banken und Anleger um sehr viel Geld betrogen.

Sie hatten klein angefangen, als Müllsammler in ihrer Heimatstadt. »Sie hatten sich nicht weniger zum Ziel gesetzt als den europaweit größten Entsorgungskonzern aufzubauen«, hieß es Jahre später in einem Gerichtsurteil gegen sie. Um ihr Ziel zu erreichen, verfolgten die Löbbert-Brüder eine Strategie so simpel wie gerissen. Sie lautete: Expansion.

Durch Gründung neuer Firmen und durch Zukäufe weiteten sie ihren Einflussbereich immer mehr aus. Nach der Wende erwarben sie unter anderem die Sero AG, eine Holding, die aus dem Sammelsystem der DDR hervorgegangen war. Gegen Ende gehörten ihrem Firmenimperium rund 300 Unternehmen und Aktiengesellschaften im In- und Ausland an.

Manch einer in der Branche rieb sich verwundert die Augen und fragte sich, wie die beiden Brüder aus der Provinz ihren Expansionskurs finanzierten. Johannes Löbbert hatte ein neuartiges Behältersystem für Müll, den sogenannten Deckelsack, entwickelt und patentieren lassen. Doch das konnte es nicht sein. Der Deckelsack war ein Verlustgeschäft, seine Vermarktung verschlang Geld und brachte kaum etwas, seine Verbreitung blieb überschaubar.

Ihren Aufstieg hatten die Löbberts einzig ihrer Skrupellosigkeit zu verdanken. Mit Luftrechnungen und frisierten Bilanzen hatten sie umsatzstarke Geschäfte vorgetäuscht und sich Hunderte Millionen DM an Krediten und Anlagekapital erschlichen. Sie hatten Entsorgungs-, Bau- und Sanierungsdienste abgerechnet, die in Wahrheit nie erfolgt waren. Weil diese Scheingeschäfte größtenteils zwischen ihren Firmen abliefen, war der Betrug im Verborgenen geblieben.

Wie Generäle führten die Löbberts ihr Firmenreich. Von ihren Mitarbeitern verlangten sie absoluten Gehorsam. Die Brüder rekrutierten Ex-Militärs, wie dem Gerichtsurteil zu entnehmen ist. So stellten sie als Geschäftsführer und Vorstände für ihre Unternehmen in den neuen Bundesländern bevorzugt ehemalige Offiziere der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR ein: »Das Personalwesen leitete Johannes Löbbert persönlich. […] Er ging zutreffend davon aus, dass solche Ex-Offiziere es nach Auflösung der NVA aufgrund der Situation in der ehemaligen DDR schwer haben würden, wieder beruflich angemessen Fuß zu fassen, und deshalb bereit sein würden, sich aus Sorge um den neuen Arbeitspatz allen Anweisungen zu fügen, zumal sie es aus ihrer Zeit als Offiziere gewohnt waren, Befehle auszuführen.«