13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Nagel & Kimche

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

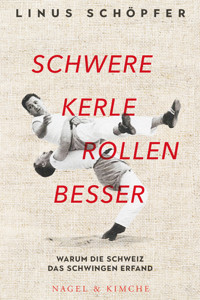

Hunderttausende besuchen heute in der Schweiz Schwingfeste, Hunderttausende schauen sich die Kämpfe auf Bildschirmen an. Schwingen gilt als Schweizer Nationalsport, eine Tradition, die alle drei Jahre im Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest einen Höhepunkt erfährt. Schwingen gilt aber auch als „Anti-Tennis“, eine Sportart von ausgeprägter Uneleganz. Historiker und Kulturjournalist Linus Schöpfer erzählt die Geschichte dieses Sports als Geschichte zwischenmenschlicher Interaktion, in der der Wettkampf als Ventil menschlicher Impulse dient. Spannend und voller Begeisterung berichtet er von großen Kämpfen, von abgründigen Sagen, vom Woodstock des Frauenschwingens und von unserer Gegenwart, in der das Schwingen zum Massenphänomen wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Nagel & Kimche E-Book

Schwere Kerle rollen besser

Warum die Schweizdas Schwingen erfand

Eine Kulturgeschichte

Inhalt

Ein Brauch im 21. Jahrhundert

Erfinder und Erfinderinnen

Besuch beim Zauberlehrling

Frauen. Oder: Die weggesperrte Hose

Die ganze Geschichte

Vorzeit: Zwingli, der Teufel & Co.

Weg in die Moderne: Am Anfang war das Picknick

Links abgedreht: Die Arbeiterschwinger von Oerlikon

Beschwörer des Sägemehls: Von Etter bis Blocher

Duelle

Alles so einfach: Estavayer

Bester Sport: Aarau

Auf Tutti: Stans

Zweimal durch die Arena getragen: Zug

Warten auf Vogt: Grenchen

Im Ring reich werden

The Swiss Hercules

Herr Hunsperger möchte sich etwas dazuverdienen

Stucki und die Marktwirtschaft

Schlussgang

Wie weiter? Zukunftsskizze

Dank

Quellen- und Literaturverzeichnis

Bildnachweis

Der Autor

Ein Brauch im 21. Jahrhundert

Ein früher Morgen in der Schweiz, an einem Schwingfest. Einer kippt, das Sägemehl stäubt. Wer die Augenlider senkt und nur noch die Umrisse der Schwinger sieht, könnte meinen, es sei das Jahr 1950. Oder 1805.

Wir öffnen die Augen wieder und sehen: Phoenix, Arizona. Es ist Nachmittag, die Luft flirrt vor Hitze, wir sind im Valley of the Sun. Von Zeit zu Zeit zieht ein Wüstensturm vorbei und bedeckt den Asphalt mit Staub. Banken haben ihre Wolkenkratzer hochgezogen, es gibt hier auch eine Basis der Air Force und eine Firma namens »Alcor». Irgendwo in den Räumen von Alcor liegt, eingeschlossen in einem Container, ein Hirn. Es ist Patient A-1194. Gelagert bei minus 196 Grad Celsius, eingehüllt in flüssigen Stickstoff. Wenn die Welt soweit ist, wird es – respektive er, Patient A-1194 –, aufgetaut. Fortan lebt er vielleicht mit einem Roboterkopf oder mit einem Roboterkörper. Oder er hirnt gleich in virtuellen Realitäten weiter, entschwebt jeder Körperlichkeit.

Alcor ist der berühmteste Kryonik-Anbieter der Welt. Er tiefgefriert ganze Körper, einzelne Köpfe, bloße Hirne. Der Tod, das wird in den Räumen der Firma Alcor niemand bezweifeln, ist im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert kein unausweichliches Schicksal mehr, sondern ein medizinisches Problem, das gelöst werden wird. Hunderte haben sich schon tiefgefrieren lassen.

Was ist erstaunlicher? Dass es dieses schon gibt? Oder dass jenes immer noch gibt? Das Schwingen, dieser archaisch wirkende Brauch, ist im Zeitalter der Digitalisierung und Kryonik mächtig wie nie. An den Eidgenössischen in Burgdorf 2013 und Estavayer 2016 waren je über 200.000 Festbesucher vor Ort, und bis zu einer Million schaute auf den Bildschirmen zu. Das ist mehr als merkwürdig: Irgendetwas muss das Schwingen im Empfinden der Schweizerinnen und Schweizer antippen. Bei der Friseurin auf dem Land, dem Handyverkäufer in der Agglomeration, dem Banker in der Stadt. Ansonsten könnten sie sich ja genauso gut mit Wasserballett beschäftigen, was sie aber weit weniger tun.

Das Schwingen ist heute mächtig wie nie.

Am Anfang dieses Buchs stand eine Irritation. Als ich 2013 das Eidgenössische Schwingfest in Burgdorf besuchte, meinte ich, drei Parallelwelten vor mir zu haben, die sich zwar überlappten, aber irgendwie nicht recht zusammenzupassen schienen. Die erste Parallelwelt des Schwingens, auf die ich im Emmental traf, war die Welt des Kommerz. Der Rummel um das Stadion herum, die vielen Stände, die dröhnenden Lautsprecher. Das Fernsehen war selbstverständlich auch da. Schwingen ist groß, wichtig und lukrativ geworden. Die Frage ist nicht mehr, ob man sich mit ihm beschäftigen soll. Sondern wie.

Da war, zweitens, die Welt der Kämpfe. Schwingen mag auf den ersten Blick grobschlächtig wirken. Aber wer die Taktiken und die einzelnen Schwünge erkennen will, muss sein Auge schon ein paar Feste lang schulen. Die Schwingberichterstattung wattiert den Kampfsport in der Regel, inszeniert ihn als Idylle. Müsste man nicht anders übers Schwingen reden und schreiben – so, dass auch andere Seiten zur Geltung kommen? Facetten, die entscheidend zu seiner Faszination beitragen? Einige besonders großartige oder eigenartige Kämpfe versuche ich in diesem Buch auf eine neue Weise zu schildern, auch weil sich die heutige Beliebtheit des Schwingens nicht allein mit historischen Entwicklungen erklären lässt. Schwingen ist ein Sport der spektakulären Aktionen, Wendungen, Gefühle. Eben deshalb hat es sich im 21. Jahrhundert als TV-Spektakel bewährt – mit allen damit verbundenen Konsequenzen.

Schließlich war da in Burgdorf noch die Welt der Folklore, in der sich die Töne der Jodler dehnten wie geschmolzener Käse, die Tücher der Fahnenschwinger zeitlupenhaft in den Himmel stiegen. Diese konservative Folklore verweist auf die Sphäre der Politik: Das Schwingen war immer schon ein politischer Brauch, es wurde benutzt und gedeutet. Erst von Ratsherren und Aristokraten, später von Liberalen und Konservativen, aber auch von Sozialisten und Feministinnen.

Das Schwingen wird von seinen Freunden und Feinden gern als Hort des Simplen gesehen und dafür, je nachdem, entweder gefeiert oder verspottet. Dabei ist Schwingen komplex, als Sport und als historisches Phänomen. Wer glaubt, das Schwingen kenne keine Abgründe, irrt. Wer denkt, das Schwingen sei immer schon da gewesen, täuscht sich. Und wer meint, das Schwingen sei immer dasselbe geblieben, liegt falsch. Es ist alles viel, viel komplizierter – und somit spannender.

Linus Schöpfer, Januar 2019

Erfinder und Erfinderinnen

Besuch beim Zauberlehrling

Es ist Eleganz nahe der Perfektion. Wenn er in idealem Timing über den Court gleitet und im Lauf eine Rückhand schlägt, das Racket ausschwingt und den Ball knapp übers Netz jagt und auf diese Weise exakt die Grundlinie punktiert und sich das alles in einer einzigen tänzerischen Fließbewegung vollzieht, dann kippt einem auch nach Jahren des Roger-Federer-Tennis das Kinn nach unten.

Schwingen scheint das Gegenteil zu sein. Anti-Tennis, ein Sport von ausgeprägter Uneleganz, hemdsärmelig, unförmig. Seine Kämpfer sind oft 100 Kilo schwer oder mehr, manche richtig dick. Gewisse Paarungen erinnern von fern an die Duelle der Eringerkühe, die im Wallis aufeinanderprallen. Andere Sägemehl-Szenen lassen an schwere Bäume denken, die ins Unterholz wegkippen. Oder an Felsbrocken, die ins Tal stürzen und Häuser plätten.

Es gab immer schon Schwergewichte, die sich auf eine Minimal-Technik beschränkten und ihre Gegner mit einer schieren Fülle an Fett und Muskeln überwältigten. Das ist erfolgversprechend, weil das Schwingen keinen Artenschutz für Kleine und Dünne kennt, keine Größenkategorien oder Gewichtsklassen.

Gerade deswegen gibt es aber auch ein anderes Schwingen. Es ist das interessantere und schlauere, weil aus der körperlichen Unterlegenheit heraus ertüftelte Schwingen. Seine Faszination erschließt sich jedoch – anders als bei spektakulären Kollisionen – nicht sofort.

Drunegalm und Tschuggen

Wer dieses Schwingen verstehen will, muss in die Alpen reisen. Genauer: ins Berner Oberland. Dort lebt David Roschi, der Schwingerkönig von 1972. Die Reise geht erst nach Spiez, von dort hoch Richtung Grimmialp, vorbei an der Katzenlochbrücke und an gedrungenen, dunkelholzigen Bauernheimen. Die Berge Drunegalm und Tschuggen überragen das Dorf Diemtigen. Es ist ein Frühlingstag, etwas Schnee klebt an den Gipfeln. Im kleinen Dorf heißen erstaunlicherweise gleich zwei Restaurants »Hirschen«, in einem treffe ich David Roschi. Mittlerweile über 70, betreibt er hier noch immer ein Eisenwarengeschäft. An Roschis Gesicht ist alles markant: Adlernase, buschige Brauen, kantiges Kinn. Die Haare sind nach hinten gekämmt, am Handgelenk trägt er eine recht große, ziemlich teuer wirkende Uhr. Roschi redet im Simmentaler Singsang, der träumerisch und unbestimmt tönt und in dessen Melodie das Wallis anklingt, das nicht mehr weit ist.

Roschi erzählt aus seinem alten Leben, das aus Mut- und Kraftproben und wilden Kämpfen bestanden hatte und das längst vergangen ist. Er betrachtet es nun aus der leicht ironischen Perspektive des Veteranen. Roschi erzählt eine Anekdote, sagt »Item!« oder »So war das, ja!«, und kichert. Es ist ein schnaubendes, listiges Kichern, und je länger Roschi über seine besten Kämpfe spricht, die sich spielerisch anfühlten damals und die er spielerisch leicht gewonnen hatte, desto öfter ist es zu hören, das Kichern. Desto vergnügter wird Roschi.

In den späten 60ern war Roschi mit dem Velo nach Diemtigen geradelt, um im Schwingkeller trainieren zu können. Roschi begann in einer Zeit zu schwingen, als zwei legendäre Kolosse das Sägemehl dominierten, Karl Meli und Ruedi Hunsperger. Meli, der Turnerschwinger, war ein Asket und körperlich ein wandelnder Schrank. Hunsperger war ein Sanguiniker mit Neigung zur ungestümen Attacke und rätselhaften Selbstzweifeln, der sich in den Duellen mit Meli aber oft als der Frischere und Gewitztere erwies. Wenn Schwingfans darüber streiten, wer der größte von allen sei, läuft die Debatte oft noch immer auf die Frage »Meli oder Hunsperger?« heraus. Der Ostschweizer Meli gewann das Eidgenössische zweimal, der Berner Hunsperger dreimal, Meli wiederum das wichtige Gedenkschwingen in Murten und als einziger zweimal das Kilchberger. Wenn Roschi darüber spricht, wie er als Bub Meli an einem Fest getroffen habe, klingt er, als sei ihm da ein Gott erschienen. »Meli war eine unglaubliche Gestalt.«

Wer gerade die Oberhand hat? Ansichtssache. Roschi in Aktion.

Roschi selber war zwar groß, aber eben auch zum Verzweifeln dünn. Mit Kraft kam einer wie er nicht weit. Gegen einen Meli oder Hunsperger schon gar nicht. Er musste sich also etwas einfallen lassen. Und dafür hatte David Roschi beste Voraussetzungen. Der Berner ist ein unruhiger Geist und ein Querdenker, der dem Althergebrachten prinzipiell und fast schon störrisch zu misstrauen scheint. Manchmal verliert er sich in hitzigen Streitereien zur Tagespolitik. Roschi liest viel, Otto von Bismarck sei seine historische Lieblingsfigur. Könnte er nochmals von vorne anfangen, würde er Geschichte studieren, sagt Roschi.

Eine Legende namens Beck

Im Diemtiger Schwingkeller der 60er versammelten sich um David Roschi einige andere, nicht minder spezielle Gestalten. So schaute am Sägemehlrand ein gewisser Hans Beck zu. Ein älterer, ebenfalls groß gewachsener, genauso schmächtiger Mann mit langen Armen – und der Spitzenschwinger mit dem vielleicht erstaunlichsten Lebenslauf überhaupt. Als dünnes Verdingkind brachte Beck in keiner Hinsicht gute Voraussetzungen für eine Karriere als Schwinger mit. Aber im Ring sah er die Chance für ein besseres Leben. Das Schwingen hatte für Beck eine ganz ähnliche Bedeutung wie das Boxen für das Kind aus der Bronx. So feilte er an seiner Technik, und Ende der 1920er war er einer der besten Schwinger im Land. Der Schlussgang am Eidgenössischen 1929 in Basel glich einem Superheldencomic: Becks Gegner war der ungeheuer dicke Emmentaler Hans Roth, der 128 Kilo wog. Schnelligkeit versus Kraft, Technik versus Masse. Beck attackierte unentwegt, obwohl ihm ein Unentschieden genügt hätte. Er unterlag schließlich knapp. Dass er versucht hatte, den dicken Roth ausgerechnet mit einem Gammen zu fällen, dem Paradegriff gegen körperlich schwächere Gegner, zeigt vielleicht Becks Bewusstsein für Symbolik. Mit Sicherheit aber zeigt sie seine herrliche Frechheit.

Hans Beck hatte viel darüber nachgedacht, was im Sägemehl alles möglich ist. Mit seinem Halbbruder hatte er einen eigenen Schwung entwickelt, das Tannerschwüngli. Das Fällen schwerer Kämpfer war Becks größte Herausforderung, und er machte sie zu seiner Spezialität, ja Liebhaberei. Zu Hans Trachsel, der als Schwingexperte und Journalist der »NZZ« Becks Karriere genau verfolgte, sagte er einmal: »Mit den schweren Kerlen schwang ich am liebsten. Die rollten jeweils so schön.« Im berndeutschen O-Ton klang das so: »Mit de Mords-Cheibe hani am liebschte gschwunge. Si sy albe so schön trolet!« – was das allgemeine Purzeln, Plumpsen und Wälzen gleich noch ein wenig farbiger wirken lässt. Wurde ihm ein Pfundskerl zugeteilt, hielt er stets ein Repertoire bereit, das er solange testete, bis das Gegenüber endlich kippte. Übersprung, Hüfter, Kniestich. Beck musste immer die Initiative haben, immer in Bewegung bleiben. Vor allem musste er schneller denken. Denn sobald das Schwingen statisch oder konventionell wurde, stand er auf verlorenem Posten. »Blitzschnell« habe er daher seine Attacken ausgeführt, sagte Beck zu Trachsel. »Sehr oft gelang es mir, sie zu fällen, ohne dass sie recht wussten, was geschehen war.«

Nach seiner Karriere wurde Hans Beck technischer Leiter bei den Bernern und zum Lehrvater der handicapierten, kleinen und dünnen Schwinger. Beck lehrte sie die Finte, das flinke Ausdrehen, den Tempowechsel, die Kraft des Gegners gegen diesen zu wenden. Beck, dieser alte Zauberer des Schwingens, erinnert an jenen Medizinmann aus Nagasaki, der der Legende zufolge im 16. Jahrhundert das Jiu Jitsu erfunden haben soll – nachdem er bemerkt habe, dass im Winter die dicken, starren Äste unter der Last des Schnees zerbrachen, während sich die dünnen bogen, wodurch der Schnee von ihnen abfallen konnten.

Ein Bewegungsspiel

Auch das Schwingen hat seine Poesie. Etwa wenn ein Schwinger den anderen »reist«, also bestimmt, wohin die gemeinsame Reise, der gemeinsame Flug geht. Das Leichtgewicht Hans Beck und seine Schüler waren bei diesen Ausflügen stets auf subtile Planänderungen aus: Der Dicke hebt ab und den Leichten in die Luft, letzterer geht mit, scheint das Ziel der Reise zu teilen, ja gar nicht anders zu können – dann seinerseits eine kleine Intervention per Hand, Fuß oder Hüfte, und der Flug geht kaum gebremst weiter, nun aber in eine leicht justierte Richtung – und schon landet der Dicke auf dem Rücken und damit an einem Ort, an den er nie im Leben gedacht hat und an dem er auf keinen Fall ankommen wollte, als er die Reise angetreten war.

»Man muss den Mocken dort fallen lassen, wo es ihn hinzieht«, sagt Roschi. »Man kann ein Gespür entwickeln dafür.« Roschi perfektionierte den Knietätsch, ein auch von Beck geschätzter Schwung, bei dem man mit der Hand nach dem Knie des Gegners greift und ihn so aus der Balance bringt. Ins Plaudern des Nostalgikers mischt sich bei Roschi die Expertise des Körperingenieurs: Er hat die Vektoren und Winkel seiner Würfe verinnerlicht, nach unzähligen Stunden des Übens und Verfeinerns. Manchmal dreht er, am Tisch sitzend, den Oberkörper ein wenig herum und greift in die Luft, als wolle er sie packen. Er imitiert spezielle Schwinger-Griffe. Roschi erinnert sich an einen Schwingertyp, den er den »schweren Schlungger« nennt. »Ziemlich mächtig, gewöhnlich nicht sehr gut zu Fuß.« Wenn solch ein 100-Kilöner plötzlich begonnen habe, im Sägemehl herumzulaufen, dann sei klar gewesen, da braue sich etwas zusammen, da habe einer etwas vor. »Dann wollte er eben Anlauf holen für seinen Schlungg. Er wollte sich zu Boden fallen lassen und mich dabei mitreißen. Nur habe ich das eben gemerkt.« Wenn ein solcher Schlungger gegen ihn angetreten sei, dann sei der garantiert auf dem Buckel gelandet, sagt Roschi und kichert.

Als Schwinger hatte David Roschi mit Hans Beck nicht mehr viel zu tun gehabt. »Hans behauptete ja, er habe mich damals im hohen Alter noch auf den Rücken gelegt. Aber das glaube ich jetzt weniger«, sagt Roschi. Dennoch ist Roschi der erfolgreichste Absolvent der Beck’schen Schule. Seine Meisterprüfung legte er am Eidgenössischen 1972 in La Chaux de Fonds ab. Hunsperger fehlt an diesem Wettkampf, weil er um seinen verstorbenen Vater trauert. Gegen den anderen Koloss, Karl Meli, tritt Roschi im vierten Gang an. »Er hatte Respekt vor mir, wollte lieber nichts riskieren.« Beide warten ab, zögern. Der Kampf geht unentschieden aus. Die eigene Vorsicht und die Angst der anderen werden Meli zum Verhängnis: Zwei weitere Kämpfer blocken erfolgreich, mit drei Gestellten, also Unentschieden, verpasst der Winterthurer den Schlussgang. Dort trifft David Roschi auf Karl Bachmann. Ein schwerer Bieler, der nicht nur schwingt, sondern auch als Ringer in der deutschen Bundesliga kämpft. Bachmann packt Roschi, wirft ihn umher, drückt ihn nach unten. Roschi ist permanent in der Defensive, als Entfesselungskünstler kann er sich am Boden jedoch aus allen möglichen und unmöglichen Griffen befreien. Bachmann attackiert, setzt nach. Roschi liegt auf einer Hüfte, mit dem Rücken zum Gegner, kann Bachmann so unmöglich sehen, setzt noch am Boden zu einer Rolle rückwärts an, eine Rolle scheinbar ins Nichts hinaus, überrollt den Bieler aber tatsächlich, dessen Rücken kurz das Sägemehl berührt – und die Berner schultern David Roschi, den neuen Schwingerkönig.

Das Lehrbuch hätte empfohlen, sich aus dem Sägemehl zu retten, um neu greifen und den Kampf nochmals von vorne beginnen zu können. Auf Bachmanns Gesicht zeigt sich eine Sekunde nach der Niederlage ein ungläubiges, merkwürdig verzagtes Lächeln. Es ist die Mimik eines Übertölpelten. Bachmann am Telefon, 45 Jahre später: »Beim Roschi musste man einfach auf alles gefasst sein.«

Man kann das Schwingen als Kampfsport verstehen oder als körperbetonten Brauch. Die Becks und Roschis erlauben eine weitere Deutung, die Wiederaufnahme eines alten Begriffs: Das Schwingen als Bewegungsspiel, in dem der agilere Geist über den schweren Körper triumphiert, und bei dessen Betrachtung man sich an den Kopf fasst und fragt: Wie hat er das bloß wieder gemacht? Fast wie bei Federer.

Frauen.Oder: Die weggesperrte Hose

Do-ra Ha-ri. Vier Silben mit verwegenem Klang. Jedoch: Es gibt keine Dora Hari, die als Jakobinerin auf Barrikaden gestiegen wäre. Keine Bomben werfende Suffragette hat sich so genannt. Und die tanzende Spionin hieß Mata Hari. Unsere Hari stammt aus einem etwas anderen Milieu – und ist dennoch eine Revolutionärin. Dora Hari, die Wirtin aus dem Berner Oberland, organisierte 1980 in Aeschi bei Spiez das erste Frauenschwingfest. Es ist bis heute der größte je veranstaltete Wettkampf für Schwingerinnen, das Woodstock des Frauenschwingens.

Schwingen war bis dahin Männersache. Und ist es meist heute noch: Frauen sind vor allem als Zuschauerinnen willkommen, etwa als liebäugelnde Freundinnen. Allenfalls dürfen sie zwischen den Gängen etwas Schönes singen oder als »Ehrendame« nach dem Schlussgang einem Schwinger den Kranz aufsetzen. Das hat sich seit den ersten prominenten Schwingfesten nicht groß geändert.

Als Dora Hari erlebt, wie viel Spaß ihr Sohn am Schwingen hat, stellt sich ihr die Frage: Warum dürfen die Mädchen das nicht? Sie findet keine Antwort, die ihr passt. Ohne jede feministische Theorie, aber ganz die zupackende Beizerin, macht sich Hari auf, das allererste Frauenschwingen zu organisieren. Sie trifft sofort auf Widerstand, bekommt böse Briefe. Ihr Mann, ein Viehhändler, beklagt sich: »Ich muss mich ständig rechtfertigen wegen dir! Irgendwann kaufen sie mir keine Kühe mehr ab.« Der Präsident der Berner Schwinger bedauert, er könne dieses Fest leider nicht verbieten. Der Gemeindepräsident erklärt, er werde Hari nicht helfen. Schwingerkönig Arnold Ehrensberger mault, die Idee eines Frauenschwingens sei eine »Verkitscherei». Karl Meli meint, dieses Frauenschwingen könne keine gute Sache sein, würden dabei doch die Brüste verdrückt. Und ein Funktionär erklärte wenige Jahre vor Haris Fest, die schwingende Frau sei an sich »eine Lächerlichkeit«, die nicht ins Sägemehl gehöre, sondern auf die Schaubühne des Varietés. So sahen viele die Schwingerinnen damals: als Freaks.

Messer im Mehl?

Dora Hari erinnert sich am Telefon: »Die Männer sagten mir, schwingende Frauen dürfe es nicht geben. Die wollten es uns einfach verbieten.« Hari klingt zornig. Als wäre ihr Fest erst gestern gewesen und sie nicht bereits weit über 80 Jahre alt. Es kursiert die Anekdote, dass einige Schwinger damals ihre Zwilchhosen nur deshalb im Spind eingeschlossen hätten, damit keine schwingbegeisterte Frau hineinsteigen konnte.

Die Anfeindungen setzen Dora Hari zu – »fast haben sie mich fertiggemacht« – und provozieren zugleich ihren Stolz. Das Frauenschwingen muss jetzt sein. Nicht irgendwann und irgendwo, sondern jetzt und hier, in Aeschi bei Spiez. Notfalls werde sie in ihrer Gaststube ein Schwingbüro einrichten und von dort aus alles alleine regeln, erklärt Hari. Nachdem sie im nahen Tourismusbüro Verbündete gefunden hat, kann es endlich losgehen: Material beschaffen, Annoncen in der Zeitung schalten, organisieren und budgetieren. Aber tausend neue Probleme türmen sich auf vor ihr. Eins ist die Namensfrage. »Frauenschwingen« will Dora Hari ihr Fest nicht nennen, weil »Frau« im Oberland noch immer »Gattin« bedeutet, und ein »Frauenschwingen« folglich als Ringkampf zwischen Verheirateten verstanden werden könnte. Die meisten der Schwingerinnen sind »Fräuleins«, wie man damals sagt – wobei »Fräuleinschwingen« wiederum einigermaßen blöd klingt. Deshalb entscheidet sich Hari für »Damenschwingen«. Ein schlimmeres, perfides Problem: Es geht das Gerücht um, jemand wolle Messer ins Sägemehl legen, damit sich die Frauen beim Schwingen verletzten. Dora Hari sperrt das Mehl in eine Scheune ein, vorsichtshalber.

Ein Fest quillt über

Haris Fest wird ein Triumph. Aus der ganzen Schweiz reisen am 17. August 1980 die Sympathisantinnen an. In Autos rollen sie heran, in Bussen. Haris Beiz wird gestürmt, schon um 7 Uhr morgens steht man sich gegenseitig auf den Füßen. Die Tribünen beginnen sich rasch zu beleben. Mit 500 Festbesuchern hat Hari gerechnet. Nun kommen 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, schließlich sind es 15.000. Aber nur 12.000 zahlen Eintritt. Irgendwann gibt es kein Ticket mehr, das man noch verkaufen könnte. Am Nachmittag sind schon die letzten Vorräte der Festwirtschaft aufgegessen. Der Schuppen, in dem die Pressekonferenz stattfindet, ist vollgestopft mit Journalisten, auch das Fernsehen ist angereist. Der Gemeindepräsident hält eine Rede und ist auf einmal ganz begeistert davon, dass nun ausgerechnet in seinem Dorf das erste Frauenschwingen der Geschichte stattfinden soll. Eine Gruppe Kuhglocken-Träger steigt aus einem Bus und beginnt lärmend durch die Straße zu laufen. Wohl aus der Innerschweiz angereist, vermutet Hari. Aber genau weiß sie es nicht, in ihrem Festprogramm waren die Treichler nicht vorgesehen. Die Schwingerkönige Roschi und Widmer mischen sich ins Publikum, unkonventionelle Typen an einem unkonventionellen Fest. In den Straßen stehen mittlerweile kreuz und quer parkierte Autos. Der Dorfpolizist ist überfordert, der Verkehr kollabiert, der Postauto-Verkehr wird eingestellt. Die Tribünen sind jetzt übervoll. Hari selbst ist dem Nervenzusammenbruch nahe, ihr Fest wächst und wächst – es wächst ihr über den Kopf.

Aber natürlich findet sie es großartig. »Wer es nicht selbst erlebt hat, kann das unmöglich nachempfinden«, sagt sie und klingt dabei ganz wie Veranstalter anderer legendärer Happenings. Wie sagte doch der Woodstock-Veranstalter Artie Kornfeld beim Anblick der unkontrollierbar herbeiströmenden, euphorisierten Hippies? »It’s beautiful, man«.

Dora Hari an ihrem Schwingfest, 1980.

Ja, es sei ein herrlicher Tag gewesen, sagt die Gewinnerin des Fests, Eva Holenstein. »Ein großer Auflauf, und nicht etwa gewöhnliches Schwingerpublikum, sondern viele Frauen und Kinder.«