Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der neue Roman von Yasmina Reza: „Dieses meisterliche Buch gehört zum Besten, was es derzeit zu lesen gibt.“ Nils Minkmar, Süddeutsche Zeitung Die Geschwister Popper: Serge, verkrachtes Genie und homme à femmes, Jean, der Vermittler und Ich-Erzähler, und Nana, die verwöhnte Jüngste mit dem unpassenden spanischen Mann. Eine jüdische Familie. Nach dem Tod der Mutter entfremdet man sich immer mehr. Zu ihren Lebzeiten hat keiner die alte Frau nach der Shoah und ihren ungarischen Vorfahren gefragt. Jetzt schlägt Serges Tochter Joséphine einen Besuch in Auschwitz vor. Virtuos hält Reza das Gleichgewicht zwischen Komik und Tragik, wenn bei der touristischen Besichtigung die Temperamente aufeinanderprallen. Hinter den messerscharfen Dialogen ist es gerade die existentielle Hilflosigkeit dieser Menschen, die berührt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Die Geschwister Popper: Serge, verkrachtes Genie und homme à femmes, Jean, der Vermittler und Ich-Erzähler, und Nana, die verwöhnte Jüngste mit dem unpassenden spanischen Mann. Eine jüdische Familie. Nach dem Tod der Mutter entfremdet man sich immer mehr. Zu ihren Lebzeiten hat keiner die alte Frau nach der Shoah und ihren ungarischen Vorfahren gefragt. Jetzt schlägt Serges Tochter Joséphine einen Besuch in Auschwitz vor. Virtuos hält Reza das Gleichgewicht zwischen Komik und Tragik, wenn bei der touristischen Besichtigung die Temperamente aufeinanderprallen. Hinter den messerscharfen Dialogen ist es gerade die existentielle Hilflosigkeit dieser Menschen, die berührt.

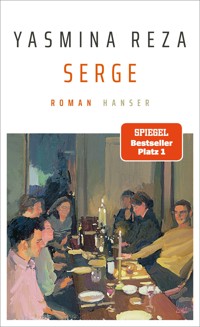

Yasmina Reza

Serge

Roman

Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel

Hanser

Für meinen Vladichka

Für Magda und Imre Kertész, meine lieben Freunde

Das Schwimmbad von Bègues stammt aus den zwanziger oder dreißiger Jahren. Ich war seit dem Gymnasium nicht mehr im Schwimmbad gewesen. Badekappenpflicht offenbar. Ich hatte die Haube aus dem Spa von Ouigor mitgebracht, die hatte ich immer noch. Vor der Tür zu den Duschen sagt ein Typ zu mir, Monsieur, so können Sie nicht ins Becken.

»Wieso?«

»Ihre Badehose ist aus Stoff.«

»Ja, klar.«

»Die muss aus Lycra sein.«

»Ich war schon überall mit dieser Hose im Wasser, und nie hat einer was gesagt.«

»Hier muss sie aber aus Lycra sein.«

»Was mach ich jetzt?«

Er sagt, ich soll zu seinem Kollegen bei den Kabinen gehen. Ich erkläre das Problem dem Typen von den Kabinen. Der kommt mir etwas verdächtig vor, so wie die Kerle, die sich manchmal vor Schulen rumtreiben. Er sagt, ich schau mal, was ich habe. Er bringt mir eine schwarzbraune Badehose mit. Größe 56, was für Depardieu. Ich sage, die ist wohl zu groß. Ich hab noch eine kleinere. Er hält mir eine grüne hin. Zum Ausleihen, zwei Euro. Ich sage, müsste gehen, und sehe mich wie vor dreißig Jahren. Ich schicke Luc in die Schwimmhalle. In der Kabine mach ich mich nackig, will die Badehose überziehen, und da denke ich, scheiße, das Ding ist vielleicht noch nie gewaschen worden. Ich beschließe, meinen Schwanz verschwinden zu lassen. Ich ziehe an der Vorhaut, um die Ausgesetztheit der Eichel zu verringern, und rolle das Ganze schneckenartig ein. Kurz, ich mache eine Klitoris draus. Dann zieh ich den Slip hoch, der ist eine Art Schlauch, und klemme mir alles ordentlich zwischen die Beine. Da quillt ein blasser weicher Ring über die Badehose. Das bin ich. Mein Bauch schwappt über. Ab sofort kein Brot mehr. Eventuell auch keinen Wein. Ich geh unter die Dusche, von wo ich Luc sehe. Er planscht mit seinen Schwimmflügelchen im Fußbecken herum. Was macht er denn da in diesem Becken voller Pilze und Keime? Es ist zwei Meter fünfzig lang, ich gehe durch wie ein Stelzvogel, bloß nicht den Fuß aufsetzen. Ich rupfe den Kleinen raus, der gern drinbleiben würde. Für ihn ist das ein Planschbecken, für mich ist es der Ganges.

Im Wasser versuche ich, ihm das Schwimmen beizubringen. Er ist neun, Kinder seines Alters können schwimmen. Ich zeige ihm Beten, U-Boot, Flieger, aber das ist ihm schnurz, er will spielen. Er läuft überall hin, hechtet, springt, ersäuft fast. Ich hole ihn raus, mit seinem schiefen Zahn sieht er aus wie eine Ratte. Er lacht. Er hat die ganze Zeit den Mund offen. Ich bedeute ihm, er soll ihn zumachen, wenn er nicht bei mir ist. Mir zu Gefallen macht er es mir nach, kneift die Augen zusammen, presst die Lippen aufeinander und rennt wieder los, mit weit klaffendem Maul.

Draußen habe ich ihm erklärt, wie man über die Straße geht. Ich habe die Bewegung aufgeteilt: BEVOR du rübergehst, guckst du nach links, DANN guckst du nach rechts, DANN noch mal nach links. Er macht alles richtig und ahmt mich ungeheuer langsam nach. Für ihn haben diese Bewegungen keine Funktion, er denkt, der Trick besteht darin, in Zeitlupe die Hüften zu schwenken und den Hals zu verdrehen. Er begreift nicht, dass sie dazu dienen, nach Autos zu schauen. Er macht es nur mir zuliebe. Beim Lesen dasselbe. Er liest korrekt, aber oft, ohne den Sinn zu erfassen. Ich sage, du musst die Punkte beachten, wenn du einen Punkt siehst, hältst du an und holst Luft. Er startet einen laut vernehmlichen Versuch, Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte nur den Kater, weiter blieb nichts für ihn übrig. Ich sage: Punkt! … Er hält inne. Er nimmt einen tiefen Atemzug und pustet ihn lang wieder aus. Als er weitermacht, Da war er traurig und sprach zu sich selbst, weiß keiner mehr, wovon die Rede war.

Manchmal, wenn ich ihn morgens in die Kita brachte, lief er auf den Hof und fing an, allein zu spielen. Er spielte Zug. Er hüpfte und zischte, tschuu tschuu tschuu, nahm keinen Kontakt zu Freunden auf. Ich blieb noch etwas da, sah hinter dem Gitter verborgen zu. Niemand sprach mit ihm.

Ich mag diesen Jungen. Er ist interessanter als andere. Was ich für ihn war, habe ich nie genau herausgefunden. Eine Zeitlang sah er mich im Bett seiner Mutter. Ich halte mit Marion Verbindung, um ihn nicht zu verlieren. Aber das weiß er nicht, glaube ich. Und vielleicht stimmt es auch nicht ganz. Er nennt mich Jean. Das ist mein Name. Wenn er ihn ausspricht, klingt er noch kürzer.

Sorgt sich seine Mutter um ihn? Marion glaubt, wenn sie alle möglichen Sachen kauft, Sturmhaube, Taschentücher, Jodtinktur, Anti-Mücken, Anti-Zecken, Anti-Alles, dann kann sie ihn vor dem Leben schützen. Das hat sie mit meiner Mutter gemeinsam, nebenbei bemerkt. Wenn Serge und ich nach Corvol in die jüdische Ferienkolonie geschickt wurden, gab sie uns einen hundertzehn Kilo schweren Seesack mit. Eine ganze Krankenstation. Es war ein Kreuzotterjahr. Es war immer ein Kreuzotterjahr.

Seit ein paar Wochen ist Marion in einen anderen Mann verliebt. Mir nur recht. Einen in Scheidung befindlichen Bankrotteur. Sie zahlt alles, Restaurant, Kino, sie macht ihm Geschenke. Sie staunt, wie selbstverständlich er diesen Zustand annimmt. Er macht kein Trara, sagt sie. Sehr frei. Sehr männlich im Grunde. Bestimmt, sage ich.

Marion ermüdet mich. Die Art Frau, mit der alles in Sekundenschnelle zum Drama werden kann, um ein Nichts, um Lappalien. Einmal habe ich sie nach einem harmonischen Abendessen im Restaurant mit dem Auto nach Hause gebracht. Ich war danach noch nicht mal am Ende der Straße, da klingelte mein Handy.

»Ich bin im Hauseingang angegriffen worden!«

»Angegriffen? Wann denn?«

»Gerade eben!«

»Ich bin doch eben erst weg!«

»Du bist losgefahren, kaum dass die Autotür hinter mir zu war.«

»Und du bist angegriffen worden?!«

»Du hast nicht mal gewartet, bis ich über die Schwelle war, du bist losgeschossen wie der Blitz, als wolltest du möglichst schnell von mir wegkommen.«

»Aber nein!«

»Doch!«

»Entschuldige bitte. Ich war mit den Gedanken woanders. Marion, bist du angegriffen worden oder nicht?«

»Genau das werfe ich dir ja vor. Du bist mit den Gedanken woanders. Es ist dir egal.«

»Überhaupt nicht.«

»Die Haustür ist noch nicht mal offen, da fährst du schon weg, ohne einen Blick. Ich dreh mich um und will dir zuwinken, und ich sehe nur noch deinen Hinterkopf, zehn Meter weit weg!«

»Das tut mir leid. Du wirst doch jetzt nicht weinen?«

»Doch.«

»Wo bist du jetzt?«

»Im Hauseingang.«

»Ist der Angreifer weg?«

»Sehr witzig.«

»Marion …«

»Begreifst du nicht, wie demütigend das ist? Du drehst dich lächelnd um, mit einer lieben kleinen Geste, und der Typ ist schon los, ohne dich anzuschauen, ohne sicherzugehen, dass du ungehindert ins Haus kommst, mitten in der Nacht wär das ja wohl das Mindeste!«

»Du hast recht. Komm, jetzt geh rauf in deine Wohnung …«

»Schon rein aus Höflichkeit!«

»Unbedingt.«

»Paket abgesetzt und ab die Post!«

»Ich hätte warten sollen, das stimmt.«

»Und mir auch lieb zuwinken.«

»Ja, und dir auch lieb zuwinken, ja.«

»Komm zurück und tu es.«

»Ich bin an der Place du Général Houvier!«

»Komm zurück, so kann ich nicht rauf und ins Bett gehen.«

»Marion, das ist kindisch.«

»Mir egal.«

»Marion, ich habe gerade meine Mutter verloren …«

»Na bitte! Super, das musste ja kommen. Was hat das damit zu tun?«

Die letzten Worte unserer Mutter waren NTV. Die letzten Worte ihres Lebens. Nachdem wir das grässliche Pflegebett direkt vor den Fernseher gerückt hatten, fragte mein Bruder, möchtest du was gucken, Maman? Meine Mutter sagte NTV. Das Bett war gerade geliefert, sie war hineingelegt worden. Am selben Abend ist sie gestorben, ohne ein weiteres Wort.

Sie hatte nichts davon hören wollen. Ein Pflegebett war für sie das reinste Schreckgespenst. Alle priesen es ihr an, weil es angeblich so bequem sei, aber in Wahrheit nur, weil jeder, der sich über das normale, viel zu niedrige Bett beugte, das Ehebett, in dem unser Vater gestorben war, Kreuzweh bekam. Sie stand nicht mehr auf. Sämtliche Funktionen des vom Krebs verwüsteten Körpers fanden im Bett statt. Irgendjemand hat uns dann wohl davon überzeugt, dass es ohne ein Pflegebett nicht ging. Wir bestellten es, ohne sie zu fragen. Frühmorgens wurde es von zwei Typen geliefert, die für den Aufbau irre lange brauchten. Ein Arsenal medizinisch-elektronischer Apparate machte sich im Zimmer breit, Serge und ich waren total überfordert und wussten nicht, wo wir uns lassen sollten. Als sie umgebettet wurde, ließ sie sich ohne Widerstand tragen. Dann wurde die Fernbedienung ausprobiert. Sie lag wie benommen da, ganz hochgefahren, mit baumelnden Armen, und ließ die absurden Schrägstellungen über sich ergehen. Das Kopfende des Bettes stand an einer Seitenwand, wo Wladimir Putin hing, als Kalenderblatt, einen Geparden streichelnd. Ihr geliebtes Garteneckchen vor dem Fenster konnte sie nicht mehr sehen, sie schaute nur noch erschöpft vor sich hin. In ihrem eigenen Zimmer schien sie verloren. Den Kalender hatte ihr eine russische Pflegerin geschenkt. Meine Mutter hatte eine Schwäche für Putin, sie fand, er hätte so traurige Augen. Als sie weg waren, beschlossen wir, das Bett wieder so hinzustellen wie immer, mit Blick aus dem Fenster und auf den Fernseher. Dazu musste das Ehebett verrückt werden. Erst die Matratze, eine aus der alten Zeit, die sich als unfassbar schwer erwies, weich und wie voller Sand. Serge und ich zerrten sie auf den Flur, so gut wir konnten, wir fielen mehrmals hin. Das Bettgestell ließen wir im Schlafzimmer hochkant an der Wand stehen. Und das Pflegebett mit Maman rollten wir ans Fenster, vor den Fernseher. Serge fragte, Möchtest du was gucken? Wir saßen auf Klappstühlen aus der Küche, links und rechts vom Bett. Das war vier Tage nach dem Anschlag auf dem Adventsmarkt in Vivange-sur-Sarre, NTV brachte die Trauerfeier für die Opfer. Die Korrespondentin führte ständig das Wort Andacht im Munde, dieses völlig nichtssagende Wort. Dieselbe Frau sagte nach einigen Kameraschwenks über Konditoreien und bunte Schachteln, Das Leben kommt wieder zu seinem Recht, auch wenn natürlich nichts so sein wird wie zuvor. Doch, du dumme Kuh, sagte Serge, alles wird so sein wie zuvor. Binnen vierundzwanzig Stunden.

Unsere Mutter sagte kein Wort mehr. Ende. Am Nachmittag kamen Nana und ihr Mann Ramos. Meine Schwester schrie, den Kopf an der Schulter ihres Mannes, was für ein schreckliches Bett! Am selben Abend ist sie gestorben, von den Vorteilen der neuen Ausstattung hatte sie nichts mehr. Solange alles weiterlief wie gewohnt, hatte sie viele Beschwernisse der Krankheit ertragen. Aber das Pflegebett stopfte ihr das Maul. Das Pflegebett, dies Monster mitten in ihrem Schlafzimmer, katapultierte sie in den Tod.

Seit sie gestorben ist, sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen.

Diese Kuddelmuddelkiste, unsere Familie, die hast du geschaukelt, Omi, sagte meine Nichte Margot auf dem Friedhof.

Unsere Mutter hatte nicht von der Gewohnheit des sonntäglichen Mittagessens abgelassen. Auch nicht nach dem Umzug in die Erdgeschosswohnung am Stadtrand. Zu den Pariser Vater-Zeiten hatten diese Essen samstags stattgefunden, was nichts an der Atmosphäre aus Panik und Bluthochdruck änderte. Nana und Ramos schleppten besondere Speisen an, Hühnchen aus Levallois, das beste Hühnchen der Welt (der Metzger holt es persönlich aus dem Hühnerhof), oder Lammkeule aus Levallois, ebenso unvergleichlich. Der Rest, Pommes frites, Erbsen, Eis, kam direkt von Picard. Mein Bruder und meine Schwester erschienen jeweils mit Familie, ich immer allein. Serges Tochter Joséphine kam jedes zweite Mal, immer schon entnervt, sobald sie über die Türschwelle war. Victor, der Sohn von Nana und Ramos, lernte Koch in der Émile-Poillot-Schule, laut Ramos das Harvard der Gastronomie (er sagt ’arouard). Wir hatten einen künftigen großen Küchenchef am Tisch. Wir ließen ihn die Keule tranchieren, applaudierten seiner Meisterschaft, meine Mutter entschuldigte sich für die schlechten Küchengeräte und das tiefgefrorene Gemüse (sie hatte Kochen immer gehasst, das Aufkommen der Tiefkühlkost veränderte ihr Leben).

Wir setzten uns hektisch zu Tisch, es fühlte sich an, als hätten wir den Ort nur gemietet und müssten ihn nach zwanzig Minuten für eine japanische Hochzeit wieder räumen. Kein Thema konnte richtig besprochen, keine Geschichte zu Ende erzählt werden. Eine eigenwillige Klangumgebung, in der mein Schwager die Bassfrequenzen übernahm. Für Ramos Ochoa ist es Ehrensache, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, und das lässt er einen auch spüren. Mit übertrieben bedächtiger Grabesstimme schaltete er sich zum falschen Augenblick ein: Kannst du mir bitte den Wein reichen, vielen Dank, Valentina. Valentina ist Serges neueste Gefährtin. Ramos ist in Frankreich geboren, seine Familie kommt aus Spanien. Alles Podemos-Leute. Meine Schwester und er leben extrem bescheiden, nicht ohne einen gewissen Stolz. Bei einem dieser Essen sagte meine Mutter, als gerade der Dreikönigskuchen auf den Tisch kam, keiner fragt mich nach den Ergebnissen meiner Routinekontrolle! (Sie hatte neun Jahre zuvor Brustkrebs gehabt.)

Früher rühmte sie sich, zwei Brotkränze ergattert zu haben, wo die Bäcker normalerweise nur noch einen pro Person abgeben. Der Dreikönigskuchen war wohl erst zu Anfang des Essens in den Ofen gekommen. Kommt gar nicht in Frage, dass Valentina, unser italienisches Goldstück, in einen kalten Kuchen beißen muss! Nana hatte ihn halb verkohlt auf den Tisch gestellt, aber Gott sei Dank kam die versteckte Bohne nicht zum Vorschein. Jedes Jahr stritten wir uns, meine Mutter mogelte, damit eins von den Kindern die Bohne ergatterte, und die Kinder stritten sich untereinander. In einem Jahr, wo sie die Bohne nicht abkriegte, hatte Margot, Victors kleine Schwester, ihren Teller mit ihrem Kuchenstück aus dem Fenster geschmissen. Jetzt waren nur noch Jugendliche und Alte da, abgesehen von Valentinas Sohn, der war zehn. Er war unter die Tischdecke gekrochen. Nana schnitt die Stücke, und der kleine Marzio verteilte die Teller.

»Wie war denn deine Routinekontrolle?«

»Tja, ich hab einen Schatten auf der Leber.«

Ein paar Monate später hatte Serge auf der Kante des Ehebetts im dunklen Schlafzimmer gesessen und gefragt, wo willst du begraben werden, Maman?

»Nirgendwo. Ist mir herzlich egal.«

»Willst du bei Papa liegen?«

»Ah, nein, nicht bei den Juden.«

»Wo denn dann?«

»Nicht in Bagneux.«

»Willst du eingeäschert werden?«

»Eingeäschert. Und damit basta.«

Wir haben sie eingeäschert und in Bagneux in die Gruft der Poppers gelegt. Wohin sonst? Sie mochte es weder am Meer noch auf dem Land. An keinem Ort, wo sich ihr Staub mit der Erde vermischt hätte.

In der Kapelle vom Friedhof Père-Lachaise waren wir zu zehnt, nicht mehr. Die drei Kinder mit Enkeln. Zita Feifer, ihre Kindheitsfreundin, sowie Madame Antoninos, die Friseurin, die noch bis zu den letzten Tagen gekommen war, um die paar Büschel auf dem Schädel zu färben und die Borsten am Kinn zu zupfen. Außerdem war Carole da, Serges erste Frau, Joséphines Mutter. Zita hatte zwei Oberschenkelhalsbrüche hinter sich. Ein Angestellter des Bestatters bugsierte sie bis zum Fahrstuhl, und dort sahen wir, wie sie benommen mit ihren Krücken Richtung Totenetage verschwand.

Im Untergeschoss wurde sie in einen leeren Raum geführt, in dessen Mitte auf zwei Böcken der Sarg ihrer Freundin wartete. Kaum saß sie, donnerte viel zu laut und ohne nachvollziehbaren Grund Brahms’ Ungarischer Tanz Nr. 5 los. Nach zehn Minuten Alleinsein und Pusztamusik schleppte sich Zita zur Tür und rief um Hilfe. Derweil leistete ich draußen Serge Gesellschaft, der rauchend vor einem Audi stand.

»Wem gehört der?«

»Mir.«

»Mach keine Witze.«

»Okay, einem Kumpel von Chicheportiche, der Autohändler ist. Du denkst, das wäre ein Serienauto, aber es ist ein Rennwagen. Kostet weniger als ein Porsche, bringt aber genauso viel …«

»Aha.«

»Chicheportiche schanzt ihm Kunden zu, dafür leiht er ihm ab und an eine Karre. Das ist ein V8, dieselbe Motorisierung wie ein Mustang oder ein Ferrari. Eigentlich so, als bekämst du das Beste von einem 911 und einem Panamera. Wir kaufen ihm seine Werkstatt ab und stellen ein Bürohaus hin.«

»Ich dachte, du machst keine Geschäfte mehr mit Chicheportiche.«

»Stimmt, aber er ist dicke mit dem Bürgermeister von Montrouge.«

»Ach so.«

»Schau mal, was ich wiedergefunden habe.«

Er holte ein doppelt gefaltetes Blatt aus der Tasche und hielt es mir hin. Ein Brief, in feiner, blauer, sorgfältiger Schrift, einer nur allzu bekannten Schrift: »Mein Muckelchen, ich hoffe, Ihr seid gut angekommen und Euch war nicht zu heiß. Unten im Koffer findest Du eine kleine Überraschung, die Du Dir mit Jean teilen sollst. Ich verlasse mich auf Euch, vor allem auf Dich, dass nicht schon am ersten Tag die ganze Schachtel leer ist! Außerdem findest Du ein Fünf Freunde und die Geschichten aus Buschland und Dschungel. Fünf Freunde und die Wilde Jo soll sehr gut sein. Das hat mir der Verkäufer gesagt. Denkt dran, wenn Euch was gestochen hat, tut vorm Einschlafen Pipiol drauf, und Dein Bruder soll seine Brille ins Etui stecken, wenn er sie absetzt, erinnere ihn dran. Du weißt ja, was für ein Schussel er ist. Viel Spaß, mein Muckelchen. Deine Maman, die Dich lieb hat.«

»Pipiol gibt es immer noch«, sagte ich. »Jetzt als Spray.«

»Ach, echt?«

Er steckte den Brief wieder in die Tasche und wischte durch die Fotos auf seinem Handy. Bei einem Foto von Maman hielt er inne, die als Königin posiert, knapp ein Jahr her, mit ihrer Pappkrone.

»The last Dreikönigskuchen …«

»Komm schon, die warten auf uns.«

In dem kleinen engen Untergeschoss der Kapelle verlas Margot mit der unerbittlichen Ernsthaftigkeit der Jugend einen selbst verfassten Text. »Omi, nach einem ganzen Leben ohne Sport hast Du ein Fitnessrad in die Wohnung gekriegt, weil Dir der Onkologe ein bisschen Bewegung verschrieben hatte. Du warst einverstanden, in Deinem Nachthemd und Deiner Steppweste ein paar Umdrehungen zu machen, solange der Widerstand auf Eins blieb (es ging bis Acht). Du hast Dich draufgesetzt, wie Du es bei den Radfahrern der Tour de France im Fernsehen gesehen hattest, den Rücken über den Lenker gekrümmt, und hast mit den Füßen im Leeren nach den Pedalen gesucht. Einmal, als du ultraentspannt vor dich hin gestrampelt hast, den Blick immer schön auf Deinen Liebling Wladimir Putin gerichtet, da hab ich heimlich auf Zwei erhöht. Bravo, Omi! Ich bin stolz auf Dich! Du hast gesagt, du wärst die einzige … Du wolltest nie Muskeln oder so was haben, warum also jetzt, im Endstadium? Ich weiß nicht, ob Du es da, wo du jetzt bist — wo bist Du? — besonders sinnvoll finden würdest, dass ich von dem Fitnessrad spreche. Ich erzähle davon, um ein bisschen lustig zu sein, aber vor allem, um zu betonen, wie tapfer und fügsam Du warst. Und fatalistisch. Du hast Dein Schicksal angenommen. Deine Söhne waren damit beschäftigt, Dich auszuschimpfen, selbst als Du krank warst, Dir Deine Ticks vorzuwerfen, Deine innere Unruhe, Deine Vorlieben, Deinen Leichtsinn, Deine Geschenke für uns, die Bonbons, Du hast Dich mit besorgter Miene zurechtweisen lassen, aber eigentlich hast Du die Kiste geschaukelt, Omi. Diese Kuddelmuddelkiste, unsere Familie, die hast Du geschaukelt. Du hast in Deinen kleinen Garten in Asnières eine Schwarzkiefer gepflanzt. Einen Setzling von fünfzehn Zentimetern, weil der billiger war. Maman hält sich für unsterblich, hatte Onkel Jean gesagt, sie meint, wenn sie dreihundertzweiundsechzig ist, wird sie mit der Urenkelin von Margot drum herum spazieren. Ich weiß nicht, was Deine Kinder mit Deiner Wohnung machen werden, Omi, aber ich werde Deine Kiefer an einen Ort pflanzen, wo Du immer mit uns spazieren gehen kannst, auch wenn keiner es merkt.«

Wer hatte nur die Idee mit dem Ungarischen Tanz gehabt? Kaum hatte sich Margot wieder neben ihre weinende Mutter gesetzt, die sich wie wild an ihren Arm klammerte, da peitschte eine entfesselte Geige auf unsere kleine Gruppe ein. Wer hatte dieses Stück ausgesucht? Unsere Mutter mochte Brahms, aber den romantischen Brahms der Lieder. Hinter mir rief Zita Feifer aus, schon wieder! Und dann fuhr der Sarg auf seinem Rolltisch um das Podest herum, links ging eine kleine Tür auf, und Marta Popper verschwand ins Nichts.

Beim Verlassen des Père-Lachaise setzten wir Zita in ein Taxi und uns auf die Terrasse eines Cafés an der Ecke. Joséphine lief sofort auf die Toilette. Es war schönes Wetter, wie manchmal im Dezember. Als sie zurückkam, baute sie sich schmollend vor uns auf, weil es keinen Platz in der Sonne mehr gab. Joséphine ist Maskenbildnerin und zu stark geschminkt. Wenn sie schmollt, wird ihr Mund zu einer verbitterten roten Chilischote.

Nana wollte aufstehen und ihr ihren Stuhl anbieten, aber Carole hinderte sie daran.

»Das macht mir nichts aus«, sagte Nana.

»So weit kommt’s noch, dass du dich in den Schatten setzt!«

Die Friseurin sagte, nehmen Sie meinen Platz, Joséphine, ich bin nicht gern in der Sonne.

»Bleiben Sie sitzen, Madame Antoninos!«, befahl Carole.

»Aber ich hab doch gar nichts gesagt! Habt ihr in dieser Familie nichts Besseres zu tun, als ständig an mir rumzumeckern?«

»Du kannst einen stressen, Joséphine.«

»Es ist eiskalt, warum sitzen wir draußen? Ich verstehe nicht, warum Omi sich hat einäschern lassen. Ist doch verrückt, dass sich eine Jüdin einäschern lässt.«

»Sie wollte es.«

»Die Vorstellung, verbrannt zu werden, ist verrückt, nach allem, was ihre Familie durchgemacht hat.«

»Hör auf zu nerven«, sagte Victor.

Sie blieb stehen und drehte mit den Fingern in ihrer Lockenmähne herum.

»Ich habe beschlossen, dieses Jahr nach Osvitz zu fahren.«

»Die haben leider zu.«

»AUSCHWITZ!«, schrie Serge auf. »Osvitz!! Wie die französischen Goys! … Lern erst mal, das richtig auszusprechen. Auschwitz! Auschschschwitz! Schhhh…!«

»Papa …!«

»Alle können dich hören«, murmelte Nana.

»Ich kann doch nicht zulassen, dass meine Tochter Osvitz sagt! Wo hat sie das denn her?«

»Guck nicht mich an!«, sagte Carole.

»Na bitte! Gleich geht der Rollladen runter!«

»Jo, sei doch klüger als er«, versuchte es Nana, während sich Joséphine einen Weg zum Gehsteig bahnte.

»Das Scheitern einer Erziehung! … Wo will sie hin? Joséphine, wo gehst du hin?! … Gerade hab ich ihr für ein Wahnsinnsgeld eine Augenbrauen-Fortbildung bezahlt, da könnt ihr mal sehen, und jetzt will sie nach Auschwitz, was hat das Mädchen bloß?«

Kaum war Joséphine hinter einem Gebäude an der Place Magenta verschwunden, sprang Carole auf, um ihr hinterherzulaufen.

»Kannst du sie nicht einmal im Leben in Ruhe lassen?«

»Aber es liegt doch an ihr! Die ganze Zeit nur meckern, meckern, meckern«, sagte Ramos mit seiner Grabesstimme. »Lässt einen Wahnsinnsdreck ab, oder?«

»Wovon redest du?«

»Von dem Audi.«

»Ja, einen Wahnsinnsdreck.«

Als ich heute Morgen die Rue Pierre-Lerasé überquere, bemerke ich einen kleinen grünen Wagen der Pariser Müllabfuhr, genauer gesagt, den schmalen Renault Estafette, der fürs Fegen und Absprühen der Gehsteige eingesetzt wird. Am Steuer mein Schwager! Ich gehe näher ran. Bei dieser kurzen, fragenden Bewegung schießt mir eine Erkenntnis durch den Kopf: Mein Schwager Ramos Ochoa gibt sich nicht damit zufrieden, umstandslos die Arbeitslosenhilfe zu kassieren, die dank seines raffinierten Jonglierens mit zeitlich begrenzten Arbeitsverträgen anfällt, ganz zu schweigen von seiner häufigen Computerpannenhilfe in Schwarzarbeit, sondern er hat sich zusätzlich noch einen diskreten, amüsanten Sonntagsjob organisiert, für den es nur den Führerschein braucht. In der unerschöpflichen Freizeit, die er immer hatte, egal womit er gerade beschäftigt war, hat sich dieses Genie heimlich in eine neue Branche eingeschlichen, um seine zukünftige Rente aufzupolstern! Pedantisch und schlapp zugleich steuerte Ramos sein Vehikel, und die selbstgefällige Haltung, mit der er jetzt im Führerhaus des Estafette saß, erinnerte mich daran, wie er vornübergebeugt Dinge im Haushalt erledigte. Aus der Nähe war es dann natürlich gar nicht Ramos Ochoa. Aber der Anblick erschien mir so überzeugend, dass er von nun an zu meiner Wahrnehmung dieses Burschen gehörte.

Ramos Ochoa mag nur eine Nebenfigur dieser Geschichte sein, aber ich rede gern von ihm. Und wer weiß, vielleicht wird er ja, wie so viele Nebenfiguren, darüber noch zu einer herausstechenden Figur, in Anbetracht meines verwerflichen Hangs, ihn zu schikanieren?

Anfangs wirkte er nett und anstellig. Informatiker mit Schwerpunkt Netzwerktechnologie, bei Unilever angestellt (bevor er da rausflog), Sohn einer Hausangestellten und eines Bauarbeiters; was konnten wir da schon sagen? Unser Vater, der sich die Fortschrittlichkeit wahrlich nicht auf die Fahnen geschrieben hatte, war offen gegen diese Verbindung. Dass Anne Popper, sein Augapfel, sich mit einem Iberer aus irgendeinem obskuren kantabrischen Weiler zusammentun wollte, ließ ihm keine Ruhe. Für ihn war seine Tochter eine Luxustussi — da vermischten sich Kritik und Stolz in seinem Munde —, und es war unvorstellbar, dass ein Ramos Ochoa, der zu anderen Zeiten barfuß in sengender Hitze auf einer Zwiebel herumgekaut hätte, ihr das Wasser reichen sollte. Natürlich widersprachen wir ihm. Glück war in Mode, nicht alte patriarchalische Werte. Damals schien das Glück nicht nur nach Lust und Laune in Reichweite zu sein, sondern das A und O jeglicher Philosophie. Möglich, dass mein Vater darüber starb. Ein Jahr nachdem Ramos Ochoa aufgetaucht war und im Hauseingang der Rue Pagnol scheu Nanas Hand gehalten hatte, wurde mein Vater vom Darmkrebs dahingerafft.

Heute ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass Serge und ich durch unsere Schikanen und subtilen Quälereien Nana vielleicht diesem Ramos Ochoa in die willigen Arme getrieben haben. Die Dinge aus der Kindheit sind Gott weiß wo eingeschrieben. Wenn ich im Radio von einer Katastrophe höre, mit Opfern in den Sechzigern, dann sag ich mir, okay, das ist traurig, aber immerhin haben die ihr Leben gelebt. Und dann fällt mir ein, hey, das ist deine Generation, mein Alter, plusminus wie du und Serge und Nana. Hast du das vergessen? Meine Mutter hatte ein Foto von uns dreien auf dem Nachttisch stehen, da rangeln wir auf einer Schubkarre herum. Als hätte uns einer in schwindelerregendem Tempo hineingestoßen und in die Zeit geschüttet.

Ich weiß gar nicht, wie wir Geschwister es geschafft haben, diese ursprüngliche Komplizenschaft zu bewahren, wir waren uns nie besonders ähnlich oder besonders nah. Geschwisterbeziehungen zerfasern, leben sich auseinander, hängen nur noch am seidenen Faden von Sentimentalität oder Konvention. Ich sehe durchaus, dass Serge und Nana schon lange zum gereiften Teil der Menschheit gehören, wie ich es auch sollte, aber diese Wahrnehmung bleibt an der Oberfläche. Tief drinnen bin ich immer noch das mittlere Kind, Nana ist der Liebling der Eltern, das gezierte Hätschelkind, aber auch Numero zwei bei unsern Kriegsspielen, der Sklave, der japanische Kriegsgefangene, der Verräter, der erdolcht wird — in unserem Kinderzimmer war sie nie ein Mädchen, sondern Offizier oder Märtyrer — ; mein Bruder ist immer der Älteste, der Anführer mit baumelndem Helmriemen, der dem Tod mit einem herausfordernden Lächeln begegnet, er ist der Wagemutige, der Dana Andrews, ich hingegen bin der Mitläufer ohne Eigenschaften, der Rot sagt, wenn der Ältere Rot sagt. Bei uns gab es keinen Fernseher, aber Cousin Maurice hatte einen. Wir nannten ihn Cousin Maurice, aber eigentlich war er ein entfernter Cousin meines Vaters, aus einem russischen Zweig der Familie. Abgesehen von unseren Eltern das einzige Familienmitglied, das wir im Leben wirklich kennenlernen sollten. Sonntags gingen Serge und ich zu ihm in die Rue Raffet und ballerten uns mit amerikanischen Filmen zu. Wir streckten uns mit einer Coca-Cola und einem Strohhalm vor dem Apparat aus und guckten Durchbruch auf Befehl oder Mai 1943 — Die Zerstörung der Talsperren, den liebte ich. Oder Western. Für mich war der Indianer lange Zeit ein Typ, der nur daran dachte, Böses zu tun und Frauen zu skalpieren. Ich musste warten, bis Alan Ladd und Richard Widmark kamen, um die Rothäute schätzen zu lernen. Später nahm uns Maurice auf die Champs-Élysées mit — Kamelhaarmantel, Astrachan-Mütze und höllisch breite Schultern. Unsere schönste Erinnerung: Die Wikinger von Richard Fleischer im Normandie, ein furchterregender Film mit Kirk Douglas (russischer Jude!, schrie Maurice und zeigte mit dem Finger auf Kirk, der gerade auftrat) und dem jungen Tony Curtis. Der wäre heute unter 12 gar nicht erlaubt. Damals waren wir noch nicht so bildersatt, man kam aus einem Film, als hätte man soeben eine gewaltige neue Weltgegend erkundet. Das ist das Gewebe unserer Geschwisterbeziehung. Der Dschungel mit den Vorhängen, die Landungen, die Fallschirmsprünge, die Opfer und die geknebelte Nana, die Hölle von Burma und, bevor die erotische Versuchung das reine Wasser zwischen uns trübte, diese lange Zeit voll Ruhm und Leiden, das Gerangel in der Schubkarre.

Luc fragt mich nach Gott. Er sagt nicht Gott, er sagt der Gott. Wieso will der Gott nicht, dass wir Lügen erzählen? (Ich habe versucht zu antworten und mich verheddert.) Wir schauen uns zusammen Landkarten an. Er ist ganz wild darauf. Reliefkarten, Straßenkarten, sogar Generalstabskarten. Er liebt Flüsse, ich erkläre ihm die Wasserstraßen. Ich erkläre ihm, dass die Souloise in den Drac mündet, der seinerseits in die Isère mündet.

»Und wo mündet die Isère?«

»In die Rhône.«

»Und die Rhône?«

»Ins Meer.«

Ich weiß nicht, welches Bild er sich von diesen ganzen mündenden Gewässern macht. Er weiß, dass ich über Kabel forsche, die Strom transportieren. Er will wissen, wo ich den Strom herbekomme. Ich male ihm Skizzen mit Feuer, Wind, Wasser. Ich zeige ihm, wie man Primärenergien in Sekundärenergien umwandelt, ich zeichne ihm Turbinen, einen Rotor, einen Stator und wie daraus ein Magnetfeld entsteht, das elektrischen Strom produziert. Stundenlang wiederholt er Rotor / Stator / Rotor / Stator / Rotor / Stator, kopfwackelnd und mit den Armen rudernd.

Einmal stießen wir vor einem Gully auf ein Schild. Hier beginnt das Meer. Ja, sagte ich, damit die Leute ihre Kippen und anderen Dreck nicht einfach da reinschmeißen.

»Aber fängt das Meer denn wirklich hier an?«

»Na klar.«