Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

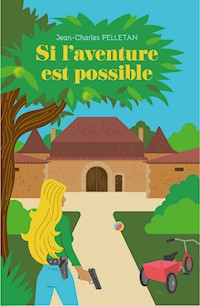

C’est l’histoire de Céline, une policière haut gradée, intelligente et forte, qui se retrouve, malgré elle ou à cause d’elle, à s’acquitter d’une banale enquête a priori. Elle doit investiguer sur Jean-Charles pour tenter de le retrouver, notamment en utilisant son étrange journal intime. Au fil des pages, elle découvre une histoire de famille de 1853 à nos jours, sur les terres de la Dordogne, à travers les travaux des champs, les héritages de valeur, la Seconde Guerre mondiale, les drames et les joies des gens simples, et l’amour aussi… Ces récits épiques font écho en elle, à sa propre histoire, d’une façon qui la surprend.

Jean-Charles a disparu, sans laisser de traces. Il est au bord de son passé, celui de l’enfance, celui de ses ancêtres qui parfois le hantent comme des fantômes. Dans son rapport à l’effort de mémoire, à la filiation, et à la nécessité de regarder devant soi, il se retrouve coincé entre deux mondes.

Céline ne supporte pas l’approche des 50 ans. Elle se trouve à un moment de sa vie de femme où elle ressent un profond besoin de changement. En correspondance avec ses propres parents, une mère maladive et un père absent, Céline va s’interroger sur son identité et sur le sens de sa vie. Des évènements vont chambouler son quotidien et l’amener à s’interroger sur son rapport à l’amour. Un beau capitaine lui tourne autour depuis plus d’un an. Jusqu’à quand va-t-elle s’interdire d’être aimée ?

Céline débute l’enquête dans l’Entre-Deux-Mers, puis en Dordogne. Enfin, prise dans une spirale d’espionnage, de Moscou à Bordeaux, de la rade de Brest à Copenhague, notre charmante policière va découvrir de terribles et captivants secrets de famille.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 498

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jean-Charles Pelletan

Si l’aventure est possible

Connaître mes origines,

Comprendre qui je suis,

Partager avec autrui,

Et vivre avec mon temps.

Jour 1samedi

La nuit fut particulièrement agitée, émaillée d’aventures et de flashs dynamiques, parsemée d’espoirs et de craintes occultes, aux confins d’épisodes cauchemardesques, grotesques, épiques et cathartiques. Son cerveau, livré à lui-même, en pleine activité créative, avait amené Jean-Charles à se retourner dans son lit, fébrile, incessamment, alternant un ou deux coussins, transpirant, avec ou sans couverture, incapable de trouver une position confortable, dans le tumulte des pensées nocturnes. Ce genre de nuit où l’on dort mal, parce que la nervosité prend le dessus, le corps en tension, le front chaud, avec cette sensation d’étouffement des voies respiratoires.

À la fois fatigué et tout excité, Jean-Charles se réveille tôt. Entre ses songes, il a ruminé toute la nuit sur sa décision, aussi incongrue soit-elle. Il n’en revient pas d’en être arrivé à cette extrémité-là, mais il faut qu’il parte aujourd’hui, et avant le lever du soleil. En trente-cinq ans de vie commune avec sa femme, il ne lui a jamais menti. À cette occasion exceptionnelle, il est obligé de lui inventer un bobard pour justifier son absence. Jean-Charles a décidé de lui mentir un peu, histoire de rendre crédible son départ matinal, puis une fois loin de la maison il appellerait Nathalie pour lui dévoiler la vérité. Pour l’instant, il ne peut pas se livrer à elle, pas cette fois-ci. Le quinquagénaire était dans un état d’esprit particulier, irraisonnable. Sa femme l’aurait dissuadé sans ménagements, dans une conduite rationnelle. De toute façon, à force de se réveiller tôt tous les matins pour aller travailler, il se lève d’un bond, à 6h44, juste avant l’alarme de son portable. Les gestes du lever sont toujours les mêmes, précis, cycliques, mécaniques, économes. Devant sa tasse de café, Jean-Charles souffre du temps qui court plus vite que lui. Il voudrait le figer d’un coup de baguette magique et vivre une journée interminable, jusqu’à plus soif, éberlué, extasié et comblé. Dans sa vie d’homme, il était difficile pour lui d’être pleinement satisfait. Il vérifie son sac à dos, qui contient une grande bouteille d’eau, des barres de céréales au chocolat noir, une lampe torche, des piles LR20, un coupe-vent, une corde, un briquet et un mètre à ruban laser. Après avoir déposé une pelle, une pioche de terrassier, des gants et la glacière dans le coffre de la voiture, il claque le hayon sans trop faire de bruit.

–Qu’est-ce que tu fais dehors ? Tu t’en vas ? Lance Nathalie dans son dos d’une voix ferme.

Pantois, Jean-Charles sursaute et hésite dans sa réponse.

–Bonjour, tu es déjà debout… Tout va bien. Je me prépare.

–Tu te prépares à quoi, un jour de repos à 8h00 du matin ? rétorque-t-elle stupéfaite.

Dans sa voix transparaît de l’inquiétude. Elle regarde son mari droit dans les yeux et attend une explication sans tarder. Jean-Charles avait redouté ce moment équivoque, mais il n’abdiquera pas. L’homme ne peut se résigner à abandonner ses rêves. Jean-Charles sait qu’il doit la jouer en finesse, plutôt impavide et faussement détaché.

–Je ne te fais pas la tête ma chérie, je vais à Brico Dépôt. Tu sais, nous avions parlé de construire une petite terrasse en bois, dans le prolongement du préau. Je vais regarder leurs produits sur place et comparer les prix. Tu te rappelles notre projet ?

Il a accentué sur le « ma chérie » mielleux et improbe.

–Oui, dit-elle.

Nathalie est un peu raide, décontenancée, à distance. Elle n’est pas dupe et contient son agacement. L’épouse connaît par cœur son homme et quelque chose cloche. La veille ils se sont disputés pour une bêtise. Elle va laisser couler ce moment de lâcheté d’un homme dont elle est amoureuse depuis ses 17 ans. Sa chemise de nuit colle à ses seins et enveloppe ses cuisses. Ses longs cheveux noirs s’envolent. Un vent vif mord et cingle les visages et rappelle que cette journée d’hiver sera bien fraîche. Mais Nathalie ne ressent pas la froidure de l’aube, absorbée dans ses pensées et le départ précipité de Jean-Charles. Un doute l’envahit et la fait frissonner. Il me cache quelque chose, pense-t-elle troublée. Non, il se fout demoi !

Sur la A89, la voiture file à vive allure et les paysages s’étirent, se transforment, sous les filtres changeants des lumières, de la nuit à l’aurore, et dans le ciel s’ouvre la vie. Jean-Charles est songeur, il a osé, un pari fou, débile dans sa situation, et sûrement n’ayant aucun sens vu de l’extérieur. Peu importe les conséquences, il fait ça pour lui, pour se sentir moins misérable. Il veut savoir si l’aventure est possible, comme un défi à lui-même. Protégé dans son quotidien, il ne sait plus de quoi il est capable. Le petit garçon qu’il était, nourri d’épopées et de farouches batailles, frappe violemment aux portes de sa mémoire. Jean-Charles prend un bonbon et savoure sa solitude. Les cheveux de la nuit flottent au loin, laissant place aux premiers rayons du soleil. Tout est calme.

Depuis quelque temps il était troublé, anxieux et éprouvait un essoufflement intellectuel. Lorsqu’il tentait de se projeter dans son avenir, il ressentait comme une sorte de suffocation, une gêne insidieuse, un blocage inconnu qui le tenaillait. Il se devait d’avancer, comme toujours, de résister et de comprendre sa faiblesse. Il avait passé sa vie d’adulte à tenter de préserver son intimité et à éviter de s’exposer à d’éventuels dangers. Il s’était maintenu sur ses gardes, avec constance, au cas où… Couvrir ses arrières, organiser son parcours, prévoir pour ne pas être surpris. Toutes ses tentatives de maîtrise laissaient finalement trop peu de place à l’impromptu, à l’authenticité, à la fantaisie, à l’inattendu, voire à l’inespéré.

Jean-Charles accélère. Il a une idée de ce dont il a besoin aujourd’hui, afin de tenter de reprendre son souffle, pour vivre autrement. Il se dit qu’à cinquante-cinq ans son corps le trahit régulièrement et qu’il se voit vieillir. Mais le problème se situe ailleurs. Il sait qu’il doit se libérer de certains carcans, de souvenirs douloureux, de chimères…, et de ce sentiment de culpabilité qui le ronge encore. Au volant de sa voiture, l’homme se convainc qu’il est vital de passer un cap, maintenant.

Le mois dernier sa mère était décédée. Entourée d’amour, Nicole était partie en offrande à Dieu, sous le regard chaleureux des siens, sans souffrance pour elle. La mort de sa mère avait envahi tout son corps, comme d’immenses courants émotionnels, chauds et froids, frémissants et indomptables. Et même si cette fin était prévisible, ce n’était que dans la confrontation au réel, dans le dur, que l’on pouvait vraiment en saisir toutes les nuances. Jean-Charles était enfin libre, vide, plein de ressentis, creux de sa mère, abreuvé de souvenirs, à la fois meurtri, soulagé et honteux. Il n’avait plus de parents.

Sur l’asphalte s’élance la Mégane à 130 km/h en direction de la Dordogne. Jean-Charles est déjà bien loin de la périphérie bordelaise. Il est dans le déni, optimiste et détendu. Son regard bleu, un peu austère, se perd sur les flancs des collines, le long des bas-côtés. Seul, sur la file rapide de l’autoroute, il se laisse guider. Après le péage, Jean-Charles emprunte la Départementale 709 pour traverser Mussidan, Beauronne, puis Saint-Vincent-de-Connezac. Avant la descente de la Garde et le panneau Siorac-de-Ribérac, il tourne à gauche pour aller au Maine. Il sait qu’il n’a pas le droit d’être là. Mais les nouveaux propriétaires du Maine sont absents.

Jean-Charles et ses deux grandes sœurs géraient les biens des parents depuis plusieurs années, et il restait quelques bois et champs agricoles dans leur patrimoine. La grande propriété familiale du Maine avait été vendue à de nouveaux propriétaires. Il avait prétexté de s’enquérir de l’état de santé de la forêt, en face du Maine, afin de bavarder avec eux. Il avait appris de M Faure qu’il partirait en vacances avec Madame, au sein de leur famille, pour toutes les vacances de Noël.

Jean-Charles arrive enfin à l’embranchement pour le Maine, sur le haut de la route qui longe les bois. En ce samedi 19 décembre 2026, il se rassure en sachant que la propriété est déserte. Toutefois, il a le sentiment d’arriver comme un voleur. Il augmente le volume de « Danny boy » de Shelly Manne et Bill Evans et profite de la profondeur sur les champs et le domaine au loin. L’éden est spectaculaire avec une harmonieuse palette de gris en tout genre. S’offre aux regards la mouvance naturelle du ciel pâle, aux nuances cotonneuses parsemées de gris perle, aux textures béton ciré déchirées d’impacts métalliques, aux étoffes chinées lumineuses et blafardes, composant un ciel particulièrement étrange, opaque et captivant. Il aime ce lieu et ressent son essence dans toute son âme. Le Maine lui avait cruellement manqué, plus qu’il ne l’aurait cru. Il n’était pas revenu depuis plus de cinq ans déjà, depuis la vente. Et comme à chaque fois qu’il apercevait le Maine, cela le transporte de joie et fait remonter en lui tout un bouquet de souvenirs chaleureux.

Il se remémore les petits coins de jeux, les pierres sur lesquelles il posait ses soldats miniatures en plastique, les balades à vélo, les cerisiers dont les branches pliaient de mille billes rouges, sa ceinture avec bâtons et revolver de cowboy, équipé pour de périlleuses et tremblantes expéditions, les gros cailloux pour casser les noisettes à même le sol, les bottes de paille de vingt-cinq kilogrammes qu’il disposait selon ses choix architecturaux, dans le but de construire sa propre maison et créer les cachettes dont il avait besoin. De la naissance à ses dix-huit ans, il y venait chaque été, de début juillet à fin août, avec ses parents et ses deux grandes sœurs Marie-Claire et Anne-Margot. S’il était ravi de partir au Maine, la durée de sept semaines environ finissait toujours par lui peser un peu. Mais dans ce havre de paix, il pouvait s’inventer et vivre d’incroyables aventures qui développeraient sa personnalité. Et pour réaliser certains projets, il lui fallait beaucoup de ressort et de vaillance, car de nature le petit garçon était assez trouillard !

Jean-Charles se rappelle le choc lorsque ses parents lui avaient annoncé en 2018 la vente du Maine, leur maison de vacances, depuis toujours ! Cela avait résonné en lui comme une trahison, un désaveu, un échec. La décision l’avait taraudé, malicieusement, pour poindre en épineux problème. Comment sa mère, pouvait-elle se résoudre à la vente de ce bien unique, présent dans la famille depuis 136 ans ? Elle, qui était la digne héritière de sang et de droit, la mémoire familiale des Boisseau et des Brunet, la narratrice, l’écorchée vive, la descendante, et pire, la dernière de sa lignée.

La voiture roule lentement sur l’allée principale, bordée de hauts sapins, pour parachever sa ligne droite sous un porche en pierre du XIVe siècle. Il demeure le vestige du domaine, la preuve érodée d’un lieu chargé d’histoire, le symbole d’une gloire ancienne, d’un autre mode de vie. Lui succède une grande cour carrée avec son puits et la margelle en pierre. Au-dessus du large porche court des guirlandes de lierre grimpant, jusqu’à la petite arche en pierre attenante et sur les toitures des appentis fermés qui encadrent le tout. Il va se garer dans la grange. Jean-Charles regarde le jeu de clés dans sa main et se dit qu’après son expédition, il devra s’en séparer. Il n’est plus chez lui et ne peut pas le garder indéfiniment. Contre le mur il tend l’oreille, le porche est bien vivant. Il murmure au vent les histoires de jadis, gorgées de sacrifice, d’amour et de courage. Le souffle d’antan réchauffe le cœur tout en le pressant de nostalgie. Les pierres ont conservé en mémoire la trace du Château et la vie des Boisseau. Tout en touchant la pierre, Jean-Charles se rappelle le lien entre son arrière-arrière-grand-père Jean et son ami Louis. Pour lui, il est impossible de ne pas ressentir l’excitation d’une telle aventure, aussi dramatique, incroyable, lointaine, soit-elle. Dans son for intérieur, il aurait voulu vivre une odyssée similaire. Contre les hortensias, aux silhouettes esseulées, sans apparat, il s’assoit sur le bloc de pierre et ferme les yeux. L’histoire de son arrière-arrière-grand-père Jean remonte en lui et le transporte dans la nuit du lundi 8 août 1853.

« En faitde l’en . Jean ne connaissait pas encore cette phrase de Joseph Ernest Renan, prononcée à la Sorbonne en mars 1882. Il aurait sûrement apprécié l’esprit dans d’autres circonstances. Pour l’heure, le sien était ébranlé, confus, proche de la commotion. Jean avait le sentiment que son cerveau envahissait tout son crâne. Le cortex frontal gonflait par ondulation et ses tempes étaient bien trop douloureuses. Il ne supportait plus d’être fouetté par la bourrasque, qui prenait en puissance et grondait telle une bête féroce. La tempête allait s’abattre sur eux, par vagues géantes successives, telles des lames de glace. Jean avait le pressentiment que ce transport sur l’océan Pacifique s’achèverait en enfer. Il songeait à Poséidon, un Dieu colérique, capable de soulever les profondeurs marines et de créer des tremblements de terre. Une mer de jais, aussi sombre que le manteau de la mort, allait briser, éparse ça et là, la misérable coque du navire militaire.

Depuis la France l’expédition était terriblement longue. Les corps criaient souffrance et réclamaient un calme salutaire. Aucun supplice ne leur serait épargné. Si le Typhus avait disparu depuis quelques années en France, il laissait place sur le bateau au Paludisme, au Choléra, au Scorbut, aux dysenteries et autres maladies contagieuses. La fièvre se nourrissait des âmes perdues et la folie rôdait elle aussi. Ces marins-là étaient sur le point de mourir. Le navire dansait maladroitement, forcé par la torture des éléments naturels. Sa coque de bois et de fer gémissait sa peur. Des trombes d’eau vomissaient leur colère. C’était un océan tout entier qui venait les punir. Le navire roulait, tanguait, buvait, s’enfonçait, luttait, soulé de trop d’eau salée, puis, il se cabra brusquement, dans un dernier instinct de survie. Le silence envahit le corps de Jean. Son souffle était à l’arrêt, incertain. Devait-il hurler sa rage ou mourir dans un ultime recueil de pensées ? Aucun son ne lui parvenait. Il ne ressentait plus la douleur de ses blessures, la froidure. En bordure de l’abysse, le navire de papier geignait ses déchirures. Dans cette désolation marine, il ne percevait point la houle hystérique, le vent grinçant et démoniaque, les cris de ses nouveaux camarades conscrits. Jean n’était pas un militaire et encore moins un marin, toutefois il se montrait comme un homme de bon sens. Il avait envisagé qu’après le terrible passage de Drake la situation allait sûrement se calmer. Mais l’équipage n’était pas au bout de ses tribulations. Il avait traversé péniblement le large bras de mer, qui séparait l’extrémité sud du Chili et de l’Argentine à l’Antarctique, entre le cap Hornen Terre de Feu et les îles Les conditions météorologiques étaient lamentables. En ce lieu, après avoir erré quelques dizaines de milles marin, au commencement de l’océan Pacifique, la plus incroyable des tempêtes vrombissait des forces vives et charriait sa colère. L’œil du cyclone glaçait le sang. L’espoir les abandonnait. Aussi, la nuit était tombée, l’obscurité était totale et froide. Jean disait adieu à ses parents. Il avait vingt et un ans.

Jean était né en 1832, à l’époque où la France signait une première convention pour la suppression du trafic des esclaves et un traité contre la traite des Noirs, en 1831 puis en 1833. Le port de Bordeaux allait bientôt cesser toutes ces activités inhumaines et pourtant si lucratives du commerce négrier. Jean ne connaissait pas la grande ville et venait de la vallée de la Dronne, de Saint-Martin-de-Ribérac, proche de la ville de Ribérac en Dordogne. Il n’avait pas voulu se retrouver dans cette galère, loin de la ferme familiale et des gens qu’il chérissait tant. C’était la faute à pas de chance. Tu parles, c’était la faute à Bonaparte ! Pardon, à Napoléon III, empereur des Français, garant de l’ordre du Second Empire. Jean n’éprouvait que tristesse et amertume. Il avait été obligé de servir sous les drapeaux, recruté par l’armée française. Il n’était ni remplaçant ni volontaire. Il avait seulement tiré au sort un mauvais numéro, comme la plupart des jeunes de plus de vingt ans. Le recrutement avait eu lieu dans le chef-lieu du canton de Périgueux. Il était accompagné de son père, prénommé Jean comme lui, Jean Boisseau, un homme solide de la campagne. Son épouse, Claire Pailler, était restée à la maison. Elle pleurait déjà le départ de son fis. Les gens simples n’ont pas vraiment de chance. Le bonheur, il se gagne à coups de pioches et de serpes. Le jeune homme, après avoir saisi le mauvais numéro, était devenu un conscrit qui devait honorer son devoir pour six années de service obligatoire. Et, comme il n’était ni phtisique, ni trop petit, ni infirme ni père de famille, il avait été déclaré bon pour le service en janvier 1853. Il était en pleine forme physique, robuste et débrouillard. Toutefois, Jean subsistait dans l’ignorance du lieu où il serait affecté et ne se doutait pas un instant que le sort s’acharnait sur lui. Son service militaire obligatoire se déroulerait à l’étranger, à vingt-six mille Kilomètres de chez lui par l’océan ! Un long calvaire qui représentait la fin de l’innocence, l’impossible amour et la cruauté de la société. Son asservissement serait total. Il enfouirait dans son ventre le fiel, la détresse, la colère, puis la peur. Pendant que d’élégantes et riches personnes dansaient la valse au bal Mabille à Paris, s’enthousiasmant de l’harmonie des velours, robes de soie, cravates blanches et hauts de forme noirs, arguant les avantages du coup d’État de Louis-Napoléon-Bonaparte, Jean, le paysan du Sud-Ouest, s’apprêtait à vivre la pire aventure de sa vie, un périple sans horizon familier et à priori sans espoir.

Finalement le navire de guerre tint le choc. Il n’avait pas sombré. L’équipage, plus ou moins lucide, plus ou moins vivant, voguait sur les flots de la conquête, vers des rivages exotiques, en direction des côtes de la Nouvelle-Calédonie. Déraciné, épuisé, écœuré, Jean ne croyait plus au bonheur. Il allait mourir sur cette terre sauvage ou dans le moins pire des cas, veiller la mort des autres, comme une lampe à huile, vacillante et chaude, qui peut rappeler l’image chère de la mère avant de s’endormir.

Pour supporter l’insupportable, les conditions de vie particulièrement difficiles dans la caserne, les privations de liberté, les ordres stupides, les interventions brutales auprès des autochtones, les meurtres, la séparation avec la France et son Périgord, Jean avait besoin de trouver un confident, une oreille attentive, un ami. Il rencontrait Louis, le fils d’un riche négociant de vins à Libourne, en Gironde. Ce dernier aurait pu racheter un nom, c’est-à-dire se faire remplacer par un autre homme en échange d’argent. Mais, aussi riche que fût son père, Louis ne s’était pas dérobé à l’obligation militaire. Soit il avait un grave contentieux avec son paternel, soit il avait dû quitter Libourne précipitamment pour une sale affaire, une raison suffisamment grave pour le forcer à sacrifier six années de sa vie. Ils avaient fait pleinement connaissance au cachot, un charmant endroit humide et sale, coincé entre deux rochers au bord de l’eau. C’était avant tout un lieu de convivialité, où se côtoyaient rampants désœuvrés, griffes affilées, ailés zélés, dards saillants, avec des cafards, lézards, geckos, souris, boas tricots rayés, scorpions, scolopendres, mouches à requins, guêpes rouges, chauves-souris, Roussette et autres bestioles, enclines à vous piquer, sucer, empoisonner, pénétrer et parasiter, sournoisement. De plus, n’oublions pas les plus fidèles compagnons, nobles rats et gentes puces, idéaux pour attraper la peste. L’incarcération devait durer deux mois, avec un repas par jour, un pot de chambre pour deux et tout un panel de monstres, prédisposés aux morsures et autres frayeurs nocturnes. La mésaventure promettait d’être mémorable. Jean avait écopé de cette sanction disciplinaire, en lien avec le massacre d’indigènes ; non pour y avoir participé, mais pour avoir refusé de tirer sur des innocents. Il était épuisé de vivre l’injustice. Son séjour forcé en Nouvelle-Calédonie lui enseigna la brutalité de l’armée et de ceux qui la dirigent. Il n’était qu’un pion sur l’échiquier de la convoitise, une arme létale pour répondre aux ambitions étatiques. Il y avait une terre à prendre de force et pour cela il fallait des hommes obéissants et peu scrupuleux. Le contre-amiral Febvrier-Despointes prenait possession de la Grande Terre et de l’île des Pins, en septembre 1853. Les résistants mélanésiens resteraient impuissants. L’autorité de la France allait régner sur la nouvelle colonie, un lieu stratégique de ravitaillement pour la marine militaire. Le capitaine de vaisseau Tardy de Montravel devait maintenant la gérer au mieux des intérêts de l’Empire. Il allait fonder la ville de Port-de-France, rebaptisée Nouméa en 1866.

Quoiqu’il en soit, dans la puanteur de la fosse, au rythme continu des vagues, dans la chaleur écrasante de l’été austral, Jean s’était lié d’amitié avec Louis, réunis par la faute, l’esprit rebelle et l’honneur. Jean avait fait preuve d’humanité, quant à Louis, audacieux et bravache, il avait giflé un petit gradé, trop empressé au réveil à le tirer de sa paillasse, plus ou moins fournie, de pauvre soldat. Lui, qui avait un nom, tout au moins dans le haut milieu vinicole du Libournais. Ils s’étaient juré de s’aider, quoi qu’il arrive, comme des frères de sang et de rester ensemble dans cette épreuve de vie. Ils ne le savaient pas encore, un lien indéfectible allait les unir profondément. Un rapport d’homme à homme sincère, cimenté de larmes et d’espoirs, fixé dans le temps par un immense respect réciproque. Il y avait aussi la nuit et dans son antre la somme de toutes les peurs. Les deux compagnons d’infortune devaient repousser pendant leur sommeil les cauchemars qui rôdaient. Jean était confronté aux légendes tribales, aux fantômes cannibales, aux bruits de la guerre brutale et aveugle, aux tortures et aux démons.

Dans un de ses rêves, les indigènes vêtus de costumes ecclésiastiques étaient regroupés autour d’un feu de joie. Les femmes chantaient et les hommes poussaient des cris gutturaux et effrayants. Au milieu de l’immense feu, transperçaient par des harpons de baleiniers, cuisaient des militaires français pour un festin d’apparat. Les indigènes s’adonnaient à un rituel de purification des Occidentaux pécheurs. Mais les marins du Prony et du Phoque projetaient une pluie de boulets de canon, dans un déchaînement de violence sans précédent. La guerre battait son plein, éclatante, mordante, chirurgicale, puissante, jusqu’à la crête de la déferlante avant de submerger les consciences. La barbarie bavait sa jouissance toute, dans son manteau d’épines et d’os, le ventre plein, l’œil avisé du mal, rassasiée des peurs originelles, avec cet autre, l’étranger, la peau cuivrée, nu comme une châtaigne, sans pudeur, sans ambition, sans contrainte, sans civilisation, sans véritable religion !

Jean et Louis étaient plantés là, dans leur cage de rouille, dans la mer de Corail, étourdis sur cette Grande Terre souillée, les bras ballants et le souffle court, à épier inquiets les gémissements du vent et les plaintes lancinantes des îles Loyautés. Suite, aux cauchemars, aux étranglements diurnes, les premières lueurs de l’aube laissaient place à de tenaces maux de crâne. Jean et Louis étaient plus résilients que d’autres et ils voulaient croire en la vie. Leur amitié prenait sens, une accalmie dans la tempête, le réconfort d’un regard bienveillant, un partage de valeurs humaines et générait graduellement force et espoir. Un jour, Louis dit à Jean : « Si l’on sort vivants de cet enfer, je te jure que je t’aiderai à réaliser ton rêve ».

Au fil des années, à travers des péripéties plus ou moins glorieuses, les découvertes des archipels, les travaux de construction, le temps de longues marches dans les montagnes, aux pentes dures, sur des sentiers escarpés, pendant les exercices de gymnastique obligatoires sur les plages dorées de soleil, ou, lors des rares moments de pleine détente, se lavant dans un lagon aux teintes de gemmes volcaniques bleu vert, tous deux, avaient la volonté de survivre et d’espérer un avenir. Jean avait un rêve. Il voulait devenir propriétaire d’un large domaine agricole et en faire profiter toute sa famille. La terre avait une âme selon lui et dans sa région elle coulait dans ses veines. Il voulait une terre, être un homme de la terre. Il souhaitait prendre exemple sur son père qu’il admirait. Ce dernier n’avait pas beaucoup de sous, mais il était propriétaire d’une maison simple et d’un peu de terre. Jean rêvait de plus grand. Mais les belles exploitations agricoles et leurs grandes parcelles nues ou boisés avaient un prix, qui n’était pas à la portée de la famille Boisseau.

Le rouet du temps filait son œuvre, et en décembre 1858, à la suite de presque six années d’absence et de péripétie, les deux conscrits revenaient en France. Jean était impatient de rentrer chez lui à Saint-Martin-de-Ribérac. Mais pour l’heure, en ce mardi après-midi 14 décembre, il avait rendez-vous Place des Quinconces, aux pieds des deux grandes colonnes rostrales célébrant le Commerce et la Navigation. Jean, qui s’était juré de ne plus mettre un pied sur le pont d’un navire, observait d’un œil perçant les ancres marines. L’homme était méconnaissable. Jean avait pris tant d’années et les années lui avaient tant dérobé. Il se frottait les mains, nerveusement, dans l’attente de son père. Elles étaient calleuses, striées de coupures, épaisses d’expérience. Le faciès énergique, cherchant de tous côtés un visage amical, il attendait son devenir. Son père arrivait d’un pas pressé, pour l’enrouler de ses grands bras, dans un élan désespéré. Il sentait bon le terroir, la châtaigne et le pétrichor, le lait chaud et le feu de bois, le cheval et la paille mouillée. Sa mère arrivait à son tour. Claire l’avait tellement attendu, parlé, prié, espéré, ce fils tant aimé. Elle avait parié sur son retour et en pleurait de joie. Son petit Jean, qui aurait bientôt vingt-sept ans. D’une infinie tendresse, elle posa délicatement les mains sur les joues mouillées de larmes de son fils et plongea son regard dans le sien…

La patine du temps,

sur la mine deJean,

du sel, beaucoup de vent,

d’origine marine,

signait là son ouvrage,

entre ciel et rivages,

lui offrant un belâge.

Au creux des rides fines,

se devinait lesang,

les racines vives,

de la guerre, du carcan,

mais aussi le visage,

d’un homme renaissant,

que l’amour illumine.

Après les retrouvailles, les repas et les fêtes, les durs labeurs de la ferme, l’amour et le mariage, la vie de famille, l’arrivée d’un enfant baptisé Charles, encore les travaux laborieux dans les champs et les bois, les années défilaient et Jean gardait son rêve, dans un coin de la tête. Son projet d’acquérir une grande exploitation agricole attendait patiemment. Et puis un jour, aux cinquante ans de Jean, jaillissait comme un présage, une vente aux enchères publiques.

Le huit mai 1881 mourait Charles Gabriel Lebas de Lacour, âgé de cinquante et un ans, au Château du Maine à Siorac-de-Ribérac. Il laissait derrière lui un fils de dix ans, Julien Coulaud Lebas de Lacour dont la mère Marguerite vivait au hameau des Giroux près du Maine. Monsieur Lebas de Lacour avait prévu dans son testament, une somme importante pour son fils, à sa majorité, ainsi que pour sa femme. Après une procédure intentée par la famille, le Château du Maine et la propriété d’une soixantaine d’hectares étaient mis en vente. Ce simple fait divers allait bouleverser la vie d’une famille, les Boisseau.

Jean Boisseau et son épouse Antoinette Trijoulet étaient vraiment intéressés. Aussi, son fils Charles, âgé de dix-sept ans, un jeune homme sérieux et travailleur aurait pu l’aider sur ce type de domaine. Mais l’exploitation était trop grande et la belle propriété trop coûteuse. Finalement, trois avoués allaient réunir neuf propriétaires afin de partager les terres. Jean avait Louis, son ami, qui de surcroît était un riche héritier. Louis tint sa promesse avec empressement et fierté. Il pouvait aider son ami, comme ils l’avaient fait tant de fois l’un pour l’autre en Nouvelle-Calédonie. Une phrase en suspens s’envolait alors dans les cieux, « Si l’on sort vivants de cet enfer, je te jure que je t’aiderai à réaliser ton rêve ». L’adjudication avait lieu le 22 août 1882, à midi. Jean et Antoinette garderaient trente pour cent des sols, le Château et ses dépendances. Louis avait prêté l’argent à Jean dans un accord d’honneur. Jean avait donné sa parole afin de rembourser intégralement la somme et ils s’étaient serré les mains ; pas de contrat écrit, pas de témoin, pas de signature. Toute la force de l’amitié de ses deux hommes se résumait là, en cet instant, face à face, dans la loyauté et la confiance.

Jean-Charles ouvre les yeux. Le dos appuyé contre le mur, les jambes tendues, il ne sait pas du tout combien de temps il est resté là, quiet, à rêvasser du passé. Il se sent bien, au chaud dans son épais blouson, malgré un vent revigorant. Il se rappelle bien cette période de vente, plutôt longue, entre début 2018 et mai 2021. Il a fait tellement d’allers-retours avec son père les deux premières années, pour entretenir le terrain, honorer les rendez-vous avec les nombreux artisans, rencontrer les agences immobilières, bricoler dans la maison. Il revoit son père Claude sortir péniblement de la voiture, faisant bien attention de trouver une prise, afin de soulever son corps fatigué. De nouvelles douleurs aux genoux et aux articulations le gênaient et il manquait assurément de tonus musculaire. Le seul fait de repousser la lourde porte de la Mégane déclenchait une sorte de décharge électrique le long de son bras. Il se soumettait dignement aux désagréments de la vieillesse, parsemée de soucis physiques, tracas moraux, cailloux indigestes, chagrin du soir, aléas du jour, qui généraient une myriade d’embarras au quotidien et de la frustration. Le dos voûté, il rajustait ses bretelles avant d’enfiler sa veste de costume. Son visage commençait à se transformer comme un parcours de motocross en fin de saison. L’usure du temps avait marqué son corps d’homme. Sur ses mains, ses bras, son buste, son cou, son crâne et son visage se distinguaient les stigmates d’une longue vie. La peau de Claude était parsemée d’indices précieux. Son niveau de craquelures permettait une datation pointue, une authentification précise des expressions faciales. L’écorce de son visage représentait pour Jean-Charles une mine d’information et de rassurance ; telle ride contractée exprimait la satisfaction, la ridule du coin suggérait l’interrogation, le pli du bas l’agacement, quant au sillon du front il soulignait la fatigue. Les yeux étant plus discrets, la voix seulement à bon escient, les grimaces plus rares, il était donc fort utile de connaître les codes de fabrication de son vieux. Cassure de traits, fêlure vocale, fissure osseuse, entaille des mains, lézarde de peau, cavité poilue, gerçure peu profonde et regard pudique alimentaient désormais son quotidien. Toutefois, la surface de l’œuvre, singulière et picturale, offrait à la lumière une beauté de l’âme. Jean-Charles aimait son père et le trouvait beau, aussi fripé, émoussé et bancal soit-il. Claude se convainquait à l’époque que les affres du désespoir étaient tout de même encore loin, le supplice de mort pouvait attendre une dizaine d’années de plus !

Jean-Charles avait pris plaisir à prendre soin de son père, pendant ces temps d’exclusivité. Il éprouvait de la tendresse à son égard. Claude, pendant l’enfance de son fils, n’avait pas vraiment été à la hauteur dans les rapports père-fils, jamais violent, mais souvent indifférent. Au domicile, il était plutôt jovial, empreint d’humour, s’amusant de récitations théâtrales et de chants d’opéra. Il a passé sa vie à charmer son épouse bien-aimée. Mais dans l’ensemble, il était recentré sur lui, ses occupations et son travail de cadre supérieur, laissant la charge de l’éducation des trois enfants à Nicole. En retour, il ramenait un bon salaire, complimentait quotidiennement Nicole de tout ce qu’elle accomplissait, lui accordait le droit de tout décider dans la demeure et pour l’éducation des enfants, la laissait acheter autant de robes, foulards, chemisiers, parfum, soutien-gorge, talons, bijoux, jupes, collants, manteaux, sacs à main… qu’elle souhaitait, sans modération. Elle pouvait agencer, organiser, transformer la décoration de la maison et la présentation du parc à sa guise. Chacun était au service de son propre intérêt, dans une transparence quasi totale, un réel consensus de couple, verbalisé et balisé. Ce consentement mutuel de la répartition des pouvoirs formait un équilibre fiable et cohérent, depuis leur mariage en 1960. Claude la faisait autant rire que râler, et leur amour était profond. La plupart du temps, Claude était au service de son égoïsme et Nicole au service de ses phobies et de ses maniaqueries. Elle faisait le ménage, les câlins aux enfants, la préparation des repas, les devoirs scolaires, du rangement, le jardinage, les réceptions d’amis, les discussions avec les enfants, les courses, encore le ménage, la toilette des enfants, le repassage, ses cours de professeur, le ramassage des branches, encore du rangement, les actions paroissiales, la couture, la vaisselle, l’éducation des enfants, l’amour à son mari, d’autres invitations à déjeuner le dimanche et toujours plus de ménage et de rangement ! Claude faisait acte de présence dans son rôle de référent paternel, avec une certaine prestance et autorité naturelle, tentant sporadiquement d’assumer la fonction paternelle.

Nicole et Claude, vieilles branches éprouvées et jeunes tourtereaux, avaient éprouvé l’un pour l’autre une admiration extrême, un respect réciproque, une communication illimitée, un amour abyssal, un goût de l’autre infini. Ils s’étaient aimés depuis le premier jour, sans faiblir, depuis le Lycée et leurs premiers émois juvéniles et encore innocents. Ils étaient un exemple pour leur descendance et leur amour réchauffait les cœurs.

Jean-Charles a pleinement conscience de ce que représentait cette propriété dans la transmission familiale. Il ne s’agissait plus d’un bien cossu et éclatant, car le domaine s’était considérablement déprécié. Non, il était question en premier lieu et sans détours d’un héritage de valeurs humaines, un fil conducteur transgénérationnel. Jean-Charles avait culpabilisé et s’était reproché de ne pas avoir les ressources financières suffisantes pour racheter l’ensemble de cet héritage et le restaurer. Un patrimoine qui réclamait beaucoup de travaux et d’entretiens saisonniers, sans aucun bénéfice pécuniaire. Il avait eu le sentiment de trahir la mémoire d’une partie de ses ancêtres et de ne pas être à la hauteur de l’hommage que méritaient ces femmes et hommes. Depuis son enfance, s’agitaient, se combinaient, se mêlaient les images des valeureux qui avaient foulé cette terre de Dordogne et dont certains avaient beaucoup sacrifié pour concrétiser leurs projets. Selon le contexte familial l’empreinte du passé est plus ou moins forte et le travail de mémoire plus ou moins efficient. Dans son cas, ce lieu correspondait à la synthèse de toutes les signatures et les cicatrices de la famille, du côté de sa mère. Une partie de ses origines se situait là, au-dessus des traces du sol, sur les pierres endommagées, contre un anneau de fer rouillé typique des étables du XIXe siècle, à travers les objets démodés, entre les photos jaunies, parmi des vêtements surannés, d’après la charpente gélive d’une autre époque, dans un four usé du XVe siècle, le long de l’auge en pierre, avec la pompe manuelle du puis si familière, face au mur intérieur de la vieille grange constitué de torchis. Aujourd’hui encore, il se plaît à croire que les marques du passé sont imprimées dans l’essence même de son âme. Il n’a pas besoin de tatouages tellement est riche la mémoire dans la pierre du Maine. Il se demande tout de même si tout ce passé correspond vraiment à son histoire personnelle. Il n’est ni crédule ni dupe de lui-même et sait bien que ce souffle de nostalgie le maintient dans le lien avec sa mère. De toute façon Nicole voulait vendre, pour refermer lapage.

Depuis jeune, Jean-Charles a toujours pensé à la séparation et à la mort. Il avait, naturellement, peur d’avoir peur, peur du manque incommensurable, peur du trou, peur de l’abîme muet, peur du vide. À la mort de ses parents, il redoutait de perdre une part de son être. Il connaissait par cœur les mots, les regards, les jugements, les soutiens, les rires, les plaintes, mais qu’adviendrait-il du toucher, du chaud des corps, de la senteur des cheveux, du goût des joues ? Si parfois il n’était plus nécessaire de les entendre ou de les voir, il savait qu’il avait encore besoin de les pétrir. Il réclamait en silence les câlins de l’enfance qui le réconfortaient et le sécurisaient. Palper doucement l’avant-bras du père et discerner sa force, manier la hanche de sa mère et vérifier sa chair, toucher le crâne du savant, s’appuyer un peu sur la poitrine de celle qui lui a donné la vie, presser dans ses bras les corps et humer leurs odeurs, des arômes uniques et indescriptibles, seulement l’exhalation de l’amour.

La nuit dans son lit, Jean-Charles avait l’habitude de toucher sa femme endormie, juste un peu, du bout des doigts, afin de vérifier si elle était bien là. Que pouvait-il bien craindre alors que dans le réel du quotidien tous deux s’aimaient énormément ? Ses nuits étaient parfois foisonnantes de rêves et agitées, en lien avec des aventures étranges, fantasmagoriques, drôles, abracadabrantes, effrayantes ou salvatrices. Dans la nuit profonde, tapissée de doutes et d’effarements, au détour de l’un de ces songes, Jean-Charles cherchait la confirmation que Nathalie n’avait pas disparu, dans une dimension onirique ou autre, comme si elle n’avait jamais existé. Il avait besoin de toucher la réalité de son bonheur.

En ce moment, sur les terres de ses ancêtres, il prend conscience de sa solitude de fils. Il sait qu’il doit dire au revoir, à sa façon. Pour y parvenir, Jean-Charles a la volonté de faire ses adieux aux morts, à son enfance, à ses propres peurs, et de vivre une dernière aventure au Maine.

Sa mère lui avait interdit, il y a une trentaine d’années, de creuser un certain trou derrière le chai, proche du pommier. En effet, à l’époque, un après-midi de grande chaleur, lui avait pris l’envie de se mettre en quête de retrouver le carrelage de la cuisine de l’ancien Château. Selon les récits de sa mère, il y avait sous la dalle de la cuisine un cellier, qui servait à conserver la nourriture. Mais comme Nicole était toujours en verve, avec une imagination débordante, elle racontait aussi que depuis ce cellier il y avait un passage secret, qui devait conduire les fidèles à la petite chapelle de Siorac-de-Ribérac. Nicole évoquait que ses propres grands-parents contaient l’existence de ce passage, utilisé au moyen-âge par les châtelains successifs, afin d’aller prier en toute discrétion. Jean-Charles connaît l’emplacement d’une chapelle médiévale, en haut sur l’autre versant de la colline. Il ne comprend pas comment il eut été possible de construire un tunnel de cinq cents mètres. Pour lui, c’était impossible ! Mais le mystère s’était infiltré, trompeur, et se logeait dans un coin de sa tête, en attendant son heure.

Depuis peu, sa mère venait de décéder et par conséquent l’interdit était levé. Maintenant, la curiosité est à son comble, bouillonnant dans les veines de Jean-Charles, comme un magma qui exige sa liberté. Il ouvre le coffre de la voiture et récupère sa pelle et la lourde pioche. Sac à dos sur les épaules, il traverse la cour et fait le tour du chai d’un pas engagé.

Il y avait donc une trentaine d’années, après de multiples recherches et des trous un peu partout dans le champ, il avait réellement trouvé le sol de la cuisine du Château, avec ses carreaux de pavement si caractéristiques. Il avait cassé la dalle sur quelques mètres, comme un bourrin. Sa femme Nathalie l’avait laissé se dépenser physiquement. C’était même une bonne chose, songeait-elle, espérant qu’il s’y épuise un peu. Il faut dire qu’à l’époque, il était plein de vigueur, infatigable, et passait son temps à lui courir après pour la câliner, l’embrasser, à tenter de la convaincre pour faire l’amour, à toute heure de la sainte journée. Le jeune Jean-Charles s’était imaginé que le cellier était caché sous ses pieds. Fier de sa découverte, il avait clamé sa réussite. Et pourtant, le verdict était tombé. Interdit de creuser davantage ! Cela était dangereux pour les vaches de l’agriculteur qui louait les parcelles, avait décrété Nicole. Aussi, elle lui avait clairement signifié qu’il se faisait des idées, et ne trouverait plus rien là-dessous, à cause du grand incendie. Il recevait l’ordre de remettre en place la terre, illico presto. Ainsi avait parlé la cheffe mère.

Jean-Charles identifie les lieux. Rien n’a changé et le vieux pommier est toujours fidèlement enraciné à son plateau. Il ne lui faut pas longtemps pour retrouver le fameux trou, sous quarante centimètres de terre. Il décide de s’appuyer sur une théorie. Selon les récits de sa mère, pour accéder au cellier, son oncle Adam passait par une large trappe en bois, il était alors possible d’emprunter un escalier en pierre particulièrement abrupte. Jean-Charles n’en sait guère davantage, mais il se fait la réflexion qu’étant donné que le Château avait entièrement brûlé, il semble logique d’envisager que la trappe en bois avait elle aussi brûlé. Par conséquent, il ne doit pas chercher le sol de carreaux de pavement, mais uniquement la zone dans la cuisine où il n’y en a pas ! Il est déjà 10h00, et Jean-Charles, seul dans le vaste champ, dans l’effort, abandonné de tout scrupule, retourne la terre, obstiné et exigeant, motte après motte, et en tant soit peu ridicule, à l’image d’une taupe géante.

Le ciel est contradictoire, en lutte avec les aléas du temps, alternant un caractère monotone, dans la grisaille et l’humidité, au visage plus souriant, caressé de soleil et d’espoir. Cela fait une heure que Jean-Charles enfonce violemment la pioche dans la terre. Il commence à s’épuiser et souffle comme un bœuf, déshydraté et haletant. Il décide d’aller boire au robinet, contre la murette de la mare. Les roseaux ont envahi l’espace et s’agitent dans un mouvement collectif frénétique. Sur les tiges fièrement élancées, des panicules d’épillets se balancent, au rythme des lames de vent, configurant un balai gracieux aux touches colorées, de brun cuivré, de vert grisé et de violacé pâle. Jean-Charles boit longuement. À travers le lierre grimpant, il distingue la maison de ses vacances. Fatigué, il s’assoit devant la mare peu profonde, et se souvient de la dernière visite de sa mère au Maine ; une épreuve de plus ; beaucoup de stress pour pas grand-chose.

À quoi s’attendait-elle en ce mardi 10 juillet 2018 ? Nicole n’était pas venue au Maine l’été dernier, contrariée et honteuse, ne pouvant se résoudre à la séparation. La visite de contrôle terminée, elle se dirigeait maintenant vers la voiture, lentement, pour rentrer à Bordeaux, se forçant à se tenir bien droite du haut de ses quatre-vingts ans. Claude attendait au volant et écoutait un de ses airs d’Opéra qu’il affectionnait, « Rigoletto, La donna è mobole » de Verdi. Les yeux fermés, il se projetait sur la scène du Palais Garnier à Paris ou dans l’opéra du Stavoské de Prague, peut-être même dans un autre temps, le 11 mars 1851, au Teatro de la Fenice, à Venise face à Verdi en personne, dans un costume Hermès du plus bel effet, noir et austère, dont la qualité de la coupe et des matières mettait en lumière l’homme de pouvoir qui le portait. En contraste avec sa courte redingote ébène, Claude arborait une haute cravate blanche. Le public était suspendu à ses lèvres et à sa prestance. Après avoir délicatement touché ses larges moustaches de Dandy, Claude ouvrait la bouche pour livrer son don du ciel, une voix grave et chaude, au vibrato unique, une voix tout simplement exceptionnelle. Comme la plume au vent, les mots s’envolaient gracieusement pour envahir l’espace théâtral. Claude savourait son moment, quand Nicole rentra dans la voiture, les yeux brillants et le sourire songeur. La maison était propre et vivante, les objets étaient fidèlement restés à leur place, les meubles se montraient accueillants et les coussins blancs reflétaient la santé. La bonhomie de la maison était fort rassurante. Elle n’était pas sûre que ses enfants avaient bien entretenu son bien. Nicole avait pu imaginer pendant son absence, sans le reconnaître, quelques situations sombres et chaotiques. La voix profonde et sourde de la nature aurait pu prendre le dessus. S’agitant follement autour des bâtiments, les hautes herbes auraient poussé de quelques mètres, et le lierre sauvage et rageur serait passé par les trous des serrures, par les combles, les fissures le long des boiseries, la cave, les interstices les plus fins, par chaque brèche, chaque faille de l’âme de la maison, pour l’envahir et la posséder. Pullulants, grouillants, rampants, volants, dévorants, d’innombrables insectes auraient barbouillé et éclaboussé les différentes pièces de la maison, de leurs baves, excréments, œufs et venins d’immondes destructeurs. Le lierre serait devenu arbre, crevant la pierre, les sols et les plafonds. Toutes les bâtisses seraient devenues méconnaissables, évoluant dans l’oubli et le déshonneur. Puis, défiguré et abandonné, Le Maine de ses ancêtres sombrerait dans le néant. Mais ce n’était pas le cas. La pelouse tondue, les haies correctement taillées et la maison bien ordonnée lui rappelaient d’agréables vacances au Maine. Nicole avait vu grandir ses trois enfants et ses sept petits-enfants entre ces murs et dans ce beau paysage de la Dordogne. Ils étaient tous beaux et à croquer. Regarder ces amours apprendre à marcher, à découvrir leur environnement, à attraper les boutons d’or, des rires plein la bouche, émerveillés et confiants, dans toute la pureté de leurs âmes d’enfants. Elle les avait tant aimés si petits, fragiles et naïfs, tous, sans modération. Nicole adorait être entourée de sa famille, ces êtres chers autour d’elle, si proches, tout contre. Lorsqu’ils l’encerclaient pour l’embrasser, la remercier de cette sublime tarte aux prunes, lui dire qu’elle était belle ou quémander un autre câlin, elle se sentait enfin apaisée, pour un temps, protégée par ces corps, ces bras et mains, qui l’enveloppaient tendrement. Elle savait toute la chance qui la parcourait. Elle donnait et recevait beaucoup d’amour. Les bambins joyeux couraient, s’inventaient des histoires incroyables et construisaient des cabanes. Dans la vie de ces enfants, il y avait des petits moments et des sensations qu’ils ne pouvaient pas oublier, comme grimper aux arbres pour être cachés de tous, lancer son couteau dans la terre pour le planter, attraper des insectes dans des bocaux de verre, se rouler dans l’herbe et se salir un peu, lancer un caillou vers une grenouille pour la faire bondir, sucer la fleur du Chardon ou mâchouiller la tige d’une herbe, se promener seul dans le bois et avoir peur, graver des lettres sur son bâton, installer une tente pour jouer, viser les arbres avec un projectile, faire exploser des pétards, dessiner sous le marronnier, s’évader en vélo, escalader les bottes de paille, mettre dans la bouche le plus de cerises possible, à l’ombre faire la sieste sur une grande couverture et sentir le vent caresser les jambes, partager des jeux de société et des fous rires garantis. Tous les visages de ces chérubins étaient gravés dans la mémoire de Nicole. Elle avait connu le bonheur et la paix dans ce lieu de repos, chaque année, pendant les deux mois de vacances. Puis les enfants avaient grandi et osé expérimenter des escapades en dehors du Maine et de la Dordogne, de plus en plus souvent. Ses petits-enfants, à leur majorité, faisaient leur vie de leur côté et s’éloignaient naturellement. C’était une autre génération, plus autonome et connectée à un monde beaucoup plus vaste. Et leurs parents… Marie-Claire, toujours aimante et fidèle au poste d’ainée, se dévouait avec application à répondre inlassablement aux besoins de sa mère. Quant à Anne-Margot elle devait suivre le modèle de Marie-Claire, encaisser et se taire. Jean-Charles, régulièrement en désaccord avec sa mère, préférait se priver du Maine pour éviter le conflit. Ces dernières années, Nicole voyait bien qu’il y avait de moins en moins de visites au Maine en juillet et août, aussi ses propres filles commençaient à s’essouffler. L’idéal de la famille parfaite s’étiolait et s’évaporait progressivement le long des pierres grises, au gré du souffle chaud de l’été. Comme dans un livre qui nous relatait une histoire brûlante de passion amoureuse, les pages suivantes évoquaient souvent le retour à la raison, quelques fois une séparation inévitable ou pire, sonnait le glas d’une mort imminente. Nicole avait pris conscience que le Maine ne serait plus pareil et qu’il était peut-être temps de passer à autre chose. Ses enfants, qui avaient entre quarante-six et cinquante-six ans, avaient eu aussi à construire avec leurs propres enfants, des aventures de vacances et des moments privilégiés. Nicole, qui avait toujours été au centre de tout et de toutes les attentions, faisait l’effort cruel de se décaler un peu et d’accepter d’écrire une nouvelle page à sa vie. Elle devait passer un cap, pas si loin, juste là, à portée de marche, un peu moins dans la lumière et l’agitation, un temps plus calme, davantage repliée sur son couple. Mais le Maine serait vendu !

Comme le mur qui enclot le jardin, Nicole devait protéger le trésor de son histoire familiale et le faire disparaître avec elle, dans le capitonnage de son cercueil. Autocentrée, elle se répétait que c’était son histoire à elle, ses amours à elle, ses souvenirs heureux et son enfance. Avec autant d’images gravées dans son cerveau, désintéressée enfin du matériel, elle n’avait plus autant besoin de ce lieu, témoin de ses joies et de ses fêlures du passé. Elle devait se dépêcher de fermer la dernière porte et de garder la clé pour elle seule. Il était évident que la propriété devait être vendue au plus vite. Nicole ressentait l’urgence de conclure son passé, de finaliser son départ et par conséquent de se délester de son contrat terrestre avec le Maine. Elle préparait un autre voyage, le cœur plein d’espoir, un aller simple vers la lumière et une chaleur réconfortante, apaisante, permanente… Comme le Pharaon dans sa pyramide qui bénéficiait d’un rite funéraire, Nicole avait besoin de disposer de tous ses fantômes pour passer l’au-delà, atteindre le Royaume de Dieu, le paradis céleste, et se retrouver enfin auprès de l’Éternel et de ses parents qui lui manquaient tant.

La nuque chaude, essoufflé, les muscles gonflés, affligé, les mains douloureuses, figé, le dos en compote, agacé, Jean-Charles se redresse et tente de prendre du recul. Il observe le terrain sur trente mètres carrés et contemple un champ de guerre, au corps écartelé, transpercé en profondeur et haché dans sa chair. Quel désastre ! Il est midi, il est adulte, il est responsable, il hait la souffrance qu’il s’inflige, il est sur une propriété privée, il est intelligent, il est précautionneux, il est respectueux des lois, mais là…, en cet instant précis, dans ce désert de silence, face au répit, Jean-Charles se dit qu’il est aussi très con.

Il s’accorde une dernière tentative de destruction intempestive, acharnée et illégale. Un petit bout de terre vierge, qu’il imagine proche de l’évier de l’ancienne cuisine, est encore inexploré. Frappe, s’enfonce, soulève, s’arrache, creuse, et s’ouvre un creux, miraculeusement. Jean-Charles y croit, dur comme fer, persévérant et optimiste. Il en a besoin. Le trou se révèle à chaque coup de pelle, le rêve grandit, une mince cavité apparaît et Jean-Charles ressent beaucoup moins l’éreintement. À l’aide d’un long bâton, il comprend qu’il y a du vide, et une profondeur de plusieurs mètres. À quatre pattes, il dégage maintenant les gravats et se lance dans un déblaiement titanesque qui lui prendra trois heures de plus.

Le passage est large d’un mètre sur deux, entièrement construit en pierre naturelle, avec des blocs massifs. Jean-Charles a réussi à dégager plus de deux mètres de profondeur, mettant en évidence les premières marches de l’escalier. La corde nouée au vieux pommier lui est très utile pour ses va-et-vient. Des poutres de bois, des tuiles, des pierres, bloquent la fin de la descente. Mais s’il continue de frapper avec ses pieds, il risque de passer à travers. Il doit rester prudent et persévérant. Il comprend que le conduit débouche sur un énorme tas de gravats et de terre. En conséquence, il ne peut pas voir le sol. De toute façon, en bas, le conduit n’est pas assez large pour laisser passer son corps et ses quatre-vingt-huit kilos. Mais sa chance est toute proche et il est heureux. Tout à coup, il sursauta. Avec toutes ces émotions, il avait oublié de téléphoner à sa femme. Il sortit du chantier précipitamment, pour se rendre à toutes jambes dans la voiture. Il s’en veut, car Nathalie doit être inquiète et probablement en colère aussi. Ce n’est pas possible, non ! implore-t-il. La batterie du smartphone est déchargée. Elle va me tuer, s’exclame Jean-Charles, vraiment contrarié. Mais cela ne l’empêche pas de manger, car il est tout de même 15h30 et que son ventre l’interpelle en gargouillant.

Nathalie attend, accusant le coup, virevoltant et vocalisant sa colère. Elle tend l’oreille, le ressent, il ment, elle le défend, le pend, le comprend, puis le vend à Satan et… se surprend de l’aimer pleinement.

L’enclave est dégagée ! Jean-Charles laisse glisser son sac à dos, qui disparaît dans le trou. Il s’accroche une fois de plus à sa corde et se lance dans l’aventure. Avec ses pieds, il casse et déblaie les derniers obstacles. Encastré dans le passage, il frotte son menton à la pierre et force sur ses jambes pour ralentir la descente. De ses mains gantées, il serre la corde pour ne pas la lâcher. Il atterrit enfin sur le monticule de terre et se retrouve dans la pénombre. Il ne sait pas pourquoi, mais il n’a pas peur. Il retrouve son sac à dos et se munit de la lampe torche. Encore trois ou quatre mètres avant de toucher le sol. La pièce est profonde. Jean-Charles touche enfin le sol, fourbu, les jambes un peu tremblantes à cause de l’ensemble des efforts fournis. Il se stabilise curieux et fébrile. De lumière il arrose le plafond, et s’immobilise stupéfait. Se distinguent des voûtes en pierre, sur une douzaine de mètres. L’architecture est massive, aux lignes simples, dépouillée de toute ornementation. Jean-Charles ne constate aucun symbole ou signe particulier. Le lieu ressemble davantage à un couloir, large de trois mètres. En dehors de l’escalier qui se situe sur une largeur, les autres faces sont recouvertes de lourdes étagères en bois, fissurées, accidentées, moisies, et brûlées pour la plupart. Il découvre une variété d’objets de cuisine, des fûts éventrés, des cercles de métal comme un amas de vrilles, des bouteilles sales, des outils… Le large trou génère un appel d’air et la poussière s’élève, tourbillonnant entre les voûtes. Le lieu est obscur et Jean-Charles ne s’attendait pas à cela. Il avait plutôt imaginé une cave à vin transformé en cellier. Le plafond de pierres, minutieusement accolées, se situe à plus de quatre mètres au-dessus de sa tête. Avec l’épaisseur de la bande de terre, Jean-Charles se dit qu’il est déjà bien bas, à presque sept mètres de l’herbe du champ. Il frissonne. Il éteint sa lampe pour vérifier autre chose. Effectivement, le soleil se couche. Il faut remonter, de toute façon il n’y a rien de plus ici, se dit Jean-Charles. L’espace s’assombrit, se rétrécit momentanément, et l’homme est seul dans l’enceinte souterraine, plongée dans le silence. Son pied heurte un obstacle et il enclenche la lampe torche. Il aperçoit une paire de sabots. Sûrement ceux de Tonton, songe-t-il. Avec ces sabots de bois dans les mains, pointus, vermoulus, d’un bon 46, tout un ensemble de souvenirs remonte et lui rappelle, inexorablement, l’énigmatique oncle Adam. Jean-Charles se souvient alors de son enfance au Maine, pendant les deux mois d’été, avec Tonton.

Ce n’était pas un homme comme les autres. Il était à part et semblait vivre comme un ermite. Jean-Charles le voyait comme un ancêtre d’une autre époque, un paysan rugueux et impressionnant, un homme des bois qui devait communiquer avec les animaux. Son regard était souvent grave, encadré par d’épais sourcils noirs et affûté par des yeux bleus de loup. Il était massif, particulièrement imposant et inspirait la force même en étant vieux. Pour le petit garçon, il n’était pas grand, mais géant. Il l’appelait Tonton Adam, mais c’était en vérité son Grand-oncle, du côté de Nicole, le dernier homme Boisseau. Il était mort à soixante-douze ans, quand le garçon en avait à peine douze, et pourtant Jean-Charles se souvenait très bien de lui. Son visage, son apparence physique, des attitudes dans son potager, sa démarche d’ours lorsqu’il rentrait chez lui, quelques habitudes, ses gestes à table, étaient gravés dans sa mémoire. L’oncle Adam vivait dans un appartement à l’est de la grande maison du Maine. Il était autonome, particulièrement discret et ne venait jamais déranger sa nièce. C’était elle qui lui proposait des parts de tartes, une assiette gourmande issue d’une nouvelle recette, et, en échange, il lui donnait des légumes frais du jardin. Il y avait tellement de respect entre eux. Adam n’avait jamais eu d’enfant ni de femme à la maison et sa nièce Nicole représentait la fille qu’il n’avait jamais eue. Aussi, Adam, qui avait adoré son frère Georges, s’était juré de la protéger, à sa façon. Alors, l’homme, aussi rustre et renfermé qu’il était, se montrait agréable et patient avec sa nièce et sa petite famille durant les grandes vacances. Finalement, les dix premières années de sa vie, Jean-Charles passait ses vacances dans le même lieu que son oncle sans vraiment le rencontrer. Le petit garçon savait qu’il ne fallait pas l’embêter, car il était décrit comme taciturne, avec une faible disposition affective envers les enfants. Il ne serait pas étonnant que le petit garçon, face au gros ventre de son oncle et sa taille de géant, eût pu imaginer, sans y croire, un peu quand même, que l’oncle Adam eût été un ogre ! De surcroît, il y avait tout un ensemble de légendes autour de lui. Par exemple, il pouvait se faire mordre par des vipères et se soigner tout seul. Il savait repérer les renards, les hiboux et différents animaux de la forêt. Il connaissait leurs habitudes, ainsi que leur langage. En courant, il pouvait sauter par-dessus les clôtures à vaches. Et pendant la guerre, on lui avait tiré dessus à la mitraillette et pourtant il avait survécu. Le petit garçon se demandait parfois si ses sœurs ne lui racontaient pas des sornettes. L’homme, au fil des ans, était devenu aussi impressionnant qu’intéressant. La curiosité du garçon était piquée au vif. À dix ans, plus téméraire et désireux d’en savoir davantage, excité par tant d’histoires pittoresques, Jean-Charles osait enfin aborder le colosse, en face à face.

Il avait demandé l’autorisation à ses parents de sortir de table avant le dessert, pour le prendre chez l’oncle Adam dans sa cuisine. Qu’elle ne fût pas la surprise de l’oncle de voir arriver le gamin et sa requête en sourire. L’oncle était en train de manger ses rillettes d’oie, une large serviette posée sur le ventre proéminent et coincée dans l’ouverture de sa chemise. L’homme et l’enfant s’observaient, sans un mot, attentifs. Alors, Adam prit son large couteau et vint découper la miche de pain. Elle était énorme, plus large qu’un volant de voiture et son cul était noir. Adam posa une assiette devant l’enfant et la tranche de pain bien cuite. Dans l’assiette, il déposa délicatement un peu de rillettes d’oie et se contenta de dire :

–Goûte petiot.

–Je vous remercie Tonton, mais ne sais pas si je peux. J’ai déjà mangé de la viande.

–Tu fais comme tu veux, répond-il avec un petit sourire, mais ces rillettes sont dé-li-cieu-ses.

Il avait prononcé ce dernier mot en décomposant les syllabes, lentement, laissant en suspens une impression de mystère.

–Si vous le souhaitez, je peux goûter Tonton, dit l’enfant, facilement appâté et salivant d’envie.

–Tu peux, affirma le Grand-oncle de sa voix caverneuse.

Pour conclure l’échange, il rajouta doucement, les yeux malicieux.

–Et si cela t’arrange, ça peut rester notre secret.

Oh oui, un secret ! Le garçon, qui n’avait aucun secret à lui, en tenait un, grâce à l’oncle. Oh que oui il allait le garder ce secret, il n’en serait que meilleur. Et le garçon, qui était aussi épais qu’un moineau déplumé, dégusta avec gravité les rillettes d’oie de Tonton. Mon Dieu qu’elles étaient bonnes, un véritable régal ! Il n’avait jamais mangé de rillettes aussi exquises de toute sa jeune existence.

Il avait décidé de revenir régulièrement, au moment du dessert et il pouvait de la sorte apprécier de nouvelles expériences culinaires. Il n’était jamais question de dessert, puisque l’oncle commençait son déjeuner plus tard. Jean-Charles se gardait bien de le dire à sa mère ; la situation lui convenait ainsi. Alors, il découvrait une soupe aussi épaisse que nourrissante, avec des fèves, des haricots, des poireaux, des navets, des pommes de terre et du lard. L’ensemble fumait et sentait si bon. À la dégustation, le lard fondait dans le palais, pour un effet jubilatoire. Il n’était pas si insolite que ça l’oncle Adam.

–