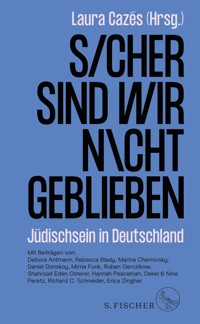

Sicher sind wir nicht geblieben E-Book

19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Was bedeutet es, heute in Deutschland jüdisch zu sein? Laura Cazés hat zwölf jüdische Autorinnen und Autoren gebeten, ihre Sicht auf das Leben in diesem Land, aber auch auf das »Jüdischsein« zu beschreiben. Entstanden sind sehr persönliche, vielschichtige Essays, nicht ohne Wut, aber auch nicht ohne Hoffnung, unter anderem von Mirna Funk, Daniel Donskoy, Richard C. Schneider, Erica Zingher und Shahrzad Eden Osterer. Wenn über jüdisches Leben in Deutschland gesprochen wird, dann vor allem bezogen auf die Shoah und Antisemitismus. Damit aber werden Jüdinnen und Juden zu Objekten von Themen, die zwar untrennbar verbunden sind mit dem Land, in dem sie leben. Ihr eigenes Leben mit all seinen Realitäten aber taucht in gesellschaftlichen Diskursen kaum auf. Die Autor:innen nehmen einen radikalen Perspektivwechsel vor, indem sie die Vielfalt jüdischer Positionen aufzeigen und sich als Jüd:innen selbst zu Wort melden. Sie schreiben über Rollen, die ihnen zugewiesen werden, über das Unbehagen, das die Präsenz lebender Jüdinnen und Juden manchmal auslöst, über den Schmerz und die Leerstellen, die sie empfinden, aber auch über Chancen und Perspektiven. Mit Beiträgen von Debora Antmann, Rebecca Blady, Marina Chernivsky, Daniel Donskoy, Mirna Funk, Ruben Gerczikow, Shahrzad Eden Osterer, Hannah Peaceman, Dekel & Nina Peretz, Richard C. Schneider, Erica Zingher

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 239

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Laura Cazés (Hg.)

Sicher sind wir nicht geblieben

Jüdischsein in Deutschland

Über dieses Buch

Was bedeutet es, heute in Deutschland jüdisch zu sein? Laura Cazés hat zwölf jüdische Autorinnen und Autoren gebeten, ihre Sicht auf das Leben in diesem Land, aber auch auf das »Jüdischsein« zu beschreiben. Entstanden sind sehr persönliche, vielschichtige Essays, nicht ohne Wut, aber auch nicht ohne Hoffnung, unter anderem von Mirna Funk, Daniel Donskoy, Richard C. Schneider, Erica Zingher und Shahrzad Eden Osterer.

Wenn über jüdisches Leben in Deutschland gesprochen wird, dann vor allem bezogen auf die Shoah und Antisemitismus. Damit aber werden Jüdinnen und Juden zu Objekten von Themen, die zwar untrennbar verbunden sind mit dem Land, in dem sie leben. Ihr eigenes Leben mit all seinen Realitäten aber taucht in gesellschaftlichen Diskursen kaum auf.

Die Autor:innen nehmen einen radikalen Perspektivwechsel vor, indem sie die Vielfalt jüdischer Positionen aufzeigen und sich als Jüd:innen selbst zu Wort melden. Sie schreiben über Rollen, die ihnen zugewiesen werden, über das Unbehagen, das die Präsenz lebender Jüdinnen und Juden manchmal auslöst, über den Schmerz und die Leerstellen, die sie empfinden, aber auch über Chancen und Perspektiven.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Laura Cazés, geboren 1990 in München, beobachtet jüdische Gegenwart in Deutschland, schreibt und spricht darüber und ist auch selbst ein Teil davon. Ihr Kernthema ist die Diversität jüdischer Lebenswelten in Deutschland und deren Wahrnehmung und Einbezug in gesellschaftliche Diskursräume.

Sie studierte Psychologie und Sozialmanagement in Göttingen und Berlin und arbeitet für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit 2020 leitet sie dort den Bereich für Kommunikation und Digitalisierung. Laura Cazés lebt in Frankfurt am Main.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491668-2

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Widmung

Zwischenräume

Sicher sind wir nicht geblieben

Leere zeigen.

Fühlen lernen.

Orte suchen.

Sprache finden.

Mehr Chuzpe wagen

Dagegen halten

(Un)Sichtbarkeiten

Geschenke kosten

Tyranno Judus Rex

Selektive Solidaritäten

Baustellen

Säkulare Utopien

Aufbruch am Ufer

Um Demokratisierung ringen

Konsens: Jüdische Vielfalt 2022

Ermöglichungsbedingungen

Defizite

Thesen

Eröffnung der Diskussion

Erbe

Mutterschaft und Resilienz / Die Kraft, Leben zu geben

Unter meiner Dusche in Tel Aviv

Zeitreisende

Autor*innen

Für all die, die es uns möglich gemacht haben, zu sein, wer wir sind.

Zwischenräume

Sicher sind wir nicht geblieben

Laura Cazés

Leere zeigen.

Ich sitze in einem Traditionsitaliener im Frankfurter Nordend. Wir wollten nur schnell eine Pasta essen. Ich spüre die Gläser Wein schon in meinem Kopf und dass ich sie schnell getrunken hatte, um die vergangene Woche zu vergessen. Wir setzen uns, am Nebentisch vier Männer, die in meinem vernebelten Blick aus dem Augenwinkel heraus erstaunlich gleich aussehen. Karierte Hemden, eckige Brillen, wenig Haare, dafür den Raum beschallende Stimmen. Um große Themen scheint es zu gehen an dem Tisch, zu dem ich recht dicht, den Rücken zugewandt, sitze. Geopolitik, Wirtschaft, eigentlich will ich nur meine Pasta haben, aber die Tischnachbarn wollen, dass das ganze Restaurant ihrer Expertise lauscht, nach der niemand gefragt hat. Ich merke, dass ich zum ersten Mal seit Tagen wieder langsamer bin im Kopf, und genieße es eigentlich. Die Pasta kommt und hilft, das belanglose Grundrauschen am Nebentisch geht weiter.

»Wir haben das doch … alles … bis zur Vergasung (…)«

Beim ersten Mal denke ich noch, ich hätte mich verhört.

»Ich weiß nicht, ob … bis zur Vergasung (…)«

Beim zweiten Mal denke ich: Ah, hat mich meine abgefuckte Assoziationskette im Gehirn mal wieder nicht verarscht. Schade.

»Das geht noch weiter … bis zur Vergasung (…)«

Beim dritten Mal wird der Parmesan in meinem Mund bitter.

»Ich sag’s dir, einfach … bis zur Vergasung (…)«

Beim vierten Mal zähle ich runter.

3 – Schlucke. 2 – Atme ein. 1 – Drehe mich um.

Ich: »Sag mal, wie oft noch?«

Kariertes Hemd mit eckiger Brille: »Was?«

Ich: »Wie oft wollt ihr’s noch wiederholen?«

Kariertes Hemd mit eckiger Brille: »Man mischt sich nicht in fremde Gespräche ein.«

Ich: »Doch.«

Kariertes Hemd mit eckiger Brille: »Ne.«

Ich: »Okay, dann sagt’s ruhig noch mal, kein Problem. Haben noch nicht alle hier gehört.«

Ich drehe mich wieder um. Betroffenes Schweigen, auch an meinem Tisch.

»Ich bin ein guter Deutscher.« Kommt noch vom Nebentisch hinterher. Das höre ich schon gar nicht mehr.

Ich schäme mich. Weil ich meinen Mund aufgemacht und trotzdem nichts gesagt habe.

Ich trinke den letzten Schluck Wasser.

Unbehagen. Ich entschuldige mich bei meiner Begleitung, dass ich das gemeinsame Essen gesprengt habe. Ich soll mich nicht entschuldigen, wird mir gesagt.

Warum habe ich diesen Moment der Ruhe zugelassen? Warum werde ich in einem Moment der Ruhe nicht in Ruhe gelassen? Warum kann ich mir selbst keinen Moment der Ruhe lassen?

Augen auf, Augen zu, einen Schritt zurück.

In mir ist manchmal Leere. So eine Leere, dass ich mich frage, ob es dafür eigentlich ein anderes Wort bräuchte. Sie fühlt sich unendlich an und mehrdimensional zugleich. Manchmal beschreibe ich das so, dass diese mehrdimensionale Leere die Form eines Abgrundes annimmt. Sie taucht einfach auf. Ich weiß nicht mehr, wann mir klarwurde, dass diese Leere mich mein ganzes Leben lang begleiten wird. Ich weiß nur, dass mich mit dieser Erkenntnis die Phantasie verlassen hat. Ich habe als Kind häufig verträumt aus dem Fenster geschaut, die Zeit vergessen. Das mache ich immer noch manchmal. Aber wenn ich das tue, dann ist da einfach nichts.

Vor einigen Jahren war ich auf einer Konferenz, auf der es um gesellschaftliche Verantwortung und Erinnerungskultur ging. Eine Panelistin sprach davon, dass Auschwitz nicht für die Kinderseele sei. Sie versuchte, mit diesem Satz die Schwierigkeit einzuordnen, wie sie mit ihren eigenen Kindern über das Grauen der Vernichtung sprechen solle. Selbstverständlich leuchtete mir das ein, und dennoch befremdete es mich innerlich. Dass Auschwitz nicht für die Kinderseele sei. Es hatte in meinem Leben dieses Konzept nie gegeben, dass man als Kind auch nur in irgendeiner Form hätte davon verschont oder davor geschützt werden können, was Auschwitz war. Ich weiß nicht mehr, wann ich das Wort Auschwitz zum ersten Mal gehört habe. Es spielt auch keine Rolle. Denn es gab nie einen Moment in meinem bewussten Leben, in dem diese Leere, die in Wahrheit ein Abgrund ist, nicht bei mir war, in dem ich nicht wusste, was Auschwitz ist.

Die Leere in mir korrespondiert mit den Leerstellen, auf denen wir alle tagtäglich laufen, durch die das Ich zum Wir wird. Mit dem Wir meine ich an dieser Stelle die Gesamtheit unserer Gesellschaft. Stolpersteine sind auf unseren Wegen vorhanden, aber sie füllen nicht unsere kollektiven Gedächtnislücken. Die Idee vom Hass gegen Juden ist verpönt, aber wie er funktioniert, warum die Gesellschaft ihn in immer neuen Erscheinungsformen braucht, haben wir bis heute nicht verstanden. Wir wollen Deutsche sein, aber wissen nicht mehr, was vor uns war, wer wir einmal waren. Der Graben zwischen meiner inneren Leere und den Leerstellen aller weitet sich in solchen Momenten. In diesen Momenten, in denen der Parmesan in meinem Mund bitter wird und mir schwarz vor Augen, weil das, was eigentlich nicht aushaltbar ist, zu einer leblosen Analogie in einem irrelevanten Gespräch wird, zu einem von jeglicher Emotion losgelösten Superlativ. Diese Referenz hat sich als Praxis eingebürgert, sie ist zu einer Strategie geworden, um den Umgang mit den unaushaltbaren Sichtbarkeiten und Leerstellen zu normalisieren. In diesem Umgang werde ich zur Irritation, sobald ich mich umdrehe und frage: Wie oft noch? Weil ich beim Pasta-Essen nicht für den bitteren Beigeschmack meiner inneren Leere bezahlen will, habe ich mich zu schämen. Man mischt sich nicht in fremde Gespräche ein. Sie könnten sonst auch etwas fühlen.

Ich werde mich schämen. Für diesen Text und mit all jenen, denen beigebracht wurde, still zu bleiben, sich anzupassen, nicht aufzufallen. Ich werde mich schämen, weil ich gelernt habe, keine schlafenden Hunde zu wecken, zu gehorchen. Ich werde mich schämen, weil ich diese Welt vielleicht unsicherer gemacht habe für manche von uns.

Fühlen lernen.

Ich sitze in einem Fortbildungsseminar zu Digitaler Transformation und New Work. Der junge Dozent, etwas hyperaktiv, möchte zum Abschluss seines Blockseminars agile Arbeitsprozesse mit uns simulieren. Die Fortbildung fällt in die Woche des ersten Festival of Resilience, das die Überlebenden des Anschlages auf die Synagoge in Halle organisiert haben. Ich halte mich in dieser Woche in zwei Parallelwelten auf, wie so häufig, eigentlich immer, aber diesmal besonders. Vormittags sitze ich im geschlossenen Seminarraum, es wird über Innovation gesprochen. Nachmittags bis abends bin ich in der Sukka, es wird über Kontinuitäten gesprochen. Die Tekin-Brüder, deren Kiez-Döner zum zweiten Ziel des Terroristen von Halle 2019 geworden war, sind angereist, Familie Arslan, die Hinterbliebenen des Brandanschlages auf das Wohnhaus in Mölln 1992, und die Angehörigen der Opfer von Hanau. Diese Menschen, die zu Momenten in den Medien geworden waren, sinnbildlich für die Opfer des Terrors, stehen hier nun sehr echt, wenngleich etwas orientierungslos in diesem jüdischen Raum ohne festes Dach. Resilienz bedeutet für die Veranstalter:innen mehr, als das Überleben zu manifestieren, es bedeutet Selbstbestimmung, Solidarität, und als Zeitpunkt spielt neben dem Framing durch den ersten Jahrestag des Anschlages auch der jüdische Feiertag Sukkot eine Rolle, dem der Gedanke der Willkür der Sicherheit zugrunde liegt.

Jeden Morgen, jeden Abend verbringe ich für eine Woche in diesen zwei unterschiedlichen Welten. Gewissermaßen steht diese Woche wie ein Schnelldurchlauf für einen immerwährenden Spagat, einen Spagat, den wir hier in Deutschland machen.

Mollie Sharfman, die ich drei Jahre zuvor auf der Muslim Jewish Conference in Sarajevo kennengelernt hatte und die selbst nicht zum Festival of Resilience anreisen konnte, hatte mich gebeten, ihr Testimonial am letzten Abend des Festivals vorzulesen:

»Ich habe gehört, dass der Attentäter Holocaustleugner ist. Er glaubt nicht, dass 6 Millionen Jüd*innen von den Nazis geschlachtet wurden. Mein Großvater hat den Holocaust überlebt. Er war der einzige Überlebende in seiner Familie – seine Mutter, sein Vater, seine drei jungen Brüder, Großmutter, Tanten, Onkel, Cousins – alle wurden vernichtet. Über 100 seiner Verwandten wurden im Holocaust ermordet. Sehr lange Zeit war mein Großvater der einzige Überlebende in unserer Familie. Am 9. Oktober 2019 bin ich ebenfalls eine geworden. Ich stehe neben ihm. Die Stärke, die ich heute zeige, beruht auf dem Glauben und der Widerstandsfähigkeit meiner Familie. Ich vertrete heute nicht nur mich. Ich vertrete die Generationen des jüdischen Volkes, die vor mir kamen, und alle, die nach mir kommen werden. Ich trage zum Zeugenstand ein Bild von meinem Großvater und mir. Ich war sein erstes Enkelkind, das neue Glied in der Kette, die fast abgebrochen wurde. Ich war das Zeichen der Hoffnung für unsere Familie. Von dem Moment an, als ich geboren wurde, wurde ich zu seiner größten Freude. Er war entschlossen, mich vor allem Bösen zu schützen. Trotz des Bösens, das er ertragen musste, strahlte er immer Lebensfreude aus. Er war Chasan in der Synagoge, jemand, der die jüdischen Gebete und die Liturgie leitete und sang, insbesondere am Jom Kippur. Er sang für mich und meine Geschwister jüdische Lieder und brachte uns auf diese Weise die Liebe zum Judentum bei. Deshalb ist die Synagoge mein Zuhause. Zuhause für mich ist alles Jüdische.«

Ich weiß, was Mollie schreibt, ich verstehe, was sie und die anderen sagen, aber ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Wie oft haben wir in diesen Räumen, die unser Zuhause sind, zur Decke hochgesehen, uns gefragt, ob die Empore hält, nach den Sicherheitsmännern Ausschau gehalten, uns in die Nähe eines Fluchtweges gestellt, nicht zu lange vor der Tür aufgehalten. Nicht aus Angst, sondern aus Routine. Weil Halle bereits eine Realität war, bevor sie geschehen ist. Und dennoch ist es nicht meine Geschichte, der ich meine Stimme geliehen habe. Es ist Mollies Geschichte, es ist die der Menschen, die am 9. Oktober 2019 nicht wussten, ob sie die Synagoge lebend verlassen würden.

Der letzte Tag des Seminars ist der 9. Oktober 2020, es ist ein Freitag, ich wache auf, scrolle durch meinen Facebook-Feed und bleibe bei einer Dokumentation über Jeremy Borovitz und Rebecca Blady hängen. Sie singen gemeinsam eine Jom-Kippur-Lithurgie, ihre Stimmen sind über das selbstaufgenommene Video des Attentäters gelegt. Jeremy, der mir zwei Tage zuvor auf der Kundgebung in Halle die Arba Minim in die Hand gedrückt hatte und sagte: Yes, don’t ask, you can do this. Rebecca, die drei Wochen zuvor, hochschwanger und wenige Tage vor ihrem Gerichtstermin als Nebenklägerin, zum Jewish Women Empowerment Summit gekommen war. In diesem Moment gibt es keine zwei unterschiedlichen Welten. Es gibt nur eine. Und ich weiß nicht, was ich fühle, aber es ist sehr viel.

Zwei Stunden später sitze ich wieder im Innovationstraining. Kanban, Scrum, Mindset. Eine letzte Übung sollen wir noch machen vor dem wohlverdienten Wochenende, eine Simulation zu agilen Arbeitsprozessen. Und während wir kollaborativ eine Aufgabe lösen sollen, monologisiert der Dozent über Arbeit.

»Arbeit dies, Arbeit das, Arbeit macht frei –«

Ich schaue ihn an, und noch bevor ich sagen kann: »nicht witzig«, hält er mir die Hand vors Gesicht und fährt mich sofort an:

»EY SCHERZ!«

Der ganze Raum ist erstarrt. Angriff ist die beste Verteidigung.

Ich wende meinen Blick ab, schließe kurz die Augen und merke, dass sich auf meine Schultern ein Amboss stemmt. Ich merke, dass ich kaum Luft bekomme. Mein Oberkörper zieht sich zusammen. Ich verharre kurz, um abzuwarten, ob es besser wird, im Raum ist es still, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass ich nichts mehr wahrnehme. Es wird nicht besser, mein Körper hebt sich vom Stuhl und verlässt den Raum. Ich gehe auf die Toilette, atme langsam, zähle runter. Mein Puls rast, die Luft ist dünn. Ich schaue durch einen nassen Vorhang vor meinen Augen die Wand an. An jedem anderen Tag wäre ich darüber hinweggegangen. Aber in diesem Moment erinnert mich mein Körper daran, dass die Bleiweste, die mir irgendwann auf die Brust gelegt wurde, damit ich nichts fühle, heute geöffnet ist. In diesem Moment fühle ich alles auf einmal, und viel mehr als das, was durch die Affekt-Kombination »Arbeit macht frei« und »EY SCHERZ!« zum Vorschein kommt. In diesem Moment konnte ich mich nicht schützen.

Wenn überhaupt, dann sprechen wir von Wut. Aber auch das fällt mir immer noch schwer manchmal. Wer hätte mir aber auch beibringen sollen, wütend zu sein? Eine andere Form der Leere als die, die sich nach innen richtet, kannte ich nie. In Wahrheit verbirgt sich hinter der Wut Schmerz.

Eine Freundin sagte einmal zu mir: »Ich merke nicht, wenn das Wasser zu kalt ist. Ich fühle die Temperatur nicht um mich herum, bis sich mein Körper anders meldet.« Und ich finde, das ist sehr treffend. Ich habe am 9. Oktober 2020 verstanden, dass wir nicht lernen durften zu fühlen, ob das Wasser zu heiß oder zu kalt ist. Dass für uns das Konzept der Triggerwarnung nicht gilt.

Alles, was ich gelernt hatte, war, dass egal wie wir auf etwas reagieren, es übertrieben oder paranoid ist. Fall nicht auf. Pass dich an. Sei nicht wütend. Lache über den Scherz der anderen. Zeige deinen Schmerz draußen nicht. Es wird sowieso nicht wieder gut.

Wir haben nicht nur gelernt, die Scherze anderer über uns ergehen zu lassen, wir haben sie immer schon auch selbst gemacht. Um das alles auszuhalten. Auch dazu ist das Lachen da, damit wir nicht fühlen müssen. Mein Dozent hatte gelernt, dass er durch Witze Nähe herstellt. Er wusste, dass ich jüdisch bin. Er wollte den Grenzübertritt mit mir gemeinsam machen, damit das Unbehagen nicht mehr zwischen uns steht, denn eigentlich mochten wir uns auf eine merkwürdige Art von Anfang an. Aber er wusste natürlich nicht, dass ich nachmittags in einer anderen Welt war, in der ich eigentlich immer auch bin. Und wer hätte ihm sagen sollen, dass wir uns so nie näherkommen werden? Wir haben es doch selbst nie gelernt.

Orte suchen.

Ich stehe auf einer Nachhaltigkeitskonferenz im Bundeskanzleramt. Vor mir steht eine Frau, auf ihrem Schild ein Doktortitel, ihr Name und ihr Aussehen erzählen Geschichten, die ich noch nicht kenne, und ich bin beeindruckt davon, wie gut sie smalltalken kann. Sie schafft es, all diesen Menschen, die sie noch nie getroffen hat, Fragen zu stellen, die das Gespräch am Laufen halten. Sie habe ja auch lange in Frankfurt gelebt, schön sei es dort. Den jüdischen Kindergarten im Bankenviertel hat sie auch in Erinnerung. Ja genau, da, wo die Polizei immer steht. Das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist:

»Welcome to 06069. (…) / Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet (…) / Die Banken kratzen an den Wolken. (…)«

Mit den Assoziationsketten ist es so eine Sache.

Es gibt Bilder, die prägen sich im Laufe unseres Lebens ein. Vor allem, wenn uns kein Gegenangebot gemacht wird. Die Frau, die so guten Smalltalk macht, ist völlig verblüfft, als ich ihr sage, dass ich da auch zur Schule gegangen bin. Was dachte sie, dass aus dem Kindergarten im Bankenviertel, vor dem immer die Polizei steht, keine normalen Menschen rauskommen? Ich stehe im Kanzleramt und stelle fest, dass ich erfolgreich verdränge, wie scheiße wir von außen wahrgenommen werden, weil es so unangenehm ist. Und es passt auch einfach nicht zu meinen Bildern.

Diese konstruierte und abstrakte Projektion interagiert mit dem, was uns als Menschen zugeschrieben wird. Das meinen wir, wenn wir sagen, wir wollen kein lebendes Mahnmal sein. Wenn wir sagen, hier hat ein Leben ohne Filter stattgefunden. Wenn wir sagen, wir wollen nicht ständig über die Shoah, über Antisemitismus, über den Nahostkonflikt sprechen. Wir meinen auch, dass wir dazu gezwungen werden, diese Themen an unsicheren Orten auszuhandeln. Wir meinen damit, dass wir wie ein öffentliches Gut gehandelt werden. Dass mit uns auf eine bestimmte Weise gesprochen wird. Wir meinen damit, wie wir gezeigt werden, dass Menschen den Blick auf uns nicht von dem Bild lösen können, mit dem sie sozialisiert wurden. Einem Bild, dass nicht menschlich ist, nicht sinnlich, nicht ambivalent. Wir selbst halten die Bilder, die mit uns assoziiert werden, schwer aus, wir wollen sie abwehren. Wir selbst können manchmal nicht gleich sehen, welche Bilder sich den Menschen in den Kopf schieben, sobald sie wissen, dass wir jüdisch sind.

Ich assoziiere viel mit meiner Kindheit und Jugend in jüdischen Räumen. Das Bankenviertel ist es nicht. Ich assoziiere mit den Räumen, in denen ich aufgewachsen bin, zuallererst Sicherheit, und zwar im unterschiedlichsten Sinne, und dass diese Sicherheit mit dem Jüdischsein zusammenhängt, war mir klar, seitdem ich mich erinnern kann. Sicherheit bedeutete, bestimmte Dinge nicht aushandeln zu müssen. Sicherheit bedeutete, in diesem einen Raum die Norm zu sein, nicht die Abweichung. Sicherheit war eine Notwendigkeit, keine Einschränkung. Sicherheit bedeutete, geschützt zu sein, nicht geschlossen. Sicherheit bedeutete, mehr als das sein zu können, was andere in einem lesen. Sicherheit bedeutete, nicht ständig nachdenken zu müssen. Sicherheit bedeutete, sich nicht zu schämen, für das, was man ist. Sicherheit bedeutete, zu lernen, was Gefahr ist.

Dieser Text entsteht in einer Zeit universeller Unsicherheit. Über die vielen Ebenen, die dieser Text zu greifen versucht, legt sich der Krieg in der Ukraine wie eine Decke, die alles überlagert und unter der sich alles Vergangene dennoch weiterhin sehr deutlich abzeichnet. In dieser Zeit schichten sich Erfahrungen übereinander und werden plötzlich sichtbar, und aus dem gemeinsamen Schmerz brechen Partikularerfahrungen aus. Menschen um mich herum leiden körperlich und seelisch, verfallen in einen mechanischen Aktionismus, sind wütend und stark. Als wir gemeinsam eingeschult wurden, sprachen wir keine gemeinsame Sprache, sie wurden zu einer Gruppe gemacht, obwohl sie aus Orten kamen, die Zehntausende Kilometer voneinander entfernt sind. Manche suchen nun nach Orten, an denen sie sich nicht erklären müssen, den Orten geteilter Erfahrungen, kleinster gemeinsamer Nenner. Manche wollen vergessen und andere sich erinnern. Manche wollen sich lösen und andere sich verbinden. Manche suchen nach Antworten auf die Frage, warum das Jüdischsein und das Migrantischsein zusammen zu etwas Eigenem wird.

Es ist ein Sonntag im März, 8.00 Uhr morgens. Wie fast jeden Tag trifft ein Bus ein, aus dem über Nacht Entwurzelte steigen. Wir fragen nach Angehörigen, vermitteln Unterkünfte, versorgen Versehrte. Neben mir sitzt eine Frau, sie muss Ende achtzig sein, ihr Blick ist klar, ihre Stirn gerunzelt. Sie umfasst ihr eigenes Handgelenk, um ihren Puls zu messen, sie schließt kurz die Augen. Ich bin noch dabei, nach Zugverbindungen zu schauen, setze mich mit dem Laptop neben sie. Als der erste Trubel vorüber ist, sagt sie etwas zu mir, und ich muss ihr antworten: »Ja nji panjimaju po russki«, obwohl ich alles verstehe, was sie mir sagen will. »Jech vun Kyjiw.« Ich nehme ihre Hand, und in diesem Moment ist sie unsere Großmutter und wir sind ihre Enkelinnen. Meine Kollegin setzt sich zu ihr, und Rima beginnt zu erzählen. Sie sagt, sie habe doch alles gehabt. Alles hatte sie bei sich in Kyjiw. Geschäfte, Zeitschriften, Gesellschaft, Internet. Herausgerissen habe man sie. Um hier einen langsamen Tod zu sterben. Hätte man sie gelassen, hätte sie nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden gesetzt.

Tirza Hodes, die die meisten kennen, die als Kinder mal auf Machane[1] gefahren sind, weil sie 40 Jahre lang jüdische Folklore – sie nennt es Lebensfreude – in diese Räume gebracht hatte, war als Jugendliche in den 1930ern aus Deutschland nach Palästina geflohen, allein. Sie hatte sich geschworen, nie wieder zurückzukehren. Ist sie in Wahrheit auch nicht. Denn wenn sie kommt, kommt sie nicht nach Deutschland, sie kommt an jüdische Orte.

Israel bleibt der Wunsch nach Sicherheit. Das war’s, dachte ich im Sommer 2014 und wieder im Frühjahr 2021. Der Ort, der uns in unserer Selbstbestimmung schützen sollte, ist der meistgehasste Ort der Erde. Der Ort, an dem der kleinste gemeinsame Nenner ausreicht, um mich nicht erklären zu müssen, wird nie verstanden werden. Der Ort, ohne den es mich nicht gäbe, der auch ohne mich nicht sein kann. Er ist von den Bildern dominiert, die einstudiert wurden, jahrhundertelang.

Ich weiß noch, als ich das erste Mal verstanden habe, dass es Deutschland ist, wohin ich zurückgekehrt bin. Das Deutschland, das manchen Heimat ist, auch meinem Abgrund. Heimat ist ein Wort, das in den Sprachen, in denen ich fühlen kann, nicht existent ist. Heimat ist der Ort, an dem ich fühlen kann, Heimat ist die Kraft eines Ausdrucks. Ich weiß nicht, was die anderen mit Heimat meinen. Es ist, als würde das Deutsch, das ich spreche, dieses Wort nicht kennen. Als würde ich es im Wörterbuch eingeben und keinen Eintrag dazu finden. Keine Definition, keine Erinnerung, keinen Vergleich. Ich weiß, wann die anderen Heimat sagen. Wenn sie da hinfahren, wo ihre Eltern herkommen, ihre Großeltern. Das ist die Heimat, die ich nicht sehen will. Marcel Reich-Ranicki sagte einmal als Gast bei Michel Friedman: »Was Heimat für mich bedeutet, weiß ich nicht, weil ich nie eine Heimat hatte.«

Meine Zuflucht findet sich an den Schnittstellen, meine Orte muss ich suchen.

Die Texte dieses Bandes wären nicht möglich ohne die Orte, an denen jüdische Selbstbestimmung kultiviert wird. Ob im institutionellen oder im autonomen Sinne. Ob individuell oder kollektiv. Ob in jüdischen Gemeinden, auf Machane, im Aktivismus, in Publikationen, auf Social Media, in der Synagoge, in die ich gehe oder nicht, in den Räumen, in denen ich alles sein kann und auch nicht, in dem Land, in dem ich leben werde oder nicht. Und auch an den leeren Orten, in den einsamen Momenten.

Ein sicherer Ort ist der, an dem nicht jemand anderes bestimmt, wer ich zu sein habe. Ein sicherer Ort ist der, an dem ich fühlen kann. Ein sicherer Ort ist der, der mir meine Sprache zurückgibt. Ein sicherer Ort ist der, der mich rechtzeitig spüren lässt, wenn meine Hände erfrieren. Ein sicherer Ort ist der, an dem ich nicht nur eine Rolle zu füllen habe, an dem ich vergessen kann, was die anderen sehen, wenn sie mich anschauen. Ein sicherer Ort ist der, an dem mir andere glauben und ich mir selbst auch.

Sprache finden.

Ich klopfe an die Bürotür meines Statistikprofessors. Die Tür geht auf. Der Professor ist ca. 1,90 Meter groß, hager, hat einen grauen Bart und an jedem Handgelenk eine Uhr.

Professor: »Woher stammen Sie? Ihr Nachname lässt auf eine fremde Herkunft schließen.«

Ich: »Mein Vater kommt aus Argentinien. Aber ich bin in Deutschland geboren.«

Professor: »Ja. Sie sprechen aber auch ein reinrassiges Deutsch.«

Ich weiß nicht mehr, wann ich verstanden habe, dass bei mir zu Hause nicht das Deutsch der Deutschen gesprochen wurde. In meiner Familie gibt es keine Generation, die nicht eine neue Sprache lernen musste. Deutsch war die Sprache, die für mich nur in tausend Färbungen existierte, die alle sprachen, aber alle anders, und die Übersetzung passierte in mir. Deutsch waren für mich die Lach- und Sachgeschichten. Deutsch war für mich, dass es alles gibt. Deutsch war für mich das, was die Meinen das Unheil nannten oder das bessere Leben. Deutsch war mal ich, mal waren’s die anderen.

Deutsch ist die Sprache, in der ich alle anderen Sprachen zusammenführe, die Sprache, die mir die meisten Worte gibt. Schon tausend Mal ist das erklärt worden, dass nur auf Deutsch die effizientesten Protokolle geschrieben werden. Deutsch versucht, cool zu sein, weil die meisten seiner Stärken nicht vorzeigbar sind. Walla Deutsch, ich will dich ghosten. You’re toxic, ich find dich geil, ich will eins mit deinen tausend Teilen sein. Kommst immer dann um die Ecke, wenn es scheint, als würden mir die Worte fehlen, immer dann kommst du an, bist da, warst nie weg.

Wir fragen uns manchmal, welche Geschichten es eigentlich sind, die wir erzählen wollen, wem wir sie erzählen wollen: Geschichten der Utopie, Geschichten der Gewalt, Geschichten von (Un)Sichtbarkeit, Geschichten des »Nie wieder«, Geschichten des »Nie wieder gut«, Geschichten aus der Kindheit, die es so vielleicht nicht gab, aus der Vergangenheit, die es so nie wieder gibt. Und in welcher Sprache wollen wir sie erzählen, die vielen Geschichten, die, die nie mehr erzählt werden, die, die schon tausendfach wiederholt wurden, unzählige Male.

Ich beobachte jüdische Gegenwart und bin selbst auch ein Teil von ihr geworden. Ich gebe häufig Antworten, aber habe selbst auch viele Fragen, die mich begleiten. Jüdisches Leben dient als Projektionsfläche, fällt das Wort Jude, bringt es Unbehagen in Räume, das Judentum wird auf religiöse Bezüge reduziert, die vielschichtigen Lebenswelten jüdischer Menschen bleiben unbeachtet, werden eindimensional dargestellt, teilweise sogar entmündigt, indem der Anspruch eines öffentlichen Zugriffes auf jüdische Lebensgeschichten durch manche Darstellungen suggeriert wird. Ich fühle mich manchmal, als könnten Deutsche, sobald sie wissen, dass ich jüdisch bin, nicht mehr anders, als durch eine Filterbrille zu schauen, die sie dazu veranlasst, nicht mehr eine Ebene tiefer schauen zu können als auf die Jüdin-Ebene. Das Interesse an mir als Person ist verschwunden, das Interesse an mir als Jüdin umso größer. Genährt von der Abwesenheit, der Unsichtbarkeit anderer Jüdinnen. Genährt von dem Leichenberg-Überdruss. Genährt von der Sehnsucht, dass doch alles ganz normal sein könnte. Ich will all das zurückwerfen, was auf mich projiziert wurde.

Wir haben die Sprache unseres ursprünglichen Kollektivmoments verlernt. Wir sind nicht mehr eins. Im wiederkehrenden Babylon haben wir unsere gemeinsame Sprache verlernt, und dennoch drückt sie sich an so vielem aus. Können wir unser Kollektiv von der Fremdbestimmung lösen? Wir kennen die Sprache, die das Trauma zu uns spricht. Wir kennen die Sprache, die ein Ritus zu uns spricht. Wir wissen, wenn er der unsere ist, auch wenn wir ihn selbst nicht mehr rezitieren können. Unsere gemeinsame Sprache ist die unsere und die unseres Feindes. Sie war schon immer da und könnte dennoch nicht fremder sein.

Mein Deutsch ist vieles, reinrassig ist es sicher nicht.

In diesem Text spricht nicht nur ein Ich.

Nach dem Wir werde ich häufig gefragt, wer ist das nun?

Ich spreche von einem Wir, dessen kollektiver Rahmen immer streitbar war.

Ich spreche von einem Wir, das immer fremd wahrgenommen und selbstbestimmt zugleich war.

Ich spreche von einem Wir