Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House

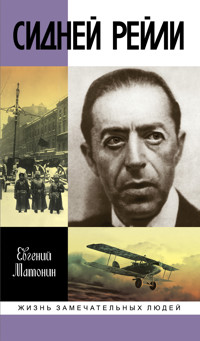

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Жизнь замечательных людей

- Sprache: Russisch

Сидней Рейли до сих пор остается человеком-загадкой. Вся его жизнь окружена мифами, часть из которых придумал он сам. Иногда его называют «человеком ниоткуда» — даже сегодня еще на все сто процентов неизвестно, где он родился. Он мог считаться «эталонным врагом» советской власти, но его жизнь не ограничивалась только шпионажем и политическими заговорами: он проворачивал авантюрные коммерческие комбинации, зарабатывал большие деньги и быстро тратил их на новые авантюры, собрал одну из самых больших и уникальных в мире коллекций предметов, связанных с Наполеоном, страстно любил авиацию… В своей новой книге Е. В. Матонин, наконец, ответит на вопрос, вот уже сто лет волнующий историков: «Кто вы, мистер Рейли?» Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся историей России начала ХХ века, а также историей разведки и шпионажа

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 621

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Евгений Матонин

СИДНЕЙ РЕЙЛИ

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА ИЗ ОДЕССЫ

МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2023

Информацияот издательства

Матонин Е. В.

Сидней Рейли: Жизнь и приключения английского шпиона из Одессы / Евгений Матонин. — М.: Молодая гвардия, 2019. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1767).

ISBN 978-5-235-04221-6

Сидней Рейли до сих пор остается человеком-загадкой. Вся его жизнь окружена мифами, часть из которых придумал он сам. Иногда его называют «человеком ниоткуда» — даже сегодня еще на все сто процентов неизвестно, где он родился. Он мог считаться «эталонным врагом» советской власти, но его жизнь не ограничивалась только шпионажем и политическими заговорами: он проворачивал авантюрные коммерческие комбинации, зарабатывал большие деньги и быстро тратил их на новые авантюры, собрал одну из самых больших и уникальных в мире коллекций предметов, связанных с Наполеоном, страстно любил авиацию… В своей новой книге Е. В. Матонин, наконец, ответит на вопрос, вот уже сто лет волнующий историков: «Кто вы, мистер Рейли?»

Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся историей России начала ХХ века, а также историей разведки и шпионажа.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

16+

© Матонин Е. В., 2019

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2019

Не там, где летит эскадрон,

Не там, где ряды штыков,

Не там, где снарядов стон

Пролетает над цепью стрелков,

Не там, где раны страшны,

Где нации смерти ждут,

В честной игре войны,

Место шпиона не тут.

Редьярд Киплинг. Марш шпионов

(Перевод Ады Оношкович-Яцына)

«КТО ВЫ, МИСТЕР РЕЙЛИ?»

Последний раз его видели около двенадцати ночи 25 сентября 1925 года. На финско-советской границе. Он снял с себя одежду и в одних трусах вошел в пограничную реку Сестра.

Навстречу ему, с советского берега, по пояс в воде уже брел пограничник. Потом он взвалил «человека с другой стороны» и мешок с его одеждой себе на спину и медленно двинулся обратно на территорию СССР. Позже пограничник вспоминал, что «гость» оказался очень тяжелым и он больше всего боялся уронить его в воду. Ведь если бы тот ненароком утонул, вся так долго и тщательно планировавшаяся операция сорвалась бы уже в самом начале.

Но все обошлось.

Они выбрались на берег, где перешедший границу человек вновь натянул на себя костюм и пальто. Наблюдатели на финской стороне вспоминали: «Мы ясно видели, как темные тени двигались через реку, затем исчезли во мгле и через несколько минут снова возникли черными силуэтами на фоне ночного неба, когда поднялись на высокий берег».

И все.

Сидней Джордж Рейли исчез. Те, кто провожал его в последнюю миссию, были вынуждены довольствоваться лишь различными слухами. Хотя до конца надеялись, что он еще жив.

О его судьбе стало окончательно известно только в 90-е годы прошлого века.

* * *

Сидней Джордж Рейли вполне мог считаться «эталонным врагом» советской власти, и в галерее многочисленных недругов большевиков его портрет наверняка висел бы на самом видном месте. Еще бы — английский разведчик, то есть «шпион», в 1918 году он вместе с английским же дипломатом Робертом Брюсом Локкартом готовил военный переворот в Москве и собирался арестовать и убить Ленина, Троцкого и других вождей пролетарской революции.

Сам Рейли, впрочем, утверждал, что вождей убивать не собирались — их всего лишь хотели без штанов провести по московским бульварам на потеху публике. Что же касается переворота, то его подготовку он никогда не отрицал. Более того, похоже, что роль нового «диктатора» он примерял именно на себя — уже составлял список министров нового правительства и размышлял: «Если артиллерийский лейтенант [то есть Наполеон. — Е. М.] смог раздуть тлеющие угли французской революции, то почему бы лейтенанту разведки не стать диктатором Москвы?»

Наполеон всегда был его кумиром.

За этот заговор в Советской России Рейли приговорили к расстрелу. Заочно. Он смог скрыться и еще несколько лет строил всяческие козни против большевиков, которых называл не иначе как «сволочами». Делал он это часто беззаветно, по идейным соображениям. Собственно, и в последнюю миссию в СССР он, скорее всего, отправился по душевному порыву, потому, что ему показалось — наконец-то в России появились люди, реально готовые свалить «сволочей».

За эту ошибку, непростительную для профессионала-разведчика, ему пришлось дорого заплатить.

Итак, он — английский шпион и идейный враг большевиков? Да. Но не только. Иначе ответ на вопрос «Кто вы, мистер Рейли?» не волновал бы так сильно его биографов.

Сидней Рейли до сих пор остается человеком-загадкой. Вся его жизнь окружена плотным густым облаком из мифов, одну часть которых придумал он сам, а другую — те, кто его знал. Иногда его называют «человеком ниоткуда», и понятно почему — и сейчас еще на все сто процентов неизвестно, где он родился, как его звали на самом деле, когда именно он начал работать на британскую разведку и почему.

К тому же только шпионажем и политическими заговорами его жизнь не ограничивалась. Он проворачивал авантюрные коммерческие комбинации (такие часто называют аферами), зарабатывал большие деньги, потом быстро тратил их на новые авантюры, соблазнял красивых женщин, собирал (и собрал) одну из самых больших и уникальных в мире коллекций предметов, связанных с Наполеоном, страстно любил авиацию и стал одним из «отцов» первого аэродрома в России.

Говорят, что литературному «отцу» Джеймса Бонда Яну Флемингу, самому в прошлом офицеру военно-морской разведки, пришла в голову идея написать свой первый роман об агенте 007 именно после того, как он наслушался рассказов о похождениях Рейли от тех, кто его когда-то знал. Правда, во многом приукрашенных.

В историю он вошел как Сидней Джордж Рейли. В России его называли и Сидней Георгиевич, и Рейллэ, и Райлли, и Райль, и даже Райлмэ. Ни одно из этих имен и фамилий не имело никакого отношения к тем, которые ему дали при рождении. Он работал в английской разведке, при этом ходили слухи, что Рейли шпионил для японцев и немцев, да и за ним время от времени начинали следить британские, русские и американские контрразведчики. Не говоря уже о чекистах.

Кем же он все-таки был, этот человек со множеством имен, занятий и масок?

Разбираться в жизни Рейли — занятие сложное. Оно похоже на плавание в тумане среди опасных скал и рифов, которые до сих пор еще неизвестны или совсем плохо изучены. Самое время назвать здесь первопроходцев, которые рискнули раньше отправиться по этому пути.

В 1967 году вышла книга Робина Брюса Локкарта (сына того самого дипломата Роберта Брюса Локкарта, с которым Рейли устраивал заговор в Москве в 1918 году) «Ас шпионажа» (иногда ее еще переводят как «Король шпионов»). Тогда еще были живы многие из тех людей, которые помнили те события и знали самого Рейли. Локкарт-младший использовал их рассказы, а они, в свою очередь, передавали ему то, что им Рейли рассказывал о самом себе.

Книга получилась увлекательной. У Локкарта Рейли то путешествует по джунглям Бразилии, то ворует секретные документы и чертежи, то перелетает на аэроплане в тыл немецким войскам. Постоянный экшн, выражаясь современным языком. Эта книга и заложила основу для рождения мифа о том, что Рейли был «суперагентом» и «королем разведки».

Конечно, гораздо раньше, в 1931 году, выходили мемуары последней жены Рейли Пепиты Бобадильи, но миф о нем как о «супершпионе» возник именно после появления книги Локкарта, в 60-х. Параллельно ей с огромным успехом шли первые фильмы киноэпопеи о Джеймсе Бонде с великолепным Шоном Коннери в главной роли, и эти два мифа как бы поддерживали друг друга. Ведь тогда уже говорили, что прототипом Бонда был именно Рейли, ну а если вы хотите узнать о приключениях «суперагента», который существовал не в кино, а на самом деле, то читайте книгу «Ас шпионажа». Популярность давно и бесследно исчезнувшего Сиднея Рейли от этого только увеличивалась.

…Любопытно, что не только на Западе, но и в Советском Союзе в 60-е по отношению к Рейли происходит всплеск интереса. Но если «там» он превращается в «суперагента», то «здесь» по-прежнему остается шпионом и «злейшим врагом советской власти».

Однако с середины 60-х образ Сиднея Рейли прочно закрепляется в советской культуре. Он появляется в исторических художественных фильмах1 — «Операция “Трест”», «Заговор послов», «Крах операции “Террор”», «Синдикат-2», «20-е декабря» и т. д. Причем изображают его отнюдь не карикатурно, а даже с уважением. Да, враг, да, шпион, да «контра», но противник серьезный и умный. В «советском Рейли» не было ничего от западного образа «суперагента», похищающего секретные документы из штаба войск противника или стреляющего из пистолета с глушителем. Его главным оружием были политические интриги, заговоры и комбинации, что, кстати, гораздо ближе к истине.

Но миф о «суперагенте» живет по-прежнему.

В 90-е годы биографией Рейли всерьез занялся британский историк Эндрю Кук. Он проделал огромную работу — более десяти лет собирал свидетельства о жизни «супершпиона» в различных странах и выпустил в 2002 году книгу «Ас шпионажа. Подлинная история Сиднея Рейли» (в России она выходила, в частности, под названиями «Сидней Рейли. На тайной службе Его Величества» (М., 2004) и «Сидней Рейли. Подлинная история “короля шпионов”» (М., 2017).

Кук использовал материалы тогда еще секретных архивов британских спецслужб (позже они будут рассекречены) и, опираясь на эти и другие сведения, написал свой портрет Рейли, совсем даже не в романтических тонах. По Куку, он не имеет ничего общего с героическим «суперагентом» — все это мифы и «придумки», он — расчетливый, циничный и малопривлекательный человек, которым двигали прежде всего алчность и стремление к собственной выгоде.

На наш взгляд, разоблачив одни мифы о Рейли, Эндрю Кук волей-неволей создал другие. Рейли все-таки не был только расчетливым и циничным дельцом-негодяем. Иначе его жизнь не закончилась бы так, как закончилась. Он был гораздо сложнее и противоречивее.

Журналист — эмигрант Алексей Ксюнин, хорошо его знавший, опубликовал в 1931 году в выходившей в Берлине на русском языке газете «Руль» очерк под названием «Джентльмен — Сидней Рейли».

«Записки Сиднея Рейли, которые печатаются сейчас в иностранных газетах, названы “Записками английского шпиона”2, — писал он. — Между тем название “шпион” никак не подходит к Рейли. Я знал этого исключительного англичанина, который хотел спасти Россию. Таких англичан так же много, как белых ворон… История английского джентльмена Сиднея Рейли, и после опубликования его записок, — до конца еще не рассказана».

С тех пор о Рейли было написано немало, но и сегодня, через восемьдесят с лишним лет, можно повторить: история этого незаурядного человека — авантюриста, комиссионера, политика, разведчика, заговорщика, афериста, многоженца, и т. д. — до конца все еще не рассказана.

Эта книга ни в коей мере не претендует на то, чтобы поставить в ней точку. Автор, по мере возможности, лишь старался изобразить ее главного героя как можно более выпукло и разносторонне, с окружающими его легендами и мифами и со всеми привлекательными и отталкивающими чертами его характера.

Может быть, это описание его жизни тоже сыграет свою роль в поисках ответа на вопрос «Кто вы, мистер Рейли?».

«ЗОНА СУМРАКА»

Есть в Ирландии маленький город Типперэри. В нем проживает около пяти тысяч человек, и находится он в графстве, которое носит такое же название. И о городке, и о графстве и сегодня-то слышали немногие, а если бы не английский поэт-песенник и музыкальный продюсер Джек Джадс, то, наверное, о них бы не знали вообще.

В 1912 году Джадс поспорил в клубе на пять шиллингов, что за одну ночь сочинит новую песню. По дороге домой он услышал обрывок разговора двух прохожих, в котором прозвучала фраза «It’s а long wаy to…» («Долог путь…»). А потом взял, да и добавил к ней слово «Типперэри».

Почему именно его — не ясно. По одной версии, название ирландского городка просто хорошо укладывалось в маршевый ритм. Но пари Джадс выиграл, а новую песню даже начали исполнять в варьете и мюзик-холлах:

Вздумал раз один ирландец в Лондон закатиться,

Золотые мостовые — что ж не веселиться;

Пиккадилли, Лестер-сквер, Стрэнд — и все поют,

Разошелся Пэдди крепко и давай горланить тут:

«Долог путь до Типперэри,

Но пройду хоть целый свет;

Долог путь до Типперэри,

К той, кого милее нет!

До свиданья, Пиккадилли,

Лестер-сквер, прощай,

Долог путь — путь до Типперэри,

Но лишь там для сердца рай»3.

Ну а затем началась Первая мировая. «Типперэри» запели в британской армии, и вскоре она превратилась в одну из самых популярных солдатских песен. В символ надежды солдата вернуться домой с войны и фактически в неофициальный гимн британской армии. Увидеть свой «Типперэри» мечтали парни из Лондона, Манчестера, Глазго, а потом и союзники англичан. В 1914 году песню записали на граммофонную пластинку в России на русском языке — под названием «Далеко до моей деревни».

Пели ее и во время Второй войны, поют и сегодня.

С Типперэри странным образом связана и жизнь героя этой книги. Сидней Рейли утверждал и писал в анкетах, что родился в графстве Типперэри, в городке Клонмель. Это место рождения было даже указано в его паспорте. Хотя на самом деле он, скорее всего, ни разу в Типперэри не появлялся.

Один из многочисленных анекдотов о нем гласит, что, когда однажды Рейли спросили, почему в его паспорте местом рождения значится именно Типперэри, он ответил: «Я приехал в Англию работать на англичан. Мне нужен был английский паспорт и, соответственно, английское происхождение, а от Одессы, сами знаете, долог путь до Типперэри!»

Ну да, конечно, биография какого авантюриста обходится без Одессы?!

* * *

Первая часть жизни Рейли — это наиболее таинственный ее период. Настоящая «зона сумрака». В одной биографической статье о нем, написанной еще в 60-х годах прошлого века, говорилось: «Он, как призрак, возник ниоткуда и исчез неизвестно куда, оставив после себя множество загадок». Сегодня уже точно известно, куда исчез Рейли, а что касается загадок — это правда. Одна из них — как раз место и время его рождения.

…Незадолго до гибели ему пришлось волей-неволей отвечать на вопросы о своей биографии на Лубянке. Вот что он тогда сказал:

«Фамилия, имя, отчество: Рейли Сидней Георгиевич, год рождения — 1874-й. Британский подданный. Происхождение (откуда родом, кто родители, национальность): Клонмель, Ирландия. Отец капитан морской службы. Местожительство (постоянное и последнее): постоянное — Лондон, последнее время — Нью-Йорк. Род занятий: капитан британской армии. Семейное положение: жена за границей. Образование: университетское. Окончил философский факультет в Гейдельберге и Королевский горный институт в Лондоне, по специальности — химик. Партийность: активный консерватор».

Что в его ответах правда, а что вымысел? Ведь у Рейли были весьма веские основания попытаться ввести чекистов в заблуждение относительно своей биографии. Так что верить ему на слово не следует — многое он просто выдумал, в том числе и о месте своего рождения.

Среди настоящих мест рождения Рейли назывались и называются Польша, Херсонская губерния, Петербург, Ирландия и, наконец, Одесса. Что касается родителей, то сам Рейли в разное время рассказывал, что его отец был то ирландским священником, то ирландским же моряком, то русским помещиком, то военным, то аристократом. Своей последней жене Пепите Бобадилье он говорил, что родился в Петербурге от русской матери и ирландского отца — моряка торгового флота.

«Справки по делу Райллэ, кличка «Коммисионер». Из дела, заведенного на Рейли Петербургским Охранным отделением. Сентябрь 1905 г.

Покрыта туманом и дата его рождения — упоминаются 1872, 1873, 1874, 1877 годы. Скорее всего, по рассказам Рейли, которые, в свою очередь, передали Робину Брюсу Локкарту люди, которые знали Сиднея, он и описал раннюю часть жизни будущего «супершпиона». Итак.

Он якобы родился 24 марта 1874 года близ Одессы в семье бедного дворянина, полковника русской армии и обрусевшей польки. Свою настоящую фамилию он никогда не называл, а при крещении, по его словам, ему дали имя Георгий (их семья исповедовала католическую веру).

В детстве он отличался разнообразными способностями, но особенно его привлекали иностранные языки (Рейли, по свидетельствам его различных знакомых, знал то ли четыре, то ли семь, то ли даже одиннадцать языков), фехтование и стрельба из пистолета. Перед ним открывалась карьера военного, но чем старше он становился, тем больше спорил со старшими и отстаивал свою точку зрения. При этом сильно горячился и оживленно жестикулировал руками. В общем, становилось ясно, что его характер мало подходит для военной службы.

В 1899 году тяжело заболела его мать, и семье пришлось вызвать из Вены доктора по фамилии Розенблюм, который давно ее наблюдал. Это был человек, много поездивший по миру. Он рассказывал Георгию удивительные вещи о далеких странах. Его рассказы так увлекли подростка, что, когда его матери стало лучше, он объявил родителям, что хочет уехать в Вену и тоже учиться на врача. Несмотря на уговоры родителей остаться, он не изменил своего решения. Только послушался совета доктора Розенблюма — учится не медицине, а химии. Тогда эта наука казалась очень перспективной.

В Вене будущий Рейли с головой окунулся в бурную студенческую жизнь. Участвовал в собраниях студенческого кружка социалистической ориентации. Однажды он получил телеграмму от отца — он просил его срочно приехать домой, поскольку матери снова стало хуже. Георгий тут же собрался в дорогу, но один из членов кружка попросил его доставить в Россию некое письмо. Он согласился, и письмо спрятали под подкладкой пальто. Но на русской границе письмо нашли (оно оказалось посланием к нелегальному марксистскому кружку с планом — ни более ни менее — революционного переворота) и Георгия арестовали. Вскоре, правда, выпустили, поверив, что о содержании письма ему ничего не известно, но, пока он сидел, умерла его мать.

И тут-то якобы произошло событие, которое коренным образом изменило его жизнь. Когда Георгия выпустили из тюрьмы, его дядя во всеуслышание обозвал его «ублюдком». И это было не только оскорбление, но и указание на, так сказать, его социальный статус. Оказалось, что на самом деле он не родной сын своего отца-полковника, а появился на свет в результате связи его матери с доктором Розенблюмом из Вены. И что настоящее его имя не Георгий, а Зигмунд. Ради сохранения чести семьи эту тайну долго скрывали, но, когда он попал в тюрьму, разъяренный дядя начал кричать, что «дурная кровь все равно даст знать о себе», и выложил всю правду.

Потрясенный таким отношением Зигмунд-Георгий решил оставить семью. Он пробрался на британское судно, которое стояло в одесском порту и собиралось уходить в Южную Америку. Его вскоре обнаружили, но ссаживать не стали. Он представился капитану судна Зигмундом Розенблюмом.

Три года Розенблюм провел в Бразилии. Он работал на строительстве дорог, на плантациях, был докером, поваром и даже швейцаром в борделе. Его называли Педро. В 1895 году в эту страну, где, как известно, много диких обезьян, а «донов Педро — и не сосчитаешь», прибыли три английских офицера, которые собирались исследовать сельву Амазонии. Педро-Зигмунд-Георгий нанялся в экспедицию поваром.

Через некоторое время на офицеров решили напасть носильщики — они хотели убить англичан, забрав у них деньги и оружие. Как писал Робин Брюс Локкарт, «среди рева животных и птичьего щебетания Педро сразу различил подозрительный треск кустарника». Он выхватил револьвер и в одиночку отбился от нападавших. Один из членов экспедиции умер от лихорадки, а двух других Педро Рейли благополучно вывел из сельвы. В благодарность за спасение один из них, некий майор Фозергилл, выдал ему полторы тысячи фунтов, сумел выхлопотать британский паспорт и сопроводил на пароходе в Англию.

Захватывающая история. Трудное детство, семейные тайны, оскорбленный юноша, глухая сельва Амазонки, злые туземцы и подвиги, благодарный друг и наставник-офицер. Все как в приключенческом романе. Что, собственно, и вызывает скептическое отношение к этому рассказу.

Эндрю Кук в своей книге проанализировал этот романтическо-приключенческий сюжет и пришел к выводу, что правды в нем не так уж и много. Так, например, в архивах Венского или Венского технического университетов не сохранилось никаких сведений о студенте из Одессы, который в то время изучал там химию. Ничего не известно о британских экспедициях, которые изучали Амазонию в 1895 году, об участвовавших в них офицерах, в частности, о майоре Фозергилле.

От себя добавим: случай с задержанием будущего Рейли на русской границе с письмом к революционному кружку, спрятанным под подкладкой пальто, почему-то не нашел никакого отражения в донесениях Одесского охранного отделения, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). Между тем подобные события должны были фиксироваться и докладываться «по инстанциям» в обязательном порядке. В архивах сохранились сведения о гораздо более мелких происшествиях, а уж о письме «с планом революционного переворота», которое пытались доставить из-за границы, жандармы были просто обязаны отчитаться.

Стало быть, весь этот рассказ — сплошная выдумка? Нет, возможно, не весь.

Роберт Брюс Локкарт в своих мемуарах писал о Рейли, что тот был «еврей без капли британской крови». «Его настоящее имя — Розенблюм. Когда он сделался английским подданным — я не знаю до сих пор», — признавался он.

То, что Рейли в детстве носил эту фамилию, считал и Никита Брыгин — бывший сотрудник Управления КГБ УССР по Одесской области, ставший после ухода в отставку известным в Одессе краеведом и литератором. Он, в частности, установил, что в городе жила состоятельная домовладелица Розенблюм, которой принадлежали два дома — на Троицкой и Маразлиевской улицах. Дом по адресу Маразлиевская, 24, сдавался Союзу военнослужащих-поляков.

У мадам Розенблюм имелся сын, родившийся в 1872 году. Кем был его отец, осталось неизвестным, но, как утверждал Брыгин, позже тот занимался коммерцией в Нью-Йорке, то есть был довольно состоятельным человеком. В 90-х годах сын мадам Розенблюм по подложному паспорту (что заставило его обзавестись фальшивыми документами, тоже непонятно) уехал из России в Швейцарию, где поступил в Бернский университет. Другими словами, этот самый Розенблюм, возможно, и стал Рейли.

Другая версия, о которой пишут английские биографы Рейли Майкл Кеттл и Эндрю Кук: «супершпион» родился в семье Григория (Герша) и Полины (Перл) Розенблюм. По Кеттлу, отец Зигмунда Розенблюма (будущего Рейли) был польским евреем, довольно крупным землевладельцем, а мать — очень красивой женщиной. Семья Розенблюм была состоятельной и процветающей.

По Куку, Григорий и Полина жили в Одессе, куда приехали, скорее всего, из Херсона. У них было трое детей, и будущего Рейли звали Соломон. Впрочем, по слухам, родным отцом Соломона был не Григорий, а его двоюродный брат — доктор Михаил Розенблюм, проживавший на все той же Маразлиевской улице и получивший диплом врача в 1879 году.

Что же дальше? Вроде бы Розенблюм изучал химию в Новороссийском университете в Одессе. Потом был вынужден уехать из города и вообще из России. Возможно, по политическим причинам — из-за участия в каком-то подпольном кружке.

Как бы там ни было, но в 1895—1896 годах Георгий-Зигмунд-Соломон-Михаил Розенблюм оказался в Англии, преодолев свой первый «долгий путь» от Одессы (Херсона, Польши) до Лондона.

Романтический герой или осведомитель?

Откуда прибывает Розенблюм в Лондон — неизвестно (называются разные места — Вена, Берн, Гейдельберг, Париж, Одесса и даже, как уже говорилось, Бразилия), чем занимается в Лондоне в первое время своего пребывания там — тоже. Вроде бы по-прежнему изучает химию, создает небольшую фирму4, которая продает лекарственные препараты. По данным Кука, некоего Розенблюма вскоре приняли в члены Королевского химического общества, а затем он стал и членом более престижного Химического института.

Его видят в клубах и пабах, где собираются эмигранты. Майкл Кеттл утверждает, что в этих клубах преобладали анархисты и поляки, по другим данным, Розенблюм знакомится в Лондоне с русскими народниками, а также с писательницей Этель Лилиан Буль (в замужестве Войнич), автором прогремевшего на весь мир романа «Овод», вышедшего в 1897 году.

Робин Брюс Локкарт передает (скорее всего, со слов Рейли) очередную романтическую историю — о том, как между Розенблюмом и Буль, которая была старше его на 10 лет, возник бурный роман. На последние 300 фунтов, которые оставались у него от денег майора Фозергилла, они отправились в путешествие по Италии и островам Средиземного моря. Он рассказывал ей о своем детстве и молодости. Побывали они и на острове Эльба, где, как известно, в 1814 году находился в ссылке Наполеон.

Именно там якобы Розенблюм-Рейли и «заболел» Бонапартом, а личность французского императора породила в его душе небывалые амбиции. Наполеон стал его кумиром на всю жизнь. Как писал Локкарт, он с трудом наскреб последние 100 фунтов и купил картину с изображением императора на фоне Триумфальной арки в Париже, в углу которой были рукой самого Наполеона были начертаны критические замечания в адрес художника и его полотна. Так это было или нет — остается только гадать, но Наполеон действительно всю жизнь оставался для Рейли любимым историческим героем и объектом восхищения. По Локкарту, купленная на Эльбе картина положила начало его страстному увлечению — коллекционированию предметов, связанных с жизнью и эпохой императора. Со временем Рейли действительно собрал уникальную и, наверное, одну из лучших в мире коллекцию наполеонистики, которую, впрочем, был вынужден распродать на торгах. Но к этому эпизоду его биографии мы еще вернемся.

Совместное с Этель «романтическое путешествие», писал Локкарт, оставило свой след в мировой литературе. Ведь вроде бы именно Розенблюм стал прототипом главного героя главного героя «Овода» Артура Бертона. Так, по крайней мере, гласит одна из очень популярных версий.

Утверждение о том, что именно Розенблюм стал прототипом Бертона, во многих современных публикациях встречается как практически неоспоримый факт, хотя на самом деле нет никаких доказательств того, что это было так. Почему именно он? Биография Розенблюма была не так красочна и богата приключениями, как у многих других знакомых Войнич. Да и сама писательница, прожившая 96 лет и умершая в 1960 году, ни разу не упоминала об этом. Как, кстати, и о романе с молодым эмигрантом из России по фамилии Розенблюм. Впрочем, историк Дмитрий Белановский разыскал в архиве Заграничной агентуры Департамента полиции составленный в 1903 году любопытный документ, в соответствии с которым за неким Сигизмундом Розенблюмом из Англии должно быть установлено негласное наблюдение в случае его возвращения в Россию. В справке о Розенблюме, в частности, говорилось: «Близкий приятель Войнича5, а, в особенности, его жены. Всюду сопровождает последнюю, даже когда она уезжает на континент… Приметы 33 лет, роста среднего, длинный нос, брюнет, остроконечная бородка, внешний вид приличный».

Тот ли это был Розенблюм? Некоторые приметы, указанные в справке, вроде бы подходят к нему. С другой стороны, в 1903 году его уже не было в Англии. Правда, можно предположить, что агенты Департамента полиции дали маху и составили документ, исходя из своих старых данных, упустив из виду интересующее их лицо. К тому же Розенблюм уже сменил фамилию на Рейли.

Судя по всему, примерно в 1896—1897 годах будущий Сидней Рейли начал сотрудничать со спецслужбами. Но когда точно и с какими — вопрос. По версии Локкарта, его рекомендовал в Секретную разведывательную службу (СИС) тот самый майор Фозергилл из Бразилии, который сам был разведчиком. Правда, названия СИС в Великобритании тогда еще не существовало — оно появится позже. Но, вероятно, Локкарт имел в виду не конкретную структуру, а разведку вообще. Встречаются предположения, что на Розенблюма обратили внимание из-за его способности к языкам и связей с Россией — англичанам нужны были агенты для работы в этой стране, с которой у них никогда не прекращалось соперничество.

А по другой версии, путь Рейли в беспокойную и опасную шпионскую жизнь начался вовсе не с разведки, а с работы на контрразведку — среди политических эмигрантов. Он стал осведомителем полиции или, попросту говоря, «стукачом» — его мог завербовать Уильям Мелвилл, с 1893 года занимавший должность начальника Особого отдела полиции (Скотленд-Ярда), который занимался эмигрантами, экстремистами, а потом и охраной королевской семьи и высокопоставленных особ из других государств, приезжавших в Англию.

У Мелвилла была целая сеть собственных агентов. В 1892 году с помощью одного из них он, например, фактически организовал, а затем и успешно «раскрыл» заговор в городе Уолсолл. Шестеро анархистов якобы изготавливали бомбы, которые собирались использовать их против русского царя. Тогда агент Мелвилла по имени Огюст Кулон сыграл роль провокатора — он предложил анархистам изготовить бомбы, а затем донес на них.

Считается, что раскрытие заговора и привело к тому, что Мелвилла повысили по службе, назначили руководителем Особого отдела, и он весьма успешно боролся с экстремистами в Англии. «В 1896 году, — пишет автор книги «Шпионы Первой мировой войны» Джеймс Мортон, — Мелвилл принял на службу Шломо Розенблюма — позже ставшего намного более известным как Сидней Рейли — как информатора в организации, которую подозревали в связях с русскими анархистами».

Все это, разумеется, только версии и предположения. Как констатировал Майкл Кеттл, на самом деле «никто не знает, когда и как» эмигрант из Одессы вступил на тот путь, который превратил его в Сиднея Рейли.

Но ведь все-таки как-то превратил.

Розенблюм превращается в Рейли

«Передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме». Эта строчка из культовой повести «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких, казалось бы, не имеет никакого отношения к нашему повествованию. Но она очень точно описывает, как из биографической «зоны сумрака» начинает постепенно возникать более определенный образ человека, ставшего Сиднеем Рейли. Именно так — он «неторопливо конденсировался».

В 1897 году Зигмунд Розенблюм познакомился с Маргарет Томас, женой священника Хьюго Томаса. У них была большая разница в возрасте: ему — 63, ей — 23. Как и где произошла первая встреча Зигмунда и Маргарет, мы опять-таки точно не знаем.

Вроде бы они познакомились потому, что Розенблюм продавал Хьюго Томасу некие медицинские препараты — тот страдал тяжелым хроническим заболеванием почек. Он пробовал лечиться ими несколько месяцев, но состояние его здоровья никак не улучшалось. В марте 1898 года супруги отправились в путешествие по Египту. Перед поездкой Хьюго написал завещание, в котором оставлял все свое «движимое и недвижимое имущество» своей жене, а через 10 дней скончался в отеле «Лондон и Париж» городка Нью-Хейвен от сердечной недостаточности. Оттуда они собирались переправиться на пароме во Францию, чтобы ехать дальше в Африку.

Вдова Томаса Маргарет унаследовала дом и состояние в размере более восьми тысяч фунтов. А всего лишь через пять месяцев после его смерти вышла замуж за Зигмунда Георгиевича Розенблюма, химика-консультанта по профессии.

Такое странное развитие событий позволяет Эндрю Куку подозревать Розенблюма в самом нехорошем — в том, что он отравил Томаса. Возможно, при участии его жены и своей любовницы Маргарет. Зачем? Чтобы завладеть его состоянием и создать себе новую биографию. Как именно отравил? Ну, например, постепенно «подкармливал» его мышьяком, входившим в состав тех препаратов, которые он продавал Томасу. Или они подкупили его сиделку, и она дала ему смертельную дозу яда уже в самом отеле «Лондон и Париж».

Как бы то ни было, но уже 22 августа 1898 года Маргарет Томас вышла замуж за Зигмунда Розенблюма. Маргарет была родом из Ирландии, ее отцом был моряк (точнее, рыбак) по имени Эдвард Каллагэн. Однако, регистрируя брак с Розенблюмом, она заявила, что отец — капитан Королевских ВМС Великобритании Эдвард Рейли Каллагэн, уже скончавшийся (на самом деле, он был еще жив).

Для чего она так приукрасила статус папы (при этом похоронив его при жизни), можно только догадываться. Но, вероятно, ей подсказали сделать это для мужа — чтобы он на официальных основаниях мог ходатайствовать о получении фамилии своего тестя для нового, уже британского паспорта. А кому был нужен Розенблюм с новой фамилией и паспортом подданного Великобритании? Может быть, людям из специальных служб, которые, вероятно, уже тогда собирались использовать его в разных частях мира?6 Не исключено, что идея сделать из одесского еврея Розенблюма ирландца принадлежала тому же Уильяму Мелвиллу. Он-то и сам был ирландцем — родился в городе Сним, графстве Керри на юго-западе Ирландии, поэтому вполне мог придумать ирландскую биографию Рейли.

Молодые супруги провели медовый месяц в Брюсселе и Остенде, потом в доме Маргарет рядом со знаменитым Гайд-парком. Восемь тысяч фунтов наследства были очень серьезным капиталом (в пересчете на сегодняшние деньги, это составило бы, по различным оценкам, 500—600 тысяч фунтов стерлингов). Розенблюм занимался верховой ездой и ходил по антикварным магазинам. Возможно, тогда он и начал собирать свою коллекцию наполеонистики.

Второго июня 1899 года ему был выписан паспорт на имя Сиднея Джорджа Рейли. Вероятно, Сидней — это англизированный вариант имени Зигмунд, Джордж пошло от отчества Георгиевич, ну а ирландская фамилия Рейли теперь заменила еврейскую Розенблюм.

…Вскоре после получения паспорта новоиспеченный британский подданный покинул Туманный Альбион. Вряд ли он решил просто посмотреть мир и насладиться впечатлениями от путешествия — дальнейшие события это никак не подтверждают. Но куда он поехал? Здесь снова разночтения в версиях.

Робин Брюс Локкарт утверждает, что Рейли был в Голландии и собирал там информацию о голландских военных поставках в Южную Африку — там как раз англичане воевали с потомками голландцев — бурами. Потом его якобы направили в Персию собирать сведения о добыче нефти и политико-экономической ситуации в стране.

По другим данным, уже летом 1899 года Рейли с женой выехали в Россию. Она поселилась в Петербурге, а он некоторое время колесил по Закавказью, действительно собирая данные о русских нефтеносных районах. Затем они оказались в одной из самых дальних «русских точек» — в городе Порт-Артур на Желтом море. Они прибыли туда в начале 1901 года. И, естественно, снова напрашивается вопрос — зачем?

Это самое «зачем?» неизбежно преследует исследователя жизни Сиднея Рейли, особенно ее первой части. На него не раз придется отвечать и в этой книге. Вернее, пытаться отвечать. Цели его многих передвижений, поездок и миссий до сих пор точно неизвестны, в документах, по крайней мере доступных для изучения, о них ничего не говорится, так что приходится предполагать и строить версии, опираясь в том числе и на косвенные данные.

Итак, Порт-Артур.

У самого Желтого моря

В 1898 году Китай под давлением России передал ей в аренду сроком на 25 лет этот город (китайское название Люйшунь) вместе с прилегавшим Квантунским полуостровом.

В Порт-Артуре начали строить военно-морскую базу русского Тихоокеанского флота. На берегу возводилась порт-артурская крепость. Население города в начале ХХ века составляло чуть более 42 тысяч человек. Русская военная и экономическая экспансия, разумеется, не могла оставить Лондон равнодушным. Английская разведка внимательно следила за действиями своего конкурента. Еще с середины 80-х годов XIX века она начала сбор информации о русских крепостях и портах в Азии на Дальнем Востоке.

Генерал Джордж Астон в книге «Британская контрразведка в мировой войне» (она была выпущена в СССР еще в 1939 году) рассказывал о таком случае: англичане никак не могли узнать о том, как устроена система береговой охраны Владивостока. Тогда помочь вызвался некий молодой офицер из Гонконга — видимо, явный авантюрист по своей натуре. В зимнюю ночь, когда мела сильная метель, он пробрался во Владивосток, составил план его охраны и даже обозначил на нем места установки артиллерийских орудий и их калибр.

Англичане вообще любили привлекать к выполнению разведывательных заданий различного рода искателей приключений. Некоторые из них работали из-за любви к риску, некоторые — за деньги. Относился ли к таким любителям риска и приключений Сидней Рейли? Безусловно. Выполнял ли он какие-то задания британской разведки на берегах Желтого моря? Это весьма интересный вопрос. Но именно с Порт-Артура за Рейли, как за кометой, начинает все заметнее тянуться хвост слухов и подозрений о том, что он чей-то шпион.

В далеком Порт-Артуре Рейли занял должность представителя датской «Восточно-Азиатской компании» и ее дочерней структуры — основанного в 1899 году «Русского Восточно-Азиатского пароходства». Суда пароходства курсировали на океанских и морских пассажирских линиях, возили грузы и морскую почту. 4(17) января 1902 года выходившая в Порт-Артуре газета «Новый край» сообщила: «“Восточно-Азиатская компания” имеет честь довести до всеобщего сведения, что сего числа открыто ею отделение в Порт-Артуре, и что Сидней Георгиевич Райллэ будет управлять всеми нашими делами в Квантунской области и Манчжурии.

Контора “Восточно-Азиатской компании” помещается по Бульварной улице».

Потом это объявление появлялось в газете еще неоднократно.

Рейли хорошо понимал ее преимущества своей должности. Порт-Артур бурно развивался. «Желтороссия», как иногда называли русские территории в Китае, притягивала к себе военных, купцов, банкиров, шпионов, коммерсантов и авантюристов всех мастей. В этом центре международных интриг появлялись хорошие возможности для того, чтобы заводить полезные знакомства (эту задачу Рейли выполнил на «пять с плюсом») и проворачивать различные коммерческие операции, чтобы заработать неплохие деньги. Ради этого можно было пожить несколько лет в этом странном и отдаленном месте у Желтого моря.

Бизнес, в котором он участвовал, был поистине разносторонним. Помимо морских перевозок, компания Рейли занималась также доставкой и продажей леса, цемента, угля, кровельного железа, гвоздей, муки, масляных красок, мыла, ананасов из Сингапура, керосиново-калильных ламп, датского пива «Карлсберг», французского коньяка «Мартель», шампанского, ликеров, американских консервов, «лучшей углекислотной минеральной воды “Аполлинариус”» и т. д. Вообще почти все необходимое в Порт-Артур завозили с Большой земли.

Двадцатого января (2 февраля) 1902 года фамилия Рейли снова упоминается в «Новом крае». И опять в рекламном объявлении «Восточно-Азиатской компании»: «Имеется на складе строительный лес, доски и брусья всех размеров. Т. Д. Грюнберг и Райллэ».

Он также сотрудничал с торговым домом «Моисей Гинсбург и К°». Рекламные объявления этой конторы неоднократно встречаются в газете Порт-Артура. Ее владелец Моисей Гинсбург, родившийся в Волынской губернии, в возрасте 17 лет уехал в Америку, затем в Японию, и еще с 1877 года стал чуть ли не главным поставщиком русских военно-морских эскадр, находящихся на Дальнем Востоке. В том числе, естественно, и поставщиком Порт-Артура.

Рейли довольно быстро освоился в «колониальной» жизни у Желтого моря. У него появились друзья. Позже, когда он осядет в Петербурге, среди его знакомых будет много «портартурцев», занимавших уже видное положение в обществе. Ну а пока он каждый вечер посещал порт-артурские варьете, рестораны и клубы, где собирались «сливки» местного света, и, в общем, неплохо проводил время.

В Порт-Артуре существовала небольшая колония иностранцев из Европы и Северной Америки. Это были торговцы, коммерсанты, врачи, преподаватели иностранных языков. Приезжали с гастролями различные знаменитости. Работал в городе даже собственно Американский театр.

При желании в городе «у Желтого моря» можно было и не скучать, но вот жена Рейли Маргарет, наоборот, впала в депрессию. Жизнь в Порт-Артуре как раз казалась ей слишком уж бледной. У нее начались проблемы с алкоголем, а отношения с мужем ухудшились — вроде бы Рейли завел роман с некоей женщиной по имени Анна. Как бы там ни было, но осенью 1903 года они впервые надолго расстались. Маргарет уехала в Японию, потом в Америку, а оттуда — в Европу. Это был первый шаг на пути к их семейной катастрофе.

Есть, впрочем, и другая версия: Рейли специально отослал жену из Порт-Артура, чтобы не подвергать ее жизнь опасности. Он якобы уже тогда знал, что японцы вот-вот нападут на Порт-Артур. Откуда знал? Либо от английской разведки, либо от японской. Поскольку шпионил то ли на тех, то ли на других, то ли на тех и других сразу.

…Но вот наступил 1904 год. 26—27 января (8—9 февраля) японская эскадра атаковала русские военные корабли в Порт-Артуре. Фактически это стало началом Русско-японской войны, хотя формально Япония объявила войну России только 28 января (10 февраля) 1904 года. 17(30) июля началась сухопутная осада Порт-Артура японцами. Она продолжалась 156 дней.

Самая распространенная легенда о порт-артурском периоде жизни Рейли состоит в том, что он умудрился выкрасть планы укреплений города и передать их японцам. Другими словами, именно его «шпионство» стало одной из причин падения Порт-Артура. Причину, по которой Рейли якобы передавал чертежи японцам, часто объясняют так: в 1902 году Великобритания и Япония подписали союзный договор, который гарантировал их «особые интересы» в Китае и Корее. Считается, что договор был направлен, прежде всего, против России, и планы укреплений Порт-Артура Рейли мог выкрасть и передать союзникам-японцам по приказу британской разведки.

Робин Брюс Локкарт утверждает, что Рейли подкупил одного морского инженера и от него получил и скопировал чертежи. Потом он передал их англичанам.

По другой версии, Рейли был платным агентом японцев.

В английском телесериале «Рейли — король шпионов», премьера которого состоялась в Великобритании в сентябре 1983 года, Рейли (его играет известный актер Сэм Нил) передает эти самые чертежи непосредственно японскому офицеру. Как говорится — из рук в руки.

История с похищенными чертежами встречается сегодня почти в каждом описании биографии Рейли. Но никаких конкретных подтверждений шпионажа Рейли в пользу японцев до сих пор никто обнаружил. Да и вообще непонятно — передавал ли им кто-нибудь планы обороны Порт-Артура. А если и передавал, то какую роль это сыграло в падении города во время Русско-японской войны?

В самом деле: неожиданное нападение японских кораблей на русскую эскадру в Порт-Артуре было организовано далеко не блестяще. Оно, конечно, нанесло ей серьезный ущерб, но и японские корабли пострадали не меньше. 27 января (9 февраля) 1904 года командующий японским флотом адмирал Того почему-то подвел свои корабли прямо под огонь крепостной крупнокалиберной артиллерии, а затем вообще предпочел сбежать от Порт-Артура. Странный образ действий, если предполагать, что у японцев уже имелись схемы обороны города и гавани. По сути, спасли их плохая стрельба русских артиллеристов и нерешительность русского командования, которое предпочло не преследовать японскую эскадру.

Последующая осада Порт-Артура носила чрезвычайно упорный характер и стоила японской армии огромных жертв — около 60 тысяч человек (потери русских войск оцениваются в 30—32 тысячи). Город пал только 23 декабря 1904 года (5 января 1905 года).

Командующий японскими войсками генерал Ноги, у которого во время осады погибли два сына, писал после осады, что испытывает только одно чувство — «стыд и страдание» и просил у императора разрешения совершить самоубийство — сеппуку («харакири»). Император не разрешил. Но после смерти монарха в 1912 году Ноги все же совершил самоубийство — вместе с женой и своим адъютантом.

То есть если и допустить, что к японцам попали стратегические планы обороны русских, то они мало чем им помогли. Но в России тогда именно шпионаж и измена считались одними из главных причин неудачного ведения войны вообще и падения Порт-Артура в частности. Русская контрразведка, впрочем, предполагала, что схемы укреплений города японцам мог передать подкупленный ими инженер-китаец, но кто мог поручиться, что шпионил он в гордом одиночестве? А, судя по газетным сообщениям, «японских шпионов» в России было тогда так много, что ловили их с пугающей регулярностью.

«Русский листок» 7(20) марта 1904 года со ссылкой на английскую «Дейли экспресс» сообщал, что во многих русских городах имеются японские шпионы, что их число достигает 2500 и все они исключительно — люди с высшим образованием.

Британское агентство Рейтер 3(16) апреля передало заявление, якобы выпущенное русским правительством — «Всякий газетный корреспондент, пользующийся беспроволочным телеграфом, будет считаться шпионом и будет подвергаться расстрелянию».

Газета «Русь» 2(15) мая написала, что около Омска на реке после ледохода рыбаки нашли утопленника, похожего на японца. В его кармане были найдены бумаги, из которых оказалось, что он японский шпион, имевший поручение от своего правительства. Вроде бы японец хотел взорвать на реке мост, но, попав в прорубь, утонул.

Вероятно, эта волна шпиономании настигла и Сиднея Рейли. Писатель Владимир Крымов7, оставивший о нем ценные мемуары, вспоминал: «Известный коммерсант и очень добрый человек Гинсбург Порт-Артурский, под каким именем все его знали, рассказывал мне (в 1917 году), когда мы жили в Японии, что в Порт-Артуре во время Русско-японской войны Рейли служил конторщиком, считался очень способным, и Гинсбург рассчитывал дать ему большие полномочия, но во время осады японцами Порт-Артура Рейли вдруг исчез. Среди русских возникло мнение, что он был шпионом, неизвестно чьим, как часто бывает во время психоза шпиономании, но позже стало известно, что японцы предлагали 10 000 иен за голову Рейли».

За что японцы предлагали награду за голову Рейли — осталось непонятным. Наверное, они тоже подозревали, что он шпионил, только против них. А может быть, слухи об этой награде за его голову — всего лишь один из мифов. Почему роль шпиона-виновника падения Порт-Артура в слухах отводилась именно Рейли? Наверное, не ему одному — просто имена других забылись, а имя Рейли, наоборот, потом превратилось в раскрученный «шпионский бренд», а более поздние его биографы еще больше «раскрасили» эту легенду. К тому же Рейли был «великобританским подданным». А англичане считались коварными союзниками Японии. Даже в популярных в то время русских картинках наглядной агитации так называемого «лубочного стиля», высмеивавших японцев, часто изображались Джон Булль и Дядя Сэм, стоящие за спиной японского микадо8 и подталкивающие его к войне с Россией.

Вероятно, сыграла свою роль и «многозначительная» таинственность Рейли, которую он всегда любил на себя напускать. Странный англичанин в Порт-Артуре внешностью то ли грека, то ли еврея, свободно говорящий по-русски и на других языках и занимающийся какими-то мутными коммерческими делишками, вполне мог сойти за шпиона. Иностранцев (не японцев и не китайцев) в Порт-Артуре насчитывалось не так много. В 1903 году — всего 246 человек.

Почти всех европейцев и американцев, оказавшихся в городе и вообще на территории «Желтороссии», русская контрразведка «опекала» весьма плотно. Наблюдение за ними особенно усилось к концу 1903-го — началу 1904 года, когда обстановка на Дальнем Востоке явно начала обостряться. В хранящемся в Российском государственном военно-историческом архиве «Деле Начальника Управления транспортов Штаба Главнокомандующего», озаглавленного «Тайные разведчики», имеется, к примеру, такое любопытное донесение анонимного офицера контрразведки из города Мукден от 14(30) января 1904 года, то есть буквально накануне войны:

«Довожу до сведения Вашего Превосходительства, что военные корреспонденты и некоторые военные агенты прибегают к помощи китайцев для собирания сведений о ходе дел, состоянии армии, где скопление войск, где размещены магазины [то есть склады. — Е. М.] и т. д. Тут, в китайской гостинице “Ингошай” проживает англичанин под видом грека, который занимается торговлей и в то же время собирает сведения для корреспондентов.

За ним учрежден строгий надзор.

По другим сведениям…, корреспонденты получают массу сведений о нашей армии от здешнего миссионера, за которым трудно установить систематический надзор, ибо он ходит много к китайцам и ежедневно масса китайцев приходит к нему.

Военный корреспондент австрийской армии граф Шептицкий имеет тоже своих китайцев».

Но если судить по сохранившимся в архивах документам, никакой разведывательной и вообще подозрительной активности Рейли, который, в отличие от англичанина, проживавшего в Мукдене под видом грека, жил под собственной фамилией, русские контрразведчики не зафиксировали. Получается, что то ли русская контрразведка дала маху, то ли Рейли шпионил так филигранно, что она не смогла распознать в нем разведчика.

Конечно, исключать того, что Рейли в Порт-Артуре занимался сбором какой-то разведывательной информации, не следует. Но если так, то, скорее всего, он делал это «по совместительству» со своим основным занятием — бизнесом. И, вероятно, это была слишком общая информация о положении дел в городе. Вряд ли она носила слишком уж «шпионский» характер. Возможно, поэтому Рейли тогда и не попал в поле зрения русской контрразведки.

Что же касается чертежей, подкупленного инженера и т. д. — есть основания предполагать, что это — «легенды и мифы» более позднего времени.

007 и «мистер “М”»

Рейли «исчез» из Порт-Артура, вероятно, в начале 1904 года. Точнее говоря, он уехал, когда война с Японией уже началась, но город еще не был отрезан японцами от сухопутных и морских путей. Куда именно он отправился — точно неизвестно до сих пор. По Локкарту-младшему, он путешествовал по Китаю, учился у китайских философов и даже на некоторое время примкнул к философской школе мудреца Чжо Лима. Потом изучал ламаизм и стал буддистом. Локкарт писал, что в Англии над ним даже подшучивали: «Вот идет сороковое воплощение Будды!»

Затем он вернулся в Лондон, откуда его направили со специальным заданием в Германию. Приключения Рейли в этой стране, датируемые 1904 годом, стали еще одним известным эпизодом мифологизированной шпионской биографии «аса шпионажа».

Задание Рейли якобы состояло в том, чтобы проникнуть на один из военных заводов концерна Круппа, чтобы узнать, какую именно продукцию он разрабатывает и выпускает. Рейли нужно было опять похитить чертежи — теперь из конструкторского бюро.

Он прибыл в город Эссен под видом сварщика, выдавая себя за прибалтийского немца по имени Карл Хан. Ему удалось устроиться на военный завод и к тому же стать членом пожарной команды — эта должность позволяла ему практически круглосуточно оставаться на предприятии. Узнав, где находятся чертежи, он с помощью отмычек и потайного фонаря выкрал их. Правда, ему чуть не помешал начальник пожарной охраны, но Рейли придушил его и связал. Затем он мощным ударом вывел из строя охранника у ворот завода и тоже связал его.

Рейли разложил чертежи в четыре конверта и отправил их по разным адресам в Лондон, Париж, Брюссель и Роттердам. Он рассчитывал, что по крайней мере одно из писем дойдет по назначению. Затем сел на поезд и поехал в Дортмунд. Когда на заводе началась тревога, переодетый в дорогой костюм шпион, покуривая дорогую сигару, спокойно следовал в Париж с британским паспортом в кармане.

Эта история — еще один классический сюжет для шпионского триллера, которых в книге Локкарта буквально навалом. От него настолько отдает «бондианой», что этот эпизод вполне можно было бы включить в одну из серий о приключениях Джеймса Бонда — агента 007.

Как уже говорилось, принято считать, что Рейли был одним из прототипов Бонда. Конечно, у них есть общие черты — Рейли так же часто, как агент 007, появлялся то в одной, то в другой стране. Он знал несколько языков, заводил многочисленные романы с женщинами, любил красивую жизнь и вместе с тем опасность и риск. Но при всем этом очень трудно представить его стреляющим из любых видов оружия или, например, ломающим шею своему противнику с помощью карате или джиу-джитсу. В своих рискованных комбинациях (и коммерческих, и личных, и шпионских) он все-таки предпочитал «работать головой», а не руками и ногами. Так что Рейли, душащий начальника пожарной охраны или одним ударом отправляющий в нокаут охранника — это явно из области фантастики.

Но связь между Рейли и Бондом все-таки есть, хотя и не совсем такая, как обычно говорят. Не исключено, что, работая над биографией Рейли, Робин Брюс Локкарт и сам (или вместе с искушенным в коммерческих делах издателем) придумывал некоторые головокружительные шпионские истории о его приключениях. Как раз для того, чтобы укрепить у публики уверенность, что Рейли — это и есть прототип уже завоевавшего огромную популярность киношного Бонда.

Локкарт впервые выпустил свою книгу в 1967 году, а к этому времени на экраны вышли уже четыре фильма «бондианы» — «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния». Пятый — «Живешь только дважды» — появился в том самом 1967-м, почти одновременно с книгой о Рейли. Возможно, что автор вместе с издателем и решили вставить в книгу несколько эпизодов (или переработать рассказы знавших Рейли людей в соответствующем духе), которые бы напоминали похождения агента 007. Для чего? Разумеется, в маркетинговых целях. Проще говоря, для того, чтобы книга лучше продавалась.

Книга Локкарта представляет собой сборник таких «шпионских рассказов», написанных по мотивам биографии ее главного героя. В ее мифологизации эти рассказы сыграли большую роль. И в том, что утверждение «Рейли был прототипом агента 007» стало почти расхожим выражением — тоже.

* * *

Летом 1904 года Рейли появился в Европе. Локкарт пишет, что он был неприятно поражен, узнав, что Маргарет исчезла неизвестно куда, не забыв прихватить все деньги с их общего банковского счета, а также сдав в магазин его личные вещи, включая и «наполеоновскую коллекцию», которую Рейли пополнял при каждом удобном случае. Однако если и так, то он смог ее довольно быстро восстановить.

На самом деле, Маргарет не исчезала «неизвестно куда», а жила в это время в Брюсселе. Но после их разлада в Порт-Артуре и возвращения Рейли из Азии его отношения с ней так и не наладились.

Вероятно, это не слишком-то его расстраивало. Летом 1904 года Рейли отправился на французский Лазурный Берег, в небольшой городок Сан-Рафаэль. Причем вовсе не в грустном одиночестве. Эндрю Кук отмечает, что в тамошнем отеле «Континенталь» зарегистрировались «мистер и миссис Рейли». Кем была таинственная «миссис Рейли» — осталось загадкой. Некоторые биографы «супершпиона» упоминают, что из Порт-Артура он выехал со своей новой подругой по имени Анна и, возможно, даже женился на ней.

«Мистер и миссис Рейли» прожили в Сан-Рафаэле большую часть лета, а потом уехали в Брюссель. Но с Маргарет он там не встречался. Зато тем же летом 1904 года у него состоялась другая, куда более интригующая встреча. В Париже Рейли увиделся с Ульямом Мелвиллом, — тем самым, который, возможно, завербовал его в качестве своего осведомителя еще в 1896—1897 годах. Мелвилл и сегодня считается одним из самых знаменитых уроженцев ирландского графства Керри. В музее графства, который находится в его административном центре Трали, совсем недавно даже работала посвященная Мелвиллу персональная выставка. Судя по ее материалам, к моменту встречи с Рейли в Париже он изменил свой «профиль» работы. 1 декабря 1903 года он неожиданно подал в отставку с должности начальника Особого отдела Скотленд-Ярда. Эта отставка на самом пике его карьеры многих удивила — ей не находили разумного объяснения. Но очень мало кто знал, что на самом деле Мелвилл перешел в разведывательную службу Военного министерства и стал курировать работу агентов, выполнявших различные задачи как в Великобритании, так и за границей. При этом он изменил имя — теперь его звали Уильям Морган, а свои депеши он подписывал литерой «М».

Естественно, что земляки Мелвилла уверены, что именно он и был прототипом шефа Джеймса Бонда, которого Ян Флемминг как раз и вывел под псевдонимом «М». Даже выставка, посвященная Мелвиллу, называлась соответственно: «Уильям Мелвилл: мастер шпионажа. Удивительная история подлинного “М”».

В свете вышеизложенного можно долго ломать голову над тем, что значила для Рейли встреча в Париже с «мистером “М”», и существует ли какая-то связь между ней и тем, что через несколько месяцев он вдруг оказался в Петербурге.

ШПИОН-АВИАТОР?

О так называемом Петербургском периоде жизни Сиднея Рейли известно больше, чем о том, что происходило с ним в предыдущие годы. Он, как корабль из тумана, постепенно выплывал из «зоны сумрака».

Однако и здесь нас подстерегает немало вопросов. И главный из них — что делал Рейли в Петербурге? В чем состояла цель его приезда в столицу России? Был ли он лишь пронырливым коммивояжером, который, для того, чтобы заработать, был готов продавать все и вся? Или все это — лишь прикрытие, «крыша», для того, чтобы заниматься своим основным делом — разведкой? А если он занимался ею, то против кого? И для кого? И давал ли ему какое-то задание «М» — Уильям Мелвилл-Морган?

Нельзя не заметить — в Петербурге Рейли вел именно такой образ жизни, который, скорее всего, и выбрал бы и профессиональный разведчик-нелегал. Он активно вращался в светских кругах, заводил друзей из чиновников, военных и представителей высшего света. Он все время оказывался рядом с новейшими технологическими разработками в области авиации, военно-морского флота, связи, которые в то время играли огромную роль для будущего армий, да и не только армий, мира. Он даже завел роман с женой адъютанта морского министра.

И даже вспыхнувшая у него и, безусловно, искренняя страсть к авиации тоже вполне укладывалась в эту схему.

…Когда Рейли появился в Петербурге — известно точно. Потому что сразу же он оказался под негласным наблюдением филеров питерской «охранки». «Под колпаком», как бы сказали позже. Примерно через месяц после его приезда на Рейли составили справку: «Сидней Джордж Рейлли, 30 лет, римско-католического исповедания, великобританский подданный, прибыл 28 января сего года [1905. — Е. М.] из Брюсселя, остановился в Европейской гостинице в № 93 (платит за номер 4 рубля в сутки), прописан по национальному паспорту, выданному в Лондоне от 27 июля 1899 г. за № 38371. За время своего проживания в гостинице ни в чем подозрительном замечен не был; занимается коммиссионерством по разным отраслям торговли; предлагает крупным торговым фирмам заграничные товары по имеющимся у него образцам и заключает сделки на поставки таковых».

Почему же за ним установили наблюдение?

Вряд ли Рейли приехал бы в Петербург под своей фамилией, если бы действительно был замешан в каких-то явных шпионских операциях против России в Порт-Артуре. Но за ним на всякий случай все-таки решили последить — ведь Рейли появился в русской столице в очень бурное время.

Совсем недавно в Петербурге случилось Кровавое воскресенье — 9 января солдаты расстреляли демонстрацию рабочих, которая шла к царю в Зимний дворец с петицией удовлетворить «народные нужды». В России назревала революция, и прибывающие иностранцы вызывали повышенное внимание полиции и «охранки» — мало ли, для чего они приезжают и что с собой привозят, и с кем общаются. Да и волна шпиономании, порожденная войной с Японией, не шла на спад.

Газета «Русское слово» как-то поместила ехидную заметку под заголовком «Японский шпион». «Внимая ужасам войны, — писала она, — обыватель стал ловить японцев-шпионов. Охотнее этому занятию отдаются на наших окраинах и в дачных местностях. С открытием дачного сезона добровольцы из публики уже наловили такое количество шпионов, что заглазно хватило бы и на две Японии».

Стоит добавить, что в шпионстве подозревали не только людей с характерными внешними признаками уроженцев Азии, но часто и иностранцев вообще.

* * *

В справке на Рейли верно указывалось, что «великобританский подданный» занимался комиссионерством. Действительно, он, в частности, представлял в России интересы одной из крупнейших в мире судостроительных компаний, германской «Блом унд Фосс», основанной в 1877 году. На ее верфях строили корабли, аэропланы-амфибии, подводные лодки. И в этой области Рейли без дела долго сидеть не приходилось.

В начале ХХ века на военных флотах мира происходили большие изменения. Ведущие морские державы захватила так называемая «дредноутная лихорадка», которая началась после того, как в 1906 году англичане ввели в строй новый линкор «Дредноут» (в переводе «Неустрашимый»). Это был первый в мире корабль с паротурбинной силовой установкой, работавшей на мазуте, и орудиями только большого калибра (десять 12-дюймовых, то есть 305 мм). По тем временам он отличался высокой скоростью (21 узел) и большой огневой мощью.

Новый линкор стал родоначальником целого класса похожих кораблей, которых так и назвали — дредноутами. В гонку по их строительству вступили, прежде всего, Англия и Германия, которые рассматривали друг друга как наиболее вероятных противников в будущей войне. Англичане вскоре объявили, что на закладку каждого нового германского дредноута они ответят двумя.

Включились в гонку и другие страны — Австро-Венгрия, США, Италия, Франция, Япония. Она привела к тому, что всего за три-четыре года дредноуты серьезно устарели, а к началу Первой мировой войны на смену им пришли «сверхдредноуты» — линкоры с орудиями калибром в 13,5 (343 мм), 14 (355 мм), 15 (381 мм) и даже 16 дюймов (406 мм).

Россия тоже не осталась в стороне. В июне 1909 года она заложила сразу четыре дредноута на Балтике, строительство каждого из которых длилось очень долго — в среднем пять с половиной лет. Эти корабли — «Гангут», «Севастополь», «Полтава» и «Петропавловск» — вошли в строй уже после начала войны. В 1911 году были заложены еще три дредноута на Черном море — «Императрица Мария», «Императрица Екатерина Великая» (введены в строй в 1915 году), «Император Александр III» (введен в строй в 1917 году).

Русский флот, восстанавливающийся после разгрома в войне с Японией, нуждался в современном оборудовании, которое зачастую не имели возможности производить заводы в самой России. Многое заказывалось за границей — в частности, как в Англии, так и в Германии, у того же концерна «Блом унд Фосс». Разумеется, немцы передавали в Россию не только готовые изделия, но и чертежи, различную техническую документацию, инструкции по эксплуатации. И многое из этого проходило через руки Рейли. Он получал неплохие комиссионные за размещение заказов на русских заводах. Заодно завязывал нужные знакомства.

Тут, конечно, было где разгуляться — как бизнесмену, так и разведчику.

* * *

Пробыв некоторое время в русской столице, Рейли уехал по делам в Европу, а затем вернулся в Петербург. И снова попал под наблюдение. На этот раз следили за ним довольно долго — 18 дней подряд. Ежедневно филеры Петербургского охранного отделения составляли подробные отчеты, куда и когда ходил их подопечный и с кем он встречался.

В ГАРФ сохранились две папки с этими отчетами — «Справки по делу Рейллэ, кл[ичка] “Комиссионер”» и «Сведения по делу Рейллэ, кл[ичка] “Комиссионер”». Наблюдали за Рейли с 11(24) сентября 1905 года и делали это очень тщательно, буквально по минутам отслеживая, куда он пошел, в какой подъезд заходил и на какой этаж поднимался, сколько времени находился дома или в гостях, с кем встречался и сколько времени продолжалась эта встреча и т. д. Например, из донесения филеров от 12(25) сентября, мы узнаем, что «Комиссионер», проживающий на Казанской улице, 2, вышел из дома в 5 часов 30 минут вечера, пошел по Невскому проспекту, зашел в парикмахерскую в доме 24, где пробыл 20 минут. Потом сел на извозчика и поехал к дому 55 по тому же Невскому. Зашел в подъезд, вышел из него через 10 минут, поехал на извозчике в гостиницу «Европейская», где пробыл 1 час 20 минут. Потом возвратился домой и больше, доносили филеры, «выхода его не видели».

День 13(26) сентября оказался для Рейли куда более насыщенным. В 11.15 он вышел из дома, на извозчике поехал на Итальянскую улицу, 2, там пробыл пять минут, потом возвратился домой. Вторично вышел из дома в 13.05. На извозчике поехал в гостиницу «Европейская», откуда вышел через 40 минут и снова вернулся домой. В третий раз вышел из дома в 14.45. На извозчике поехал по Невскому, зашел в дом 55, но скоро оттуда вышел. «Дойдя до Владимирского проспекта, сел на лихача и проехал по Невскому проспекту, дом № 94 в меняльную контору Цветкова. Через 10 вышел и на том же извозчике поехал домой». В четвертый раз вышел из дома в 15.40. На извозчике поехал по Морской улице и был упущен филерами из вида. Домой приехал в пять часов.

В пятый раз вышел из дома в семь часов вечера, на извозчике поехал по Невскому проспекту, к дому 55. Пробыл там 20 минут. По выходе поехал на лихаче по Преображенской улице в дом 25, где пробыл три часа. Затем на извозчике возвратился домой, и «больше выхода его не видели».

Так же плотно за Рейли наблюдали и в последующие дни. Места, где он бывал наиболее часто, проверили. Оказалось, что в доме 55 по Невскому находились «Северные меблированные комнаты», а Рейли встречался там с неким уссурийским купцом 2-й гильдии Александром Барашко. В доме 25 по Преображенской, где «Комиссионер» вечером 13 сентября задержался аж на три часа, в квартире 14 проживал Михаил Милонов, тридцати трех лет, служащий Главного управления государственного коннозаводства и городской управы. Жил он вместе с женой Марией Владимировной, сорока четырех лет, платил за квартиру 80 рублей в месяц и имел прислугу.

Выяснили наблюдатели, что делал Рейли и в гостинице «Европейская», где он часто бывал. Обычно он заходил в буфет и читальню и интересовался у швейцара, не приходило ли на его имя писем. В гостинице, отмечали агенты сыска, его хорошо знают — ведь Рейли жил там, когда приехал в Петербург. Чуть позже они докладывали, что Рейли продолжает ежедневно посещать в «Европейской» «великобританского подданного», инженера Георга Генриха Бродегана и встречается с ним «по делу», то есть по коммерческим вопросам.

Филеры сообщали 16(30) сентября, что Рейли накануне дважды заходил в дом 15 по Морской улице, где находятся магазин кроватей, магазин фотографических принадлежностей «Томпсон» и Торговый дом «Гинсбург и Ко». «В какой магазин или торговый дом заходил “Комиссионер”, сведений не добыто», — констатировали они. Ну а мы-то вполне можем предположить, что Рейли заходил к своему знакомому по Порт-Артуру Моисею Гинсбургу. Может быть, и в фотомагазин заглянул — его очень интересовала фотография.

За Рейли следили до 29 сентября (12 октября). Потом наблюдение, судя по всему, сняли. Почему? Логично предположить, что ничего подозрительного в его поведении и передвижениях по городу не обнаружили. Скорее всего, как и в начале 1905 года, за ним следили по более общим соображениям — как за иностранцем вообще. А, возможно, еще пытались понять, не имеет ли он какого-то отношения к революционному подполью. Впрочем, Рейли еще не раз будет попадать под «негласное наблюдение», и у многих в Петербурге еще будут появляться сомнения — а не шпион ли он?

«Сидней знает то, чего никто не знает»

Бизнес Рейли не ограничивался только сотрудничеством с «Блом унд Фосс». Писательница Нина Берберова, которая вращалась в кругах, в которых хорошо помнили «питерскую тусовку» того времени и знали Рейли, отмечала, что «он был активен в банковских сферах, знал крупнейших петербургских дельцов, знаменитого международного миллионера, ворочавшего всеевропейским вооружением, грека по рождению, сэра Базиля Захарова, строившего военные корабли и продававшего их в Англии и Германии одновременно. Рейли также имел близкое касательство к петербургской фирме Мендроховича и Лубенского, которая занималась главным образом экспортом и импортом оружия».

Иногда Рейли представлялся продавцом телефонных аппаратов. Филеры наружного наблюдения доносили, что 13(26) сентября 1905 года он заходил в дом 2 по Итальянской улице, где размещалось правление «Общества Китайско-Восточной железной дороги». Рейли, говорилось в донесении, «приходил сюда как представитель какой-то фирмы для поставки в названное правление телефонных аппаратов».

А иногда Рейли представлялся антикваром, собирателем ценностей древности и редких книг. В библиотеке Отдела нумизматики Эрмитажа находится, например, редкое издание каталога Ю. Иверсена «Медали, выбитые в царствование Александра II», изданного в 1880 году. Роскошный тяжелый фолиант в переплете со вставками из синей кожи и с золотым тиснением. На форзаце — два экслибриса владельцев, которым принадлежала книга. Один из них — капитан (впоследствии полковник) Алексей фон Ольдерогге, участник обороны Порт-Артура; другой — Сидней Джордж Рейли.

На экслибрисе Рейли — картина Рафаэля Санти «Святой Георгий и дракон», которая находится в Эрмитаже. Как считают авторы очерка «Экслибрис как улика. Книжный знак Сиднея Рейли из библиотеки нумизматики. Шпионский роман» С. Павлов и Е. Яровая (очерк помещен во 2-й книге «250 историй про Эрмитаж: «Собранье пестрых глав…»), именно эту картину для экслибриса он выбрал не случайно — Святой Георгий был его небесным покровителем. Кроме того, это самый почитаемый святой в Англии.

Донесение агента наружного наблюдения о передвижениях «Комиссионера» по Петербургу. 11 сентября 1905 г.

Судя по всему, Рейли приобрел каталог в Петербурге, а потом, уже со своим экслибрисом, подарил или продал его Алексею фон Ольдерогге, которого он, вероятно, знал еще по Порт-Артуру.

Об «антикваре Рейли» можно найти информацию и в справочно-адресной книге «Весь Петербург» за 1909 год. В ней указано: «Райллэ Сидней Георгиевич, антиквар, ул. Почтамтская, 2».

Обосновавшись в Петербурге, Рейли, вместе с тем, часто ездил в Европу — Лондон, Париж, Берлин, Вену. В Лондоне он «реанимировал» свою компанию по продаже разнообразных патентованных лекарств, которые якобы помогали от практически любых болезней — от облысения до ревматизма. Называлась компания «Озон». Но, судя по всему, этот бизнес у Рейли не пошел. Робин Брюс Локкарт утверждает, что он оказался «человеком наивным и простодушным» (трудно в это поверить!), и в итоге его партнер, американец по фамилии Лонг, сбежал, прихватив последние деньги компании — 600 фунтов. Так это или нет, но факт остается фактом — компания Рейли прекратила свое существование в 1911 году.

* * *

Несмотря на частые поездки Рейли по Европе, именно Петербург оставался его «центром жизни» в эти годы. Постепенно он обрастал полезными знакомствами. Многих из тех, с кем он встречался в столице, Рейли знал еще по Порт-Артуру. Они себя так и называли — портартурцы. Одним из его друзей был, например, Борис Суворин — журналист, издатель и сын известного издателя, драматурга и критика Алексея Суворина, издававшего с 1875 года газету «Новое время». С Борисом Рейли тоже познакомился на Дальнем Востоке.

К тому моменту, когда Рейли появился в Петербурге, издательский бизнес семьи Сувориных процветал. Борис Суворин редактировал самые многотиражные вечерние газеты Питера и Москвы — «Вечернее время» и «Время», издавал журнал «Конный спорт», возглавлял правление общества издателей периодической печати, которое выпускало справочники «Весь Петербург» и «Вся Москва».

Журналист «Нового времени» Алексей Ксюнин писал о Рейли: «Петербург до войны. Редакция “Вечернего Времени”. С раннего утра и до выхода номера кипела жизнь, приходило и уходило множество людей. Рейли был другом редакции и те, кто его считали другом, забывали часто, что он иностранец: до того он казался своим, вросшим в русскую жизнь, в наш быт и привычки, до того он горел и волновался нашими русскими интересами и злобами».

Писатель Владимир Крымов, занявший в 1910 году пост коммерческого директора газеты «Новое время», в своих мемуарах о жизни в Петербурге тоже уделил немало места Сиднею Рейли. «Рейли был близким приятелем Бориса Суворина, младшего сына издателя “Нового времени”, — отмечал он, — и почти каждый день бывал в редакции “Вечернего времени”. Он ничего не писал, никаких статей в газету не давал, но в редакции был свой человек. Уже тогда мне эта дружба казалась странной…Суворин постоянно говорил о Рейли не то шутя, не то серьезно: “Сидней знает то, чего никто не знает”». Он, по словам Крымова, действительно проявлял большие познания в самых удивительных вопросах. И, в общем, не было темы, на которую он не мог бы говорить.

Интересный словесный портрет Рейли оставил и сам Суворин. Судя по нему, в Рейли странным образом уживались самые крайние противоречия. «Очень замкнутый и неожиданно откровенный, — отмечал Суворин. — Очень умный и образованный. На вид холодный и необыкновенно увлекающийся. Его многие не любили, я не ошибусь, если скажу, что не любило большинство. “Это авантюрист”, — говорили о нем… Он был очень верующим (по-своему) человеком и очень верным друзьям и полюбившейся ему идее… Рейли был сильным и спокойным. Я видел его на дуэли. Он был добрым, иногда очень заносчивым, но для друзей своих, весьма редких, он был своим человеком, закрываясь, как ставнями, перед посторонними». О какой именно дуэли с участием Рейли упоминает Борис Суворин — не ясно.

Были среди «портартурцев», окружавших Рейли в Петербурге, и «деловые» люди — тоже его знакомые по Дальнему Востоку. Например тот же Моисей Гинсбург. Или банкир Абрам Животовский. «Рейли нигде не служил, ничего не делал, — вспоминал Владимир Крымов. — Помогал ему когда-то небезызвестный Абрам Животовский, знавший его по Дальнему Востоку».

Абрам Львович Животовский — личность весьма интересная. Он приходится родным братом Анне Львовне Бронштейн, в девичестве Животовской, матери Льва Троцкого, а следовательно, дядей будущему «демону революции». Как утверждает историк Игорь Лукоянов, свою бурную карьеру Абрам Животовский начинал шулером в Московском купеческом клубе. Потом уехал на Дальний Восток и там сколотил свой капитал. К 1910—1911 годах Животовский был уже купцом 1-й гильдии, крупной фигурой в финансовом мире Петербурга и одним из ведущих акционеров появившегося в 1910 году Русско-Азиатского банка. Председатель правления банка — известный промышленник и финансист Алексей Путилов — за несколько лет превратил его в крупнейший банк России. Вряд ли Рейли мог себе представить, что племянник Животовского вскоре станет одним из руководителей революционной России, а он, находясь в подполье, будет строить планы по его свержению и аресту. История — штука забавная.

В «питерский круг», в котором теперь вращался Рейли, входил и Александр Грамматиков — довольно известный в Петербурге адвокат, общественный деятель, гурман, любивший много и со вкусом поесть в ресторанах, упитанный и жизнерадостный человек. И опять-таки — никто не мог представить, что вскоре именно этот любитель ресторанов будет помогать Рейли скрываться от чекистов, а Рейли — рассматривать его в качестве кандидата на пост министра в новом русском правительстве, которое должно быть сформировано после свержения большевиков.

Пока же Рейли со своими друзьями часто проводил время в таких ресторанах, как «Вена», на углу Малой Морской и Гороховой улиц, или «Кюба» — на углу Большой Морской и Кирпичного переулка. Тогда это были по-настоящему «культовые» места для светского и богемного Петербурга. Их посещали великие князья, промышленники, «миллионщики», известные представители «культурной богемы». Здесь давали ужины и обеды в честь Айседоры Дункан и Матильды Кшесинской, здесь бывали Федор Шаляпин, Иван Бунин и многие другие.

Владимир Крымов описывал один из банкетов в «Кюба», на котором присутствовал и Рейли. «Рейли свободно говорил на нескольких языках, — вспоминал он, — и как-то на юбилейном банкете в ресторане “Кюба”, где было много сотрудников “Нового времени” и разные иностранные корреспонденты и дипломаты, речи говорились на разных языках, и все переводил гладко и правильно с одного языка на другой именно Рейли. Его сухое лицо никогда не выражало внутренних переживаний, он был всегда точно в маске».

Комиссионных, которые зарабатывал Рейли, вполне хватало, чтобы посещать «Кюба» и «Вену». Тем более что нередко банкеты их компании оплачивались за счет средств «Нового времени». «У меня была доверенность старика Суворина [Алексея Суворина, владельца газеты. — Е. М.] и деньги были под моим контролем, я подписывал чеки…» — признавался Владимир Крымов. Впрочем, судя по его же воспоминаниям, благосостояние Рейли менялось «скачкообразно». Были и такие плохие для него времена, когда он не имел возможности оплачивать дорогую квартиру один, и ему приходилось снимать ее с кем-нибудь еще. Известно, что осенью 1911 года Рейли делил квартиру с сотрудником «Восточно-Азиатской пароходной компании» Эдуардом Гофманом, которого в октябре того же года нашли в квартире мертвым, с револьвером в руке. Полиция объявила, что он покончил жизнь самоубийством, потому что была обнаружена предсмертная записка Гофмана, в которой тот писал, что присвоил большую сумму казенных денег, а потом проиграл ее в карты. Но никто не слышал, чтобы Гофман страдал игроманией, да и сам Рейли рассказывал своим знакомым, что его сожитель никогда игроком не был и удивлялся, что не видел у него якобы присвоенных денег. Такая вот таинственная история.

Крымов писал, что «до войны денежные дела Рейли были плохи». Но тогда возникает вопрос — на какие средства ему удавалось вести светскую жизнь и ходить к «Кюба»? По мнению Крымова, все дело в том, что он слишком быстро тратил деньги, которые зарабатывал, а тратил он их как раз на прожигание жизни. Но не только, конечно, на нее.