Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

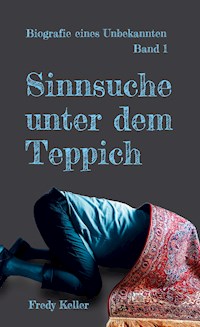

- Serie: Biografie eines Unbekannten

- Sprache: Deutsch

Als junger Mann fühlt sich der Erzähler gefangen im engen Korsett eines fremdbestimmten Lebens. Quälende Sinnfragen und eine unbefriedigende Berufswahl veranlassen ihn, statt Karriere- und Familienpläne zu verfolgen, den Ausbruch zu wagen. Vorerst führen ihn kleine Fluchten hinaus aus dem Alltag und hinein in den Drogenrausch, den Höhenrausch des Deltafliegens, den Rausch des Karnevals und in die Fantasiewelt eines Künstlers. Alle Fluchten gaukeln Auswege aus der Sackgasse vor, doch zum Kern des Problems gelangt er dadurch nicht. Als letzte Konsequenz bleibt ihm einzig ein radikaler Befreiungsschlag. Die gewohnten und gesicherten Lebensumstände, alles Hab und Gut bleiben zurück und die Suche wird in den Weiten der Welt fortgesetzt. Während zweier Reisejahre durch Latein- und Nordamerika, die Südsee und Neuseeland öffnet sich zwar die Sackgasse, die grundlegenden Fragen aber sind geblieben. Trotz gewonnener Freiheit nagt tief in seinem Innern eine undefinierbare Sehnsucht, bis sich ein Hoffnungsschimmer zeigt - in Büchern voller Weisheit aus dem alten Indien. Sie geben seinem Leben eine völlig neue und unerwartete Perspektive.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 875

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Dich und alle unermüdlich Suchenden – entschlossen oder zögerlich, traurig oder fröhlich.

Inhalt

Prolog

Teil 1: Im Irrgarten des Ichs

Als junger Mensch erforsche ich meine Identität und versuche auszuloten, was das Leben für mich bereithält.

Teil 2: Durch die Weiten der Welt

Fremdbestimmt und festgefahren – so empfinde ich meinen Lebensweg. Auf einer Reise um die Welt will ich ihn erweitern und seine Richtung selbst bestimmen.

Teil 3: Zur Wahrheit des Selbst

Doch auch die Weltreise beantwortet nicht alle Fragen nach dem Sinn des Lebens. Die weitere Suche führt mich auf eine Reise in mein Inneres – und zur Wahrheit des eigenen Ichs.

Epilog

Reiserouten

Danksagung

Weiterführende Informationen

Hinweise

Prolog

So wie die Seele in diesem Leben verschiedene Körperformen durchläuft – von Kindheit zu Jugend und zu Alter – so geht sie auch beim Tod in eine neue Körperform ein.

Bhagavad-gita 2.13

Zürich, 4. Mai 2022

Hinter mir: genau 67 Jahre – sagt meine Geburtsurkunde.

Vor mir: geschätzte 18 Jahre – sagt die Statistik.

Der Blick zurück in längst vergangene Lebensphasen zeigt mich als Suchenden, bedrängt von Fragen nach Identität und Lebenssinn. Und der Blick nach vorn in die nicht allzu ferne Zukunft legt eine weitere brennende Frage offen: Wohin wird der Tod mich führen?

Von diesen Fragen handelt meine Geschichte – die Lebensgeschichte eines Unbekannten.

Ein Unbekannter war ich lange Zeit mir selbst. Und ebenso unbekannt war mir mein Lebensweg. Obwohl mir weisgemacht wurde, ich hielte die Schicksalsfäden in eigenen Händen und könnte den Teppich des Daseins nach meinem Willen knüpfen, fühlte sich mein Dasein fremdbestimmt an. Solange, bis ein radikaler Befreiungsschlag mich hinaus in die Weiten der Welt katapultierte, um nach Identität und Lebenssinn zu suchen – voller Erwartung und bar jeglicher Weisheit.

Vierzig Jahre später schreibe ich die Geschichte dieser Suche nieder, neben mir ein altes indisches Buch namens Bhagavad-gita. Rückblickend hätten seine Weisheiten meinen Weg um einiges erleichtert.

Aber bekanntlich kann Weisheit weder eingetrichtert noch mit Löffeln gefressen werden. Nein, einzig der Lebensweg mit all seinen Höhen und Tiefen kann einen dazu veranlassen, existenziellen Fragen nachzugehen: Wer bin ich? Bestimmen Zufall oder Plan mein Leben? Wohin wird der Tod mich führen?

Teil 1

Im Irrgarten des Ichs

Verwirrt von Verlangen und Abneigung lebt die Seele in der Illusion der materiellen Welt.

Bhagavad-gita 7.27

Zug, August 1971

Ungeduldig reiße ich den eng sitzenden Krawattenknoten auf, schäle mich aus Anzug und tailliertem Hemd, werfe alles auf einen Haufen. Da liegen sie, meine ungeliebten Arbeitskleider. An ihre Stelle treten abgetragene Jeans mit weitem Schlag, ein Batik-T-Shirt und eine Halskette aus Holzperlen. Ein Blick in den Spiegel an der Wand des kleinen Dachzimmers zeigt meine schulterlangen Haare – essenzieller Ausdruck meiner Persönlichkeit – wieder in ihrem natürlichen Umfeld. Das bessert die Gemütsverfassung deutlich auf.

Der nächste Morgen zwingt mich wieder – in Anzug und Krawatte – ins Herrenmodegeschäft Winiker, und wie schon oft verlässt jemand den Laden, ohne etwas zu kaufen. Sofort ist Herr Meier, der Lehrmeister, zur Stelle.

«Um die Kundschaft von einem Kleidungsstück überzeugen zu können, hilft das eigene überzeugende Erscheinungsbild entscheidend mit – und das ist mit diesen langen Haaren schwerlich möglich …», hebt er zu seiner Predigt an, die ich nicht zum ersten Mal über mich ergehen lassen muss und die gewöhnlich mit der Wendung endet: «… aber Hauptsache, die Haare sind gepflegt!»

«Ja, Herr Meier, ich werde die Haare sorgsam pflegen … und nein, abschneiden werde ich sie niemals!»

Einschmeichelnde Verkaufsgespräche liegen mir nicht im Blut, da hat Herr Meier schon recht. Ich bin auch kein Verkäufer, sondern seit dem Frühjahr kaufmännischer Lehrling, aber weil im Büro wenig Arbeit anfällt, bin ich meistens im Dienste modebewusster Kundschaft beschäftigt – gezwungenermaßen in Anzug und Krawatte.

Nach der Arbeit plumpse ich auf den weißen Sitzsack in meinem Zimmer und lasse die Gedanken um die klaffende Diskrepanz zwischen Wunschträumen und Realität kreisen. Wie bin ich bloß in diese Situation geraten? Mein Lebensplan sah doch ganz anders aus!

Der Summer of Love 1969 mit dem unvergesslichen Woodstock-Festival liegt noch nicht lange zurück. Sein legendärer Groove – durch einen dokumentarischen Musikfilm auch ins Zuger Kino gezaubert – befeuerte den Wunsch, aus gewohnten Normen auszubrechen und dem neuen, befreiten Lebensstil zu frönen. Es blieb ein Wunschtraum, dem ich mittels Kleidungsstil und langen Haaren, zumindest äußerlich, Ausdruck verleihen will. Die missglückte Berufswahl macht mir dies nicht leicht …

Zug, November 1970

Mit dem Ende der Schulzeit klopfte die Zukunft in Begleitung drohender beruflicher Fragen an die Tür: Wie willst du künftig deinen Lebensunterhalt bestreiten? Die Weichen dafür müssen jetzt gestellt werden! Also, was sind die Pläne für deine Berufskarriere? Schwierig! Ich hatte keine Ahnung – ich konnte mir ja kaum ein Leben jenseits der 20 vorstellen. Wie sollte ich denn da ein Berufsleben bis zum 65. Lebensjahr planen?

Meine Eltern schickten mich zum Berufsberater, der meine Fähigkeiten und Neigungen klären und einen beruflichen Werdegang aufzeigen sollte. Mir hingegen war klar: Ich wollte Künstler werden, mich von Inspirationen treiben lassen, ein freies Leben führen. Keinesfalls wollte ich wie mein Vater tagtäglich in einem Büro arbeiten. Zwar diente er mir in Kindertagen als Vorbild beim Bauen von Eisenbahnanlagen und Staumauern im Bach. Und ebenso meine Mutter: Ich wollte von ihr lernen, Häuser perspektivisch zu zeichnen oder mit zwei Stricknadeln herumzufuchteln und auf magische Weise ein Muster in der gestrickten Wolle entstehen zu lassen. Andererseits drückte sie in meiner Gegenwart ihren Unwillen gegenüber der täglichen Hausarbeit ungeniert aus. Und mein Vater machte sich fast täglich am Mittagstisch Luft über seinen Ärger bei der Arbeit. Das führte mich zur heimlichen Einsicht, dass tägliche Routine – ob im Büro oder im Haushalt – nichts Erstrebenswertes ist.

Später in der Schule fand ich Freude daran, meine Hefte weit über das verlangte Maß hinaus zu gestalten. Es lag auf der Hand, dass mir ein gestalterischer Beruf in Grafik oder Fotografie reizvoll erschien – doch da war ich nicht der Einzige!

Der Berufsberater erklärte mir, dass die wenigsten Fotografen künstlerisch tätig seien, sondern meistens in Fachgeschäften Fotoapparate verkauften oder Passbilder knipsten. Das tönte nach Routine, nicht nach kreativem Traumjob und ließ meinen Mut rasch sinken. Und bei der Grafik sah es nicht besser aus. Meine Eltern kannten den Zuger Grafiker Walter Haettenschweiler, den sie «Hätti» nannten, zu Zeiten als er, wie meine Mutter oft betonte, noch sehr dankbar war, bei Besuchen einen Teller Spaghetti angeboten zu bekommen und diese mit Heißhunger hinunterschlang. Er sei einer der wenigen Grafiker, die es geschafft hätten. Das bestätigte mir Haettenschweiler indirekt auch selbst, als ich sein Atelier am Kolinplatz besuchen und ihm und seinen Angestellten bei der Arbeit zuschauen durfte. Auch er betonte, dass der Hauptteil der Arbeit aus unscheinbaren Aufträgen bestehe und zeigte mir Gestaltungsentwürfe für Medizinverpackungen. Wahrlich beängstigend nüchterne Kreativität. Als «Hätti» sich die Gestaltung meiner Schulhefte anschaute, äußerte er sich anerkennend und meinte, dass ich den Beruf eines Grafikers sicherlich ausüben könne. Aber, wenn ich seine ehrliche Meinung hören wolle, glaube er nicht, dass ein herausragender Grafiker in mir stecke. Neben Fleiß und einer Portion Talent brauche es einen – wie er es nannte – gewissen originellen Schmiss, den er bei mir vermisse. Ich wusste sofort, was er meinte. Wenn ich in die Hefte meines Schulkollegen Renato spähte, sah ich genau diesen kreativen Schmiss, der mir abging. Ich glaube, Renato wandte viel weniger Zeit und Fleiß auf als ich, ihm war aber diese freche, überraschende Art der Gestaltung zu eigen. Deshalb wusste ich, dass Haettenschweiler wohl recht hatte mit seiner Einschätzung.

Nicht sehr ermutigend! Meine Zweifel bekamen zusätzlich Auftrieb durch die elterliche Stimme – ich könne später Künstler werden, an erster Stelle stünde jedoch eine solide Ausbildung mit gesichertem Einkommen. Seine Brötchen mit brotloser Kunst zu verdienen, sei alles andere als ein Vergnügen – setzte Mutter als Schlusspunkt.

Einen letzten Ausweg, gesichertes Einkommen mit einem Hauch von Kreativität zu verbinden, erhoffte ich mir vom Beruf des Schaufensterdekorateurs. Mein Vorschlag rief wenig Zustimmung hervor – der Berufsberater hielt gewichtig dagegen, dass dieser Beruf unter dem Niveau meiner Fähigkeiten läge und zudem keine Aufstiegsmöglichkeiten böte. Nun ja, es hätte mir jedenfalls Spaß gemacht, aber dies schien kein gültiges Argument zu sein. Es brauchte offenbar «Aufstiegsmöglichkeiten» – wohin auch immer mich dieser Aufstieg bringen sollte.

Den lebenserfahrenen Argumenten von Eltern und Berufsberater hatte ich Grünschnabel letztlich nichts entgegenzusetzen und so stellte ich mit einer gewissen Lust- und Orientierungslosigkeit die erste quietschende Weiche meines Lebens: Es ergab sich die Gelegenheit, eine kaufmännische Lehre in einem Modegeschäft anzutreten. Eine kaufmännische Lehre bietet eine solide Grundausbildung und ein Modefachgeschäft verströmt, mit viel gutem Willen betrachtet, ein kreatives Flair. Zumindest versuchte ich mir das einzureden, war im Innersten jedoch überzeugt, eine kaufmännische Lehre sei nun wirklich die allergewöhnlichste aller gewöhnlichen Berufslehren. Und – hol’s der Teufel – genau der Beruf, den ich bestimmt nie ergreifen wollte.

Zug, 20. April 1971

So betrat ich am ersten Tag meines neuen Lebens mit gemischten Gefühlen das Modefachgeschäft Winiker. In punkto Kleidungsstil wollte ich nichts riskieren und wählte einen schwarzen Schnürpullover und die feinste Stoffhose, die meine Garderobe zu bieten hatte.

«Schön und gut», meinte Herr Meier, mein neuer Lehrmeister, nachdem er mich begutachtet hatte, «aber das geht natürlich nicht in einem Modefachgeschäft!»

«Geht nicht?», fragte ich, vor den Kopf gestoßen.

«Geht absolut nicht! Hier trägt man Anzug und Krawatte, denn schließlich verkaufen wir Anzüge und Krawatten – wenn auch nicht ausschließlich.»

Einwände und Kritik an meinem Kleidungsstil hatte ich lange nicht mehr hören müssen – und nun das: Anzug und Krawatte!

Zug, 1961

Als ich klein war, schaute ich zu Onkel Fredi, dem jüngeren Bruder meiner Mutter, auf. Er war bloß elf Jahre älter als ich, kleidete sich nach der Mode der aufmüpfigen Jugend und wurde in Familienkreisen Großfredi genannt. Ich war vor jedem Besuch bei Großmutter gespannt, was Großfredi dieses Mal zu bieten hatte. Am meisten beeindruckten mich seine Blue Jeans. Neu gekauft, unterzog er sie einer besonderen Behandlung, die ich mit äußerstem Interesse und stiller Bewunderung verfolgte. In der Waschküche in Großmutters Keller heizte er mit Holz den großen Waschtrog voll Wasser auf. Es machte einen zeremoniellen Eindruck, denn in der Wohnung meiner Eltern kam das Wasser – links heiß, rechts kalt – ganz unprätentiös aus dem Hahn. Das heiße Wasser goss er in die daneben stehende Badewanne. Dann setzte er sich mit seinen Jeans am Leib hinein und schrubbte mit einer groben Bürste und Seife an der Hose herum – faszinierend ungewöhnlich! Dadurch, erklärte er mir, würden sie einlaufen und sich seinem Körper anpassen. Ehrfürchtig wohnte ich dem Ritual bei und hoffte, bald selbst in der Badewanne mit einer Jeans eine Einheit zu werden. Doch im Gegensatz zu Großfredi musste ich noch immer die Erlaubnis meiner Mutter einholen. Ich hing ihr wochenlang mit meinem Blue Jeans-Wunsch in den Ohren, doch sie vertrat eisern die Meinung, ich sei dafür zu jung. Es dauerte Jahre der schrittweisen Lockerung, bis ich Kleider – die Jeans mittlerweile mit weitem Schlag – nach meinem Geschmack tragen durfte.

Zug, August 1971

Sehe ich mich nun mit Anzug und Krawatte im Modegeschäft Winiker stehen, scheint mein langer Kampf vergebens gewesen zu sein. Aus dem Hinterhof höre ich Geräusche der Dekorationsabteilung und empfinde dies als stillen Hohn. Da wird den ganzen Tag lang gesägt, gemalt, gedruckt und alle drei Frauen, eine Chefdekorateurin und zwei Lehrmädchen in meinem Alter, tragen abgewetzte Jeans und Schürzen voller Farbkleckse. Gerne würde ich mit ihnen tauschen, sie haben bestimmt viel mehr Spaß an ihrer Arbeit als ich an meiner.

Zug, Januar 1972

Hänge ich abends auf meinem Sitzsack ab, drehen sich meine Gedanken oft um die zweifelhafte Berufswahl. Hängt das Lebensglück vom gewählten Beruf ab? Es macht den Anschein, denn um anderen Dingen nachzugehen, bleibt neben Arbeit und Ausbildung nicht viel Zeit – einzig die Hoffnung, dass ich nach der Lehrzeit mehr Freiheit habe, um der zu werden, der ich sein möchte. Wohl oder übel scheint es das Gebot der Stunde zu sein, bis zum Lehrabschluss durchzuhalten.

Für den Augenblick bieten sich lediglich kleine Fluchten als Wochenend-Hippie – auf der Suche nach mir selbst. Innerlich begehre ich auf: Warum muss ich nach Regeln anderer leben und darf nur an Wochenenden ich selber sein?

Zug, 1963

Schon als Kind faszinierten mich Menschen, die sich offiziellen Regeln widersetzten und sich außerhalb vorgegebener Bahnen bewegten. Eindrucksvolle Erinnerungen bescherte mir der «Hasenbüeler». Er hieß mit richtigem Namen Pirmin Uttinger und wohnte in einem verwunschen aussehenden Haus mit halb zerfallener Scheune und einem ausufernden Sammelsurium von pflanzenumwucherten Gerätschaften, nur durch eine Wiese vom Schulpavillon Schönegg getrennt. Ich war fasziniert von ihm, doch in erster Linie fürchteten wir Kinder ihn und seinen böse knurrenden Hund. Und nicht bloß wir, auch die Erwachsenen hatten Respekt vor diesem Außenseiter, der hoch zu Ross mit offen wehendem Mantel durch die Stadt Zug ritt, wenn er zu einem Behördengang gezwungen wurde. Und bei den Behörden eckte er oft an. Soweit ich weiß, war seine Tierhaltung nicht immer über jeden Zweifel erhaben und hatte hin und wieder behördlichen Besuch zur Folge.

Ich erinnere mich, dass eines Tages, als wir Kinder im Wald spielten, ganz in unserer Nähe plötzlich ein Schuss fiel. Kurz darauf stapfte eine Gestalt durchs Unterholz. Der Hasenbüeler mit einem Gewehr! War er auf der Jagd oder wollte er uns erschießen? Er erblickte uns und verschwand in den Büschen. Zum Fürchten war es schon zu spät, und wir entstiegen zögernd dem Fridbachtobel. Da entdeckten wir drei Polizisten, die entschlossenen Schrittes den Waldweg entlang Richtung Hasenbüel gingen. Offensichtlich hatte man im Wohngebiet den Schuss gehört und die Obrigkeit gerufen. Wir folgten den Uniformierten, die mittlerweile beim Hasenbüeler angelangt waren, der auf seiner Weide Mist verteilte; die Flinte hing an einem Zaunpfahl. Die Polizisten verlangten von ihm, das Gewehr sofort auszuhändigen. Doch er dachte nicht daran. Als Antwort schleuderte er den Polizisten seine Mistgabel entgegen. Sie sprangen erschrocken zur Seite – ich traute meinen Augen nicht. Das war ja wie im Film! Und ebenso sehr erstaunte mich, dass sich die Ordnungshüter nach dem gefährlichen Angriff unverrichteter Dinge trollten. Der Hasenbüeler hatte sich erfolgreich gegen die Obrigkeit zur Wehr gesetzt! Kaum zu Hause, schilderte ich den Vorfall aufgeregt meiner Mutter. Der Uttinger hätte es nicht leicht, antwortete sie. Er sei ein kluger Mann, hätte studieren wollen, doch die Umstände vor dem Weltkrieg hätten ihn gezwungen, den Hof zu übernehmen und gemeinsam mit seinen beiden Schwestern zu bewirtschaften. Zwischen den Geschwistern bestünden unselige Streitereien und so sei er zusehends zum unangepassten und aufmüpfigen Stadtoriginal geworden, lebe ohne Stromanschluss und hole sich sein Holz aus dem Wald – und mit der Flinte wohl auch hin und wieder etwas Fleisch. Meine Mutter schien eine gewisse Sympathie und auch ein wenig Bewunderung für den unangepassten Hasenbüeler zu hegen. Mehr als einmal verglich sie ihn mit Che Guevara – wer auch immer der war – und hatte dabei einen schwärmerischen Unterton in der Stimme.

Ein wenig unangepasst und aufmüpfig fand ich auch meine Mutter, wenn sie ungeachtet meiner kindlichen Gegenwart ihrem Missfallen an den ewig gleichbleibenden Hausfrauenpflichten ohne Scheu Ausdruck verlieh und versuchte, sich mit kleinen Fluchten den Alltag zu versüßen – beispielsweise mit Elvis Presley.

Sie hatte eine Schallplatte des Musikers mit der ölig glänzenden Frisur und dem gewinnenden Lächeln. Auf der Plattenhülle saß er lässig mit seiner Gitarre auf einem Hocker und wenn Mutter seinen Namen aussprach – «Elwis Bresli» – hörte ich wieder diesen schwärmerischen Unterton. Des Lesens unkundig, ging ich lange Zeit davon aus, dass «Bresli» vielleicht ein Kosewort wie «Schätzli» war.

Jedenfalls beobachtete ich gerne, wie sie das futuristisch anmutende Radio-Plattenspielermöbel in Betrieb setzte und Platten aus ihrer kleinen Sammlung auf dem hohen Haltestab über dem Plattenteller stapelte. Die raffinierte Mechanik war faszinierend und ich konnte mich daran nicht sattsehen. Sobald eine Platte fertig gespielt war und der Tonarm sich anhob und zurückschwenkte, wurde eine neue auf die bereits gespielten Platten fallen gelassen, der Tonarm schwenkte wieder ein und die Musik ging weiter. Bis zu zehn Platten warteten, durch den Haltestab in der Schwebe gehalten, auf ihren Einsatz. Doch der kleine Rückhalte-Hebel, der im Haltestab eingebaut war, neigte zu Fehlfunktionen. Er musste exakt zum richtigen Zeitpunkt zurückschnappen, um die nächste Platte fallen zu lassen, aber sofort wieder ausfahren, um die übernächste Platte aufzuhalten. Und selbst wenn die komplizierte Mechanik tat, was sie sollte, entstand ein weiteres Problem durch den anwachsenden Stapel der bereits abgespielten Platten, deren Unebenheiten sich derart kumulierten, dass die Abspielnadel nicht selten aus ihrer Rille geworfen wurde. Mit einem hässlichen Geräusch fuhr die entgleiste Nadel dann quer über die Rille zur Mitte und Mutter musste sie von Hand auf den rechten Weg zurückführen. Irgendwann war sie diese fehleranfällige Mechanik leid und verzichtete auf den automatischen Plattenwechsel. Dies führte dazu, dass alle paar Minuten die Nadel zurückgesetzt werden musste, meist ohne Plattenwechsel. Dann kam Elvis Presleys Jailhouse Rock ziemlich oft hintereinander zum Zug.

Wenn sich Mutter eine Pause gönnte, rauchte sie eine Zigarette und blätterte in Magazinen. Einer der abgebildeten Männer sah aus wie Elvis Presley, gleiche Frisur, Lederjacke, weißes T-Shirt und Blue Jeans, wie ich sie mir gewünscht hätte. Mutter erklärte, dass er James Dean heiße und ein Filmstar gewesen sei, der leider durch einen Autounfall sein Leben verloren hätte – einige Monate nach meiner Geburt.

Dies war eine jener Gelegenheiten bei denen sie ebenso unverblümt, wie sie manchmal ihre Hausfrauenrolle beklagte, erklärte, dass sie ebenfalls lieber früh sterben und keinesfalls alt und gebrechlich werden wolle. Welchen Zeitrahmen sie mit «früh sterben» anvisierte, blieb undefiniert. Selbst die Kindererziehung stellte sie in solchen Momenten in Frage und äußerte wiederholt die Meinung, dass wir Kinder ungeachtet ihrer Erziehung bereits so seien, wie wir eben sind. Nie spielte sie mir oder sonst jemandem eine heile Welt vor. Das war einfach nicht ihre Art – und ich hatte keinen Vergleich mit anderen Müttern. Diese spontanen Äußerungen direkt aus ihrem aufmüpfigen Herzen beeinflussten mich weitaus stärker als ihr erzieherisches Blue Jeans-Verbot.

Und sie hielten meine kindliche Faszination fürs Unangepasste aufrecht. Leider durften lediglich Erwachsene so leben, Kindern wurden Schranken gesetzt. Doch es gab Ausnahmen, und eine davon war Bruno, ein dicklicher Junge mit pechschwarzem Haar und Sommersprossen, und mein Schulkamerad während der ersten beiden Schuljahre. Bruno tat Dinge jenseits des gewohnten Habitus und galt als unangefochtener König der Ekelüberwindung. Dies tat er allerdings nicht bloß aus Spaß, nein, er musste von Schulkinderhorden angefeuert – und monetär entschädigt werden. Beispielsweise erhielt er 20 Rappen, wenn er sich eine Schnecke auf die Zunge legte. Für 50 Rappen steckte er einen Finger in einen Hundekothaufen und leckte diesen dann ab. Fassungslos starrte ich Bruno an, als er bei dieser unappetitlichen Tat auch noch lachte. Und ebenso fassungslos, gepaart mit gewissem Neid, bemerkte ich, wie er mit seiner Geschäftsidee ziemlichen Reichtum anhäufte. Schon wurden wieder 5-Rappen-Stücke gesammelt um die nächste Show zu finanzieren. Es kamen nur 10 Rappen zusammen. Dafür zog Bruno kräftig seine Nase hoch, spuckte aus und leckte den Rotz wieder vom Boden auf – einen «Grünen» aus fremder Nase aufzulecken hätte mehr gekostet.

Eklig! Bruno durchbrach die Schranken des Gewohnten und lachte dabei – irgendwie auch über sich selbst. Ich konnte seine Art schwer einordnen. Verstand es Bruno derart glänzend, seine Abscheu zu überwinden – oder kannte er überhaupt keinen Ekel? Er wurde geächtet – und gleichzeitig bewundert. Anerkennung und üppiges Taschengeld – beides fand ich durchaus erstrebenswerte Nebeneffekte. Warum konnte ich das nicht?

Nein, ich wollte keine ekligen Dinge tun. Die angenehmen Nebeneffekte konnte man bestimmt auch auf andere Art erreichen. Dabei dachte ich an den spanischen Stierkämpfer El Cordobes. Der lebte allerdings in einer derart fremden Welt, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, ihm nachzueifern. Aber das tat meiner Faszination keinen Abbruch.

Salou, Spanien, 1965

Während der regelmäßigen – und eher langweiligen – Sommerferien in Spanien bei den Großeltern väterlicherseits sah ich unweigerlich die allgegenwärtigen Stierkampf-Plakate. Die dramatisch gemalten Kampfszenen übten eine magische Anziehungskraft auf mich aus. Von El Cordobes, einem aufstrebenden jungen Star unter den Toreros, war ich besonders angetan und besaß sogar eine Autogrammkarte von ihm. Er sah gut aus und hatte am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Allem voran aber war er ein Stierkämpfer, der mit alten Traditionen brach. Er baute Showelemente in die streng reglementierte corrida de toros ein, kniete sich mit offenen Armen vor die Stiere oder kämpfte mit den Füssen an einen Stuhl gefesselt gegen sie. Dafür wurde er von Stierkampf-Puristen angefeindet – nichtsdestotrotz bescheinigten ihm alle außergewöhnlichen Mut. Ich war beeindruckt. Meine Großeltern hingegen schienen sich nicht groß für das Spektakel einer Corrida zu interessieren. Mein Großvater war gebürtiger Schweizer und die Großmutter stammte aus Frankreich, und so blieb es an meinem Vater, der zumindest in Spanien aufgewachsen war, Fragen nach dem Sinn der Corrida zu beantworten. Er versuchte, es als Kampf des edlen Menschen gegen die ungezähmte Bestie zu erklären und betonte, dass alles wie ein Tanz choreografiert sei und nach strengen Regeln ablaufe. Meine Mutter verlor kein Wort darüber. Erst als ich einen Vorstoß wagte und die Frage stellte, ob denn da auch Kinder Zutritt hätten, intervenierte sie und betonte klipp und klar, dass dies absolut keine Rolle spiele, denn einen Stierkampf besuchen würde ich auf keinen Fall.

Gezwungenermaßen richtete ich das Interesse auf Kaufläden voller Stierkampf-Artikel – bevorzugt auf die tödlichen, reichverzierten Schwerter. Mein Großvater schenkte mir eines. Es besaß jedoch keine scharfe Klinge und diente nur der Dekoration. Ebenso wie die Dinge, die ich mir selber kaufte: Stierkampfplakate sowie der Kopf eines Kampfstieres – nein, nicht echt und auch nicht in Originalgröße, aber trotzdem imposant mit spitzen tödlichen Hörnern, einem gewaltigen muskelbepackten Nacken und geblähten Nüstern. Zusammen mit Banderillas – farbigen Spießen mit Widerhaken, die dem Stier in den Nacken gestoßen werden – zierten die Erinnerungsstücke aus Spanien die Wände meines Zimmers.

Nach zwei oder drei Jahren verflog mein Interesse am Stierkampf, ohne dass ich jemals einen gesehen hatte – und bald auch nicht mehr verstand, wieso ich es jemals gewollt hatte. Ich entfernte sämtliche Spuren dieses blutrünstigen Sports aus meinem Zimmer und wandte mich neuen Themen zu.

Zug, Januar 1972

Und jetzt sitze ich in eben diesem Zimmer sinnierend auf dem Sitzsack. Nein, keines dieser Beispiele zeigt mir meinen Weg, aber ich denke, zwischen Stierkämpfer und «Bürohengst» bleibt Raum für eigene Ideen. Einige davon habe ich immerhin in meiner unmittelbaren Umgebung umgesetzt: Die Möbel sind alle schwarzweiß, eine Wand ist mit zerknüllter Alufolie bezogen, dazwischen blinken kleine Lämpchen, die übrigen Wände sind schwarz bemalt – allerdings nicht, ohne vorher meine Mutter in hartem Kampf zu überzeugen, dass ich in der Düsterheit des schwarzen Zimmers nicht in tiefe Depressionen verfallen würde. Dagegen helfen verschiedenfarbige Glühlampen; sie tauchen den Raum in psychedelisches Licht.

Als Sechzehnjähriger habe ich meinen Willen bei der Raumgestaltung durchsetzen können und kämpfe für weitere Freiheiten. Freiheiten, die Mutters fürsorgliche Hand oftmals einschränkte, um mich vor unbekannten Gefahren zu behüten.

Zug, 1964

Eine Gefahr schien von der kirchlichen Obrigkeit auszugehen: Ich erinnere mich an Mutters Reaktion, als ich mich als Schulbub zum Ministrantendienst melden wollte. Ich war nicht sonderlich erpicht darauf, Messdiener zu werden. Mich lockte einzig die damit einhergehende Nähe zum Altar mit der geheimnisvollen heiligen Wandlung, von der ich als Kirchenbesucher nie etwas mitbekam. Das Verdikt meiner Mutter nahm mir die Entscheidung ab: Zu den bigotten Pfaffen ließe sie mich nicht unbeaufsichtigt gehen, bei denen sei man als kleiner Junge nicht sicher! Das proklamierte sie mit Bestimmtheit, und obwohl ich damals nicht wusste, was sie meinte, akzeptierte ich ihre Entscheidung für dieses Mal ohne Einwände.

Salou, Spanien, 1967

Aber nicht immer gab ich mich geschlagen und denke noch heute an den Nervenkitzel, den mir meine jugendliche Auflehnung bescherte: Während der alljährlichen Ferien bei den Großeltern in Spanien langweilte ich mich wieder einmal am Strand. Nichts als Sand und Wasser, als einzige Attraktion ein paar Felsen, welche aber die maßgebenden Erwachsenen zum Sperrgebiet erklärt hatten – wegen der Gefahr, von hohen Wellen gegen den Stein geschleudert zu werden. So blieb mir am flachen Strand nur die Hoffnung auf große Wellen, auf denen ich mitreiten konnte. Endlich kam Wind auf, die Wellen wurden größer – und schon hisste die Strandaufsicht eine rote Flagge: Badeverbot für mich! Ich grub missmutig meine Zehen in den Sand und trottete bald darauf mit der ganzen Familie zur Siesta nach Hause. Doch kaum hatten sich alle in ihre Zimmer verzogen, schlich ich zum Strand zurück.

Unterdessen war die schwarze Flagge gehisst, was offizielles Badeverbot bedeutete. Der Wind versprach herrliche Wellen. Ich war mit meinen zwölf Jahren ein guter Schwimmer und konnte auf mich selber aufpassen. Und überhaupt: Wer entschied eigentlich über diese rote oder schwarze Flagge am Häuschen der Strandaufsicht? Trotzig warf ich mich in die Wellen und versuchte, sie richtig zu erwischen, damit sie mich bis zum Strand zurücktrugen. Der Heidenspaß ließ mich immer wagemutiger werden. Derweil nahm der Wind an Stärke zu, Wolken türmten sich schwarz über mir – und vor mir baute sich eine Monsterwelle auf, mächtig wie ein Berg, bestimmt an die drei Meter hoch. Ich drehte mich in Richtung Strand und versuchte, als sich die Welle unter mich schob, mit allen Kräften vorwärts zu paddeln. Im Gegensatz zu bisher wurde ich jedoch nicht Richtung Strand getragen, sondern emporgerissen und durch die Luft geschleudert, bis ich kopfüber ins seichte Wasser stürzte. Ich schlug mit meiner linken Schulter auf, die Welle brach über mir zusammen, presste mich in den sandigen Grund und ich kam mir vor wie im Waschmaschinen-Schleudergang. Sekunden später lag ich hustend, keuchend und spuckend am Strand und realisierte, dass meine Badehose zwischen den Kniekehlen hing – glücklicherweise war sie nicht ganz verschwunden. Die Ohren waren mit Sand gefüllt und die Schulter tat höllisch weh, aber den Arm konnte ich glücklicherweise noch bewegen. Der Aufregung genug schlich ich zurück in die Ruhe der Siesta und ließ kein Wort über den abenteuerlichen Nachmittag am Strand verlauten. Die Schulter schmerzte weiterhin, darüber zu reden hätte mir jedoch Probleme eingebrockt, die noch schmerzhafter gewesen wären.

Zug, Januar 1972

Das Ereignis liegt Jahre zurück, aber das intensive Lebensgefühl, das ich damals verspürte, ist lebhaft in Erinnerung geblieben – und kommt meiner Vorstellung von wirklichem Leben sehr nahe. Aus Freiheitsdrang setzte ich mich über das Badeverbot hinweg und ich wurde – meiner Ansicht nach – reich belohnt.

Nun fläze ich auf dem bequemen Sitzsack und vermisse derartig intensive Momente. Einzig das Gedankengewirr im Kopf ist intensiv. Ich stecke fest, will mich befreien, doch wohin mein Freiheitsdrang zielt, weiß ich nicht – zu diffus um durchzublicken. Als Kind war das klar; ich wollte einfach am Leben der Erwachsenen teilhaben.

Zug, 1961

Ich wünschte mir sehnlichst ein aufregendes Leben in Blue Jeans, wie James Dean, Elvis Presley oder mein Onkel Fredi. Aber dazu war ich – gemäß mütterlichem Verdikt – noch zu jung und blieb als Beobachter außen vor. Das fand ich ungerecht, denn schließlich kleidete sich auch Mutter nach der neuesten Mode – groß getupfte Röcke und Schuhe mit dünnen hohen Absätzen –, insbesondere für die spannenden kleinen Fluchten aus dem Alltag, wenn sie ihre fünf Geschwister mitsamt Partnern einlud, um zu den Klängen aus dem Radio-Grammophon-Möbel zu «twisten». Der Twist war offenbar für die Erwachsenen ein aufregender Tanz und an manchen Orten gar verboten. Mutters liebster Twist hieß Popocatepetl Twist von Caterina Valente. «Popocatepetl» – ein ulkiger Name! Weil auf dem Bild der Plattenhülle Caterina und ihr Partner Silvio sich im Twist verrenkten und auch die tanzenden Erwachsenen auf eigenartige Weise ihre Becken bogen, fragte ich Mutter, ob das was mit dem «Popo» zu tun habe. Nein, der Popocatepetl sei ein Vulkan in Mexiko und der heiße eben so, wurde ich aufgeklärt, und ich dachte mir, Mexiko müsse ein lustiges Land sein, wenn die Berge solche Namen tragen. Wieso der Tanz als anstößig galt, blieb mir weiterhin verborgen.

Dann ertönte der Peppermint-Twist und wieder drehten sich groß gepunktete Röcke und dünne Bleistiftabsätze auf dem Parkett. Auch Großfredis wie angegossen sitzenden Blue Jeans begegnete ich wieder. Die Auffälligste unter allen Party-Gästen war jedoch meine Patentante Agnes. Ein paar Jahre jünger als meine Mutter trug sie ihre Haare nach dem «letzten Schrei», wie die Erwachsenen das nannten. Mittels einer geheimnisvollen Technik hoch aufgetürmt, «toupiert», und durch Haarspray in dieser unnatürlichen Position fixiert, erregte ihre Haarpracht meine Neugierde. Manchmal durfte ich das Wunderwerk berühren, aber nur ganz sanft – es fühlte sich an wie ein leicht klebriger Helm. In ihrer Handtasche führte Tante Agnes eine Stricknadel mit, um sich die außer Reichweite der Finger liegende Kopfhaut unter dem lackierten Dickicht zu kratzen. Das fanden sogar die Erwachsenen spannend und baten Agnes zu demonstrieren, wie sie sich schlafen legte. Sie hätte, so erklärte sie ernsthaft, zuhause eine harte Nackenrolle. Als Ersatz knautschte sie eines der Sofakissen zusammen und drückte es sich in den Nacken während sie sich rücklings aufs Sofa legte. Ihr Nacken wurde hochgehalten und die steif lackierten Haare schwebten in der Luft. Fasziniert wohnte ich der Darbietung bei und bemitleidete meine Patentante ob ihrer anspruchsvollen Frisur ein wenig. Was, wenn sie sich im Schlaf drehte und die ganze Pracht zerdrückte? Diese Frage blieb unbeantwortet – es wurde weiter getanzt.

Zug, Januar 1972

So auffällig wie Tante Agnes trug Mutter ihre Haare nie. Ihr Hang zur Eigenwilligkeit war nicht so offensichtlich, trotzdem hat er, so glaube ich, starken Einfluss auf mich ausgeübt. Und jetzt, da ich in der Berufslehre und damit ins Leben der Erwachsenen integriert bin – mehr als mir lieb ist –, mindern sich zwar elterliche Einschränkungen, jedoch mehren sich die Ansprüche seitens des Arbeitgebers – und alles bleibt beim Alten. Wenn ich das verhindern will, muss ich jetzt den Aufstand gegen gutbürgerliche Regeln proben – und das tue ich mit meinen langen Haaren, um die ich hart kämpfen musste.

Zug, 1961 - 1970

Als Sechsjähriger war ich der eigenen Frisur noch kaum gewahr, aber bestaunte die extravaganten Haarkreationen auf Mutters Plattenhüllen und Magazinen. Die Mode der hochtoupierten Haare hielt sich einige Jahre, und als Elfjähriger verliebte ich mich auf den ersten Blick in Tamara Jagellovsk – blonde, unterkühlte Sicherheits-Offizierin auf dem Raumschiff Orion –, die eine ganz ähnliche Frisur wie Tante Agnes trug. Sie war pingelig korrekt und eine richtige Spaßbremse, doch wenn sie hin und wieder menschliche Regungen zeigte und ein kaum sichtbares Lächeln ihre Mundwinkel umspielte, erhöhte das ihre Wirkung ungemein – wie ich fand. Tamara, gespielt von Eva Pflug, startete 1966 in der Science-Fiction-Serie Raumpatrouille - Abenteuer des Raumschiffs Orion alle zwei Wochen zu einem neuen Abenteuer im All. Um mir die Wartezeit bis zur nächsten Folge zu verkürzen, bastelte ich aus Karton ein Raumschiff-Orion-Modell und träumte von Tamara. Doch dem schweren Raumkreuzer Orion blieb die Berühmtheit des Raumschiffs Enterprise, das zeitgleich in die unendlichen Weiten des Alls abhob, verwehrt – nach sieben Episoden wurde die Orion-Serie eingestellt und Tamara verschwand mitsamt ihrer Frisur aus meinem Leben.

Derweil rückten die eigenen Haare mehr und mehr ins Bewusstsein und entfachten ähnliche Kämpfe wie die Blue Jeans. Als ich die 3. Primarklasse besuchte, tauchte im kleinen Quartierladen eine aufregende Neuheit auf: Kaugummipackungen mit Bildkarten der Beatles! Der Kaugummi war nur von marginalem Interesse; meine Faszination galt den kleinen schwarzweißen Bildern, die – groß wie eine viertel Postkarte – eine neue Welt offenbarten: The Beatles mit ihren revolutionären «Pilzköpfen» – Haare, welche die Ohren halb bedeckten, vorne tief in die Stirn fielen und hinten über den Hemdkragen reichten. Ihre Musik und allem voran ihr Lebensstil schienen die Welt auf den Kopf zu stellen – satanischer Sittenzerfall für die einen, Verheißung einer befreiten Weltordnung für die anderen.

Ich sammelte die Bilder und studierte den Stil der Beatles. Jeglicher Nachahmungsversuch scheiterte jedoch kläglich an unüberwindbaren Hürden. Meine Mutter schickte mich regelmäßig zum Frisör – und zwar immer genau dann, wenn die Haare endlich im Begriff waren, sich die Ohrmuscheln zu erobern und ich – meiner Einschätzung nach – ein wenig «Beatles-mäßig» aussah. Ein paar wenige Tage leistete ich jeweils erbitterten Widerstand, dann folgte der verhasste Gang zum Coiffeur. Nach meinem kläglichen «Bitte nicht zu kurz» vollführte die Schere erbarmungslos schnippelnd ihr Werk, legte Ohren, Stirn und Hemdkragen wieder frei und beendete kurzerhand meinen Traum vom wilden und aufregenden Leben.

Wenn schon kleine Schwarz-Weiß Bilder der Beatles für große Aufregung sorgten, war das noch viel mehr der Fall, als im Hotel Guggital, unmittelbar neben unserem Wohnhaus, echte «Beatles» aus Fleisch und Blut in einem Plymouth Barracuda vorfuhren. Allein das große amerikanische Auto mit der lang nach hinten gezogenen Heckscheibe erregte Aufsehen. Als dem «Ami-Schlitten» die Rockband Les Sautrelles entstieg, war nicht nur ich, sondern das ganze Quartier in heller Aufregung. Ich war erst zehn Jahre alt und wurde von den älteren Kindern darüber in Kenntnis gesetzt, was für Berühmtheiten wir vor uns hatten – echte Rockstars, «The Swiss Beatles» wurden sie genannt. Manche Mädchen, bereits in ihrer Pubertät schwelgend, hatten sich auffällig stark geschminkt und waren völlig von Sinnen, als sie den Bandleader Toni Vescoli erblickten. Alle versuchten, Autogrammkarten zu ergattern und belagerten das Hotel, um weitere Blicke auf ein Bandmitglied zu erhaschen.

Ich fragte meine Mutter, was denn das englische Wort Les Sautrelles auf Deutsch bedeute. Meine Mutter beschied mir, dass dies kein englisches, sondern ein französisches Wort sei und «Die Heuschrecken» bedeute. Französisch!? Wieso in aller Welt gibt sich eine berühmte Rockband einen französischen Namen? Das war für mich unverständlich und ich erwartete eine Erklärung von Mutter, die aber nur mit den Schultern zuckte und sich weder irritiert noch interessiert zeigte. Immerhin trug die Band den Beinamen «The Swiss Beatles».

Und dann passierte es: Tags darauf zog ich den absoluten Glückstreffer! Nach dem Mittagessen musste ich bereits um ein Uhr wieder los zum Blockflötenunterricht im Burgbachschulhaus. Da sah ich Toni Vescoli im roten Hemd ganz alleine vor mir aus dem Hotelareal kommen und zu Fuß den Weg zur Stadt einschlagen. Mir wurde heiß und ich erhöhte mein Schritttempo, um ihn einzuholen. Als ich auf gleicher Höhe war, blickte er zu mir und lächelte kurz. Ich nahm allen Mut zusammen und fragte, wohin er gehe. «Musikproben für den Auftritt im Casino», antwortete er und das spannende Gespräch versiegte. Ich hatte alle Mühe, mit ihm Schritt zu halten. An einer Haltestelle warteten ein paar Männer – nach dem Mittagessen am heimischen Herd – auf den Bus zurück zur Arbeit. Als wir vorbeigingen, steckten sie ihre Köpfe zusammen, tuschelten etwas und deuteten auf uns beide. Natürlich deuteten sie auf Toni Vescoli mit seinen langen Haaren, Sonnenbrille und der unkonventionellen Kleidung, doch ich sonnte mich im Aufsehen, das der Rockstar erregte, mit. Für einen Kilometer wich ich ihm nicht von der Seite, obwohl mir einfach keine interessanten Fragen mehr einfallen wollten. Unsere Gemeinsamkeiten als Musiker – ich trug ja schließlich meine Blockflöte mit mir – gaben kaum ein Gesprächsthema her. Bald musste ich die Abzweigung zum Schulhaus nehmen, und Toni Vescoli hob kurz die Hand zum Gruß und setzte seinen Weg zum Casino fort. Nun konnte ich beginnen zu überlegen, was ich den älteren Mädchen über meinen gemeinsamen Spaziergang mit Toni Vescoli alles erzählen könnte. Ich mit ihm alleine! Was könnte ich denn alles für Fragen gehabt haben – und was könnte er alles geantwortet haben …

Die Aufregung im Quartier hielt für drei Tage an, ohne dass ich jemanden traf, der das Konzert der Band im Zuger Casino besucht hatte. Ich war ja leider noch viel zu jung dazu. Allmählich legte sich die Aufregung und der ganz normale Alltag kehrte wieder ein.

Doch das Phänomen der Pop- und Rock-Bands, der Beatles, Rolling Stones und allen anderen, war nicht mehr aufzuhalten. Die Haare wurden selbst bei der angepassten Allgemeinheit immer länger. Der Stil der Beatles wurde indes immer ausgelassener, ihre Haare erreichten bald die Schultern und ich versuchte mitzuhalten. Ich war älter und somit autonomer – und entschied endlich selbst über die Länge der Haare. Die Schere des Coiffeurs hatte ihren Schrecken verloren.

1967 erschien das Beatles-Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Das Cover war ein psychedelischer Drogenrausch. Die Beatles trugen grellfarbige Zirkusuniformen – jenseits allem bisher Gesehenen. Irre Sache! Hosen mit enorm breitem Schlag waren angesagt, manchmal wurden die Seitennähte bis zu den Knien hoch aufgetrennt und farbiger Stoff eingesetzt. Als Fünfzehnjährige gab es für uns kein Halten mehr. Die 1970-Jahre begannen und wir stürmten die Brockenstuben, ergatterten alte Militär- oder Feuerwehrmäntel, englische Fliegerstiefel aus dem 2. Weltkrieg und schmückten diese nach unserem Gusto. Alles war möglich, Hauptsache es war anders als alles andere.

Zug, Januar 1972

Jetzt hocke ich auf dem Sitzsack, betrachte ein paar Fotos, die Vater vor zwei Jahren in Spanien von mir gemacht hat. Die Bilder setzen mich als Hippie in Szene, mit bemalten Hosen, Hemd und Hut, Kippe im Mundwinkel und leeren Bierflaschen um mich herum. Mein Vater, gutmütig wie er war, fügte sich tolerant und nachsichtig den Regie-Anweisungen des Möchtegern-Hippies und knipste durchaus zufriedenstellende Bilder. Aber schon damals spürte ich, dass die Nachahmung nicht viel brachte: Ich war kein Hippie, sondern ein Schüler, abhängig von Eltern und Lehrpersonen und konnte nicht nachempfinden, wie sich ein hippiemäßiges Leben als echter Aussteiger anfühlen würde – trotz perfekter Inszenierung auf den Fotos.

Noch heute beruht mein Spagat zwischen bürgerlicher Kleidung und Hippielook auf einem Konflikt zwischen beruflicher Abhängigkeit und frei gestaltetem Lebensstil – der seinerseits finanzielle Unabhängigkeit vorauszusetzen scheint. Zuerst ein regelmäßiges Einkommen sichern, danach kannst du Lebensfragen nachgehen – bekomme ich allenthalben zu hören. Immerhin mache ich dank der Berufslehre erste Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit hin.

Schon im zarten Kindesalter lernte ich die ökonomische Seite von Wunsch und Wirklichkeit kennen, als mein Begehren nach Karl-May-Wundertüten oder Kaugummi mit Beatles-Bildern die finanziellen Möglichkeiten bei weitem überstiegen. Und – im Gegensatz zu Bruno mit seiner einträglichen Geschäftsidee der Ekelüberwindung – sah ich nur den Weg harter, ehrlicher Knochenarbeit, um mein reguläres Einkommen aufzubessern: Altpapiersammeln.

Zug, 1965 - 1969

Die Arbeit war nicht wirklich hart, im Gegenteil, sie machte uns Kindern großen Spaß. Der Vater meines Freundes Armin sammelte im Quartier mit unserer Hilfe und einem Leiterwagen regelmäßig Altpapier, das er im verwinkelten Keller seines alten Hauses anhäufte und einem Altwarenhändler weiterverkaufte. Dieser rumpelte von Zeit zu Zeit mit seinem alten Lastwagen in den Guggitalring, und wir schleppten emsig das angesammelte und zu Stapeln gebundene Altpapier aus Armins Keller hoch zur Straße. Der Händler hob jeden einzelnen Stapel am Haken seiner Handwaage in die Höhe, sagte laut das angegebene Gewicht und addierte die Zahlen – ebenfalls laut. Hin und wieder notierte er unter den aufmerksamen Blicken von Armins Vater mit einem kurzen dicken Bleistift etwas in sein Büchlein. War die offene Ladefläche des Lastwagens voll oder der Keller leer, standen die beiden Männer für einige Zeit nahe beisammen, blickten gemeinsam in des Händlers Notizbüchlein und dann wurde Geld in die Hand von Armins Vater gezählt. Der Händler schwang sich hoch auf den Fahrersitz seines Lastwagens, startete den Motor und wir blickten dem entschwindenden Altpapierschatz nach. Jetzt folgte die «Gewinnverteilung», auf die wir Kinder hingearbeitet hatten. Wir alle wurden ausbezahlt, je nach Altpapierbörsenkurs lag der Betrag bei etwa fünfzig Rappen, erreichte manchmal die Frankenmarke und schoss selten, aber doch hin und wieder, darüber hinaus.

Das so aufgepolsterte Sackgeldkonto konnte ein paar kleine Träume erfüllen. Doch die Träume wurden größer und mit dem 14. Lebensjahr blitzte ein lang ersehntes Stück Freiheit am Horizont auf: ein Mofa – Pony City, weiß, 520 Franken. Diesen finanziellen Ansprüchen genügte Altpapiersammeln nicht mehr; jetzt war harte Fabrikarbeit angesagt. In der alten Landis & Gyr an der Hofstraße verdiente ich in drei Wochen knappe 300 Franken, mähte zudem für unsere Hausmeisterin den Rasen und sparte eisern das Taschengeld.

Ich zählte die Wochen und Tage, bis ich mich endlich in den Sattel meines weißen Ponys schwingen und mit einem leichten Dreh am Handgriff die große Freiheit in Gang setzen konnte. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit dieser «Töffli» betrug 30 km/h, kein berauschendes Tempo. Dennoch genoss ich den Fahrtwind und die mühelose Kontrolle der Fortbewegung mittels einer leichten Handbewegung.

Jeder und jede hatte ein Töffli, und fast jeder Junge versuchte, mit mehr oder weniger brachialen Tricks die maximale Geschwindigkeit seines Gefährts hochzuschrauben. Doch das richtige «Frisieren» eines Motors erforderte einiges an mechanischem Geschick, wenn nicht gar eine Werkstatt. Meine Frisierversuche schlugen allesamt fehl, sodass ich lernte, mich mit den erlaubten 30 km/h abzufinden, auch auf die Gefahr hin, dann und wann von einem anderen Töffli überholt zu werden und von dessen Fahrer – oder gar Fahrerin – hämische Blicke zu ernten.

Es war das Jahr 1969 und der Film «Easy Rider» traf den Nerv der Zeit. Auf schweren Motorrädern und haufenweise Geld – dank eines geglückten Drogendeals – durch die USA zu brausen und dabei Freiheit, Sex, Drogen und Abenteuer zu genießen, war ein Lebensinhalt nach meinem Geschmack, auch wenn der Ausbruchsversuch der freiheitsliebenden Filmprotagonisten im Fiasko endete. Born to be wild sang die Band «Steppenwolf» dazu.

Der Star des Films war für mich Peter Fondas Chopper-Maschine. Er selbst trug sein Haar relativ kurz, dazu eine enge Lederjacke und einen Sturzhelm mit US-Flagge bemalt. Da kam der Look von Denis Hopper – Schlapphut, Fransenjacke, Cowboy-Stiefel, Halskette und lange Haare – meinem Hippie-Ideal näher, auch wenn seine Maschine weniger auffiel.

Urs, einer meiner Freunde mit technischem Talent, bemalte den Tank seines Pony-Töffs mit der US-Flagge, brachte eine hohe Lenkstange an und hinter dem Sitz ragte ein Überrollbügel auf. Beneidenswerte Ähnlichkeit mit Peter Fondas Maschine!

So verwandelten wir uns an schulfreien Nachmittagen in «Easy Riders» auf der Suche nach Freiheit und Abenteuern. Unser längster Roadtrip führte ins dreißig Kilometer entfernte Einsiedeln. Mein Hut schmückte ein farbiges Seidentuch, um den rechten Oberarm band ich, mangels Fransenjacke, ebenfalls ein buntes Stück Stoff. Das Flattern von Tüchern erhöhte das Feeling, da waren wir uns einig. Und da uns Einsiedeln im Vergleich zu Zug recht provinziell und katholisch vorkam, schien es uns das passende Pendant für die hinterwäldlerischen Gegenden der USA. Der Auftritt unserer «Motorrad-Gang» würde dort sicherlich für Furore und vielleicht sogar für etwas Empörung sorgen.

So «brausten» wir in etwa eineinhalb Stunden nach Einsiedeln – meist bergauf und darum mit weit weniger als den erlaubten 30 km/h. Mit der Zeit wurde die Fahrerei langweilig und ich war froh, als wir endlich knatternd in der Klostergemeinde einfuhren. Es ging die kopfsteingepflasterten Gassen hoch zum Klosterplatz, wo wir unsere heiß gelaufenen Maschinen abstellten. Geschafft! Wo blieben die Gaffer? Dort! Ein paar Schüler in unserem Alter steckten die Köpfe zusammen, tuschelten und blickten zu uns hin, während wir sattelmüde zum nächsten Restaurant schritten, um eine Cola zu trinken. Der Aufruhr schien sich in Grenzen zu halten. Den langen easy ride zurück nach Zug vor Augen, schwangen wir uns bald wieder auf die Sättel und überließen Einsiedeln seinem ländlich ungestörten Frieden. Vielleicht würden wir ja in ein paar Jahren wieder kommen – mit richtig großen Motorrädern und vollgestopft mit Drogen- und anderen Erfahrungen – als echter Bürgerschreck.

Zug, Januar 1972

Das Mofa hat seinen Reiz eingebüßt und ich träume auf dem Sitzsack von einem Auto als nächstem Schritt zu gesteigerter Unabhängigkeit. Schritt für Schritt zu einem Leben ohne Büffeln für Prüfungen, ohne Lehrmeister, dafür mit einem Einkommen, das einen eigenen Lebensstil, eine eigene Wohnung, Autos und Reisen ermöglicht – die große Freiheit eben.

Freilich habe ich mir die große Freiheit schon oft erhofft – und bin ebenso oft enttäuscht worden. Freiheit, durch Eltern eingeschränkt – aus liebender Fürsorge. Freiheit durch Lehrpersonen brutal zurechtgestutzt – zu meinem Wohle. Als besonders kalte Dusche bleibt die 5. und 6. Primarklasse bei Lehrer Kälin im Gedächtnis haften.

Zug, 1966 - 1967

Ich wechselte vom altehrwürdigen Burgbach- ins brandneue Kirchmatt-Schulhaus. Das Schulhaus topmodern, der Lehrer hingegen war altmodisch, humorlos und – wie wir Schüler bald feststellten – ungeheuer streng. Er schien uns den «Ernst des Lebens» einbläuen zu wollen. Kleinste Vergehen zogen drastische Strafaufgaben nach sich. Zehn Seiten aus dem Geschichtsbuch abzuschreiben war die reinste Hölle und fraß freie Mittwochnachmittage einfach weg. Waren die Seiten nicht schön vollgeschrieben, musste alles wiederholt werden. Begeistert und zugänglich war Lehrer Kälin nur, wenn er über Heldentaten der alten Eidgenossen referierte. Dann blühte er förmlich auf, gestikulierte mit Händen und Armen und überzog die ersten zwei Pultreihen mit seiner nassen Aussprache.

Auch vor persönlichen Demütigungen schreckte er nicht zurück. Ein Mädchen hatte gewagt, ihre Augen mit schwarzem Lidschatten zu verschönern. Das kam beim gestrengen Lehrer gar nicht gut an. Er beorderte das Mädchen zum Waschbecken neben der Wandtafel und schnauzte sie an, ihre ungewaschenen, schwarz verdreckten Augen vor der ganzen Klasse zu waschen, damit alle sehen könnten, wie nachlässig sie sich morgens pflege.

Seine brüskierende Art bekamen sogar angehende Lehrer zu spüren. Ein Student erklärte unter Lehrer Kälins gestrengen Augen während einer Geographielektion den Unterschied zwischen von Flüssen ausgewaschenen V-Tälern und von Gletschern ausgebaggerten U-Tälern und zeichnete dazu mit Kreide die beiden Formen an die Wandtafel. Plötzlich polterte Lehrer Kälin los und meinte, dass dies der Augenblick sei, Fotos zu zeigen und nicht, an die Wandtafel zu malen. Aufmüpfig wehrte sich der Student gegen den Einwand und erwiderte, dass er zuerst an der Tafel zeigen wollte, auf was die Schüler bei den sogleich folgenden Fotos achten sollen. Das hätte er nicht tun sollen, denn Widerspruch duldete Lehrer Kälin in keiner Weise – das hätten wir dem armen Studenten sagen können. Lehrer Kälin brauste auf und gab ihm zu verstehen, dass er hier zu lernen und nicht zu widersprechen habe. Der Student gab zu meiner heimlichen Freude nicht klein bei und erwiderte trotzig, dass er seine Vorgehensweise lieber am Ende der Lektion diskutieren wolle. Das ließ Zornesröte in Lehrer Kälins Gesicht steigen und er herrschte den Uneinsichtigen an, mit ihm vor die Tür zu kommen. Nach kurzer Zeit – wir verharrten still in unseren Bänken – kam Lehrer Kälin ohne den Studenten zurück und fuhr selbst mit der Lektion fort. Was wohl aus der Lehrerlaufbahn des gemaßregelten Studenten geworden war? Wir jedenfalls sahen ihn nie wieder.

Ich lernte schnell, unterhalb des Lehrers Radar zu fliegen. Solange man nicht auffiel und ruhig seine Aufgaben erledigte, hatte man keine Probleme. Das ging soweit, dass mich die latente Angst vor Strafaufgaben – und dem damit einhergehenden Verlust wertvoller Freizeit – eine abscheuliche Tat begehen ließ: Auf dem Weg zur Schule sah ich eines Morgens drei Maikäfer dicht beisammen auf einem Zweig sitzen. Ich fand diese Käfer schön und imposant mit ihren rotbraunen Deckflügeln, dem schwarz-weiß gezackten, dicken Hinterleib, den gefächerten Fühlern und Beinen mit winzigen Haken, die meine Haut kitzelten. Kurz entschlossen nahm ich mein Pausenbrot aus dem Papiersack, löste die drei Maikäfer vorsichtig von ihrem Zweig und legte sie in den Sack. Zu Hause würde ich ihnen in einem großen Konfitürenglas ein neues Heim einrichten. Aber zuerst galt es, einen Schulmorgen mit Lehrer Kälin und einer Matheprüfung durchzustehen. Bald brütete ich mit gesenktem Kopf über den Aufgaben, den Papiersack mit meinen Käfer-Freunden unter dem Pult. Im Schulzimmer war es mucksmäuschenstill. Plötzlich vernahm ich ein knisterndes Krabbelgeräusch unter mir. Die Maikäfer wurden aktiv! Oh nein, auch der Lehrer hatte es gehört und ließ seinen strengen Blick durch die Pultreihen schweifen. Mir wurde angst und bang und ich begann zu schwitzen. Die Käfer im Sack würden mir eine zehnseitige Strafaufgabe einbrocken! Das Krabbeln der Käfer wurde zusehends lauter. Hatten sie zu wenig Luft? Schnell öffnete und schloss ich den Papiersack ein paarmal, um Frischluft hineinzupumpen. Indes, es half nichts. Ich wurde zunehmend nervöser, konnte mich nicht mehr auf die Mathe-Aufgaben konzentrieren, derweil der Blick des Lehrers die irritierende Geräuschquelle immer mehr eingrenzte und mich wohl bald als Urheber erkennen würde. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden und sah keine andere Möglichkeit mehr … mit wehem und heftig pochendem Herzen legte ich die Hand um den Papiersack und zerdrückte die dicken starken Käfer einen nach dem anderen. Ruhe kehrte ein, der Lehrer neigte sich wieder seiner Lektüre zu. Doch in mir tobte ein Sturm der Scham ob des feigen Mordes. Das strikte Regime des Lehrers flößte mir derartige Furcht vor einer Bestrafung ein, dass ich keinen anderen Ausweg gesehen hatte, als die armen Käfer zu töten. Der zerknüllte Papiersarg mit den Käferleichen lag unter meiner Pultfläche – die Mathe-Prüfung hatte ich längst aufgegeben. Mir war übel zumute. In der Pause legte ich den Papiersack vorsichtig in den Abfallkorb. So hoffte ich, den Käfern ein Mindestmaß an Pietät entgegenzubringen. Vom Pausenbrot kriegte ich keinen Bissen hinunter.

Zug, Januar 1972

Noch heute schaudert mich der Gedanke daran. Lieber würde ich zehn Strafseiten schreiben, als die Käfer nochmals mit den Fingern zu zerdrücken. Aber hier auf dem Sitzsack, viele Jahre später, lässt sich das leicht behaupten. Ich erinnere mich, nicht nur Maikäfer getötet zu haben, sondern in den wilden Jagdgründen des Fridbachtobels Bachforellen gefangen, getötet, ausgenommen und von Mutter in Butter braten gelassen zu haben. Da schämte ich mich keineswegs. Im Gegenteil, die archaische Nahrungsbeschaffung mit eigenen Händen gab mir ein Gefühl von Unabhängigkeit, gepaart mit Stolz. Bereits in jungen Jahren steckte ich voller innerer Widersprüche. Geht das allen Menschen so?

Jedenfalls war nach zwei Jahren an Lehrer Kälins straffen Zügeln ein Ende der Primarschule in Sicht und ich erhoffte mir danach als «beinahe Erwachsener» ein freieres Leben – ohne Angst vor Strafaufgaben. Heute schmunzle ich kopfschüttelnd darüber …

Zug, 1968 - 1970

Am Ende der 6. Klasse erfolgten die Aufnahmeprüfungen in höhere Bildungsstätten. Diese wichtige Weiche auf dem Lebensweg führte entweder in eine Akademikerlaufbahn, eine Berufsausbildung oder weiß Gott wohin.

Mich beförderte sie in die Knabensekundarschule neben der alten Kaserne an Zugs südlichem Stadtrand. Wie der Name sagt, unterrichtete diese Schule ausschließlich Knaben und das hieß, von allen Schulkameradinnen – einige von ihnen hatten im Laufe der Zeit mein Interesse geweckt – Abschied zu nehmen. Und schon bald war ich vollends damit beschäftigt, mich in den neuen Klassenverband einzufügen. Einige der Jungen waren bereits älter als ich – und aus meiner Sicht ziemlich erwachsen. Durch sie kam ich in Berührung mit Zigaretten und Alkohol, den Insignien des Erwachsenseins. Hinter dem Schulhaus, in geübter Manier lässig mit einer Zigarette hantierend, glaubte ich, eine weitere Hürde auf dem Weg zu mehr Freiheit überwunden zu haben.

Zur bewundernswerten Fähigkeit, sich beißenden Rauch ohne Hustenanfall in die Lunge zu ziehen, gesellte sich Trinkfestigkeit, welche beim «Stiefeljass», den wir als Sechzehnjährige in einer Kneipe spielten, unter Beweis gestellt wurde. Geschick im Kartenspiel war keines erforderlich; es ging lediglich darum, beim blinden Ziehen einer bestimmten Karte den 1-Liter-Bierstiefel schrittweise leerzutrinken. Zu Beginn begierig auf das kühle prickelnde Bier, wurde es immer unbehaglicher, begleitet vom Gejohle der Saufkumpane, den Stiefel anzusetzen und ihn bis zur gesetzten Trinkmarke zu leeren. Früher oder später kämpfte jeder mit Übelkeit und das Ziehen der «Trinkkarte» wurde zum blanken Horror. Unweigerlich steuerte das Gelage dem Punkt entgegen, an dem einer an seiner Sauf-Aufgabe scheiterte und sich in hohem Bogen über den Tisch erbrach. Zeit für ein abruptes Ende. Der Gescheiterte musste die halbe Zeche begleichen, die anderen teilten sich den Rest. Die Wirtsleute schickten uns auf den Heimweg, und jeder versuchte, mit seiner Übelkeit allein fertig zu werden.

Die anstehende Busfahrt ins Guggital war eine Herausforderung, die ich nicht immer meisterte. Einmal musste ich, die Hände vor den Mund gepresst, bei der nächstbesten Haltestelle aus dem Bus springen und mich übergeben. Als der Magen nichts mehr von sich geben konnte, blickte ich hoch und stellte fest, dass ich die Fassade des Polizeipostens am Kolinplatz entweiht hatte. Betroffen schaute ich mich in der zur nächtlichen Stunde menschenleeren Straße um und torkelte, zu keinem klaren Gedanken fähig, unter dem Zytturm durch in die Altstadt und tappte Häuserfassaden entlang, bis mich die kalte Winterluft einigermaßen ernüchtert hatte. Der in den Schläfen hämmernde Kater nahm mir am nachfolgenden Morgen das leere Versprechen ab, den zweifelhaften Freuden des Trinkens ab sofort zu entsagen.

Zug, Januar 1972

Sich frei und erwachsen zu fühlen war damals – mit der nötigen Portion Naivität – einfach. Nikotin und Alkohol waren die Insignien – welche sind es heute? Hier sitze ich und erwarte Großes nach meinem Lehrabschluss: Finanzielle Unabhängigkeit und einen eigenen Lebensstil! Oder werde ich meine heutige Naivität belächeln, wenn ich in einigen Jahren als wirklich Erwachsener eine eigene Familie ernähre?

Ja, zu den Insignien des Erwachsenseins gehört natürlich auch der Umgang mit dem anderen Geschlecht. Als Kind hörte ich Erwachsene über Liebe sprechen, aber über Sex nur tuscheln. Die Liebe galt als höchste Tugend, Lust am Sex dagegen verwerflich. Gleichzeitig war Sex höchster Ausdruck der Liebe zwischen Mann und Frau. Irgendwie verwirrte mich dieses widersprüchliche Verhalten der Erwachsenen. Dies umso mehr, als ich bereits in unschuldigen Kindertagen die geheimnisvolle Anziehungskraft des anderen Geschlechts zu spüren glaubte …

Zug, 1962 - 1965

Fräulein Schwerzmann, unsere Lehrerin während der ersten beiden Schuljahre in der behüteten Idylle des Schönegg-Pavillons, kam frisch vom Lehrerseminar und war ebenso frisch verliebt. Das konnte sie vor uns Kindern nicht verbergen. Wenn wir mit einer kniffligen Aufgabe beschäftigt waren, steckte Fräulein Schwerzmann ihren Kopf tief in den Wandschrank zum darin befindlichen Telefonapparat und zog die Türe weit möglichst hinter sich zu. Ein Knie auf ein Tablar gestützt, ließ sie uns einen wippenden Fuß sehen und verhalten gesprochene Worte hören. Fräulein Schwerzmann war nach den Gesprächen im Wandschrank äußerst milde gestimmt, ignorierte unser haltloses Gekicher und überprüfte auch nie die sträflich vernachlässigten Arbeiten.

Einmal brachte sie das Thema Freundschaft zur Sprache und fragte mich, ob Sivi meine Freundin sei. Ich antwortete, Sivi sei nicht meine Freundin, sondern im Gegenteil mein Schatz. Darauf erklärte Fräulein Schwerzmann, ein Schatz sei nicht das Gegenteil, sondern die Steigerung einer Freundin. Sie muss es ja wissen, dachte ich und blickte nachträglich errötend zu Sivi mit ihren halblangen blonden Haaren und dem verschmitzten Lächeln im Gesicht.

Verliebtheit war ein erstrebenswerter Zustand! Das glaubte ich außer bei Fräulein Schwerzmann auch bei leidenschaftlichen Filmküssen zu erkennen. Die Küssenden schwebten in vollkommener Glückseligkeit und ich wollte das mit Sivi ausprobieren. Sie stimmte dem Experiment zu, unsere Lippen trafen aufeinander, beide wussten nicht weiter und es blieb bei einem trockenen Schmatz.

Zwischen Verliebten schien es mehr zu geben, als sich bloß zu küssen, schließlich war es unter Erwachsenen ein allgegenwärtiges – und gleichzeitig verschwiegenes Thema. Gewisse Filme und bestimmte Lokale blieben Erwachsenen vorbehalten, aber es war leicht zu erkennen, dass derartige Beschränkungen mit leicht bekleideten oder gar nackten Frauen zu tun hatten.

Das zeigte sich gelegentlich während des Altpapiersammelns. Wenn aus der Kante eines Bündels geschnürter Tageszeitungen eine Ecke farbigen Glanzpapiers hervorlugte, wurde es spannend – ein Magazin! Langweilige Fachzeitschrift oder – Glücksfall! – ein Playboy-Magazin? Ohne die Schnur zu lösen, klaubten wir den Glücksfall heraus und ergötzten uns am Anblick nackter Frauen in raffinierten Posen. Faszinierend war vor allem, dass es anrüchig und verboten war.

In der Tageszeitung sah ich einmal einen gewissen Gunter Sachs zusammen mit einer leichtbekleideten Frau abgebildet, was meine Mutter zur Bemerkung veranlasste, dass der ein unverbesserlicher Playboy sei. Was denn ein Playboy sei, wollte ich sofort wissen. Und sie erklärte, das sei einer, der gerne den Frauen nachjage, ein Schürzenjäger, der mit den Frauen spielen wolle. Aha! – Das war fürs Erste genügend Information. Aufgrund der Bilder im Playboy-Magazin folgerte ich, dass Gunter Sachs die Frauen zum Herumspielen nackt bevorzugte. Weitere Fragen verschob ich auf einen späteren Zeitpunkt. Mir schien, dass Mutter dieses Thema peinlich war.

Als wir das nächste Mal ein Playboy-Magazin ergatterten, heckten wir den Plan zu einer Feldstudie aus. Wir hängten das große Mittelseitenbild bei der Bushaltestelle «Guggital» über den Fahrplan und warteten gespannt auf die Reaktionen. Zur Beobachtung wechselten wir die Straßenseite und spielten unschuldig unter den ausladenden Ästen einer großen Föhre. Ein Mann näherte sich der Bushaltestelle! Möglichst unauffällig starrten wir hinüber. Schneller als wir sehen konnten, war die Provokation heruntergerissen und landete zerknüllt im Papierkorb. Eine Hand erhob sich in unsere Richtung, als wolle sie uns aus der Ferne ohrfeigen. Unser Gekicher hinter vorgehaltener Hand erstarb schlagartig. Waren wir entdeckt worden? Schnell machten wir uns aus dem Staub, und zwar so unauffällig, dass jedermann einsehen musste, dass wir mit der Sache rein gar nichts zu tun hatten. Fortan widmeten wir uns den Fundschätzen lieber wieder in den versteckten Ecken von Armins Kellergewölbe.

Nach Fräulein Schwerzmanns unschuldiger Aufklärung über Freundschaft und Liebe und der augenscheinlichen Verruchtheit von Nacktbildern, folgte weitere Verwirrung. Ab der 3. Primarklasse zogen wir Kinder vom Guggital hinunter in die Stadt Zug ins altehrwürdige Burgbachschulhaus mit weiten hallenden Korridoren, imposanten Granitsteintreppen, behäbigem Eingangstor aus Eiche und der schwarzhaarigen, braungebrannten Celina aus dem Centovalli – wo auch immer dieser geheimnisvolle Ort sein mochte – und der blonden Christina. Beide Mädchen wohnten mitten in der Stadt – schon das machte sie interessant. Sivi, meine Freundin aus dem Guggital, fand Adrian interessant, der, wie könnte es anders sein, ebenfalls aus der Stadt kam. So hatte der Reiz des Neuen bereits in jungen Jahren Bestehendes einfach hinweggefegt.

Während eines Schullagers auf dem Gottschalkenberg schlich ich mit Christina und zwei weiteren Pärchen in den Wald, wo wir in dichtem Buschwerk harmlose Küsschen austauschten. Plötzlich erschien der Kopf unseres Lehrers im Gebüsch – wir erstarrten vor Schreck, seine Hände packten zu und zerrten ein Kind nach dem anderen aus dem Dickicht. Für gewöhnlich war Lehrer Iten locker im Umgang, doch unsere Kussexperimente brachten ihn völlig aus der Fassung. Scheinbar hatten wir etwas streng Verbotenes getan, was genau das war, wurde nicht weiter thematisiert, ließ uns aber alle beschämt zurück. So fanden die ersten Erkundungen im Reich der Sinne ihr abruptes Ende.

Zug, 1970 - 1971

Und es sollte einige Zeit dauern, bis sie ihre Fortsetzung fanden, denn erst der Übergang ins neue Loreto-Schulhaus am nordöstlichen Rand der Stadt ließ das schwelende Thema mit ungestümer Vehemenz zu neuem Leben erwachen: Alle Sekundar- und Realschulen kamen hier zusammen, Knaben und Mädchen! Unsere Knabenklasse blieb zwar in alter Form bestehen, aber in den Randstunden und Pausen waren Mädchen in unmittelbarer Reichweite und uns fiel sofort auf, dass einige bereits Büstenhalter trugen. Durch diese neue Dimension bereichert, wurde die Schule mehr und mehr zu einem Ort, an dem Horizonterweiterungen nicht nur durch Schulbücher möglich schienen.

Einige der Mädchen versuchten ganz offensichtlich, sich uns Jungs zu nähern. Marlene, zum Beispiel, trug ihre Uhr nicht am Handgelenk, sondern an einer Kette um den Hals. Anlässlich einer «Seeputzete» im Naturschutzgebiet Kollermühle, wo wir am Seeufer Abfälle einsammelten, trug sie ein kariertes Hemd, die Stöße über dem Bauch zusammengeknotet, die meisten Knöpfe offen. So trat sie auf mich zu und wollte die Zeit wissen. Ihre Hände mit den schmutzigen gelben Gummihandschuhen streckte sie weit von sich, beugte sich leicht vor und deutete mit dem Kinn in ihren Ausschnitt. Ich ließ mich nicht zweimal bitten und griff nach der Kette, zog die Uhr aus ihrem Versteck hervor – sie fühlte sich warm an – und teilte Marlene die akkurate Uhrzeit mit. Doch Marlene schien gar nicht an der Uhrzeit interessiert zu sein, sie streifte mich mit einem Blick, den ich nicht einordnen konnte und stiefelte davon. Irritiert wandte ich mich wieder dem Wohlstandsmüll am Seeufer zu.

Kaum eine Viertelstunde später sah ich, wie Marlene auf Marcel, einen der älteren Jungen meiner Klasse, zuging. Offensichtlich wollte sie erneut die Uhrzeit wissen, und wandte sich mit derselben Geste, mit der sie mich beschenkt hatte, an Marcel. Ein paar andere Jungs wurden ebenfalls auf die Szene aufmerksam und wir beobachteten, wie Marcel dasselbe tat wie ich vorhin – doch nicht genau gleich. Der entscheidende Unterschied lag darin, dass Marcel die Uhr an der Kette nicht herauszog, sondern seine Finger der Kette entlang in die Tiefe wandern ließ, wo sie dann umherirrten und die scheinbar unauffindbare Uhr suchten. Der Blick, den Marlene dabei in die Runde warf, ließ wohlige Schauer über unsere Rücken streichen. «So liest man bei mir die Zeit ab!», schien sie damit zu sagen. Und nun verstand ich auch ihren Blick, den sie mir zugeworfen hatte: «Mit dir kann man auch gar nichts anfangen!» Ich wandte mich wieder dem anspruchslosen Müllsammeln zu und stellte mir vor, wie ich die Uhr suchen würde, falls Marlene mich nochmals nach der Zeit fragen sollte. Doch darauf wartete ich vergeblich.

Ich lernte Brigit kennen. Bei einem intensiven Rendezvous auf der Treppe der Kunsteisbahn trat unerwartet ein Polizist auf uns zu, zückte sein Notizbuch und verlangte unsere Namen und Adressen, wollte unser Alter wissen, welche Schule wir besuchten und zu guter Letzt fragte er, was wir da treiben würden. Was sollten wir denn darauf antworten? Ich konnte mir keinen Reim auf sein bevormundendes Auftreten machen. Wozu wollte er das alles wissen? Taten wir etwas Verbotenes?