Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Corpus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Corpus.(roman)

- Sprache: Russisch

V век до нашей эры. Сиракузы. Идет Пелопонесская война, и сотни афинян после неудачного наступления на Сиракузы оказываются в плену. Их держат в карьере, они гибнут от голода, жажды, болезней. Два сиракузянина, безработные гончары Гелон и Лампон, решают поставить силами пленных афинян спектакль — "Медею" Еврипида. Но в актеры, которых обещают кормить и поить, берут только тех, кто может по памяти рассказать хоть несколько строк из великой трагедии. Нужно найти деньги и на питание, и на костюмы, и на декорации. А еще уговорить сицилийцев, которые ненавидят афинян, прийти на представление.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 345

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

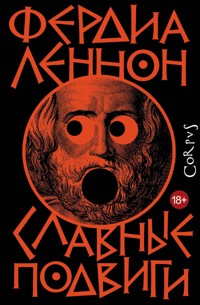

Фердиа Леннон

Славные подвиги

© Ferdia Lennon, 2024

© Д. Оверникова, перевод на русский язык, 2025

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025

© ООО “Издательство Аст”, 2025

Издательство CORPUS ®

* * *

Посвящается Эмме

Чего нам не постичь, что выше нас, чего нельзя добиться – для безумцев, или для тех, кто слышит речи их и верит.

Дитя мое, смерть с жизнью не сравнится.

У смерти кубок пуст, а жизнь хранит надежду.

Сиракузы. 412 г. до н. э

1

И вот Гелон мне говорит:

– Пойдем покормим афинян. Как раз подходящая погода, чтобы кормить афинян.

Гелон правду говорит. Потому что солнце так и пылает в небе, белое и крошечное, и камни жгутся, когда идешь. Даже ящерки прячутся, выглядывают из-под камней и деревьев, как бы говоря: Аполлон, ты, сука, издеваешься? Так и вижу, как теснятся афиняне, как их глаза мечутся в поисках тени и как они ловят воздух пересохшими ртами.

– Правду говоришь, Гелон.

Гелон кивает. Мы берем с собой шесть мехов – четыре с водой, два с вином, – горшок оливок и две головы вонючего сыра, который делает моя мамка. О, прекрасен наш остров, и я иногда думаю, что теперь, когда мастерская закрылась, я мог бы все изменить. Что, может, я мог бы взять и уехать из Сиракуз и найти себе домишко у моря – никаких больше темных комнат, глины и красных рук, только море и небо, и когда я прихожу домой со свежим уловом за плечом, меня ждет она – кто бы она ни была, – ждет и смеется. Я слышу этот смех, и он такой нежный и хрупкий.

– Эх, Гелон, как же мне сегодня хорошо!

Гелон смотрит на меня. Он красив, и глаза у него цвета моря на мелководье, освещенного солнцем. Не цвета дерьма, как мои. Он открывает рот, но ничего не говорит. Ему, Гелону, часто грустно – он будто видит мир сквозь дымку, никакой яркости. Мы идем дальше. Хотя афиняне раздавлены, их корабли пустили на растопку, а их непогребенных едят собаки, гоплиты все равно делают обход. На всякий случай. Не далее чем вчера Диокл сказал, что с этими афинянами никогда не угадаешь: со дня на день жди новых отрядов. Может, он и прав. Спартанцы почти все ушли. Говорят, они направляются на самые Афины, приготовились их осадить как следует. Закончить войну. Но некоторые еще болтаются. Они скучают по дому, и пользы от них никакой. Как раз четверо идут перед нами, и красные плащи тянутся за ними кровавым следом.

– Доброе утро!

Они оглядываются. Только один отдает честь. Наглецы они, спартанцы, но мне сегодня хорошо.

– Долой Афины!

Теперь отдают честь двое, но как-то без искры. Они усталые и грустные, прямо как Гелон.

– Я вот что скажу: Перикл – козел!

– Лампон, так Перикл же умер.

– Ну да, Гелон, помню. Так я вот что скажу: Перикл – дохлый козел!

А теперь двое спартанцев смеются, и все четверо отдают честь. О, какой же я сегодня довольный! Не знаю, как объяснить, но чувство славное. Лучшие чувства – такие, которые не объяснишь. А мы еще даже афинян не покормили.

– В какой карьер сегодня идем, Гелон?

Мы стоим на развилке, так что надо выбирать. Гелон размышляет.

– Лаврион? – наконец говорит Гелон.

– Лаврион?

– Ну, думаю, да.

– Лаврион!

Идем налево. Лаврион – так теперь называется главный карьер. Кто-то подумал, смешно будет его называть в честь того самого серебряного рудника в Аттике, благодаря которому у афинян нашлись средства на вылазку. Ну имя и пристало. Это огромная яма, а вокруг нее скалы из молочно-белой извести, такие высокие, что только в одном-двух местах забор понадобился. У одного из них ворота, там два стражника расселись себе на земле, в кости играют. Гелон дает им мех с вином, и они нам машут рукой, чтоб проходили. Тропа вниз извилистая, такая, что того и гляди ногу сломаешь. Гелон, когда на него находит муза, говорит, что она “как змей извивается бурый”. Афинян мы еще не видим, но уже чуем. Тропа такая кривая, что мешает разглядеть весь карьер, но запах тот еще: густой, гнилой, в воздухе от смрада почти туман. Я останавливаюсь – глаза слезятся.

– Как будто хуже обычного.

– Так жара ведь.

– Ну да.

Я зажимаю нос, и мы идем дальше. Их меньше, чем в прошлый раз. Если так пойдет дальше, к зиме вообще никого не останется. Сразу вспоминаю вечер, когда они сдались. Несколько часов шли дебаты. Диокл ходит туда-сюда, рычит: “Этих ублюдков семь тысяч, куда мы их всех денем?” Тишина. Тогда он опять спрашивает. На этот раз придурок Гермократ что-то бормочет про договор. Да хрена с два, думаю я, и Диокл то же самое говорит. Не теми же словами, но о том же. Спрашивает: “Что же нам, с трупом договариваться?” Кругом смех, все тычут пальцами, и Гермократ заваливает хлебало и садится. А все это время Диокл так и ходит, так и спрашивает: что нам делать? Тишина. Только теперь пульсирующая тишина. Вот-вот лопнет. И тут он перестает ходить; говорит, кое-что придумал. Кое-что новое, необычное. Такое, чтоб вся Греция знала, что мы тут не в игры играем. Что мы – Сиракузы, и мы никуда не денемся. Мы хотим знать? “Хотим, Диокл!” Но он качает головой. Нет, это уж слишком. Слишком необычно. Пусть кто-то еще выскажется. Но уже поздно. Мы же Сиракузы, и мы никуда не денемся, и так мы ему и говорим. Так что он наклоняется и шепчет. Ни звука. Только губы шевелятся. “Диокл, мы тебя не слышим!” И он говорит. Тихо, но так, что можно разобрать: “Посадите их в карьеры”. А потом кричит: “В карьеры!” И скоро все Сиракузы дрожат от этих двух слов: в карьеры.

Ну да, так мы и сделали.

Издалека афиняне напоминают множество рыжих муравьев, копошащихся на камнях, хотя не очень-то они и копошатся. Просто лежат, или сидят на корточках, или ползают, ищут тенек. Хотя, если честно, зрение у меня не лучшее – те, которые меньше всего шевелятся, может, вообще мертвые.

– Доброе утро!

Некоторые поднимают головы, но никто не отвечает на мое приветствие. Теперь, когда прошло немного времени, кое-какие горожане думают, что мы были неправы. Что держать их в ямах – это уж слишком, что это уже не война. Говорят, надо их просто убить, или взять в рабство, или отправить домой – о, но мне ямы нравятся. Они – как напоминание, что все рано или поздно меняется. Помню, какими афиняне были год назад: под лунным светом броня переливалась, как волны, от боевых криков не спалось по ночам и выли собаки, а еще были корабли, сотни кораблей скользили вокруг нашего острова, как великолепные, готовые к пиршеству акулы. Ямы доказывают, что ничто не вечно. Так говорит Диокл. Доказывают, что слава и могущество – лишь тени на стене. О, а как мне нравится запах! Ужасный, но чудесно-ужасный. Ямы пахнут победой – и чем-то бо́льшим. Каждый в Сиракузах это чует. Даже рабы чуют. Богатый или бедный, свободный или нет – вдохнешь запах ям, и жизнь сразу кажется богаче, чем была, одеяла – теплее, еда – вкуснее. Ты на правильном пути – ну, или уж точно на лучшем, чем афиняне.

– Доброе утро!

Бедолага видит мою дубинку и поднимает руки. Затем – поток слов; большую часть я не понимаю, потому что он слабо хрипит, но разбираю “Зевс”, “пожалуйста” и “дети”.

– Не бойся, – говорю я. – Не карать мы пришли – хотя вы, афинские псы, заслуживаете кары. Мы с Гелоном милосердны. Мы пришли…

– Заткнись.

– Да чего, Гелон? Я правду говорю.

– Тихо ты.

Я усмехаюсь:

– О, вижу, опять на тебя нашло.

Он уже стоит на коленях рядом с бедолагой, дает ему воды:

– Еврипида знаешь?

Тот присасывается к меху, как к сосцу Афродиты, – вода стекает по бороде. Он розовый. Прямо розовый. Они почти все розовые, а некоторые вообще красные.

– Еврипид, приятель. Знаешь что-нибудь из Еврипида?

Тот кивает и сосет дальше. Другие афиняне подтягиваются. На ногах звякают кандалы. Их больше, чем мне казалось, но все равно меньше, чем в прошлый раз.

– Вода и сыр, – говорит Гелон, – любому, кто знает строки из Еврипида и может прочесть! Если из “Медеи” или “Телефа”, еще и оливок дам.

– А Софокл? – спрашивает крохотное беззубое создание. – “Царь Эдип”?

– На хер твоего Софокла! Гелон что-то говорил про Софокла? Ты…

– Заткнись.

– Да ладно, Гелон, я уж так.

Гелон оглашает условия:

– Софокла не надо, и Эсхила, и других афинян. Вы их читайте, если захочется, но вода с сыром – только за Еврипида. Ну что, приятель? Что расскажешь?

Тот, кто пил, прокашливается и пытается встать ровно. Зрелище жалкое. Как бы ни старался, у него не выходит. Голова заваливается, покачивается туда-сюда, как зрелый плод на ветру.

Он говорит:

– Э-э, но мы должны понять, что царь Приам…

Он замолкает.

– И всё?

– Прости, я знал еще, но ничего не выходит. Понимаешь, у меня голова разбита, и я забываю лица, я даже не помню… Клянусь, я знал еще.

Мужчина закрывает лицо ладонями. Гелон похлопывает его по плечу и дает отпить в последний раз. Афинянин, кажется, плачет, но все сосет бурдюк. Вода вроде вливается в тело, но вместе с тем и выливается.

– Кто-нибудь может лучше? Оливок за “Медею”?

Гелон без ума от Еврипида. За этим он сюда и приходит. Мне кажется, он был бы почти что рад победе афинян, если бы она побудила Еврипида к нам заскочить и поставить представление-другое. Однажды он потратил целый месяц жалованья и нанял старика-актера, чтобы тот пришел в мастерскую и играл сцены, пока мы лепим горшки. Старший сказал, что производительность страдает, и вышвырнул актера за дверь. Но Гелон не сдался. Велел актеру кричать реплики с улицы. Сквозь рев печи доносились обрывки стихов, и, хоть в ту неделю мы и сделали меньше горшков, они были необычней, красивей. Это все было до войны – теперь актер умер, а мастерская закрылась. Я смотрю на Гелона. Голубые глаза, большие и беспокойные. Над головой кусок сыра. Орет что-то про оливки. Гелон вообще без ума. Даже без всякого Еврипида.

Вызываются многие, но, когда доходит до дела, большинство спотыкается, замолкает и жалуется на боль в голове и жажду, а то и вовсе валится с ног, так что от каждого мы слышим по строчке. Если повезет, то две. Один притвора начинает читать сцену, где за Медеей ухаживает Ахилл, а даже я знаю, что это чушь собачья. От Медеи до Ахилла много времени прошло. Она же с Ясоном была.

– С Ахиллом быстроногим мне не быть! Клянусь Элладой, мой отец не даст благословения. О, что нам делать…

Гелон поднимает дубинку, и притвора убирается подальше. Его место занимает другой. Этот хоть вспоминает про Ясона, но читает отрывок, который Гелон уже знает. Впрочем, оливок за старания ему все равно перепадает.

День идет своим чередом. Солнце толстеет, наливается, как желток, и жар уже не так яростен. На голубом появляются мазки розового и красного. Я оставляю Гелона и иду гулять по ямам. По идее, я ищу актеров. Гелон расщедрился – сказал, что вернется с мешком зерна, если найдутся пять афинян, чтобы сыграть сцену из “Медеи”. Но он хочет, чтобы они ее по-настоящему сыграли. Вроде как поставили. Одного актера найдет – уже, считай, повезло. По этим бедолагам смерть плачет. Думаю, в худших краях Аида можно увидеть что-то похожее. Скелеты с волосами и намеком на кожу. Кроме волос, единственное, что у них разного, – глаза. Остекленевшие самоцветы, которые от умирания кажутся ярче. Огромные глаза, голубые и карие, поглядывают на меня. Я еще не нашел актера на главную роль, но ищу.

Вот смотришь на этих афинян и, кажется, видишь, как из их ноздрей и губ выдох за выдохом уплывает душа. Кажется, что у них кожа высыхает и отмирает прямо на глазах, что, если замрешь и задержишь взгляд на одном из них, в конце концов он растворится, и все, что останется, – зубы и несколько тонких костяных веточек, белые зубы и белые кости, которые поглотит карьер, и может, однажды из этого камня выстроят дом, твой дом, и ночью ты будешь лежать без сна, потому что стены стонут, потолок плачет, будто над тобой еще одно небо, капли стучат по темечку, и ты надеешься, что это ничего, просто ветер, просто дождь, и может, это правда так, а может, это те афиняне у тебя в стенах ворочаются. Странные это мысли, аидовы мысли, но и карьер – странное место, и ты здесь сам не свой.

Вдалеке кто-то кричит. Много сил уходит с этим криком. Должно быть, дело серьезное. Он раздается снова, так же громко. Кричат в дальнем конце карьера. Афиняне, кажется, утекают оттуда подальше, так что каменная стена не скрыта за телами и тряпками. Я решаю взглянуть поближе. Огромный мужик машет дубинкой. У его ног свернулся, как хнычущий котенок, афинянин. Точнее, у его ног двое афинян. Но второй явно мертв. Туника человека с дубинкой забрызгана красным. Это кто, Битон? Ага, Битон. Как всегда, Битон. Его сына убили в первой битве с афинянами. Ну, не прямо в битве. Взяли в плен и запытали до смерти. Битон сюда часто заходит, еще чаще, чем мы.

– Ужасный ты человек, Битон.

Битон оборачивается. Я подмигиваю. Он – нет. У него дергаются щеки. Он выглядит чуть ли не хуже, чем бедолага у его ног. Лицо афинянина – все в мясо, но зеленые глаза глядят со странной надеждой. Страшно зеленые глаза. Как ящерица зеленые. Глаза эти блестят, и он уже силится уползти. Еще не готов сдаться и умереть.

– Мы с Гелоном вон там. Даже Еврипида послушали, веришь, нет?

Битон не отвечает. Только сжимает дубинку покрепче. На руке, как молния на небе, проступает вена.

– Жара с утра была – хоть стой, хоть падай.

Снова молчание. Афинянин все еще уползает.

– Развлекаешься, да? Чем он заслужил столько внимания?

– В стене их нашел.

– В стене?

– Они дыру вырыли. Ублюдки.

– Кто “они”?

Битон пинает мертвое тело у себя под ногами.

– Он с этим подонком в обнимку спал. Так и переплелись, суки. Как любовники.

Я киваю. Афинянин уже прилично отполз. За ним тянется красный след.

– Их меньше, чем в прошлый раз.

– Ублюдки.

– Да уж, ублюдки. Я им даю два месяца, не больше. Если Аполлон продолжит в том же духе, то и меньше. Как помрут – буду по ним скучать, наверное. С ними как-то поинтереснее.

Битон закрывает лицо руками.

– Не такой уж ты и плохой, Битон.

Афинянина все еще видно. Скорости ему не хватает. Ну же, ползи, чтоб тебя.

– Диокл говорит, надо их погнать до самой Греции. Довести дело до конца. Что скажешь? Я вот, например, не отказался бы пройтись по этому их Акрополю. Может, на представление посмотреть. Говорят, потрясающе. Наша Сицилия не сравнится.

Битон опускает руки и отходит на шаг.

– Вот это у тебя дубинка. Геракл немейского льва охаживал такой дубинкой. Честь тебе за такую дубинку.

Я отдаю Битону честь. Афинянин ползет, как черепаха. Я думаю: а смысл? Может, ну его? Эх, но так не хочется, чтобы он умирал.

– Не хочешь сходить со мной, с Гелоном повидаться? Он тебе обрадуется.

Это неправда.

– Я занят.

– Ага, вижу, ты человек занятой. Это-то понятно. Но, понимаешь, я бы хотел, чтобы мне на прогулке компанию составили. Свет уходит, и стыдно признаться, но мне тут в темноте не нравится. Крысы вылезают, и я боюсь. Ты не смейся, Битон. Знаю, что смешно, но уж как есть. Я боюсь.

Битон не смеется. Он уже пошел к афинянину.

– Стой!

Он замирает и оборачивается.

– Тебе прямо так сдалось угробить этого бедолагу?

Битон кивает.

– Я потому спрашиваю, что Гелон ищет на роль Ясона зеленоглазого актера. У Ясона, как известно, глаза были ну очень зеленые. Глаза-то Медею в первую очередь и привлекли, если верить легендам.

Битон глядит с непониманием.

– Могу предложить мех вина в возмещение.

Вид у него все еще непонимающий, но теперь непонимание заинтересованное. После смерти сына Битон стал почитать Диониса, но поскольку у него денег – кот наплакал, воздать почести ему удается редко.

– Мне?

– Ага, в обмен на афинянина.

Его глаза округляются. Кажется, он вот-вот расплачется.

– Спасибо.

– На здоровье, Битон.

Он берет мех и мощно к нему прикладывается. Для сосца Афродиты слабовато, но для какой-нибудь нимфы или богини чином пониже точно сойдет. Я похлопываю его по плечу и иду дальше. До афинянина я дохожу всего за пару шагов. Он сворачивается в клубок и закрывает лицо руками, ожидая продолжения. Когда оказывается, что его не бьют, он раздвигает пальцы, и из-за них выглядывают те зеленые глаза – зеленые, как ящерица.

– Не бойся, не мучить я пришел – хотя ты заслуживаешь муки. Я пришел предложить тебе роль в театральном представлении!

Он опять закрывает лицо руками и сворачивается еще сильнее.

– Да чтоб тебя! Хотел бы тебе сделать больно – сделал бы.

Пальцы раздвигаются, и я снова вижу зеленые глаза. Кажется, он что-то говорит.

– Не надо, пожалуйста…

– Хорош извиваться! А то еще передумаю. А теперь говори честно, и ничего тебе не будет. Еврипида знаешь?

Он не отвечает.

– Говори! Знаешь или нет? Еврипид, славный афинский поэт?

– Знаю.

– Сцены какие-нибудь знаешь? Прочитать сможешь, если спросят? Правду говори.

Он кивает.

– А “Медея”? Из “Медеи” знаешь?

– Думаю, да. Я…

– Приятель, тут недостаточно, чтобы ты думал. Я тебя на роль Ясона рассматриваю. Ключевая роль. А теперь говори честно.

– Я думаю… нет, я уверен, что много помню, пожалуйста…

Я даю ему мех с водой, чтобы в голове прояснилось. Он приканчивает половину одним глотком. Остаток выплескиваю ему на лицо, чтобы смыть кровь. Не так уж плохо, как казалось. Большая рана на щеке и еще на лбу. Ничего не сломано. Красавцем я бы его не назвал, но, учитывая обстоятельства, сойдет. Я протягиваю ему руку, и он хватается за нее. Мы идем. Все вроде нормально, пока не доходим до второго афинянина. Того, которого Битон убил. Когда мы до него доходим, зеленоглазый падает на землю и начинает плакать, целовать тело и что-то ему шептать.

– Хорош, приятель. Я тороплюсь.

Он не обращает на меня внимания, все целует и шепчет, так что его губы и лицо пачкаются в красном. Опять придется отмывать. Сплошная трата воды.

– Пошли!

Ничего. Я поднимаю дубинку, будто занося для удара. Помогает – он сразу отстраняется от тела, поднимает руки, защищаясь.

– А теперь вставай!

Он собирается было встать, но вдруг падает на колени, дергает несколько прядей желтых волос с того, что раньше было головой, и зажимает в кулаке. Затем встает. Я начинаю идти, медленно-медленно, и он идет следом.

Уже вышла луна, висит в небе серебряной ухмылкой, но и солнце там. Красное и толстое. Скоро оно сядет за стены карьера, а там за море, а там и ночь подойдет. Думаю, мой друг ночи обрадуется. Учитывая, что солнце в этих ямах, кажется, главная причина смерти.

– Что, рад, что вечер приходит, а?

Он не отвечает.

– Отвечай, дружище.

– Что, прости?

– Я говорю, ты рад, наверное, что Аполлон восвояси собрался.

– Ночью не то чтобы лучше.

– Что, крысы?

– Нет, холод. Очень зябко делается. Лихорадка бьет от перепада.

– Вы поэтому с другом в дыре прятались?

Он кивает.

– А что, тоже придумка. Уважаю. Но вот Битон, тот, с кем ты сейчас познакомился, – он афинские придумки ненавидит. Прямо терпеть не может. Кажись, этим вы его и разозлили. Спали себе в теньке, вместо того чтобы на солнце печься.

Афинянин снова плачет.

– Тише, приятель. Съешь оливку.

Я протягиваю ему миску. Оливки чудесные: с маслом, солью, чесноком и еще кое-каким секретом. Моя мамка их делает. Лучше в Сиракузах не найти. Он медлит, но берет парочку. Все еще плачет, но зато жует.

– Тебя как зовут, дружище?

– Пахес.

– Пахес?

Он кивает.

– А я – Полифем.

Я это выдумал. С этими афинянами никогда не угадаешь. Может, они порчу по имени наводят.

– Полифем? Как Циклоп?

– Ага, он самый. Мамка говорит, у папки моего один глаз был. Бедолага.

– А-а.

Мы идем.

– Знаешь что, Пахес? Вы, афиняне, сами виноваты. Приплыли тут, как акулы, сожрать нас хотели. Вы хуже персов. Они-то варвары, а вы вроде греки, а на других греков нападаете. Да, прав Диокл. Вы – подонки.

Он не отвечает, так и хромает дальше. На нас глядят из темноты.

– Но все равно, мой друг Гелон будет рад познакомиться с таким знатоком Еврипида. Говорит, он лучше Гомера. Скоро познакомитесь. С Гелоном, не с Гомером.

Я подмигиваю.

Свет уходит, и вылезают крысы. Сначала одна-две, но скоро земля ими кишит, воздух от них полнится звуками. Вы бы видели, как они выглядят. Не как нормальные крысы – эти мокрые, рыжие и очень жирные. Они бредут вразвалочку прямо по ногам, но, если на них не наступать, проблем не будет. Шагаю я ну очень осторожно. Кажется, что Пахес их не замечает, но, наверное, должен, потому что он на них тоже не наступает. Гелон полагает, в ямах больше тысячи крыс. Говорит, из самого города их слышно, если ночью прислушаться.

– Не донимают тебя крысы, Пахес?

– Нет.

– По-моему, они мне были бы страшней, чем голод или жажда.

Он смотрит на меня, как бы говоря, что ничего я не понимаю.

– Хочешь еще воды?

Он кивает, и я передаю ему мех.

– Скучаешь по Афинам?

Он выплевывает воду. Кашляет.

– Извини, конечно, скучаешь. Просто я слышал, что это прямо нечто. Знаешь, мы, сиракузяне, так вами восхищались. Вроде же даже наша демократия по вашему образцу придумана, да? Эх, хотел бы я это все увидеть. Парфенон там. Гелон говорит, даже в Египте с Персией нет ничего красивей.

– А он что, там был?

Я тянусь похлопать дубинку, но останавливаюсь.

– Нет. Никогда не был, но говорил с теми, кто был.

– Это правда.

– Что правда?

– Афины – самый прекрасный…

Он замолкает. Кажется, сейчас польются слезы, но он берет себя в руки.

– Самый прекрасный город во всей Греции. Я был в Египте, и, по-моему, Афины ни в чем ему не уступают. За Персию не скажу.

– Ты был в Египте?

– Да.

– У пирамид? Серьезно?

Он кивает.

– Оливку будешь?

Я даю ему еще парочку.

– Спасибо, Полифем.

Я вижу вдалеке Гелона. Он расселся на камне – ниже стоит пара афинян.

– Лампон, – быстро говорю я.

– Что?

– Меня так зовут. Не Полифем. Лампон. Не будут же ребенка в честь Циклопа называть.

– А-а.

Я ухмыляюсь и подталкиваю его в спину.

– Держись, Гелон. Я привел тебе главного актера!

Гелон глядит вниз:

– Что?

– Знакомься, это Ясон. Смотри, какие глаза зеленые. Ты же вроде говорил, что у Ясона глаза зеленые?

Гелон оглядывает Пахеса. Кажется, он не впечатлен, и, если честно, раны, которые оставил Битон, хуже, чем мне сначала показалось. Выглядит Пахес так себе.

– Глаза зеленые? Ты о чем? И вообще, он же сейчас помрет.

– Ну что ты за пессимист гребаный, Гелон? – Я приобнимаю Пахеса. – Пахес, покажи ему. Финальная речь Ясона, та, где он понимает, что его дети мертвы, давай!

Пахес прокашливается:

– Ты, ненавистная богам, я…

– Стойте! – говорит Гелон. – Если уж ставить, так всю сцену. Медея, ты готова?

– Наверное.

Вперед выступает очень высокая женщина – но в ямах же нет женщин. Я присматриваюсь. Это просто тот бедолага, у которого голова качалась, только теперь у него волосы длиннее и он в девчачьем хитоне.

– Это твоей сестрицы?

Гелон кивает.

– А волосы?

– С лошади.

– Да ты расстарался.

– Ага.

Пахес с Медеей занимают позиции. Мы с Гелоном садимся на камень и ждем. Я задумываюсь, каково было бы увидеть настоящий театр в Афинах, и мне больно, потому что я знаю, что никогда его не увижу, но потом я оглядываюсь: стены карьера стоят кольцом, и небо давит сверху, и на нем гуща звезд – или богов, – а внизу такая же гуща афинян. Да разве сам этот карьер – не амфитеатр?

Огромный афинский амфитеатр, а мы, два маленьких сиракузянина – зрители.

Они начинают.

2

Вдалеке качается, будто хмельная луна, фонарь таверны Дисмаса. Мы немножко приняли на грудь по пути из карьера, и Гелон хочет продолжить у моря, а Дисмас как раз у моря, даже слишком близко. Дорога усыпана ракушками, раздавленными крабами, блестящими клубками водорослей, похожими на горгон. Я бросаюсь одним клубком в Гелона, а он пинает другой в мою сторону. Мы подходим ближе, и шум волн смешивается со звоном чаш и трескучей неразберихой, сложенной из сотни голосов.

В дверях стоит однорукий красавец с огненно-красной лошадью, выжженной на лбу. Это Хабрий – военный раб из Аргоса, которого Дисмас приобрел за бесценок по причине недостатка конечностей. Когда Хабрий трезвый, создается впечатление, что ему постоянно немного больно – щеки и лоб напряжены в полугримасе, – но поздним вечером, когда кто-то из посетителей расщедрится и принесет ему кувшин-другой, щеки расслабляются, глаза загораются, и если остаться послушать, он одарит вас рассказами об Аргосе: о женщинах, которых Хабрий любил, колесницах, на которых мчался, храмах, в которых молился, о множестве священных источников и зеленых рощ. Да, разгульное место Аргос, святое место. Ах, если бы он мог показать, – и что-то такое есть в том, как он плетет свои истории, что-то пылкое и отчаянное, отчего кажется, что бедный Хабрий пытается вызвать свою родину к жизни не только для вас, но и для самого себя. Что хочет, чтобы на пепелище, в которое превратилась его жизнь, возгорелся и засиял Аргос. А потом его переполняют чувства, и он замолкает посреди фразы, смотрит в небо, мурлычет под нос странную мелодию и показывает вам обрубок руки. Нравится мне Хабрий.

– Какие люди! – говорю я.

Хабрий кланяется и открывает дверь. Кувшинов рядом с ним явно нет. Мы проходим.

В ноздри бьет запах соленой воды и рыбьей чешуи. У Дисмаса морем пахнет сильнее, чем на пляже. Из-за расположения таверну любят рыбаки, и, поскольку помещение ими забито, а окна закрыты, запахи остаются надолго. В воздухе чуть ли не туман; от шей и пропотевших плащей поднимаются завитки пахнущего рыбой пара. Рыбаки с пурпурными брызгами на бороде склоняются над кувшинами, хвастаясь или жалуясь на последний улов. Но, вдобавок к человеческому гвалту, само здание тоже издает кучу разных звуков. С годами дождь и ветер прогрызли в стенах множество дырок, крошечных и не очень, и поэтому кажется, что костяк здания свистит, а балки и пол скрипят и гнутся. Но эта хрупкость только добавляет уюта. Уши дают коже сигнал приготовиться к удару, но его не случается, и, поскольку человек больше всего ценит вещи, когда боится их потерять, постоянное ожидание, что на тебя обрушится гнев стихии, добавляет попойке остроты.

Гелон направляется прямиком к стулу Гомера – хлипкой хреновине, на которой, по слухам, слепой певец как-то раз посидел, навещая Сиракузы несколько сотен лет назад. Он ютится в углу под бронзовой табличкой, которая так и гласит: “Стул Гомера”. Правда ли это его стул? В Сиракузах то тут, то там встречаются Гомеровы стулья – могут ли они все быть стулом Гомера? А почему бы и нет? Задница – штука капризная, брака на всю жизнь не заключает, так что да, может, это и правда его стул.

Там уже сидит какой-то мужик, и Гелон просит его подвинуться. Мужик говорит ему идти на хер, и Гелон вежливо хватает его за шкирку и валит на пол, попутно извиняясь. На нас оборачиваются; раздаются восторженные голоса и гиканье, потому что Гелона у Дисмаса хорошо знают, и этот ритуал часто повторяется, когда несведущие выпивохи занимают его место.

Я заказываю первый кувшин. Вино наливает новая рабыня. Она темненькая, со светло-карими глазами и кожей, как чеканная медь. От нее прямо-таки сияние исходит, и, хотя она – всего лишь рабыня, я морщусь, когда замечаю, что она оглядывает мой плащ; он же весь драный и в пятнах. Она передает мне кувшин, и я возвращаюсь к нашему столику, изо всех сил стараясь не хромать. Гелон сидит, обхватив голову руками.

– Давай, пей. Хандрить не будем, ясно?

Он поднимает глаза, пробует улыбнуться.

– Пропустим кувшинчик! – говорю. – Что мы пропустим?

– Кувшинчик.

Я наполняю чаши до краев, а свою поднимаю.

– За Сиракузы! – говорю.

– За Гомера.

– Ты посмотри на новую рабыню. Шикарная же. Смотреть на нее больно. Правда, сука, больно.

– Как ты думаешь, он понимал, что он сделал?

– Чего?

– Как ты думаешь, когда Гомер написал “Илиаду”, он понимал, что написал “Илиаду”, а?

– Должен был.

Гелон кивает:

– А Еврипид? Вот он написал “Медею”. Думаешь, он понимал, что сделал?

– Да.

Гелон задает эти вопросы каждый раз, как сидит на стуле Гомера.

– Знаешь, что? – говорит он. – У меня к тебе предложение. Ты, наверное, подумаешь, что я ума лишился, но все же.

– Я уже.

– Что?

– Думаю, что ты ума лишился.

Кажется, мой ответ его обескураживает, но тут я поднимаю чашу, и мы чокаемся и пьем до дна. Гелон тянется налить еще, но кувшин пуст.

– Похрен. Следующий с меня.

Он бредет прочь, и его заносит по пути, а я сижу и размышляю, что у него может быть за предложение, но тут рабыня подходит к моему столику, и я даже глазом моргнуть не успеваю, как моя рука тянется к ней, задев пальцами клеймо у нее на руке: кожа в этом месте сморщенная и шершавая.

– Ты откуда?

Не отвечает.

– Ой, ну скажи. Ты тут новенькая. Карфаген? Египет?

Она смеется. У нее передний зуб сколот, и он похож на клык, а она – на великолепную волчицу.

– Чего смеешься?

– Египет? – спрашивает она. – Ты с ума сошел?

– Ты на фараоншу похожа.

Она улыбается и уходит. Хитон мягко шелестит с каждым шагом. Бля, ну что за красотка. Гелон возвращается, ставит три кувшина, в которых плещется вино.

– Три?

– За Гомера! – говорит Гелон.

– За Гомера! – говорю я.

Дверь распахивается, и в таверну врывается компания аристосов. Больше шестнадцати им не дашь. На запястьях поблескивают серебряные браслеты, а одежды такие белые и пышные, что, проплывая над земляным полом к соседнему столику, они кажутся облаками. Они топают ногами и требуют три кувшина лучшего вина. Местные, выругавшись, отрываются от выпивки и поднимают обветренные лица. После войны все время так: безбородые пиздюки вроде этих захватывают заведение Дисмаса и другие толковые кабаки. Они визжат про демократию, норовят угостить выпивкой, но все знают, что они пришли, только чтобы поглазеть на простых мужиков.

– Вот засранцы мелкие, – говорю я. – Еще даже голосовать не могут, а Дисмас их пускает.

Гелон смотрит в пространство.

– Гелон?

– Прости, что?

– Ты посмотри на этих пиздюков. Одно яйцо на всю компанию. Скажи, я прав?

Гелон улыбается, но его взгляд печален.

– Лампон?

– Чего?

– Я Десму увидел.

– Что?

– Она была вон на той фреске. Где Троя. Она среди женщин, которых гонят на корабли.

– А-а.

Десма – женушка Гелона. Три года про нее ни слуху ни духу. Сбежала, когда их мальчонка умер. Говорят, сошлась с каким-то парнем в Италии. Если б она объявилась, я бы удивился, но Гелон видит Десму часто, в страннейших местах. Он видел ее в шве на вазе – какая-то бессмысленная трещинка, а он на нее таращится, пока его не ткнешь. Спросишь, на что он смотрит, а он шепчет: “Десма”. Он видит ее в мазке краски, в дереве, на небе, в бегущей воде. Гелон видит Десму повсюду. Он снова закрывает лицо руками. К четвертому кувшину такое обычно и случается.

– У нас тут винцо, Гелон! Что тут у нас?

– Винцо, – говорит он и делает большой глоток.

– И ты сидишь на стуле Гомера. Где ты сидишь?

– Я спать не могу, Лампон. Лежу в…

– Да хватит уже. Ты где сидишь?

– На стуле Гомера.

– И что у нас тут?

– Винцо.

Я поднимаю чашу. Гелон в свою просто таращится.

– Приветствую вас, граждане!

Мы оборачиваемся. Это один из аристосов из-за соседнего столика. Стройное создание, правая рука на бедре, в левой огромный кувшин, больше похож на девчонку, чем на парня: волосы до плеч, смазливое лицо, серые глаза с длинными ресницами и пухлые губы.

– Не желаете совершить возлияние?

Гелон что-то бормочет, а я смотрю в сторону. Мальчишка все равно наполняет наши чаши.

– За победу! – говорит красавчик, поглядывая на Гелона.

Мы ничего не говорим, только осушаем чаши за один глоток. Вино роскошное, рядом с ним то, что мы сами пили, – уксус. И пахнет чудесно: медом и чем-то цитрусовым. Я слыхал о душистом вине, но понятия не имел, что такие, как Дисмас, его продают. Драхма за кувшин, не меньше.

– Хорошее, правда?

– Не уверен, – говорю. – Прежде чем судить, нужна доза побольше. Верно, Гелон?

– Верно.

Красавчик смеется, шлепает себя по бедру. Не так уж и смешно. Но все равно он снова наполняет чаши до краев, и мы снова выпиваем.

– А теперь? – улыбается он.

– Как эмпирик, – говорю, – считаю, что требуется более пристальное изучение. Согласен, Гелон?

Гелон согласен, и красавчик снова наливает. Так продолжается, пока его кувшин не пустеет, но ему хоть бы что – заказывает еще и подзывает своих дружков. Подходят трое лоснящихся подростков и представляются. Мне знакомо имя каждого из их отцов – перед нами настоящие богатеи, – но красавчик всех переплюнул. Его папка – Гермократ. Гермократ, чтоб его. Красавчик говорит, что ненавидит своего папку. Что он на нашей стороне, считает неравенство в городе постыдным. Что рабочие вроде нас делают Сиракузы Сиракузами. Я хмурюсь и молчу, но слышать приятно. Я говорю, что они вообще не представляют, как мы живем. Говорю, я боролся с афинянином на Эпиполах, и это было прямо как у Ахилла с Гектором. Либо он, либо я – и я вскакиваю и показываю. Они радостно кричат, и я замечаю, как на меня смотрит рабыня. Бля, ну что за красотка.

– Еще кувшин Ахиллу! – кричит Гермократов сын, и нам приносят еще кувшин.

Теперь комната кружится – не вертится, как безумная, а легонько покачивается, и кажется, что лица вокруг пляшут. Кто-то спрашивает, почему я хромаю. Это после войны? “Да, – говорю, – афинский лучник меня подстрелил”. Стрела в щиколотку попала. “Как Ахиллу?” – спрашивает кто-то, и я начинаю реветь. Аристосы собираются вокруг. Говорят мне, что я герой, был ранен во имя Сиракуз, и это – честь. А там мы уже все обнимаемся. И Гермократов сын тоже. Он берет меня за руку, говорит, его отец будет рад со мной познакомиться. “Как с Ахиллом?” – спрашиваю я, и он отвечает: “Да, как с Ахиллом”. Приносят еще кувшин, и вот мы уже побратались. Я бедный, они богатые, но мы – братья. Слезы так и льются. Хер знает почему. Я всю жизнь хромаю, без всяких битв и стрел, просто стопа кривая, и я смотрю на нее – на грязном полу, искореженную, у всех на виду, – и на мгновение чувствую себя священным.

Мы снаружи. Горстка звезд освещает нам путь. Городской шум затихает и затихает, а потом уже ничего не слышно, только волны и хруст наших шагов. Мы с Гелоном идем под руку – иногда нас заносит в кусты, но в основном все гладко. Я стащил у одного из аристосов мех с вином, пока мы братались, и мы прихлебываем из него по пути. С тех пор как мы вышли из таверны, мы идем почти в полной тишине, и я вздрагиваю, когда Гелон начинает петь. У него чудесный голос: тихий и иногда шаткий, но сладостный и нежный, и он вкладывает в него необычайное чувство. Он поет отрывок из “Медеи”. Сразу после того, как она убила своих детей. Где хор рассказывает, что нехорошо так поступать. Иногда, забыв слово, он замолкает, а вспомнив, прямо-таки выкрикивает. Теперь понятно, куда мы направились – обратно к карьеру. Еще чуть-чуть, и вот я чувствую запах, гнилостный запах карьера, и Гелон останавливается.

– Мое предложение.

– Что?

– Мое предложение. Я же тебе не сказал… Так вот.

– Ничего не…

– Режиссеры.

– Чего?

– Мы с тобой. Будем режиссеры.

Он передает мне мех. Я отпиваю.

– Будем?

– Ага.

– А что они делают?

– Режиссируют… – икает он. – Поставим “Медею” в карьере. Но не просто отрывки. Всю пьесу поставим. Полноценно, с хором, с масками, со всем таким.

– А-а.

Рядом со мной раздается тихий стон. Гелон плачет.

– Ты чего?

Молчание.

– Гелон?

– Полноценно! – говорит он дрожащим голосом. – С хором, с музыкой, с масками. С костюмами. Настоящий спектакль. Как в Афинах. Завтра утром начнем.

– Так надо им сказать, – говорю я.

Пошатываясь, я подхожу так близко к краю, как только осмеливаюсь.

– Просыпайтесь, афиняне! Просыпайтесь!

Сложно представить, что их сотни, может, тысяча, и все они там, спят. Ты знаешь, что это так. Что они там есть, где-то в черноте, но где, и кто, и что они думают, что чувствуют? От этого кружится голова, и тьма красиво завихряется. Я шарю по земле в поисках камешка и, найдя, швыряю вниз. Он пролетает, мелькает молнией и приземляется с божественным грохотом.

– Завтра утром! Полноценная постановка! Хор, маски и все такое! – Я оборачиваюсь. – Так, Гелон?

– Так.

Я прихлебываю, тянусь за новым камнем.

3

На одной улице с Гелоном когда-то жил старый гаруспик. Он был еще и поэт, но, говорят, пророчествовать у него выходило лучше, чем слагать стихи. Его видели перед рассветом и самой поздней ночью: он расхаживал, заложив руки за спину, запрокинув голову, пока в глазах у него не плыло от звездного света, и бормотал себе под нос. Под полуденным солнцем его видели на агоре – он с видом яростного усердия вспарывал брюхо ягненку, кошке, собаке, смотря кто ему достался, и мокрыми насквозь руками рылся в чем-то липком и пурпурно-розовом в поисках намеков на будущее.

Гелон со стариком приятельствовал и однажды отвел его в сторонку. Это несколько лет назад было, до войны, до того, как Десма сбежала, когда их сынишка, Гелиос, был жив, хотя уже едва. Так вот, Гелон спросил, доживет ли Гелиос до конца года. И старик призадумался. После долгого молчания он сказал, пусть Гелон приведет ему быка и тогда скоро узнает.

Поскольку Гелон – бедняк, он сказал, что быка себе позволить не может. Ну ладно, а овцу? Или хоть ягненка? Гелон сказал, что попробует. Той ночью он стащил ягненка у земледельца Аристея, принес прорицателю. Прорицатель сказал, чтобы Гелон приходил к Дисмасу в таверну на следующий вечер, и там он расскажет, что выяснил. Потом он поклонился, взял ягненка под мышку и ушел, прихрамывая, в ночь.

Так вот, сидят они на следующий день у Дисмаса, старик поддатый, потому что, как он сказал, вино ему помогает гадать, а бедный Гелон все допытывается: “Что ты увидел? С Гелиосом все будет хорошо?” И вот, наконец, он просит Гелона наклониться поближе. Гелон наклонился. И старик спросил: Гелиос – это тот мальчик, с которым Гелон все прогуливается? Бледный мальчик в смешной голубой шапочке? Гелон сказал, что да. И старик шепнул ему, что, судя по виду мальчика, – наверное, нет. Уже скоро умрет. Мальчик, кажется, болен, очень болен, но как все обернется на самом деле, он не знает, потому что будущего-то нет, есть только то, что будет дальше, и он вскрывает ягнят, кошек и собак, потому что… а что еще делать? Это хоть что-то, а людям нужно хоть что-то услышать. И он попросил Гелона принести еще кувшин.

Я говорю о нем мимоходом, потому что сейчас, идя к карьеру, мы его замечаем. Он на дереве, в двух шагах от квартала Ахрадина, висит на веревке, и под алым рассветным солнцем она кажется стеблем, а он – ужасным цветком. Гелон останавливается и произносит молитву. Я – нет. Потому что у меня нет времени на подонков, которые убивают собак.

Мы идем дальше.

4

Режиссеры приходят рано – Гелон и Лампон готовы проводить пробы. Голова раскалывается. По пути меня дважды вырвало, но мы на месте, и даже заранее. Почему? Потому что это важно. Так говорит Гелон. Отношения между актером и режиссером строятся на доверии. На вере. Я смотрю на афинян перед собой – скелеты в кандалах, ряд за рядом, – и кажется, что с верой у нас вряд ли сложится и пьесу поставить невозможно, но впечатления обманчивы. Так говорит Гелон. Говорит, что Еврипидова “Ипполита” ставили во время афинской чумы. Что, хотя город был опустошен, и тела лежали на улицах грудами, и небо было черно от погребального дыма, дионисии шли своим чередом. Половина актеров помирала. Да и половина зрителей тоже, но хор пел, хор танцевал. Гелон говорит, так было даже лучше. Что актеры от этого играли с невиданной страстью. Так солдат сражается яростнее всего, получив смертельное ранение. Вот и те афиняне сыграли особенный спектакль. Что-то посильнее обыкновенной трагедии. Мы всего лишь следуем их образцу. Продолжаем с того места, где они закончили много лет назад, в Афинах. Так говорит Гелон. На это он надеется.

Мы выбрали для постановки Лаврион, потому что этот карьер – серповидный, с возвышением в центре – во многом похож на амфитеатр. У края есть такое место, где выступающий известняк нависает молочно-белым козырьком, и под ним очень даже тенисто. Репетиции мы решаем проводить там. Гелон выкладывает пару мехов с вином и несколько краюх хлеба. Вокруг нас уже маячит группка афинян – их глаза мечутся между едой и нашими дубинками. Посреди толпы я замечаю пару зеленых глаз, зеленых, как ящерица.

– Пахес! Ты как?

Пахес машет мне костлявой рукой, я подхожу к нему, обнимаю. Стискивая его, я чувствую, как ходят под кожей вены, выступающие, будто веточки. Я говорю, что мы делаем полноценную постановку “Медеи”, с хором, масками и всем таким. Он кивает. Я говорю, что с учетом цвета глаз и уже состоявшегося чтения он – наш первый выбор на роль Ясона, а значит, по меньшей мере месяц будет есть досыта. Стражники, конечно, выдают заключенным пайки, но это голодные пайки, хватает только не помереть, да и то в лучшем случае, и, услышав о еде, Пахес начинает плакать. Дико странно видеть, как из столь сухого источника течет вода. Я даю ему мех с вином и кусок хлеба. И вот вроде бывало такое, что я хотел есть, и пить хотел, но не так. С каждым укусом и глотком его глаза проясняются. На щеках появляются островки розового, цвет растекается по лицу и шее. Пахес утирает слезы с зеленых глаз и встает чуть прямее, спрашивает, когда начинаем и кого мы выбрали на роль Медеи. Я даю ему еще хлеба.

– Сегодня просто пробы проводим, – говорю. – Пока только с тобой определились. Пахес, ты наш первый выбор. Большая честь. Не подведи меня.

Пахес кивает и жует. Афиняне смотрят с мучительным трепетом. Они смотрят то на него, то на меня, пытаются понять, почему он. Я приобнимаю его.

– Этот парень известен вам под именем Пахес, но с этого момента он – Ясон. Иначе, как Ясон, его не называйте. Поняли?

Афиняне, кажется, озадачены, но все равно кивают.

– Пахес, теперь ты – Ясон.

Хлеб кончился, но он все сосет бурдюк. Кажется, так и видишь, как выпирает горло, когда по нему проходит жидкость, слышишь, как она падает в желудок с тихим плеском. Если честно, Гелон не хотел, чтобы он был Ясоном, но я настоял. Я дружески потираю его голову – видел, что аристосы так делают в гимнасии. Волосы у него редкие, но те, что есть, чернющие. Пахес, наверное, раньше был загляденье, с его-то зелеными глазами. Я глажу волосы, и они остаются в моей руке – ветерок уносит пряди и разбрасывает по карьеру.

– Кто ты?

Он отдает мне мех. Пустой.

– Спасибо.

– Кто ты?

– Пахес.

– Нет, ты Ясон. Кто ты?

– Па… Ясон.

– Слыхали, парни? Он – Ясон.

Афиняне таращатся на нас, кивают.