19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die unvergessliche Reise eines trauernden Sohns zum Grab des Vaters »Sohn ohne Vater« erzählt auf mitreißende, eindringliche Weise von einem trauernden Sohn, vom Zusammenhalt einer Familie, der trügerischen Erinnerung und einer Reise in ein fremdes Land – zur Mutter und zum toten Vater. Es ist früh am Morgen, als die Mutter anruft, um ihm zu sagen, dass sein Vater gestorben ist. Der Erzähler weiß nicht, was er tun soll. Er ist allein in seinem Schmerz. Wer kann ihm helfen, wer ihn trösten? Nach und nach wird ihm klar: Er muss in die Türkei. Er muss zu seiner Mutter, muss sie stützen – und am Grab des Vaters stehen, um sich von ihm verabschieden zu können. Der Erzähler, ein Schriftsteller aus Kiel, leidet unter Flugangst. Er bittet zwei Freunde, ihn mit dem Wohnmobil mitzunehmen. Gemeinsam planen sie die Reise: über Linz, Szeged und Edirne bis nach Edremit und zurück. Über fünftausend Kilometer. Es ist der Beginn eines abenteuerlichen, fiebrigen Roadtrips quer durch Europa, der geprägt ist von den flirrenden Erinnerungen an den Vater und seine vielen Leben: an den Ehemann, an den Akkordarbeiter, an den Geschichtenerzähler oder den Siebzigjährigen, dessen gefärbte Koteletten eine ganze Feriensiedlung in Aufruhr versetzen konnten. Mit seinem neuen Roman stellt sich Feridun Zaimoglu die Frage, wie wir jene erinnern, die uns am nächsten stehen und uns doch manchmal seltsam fremd erscheinen, die uns lieben und prägen, um die wir uns sorgen – und die wir trotz allem irgendwann einmal gehen lassen müssen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

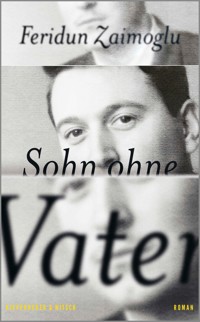

Feridun Zaimoglu

Sohn ohne Vater

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Feridun Zaimoglu

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Feridun Zaimoglu

Feridun Zaimoglu, geboren 1964, lebt seit seinem sechsten Lebensmonat in Deutschland. Er studierte Kunst und Medizin in Kiel, wo er seitdem als Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker arbeitet. Für sein Schreiben wurde er vielfach ausgezeichnet. Nach »Leyla«, »Liebesbrand«, »Siebentürmeviertel«, »Evangelio« und »Die Geschichte der Frau« erschien zuletzt sein Roman »Bewältigung«.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Die unvergessliche Reise eines trauernden Sohns zum Grab des Vaters

»Sohn ohne Vater« erzählt auf mitreißende, eindringliche Weise von einem trauernden Sohn, vom Zusammenhalt einer Familie, der trügerischen Erinnerung und einer Reise in ein fremdes Land – zur Mutter und zum toten Vater.

Es ist früh am Morgen, als die Mutter anruft, um ihm zu sagen, dass sein Vater gestorben ist. Der Erzähler weiß nicht, was er tun soll. Er ist allein in seinem Schmerz. Wer kann ihm helfen, wer ihn trösten? Nach und nach wird ihm klar: Er muss in die Türkei. Er muss zu seiner Mutter, muss sie stützen – und am Grab des Vaters stehen, um sich von ihm verabschieden zu können.

Der Erzähler, ein Schriftsteller aus Kiel, leidet unter Flugangst. Er bittet zwei Freunde, ihn mit dem Wohnmobil mitzunehmen. Gemeinsam planen sie die Reise: über Linz, Szeged und Edirne bis nach Edremit und zurück. Über fünftausend Kilometer. Es ist der Beginn eines abenteuerlichen, fiebrigen Roadtrips quer durch Europa, der geprägt ist von den flirrenden Erinnerungen an den Vater und seine vielen Leben: an den Ehemann, an den Akkordarbeiter, an den Geschichtenerzähler oder den Siebzigjährigen, dessen gefärbte Koteletten eine ganze Feriensiedlung in Aufruhr versetzen konnten.

Mit seinem neuen Roman stellt sich Feridun Zaimoglu die Frage, wie wir jene erinnern, die uns am nächsten stehen und uns doch manchmal seltsam fremd erscheinen, die uns lieben und prägen, um die wir uns sorgen – und die wir trotz allem irgendwann einmal gehen lassen müssen.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Nurten Zeren, zerendesign.com

Covermotiv: © privat

ISBN978-3-462-31224-9

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Meine Mutter ruft mich in aller Frühe an …

Tan sitzt in der Mitte des Frühstückssaals …

Für Cengiz und Özgür in Dankbarkeit

Meine Mutter ruft mich in aller Frühe an. Sie sagt: ›Dein Vater ist tot. Er ist zum Gerechten geschritten.‹ Sie sagt nicht: ›Er ist zum Herrn gegangen.‹ Ich staune über ihre Worte, ich schaue stumm auf den Bildschirm meines Mobiltelefons. Ich lege mir die Hand auf den Mund, damit sie nicht bemerkt, dass ich mit den Zähnen knirsche. Ich erfahre, dass er wegen der strengen Seuchengesetze noch heute begraben wird. In drei Monaten wäre er neunzig geworden. Mein Vater ist tot. Gott hat es so gewollt. Ich darf nicht denken: Das ist eine Strafe Gottes. Ich muss es ertragen. Wer an Ihn glaubt, muss die Bitternis ertragen.

Mutter erzählt: ›Sie haben ihn abgeholt, gestern Vormittag, sein Fieber stieg, er konnte nichts bei sich behalten, der Nachbar, der Sanitäter, der Hausmeister, sie hoben ihn vom Bett, der Hosenboden deines stolzen Vaters hing plötzlich durch und tropfte, ich machte ihn schnell sauber, ich wickelte das sauberste Tuch im Haus um seine Lenden, sie trugen ihn weg, die Zugehfrau ging mit, ich drückte ihr das Zweittelefon in die Hand, und nur wenige Minuten später rief ich an, sie hielt ihm das Telefon ans Ohr, ich sagte: Du fehlst mir jetzt schon, und er schrie, er schrie gegen die Angst, mein stolzer Mann schrie aus voller Kehle: Du fehlst mir auch!‹

Das ist nicht zu ertragen. Es schüttelt mich. Meine Mutter schluchzt nur einmal auf. Sie muss auflegen, es klingelt bei ihr an der Tür. Ich stehe auf, ich gehe durch die Räume, ich sage: ›Es weht der Gotteswind übers öde Land. Ich bin unbedroht von den stockenden Schatten.‹ Woher kommen diese Worte? Das ist kein Gebet. Mein Vater ist tot, meine Mutter ruft nach mir, ich muss mich auf die Reise machen. Ich kann wegen meiner großen Angst nicht fliegen. Ich stelle mir tausend Störungen vor, die Motoren bleiben stehen, die Maschine stürzt ab. Mein Herz vereist vor Entsetzen. Ich kann nicht Auto fahren. Das ist mir ein stinkendes Leben ohne meinen Vater. Er starb allein, unter einer Decke, in einem kleinen Zimmer im Krankenhaus, sein Herz zersprang. Das stelle ich mir vor.

Ich rufe meine Schwester an, sie hat es schon von meiner Mutter erfahren. Wir weinen, als wollten wir unsere Gesichter erbrechen. Wir haben keinen Vater mehr in diesem Leben. Wir wollen ihn wiederhaben. Schluss. Gottlos ist der Mensch, der den Toten beweint, auf dass er sofort wiederkomme. Woher kommen diese Worte? Nach einer halben Stunde beendet sie das Gespräch.

Ich gehe durch die Zimmer, ich denke: Wenn ich mich setze, stirbt mein Vater ein zweites Mal. Raus. Ich gehe durch verlassene Straßen, ich will keinem Bekannten begegnen. Am Standbild des Schwertträgers auf dem Rathausplatz bleibe ich stehen, ein Mann aus der Vorstadt steht bei der Statue, er erkennt mich als einen früheren Kunden. Er ist Friseur, fragt, was mit mir los sei. Ich sage: ›Ich habe heute keinen guten Tag.‹

Ich ziehe weiter. Hochschauen, das Blau des Himmels, wolkenlos, still. Ich werde als Nächstes sterben. Ich bin der nächste Tote. Tod. Das Wort würde ich mir gerne in einem Atem aus dem Mund rupfen. In der Fußgängerzone führen mir Kinder ein Kunststück vor: Sie rollen Lakritzschnecken auf, trennen sie in der Mitte in zwei lange Streifen, halten einen Streifen an einem Ende und stecken sich das andere Ende in den Mund, sie schlucken und schlucken, bis der Streifen fast zur Gänze in ihrem Mund verschwindet. Dann ziehen sie langsam daran, als würden sie eine Angelschnur aus dem Tümpel ziehen. Ich gebe ihnen eine Handvoll Münzen. Verhasste große Gefühle, verhasstes Unglück. Wo ist mein Vater?

Mutter ruft an: Vater wird bis zur Beerdigung nun doch noch ein ganzer Tag gewährt, dann muss er unter die Erde. Die Nachbarn helfen, der reichste Mann des Viertels hilft, die Frauen im Haus helfen, sie fragt: ›Wo bist du, mein Sohn?‹ Ich starre blind in die Luft, und weil ich ungebührlich lange schweige, legt sie auf. Wie kann ich mich in den passenden Worten mitteilen? Zu spät. Ein Bekannter kommt mir entgegen. Er schaut mich grimmig an, als wollte er mich tadeln, weil ich ihn nicht grüße. Wir gehen aneinander vorbei.

Ich habe Augenrauschen, Lichtflocken verwirbeln mir die Sicht. Was hat Vater mir als Kind gesagt? Wenn du aus dem Haus gehst, zieh die Schuhbänder fest und streich die Hose an den Knien glatt. Ich halte mich daran.

Ich muss einkaufen: Nagellack gegen den Fußpilz meiner zuckerkranken Mutter. Chanel No 5, Eau de Parfum im großen Sprayflakon. Schokolode und Pralinen zum Verschenken. Für den Pinscherrüden meiner Mutter Lammlungenwürfel, Pansenhappen, Kaustangen, Ochsenziemer, also gedörrter Ochsenpenis. Keine Geschenke an meinen Vater. Geschenke an die Mutter. Was ist ziemlich? Sie wird sich in ihrer Trauer nicht parfümieren. Ein buntes Seidentuch. Bunt ist schlecht. Über ziemliche Geschenke denke ich später nach. Ich muss Ohrstöpsel einpacken, gegen den Lärm der Menschen auf den Straßen in der Nacht. Hygienetücher, Hygienespray, Seife, Handtücher, Cholesterinsenker, Blutdrucksenker, Vitamintabletten. Bücher: dicke Taschenbücher. Wie komme ich zu meiner Mutter? Wie komme ich zu meinem toten Vater? Die Türkei ist ein fernes Land. Ich streife weiter durch die Straßen, als ich auf die Uhr schaue, stelle ich fest, dass zwei Stunden vergangen sind.

Der Bus fährt mich vom Bahnhof in die Vorstadt. Wohntürme, besprühte Müllcontainer, alle jungen Männer sind angezogen wie Sportler beim Aufwärmen. Meinetwegen können sie sich in Trainingsanzügen nach ihrer Heimat sehnen. Sie spucken immer wieder aus, als würden sie mit dem Mund harnen. Es ist mir egal. Der Frisierladen des Bekannten in der Einkaufsstraße wirbt mit einem Herrenhaarschnitt für zwanzig Euro. Ich muss nicht warten, er bittet mich auf den Stuhl am Schaufenster, rasiert mir Schläfen und Nacken kahl. Das Schnitthaar am Boden besteht aus kümmerlichen Locken. Es läuft Popmusik mit Hall und Stimmenverzerrung. Das Telefon vibriert lange in meiner Tasche. Ich verzichte auf Wachs im Haar und Talkumpuder für den Nacken. Ich lege ihm den Geldschein und vier Euro Trinkgeld in die Münzschale.

Draußen, am zerriebenen Zebrastreifen, rufe ich meine Mutter zurück, ich kann den Blick nicht von den Blumenkübeln mit Blumenerde ohne Blumen lösen, was ist hier nur los, und dann, weil Mutter bemerkt, dass ich nicht bei der Sache bin, schließe ich doch die Augen, was ich sonst vermeide, es schließen nur die schlimmsten Schwindler, Täuscher und Witwentröster am helllichten Tag die Augen, ich öffne sie wieder. Ich bin auf einen Schlag alt, was soll mich erneuern nach seinem Weggang? Mutter erzählt, dass die junge Seele eines alten Toten, dass also die Seele meines Vaters, ungebunden und verwirrt, noch nicht in die andere Welt hineinrage, sie verbleibe noch in dieser Welt. Die junge Seele, ohne Haut und ohne Wunden, sehe auf die Lesebrille herab, auf die Tablettenschachteln, auf die Wollstrümpfe, auf das Duftwasser im Plastikzerstäuber, auf die Weste, die, einmal längs und einmal quer gefaltet, immer links am Fußende des Bettes zu liegen hatte, sie sehe die Zahnprothese, die der Arzt ihr über einen übergewichtigen Krankenpfleger habe zukommen lassen. Die junge Seele sehe herab und denke: Das ist mein Eigentum. Das ist jetzt, weil mein Leib nicht mehr ist, ein fremdes Eigentum. Das ist Besitz ohne einen Besitzer.

Mutter erzählt, dass sie in diesem Augenblick, in dem sie mit mir rede, auf die Kuhle im Kissen schaue, auf dem sein Kopf lag, bevor sie ihn hinaustrugen. Können Tote denken? Ja, weil auch sie Schmerzen haben, denn der Schmerz vergeht erst am Tag der Auferstehung. Ich sage mit fester Stimme: ›Die Familie zerfällt nicht!‹ Mein Vater wurde nicht mit unbedeckten Lenden aus dem Haus getragen.

Ein Mädchen bläst trotz Mahnung der Mutter seinen Kaugummi auf, die Mutter droht dem Kind, ihm beide Arme zu brechen, wenn es nicht sofort damit aufhöre, sie wird auf mich aufmerksam, ich wende den Blick ab.

Die junge Seele ist keine schlafende Seele. Die junge Seele ist bei meiner Mutter. Ich sollte jetzt etwas sagen, ich sollte nicht dumm und dumpf schweigen, ich sage: ›Bald bin ich da. Bald helfe ich.‹ Ich sage: ›Jetzt sind wir im großen Durcheinander. Bald werden wir uns zu einer schönen Klarheit durchringen. Ich mache die frommen Übungen, für die Seele meines Vaters.‹ Sie hat aufgelegt, ich verübele es ihr nicht. Was rede ich da?

Zurück zu Hause. Der Tod ist innen. Ich habe Angst, dass er mir in der ersten Nacht nach seinem Tod erscheint. Ich ziehe an den Perlen der Gebetskette, ich stimme das Gotteslob an. Ich müsste alle Lampen einschalten, alle Lichter sollten brennen. Es ist nicht meine Aufgabe, den Platz meines Vaters einzunehmen. Hinten im Hof peitschen lose Kabel das Regenfallrohr am Gemäuer. Die Natriumdampflampe, die an gespannten Stahldrähten über der Straße hängt, schwankt im starken Wind.

Wieso muss ich gerade jetzt an den beschädigten Jungen denken? Wegen Vater. Man nannte den Jungen auch den verdrehten Jungen, der sich oft lauthals in Wiederholungen erging wie ein verrückter Tüftler. Es gab in der Feriensiedlung, in die sich meine Eltern damals eingekauft hatten, nicht wenige Männer, die ihn für einen maskierten Mathematiker hielten. Mein Vater mutmaßte, dass der Junge – gefangen in seinem Kopf, aber nicht gefangen in der Welt – die Menschen, unter denen er gezwungen war zu leben, für beschränkt hielt. Er war geistig behindert.

Einmal, nach einem besonders heftigen Anfall des Jungen, wandte sich der Krämer der Siedlung an die Männer, die auf den Bänken vor seinem Geschäft saßen, und sagte: ›Die Nabelschnur hätte sich um seinen Hals schlingen, er hätte ersticken sollen. Was wird aus ihm, wenn die Eltern nicht mehr sind?‹ Daraufhin stand mein Vater auf, lief eilig über den kleinen Platz und nannte den Krämer zu Hause einen kleinschädeligen Kakerlakendompteur.

In den Augen meiner Mutter war der Junge ein beseelter Wilder, der es nicht mochte, länger angesehen zu werden. Mutter und Vater waren sich einig: Ihm war nicht alles an Geschick und Gescheitheit abhandengekommen. Er war von guter Gesinnung, es kam niemand zu Schaden, der sich in seine Nähe wagte. Dass er gelegentlich grunzte, hielten sie für eine kleine Verrücktheit.

Wieso muss ich gerade jetzt an den Jungen denken? Wegen Vater, wegen des Sturms, wegen der peitschenden losen Kabel.

Damals. Wir saßen in der Taverne am Meer, nahe des Ferienhauses meiner Eltern. Vom Dach hingen dicke Stromkabel. Wenn besorgte Gäste auf sie zeigten, rief der Wirt: ›Kabel ohne Strom, hier kommt ihr nicht um, Freunde und Kameraden!‹

Unter der Palme mit den schwellenden Früchten saß der Junge. Sein Stift war ihm abhandengekommen, er klopfte die Seitentasche seiner kurzen Hose ab. Mein Vater reichte ihm einen anderen Stift. Meine Mutter legte ihm einen Papierstapel auf den Tisch und bat ihn zu zeichnen. Er zeichnete den Mann am Nebentisch, ohne Pupillen, aber mit bebenden Lippen und verzittertem, verkrakeltem Mund, er korrigierte das fliehende Kinn und den Nasenrücken, die Augenbrauen zeichnete er als Teil der Stirn, das Haar glich einer Perücke, nein, falsch, ich erinnere mich: Je länger ich auf die Hand des Jungen schaute, die über das Blatt wischte, desto klarer wurde mir das Bild, das Haar war erstarrt unter verhärtetem Kerzenwachs, die Hand des Jungen hasste die ununterbrochene Linie, die ewige Linie war ihm eine Lüge, er musste die Hand höhlen, um den Stift halten zu können, er grunzte und grunzte, seine Kehle schwoll an, er griff nach ein paar Käsehäppchen, er musste lange kauen, um den reich eingespeichelten Brei schlucken zu können, nein, falsch, es waren Delikatesswürstchen, die er kaute, später, an einem anderen Tag, würde er sechzehn Würste am Spieß zeichnen, kleine gewürzte Delikatesswürstchen, grunzend, mit gehöhlter Hand.

Doch an diesem frühen Abend in der Taverne hatte er schließlich genug vom Anblick des Tischnachbarn, er trank einen Schluck Tee, biss in ein Würstchen und zeichnete nach einem langen Blick, ohne wieder aufzuschauen, meine Mutter, die Augen ohne Pupillen flossen zusammen, nein, falsch, ich erinnere mich: Das Papier wellte sich, das Gesicht meiner Mutter wellte sich, das schöne Gleichmaß ging verloren, die Finger des Jungen waren das Fieber. Meine Mutter zerfloss auf dem Papier, wie auch der Tischnachbar zerflossen war. Dann zeichnete der Junge einen freundlichen Fisch. Als er fertig war, saß er fast reglos am Tisch. Es waren vielleicht keine vergnügten Stunden, die er am Tag in der Siedlung verbrachte, doch an den Abenden sah er aus wie ein junger, verehrenswürdiger Lehrer.

Ich aber verehrte ihn nicht, ich hatte Angst vor ihm.

An einem anderen Tag: Der Junge schaute mit glühenden Augen auf eine Stelle hinter mir, und als ich mich umdrehte, sah ich es: Ein Hund stand neben zwei Tischen im Durchgang zum hinteren Teil der Taverne, in dem jeden Abend sechs Damen saßen und Rommé spielten. Die Zunge des Hundes hing heraus, der Tierspeichel glänzte auf der Fußspitze des Mannes, der ihn am Nacken unter dem Halsband kraulte. Der Junge griff nach einem Stift. Mein Vater lächelte vor Freude.

Ich suche in den Regalen nach den Zeichnungen, ich finde sie nicht, ich stehe in meinem Schweiß, ich stopfe mir ein Handtuch in den Ausschnitt, wo sind die zerflossenen Augen, wo ist das zerstrichene fliehende Kinn, wo ist der freundliche Fisch? Es hat doch alles seinen Platz in meinem Arbeitszimmer. Wo sind sie? Unauffindbar. Ich zeichne aus dem Gedächtnis die Bilder des Jungen nach, ich signiere sie und benutze dabei einen Fantasienamen. Bei dem Versuch, die Linien dicker nachzuzeichnen, bricht mir die Stiftspitze. Ich werte es als Zeichen: Eine Übermalung ist nicht zulässig.

Ich erinnere mich: Wie Vater den Atem anhielt, als der junge Irre der Siedlung, im Eilschritt uns entgegenkommend, einen Zusammenstoß gerade noch vermied und wie er in unserem Rücken ein halb artikuliertes Wort aussprach, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich drehten uns nach ihm um, und ich sah noch seine vom Muschelsplitt zerkratzten Waden. Ich sollte ihn nicht den Irren nennen. Man sah ihm an, dass sein Geist zersprungen war.

Ich wühle in den Schubladen, es zerrt an den Nerven, dass das Kabel gegen das Regenrohr peitscht, immer wieder, immer wieder. Ich schreie vor Schreck auf, als das Telefon klingelt, meine Mutter ruft an, es ist bei ihr zwei Stunden später als in Deutschland, vier Uhr morgens, sie kann nicht schlafen. Hat sie Angst, dass sein Geist umgeht? Ich drücke auf die Annahmetaste.

›Hast du schon geschlafen? Nein? Dann habe ich dich also nicht geweckt. Halte ich dich vom Schlaf ab? Nein. Das ist gut. Was machst du?‹

›Der beschädigte Junge der Feriensiedlung.‹

›Was ist mit ihm?‹

›Er hat für uns gezeichnet. Er hat auch Sie gezeichnet, Mutter.‹

›Du solltest mich nicht mehr siezen‹, sagt sie, ›dein Vater und ich wollten euch bloß gut erziehen. Ihr solltet nicht so grob und schlampig sein wie die anderen Türkenkinder. Ich habe es auch deiner Schwester angeboten.‹

›Ich kann das nicht.‹

›Wie du willst … Das war übrigens ein guter Junge. Nachlässiges Benehmen konnte man ihm nicht vorwerfen. Eine Frau sagte mir damals: Du musst dich vorsehen [17]vor dem schlechten Blut dieses Menschen. Es sind oft die Schlechten, die sich über die Schlechtigkeit der Welt beklagen.‹

›Er hat unseren Tischnachbarn gezeichnet, erinnern Sie sich?‹

›Sehr gut sogar‹, sagt sie, ›unseren Tischnachbarn nannte man den ewigen Junggesellen. Der hat sich in dem Bild nicht wiedererkannt. Er geriet vielmehr in Wut. Ich weiß noch, wie er rief: Das ist nicht mein Gesicht. Das sind nicht meine Falten. Ich bin nicht verrunzelt. Das ist ein abgehackter Kopf, der auf der rechten Wange liegt. Willst du mich beleidigen? Er hätte sich freuen sollen, dass ihn der Junge nicht in seine Bestandteile zerlegt hat, auf dem Papier natürlich. Dann wäre er nämlich vor Angst erbleicht.‹

Ich frage Mutter, was sie meint. Der Dicke, unser Tischnachbar, sagt sie, sei immer stolz gewesen auf seine modernen Ansichten, er habe das beschädigte Kind aber einmal als Schädling beschimpft, das nenne sie ein widerwärtiges Benehmen, das arme Menschlein könne nichts dafür, dass es so zur Welt gekommen war, der Dicke sei ein Lump, er steckte mit großer Lust ein Messer mit seltsam dünner Klinge in die toten Fische, die er vom Krämer der Feriensiedlung bekommen habe.

›Wieso sprechen wir darüber?‹, fragt sie.

›Wegen Vater.‹

›In ein paar Stunden wird er beerdigt!‹

›Vater ging in der Mittagshitze den trockenen Weg entlang, ich folgte ihm, ich sah Staub aufwirbeln um seine Knöchel.‹

›Wann?‹, fragt sie.

›In dem Monat, in dem das Tanzlokal eröffnet wurde. An dem Tag, an dem meine Schwester hochverliebt nach Hause kam …‹

›Der Jüngling, in den sie sich damals unsterblich verliebte, hat sich zehn Jahre später vor einen Traktor geworfen. Er hat es überlebt.‹

Ich erinnere mich, weil Vater gestorben ist. Ich erinnere mich an all diese Menschen. Der Junge, den ich schäbigerweise lange für einen Irren hielt, war nicht der Einzige, der damals die Leuchtreklame des neuen Tanzlokals bestaunte, auch die Bauern hielten auf dem Weg zu ihren Weiden inne und blinzelten in das flackernde Licht. Meine Schwester hat damals vor Liebeskummer viele Taschentücher nass geweint. Eine verzehrende Unruhe hat meinen Vater in jenem Sommer überkommen, er lief in der Hitze den staubigen Weg und bestieg einen Hügel, der als unbesteigbar galt, ich folgte ihm. Doch bei dem Versuch, den Hügel zu erklimmen, fiel ich in die Brennnesseln.

›Manchmal richtet sich das niedergetretene Gras nicht wieder auf‹, sagt Mutter.

›Ja‹, sage ich, ›Sie meinen sicher meinen Vater?‹

›Die Bücher vergiften dich. Du musst aufpassen.‹

›Sie schützen mich, Mutter.‹

›Nicht vor dem Zerfall. Hoffentlich haben wir einen guten Tod!‹

Ich erzähle ihr von meinem nicht recht gelungenen Versuch, die Bilder des Jungen nachzuzeichnen.

Mutter widerspricht: ›Einen freundlichen Fisch hat es nicht gegeben, es gab auch keine Farben in seiner Welt, Buntstifte schlug er jedem aus der Hand, der den Fehler beging, sie ihm neben das Papier legen zu wollen, er nahm es als Infamie, er wütete, als hätte man ihm ein Unrecht angetan. Dann geschah das Unfassbare …‹

›Was denn, Mutter?‹

›Dein Vater hat ihm eines Abends in bester Absicht einen grünen, einen blauen und einen gelben Stift auf den Tisch gelegt. Noch bevor wir uns hinsetzten.‹

›Der Junge nahm sie an?‹

›Der Junge wischte sie vom Tisch. Aber er schrie nicht. Er verhielt sich, als wollte er einen peinlichen Vorfall übergehen. Die kartenspielenden Frauen sahen darin ein Wunder. Sie waren, wie du weißt, alle ohne Ausnahme verliebt in meinen Mann …‹

Es fällt mir wieder ein: Eine Frau aus der Rommérunde sprach mich eines Tages am Strand an, sie fragte, ob es wahr sei, was man sich über meinen Vater erzählte: dass er seine ansehnlichen Koteletten färbte. Die melierten Schläfen sorgten für eine ziemliche Aufregung in der Feriensiedlung. Ich starrte auf die Frau im gehäkelten Badekimono, der Wind spielte mit den Fransen am Saum, sie hatte sich für den Strand fein gemacht. Eine Frau von fünfundfünfzig Jahren fragte einen Fünfunddreißigjährigen nach einem Mann von siebzig Jahren aus. Ich schämte mich, weil mir die sensationellen Koteletten meines Vaters nicht aufgefallen waren. Ich schämte mich, weil ich eingesponnen war in meine Schreibereien. Weil ich achtlos lebte. Weil ich den Tag versaß. Ich erinnere mich: Ich senkte die Stirn vor dieser Frau. Ich weiß aber nicht, was ich ihr sagte.

Mein Vater. Die Buntstifte. Der mit Graphitstift zeichnende Junge. Seine gelegentlichen Grunzer. Das Meer, von dem ich damals dachte, dass es mich hasste. Denn ich war ein naturferner Mensch, mir fehlte das Gespür für Gischt und Welle, für Tau und Regennässe, für den Wald. Mein Vater aber beugte sich stets zum Wasser, beugte sich zur Erde und roch und atmete ein.

Als er Anfang der Sechziger als Arbeitstürke nach Deutschland kam, nach Ludwigshafen, nannten ihn die Firmenleiter und der Vorarbeiter eine aufgeräumte Person mit Gemütstiefe. Er machte den Arbeitskollegen klar, dass Lautheit nicht geschätzt werde; dass man sich öffentlich in den Achselhöhlen und im Schritt nicht zu kratzen habe, auch nicht in Anwesenheit von vertrauten Landsmännern; dass laute Deutsche, die die Anstandsregeln verletzten, nicht nachzuahmen seien; dass ein buschbärtiger Südländer, der sich das Hemd aufknöpfte, um das wild wuchernde Brusthaar vorzuzeigen, gegen die wesentlichen Bestimmungen der Menschenverständigung verstoße. Auf alten Schwarz-Weiß-Fotos mit gezacktem Rand sieht man meinen Vater als einen Mann, der die Ellenbogen eng am Leib hält. Gerücht und Gerede gingen ihn nichts an.

›Dein Vater ist feinfühlig‹, sagt Mutter, ›er wird mir keine Angst einjagen wollen, indem er als sprechender Wind erscheint.‹

Wir reden noch lange über Seelen. Mir fallen die Augen zu, ich gehe ins Bad, lege das Telefon behutsam auf die Waschmaschine, spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht. Dann schaue ich auf den Bildschirm. Meine Mutter hält das Wasser für Schweiß und Tränen, ich berichtige sie nicht, denn sonst müsste ich zugeben, dass ich todmüde bin.

Draußen: Donnergrollen ohne Blitze. Die schaukelnde Straßenlaterne. Der junge Alkoholiker mit dem verrutschten Fischerhut auf dem Kopf, er muss sich immer wieder an einem Baum oder Fahrradständer abstützen. In einigen Wohnungen brennt Licht. Vater ist tot, ich lebe. Müsste ich mir die Kehle durchschneiden? Ich habe einen schmutzigen Kinderhals.

Mutter fragt, warum ich mich im großen Garderobenspiegel beschaue. Ich sage, dass ich nicht drauf achte, was ich tue. Sie spricht weiter über die junge Seele ihres Mannes, meines Vaters: Ist sie nah am Leib in der Holzkiste, oder ist sie nah bei ihr, der die Stille in der Wohnung zusetzt? Nur der Rüde, das Hündchen, leistet ihr Gesellschaft. Mutter dreht das Telefon in seine Richtung, und ich sehe ihn auf dem Boden kauern: Er hat Fledermausohren, ein Prager Rattler, früher wurden Hunde seiner Rasse am Fürstenhof als Rattenfänger gehalten. Ein spielfreudiger Gebrauchshund. Soll ich es Mutter sagen, um sie aufzumuntern? Nein, das ist unziemlich. Was sind das für Worte?

Es fällt mir ein: Es sind die Worte des Hausmeisters, der in der Münchner Mietbaracke, in der wir Ende der Sechziger wohnten, nach dem Rechten sah. Er trug weiße Stoffhandschuhe, weil er den Aussatz hatte. Damals dachte ich, dass er fror und dass er keine Fingerabdrücke hinterlassen wollte. Bei Schneefall streute er Salz und Splitt auf die Gehwege. Einmal fielen Schneeplacken auf den Bürgersteig vor dem Haus, er sprach von einer Dachlawine und alarmierte den Vermieter; er kämpfte so lange, bis endlich ein Schneefanggitter auf dem Dach angebracht wurde. Ich lernte von ihm schöne deutsche Wörter: ein unerlässliches Erfordernis! Er sprach nicht das Deutsch der damaligen Gegenwart. Ich wuchs mit Missverständnissen auf. Ich hielt eine Brandmauer für eine heidnische Kultstätte, an der man Kräuter in Pfännchen mit langen Stielen verbrannte. Mir verschwammen die Worte vor den Augen. Der Hausmeister brachte Ordnung in die Buchstabenfetzen. Wie hieß er? Sein Name will mir nicht einfallen. Wie kam er mit meinem Vater aus? Nicht gut. Mäßig.

Mein Vater war wegen seiner guten Deutschkenntnisse bald vom einfachen Arbeiter zum sogenannten Sprachmittler und Übersetzer aufgestiegen. Wir lebten damals im schmucklosen Münchner Stadtteil Moosach. Mein Vater trug jeden Tag eine Krawatte mit einem dicken Knoten. Für die Frauen war er eine angenehme Erscheinung. Das gefiel dem Hausmeister nicht, den ich, um nicht immer vom Hausmeister zu reden, Herrn Huber nennen will. Im schiefergrauen Arbeitskittel und mit den weißen, eng anliegenden Stoffhandschuhen, aus denen beim Abstreifen Hautschuppen rieselten, sah Herr Huber nicht gut aus. Ich hütete mich davor, ihm aus Anteilnahme zu sagen, dass er mir leidtat. Es hätte sofort eine Backpfeife gesetzt. Er war nicht zimperlich und die Ausländerkinder nicht weinerlich: Man nahm die milde Züchtigung hin, weil er sich in den Angelegenheiten der Hausordnung niemals auf eine Seite schlug.

Eine Dame warf gerne das Haar in der Bürste, zu kleinen Ballen gezwirbelt, aus dem Fenster. Herr Huber verwarnte sie mehrmals, doch als sich ein Ballen an seinem abgestreiften Stoffhandschuh verfing, sah er rot. Er griff nach ein paar Kieselsteinen, hob den Arm, wurde aber kurz vor dem Wurf am Handgelenk gepackt. Von meinem Vater. Ich stand in einigem Abstand neben meiner Mutter, die warnend aufschrie, weil sie glaubte, mein Vater wolle dem Hausmeister den Arm auskugeln.

Später aßen wir zu Mittag, es gab Fischstäbchen und leicht gebräunte, lange Pommes frites. Vater starrte auf seine Hand und sagte, dass er es nicht fassen könne, mit dieser seiner Hand die des grindigen Hausmeisters angefasst zu haben, für die Ehre einer Dame, deren Angewohnheit, Haarballen, also häuslichen Abfall, einfach auf die Straße zu werfen, er für ein zweifelhaftes Verhalten halte.

Mutter hat aufgelegt. Ein sinnender, schweigender Sohn kann keinen Trost spenden. Moosach. Brandmauer. Der Sommer der fliegenden Haarballen. Vater. Es geschah nach diesem Vorfall für lange Zeit nichts Nennenswertes. Dann geschah vieles auf einmal.

Herr Huber hielt mir eine Schwarz-Weiß-Fotografie hin, die er aus der Zeitung ausgerissen hatte: Sie zeigte drei Frauen in Kittelkleidern und aufgeknöpften Strickjacken, jede hatte sich ein X oder ein umgekipptes Kreuz auf die Stirn gemalt, eine Frau war an den Beinen besonders behaart, alle drei schauten lachend auf. Herr Huber zeigte mir ein anderes herausgerissenes Foto: Ich sah eine strahlend schöne Frau, an ihrer Seite einen knabenhaften Mann in einem Kamelhaarmantel, ein großes weißes Pflaster bedeckte fast gänzlich seine Oberlippe. Herr Huber tippte auf das Foto mit den frohlockenden drei Frauen und sagte: ›Diese drei Teufel haben …‹, er tippte auf die Frau auf dem anderen Foto und sagte: ›… auf diese arme Frau sechzehn Mal eingestochen. Sie war im neunten Monat schwanger!‹

Ich erfuhr, dass ein psychopathischer Sektenführer seine Jüngerinnen losgeschickt hatte, um etwas Hexenhaftes zu tun. Der Mann mit dem Pflaster auf der Lippe war der Regisseur Polanski. Der Tod war draußen. Der Tod war weit weg. Was zeigte der Hausmeister mir Zeitungsfotos von wildfremden Menschen, was erzählte er mir von Abartigkeiten aus Amerika? Wie alt war ich? Zehn. Ich lag nachts oben im Stockbett, der Lattenrost stach mir durch die dünne Matratze ins Kreuz, ich musste unablässig an die schwarzen krausen Haare an den Beinen der Mörderin denken. Sie wiesen sie mir erst recht als Mörderin aus. Meine Schwester wimmerte unten im Schlaf.

Zufällig erlauschte ich in den darauffolgenden Tagen ein Gespräch meiner Mutter mit zwei Arbeitskolleginnen, die sie zum Kaffeekränzchen eingeladen hatte: Sie sprachen über ihre Vorgesetzte. Mutter arbeitete als einfache Angestellte in einem Kaufhaus, sie durfte sich während der Arbeitszeit nicht hinsetzen; ein einziges Mal hatte sie sich gegen einen mit schweren Wintermänteln behängten Kleiderständer gelehnt und ihn um einige Zentimeter verrückt, dadurch war die besagte Vorgesetzte auf sie aufmerksam geworden. Sie hatte sie sofort zur Personalchefin geschickt, es gab einen Eintrag in die Personalakte, ein solches Fehlverhalten wollte die Vorgesetzte nicht dulden. Nun war sie tot. Falsch: Sie war erstochen worden, von ihrem jugendlichen Liebhaber; eine Kollegin meiner Mutter sagte, zerstochen treffe es wohl besser, man habe zwei Dutzend Einstiche gezählt …

Mein Gott, wie kann ich mich nach all diesen Jahren an diese Einzelheiten erinnern?

Man sprach im Viertel über den Mord, über das sichergestellte Messer, über das Blut, über den Mörder, über seinen cognacfarbenen gesteppten langen Ledermantel, über die Frau, die ein solches Ende trotz ihrer Charakterfehler nicht verdient hatte. Als ich Herrn Huber darauf ansprach und eine Verbindung zu den Morden in Amerika herstellte, tippte er mir gegen die Stirn und sagte: ›Kluges Köpfchen!‹ Er hatte sich angewöhnt, über die Schulter zu schauen, bevor er mir ein Geheimnis verriet, er argwöhnte eine Falle meines Vaters. Was hatte er mir denn verraten? Dass liebende Frauen von bestialischen Männern und Frauen abgeschlachtet wurden, seit Jahren schon. Herr Huber senkte die Stimme: ›Pass auf deinen Vater auf. Deine Mutter ist in Gefahr!‹

Ich besah zu Hause die Messer im Besteckkasten. Ich stahl das Schweizer Taschenmesser aus Vaters Handgelenktasche. Ich befühlte die Spitzen der Schaschlikspieße. Eine Klassenkameradin sagte mir, ihre Mutter warne sie vor Sündern, in die ein unsauberer Geist hineinfahre. Ich spürte sofort einen zweiten Körper in meinem. Als Vater eines Abends, vor Zorn bebend, einen Kristallaschenbecher gegen die Wand schmetterte, vermutete ich den unsauberen Geist in ihm. Heimlich griff ich nach einem Scherbenzapfen, steckte ihn mir nachts in die Backentasche und ertastete mit der Zunge langsam, aber nicht allzu vorsichtig, die scharfen Kanten. Ich lag ausgestreckt auf der dünnen Matratze und brachte mich zum Bluten, ich sammelte das Blut im Mund und schluckte. Das war eine Bußübung. Das war eine furchtbare nächtliche Geschichte, die mein Kindsein zerfraß. Die Scherbe schnitt jede Nacht. Die Rippenbündchen an den Beinsäumen der Schlafanzugshose drückten. Ich wurde von meiner Schwester wach gerüttelt: Ich gähnte im Schlaf, ich gähnte und gähnte und schlief dann einfach weiter. Unheimlich.

Das Fotoalbum, in dem ich jetzt geblättert hätte, um mich genauer erinnern zu können, ist verschwunden. Ich habe eine Journalistin im Verdacht, es mir entwendet zu haben. Sie wollte meine Lebensgeschichte auf Unregelmäßigkeiten prüfen. Sie hatte in einem Boulevardmagazin einen Artikel über Straßenmädchen aus einem ehemaligen Ostblockstaat untergebracht. Seitdem hielt man sie für ein großes Talent. Auf dem Marktplatz in Kiel sprach sie mich an: Sie schrieb an einem Text über mich, über meine Herkunft, über meine wahren Anfänge, für ein überregionales Blatt; der Chefredakteur, ein ehemaliger Schulfreund von mir, der lieber unerkannt bleiben wolle, weil er mich nicht besonders schätze, habe sie auf meinen Vater aufmerksam gemacht: Er halte ihn für einen kaukasischen Adligen, ich würde die Öffentlichkeit im Hinblick auf meine Abstammung belügen, meine Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse sei eine haltlose Behauptung.

Doch die Journalistin hatte ein Problem: Ich gehörte nicht zu den Spitzenprominenten. Ich war nur ein Schreiber aus dem Norden. Von der Richtigkeit ihrer Geschichte war sie trotzdem überzeugt. Ich arrangierte dummerweise ein Treffen mit meinem Vater in Hamburg – weshalb? Man gab mir in jener Zeit nicht selten zu verstehen, dass es bei mir nicht mit rechten Dingen zugehe – deshalb.

Ich durfte als Beisitzer teilnehmen. Sie und er saßen einander gegenüber, ich saß an der Längsseite des Tisches. Halbvolle Wassergläser. Eine Schale mit gerösteten Kichererbsen. Eine Schale mit karamellisiertem Popcorn. Seltsam. Vater hatte sich vorbereitet. Gleich in seiner Antwort auf ihre erste Frage benutzte er das Wort Entschlussfassung. Für sie war damit bewiesen, was sie beweisen wollte: Dieser Mann verschleierte seine Bürgerlichkeit, denn das Wort Entschlussfassung gehörte nicht zum Sprachschatz eines Fremdarbeiters. Vater hatte aber nur ein paar gut klingende Vokabeln auswendig gelernt, um die Journalistin zu beeindrucken. Er nannte sie Fräulein, die amtsdeutsche Anrede verstimmte sie. Sie rief ihn auf, es endlich zuzugeben. Was zugeben? Den Adelstitel. Ihretwegen könne er sich dem verarmten Landadel zuschlagen, um vor ihr nicht das Gesicht zu verlieren. Er verstand nicht recht. Ich gab meine Neutralität auf, nannte sie einen Hexenjäger. Das ließ sie nicht auf sich sitzen und schleuderte mir das süße Popcorn ins Gesicht. Der meiste Puffmais blieb in meinem Haar kleben, das mir damals bis zu den Brustwarzen reichte. Die Intervention meines Vaters hatte zur Folge, dass sie ihr Glas und das Glas meines Vaters im Stehen leer trank.

Damals … wann war damals? Ich war Mitte dreißig. Vater sagte: ›Wir beruhigen uns. Wir setzen uns wieder hin. Wir setzen unser Gespräch fort. Ich glaube, ich habe endlich verstanden, was Sie mit Ihren Fragen bezwecken wollen. Sie möchten mich überführen. Ich habe mich keines Verbrechens schuldig gemacht. Mein Sohn hat sich, anstatt das Medizinstudium abzuschließen, der Schriftstellerei verschrieben. Er fabuliert. Er macht aber keine falschen Angaben über mich. Wie geht es also weiter?‹

Da griff die Journalistin in ihre Umhängetasche, zog eine Mappe heraus, schlug sie auf, zeigte ein Blatt Papier vor, dann das nächste und das übernächste. Das seien Kopien der von seinem Sohn gefälschten Scheine, die man nach bestandenem Testat, also nach einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung, bekomme; die auf den Scheinen ausgewiesenen Kurse habe sein Sohn aber nicht besucht, folglich auch keinen Kurs erfolgreich absolviert; sein Sohn sei ein Fälscher, davon zeugten die Dokumente, für deren Echtheit sie bürge. ›Echtheit?‹, sagte Vater. ›Wie kann man in diesem Falle von Echtheit sprechen? Sie meinen, die gefälschten Scheine sind echt. Mein Sohn verfügt über genügend Fantasie, um Fälschungen herzustellen. Wollte er uns täuschen, mich und meine Frau, die wir uns von ihm wünschten, er möge uns doch bitte einen Lebenstraum erfüllen: Wir wünschten ihn uns als Arzt. Sind wir enttäuscht, dass aus ihm kein Arzt geworden ist? Ja, sehr. Er hat uns also für einige Zeit die Hoffnung nicht nehmen wollen.‹

Natürlich hat mein Vater nicht in genau diesen Worten zu der Journalistin gesprochen. Aber er enthüllte ihr, dass es nichts zu enthüllen gab. Ich saß da mit glühenden Wangen.

Jetzt, da ich auf dem durchgesessenen Sofa sitze und vor Kummer vergehe, jetzt schäme ich mich wieder. Mein Vater hat es gewusst. Und trotzte der Frau, die im Dreck wühlte. Die mich vernichten wollte, den Schreiber aus dem deutschen Norden, über dessen behauptete angenommene Deutschheit sie nur lachen konnte. Das Gespräch fand ein Ende. Vater wahrte die Form, gab ihr zum Abschied die Hand. Die Journalistin rauschte davon, kam aber wieder zurück, um mich zu fragen, ob ich die Scheine gefälscht hätte. Ich gab es zu, ich war in jenem Augenblick unehrlich.

Die Enthüllungsgeschichte erschien nicht. Vater verlängerte seinen Aufenthalt in Hamburg um einen weiteren Tag. Er wollte sich die Stadt ansehen. Die Türkenviertel interessierten ihn nicht. Wir fuhren mit der S-Bahn, wir spiegelten uns im Fenster, und um nicht beim heimlichen Betrachten des anderen ertappt zu werden, schauten wir hastig weg und verrenkten uns dabei die Hälse.

Wir gingen ins Portugiesenviertel, er bestaunte die renovierten Gründerzeithäuser, wir aßen in einem Fischrestaurant eine trübe Suppe, in der Stücke von der Schwimmblase und Flosse eines Haifischs schwammen. Die alten Damen mit praktischen Frisuren oder Perücken am Nebentisch kicherten wie Backfische, als Vater ihnen Komplimente machte. Sie hielten ihn für einen Exil-Tschechen und verlangten einen Bericht über den Kommunismus aus erster Hand. Vater wurde schlagartig trübsinnig. Er verabscheute Kommunisten.

Er war in den Sechzigern, während seiner Zeit in Berlin, über den Grenzübergang an der Friedrichstraße in die sowjetisch besetzte Zone gereist. Er hatte nach dem Vorzeigen seines Passes ein Tagesvisum erhalten und die Grenze passiert. Was hatte er bei den Kommunisten gesucht? Es gab nicht wenige italienische, spanische, griechische und türkische Gastarbeiter, die in dieser Zeit ein Verhältnis mit einem ostdeutschen Mädchen unterhielten. Zur Freude der Mädchen brachten sie ihnen Liebesgaben aus dem Westen mit: Nylonstrümpfe Marke Kunert oder Bellinda, Weinbrandbohnen, Kaffee, Schnittmuster, eine Bluse, selten einen Seidenschal. Man traf sich, man machte Liebe, man ging auseinander, in der Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Vater beglich die Rechnung und stürmte unter einem Hagel von Komplimenten der Damen aus dem Restaurant. Dann gingen wir am Wasser entlang, und er fuhr fort, mir Geschichten aus seinem Leben in den Sechzigern zu erzählen.

Die Linksradikalen in Westberlin probten zu jener Zeit den großen Aufstand. Die Straßen waren voller roter Banner mit Hammer und Sichel. Vater kämmte sich mit einem schmalen silbernen Kamm die Koteletten über die Ohren, am Rande einer Demonstration von backenbärtigen Studenten. Die Leute auf seiner Höhe wurden auf ihn aufmerksam. ›Diese Männer‹, erinnerte sich Vater, ›haben mich als Provokateur beschimpft. Ein Hasenschartiger tat sich besonders hervor. Er stieß mir das Ende einer Fahnenstange gegen die Brust, ich sollte sie ergreifen, sollte mich einreihen, sollte vor allem den Dandykamm wegstecken, oder, noch besser, ihm aushändigen. Selbstverständlich gab ich ihn nicht her. Der Hasenschartige nuschelte etwas, ich verstand ihn nicht, auch wegen des allgemeinen Gebrülls. Der Rote wiederholte seine Worte, es war eigentlich ein einziges englisches Wort, das er immerzu hinausschrie: PIG. PIG. PIG. Es klang wie Hick! Hick! Hick! Dann grunzte er, und ich verstand ihn endlich. Er schimpfte mich ein Schwein. Kannst du dich an den Hausmeister in München erinnern? Er hat fast jedem im Viertel das Foto mit den Jüngern des geisteskranken Sektenführers gezeigt, dessen Himmelsbräute losgezogen sind, um Frauen und Männer zu schlachten. Sie schrieben mit dem Blut der Opfer das Wort Pig auf die Kühlschranktür. Pig. Schwein. Der Hasenschartige hat mich, weil ich seine Parolen nicht brüllen und seine Fahnen nicht schwenken wollte, als Mann des Systems beleidigt. Die Genossen hätten mich bestimmt verprügelt, aber der Zug riss sie mit. Das ist meine Geschichte. Jetzt muss ich mal für kleine Panzersoldaten.‹

Ich wartete auf der Straße, bis er nach einer Viertelstunde wieder erschien. Wohin war er verschwunden? Die Suppe war ihm auf den Magen geschlagen. Er wollte aber den Spaziergang am Wasser fortsetzen.

Ich sagte: ›Es wundert mich nicht, dass Sie sich an den Hausmeister erinnern, Herr Vater.‹ Er winkte ab, es lohnte nicht, über den Mann zu reden. Außerdem dachte er an Berlin. Vater hatte damals in einem Heimatvereinslokal vaterländische Türken davon reden hören, dass man den Linken gewaltsam entgegentreten müsse. Einige Tage später wurde ein Roter zu Hause mit dem Ohrläppchen an den Tisch genagelt. Die Alten sprachen: ›Ein unerbittlich harter Engel wird dreinschlagen in die Rotten.‹ Wer waren die Alten? Halb verrückte Mahner, Anatolier in der großen deutschen Stadt. Das Landvolk gehörte hier plötzlich zum Industrieproletariat – es ging alles viel zu schnell.

Die Fremdarbeiter baten Vater um eine Gefälligkeit. Er sollte ihnen für den schnellen Geschlechtsverkehr Freudenmädchen vermitteln. Fünf Minuten für fünf Mark. In der Gemeinschaftsküche des Gastarbeiterwohnheims schrie Vater die Männer zusammen. Er war kein Kuppler. Er würde jeden Kerl, der ihn damit behelligte, mit dem Oberlid an den Tisch nageln. Seine Arbeit als Sprachmittler bestehe schlicht darin, die Beschwerden der Türken an die Firmenleitung und die Wünsche der Firmenleitung an die Türken weiterzugeben. Zum Freitagsgebet in die Moschee, am Sonntag in den Kontakthof – musste man die Männer wegen ihrer vermeintlichen Doppelmoral tadeln? Vater war kein Moralist. Er hatte Prinzipien. Fremder Menschen Liebesleben ging ihn nichts an. Dann geschah diese hässliche Geschichte.