9,99 €

Mehr erfahren.

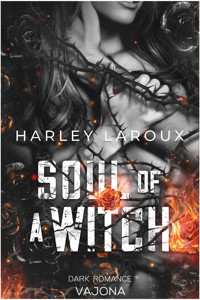

- Herausgeber: VAJONA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Everly Ich bin die Dienerin eines erbarmungslosen Gottes. Die Tochter seines Predigers. Mein ganzes Leben lang wurde meine Macht von anderen kontrolliert. Sie haben mich dazu erzogen, sanftmütig zu sein, und meine Magie unterdrückt. Doch das ist vorbei. Ein grausamer Mord führte mich zu einem geheimnisvollen Haus voller Magie – und dem uralten, mächtigen Dämon darin. Er behauptet, meine Macht könne die Welt verändern, dass ich die böse Kreatur töten kann, die ich einst angebetet habe. Aber zu welchem Preis? Callum Seit zweitausend Jahren bin ich allein. Ich habe gefallene Götter abgeschlachtet, während ich nach der Hexe suchte, die mich in meinen Träumen heimsuchte und um Hilfe bat. Jetzt, da ich sie gefunden habe, werde ich sie mit meinem Leben beschützen. Doch wenn das Schicksal von Erde, Himmel und Hölle auf dem Spiel steht, ist nicht einmal ihre Seele vor der Zerstörung sicher. Wenn ich eine Wahl treffen muss, lasse ich die Welt brennen, solange sie mir gehört.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Harley Laroux

Soul of a Witch

Soul of a Witch

© 2025 VAJONA Verlag GmbH

Übersetzung: Michelle Markau

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel

»Soul of a Witch: A Spicey Dark Demon Romance (Souls Trilogy)«

Vermittelt durch die Agentur:

WEAVER LITERARY AGENCY, 8291 W. COUNTY ROAD 00 NS., KOKOMO, IN 46901, USA

Korrektorat: Désirée Kläschen und Susann Chemnitzer

Umschlaggestaltung: Opulent Swag and Designs

Satz: VAJONA Verlag GmbH, Oelsnitz

VAJONA Verlag GmbH

Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3

08606 Oelsnitz

An alle meine Leser, die so lange und so geduldig auf dieses Buch gewartet haben.

Danke, dass ihr diese Reise mit mir gemacht habt.

Hinweis

Der Inhalt dieses Romans kann für einige Leser*innen verstörend oder triggernd sein. Die Leser*innen werden um Vorsicht gebeten.

Zu den Themen gehören Beschreibungen von Angstzuständen und Panikattacken, Erwähnungen von Tod/Selbstmord eines Elternteils, religiöser Missbrauch, psychischer und physischer Missbrauch durch einen Elternteil an seinem Kind, Schwangerschaft, Diskussionen über Fehlgeburt/Schwangerschaftsverlust, Gewaltdarstellungen und Horrorelemente, einschließlich Körperhorror.

Jede Figur, die in einer sexuellen Szene dargestellt wird, ist mindestens 18 Jahre alt.

Dieses Buch sollte nicht als Nachschlagewerk oder Anleitung für Safe-Sex-Praktiken verstanden werden. Einige der dargestellten Aktivitäten bergen ein erhebliches Risiko von Verletzungen und körperlichen Schäden. Die Kinks in diesem Buch beinhalten Bondage/Fesselungen, Impact Play, Konsum von Körperflüssigkeiten, Public Play, ritueller Sex, Blutspiele, Messerspiele, Gebrauch von Drogen/Berauschung beim einvernehmlichen Sex, Piercing-Spiele, extra große Penetration, Monsterschwanz, Pegging.

Die Hölle – vor 2.000 Jahren

Ein Sterblicher sagte mir einmal: »Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen.« Aber ich, der ich unsterblich bin, war dazu verdammt, alles zu sehen. Jede große Schlacht, jeden tobenden Konflikt. Den Untergang eines jeden Königreichs auf der Erde, im Himmel oder in der Hölle. Den endlosen Verlust von Leben in einer sich ständig drehenden Maschine des Blutvergießens.

Den Fluch der Unsterblichkeit.

Ich habe zu den Waffen gegriffen, ich habe die Zerstörung großer Städte und den Tod so vieler Menschen miterlebt – und doch habe ich weitergemacht. Die Hölle war die Domäne der Unsterblichen, doch auch wir konnten ausgelöscht werden.

So viele von uns waren bereits verloren.

Ein leises Geräusch ertönte, als die Klappe meines Zeltes zur Seite geschoben wurde. Es war meine Stellvertreterin, Kimaris. »Ein Späher ist zurückgekehrt, mein Herr.«

»Ein Späher?« Ich drehte mich um. »Wir haben drei geschickt.«

»Ja, Dux. Nur einer ist zurückgekehrt.« Ihre Stimme verriet nicht den Schmerz in ihren goldenen Augen.

Die Felder waren mit Asche bedeckt. Die Städte wurden vernichtet. Junge Menschen wurden ausgelöscht. Und trotzdem haben wir weitergemacht. Immer weiter.

Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal getrauert hatte. Es war keine Zeit für Zeremonien, mit denen wir uns von den Toten verabschiedeten. Wir konnten weder die Freiheit ihrer Geister feiern, noch konnten wir uns mit dem Schrecken ihres Schicksals abfinden.

Durch die Hand eines Gottes zu sterben bedeutete, für alle Ewigkeit sein Eigentum zu werden. Deine Essenz wurde in seine eigene gesaugt, das elende Leiden deines unsterblichen Wesens nährte seine gefräßige Macht. Ein Horror jenseits aller Worte, jenseits dessen, was selbst wir Dämonen uns vorstellen konnten.

»Wie viel Zeit haben wir?«, fragte ich.

»Sie werden uns vor Sonnenaufgang erreichen.«

Dann würden wir in der Nacht kämpfen. Wir waren die letzte Linie, die letzte Verteidigung vor der Stadt Dantalion. Wenn die Hohe Stadt eingenommen wurde, gehörte die Hölle nicht mehr uns. Sie würde das Reich der Götter werden.

»Callum …« Sie zögerte, starrte auf das Gras, sah aber etwas ganz anderes. Etwas, das ihre Lippen kräuseln ließ, als sie sagte: »Es sind Sensenmänner bei ihnen.«

Scharfe, kalte Finger des Grauens griffen nach meiner Brust. Aber ich hielt mein Gesicht völlig ausdruckslos. Ich stellte mir vor, ich sei ein gemeißelter Stein, unbeweglich, unveränderlich. Unerschütterlich.

»Ich will, dass jeder Krieger bereit ist. Geh durch das Lager, mach sie nüchtern. Wir haben keine Zeit für Bequemlichkeit.«

»Ja, Dux.« Kimaris wandte sich zum Gehen, aber es gab noch eine letzte Sache.

»Der Späher«, sagte ich. »Ist dey gesund? Ist dey in der Lage zu reisen?« Sie nickte. »Nimm dey beiseite und wähle zwei weitere aus. Ich möchte, dass sie sich von der Schlacht fernhalten. Wenn die Linie durchbrochen wird, sollen sie nach Dantalion zurückkehren und Bescheid geben. Wenig Zeit zum Fliehen ist besser als gar keine.«

Kimaris sah erschrocken aus. »Die Hohe Stadt ist noch nie gefallen«, sagte sie schroff. »Noch nie.«

»Stolz will uns glauben lassen, wir seien unantastbar. Aber die Götter rücken vor. Wir sind die letzte Linie. Dantalion wird nicht fallen, solange ich noch lebe.« Ich schritt durch das Zelt und schnippte mit den Fingern. »Sag es ihnen, Kimaris, aber lass niemanden sonst davon wissen. Das Gespräch muss unter uns bleiben.«

Am Horizont machte sich weißer Nebel breit, der über die weiten Ebenen auf uns zurollte. Blitze zuckten darin und beleuchteten kurz die gigantischen Gestalten der Tiere, die sich vorwärts bewegten.

Hinter mir, in der Ferne, schimmerte die Hohe Stadt in der Dunkelheit, ihre Lichter reichten weit in den Himmel. Ich sehnte mich nach ihrer Wärme, ihren verwinkelten Gassen, den leuchtenden Onyxtürmen ihrer Festung. Doch ich verwarf die Gefühle und zwang mein Herz, sich zu konzentrieren.

Wenn ich zögerte, wenn ich mir erlaubte, mich nach etwas anderem als diesem Blutvergießen zu sehnen, würde Dantalion eingenommen werden.

Die Armee der Hölle war in meinem Rücken versammelt, junge und alte Dämonen. Dunkle Wolken zogen über mir auf, verdunkelten den Nachthimmel und das silberne Licht der Zwillingsmonde.

»Und so kommt der Regen«, sagte Kimaris, als die schweren Tropfen zu fallen begannen. Sie flüsterte: »Was glaubst du, wie viele es sind?«

Wir blickten auf den nahenden Nebel. Auf diese Entfernung war er schwach, doch ich konnte die Schreie darin hören. Gequälte, gefolterte Schreie all jener Wesen, die die Götter verschlungen hatten. Sterblich oder unsterblich, es spielte keine Rolle. Ihre Seelen waren in ewigen Qualen für die Götter gefangen, Kreaturen, die sich vom Leid ernährten. Ihre Formen waren gewaltig und veränderten sich ständig.

Wie große schwarze Schatten flogen die Sensenmänner vor ihnen her. Sie waren mit Knochen verziert und ihre zahlreichen Augen leuchteten unter den Leichentüchern. Ihre Schreie durchdrangen die Nacht, animalisch und hungrig. Das Heulen der Eld mischte sich unter sie, die kleineren Bestien krochen zähneknirschend an den Fersen ihrer Herren.

»Es spielt keine Rolle, wie viele es sind«, sagte ich. »Wir hören erst auf, wenn es keine mehr gibt.«

Ich drehte dem eindringenden Nebel den Rücken zu und stellte mich meinen Kriegern. Reißzähne klapperten eifrig, das Geräusch von knirschenden Zähnen war unser Kampfschrei. Viele dieser Dämonen hatten ihre Klauen geschärft oder sich Metallsporen an die Finger gesteckt. Einige hielten massive Waffen aus Äther, Metall oder Stein, deren Klingen in der Nacht schimmerten.

Als ich sie ansah, mit den Lichtern der Hohen Stadt in ihrem Rücken, konnte ich das Ende dieses Krieges sehen. Ob ich es noch erleben würde, wusste ich nicht. Aber das Ende war da.

»Höllenhunde!« Meine Stimme dröhnte über die Landschaft, laut genug, um selbst die hinterste Reihe von Dämonen zu erreichen. »Einige von euch leben schon so lange wie ich. Ihr habt gesehen, wie sich die Welt verändert hat, wie Kriege kamen und Städte fielen. Doch einige von euch sehen den Krieg zum ersten Mal. Ihr habt Freunde und Liebende sterben sehen, ihr habt erlebt, wie Blut die Straßen unserer Städte füllte.«

Sie antworteten mit Rufen. »Ehrt die Toten! Ehrt die Toten!«

Wann hatte ich zuletzt einen Scheiterhaufen gesehen? Wann hatten wir das letzte Mal genug Frieden, um die Asche unserer Familie in den Wind zu schicken?

Als ich sie ansah, sah ich Angst und Wut. Ich sah keine Hoffnung. Ich sah Hunderte von Wesen, die sich auf den Tod vorbereiteten.

Ich straffte meine Schultern und sagte: »Dantalion verlässt sich auf uns, wir werden es nicht fallen sehen! Ich habe euch gesehen, mit euch gekämpft.« Ich schritt ihre Reihen entlang, begegnete ihren Augen, berührte ihre Schultern. Ich machte ihnen klar, dass sie einen Anführer hatten, der keine Angst hatte. »Ich habe gesehen, wie ihr die Herzen von Göttern herausgerissen habt, getränkt mit dem Blut der Eld! Ich habe eure Grausamkeit gesehen! Heute ziehen wir in die Schlacht und tragen die Namen derer, die wir verloren haben, auf unseren Lippen. Ehrt die Toten! Aber vergesst die Lebenden nicht. Vergesst nicht die Leben derer, die neben und hinter euch stehen. Ehrt sie!«

Die Waffen schlugen zu, ein Heulen ging durch die Reihen. Ich hob meine Hand und zog meine Klinge über meine Handfläche, sodass das Blut an meinem Handgelenk herunterlief. Viele der Krieger taten es mir gleich, denn kein Dämon wollte seinem Feind die Genugtuung geben, als Erster Blut zu vergießen.

»Wir werden die Sonne über ihren Leichen aufgehen sehen!«, schrie ich. »Diese Felder werden mit ihrem Blut getränkt werden! Denn keine Kreatur, kein Gott wird die Hölle von ihren wahren Wächtern nehmen!«

Die Kakophonie ihrer Rufe und ihres Heulens war ohrenbetäubend, laut genug, um die entsetzlichen Schreie unserer Feinde zu übertönen. Ich breitete meine Flügel aus und beobachtete sie. Der weiße Nebel streckte lange Ranken nach uns aus und das Geschrei wurde lauter. Riesige Wesen bewegten sich in der Dunkelheit.

»Der Tod ruft!«, schrie ich. »Aber heute werden wir nicht antworten! Heute kämpfen wir und der Tod wird sich von unseren Feinden nähren! Die Hölle gehört uns!« Ich schlug meine Klingen donnernd zusammen, breitete die Flügel aus und erhob mich in die Luft. Die ersten Nebelschwaden berührten mein Gesicht, kalt wie Eis, und brachten das Flüstern von Qualen mit sich.

Ich fletschte die Zähne. Über mir tauchte eine massive Gestalt auf.

»Der Tod ruft«, murmelte ich. »Der Tod ruft.«

Ich hob meine Waffen und stellte mich den Göttern.

Die Sonne brannte wie blutroter Dotter am blassgrauen Himmel, als ich durch die Felder der Toten ging.

Der Geruch von verbranntem Fleisch und Fäulnis durchdrang die Luft. Leichen durchzogen die Landschaft und Blutlachen sickerten in die Erde. Tote Götter waren über das Feld verstreut, ihre massiven Gestalten zerfielen zu Klumpen aus bebendem Fleisch, umgeben von phosphoreszierenden Pilzwucherungen. Sterbende Sensenmänner mit zerstörten Flügeln und gebrochenen Körpern brüllten mir Flüche entgegen, als ich vorbeiging.

Überall um mich herum lagen die Leichen. Dämonen, die ich kannte, mit denen ich gekämpft hatte. Dämonen, die ich geliebt hatte, die mein Metall und meine Juwelen in den Piercings trugen, die ich ihnen gegeben hatte.

Ich nahm ihre Gegenstücke von mir ab, wenn ich ihre toten Körper gefunden hatte. Den Schmuck, der meine Ohren, Lippen und Augenbrauen durchbohrte und mit glitzernden Juwelen besetzt war, riss ich heraus. Ich spürte den Schmerz nicht. Körperlicher Schmerz war nichts im Vergleich zu dem hier.

Einen Flügel schleifte ich hinter mir her, als ich vor einem anderen Körper kniete. Dey war aufgespießt worden, aber ich kannte das Gesicht. Ryker. Dey trug mein Metall in der Lippe und ich konnte mich daran erinnern, wie glücklich dey gewesen war, als ich es denen gegeben hatte. Wir hatten die ganze Nacht im Rausch verbracht, bevor wir am Morgen aufstanden, um einen weiteren Tag zu kämpfen.

Wenn das nötig war, um die Hölle zu retten, hätte ich sie vielleicht nicht retten sollen.

Ich schloss deren große, glasige Augen. Dann würgte ich den Schmerz hinunter, schluckte ihn ganz, ließ ihn wie einen Knoten der Qual in meiner Brust sitzen. Ich würde nicht aufhören, bis ich sie alle gesehen hatte. Jeden Einzelnen. Ich würde nicht zulassen, dass auch nur einer meiner Krieger unerkannt in die jenseitige Leere ging.

Durch den verbleibenden Rauch konnte ich die Hohe Stadt sehen. Ihre Spitzen und glitzernden Türme aus Onyx und Smaragd durchbohrten den Himmel wie die Zähne eines Tieres. Luzifers große Zitadelle überragte alles und der höchste ihrer Türme verschwand in den Wolken.

Sie würden mich einen Helden nennen. Es gäbe Gelage, Ausschweifungen, Orgien. Der Schnaps würde tagelang fließen. Die Zukunft der Hölle war gesichert, der Krieg war gewonnen.

Luzifer würde mir seine Gunst gewähren. Er würde mich auszeichnen, wie ich es mir schon so lange gewünscht hatte. Mein Aufstieg wäre vollendet.

Erzdämon.

Königlich.

Verehrt.

Ich wollte nichts davon.

Ich kehrte der Stadt, für die so viele gestorben waren, den Rücken und stapfte weiter. Da war eine Stimme in meinem Kopf, die meinen Namen wie ein endloses Echo schrie. Die Schreie meiner Krieger waren in meinem eigenen Kopf gefangen.

Inmitten des aufgewirbelten Rauchs tauchte eine Gestalt auf.

Es war eine Frau. Kein Dämon, keine Bestie. Es war eine sterbliche Frau mit langem blonden Haar, das feucht und schmutzig aussah. Sie trug Stiefel und Hosen, doch die Art ihrer Kleidung war anders als alles, was ich auf der Erde oder in der Hölle gesehen hatte. Ihr Kopf war gesenkt, ihre Schultern gebeugt, während sie sich ihre Seite hielt.

Ich roch etwas in der Luft.

Blut, zuckersüß, Frühlingsbeeren und Honig, Nektar auf meiner Zunge …

Sie war eine Hexe.

Hexen suchten Dämonen nur aus einem Grund auf – um uns zu kontrollieren. Sie zwangen uns, ihrem Willen zu folgen, sobald sie unsere wahren Namen erfuhren.

Irgendetwas an dieser Hexe war mir vertraut. Wie das Gesicht eines alten Freundes, von der Zeit entstellt. Aber das war unmöglich. Ich verkehrte nicht mit Hexen.

Sie hob ihren Kopf und sah mich an. Ihre Augen glitzerten wie Saphire, hell und schön inmitten von so viel Blut. Wir standen uns schweigend auf dem offenen Feld gegenüber, ihr Duft umwehte mich wie ein berauschendes Parfüm.

Berauschend, unwiderstehlich, das verführerischste Ambrosia.

Dann sprach sie, und meine ganze Welt veränderte sich.

»Callum … bitte … hilf mir …«

Erde – vor sieben Jahren

Es war vierzig Minuten nach Mitternacht, als der Schrei durch die Bäume drang. »Wir haben sie gefunden! Sie ist am Leben! Wir haben Juniper gefunden!«

Die Mitglieder des Suchtrupps jubelten und umarmten sich. Viele von ihnen stürmten nach vorn, begierig darauf, das vermisste Mädchen zu sehen. Das ferne Heulen eines Krankenwagens drang an meine Ohren, aber mit ihm kam ein anderes Geräusch.

Junipers Schreie ertönten von Weitem und schürten die Aufregung derjenigen, die diesen Wald zwei Tage lang in der Hoffnung durchkämmt hatten, sie lebend zu finden.

Meine Mutter stand in der Nähe und legte den Arm um den dreizehnjährigen Marcus Kynes. Junipers Mutter war nicht herausgekommen, um nach ihr zu suchen, aber ihr jüngerer Bruder war da. Seine Augen waren groß, seine Hände steckten in den Taschen seiner blauen Windjacke.

»Ist sie verletzt?« Er schien hin- und hergerissen, ob er auf die Schreie zugehen oder in die entgegengesetzte Richtung fliehen sollte. »Warum schreit sie so?«

Mamas Blick traf den meinen. Aber sie sah wieder weg und schluckte schwer, als sie Marcus’ Schulter drückte. Eine Welle der Übelkeit wälzte sich durch meinen Magen und zwang mich, die Augen zu schließen und bis zehn zu zählen, während ich langsam einatmete.

Hatte Mama immer noch das Blut von Juniper unter ihren Nägeln? Oder hatte sie es weggewaschen, sauber geschrubbt wie den Holzboden der Kirche?

Juniper war in eine schwere Decke eingewickelt, als sie zwischen zwei Männern hindurchging, die sie an den Armen festhielten, damit sie sich nicht von ihnen wegstoßen konnte. Die Leute murrten, als sie ihre großen Augen und ihre blutige Brust anstarrten.

»Sie hat sich geschnitten«, flüsterte jemand hinter mir. »Ich habe immer gesagt, dass die Familie Kynes nicht in Ordnung ist. Allesamt drogenabhängig.«

Das war das Gerücht, das wir verbreiten wollten: Juniper hatte sich das selbst angetan. Sie war ein verrücktes Mädchen aus einer noch verrückteren Familie.

Alle Anschuldigungen, die sie vorbrachte, konnten ihr nicht geglaubt werden.

»Monster!« Juniper schrie. Sie kämpfte gegen ihre Retter, als wären sie selbst die Monster, von denen sie sprach, warf sich zu Boden und starrte zurück in die Bäume. »Da sind Monster! In den Bäumen! Sie … sie kamen aus dem Boden … aus der Mine!« Sie schrie erneut und krallte die Nägel in die Hände ihrer Retter, um sie loszuwerden. Der Krankenwagen war eingetroffen und die Sanitäter hielten eine Trage bereit. Einer von ihnen bereitete eine Spritze vor, doch Juniper sträubte sich und starrte die Nadel mit erneutem Entsetzen an. »Nein! Nehmen Sie das Ding weg von mir! Stopp … stopp!«

Ich verschränkte meine Hände fest hinter dem Rücken. Gütiger Gott, warum hatte sie überlebt?

Junipers Augen wanderten umher, ihre Schreie wurden schwach. Dann fiel ihr Blick auf mich. Sie hob einen zitternden Finger und mir drehte sich der Magen um, als ich merkte, dass ihr Nagel abgerissen worden war.

»Du warst da«, sagte sie. Sie versuchte, sich auf mich zu stürzen, aber ihre Beine gaben nach. Die Sanitäter mussten sie vom Boden hochheben. Auch wenn ihr Körper sie verriet, kämpfte Juniper weiter. »Du warst dabei, Everly! Du hast es gesehen … Sag es ihnen … sag es ihnen, bitte!«

Ihr Gesicht verzog sich, als sich eine warme Hand schützend auf meine Schulter legte.

»Du solltest nach Hause gehen, Everly.« Die Stimme meines Vaters war ruhig und tröstete mich, sobald ich sie hörte. Papa wusste immer, was zu tun, was zu sagen war. Er wusste, dass der richtige Weg nicht immer der einfache war.

Manchmal war es beängstigend. Manchmal verlangte er von einem, böse Dinge zu tun.

»Du warst es!« Juniper schrie mit gefletschten Zähnen und schüttelte schwach den Kopf, als sie auf die Trage gelegt wurde. »Du warst es! Du hast mich da unten zurückgelassen! Du bist ein Monster, Kent Hadleigh! Du und deine Schlampe von Tochter! Victoria!« Juniper lachte, nachdem sie den Namen meiner Halbschwester geschrien hatte und der Schrecken der Hysterie gewichen war. Ihre Trage wurde in den Krankenwagen geschoben, aber das hielt sie nicht davon ab, mich wieder anzuschauen und bösartig zu sagen: »Du hast zugesehen. Du hast zugesehen und nichts getan.«

Der Gerichtssaal war an diesem Abend voll.

Seit das alte Gerichtsgebäude in die Historische Gesellschaft umgewandelt worden war, wurde der Gerichtssaal nur noch für Versammlungen von deren Mitarbeitern und Gönnern genutzt. Zumindest hatten wir uns diese Illusion bewahrt. Die zwei Dutzend Menschen, die sich dort versammelt hatten, waren tatsächlich Wohltäter der Gesellschaft. Sie alle hatten Zeit, Geld und Loyalität für die Ziele meines Vaters gespendet.

Loyalität gegenüber meinem Vater bedeutete Loyalität gegenüber den Libiri. Kinder des Tiefsten, Verehrer seiner großen Macht. Wir allein würden die Früchte seiner Gnade ernten, wenn er entfesselt würde. Wenn wir unsere Ziele erfüllten, würde unser Gott frei sein, diese Welt würde sich verändern und wir würden seine Gunst erhalten. Aber heute Abend wurden diese Ziele erschüttert. Zerschmettert.

Während sich die Gemeinde unten im Gerichtssaal ängstlich zusammenkauerte, versammelte sich meine Familie auf dem Dachboden. Die Spannung in der Luft war greifbar, als könnte ich das Ringen der Hände, das Schlurfen der Füße und das unangenehme Geflüster wahrnehmen, das von unten durch die abgestandene Luft driftete. Das Grollen eines fernen Donners ließ mich erbeben und ich starrte an die Decke, in der Erwartung, dass sie jeden Moment einstürzen würde.

Wir hatten keine Ahnung, wie furchtbar die Wut des Tiefsten sein konnte. Noch nicht.

Indem ich meinen Blick nach oben richtete, konnte ich dem schrecklichen Anblick zu meinen Füßen ausweichen – der gefangene Dämon meines Vaters, Leon, wand sich in einem Bannkreis, während ihn der Zorn über das heutige Versagen traf.

Kent Hadleigh war immer ein ruhiger Mann gewesen. Gelassen, gefasst, wortgewandt. Deshalb vertrauten ihm die Menschen und setzten ihr Vertrauen in seine Führungsqualitäten. Aber diejenigen von uns, die ihm am nächsten standen, wussten, dass die Wut unter der Oberfläche brodelte. Gerechte Wut, die er entfesseln würde, sobald er hinter verschlossenen Türen war.

Dämonen konnten fast alles heilen, aber Leons Fleisch war roh und von tiefen Wunden durchzogen. Die Worte, mit denen mein Vater ihm Schmerz zufügte, klangen so hässlich, so hasserfüllt.

»Scissa carne«, rief er erneut und Leon stieß einen Laut aus, der einem erstickten Schrei glich. »Cum ardenti sanguine.«

Der Geruch von verbranntem Fleisch verursachte bei mir Übelkeit. Meine Augen flackerten schnell zu meiner Mutter, die neben dem Bannkreis des Dämons stand und etwas murmelte. Sie hatte den Kreis selbst gezeichnet; Ringe, Linien und Runen, die sorgfältig zusammengesetzt waren, um den mächtigen Höllenhund darin zu halten. Der Zauberspruch, den sie sprach, stärkte die Macht meines Vaters, der selbst keine hatte.

Es herrschte eine kurze Stille, die nur von Leons schwerem Atmen erfüllt war, bevor mein Vater weitermachte: »Sie ist fünfzehn! Ein verdammtes Kind ist dir entkommen! Erwartest du von mir, dass ich das als etwas anderes ansehe als Trotz?«

Neben mir grinste mein Stiefbruder Jeremiah mit sadistischer Befriedigung. Meine Stiefschwester Victoria sah gelangweilt aus, ihre Mutter Meredith auch. Das Leiden vor ihnen bedeutete ihnen nichts, als ob die elenden Schreie nicht einmal an ihre Ohren drangen.

»Scissa carne!«

Auf der anderen Seite des Bannkreises begegnete ich den Augen meiner Mutter. Ihr blondes Haar war zurückgebunden, ihre blauen Augen waren dunkel vor Macht, während sie ihre Magie ausübte. Meine Mutter konnte ohne Worte zaubern; mit bloßer Absicht und Konzentration konnte sie die Elemente herbeirufen, Gegenstände bewegen und sie verzaubern, damit sie sich so verhielten, wie sie es wünschte.

Um selbst Magie anwenden zu können, brauchte mein Vater das kleine Buch, das er gerade fest in der Hand hielt. Ein Grimoire, das über die Generationen unserer Familie weitergegeben wurde und es jedem nachfolgenden Patriarchen ermöglichte, nicht nur Magie anzuwenden, sondern auch den Dämon zu kontrollieren, dessen Siegel darin geschrieben stand.

Niemand außer ein paar vertrauenswürdigen Anbetern wusste, was Leon wirklich war. Er sah fast menschlich aus, wie es Dämonen normalerweise taten. Wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie uns im Handumdrehen töten und sich an unserem Schmerz erfreuen. Oder schlimmer noch, sie würden die Menschen mit unwiderstehlichen Deals über den Tisch ziehen, im Austausch für den Besitz der Seele.

Sobald deine Seele verkauft war, gab es kein Zurück mehr. Du würdest ihnen auf ewig gehören, an einen Dämon gebunden und für die Hölle bestimmt sein.

Vater sagte, das sei ein Schicksal schlimmer als der Tod.

Außerhalb der Familie dachten die Leute, Leon sei von meinem Vater bei einer privaten Sicherheitsfirma angeheuert worden. Sie dachten dasselbe, als er meinem Großvater diente und dessen Vater und so weiter, bis hin zur Quelle von alldem: Morpheus Leighman. Der Mann, der den Tiefsten fand und seine Anbetung begann. Wie mein Vater war auch Morpheus kein Hexer gewesen. Die Magie lag nicht in seiner Blutlinie. Meine Mutter konnte sie nutzen, doch ich war nur mit einem Flüstern von Magie gesegnet, mit verwickelten Fäden der Macht, die ich kaum entwirren, geschweige denn kontrollieren konnte.

Aber wie mein Vater oft sagte, brauchte eine junge Frau keine Macht. Sie brauchte einen gehorsamen Geist und ein unterwürfiges Herz.

Schließlich hielt Vater inne. Er atmete tief ein und strich mit der Hand über sein kurzes graues Haar.

»Kehr sofort in dein Zimmer im Haus zurück«, sagte er mit heiserer Stimme zu dem Dämon, der in einem blutigen Haufen auf dem Boden lag. »Du darfst deinen Bannkreis nicht verlassen, es sei denn, ich gebe dir eine andere Anweisung.«

Leons goldene Augen schlossen sich, bevor er in einer Rauchwolke verschwand. Meine Schultern sackten in sich zusammen und die Anspannung, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie in mir trug, entlud sich schließlich. Als Mama sich hinkniete und mit einem Lappen schnell die Kreidestriche des Bannkreises wegwischte, beobachtete Meredith sie mit angewidert gerümpfter Nase. Sie verabscheute uns. Ich war der Beweis für die Untreue ihres Mannes, ein Beweis, den sie niemals vernichten konnte.

Die Frau meines Vaters und seine Geliebte im selben Raum zu haben, war das Rezept für eine Katastrophe. Zweifellos war es nur Vaters miese Laune, die Meredith davon abhielt, etwas Unhöfliches zu sagen.

»Macht euch präsentabel«, schnauzte Vater und klopfte Jeremiah gereizt auf die Schulter, bevor er sein Jackett grob zurechtrückte. »Alle Augen werden auf euch gerichtet sein, sobald wir den Raum betreten.« Sein Blick ruhte auf mir, so schwer, dass meine Schultern zuckten. »Bleibt ganz ruhig. Wir müssen ihnen versichern, dass wir die Kontrolle haben.«

»Ja, Vater.« Meine Worte waren so leise, dass ich mir nicht ganz sicher war, ob er mich gehört hatte. Wir folgten ihm aus dem Dachgeschoss. Jeremiah war ihm dicht auf den Fersen, dann Meredith, Victoria und schließlich meine Mutter und ich. Mamas Hände waren kalt, als sie meine umklammerte, während wir uns auf den Weg zum Gerichtssaal machten.

Wir hätten heute Abend in St. Thaddeus versammelt sein sollen. Es war die erste Kirche, die vor über hundert Jahren in Abelaum errichtet worden war, und wir hatten sie als Ort der Anbetung für unseren Gott beansprucht. Aber in den Wäldern um die Kirche und dem nahe gelegenen White-Pine-Minenschacht wimmelte es noch immer von staatlichen und örtlichen Polizeikräften, die nach Hinweisen darauf suchten, was genau mit Juniper geschehen war. Die örtliche Polizei hatte meinen Vater fest in der Tasche, aber die anderen waren eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr.

Wenn sie die Kirche finden würden, würden sie dann die Blutflecken finden? Würden sie erkennen können, dass die Kerzen erst kürzlich angezündet worden, dass die Kirchenbänke mit fließenden weißen Gewändern bedeckt waren, dass der Kräuterduft des Weihrauchs noch in der Luft hing? Würden sie die Schuld meiner Mutter sehen? Die meines Vaters? Die meiner Schwester? Meine eigene?

Mamas Augen waren offen, aber ihr Geist war an einem weit entfernten Ort. Mächtige Hexen wie sie konnten ihr spirituelles Selbst jenseits des Schleiers in die riesige Weite versetzen, die als das Betwixt bekannt war, einen Ort außerhalb von Zeit und Raum.

Eine erfahrene Hexe wie Mama konnte dort wandern, aber es war gefährlich. Sie hatte mir nie erlaubt, es zu versuchen.

Im Betwixt konnte man viele Dinge sehen und entdecken. Man konnte durch die Zeit gehen, in die Zukunft oder die Vergangenheit sehen, sich mit Geistern und jenseitigen Wesen verbinden, sogar mit Gott selbst.

Die Türen des Gerichtssaals öffneten sich, und die gesamte Gemeinde zuckte vor Angst zusammen, als mein Vater den Gang hinunter zum Podium schritt. Der Rest von uns nahm vorne im Raum Platz: Meredith, Victoria und Jeremiah auf der einen Seite, meine Mutter und ich auf der anderen.

Als mein Vater sich dem Saal zuwandte, verstummte die Versammlung. Bald war das einzige Geräusch das Prasseln des Regens auf dem Dach des Gerichtsgebäudes, unterbrochen vom Donner.

Vater schenkte uns einen kurzen Blick, dessen Intensität mein Inneres verdorren ließ.

»Heute Abend wollten wir uns hier versammeln, um zu beten und zu danken«, sagte er. »Stattdessen versammeln wir uns in Trauer, in Reue. Denn wir haben unsere größte Berufung verfehlt.«

Ein Raunen des Entsetzens und der Angst ging durch den Raum. Vater seufzte schwer und hielt sich an den Rändern des Podiums fest, während er auf uns herabblickte: seine Familie, seine Herde.

Donner krachte wieder, das Grollen war lauter denn je. Das Gebäude bebte und Mamas Hände zuckten. Wir konnten es beide spüren: eine Präsenz in unserem Hinterkopf. Wie Schlangen, die sich durch unsere Wirbelsäule schlängelten, wie Würmer, die sich in unsere Knochen gruben. Gott sah alles in dieser kleinen Stadt, aber er wurde von der Magie in meiner Mutter und mir angezogen.

»Eines Tages wird sich unser Gott erheben«, sagte Vater und seine Augen blickten mich mit einem schweren Gefühl der Endgültigkeit an. »Er wird ein gesegnetes Gefäß wählen, er wird unter uns wandeln. Er wird diejenigen segnen, die ihm treu geblieben sind, und er wird denen, die sich weigern zu glauben, heiliges Leid zufügen. Aber zuerst müssen wir unsere Pflicht erfüllen. Wir müssen drei Seelen opfern.«

Jemand in der Menge schniefte und sein zitternder Atem ließ mich zusammenzucken.

»Juniper Kynes sollte das erste Opfer sein«, sagte Vater grimmig. »Meine treue Tochter Victoria hat sie zu uns gebracht, so behutsam, wie man ein unschuldiges Lamm führen würde. Aber es liegt in der Natur des Menschen, zu versagen. Unser Opfer entkam. Sie hat sich Gott widersetzt, sie hat ihr Blut verschwendet, sie hat ihr Leiden vergeudet. Deshalb sind wir hier versammelt, um Vergebung zu erbitten. Und um den großen Verrat, der uns widerfahren ist, von ganzem Herzen zu verurteilen.«

Es gab einen so lauten Donnerschlag, dass mehrere Menschen verzweifelt aufschrien. Einige fassten sich vor Schreck an die Brust, andere drückten die Augen zu.

»Wer von uns ist der Verräter?«, fragte Meredith, ihre scharfe Stimme zerrte an meinen rauen Nerven. »Bei den Libiri gibt es keinen Platz für Untreue. Gott sieht alles.« Sie nickte entschlossen, und obwohl sie nicht zu uns hinübersah, taten es meine Halbgeschwister. Victorias Gesichtsausdruck war unmöglich zu lesen, aber Jeremiahs zusammengekniffene Augen waren scharf und misstrauisch.

Meine Mutter und ich hatten unsere Pflicht getan. Mama leitete das Opfer, ich war Zeugin.

Keine von uns konnte wissen, dass Juniper entkommen würde. Sie war in eine überflutete Mine geworfen worden, sechs Meter tief in einen schlammigen Schacht, dann hatte man den Eingang versiegelt und sie ihrem Schicksal überlassen.

Mein Magen krampfte sich bei den ekelerregenden Erinnerungen zusammen. Die Schreie, das Blut. Sie hatte uns angefleht, aufzuhören.

Wir hätten aufhören sollen.

Mamas Finger drückten warnend fester zu. Sie war keine Wahrsagerin, wie es meine Großmutter Winona gewesen war, aber sie besaß dennoch die unheimliche Fähigkeit, meine Gedanken zu spüren. Meine Ängste sickerten in ihre ein und hielten sich zwischen uns.

»Der Verräter wird gefunden werden«, sagte mein Vater mit schweren Worten, während sein Blick über die Menge schweifte. »Der Tiefste kennt ihr Herz, ihre Untreue. Vergeltung wird kommen. Habt Vertrauen! Gottes Wille lässt sich nicht aufhalten. Juniper mag für uns jetzt unerreichbar sein, aber es gibt noch andere Möglichkeiten aus ihrer Blutlinie.« Geflüster ging durch die Menge und der Name »Marcus« fiel aus mehreren Mündern. »Jetzt bitte ich euch alle, direkt nach Hause zu gehen. Seid vorsichtig, behaltet euren Glauben im Herzen, aber nicht auf euren Zungen. Ich werde heute Abend mit dem Sheriff sprechen. Spart eure Worte, wenn jemand fragt, was ihr gesehen habt. Möge der Tiefste sich uns allen erbarmen.«

»Möge der Tiefste sich erbarmen«, riefen die Anwesenden. Meine Lippen waren taub, als ich die Worte wiederholte.

Als sich die Menge zerstreut hatte, führte mich Mama auf den Flur hinaus. In der Historischen Gesellschaft war es dunkel, alle Lichter außer denen im alten Gerichtssaal und im Eingangsbereich waren ausgeschaltet. Mama zerrte mich durch die Menge und führte mich mit eiligen Schritten in einen leeren Lagerraum.

Sie ließ meine Hand los und ging in dem kleinen, dunklen Raum umher. Ich beobachtete sie einen Moment lang und wartete darauf, dass sie etwas sagen würde, doch sie rang nur stumm die Hände.

»Mama, was –«

Sie ergriff meine Arme, bevor ich etwas sagen konnte.

»Sprich mit niemandem darüber«, flüsterte sie mit Tränen in den Augen. »Ich muss es dir sagen … Everly, du musst die Wahrheit erfahren –«

Wir zuckten zusammen, als die Tür aufgestoßen wurde. Mein Vater stand da, seine Augen wechselten zwischen uns hin und her, die Brauen zusammengezogen.

»Ich muss mit dir sprechen, Heidi«, sagte er. »Alleine. Jetzt.«

Sie folgte meinem Vater in den leeren Gerichtssaal zurück. Der Rest der Gemeinde verließ den Saal, und die düstere Stille in der Menge sagte mehr, als Worte es je könnten. Keiner wagte es, allein zu seinem Auto zu gehen. Sie gingen in Zweier- und Dreiergruppen, kauerten sich zusammen und blickten vorsichtig in die tiefen Schatten der Bäume.

Während ich auf die Rückkehr von Mama wartete, durchdrang ein scharfer, eindringlicher Schrei die Nacht. Diejenigen, die das Gebäude noch nicht verlassen hatten, blieben wie erstarrt stehen und blickten sich gegenseitig an, die Augen weit aufgerissen aus Angst vor dem, was in der Dunkelheit lauerte. Der Tiefste war nicht das einzige seltsame Wesen, das diese Stadt bewohnte. Abelaum war wie ein Strudel; der Schleier war hier dünn und die Anwesenheit des Tiefsten zog alle möglichen seltsamen Kreaturen an. Diese Kreaturen waren nicht freundlich; sie waren nicht die magischen Wesen aus den Märchenbüchern meiner Kindheit. Sie waren Raubtiere, ewig gefräßig und übernatürlich stark. Die Menschen waren eine leichte Beute.

»Sie hätten sie fressen sollen.«

Die Stimme meiner Schwester ließ mich zurückschrecken. Bevor ich mich umdrehen konnte, legte sie ihre Arme um meine Taille und umarmte mich, als wolle sie mich trösten, wobei ihr Kinn auf meiner Schulter ruhte. Aber ihre Worte waren alles andere als tröstlich.

»Vater sagte, es bedürfe mächtiger Magie, um Juniper vor den Eld zu verstecken. Selbst Leon konnte sie nicht finden.« Sie roch nach künstlicher Vanille, ihre Acrylnägel tippten leicht gegen mein Schlüsselbein, während sie mich festhielt. »Wie ist das möglich, Ev? Hm? Weil die einzigen Menschen in der Familie, die über mächtige Magie verfügen, Dad sind … und deine Mutter.«

Sie lachte, als ich mich ruckartig aus ihrer Umklammerung löste und meinen Pullover fester um mich zog. Vor weniger als zweiundsiebzig Stunden hatte sie Juniper in den Wald geführt. Sie hatte ihr LSD verabreicht, gewartet, bis die Halluzinationen einsetzten, und Juniper dann direkt nach St. Thaddeus geführt.

Sie hatte ihre beste Freundin aus Loyalität zu Gott verraten. Sie hatte nicht einmal gezuckt, als Juniper schrie. Sie hatte nicht geweint. Es war unheimlich, aber meine Schwester war schon immer gut darin gewesen, ihre Rolle zu spielen.

Es war unmöglich zu wissen, wer sie wirklich war. Sie war fünfzehn und trug ihre Emotionen wie eine Maske, die sie sich nach Belieben aussuchen konnte.

»Was willst du damit sagen?« Selbst bei geringer Lautstärke kam mir meine Stimme zu laut vor. Sie fühlte sich immer zu laut an. Aber ich war dazu bestimmt, gesehen und nicht gehört zu werden.

Sie lächelte mich fest an, als ob es sie schmerzen würde.

»Vielleicht gar nichts«, sagte sie unschuldig. »Vielleicht versuche ich nur, herauszufinden, was zum Teufel wir falsch gemacht haben.« Sie trat näher, den seltsamen Gesichtsausdruck noch immer eingefroren. »Aber weißt du was? Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Dad hat vor sechzehn Jahren einen Fehler gemacht, als er beschlossen hat, deine Hurenmutter zu ficken.«

Die Worte bohrten sich in meine Brust. Victoria winkte abweisend mit der Hand, ihre Stimme nahm einen leichten Ton an, als sie sagte: »Aber Fehler passieren und Gott sieht sie. Er wird dafür sorgen, dass sich um diese Fehler gekümmert wird.« Sie griff nach oben und berührte zärtlich eine Strähne meines blonden Haares, das ein Spiegelbild desjenigen meiner Mutter war. »Du wirst nie die Tochter sein, die er wollte. Egal, wie sehr deine Mutter versucht, mich zu sabotieren. Vielleicht solltest du dir Gedanken darüber machen, wer dich beschützen wird, wenn sie nicht mehr da ist. Mami wird nicht ewig da sein.«

»Es ist Zeit zu gehen, Mädels«, rief Meredith scharf und winkte uns vom Flur aus zu. Victoria strich sich das braune Haar über die Schulter, als sie sich abwandte, aber ich blieb, wo ich war. Mama sprach immer noch mit meinem Vater und ein Teil von mir wollte sie nicht mit ihm allein lassen.

Victorias Worte hallten immer wieder in meinem Kopf nach.

Wer wird dich beschützen, wenn sie nicht mehr da ist?

Innerhalb von zwei kurzen Jahren hatte ich meine Antwort. Als Mama sich das Leben nahm, ließ sie mich allein.

Und es gab niemanden, der mich beschützen konnte.

Erde – Gegenwart

Der Nebel rollte um meine Knöchel wie Meereswellen. Der Wald war dunkel, aber das Mondlicht fiel durch die Kiefernnadeln in gebrochenen Schächten. Die Erde war kühl unter meinen nackten Füßen, als ich ziellos zwischen den Bäumen umherging.

Die Nacht war still. Die Kreaturen des Waldes flohen vor mir, der Gesang der Grillen verstummte.

Meine Beute war nah. Ihr Atem war rau, schnell vor Angst. Ihre Schritte waren laut und unbeholfen. Sie warf panische Blicke über ihre Schulter und wurde jedes Mal, wenn sie mich sah, noch verzweifelter.

Egal wie schnell sie rannte, es würde nicht schnell genug sein.

Ihr Stiefel blieb an einer Baumwurzel hängen, sie stolperte und fiel zu Boden. Sie richtete sich auf, sah mich an und flüsterte verzweifelt: »Bitte, Everly. Bitte, tu das nicht.«

Ihre Brille war bei dem Sturz zerbrochen. Ihre Handflächen waren blutig, als sie sie flehend hochhielt.

Meine Brust war hohl und kalt. Irgendetwas kratzte an der Innenseite meines Schädels und drückte an die Rückseite meiner Augen. Eine Stimme flüsterte in meinem Kopf, rau und fordernd: »Töte sie. Töte sie. Töte sie.«

Das Messer in meiner Hand fing das Mondlicht auf und glitzerte. Ich wusste, was ich zu tun hatte.

»Bitte, Everly!« Tränen liefen ihr über das Gesicht. »Du musst dich erinnern. Es ist wichtig, bitte, du musst dich erinnern.«

Ich stand über ihr und neigte meinen Kopf langsam zur Seite. Ihr Blut würde diesen Wald bemalen. Es würde mein größtes Kunstwerk werden.

»Sybil kennt den Weg«, flüsterte sie. Sie sagte es noch einmal. Und noch einmal.

Ihre Worte wurden schneller. Sie liefen ineinander über.

Meine Ohren klingelten. Meine Lunge schmerzte. Das Kratzen in meinem Schädel hörte nicht auf.

Ich wollte, dass es aufhört.

Ich hob das Messer, aber sie reagierte nicht. Sie flüsterte einfach weiter.

»Dein Blut wird diesen Boden nähren, Raelynn«, sagte ich. Meine Stimme klang nicht wie meine eigene.

Sie verstummte augenblicklich. Ihre Augen waren weit aufgerissen und sie war still wie ein Stein. Dann, ganz langsam, öffnete sie ihren Mund. Weit. Zu weit. Ihr Kiefer sprang hörbar auseinander und sie schrie –

Ich wurde wachgerüttelt.

Mein Skizzenbuch rutschte von meinem Schoß und schlug auf dem Holzboden auf. Buntstifte rollten von mir weg über den Schreibtisch und fielen einer nach dem anderen auf den Boden, bevor ich sie auffangen konnte.

»Scheiße – verdammt noch mal!« Ich knallte mit dem Kopf an die Tischplatte, als ich versuchte, darunter durchzukriechen, um sie zu greifen. Einen Moment lang saß ich auf dem Boden, rieb mir den Kopf und tat mir selbst leid.

Es war schon spät. Die Bibliothek würde jeden Moment schließen. Verdammt, ich musste schon seit Stunden geschlafen haben. Mit einem schweren Seufzer sammelte ich meine heruntergefallenen Sachen ein und kroch auf die Beine, bevor ich alles in meiner Tasche verstaute.

In der Universitätsbibliothek war es still; das einzige Geräusch war der Regen, der durch das große Buntglasfenster über den Eingangstüren prasselte. Mein Kopf schmerzte, doch die Erinnerung an meinen Albtraum war bereits verblasst. Alles, was blieb, war dieser Name.

Raelynn. Wer zum Teufel war Raelynn?

Das Semester würde erst in ein paar Wochen beginnen, aber ich hatte trotzdem den größten Teil meines Sommers hier in der Bibliothek verbracht. Ich liebte den staubig-vanilligen Geruch der Bücher. Ich liebte die versteckten Nischen, die gewölbte Decke und das gedämpfte Licht der alten Wandlampen an den Wänden.

Sie war mein Zufluchtsort, mein kleiner Vorgeschmack auf die Freiheit; ein Einblick in all die Wunder der Welt, die auf mich warteten.

Die darauf warteten, dass ich ging.

Ich befand mich im zweiten Stock der Bibliothek und überblickte den Eingangsbereich, umgeben von hohen Regalen und verstreuten Schreibtischen. Einer meiner Bleistifte war mir runtergefallen und ich kniff die Augen zusammen, als ich meine Hand danach ausstreckte. Ich stellte mir vor, wie er zu mir rollte, zurück zum Fußende meines Stuhls, damit ich ihn aufheben konnte.

Es hat nicht einmal gewackelt.

Der Versuch, Magie anzuwenden, war wie das Dehnen eines steifen Muskels oder das Schreiben mit der linken Hand. Es erforderte intensive Konzentration, und selbst dann war meine Kontrolle bestenfalls schwach.

Zähneknirschend krümmte ich meine Finger, als wollte ich den Bleistift zu mir ziehen.

Der Bleistift flog vom Boden auf und sauste durch die Luft. Er bohrte sich in die Wand hinter mir und verfehlte nur knapp meinen Kopf, als ich mich duckte. Verdammt. Hastig riss ich den Bleistift aus der Wand und zuckte zusammen, als ich das Loch sah, das er hinterlassen hatte.

Hoffentlich würde es niemand bemerken.

Es war schon so spät, dass ich sicher den letzten Bus verpasst hatte. Ich würde in der Dunkelheit nach Hause joggen müssen. Die meisten Leute hier würden sich nach Sonnenuntergang nie allein auf die Straße trauen, aber mir machte das nichts mehr aus. Wenn ich auf der Straße blieb, würde es mir wahrscheinlich gut gehen.

Wenn ich das nicht täte, würde es einen letzten Albtraum geben, bevor alles vorbei wäre.

Schritte in der Nähe ließen mich zusammenzucken, aber ich seufzte erleichtert auf, als William Frawley mit einem neugierigen Blick auf seinem bebrillten Gesicht die Bücherregale umrundete. Er war einer der Bibliothekare und saß normalerweise hinter dem halbmondförmigen Schreibtisch im Eingangsbereich, die Nase in ein Buch vertieft.

»Geht es dir gut?«, fragte er. »Ich habe ein Geräusch gehört.«

»Ich habe mir das Knie aufgeschlagen«, sagte ich, zuckte zusammen und rieb mir die Stelle, um meiner Lüge Glaubwürdigkeit zu verleihen. »Tut mir leid. Habe ich jemanden gestört?«

»Es gibt niemanden mehr, den man stören könnte.« Er gluckste leicht und hielt seinen Schlüsselbund hoch. »Ich wollte gerade anfangen abzuschließen.«

»Ah, verdammt, ich bin wieder zu spät. Tut mir leid.« In aller Eile stopfte ich die letzten Sachen wahllos in meine Tasche. »Ich habe auch noch einen Stapel Bücher unten, wenn es nicht zu viel Mühe macht …«

»Kein Problem.« Sein Blick fiel auf meinen Zeichenblock und er hob ihn auf, bevor ich ihn in meine Tasche stecken konnte. Ich hatte das Buntglasfenster skizziert, dessen Scheiben im Licht der untergehenden Sonne leuchteten. »Ist es das, woran du hier oben gearbeitet hast?« Ich nickte und sein Lächeln wurde breiter. »Es ist wunderschön.«

Als ich ihm das Skizzenbuch aus den Händen nahm, sagte ich: »Mama hat immer davon gesprochen, wie gerne sie es malen würde. Sie liebte dieses Fenster. Wie die Sonne hindurchscheint, die Farben. Sie sagte immer, es sei wie Magie.«

Williams Lächeln wurde verlegen, und er rieb sich den Nacken. »Es tut mir leid, Ev. Ich wollte nicht …«

»Es macht mich nicht traurig, von meiner Mutter zu erzählen«, versicherte ich ihm und lächelte sanft, während ich das Buch in meine Tasche steckte. »Es ist fünf Jahre her. Es ist in Ordnung.«

Fünf Jahre sind vergangen, seit sie diese Erde verlassen hatte. Fünf Jahre, seit sie aus meinem Leben verschwunden war. Fünf Jahre allein.

Es war in Ordnung, auch wenn die sich windende Angst in mir etwas anderes sagte.

»Ich überlasse es Ihnen, weiter abzuschließen«, sagte ich und warf mir meine Tasche über die Schulter. »Kann ich die Selbstverbuchung für meine Bücher benutzen?«

»Ja, natürlich. Oh, äh – Everly?«

»Ja?« Ich blieb am oberen Ende der Treppe stehen. Will hustete unbeholfen.

»Ein paar Freunde und ich werden dieses Wochenende mit der Fähre nach Seattle fahren«, sagte er und seine Stimme knackte ein wenig. Er räusperte sich. »Wir gehen in ein Lokal namens Unicorn Bar. Scheint ein Ort zu sein, der dir gefallen könnte, deshalb … äh … habe ich mich gefragt …«

Mein Magen drehte sich um. Ich setzte ein entschuldigendes Lächeln auf. »Es tut mir leid, Will. Ich helfe meinem Vater dieses Wochenende bei der Historischen Gesellschaft. Ich habe es ihm versprochen.« Mit einem hilflosen Achselzucken fügte ich hinzu: »Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß!«

»Es muss dir nicht leidtun, das ist – Das ist völlig in Ordnung. Ja, ja, natürlich. Vielen Dank. Äh, wir sehen uns später!« Er winkte, sein Gesicht war knallrot.

»Bis dann!« Mit einem Winken verließ ich ihn und ging eilig die Treppe hinunter. Ich behielt mein Lächeln bei, bis ich aus seinem Blickfeld verschwunden war.

Ich hatte reichlich Erfahrung damit, Masken aufzusetzen und mich in jede Rolle einzufügen, die von mir verlangt wurde. Mit dreiundzwanzig konnte ich leichter lügen als die Wahrheit sagen.

Will war freundlich. Süß, höflich. Die Art von Mann, mit der ich gerne eine Fährfahrt nach Seattle unternommen hätte.

Aber das war nicht möglich. Es war nicht erlaubt.

Während die meisten jungen Erwachsenen in meinem Alter planten, von Abelaum wegzuziehen und in Seattle oder Tacoma bessere Möglichkeiten zu finden, hatte ich keine solchen Pläne. Ich konnte es nicht. Selbst wenn ich mich auf den Weg machte und nie mehr zurückblickte, würde Abelaum mich nicht gehen lassen.

Mein Vater und sein Gott würden mich nicht gehen lassen.

Mama hatte mich gewarnt. Ihre letzten Worte, die auf einen Zettel gekritzelt waren, den ich am Morgen, als ihre Leiche entdeckt wurde, unter meinem Kopfkissen fand, sagten mir die Wahrheit, die sie zu Lebzeiten nicht hatte aussprechen können.

Ich bin die Verräterin. Ich habe Juniper gehen lassen und sie vor den Blicken des Dämons abgeschirmt. Diese Fäulnis darf sich nicht ausbreiten. Beanspruche deine Macht oder der Tiefste wird alles verschlingen, was du bist, und dich zu seinem Gefäß machen. Sybil kennt den Weg.

Das war alles, was sie geschrieben hatte. Wie das Gerede einer verrückten Frau.

Die Albträume begannen nach ihrem Tod. Ihr Selbstmord und der Brief, den sie mir hinterlassen hatte, zerrissen mein Leben und machten mich fertig. Ich fürchtete nicht mehr nur das Leid, das mein Vater und seine Sekte anderen zufügen würden; jetzt wusste ich genau, wie viel Leid für mich bestimmt war.

Der Tiefste brauchte ein Gefäß. Mama behauptete, ich sei dieses Gefäß. Meine Magie, so wild und ungeübt sie auch sein mochte, würde dem Gott die Kraft geben, die er brauchte, wenn er schließlich aus seiner Ruhestätte auftauchte.

Dieses Schicksal würde ich auf keinen Fall akzeptieren. Egal, was es kostete, egal, wie sehr es wehtat oder wie viel Angst ich hatte, ich würde lieber meiner Mutter ins Grab folgen, als eine hirnlose Fleischpuppe für eine alte Gottheit zu werden.

Leider hatte ich weder eine Ahnung, wer ›Sybil‹ war, noch wie ich dem Gott entkommen konnte. Ihr Name verfolgte mich wie ein Geist in meinen Träumen. Mit jeder Nacht, die verging, wurden meine Albträume häufiger und lebhafter. Manchmal fürchtete ich, dass sie gar keine Träume waren.

Sie fühlten sich zu real an.

Ein scharfer Schmerz drang in meinen Hinterkopf ein, wie eine Nadel, die in meine Wirbelsäule stach. Wehklagend kniff ich die Augen zusammen und stolperte vorwärts, bis ich mich am Treppengeländer festhalten konnte.

Meine Handflächen waren kalt vor Schweiß. Meine Augen bewegten sich schnell hinter meinen geschlossenen Lidern, zuckten und rollten unkontrolliert.

Geflüster umgab mich. Wütende, nicht wahrnehmbare Worte jagten mir Schauer über den Rücken. Eine schwere Präsenz schwebte über mir und erfüllte mich mit Schrecken.

Es würde vorbeigehen. Ich musste einfach atmen und mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Das glatte Holz unter meinen Fingern, der strömende Regen, das entfernte Gemurmel von Gesprächen und das leise Umblättern von Seiten. Ich musste mich daran erinnern, wo ich war. Wer ich war. Warum ich hier war …

Das Vibrieren meines Telefons in der Hosentasche riss mich aus diesem Nebel. Meine Augen flogen auf und ein leises Keuchen entrang sich mir. Ich blinzelte schnell mit den Augen, um wieder klar sehen zu können, und bemerkte eine SMS von Jeremiah.

Beeil dich. Die Jungs und ich gehen gleich.

So ein Mist. Dad muss ihm gesagt haben, dass ich heute auf dem Campus war. Mit Jeremiah und seinen Freunden in seinem engen Auto festzusitzen, war das Letzte, was ich tun wollte. Vater war den ganzen Tag unterwegs gewesen und hatte meine Autoschlüssel in seinem Büro eingeschlossen, also war ich früher hierhergejoggt und wollte mit dem Bus nach Hause fahren.

Als ich die Regale im ersten Stock und den Bücherstapel erreichte, den ich dort abgestellt hatte, kribbelte es mir wieder im Nacken.

»Hallo, Everly.«

Marcus Kynes winkte, als er sich näherte, ein kleines, unsicheres Lächeln im Gesicht. »Es ist spät. Soll ich dich mitnehmen?«

Marcus war jetzt Kapitän der Fußballmannschaft an der Universität – der gleichen Mannschaft, für die Jeremiah spielte. Die beiden waren sich im Laufe der Jahre sehr nahegekommen. Nachdem Juniper in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden war, nahm Jeremiah den jüngeren Mann unter seine Fittiche.

Vater wollte, dass wir Marcus in der Nähe behielten. Gott würde kein weiteres Versagen akzeptieren.

Marcus wäre besser dran gewesen, wenn er weit weg von unserer Familie geblieben wäre. Trotzdem war ich dankbar für die Gelegenheit, nicht mit meinem Bruder nach Hause fahren zu müssen.

»Das wäre super, danke. Ich muss nur noch meine Bücher ausleihen.«

Unser Atem bildete Wolken in der kalten Nachtluft, als wir von der Bibliothek in Richtung des Studentenparkplatzes gingen. Die Universität Abelaums war ein zwischen den Bäumen verstecktes Relikt, eine architektonische Schönheit aus der Blütezeit des Bergbaus. Ihre gotischen Türme ragten so hoch wie die Kiefern, ihre steinernen Wege waren mit Moos bewachsen und ihre grauen Wände mit Efeu. Wenn Unterricht stattfand, leuchteten die Fenster in den Fluren in der Nacht wie Leuchttürme. Aber heute Abend waren die vielen alten Gebäude der Schule dunkel, bis auf die Bibliothek hinter uns.

Eines Tages würde mein Studium trotz allem mein Ticket hier raus sein. Geschichte zu studieren galt nicht gerade als Erfolgsrezept, aber das war mir egal. Eines Tages würde ich Abelaum verlassen, ich würde Washington verlassen; vielleicht würde ich sogar das Land verlassen. Die göttlichen Einflüsterungen in meinem Kopf würden verschwinden, die ständige Angst vor Schmerz und Vergeltung würde verschwinden.

Ich würde mir einen Job suchen. Ich wollte alte Sprachen erforschen, mich mit der Schönheit und dem Schrecken der Geschichte umgeben. Die Vergangenheit hat die Menschheit geprägt; wir alle sind die jüngste Manifestation einer langen Reihe menschlicher Entscheidungen.

Einige von uns haben sich durch Entscheidungen manifestiert, die weitaus bösartiger waren als andere.

»Letzte Woche hatte Juniper Geburtstag«, sagte Marcus plötzlich. »Ich wollte sie anrufen, aber ich glaube, ihre Nummer wurde abgeschaltet, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde.«

Wir gingen durch Pfützen, ich zog die Kapuze meiner Jacke hoch, um mich vor dem Regen zu schützen.

Und um mein Gesicht vor ihm zu verbergen.

»Meine Mutter will auch nie darüber reden«, sagte er, als ich nicht antwortete. »Keiner will das. Alle fühlen sich unwohl, wenn ich sie erwähne.«

»Es tut mir leid, Marcus«, sagte ich langsam, aber er schüttelte den Kopf.

»Ich verstehe schon. Besonders nach den Anschuldigungen, die sie gegen deine Familie erhoben hat. Ich hätte es nicht ansprechen sollen.« Er klang so traurig. Verwirrt. »Ich habe sie in letzter Zeit einfach vermisst. Ich konnte mich nie richtig von ihr verabschieden, bevor sie gegangen ist.«

Eine vertraute Stimme erklang vor uns. Marcus hob die Hand zur Begrüßung der drei Männer, die auf uns zukamen, und ich unterdrückte ein Stöhnen.

»Sieh an, du bist also ein Gentleman und beschützt meine Schwester, Marcus«, stichelte Jeremiah, als er und seine Freunde – Sam und Nick – auf uns zukamen. »Aber mach dir keine Sorgen um sie. Niemand wird versuchen, diesen Freak zu entführen.«

Marcus blieb stehen, um mit ihnen zu reden, aber ich machte mir nicht die Mühe. Ich ging auf die Straße zu, fest entschlossen, das Risiko zu ignorieren. Aber Jeremiah packte mich am Arm, als ich versuchte, an ihm vorbeizukommen, und zog mich zurück.

»Hey, woah, nicht so eilig, Schwesterherz.« Er sagte diesen Kosenamen, als wäre er eine Beleidigung.

»Lass los«, sagte ich. Meine Fingerspitzen kribbelten – eine subtile Warnung, dass ich die Kontrolle verlieren könnte. »Ich gehe nach Hause.«

»Du und Marcus, ihr müsst mir zuerst bei etwas helfen«, sagte er, Nick und Sam nickten zustimmend.

»Ich kann dir helfen«, sagte Marcus. »Kein Problem.«

»Großartig.« Jeremiah lächelte; seine Augen blickten mich warnend an. Niemand könnte meinen Halbbruder je als nett bezeichnen, doch in seinem Lächeln lag jetzt sogar etwas Gemeines. Etwas, das mir das Gefühl gab, dass ich weglaufen sollte.

Er zerrte an meinem Arm und zog mich dicht an sich heran, während er uns zurück zum Campus führte. »Ich habe Coach Shelby gesagt, dass ich ein paar Kisten für ihn holen werde. Er sagte, sie stünden im Lagerraum im zweiten Stock der Calgary Hall. Ich hätte es fast vergessen.«

Sam lachte. Er klang übermütig, während Nick seine Kapuze aufgesetzt und die Hände in die Taschen gesteckt hatte. Ich versuchte, meinen Arm aus Jeremiahs Griff zu ziehen, aber anstatt mit mir zu kämpfen, legte er seinen Arm um meine Schultern. Er senkte seine Stimme, lehnte sich dicht an mein Ohr und zischte: »Tu einfach deine Pflicht, Everly.«

Die Panik schnürte sich wie ein Schraubstock um meine Lunge. Meine zitternden Hände waren so heiß, als wollte sich ein Feuer unter meiner Haut herausbrennen.

Ich zwang mich, mich zu beruhigen. Ich musste die Kontrolle behalten.

Wenn ich zerbrach – wenn das Kribbeln in meiner Brust weiter anschwoll –, hatte ich wirklich keine Ahnung, wie viel Chaos ich auslösen konnte.

Wir stiegen die Stufen zur Calgary Hall hinauf. Der Innenraum war dunkel und kalt, unsere Schritte hallten auf dem Steinboden wider. Die Türen klappten hinter uns zu und unterbrachen das Zirpen der Grillen und den Wind, der durch die Bäume strich.

Es war still wie ein Grab.

Jeremiah ließ meinen Arm los und legte warnend den Finger auf seine Lippen. Nick reichte Jeremiah ein Messer, das er unter seiner Jacke hervorzog. Meine Welt fühlte sich an, als würde sie kippen. Trotz des schwachen Lichts glühte alles um mich herum, schimmerte in einem violetten Glanz der Magie.

Meine Selbstkontrolle stand kurz vorm Bersten. Wie ein Ballon, der zu platzen drohte.

Jeremiah drehte sich zu Marcus um. Meine Sicht verengte sich. Die Zeit verlangsamte sich.

Die Forderungen des Tiefsten mussten erfüllt werden. Drei Seelen mussten gegeben werden. Das war unsere Pflicht. Das war Anbetung. Es war Glaube.

Aber als Jeremiah das Messer hob, schrie ich auf.

Alles ging zu schnell. Sam packte mich und hielt mich fest, während Jeremiah und Nick Marcus zu Boden rissen. Sam versuchte, mir den Mund zuzuhalten, aber ich biss in seine Hand, presste meine Zähne zusammen, bis ich Blut schmeckte und er mir auf den Hinterkopf schlug.

»Verdammt noch mal, du kleiner Psycho!« Er schlug weiter, doch ich wehrte mich und öffnete meinen Kiefer erst, als mir von der Wucht seiner Schläge schwindelig wurde.

»Jeremiah, hör auf!« Meine Stimme brach, als sie von den Wänden widerhallte. »Nicht so, bitte, tu es nicht!«

Er saß auf Marcus, während Nick seine Arme über dessen Kopf festhielt. Jeremiah schnitt die Klinge durch Marcus’ Hemd und bewegte sich erschreckend langsam und methodisch, während sein Opfer schrie und seine Beine nutzlos um sich schlugen.

Seine Schreie wurden immer schriller vor Schmerz, als Jeremiah die rituellen Zeichen in seine Brust ritzte. Jeremiah kicherte wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug, sein Lächeln wurde jedes Mal breiter, wenn Marcus sich wehrte, jedes Mal, wenn seine Schmerzensschreie verzweifelter wurden.

»Weißt du, was lustig ist, Kynes?«, fragte Jeremiah, brachte sein Gesicht nahe an das des anderen Mannes heran und zog die Klinge langsam über dessen Wange. »Deine verrückte Schwester hatte recht. Sie hatte mit allem recht.«

Die herzzerreißende Erkenntnis ließ den Schmerz aus Marcus’ Gesicht dahinschmelzen. Er sah zu mir hinüber und ich verschluckte mich an einem Schluchzen, während eine unbeantwortete Frage in seinen Augen stand.

Warum?

Jeremiah hob das Messer über seinen Kopf und rammte es Marcus in die Brust. Marcus gab ein leises Geräusch von sich, die Luft wurde aus ihm herausgepresst. Ich wehrte mich heftiger und schlug gegen Sams Griff, bis mein Schuh auf etwas Glitschiges stieß und ich ausrutschte, was uns beide zu Boden schickte.

Das Messer kam wieder herunter.

Und noch mal.

Und noch mal.

Ich war kurz davor, zu zerbrechen.

Blut sickerte auf den Boden und befleckte den Saum meines Kleides. Sams Atem roch widerlich, als er mir ins Gesicht wehte, sein Griff um meine Arme war so fest, dass ich blaue Flecken bekam.

Die Hitze in mir stieg schneller und schneller. Ich hatte keine Kontrolle mehr.

Violette und orangefarbene Lichtblitze erschienen hinter meinen Lidern, als ich meine Augen fest zusammenkniff. Das war nicht wahr. Ich war nicht hier. Ich war irgendwo anders, irgendwo, wo es ruhig und sicher war. Ich konnte das nicht noch einmal mit ansehen, ich konnte es nicht tun, ich konnte es nicht, ich konnte es nicht –

Der Druck, die unerträgliche Hitze brachen in mir auf. Einen Moment lang war ich nichts: schwebend, fliegend, körperlos. So frei wie der Wind.

Meine Augen blieben geschlossen, als ein kalter Luftzug mir einen Schauer über den Rücken jagte. Meine Wange lag an etwas Stacheligem und der Geruch von feuchter Erde stieg mir in die Nase.

Ich öffnete meine Augen.

Als ich meinen Kopf aus dem Gras hob, drehte sich alles. Bäume umgaben mich ebenso wie die dicken, stacheligen Ranken der wilden Brombeersträucher. Meine Kleidung war vom strömenden Regen durchnässt, meine Glieder waren so kalt, dass sie taub waren. Meine Tasche mit den Büchern war aufgerissen und mein Skizzenbuch lag im Schlamm, aufgequollen von der Feuchtigkeit.

Schnell packte ich meine Sachen zusammen und stand auf wackeligen Beinen.

Ich befand mich nicht mehr auf dem Universitätscampus. Der Wald umgab mich, die Schatten waren dicht und undurchdringlich. In der Dunkelheit zeichneten sich vage Silhouetten ab; ob es Bäume oder etwas anderes waren, konnte ich nicht mit Sicherheit sagen.

Langsam drehte ich mich um und mein Atem blieb mir im Hals stecken.

Ein Haus stand vor mir, größer und prächtiger als alles, was ich je gesehen hatte. In Dunkelheit gehüllt, sah es aus wie aus einem Märchen; ein verwinkeltes Schloss, das sich zwischen den Bäumen niedergelassen hatte. Die drei schmalen Türme ragten so hoch wie die Kiefern, deren Zweige sich wie die Umarmung eines Liebenden um die blassgrauen Steine legten. Die Fenster waren dunkel und von Ranken überwuchert, Moos bedeckte die Wände. Dicke Wurzeln ragten aus dem Boden und umrahmten die roten Eingangstüren des Hauses mit knorrigem Holz.

Geflochtene Fäden bedeckten die Türen wie ein Spinnennetz und Dutzende kleiner Talismane hingen am Eingangsbereich. Aus geflochtenen Zweigen, Schnüren und Fischgräten gefertigt, wiegten sie sich im Wind und klapperten, wenn sie aneinanderstießen.

Ich hatte schon öfter solche Schmuckstücke gesehen, die normalerweise an den Türen der abergläubischen alten Bewohner Abelaums hingen. Sie sollten die Aufmerksamkeit des Tiefsten abwehren.

Das konnte nicht real sein. Das musste ein Traum sein oder eine durch ein Trauma verursachte Halluzination. Ich hob die Hand, um mir das Gesicht zu reiben, hielt aber inne. An meinen zitternden Fingern klebte Blut, auch die Vorderseite meines Kleides war damit befleckt.

Das Blut von Marcus.

Meine Augen brannten und meine Kehle schwoll zu. Die Magie hatte ihren eigenen Willen und meine rebellierte wie eine wilde Bestie. Sie versuchte, mich auf die einzige Weise zu schützen, die sie konnte – indem sie mich spontan aus dem Chaos wegteleportierte. In diesem Moment, zurück in Calgary Hall, lag Marcus im Sterben oder war bereits tot.

Es gab nichts, was ich tun konnte. Ich konnte es nicht aufhalten.

Ich sollte es nicht aufhalten wollen.

Der Wind drehte sich und ließ den widerlichen Geruch von Fäulnis in meine Nase strömen. Beinahe würgend schlug ich mir die Hand vor den Mund und drehte mich um, blickte in den schattigen Wald. In der Dunkelheit der schwankenden Blätter regte sich etwas.

Etwas Großes.

Eine knochenweiße, skelettartige Schnauze tauchte aus der Dunkelheit auf. Milchige Augen starrten mich an, gezackte Zähne klapperten scharf, als die Bestie vorwärtstrat. Seine Gliedmaßen waren lang und knochig, verrottetes, graues Fleisch spannte sich über seinen unförmigen, hundeartigen Körper. Eine verdrehte Kreatur, halb Spinne, halb Wolf, die den Gestank des Todes in sich trug.

Es war einer der Eld. Eine uralte, entstellte Bestienart, die sich an Orten manifestierte, die großes Leid und Blutvergießen ertragen hatten. Die Magie des Gottes hatte sie schon immer in erschreckender Zahl hierhergelockt; in der Nacht gehörte der Wald ihnen und sie würden jeden verschlingen, der töricht genug war, ihnen in den Weg zu treten.

Heute Abend war ich diese Närrin.

Die Bestie war nicht allein. Mehr von ihnen tauchten in der Dunkelheit auf, mit gefletschten Zähnen und dickem, fauligem Speichel, der aus ihren Kiefern tropfte. Mit jedem Schritt, den ich zurückwich, kamen sie näher. Ihre Gelenke knackten und knirschten, als sie sich auf mich zubewegten. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, an dem meine Magie mich wegteleportieren sollte, dann jetzt.

Das Feuer in mir glühte vor Angst, aber ich erschuf nur ein paar erbärmliche Funken.

Die Bestien senkten ihre Köpfe. Ich war schwach, verletzlich. Leichte Beute, mit viel Magie in mir, an der sie sich laben konnten.

Da mir keine andere Wahl blieb, drehte ich mich um und rannte zum Haus.

Ihre grunzenden Atemzüge waren mir entsetzlich dicht auf den Fersen, als ich durch das überwucherte Gras sprintete. Ich sprang die Treppe hinauf, stürzte mich auf die Tür, ergriff sie und warf mein ganzes Gewicht gegen sie. Doch schnell zuckte ich vor Schmerz zurück. Unsichtbare Widerhaken auf der Rückseite des Knaufs hatten sich in meine Finger gebohrt und winzige Einstichwunden hinterlassen, aus denen Blutperlen quollen.

Die Laternen, die zu beiden Seiten der roten Türen hingen, flackerten mit einem Lichtblitz auf. Innerhalb von Sekunden war das Haus erleuchtet. Ein wütendes Heulen ertönte, Äste knackten wie wild. Als ich wieder zu den Bestien zurückblickte, waren sie geflohen.

Ein langes, langsames Knarren ertönte, dann wurde es um meine Füße herum hell.

Das Haus stand offen.