Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

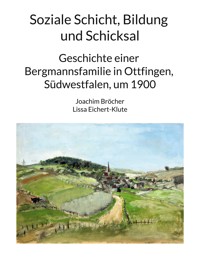

Dieses Buch rekonstruiert die Geschichte der Familie der Chreschten, im Dorf Ottfingen, Südwestfalen. Im Zentrum steht dabei der 1874 geborene Bergmann Josef Eichert, dessen Leben durch seine Tätigkeit im Bergbau früh endete. Sodann werden das Leben seiner Frau Maria und, stellvertretend für die insgesamt elf Kinder der Familie, die Lebensgeschichten von Rosa und Johann genauer in den Blick genommen. Während die 1901 geborene Rosa den vorgezeichneten Weg einer Frau jener Zeit ging, verschaffte sie sich, eher untypisch für ihr Herkunftsmilieu, Zugänge zu anderen Welten, über das Lesen von Romanliteratur. Rosa formte im Laufe ihres Lebens eine Persönlichkeit aus, von der auch für unsere Gegenwart viel zu lernen ist. Der 1905 geborene Johann dagegen gelangte, als einer von ganz wenigen aus seiner sozialen Schicht, durch die Unterstützung des Volksschullehrers, auf ein renommiertes Gymnasium. Durch den frühen Tod des Vaters kam es zum Abbruch der Bildungslaufbahn, in Ermangelung finanzieller Mittel. Seine Erfüllung fand er in der Ausübung von zivilgesellschaftlichen Führungsrollen und Ämtern, unter anderem als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Wenden. Als Anerkennung für seine Lebensleistung wurde Johann zum Ehrenbürger der südwestfälischen Gemeinde ernannt. Diese Lebensgeschichten werden erzählerisch aufgefächert, auch in ihrer Verwobenheit mit den zeitgeschichtlichen Ereignissen. Es ist alles miteinander verbunden, die soziale Schicht, aus der wir stammen, die jeweiligen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Realitäten, unsere Bildungs- und Aufstiegschancen, unsere Lebensmöglichkeiten und die Rolle des Schicksals, das zusätzlich in alles eingreift. Wie werden wir heute noch von den Lebensbedingungen unserer Vorfahren geprägt, was wurde an uns weitergegeben, ohne dass es uns bewusst ist? Im Bergwerk der Familiengeschichte macht sich das Buch an die Arbeit, Verbindungen zu knüpfen zwischen damaligen prekären und repressiven Umständen und deren seelischen Folgen nicht nur für eine Generation. Eine Psychosozialgeschichte an konkreten Lebensläufen (Dr. Roland E. Koch, Dozent für kreatives Schreiben, Universität Siegen, und Schriftsteller, Köln). Ich stehe mit Respekt vor dem, was die Menschen damals geleistet haben. Es ist beeindruckend zu sehen, wie die komplexen sozialen Zusammenhänge und Verflechtungen in diesem Buch runtergebrochen und lesbar gemacht werden (Dr. Inge Hofsommer, Literaturwissenschaftlerin, Köln).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Gemälde auf der Buchvorderseite zeigt das im Tal der Großmicke gelegene Dorf Ottfingen, Südwestfalen. Das Bild stammt von Käte Krähmer. Es handelt sich um eine Temperamalerei. Das 48 cm x 35 cm große Bild befindet sich im Privatbesitz von Lissa Eichert-Klute.

Inhalt

Innehalten, Zurückschauen und den sich stellenden Fragen auf den Grund gehen

Biografie, Lebensgeschichte, kulturelles Kartografieren und generationenübergreifendes Lernen

Erkundungen und Rekonstruktionen

Die Chreschten in Ottfingen: Bergmannsfamilien über mehrere Generationen

Der Bergmann Josef Eichert (1874-1925), die Strumpfstrickerin Maria Weber (1875-1936) und ihre elf Kinder

Recherchen und Betrachtungen zu Josef Eichert

Recherchen und Betrachtungen zu Maria Eichert, geb. Weber

Die Lebensgeschichte von Rosa Eichert (1901-1986)

Die Lebensgeschichte von Johann Eichert (1905-1971)

Soziale Schicht, Bildung und Schicksal

Personenverzeichnis

Literatur

Materialien

Nachwort, Danksagung, Ausblick

Innehalten, Zurückschauen und den sich stellenden Fragen auf den Grund gehen

Joachim Bröcher

Innehalten und zurückschauen

Natürlich könnten wir mit unserem Leben auch einfach weitermachen, ohne zurückzuschauen, einfach immer weiter machen, alles, was hinter uns liegt, einfach vergessen, die Gegenwart gestalten, die sich uns stellenden Herausforderungen angehen und die Zukunft entwerfen, so gut wie wir es eben vermögen und soweit es in unseren eigenen Händen liegt.

Doch wenn wir innehalten und dann doch die Rückschau wagen, und das auch in Ruhe, mit genügend Zeit und in gründlicher Betrachtung tun, können wir zu vielschichtigen Überlegungen und Erkenntnissen gelangen. Auf der Basis lassen sich dann weitere Fragen entwickeln und vorläufige Antworten finden, wenigstens ansatzweise.

Die wahre historische, geistige und seelische Komplexität und Tiefe der hinter uns liegenden Gesellschaftsformen und Lebensrealitäten der Menschen, die darin lebten, können wir natürlich nicht mehr im vollen Maße erfassen. Doch es bleiben uns Wege, die Vergangenheit, die hinter uns selbst und im Leben unserer Vorfahren und noch weiter zurückliegt, in einer Art „hermeneutischen Zirkel“, wie Gadamer (1990) es nennt, quasi durch kreisförmige, spiralförmige Annäherung, schrittweise immer besser zu erfassen, stets in dem Bewusstsein, dass wir den thematischen Zusammenhang, um den es dabei geht, niemals in vollem Ausmaß werden begreifen können.

Wenn wir dies also tun, dann werden wir sicher mit Entdeckungen und Einblicken belohnt, die unser Bewusstsein der eigenen Existenz erweitern können und die uns vielleicht anders weitermachen lassen, in unserem heutigen und zukünftigen Leben, als wir es sonst getan hätten.

Generationen und Lebenswege

In diesem Sinne und mit dieser Absicht schauen wir nun zurück in das in Südwestfalen gelegene Dorf Ottfingen. Wir versetzen uns in die Jahre zwischen etwa 1750 und 1970, teils gehen wir auch noch wesentlich weiter zurück. Zunächst einmal betrachten wir die Lebensgeschichten und Lebensumstände des Bergmanns Josef Eichert und der Strumpfstrickerin Maria Weber und ihrer insgesamt elf Kinder.

Wir betrachten auch einen Teil ihrer familiären Vorgeschichte, soweit sich diese aus heutiger Sicht noch rekonstruieren lässt, das heißt das Leben der Generationen vor ihnen. Bei alldem sind auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von großer Bedeutung, sodass wir versuchen werden, diese zugleich in den Blick zu bekommen.

Schließlich skizzieren wir die Lebenswege von zwei Kindern dieser Bergmannsfamilie aus Ottfingen, das heißt von Rosa und Johann. Rosa wurde 1901 geboren. Johann, eigentlich Johannes, aber alle nannten ihn „Johann“, so tun wir es hier auch, wurde 1905 geboren. Das Verb „skizzieren“ trifft es aber auch wiederum nicht ganz, denn wir leuchten auch aus, wir erkunden und versuchen zum einen in die Tiefe der historischen Ereignisse wie auch in die Tiefenregionen des Seelenlebens der Hauptfiguren zu gelangen.

In die soziale Unterschicht hineingeboren werden

Den Titel „Soziale Schicht, Bildung und Schicksal“ wählten wir, weil der Stoff, der sich hier entfaltet, dies nahelegte. Rosa und Johann wurden in der Zeit des Wilhelminischen Deutschlands geboren und wuchsen unter den Bedingungen der „Kaiserzeit“ auf. Die beiden Geschwister wurden in die Gesellschaftsschicht der Bergleute, Ackerer, Wald- und Feldarbeiter, Tagelöhner, Knechte und Mägde hineingeboren.

Somit gehörten sie zu der sozialen Schicht der abhängig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter, die zusätzlich ein wenig Vieh, im Rahmen einer Nebenerwerbslandwirtschaft, hielten und zusätzlich ein Feld und einen Garten bestellten. Diese Ackerflächen wurden teils gegen Entgelt gepachtet, wenn sie nicht im Familienbesitz waren, um Möhren, Salat, Erbsen, Wirsing, Rotkohl oder Grünkohl für den eigenen Bedarf ernten zu können. Nur durch diesen zusätzlichen Ackerbau und diese parallele Viehzucht ließ sich die Versorgung mit Lebensmitteln, auch mit Fleisch, Wurst, Eiern und Milchprodukten, sicherstellen.

Beide, Rosa und Johann, hatten die, aus der sozialen Schicht, in die sie hineingeboren wurden, resultierenden Konsequenzen zu tragen, ihr ganzes Leben lang. Beide versuchten, allerdings auf ganz unterschiedliche Art und Weise, Bildung zu erwerben. Johann unternahm dies eher am Anfang seines Lebens, indem er institutionalisierte, das heißt schulische Wege formaler Bildung beschritt und Rosa, indem sie sich, etwa ab der Mitte des Lebens, auf informelle Art und Weise über das Lesen von Romanliteratur einen Bildungszugang verschaffte.

Johann machte einen Dorfschullehrer auf sich aufmerksam

Durch seine besondere Art hatte Johann offenbar einen Volksschullehrer auf sich aufmerksam gemacht. Ich stelle mir einen Jungen auf der Schulbank vor, der wissbegierig ist und der ein ausgeprägtes ethischmoralisches Bewusstsein und ein feines Gerechtigkeitsempfinden hat, wie immer wieder berichtet wurde.

Ein guter Pädagoge wird schnell erkennen, dass ein solches Kind nach Höherem strebt, dass es nach anspruchsvolleren und intensiveren Studien in den Wissenschaften, nach der Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung, nach Führungsaufgaben drängt, ohne dies freilich bereits schon im vollen Maße selbst zu wissen oder zu ahnen. Ein engagierter Lehrer weiß jedoch, dass ein solches Kind pädagogisch besonders unterstützt werden sollte.

Der Volksschullehrer setzt sich für Johann ein

So setzte sich Johanns Lehrer dafür ein, dass der Junge aus Ottfingen ein Gymnasium besuchen konnte, was für das soziale Milieu, aus dem der Junge kam, zu dieser Zeit eine absolute Ausnahme darstellte und was zudem mit vielerlei Hindernissen und Erschwernissen verbunden war.

Einem Mann, der durch und durch Pädagoge und Lehrer ist, können diese Dinge jedoch nicht gleichgültig sein. Oftmals kamen solche Lehrer selbst aus den unteren Sozialschichten und hatten somit eine hohe Identifikation mit Kindern und Jugendlichen aus eben dieser Gesellschaftsschicht, das heißt mit jungen Menschen, die es durch ihren sozialen Stand erst einmal schwer hatten und die es vielleicht schaffen könnten, sich durch schulische Bildung ins Zentrum der Gesellschaft hineinzubewegen, etwas aus sich zu machen und bedeutsame Positionen einzunehmen und so das gesellschaftliche Ganze positiv zu beeinflussen.

Der Ottfinger Volksschullehrer ging also zu Josef und Maria Eichert, setzte sich mit ihnen an den Küchentisch und sprach mit ihnen. Er zeigte ihnen auch Wege auf, wie das ganze Vorhaben praktisch umgesetzt werden konnte. Sodann verhandelte er mit den Schulbehörden und mit dem Rektor des Attendorner Rivius-Gymnasiums.

Bei alldem trat der Lehrer als Johanns Fürsprecher auf. Vor allem organisierte er zusätzlichen Lateinunterricht beim Wendener Pfarrer, damit Johann auf das Wissensniveau der renommierten Attendorner Lehranstalt gelangen und dort auch tatsächlich mithalten und bestehen konnte.

Auf den Gymnasien waren damals Schüler aus der Oberschicht

Nun war es im 19. Jahrhundert und auch noch weit nach 1900 so, dass sich auf den Gymnasien fast ausschließlich Schüler aus der gesellschaftlichen Oberschicht befanden, das heißt die Kinder der Adligen, der Industriellen und höheren Beamten.

Der polnische Schriftsteller Stanisław Przybyszewski (1868-1927) thematisiert in seinen Lebenserinnerungen genau diesen Zusammenhang von sozialer Herkunft und schulischer Bildung. Er beschreibt den Gegensatz zwischen Adel und Bauernschaft im preußisch besetzten Polen im 19. Jahrhundert.

Auch wenn die Lage in dieser Region ein wenig anders war als in der Provinz Westfalen, so lassen sich doch gewisse Dinge übertragen, um sich Johanns Situation besser vorstellen zu können.

Ein Volksschullehrer im preußisch besetzten Polen

Przybyszewski (1965), dessen Vater Lehrer war, schreibt: „Einmal kam Dybalski nicht wegen eines Berichts oder wegen einer Eingabe; er war heftig bewegt… `Ich möchte mir einen Rat holen, Herr Kollege… Ich habe in meiner Schule einen so erstaunlich begabten Schüler… und er zog ein paar Zeichnungen aus der Tasche… Aber das ist nicht alles… der Lümmel schreibt Gedichte´, er reichte Vater ein Blatt Papier, `und er hat ein Gedächtnis….“ (S. 35).

„Mein Vater sagte: ‚Ja! Das ist wirklich ein ungewöhnliches Talent! Hier muss etwas gefunden werden, hier muss man helfen. Schade um den Jungen, wenn er nicht vorwärts käme.‘… Sie gingen zum alten Bauern Słabędzki, baten ihn um ein Fuhrwerk und fuhren noch am gleichen Abend zu Józef Kościelski“ (S. 36).

Die beiden Lehrer spannen ein Fuhrwerk an und fahren zum Schulrat

Wir haben eine durchaus vergleichbare Situation. Ein engagierter Lehrer, der einen begabten Schüler in der Klasse hat, einen Jungen, den er voranbringen will. Er sucht den Rat eines erfahrenen Kollegen. Gemeinsam fahren sie zum Schulrat und scheuen auch den Aufwand nicht, ein Fuhrwerk anzuspannen, denn es gab ja noch keinerlei Telekommunikationsmittel, die sie hätten nutzen können, um ihr Anliegen mitzuteilen und etwas in dieser Hinsicht zu erreichen.

Das waren engagierte Pädagogen, die so handelten und so ähnlich muss es auch in Ottfingen um das Jahr 1915 herum gewesen sein, wo sich der Volksschullehrer engagierte, um Johann den Weg zu höherer Bildung zu ebnen.

Wer aus dem Volksboden kam, hatte es unter den Söhnen der gesellschaftlichen Elite nicht leicht

Lesen wir jedoch weiter in Przybyszewskis Lebenserinnerungen und übertragen wir das Gelesene hypothetisch auf die Provinz Westfalen, dann war das, was da im Hinblick auf das altehrwürdige Rivius-Gymnasium von dem Ottfinger Dorfschullehrer geplant war und was Johann vor sich hatte, vermutlich kein einfaches Unternehmen.

Przybyszewski schreibt dazu: „Ach mit wieviel Galle sein Aufenthalt dort (auf dem Gymnasium, J.B.) von frühester Jugend an durchtränkt gewesen sein muss, das zu verstehen ist nur der imstande, der die damaligen Verhältnisse im Posenschen kennt! Zwischen Herrn und Bauer, zwischen Herrenhof und Bauernkate klaffte derselbe Abgrund wie einst zur Sachsenzeit. Ins Gymnasium konnte nur der Adel seine Söhne schicken; ein Bauernkind war im Gymnasium ein so unerhörtes, unwahrscheinliches Phänomen, dass alle Adelssöhnchen dieses Wundertier mit jener Verachtung, mit jener Nichtachtung betrachteten, in der man sie von Kind auf sorgfältig erzogen hatte: ein Bauer war kein Mensch“ (S. 37).

Es dominierte Abhängigkeit und es herrschte ein Machtgefälle

Wir können uns den sozialen Graben heute gar nicht mehr vorstellen, der damals noch in den preußischen Provinzen, einschließlich der besetzten polnischen Gebiete, herrschte und der die gesellschaftliche Elite von den Bauern, Knechten, Tagelöhnern, Bergarbeitern usw. trennte. Das enorme Gefälle, das Abhängigkeits- und Machtgefälle zwischen den sozialen Schichten konnte sich etwa auf die von Stanisław Przybyszewski beschriebene Art und Weise äußern:

„Ich war selber Zeuge, wie ein dummer, vierzehnjähriger Lümmel in Gegenwart seines Vaters, der umfangreiche Güter besaß – `Besitzer´ heißt so ein Herr im früheren preußischen Teilgebiet -, einen alten Kutscher mehrere Male ins Gesicht schlug, weil er die Pferde etwas zu lose angespannt hatte. Ein zufriedenes und stolzes Lächeln erblühte auf dem Gesicht des hochmögenden Herren angesichts dieser ritterlichen Tat seines Erben“ (S. 37).

Menschen aus den unteren Sozialschichten wurden vielfach als Menschen zweiter Klasse angesehen

Den jungen Przybyszewski hat das Erlebte freilich aufgewühlt und aufgebracht. Er schreibt in seinen Lebenserinnerungen: „Und ein einziges Mal schwang ich mich zu einer aggressiven Tat auf: Ich verabreichte dem Sohn eines Adligen eine Ohrfeige, weil er lauthals verkündigte, man solle das Schulgeld im Gymnasium um tausend Prozent erhöhen, um dem Bauernpack den Zugang zur höheren Schule zu versperren, es verpeste diese immer mehr, es sei doch unmöglich, mit solchem Gesindel auf derselben Bank zu sitzen!“ (37 f.)

Der Lehrersohn Przybyszewski fährt fort: „Heute haben sich die Verhältnisse geändert, damals aber um das Jahr 1870, im Posenschen, als Kasprowicz (und das war eben der begabte Junge aus der unteren Volksschicht, J.B.) ein ganz und gar unwahrscheinliches Phänomen war inmitten der gesamten spottenden, verachtenden, höhnenden, zudringlichen Horde flacher, geschniegelter und gebügelter Adelssöhnchen – der Aufenthalt eines Bauernkindes unter ihnen musste eine schwere Qual, ein überaus schmerzhaftes Martyrium sein!“ (S. 38)

Ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden des Lehrersohns Przybyszewski

Wir sehen die starke Identifikation von Stanisław Przybyszewski mit dem Sohn einer alleinerziehenden Hebamme und wir erfahren auch, dass dieser zunächst ausgegrenzte Junge aus der unteren Sozialschicht sich unter den überheblichen Söhnen der gesellschaftlichen Elite schließlich nach und nach behaupten und schrittweise etablieren kann und dass er sogar eine gewisse Autorität gewinnt, die in bestimmten geistigen und intellektuellen Fähigkeiten des Jungen begründet ist.

Przybyszewski notierte dazu: „Welche Riesenkraft musste in dem kleinen Kasprowicz stecken, welch trotziger Stolz, welch wütendes Verlangen nach Verteidigung seiner Würde, wenn es ihm gelang, seine Seele vor endgültiger Deformierung zu bewahren… Schon damals musste eine große Kraft von ihm ausgehen, denn nach wenigen Jahren errang er ein geistiges Übergewicht über seine Altersgenossen, was auch die verbissensten Bauernfeinde ihm gegenüber machtlos werden ließ“ (S. 38).

Keine vorschnellen Verallgemeinerungen, trotz allem: Der Graben zwischen den sozialen Schichten existierte

Nun wäre es wissenschaftlich betrachtet nicht haltbar, aus einer solchen autobiografischen Erinnerung, wie sie der polnische Schriftsteller Stanisław Przybyszewski notiert hat, allgemeingültige Schlussfolgerungen zu ziehen und etwa zu behaupten, es sei überall in den preußischen Provinzen genau so zugegangen.

Trotz allem können wir jedoch davon ausgehen, dass der soziale Gegensatz im 19. Jahrhundert viel stärker ins Gewicht fiel, als wir uns das heutzutage noch vorstellen können. Die Situation des jungen Kasprowicz in der deutsch regierten Stadt Thorn, im Posener Land, und die Situation von Johann in Attendorn, in Südwestfalen, werden daher in gewisser Weise vergleichbar gewesen sein. Es galt für Johann jedenfalls eine ziemlich hohe soziale und kulturelle Hürde zu überwinden.

Allein schon die Frage, ob der Ottfinger Bergmannsjunge über ausreichend Schuhe und Kleider verfügte, um vom äußeren Auftritt hinreichend gut dazustehen, unter den Jungen aus den gehobenen sozialen Schichten. Sodann die Frage, wie hoch das Schulgeld damals war und welche Summe für die täglichen Zugfahrten aufzubringen war und wie Johanns Eltern es bewerkstelligt haben, dieses Geld über all die Jahre hinweg abzuzweigen, um ihrem Sohn diesen Schulbesuch zu ermöglichen.

Informelle, autodidaktische Bildung auf der Basis der Jahre in der Volksschule

Blicken wir nun auf Rosa. Ganz anders als ihr Bruder Johann erwarb sie sich einige Bildung in ihren späteren Jahren, allerdings auf informelle und autodidaktische Art und Weise. Als sie in der alten Fachwerkschule auf der anderen Seite der mittelalterlichen Kirche, nur einen Steinwurf vom Elternhaus entfernt, lesen und schreiben lernte, und über einer Fibel oder einem Lesebuch saß, kam niemand von den Lehrerinnen oder Lehrern auf die Idee, dem Mädchen und seinen Eltern den Besuch eines Gymnasiums zu empfehlen.

Rosa ging den anscheinend naturgegebenen Weg, das heißt zu heiraten sowie Ehefrau und Mutter zu sein. Doch später im Leben, als die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten weniger wurden und sie sich mehr und mehr aus dem Alltagsgeschehen zurückziehen konnte, las Rosa sehr viel.

Sicher las sie auch in den mühevollen Jahren vorher, als sie ihre acht Kinder großzog, hier und da, also immerhin ein wenig. Ihre jüngste Tochter sagte jedenfalls: „Unsere Mutter, die las Romane!“ Diesem Satz kommt in unserer Studie eine Schlüsselrolle zu, denn ausgehend von diesen fünf Wörtern lässt sich Rosas besonderes geistiges und seelisches Universum verstehen und beschreiben.

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Schicksalseinwirkungen

Rosa und Johann hatten jedoch nur begrenzte Chancen, Bildungsziele auch tatsächlich zu erreichen, denn das Schicksal oder die Vorsehung, oder wie auch immer wir dieses Kräftefeld, das in die Lebensgeschichten der Menschen hineinwirkt, nennen wollen, machte vieles unmöglich. Das Schicksal zwang zum Abbruch des Begonnenen, im Fall von Johann, und es schränkte ein, im Fall von Rosa, wenngleich noch einige Handlungsräume offen blieben, aber eben doch nur sehr begrenzte.

Auch hätte Rosa das Lesen der Bücher, in ihrer subjektiven Sichtweise, sicher gar nicht mit höher gesteckten Bildungszielen verknüpft und hat auch niemals, so weit mir bekannt ist, etwas in dieser Richtung gesagt. Sie tauchte eben einfach in die Romanwelten ein, die sich ihr durch das Lesen eröffneten. Das war erst einmal alles und trotzdem war das sehr viel.

Es formten sich zwei starke Persönlichkeiten aus

In Anbetracht der wenig entgegenkommenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Schicksalseinwirkungen formten sich trotz der angedeuteten Einschränkungen bei beiden, das heißt bei Rosa wie auch bei Johann, starke Persönlichkeiten aus, wenn auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir werden dies nun schrittweise herausarbeiten, unter Berücksichtigung der damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse.

Biografie, Lebensgeschichte, kulturelles Kartografieren und generationenübergreifendes Lernen

Joachim Bröcher

Themen und Probleme, mit denen sich unsere Vorfahren auseinandersetzten

Es gibt Zeiten im Leben, wo wir mehr darüber wissen wollen, wer unsere Vorfahren waren, unter welchen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen sie gelebt haben, mit welchen Themen und Problemen sie sich auseinandersetzen mussten, wie ihnen dies gelungen ist, welches Berufsleben sie geführt haben, welche Art von Familienleben sie hatten, welche Krisen sie zu bewältigen hatten. Eine andere Frage ist, ob es Schicksalsschläge oder auch besonders glückliche Lebensereignisse gab und wie sie all das gemeistert haben.

Wer solchen Fragestellungen nachgehen und dazu Gespräche führen, Briefe und Tagebücher, Fotoalben und Dokumente sichten und auswerten will, hat heutzutage die Möglichkeit, sich an einer bestimmten Forschungsliteratur zu orientieren, wo es theoretische Konzepte und methodische Anleitungen und breite Interpretationshintergründe gibt, die teils psychologischen, teils philosophischen, historischen oder soziologischen Charakter haben.

Herausfinden, was uns selbst antreibt

So können wir dem, was uns da im Inneren antreibt, mehr wissen zu wollen, eine Richtung, eine Struktur geben. Zugleich können wir das, was uns da bewegt, zumeist wissen wir zunächst einmal nicht so genau, was es eigentlich ist, genauer ergründen und verstehen und das, was wir schließlich gefunden haben, ein wenig einordnen in größere Zusammenhänge, soweit sie sich uns erschließen.

Lebensgeschichten, soziale Gemeinschaften, Lernprozesse

Es gibt auf dem Gebiet einige führende wissenschaftliche Gesellschaften, etwa ESREA, die European Society of Research on the Education of Adults.1 Übersetzen wir diesen Namen ins Deutsche, so handelt es sich um die Europäische Gesellschaft zur Erforschung der Bildung von Erwachsenen. ESREA ist nun zu verstehen als eine Art Dachgesellschaft, die eine Reihe von Netzwerken überspannt.

Solche Netzwerke sind etwa “Life History and Biography; Between Global and Local: Adult Learning and Communities; Active Democratic Citizenship and Adult Learning; Education and Learning of Older Adults” u.a.

Übersetzen wir auch das ins Deutsche so lauten die Namen der genannten Netzwerke: Lebensgeschichte und Biografie; zwischen dem Globalen und Lokalen: Erwachsenenbildung und soziale Gemeinschaften; aktives demokratisches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und Bildung von Erwachsenen; Bildung und Lernen bei oder mit älteren erwachsenen Menschen.

In diesen Netzwerken geht es unter anderem um Lern- und Reflexionsprozesse von Erwachsenen, auch von älteren Menschen, die sich gerade eben oftmals mit biografischen und lebensgeschichtlichen Fragen beschäftigen.

Komplexe Daseinsfragen: Christliche und keltische Philosophien, bis hin zu den Mystikern

Wenn wir uns mit komplexeren Daseinsfragen beschäftigen wollen, brauchen wir weitere theoretische Bezugspunkte, wie sie etwa von dem irischen Philosophen John O‘Donohue angeboten werden. O’Donohue war knapp zwanzig Jahre lang als katholischer Priester in Irland tätig, beendete diese Tätigkeit dann und zog sich, nach einigen Jahren intensiver philosophischer Studien an der Universität Tübingen, in die Einsamkeit der irischen Westküste zurück, um zu schreiben.

Früh verstorben, mit Anfang fünfzig, hat er uns vor allem zwei sehr wertvolle Bücher hinterlassen: „Anam Cara“ und „Eternal Echoes“. Der zweite Titel lautet in deutscher Übersetzung „Echo der Seele“, während Anam Cara, was gälisch bzw. keltisch ist und soviel wie „Seelenfreund“ bedeutet, in allen fremdsprachigen Übersetzungen als Titel beibehalten worden ist.

Nimm dich selber wahr, und wo du dich findest, da lass von dir ab (Meister Eckhart)

In seinen teils poetischen Texten verschmilzt O‘Donohue christliches Gedankengut mit keltischer Philosophie. Dabei schöpft er auch aus Texten des mittelalterlichen Mystikers Meister Eckhart (1260-1328). Gregor Papsch schreibt dazu:

„Er (Meister Eckhart, J.B.) war in seiner Zeit ein Star, weil er auf Deutsch predigte und für die Suche nach Gott das innere Loslassen von allen Dingen empfahl, in seiner Wortneuschöpfung: ‚gelazenheit‘“.2 Über seinen Artikel setzte Papsch das Eckart-Zitat: „Nimm dich selber wahr, und wo du dich findest, da lass von dir ab.“3

Ich werde später auf dieses Thema zurückkommen, in Zusammenhang mit Rosa und der Art, wie sie ihr Leben gestaltet hat, im Rahmen der Möglichkeiten, die sie in ihrem bescheidenen Leben hatte. Sie machte ganz und gar den Eindruck, als habe sie Meister Eckhart gelesen, wenngleich sie mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Zugang zu seinen Schriften gehabt hat. Andererseits können wir dies nicht mit Sicherheit sagen.

Rosa verkörperte auf natürliche Art und Weise die stoische Philosophie

Vielleicht gehörte diese, von den Mystikern beschriebene, Haltung einfach zu Rosas natürlichem Wesen. Sie verkörperte darüberhinaus, ich werde später darauf zurückkommen, die philosophische Haltung des Stoizismus, aber wohl von sich aus und nicht, weil sie die Texte von Epiktet oder Seneca gelesen hätte.

Andererseits können wir nicht wirklich wissen, was sie gelesen oder nicht gelesen hat. Sie las jedenfalls viel, und je älter sie wurde, umso mehr, und sie strahlte eine tiefe innere Ruhe und Gelassenheit aus. Sie schien zu allem, was um sie herum geschah, eine gewisse Distanz aufrechtzuerhalten und eine Art Gleichmut zu praktizieren, wie er ja auch Bestandteil von vielen spirituellen Philosophien und meditativen Praktiken ist.

Wir führen das Leben der Ahnen fort

Wenn Menschen nun langsam älter werden und erst einmal aus der oftmals hektischen Mitte des Lebens heraus sind, dann können sie zurückschauen. Bei diesem Rückblick können wir Fragen stellen, nach den Vorfahren, nach den Ahnen, von denen wir abstammen und letztlich stellen wir uns die Frage nach uns selbst, das heißt wer wir eigentlich sind. Wir wollen besser verstehen, wer wir wirklich sind, wie wir diejenigen geworden sind, die wir sind und vielleicht auch, ob wir unser Leben jetzt noch einmal neu ausrichten können.

Bei alldem führen wir das Leben der Ahnen fort. Wir tragen die Großmütter, Urgroßväter, Ururgroßväter und so weiter in uns. Es liegt auf der Hand, dass wir schon rein körperlich von unseren Ahnen abstammen und dass wir, wenn auch in neuen Mischungen und Brechungen, weil ja noch mehrere andere genetische Linien in uns eingeflochten sind, all das in uns tragen, was sie an uns weitergegeben haben.

In den körperlichen Dingen, insbesondere den Genen, sind auch die Geistesstrukturen, die Persönlichkeitsstrukturen, die emotionalen Erlebnisweisen, vielleicht auch die unbewältigten Erfahrungen, Krisen und Ängste, bis hin zu Traumatisierungen, eingelagert und verankert. Wir tun sicher gut daran, uns mit alldem zu beschäftigen.

Bildungs- und Berufschancen, die wir selbst hatten

Menschen, wenn sie älter werden, beginnen auch über ihre soziale Herkunft nachzudenken. Sie wollen noch einmal genauer wissen, welche Bildungs- und Berufschancen sie denn tatsächlich hatten. Sie legen sich Rechenschaft darüber ab, was sie auf dieser Basis dann aus ihrem Leben gemacht haben. Sie mögen sich auch die Frage stellen, an welcher Stelle es vielleicht Alternativen gegeben hätte. Denkbar wäre ja, in einer bestimmten Situation eine andere Entscheidung zu treffen oder einen anderen Handlungsansatz zu versuchen.

Gelegentlich kommen wir auch zu dem Ergebnis, dass es besser gewesen sein könnte, an einer bestimmten Stelle vielleicht gar nicht zu handeln, einfach gar nichts zu tun. Nun lässt sich das nicht mehr ändern, was wir zu einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Situation getan oder nicht getan haben, aber die Erkenntnis, die wir daraus ziehen können, nämlich über die Bedeutung und die Angemessenheit unseres Handelns oder Nicht-Handelns, kann für unsere Gegenwart und Zukunft von großer Bedeutung sein. All das hat viel mit Rosa zu tun. Doch schrittweise.

Mündliche Überlieferungen, Auslegen von Erzählungen, Dokumentenanalysen

Im Allgemeinen orientieren wir uns hier an den theoretischen Grundlagen und Methoden, wie sie mit qualitativer Sozialforschung überschrieben werden (Denzin und Lincoln, 2011; Patton, 2002). Darin spielen mündliche Überlieferungen (Oral History) (Shopes, 2011), das interpretative Auslegen von Erzählungen (Narrative Inquiry) (Chase, 2011; Goodson et al., 2010) und das Analysieren von Dokumenten, das heißt von Fotos, Urkunden, Zeugnissen, Briefen, Tagebüchern, Stammbäumen, Familienstammbüchern, Geburtsurkunden, Heiratsurkunden oder Sterbeurkunden eine zentrale Rolle.

Methodische und theoretische Komponenten unserer Studie sind ferner das kulturelle Kartografieren (Cultural Mapping) (Duxbury et al., 2015) und das Erkunden von kulturellen Geografien (Cultural Geographies) (Mitchell, 2000; Norton, 2006), wobei in dem zweiten Ansatz auch ein gewisses sozialkritisches Denken enthalten ist, indem nach sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in bestimmten sozialen Räumen und Milieus gefragt wird.

Individuelle Biografien im Verhältnis zu den zeitgeschichtlichen Rahmenbedingungen

Der biografische Ansatz, so lässt es sich aus der wissenschaftlichen Literatur ableiten, betrachtet dabei die einzelne, die individuelle Lebensgeschichte der Menschen (Merrill und West, 2009; Sikes, 2007) und der Life History-Ansatz, das heißt der lebensgeschichtliche Ansatz, betrachtet die einzelne Biografie in Beziehung zu den zeitgeschichtlichen, politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen, die das Leben der einzelnen Menschen umspannen und prägen (Goodley et al., 2004; Goodson und Sikes, 2001).

Natürlich greift immer beides ineinander, die biografische Betrachtung und die Analyse der sozialen Klasse oder Schicht (Merrill, 2004) bzw. überhaupt die Betrachtung der gesellschaftlichen Hintergründe und Zusammenhänge. Wir werden hier, im Hinblick auf Johann und Rosa und ihre Herkunftsfamilie, auch beides gemeinsam in den Blick nehmen. Wir zeigen das gegenseitige Verflochtensein beider Aspekte, der Biografie und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.

Wir werden zu zeigen versuchen, wie das eine in das andere hineinwirkt. Auch der Titel dieses Buches soll das zum Ausdruck bringen. Eine einzelne Biografie ist niemals von den übergreifenden sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen bzw. vom gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang zu trennen.

Zentrale Lebensdaten werden mit zeitgeschichtlichen Ereignissen in Beziehung gesetzt

Wir werden deshalb bei den zentralen Lebensdaten unserer Hauptfiguren, das heißt von Rosa und Johann, aber auch von Maria und Josef, das heißt ihren Eltern, einige zeitgeschichtliche Bezüge herstellen, sodass deren Leben verbunden wird mit den Ereignissen jener Zeit und dass deren Leben eingebettet wird in das übergreifende soziale, gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und kulturelle Ganze.

Das werden insbesondere die Jahre 1874, 1875, 1900, 1901, 1905, 1925, 1929, 1930, 1936, 1971 und 1986 sein. Diese Jahreszahlen geben die Geburtsjahre, die Hochzeitsjahre und die Todesjahre der vier Hauptcharaktere unserer Studie an.

Die zeitgeschichtlichen Bezüge entnehmen wir exemplarisch einer vom Deutschen Historischen Museum in Berlin, dem Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn und dem Bundesarchiv betriebenen interaktiven Datenbank.4 Wer sich dafür interessiert, kann dort weiterstöbern und das eigene Bild der damaligen Zeiten und die Kenntnis der damaligen Verhältnisse erweitern, um dann all das, was wir hier in dieser Studie aufrollen werden, tiefergehender zu verstehen und noch besser einordnen zu können.

Schicksal, Vorsehung und das Unvorhersehbare

Doch ist damit noch nicht alles gesagt, denn es sind noch nicht alle Faktoren benannt: Es gibt auch das Schicksal, die Vorsehung, das Unvorhersehbare, wo auch immer es herkommt und wer immer es steuert. Für die Menschen damals waren das überwiegend Gott, die Gottesmutter Maria, Jesus, die Apostel und die Heiligen. Wie auch immer wir dieses Kraftfeld heute nennen, es ist da und es greift in das Leben der Menschen ein, teils plötzlich und unverhofft, teils scheinbar natürlich, harmonisch und ruhig, teils dramatisch mit enormen Folgen, Erschwernissen oder Entbehrungen, was wir dann „Schicksalsschlag“ nennen. Auch davon wird noch die Rede sein.

Reflexionen und Lernprozesse auf europäischer Ebene

Dabei ist es auch interessant zu sehen, was sich in den einzelnen Regionen, lokal, sagen wir im Dorf Ottfingen, oder in den Nachbardörfern, etwa Wenden, Möllmicke, Hillmicke, Hünsborn, Altenhof oder Römershagen abgespielt hat und wie sich das dann wiederum auf einer globalen Ebene darstellt und zusammenbringen lässt.

Bei einer der ESREA-Tagungen im italienischen Turin 2018 kamen etwa Menschen aus Großbritannien, Norwegen, Italien, Polen, Kroatien oder Deutschland zusammen, stellten Projekte zu den Biografien und Lebensgeschichten von Menschen vor und diskutierten die darin zur Sprache gekommenen Erfahrungen und Erkenntnisse miteinander. Es wurde verglichen oder nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden gesucht.

In Turin hing im Frühjahr 2018 auch ein Forschungsposter mit Ergebnissen und Erkenntnissen aus dem Dorf Ottfingen. Es ging dabei um biografische Prozesse und soziale Gemeinschaften, und wie sich diese etwa zwischen 1900 und 1970 in Ottfingen gestalteten, am Beispiel der Familie der Bräijder.

Erweiterung der Perspektive

Ist es nicht interessant zu sehen, wie Menschen aus Skandinavien, Großbritannien, Italien, oder Kroatien, ein Forschungsposter über die Bräijder in Ottfingen lesen, darüber nachdenken und diskutieren und dann Querverbindungen herstellen zu den Lebensverhältnissen, zu den betreffenden Zeiten, um die es da ging, in ihren eigenen Ländern?

Es kommt so ja auch zu einer erweiterten Perspektive jener Menschen, sagen wir aus England oder Frankreich, wenn sie dann auf Deutschland blicken, ein Land, zu dem sie ja in der Regel, historisch bedingt, durch den Zweiten Weltkrieg, eine eher komplizierte Beziehung haben.

Transatlantischer Ideenaustausch

So habe ich gemeinsam mit meinen beiden amerikanischen Kolleginnen Janet Painter und Joyce Davis eine Posterpräsentation für die Tagung in Turin erstellt (Bröcher, Painter und Davis, 2018), auf der Basis der zuvor unternommenen Auswertungen von Material, dass ich im Dorf Ottfingen, zwischen 2011 und 2014, im familiären Umfeld der Bräijder gewonnen und in einer Art kollektiven Tagebuch zu Papier gebracht habe, in enger Zusammenarbeit mit Siegfried Bröcher d. J..

Zu dem Thema der Bräijder haben wir auch einen Dokumentationsband (Bröcher und Bröcher, 2014) zusammengestellt, mit zahlreichen Fotos, Dokumenten, mit Stammbäumen, Anekdoten und Erzählungen. Ergänzend habe ich ein Buchkapitel zu dem Projekt (Bröcher, 2021) verfasst.

Gemeinsam mit den beiden oben genannten amerikanischen Kolleginnen habe ich ferner einen Artikel in einer internationalen Fachzeitschrift (Bröcher, Davis und Painter, 2017) veröffentlicht, nachdem wir das gesamte Material noch einmal unter verschiedenen Fragestellungen analysiert und diskutiert haben. Auch darauf komme ich noch zurück, denn es gibt verschiedene Querverbindungen zum Leben von Rosa, da sie ja mit Gustav, das heißt einem Bräijder, verheiratet war.

Erneute Kommunikations- und Reflexionsmöglichkeiten auf europäischer Ebene

Im Hinblick auf die jetzige Studie zur Bergmannsfamilie der Chreschten zeichnen sich derzeit einige interessante Möglichkeiten ab, erneut in die Kommunikation und Reflexion mit anderen interessierten Menschen, die an solchen Themen arbeiten, zu gehen. Dies zum einen bei einem Forschungsexerzitium des ESREA Life History Network, das für Frühjahr 2025 in dem kleinen italienischen Bergdorf Costa Rainera, in der Nähe der ligurischen Küste, geplant ist und wofür ich mich angemeldet habe.

Zum anderen erscheint es mir als vielversprechende Möglichkeit, eine Posterpräsentation zum Projekt für den großen Jahreskongress von ESREA zu erstellen. Dieser wird im September 2025 an der Prager Karls-Universität stattfinden. Eine Vielzahl von Personen aus allen ES-REA-Netzwerken aus Europa und allen anderen Erdteilen wird daran teilnehmen.

Chancen zum sozialen Aufstieg, kulturelle Partizipation, Geschlechterrollen

Das genannte Buchkapitel dreht sich um die Lebensgeschichten der sieben Kinder des Landarbeiters Anton Bröcher (1865-1935) aus Ottfingen und der Müllerstochter Wilhelmine Schwarz (1869-1944) aus Gerlinger Mühle. Einleitend beschreibe ich unsere damalige Herangehensweise, nämlich eine Art generationenübergreifendes, narratives Lernen (Learning across generations, Schmidt-Hertha et al., 2014) innerhalb der dörflichen Community von Ottfingen zu versuchen (S. 183185). Sodann analysierten wir die Biografien und Lebensgeschichten der sieben Kinder von Anton und Wilhelmine, die alle im Dorf Ottfingen geboren und aufgewachsen sind, unter den folgenden drei Aspekten:

Erstens: Was waren ihre Chancen zum sozialen Aufstieg (Bröcher, 2021, S. 186-188)? Zweitens: Welche Möglichkeiten der kulturellen Mitwirkung oder Partizipation boten sich ihnen (S. 189-190)? Drittens: Welche Geschlechterrollen, das heißt welche Ausformungen von Männlichkeit bzw. Weiblichkeit, zeigen sich in ihren Lebensläufen und wie wurden diese Rollenschemata konkret zum Ausdruck gebracht und eventuell experimentell verändert (S. 190-192)?

Ich werde später, in Zusammenhang mit der Rekonstruktion der Biografie von Rosa Eichert auf diese Themen zurückkommen, denn das was sich bei den Bräijder abspielte betraf ja auch Rosa, weil sie nun mal in diese Großfamilie eingeheiratet hat und weil die Brüder und die Schwestern ihres Mannes Gustav und deren Ehepartnerinnen bzw. Ehepartner, eben durch diese Heirat einen großen Teil ihres sozialen und kulturellen Lebens bestimmten und prägten, dies auf ganz unterschiedliche Art und Weise, teils direkt, teils mehr indirekt.

Zusammengehörigkeit und Harmonie einerseits, Spannungen und Konflikte, andererseits

Bei der Tagung in Turin, im Frühjahr 2018, wurde von den Organisatoren des ESREA-Netzwerks eine Fragestellung aufgeworfen, wie sie etwa bei biografisch und lebensgeschichtlich ausgerichteten Projekten eine Rolle spielen kann, nämlich soziale Gemeinschaften unter dem Aspekt anzuschauen, wo und wie sie Zusammengehörigkeit zelebrieren (togetherness) und wo sich gleichzeitig Spannungen und Konflikte (discontents) zeigen. So haben wir dann das Poster entworfen und in Turin präsentiert und in die Diskussion eingebracht.

Familienforschung in der vollen Breite gelang bei den Chreschten nicht

Bemerkenswert ist nun an dieser Stelle, dass wir auch bezogen auf die Chreschten5, wie Rosas und Johanns Herkunftsfamilie in Ottfingen bis heute genannt wird, trotz anfänglicher Skepsis, so etwas versucht haben. Besonders meine Co-Autorin Lissa Eichert-Klute, geboren als Berteliese Eichert, das heißt als jüngste Tochter von Johann und Johanna Eichert, hat sich sehr bemüht, alle noch lebenden Familienmitglieder aus den verschiedenen Linien für eine solche Zusammenarbeit zu gewinnen.

Auch ich habe, dort wo ich noch über Kontakte verfügte, einige Versuche unternommen. Doch haben wir es nicht geschafft, ein größeres familiäres Netzwerk aufzuspannen, um dann die Familiengeschichte der Chreschten in ihrer vollen Breite zu erforschen und zu dokumentieren.

Letztlich muss ich aber auch einräumen, dass wir das „in der vollen Breite“ bereits bei den Bräijder nicht geschafft haben. Es gab auch hier etliche Personen, die sich nicht für das Projekt interessierten und folglich auch nicht dafür engagiert haben. Immerhin, so lässt sich vielleicht positiv festhalten, hat niemand aktiv dagegen gearbeitet und das ist manchmal schon viel. So können dann diejenigen, die so etwas machen wollen, dies eben einfach ungehindert tun. So war es bei dem Projekt über die Bräijder.

Achtsamer Umgang mit den eigenen Kräften

Vielleicht hätte ein breiter aufgespanntes Projekt unsere Kräfte auch überfordert, denn das wäre mit noch viel mehr Fahrtätigkeit, Gesprächszeit, Zeit für das Sichten, Auswerten und Dokumentieren von Materialien, sehr vielen Stunden Textverarbeitung und Bildbearbeitung am Computer, Einscannen von Fotos, immer wieder Überarbeiten und Weiterentwickeln von Texten, Vervielfältigen und Versenden von Manuskripten, vorläufigen Buchversionen und so weiter, verbunden gewesen.

Auch vor Ort, das heißt im Feld, hätten wir enorm hohe Zeitressourcen aufbringen müssen, für das Erkunden, Benennen und Entwickeln von Themen, das Ausloten, das Absprechen, sodann die Einigung, über was geschrieben werden kann und über was nicht und wie das Ganze in eine für alle akzeptable Form gebracht werden kann, was davon veröffentlicht werden kann und was internes Familienwissen bleiben soll und dergleichen.

Verständigung über die zentralen Themen

Allein die Frage, was denn die zentralen Themen sind, kann schon sehr unterschiedlich beantwortet werden und zu zahlreichen Kontroversen führen, wenn man im Kontext von Familienforschung arbeitet. Dies wird im späteren Verlauf unserer Studie noch deutlich werden. Das mehrperspektivische Vorgehen, Dokumentieren und Schreiben, wobei ja bewusst unterschiedliche subjektive Sichtweisen erhalten bleiben sollen, stellt auch sehr hohe Anforderungen, was Zeitressourcen und Kräfteeinsatz anbelangt, weil das alles mit sehr viel Kommunikation, mit Abstimmung, mit Nachfragen, mit Erkunden, den Dingen auf den Grund gehen, mit teils kontroversen Diskussionen und Einigungsprozessen und so weiter verbunden ist.

Konzentration auf zwei bzw. vier Lebensgeschichten

So haben wir das Ganze schließlich enger gefasst und uns dann, nach einigen Überlegungen, dazu entschieden, uns auf zwei Lebensgeschichten zu konzentrieren, nämlich diejenigen der beiden Geschwister Rosa und Johann. Zum einen geht es also um Rosa, die meine Großmutter und Lissa Eichert-Klutes Tante war. Zum anderen geht es um Johann, der Lissas Vater und mein Großonkel war.

Aber schon bald wurde klar, dass es auch um die Eltern der beiden gehen würde, das heißt um Josef Eichert und Maria Eichert, geboren als Maria Weber. Da kommen nun auch männliche und weibliche Perspektiven zum Zuge, in der Annäherung an diese beiden Charaktere, die wir ja beide nicht persönlich gekannt haben und in die wir uns nun versuchen hineinzuversetzen, zum einen auf der Basis der überlieferten Fakten und zum anderen durch die Kraft der Imagination.

Ein magisch wirkendes historisches Familienportrait

Wir stellten fest, dass wir uns in unserem bisherigen Leben kaum mit Josef Eichert und Maria Weber, die dann Josefs Ehefrau und die Mutter von elf Kindern wurde, beschäftigt haben. Fast ist es so, dass uns deren Leben gar nicht weiter bewusst oder bekannt gewesen ist, wenngleich wir beide, das heißt Lissa Eichert-Klute und ich, das eindrucksvolle Familienfoto mit den zehn Kindern, die schließlich überlebt haben, ja durchaus kannten.

Beide hatten wir das Familienportrait, es befindet sich hinten im Materialteil dieses Buches, in irgendeiner Mappe oder in einem Schuhkarton liegen, zusammen mit anderen Fotos, insbesondere historischen Fotos. Das Bild mit den zwölf Personen, die etwas mit unserer familiären Vergangenheit zu tun haben, hatten wir beide irgendwo in unserem Gedächtnis abgespeichert, doch weit entfernt von unserem Alltagsleben.

Das Foto und seine Geschichte ruhten, ja schliefen quasi, jahrzehntelang vor sich hin. Doch dieses Familienportrait entfaltete mit der Zeit etwas Magisches. Es weckte Interesse, es warf Fragen auf, es zog uns in seinen Bann, und regte uns dazu an, mehr wissen zu wollen.

Die Schlüsselrolle von Siegfried Bröcher d. J.

Letztlich war aber Siegfried, Rosas jüngster Sohn, stark daran beteiligt, weil er sich nach der ausführlichen Recherche bezüglich der Bräijder, das heißt seiner väterlichen Linie, immer auch mit den Chreschten, das heißt seiner mütterlichen Linie, befassen wollte und dann irgendwann Lissa Eichert-Klute und mich miteinander in Kontakt brachte.

Ohne Siegfried, wir nennen ihn Siegfried den Jüngeren (d. J.), in Abgrenzung zu Siegfried Bröcher dem Älteren (d. Ä.) (1907-1989), der der jüngste Bruder seines Vaters Gustav war und der um 1937 den Gutshof Wilhelmsthal übernahm, würde also keine Leserin und kein Leser dieses Buch in den Händen halten. Auch beschaffte Siegfried d. J. zahlreiche Dokumente und steuerte eine beachtliche Menge an Informationen für diese Studie bei.

Umfangreiche Dossiers bei der Erforschung der väterlichen Seite

Bezogen auf die Bräijder hatten wir bei unseren Forschungen vor gut zehn Jahren auch recht gute Ausgangsbedingungen. Dies lag in zwei besonderen Umständen begründet. Es gab zwei Männer, wegen denen sehr umfangreiche Familienrecherchen unternommen worden waren.

Der eine wurde Pastor, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und der andere machte als Ingenieur und hoher Beamter eine Karriere während der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus. Es gab also zweierlei Dossiers. Das eine war von Pastor Hufnagel erstellt worden und rekonstruierte die familiäre Vorgeschichte eines zukünftigen Pfarrers.

Das andere stammte von den nationalsozialistischen Behörden und hatte das Ziel auszuschließen, dass Wilhelm Bröcher, ein zukünftiger Schwager von Rosa, wir kommen später auf ihn zurück, irgendwo tief in seiner Ahnenreihe jüdische Vorfahren hatte. Dieses zweite Dossier nannte sich „Arier-Mappe“.

Die dabei zu Tage geförderten Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Sterbeurkunden, Stammbäume, Stammbücher, auch Pässe, Ausweise, Urkunden aus dem Bereich des Militärs, der NSDAP, der Organisation Todt und so weiter waren auch gut durch die Zeiten gelangt und lagen uns alle vor, dies auch, weil Erna Wendtland, Wilhelms Frau, diesen ganzen Nachlass mit auf den Gutshof Wilhelmsthal gebracht hatte, wo sie ihren Lebensabend verbrachte, nachdem ihr Mann 1978 verstorben war.

Die Geschichte der Ottfinger Bräijder ließ sich dadurch lückenlos bis 1700 und dann, mit einigen ergänzenden Recherchen, sogar bis ins Jahr 1690 zurückverfolgen. Diese Geschichte begann im Dorf Möllmicke. Spuren der Bröchers gibt es auch in Hillmicke.