19,99 €

Mehr erfahren.

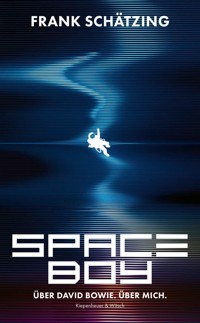

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Da draußen war ein Seelenverwandter« – Die Geschichte einer lebenslangen Faszination Im Jahr 1969 ist Frank Schätzing 12 Jahre alt und nicht gerade der Experte für Coolness auf dem Schulhof eines Kölner Gymnasiums. Er kann zwar den »Herrn der Ringe« auswendig, aber von Popmusik hat er so wenig Ahnung wie von Fußball, und rauchen tut er auch nicht. Doch dann geht es plötzlich los in seinem Leben, denn ein neuer Musiklehrer mit langen Haaren legt eine Schallplatte auf: David Bowies »Space Oddity«. Ab dann ist alles anders – eigentlich bis heute. Denn ein Leben lang hat dieser Jahrhundertkünstler Frank Schätzings eigenen Lebensweg begleitet, bereichert und immer wieder auf eigenartige Weise gespiegelt und durchquert. David Bowie, dieses sich selbst ständig neu erfindende Gesamtkunstwerk aus Sänger, Songwriter, Tänzer, Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler, wurde für Frank Schätzing zur Inspirationsquelle seines eigenen Wegs als Kreativer – als Zeichner, Musiker, Performer, als Autor weltberühmter Thriller und populärer Sachbücher.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Frank Schätzing

Über David Bowie. Über mich.

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Frank Schätzing

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Frank Schätzing

Frank Schätzing ist einer der meistgelesenen Schriftsteller Deutschlands und internationaler Bestsellerautor. Er gilt als Visionär, dessen Szenarien oft nur einen Herzschlag von unserer täglichen Lebensrealität entfernt liegen. Seit 1995 sind insgesamt 11 Romane und Sachbücher erschienen. Sie wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und in 27 Sprachen übersetzt.

Unter anderem:

Der Schwarm 2004

Limit 2009

Breaking News 2014

Tyrannei des Schmetterling 2018

Was, wenn wir einfach die Welt retten 2021

Helden 2024

Im November 2025 erscheint Schätzings neues Buch Spaceboy. Über David Bowie. Über mich. – die höchst originelle Kombination einer Hommage an die Pop-Ikone Bowie und einer packenden Zeitreise durch Schätzings Erinnerungen an seinen eigenen Weg zum Thrillerautor, Musiker, Zeichner, Performer. Frank Schätzing lebt und arbeitet in Köln.

Auszeichnungen

2002 KölnLiteraturPreis

2004 Corine in der Sparte Belletristik

2005 Kurd-Laßwitz-Preis für Der Schwarm als bester Science-Fiction-Roman des Jahres

2005 Deutscher Science Fiction Preis für Der Schwarm

2005 Goldene Feder für Der Schwarm

2005 Deutscher Krimi Preis für Der Schwarm

2006 Dr. Kurt Neven DuMont Medaille der Westdeutschen Akademie für Kommunikation

2007 »Stein im Brett« Preis des Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler e.V. (BDG)

2007 Premio Bancarella, italienischer Literaturpreis

2009 Elisabeth-Mann-Borgese-Meerespreis

2011 Deutscher Meerespreis

2021 Bayerischer Buchpreis: Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten

2025 Ehren-Glauser

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Frank Schätzing – wohlbehütetes Einzelkind, schüchtern und traumverloren – ist nicht gerade der Experte für Coolness an seinem Kölner Gymnasium, als Bowies »Space Oddity« wie ein Blitz in sein Leben einschlägt. Und alles verändert. Es ist der Beginn einer faszinierenden Reise zu schlummernden Talenten. Schüchternheit weicht kreativer Produktivität. Scheitern wird zur Schubkraft. Bowie inspiriert Schätzing zu eigenen schöpferischen Abenteuern als Zeichner, Musiker, Performer, als Autor weltberühmter Thriller und populärer Sachbücher, er begleitet, spiegelt und quert seinen Weg immer wieder aufs Neue. In SPACEBOY kombiniert Schätzing das Porträt des Ausnahmekünstlers Bowie auf hinreißende, höchst originelle Weise mit eigenen Lebenserinnerungen – zutiefst persönlich und erfrischend optimistisch.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Gestaltung von Cover und Deckblättern der Kapitel: buerogroll.com, unter Verwendung eines iStock-Motivs

ISBN978-3-462-31411-3

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Teil 1 | Five Years

1969

Commencing Countdown

And the Stars look very different today

The London Boys

Hello Spaceboy

Sorrow

A Lad Insane

Let me sleep beside you

Love You Till Tuesday

Letter To Hermione

Seven – Six – Five – Four –

Changes

Teil 2 | Fame

Starman

But boy, could he play guitar!

Wham! Bam! Thank You, Ma’am!

Crashing out with Sylvian

It’s got claws, it’s got me, it’s got you

Where’d you wanna go?

Somebody Up There Likes Me

Watch That Man

Your face is a mess

Break down and cry

Bending sound, dredging the ocean

Throwing Darts in Lovers’ Eyes

Soul Love

Teil 3 | Fantastic Voyage

A New Career in a New Town

Just don’t let go of me

Speed Of Life

Sound and Vision

We can be Heroes!

Move On

Teil 4 | The next day and the other day

To the song they’re playin’ on the radio

Put On Your Red Shoes

You wanna call this Let’s Dance?

I Feel Free

Time Will Crawl

New Angels of Promise

Abdulmajid

Miracle Goodnight

A Better Future

Brillant Adventure

Survive

Where Are We Now?

I Can’t Give Everything Away

Teil 5 | 2025

This way or no way

Playlists

Meine Top 27 Bowieversum-Playlist

Meine Top 10 New-Heroes-Playlist

Dank

Als ich im Januar ...

Uncage the colours

Unfurl the flag

Luck just kissed you hello

DAVID BOWIE, Boys Keep Swinging

Teil 1

1969

Ralf war groß, von imposanter Hässlichkeit und tagein, tagaus in Rot gekleidet. Seine Haare machten den Eindruck, als würden sie von einem Eichhörnchen in Fasson geknabbert. Wären Pickel eine Währung gewesen, hätte man ihn als reich bezeichnen können, aber Ralf war ja auch schon vierzehn und zweimal sitzengeblieben, was er uns mit lässigem Stolz als Akt der Auflehnung gegen das Establishment verkaufte. Bei mir sollte es noch dauern mit der Akne. Erst mit fünfzehn würde sich auf meiner Nasenspitze ein Prachtexemplar von Pustel häuslich einrichten und trotz engagierten Ausdrückens hartnäckig dort verbleiben.

Als Ralf seine Reden und die Mao-Bibel schwang, war ich zwölf, sah aus wie zehn und wäre gern sein Freund gewesen. Unbestritten punktete der pickelige Ralf mit einer Coolness, die mir abging, außerdem hatte er eine Freundin von überschaubarem Reiz, aber immerhin. Den Politquatsch außer Acht gelassen, verstand er wahnsinnig viel von Musik und kannte sämtliche Bands. Ich kannte nur James Last, über den meine Mutter sagte, man könne so schön dazu bügeln, und Ray Conniff, dessen Platten mein weltläufiger Onkel bei seinen Deutschlandbesuchen aus Amerika mitbrachte.

Mein Onkel machte da drüben richtig Karriere.

Überhaupt war 1969 das Jahr der Höhenflüge.

Am 21. Juni hatte Neil Armstrong den Mond betreten und Krschsch Schrrrkschrrr gesagt. Wir guckten die Landung bei Oma, ein gutes Dutzend Verwandter versammelt vor der Glotze. Ich hatte im Bett der Großeltern geschlafen. Meine Mutter weckte mich um drei Uhr morgens, jetzt sei es bald so weit, im Wohnzimmer fand ich die Familie schon ziemlich angeschickert vor. Halb leere Flaschen Söhnlein-Sekt und mehrere geplünderte Packungen Telebar ließen vermuten, dass so eine Mondlandung eine stärkungsbedürftige Sache war. Über den Bildschirm zuckten Störungen. Sah man genau hin, ergaben sie einen Menschen in klobigem Anzug, der eine Leiter runterkletterte und redete. Ich verstand lediglich Zischen und Rauschen, aber im Fernsehstudio gerieten sie außer Rand und Band, weil Armstrong »That’s one small step for a man, one giant leap for mankind« sagte. Einer der Kommentatoren meinte, er habe kein »a« vor »man« gehört. Der andere konterte, »man« ohne Artikel bedeute Menschheit, und Armstrong habe ja wohl kaum gesagt »Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für die Menschheit«. Oma drehte am Farbregler. Meine Großeltern hatten sich einen dieser neuartigen Fernseher angeschafft, zwei Jahre zuvor war ich Zeuge geworden, wie Willy Brandt auf einen Knopf drückte, woraufhin der Knopf rot und die Welt bunt wurde. Oma hatte den Regler bis zum Anschlag hochgedreht, Brandt sich in einen gekochten Hummer verwandelt, Farbe sich durch die Netzhaut gefressen, ein Fußballspiel auf kryptonitgrünem Grund war zu einer verstörenden Grenzerfahrung geworden. Ich hatte noch tagelang Grünflashs.

»Das sieht völlig unrealistisch aus«, hatte mein Vater gesagt.

»Mir egal«, hatte Oma erwidert. »Der war teuer, dafür will ich richtig Farbe haben.«

Ein Segen, dass der Mond grau blieb.

Trotz der Mängel in Bild und Ton war ich kolossal beeindruckt vom Funkverkehr zwischen Armstrong und Cape Canaveral und dass der Neil und Edwin Aldrin jetzt da oben rumspazierten. Ganz klar, ich musste auch zum Mond! Der Weltraum rief nach mir. Wollte mich! Rief mich mit der Stimme Tamara Jagellovsks aus Raumpatrouille, der schönen Eva Pflug, deren Karriere gerade im All verloren ging. Seit ihrer Rolle als widerborstige Sicherheitsoffizierin des schnellen Raumkreuzers Orion galt sie dem deutschen Fernsehvolk als verdächtig, weil sie nicht gleich in der ersten Folge Dietmar Schönherrs Charme erlegen war. Die Deutschen wollten keine Emanzen im Weltraum. Wie auch? Sie wollten ja nicht mal welche zu Hause. Jedenfalls, die Inbesitznahme des Trabanten vollzog sich wenige Wochen vor meinem ersten und einzigen Versuch, den roten Ralf als Freund zu gewinnen. Wann immer er das Wort führte und ich mich einzubringen suchte, war mir ein »Halt’s Maul, Schätzing!« sicher, aber vielleicht lag seiner Haltung ja ein Missverständnis zugrunde.

»Warum findest du mich eigentlich doof?«, ging ich die Sache denkbar bescheuert an.

»Weil du doof bist.«

Dabei hätte man’s bewenden lassen können, aber ich ließ nicht locker.

»Erstens hab ich dir nichts getan, es ist also gemein, dass du das sagst, zweitens tust du so, als hätte ich keine Ahnung.«

Ich sah’s auf seiner Zunge liegen: Halt’s Maul, Schätzing.

»Wovon hast du denn Ahnung?«, sagte er stattdessen lauernd.

Das so pauschal zu beantworten, stellte mich vor unerwartete Herausforderungen. Wovon hatte ich Ahnung?

»Die Amis sind auf dem Mond«, sagte ich. »Vor dem Russen.«

Nicht dass ich davon Ahnung gehabt hätte. Es war einfach in aller Munde.

»Ja, weil die Amis imperialistische Schweine sind.«

Das nun führte Ralf nicht näher aus. Klang aber super. Imperialistisch! Vor allem klang es danach, dass er Ahnung hatte und ich nicht.

»Soll ich dich zeichnen?«, schlug ich vor. »Ich kann gut zeichnen.«

Konnte ich wirklich.

»Als ob das einen interessiert«, sagte der rote Ralf mit aller ihm zu Gebote stehenden Herablassung. »Du hast also Ahnung, wie? Na schön. Nenn mir mal drei Bands aus den Top Ten.«

»Top Ten?«

»Hitparade.«

Ich überlegte. Karel Gott? War der eine Gruppe?

»Die englische Hitparade«, präzisierte Ralf.

Zierte Karel Gott die englische Hitparade? Wohl kaum. Ralf wartete. »Get back«, sagte er schließlich. »Beatles. Die kennst du aber doch?«

Ich schwieg, während mein Hirn kochte. Beatles. Hatte ich mal irgendwo was aufgeschnappt über die Beatles? Ich hing nicht mit den coolen Jungs ab, mehr mit solchen, bei denen zu Hause Rudi Schuricke und Liebfrauenmilch die Hirne der Erwachsenen verkleisterten.

»Klar kenn ich die.«

»Dann sag mir mal drei Titel von denen.«

Ach, wär’s doch schon Oktober gewesen! Da würde sich meine Mutter verlieben in Ob-La-Di, Ob-La-Da.

»The Ballad of John and Yoko«, führte Ralf aus. »Norwegian Wood. Helter Skelter. Aber die Beatles sind eigentlich Scheiße. Nur John Lennon ist okay. Also, die Charts.«

»Müssen wir denn über Musik reden?«

»Wäre kein Problem für dich, wenn du Ahnung hättest.«

»Bei uns läuft so was nicht«, sagte ich.

»Rolling Stones, Credence Clearwater Revival, Desmond Dekker and the Aces. Jetzt geh schön spielen.«

Ich ertrug die Demütigung wie auch die sonstigen Misslichkeiten meiner heraufdämmernden Adoleszenz, indem ich mich an Neils und Edwins Seite auf den Mond träumte, bevorzugt in den Unterrichtsstunden. Seit zwei Jahren hatte ich Latein und sah keinen Sinn darin, eine tote Sprache lernen zu müssen, um dann Spanisch, Italienisch und Französisch parlieren zu können. Deutsch, Kunst, Musik und Englisch flogen mir zu, Latein war mir zu hoch. Während wir unter dem gnadenlosen Regiment von Lehrer Nüske die gallischen Kriege durchfochten, entschwebten meine Gedanken dem geöffneten Fenster, ebenso bei Mathe: Lehrstoff von der Art enteilender Züge, denen man im Gleisbett hinterherstolpert, bis sie zu Punkten am Horizont werden. Dann lieber Kopfabenteuer, in denen ich Ralfs blässliche Freundin vor den Amok laufenden Robotern aus Raumpatrouille rettete, deren Baumarktherkunft ich noch übersah: die schrecklich biegsamen Arme und Klauen, in denen der Kundige Sanitärschläuche und Batterieklemmen erblickte. Meine Fantasie veredelte alles. Sogar Ralfs Freundin.

Einschneidendes geschah.

Im Herbst durften wir in der Aula einen Film gucken, der drei Stunden dauerte, mir aber kürzer vorkam, obwohl nicht viel passierte. Nur, wie da nichts passierte – das war spektakulär! Ganz besonders in der letzten halben Stunde. Da nämlich raste ich mit Bowman, dem einzig überlebenden Astronauten, durch einen strahlenden, flackernden, pulsierenden Tunnel, als hätte Oma dem Farbregler drei weitere Umdrehungen abgetrotzt. Unglaublich! Wie hatten die das gemacht? Schon bei Sindbads siebente Reise hatte ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wenn der Zyklop kam und Sindbads Leute wie Gold-Fischlis verspeiste. Den hatte ich dreimal gesehen, und es war immer wieder super, aber das hier war unglaublich.

Der Film hieß 2001: Odyssee im Weltraum.

Den ganzen Tag lief ich rum wie verstrahlt. Hatte es noch eines Ansporns bedurft, die triste Gymnasialwelt und den roten Ralf, den ich mich jetzt redlich mühte, meinerseits doof zu finden, hinter mir zu lassen und zu den Sternen zu fliegen, war es dieses Meisterwerk. Ich würde Astronaut werden. Oder besser noch wie Kubrick ein berühmter Regisseur – Raumschiffplätze waren ja begrenzt! – und solche Streifen drehen. Hauptsache, nicht untätig zusehen, sondern selbst Großes vollbringen. Schon träumte ich wieder zum Fenster raus und bekam eine Fünf in Mathe.

Doch das Beste stand uns noch bevor!

Präludium: Musiklehrer Pricken entfachte in uns Knaben so viel Begeisterung für Klassik wie drei Tage alter Haferschleim. Er sei, raunte es durch die Gänge, Ende des Zweiten Weltkriegs mit einem Leuchtturm in die Luft geflogen und seither nicht mehr ganz frisch im Oberstübchen. Glaubte ich sofort! Ein exzentrischer alter Knochen, der in Stürmen plötzlicher gefürchteter Zuneigung Schüler an den Haaren riss und Karnickel nannte – was immer ihn trieb, es konnte nichts Gesundes sein –, dafür weniger Geliebten den Schlüsselbund an den Kopf warf. Allwöchentlich pflegte er den Klassenraum mit der Würde eines exilierten Herrschers zu betreten, förderte ein blütenweißes Taschentuch zutage, jemand wurde erkoren, den Steinway-Flügel zu polieren (»Gründlich, Karnickel, auch zwischen den Tasten!«), während er uns mit Elaboraten über bedeutende Komponisten auf den Sack ging. Komponisten, schloss ich aus den Bildern, waren alt und übellaunig, schienen vom Sterbelager vor die Kamera gezerrt oder kurz vor der Einweisung. Beethoven sah aus wie einer, zu dem man keinesfalls ins Auto steigen sollte, Brahms und Tschaikowsky gaben immerhin astreine Nikoläuse ab, vor Franz Liszt bekam man Angst, und dann diese Typen mit ihren Perücken … meine Liebe zur Klassik wollte nicht lodern. Sonntägliche Fernsehbesuche bei den Großeltern verstörten mich um ein weiteres: Erkennen Sie die Melodie war das Ratespiel aus der Hölle! Ein pomadiger Moderator stellte Fragen zu Arien, die der beliebte Tenor Rudolf Schock dann konvulsivisch grimassierend zum Besten gab, als hätte ihn der Schlag am Wickel. Hing man erledigt im Sofa, Schogetten als letzten Trost, gab einem Anneliese Rothenberger mit ihrem hohen C den Rest. Ernsthaft, kein Tier schrie so.

Nur, was half’s? Das war mein musikalischer Tümpel. Ralf hatte schon recht, auch wenn nicht mal er wissen konnte, dass im Januar Dave Grohl geboren worden war und das Konzert, das die Beatles auf dem Dach der Apple Studios in der Savile Row gegeben hatten, ihr letztes öffentliches sein würde. Dafür wusste er, dass Led Zeppelin ihr erstes Album rausgebracht, Yoko Ono im März John Lennon geheiratet und im Juni ein gewisser Elton John mit Empty Sky von sich reden gemacht hatte, und ich hatte eben keine Ahnung.

Bis zu jenem Tag:

Die Tür geht auf, statt Pricken betritt ein schlaksiger Langhaariger das Klassenzimmer und stellt sich als Lehrer Büchten vor. Pricken, erfahren wir, habe sich in den Ruhestand begeben. Büchten macht nicht viele Worte, legt eine Platte auf. Weder verrät er, was uns erwartet noch unter welch gepuderter Perücke es ersonnen wurde. Wir sollen zuhören und dann unsere Empfindungen schildern. Den Flügel polieren muss keiner. Übrigens nie wieder.

Es folgen dreiunddreißig hochdramatische Minuten. Viele lassen, was erklingt, stoisch über sich ergehen, andere starren wild um sich, wieder andere vergraben ihr Gesicht in den Armen, sodass nur ein gelegentliches Beben ihrer Schultern von Vitalfunktionen zeugt.

Ebenso viele aber sind begeistert! Von der Wucht. Der Rohheit. Der Mystik.

Wir hören Igor Strawinskys Le Sacre du Printemps, und ich weiß, wenn Musik eine Reise ist, will ich so reisen, für immer. Ich sehe Raumschiffe und Galaxien, ich sehe ein Schiff in schwerer See, ich sehe den Balrog sich aus Morias Minen erheben (den Herr der Ringe kann ich auswendig), ich rede und rede, und Büchten sagt, wenn ich das alles gesehen habe, ist es gut, dann habe die Musik ihr Werk getan und mich berührt, darauf komme es an, nachrangig erst auf das, was der Künstler habe ausdrücken wollen, und ob wir noch was Tolles hören wollten. Diesmal erhasche ich einen Blick aufs Plattencover, als die magische schwarze Scheibe daraus hervorgleitet, ein Kopf wie abgeschnitten zwischen blaugrünem psychedelischem Gedöns, das Gesicht eines gelockten Mannes, der dreinschaut wie von Aliens entführt und im Kornfeld abgesetzt. Und wieder bin ich durch nichts vorbereitet auf das, was folgt.

Wieder bin ich in Kubricks Tunnel.

Commencing Countdown

Über Space Oddity ist so viel geschrieben worden, dass ein durchschnittlicher ISS-Aufenthalt kaum ausreicht, es zu lesen. Wahres und Erfundenes über Entstehung, Aufnahme, Dramaturgie, Harmonik, Melodie und Rhythmus und die vordergründig eindeutigen, tatsächlich allegorisch-abgründigen Lyrics. Bowie selbst ließ keinen Zweifel daran, dass Space Oddity (nicht nur, aber auch) die konzise Nabelschau eines Junkies war, aber was scherte das mich Zwölfjährigen, als ich zum ersten Mal in meinem Leben Ground Control to Major Tom hörte? Ich wohnte hinter den Spiegeln. Durchaus mit Intellekt und Selbsterkenntnis ausgestattet, aber kaum tieferen Wissens, immer noch mit einem Fuß in der Villa Kunterbunt, obschon der Lehrbetrieb alles daransetzte, uns das Träumen auszutreiben.

Half nix. Selbst der rote Ralf, dessen Eltern mit dem Aufstand des Proletariats wenig am Hut hatten, legte, wann immer er Mao rezitierte, ein restkindliches Entzücken an den Tag, als wäre der große Vorsitzende Robin Hoods Seelenbruder und kein massenmordender Radikaler mit Harem und Allmachtsfantasien. Noch war die Welt ein Versprechen, alles werde gut, und kaum einer pfiff so laut im Wald wie ich. Über zarten Keimen kritischer Vernunft sah ich unverändert einen Sternenhimmel der Verzauberung gespannt, regierte pure Magie. Auch wenn ich spätestens mit sechs geschnallt hatte, dass der polyestergelockte Weihnachtsmann, der in unser Wohnzimmer stapfte, verdächtig meinem Vater glich – kein alter Sack vom Nordpol blickte aus so humorigen, jungen blauen Augen ins hoffnungsvolle Morgen –, war ich bereit, Vereinbarungen mit mir darüber zu treffen, dass es den heiligen Mann für die Dauer der Bescherung eben doch gab, schlicht um mir meine Illusionen zu erhalten. Im Verzaubertsein fand ich Schutz und Geborgenheit. Großwerden, so viel stand fest, war nichts für mich.

Nur, wie weit die Erwachsenenwelt auch entfernt lag, ging ihr doch eine spürbare Kaltfront voraus. Mich hatten Träumereien warm gehalten, jetzt stürzte die Temperatur mit jedem Jahr ins Bodenlose, erlebte ich Niedertracht und Rohheit, das Recht des Stärkeren, der ich – klein und zutraulich – niemals sein würde, litt unter Versagensängsten und staunte, wie bereitwillig meine Klassenkameraden sich den Feenstaub aus den Klamotten wischten, um was Vernünftiges fürs Leben zu lernen. Magie schien einem ordentlichen Broterwerb nicht zuträglich, Fantasie galt jetzt als Spinnerei. Wann immer Lehrkräfte und Mitschüler mich einen Träumer nannten, taten sie es fortan in generationeneinender Geringschätzung. Als Träumer, lernte ich, landete man in der sozialen Todeszone, wo der Tausch des Pausenbrots den Höhepunkt des Tages bildete. Andere saugten Selbstbewusstsein aus Zigaretten, liefen auf Sportplätzen zu Spitzenleistungen auf, rempelten, bolzten und fluchten, kannten sämtliche Fußballer, präsentierten mit kriegerischem Stolz ihre Blessuren und fuhren freihändig Schuss, wo ich aus dem Fahrradsattel stieg und schob. Nicht nur wussten sie alles über die Top Ten, auch über Autos und Motorräder und Mädchen schienen sie bestens im Bilde zu sein und ganz allgemein ein ereignisreiches Leben zu führen – nur von Magie waren sie so weit entfernt wie Michael Collins vom Mondspaziergang.

Jetzt, da das Vinyl knisterte und rotierte und aus interstellaren Tiefen Akkorde ins Licht traten, der Hall von Trommelschlägen sich verströmte, ein gedoppelter Bowie den Funkverkehr vor dem Start besang und zugleich die Startsequenz runterzählte, war die Spannung im Klassenzimmer mit Händen greifbar. Schon im Intro narrte Space Oddity alle Erwartungen. Nach folkigem Beginn hing der Song im Leeren, jede Richtung mochte er einschlagen, beschleunigen, implodieren, sich in sein Geheimnis zurückziehen – stattdessen schwang er sich auf zu einem surrealen, rauschhaften Höhenflug, kämpfte sich durch Turbulenzen, überwand die schulischen und elterlichen Schwerefelder, und plötzlich waren da Millionen Sterne, teilnahmsloses eisiges Strahlen, und ich glitt dahin auf gleißenden Mellotron-Wolken. Die verstoßene Magie bemächtigte sich der dreißig Rotznasen im Klassenzimmer und machte ältere Rechte geltend. Ein Raum öffnete sich jenseits aller Räume, in dem ich mich intuitiv heimisch fühlte. Daher also stammte ich! Ich musste vom Himmel auf die Erde gefallen sein. Nichts in Space Oddity entwickelte sich erwartungsgemäß. Alleine dafür liebte ich den Song, genoss meine Verbundenheit zu Dingen ohne Namen, badete in tieferem Wissen. Ohne dass ich es in Worte hätte fassen können, begriff ich, wie kunstvoll dieser Trickser da zu Werke ging, jeder Harmonie- und Rhythmuswechsel eine Überrumpelung. Das ganze hohle Ernst-des-Lebens-Konstrukt klappte einfach so in sich zusammen. Träumen war rehabilitiert! Wer solche Songs schrieb, war der König aller Träumer.

In der Pause versuchte ich, den roten Ralf darüber in ein Fachgespräch zu verwickeln. Jetzt wo ich Ahnung hatte, musste er mich akzeptieren.

»David Bowie ist total aufregend«, rief ich im glockenhellen Überschwang, kleinjungenhaft, Rotbäckchen-fickerig. Gott, ich klang total distanzlos. »Ich meine, also, es ist eine große Komposition.«

»Es ist was?«

Pricken-Sprech. Große Komponisten. Für Rockmusik schien ein anderes Vokabular angezeigt.

»Ich meine, es ist pogessiv.« Büchten-Sprech.

»Progressiv«, verbesserte mich Ralf, den Blick ostwärts gerichtet, wo Rotgardisten die Welt veränderten.

»Genau!«, sagte ich.

»Es ist Mist.«

Gleich fühlte ich mich wieder defizitär. Ralfs Abfuhr deprimierte mich. Konnte es sein, dass er taub war für Bowies Genie? Taugte der dann überhaupt was? Oder fand Ralf, was mir gefiel, aus Prinzip beschissen? Schlimmer noch, weil es beschissen war. Weil ich eben keine Ahnung hatte. Wie wir da auf dem Schulhof standen, gaben wir ein ungewohntes Bild ab, so dicht an dicht einträchtig plaudernd, gravitierend wie ein Doppelgestirn, roter Riese, weißer Zwerg. Nach und nach zogen wir Mitschüler in unseren Bannkreis, überwiegend Ralfs testosteronausdünstende Fraktion, hochgeschossen und verpickelt wie er selbst und vom gleichen verächtlichen Wesen. Aber auch ein paar der Unterm-Stein-Bewohner trauten sich heran, mit denen ich Schul- und Heimweg und Fernsehnachmittage teilte. Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Der Song war toll. Bowie war toll. Ich war zwölf, sah jünger aus, klang jünger, spielte im falschen Team. Wahrscheinlich war ich der Letzte, den David Bowie sich als Verteidiger wünschen würde. Einer wie ich zog ihn mit untern Stein.

»Der Song klingt schwul«, sagte einer von Ralfs Epigonen.

»Nein«, erwiderte der Meister und sinnierte in die Ferne. »Er ist Kunstkacke. Er ist bourgeois.«

Was zur Hölle hieß das wieder?

»Also, mich hat das Lied berührt«, fiepte mein Freund Johannes, ein lieber Kerl und Fluchttier wie ich selbst.

»Berührt!« Ralfs Fraktion johlte entzückt. Sie klangen wie Esel. Das war der Stimmbruch. Ich hätte auch gern wie ein Esel geklungen. Mit Kinderstimmen ließen sich schlecht Argumente von Gewicht vorbringen. Einer der Wiehernden umarmte seinen Nebenmann und rief unter simulierten Schluchzern: »Ach, wie hat mich das berührt!«, und sie lachten sich scheckig. Johannes zog den Kopf ein. Mich packte die Wut. Ich mochte schwächlich sein, feige war ich nicht.

»Ihr seid Blödmänner! Der Song ist eben nichts für Blödmänner. Man muss was in der Birne haben.«

»Er ist nicht proletarisch«, sagte Ralf. »Die Revolution braucht kein so aufgeblasenes Geklimper. Sie will Musik, zu der man arbeiten und marschieren kann.«

Wie bitte? Ebenso gut hätte er chinesisch sprechen können.

»Das ist überhaupt der beste Song, der je geschrieben wurde!«, rief ich.

Sie lachten wieder. »Ja, berührend!«

»So berührend!«

Offenkundig zogen wir den Kürzeren, meine Loser-Fraktion und ich. Die Großen hielten sich die Bäuche, doch dann geschah es! Der Erlöser stieg zu uns herab, erschien aus der Herrlichkeit des Lehrerzimmers. Büchten hatte Pausenaufsicht.

»Ihr redet von Bowie?«

»Ja«, sagte ich zornig.

»Hat euch beeindruckt, was?« Büchten zog an einem schlampig gedrehten Glimmstängel. »Die Zukunft des Pop, wenn ihr mich fragt – und die englische Presse.«

»Klar!«, höhnte Rolli, einer von Ralfs Eierkraulern. »Bowie ist Gott!«

Seinem beifallheischenden Blick folgte nicht das erhoffte Gewieher. »Halt’s Maul, Rolli.« Ralf blickte ernst drein. Ganz doof war er nicht. Büchten, der mit seinen Einsneunzig, cool abgewetzten Klamotten und langen Haaren reputabel genug aussah, um flaumbärtigen Revoluzzern Respekt abzutrotzen, hatte Ahnung, das war nicht zu leugnen, und gerade konnte man dem roten Ralf beim Denken zusehen: vielleicht ratsam, dem Leittier zu huldigen.

»Gott, hm.« Büchten legte den Kopf in den Nacken, um Rolli unter seiner Haartolle in Augenschein zu nehmen, die sich wie eine Surferwelle über seinem Nasenbein brach. »Interessant. Bowie hat sich ähnlich geäußert. Über einen anderen Musiker. Stand letzte Woche im Rolling Stone. Aber das weißt du wahrscheinlich nicht, weil du dich im Pop nicht auskennst.«

Patsch, das saß!

»Was hat er denn gesagt?«, wollte ich wissen.

Büchten hüllte sich in Rauch. »Er habe Gott gehört. Als sein Vater ihm seine erste Platte geschenkt hat: Tutti-Frutti. Da war Bowie neun.«

»Little Richard.« Ein anderer Flaumträger aus Ralfs Entourage nickte widerstrebend. »Der ist okay.«

»Nein, der ist super!«, erkannte Johannes seine Chance, Anerkennung einzufahren. »Absolut!«, pflichtete ich ihm bei. Über Little Richard wurde Einigkeit bekundet, auch wenn er nicht ganz taufrisch war und dem sich wandelnden Musikgeschmack hinterherhumpelte, aber live galt er verlässlich als Granate. Selbst ich kannte den. Na gut, nur namentlich, nicht den Song selbst, aber das brauchte keiner zu wissen. Mein Onkel Helmut, der jüngste Bruder meiner Mutter, hörte gelegentlich Rock ’n’ Roll. Er sprach Little Richard aus, wie man’s schrieb, zungenbrecherisch teutonisch, auch Bill Hahlei mochte er. Meine Mutter, die mit Rock ’n’ Roll nichts anfangen konnte, fühlte sich dennoch verpflichtet, ihn auf den Aussprachefehler hinzuweisen: »Bill Heylie.« »Hahlei!«, beharrte Onkel Helmut. Sie schüttelte den Kopf: »Es ist ein englischer Name. Es spricht sich –« »Hahlei, verdammt! Wir sind in Deutschland.« Meine Familie mütterlicherseits: ein gallisches Dorf.

Büchten zertrat den Stummel seiner Zigarette und begann unter viel Gekrümel eine neue zu drehen, während er uns auseinandersetzte, Bowie breche in Space Oddity praktisch mit sämtlichen Kompositions-Schemata: eigentlich ein C-Dur-Song, der aber fortgesetzt harmonische Haken schlage, F-Dur, D-Dur, G-Dur. Herausragend sei der ausgiebige Gebrauch von Moll-Akkorden. Jene Sorte, die sich Stones-Pianist Ian Stewart auf Wild Horses zu spielen weigern wird mit dem Argument: »Scheiß Chinesenmusik!« (Weshalb er durch Jim Dickinson ersetzt wird.) Der Rock ’n’ Roll hatte es nie so mit Moll, aber genau diese Tonartwechsel, erläuterte uns Büchten, verliehen dem Song seine bildhaft erzählerische, cineastische Qualität.

»Das ist wahr!«, sagte ich feierlich. »Ich habe mich gefühlt wie im Kino. Wie in einem Film.«

»Kein Wunder.« Büchten nickte. »Bowie war von einem Film beeinflusst, als er den Song schrieb.«

»2001«, sagte ich in einer Anwandlung, ohne dass mein Hirn die so offenkundige Verbindung zwischen Odyssee im Weltraum und Space Oddity tatsächlich hergestellt hätte. 2001 war schlicht mein neuer Lieblingsfilm, Space Oddity mein Lieblingssong, der Wunsch Vater des Gedankens. In aller Unbedarftheit landete ich einen Volltreffer.

»Hey, du hast ja richtig Ahnung«, lächelte Büchten.

Der rote Ralf schlug mir auf die Schulter. »Gar nicht schlecht, Schätzing!« Allerhand. Er war bereit, sein Bild über mich zu korrigieren. Wie sich erweisen sollte, exakt für die Dauer der großen Pause, also bis Büchten wieder in den lehrerzimmerlichen Olymp entwichen war. Als wir hoch zum Klassenzimmer gingen, Mathe stand an, konnte ich dem Sprudeln meiner Begeisterung nicht länger Einhalt gebieten.

»Weißt du, Ralf, das Tolle an Bowie und Kubricks Film, also das, was beide in meinen Augen verbindet, ist nämlich –«

»Halt’s Maul, Schätzing.«

And the Stars look very different today

Und was verbindet Kubricks 2001 mit Bowies Space Oddity?

Was immer es war, es verband mich mit Bowie. Stärker als der Song selbst. Nie würde ich dem Starman physisch näherkommen als 2002 im Kölner E-Werk, direkt vor der Bühne, an deren Rand er im dreiteiligen Maßanzug Heathen singt, während eine im Boden verborgene Windmaschine sein perfekt frisiertes Haar in stetes Cabrio-Flattern versetzt. Ungezählte Male habe ich ihn da gesehen, live, in Videos, Dokus und Zeitschriften, auf Plattencovern und Tour-Plakaten, ahnend, dass mein Leben ohne ihn anders verlaufen wäre. Er wird mich kein einziges Mal gesehen haben. Ich werde kenntnisreich über ihn reden, er nicht das Mindeste über mich wissen oder dass es mich überhaupt gibt: das klaffende Tal der Fehleinschätzung, das uns von den Ewigen, den Stars, trennt. Wie sehr wir uns ihnen auch verbunden fühlen, haben sie ihrerseits keine Verbindung zu uns. Zu ihren Klängen, Posen, Worten, unter ihren Konterfeis, in der Intimität eines Jugendzimmers, in der Anonymität einer überwältigten Menge, überwältigt von uns selbst, haben wir vielleicht erstmals ein Mädchen, einen Jungen geküsst, richtig geküsst mit Zunge, eine eigenartig saugende Verschmelzungserfahrung, suchterzeugend aus Gründen, die Jahrhunderttausende in unserer Vergangenheit liegen; wir haben, topografisch unbewandert, unsere Hand erstmals die hautwarmen Regionen unter jemandes T-Shirt, Rock- oder Hosenbund erkunden lassen, wozu es ohne den Song, das Konzert, die Sekunde, in der die Welt makellos erstrahlte, nie gekommen wäre, und dann hätten wir wen anderes geheiratet, andere Kinder gezeugt und geboren (oder keine), alles wäre anders verlaufen – wie könnte es die Götter nicht interessieren, was wir unter ihrer Patronage geworden sind, sie waren maßgeblich dafür verantwortlich, aber Fakt ist:

Es interessiert sie einen Scheiß.

Meist jedenfalls. Lernt man sich persönlich kennen, überdauert das Zusammentreffen die Pfützenwanderung des Small Talks, können sich auch Stars und Fans befreunden, die dann nicht länger Stars und Fans sind, sondern Bekannte, Vertraute, Verliebte – nur, wie oft geschieht das? Unsere Leben sind nicht deren Leben. Sie übernehmen so wenig Verantwortung für uns, wie die Sonne Verantwortung für Sonnenbrand übernimmt. Wir bewohnen unseren Alltag, sie ihren Mythos. Wir sind ihr Applausraum, in den sie senden, senden, senden, und wenn wir ernsthaft glauben, dass sie uns verstehen, haben sie nur unseren inneren Monolog in Gang gesetzt. Das einem Erwachsenen beizubiegen, ist schon heikel genug (wer Helene Fischer inniglich liebt, will von ihr geliebt sein), und ein Zwölfjähriger ist noch mal ein besonderer Fall! Da weißt du mit der Unbeirrbarkeit, mit der es ein Insekt zur Flamme zieht, dass der Mann, dessen Musik dein Herz durchbohrt, dein Innerstes kennt, ja, kennen muss! Fände sich die Gelegenheit, einander ins Auge zu blicken, es wäre der Beginn einer fruchtenden Freundschaft! Hört dieser Zwölfjährige obendrein, sein Lieblingsfilm habe seinen Lieblingskünstler inspiriert, glaubt er nicht länger an Zufälle.

Das kann nur Fügung sein.

Für mich war der Fall somit klar: Ich erkannte mich in Bowie. Träfen wir uns, er würde sich in mir erkennen. Die Mathematik der inneren Gewissheit. In Gedanken waren wir uns tausendmal begegnet. Die Flamme meiner Kindheit brannte nieder, er war der Lichtstrahl im heraufziehenden Dunkel, auf dem ich weiter tanzen konnte. Am Himmel ballten sich Unwetterwolken, mein Weg auf dem Knochenbrecher-Gymnasium, wie ich es seiner Mitleidlosigkeit wegen nannte, würde noch steiniger werden, und natürlich war ich nicht so blind zu übersehen, dass ein einzelner Song am Grundübel des Erwachsenwerdens wenig änderte: Träume hatten keinen Marktwert.

Aber, so viel wusste ich, da draußen war ein Seelenverwandter. Ich fühlte mich nicht mehr ganz so einsam. Bowie strebte zu den Sternen. Genauer wollte ich es gar nicht wissen, eine präzise Analyse seiner Lyrics barg die Gefahr der Entzauberung, und ich fand mein Leben schon entzaubert genug. Der fatalistische Grundton gegen Ende des Songs war kaum zu überhören gewesen. Apollo 11 und Kubrick hatten mein Weltraumfieber mächtig hochgetrieben, und obwohl die Mission der Discovery One im Film am Unvermögen des Supercomputers HAL 9000 scheitert, ein Befehlsparadoxon zu lösen (ich stellte mir vor, wie die Registrierkasse im Lebensmittelgeschäft Bergmeier, wo meine Mutter einkaufte, die Herausgabe des Wechselgeldes verweigerte mit den Worten: I’m sorry, Brigitte, I’m afraid I can’t do that), feierte ich 2001 als Plädoyer für die Überwindung jeglicher Elternhäuser, Klassenzimmer, spießigen und überhaupt irdischen Grenzen. Zwar konnte es einem Astronauten passieren, dass er auf dem Weg zum Jupiter in einem neondurchfluteten Rokokozimmerchen landete und Mittagessen mümmelnd vergreiste, aber wurde man nicht als Sternenkind wiedergeboren? Von derartiger Mystik oder gar Aufbruchsromantik war bei Bowie wenig zu spüren. Planet Earth is blue and there’s nothing I can do wollte sich mit meinen Weltraumfantasien kaum vertragen. Eigentlich erstaunlich – Bowie umgab die Aura des empathisch Radikalen! Auch Kubrick ging radikale Wege, anders etwa als Raumpatrouille. Dort hießen die Außerirdischen Frogs und sahen aus wie wandelnde Glitzerfolie, erkennbar menschlich (abgesehen davon, dass man überhaupt nur ein einziges Mal einen Frog geboten bekam). In Metaluna IV antwortet nicht sorgte ein toller Mutant mit Glubschaugen, Scherenhänden und freiliegendem Riesenhirn für Grusel, aber ach, auch er humanoid, ein Mann in Gummi, selbst das hyperintelligente Tentakelwesen in Invasion vom Mars war meinem Onkel Fredy, sah man genauer hin, wie aus dem Gesicht geschnitten. Erst bei Kubrick stellte sich der Kitzel wahrer Andersartigkeit ein. Möglich, dass die rätselhaften Rauten im Lichttunnel die Außerirdischen waren. Musste Bowie das nicht ebenso beschäftigt haben wie mich? Die Möglichkeit extraterrestrischer Existenz, die der unseren in absolut nichts gleicht?

Oder sang er über etwas ganz anderes?

Sicherheitshalber beschloss ich, es nicht näher zu ergründen. Ohnehin interessierten mich Texte wenig. Ich war ein Erweckter, nie Gehörtes hatte mich erbeben lassen: Melodien, Harmonien, Rhythmen, Stimmen! Ich liebte Bowies Stimme, sein Timbre verursachte mir Gänsehaut. Aber die Singstimme schien mir wie ein biologisch implantiertes Instrument, ihre einzig legitime musikalische Funktion der Klang. Für Botschaften gab es Bücher und die Tagesschau. Vom Sangeswort fühlte ich mich belästigt, allein was da an deutschem Zeugs im Radio lief oder in unserer Musiktruhe auf dem Plattenteller rotierte, stellte mir die Nackenhaare auf – Heidschi Bumbeidschi, du lieber Himmel! Wer dachte sich solche Wörter aus? (Superkalifragilistischexpiallegorisch fand ich wiederum klasse, aber das kam ja auch aus Amerika.) Überhaupt Heintje zu ertragen, setzte ein Maß an Verblödung voraus, das ich nur sehr alten Damen zugestand. Roy Black schluchzte vom Mädchen Carina, Peter Alexander sülzte Liebesleid dauert keine Ewigkeit, Heino verglich Frauen mit Haselnüssen, Udo Jürgens wies eine namenlose Señorita auf das Hereinbrechen der Dämmerung hin, woran er irgendwelche Hoffnungen knüpfte, die er so saudämlich besang, dass die Señorita gut beraten war, die Beine in die Hand zu nehmen – selbst mir Spätaufgeklärtem erschloss sich, was der schmissige Udo im Bettchen der Dame abzuziehen gedachte, obschon mein Vater mir die Sache unterm Kastanienbaum eher botanisch auseinandergesetzt hatte. Viel über Bäume hatte ich an dem Tag gelernt: Fällt der Samen vom Ast ins Gras, wächst da ein neuer Baum, aha, soso, ähnlich sei es, wenn Mann und Frau zusammen im Bett lägen, also der Samen vom Manne in die Frau und so weiter. Nachdem ich kapiert hatte, dass es nicht länger um Kastanien ging, hatte mich die Vorstellung ziemlich geängstigt – vor meinem geistigen Auge sah ich Mann und Frau nebeneinander in Rückenlage, besagtem Manne sich ein Strom krabbelnder Samen entwinden (wie sollten die anders vorankommen als krabbelnd), die Bettritze überqueren wie den River Kwai und in die schockstarre Frau einmarschieren – ich mag neun gewesen sein, vielleicht zehn, aber es war mir augenblicklich peinlich gewesen, mein Hiersein derart obskuren Vorgängen zu verdanken. Wie auch immer, deutschem Schlager und mir war keine Zukunft beschieden. Englisch Gesungenes hatte den Vorteil, dass ich es schlecht verstand, so weit war ich als Pennäler dann noch nicht. Die Lyrics von Space Oddity kannte ich auch nur, weil Büchten sie mit einem Matrizendrucker für uns vervielfältigt hatte. Seitdem war ich im Besitz eines lila bedruckten Blattes, das ein bisschen roch wie Opas Feierabendschnäpschen. Dieses Blatt hütete ich wie eine Reliquie. Um nichts in der Welt mochte ich es hergeben, noch weniger es studieren. Wenig Gutes schien darin zu liegen, und so blieb mir verborgen, was Bowie mit Space Oddity eigentlich im Sinn hatte. Als ich es herausfand, indem ich den popgestählten Büchten danach fragte – ein leidvoll-schwärmerisches Intermezzo mit einer Rock ’n’ Rollerin, besser gesagt mit ihrem legendären Leder-Poster, lag frisch verarbeitet hinter mir –, tauchte ich endlich tiefer in den Kosmos des Starman ein.

Womit es Zeit ist für ein bisschen Bowiegrafie.

The London Boys

»Wir tanzten dazu wie besessene Elfen«, erinnerte sich Kristina Amadeus, als sie 2016 richtigstellte, was in den Nachrufen auf ihren Cousin fälschlich verbreitet wurde.

»Wir«, das waren sie und David, der noch lange nicht Bowie heißen würde, er elf, Kristina fünfzehneinhalb. Im Brixtoner Lower-Class-Haushalt, wo er seine kleinen Lungen erstmals aufgepumpt und seiner Stimmgewalt Luft gemacht hatte, am 8. Januar 1947, derwischten beide durch die Wohnung zur Musik von Fats Domino, Elvis Presley, Bill Haley und dem Tutti Frutti falsettierenden Richards. Es treffe nicht zu, schrieb Kristina in einem Leserbrief an den Economist, dass Davids Eltern keine kühnen Erwartungen gehabt hätten. Im Gegenteil habe Papa John früh ein Kulturbudget vom schmalen Familieneinkommen abgezweigt, seinem Sohn eine Blechgitarre, ein Plastiksaxofon, ein Xylofon und einen Plattenspieler gekauft – kostspielige Glaubensvorschüsse in Davids schlummernde Talente – und ihn zu Bühnenproben der Royal Variety Performance mitgenommen, um ihn den Sängern und Schauspielern vorzustellen. Sie erinnere sich eines Nachmittags in den späten Fünfzigern: »Onkel John machte David nacheinander mit Alma Cogan, Dave King und Tommy Steele bekannt. Mein Sohn wird nämlich auch mal Entertainer, erklärte er ihnen, nicht wahr? Ja, Papa!, krähte David mit seiner piepsigen Kinderstimme und erstrahlte rot vor Stolz. John konnte seinen Riesenerfolg nicht mehr miterleben, aber er hat nie daran gezweifelt. Mein geliebter David hat alle Träume seines Vaters erfüllt und übertroffen.«

Kristinas Verbundenheit nimmt ihren Anfang, als sie Davids Geburt im elterlichen Zuhause beiwohnt. Eiskalt sei es gewesen. »Ich hörte, wie meine Tante Peggy die ganze Nacht hindurch schrie, und fragte mich, was zum Teufel da los ist.« Na, was schon – Peggy gebiert einen künftigen Superstar. »Am folgenden Morgen setzte mich Onkel John tief in seinen Polstersessel, sodass nur meine kleinen Beine über den Rand lugten, und legte behutsam das winzige Baby auf meinen Schoß. Es war eingewickelt wie eine Wurst. Das war David. Ich platzte vor Stolz.«

David beginnt wie wir alle als Wurst. Als Würstchen in einem zwar nicht intellektuellen, aber schöngeistigen Haushalt, wo man gern unheimliche Filme schaut. Einer davon heißt The Quatermass Experiment. Danach schläft David jahrelang nur noch bei Licht – Horrorfilme jagen ihm eine Heidenangst ein.

Mit zehn sehe ich in Köln Belphégor, eine französische Gruselserie über ein Phantom, das im Louvre umhergeht, und finde wochenlang keinen Schlaf. Horrorfilme sind Mutproben, allein der Umstand, dass meine Neugierde noch größer ist als meine Angst und meine Eltern es mir erlauben, die harmloseren Streifen zu schauen – also schon heftigeres Zeug als Edgar Wallace, mehr die Sorte Formicula und Frankensteins Braut –, trägt mir profunde Kenntnisse des Genres ein (damit in der Schule zu punkten, kommt mir seltsamerweise nie in den Sinn), aber auch durchwachte Nächte. Noch sind Direktvergleiche zwischen mir und Bowie übrigens zulässig, wir vergleichen ja nicht Popgigant und Autor, sondern zwei heranwachsende Würstchen mit ungewissen Aussichten, die sich vor Horrorfilmen fürchten (mehr als andere Kids), beide indes den Horror zum Herzstück ihrer Repertoires machen werden. Lebenslang spielt Bowie auf der Klaviatur des Grauens. Sein Neunziger-Album 1. Outside ist eine abgründige Jack-The-Ripper-meets-Jean-Michel-Basquiat-Fantasie, sein Mann, der vom Himmel fiel verstörend echsenäugig, sein Musikvideo zu The Next Day ein veritabler Schocker, seine Diamond Dogs verbreiten Angst und Schrecken. Schon Ziggy Stardust erzählt in irreführend munterer Rock’n’Roll-Manier vom Exitus der Zivilisation, der drastisch und blutig verläuft, wie er dem Schriftsteller William S. Burroughs 1974 im gemeinsamen Rolling Stone-Gespräch verrät: »Ziggy wird im Traum von den Infinites (magischen kosmischen Wesen) aufgefordert, die Ankunft des Sternenmanns zu verkünden, also schreibt er Starman. Es ist die erste hoffnungsvolle Nachricht, die die Menschen erhalten, und sie klammern sich sofort daran. Die Sternenmänner, von denen er spricht, sind die Infinites, sie bewegen sich fort, indem sie durch schwarze Löcher springen. Als die Infinites schließlich kommen, verleiben sie sich Teile von Ziggy ein, um sich selbst zu materialisieren, denn in ihrer Originalgestalt sind sie Antimaterie und können in unserer Welt nicht existieren. Zu dem Song Rock ’n’ Roll Suicide reißen sie Ziggy in Stücke …« Na, Mahlzeit. Bowie erzählt dann noch, er plane, das Ganze als gigantische TV-Show zu inszenieren, leider unrealisierbar: »Ein schwarzes Loch wird schwer auf die Bühne zu bringen sein«, das sieht auch Burroughs so: »Und mit erheblichen Kosten verbunden! Und die Handlung würde sich endlos hinziehen, wenn es erst mal die Shaftesbury Avenue verschluckt.« Durchgeknalltes Sci-Fi-Zeugs, wie es auch mir in den Sinn kommt, als ich meiner Angst vor dem Monster im Schrank Herr zu werden suche, indem ich mir eigene Gruselgeschichten ausdenke, die nicht grausig genug sein können – nach Maßstäben eines Teenagers. Später werde ich die Schraube anziehen. Bücher wie Der Schwarm und Die Tyrannei des Schmetterlings sind im Grunde Verneigungen vor Großmeistern des Grauens wie H.P. Lovecraft, H.G. Wells und Michael Crichton. Dass mir Bowie über die Jahre so vertraut wird, verdankt sich seinem exponierten Umgang mit seinen Dämonen. Er stellt sie zur Schau! Man fragt sich, was einen Menschen, den Weggefährten als empathisch und liebenswert beschreiben, so sehr an der Hölle fasziniert. Stephen King, dem Vernehmen nach strotzsympathisch, schreibt dazu im Nachwort seiner Kurzgeschichtensammlung You want it darker:

»Francisco de Goya hat sich auf einer Radierung im Schlaf dargestellt, umgeben von fantastischen Kreaturen, und dem Bild den Titel Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer gegeben. Ich war immer der Meinung, dass ein solcher Schlaf und solche Ungeheuer notwendige Bestandteile der geistigen Gesundheit darstellen. … Horrorgeschichten werden besonders von Leuten geschätzt, die mitfühlend sind. Ein Paradox, wohl wahr. Ich glaube, für das Leid auf der Welt sind meist die Fantasielosen unter uns verantwortlich, jene, die unfähig sind, die dunkle Seite der Imagination zu begreifen.«

2020, im ersten Jahr der Pandemie, finde ich passend dazu beim Stöbern einen Text, den ich mit fünfzehn oder sechzehn verfasst haben muss, als ich begann, meine Albträume zu verschriftlichen: das Fragment einer originellen, leider nicht so toll geschriebenen Kurzgeschichte, in der es um einen Horror-Autor geht, der beschließt, künftig nur noch Liebesromane mit Happy End zu verfassen. Das lassen ihm seine erfundenen Ungeheuer nicht durchgehen. Sie nehmen Gestalt in der wirklichen Welt an und piesacken ihn. Entnervt kehrt er zurück zum Höllischen und Monströsen und kann endlich wieder ruhig schlafen. Gefragt, wie er beim Schildern grausigster Vorgänge inneren Frieden findet, antwortet er nach einigem Nachdenken: »Man muss seinen Müll rausbringen, bevor er zu stinken beginnt.«

Anders gesagt: Seinen Dämonen Öffentlichkeit zu verschaffen, hilft, sich ihrer zu entledigen, zumindest ein Weilchen, denn die Nachschubwege der Hölle erzittern unter immer neuen Heerscharen. Vor allem kreative Menschen sind für Heimsuchungen empfänglich. Wer sich schöpferisch der Fantastik verschreibt, gebietet über ein bildhaftes Vorstellungsvermögen und ist dazu verdammt, sich die abscheuerregendsten Dinge auszumalen. Gelänge es, meine Albträume downzuloaden, ich könnte ein gut gehendes Kino betreiben. Letztlich gipfelt alle dunkle Poesie in der Frage, ob man vielleicht selbst das Monster ist und damit denkbarer Urheber echten Grauens. Was genau braucht es, um zum Psychopathen zu werden? Zum Serienkiller? Wessen wäre man fähig? Alles klar im Oberstübchen? Oder führt die Angst, man könne Schreckliches tun, zur Besessenheit, bis man sich keinen Ausweg mehr weiß, als es zu tun?

Ausgeglichene Naturen (glücklichere, sollte man meinen, aber das stimmt nicht) vergessen ihre Träume im Moment des Erwachens, und wenn sie sich erinnern, war es profan. Meine Frau Sabina nennt solche Menschen Fleischernaturen, was nicht despektierlich gemeint ist oder gar heißt, dass sie in Blut baden, sondern dass ihre robusten, fantasiearmen Gemüter sie vor Irrwitz und Selbstzweifel schützen. Auch sie sind von Dämonen bewohnt, aber wenn so ein Dämon aus finsterer Tiefe emporsteigt und ihnen Fratzen schneidet, ignorieren sie ihn, bis er sich beleidigt verzieht, und erfreuen sich weiterhin geruhsamer Nächte. Ich persönlich kenne keinen wahrhaft kreativen Menschen, der nicht notgedrungen diplomatische Beziehungen mit seinen Ungeheuern pflegt. Nur, je mehr Beachtung man den Ausgeburten schenkt, desto mächtiger werden sie, bis sie die Kontrolle übernehmen, also gilt: An die frische Luft mit ihnen. Müll rausbringen, fachsprachlich Exorzismus. Ebenso wie Stephen King bin ich der Überzeugung, dass es der seelischen Hygiene dient, seine Ängste wie Kunstwerke auszustellen. Schriftsteller, Musiker und Filmemacher genießen zudem das Privileg, damit Geld zu verdienen. Dafür allerdings muss es gelingen, sein inneres Pandämonium so weit aufzuhübschen, dass andere Vergnügen daran finden. Von Hieronymus Bosch über Edgar Allan Poe bis zu David Lynch sehen wir diesbezüglich Meister am Werk. Kaum einem Popstar ist es ähnlich eindrucksvoll gelungen wie Bowie, vielen nur als sonnenblonder, Let’s Dance schmetternder Strahlemann bekannt. Tatsächlich ist sein gesamter Werdegang die Chronik seiner Obsessionen. Ob er die Quälgeister mit der Macht der Kunst besiegt hat – einiges lässt darauf schließen.

Kurz, wenn Künstler auf Dämonen treffen, ist es immer eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Ihr entstammen die wahren Monster, ausnahmslos, in welcher Gestalt sie auch durch die Popkultur tapern mögen. Gelingt es, sie zu bändigen und ihnen Tanzschritte beizubringen, können wir eine Menge Spaß mit ihnen haben. Was sich im vergnüglichen Kirmesbudengrusel eines Alice Cooper ebenso niederschlagen kann wie auf Monsters von Sophia Kennedy, einem betörend verstörenden Album jüngeren Datums. Kennedy, Meisterin des sublimen Schreckens, lässt das Unbehagen leise im Untergrund brodeln, Björks Vulnicura begräbt den Horror ihrer Trennung von Matthew Barney unter orchestralen Erdrutschen, Kate Bush empfahl sich spätestens mit ihrer gespenstischen Suite The Ninth Wave als Königin der Nacht – eine Emily Brontë des Computerzeitalters, der in den dunklen Wald zu folgen man bereit war, ins Unbekannte, das uns schreckt und lockt, und nirgendwo lockt es romantischer und suggestiver als im von ihr besungenen Hammer-Horror (eine Ode an die Hammer-Studios), wo wir verführerischen Schlangenfrauen, Vampiren, Chimären, künstlichen Geschöpfen, verrückten Wissenschaftlern und rachsüchtigen Geistern begegnen. Lauter Wesen, die gut oder böse sein können, was man nur herausfindet, wenn man sich auf sie einlässt. Bushs Tür zum Unheimlichen, die sie stets weit geöffnet hielt, war der Traum. Über ihre persönlichen Dämonen weiß man wenig. Kate Bush war nie zu fassen, weil schlicht nicht da. Sie gab kaum Konzerte, kaum Interviews, liebte es, in ihren Mysterien zu verschwinden, unergründlich durch Fernbleiben.

Bowie ging den gegenteiligen Weg: unergründlich im grellen Licht. Als Ziggy Stardust 1972 die Bühne betritt, rätseln Millionen Menschen, wer dieser Mann wirklich ist. Mir ist rätselhaft, worüber sie rätseln. Schaut hin: Er ist, was wir sehen! Jede seiner Personae ein Selbstbekenntnis, Statement der Stunde, wie er sich fühlt in der ihn umtosenden Welt. Dennoch wird unermüdlich spekuliert über den wahren Bowie, wie bei einem Matrjoschka-Püppchen suchte man das Innere im Inneren, bis da nichts mehr ist, dabei haben wir ihn die ganze Zeit vor Augen – keinen Mann hinter der Maske, sondern den echten, den Bowie seiner Zeit, der sich dreht und wendet unter Inkaufnahme des allergrößten Risikos, seine Fans durch Richtungswechsel zu verschrecken. Das bewundere ich an ihm! Ein Anführer, dem man willig in Gefahrenzonen folgt. Nummer sicher? Le voilà: neues Stones-Album. Klingt wie das letzte und das nachfolgende. Nichts verkehrt daran, Giganten, stilbildend! Aber Anführer? Anführer pirschen sich voran, erkunden Neuland, zerkratzen sich Gesicht und Glieder, ohne Wegbeschreibung, ohne Garantie. Darin liegt das Wesen aller Kreativität. Dafür setzt Bowie sich in Szene, ersinnt immer neue Pioniergestalten – und spielt doch verlässlich sich selbst. Gefällt sich, verfällt sich (Angie, seine erste Frau, erzählt, sie habe ihn während der Ziggy-Zeit auf Schritt und Tritt daran erinnern müssen, dass er nicht Gott sei), verliert sich als Thin White Duke, entflieht sich, erfindet sich neu, um wieder eine Weile die Erfindung zu sein. Vorgetäuscht ist nichts davon, eher verlogen authentisch:

Bowie: »Ich ändere ständig meine Ansichten. Ich bin meistens unzufrieden mit dem, was ich sage. Ich bin ein schrecklicher Lügner.«

William S. Burroughs: »Ich auch.«

Bowie: »Ich bin nicht sicher, ob ich einfach oft meine Ansichten ändere oder ob ich lüge. Es ist irgendwie beides. Ich lüge nicht direkt, ich ändere nur ständig meine Meinung. Die Leute konfrontieren mich mit Sachen, die ich mal gesagt habe, und ich erkläre ihnen, dass das nichts zu bedeuten hat. Man kann doch nicht sein ganzes Leben lang nur einen Standpunkt vertreten.«

Oder eine Person sein.

Das Rollenspiel, der Versuch, seiner gewiss zu werden, ist mir als Teenager allzu vertraut. Darum verstehe ich Bowies Theatralik. Alle Teenager sind Theatraliker, kleine Drama-Queens und -Kings, die aufgekratzt und dauerempört durch Neuland irren. Alles erleben sie zum ersten Mal, aber die meisten finden schnell auf für sie vorgezeichnete Pfade. Ich indes erblicke nirgendwo nur einen einzigen Scheißpfad. Ich verdorre auf dem verdammten Gymnasium, jeder scheint vom Ehrgeiz beseelt, mich zur Strecke zu bringen. Was von mir erwartet wird, kann ich nicht. Was ich kann, entspricht nicht den Erwartungen. Musik und Kunst gelten als zukunftslos. Ich stolpere durch die Terra incognita und suche den für mich vorgezeichneten, den einen Weg, von dem alle aufatmend sagen werden, endlich, er hat ihn gefunden! Solche Wege verlaufen allgemein breit und sind nicht zu verfehlen, Kriechspuren auskömmlichen Daseins. Deine ganze Vita siehst du vor dir wie eine Lego-Landschaft: den ersten Job, die erste Bude, das erste eigene Auto, die gemeinsame Wohnung, das Standesamt, den Zweitwagen, das Karriereleiterchen, erstes Kind, noch ein Kind, die Urlaube, die Firmenfeier zur Pensionierung, die trägen Freuden des Ruhestands, die Kiste, in die du am Ende kriechst, um den Deckel der Ewigkeit über dir zuzuziehen. Höhepunktlos, aber krisensicher. Da empfiehlt es sich, früh zu wissen, wer man sein und was man werden will. Bloß habe ich nicht den Vogelschiss einer Ahnung, wer ich bin und was ich werden will! Comiczeichner? Maler, Rockmusiker, Schauspieler? Schriftsteller, Sternenreisender? Allesamt Wünsche, die sorgenvolle elterliche Beratschlagungen nach sich ziehen: Junge, damit ernährt man doch keine Familie! Ach so, ich Depp! Es geht gar nicht um mich. Es geht um füttern und gefüttert werden. Roger, verstanden. Ich muss mich entscheiden, jetzt! Für etwas Vernünftiges, Sinnstiftendes. Für eine Sache, die es dann zeitlebens sein wird. Man kann schließlich nur einer sein.

Stimmt nicht, hörte ich Bowies Stimme aus dem Orbit.

Nicht? Wer soll ich dann sein?

Sei alle.

Hello Spaceboy

Damit wir uns nicht missverstehen: Ich hatte eine wunderbare Kindheit!

Geliebt, behütet, im festen Wissen um die Unbesiegbarkeit meiner Eltern und die Unsterblichkeit meiner Oma Mary, in deren Köln-Zollstocker Genossenschaftswohnung wir als kleinste Großfamilie für die Dauer der ersten fünf Jahre meines Außeneinsatzes lebten. Nach neun Monaten bedürfnislosen Nichtwissens im Raumschiff Mama – Now it’s time to leave the capsule if you dare – staunte ich die Welt an, und die Welt staunte zurück, was für ein properes Kerlchen ich war.

Ich erinnere mich, mit kurzer Hose und hochgezogenen Kniestrümpfen vor dem Spiegel gestanden und gedacht zu haben: Ich bin drei!, was mich mit unfassbarem Stolz und zugleich einer gewissen Befangenheit erfüllte. Irgendwie hatte ich schon da das Gefühl, mein Inneres und mein Äußeres stünden nicht in exakter Übereinstimmung. Ich entsinne mich der Ruhe nach einem Sturm, der vor meiner Zeit gewütet hatte. Zwar passierte jeden Tag etwas Neues, die Welt aber war geschichtslos, war, wie sie war. Schwer vorstellbar, sie sei je eine andere gewesen. In diesen Tagen der Baulücken und einbeinigen Männer (andere trugen eine schwarz belederte Holzhand vor dem Bauch) lebten wir auskömmlich, aber sparsam, hatten nicht viel und vieles nicht, dafür Zuversicht. Ich sah meine schöne, lachende Mutter, meinen flapsig humorigen Vater, der mit drei Bissen ein riesengroßes Camembert-Brot verschlingen konnte (ich hasste Camembert, beneidete meinen Vater aber darum, ihn zu mögen), sah vier Groschen in meine Hand gedrückt – »Geh mal zur Frau Hachenberg, eine Flasche Kölsch kaufen« –, weil meine Eltern sich an sehr besonderen Abenden eine Flasche Bier teilten. In solchen Momenten übernimmt ein dreijähriger Junge – okay, vielleicht war ich schon vier – immense Verantwortung! Ich spazierte die paar Meter bis zur nächsten Ecke, wo besagte Frau Hachenberg in einem Geschäftchen für alles und jedes residierte, eine Unförmigkeit von Mensch mit Akopatz-Haarmopp und einem Gesicht, das mich im Glauben bestärkte, alte Menschen würden alt geboren – wie sollte aus einer glattwangigen, knusperjungen Person solch eine Gestalt werden? Wahrscheinlich war Frau Hachenberg irgendwas um die fünfzig. Mit Warzen, die ich unverhohlen fasziniert studierte. Ich empfand keinerlei Scheu vor ihr. Ich empfand vor gar nichts und niemandem Scheu, ich war eines dieser Kinder, die allzeit frohgemut »Ja!« krähten, ich mochte es sogar, von sehr alten Leuten geherzt zu werden. Nicht mal die zerfurchte Gesichtsfeldverdunklung, der ich im Kinderwagen hilflos ausgeliefert gewesen war, hatte mich schrecken können, wenn ihr unter Ausstoßen erstickender Dünste die Worte entströmten: »Gib der Tante mal’n Küsschen.« Oma Marys Schwestern lugten dann in mein kleines Refugium, na und? Küsste ich eben welkes Fleisch. Auch Frau Hachenberg hatte ich schon mit Küsschen beglückt. Jede Herausgabe von Waren, nachdem ich ihr das abgezählte Geld auf die Theke gelegt hatte, pflegte sie mit einem verzückten »Nä, wat ’ne liebe Jung!« zu begleiten, und genau das war ich – ein lieber Junge in einer goldenen Voliere, auf die – grausame Süße des Einzelkind-Daseins – alle Augen gerichtet waren.

Oma Mary hieß eigentlich Maria, aber ihr zweiter Sohn Fredy, der schon erwähnte Onkel, der in Amerika Karriere bei Agfa-Gevaert machte, kannte deutschstämmige Millionäre in Florida. Deren sehnlichster Traum war eine deutsche Haushälterin, die den Sonntag mit Bratenduft schwängerte. Mehrfach war Mary somit außer Landes, jeweils für ein, zwei Jahre. Heiß erwartet kehrte sie mit Armen voller Geschenke und erweiterten Sprachkenntnissen zurück. Ich lernte, dass Kölsch und Englisch im Grunde dieselbe Sprache sind: »Dat is bjutivoll, isent dat wandervoll?« Am liebsten hätten sie Mary für immer dabehalten. Bald hörte sie auf den Spitznamen Poppins: nicht nur eine famose Köchin, sondern auch gelernte Schneiderin, die ihre Jungs im Alleingang durch den Krieg gebracht hatte, samt Ausgebombtwerdens. Was das bedeutete, konnte ich mir als Kind kaum vorstellen. Ich hatte ja nicht nachts auf der Straße stehen und zusehen müssen, wie unser Haus niederbrannte. Es war einfach eine Geschichte, mit demselben ruppigen Humor erzählt, mit dem Mary sich und uns alle Geschichten aus der bösen Zeit erträglich machte. Ich nahm es, wie es war. Auch dass ich nur einen Opa hatte, also einen zur Gesellschaft, akzeptierte ich naturgegeben – den anderen, erfuhr ich, Marys Mann, hatte diese wegen Trunkenheit und Liederlichkeit rausgeworfen, Sünden, die er jetzt in Düsseldorf abbüßte. Mir egal, ich brauchte keinen zweiten Opa. Der verfügbare in Brück, der wie aufgenagelt eine Dauermiene der Missbilligung zur Schau trug, reichte voll und ganz. Allgemein schien die Gattung Oma enkelverträglicher. Opas redeten gar nicht oder vom Krieg.

Alle die Aufenthalte bei Mary, wenn meine hart arbeitenden Eltern sich ein Wochenende im Westerwald gönnten, zersetzten nachhaltig deren Bemühungen, mich zu reinem Hochdeutsch zu erziehen, außerdem nahm ich jedes Mal in Rekordgeschwindigkeit zu. Mary mästete mich mit einer Speise, die sie eigens für mich erfunden hatte und nach der ich verrückt war, köstlicher Haufen genannt (das Subtile der Benamsung deutet auf meine Urheberschaft hin): eine geschälte Banane, gewickelt in Scheiben gekochten Schinkens und mittelalten Holländers und im Ofen gebacken, bis der Käse Blasen warf (einmal aß ich so viel davon, dass meine Eltern sich veranlasst sahen, ein ernstes Wort mit Mary zu reden, während ich mich in Krämpfen wand). Wann immer ich mir den Bananenhaufen schmecken ließ, setzte Mary sich zu mir und erzählte von Amerika, von einer kleinen braunen Maus, die Zirkusartistin wurde (die Geschichte leierte ich ihr vor jedem Einschlafen heraus), und manchmal von ihren vier Brüdern. Bloß kamen nur zwei auf Besuch. Die anderen beiden? Gefallen. Wie, gefallen? Na, gefallen.

Unwissenheit kann paradiesisch sein.

Meine Kindheit war es.

Sie war es bei Mary, sie war es in Kölns Belgischem Viertel, wohin wir zogen, als mein Vater im aufstrebenden Textilgeschäft – praktisch jedes Geschäft strebte während der Sechziger auf – gut zu verdienen begann und wir uns eine hübsche eigene Wohnung leisten konnten. Unserem Haus gegenüber umfasste ein U-förmiger Wohnblock einen zur Straße hin offenen Innenhof, bestanden mit Kastanienbäumen, wo wir Räuber und Gendarm spielten. Ich war eine Eminenz in Räuber und Gendarm. Ich wusste immer, wo sich alle versteckten. Nicht wissen konnte ich, dass das Baby einer dort lebenden Familie, das Tag für Tag an uns vorbeigeschoben wurde, eines Tages auf meine Frage: »Willst du mich heiraten?« mit »Ja!« antworten würde.

Manche Geschichten kann man nicht erfinden.

Auch die Volksschule liebte ich. Ich war Klassenbester, sang schön und marterte die Gehörgänge duldsamer Menschen mit meiner Blockflöte. Meine Eltern schlussfolgerten, ich sei musikalisch. Bald sah ich mich im Besitz einer kleinen Gitarre und eines Akkordeons, allerdings wurde im elterlichen Haushalt nicht die Art Musik gespielt, die mich ermuntert hätte, meine kargen Fertigkeiten zu vertiefen. Die Gitarre stand verstimmt in der Ecke. Das kleine rote Akkordeon vermochte ich kaum anzusehen, ohne dass mich tiefe Scham überkam, es so schmählich zu vernachlässigen (bis heute dürfen sich unbelebte Objekte meines Mitleids gewiss sein), es wollte doch so gern gespielt werden wie das ausgewachsene meines Vaters. Ihm hing auf jeder Familienfeier ein kommodengroßer Hohner-Trümmer vorm Bauch, dem er virtuos und scheinbar mühelos ein komplettes Stimmungsprogramm zu entlocken wusste. Meine Eltern gelangten zu neuen Schlüssen. Irgendwelche anderen Kinder bekamen meine Instrumente, irgendwelche anderen Kinder bezogen die Klassenräume, aus denen ich vier Jahre lang reputierliche Noten mit nach Hause gebracht hatte. Ich ging aufs Gymnasium. Nicht lange, und meine Zeugnisse lasen sich als Dokumente der Schande. Meine Kindheit endete, die Hölle öffnete ihre Tore. Mit hitzigen Wangen hörte ich