Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ecowin

- Sprache: Deutsch

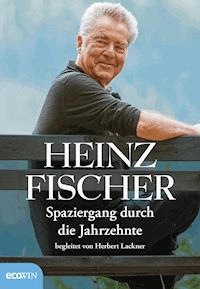

Querdenker und Vordenker: Im Gespräch mit Bundespräsident a.D. Heinz Fischer Publizist, Minister, leidenschaftlicher Sozialdemokrat und Bundespräsident der Republik Österreich: Heinz Fischer hat die Geschichte des Landes aus vielen Blickwinkeln erlebt und mitgestaltet. Seinen 80. Geburtstag nimmt er zum Anlass, auf die Wege seines Lebens zurückzublicken. - Der Blick zurück: Was wir aus der Vergangenheit lernen können, was nicht vergessen werden darf - Der Blick von außen: Freunde, Wegbegleiter und Kollegen ergänzen das Interview mit persönlichen Beiträgen. Lesen Sie Zwischenrufe von Wolfgang Schüssel, Andreas Khol, Heide Schmidt und vielen anderen. - Blick in die Zukunft: Welche Perspektiven, Chancen und Herausforderungen sieht Fischer für den weiteren Weg? Spaziergänge durch die österreichische Geschichte Begleitet wird Heinz Fischer bei seinem persönlichen Rückblick von dem Journalisten Herbert Lackner. Gemeinsam gehen sie die alten Wege noch einmal: den Schulweg in Hietzing, den Arbeitsweg von der Wohnung in der Wiener Josefstadt zum Parlament, die Wanderungen und Lieblingsspaziergänge seiner Familie. Es ist auch eine Reise in die Familiengeschichte – in seine eigene und in die dramatische seiner in der schwedischen Emigration geborenen Frau Margit. Persönliches und Politisches ist eng verwoben in Heinz Fischers Leben. Sein Lebenslauf ist nicht von der österreichischen Geschichte zu trennen. Anhand der Wege entsteht eine Karte seines Lebens, die zugleich eine Landkarte der Republik Österreich ist. So spannt sich ein großer Bogen über die Zeitgeschichte bis hin zu aktuellen politischen Themen. Heinz Fischer setzt nicht zuletzt einen klaren Aufruf zur Stärkung der Demokratie. Dieses Buch ist mehr als eine Biografie. Entdecken Sie die die österreichische Geschichte am Beispiel eines außergewöhnlichen Lebenslaufs!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 217

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Spaziergang durch die Jahrzehnte

HEINZ FISCHER

Spaziergang durch die Jahrzehnte

begleitet von Herbert Lackner

Mit einem Vorwort von Hugo Portisch und Zwischenrufen von Edith Stumpf, Ferdinand Lacina, Peter Kaiser, Heide Schmidt, Wolfgang Schüssel, Andreas Khol und Susanne Gaugl

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.

1. Auflage© 2018 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.Gesetzt aus der Minion Pro, AGaramond Pro, BeLucian

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:Red Bull Media House GmbHOberst-Lepperdinger-Straße 11–155071 Wals bei Salzburg, Österreich

Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.ATUmschlaggestaltung: b3K design, Andrea Schneider, diceindustriesFotos: S. 10, 186, 208: Heribert Corn; S. 16, 26: Archiv des Autors;S. 30: Peter Lehner/Kurier/picturedesk.com; S. 69: Walter Henisch;S. 82: Didi Sattmann/Imagno/picturedesk.com; S. 133: Walter Wobrazek/profil;S. 154: Hans Klaus Techt/APA/picturedesk.com.eISBN 978-3-7110-5241-4ISBN 978-3-7110-0176-4

Inhalt

»Mitgelebte Republik« · Vorwort von Hugo Portisch

Wo alles begann · Heinz Fischers Hietzing · Von Herbert Lackner

1938–1953 · »Wir waren eine familiäre Kommune«

»Lebhaft wie drei Buben« · Zwischenruf von Edith Stumpf

1954–1968 · »Ich gehörte zu den Linken«

1970–1983 · Das lange Kreisky-Jahrzehnt

1984–1999 · »Ich hielt Sinowatz immer für unterschätzt«

»Als Heinz im Pullover kam« · Zwischenruf von Ferdinand Lacina

»Begrüße doch den XY zuerst!« · Zwischenruf von Peter Kaiser

»Eine seiner schwierigsten Entscheidungen« · Zwischenruf von Heide Schmidt

1999–2004 · Ein alter Bekannter wird Kanzler: Wolfgang Schüssel

»Oft mit- und oft gegeneinander« · Zwischenruf von Wolfgang Schüssel

»Es begann mit einem heftigen Briefwechsel« · Zwischenruf von Andreas Khol

2004–2016 · Die Präsidentenjahre – Heinz Fischer ganz neu

Kleines Heinz-Fischer-Lexikon · Zwischenruf von Susanne Gaugl

2016 und die Zukunft · Zurück zum Nationalismus?

Mittendrin im Leben danach · Von Herbert Lackner

Namensregister

»Mitgelebte Republik«

Ein aufregendes, ein spannendes Buch. Heinz Fischer erklärt uns im Gespräch mit Herbert Lackner, was er immer schon leidenschaftlich getan hat: die Geschichte der Zweiten Republik Österreich. Aber diesmal nicht als abwägender Historiker, sondern als einer, der fast immer mit dabei war, wenn es um entscheidende Momente in dieser Republik ging. Und der auch durchaus bereit war, dabei selbst einzugreifen, wenn es darum ging, zumindest Ärgeres zu verhindern. Er tut das gemäß einer Erkenntnis, die, wie er es schildert, sein politisches Leben schon in seiner Studentenzeit geprägt hat: »Man ist nicht gut beraten, sein ganzes Gewicht in eine Waagschale zu werfen, wenn man sich um die Überwindung eines Konfliktes, um die Gemeinsamkeit bemüht.«

Damit zieht Fischer die wichtigste Lehre aus dem Vermächtnis, das uns die Erste Republik hinterlassen hat. Nie wieder zuzulassen, dass gegenseitiges Misstrauen und Hass die Menschen zu Intoleranz und gegenseitiger, unüberwindbarer Feindschaft verleiten. Momente dieser Art hat es in der normalerweise so friedlich wirkenden Zweiten Republik doch immer wieder gegeben. Fischer zeigt sie alle auf und erklärt zum ersten Mal, wie es möglich war, sie zu überwinden oder doch zumindest einzudämmen: Die Olah-Krise, die Kreisky-Androsch-Krise, die Kreisky-Wiesenthal-Krise, die Waldheim-Krise, unsere lange Flüchtlingskrise. Und Heinz Fischer bleibt nicht bei der Vergangenheit, er wendet sich auch den Fragen der unmittelbaren Gegenwart zu mit einem klaren Urteil: »Ich finde es besorgniserregend, um nicht zu sagen abstoßend, wie derzeit versucht wird, gegen Menschen in besonders schwierigen Lebensumständen, also gegen Bezieher der Mindestsicherung oder gegen Flüchtlinge, Stimmung zu machen und sich vom Boulevard dafür loben zu lassen. Mindestsicherung heißt Mindestsicherung. Wie will man ein Minimum um ein Drittel einsparen? So löst man das Problem nicht, so macht man es unlösbar.« Den Bundeskanzler warnt Fischer »zu versuchen, die Sozialpartnerschaft zu schwächen und damit die Lehren unserer Geschichte in den Wind zu schlagen«. Damit würde »einer der großen Standortvorteile Österreichs – soziale Stabilität, soziale Ausgewogenheit und die Fähigkeit und Bereitschaft zum Kompromiss – aufs Spiel gesetzt«. Und das könnte sehr unangenehm werden.

Auch über die Europa-Politik sei er »manchmal erstaunt«. Und sagt dazu: »Das Koalitionsabkommen enthält – aus verständlichen Gründen – viele richtige Worte zu Europa. Aber die Grundphilosophie aller Europafreunde sei es doch, eine immer engere Zusammenarbeit anzustreben.« »Davon«, meint Fischer »ist in Österreich – und auch in einigen anderen Staaten, die ich nicht aufzählen muss – in der letzten Zeit wenig zu merken.«

Heute begänne sich in verschiedenen Ländern ein problematischer und egoistischer Nationalismus zu entwickeln, der die Kraft haben könnte, Europa von einer positiven und friedlichen Entwicklung, wie sie in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen gewesen sei, abzubringen. Doch Heinz Fischer setzt dem seine eigene Überzeugung entgegen, mit dem Bekenntnis: »Ich aber bleibe Optimist und hoffe, dass die derzeit stärker gewordenen Tendenzen in Richtung Nationalismus, Egoismus und Illiberalität keine Dauerströmung bleiben werden. Vielmehr müssen sich Weltoffenheit, Aufgeschlossenheit, Solidarität, Pluralismus und Toleranz wieder verstärkt durchsetzen.«

Herbert Lackner ist der Gesprächspartner Heinz Fischers in diesem Buch. Alle, die Lackner von seiner jahrelangen journalistischen Arbeit kennen, seine Kompetenz und Objektivität, werden sich an der Verlässlichkeit und Lebendigkeit der Aufzeichnung dieser Gespräche erfreuen.

Hugo Portisch

Heinz Fischer vor seiner ehemaligen Volksschule: »Ich hatte Zeit und Lust auf Unfug.«

Wo alles begann

Heinz Fischers Hietzing

Von Herbert Lackner

Die Telefonnummern weiß er noch auswendig: 82 15 35, das war die von Johanna Holaubek; 82 12 93 hatte Johanna Broda. Ist ja auch gerade erst 65 Jahre her, dass Heinz Fischer eine der beiden Johannas – oder auch alle zwei – angerufen hat. Damals war er 15, und sie gehörten zu seiner »Partie«. Damals, 1953, als er in Hietzing eine Bezirksgruppe des »Sozialistischen Mittelschülers« gründete: Die Tochter des Polizeipräsidenten Holaubek, die Tochter von Justizminister Broda, Fritz Gehart, Sohn des Staatssekretärs im Handelsministerium, Brigitte Schärf, Nichte des Parteivorsitzenden und Vizekanzlers, John Sailer, Sohn des stellvertretenden Chefredakteurs derArbeiter-Zeitung, Thomas Lachs, dessen Vater der Chef des Kontrollamtes der Stadt Wien war. Auch der kinderlose Wiener Personal-Stadtrat Josef Afritsch wohnte hier, der später noch Innenminister werden sollte.

Warum es sie alle, eine Art »roter Adel«, in den paar Straßenzügen zwischen Lainzer Straße, Hörndlwald und Rotem Berg zusammengeweht hat, weiß Heinz Fischerauch nicht. Aber hier in Hietzing hat sie begonnen, die Sache mit der Politik.

Ausgerechnet in Hietzing, neben Döbling heutederNobelbezirk Wiens, hatte sich eine kleine Kolonie damals gerade aufstrebender Sozialdemokraten gebildet, durchwegs zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Hietzing war zu dieser Zeit sozial noch einigermaßen durchmischt, steigende Grundstückspreise machen heute große Teile des Bezirkes für Durchschnittsverdiener unerschwinglich. Zu pittoresk ist dieser Teil von Wien, eingebettet zwischen Schönbrunn und dem kleinen Fluss, der den Namen der Stadt trägt, dem Wienerwald und den Weingärten im Süden der Stadt.

Öfter als in jedem anderen Wiener Gemeindebezirk hatten hier die Mehrheiten zwischen ÖVP und SPÖ gewechselt. Die ÖVP hatte länger die Nase vorn und stellt nun schon seit 40 Jahren ununterbrochen den Bezirksvorsteher.

Das hatte sie auch damals im ersten Nachkriegsjahrzehnt, als sich die jungen Sozialdemokraten hier ansiedelten. Es war keine geplante rote Wagenburg, viele der Zuzügler waren von den Stürmen der Zeit eher zufällig hierher geblasen worden. Die Familie Sailer etwa – Sohn John zählt noch heute zu Heinz Fischers engsten Freunden – hatten eine abenteuerliche Flucht vor den Nazis hinter sich. Die Sailers hatten sich quer durch Frankreich, über die Pyrenäen nach Spanien und schließlich bis Portugal durchgeschlagen, bevor sie im Oktober 1940 in Lissabon vom amerikanischen Fluchthelfer Varian Fry mit Schiffskarten nach New York ausgestattet wurden. 1946, nach ihrer Rückkehr aus den USA, fanden die Sailers in Hietzing ihre neue Heimat.

Die Familie Lachs kam ein Jahr später, 1947, aus dem amerikanischen Exil und fand Quartier in Wien-Alsergrund, wo Sohn Thomas eine Bezirksgruppe der Sozialistischen Mittelschüler gründete. Mehrmals im Monat besuchte er die von Heinz Fischer geleitete Bezirksgruppe Hietzing. Auch er ist bis heute einer der engsten Freunde Fischers. Thomas Lachs und seine Eltern hätten die Flucht beinahe nicht überlebt. Ernst Lachs, Sekretär des Wiener Bürgermeisters Karl Seitz, seine Frau Minna, eine Lehrerin, und der dreijährige Sohn Thomas waren 1941 von der Schweiz nach Südspanien abgeschoben worden. Dort wartete ein heruntergekommener Dampfer, der sie in die USA bringen sollte. An Bord waren 600 jüdische Flüchtlinge. Bald nach dem Auslaufen begann die Mannschaft, Frauen zu vergewaltigen. Mitten im Atlantik brach Typhus aus, dieNavemardurfte keinen Hafen ansteuern. Als das Schiff nach 48 Tagen in New York einlief, lebten mehr als 100 Flüchtlinge nicht mehr, bis auf drei waren alle Kinder gestorben. Einer der Überlebenden war Thomas Lachs, der bei der Rückkehr nach Wien acht Jahre alt war und sich in Hietzing neue Freunde suchen musste, was gar nicht so einfach war: Der kleine Tommy sprach weit besser Englisch als Deutsch.

Ein anderer Neu-Hietzinger kam aus dem Untergrund. Der Jurist Christian Broda, bei Kriegsende ist er 29 Jahre alt, war bis 1934 bei sozialdemokratischen Jugendorganisationen gewesen und hatte sich danach den ebenfalls illegalen Kommunisten angeschlossen. In der Wehrmacht hatte Broda Kontakt zu einer Widerstandsgruppe und wurde mit viel Glück nur zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. Das Kriegsende erlebte Broda nach seiner Desertion als Mitglied einer Widerstandsgruppe in Ried im Innkreis.Schon im Sommer 1945 wechselte er von der KPÖ zurück zu den Sozialdemokraten und zog nach Hietzing.

Auch die Fischers hatten dramatische Ereignisse nach Hietzing verschlagen. Heinz Fischers Vater Rudolf, ein Jurist, hatte in Wien keine Arbeit gefunden und war 1933 mit seiner Frau Emma nach Graz übersiedelt, wo ihm ein Posten im Magistrat angeboten worden war. Sechs Jahre später wurde dem Ehepaar Fischer in Graz Sohn Heinz geboren. 1939 wurde Rudolf Fischer gekündigt, weil er zwar eine »arische« Mutter, aber einen jüdischen Vater hatte. Damit war auch die vom Grazer Magistrat gestellte Wohnung weg. Die drei Fischers – Schwester Edith wird später geboren – übersiedelten in ein Haus in der Hietzinger Jagdschlossgasse, das von Rudolf Fischers Schwester und deren Mann Otto Sagmeister bewohnt wurde, die ebenfalls Kinder hatten. Dazu kamen noch die Großeltern. Zeitweise wohnten elf Personen im Haus in der Jagdschlossgasse. Gab es Fliegeralarm, lief man zum Luftschutzkeller am Küniglberg. Im Haus in der Jagdschlossgasse wurde viel über Politik gesprochen: Otto Sagmeister war vor 1934 Geschäftsleiter beim roten Konsum gewesen. Wie sein Schwager Rudolf Fischer galt er als »jüdisch versippt« und daher nicht würdig, in der Wehrmacht zu dienen. Als Rudolf Fischer noch kurz vor Kriegsende zu Hitlers letztem Aufgebot, dem »Volkssturm« einberufen wird, taucht er ab.

1947 wurde Sagmeister Ernährungsminister in der Regierung Leopold Figls. Heinz Fischers Eltern waren zwar eingeschriebene SPÖ-Mitglieder, aber keine Funktionäre. Vater Rudolf betätigte sich in der Juristengruppe des Bundes Sozialistischer Akademiker.

Ab 1946 wohnten die Fischers – nach der Geburt von Schwester Edith zu viert – erstmals in einer eigenen Wohnung. Sie hatte 60 Quadratmeter und lag nur wenige hundert Meter Luftlinie von der Jagdschlossgasse entfernt in der Veitingergasse. Die etwas gesichtslosen Wohnhäuser aus den 1930er-Jahren stehen immer noch, und es gibt auch noch den Balkon im zweiten Stock, von dem sich der kleine Heinz – nach Angaben aller Augenzeugen ein sehr lebhaftes Kind – abgeseilt hatte, während seine Mutter einkaufen war.

In der Volksschule in der Hietzinger Steinlechnergasse lernte Heinz den mit den Eltern aus den USA zurückgekehrten John Sailer kennen. John fiel auf, weil er blaue Hosen trug. Später wird man dieses Beinkleid auch in Österreich Bluejeans nennen.

1954 wurde Rudolf Fischer Staatssekretär im Handelsministerium, und wieder wurde übersiedelt. Die Fischers blieben abermals im Bezirk. Diesmal bezog man eine etwas größere Wohnung in der Sebastian-Brunner-Gasse. Später, als die Familie in eine Eigentumswohnung in der nahen Lainzer Straße umzog, mietete der Philosoph Karl Popper die Wohnung in der Sebastian-Brunner-Gasse.

Fast gleichzeitig gibt es ein entscheidendes Ereignis: Heinz Fischer, jetzt 15, hört, dass drüben im Nachbarbezirk Penzing der Verband Sozialistischer Mittelschüler eine neue Gruppe gegründet hat. Er schaut vorbei und trifft einen von der Zentrale entsandten Referenten, fünf Jahre älter als er selbst, der ihn durch sein lässiges Auftreten, seine Schmalzlocke, seine Röhrlhosen und seine spitzen »Milanos« beeindruckt. Sie nannten ihn »Charly« …

Heinz Fischer, 1942.

1938–1953

»Wir waren eine familiäre Kommune«

Der Vater ist»Halbjude«und verliert seinen Job im Grazer Magistrat, die Großfamilie übersteht den Krieg in einem kleinen Haus in Hietzing, und ein Heranwachsender entdeckt die Politik.

Herbert Lackner: Herr Dr. Fischer, wäre die Geschichte anders verlaufen, wären Sie heute ein Grazer.

Heinz Fischer: Das ist richtig. Ich hätte aber auch bei unverändertem Lauf der Geschichte ein Wiener sein können, weil meine Familie väterlicherseits ja aus Wien stammte. Mein Vater, Rudolf Fischer, 1908 in Wien geboren, hat auch in Wien studiert. Nach Abschluss seines Studiums Anfang der 30er-Jahre hat er lange keine Arbeit gefunden. Er war ein arbeitsloser Akademiker und hat von Nachhilfestunden gelebt. Dann bekam er die Möglichkeit, in der Gemeinde Graz als Jurist zu arbeiten, darum ist er nach Graz übersiedelt und hat dort 1934 meine Mutter Emma geheiratet. Und so bin ich 1938 in Graz zur Welt gekommen. Nach dem »Anschluss« wurde mein Vater gekündigt, weil er zwareine »arische« Mutter, aber einen jüdischen Vater hatte. Er hat dann auch die Wohnung verloren und ist samt Familie nach Wien übersiedelt, in das Haus seiner Schwester Wilhelmine, die mit Otto Sagmeister verheiratet war. So habe ich als Kind den größten Teil des Krieges in Wien in Wohngemeinschaft mit dem Ehepaar Sagmeister und deren Kindern verbracht. Meine Schwester und ich sind mit den Sagmeister-Kindern wie Geschwister aufgewachsen. Wir waren eine »Kommune«, eine familiäre Kommune.

War es ein Thema in Ihrer Familie, dass Ihr Vater einen jüdischen Vater hatte?

Für meinen Vater war es eine wichtige Sache, weil es vielfache Konsequenzen hatte. Ich war ja noch ein Kind und nach der Wahnsinnsterminologie der Nazis »nur« ein »Vierteljude«. Aber ihn hat es vielfach betroffen. Positiv war, dass er »unwürdig« war, in der deutschen Wehrmacht zu dienen. Gegen Ende des Krieges wollte man meinen »wehrunwürdigen« Vater dann doch noch zum sogenannten Volkssturm einziehen, da ist er untergetaucht. Mein Großvater Jakob Fischer hat die NS-Zeit erstaunlicherweise überlebt. Er hat sich völlig zurückgezogen und ist nicht mehr nach draußen gegangen. Meine Eltern glaubten, dass ein ihm wohlgesonnener Beamter ihn aus bestimmten Listen gestrichen hat. In der Familie meiner Frau war das Schicksal unbarmherziger: Ihre Großmutter väterlicherseits ist in Weißrussland, in Maly Trostinec umgebracht worden, auch die Schwester der Großmutter und die Schwester von Margits Vater Otto Binder wurden ermordet. Er selbst konnte nach einem Jahr in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald nach Schweden emigrieren. Ich beurteile daher Politiker und ganze Länder unter anderem danach, wie sie mit Flüchtlingen umgehen.

Sie wurden katholisch getauft. Waren Ihre Eltern religiös, oder war es eben ein Ritual, dass man seine Kinder taufen lässt?

Meine Eltern waren nicht religiös. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie je zu einer Messe gegangen wären, außer bei einem Begräbnis oder irgendeinem feierlichen Anlass. Meine Mutter hat mir später gesagt, sie habe mich auch deshalb taufen lassen, weil das ein winziges Zeichen des Widerstandes gegen die Nazis war, wenn man nicht ihrer Ideologie gefolgt ist, die ja gegen die katholische Kirche gerichtet war. Ich bin in der Volksschule und auch im Gymnasium in den Religionsunterricht gegangen und habe das nie bereut, weil es mich interessiert hat. Und heute würde ich hinzufügen: weil das Christentum ein Teil der europäischen Kultur ist und zu dieser auch sehr viel beigetragen hat. Mich hat auch fasziniert, wie global das Bedürfnis nach Tröstung und Welterklärung durch eine Religion ist. Und die Figur von Jesus Christus ist ja wirklich eindrucksvoll: ein Revolutionär, ein radikal sozialer Mensch, weil radikal um Gerechtigkeit bemüht, radikal für die Ausgegrenzten und daher eigentlich ein Dorn im Fleisch der Begüterten und Saturierten. Meines Erachtens ist die Flüchtlingspolitik mancher christlich-sozialer Politiker – und nicht nur dieser – mit einem ehrlichen Christentum nicht vereinbar.

Haben Sie je gläubige Menschen beneidet? Die haben immerhin ein Tröstungsmittel, sie glauben an ein Leben nach dem Tod.

Ich habe nie jemanden um seine Religion beneidet. Die Tröstung durch Religion ist die eine Seite, aber ein Leben in Angst vor einem »Jüngsten Gericht« oder vor ewiger Verdammnis ist die andere Seite. Außerdem sehe ich die Kausalität anders: Man ist ja nicht gläubig, damit man getröstet wird, sondern man findet – allenfalls – Trost im Glauben. Aber den Trost durch den Glauben an einen milden und verzeihenden Gott braucht man ja nur, wenn man sich gleichzeitig vor einem allmächtigen und strafenden Gott fürchtet.

Wann hat Ihre Familie nach dem Krieg die erste eigene Wohnung bezogen?

1946 haben wir drei Häuserblocks von der Jagdschlossgasse entfernt in der Veitingergasse eine Wohnung gefunden. Es war eine kleine Wohnung, in einer Anlage von sechs blau-gelben, würfelförmigen Häusern, die Anfang der 1930er-Jahre gebaut worden waren. Wir haben etwa 60 Quadratmeter Wohnfläche gehabt und zu viert dort gewohnt. Als ich 15 war, sind wir in eine größere Wohnung in der Sebastian-Brunner-Gasse übersiedelt, die nach uns übrigens Karl Popper für einige Zeit gemietet hat. Und von dort sind wir – Luftlinie 200 Meter – in eine Sozialbau-Eigentumswohnung in der Lainzer Straße umgezogen. Dort habe ich bis zu meiner Eheschließung im Jahr 1968 gewohnt.

Ihr Vater hat kurzzeitig daran gedacht, nach Australien auszuwandern.

Das war schon eine Überlegung zu Beginn der Nazizeit, als er die Zukunft besonders düster gesehen hat. Er hat sichsogar um ein Visum bemüht, aber es ist nichts daraus geworden. Ich glaube, meine Mutter wäre sehr unglücklich gewesen, hätte sie alles liegen und stehen lassen müssen. Als ich schon 14 Jahre alt war, also 1952, hat meine Mutter ernsthaft mit mir diskutiert, ob ich nicht das Gymnasium für ein oder zwei Jahre unterbrechen solle, um eine Lehre als Koch zu machen. Als ich sie gefragt habe, wie sie auf diese Idee komme, hat sie gemeint: »Weißt du, wenn wieder Zeiten wie das Jahr 1938 kommen, dann kannst du dich als Koch überall auf der Welt durchbringen. Ein Jusstudium wird dir in anderen Ländern wenig helfen.« Mit vereinten Kräften konnten mein Vater und ich ihr das ausreden. Aber ich habe begriffen, wie tief ihr die Zeit zwischen 1938 und 1945 unter die Haut gegangen ist und dass sie – auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs – noch ein Trauma hatte und sich vor Flucht gefürchtet hat. Man muss ja bedenken: Vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs lagen 21 Jahre. Und sie hat damals gemeint, niemand könne garantieren, dass nicht 21 Jahre nach 1945 wieder eine schreckliche Zeit anbricht. Heute haben wir in Österreich schon 73 Jahre Frieden seit dem Ende des Weltkriegs. Ich bin mir nicht sicher, ob alle das hoch genug schätzen.

Sie werden als Kind mit wenig Sitzfleisch beschrieben. Ihre Mutter wird zitiert mit dem Satz: »Mit dem Heinz ist es so, als ob man drei von der gleichen Sorte hätte!« Waren Sie anstrengend?

Ich war sicher kein besonders braves Kind. Der objektive Nachweis dafür ist, dass in meinen Gymnasiumszeugnissen bei Betragen oft ein Dreier stand. Zu einem »Sehr gut« habe ich es in den acht Jahren Gymnasium inBetragen ausnahmslos nie gebracht. Ich habe mir nicht schwergetan mit dem Lernstoff und daher auch ein bisschen Zeit und Lust für Unfug gehabt. Einmal habe ich mit einer Steinschleuder in der Gegend herumgeschossen und die Fenster eines Nachbarhauses zerstört, was einen Polizeibesuch bei uns zu Hause zur Folge hatte. Ich war mit der Steinschleuder ein ziemlich guter Schütze, da hat auch die eine oder andere Straßenlaterne ihr Licht ausgehaucht. Das hat meinen Vater viel Geld gekostet. Ich hatte nur in Turnen immer einen Einser, aber in Gefahr, durchzufallen, war ich nie. Es sammelten sich halt Zweier, Dreier und manchmal auch Vierer an. In Altgriechisch hatte ich einen Vierer im Maturazeugnis, obwohl ich Griechisch sehr geliebt habe. Ich kann noch lange Passagen aus derIliasauswendig, und zwar aus einem sehr banalen Grund: Wenn ich wieder einmal Griechisch-Hausaufgaben nicht gemacht oder Vokabeln nicht gelernt hatte, musste ich strafweise Verse aus derIliasauswendig lernen; und das Mal darauf wieder fünf Verse und wieder fünf Verse. Das ist zu einem relativ langenIlias-Text angewachsen. Ich bin trotzdem gern in die Schule gegangen, ich habe sie als angenehm und interessant in Erinnerung. In Geschichte war übrigens eine meiner Maturafragen »Was sind die wichtigsten Aufgaben des österreichischen Bundespräsidenten?«. Daran hat mich die Direktorin des Hietzinger Gymnasiums vor einigen Jahren erinnert, ich hatte es längst vergessen. Nach der Matura habe ich den Abiturientenkurs der Handelsakademie besucht, mit Buchhaltung, Warenkunde, Kaufmännisch Rechnen, Wirtschaftsgeografie, Wirtschaftsenglisch, Maschinschreiben und Stenografie, bevor ich das Jusstudium in Angriff genommen habe.

1954 wurde Ihr Vater Staatssekretär. Wie kam das? Er war zwar Parteimitglied, aber nie Funktionär der SPÖ?

Er war tatsächlich kein »Politiker«, aber ein politischer Mensch. Mein Vater war damals Beamter im Innenministerium, und zwar Leiter der »Sektion Volksernährung«. Außerdem arbeitete er im Bund Sozialistischer Akademiker mit Schärf und Waldbrunner zusammen. 1954 wurde er vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Körner in der Regierung Raab-Schärf als Staatssekretär im Handelsministerium ernannt. Bruno Kreisky und er sind ziemlich gleichzeitig in die Regierung gekommen. Es stimmt, mein Vater war »nur« Parteimitglied, aber er war auf seinem Gebiet ein sehr geschätzter Experte. Er sprach fließend Englisch, Französisch, Tschechisch und Esperanto und konnte auch gut auf Russisch kommunizieren. Der damalige Wiener Bürgermeister Franz Jonas hat ihn sehr geschätzt, weil mein Vater und Jonas in der Ersten Republik gemeinsam als Esperantolehrer bei den Arbeiter-Esperantisten waren. Esperanto war eine einfache Kunstsprache, die es den »Proletariern aller Länder« ermöglichen sollte, miteinander zu kommunizieren und dadurch nationale Gegensätze zu überwinden.

Können Sie Esperanto?

Nein, ich bin sogar ein wenig in Opposition dagegen aufgewachsen, weil es mich manchmal irritiert hat, dass meine Eltern in diese Sprache umgeschaltet haben, wenn sie wollten, dass ich nicht verstehe, was sie sprechen. In der Nazizeit geschah das, damit ich nichts unabsichtlich ausplaudere, wenn sie über Hitler und den Krieg geschimpft haben. Aber auch nach 1945 haben sie immer wieder Esperanto gesprochen, etwa knapp vor Weihnachten oder wenn sie Erziehungsprobleme diskutierten.

Sie sind 1953, etwa zur selben Zeit wie Ihr Vater, zur Politik gestoßen, zum Verband Sozialistischer Mittelschüler (VSM). Gab es da einen Zusammenhang?

Nein. Die Tätigkeit meines Vaters als Staatssekretär in der Regierung dauerte ja auch nur zwei Jahre. Eher hat die Tatsache, dass ich an einer »bürgerlichen« Schule war, dazu beigetragen, dass ich großes politisches Interesse entwickelt habe, um mich in Diskussionen mit Schulkollegen behaupten zu können. Wir haben diskutiert, was eine »klassenlose Gesellschaft« ist oder sein soll, ob die Sozialdemokraten Gemeinsamkeiten mit den Kommunisten haben, was die Vor- und Nachteile der Verstaatlichung sind, über den Februar 1934 oder über Wahlergebnisse und Ähnliches mehr. Dann habe ich eines Tages im Jahr 1953 vom Verband Sozialistischer Mittelschüler eine Zuschrift bekommen. Es hieß darin, es sei eine neue Gruppe »West« in der Hütteldorfer Straße gegründet worden und ich wäre eingeladen, einen Gruppenabend zu besuchen. Als ich dort zur angegebenen Zeit eintraf, kannte ich niemanden. Es waren in etwa Gleichaltrige und einige vielleicht zwei bis drei Jahre ältere Burschen und Mädchen da, und bei dieser meiner allerersten VSM-Veranstaltung in der Hütteldorfer Straße gab es auch einen Referenten: Er hieß Karl Blecha, war fünf Jahre älter als ich, also etwa 20, und offenbar schon länger beim VSM tätig. Er hat mich sehr beeindruckt, wie er da mit seinen »Milano-Bock« gekommen ist, diesen ganz spitzen Schuhen, und ziemlich modisch gekleidet. Charly, wie sie ihn nannten, war ein Experte für alles, konnte genauso gut über den algerischen Befreiungskrieg reden wie über österreichische Innenpolitik, über die utopischen Sozialisten oder die Russische Revolution. Er war sicher das, was man eine Führungspersönlichkeit nennt. Ich war ungefähr ein Jahr in dieser Gruppe West und habe dann in meinem Wohnbezirk die Gruppe »Hietzing« gegründet. In der waren dann auch Brigitte Schärf, die Nichte des SPÖ-Vorsitzenden Adolf Schärf und spätere Frau von Hannes Androsch, Johanna Holaubek, die Tochter des Polizeipräsidenten, oder Johanna Broda, die Tochter von Christian Broda, und auch meine Schulfreunde John Sailer und Fritz Gehart. Damals wurden echte Lebensfreundschaften begründet.

Das klingt nach »rotem Adel«.

Rot schon. Aber das Wort »Adel« ist falsch. Mein Großvater mütterlicherseits war Eisenbahner, seine Frau eine Bäuerin aus Westungarn. Mein Großvater väterlicherseits war nach dem Ende des Ersten Weltkriegs Buchhalter bei einer Firma in Wiener Neustadt und seine Frau vor der Hochzeit ein Dienstmädchen in Böhmen. Und auch die Vorfahren der anderen VSM-Mitglieder stammten aus ähnlichem Milieu. Es hat aber natürlich in der Wiener Sozialdemokratie eine Reihe von Persönlichkeiten mit bekannten Namen gegeben, deren Kinder in die gleichen Fußstapfen getreten sind.

Familie Fischer, 1953: Schwester Edith, Vater Rudolf, Mutter Emma und Heinz Fischer.

»Lebhaft wie drei Buben«

Zwischenruf von Edith Stumpf

Heinz Fischers Schwester

Mein Bruder Heinz und ich hatten eine sehr glückliche Kindheit. Das klingt vielleicht etwas überraschend bei Kindern der Geburtsjahrgänge 1938 und 1942, die also in der Kriegs- und Nachkriegszeit aufwuchsen. Doch die Erinnerungen meines Bruders reichen zwar in die Kriegszeit zurück, enthalten aber nichts Traumatisches, und meine beginnen erst mit Kriegsende. Natürlich gab es sehr vieles nicht, was heutigen Kindern bei uns selbstverständlich ist. Eine ganze Tafel Schokolade für jeden von uns beiden etwa, die uns eine Tante mitbrachte, habe ich noch als Ereignis in Erinnerung. Auch bei der Kleidung musste gespart werden, und das von Heinz so innig ersehnte Fahrrad, das sich meine Eltern als Weihnachtsüberraschung für ihn abgespart hatten, wollte er auch nachts in Reichweite neben seinem Bett stehen haben. Aber so ging es ja auch vielen anderen. Wir fühlten uns keineswegs benachteiligt, denn die Hauptsache war die Liebe und Geborgenheit, die wir bei unseren Eltern fanden. Alles, was unsere Entwicklung und Bildung fördern konnte, wurde uns von ihnen ermöglicht, und zwar uns beiden in gleicher Weise.

»Ihr seid eine Bilderbuchfamilie gewesen«, sagte unlängst meine Schulfreundin Hilde Luksch, die spätere Unterrichtsministerin Hilde Hawlicek, die oft bei uns zu Besuch war. Heinz war sehr fröhlich, lebhaft und voller Energie und Bewegungsdrang – »wie drei Buben«, pflegte unsere Mutter zu sagen. Und nach einem Nachmittag, den er mit Fußballspielen auf der Wiese am Roten Berg verbracht hatte, schwang er zu Hause noch mit den Türen, bis er endlich müde genug war, um schlafen zu gehen.