4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ecowin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

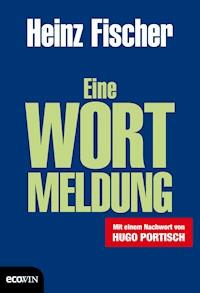

Dass es sich für Österreich und für Europa zu kämpfen lohnt, ist Inhalt dieser Wortmeldung. Heinz Fischer kennt Österreich von Grund auf. Er hat das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Entstehung der Zweiten Republik als Kind miterlebt und das Land später mitgestaltet. Er hat Zerstörung, Krieg und Leid gesehen, aber auch das Wiedererblühen danach. Und er weiß, dass Österreich die Chance und die Wahl hat, voller Selbstvertrauen und Zuversicht voranzuschreiten. Damit das Gute bleibt und das Bessere kommen kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 66

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Heinz Fischer

EINE WORTMELDUNG

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.

© 2016 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing,

eine Marke der Red Bull Media House GmbH,

Wals bei Salzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:

Red Bull Media House GmbH

Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15

5071 Wals bei Salzburg, Österreich

Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Druck: Buch.Bücher Theiss, www.theiss.at

E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH

ISBN 978-3-7110-0118-4

Für unsere Enkelkinder

Nichts kommt von selbst

Ich möchte, dass es meinen Kindern und meinen Enkelkindern auch in Zukunft gut geht.

Diesen Wunsch haben sicher auch viele von Ihnen, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Aber glauben Sie, dass das von selbst kommt? Gewissermaßen automatisch? Das wäre ein großer Irrtum.

Wie Österreich in 15 oder in 40 Jahren aussehen wird, hängt von vielen Faktoren ab. Manche dieser Faktoren liegen auch außerhalb der Grenzen unseres Landes.

Aber einer der wichtigsten jener Faktoren ist unser Wille. Unsere Wachsamkeit. Unsere Bereitschaft, uns zu engagieren. Man muss eine auf Fakten beruhende, gut überlegte Meinung haben und mit Nachdruck für sie eintreten. Eventuell auch gegen etwas Position beziehen – natürlich mit friedlichen Mitteln und auf demokratischem Boden, für dessen Erhalt wir uns ganz besonders einsetzen müssen.

Die Demokratie ist – politisch gesehen – für uns lebenswichtig.

»Im Leben wird einem nichts geschenkt«, lautet eine alte Volksweisheit, die auch meine Mutter gelegentlich zitiert hat. Unser Staat, unsere Demokratie, unsere Gesellschaft sind ebenfalls Teil unseres Lebens und daher wird uns auch auf diesem Gebiet nichts geschenkt.

Ich denke in diesem Zusammenhang oft an Willy Brandt, der am 8. Oktober 1992 verstorben ist und noch wenige Wochen vor seinem Tod in einem Brief an seine in Berlin zu einem Kongress versammelten Freunde geschrieben hat: »Unsere Zeit steckt voller Möglichkeiten – zum Guten und zum Bösen. Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten verlangt.«

Nichts kommt von selbst: Dieser Satz ist bei mir hängen geblieben. Er ist im Leben und auch in der Politik von besonderer Bedeutung. Und er überträgt uns auch eine besondere Verantwortung.

Wenn wir wollen, dass sich Österreich und Europa gut weiterentwickeln, wenn wir wollen, dass Entscheidungen, die zu treffen sind, gut und richtig ausfallen, dann müssen wir verantwortungsbewusst handeln und uns engagieren. Schlagworte helfen uns nicht weiter.

Demokratie – ein hohes Gut

Jahrtausendelang hat man die Geschichte als das Produkt der Tätigkeit guter oder schlechter »Herrscher«, weiser oder weniger weiser, weltlicher oder spiritueller Führer, heldenhafter Feldherren oder mitreißender Revolutionäre geschildert.

Der einzelne, einfache Mensch galt wenig oder nichts. Er gehörte zum »Material der Geschichte«. Die Menschen wurden wie die Ähren auf dem Feld gesehen, die vom Wind mal in die eine, mal in eine andere Richtung geblasen werden. Auf den Wind hatten sie aber keinen Einfluss.

Durch die Aufklärung, für die es seit dem Altertum schon Vorarbeiten und auch Vorreiter gab, wurden ein neues Menschenbild und ein neues Bewusstsein geschaffen.

Der einzelne Mensch, das Individuum, trat immer mehr in den Vordergrund. Schon in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die am 26. August 1789 im Zuge der Französischen Revolution von der französischen Nationalversammlung beschlossen wurde, heißt es im Artikel 1: »Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein.«

Von dort gibt es eine direkte Linie zu der eineinhalb Jahrhunderte später beschlossenen Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948, deren Artikel 1 besonders klar und einprägsam formuliert ist: »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.«

Jedes einzelne dieser Worte hat Gewicht.

Jene wuchtigen Deklarationen, von denen auch die österreichische Bundesverfassung beeinflusst ist, bilden ein solides Fundament für eine humane und menschenwürdige Gesellschaft und schaffen auch eine klare Abgrenzung gegen Rassismus und gegen die Diskriminierung fremder Religionen oder Kulturen.

Vom Grundgedanken der gleichen Rechte und der gleichen Würde aller Menschen führt auch ein logischer Weg zur Demokratie. Vielleicht sollte man besser sagen: Diese Grundgedanken bilden das Grundgerüst für Demokratie und Menschenrechte.

*

Tatsächlich gab es, wie eingangs kurz erwähnt, Vorläuferideen und erste Ansätze zur Demokratie bereits vor der Aufklärung, wie zum Beispiel die »attische Demokratie« vor 2 500 Jahren unter Perikles. Aber die ist, wie wir wissen, bald darauf an ihrem populistischen Charakter (einschließlich einer populistischen Justiz) zugrunde gegangen.

Die moderne Demokratie hat sich erst in den letzten 200 Jahren Schritt für Schritt und mit unterschiedlichem Tempo entwickelt. In Österreich ist das allgemeine und gleiche Wahlrecht für Männer und Frauen noch keine 100 Jahre alt (den 100. Geburtstag werden wir 2018 feiern können). Und die erste Volkswahl unseres Staatsoberhauptes fand 1951, also vor 65 Jahren, statt.

Mein Nachfolger im Amt des Bundespräsidenten wird erst der achte Bundespräsident in der Geschichte unserer Republik sein, der vom Volk direkt gewählt wird. Und die damit verbundene Weichenstellung wird nachhaltige Auswirkungen haben – gerade auf das Thema der Menschenrechte und der Achtung der Menschenwürde, aber auch auf viele andere Themenfelder. Diese Entscheidung wird daher mit großer Sorgfalt zu treffen sein.

Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Demokratie in Österreich einerseits überschätzt und andererseits unterschätzt wird.

Überschätzt deshalb, weil viele glauben, dass die Demokratie in Österreich und in Europa unzerstörbar ist. Dass dies nicht der Fall ist, ist uns ja im eigenen Land in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts bewiesen worden, als es nach den Ereignissen, Auseinandersetzungen und Verfassungsbrüchen der Jahre 1933/34 kein Parlament, keine Demokratie und keine Freiheit mehr gab und wenige Jahre später – 1938 – auch kein Österreich.

Fast wie Dominosteine sind zum Teil schon vorher, zum Teil bald darauf auch in anderen europäischen Staaten, die demokratischen Strukturen umgefallen beziehungsweise rücksichtslos zerstört worden. Die Begleitmusik dazu war eine aggressive und gehässige Sprache, in der politische Gegner und fortschrittliche, humanistische Ideen wild beschimpft wurden, das Parlament als Quatschbude denunziert wurde, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit salonfähig waren und nach dem »starken Mann« als »Führer« gerufen wurde.

Immer, wenn ich solche Töne oder Anklänge an derartige Töne höre, werde ich sehr nachdenklich und hellwach.

Ich bin überzeugt, dass die Demokratie heute – trotz allem – viel stabiler ist, als das in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen der Fall war. Aber sie ist nicht unzerstörbar.

So wie ein Baum, der Wasser, Licht und Sonne benötigt und auch durch Sturm und Borkenkäfer in Gefahr gebracht werden kann, verlangt auch die Demokratie nach entsprechenden »Lebensbedingungen« sowie nach Menschen, die sie wollen und schätzen – also nach Demokraten. Sie bedarf solider ökonomischer Grundlagen, sie braucht Toleranz und Fairness sowie Menschen, die bereit sind, sie zu verteidigen. Sie darf nicht durch eine hasserfüllte Sprache, durch die Erfindung von Sündenböcken, das Schüren von Emotionen oder durch einen sorglosen Umgang mit der Verfassung und dem Rechtsstaat in Gefahr gebracht werden.

Worte und Sprache können eine sehr gefährliche Waffe sein. Brutalität in der Ausdrucksweise bedeutet Missachtung der Demokratie.

Auf der anderen Seite wird die Demokratie auch unterschätzt, und zwar insofern, als es viele Menschen und auch viele Demokraten gibt, die sich trotz Demokratie absolut ohnmächtig fühlen, die das Gefühl haben, von der Demokratie »nichts zu merken«, »nicht gehört zu werden«, »nichts bewirken zu können«.

Diesem Eindruck möchte ich widersprechen.

Die meisten Staaten haben mehrere Millionen, manche sogar Dutzende und Hunderte Millionen Einwohner. Machen wir ein Gedankenexperiment: Hätte in einem Staat ein Einzelner alle