Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Schwab, Heinrich

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

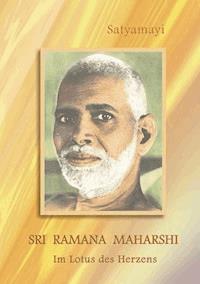

Alle großen Weisheitslehrer, alle heiligen Schriften versprechen uns grenzenlose, ewige Freiheit und Glückseligkeit im Selbst, im "Ich bin". Aber wie finden wir dorthin? Zuerst einmal müssen wir uns klar machen, dass Körper, Verstand, Gedanken und Gefühle vergängliche Objekte sind, aber nicht wir selbst. Wenn wir diese Tatsache ohne jeden Zweifel im Bewusstsein verankern, können wir die eigentliche Suche starten: Wer bin ich wirklich? Was ist dieses Selbst? Der Zugang zur atmenden, pochenden Wissenschaft vom Selbst wird für uns durch die beeindruckenden Werke Sri Ramana Maharshis und seine Biographie in diesem Buch leichter, ein Abenteuer für Seele und Geist, die Entdeckung der wahren Quelle unseres Lebens, des ununterbrochenen Bewusstseins. Der große Weise vom Berg Arunachala zeigt uns an seinem eigenen Beispiel, dass es sehr wohl möglich ist, noch hier in einem sterblichen Körper bleibendes Glück zu finden. Seine zeitlose Botschaft erfasst gerade heute immer weitere Kreise von Wahrheitssuchern aller Temperamente, weil sie unserem eigenen Wesen völlig natürlich ist. Es gibt nur das wahre Selbst im eigenen Innern, Gott in all Seiner Vollkommenheit. Alles andere ist Illusion.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 276

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Satyamayi

SRIRAMANAMAHARSHI

Im Lotus des Herzens

HEINRICH SCHWAB VERLAG

ARGENBÜHL-EGLOFSTAL

Übertragung ins Deutsche autorisiert

durch den Präsidenten des Sri Ramanāśram,

Tiruvannamalai, Südindien

ISBN 3-7964-0531-2

2. Auflage 2003

Alle Rechte für die deutsche Ausgabe vorbehalten

© 1960 by Heinrich Schwab Verlag KG

D-88260 Argenbühl-Eglofstal

Tel. 0049-7566-941957

E-Book-Umsetzung: Zeilenwert GmbH

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

Aussprache der wichtigsten Sanskrit Buchstaben in Umschrift

Das Leben

Das Werk

1. KAPITEL

Die Originalschriften und Hymnen

Brahman

Ātman

Māyā

„Wer bin ich?“

Die Suche nach dem Selbst

I. Die Suche

II. Der Geist

III. Die Welt

IV. Der Jīva

V. Das Höchste Wesen

VI. Die Erkenntnis des höchsten Selbst

VII. Anbetung

VIII. Befreiung

IX. Der achtfache Pfad des Yoga

X. Der achtfache Pfad der Erkenntnis

XI. Die Entsagung

XII. Schluss

Die spirituelle Unterweisung

Das Buch der Lehre

Das Buch der Übung

Das Buch der Erfahrung

Das Buch des Verweilens

Upadeśa

Die Unterweisung durch den Guru

Ulladu Narpadu

Vierzig Strophen zur Weisheit

Ergänzung zu Ulladu Narpadu

Die Hymnen

Aruṇācala zum Ruhme

Die Hochzeitsgirlande

Ātma Vidyā – Die Erkenntnis des Selbst

Fünf Strophen über das Eine Selbst

Fünf Edelsteine für Aruṇācala

Acht Verse über Aruṇācala

Das Halsband aus neun Edelsteinen für Aruṇācala

Zehn Strophen an Aruṇācala

2. KAPITEL

Übertragungen

Aus der Bhagavad Gīta

Aus dem Vivekācuḍāmani

Die Hymne an Dakṣiṇāmūrti

Sechs Strophen aus dem Yoga Vasiṣtḥa

Akarabhuvanam, Chidambaram Rahasyam

Aus dem Devikalottara

Aus dem Sarvajñānottara

Nachwort

Vorwort

Der moderne Mensch, zumindest jener der westlichen Welt, ist nicht mehr religiös. Dafür leidet er an Komplexen. Zwischen diesen beiden Tatsachen bestehen tiefe und grundsätzliche Zusammenhänge, auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soll. Immerhin dürfte es kein Zufall sein, dass nach dem Aufkommen der jüngsten der vier Hochreligionen – des Islam – keine neue mehr entstanden ist, d.h. in einem Zeitraum von anderthalb Jahrtausenden. Der Zeitgenosse, der irgendeiner der bestehenden Hochkirchen verschworen ist, wird darauf antworten, dass für eine weitere Religion keine Notwendigkeit bestehe, da die alten, insbesondere die seine, ein für allemal alle religiösen Bedürfnisse befriedige. Das trifft nun leider nicht zu; sie haben nicht einmal die natürlichen religiösen Anlagen ihrer Anhänger am Leben erhalten, geschweige sie entwickeln können; nur aus diesem Grund sind diese verkümmert. In ihrer orthodoxen Form haben die Kirchen es selbst in ihrer Frühzeit nicht vermocht, aber immerhin waren sie ein geeigneter Nährboden, auf dem eine überdurchschnittliche religiöse Anlage gedeihen und zu eigener Entfaltung erblühen konnte. Jede dieser Hochreligionen entwickelte auf solche Weise ihre eigene Mystik und in ihr jenen einen Gipfel, auf dem alle vier Pfade in der Schau der gleichen höchsten Wahrheit zusammentreffen.

Dem modernen Menschen ist Gott nicht mehr Gott. Seine Wissenschaften haben Ihn, den persönlichen Gott, aus der Welt hinausgedacht. Und da sie als ihre Aufgabe lediglich die Ergründung der sogenannten materiellen Welt betrachten, halten sie es für außerhalb ihrer Kompetenz, die geistige Wahrheit, die hinter dieser materiellen Welt steht und durch sie ausgedrückt wird, in ihrer unpersönlichen Form zu suchen und aufzudecken.

Damit ist der Mensch aus seiner tieferen Beziehung zum All herausgelöst und zum Sandkorn an dessen Rand geworden, ein verlorenes Nichts, das im Rhythmus seines Planeten aus Tag und Nacht sinnlos um sich kreist, einer ebenso sinnlosen Auflösung entgegen. Religion aber, wie er sie versteht, ist ihm politisch „Opium für das Volk“, psychologisch also: Märchen für Kinder und alte Leute, aus Lebensangst geborener eingebildeter Halt für Menschen, die nicht den Mut haben, in den Abgrund des Nichts zu blicken, der sie erwartet.

Der Mensch des Ostens – mit Ausnahme einer hauchdünnen, westlich verdorbenen „Oberschicht“ – steht sich selbst und der Welt noch anders gegenüber. Auch seine Religionen sind zur Orthodoxie erstarrt, aber sein religiöser Instinkt ist stets kräftiger gewesen – alle Religionen sind im Licht des Ostens aufgegangen – und hat nicht resigniert vor der Eiseskälte des neu im Westen aufgegangenen Sterns einer rationalistischen Weltanschauung. Denn er weiß es besser.

So entwickelte er im Hinduismus schon vor rund tausend Jahren auf dem Nährboden von dessen alter vedischer Weisheit die geniale Philosophie des Advaita, des Einen ohne ein Zweites, und im Buddhismus des Fernen Ostens rund fünfhundert Jahre später den Zen-Buddhismus, beides keine Religionen im alten Sinn mehr, sondern höchst „moderne“ Wege in die Tiefen der Psyche, Pfade in jene dritte Region, zu der der westliche Mensch das Tor zugeschlagen hat. Er bewegt sich zwar sicher und selbstbewusst auf den beiden anderen Ebenen seiner Erfahrung, der materiellen und der intellektuellen, aber er weiß nichts mehr von jener dritten, der intuitiven, die ihn erst vollkommen, d.h. zu dem Ganzen macht, das er seiner Anlage nach sein soll. Das Meer der wunderbaren Wirklichkeit dieser dritten Ebene erreichte sein Bewusstsein nur in dürftigen Spritzern durch das Medium der Kunst und selbst da, wo es einmal stärker durchbricht und die Dämme seiner engen Ich-Bezogenheit niederreißt – in einer großen Liebe –, erkennt er ihre Herkunft nicht. Denn auch die von ihm entdeckte „Wissenschaft von der Seele“, seine Psychologie, krankt an der Verkümmerung seines Wahrnehmungs- und Beobachtungsvermögens auf dieser dritten Ebene. So flüchten die Wenigen, in denen die innere Stimme trotz allem nicht schweigen will, zur Weisheit des Ostens, um bei ihr vielleicht das zu finden, was die westliche ihnen als „nicht vorhanden“ verweigert. Oft wird diese Suche ein Wandern im wilden Wald fremder Traditionen, fremder Vorstellungen, fremder Denkverbindungen; auch die Orthodoxie des Ostens poliert an Haufen von Glasperlen, unter denen die Edelsteine nicht leicht zu finden sind. Und zahlreich sind die falschen Propheten.

Einer der wenigen wahren Propheten ist Sri Ramana Maharshi, der Weise vom Berg Aruṇācala. Er begründete keine neue Religion, nicht einmal eine neue Philosophie. Und vielleicht ist dies ein Symptom, dass der Mensch sich tatsächlich aus dem Rahmen der organisierten Religionen hinausentwickelt hat. Auch die Advaita-Philosophie, die der Maharshi als Denkobjekt denen reicht, die das Denken durchaus nicht lassen können, ist ihm nur Mittel, nicht viel mehr als ein notwendiges Übel, eine Arbeitshypothese, mit der sich diejenigen in die Tiefe vortasten können, die nicht den Mut zum Absprung in das Unbekannte haben.

Er verkündet nichts absolut Neues, aber er kündet das Alte so, dass es den modernen Geist wie eine Offenbarung trifft und daher die Wirkung entfaltet, die die Tiefe erreicht und aufschließen hilft.

Er spricht nur die alte Zauberformel der Menschheit aus: „Erkenne dich selbst“; er kleidet sie in die Frageformel „Wer bin ich?“ – aber er spricht sie so, dass sie ihren mystischen Sinn hergeben muss. Denn es handelt sich dabei nicht um eine intellektuell durchgeführte Analyse des individuellen Persönlichkeitskomplexes, sondern um den Vorstoß über diesen hinaus in jene Tiefe des Unpersönlichen Ich, das wir wirklich sind, um die Entdeckung jenes großen Geheimnisses, unseres Selbst, das frühere Jahrhunderte „Gott“ nannten.

Dazu bedarf es keiner komplizierten Philosophie, keiner besonderen Religion, keines mühsamen Yoga und keiner Weltanschauung. Und da der Weise des Ostens lebt, was er lehrt, so hat Sri Ramana auch nichts dergleichen geschrieben. Aber er ist viel gefragt worden, und da er geduldig alle Fragen, die in ehrlicher Suche gestellt wurden, aus seiner Weisheitsschau heraus beantwortet hat, so findet auch der Sucher des Westens die Antwort auf jede Frage, die ihn im Lauf der Zeit beschäftigt haben mag, in den „Gesprächen mit Sri Ramana Maharshi“, die gesondert erscheinen und den besten Kommentar zu der konzentrierten Lehre bilden, die dieser Band „Leben und Werk“ vermittelt.

Der Weise vom Berg Aruṇācala hat Tamil gesprochen, die reichste und blühendste der drawidischen Sprachen Südindiens. Aber er verstand von seiner Schulzeit her so viel Englisch, dass er die Übertragung seiner wenigen Schriften ins Englische kontrollieren konnte. Über schwierige oder dunkle Punkte ist solange mit ihm diskutiert worden, bis Sinn und Bedeutung einwandfrei feststanden.

Noch leben im Sri Ramanāśram, den die sterbliche Form des Meisters verließ, diejenigen, die ihm zu Füßen gesessen, die ihn zur Mitte ihres Lebens gemacht haben. Sie haben mir bereitwillig geholfen, meine Übertragung der Tamil-Prosa ins Deutsche zu überprüfen und die Hymnen des Meisters zu übertragen, eine Aufgabe, die bei den besonderen Schwierigkeiten, die die Tamil-Dichtung bietet, ohne diese Hilfe unlösbar gewesen wäre.

Ich möchte diesen Freunden, Tamilen und Engländern, hier für alle Hinweise, Anregungen und Ausleihungen von Manuskripten danken, in erster Linie Sri Sundaresa Ayyar, der mir sein reiches kulturelles Wissen besonders zur Erläuterung der Hymnen selbstlos zur Verfügung gestellt hat.

Als Person war Sri Ramana Maharshi Hindu und Südinder reinster Prägung. Als verwirklichtes Wesen, d.h. als Mensch, der seine höchste Wahrheit erfahren hat, ist er jenseits der Begrenzungen der individuellen Persönlichkeit, wie da sind Religion und Rasse, Herkunft, Sprache und Geschlecht. Er lebte und lebt in jener Region, in der wir alle eins sind; das macht den Zugang zu seiner Weisheit auch für den Menschen des Westens leicht.

Möge er noch vielen Suchern der Führer auf dem Weg in die Tiefen des Seins werden, der er so vielen war und noch ist.

Satyamayi

Sri Ramanāśram

Tiruvannamalai, 1959

Aussprache der wichtigsten Sanskrit-Buchstaben in Umschrift

Beispiel:

a

M

a

ntra

wie

a

in

A

st

ā

ā

tman

wie

aa

in S

aa

l

i

B

I

ndu

wie

i

in S

i

tz

ī

Gītā

wie

ie

in w

ie

der

u

Mudrā

wie

u

in M

u

tter

ū

Sūkṣma

wie

u

in S

u

che

ṛ

Ṛgveda

ein stimmhaft gerolltes

r

mit kurzem Nachklang von

i

e

Kṣetra

e

ist immer gedehnt, wie

ee

in S

ee

ai

Maitreyī

wie

ei

in S

ei

te

o

Y

o

ga

o

ist immer gedehnt, wie

o

in B

oo

t

ṁ

Saṁhitā

wie m, aber nasaliert

ṅ

Śaṅkara

wie

n

in la

n

ge

c

C

akra

wie

tsch

in

Tsch

echoslowakei

ch

Mūrchā

wie

tsch

in

Tsch

echoslowakei, aber aspiriert

j

J

īv

a

wie

dsch

in

Dsch

ungel

ñ

Patañjali

wie

ñ

in Se

ñ

ora

jña

Yajña

in verschiedenen Gegenden ausgesprochen als

dnya

,

gna

oder

gya

, (eher selten als

dschnya

)

ṭ

Iṣṭadevatā

wie t, aber mit der nach hinten gebogenen Zungenspitze am Gaumen

tḥ

Hatḥa

wie th, aber mit der nach hinten gebogenen Zungenspitze am Gaumen und aspiriert

ḍ

Kuṇḍalinī

wie d, aber mit der nach hinten gebogenen Zungenspitze am Gaumen

ṇ

Nirvāṇa

wie n, aber mit der nach hinten gebogenen Zungenspitze am Gaumen

y

Y

antra

wie

j

in

J

ahr

ś

Śiva

wie

sch

in

sch

ön

ṣ

Viṣṇu

wie

sch

in

Sch

ule, mit in Richtung Gaumen zurückgebogener Zunge

14. April 1950

Beim Stundenschlag, da sich zum letzten Male Die Lider senkten über deine Augen, Die starken, strahlend-schönen, deren Zauber So manchem lebenswunden Menschenherzen Das Tor erschloss vor grenzenlosen Weiten Ewiger Harmonie – –

Da löste sich aus hohem Weltenreigen, Aus Natarajas schöpferischem Tanz ein heller Stern. Er glühte auf und glitt in sanftem Bogen Über Madras dahin, sank und erlosch.

Und mancher, der ihn fallen sah, gedachte dein, Und wusste so die Kunde, Die jener helle Stern ins All geschrieben:

Dass von dir glitt, was Hülle, irdisch war, Und du zurücktratst, von woher du gekommen, In jene stille, reine, wandellose Ewige Wirklichkeit, Die du uns neu geschenkt in deinem Schweigen.

Aus Śivas Reigen

Löst sich ein Stern, glüht auf und fällt – wohin?

Das Eine, schweigend, regungslos und rein – Mit sich allein – –

Ruht unberührt die wandellose WAHRHEIT.

OM TAT SAT

Das Leben

Lebensläufe – ist das Interesse daran wirklich nur nachbarliche Neugierde, die dem Schicksal anderer in die verhängten Fenster lugen möchte, das Bestreben eines hoffnungslosen Durchschnittsdaseins, das die große Linie – oder auch nur die Sensation –, die es bei sich selbst vermisst, im Lebensablauf der Großen mit zu erleben versucht? Oder ist solche Anteilnahme Ausdruck eines unbewussten Ahnens, dass alles äußere Geschehen mit dem inneren zusammenhängt, von ihm bedingt wird und es mitbedingt?

Ein Interesse, das lediglich Neugierde ist, wird fast immer enttäuscht werden, wo es sich um das Leben der Großen im Geist handelt. Ihr Alltag ist gewöhnlich noch alltäglicher als der des Durchschnitts. Geht der Nachdenkliche dieser Tatsache nach bis auf den Grund, dann entdeckt er dort, dass jeder, nicht nur der Ausnahmemensch, jene zwei Lebensläufe hat, den äußeren der Daten und Begebenheiten und den inneren, der den verborgenen Sinn des Alltagsgeschehens aufdeckt.

Die äußeren Tatsachen im Lebenslauf Sri Ramana Maharshis sind bald gegeben. Das Haus seiner Eltern stand – und steht noch – in Tiruchuzhi, einem der 1001 Dorfstädtchen Südindiens. Dort wurde er am 30. Dezember 1879 um 1 Uhr nachts als der zweite Sohn geboren. Es war eine bedeutsame Nacht: Arudra Darśan. Śiva, der Große Gott, der als Rudra, der Zerstörer, die von Brahma geschaffene und von Viṣṇu erhaltene Welt wieder in das Nichts der Vorschöpfung zurückzieht, verlässt als Arudra, der Gnädige, den Tempel, um sich seinen Anbetern zu zeigen, das Bad im heiligen Wasser zu nehmen und nach der Prozession durch die Straßen wieder in das Dämmerdunkel seines Allerheiligsten zurückzukehren.

Mag sein, dass man im Elternhaus das Auftreten des kleinen Venkataraman in solcher Nacht als besonders glückbringend vermerkte, doch hatte es dabei sein Bewenden; der Hinduismus hat viele glückverheißende Tage und Nächte, an denen Kinder geboren werden. Die Atmosphäre des Hauses war nicht so, dass man aus einem solchen Zusammentreffen weitergehende Schlüsse gezogen hätte. Der Brahmane Sundaram, Venkataramans Vater, war ein energischer und rühriger Selfmademan, der schon als Zwölfjähriger Angestellter eines dörflichen Rechnungsführers war – für zwei Rupies Monatsgehalt –, nach etlicher Praxis es aber einträglicher fand, sich als Schreiber von Anträgen und Gesuchen selbständig zu machen. Er war intelligent und strebsam genug, auch dabei nicht hängen zu bleiben, sondern eroberte sich schließlich die Genehmigung, als Laien-Advokat die Bevölkerung in ihren mancherlei zivilrechtlichen Anliegen vor den Lokalbehörden zu vertreten. Sein freimütiges Wesen und seine Gastlichkeit machten ihn allgemein beliebt; selbst die Wegelagerer sahen in ihm ihren Freund und ließen ihn auf seinen Überlandfahrten unbehelligt. Seine religiösen Anlagen und Betätigungen gingen nie über das Alltägliche des Durchschnittshindu hinaus, ebenso wenig die der Mutter Alagamal.

Zwar verzeichnete die Familientradition einen eigentümlichen Zug. In einer früheren Generation war einem Bettelasketen das übliche Mahl verweigert worden. Er hinterließ seinen Fluch, dass hinfort in jeder Generation dieser Familie einer würde die Bettelschale tragen müssen. Der Fluch hatte einen Bruder von Sundarams Vater gewählt und auch der eigene ältere Bruder war eines Tages aus Dorf und Familie verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Wo würde er sich sein Opfer in der jungen Generation holen – aus dieser oder einer Nebenlinie der Familie?

Vielleicht ist gelegentlich die Rede davon gewesen, aber sicher nur scherzesweise. Denn wie die Dinge sich anließen, zeigte keiner der drei Söhne des nüchternen und rührigen Elternpaars Anlagen, die eine Befürchtung solcher Art hätten aufkommen lassen. Der Älteste war intelligent und fleißig, auch in der Schule, und strebte eifrig dem tüchtigen Vater nach. Vom Jüngsten war noch nicht viel zu erkennen; er litt an den bei indischen Kindern so häufigen epileptischen Anfällen. Der zweite erwies sich als ebenfalls intelligentes, aber leider völlig uninteressiertes Kind. Seine Begabung erlaubte ihm, alles ernsthafte Arbeiten für die Schule zu vernachlässigen; er brauchte sich den für die betreffende Schulstunde fälligen Text nur einmal von einem der Mitschüler anzuhören, um ihn fehlerlos wiederholen zu können – und ihn ebenso schnell wieder zu vergessen. Mit solcher Methode kommt man zwar durch die Schule, die entsprechenden guten Anlagen vorausgesetzt. Für eine einträgliche Berufslaufbahn genügt es jedoch nicht. So waren Eltern und Lehrer mit Recht nicht ganz zufrieden mit den Leistungen des jungen Venkataraman, der Spiel und Sport entschieden einer nützlichen Tätigkeit vorzog. Immerhin trieb er seinen Fußball durch die Elementarklassen im Heimatort, boxte, schwamm und lief als guter Sportläufer durch die Mittelschulen in Dindigul und Madura und landete schließlich auf der amerikanischen Missions-Oberschule. Er lebte im Hause seines Onkels – sein Vater starb, als Venkataraman erst zwölf Jahre alt war – und war nach Ansicht seiner Umgebung nichts als ein gesunder, schulfauler Durchschnittsjunge.

Der eigentümliche Zug, dass es schwer war, ihn aus dem Schlaf zu holen, wurde als nichts Besonderes angesehen, obgleich er soweit ging, dass seine Mitschüler ihn, dessen Kraft und Schneid sie fürchteten, wenn er wach war, manchmal aus dem Schlaf holten, um ihn zu hänseln und zu verprügeln, weil er es dann wehrlos über sich ergehen ließ und am anderen Tage keine Erinnerung mehr daran hatte.

Er ist nach westlicher Rechnung 15, nach indischer 16 Jahre alt, als er ein erstes spirituelles Erwachen erlebt, ohne es jedoch selbst zu erkennen. Er trifft einen Verwandten, der von einer Reise zurückkehrt, und fragt ihn, woher er käme. „Von Aruṇācala“, ist die sachliche Antwort.

Aruṇācala – er hat den Namen der Wallfahrtsstätte oft genug gehört, ohne mehr als einen Namen zu hören. Diesmal erfasst ihn eine seltsame Erregung, ein innerer Sturm wie aus einer anderen Erlebniswelt, als in der er bisher dahinspielte. Aruṇācala – der Berg des Lichts. Śiva in eigener Gestalt – das war etwas, wohin man einfach gehen, woher man kommen konnte?

„Wo ist das?“ Der Verwandte ist etwas erstaunt über das unverhältnismäßige Gewicht, das der Junge der simplen Tatsache beimisst, und antwortet: „Das weißt du nicht? Hast du noch nie von Tiruvannamalai gehört? Das ist Aruṇācala.“

Tiruvannamalai – ein Ort wie Tiruchuzhi – ein Name – nichts weiter … Die Erregung ebbt ab, so schnell wie sie aufgesprungen ist, und ist vergessen.

Wenige Wochen später fällt dem Knaben ein Buch in die Hand, das Periyapurāṇam, das die Lebensläufe und Legenden der 63 Tamil-Heiligen erzählt. Venkataraman, der bisher nie ein anderes als ein Schulbuch angerührt hat, der an der christlichen Religionsstunde in der Missionsschule genauso wenig Interesse hat wie seine Kameraden und von seiner eigenen Religion nur gewohnheitsmäßigen Gebrauch macht, verschlingt dieses Buch, erregt von der Wirklichkeit einer Erlebniswelt, von der sein Alltag keine Spur aufzuweisen hat.

Aber auch dieser Sturm geht vorüber und wird vergessen. Die Gewohnheiten eines normalen Alltags sind eine Macht, der eine Kindesseele um so gründlicher unterliegt, als sie sich ihrer nicht bewusst ist. Bains englische Grammatik ist stärker als das Periyapurāṇam, auch wenn – oder gerade weil – sie von innen her abgelehnt wird.

Und doch wird schließlich sie und nicht das Heiligenbuch Anlass zu letzter Entscheidung. Sri Ramana Maharshi hat jenes Erleben des jungen Venkataraman später selbst erzählt:

„Der große Wandel in meinem Dasein trat etwa sechs Wochen, bevor ich Madura für immer verließ, ein; er kam sehr plötzlich. Ich saß eines Tages im Oberstock in meines Onkels Haus allein bei meinen Schularbeiten, so gesund wie immer. Da ergriff mich plötzlich und ganz unmissverständlich eine tiefe Todesangst. Ich fühlte, ich war im Begriff zu sterben! Wieso, kann ich nicht erklären, denn es ging nicht vom Körperlichen aus und ich konnte es mir auch damals nicht erklären, machte aber auch gar keinen Versuch dazu. Ich empfand nur: ‚Du musst jetzt sterben‘, und überlegte auf der gleichen Linie weiter, was dabei zu tun wäre. Ich dachte nicht daran, jemanden um Hilfe zu rufen; ich wusste, dieses Problem hatte ich allein zu lösen.

Der Schock der Todesfurcht wandte meine ganze Aufmerksamkeit auf der Stelle von allem außen fort nach innen. Ich fragte mich – ohne Worte: ‚Das also ist der Tod. Was bedeutet das – was stirbt da jetzt?‘“

Um das, was er plötzlich wissen will, ganz deutlich herauszuarbeiten, dramatisiert der vom Todesgedanken besessene Knabe den Vorgang. Er streckt die Glieder, schließt Augen und Lippen und hält den Atem an. Seine aufs höchste angespannte Aufmerksamkeit erfühlt, dass das „Ich“-Empfinden etwas ist, das nicht an den Körper gebunden ist; er fühlt es isoliert und ungeheuer lebendig „im“ Körper wie in einer toten Hülle und weiß mit einer anderen, höheren Gewissheit als der gewöhnlichen: „Ich“ bin nicht der Körper; „Ich“ ist etwas anderes. „Ich“ ist GEIST, der nicht davon betroffen wird, wenn der Körper stirbt und als Leiche verbrannt wird.

„Alles dieses war kein intellektueller Vorgang, keine Vorstellung, sondern blitzte als eine lebendige Wahrheit auf, als etwas, das ich unmittelbar wahrnahm, ohne den Umweg über Denken oder Begründung. ‚Ich‘ war etwas sehr Wirkliches; das einzig Wirkliche überhaupt in jenem Zustand und die Mitte alles mit meinem Körper verbundenen Bewusstseins.

Seit jener Stunde hielt dieses ,Ich‘, mein ‚Selbst‘, durch eine machtvolle Anziehung den Brennpunkt der Aufmerksamkeit auf sich fest. Die Furcht vor dem Tod war auf einmal und für immer verschwunden; das Aufgesogensein im ‚Selbst‘ hat seit jenem Augenblick nie wieder ausgesetzt. Andere Gedanken mögen kommen und gehen; sie sind wie die wechselnden Töne des Singenden, und das ‚Ich‘ geht hindurch wie der Grundton des Instruments, der mit allem zusammenklingt und sie begleitet. Ob der Körper mit Sprechen, Lesen oder etwas anderem beschäftigt war – immer war mein Bewusstsein auf jenes ‚Ich‘ ausgerichtet. Vor diesem Erleben war ich mir meiner nicht bewusst gewesen; ich war gar nicht unmittelbar an meinem ‚Ich‘ interessiert, geschweige dass ich die Neigung gehabt hätte, ständig dabei zu verweilen. Dies war etwas völlig Neues – und es sollte nicht ohne Folgen bleiben.

Vor allem verlor ich jetzt auch das letzte bisschen Interesse an meinen äußeren Beziehungen zu Freunden, Verwandten und Pflichten. Ich machte meine Schularbeiten nur mechanisch. Wohl saß ich mit dem offenen Buch vor mir da – aber meine Aufmerksamkeit war weit fort. Ich wurde im Umgang mit meiner Umgebung bescheiden, sanft und geduldig. Bürdete man mir vordem eine unangenehme Arbeit auf, dann pflegte ich mich über Ungerechtigkeit in der Verteilung der Pflichten zu beklagen; hänselten mich Kameraden, dann gab ich es kräftig zurück oder drohte auch und setzte mich durch. Wenn jemand sich mit mir einen Scherz erlaubte oder sich sonst Freiheiten herausnahm, dann sorgte ich dafür, dass er schnell seinen Irrtum einsah. Jetzt war dies alles anders geworden. Jede Last, alles Necken, allen Unfug nahm ich gelassen hin; die alte Persönlichkeit, die reagiert und sich durchgesetzt hatte, war verschwunden. Ich ging nicht mehr mit Freunden zu Sport und Spiel; ich zog es vor, mit mir allein zu sein. Oft saß ich in Meditationsstellung mit geschlossenen Augen und verlor mich an die alles aufsaugende Konzentration auf mich selbst, auf den GEIST, den Strom oder die KRAFT, aus der dieses andere ,Ich‘ bestand. Und ich ließ mich darin auch nicht durch die beständigen Spötteleien meines älteren Bruders stören, der mich nachäffte, mich einen Jñānī, einen Weisen oder Yogīśvara, den Herrn der Yogis, nannte und mir spöttisch anriet, doch lieber ‚in die Wälder‘ zu gehen, wie die alten Rishis es getan hätten. Auch alle Vorliebe und Abneigung gegen bestimmte Speisen waren verschwunden; ich aß alles, was man mir vorsetzte, völlig gleichgültig ob es mir schmeckte oder nicht.

Eine neue große Anziehung übte der Tempel von Mīnākṣīsundareśvara auf mich aus. Früher war ich wohl gelegentlich mit Freunden dort gewesen; wir hatten die Bildwerke besehen, unsere Stirn mit heiliger Asche und Zinnober gezeichnet und waren wieder nach Hause gegangen, ohne sonderlich bewegt zu sein. Nach dem Erwachen zu neuem Leben ging ich fast allabendlich in den Tempel – allein. Ich stand lange vor Śiva oder Mīnākṣī oder Natarāja oder den 63 Heiligen und fühlte die Wellen tiefer Bewegung durch mich hindurchgehen. Da ich aufgehört hatte, den Körper als ‚ich‘ zu empfinden, hatte mein Geist seinen bisherigen Halt verloren und suchte nach einem neuen. Er fand ihn im Tempel, in dem die Seele in Tränen der Bewegung ausbrach; es war Īśvaras Spiel mit dem individuellen Geist. Ich stand dann wohl vor Ihm, der das All und das Schicksal aller lenkt, dem Allmächtigen und Allgegenwärtigen, und betete gelegentlich auch, dass seine Gnade auf mich herabkommen möge, damit meine Hingabe zunehme und so beständig würde wie die der 63 Heiligen. Meist aber betete ich nicht, sondern ließ nur die Tiefe von innen in die Tiefe nach außen überströmen. Und die Tränen waren nur ein Zeichen dieses Überströmens und bezeugten weder ein Gefühl des Schmerzes noch der Freude.

Ich war kein Melancholiker; ich wusste nichts vom Leben und ahnte nicht, dass es voll von Leid war; ich hatte weder den Wunsch, einer Wiedergeburt zu entgehen noch die Befreiung zu suchen; weder wollte ich die Leidenschaftslosigkeit erreichen noch erlöst werden. Außer dem Periyapurāṇam, meinen Bibelaufgaben und einem bisschen Thayumanavar oder dem Tevaram hatte ich nichts gelesen. Meine Vorstellung von Īśvara , dem Unendlichen Persönlichen Gott, entsprach der, die das Purāṇam vermittelt. Bis dahin hatte ich nichts von Brahman, der absoluten Gottheit, oder Saṁsāra, der Folge von Geburten und Toden, gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass es ein Wesenhaftes geben könnte, eine unpersönliche wahre Wirklichkeit, die allem zugrundeliegt, und dass ich und Īśvara mit Ihr identisch wären. Von all diesem erfuhr ich erst später in Tiruvannamalai, wenn ich dem Vorlesen aus der Ribhu-Gfta oder anderen Werken zuhörte, und entdeckte dabei, dass diese Bücher eben das analysierten und benannten, was ich ohne Analyse und Namen intuitiv erfahren hatte. In der Sprache jener Bücher würde ich den Zustand meines Geistes nach dem Erwachen als śuddha manas, den reinen Geist, oder als vijñāna, die Intuition des Erleuchteten, bezeichnen.“

Das Gestaltlose, Lautlose, Zeitlose hatte den Geist eines sechzehnjährigen Knaben an sich gezogen und überwältigt, dem schlechthin alle Voraussetzungen fehlten zu erkennen, was ihm geschehen war. Er hat wohl nicht einmal den Versuch dazu gemacht, sondern sich nur widerstandslos dem überweltlichen Zauber dieses Erlebens hingegeben. Es war „das Andere“, das ganz Andere, das keinen Kompromiss duldet, und so musste sein Opfer in hoffnungslosen Konflikt mit der Außenwelt kommen. War Venkataraman bisher den Pflichten in Haus und Schule mehr oder weniger mechanisch nachgekommen, so vernachlässigte er sie jetzt ganz. Das ergab Ermahnungen und Strafen und ein wachsendes Unbehagen, eine Spannung zwischen dem, was ihm, und dem, was den anderen wichtig war, die als mentale „Kraft“ zur Entscheidung trieb. Der Anlass war, wie fast immer in solchen Situationen geistiger Überspannung, ein winziger.

Wochenlang hatte der ältere Bruder den jüngeren geneckt und gescholten, um ihn aus seiner vermeintlichen Faulheit aufzurütteln; es bewirkte jedoch nichts, bis er eines Tages bemerkte: „Ich möchte wohl wissen, was so einer wie du überhaupt noch mit Schule und Büchern will!“ Venkataraman hatte im Englischen versagt und als Strafarbeit die dreimalige Abschrift der fraglichen Grammatik-Paragraphen aufbekommen. Zwei Abschriften standen schon im Heft, die dritte hatte er angefangen, als ihn die Kraft verließ, sich auf diesen Stoff zu konzentrieren. Er schob Buch und Heft beiseite, richtete sich auf und war im Begriff, den jungen gepeinigten Geist wieder dem großen Sog in die Tiefe anheimzugeben.

„Ich möchte wohl wissen, was so einer wie du überhaupt noch mit Schule und Büchern will!“ Diesmal saß der Hieb des Bruders – wirkte sich aber anders aus, als beabsichtigt war. Hellwach saß der junge Venkataraman, wenn auch noch mit geschlossenen Augen. Hatte der Bruder nicht recht – hundertmal recht? Und aus der Tiefe schwang ein anderer Ton mit: „Aruṇācala…“

Aruṇācala – das war ein Ruf! Venkataraman öffnete die Augen, packte seine Bücher zusammen, stand auf und erklärte plötzlich, zur Schule zu müssen, er hätte um 12 Uhr noch eine Physikstunde.

„Dann nimm doch mein Schulgeld mit und bezahle es im Vorbeigehen.“

Hat der Knabe in jenem Augenblick die Hand aus dem Unsichtbaren wahrgenommen, die ihm das Reisegeld reichte? Wahrscheinlich nicht; sein Geist war einstweilen noch viel zu intensiv gefangen auf jener anderen Ebene, um sich schon frei auf ihr bewegen zu können; er brachte nur die einfache Beziehung „Fahrgeld – Eisenbahn“ zustande. Venkataraman ließ sich das Geld geben, stellte auf einem alten Atlas fest, wie sein Ziel verkehrstechnisch zu erreichen wäre, und nahm mechanisch eine Mahlzeit zu sich, während er weiter überlegte, was er tun könnte, um die Angehörigen zu hindern, ihn zu verfolgen und wieder heimzuholen. Seine Abschiedszeilen zeigen in ihrer rührend kindlichen Form das Material, das ihm mental zur Verfügung stand, Angelesenes, Angeflogenes, Aufgeschnapptes:

„Ich gehe fort – auf der Suche nach dem Vater und gehorsam Seinem Befehl. Dieses begibt sich an ein verdienstliches Unternehmen; daher braucht niemand sich darüber Sorgen zu machen noch Geld auszugeben, um dieses zu verfolgen.

Somit

— — — —

Dein Collegegeld ist nicht bezahlt; zwei Rupies liegen bei.“

Man sieht den Sechzehnjährigen, der, ganz befangen in seinem plötzlichen Entschluss, zunächst nur schreibt: „Ich gehe auf Seinen Befehl fort…“ und erst beim Überfliegen feststellt, dass er vergessen hat zu schreiben, auf wessen Befehl. Denn er ist doch etwas aufgeregt, ob ihm sein Vorhaben gelingen wird; „auf der Suche nach dem Vater“ ist nachträglich eingefügt. Ist diese Vorstellung überhaupt „echt“? Sie entstammt sicherlich nur dem christlichen Religionsunterricht in der Schule; der Śivaismus hat zwar auch die Vorstellung eines Herrn der Welt und pflegt darüber hinaus ganz systematisch eine Folge bestimmter menschlicher Beziehungen zum Göttlichen, es fehlt diesen aber gerade die Vater-Kind-Beziehung im christlichen Sinn. Dass Venkataraman gerade diese Formulierung in den Sinn kommt – die seiner Familie völlig fremd und unverständlich sein muss –, bestätigt deutlich, dass er nicht weiß, was ihm geschehen ist. Er weiß, er ist in seinem Erleben in eine andere Welt vorgestoßen – vielmehr ist dorthin vorgestoßen worden –, und die Bemerkung „auf der Suche nach dem Vater“ weist darauf hin, dass er darauf wartet, „dort“ weitere Entdeckungen zu machen. Er kann nicht wissen, dass diese ganz anderer Art sind, als Schulunterricht und Tradition ihm beigebracht haben. Er erwartet den Persönlichen Gott, die Vision, in dem Unpersönlichen, dem Absoluten zu finden, das er erlebt hat, da er Es nicht als das erkennen kann, was Es ist.

Er selbst hat sich nie zu diesem Einschiebsel in seinen Abschiedszeilen geäußert; die Vorstellung aber tritt kaum je wieder auf, eben weil sie eine dem Hinduismus artfremde ist.

Die indischen Biographen Sri Ramanas legen höchstes Gewicht auf die Tatsache, dass die Zettelzeilen noch mit dem individuellen „Ich“ beginnen, aber schon im zweiten Satz zum unpersönlichen „dies“ anstelle des „Ich“ übergehen und dabei bleiben. Übereinstimmend damit ist die Namensunterschrift durch Gedankenstriche ersetzt.

Was Venkataraman erlebt hat, ist das, was zunächst von allen Erwachten als „das ganz Andere“ empfunden wird, als etwas, das zwar im Innern der Persönlichkeit, aber unabhängig von ihr vorgeht. Dass dieses „ganz Andere“ der zeitlose Anteil an unserem „Ich“-Empfinden ist, ist jedoch die Erkenntnis einer späteren Entwicklung. Wenn sie sich durchsetzt, wird der eigene Körper als Fremdkörper empfunden und es widerstrebt den Erwachten in gewissem Grad, das „Ich“ auf diese tote Hülle anzuwenden. Vermutlich ist dieser für den Asketen typische Zug dem Knaben sogar in dem Wenigen begegnet, was er an einschlägiger Literatur zu Gesicht bekommen oder sonst aufgefangen hat. Man darf ruhig annehmen, dass er das Empfinden selbst in der Versenkung bereits verwirklichte; es ist aber wenig wahrscheinlich, dass es sich ihm in einem Augenblick aufdrängte, in dem sein Geist intensiv dem Außen hingegeben war, nämlich den sachlichen Regeln praktisch erforderlicher Maßnahmen. Eine solche Annahme nimmt der Größe seines inneren Erlebens nichts, sie würde aber der Tatsache entsprechen, dass in diesem Frühstadium der Entwicklung, dem Stadium unmittelbar nach dem Erwachen, im Handeln des Erwachten noch beide „Welten“ sozusagen vermischt auftreten.

Welche Bedeutung man dem nun auch beilegen mag: Sri Ramana hat sich auch zu derartigen Überlegungen seiner späteren Umgebung nicht geäußert und so brauchen wir dem auch keine größere Wichtigkeit beizumessen. Von diesem Augenblick an haben die Tatsachen das Wort:

Venkataraman erreicht den Mittagszug Madura – Madras dank dessen ungewöhnlicher Verspätung; sein alter Atlas hat ihm aber verschwiegen, dass es eine neue Verbindungslinie von dieser Hauptstrecke nach Tiruvannamalai gibt. So löst er, der im Lesen von Fahrplänen Ungeübte, eine falsche Fahrkarte, die seine drei Rupies fast verschlingt, und muss daran denken, sein Ziel danach wandernd zu erreichen. Die „Umstände“ treiben ihr Spiel mit ihm, der sich ihnen wehrlos und gedankenlos ausgeliefert hat; denn seit er den Zug bestieg, fühlt er sich sicher davor, an seinem Vorhaben noch gehindert zu werden, und überlässt sich ganz seiner Versenkung. Ein mohammedanischer Geistlicher spricht ihn an und macht ihn auf die Möglichkeit der direkten Bahnverbindung nach Tiruvannamalai aufmerksam, die ihm wenig nützen kann, da er nicht mehr das Geld für die Fahrkarte besitzt; später wird ihm in einem Tempel, in dem er um etwas Essen bittet, dieses abgeschlagen; in einem anderen überlässt der Tempeltrommler ihm seinen Anteil. Im Hause eines frommen und gutmütigen Brahmanen findet er am anderen Tage freundliche Aufnahme, und da er meint, vor Erschöpfung sein Ziel zu Fuß nicht zu erreichen, kommt er auf den Gedanken, dem Hausvater seine goldenen, rubinbesetzten Ohrringe für wenige Rupies zu verpfänden unter dem Vorgeben, sein Gepäck verloren zu haben. Damit ist er in wenigen Stunden am Ziel:

Im Morgengrauen des 1. September 1896 erreicht Venkataraman Tiruvannamalai und geht geradewegs vom Bahnhof zum Tempel, dessen hochragende Türme ihn schon im Zug begrüßt haben. Alle Tempeltore sind offen, keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Allein darf er vor dem Allerheiligsten, dem ur-uralten Śivaliṅgam stehen, dem steinernen Symbol des Ungeteilten, Gestaltlosen, das ihn an sich gezogen hat.

Reglos steht er da, Verkörperung des einzigen Gedankens „Hier bin ich“ – und in der tiefen Bewegung, die ihn durchströmt. Dann verlässt er das Allerheiligste, um es erst Jahre später wieder aufzusuchen. Was ist das Symbol einer lebendigen WAHRHEIT dem, den diese WAHRHEIT selbst trägt und bewegt?