Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: AT Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Ob unscheinbare Blattrosette oder mächtiger Götterbaum: Die Pflanzen erobern die Stadt. Wie ein Magnet wirkt das Stadtklima auf Wildpflanzen, die im Umland verdrängt worden sind. In der Stadt spriessen sie aus Fugen und werden in Baubrachen, Bahntrassen, verwilderten Beeten heimisch. Und weil Städte ähnliche Bedingungen bieten, finden sich viele Arten nicht nur in europäischen Metropolen, sondern auch in den USA oder China. Dieses Buch ist eine Eintrittskarte in die städtische Pflanzenwelt. In 52 Kapiteln führt Jonas Frei durch die urbane Vegetation und zeigt Woche für Woche, welche Arten in welchem Stadium zu entdecken sind. Von der kleinen Knospenkunde im Januar bis zur zweiten Löwenzahnblüte im November. Es ist ein Lesebuch und ein Wegbegleiter für Stadtspaziergänge mit Geschichten, Botanik und Bemerkenswertem zur »Flora urbana«. Eine Einladung, die Natur vor der Haustür wahrzunehmen und zu schätzen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 225

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

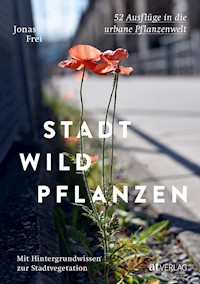

Jonas Frei

52 Ausflüge in die urbane Pflanzenwelt

STADT WILD PFLANZEN

Mit Hintergrundwissen zur Stadtvegetation

»Aber die Pflanze verfällt nie in nur nüchterne Sachlichkeitsgestaltung; sie formt und bildet nach Logik und Zweckmäßigkeit und zwingt mit Urgewalt alles zu höchster künstlerischer Form.«

Karl Blossfeldt, 1865–1932

Herzgespann (

Leonurus cardiaca

).

Löwenmaul (

Antirrhinum majus

) in Zürich.

Herbarbeleg: Viersamige Wicke (

Vicia tetrasperma

).

INHALT

Vorwort

Zur Gestaltung des Buches

PFLANZENVIELFALT IN DER STADT

Einblicke in die Stadtflora

Gründe für die Pflanzenvielfalt

52 AUSFLÜGE IN DIE URBANE PFLANZENWELT

WOCHE 1 Esche, Buche, Flügelnuss – Kleine Knospenkunde

WOCHE 2 Karden – Ein gedeckter Tisch für Distelfinken

WOCHE 3 Stachelnüsschen – Einmal um die Welt

WOCHE 4 Rispengras und Vogelmiere – Immerblüher

WOCHE 5 Flechten – Farbenfrohe Chimären

WOCHE 6 Stinsenpflanzen – Zeugen längst vergangener Gartenkultur

WOCHE 7 Färberwaid und Eselsdisteln – Blattrosetten

WOCHE 8 Nieswurzen – Nektar für die Königin

WOCHE 9 Hungerblümchen – Dreifache Rekordhalter

WOCHE 10 Platanen – Hinter dieses Baumes Rinde

WOCHE 11 Veilchen – Stiefmütterliche Duftpflanzen

WOCHE 12 Teeblume – Blüte vor Blatt

WOCHE 13 Hirtentäschel – Ein kosmopolitisches Kraut

WOCHE 14 Schachtelhalm – Überlebende aus der Urzeit

WOCHE 15 Schotenkresse – Von der Straße ins Labor

WOCHE 16 Frühlingssalate – Frisch auf den Teller

WOCHE 17 Lerchensporn – Die Fracht der Ameisen

WOCHE 18 Blauglocken- und Götterbaum – Weltenbürger mit Gefolge

WOCHE 19 Ackerwildkräuter – Sie haben sich vom Acker gemacht

WOCHE 20 Kleevielfalt – Aller guten Dinge sind drei

WOCHE 21 Frühlingsgräser – Unauffällige Vielfalt

WOCHE 22 Sauerklee – Sie geben Salat die Würze

WOCHE 23 Mohnblüten – Medizin und Rauschmittel

WOCHE 24 Bruch- und Nagelkraut – Trittfugen-Nelken

WOCHE 25 Glockenblumen – Blaues Wunder

WOCHE 26 Löwenmaul und Zimbelkraut – Maskenblumen

WOCHE 27 Reseden – Färberpflanzen

WOCHE 28 Malven – Farbenprächtige Blumengraffiti

WOCHE 29 Brennnesselgewächse – Mauerpflanzen und Schmetterlingsmagneten

WOCHE 30 Woll- und Schabenkraut – Manche wollen hoch hinaus

WOCHE 31 Raublattgewächse – Eine haarige Sache

WOCHE 32 Wegeriche – Gern gesehene Wegelagerer

WOCHE 33 Nachtkerzengewächse – Schinkenwurzel und Trümmerblume

WOCHE 34 Doldenblütler – Nützliche Gewürzkräuter und Wurzelgemüse

WOCHE 35 Hirsen – Spätsommergräser

WOCHE 36 Winden – Stete Grenzgänger

WOCHE 37 Knöteriche – Von Winzlingen und Riesen

Herbarbeleg: Scharfer Hahnenfuß (

Ranunculus acris

).

Herbarbeleg: Breitblättrige Platterbse (

Lathyrus latifolius

).

WOCHE 38 Verbenen – Von drei Kontinenten

WOCHE 39 Berufkräuter – In Windeseile verbreitet

WOCHE 40 Greiskräuter – Zimmer- und Giftpflanzen

WOCHE 41 Beifuß und Wermut – Dufte Pflanzen

WOCHE 42 Wildquinoa – Blattgemüse und Getreide

WOCHE 43 Faserpflanzen – Nachwachsender Stoff

WOCHE 44 Nachtschattengewächse – Speise, Gift und Zierde

WOCHE 45 Stechapfel – Die verbotene Frucht

WOCHE 46 Wein und Efeu – Farbenfrohe Fassadenkletterer

WOCHE 47 Löwenzahn und Gänsedistel – Zweit- und Drittblüte

WOCHE 48 Steppenroller – Dem Western entsprungen

WOCHE 49 Körner und Samen – Futter für die Vögel

WOCHE 50 Kletten – Eingehakt und angeheftet

WOCHE 51 Laubbäume – Lichtspiel und Winterblätter

WOCHE 52 Farngewächse – Auf den Mauern der Städte

Quellenverzeichnis

Dank

Autor

Stichwortverzeichnis

Gewöhnliches Greiskraut (

Senecio vulgaris

) und das Behaarte Schaumkraut (

Cardamine hirsuta

) in einer Plattenfuge.

VORWORT

Natur und Stadt? Kein Gegensatz! Denn aus allen Fugen wachsen Pflanzen, wenn man sie nur lässt. Heute ist deren Artenvielfalt in besiedelten Gebieten vielerorts höher als in den umgebenden Landwirtschaftszonen. Denn so wie eine Wiese durch die Wiesenpflanzen charakterisiert wird, ein Wald durch die Waldpflanzen, findet man auch in der Stadt eine einzigartige Vegetation, die auf Bordsteinfugen, Mauern, Brachen und verwilderte Gartenbeete spezialisiert ist. Manch eine Rarität wächst hier direkt am Straßenrand völlig unbeachtet vor sich hin. Von dieser Beobachtung begeistert, habe ich botanisiert, fotografiert, dokumentiert und in Skizzen festgehalten, um zu erkunden, welche Arten an Wegrändern, auf städtischen Brachen, unter den Hecken der Stadtparks und in den Ritzen der versiegelten Platzbeläge wachsen. Die größer werdende Akzeptanz gegenüber den wilden Pflanzen der Stadt führt zu mehr Biodiversität im urbanen Umfeld.

Skizze: Wald-Borstendolde oder Gewöhnlicher Klettenkerbel (

Torilis japonica

).

Die Stadtnatur ist so vielfältig und kosmopolitisch wie die hier wohnenden Menschen. Aus ihrer Zusammenstellung können wir nicht nur Erkenntnisse über die Pflanzen, sondern auch über unsere eigene Geschichte gewinnen. Das Stadtklima wirkt wie ein Magnet auf viele Pflanzenarten, die hier ein vielfältiges, klimatisch günstiges Habitat finden. Manche sind so gut an die klimatischen Bedingungen des urbanen Raums angepasst, dass sie sonst nirgendwo in Mitteleuropa gedeihen können. Mitten in der Innenstadt findet sich an den Mauern das aus Mexiko stammende Mauer-Gänseblümchen neben dem südalpinen Gelben Lerchensporn. In den Fugen der gepflasterten Altstadtgassen wachsen seltene Nagel- und Bruchkräuter. Und überraschend oft finden wir zwischen Rasengittersteinen und an Straßenrändern den Ackerfrauenmantel und die Ackerröte, die aus den meisten Äckern längst verschwunden sind.

Und so vielfältig die Städte in ihrer Diversität sind, so ähnlich sind sie sich auch in Bezug auf ihre Artenkombination. Die Globalisierung und ähnliche Wuchsbedingungen führen zu ähnlichen Pflanzenkombinationen in den Städten moderater Klimata um die ganze Welt. Darum bilden diese Einblicke in die Stadtflora auch einen Spiegel der globalisierten, vom Menschen gestalteten Welt: die Flora des Anthropozän.

Dieses Buch ist eine Einladung, die vielfältige und einzigartige Stadtnatur direkt vor der Haustür zu entdecken. Ob am Stück oder jede Kalenderwoche eines der 52 Kapitel für sich gelesen, bietet es einen vertieften Einblick in die Besonderheiten der Stadtvegetation – Woche für Woche parallel zur Entwicklung der Vegetation durch das gesamte Jahr.

Schon vor fast 100 Jahren schrieb der Pflanzenfotograf Karl Blossfeldt im Vorwort über eines seiner Werke Folgendes, das ich für die Porträts dieses Buches nicht passender formulieren könnte:

»Meine Pflanzenurkunden sollen dazu beitragen, die Verbindung mit der Natur wieder herzustellen. Sie sollten den Sinn für die Natur wieder wecken, auf den überreichen Formenschatz in der Natur hinzuweisen und zu eigener Beobachtung unserer heimischen Pflanzenwelt anregen.«

Karl Blossfeldt, Wundergarten der Natur, 1932

Dreifinger-Steinbrech (

Saxifraga tridactylites

), eine Art, die den Sprung von Felsspalten in die Bahngleise und von da in die Städte geschafft hat.

ZUR GESTALTUNG DES BUCHES

WAHL DER ARTEN FÜR DIE PORTRÄTS Die abgebildeten und porträtierten Pflanzenarten sind typische Wildpflanzen, wie sie in den Städten spontan wachsen. Auch wenn sich meine Analyse der Vegetation besonders auf die Pflanzenarten von Zürich konzentriert, sind die abgebildeten Arten auch für viele andere mitteleuropäische Städte typisch. Wie im folgenden Kapitel beschrieben, führen verschiedene Faktoren zu einer Homogenisierung der Stadtfloren, und zwar nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern weit darüber hinaus.

Gleichzeitig ist die Pflanzenvielfalt der meisten Städte viel zu umfangreich und dynamisch, als dass sie im Rahmen eines solchen Buches vollumfänglich dargestellt werden könnte. So werden zwar in den meisten der 52 Kapitel Artengruppen und Phänomene vorgestellt, die repräsentativ für sehr viele Städte sind. Gleichzeitig rückt aber gelegentlich auch eine seltene Art in den Mittelpunkt, die wir nicht in jeder Stadt antreffen können oder deren Ausbreitung gerade erst begonnen hat. Dieser Einblick soll darum auch dazu einladen, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen und die Vielfalt der städtischen Spontanflora zu erkunden.

Viele besonders häufige heimische Pflanzenarten werden nicht porträtiert, weil sie innerhalb und außerhalb der Städte ähnlich oft vertreten sind und insofern keine speziellen urbanen Pflanzen darstellen. Für diese Pflanzengruppe gibt es bereits sehr viel detaillierte Literatur. Dafür rücken die Besonderheiten der städtischen Lebensräume in den Fokus, und es wird auch manche Art bebildert, die noch nicht Einzug in die gängigen Florenwerke Mitteleuropas gefunden hat.

DAS BOTANISCHE JAHR IM WOCHENTAKT Die Reihenfolge der Kapitel in diesem Buch orientiert sich am Jahresverlauf. Die 52 Kapitel entsprechen dabei den 52 Kalenderwochen eines Jahres. Die Inhalte orientieren sich an Pflanzen, die in dieser Woche blühen, austreiben oder aus anderen Gründen interessant sind. Zu beachten ist dabei, dass klimatische Faktoren einige dieser Phänomene verzögern oder früher auslösen können, sodass der Kalender in diesem Buch von der saisonalen Entwicklung der Natur leicht abweichen kann. Zudem verschieben sich die Kalenderwochen von Jahr zu Jahr um einige Tage, und der Start von Woche 1 fällt selten auf den ersten Januar.

FOTOGRAFIEN, HERBARBELEGE UND SKIZZEN Alle verwendeten Fotografien, Herbarbelege und Skizzen wurden bei floristischen Aufnahmen in Städten von mir angefertigt. Dabei habe ich insbesondere die Städte Zürich und Basel besucht, aber auch viele andere in der näheren und weiteren Region, darunter Bern, Lausanne, Genf, München, Budapest, Prag, Wien, Dresden, Frankfurt am Main, Stuttgart, Bonn, Brüssel, Verona, Zagreb, Florenz, Paris und Bordeaux.

Die Skizzen stammen aus einem Natur-, Tage- und Skizzenbuch aus den Jahren 2019 bis 2021. Alle Arten wurden anhand von Pflanzen am Straßenrand direkt im Feld festgehalten. Für mich ist dies ein kontemplativer Prozess, bei dem das Augenmerk auf den Details der Arten liegt.

Die verwendeten Herbarbelege wurden im traditionellen Verfahren getrocknet, gepresst und archiviert. Von den rund 1000 Herbarbelegen zum Thema wurden einige wenige repräsentative für die Bebilderung ausgewählt. Bei vielen der dargestellten Arten handelt es sich um in der Stadt Zürich gefundene Individuen. Das Herbarisieren von Pflanzen stellt eine wichtige wissenschaftliche Tradition dar. Jede Pflanzenart ist anhand eines Typus-Herbarbelegs definiert, ähnlich dem Urmeter für das Längenmaß. Durch den genetischen Fingerabdruck und die morphologische Bestimmung kann jede gefundene Pflanze mit dem Originalbeleg abgeglichen und bestimmt werden. Durch den Trocknungsprozess und das Pressen sind Farbe und Abbild der Pflanzen jedoch oft weniger intensiv als jene der frischen Originale.

Heute sind in der Schweiz und in Deutschland etwa 30 Prozent der Pflanzenarten auf den nationalen Roten Listen als gefährdet aufgeführt. Obschon diese Gefährdung höchstens bei einigen besonders schön blühenden (und darum geschützten) Arten mit dem Abpflücken durch Sammelnde im Zusammenhang steht, empfehle ich das Anlegen eins Herbariums nur denjenigen, denen eine fotografische Mediathek zur Erarbeitung von Artenkenntnissen nicht genügt. Durch einen Blick auf die regionalen und nationalen Listen der gefährdeten und geschützten Arten sollte zudem sichergestellt werden, dass das Sammeln keine unnötige Belastung für bereits selten gewordene Arten darstellt und man sich nicht strafbar macht.

Herbarbeleg: Dreiteiliger Zweizahn (

Bidens tripartita

) von einer Baubrache.

Skizzenbucheintrag mit Kriechendem Hauhechel (

Ononis repens

) und Trauben-Gamander (

Teucrium botrys

).

PFLANZENVIELFALT IN DER STADT

EINBLICKE IN DIE STADTFLORA

NATUR IN EINER GEBAUTEN UMWELT Seit es Städte gibt, finden sich in ihnen auch Tiere und Pflanzen, die mit städtischen Bedingungen besonders gut zurechtkommen. Schon der Zürcher Naturforscher Conrad Gessner hat im Jahr 1561 in seinem unvollendeten Werk »Horti Germaniae« 30 verschiedene Pflanzenarten beschrieben, die vor allem an den Stadtmauern wuchsen. Da Felsblöcke und andere geeignete Lebensräume (Habitate) für Mauerpflanzen auch damals in der umgebenden Landschaft nicht häufig waren, mussten diese Pflanzenarten Teil einer speziellen Stadtflora sein. Denn wie eine Ackerkultur über Jahrhunderte Begleitkräuter wie den Klatschmohn (Papaver rhoeas) oder die Kornblumen (Centaurea cyanus) gefördert hat, wurden mit dem Bau von Stadtmauern für Farne wie die Mauerraute (Asplenium ruta-muraria) gute Bedingungen geschaffen. Später kam an den Stadtmauern zum Beispiel das ursprünglich mediterrane Zimbelkraut (Cymbalaria muralis) hinzu, das schnell eine der häufigsten Mauerpflanzen wurde. Auch auf den Äckern sind durch natürliche Pflanzenmigration und durch den Menschen verfrachtet neue Arten hinzugekommen, etwa die mediterrane Saat-Wucherblume (Chrysanthemum segetum), eine zeitweise in Nordeuropa gefürchtete invasive Art, die heute vielerorts wieder selten ist.

So wie auf dem Acker der Umbruch, die Bodenstruktur und die Kulturfolge die Artenzusammensetzung der Begleitkräuter beeinflussen, haben die Düngung, die Exposition und der Schnittzeitpunkt wesentlichen Einfluss auf die Blütenpflanzen einer Wiese. Genauso ist es in der Stadt: Die Versieglung, die Abwärme, die Stadtbrachen, die verdichteten Böden am Wegrand, die Luftzusammensetzung, die Hundepinkelecke und das Streusalz sind Voraussetzung dafür, welche Pflanzen sich wo ansiedeln können. Diese Präferenz für städtische Lebensräume wird als »Urbanophilie« bezeichnet. Urbanophil sind Pflanzenarten, die in städtischen Verhältnissen bessere Habitatbedingungen finden als außerhalb. Es sind Pflanzen, die das Leben in der Stadt lieben, etwa weil sie den Umbruch einer Baubrache benötigen und im erwärmten Stadtklima besser wachsen. Es gibt natürlich auch Pflanzen, die wir fast nie in Städten finden, weil sie zum Beispiel als Moor- oder Waldpflanze in den oft exponierten, kurzlebigen städtischen Böden keine guten Lebensbedingungen finden. Und dann gibt es noch jene, die sowohl außerhalb wie auch innerhalb der Städte gleichermaßen vorkommen. Dazu zählen in Europa viele häufige Arten der Fettwiesen und Weiden, beispielsweise das Knäuelgras (Dactylis glomerata) oder die Schafgarbe (Achillea millefolium). Einige Arten sind in manchen Regionen typische Stadtpflanzen, in anderen Regionen zeigen sie diese Präferenz wiederum nicht. Weil in der Stadt der pH-Wert der Böden aufgrund von Kalk in Gesteinen, zum Beispiel in Kiesflächen oder im Zement, oft hoch ist, gelten kalkliebende Arten in bodensauren Regionen als Stadtpflanzen, während sie diese Präferenz in anderen Regionen nicht zeigen. Ein Beispiel hierfür ist die Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba), die in Städten eher selten vorkommt, aber in der bodensauren Region Berlins nur in den urbanen, kalkreicheren Gebieten überleben kann.

Skizze: Gewöhnlicher Odermennig (

Agrimonia eupatoria

).

WO SIND ALL DIE BLUMEN HIN? Einst waren in Europa die Wiesen blumenreich, die Äcker rot und blau gesprenkelt von Mohn und Kornblumen, wie auf den Gemälden von Monet und Van Gogh. Der Blumen- und sinnbildlich der Artenreichtum der traditionellen Acker- und Weidelandschaft waren ihrer vielfältigen Struktur zu verdanken, aber auch den oft mageren Böden und der jahrhundertelangen, ähnlichen Kultur. Es war eine Kultur, die nicht viel abwarf. Die Erträge waren niedrig, die Felder klein. Dafür boten sie Lebensraum für unzählige Arten.

Viele Tiere und Pflanzen sind erst in diese Landschaft eingewandert, weil der Mensch kontinuierlich die Urwälder gerodet hat, die Mitteleuropa ansonsten bedecken würden. Solange diese Eingriffe des Menschen die Vielfalt der Habitate erhöhten, wurde Raum für eine neue, heute als heimisch betrachtete Biodiversität geschaffen. Weder den Weißstorch, den Feldhasen noch den Klatschmohn könnten wir zu den heimischen Arten zählen, hätte der Mensch nicht die für diese Arten geeigneten Habitate in Mitteleuropa geschaffen. Wärmeliebende Arten sowie solche, die offene Wiesen brauchen, wären ohne die traditionelle Kulturlandschaft nur im natürlichen Grasland Osteuropas und im mediterranen Raum heimisch. Die über Jahrtausende kultivierte, kleinräumige Kulturlandschaft aus Wäldern, Weiden, Äckern, Ur- und Kulturwäldern hat jene Artenvielfalt erst ermöglicht, die wir heute einheimisch nennen. Der Naturschutz, besonders in Europa, orientiert sich über weite Teile am Idealbild dieser Landschaft, wenn es um den Schutz von Insekten, Pflanzen oder selten gewordenen Vogelarten geht.

Skizze: Samenstand der Wilden Möhre (

Daucus carota

), die fast weltweit zu den häufigen Stadtpflanzen gehört.

Obschon also die Artenvielfalt Europas durch den Menschen stark positiv mitgeprägt wurde, sind wir auf dem Weg, alles wieder zu verlieren und der menschenbeeinflussten Vielfalt eine menschengemachte Einfalt gegenüberzustellen. Während ein Acker über Jahrtausende nicht nur dem Getreide, sondern auch dem Mohn, der Kornblume, der Kornrade und dem Erdrauch eine Heimat war, der Wachtel ein Ort zum Brüten und dem Feldhasen eine Kinderstube, so sind diese Flächen heute vielerorts Teil einer industriellen Bewirtschaftung und kein Lebensraum mehr. Die größtmögliche Produktion von Nahrungsmitteln war zwar schon immer Ziel der Ackerbauern, auch als die Äcker noch rot und blau vor Blumen leuchteten. Geändert hat sich nicht das Ziel der Bewirtschaftung, sondern die Methode. Düngung, Saatgutreinigung, Herbizide, neue und effizientere Bewirtschaftungsmethoden, größere Maschinen sowie dichtere Felder lassen keinen Raum mehr für diese Werte der Natur, die einst mit der Produktion einhergegangen sind.

Den Garten Eden des Naturschutzes, die liebliche, unendlich lebendige Welt der traditionellen Landwirtschaft haben wir in Mitteleuropa fast komplett verloren, weil sie eines nicht war, was unsere Landschaft heute ist: ertragreich. Die Böden waren zu mager, die Wiesen zu feucht, die unberechenbaren Einflüsse der Natur zu vielfältig. Verloren haben wir sie mit dem Hunger, der davor herrschte, an den Wohlstand von heute.

Vielfältig an Struktur ist die Landschaft heute nicht mehr. Stattdessen ist sie ausgeräumt und kahl, großflächig angelegt und landwirtschaftlich aufgewertet (melioriert), da entwässert, dort bewässert, bodenverbessert, gedüngt und planiert. Das hat den Erträgen und der optischen Qualität unserer täglichen Speisen zweifelsfrei gutgetan, wir essen täglich davon und wollen sie nicht missen. Doch sollten wir uns der Kosten dieses Konsums und des eigenen Wohlergehens bewusst sein: Für viele Arten, denen diese Landschaft einst als Lebensraum diente, ist sie heute lebensfeindlich. Eindimensional ist die Landwirtschaftszone damit geworden. Während die Landwirtschaft in ihrer traditionellen Form den Lebensraum für unzählige Arten geschaffen hat, hat sie in den letzten 70 Jahren weiträumig fast alle Funktionen außer der der Produktion verloren. Natürlich gibt es Strategien dagegen, natürlich gibt es viele Initiativen und alternative Konzepte, um diese Situation zu verbessern und die Produktion und den Naturreichtum (wieder) zu verknüpfen. Aber ihre Umsetzung ist nicht einfach, denn im gegenwärtigen Landwirtschaftssystem ist jede Verbesserung für die Natur mit der Angst vor Ertragseinbußen und der Rückkehr zu den vergleichsweise unproduktiven Zeiten der traditionellen Landwirtschaft verbunden. Und während sich für manche Art die Situation durch teure Maßnahmen ein wenig entspannt, lesen sich die Roten Listen anders: Zu viele Arten haben in dieser Landschaft keinen Lebensraum mehr.

Gleichzeitig hat die Artenvielfalt in der Stadt stark zugenommen, sind neue Arten hinzugekommen, und alte Ackerbegleitkräuter haben neue Refugien im urbanen Umfeld gefunden. Heute sind die Städte in Bezug auf manche Artengruppen reicher und biodiverser als viele intensiv bewirtschaftete Landwirtschaftsgebiete. Auch weil hier ein anderer Nutzungsdruck herrscht, der weniger einer Artenvielfalt entgegensteht.

DIE NEUE, GLOBALISIERTE NATUR Durch Zufall bin ich auf das Buch »Wild Plants in the City« von 1975 gestoßen. Darin beschreibt die Autorin Nancy N. Page die für New York typischen Pflanzen in den urbanen Habitaten. Fast alle diese Arten kenne ich aus Zürich oder Basel, sie wachsen auch in München, Wien, Hamburg, San Francisco, Philadelphia und nicht wenige in Peking oder Kapstadt. Es hat sich eine globale Stadtnatur aus Arten gebildet, die schon im nächsten Stadtwald fehlen, aber fast jede Brache und Belagsritze der städtischen Kultur besiedeln.

Viele dieser New Yorker Stadtpflanzen stammen aus Europa, beispielsweise die Wegwarte (Cichorium intybus) oder die Wollkräuter (Verbascum spp.), und wurden in Nordamerika eingeführt. Umgekehrt sind manche Arten aus den nordamerikanischen Prärien, beispielsweise Astern (Aster novi-belgii u. a.), Goldruten (Solidago spp.) und Seidenpflanzen (Asclepias syriaca), heute auch bei uns verbreitet. Wiederum andere stammen aus Ostasien, und man findet sie heute sowohl in Nordamerika als auch in Mitteleuropa, wie etwa den Japanischen Staudenknöterich (Reynoutria japonica). Nur wenige der typischen Stadtpflanzen sind regionale Spezialitäten, die es nicht um die Welt geschafft haben. Dass viele dieser Arten ihre Reise um die Welt erst kürzlich angetreten haben, ist Abbild einer zunehmenden Globalisierung und Vereinheitlichung, die der Mensch derzeit in rasantem Tempo vorantreibt.

Zwischen 1775 und 1798 publizierte der Botaniker William Curtis sein Buch »Flora Londinensis« mit detaillierten Zeichnungen und Beschreibungen von über 400 Pflanzenarten, die in jener Zeit in und um die Weltstadt London wuchsen. Doch was damals die Flora einer Weltstadt war, ist heute die Flora der Dörfer und der ländlichen Gebiete. Natürlich kommen sie auch in den Städten vor. Allerdings sind wenige dieser Arten besonders trockenresistent und ans Stadtklima, ans Streusalz oder an befestigte Beläge angepasst. Und nur wenige sind um die Welt gereist. Curtis Werk zeigt eine Stadtflora vor der floristischen Globalisierung, mit Blick auf die traditionell ländlichen Habitate. Sinnbildlich steht für diese präurbane Flora auch das über 200 Jahre früher entstandene Bild von Albrecht Dürer »Das große Rasenstück«. Es zeigt nicht einfach eine Wiese, sondern die Pflanzen eines Wegrands: Knäuelgras, Breit-Wegerich, Schafgarbe, Gänseblümchen und Löwenzahn, also eine Artenkombination, in der der menschliche Einfluss spürbar ist. Der Breit-Wegerich liebt verdichtete Böden, die Schafgarbe wächst auch gerne am Wegrand. Die typischen Stadtpflanzen fehlen auf Dürers Gemälde noch. Viele Arten waren damals in den Städten noch nicht vertreten, allerdings entwickelte sich der Blick für diese auch erst über die Jahrhunderte.

Im 19. und 20. Jahrhundert erschienen erste Stadtfloren, und einzelne Botaniker in verschiedenen Städten begannen, sich der urbanen botanischen Raritäten anzunehmen.

Eine Wiege dieses neuen Blicks auf die Stadtfloren, war Berlin in den 1950er-Jahren. Die Schuttfelder, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hatte, wurden für Botaniker in der Nachkriegszeit zum faszinierenden Forschungsfeld. Denn hier wucherte schon nach wenigen Jahren ein neues Grün, das es vor dem Krieg so nicht gegeben hatte. Verwilderte Arten aus den Gärten, selten gewordene und auf dem Kontinent vorher komplett unbekannte Pflanzen wuchsen plötzlich in großer Zahl zwischen den Resten eingestürzter Gemäuer. Es war eine sich rasch verändernde Flora, die direkt die Globalisierung und den Umbruch in der Umwelt widerspiegelte. Diese faszinierenden, neuen Pflanzengesellschaften prägten viele deutsche Städte nach dem Krieg und wurden zum Sprungbrett für neue Arten, die sich auf brachliegenden Stadtböden besonders wohl fühlen. Im »Berliner Florenatlas« des Botanischen Vereins Berlin und in vielen publizierten Arbeiten wurden diese neuen Pflanzen, ihre Ausbreitung und mancherorts auch ihr Rückgang über die Jahrzehnte festgehalten.

HERKUNFT EINIGER STADTPFLANZEN

In vielen Städten wurden in den späten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und zu Beginn des 21. Jahrhunderts Stadtfloren veröffentlicht. Dazu zählen die »Flora der Stadt Zürich« von Elias Landolt, die »Flore de Lausanne et sa région« von Françoise Hoffer-Massard, Jacques Droz und weiteren Autoren oder »La Flore de la ville de Fribourg« von Christian Purro und Gregor Kozlowski. Die Stadt als Lebensraum für Pflanzen wurde an vielen Orten wahrgenommen und etwa in Rüdiger Wittigs »Siedlungsvegetation« charakterisiert.

Erstaunlich ist die Ähnlichkeit der vorgestellten Floren zu kürzlich erschienen Werken wie das des Autors Ton Denters »Stadsflora van de Lage Landen«, in dem er eine große Zahl bisher in der europäischen Flora unbekannter Arten in Städten der Niederlande vorstellt. In den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) wurde das Buch »Wild Urban Plants of the Northeast« von Peter Del Tredici zum Standardwerk einer flora of the future, den Pflanzen der Zukunft. Es sind die Pflanzen der Zukunft, weil sie die Arten sind, die mit der vom Menschen gestalteten Welt am besten zurechtkommen – in den USA genauso wie in Europa und fast überall im gemäßigten Klima.

Damit wird die Stadtnatur, die es in dieser Form zuvor noch nie gegeben hat, immer mehr als Spiegel einer Landnutzung durch den Menschen wahrgenommen. Die Stadtflora entwickelt sich heute global und ist geprägt durch kosmopolitische Arten. Sie kennt Zusammenhänge, die über die Kontinente hinweg reichen: die Globalisierung und ein spezifisches Klima, das die gewieftesten Überlebenskünstler gefordert hat. Umgeben von Asphalt, im Streusalz, zertreten und überfahren, Umbruch und Verschmutzung ausgesetzt, kämpfen die Pflanzen in der Stadt um ihre Existenz und finden gerade dort eine Nische, in der sie leben können.

»Das große Rasenstück« von Albrecht Dürer (1503) zeigt die typische Wegrandflora ländlicher Gebiete.

WELCHE NATUR IST SCHÜTZENSWERT? In vielen Publikationen zu Ökologie und Naturschutz in den Städten wird besonders auf Relikte einer vergangenen Natur- und Kulturlandschaft eingegangen. Thematisiert werden beispielsweise letzte Heiden in einem Stadtgebiet, der Stadtbach und der Stadtwald, oder die letzten fragmentierten Hochstamm-Obstbestände mit typischen, traditionellen Blumenwiesen.

Der Naturschutz legt in seiner traditionellen Form das Augenmerk stets auf die Relikte der vergangenen, selten gewordenen Landschaft, das heißt auf Natur- und Kulturrelikte, die seit Jahrtausenden durch eine charakteristische, schützenswerte Artenkombination gebildet werden. Der Schutz dieser Relikte ist keine einfache Aufgabe, weil diese Lebensräume (Biotope) zumeist an eine gleichbleibende bäuerliche Nutzung gebunden sind. Eine typische, traditionelle Blumenwiese, eine Talfettwiese (Fromentalwiese) etwa, bietet je nach Höhenlage und Exposition einer ganz charakteristischen Pflanzenkombination eine Heimat, die bestens auf den seit Langem ähnlichen Schnitttermin abgestimmt ist. Die Seltenheit der Arten und die Kombination der Pflanzen lässt sich naturschützerisch bewerten, die Wiese durch gezielten Unterhalt für lange Zeit erhalten. So können auch seltene Arten geschützt werden, wenn die Wiese genügend gut vernetzt ist.

Jeder Einfluss aus der modernen Welt wie Emissionen, neue, hier unerwünschte Arten, Nutzungsänderungen oder Nutzungsdruck kann fast nur mit dem Verlust dieser Naturwerte einhergehen. Diese Form des Naturschutzes hat viele Arten vor dem Aus bewahrt, lässt sich aber nicht eins zu eins auf die Städte übertragen. Die Natur der bebauten Gegenden ist anders, veränderlicher, zufälliger, weil in Entwicklung begriffen und globaler. Gebildet wird sie durch Baugruben, Baumscheiben (unversiegelter Boden um den Wurzelansatz von Stadtbäumen), Pflasterfugen, verwilderte Beete, Pflänzchen in Kiesflächen und zwischen den Bahngleisen. Erst in neuester Zeit wird diese »Sekundärnatur« für sich betrachtet als naturschützerisch wertvoll wahrgenommen. Sie ist viel weniger an statische, schützenswerte Habitate gebunden.

Hier in der Stadt finden wir die seltenen Arten auf Baubrachen, kurz bevor sie überbaut werden, an Straßenrändern, die man nicht absperren kann, wenn plötzlich eine seltene Blume aus einer Asphaltfuge sprießt. Die Natur lebt mit der Nutzung, die Vielfalt entsteht und vergeht. Schutz im traditionellen Sinne kann sogar kontraproduktiv sein, da gerade diese Veränderlichkeit und die urbane Dynamik der Motor der Vielfalt ist. Ein Großteil der städtischen Artenvielfalt ist an diese kurzlebigen Lebensräume angepasst, die im Prozess der Stadtentwicklung immer wieder neu entstehen. Wo artenreiche Flächen verschwinden und der Nutzungsdruck oder das fehlende planerische Feingefühl für die Stadtnatur das Entstehen von neuen Habitaten verhindern, verschwinden aber auch hier die Naturwerte.

Auch der Wert der hier vorkommenden Arten wird oft anders beurteilt. Neben einigen Arten der Roten Liste der gefährdeten Arten, die im Naturschutz berücksichtigt werden, sowie einigen traditionellen pflanzensoziologischen Einheiten finden sich hier viele neue Pflanzenarten und Kombinationen – zugewanderte, eingeschleppte und solche, die hier eine Zuflucht gefunden und in der traditionellen Landschaft ihren Platz verloren haben. Weil der naturschützerische Wert einer Art aber noch regelmäßig auf ihre traditionellen Habitate beschränkt gesehen wird, wird der Straßenrandflora oft kein großer Wert beigemessen, obwohl viele Pflanzen der Weiden erst mit der Etablierung der Viehhaltung zu uns gekommen sind, die Ackerpflanzen mit der Ackerkultur und die Vegetation der Wegränder mit deren Begehung. Und so ist die Stadtnatur mit der Stadt entstanden, ein Konglomerat an Nutzungen, Herkünften, häufigen Arten und Raritäten, zugänglich, aber auch vergänglich. Sie ist für jeden einsehbar, erreichbar, erlebbar. Es ist keine Natur, aus der man den Menschen und seine negativen Auswirkungen aussperren muss wie in manchem Naturschutzgebiet.

Frühlings-Hungerblümchen (

Draba verna

agg.) in einer Belagsfuge.

Wiesen-Salbei (

Salvia pratensis

) wächst auch mal aus einer Asphaltritze.

AKZEPTANZ DER SICH WANDELNDEN STADTNATUR Die Stadtnatur bildet vielerorts ein neues, zu besiedelndes Terrain, in dem die Natur lange ausgeschlossen war – gedanklich, aber auch physisch. Der Ordnungssinn hat eine Besiedlung mit Spontanflora lange Zeit nur dort zugelassen, wo die finanziellen Mittel fehlten, um sie zu entfernen.

Die Stadt wird niemals alle Habitate ersetzen können, die ihr gewichen sind – weder Streuobstwiesen, traditionelle Blumenwiesen oder die Flachmoore und Uferzonen vieler Gewässer, die heute im städtischen Raum befestigt sind. Selbst wenn alle Pflanzen einer Wiese auch Teil der Stadtflora sind, heißt das noch nicht, dass auch die Schwebfliegen, die Heuschrecken und die Zikaden dieser Wiese hier ein Habitat finden. Das althergebrachte Zusammenspiel der Arten werden die neuen Habitate nicht vollständig ersetzen können. Aber sie füllen auch Lücken, die von einem statischen, erhaltenden Naturschutz nicht gedeckt werden können.

Viele der ursprünglichen Arten könnten sich da und dort wieder ansiedeln, eine neue Natur bilden, zusammen mit jenen Arten, die neu hinzugekommen sind und teilweise viel besser mit der Stadt zurechtkommen. Schon heute ist die Artenvielfalt oft viel größer, als wir sie wahrnehmen. Nun liegt es an der Stadtbevölkerung und den für den städtischen Boden verantwortlichen Institutionen, ihren Wert zu erkennen, sie zu akzeptieren, zu respektieren und weiter zu fördern.

GUTE ARTEN, BÖSE ARTEN? Weil viele Pflanzenarten der Städte nicht zur ursprünglichen Vegetation des ländlichen und bewaldeten Mitteleuropas gehören, stellt sich nicht nur die Frage nach