Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Obgleich Birgit Möller nach mehrmonatigem Gerichtsprozeß wegen Totschlags aufgrund einer Affekthandlung freigespochen wurde, kann sie dem Schatten ihrer Tat nicht entfliehen. Zwar läuft ihre Reintegration im Berufsleben und im Alltag anfangs erfolgreich. Als sie aber unfreiwillig Zeugin eines brutalen Überfalls mit einer Frau als Opfer wird, brechen die alten Wunden wieder auf. Unwillkürlich mischt sie sich ein und löst damit eine Kette von Ereignissen aus, die sie letztlich erneut zum Opfer machen. Dabei stellte sie sehr bald fest, dass ihr inzwischen ein mächtiger Gegner erwachsen ist, der ihr den Mord an einem Landsmann nicht verziehen hat. Und so setzt er alles daran, sie physisch und psychisch zu vernichten, jedoch in einer solch perfiden Art, dass er als Verursacher kaum zu fassen ist. So bleibt ihr am Ende nichts, als die nötigen Nachforschungen anzustellen, und stößt dabei auf ein Netzwerk von Gewalt und Intrigen, das sie schließlich in Lebensgefahr bringt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

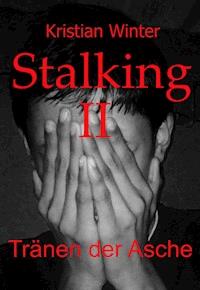

kristian winter

Stalking II

Tränen der Asche

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Prolog

01. Kapitel

02. Kapitel

03. Kapitel

04. Kapitel

05. Kapitel

06. Kapitel

07. Kapitel

08. Kapitel

09. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

Epilog

Expose

Impressum neobooks

Prolog

Was heiß hier verrückt? Das ist doch nur ein Trick, um mich mundtot zu machen! Ich habe genug davon und möchte endlich Klarheit! Darum werde ich die Wahrheit notfalls herausschreien und zwar genau so, wie ich sie erlebt habe und nicht, wie man sie mir suggerieren will.

Natürlich passt das einigen Herrschaften nicht und das aus gutem Grund. Man fürchtet einen Skandal mit unabsehbaren Folgen bis in die Politik. Kein Wunder, dass man alles daran setzte, mich mundtot zu machen, vergaß aber mein Hintergrundwissen. Folglich platzte mir der Kragen und es kam zur Eskalation. Inzwischen ist es so schlimm, dass es gar nicht mehr um die Sache geht, sondern um mein Leben. Nur deshalb bin ich hier.

Hier heißt in diesem Fall die Intensivstation des Friedrich-Wilhelm-Krankenhauses in Berlin-Bohnsdorf. Das ist ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Drogensucht, wo ich schon seit Tagen liege und reglos an die Decke starre. Etwas anderes bleibt mir auch nicht übrig, denn ich bin mit meinem ganzen Körper straff ans Bett gebunden. Selbst mein Kopf ist durch einen Stirnriemen derart fixiert, dass ich ihn nicht bewegen kann.

Das dient meiner Stabilisierung, nebenbei aber auch der Sicherheit, denn seit meiner Einlieferung bin ich akut suizidgefährdet. Jedenfalls wird das behauptet, obwohl das gar nicht stimmt. Nur weil ich diesem Kriminalbeamten in den Finger biss und danach in einem Anfall von Raserei in den Flur stürzte, wo man mir jedoch den Weg versperrte, so dass ich aus einem Fenster springen musste, war das noch lange kein Indiz. Ich wollte nämlich nur flüchten, vergaß allerdings die vierte Etage.

Allein einer mannshohen Hecke verdanke ich mein Leben, denn sie federte meinen Aufschlag etwas ab. Es erschien auch recht schnell ein Notarztwagen, der die Erstversorgung übernahm. Ich weiß bis heute nicht, wer ihn rief. Zwar sind die Blutungen inzwischen gestoppt, auch die anderen Blessuren halten sich in Grenzen – allerdings besteht jetzt der Verdacht einer Rückenmarksfraktur und niemand kann sagen, wann und ob ich jemals wieder genesen werde. Darüber mag ich aber noch gar nicht nachdenken, sonst werde ich noch verrückt.

Wie ich mitbekommen habe, ist das hier ein Einzelzimmer, völlig steril und mit kahlen Wänden. Die Fenster sind leicht abgedunkelt und ständig ist ein sonores Brummen zu vernehmen - offenbar ein Sterilisator oder etwas in der Art. Alle zwei Stunden kommt eine Schwester, kontrolliert die Instrumente und wendet mich per Knopfdruck. Das ist interessant, denn es geschieht vollautomatisch um 180 Grad. Dann dreht sich meine Matratze einmal um sich herum und ich hänge sozusagen in den Bandagen, so wie jetzt, wo ich den Boden mit seinem kalten, grünen Linoleum sehen kann.

Während dieser Zeit sagt die Schwester natürlich kein Wort. Offenbar hat man sie instruiert, denn ich bin ja verrückt und mit Verrückten redet man nicht. Außerdem soll ich mich nicht aufregen. Als ob das noch etwas ändern könnte. Nun liege ich schon seit Tagen in diesem Bett, nichts wissend, vor allem aber nichts verstehend, und fühle mich wie ein Staffelläufer, der kurz vor dem Ziel den Stab verloren hat. Aber genauso wollte man mich haben, wehrlos und mundtot. Allerdings hat man meinen Geist vergessen und der ist noch hellwach. Und wenn ich mir noch eines vorgenommen habe, dann den Tag der Abrechnung.

Doch erstmal der Reihe nach, sonst weiß ja niemand, wovon ich rede.

*****

01. Kapitel

Für alle, die meine Vorgeschichte nicht kennen - mein Name ist Birgit Möller, vollendete achtundvierzig Jahre, ledig, vollschlanke einsfünfundsiebzig, konfessionslos und bisexuell, falls das interessiert. Von Beruf bin ich Sozialdisponentin für Migration im Bezirksamt Berlin-Neukölln, einer unmittelbar dem BAMF nachgeordneten Institution mit Außendienstaufgaben für Härtefälle.

Das hört sich zwar hochtrabend an, ist es aber nicht. In Wirklichkeit rangiert es irgendwo zwischen heilpädagogischem Streetworker und staatlichem Seelsorger, Leuten also, die weder das Eine noch das Andere beherrschen und dennoch stets so tun müssen. Aber seit dem letzten Jahr ist das für mich nicht mehr entscheidend. Seitdem bin ich primär eine amtlich bestätigte Mörderin, weil ich meinen Ex-Geliebten und Peiniger, den Wirtschaftsmigranten und muslimischen Stalker Neznadiq Shariquiri aus Belutschistan, kaltblütig niederschoss. So steht es jedenfalls in der Anklage.

Aber apropos kaltblütig. Nur weil es so in der Anklage steht, muss es doch nicht stimmen, zumal mir meine Psychologin, Frau Dr. Hövelbein, eine klassische Affekthandlung diagnostizierte, welche in kausaler Folge des vorangegangenen Stalkings entstand. Dazu führte sie auch schlüssige Beweise an und erstellte sogar ein Psychogramm mit einem apodiktischen Entwicklungsspektrum. Aber erstaunlicherweise interessierte das niemanden. Viel höher wurden meine Tatintensität und die damit bescheinigte Kaltblütigkeit bemessen.

Selbst als ich den ganzen Tatablauf noch einmal minutiös schilderte und dabei, von psychischem Stress befallen, überaus emotional wurde, brachte mir das nur ein mildes Lächeln ein.

Das warf mich natürlich um. Denn das Gefühl, vor einem solchen Gremium nicht ernstgenommen zu werden, kam einer inneren Demontage gleich. Kein Wunder, dass ich fortan aus Protest schwieg und meine Kommentare auf gelegentliches Lachen oder Prusten beschränkte.

Doch auch das störte niemanden. Vielmehr überbot man sich mit allerlei Unterstellungen und Unverschämtheiten, nur um mich zu kompromittieren. So erkundigte man sich zum Bespiel während der mehrere Wochen dauernden Verhandlung nicht ein einziges Mal nach meinem Befinden, obwohl ich kurz vor einem Kollaps stand.

Dafür wollte man wissen, was ich fühlte, als das Opfer blutüberströmt vor mir lag. Man gierte förmlich zu erfahren, ob der tödliche Schuss Erleichterung, Neugier oder gar sexuelle Erregung in mir auslöste und erwartete sogar noch eine Antwort.

Das konnte nur von Leuten kommen, die nichts verstanden oder - noch schlimmer - dafür bezahlt wurden, nichts zu verstehen, wie dieser schmierige Ahmet Selimgüler, seines Zeichens Anwalt für Straf- und Familienrecht des in meinem Fall zu Tode gekommenen Belutschen Neznadiq Shariquiri, übrigens einer seiner Landsleute.

Dieser honorige Herr und Cambridge-Absolvent, der die Nase so überaus hoch trug und sich meisterhaft zu inszenieren verstand, war Vater vieler solcher Gedanken. Diese verstand er in passenden Momenten effektvoll einzustreuen und damit niederste Instinkte zu bedienen.

Doch wer fragte nach der Kehrseite? Vermochte man nur im Ansatz die Situation eines Menschen zu beurteilen, der schlagartig ruiniert und ganz auf sich allein gestellt einen ungleichen Kampf gegen einen Verrückten führen musste?

Stattdessen folgten halbseidene Anspielungen oder beleidigende Unterstellungen wie: „Es stimmt doch, dass Herr Shariquiri wesentlich jünger war - wie ich der Akte entnehme, fast zwanzig Jahre. Dennoch unterhielten sie regelmäßig sexuelle Kontakte zu ihm und das sogar recht leidenschaftlich, wie den Beschwerden der Nachbarschaft zu entnehmen ist. Natürlich taten sie das nur widerwillig und aus Angst, wie sie uns wiederholt versicherten, denn Ihr Liebhaber sei ja so emotional gewesen. Ich verweise hier auf Blatt 35 der Akte, in dem es heißt: ‚Natürlich feuerte ich ihn an, aber nur, um es rasch hinter mich zu bringen, wusste ich doch um seinen Jähzorn, wenn ihm etwas nicht in den Kram passte‘. Man muss kein großer Psychologe sein, zu erkennen, dass eine solche Leidenschaft nur im gegenseitigen Einvernehmen möglich ist. Mich würde deshalb interessieren, ob Sie beim Vollzug des Beischlafs jemals Skrupel empfanden und vor allem, ob er für Sie erfüllend war. Immerhin wussten Sie ja, dass diese Beziehung in seinem Kulturkreis inakzeptabel war und somit keine Perspektive hatte. Folglich muss Ihnen auch klar gewesen sein, welche Folgen dieser offene Verstoß für Sie beide haben könnte! Und wenn Sie diesen Mann dann noch durch Ihren Gefühlsbetrug darüber hinwegtäuschten, muss man sich doch nicht wundern, dass er emotional in die Irre lief. Somit bleibt festzustellen, dass es sich nicht nur um eine sexuelle Verführung unter Ausnutzung Ihrer Position handelte, sondern vor allem um einen Ausdruck ausufernder Nymphomanie?“

Aber es kam noch dicker: „Warum haben Sie den Schusswaffengebrauch nicht angedroht, wenn Sie noch die Zeit fanden, so gezielt zu schießen? Nach den ballistischen Untersuchungen haben Sie sofort mitten ins Herz getroffen, obwohl Herr Shariquiri noch gute zwei Meter von Ihnen entfernt stand. Es mutet schon sehr befremdlich an, unter solchen Bedingungen noch derart treffsicher zu agieren. Aber vielleicht haben Sie dafür eine Erklärung?“

Die hatte ich freilich nicht. Aber wie sollte ich auch, da sie von ihm längst gefunden war und er nicht müde wurde, sie dem Gericht immer wieder zu zelebrieren.

Nie werde ich sein Gesicht vergessen, als er dem Richter theatralisch das Leben des armen Opfers offerierte, angefangen von der Flucht vor Krieg und Terror, seiner Rolle und seinem Platz in der Großfamilie samt dem glücklichen Neuanfang bis hin zu den Folgen dieser verschmähten Liebe unter Berücksichtigung der patriarchalisch geprägten Denkmuster seines Kulturkreises.

Unter die Gürtellinie ging er allerdings bei der Analyse der psychischen Konfliktsituation des Opfers. Demnach wäre dessen Reaktion nur logische Folge eines von mir permanent provozierten Reizes gewesen, bedingt durch mein ungeniertes Tragen von Reizwäsche. Man stelle sich nur vor; er entblödete sich sogar, einige dieser Stücke vorzulegen, freilich ohne zu erwähnen, dass mich Ned dazu gezwungen hatte.

Ebenso verlor er kein Wort über die Grobheiten gegenüber der eigenen Familie, hier insbesondere seiner Frau, schon gar nicht über seine beiden Kumpane Ishmet und Hazi, die ihm bei der Realisierung des Terrors behilflich waren und von der Staatsanwaltschaft erstaunlicherweise verschont wurden. Keine Silbe zu den ständigen Nachstellungen, dem abgebrannten Auto und meinem ruinierten Ruf im Wohngebiet.

Das hätte auch kaum in diesen rührseligen Nekrolog gepasst, wie man überhaupt nur mit Rührseligkeiten effektvoll anklagen kann. Natürlich sind dabei Diskreditierungen und Verunglimpfungen legitim, schon um die Glaubwürdigkeit des Angeklagten zu untergraben. Dieser billige Trick spricht nicht nur für mangelnde Professionalität, sondern auch für Skrupellosigkeit.

Zwar erhob mein Rechtsbeistand, ein gewisser Dr. Rauchfuß, hin und wieder einen Einwand, aber nur sehr zögerlich. Eine wirkliche Kampfansage, die sich vielfach anbot und womit er in meinem Sinne hätte punkten können, wagte er nicht.

Einmal rastete ich aus, als mich Selimgüler direkt angriff. Dabei versuchte er mir mit krankhafter Penetranz etwas in den Mund zu legen, was ich so nicht gesagt hatte. Doch niemand intervenierte. Da brannten mir alle Sicherungen durch und ich ließ mich zu ein paar volkstümlichen Kraftausdrücken hinreißen. Diese brachten sogar den Richter zum Erröten, die Mehrheit der Zuschauer aber zum Schmunzeln.

Dafür bekam ich eine gerichtliche Verwarnung, aber das kümmerte mich nicht. Allein die verklausulierten Fragen waren eine Frechheit, wogegen jeder halbwegs versierte Verteidiger sofort protestiert hätte. Nicht aber dieser hilflose Feigling, den man mir zur Seite gestellt hatte.

Den Vogel schoss jedoch die auf Kosten des Steuerzahlers initiierte Nebenklage der islamischen Gemeinde ab. Auch hier agierte Selimgüler federführend. Dabei versuchte er die Sache so zu drehen, als habe ich durch meine ‚aggressive Abwehr‘ (man überlege sich diesen Unsinn) und die Einweihung des Imams in die ganze Sache die Eskalation erst provoziert und damit auch die zu erwartende Reaktion des Opfers. Das bedeutete nichts anderes als die Hauptschuld an einem zumindest bedingten Vorsatz für den nachfolgenden Totschlag - so jedenfalls seine Argumentation. Darauf standen zehn Jahre und wieder schwieg mein Verteidiger.

Glücklicherweise besagte Frau Dr. Hövelbeins Epikrise zu meiner psychischen Verfassung etwas ganz anderes, ebenso die unstrittige Beweiskette des vorangegangenen Stalkings. Damit lagen die Fakten auf dem Tisch und erklärten in ihrer Schlüssigkeit letztlich mein Handeln. Das führte dann in Würdigung aller Umstände zu meinem Freispruch, woran selbst die nachfolgende Revision nichts mehr ändern konnte.

Dennoch schleppte sich das alles ein halbes Jahr hin, durchdrungen von Höhen und Tiefen bis zum bühnenreifen Auftritt von Neds Frau im Gerichtssaal mit dem Kind auf dem Arm, welche noch einmal in erstaunlich gutem Deutsch und wohlformulierten Sätzen die Seelengüte und Herzenswärme ihres Mannes beteuerte und auf lebenslangen Schadenersatz klagte. Auch hier war klar, woher das kam.

Doch selbst das hatte nichts mehr gebracht. Die Brutalität und vor allem Kontinuität der Nachstellungen meines Stalkers waren eindeutig belegt. Somit kam ich aus der Sache weitgehend schadlos raus - von den zweitausend Euro Geldstrafe wegen des unerlaubten Waffenbesitzes mal abgesehen. Damit war ich offiziell rehabilitiert, sehr zum Ärger meines Feindes, der daraufhin noch mit ‚Konsequenzen‘ drohte. Meinen Frieden fand ich deshalb aber nicht.

Die formal juristische Würdigung war das eine, die Rechtfertigung vor dem eigenen Gewissen das andere. Und genau hier lag das Problem. Was nützt der juristische Sieg, wenn die Frage offen bleibt, ob es nicht besser wäre, den Rest des Lebens in einer Zelle zu schmoren oder unter einem ständigen Selbstvorwurf zu leiden.

Dabei kann ich nicht einmal sagen, was ich mir vorwarf. Vielmehr lag der Grund meiner Verbitterung in meiner permanenten Verunsicherung. Aber gerade diese wurde durch andere stets genährt. Allein die Art, wie man mir danach begegnete, glich einer Mischung aus Neugier und Angst, gefolgt von Kommentaren wie: „Ach, Sie sind das? Na, da haben Sie ja was durch!“, was nichts anderes hieß als: ‚Das passt zu dir, du Schlampe. Selber schuld, wenn du dich mit so einem einlässt‘.

Ich hasse dieses aufgesetzte Verständnis samt seinem falschen Mitleid! Warum konnte man nicht ganz normal bleiben? Aber offenbar gehörte das dazu, oder um es mit Camus zu sagen: Es lag an der Absurdität meines Daseins schlechthin.

Möglicherweise hätte ich irgendwann selbst solch verschwurbelte Erklärungen akzeptiert, wäre ich nicht eines Tages zufällig Zeuge eines brutalen Überfalls geworden, der alles änderte.

Das alles trug sich am späten Nachmittag ganz in meiner Wohnnähe zu, und zwar in Avcici‘s Gemüseladen, und das ausgerechnet in einer Situation, in der ich beruflich wie privat umdisponieren musste, das heißt, ich wurde in eine andere Dienststelle versetzt und zog in eine neue Wohnung. Bis auf meinen Chef wusste niemand etwas von meiner Vergangenheit, ebenso wie ich im neuen Wohngebiet völlig unbekannt war. Demnach standen die Sterne günstig und doch kam es anders.

Das Opfer, eine Frau aus dem Orient, mit Kopftuch und typisch knöchellanger Kleidung, war mit einem Kind an der Hand unterwegs, um Einkäufe zu tätigen. Dabei war sie so unscheinbar, dass ich sie sicher übersehen hätte, wäre nicht plötzlich dieser Mann mit blutunterlaufenen Augen und Schaum auf den Lippen hereingestürzt. Ohne jeden ersichtlichen Grund begann er sofort auf sie einzuprügeln und das derart brutal, dass alle wie erstarrt stehen blieben und das Geschehen fassungslos betrachteten.

Die Angegriffene fiel indes rücklings zu Boden und riss dabei den Einkaufswagen um, so dass der ganze Inhalt über den Boden rollte. Aber selbst als sie schon lag und sich vor Schreck und Schmerz krümmte, trat dieser Unhold noch auf sie ein wie auf ein Stück Vieh, das den Gehorsam verweigert, indes sie nur leise wimmerte und jeden Hilfeschrei vermied.

Es war ohnehin niemand weiter da, denn von den wenigen Kunden - überwiegend ältere Leute - traute sich niemand hervor. Es ist kaum vorstellbar, wieviel Hass und Brutalität vonnöten ist, sich derart zu vergessen. Und doch war an der ganzen Situation auch etwas unstimmig. Ich weiß nicht, aber ich hatte den Eindruck, als wüsste das Opfer genau, wie es sich verhalten musste, ja, als wäre es darin beinahe geübt.

Jedenfalls entstand ein schreckliches Durcheinander. Das kleine Mädchen - offenbar die Tochter - begann sogleich zu schreien und wollte fortlaufen, wurde aber durch einen hereinkommenden Kunden zurückgehalten Zu allem zögerte dieser Schlappschwanz von Ladeninhaber unnötig lange, die Polizei zu rufen. Dabei hatte ich ihn wiederholt dazu aufgefordert. Erst meine Drohung mit einer Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung machte ihn gefügig.

Kaum aber war das Wort ‚Polizei‘ gefallen, sprang der Schläger auch schon auf und versuchte zu flüchten. Natürlich stolperte er dabei über meinen Fuß. Da lag er nun und rieb sich jammernd das Knie. Verständlicherweise hielt sich mein Mitleid in Grenzen.

Jetzt aber geschah etwas Unerwartetes. Statt mir zu danken, sank diese Frau, die inzwischen wieder etwas zu sich gekommen war, neben ihrem Peiniger nieder und begann, ihn zu bemitleiden. Sie küsste ihm sogar die Hände, als wollte sie sich bei ihm entschuldigen und drückte in unzüchtiger Weise noch den Kopf in seinen Schoß. Der jedoch stieß sie nur fort, rieb sich weiterhin das Knie und starrte mich böse an.

Dann wollte er sich erheben, was aber aufgrund der Verletzung nicht gelang, obgleich ihn diese Frau stützte. Auf der Suche nach Halt riss er gleich noch eine ganze Palette mit Büchsen um, die nun, über den Fußboden rollend, das ganze Chaos noch verschlimmerten. Ich war fassungslos und glaubte an ein Déjà-vu, als er mich ‚deutsche Schlampe‘ nannte und in meine Richtung spuckte. Ich musste mächtig an mich halten, das nicht zu erwidern.

Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei diesem Burschen um einen gewissen Mustafa El Jeries von der Volksgruppe der Jesiden, ein überaus schmächtiges, boshaft dreinschauendes Männlein mit eisgrauem Haar, Schnauzbart und verwahrlostem Äußeren. Man hätte ihn auf Mitte fünfzig schätzen können, lag aber mit Sicherheit falsch. Diese Typen wirken alle älter und haben den gleichen stumpfsinnigen Gesichtsausdruck aller Kerle, die ihre Weiber prügeln oder schwängern und den ganzen Tag Gebetskettchen drehend in Teestuben hocken.

Das Opfer hingegen war ein graziles Persönchen von mittlerer Größe, welche vom Alter her getrost seine Tochter sein konnte. Zu allem aber – und das schockierte mich am meisten - handelte es sich um seine Zweitfrau. Diese wurde ihm bereits im Kindesalter versprochen, wie ich später erfuhr. Ihr Name war Halime Arboloi und wie viele dieser Frauen wagte sie kaum ein Wort zu sagen, ja nicht einmal aufzuschauen.

Dennoch bediente sie nicht unbedingt das gängige Klischee der weltfremden Muslima mit demütiger Miene und stoischem Gleichmut. Ihr Gesicht war durchaus sympathisch, wobei der blassrote Hauch von Rouge auf den Wangen eine leichte Verwestlichung verriet. Obwohl ihr Haar unter diesem altmodischen Kopftuch steckte, ließ eine Strähne über der Stirn eine üppige Fülle davon ahnen. Und noch etwas fiel mir auf. Es war die Weichheit und Lautlosigkeit ihrer Bewegungen, die einer natürlichen Grazie entsprang, welche selbst ihre knöchellange säkulare Verhüllung nicht mildern konnte. Nie und nimmer passte das zusammen.

Auch wenn sie jenes von ihr erwartete demütige Verhalten zeigte, wofür es weder eine Rechtfertigung noch Erklärung gibt, schien es nur Fassade. Das sah ich sofort. Es bedarf keiner weiteren Erwähnung, dass sie aus dem nahen Asylheim am Kirchhainer Damm kam, welches wegen seiner Überbelegung und ständiger Polizeipräsenz bekannt war. Ich habe übrigens bis heute von offizieller Seite den wahren Grund dieses Angriffs nicht erfahren bzw. er konnte nicht vollständig ermittelt werden, da weder Halime noch ihr Kind Sevgül zur Aussage bereit waren.

Das blieb mir unverständlich, zumal ich sie noch dazu ermutigte und meines Beistandes versicherte. Doch obwohl sie mich durchaus verstand (jedenfalls hatte ich diesen Eindruck), wagte sie mich kaum anzusehen. Vielmehr schien sie derart verängstigt, dass sie selbst den eintreffenden Polizisten gegenüber nichts äußerte. Selbst dieser Jammerlappen von Gemüsehändler zog sich zurück. Folglich blieb alles an mir hängen. Das wiederum schien den Beamten zu missfallen, die offensichtlich beide Personen kannten. Ich bemerkte das an ihren Mienen. Nun bestand ich erst recht auf eine Anzeige und verwies ausdrücklich auf das Legalitätsprinzip. Außerdem hatte diese Frau durch den Faustschlag einen Zahn verloren und das Kind war traumatisiert.

Das alles setzte ich dem Einsatzführer, einem großen, kräftigen Glatzkopf, noch einmal in aller Deutlichkeit auseinander. Der wollte schon wieder abrücken, wogegen ich jedoch in aller Schärfe protestierte. Es folgte erwartungsgemäß meine Personalienaufnahme mit der obligatorischen Zeugenbelehrung. Seine Abneigung mir gegenüber gipfelte in der dümmlichen Frage, was ich denn konkret anzeigen wolle.

Da platzte mir der Kragen. Soeben wurde hier eine Frau vor meinen Augen zusammengeschlagen und er wollte den Grund für eine Anzeige wissen? Das war doch nicht zu fassen und das sagte ich auch.

„Aber das ist bei denen üblich, verehrte Dame“, versuchte er sich dümmlich grinsend zu rechtfertigen.

„Wie bitte?“ Ich glaubte mich verhört zu haben. „Das ist ein klassischer Fall von schwerer Körperverletzung. Selbst wenn das bei denen üblich ist, ist es das bei uns noch lange nicht! Das sollten Sie doch wohl am besten wissen!“

Ich fühlte mich wie angespuckt und fragte mich, warum ich mir das eigentlich antat. Da geschieht eine Straftat und niemanden interessiert das!

Man nahm mich mit aufs Revier. Hier wurde ich noch einmal akribisch zum Ablauf des Geschehens befragt, allerdings von zweifelnden Bemerkungen unterbrochen wie solche, ob es auch wirklich so gewesen war und ich mir absolut sicher sei? Immerhin könnten Falschaussagen zu meinem Nachteil gereichen usw. .

Was sollte das? Diese Ermahnungen waren überflüssig! Würde ich sonst eine Anzeige erstatten, wenn es mir nicht ernst wäre? Zu allem wurde diese Vernehmung auch noch von einem ganz anderen Beamten geführt, der gar nicht mit vor Ort war. Ich fand das unzweckmäßig und sagte das auch, erhielt aber keine Antwort.

Glücklicherweise war mir der Neue nicht ganz so unsympathisch, selbst wenn er ebenso unnahbar wirkte. Seine Wangen waren eingefallen wie bei einem Extremsportler und seine Haut sonnengebräunt. Sein Blick hingegen wirkte ungemein fest und beharrlich, aber auch eigentümlich unbestimmt. Teilnahmslos, geradezu mechanisch, hämmerte er in die Tasten und zeigte sich von meiner Betroffenheit wenig beeindruckt. Irgendwie schien er in Gedanken woanders, so dass ich manchmal glaubte, er hörte gar nicht zu. Erst als ich mich nach dem Grund des Ausbleibens der anderen Zeugen erkundigte, schaute er verdutzt auf.

Natürlich konnte (oder durfte) er das nicht beantworten und verwies auf den Dienstweg, was ich wiederum nicht akzeptierte. Stattdessen kritisierte ich das laxe Vorgehen der Kollegen und ließ seinen Einwand bestehender Kommunikationsprobleme nicht gelten. Sowohl Opfer als auch Täter hatten in diesem Fall sehr gut verstanden, das wusste ich genau.

Als er dann noch auf irgendeine Absprache mit dem ‚Friedensrichter‘ verwies, der für solche Fälle zuständig sei, platzte mir der Kragen. Kurzum, ich wurde sehr deutlich. Auch wenn ich den genauen Wortlaut nicht mehr weiß, genügte es, mein Gegenüber zu beeindrucken. Schließlich bat er um einen Moment Geduld und verschwand.

Kurz darauf kehrte er in Begleitung eines stämmigen, rotbäckigen Burschen mit drei glänzenden Sternen auf den Schultern zurück - offenbar der Wachleiter oder so was. Seinem Gehabe nach musste er aber mindestens General sein.

Während er sich nun auf den Vernehmerplatz wuchtete und den anderen wie einen dummen Jungen neben sich stehen ließ, begann er mir diese ‚Problematik‘ - wie er es nannte – gleich noch einmal zu erläutern.

„Sehen Sie, verehrte Dame, darin liegt ja gerade das Problem, dass solche Opfer erfahrungsgemäß nur wenig Bereitschaft zur Mitwirkung zeigen, vor allem, sobald sie wieder dem gewohnten häuslichen Milieu überlassen sind. Dorthin können wir sie leider nicht begleiten und somit verhindern, dass die alten Strukturen greifen. Eine Rundumbetreuung ist leider nicht möglich, selbst wenn es wünschenswert wäre. Ihr Engagement in Ehren - aber ein mögliches Verfahren kann sich letztlich nur auf die Aussage des Opfers stützen, wenn dessen Bereitschaft vorliegt, anderenfalls sind uns die Hände gebunden. Im Übrigen darf ich darauf verweisen, dass es sich hier um eine Tätlichkeit unter Angehörigen handelt. Somit wäre ein zusätzlicher Strafantrag des Opfers erforderlich. Der wird aber in der Regel nicht gestellt und selbst wenn, dann aus den verschiedensten Gründen wieder zurückgezogen. Dadurch sind uns leider die Hände gebunden.“ Sein bedauerndes Achselzucken gab mir den Rest.

„Woher wollen Sie das wissen?“, setzte ich sofort nach. „Es wurde doch nicht mal danach gefragt!“

„Vielleicht haben Sie es nur überhört. Im Protokoll ist es jedenfalls vermerkt. Sehen sie, hier!“ Er tippte auf die Stelle und hielt mir den Passus unter die Nase.

„Ich kann mich nicht an einen Dolmetscher erinnern! Schon deshalb bezweifele ich, dass die Betroffenen den Sinn dieser Erklärung verstanden haben!“

„Da täuschen Sie sich. Diese Leute wissen sehr wohl, was sie unterschreiben. Auf Kosten des Steuerzahlers haben sie genug Rechtsbeistände, die ihnen das erklären und auch genügend Erfahrung mit solchen Dingen. So unbedarft, wie sie erscheinen, sind sie somit nicht!“

„Das unterstellen Sie doch!“

„Nur Erfahrungswerte“, entgegnete er.

„Ihre Erfahrungswerte können mir gestohlen bleiben! Und was, wenn diese Frau einen größeren Schaden erlitten hätte oder womöglich zu Tode gekommen wäre?“

„Ist sie aber nicht“, korrigierte er mich sofort. „Die ärztliche Untersuchung hat bis auf einige leichte Blessuren keine weiteren Schäden ergeben.“

„Das mag vielleicht sein, aber wie sieht es mit den inneren Verletzungen aus, ich meine die seelischen? Ich habe gesehen, wie dieser Kerl sie zugerichtet hat und sie kann noch von Glück reden, dass es nicht schlimmer gekommen ist! Ich wage mir nicht vorzustellen, wenn das ohne Zeugen passiert wäre!“

„Diese inneren Schäden sind nicht Gegenstand eines Verfahrens und alles Weitere wäre müßig zu diskutieren.“

„Damit machen Sie es sich aber verdammt einfach!“, fuhr ich ihn an. „Kein Wunder, dass die Dunkelziffer solcher Taten so hoch liegt. Man sieht einfach nicht hin. So einfach ist das!“

Meine Hartnäckigkeit milderte sein Lächeln merklich ab. „Ich weiß gar nicht, was Sie wollen, gute Frau. Wo kein Kläger, da kein Beklagter. Im Übrigen ist es nicht unsere Aufgabe, alle nur denkbaren Erwägungen zu beurteilen.“

„Also sollte ich demnächst besser wegschauen“, folgerte ich.

„Das habe ich nicht gesagt! Aber offenbar gehören Sie zu jener Sorte Frauen, die schnell etwas missverstehen, wenn Ihnen etwas nicht passt!“

Endlich hatte ich ihn. „Wie meinen Sie das?“

„So wie ich es sage!“

„Das ist eine Frechheit!“

„Finden Sie?“

„Allerdings! Ich werde mich beschweren!“

„Das ist Ihr gutes Recht!“

„Dann sind wir ja endlich einer Meinung! Übrigens bin ich erst vor kurzem in einer ähnlichen Sache mit jemandem ganz fürchterlich aneinander geraten! Sie können sich unter diesem Aktenzeichen dazu erkundigen!“ Ich legte ihm meinen Einstellungsbescheid vor.

„Das mag alles sein, werte Frau …!“ Er suchte darauf nach meinem Namen.

„Möller, Birgit Möller, Sozialdisponentin für Migration im hiesigen Stadtbezirk und Dezernentin beim Justizsenator dieser Stadt“, half ich ihm, log letzteres allerdings hinzu.

Er blieb jedoch gelassen. „In jedem Fall sollten die Gesamtumstände beachtet werden und diese sind hier bestimmt andere.“

„Das nehmen Sie an!“, hielt ich ihm entgegen. „Die Wahrheit interessiert Sie doch gar nicht!“

„Ich versichere Ihnen, dass wir alles hinreichend prüfen werden!“ Mit diesen Worten streckte er mir die Hand entgegen, was einem Rauswurf gleichkam.

Ich verließ höchst aufgekratzt das Revier, natürlich ohne Händedruck.

****

02. Kapitel

Natürlich tat es mir hinterher leid, denn ich war nicht fair, zumal die Gesetzeslage nicht mehr hergab. Die Beamten verrichteten ihren Dienst nach Vorschrift und nicht nach dem Herzen. Wer konnte ihnen also die Zurückhaltung verdenken, wenn nicht einmal das Opfer Interesse an einer Strafverfolgung zeigt.

Dennoch wollte ich das nicht akzeptieren. Irgendetwas verbot mir jede Resignation. Somit blieb mir nichts, als meinem Unmut Luft zu machen. Aber ich hasse Inkonsequenzen, besonders wenn sie sich hinter dem Mantel der Rechtsstaatlichkeit verbergen. Schon deshalb leuchtete mir nicht ein, warum ein fehlender Strafantrag notwendige Ermittlungen verhindern sollte. Wer konnte ein Interesse daran haben, eine solche Tat zu decken?

Ich nahm mir vor, künftig gelassener zu bleiben und sagte mir, wenn es so geregelt ist, wird es einen Sinn haben. Das hätte sicher funktioniert, würde das nicht Selimgülers Triumph bedeuten. Dieser Kerl war für mich die Inkarnation des Bürokratismus, vor allem aber des Unrechts. Dabei war man geneigt, ihn gar nicht ernst zu nehmen. So hielt ich ihn bei unserer ersten Begegnung glatt für einen Gerichtsdiener, kein Witz.

Mit der dunklen, viel zu weiten Robe, die ihn bis zur Unmöglichkeit aufblähte, sah er so drollig aus, dass man unwillkürlich lachen musste. Er schien das auch zu wissen und zeigte sich manchmal reichlich verunsichert, vor allem gegenüber attraktiven Frauen. Dann wirkte er sogar verstört und leistete sich zuweilen manchen Fauxpas wie zum Beispiel einmal gegenüber einer Schöffin, die er wegen ihrer auffallenden Ohrringe ganz unverblümt ‚aufgetakelt‘ nannte und sich wunderte, wieso niemand darüber lachte.

Möglicherweise war so die nachfolgende Wucht seiner Anschuldigungen gegen mich zu erklären, dieses Verunglimpfen und Verbiegen selbst elementarster Regeln, als stünde ich synonym für seinen Hass auf alle Frauen dieser Welt, die nicht seinen Wertvorstellungen entsprachen. Schon deswegen hätte man ihm seinerzeit die Mandantschaft entziehen müssen. Wenn das nicht geschah, dann allein aus Furcht vor seinem Ruf, der aber mit Sicherheit kleiner war als er glaubte.

Von Anfang an machte er keinen Hehl aus seiner Voreingenommenheit mir gegenüber. Nicht genug, dass er sich an meiner exaltierten Frisur stieß. So setzte er alles daran, mich bei jeder Gelegenheit zu verunglimpfen und das noch mit Erfolg. „Müssen Sie wirklich so rumlaufen?“, wurde ich zum Beispiel von einer Frau in Anspielung auf meine Haarfarbe gefragt. „Dieser grelle Ton passt nicht zu Ihnen. Das wirkt tuntenhaft! Also ich an Ihrer Stelle …“. Den Rest lasse ich weg. Auf meine Erwiderung, was sie das anginge, folgten allzu bekannte Plattitüden, so dass ich sofort wusste, woher das kam.

„Anwälte sind Chauvinisten“, hatte mir Frau Dr. Hövelbein einmal erklärt. „Skrupellosigkeit ist Bestandteil ihrer Strategie. Dazu scheint ihnen jedes Mittel recht. Zwar sind Rechtstreue und Unvoreingenommenheit höchste Prinzipien, doch steht das nur auf dem Papier. Vielmehr verfahren sie allgemein nach dem Motto: après moi le déluge, nach mir die Sintflut. Schon deshalb würde ich seinen persönlichen Attacken nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Sie bleiben zweckgebunden und sind nur Ausdruck der Höhe des gegnerischen Honorars. Das allein beweist seine charakterliche Schwäche und sollte Sie ihm gegenüber erhöhen.“

Das mochte sicher zutreffen. Doch war das nur ein schwacher Trost. Schon deshalb beschimpfte ich einen am Straßenrand schnorrenden Penner, als er mir die ‚Motz‘ verkaufen wollte – übrigens ein Projekt zur Sozialhilfe, das wir selber stützen.

Damit nicht genug – ich drohte ihm sogar Schläge an für den Fall, ihn hier noch einmal zu erwischen. Der arme Kerl war daraufhin so verdattert, dass er seine Sachen zusammenraffte, verstört wegrannte und woanders einen Verkaufsplatz suchte. Natürlich tat es mir danach leid und ich hätte mich am liebsten entschuldigt. Doch ich brachte es nicht fertig und genau das war der Punkt. Seit meinem Freispruch quälte mich ein tiefes Durcheinander, die mich gegenüber allem aufbrachte, aber auch verunsicherte. Die daraus resultierende Aggressivität war zwar ungewollt, jedoch unvermeidlich.

So sehr ich mich auch mühte, ich konnte nicht anders. Oft tat ich nachts kein Auge zu und betäubte mich mit Alkohol oder etwas Gras, das ich hin und wieder von einem schrägen Typen im Görlitzer Park erstand. Der hatte es wiederum von einem Afghanen, von einer garantiert sauberen Plantage, wie er mir mit breitem Grinsen versicherte. Auch suchte ich gelegentlich die ‚Busche‘ auf, ein bekanntes Szenelokal in meinem alten Kiez, in dem gehurt und gedealt wurde.

Dort fand ich manchmal jemanden, der keine großen Fragen stellte; meist eine Blondine mit Bürstenhaarschnitt und gepiercter Zunge. Von ihr ließ ich mich die ganze Nacht verwöhnen und bezahlte auch dafür. Aber die zurückliegenden Erfahrungen hatten mich Männern gegenüber immunisiert, so dass ich mich in solcherlei Illusionen flüchtete. Das Ergebnis blieb jedoch ernüchternd. Danach war mir nur noch elender zumute, vor allem, nachdem ich wiederholt bestohlen wurde.

Heute glaube ich, es gibt nichts Schlimmeres als solch innere Zerrissenheit. Sie macht mich schon aus Prinzip skeptisch. Nur so war es zu erklären, warum mir mein zum Hahnenkamm toupiertes und mit Zuckerwasser versteiftes rotes Haar nicht mehr genügt. Seit einiger Zeit trage ich einen goldenen Nasenring. Außerdem ziert nun ein buntes Krähentattoo meinen Nacken. Das kommt nicht immer gut an und vielleicht will ich das sogar. Doch meine Opposition erhöht mich zu etwas Besonderem, womit ich mich als Außenseiter identifiziere und darin wohlfühle.

Kein Wunder, dass man mich meidet, vor allem, sobald ich meine Jacke ablege und meine ebenfalls reichliche verzierten Oberarme entblöße. Dabei hat sich mein Chef, Herr Kahlenberg, für mich erst stark gemacht. Man munkelte, er habe sogar für mich gebürgt, nachdem er meinen Einsatz in meiner neuen Arbeitsstelle gegen den Widerstand der dortigen Belegschaft durchsetzte.

Nun wurde mir auch klar, weshalb er mir neulich die Notwendigkeit einer vollständigen Reintegration nahelegte. „Nur so können Sie sich aus Ihrem Schatten lösen, Frau Möller! Vor allem aber versuchen Sie, künftig eine größere Distanz zu den Ihnen anvertrauten Schicksalen zu entwickeln. Jeder von uns ist zu helfen bereit – das ist nicht die Frage - nur sollte man die Kirche im Dorf lassen. Sie können nicht die ganze Welt retten und sich selbst dabei zugrunde richten. Ein zu großes Verständnis verringert die Distanz und trübt das Urteilsvermögen. Damit ist niemandem gedient, am wenigsten Ihnen!“

Ich gelobte Besserung. Doch bewies mir jeder weitere Fall die Schlechtigkeit der Welt und die Verwahrlosung der Sitten. Warum entfiel ein großer Anteil an häuslicher Gewalt auf bildungsferne Familien? Wieso war die Abneigung gegenüber unseren Werten gerade dort am größten, wo man am meisten davon profitierte? Fragte man jedoch nach, folgten erschrockene Blicke, bis hin zu rassistischen Unterstellungen.

Aber dort lag nicht das wirkliche Problem. Vielmehr war es die schleichende Gewöhnung samt der Abstumpfung gegenüber moralischen Prinzipien. Was blieb mir anderes übrig, als zum Abbau meiner Aggressivität wiederholt Taekwondokurse zu besuchen. Dort ging es dann richtig zur Sache und ich legte schon mal den Trainer auf die Matte.

Das war der Jürgen, ein schöner, sonnengebräunter Jüngling von gerade mal sechsundzwanzig Jahren, mit breiten Schultern und neckischen Grübchen in einem wundervollen Knackarsch. Mit ihm hätte ich mir schon eine Affäre vorstellen können. Doch er zeigte kein Interesse, nicht mal, als wir nach dem Training zusammen duschten und uns gegenseitig einseiften. Normalerweise ist das unter Sportsfreuden nichts Besonderes. Da die nachfolgenden Berührungen aber intensiver wurden und ich ihm sogar ganz unmissverständlich meine Bereitschaft signalisierte - ich war schon vor ihm niedergekniet – zog er mich wieder hoch und bedeutete mir, dass ich ihm dafür zu alt sei.

Damit kränkte er mich sehr und ich suchte nach einem Ausweg. Doch was ich auch tat - er blieb für mich unerreichbar. Hinzu kam, dass er eine sehr schöne, junge Frau hatte und ich mir vorstellen konnte … Aber nein, ich wollte mir nichts vorstellen, schon gar nichts, was ich nicht selber haben konnte. So etwas schmerzte nur.

Seither verspüre ich einen Dang nach Gewalt als Ausgleich für solche Defizite, obwohl ich natürlich weiß, dass das keine Lösung ist. So wird mein Auftritt in Avcici‘s Gemüseladen sicher auch verständlich. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, begann ich unter diesem Zustand auch zu leiden, obwohl ich meinen Ruf als ‚Emanze‘ oftmals selber provozierte. Ich wollte angegriffen werden und legte es bisweilen sogar darauf an. Aber gerade dazu waren meine beiden neuen Kolleginnen, Gisela Ermel und Anett Baderhof nicht geschaffen.

Während erstere, eine schlanke Endvierzigerin mit stets krankhaft blassem Gesicht und einem unerträglichen Hang zur Sentimentalität, mir oftmals auswich, um mich bloß nicht zu provozieren, versuchte es die andere, ein kleines Pummelchen von Anfang dreißig und durchaus sympathischem Äußeren, mit allerlei schrägem Humor. Darüber lachte sie dann am lautesten und wunderte sich über meine Zurückhaltung. Es war klar, dass mich beide gleichermaßen fürchteten, nur auf verschiedene Weise zeigten. Wie mich das bessern sollte, mochte verstehen, wer will.

Ehrlich gesagt, wären mir zwei Zankbesen lieber gewesen, wie damals Lisa Möllenhaupt, die mir schon mal eine Schrippe an den Kopf knallte oder mich ‚dumme Tusse‘ nannte, weil ich sie als mannstoll entlarvt hatte. So etwas reinigt die Luft, vor allem, wenn man sich danach wieder entschuldigend in die Arme fällt. Doch diese beiden benahmen sich mit ihrem muffigen Anstandsgehabe, als wären wir hier in einem Mädchenpensionat. Ich mochte das zwar nicht - tolerierte es aber aus Fairnessgründen.

Dabei meinte es Kahlenberg nur gut. Er wollte alles vermeiden, was mich provozieren könnte, erreichte jedoch nur das Gegenteil. Auf dieser Basis konnte kein kollegiales Verhältnis entstehen, sondern wir begannen, uns ständig zu belauern. Zugegeben habe ich mich aber auch nicht sonderlich bemüht, blieb maulfaul und übernahm auch nicht die Initiative, wie es mir Kahlenberg wiederholt riet. Warum auch? Wir würden ohnehin niemals Freundinnen werden und nur so zu tun, war mir zu blöd. Lieber trat ich einem Rentnerclub bei, als mit denen ein falsches Wort der Freundlichkeit zu heucheln.

Nun gut, ganz so schlimm war es auch wieder nicht. Immerhin bot mir zumindest die Ermel schon mal einen Kaffee an, selbst wenn ich sie zuvor angeschnarrt hatte. Auch die Baderhof zeigte sich sofort besorgt, wenn ich ihre Auflockerungsversuche nicht erwartungsgemäß kommentierte. Der Wille war also da, fehlte nur noch die Umsetzung. Aber vielleicht kam das noch.

Selbst mein weiteres Umfeld erwies sich durchaus nicht so trist, wie es sich jetzt vielleicht darstellt. Offen gestanden habe ich sogar einen heimlichen Verehrer. Dabei handelt es sich um niemand anderen als unseren Hausverwalter, ein undurchsichtiger Typ von Parterre, der mir bei jeder Begegnung ein Gespräch aufnötigt. Ihm gefallen meine Fesseln, sagte er einmal verzückt, als ich vor ihm die Treppe hinaufstieg und er mir unter den Rock schaute. Sie wären von der Grazie einer Gazelle. Ob er mich damit nur veralbern wollte, blieb unklar. Ich traute ihm jedenfalls alles zu.

Sein Name ist Horst Mießling. Er ist Anfang sechzig, kaum etwas höher als ein Besenstiel und ebenso schmächtig, natürlich alleinstehend und kauzig. Sein Gesicht wäre durchaus angenehm, würden nicht die ohnehin schon kleinen Augen so nahe beieinander stehen und die Nase so weit vorspringen, dass ihm etwas Vogelartiges anhaftete. Irgendwie hat er Witterung aufgenommen und erinnert mich an meinen alten Nachbarn Hübner, nur noch etwas krasser.

In letzter Zeit gehe ich ihm übrigens aus dem Weg, besonders, als er neulich aufgrund einer Postsendung bei mir im Pyjama klingelte. Man stelle sich nur vor, dieses Hämeken mit einer überproportionalen Wölbung in der Hose. Eine Unverschämtheit war das! Sein zwielichtiges Angebot einer Revanche mit einem Glas Champagner trieb mich zur Weißglut. Schon wollte ich ihn zurechtweisen, verkniff es mir aber, um mich nicht auch noch mit ihm zu überwerfen. Aber der Kerl hat einfach keinen Takt, hält sich für unwiderstehlich, ist aber in Wahrheit nichts weiter als eine Null. Aber was kümmert es mich? Ich habe andere Probleme.

Es vergingen etwa zwei Wochen, bis es eines Nachmittags auf dem Heimweg zu einer seltsamen Begegnung kam. Ich bog gerade bei mir in die Straße ein, als mich ein entgegenkommender Typ anrempelte und sofort anfuhr, ob ich nicht aufpassen könne, was mir einfalle und so weiter. Verwunderlich war nur, dass dies in gutem Deutsch geschah, obwohl es sich dabei um einen der hier herumlungernden Nordafrikaner handelte. Das ist eine ganz besondere Sorte, die vor allem durch ihre Penetranz auffällt. Ich witterte sofort eine Falle. Hatte doch eindeutig er mich angerempelt und nicht umgekehrt, so dass ich instinktiv nach meiner Tasche griff. Die Sache lag aber doch anders. Dieser Bursche bestand nämlich ziemlich ruppig auf eine Entschuldigung und verband das sofort mit einem Diskriminierungsvorwurf. Zu allem nannte er mich noch eine ‚Furie‘, was mich an eine andere Sache erinnerte, die ich noch später erklären werde.

Ich fragte ihn, was das soll, worauf er seine Forderung wiederholte – jetzt aber noch forscher. Seltsamerweise erschienen wie auf Kommando von irgendwoher gleich ein gutes Dutzend seiner Landsleute, die mich allesamt umringten. Sie brüllten auf mich ein, was ich mir erlaube, mit einem Mann so zu reden, inschallah! Ich wagte keine Widerrede, denn das Ganze drohte zu eskalieren. Als man dann noch anfing, mich zu schubsen, bekam ich es mit der Angst und wollte schon um Hilfe schreien.

Doch erstaunlicherweise war das nicht nötig, denn wie von Zauberhand erschien plötzlich ein Funkwagen. Ich musste mich nicht erst erklären, denn die Beamten, von denen ich übrigens bereits einige kannte, hatten die Sache bereits beobachtet und wurden sofort von einer hitzigen Menge empfangen. Einander überbrüllend nannten sie mich eine Rassistin, weil ich einen Ausländer wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit beleidigt hätte. Worin die Beleidigung lag, wurde zwar nicht ganz klar, war aber auch nicht nötig. Allein dieser Vorwurf genügte für dieses ganze Aufsehen.

Völlig perplex blieb ich unfähig zu reagieren. Immer wieder versuchte ich, eine plausible Erklärung zu finden, bis mir plötzlich einer dieser Kerle auffiel, der mir sehr bekannt vorkam. Obgleich er sich, wie alle Scharfmacher, bewusst im Hintergrund hielt und von dort aus die Stimmung anheizte, erkannte ich ihn sofort wieder. Es war der Schläger aus dem Gemüseladen, dieser Mustafa, der mich angespuckt hatte. Daran bestand kein Zweifel.

Doch kaum hatte ich ihn gesehen, war er auch schon wieder verschwunden. Ich sagte das den Beamten, die allerdings aufgrund des Lärms noch immer Verständigungsprobleme hatten. Zu allem konnte ich meine Vermutung nicht bestätigen, da dieser Mann danach nicht mehr zu sehen war. Ein Rädelsführer ließ sich somit nicht ausmachen. Selbst der Bursche, der mich angerempelt hatte, zeigte sich plötzlich erstaunlich kleinlaut und tat letztlich so, als ginge ihn das alles nichts mehr an. Kurzum, diese ganze Sache stank zum Himmel.