Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

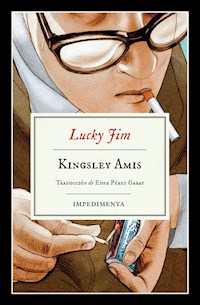

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

Stanley Duke se adentra plácidamente en la edad madura. Nada parece importunar su vida acomodada hasta que, de repente, su hijo Steve se vuelve loco. A partir de ese momento, Stanley se ve acosado por las mujeres que le rodean: Nowell, su primera esposa, actriz televisiva y reina del drama; su mujer actual, Susan, una escritora reputada que no se muestra muy solidaria ante el descenso de Steve a la locura; la madre de Susan, una esnob con título que le mira como si fuera un arribista; o Trish Collings, una psiquiatra manipuladora y tornadiza que sugiere que el culpable de la esquizofrenia de su hijo es el propio Stanley. A medida que todas ellas van comiéndole la moral, Stanley empieza a preguntarse si la insensatez no es algo con lo que todas las mujeres lidian en su vida. Una ácida comedia negra del inimitable Kingsley Amis. Una diatriba sobre la locura, el alcohol, el sur de Londres, el thatcherismo y la guerra de los sexos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 487

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stanley y las mujeres

Kingsley Amis

Traducción del inglés a cargo de

Eder Pérez Garay

Prólogo a cargo de

Una ácida comedia negra del inimitable Kingsley Amis. Una diatriba sobre la locura, el alcohol, el sur de Londres, el thatcherismo y la guerra de los sexos.

Una obra poderosa, impactante, magníficamente escrita, lo mejor de Amis hasta ahora.

ANTHONY BURGESS, THE OBSERVER

PRÓLOGO

KINGSLEYAMIS YSTANLEY

Y LAS MUJERES: UN CASO CLÍNICO

O: cómo escribir un libro de divorcio, inventar la novela borde, suicidarte artísticamente y molestar a tus enemigos (pero también a tus amigos)

por Kiko Amat

1. Stanley y las mujeres es la novela más extraña de Kingsley Amis. Su existencia está enmarcada entre dos sucesos clave, que la sujetan como un sándwich por detrás y por delante: una rebanada es el divorcio holocáustico de su segunda mujer, la actriz y escritora Elizabeth Jane Howard; la otra rebanada, la posterior, es la siguiente novela que escribió, Los viejos demonios (1986), que fue premiada con el Booker Prize y que algunos consideran su mayor logro (junto a, claro está, Lucky Jim, su cegador debut de 1954). En esa posición tan poco agraciada, tan poco cómoda, Stanley y las mujeres puede considerarse como lo que tal vez sea: un esputo verdoso, purulento, que Amis alojaba en su garganta y que necesitaba sacarse de dentro para poder seguir adelante, para volver a escribir desde la cordura y la compasión.

En música pop se habla a menudo de discos de divorcio: álbumes que se grabaron en mitad de separaciones agrias, a las puertas de juzgados; discos que eran cartas de despecho, recriminación y revancha al cónyuge. Rumours, de Fleetwood Mac (un grupo formado por dos parejas; un disco grabado en mitad de dos divorcios), el Blonde on Blonde, de Bob Dylan, o el Here, my dear, de Marvin Gaye. Elepés oscuros y abismales, descarnados, que eran a la vez documentos del viaje por la sima que atravesaba el artista. Stanley y las mujeres debe, y solo puede, leerse bajo la misma luz. Como un libro de divorcio.

Ese divorcio —acerbo y sangriento y ulcerante— es la pupa donde se gestó Stanley y las mujeres. Un lugar angosto, sin ventanas, a ratos irrespirable, dominado por miasmáticas corrientes de rencor y dolor, que moldeó al Amis más agrio que se había visto hasta la fecha. El autor jamás había sido un angelito, vaya eso por delante, era orgulloso y arrogante y tenía una boca grande,[1] por lo que jamás andaba escaso de detractores y enemigos personales (Evelyn Waugh le llamó «escoria», para gran regocijo del propio Kingsley). Sí, Amis era un tipo ácido hasta el punto de la corrosión, le encantaba ser odiado por la gente que él odiaba[2] y estaba siempre arremangado para la trifulca. No era un cursi, o un pusilánime; desde luego no era un blando. Pero incluso así, Stanley y las mujeres es una nueva vuelta de tuerca; tal vez la definitiva. Era un paso radical incluso para Kingsley Amis. El autor no volvería a estar jamás tan cegado por la rabia, su máquina de escribir no volvería a dejar el charco de veneno humeante que dejó tras la escritura de este, en cierto modo, temible libro.

2. Stanley y las mujeres no es una novela amable. Ya se lo estaban oliendo. Todo lector debe abrirlo sabiendo que es un libro escrito desde la ira[3] y la pena. Y asimismo, algunas de las mejores creaciones de la historia se realizaron con esos dos condicionantes. Es solo que la ira de Kingsley Amis en Stanley y las mujeres le llevó hasta el borde de un precipicio de insania maliciosa. Algunos libros son interesantes y válidos solo por la psicosis y la manía (como The SCUM Manifesto, de Valerie Solanas; casos de estudio, vaya), otros a pesar de ella. Stanley y las mujeres es un libro de la segunda opción. Para disfrutarlo del todo, el lector y seguidor de Amis va a tener que sortear —o aceptar con benevolencia— los dos o tres cimientos temáticos que fueron consecuencia directa del divorcio y consiguiente depresión del autor. Stanley esgrime teorías e ideas que a ratos son descabelladas y a ratos certeras. Huelga decir que, independientemente de la ira temporal que dominaba al autor, no todas sus opiniones son disparates.

Una es, por supuesto, el ataque frontal a las mujeres; o lo que su hijo, Martin Amis, definió en Experiencia como «misoginia programática». Naturalmente, esta «misoginia» de Amis solo puede leerse desde el dolor y la rabia paranoica. Un biógrafo de Amis describía acertadamente la novela como «un aullido de dolor y decepción». Es un libro que es un grito: el de un hombre destrozado, cegado por la impotencia y la sensación de pérdida irrecuperable de un amor. En ese contexto, resulta difícil fiscalizar al escritor. En el código penal existen varios atenuantes de la responsabilidad delictiva: el «miedo insuperable», por ejemplo, o «tener alterada la percepción de la realidad». Podría decirse que la decimoctava novela del autor debería juzgarse haciendo uso de atenuantes parecidos a estos. Pues su autor escribió atizado por un dolor sicótico, y su visión del mundo (y del otro sexo) se pringó de las vísceras malolientes de aquel matrimonio fallido. Arriesgaré un símil: Sherwood Anderson decía en Winesburg, Ohio que a un personaje «le sucedió algo que le hizo odiar la vida, y la odió con todo su corazón, como un poeta». Esto podría aplicarse al Amis de Stanley, con una salvedad: así como Anderson, en su libro, es el hombre compasivo que observa al hombre lleno de odio, el autor de Stanley y las mujeres es, precisamente, aquel hombre lleno de odio. Un odio que le domina, y que se ve incapaz de domar.

Pero no nos engañemos. Incluso visto bajo esa luz, sigue siendo un libro malicioso. Inaugura un nuevo género: la novela borde. Martin Amis la describió como «una novelita perversa en todos los sentidos: ácida, innecesaria, despiadadamente bien estructurada. Y hay algo de innoble en su ejecución». Stanley Duke es uno de los protagonistas más antipáticos que se han visto jamás en literatura. A ratos da cierto repelús. Supera incluso al protagonista despreciable por definición, el Bob Slocum del Algo ha pasado, de Joseph Heller, un libro que Kurt Vonnegut definió como «el más infeliz que se ha escrito nunca». Vonnegut afirmó que parecía que el autor hubiese hecho todo lo posible para que nos cayese mal el protagonista, y el lector debía cumplir con esa voluntad.

En Stanley y las mujeres tampoco nos queda otro remedio que odiar a Stanley. Es lo que Kingsley, me temo, deseaba. Cuando Susan, la segunda mujer, le llama «Malnacido. Canalla. Basura», el lector no siente el impulso de levantarse del taburete para correr en su defensa. Cuando Nowell, la primera mujer, suelta «eres un buen tío, Stanley», el lector tiene que reprimir el impulso de levantar la mano, ponerse en pie y listar el nutrido catálogo de razones por las que Stanley no es, ni será jamás, «un buen tío». Ni falta que hace. Los «buenos tíos» no son protagonistas inolvidables. Los «buenos tíos» difícilmente serán capaces de escribir novelas memorables.

3. Además de cortejar el odio a Stanley, el autor también anhela irritarnos; salta a la vista. Muchas de las frases de la novela van dirigidas a gente que le caía mal o le había hecho daño, en realidad o en su imaginación, fuesen personas físicas o colectivos enteros. Irritar a la gente que le irritaba parece haber sido uno de los motores de Kingsley Amis, el hombre y artista, y por extensión de Stanley y las mujeres. ¿Saben aquel momento de una discusión (conyugal, política, artística, lo que sea) en que uno dice algo absolutamente descabellado y filo-criminal solo porque sabe que va a molestar al oponente?[4] Kingsley Amis se enfrentó a la obra con esa voluntad: decir lo más espantoso y ofensivo que se le pasaba por la cabeza, a ver si alguien se escandalizaba. Y lo consiguió, claro. Especialmente con las célebres últimas diez páginas de misoginia casi punible por la ley, que aún hoy chocan, espeluznan y dejan boquiabierto (pero que, insisto, solo pueden ser leídas mediante el binomio: pena enloquecedora + ansia de contrariar). Marilyn Butler dijo en su crítica del libro para el London Review of Books que Amis había «creado un mundo en el que solo los hombres parecen comunicarse unos con otros, y su tema favorito es su aversión a las mujeres». Y se quedó corta.[5]

4. Existe una similitud adicional con Joseph Heller: en Algo ha pasado, Slocum tenía un hijo que era deficiente mental. En el libro de Amis, el hijo de su primer matrimonio sufre un brote de esquizofrenia. La locura, de hecho, es un tema recurrente en la novela.[6] Los protagonistas de ambos libros se parecen también en que, como dijo Vonnegut, son «crueles con el niño». O tal vez eso sea ir demasiado lejos, al menos en el caso de Stanley. Tal vez Stanley no sea cruel con el niño; pero tampoco desborda compasión, si exceptuamos un par de escenas fugaces en las que sí parece capaz de conmoverse.

La compasión, de la que Amis había hecho gala en muchas novelas previas, y que volvería a florecer en Los viejos demonios, justo después del bache, brilla por su ausencia aquí. «Me habría gustado asestarle un puñetazo y tumbarlo en el suelo (…) —nos dice de su hijo esquizofrénico—, por ser un maldito incordio, por estar embotado y fuera de sus cabales, vagando continuamente por la casa (…), y por haberme arrebatado y arruinado la vida.» Es bien sabido que los familiares de enfermos, mentales o no, a menudo se resienten de la posición de niñeras en que la enfermedad los ha colocado. Pero pocas veces alguien había expresado un resentimiento callado como ese con tal honestidad: terrible, cruda, casi insoportable. Con esa radical ausencia de empatía (una ausencia, por otro lado, de lo más humana). Esa honestidad despellejada es uno de los más firmes valores de la novela. Amis gira el revólver y lo vuelve contra sí mismo en más de una ocasión. Se contempla en el espejo, y lo que ve no le agrada. «Esto te viene como anillo al dedo, mojón, muerto de hambre —le espeta Susan al abandonarle—. No me explico cómo he podido aguantarte tanto tiempo, con esos modos de patán en la mesa y la afición a la bebida (…). No tienes clase y, por lo tanto, no respetas a las mujeres.» Quizá sea esta una novela de odio, pero ello incluye el odio a uno mismo.

5. Stanley solo se permite, ya que hablamos de ello, una modalidad de compasión: la que está dirigida hacia él. Stanley y las mujeres está plagado de deliciosa autocompasión. Como decían en Eva al desnudo: «Estás llena de sensiblería y autocompasión. Estás magnífica». Stanley también está magnífico en esa autocompasión desatada, solo que en ella no hay el menor asomo de sensiblería ni melindres. Es un lamento paranoico en el que el protagonista se ve como la víctima inocente, o como mínimo disculpable, de una conspiración de gente idiota. Y sobre todo de mujeres, muchas mujeres; malévolas, semidementes o arteras: «Las mujeres son como los rusos —dice Stanley, citando a un amigo—, si haces siempre lo que ellas dicen, estarás siendo realista, constructivo y promoviendo la paz en el mundo, pero basta que les plantes cara una sola vez para que te acusen de recurrir a tácticas de guerra fría, de perseguir designios imperialistas y de entrometerte en sus asuntos». Stanley está firmemente convencido de que las Susans y Nowells (sus dos mujeres, ex y presente) y doctoras Collings de este mundo viven para mortificarle y hacer de su vida un infierno. Incluso cuando una de ellas es víctima de una agresión (no avanzaré spoilers), Stanley empieza a dudar de si se la ha autoinfligido para así poner en marcha los engranajes de un nuevo y ominoso plan anti-Stanley.

Sí, Stanley puede ser, como decíamos, asaz abofeteable. A menudo recuerda al Reginald Perrin de David Nobbs, solo que con la dulzura o el entrañable patetismo extirpados. Es rencoroso, impaciente, malicioso, siempre cree tener razón, siempre tiene la última palabra, desprecia a los ignorantes, los tontos, los proletarios, los presuntuosos, los cobardes, los mediocres, los pijos, la gente del norte de Londres, la gente del sur de Londres, la mayoría de la gente, con especial énfasis en la clase jurídica, la clase médica y muchísimas más clases (sin contar al sexo opuesto, contra el que, naturalmente, va dirigida la novela).

Tampoco siente un gran amor por lo foráneo, que digamos. Kingsley Amis ya había narrado su desprecio por lo extranjero en I Like it Here (1958),[7] su autobiográfica descripción de un viaje a Portugal, y en Stanley vuelve a las andadas al asegurar que «un estadounidense es capaz de decir cualquier cosa si le das tiempo», que Penang es «un país infecto, lejano e irrelevante», que cierto doctor asiático «tenía muy pocas pintas de médico y más de dedicarse a cargar mercancías en barcos o en trenes, probablemente en otro país» (y otro asiático, al teléfono, tiene voz de «cerdo agridulce»), que ese es un «paki»,[8] que el otro es «tremendamente judío» y aquel de más allá «asombrosamente judío»… Y así todo el rato. Su posición chauvinista es tan exagerada, tan Basil Fawlty en pleno ataque de nervios, que el lector no puede sino concluir que tales arrebatos tienen intención paródica.[9]

6. Hablemos claro, ahora: cuando todo está dicho y hecho, una obra solo puede ser juzgada por su valor artístico. Viaje al final de la noche, de Louis-Ferdinand Céline, es una de las más espléndidas novelas jamás escritas, aunque de vez en cuando mencione a prestamistas de nariz larguirucha y atufe a indocumentado antisemitismo de pueblo y racismo paranoico. Esa es una, si no la más importante, distinción que conviene hacer entre libros que esgrimen valores cuestionables: ¿es, o no es, arte?

Stanley y las mujeres no es el Viaje al final de la noche, de acuerdo, pero sí es una novela válida, muy bien escrita, rítmica y adictiva. Sería la mejor novela de muchos escritores. Su cénit. En el caso de Kingsley no es así, claro; pero solo por una injusta comparación con el resto de su carrera.

Stanley esgrime teorías e ideas que a ratos son descabelladas y a ratos certeras. Huelga decir que, independientemente de la ira temporal que le dominaba, no todas sus opiniones son disparates. Como dijo su hijo Martin (en Experiencia), «la crítica de la condición femenina que rezuman Jake’s Thing y Stanley y las mujeres no carece de interés o pertinencia (ambas novelas son siniestramente vigorosas). Pero tampoco equilibra la cuestión…», etc. Es decir: no se trata de que todo lo que el autor aduce sea falso; lo que sucede es que rechaza —para joder, asumimos— ofrecer una contrapartida o un contexto. Una y otra vez nos relata las pequeñas indignidades y encerronas a las que las mujeres someten a Stanley, pero pasa muy veloz por encima de que el protagonista sea un adúltero en serie, un padre deficiente (tirando a glacial, cuando menos)[10] y un adicto a lo que uno de sus interlocutores define como «el gran refugio (…). El gran consuelo. El gran protector»: es decir, el bebercio.

El libro es fantástico en cada fragmento en que el autor olvida que acaba de divorciarse del amor de su vida. O cuando no aparece ninguna integrante del sexo opuesto. Por supuesto, en un libro titulado … y las mujeres, eso no sucede tan a menudo como sería deseable. Al leer la novela es posible que al lector le sobrevenga lo mismo que sucede con las películas de Montgomery Clift post-accidente automovilístico: uno es incapaz de concentrarse en la trama, y solo es capaz de apostar morbosamente por dónde vendrá el siguiente tic facial del actor. En el caso de Stanley, el tic son las críticas a las mujeres, por supuesto, que tanto él como el resto de adláteres de sexo masculino imparten con gran generosidad a la mínima de cambio.

Pero cada vez que el lector se siente inclinado a hinchar las mejillas y soltar aire, aparece de sopetón una nueva genialidad, una sección ensamblada de forma impecable, una nueva ráfaga de humor negro. Un humor tan negro que (como dijo Vonnegut de Heller) parece que le hayan extirpado la parte del humor. Son perfectamente cómicas todas las escenas de oficina, con las llamadas al chino «Re Chong Cho», de Penang; la borrachera en la barcaza; las diatribas alcoholizadas de Bert; las reflexiones sobre literatura, cine, música. Kingsley saca la cabeza en cada mención a un colega de profesión: cuando su hijo Steve destroza un libro, es el Herzog, de Saul Bellow; cuando Bert le dice que algunas cosas le quitan las ganas de follar, una de ellas es «si te hablan de Harold Pinter en plena faena».

No, Martin Amis no iba tan errado al decir que su padre era el «mejor novelista humorístico de su generación». Y eso es Stanley y las mujeres: una novela humorística de primer orden y de lo más amarga, con una comicidad que emerge de un lugar negruzco y lacerado; certera, violenta (llena de la «violencia del vencido», como afirmó Martin en Experiencia), y, ante todo, exenta por completo de cursilería, neutralidad o pusilanimidad. Muchos afirmarían que todo ello son signos de victoria narrativa. Y no estarían tan equivocados; pese a los numerosos baches del camino.

Mi única sugerencia al lector es que tome esos baches novelísticos como lo que son: heridas de guerra. Y que no se detenga demasiado en ellas, las deformidades, sino que continúe admirando el tejido intacto, el modo en que aún funcionan el resto de las articulaciones, lo ágil del trote. Merece la pena.

KIKO AMAT

Barcelona, julio de 2017

[1]. Para colmo, había ido escorándose hacia la derecha cada vez más. Para cuando escribió Stanley y las mujeres, sus tiernos años de comunista quedaban muy lejos. Amis defendía la intervención estadounidense en Vietnam y la existencia de las armas nucleares. Y el fin de los subsidios culturales o artísticos.

[2]. «En su vida pública, Kingsley siempre había sido alguien “a la contra”, alguien que cortejaba la impopularidad. Ahora trataba de llevar su arte al foro.» De Experiencia, de Martin Amis.

[3]. «Un gruñido de desencanto», como la llamó Martin Amis en Experiencia.

[4]. Su hijo Martin, de nuevo, dijo que las novelas de la primera época postJane «estaban empezando a sonar como una larga discusión de esas que acaban adentrándose en la noche de forma interminable».

[5]. Butler fue benigna en su crítica, e incluso le atribuyó una intención paródica a esa «aversión». Pero cuando Martin Amis le mencionó a su padre la insinuación de que Stanley era «pro-femenina, después de todo», añadiendo «una gilipollez, ¿no te parece?», Kingsley solo afirmó: «Por supuesto».

[6]. Aunque Kingsley utiliza la enfermedad para el mal: «¿Diría usted (…) que los locos de verdad no están recluidos en psiquiátricos, como su hijo, sino que esos locos son… las mujeres, o al menos ciertas mujeres?».

[7]. Muchas novelas de Amis son anti-algo. I Like it Here era anti-abroad. Un inglés gordo era anti-niños. Lucky Jim era anti-académicos. Stanley… En fin, no hace falta repetirlo.

[8]. En inglés es un epíteto ofensivo.

[9]. Por desgracia, Kingsley nos jorobó esta teoría al declarar en una entrevista que su antisemitismo era «moderado». Lo que no es precisamente una afirmación tranquilizadora.

[10]. Al contrario que el propio Kingsley, merece la pena apuntar, quien según se desprende de varias fuentes fue un padre cariñoso e inspirador, así como «un abuelo atento, aunque inmóvil» Experiencia.

STANLEY Y LAS MUJERES

A Hilly

1

ECLOSIÓN

Fue una de las veladas más exitosas de Susan. Tras las semanas de sol y calor de finales de junio y julio, el tiempo había refrescado, por lo que algunos invitados —en especial las mujeres— debieron de agradecer las velas de la mesa del comedor. La estancia, que había ordenado redecorar recientemente, parecía luminosa y alegre. El ambiente era placentero y amistoso, y todos contribuían de alguna manera a la conversación. La señora Shillibeer, la asistenta, cocinó el primer plato —sopa fría de aguacate con pedacitos de pimiento rojo— bajo la supervisión de Susan, y tuvo una gran acogida. Como la tuvo el salmón frío con pepinos, mayonesa casera y una salsa de aceitunas molidas que también elaboró ella. El festín fue regado con un excelente borgoña blanco, cuatro botellas entre los ocho comensales, amén de una copita de un vino dulce del Ródano con frambuesas y crema por cabeza. Cuando Susan los llevó al piso de arriba para tomar el café, todos se sentían en plena forma.

La sala de estar de la primera planta tenía el techo bajo y una distribución poco práctica, pero Susan se había esmerado en convertirla en un lugar agradable, adornándola con lámparas cuidadosamente elegidas, además de alfombras y vistosos cojines. Cada uno de los cuadros que colgaban de las paredes tenía, en cierto modo, un significado especial para ella, pues eran obra de artistas a los que conocía o regalos de amigos. En un mueble de madera hecho a medida descansaban los vinilos —música de orquesta, instrumental y de cámara en su mayoría—, junto a parte del equipo de alta fidelidad, un tanto anticuado. Sin embargo, como era de esperar, había libros por todas partes. No de ciencia o de historia, pero sí alguna que otra biografía, unos cuantos ensayos y, por supuesto, una gran cantidad de obras de teatro, poesía, novelas y relatos. Sus dos recopilaciones de artículos se encontraban en medio de los ensayos.

La mayoría eran ejemplares para reseñar que distintas editoriales enviaban a la sección de libros del SundayChronicle. Algunos los vendía por lotes cada cierto tiempo para conseguir un provechoso sobresueldo que, en cierto modo, compensaba sus emolumentos como asistente del redactor jefe de las páginas literarias. Aunque jamás conseguiría compensarlo del todo, habida cuenta de que desempeñaba buena parte del trabajo que correspondía a su jefe, además del suyo propio. El viejo Robbie Leishman Jamieson, por supuesto, estaba entre los asistentes a la velada que se celebraba aquella noche; es más, Susan la había organizado pensando en él. Entre los invitados se contaban también un novelista estadounidense, un escritor novel de ciencia ficción o algún otro género por el estilo y sus respectivas esposas. Robbie, arrellanado en el sofá gris pálido de terciopelo con un vaso tallado de whisky de malta en la mano, era el centro de atención. Susan no dejaba de animarle para que les contase las mejores anécdotas de Evelyn Waugh, en particular la referida a Noël Coward y el nuncio papal (tuvieron que explicársela a la mujer del novelista estadounidense).

De Susan se decía que, a estas alturas de la vida y tras haber conseguido superar un duro bache en el pasado, las cosas no le iban demasiado mal. Todavía era joven cuando se casó con un tipo del que nadie parecía saber gran cosa, un pintor o ilustrador de libros fracasado con el que había contraído matrimonio, según ella misma relataba, para fastidiar a sus familiares, y del que se divorció en cuanto descubrió que a estos no les faltaba razón. Después de aquel desatino, convivió durante seis años con un dramaturgo de izquierdas algo más reconocido, pero no llegaron a casarse, puesto que él ya tenía esposa y, pese a ser progresista, era católico y no se encontraba entre los partidarios del divorcio. La relación duró hasta finales del 78, cuando su mujer enfermó y él volvió con ella. El 12 de febrero de 1980 Susan se casó con su segundo, y actual, marido, y ese mismo año nos mudamos a una casona victoriana de ladrillo, cerca del estanque de Hampstead, que fue en tiempos propiedad de un anticuario y poeta menor de la época.

Susan cumplió treinta y ocho años dos semanas antes de la fiesta en honor a Robbie Jamieson. A simple vista, no parecía más que una mujer alta que caminaba algo escorada, con las manos a la altura de los codos y el ceño fruncido. Pestañeaba más de la cuenta y solía morderse el labio superior y envolverlo con el inferior, como en un gesto de duda. Cuando se ponía alguna de sus rebecas grises o uno de sus tristones vestidos oscuros de verano, podría haber pasado por una bibliotecaria o incluso por una secretaria municipal, pero solo durante un segundo, hasta que alguien reparaba en ella. En las distancias cortas, como durante una conversación, uno se daba cuenta de que en realidad era más joven de lo que parecía, de que tenía buen tipo y unos rasgos bastante atractivos: los ojos grandes de color castaño claro, la boca perfilada de una forma muy peculiar y el pelo oscuro y brillante, quizá un poco encanecido, aunque no tanto como para ocultar la intensidad del negro original. Era una mujer inteligente, nerviosa y divertida, hasta se diría que entregada o leal cuando dedicaba a alguien toda su atención. Se podía afirmar que en cierto modo conservaba su inocencia y, también, su belleza. Es verdad que carecía de esa expresión retraída que suele observarse en las mujeres hermosas, pero alguna palabra debía utilizar para definir el conjunto de sus atributos —tan especiales que ni siquiera se veían versiones peores—, y la más corriente, «bella», se me antojaba la más acertada. En cualquier caso, siempre que me pongo a reflexionar sobre el asunto, llego a la misma conclusión, y aquella noche, mientras la ayudaba a llevar las tazas de café y los vasos a la cocina después de que los invitados se hubieran marchado, le dije que estaba muy guapa.

—¡Qué bien! —dijo, besándome—. ¿De verdad te lo parece? ¿Incluso con estas pintas?

—No sé a qué te refieres —repuse.

—¿Cómo que no? ¿Acaso no te has dado cuenta de que llevo algo que se asemeja peligrosamente a un camisón pasado de moda y de que ni siquiera me he pasado un peine por el cabello?

—No he hecho ningún comentario al respecto. ¿O sí lo he hecho?

—¡No hacía falta, hombretón! Cuando la anfitriona, o sea, yo, ha aparecido en la fiesta, irradiabas desaprobación. Cortés, pero desaprobación al fin y al cabo. Te habrá durado unos tres segundos más o menos.

—Pues yo no creo que haya irradiado nada en absoluto. Eres tú la que te has imaginado que me sentía así, que no es lo mismo.

—Bueno, pero tengo razón, ¿o no? Así que lo mismo da que me lo haya imaginado o que en realidad fuera cierto que desapruebas mi atuendo… Y no es que me queje, te lo prometo.

—No creo que sea egoísta ni motivo de chanza ni que me convierta en un judío o en un gánster que me guste ver a mi mujer arreglada y derrochando estilo —repliqué—. Y eso incluiría un vestido bastante más caro que el que llevas. Y mucho más aparente. Además de unos pendientes o algo…

—Claro que no es motivo de chanza, querido… En realidad, me parece adorable por tu parte, pero ya sabes que soy un caso perdido. Me acabaría derramando la sopa encima de unos trapitos tan caros. De hecho, ya me he manchado, mira… —Acercó un extremo de la falda a la luz—. Más bien parece mayonesa. ¡Mierda!

Me las ingenié para cambiar de tema. A pesar de lo que acababa de decir, Susan siempre llevaba el pelo bien cortado y arreglado, aunque su despreocupación por la apariencia no podía ser más firme en todo lo demás. Esta actitud guardaba una estrecha relación con sus ideas sobre el arte y su condición de escritora, el núcleo de su existencia, en el que nunca quiso que me entrometiera. A mí me parecía una pena no sacarle el máximo partido a un cutis tan extraordinario y con tan buen color como el suyo, pero siempre he sido un gran defensor de dejar a la gente decidir sobre su propio aspecto y, en todo caso, poco podía haber hecho yo. De modo que cuando me preguntó de mil maneras diferentes si creía que la velada había sido un éxito, no solo respondí lo que quería oír, sino que lo afirmé con todo el énfasis que fui capaz de reunir. Sabía a ciencia cierta que el menú había causado sensación, que el viejo Robbie lo había pasado en grande, que los estadounidenses habían caído en gracia y además se habían divertido, y muchas más cosas por el estilo, aunque a decir verdad no me pareció que Susan albergara demasiadas dudas respecto a su rotundo éxito esta vez. Para entonces, habíamos terminado de llevar las cosas a la cocina y estábamos de vuelta en la sala de estar.

—¿Nos tomamos un último trago? —propuse.

—¿Por qué no? —dijo Susan, arrugando el rostro.

Le serví un brandy cortito y me puse a mí un whisky escocés con agua, también corto. Caí entonces en la cuenta de que ya me había bebido unos cuantos aquella noche.

—Ay, el buenazo de Stanley… —dijo con una voz ligeramente soñadora—. Sin él nada de esto habría sido posible.

—¿A qué te refieres? Si lo has organizado tú todo.

—Justo a eso me refiero.

—Cierto que me he encargado de los vinos, y creo que puedo arrogarme parte del mérito. El moscatel de Beaumes-de-Venise, en concreto, nunca falla. Creo que incluso al viejo Robbie le ha gustado, ¿no te parece?

—Querido, lo que intento decirte es que te agradezco que hayas permitido que la noche se haya desarrollado justo como yo pretendía, sin entrometerte, a pesar de que estas veladas no son para nada de tu agrado. Y lo mismo has hecho conmigo: dejarme vivir a mi manera, en la medida de tus posibilidades, aunque no siempre haya sido, me figuro, la vida de tus sueños.

Nos miramos. Ella sonrió y entrecerró los ojos, un gesto típico suyo.

—No me habrás oído quejarme —dije—. ¿Puedo sentarme contigo?

—Vamos arriba.

Apenas había pronunciado esas palabras cuando sonó el timbre de la puerta principal, un zumbido corto, pero no lo suficiente.

—¡Mierda! —protestó Susan, tan molesta por la interrupción como yo.

No había nadie al otro lado del telefonillo cuando lo descolgué de la pared, pero tampoco silencio, sino más bien un sonido que se parecía al rumor estrepitoso de una caracola. Repetí mi «hola» unas cuantas veces más, pero seguí sin escuchar respuesta alguna.

—Será algún borracho que vuelve a casa —dijo Susan.

—No lo creo, a estas horas… Lo mismo uno de los invitados se ha dejado algo… Más vale que vaya a mirar.

La puerta principal estaba al fondo de un breve pasillo acristalado, sobre un desnivel del terreno. La abrí, eché un vistazo alrededor y ni siquiera cuando me asomé al exterior vi nada que no fueran farolas y algún coche aparcado. Estaba ya a punto de regresar cuando oí algo, una o dos palabras susurradas con voz de hombre. Dije «hola» una vez más, pero tampoco esta vez obtuve respuesta. Entonces, tras otro silencio, escuché de nuevo la misma voz titubeante.

—¿Papá?

—¡Steve!

No podía ser nadie más, pero seguí sin reconocer la voz. Supe que algo iba mal antes incluso de que pudiera siquiera elucubrar una sola razón, y al mismo tiempo sentí que la leve sensación de embriaguez que me embargaba segundos antes se había esfumado por completo. Tras caminar unos metros calle arriba me encontré con mi hijo junto al garaje de la casa de al lado, o quizá acabara de doblar la esquina. Por entonces tenía diecinueve años y era un chaval más alto, más rubio y menos calvo que yo, por supuesto. Vestía su conjunto habitual: chaqueta y pantalones oscuros y una camisa clara con el cuello abierto. Me dio la impresión de que evitaba mirarme a los ojos, aunque no podía estar seguro bajo la luz escasa e intermitente de las farolas. Esta vez no nos abrazamos como solíamos.

—Me alegro de verte…

—¿Te importa que pase un momento?

—Claro que no. ¡Qué alegría, Steve! ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Bebida, cama, comida? Lo que quieras, dentro de lo razonable…

Y entonces me di la vuelta para regresar a casa, pero él no se movió del sitio.

—Hay gente dentro, ¿no?

—No. La ha habido, pero ya se han marchado todos. Estamos Susan y yo solos. Íbamos…

—¿Conservas las fotografías a color que hice en España aquel año?

—Oye, es cierto, ¿no se suponía que estabais en España? Tú y…, ¿cómo se llama?, tú y Mandy. ¿Cómo es que no estáis allí? ¿No llegasteis a ir o qué?

—¡Ah, sí…! Lo que pasa es que necesitaba aclarar las ideas.

—¿Cómo? —Esto último me mantuvo un rato preocupado, hasta que decidí catalogarlo como una más de esas expresiones huecas que él y sus amigos se sacaban de la manga y agotaban al cabo de usarlas continuamente semanas o meses—. ¿Pero llegasteis? ¿Cuándo habéis vuelto?

—Justo ahora.

—Querrás decir hoy.

—Justo ahora. Acabo de llegar a Victoria y he venido andando.

—¿Todo el trecho desde Victoria? No puede ser. Serán como unos…

Unos diez kilómetros, calculé después, y en su mayor parte cuesta arriba. Pero no parecía que Steve estuviera para calcular distancias ni nada por el estilo. Permaneció en el asfalto como si estuviera haciendo cola para comprar algo, sin mirarme directamente. No es que estuviera frío o arisco, sino que más bien se me antojaba desprovisto del interés cordial que siempre solía mostrar por su interlocutor, quienquiera que este fuera. De repente me sentí un perfecto idiota, un padre desastroso, entrometido, tiquismiquis y torpe que se dedicaba a atosigar a su hijo con preguntas banales sobre taxis y autobuses, sobre su equipaje o por qué no había llamado. En realidad tenía en la cabeza otras tantas preguntas —bastante más duras— acerca de su estado de ánimo, pero estas últimas se quedaron donde estaban.

—¿Entramos? —dije casi por decir, como si lo último que quisiera en el mundo fuera presionarle a hacer algo que no deseaba (no sabía muy bien por qué).

—De acuerdo.

Nos encontramos a Susan en el vestíbulo.

—Estaba… Oh, Steve, hola… Eras tú… ¡Qué maravilla, cariño! —dijo—. Te hacíamos de viaje. —Me tranquilizó que Susan no pareciera advertir nada fuera de lo normal, ni siquiera cuando fue a abrazarle y la primera reacción de Steve fue apartarse. Prosiguió—: Tu padre y yo estábamos tomando un último trago arriba. ¿Llegaste a ir a España al final? ¿Dónde era? No me refiero a ese maldito lugar al que van todos los británicos, ¿cómo se llama? No, Torremolinos no. En fin, es un consuelo… Dicen que está todo muy barato por allí.

Continuamos nuestra conversación en los sofás del piso superior y Steve empezó a espabilarse. No era el de antes, pero su actitud bastó para convencerme de que tan solo estaba cansado, o tal vez avergonzado por alguna razón que no tardaría en revelarnos en cuanto se relajara un poco, si bien yo sabía que no era un chico dado al cansancio ni a la vergüenza. Pero entonces Susan se acercó a él con la intención de hacerle un gesto de cariño (a nadie se le habría ocurrido pensar otra cosa) y yo me di cuenta de que hizo un ademán de repliegue.

—Cuéntame, Steve —dijo—, ¿Mandy sigue leyendo Lamujerdeltenientefrancés? Recuerdo que me dijiste que lo llevaba a todas partes. Es un gran libro, ya lo creo que sí… —Por su tono y actitud Susan parecía toda una experta en disimular las emociones. Mostraba una extrema delicadeza con Steve y apenas se le notaba el esfuerzo, aunque me imagino que no debía de resultar fácil para ella: su acento, por ejemplo, era bastante peor que el mío.[11] Fui plenamente consciente de que tenía buena mano para este tipo de asuntos cuando, después de un largo e incómodo silencio, comenzó a hablar.

—Mandy y yo no tenemos gran cosa que decirnos, ya sabéis a lo que me refiero… Vamos, que no tenemos problema para hablar, eso no, pero lo cierto es que no conseguimos comunicarnos. Así que llegó un momento en que pensé: «Esto no va a ninguna parte». Pero todo siguió tal cual, como si nada, y acabé por concluir que sería mejor que intentase aclarar mis ideas, ya sabéis, poner en orden las cosas, antes de tomar una decisión definitiva. Porque esto es algo que debo hacer solo, ordenar la…

Le llevó un tiempo soltarlo y, de hecho, intercaló varios silencios antes de arrancarse a hablar. En cierto modo, tenía su gracia el contraste entre la importancia que Susan y yo quisimos conceder a su relato y lo que al final terminó contándonos, pero yo pensé que, dadas la originalidad y la elocuencia propias de su generación —o cualquier otra cosa—, tampoco era para tanto. Lo que más duro me resultó, mientras permanecía sentado escuchándole, no fueron sus palabras, ni siquiera el tono que utilizó, arrastrado y desganado, aunque no más que el de cualquier persona cansada de tener que dar explicaciones y con ganas de acostarse tras una larga caminata. No. Lo realmente duro fue verle prescindir de los sonidos inarticulados y de los sutiles movimientos faciales y corporales que nos acompañan cuando hablamos, de esos consabidos gestos que nos permiten hacernos entender. Nunca pensé que un cambio a mal pudiera resultar tan evidente y menos aún que, una vez lo hube advertido, fuera a llevarme alrededor de medio minuto caer en la cuenta de lo que allí sucedía. Aunque si bien es cierto que Steve frunció el ceño mientras hablaba, lo hizo durante un breve espacio de tiempo y contra nada en particular, o quizá yo no llegué a percatarme de cuál fue el motivo. Por lo demás, carecía de toda expresividad; incluso cuando dijo aquello de «aclarar las ideas» fue incapaz, pese a que creí que lo haría, de dirigirme un gesto de reconocimiento con respecto a la conversación que habíamos mantenido fuera, aunque él sabía que me divertía —o me espantaba— que hubiera repetido palabra por palabra la misma expresión. Esa fue la peor parte.

—Deduzco que has dejado de salir con Mandy —dijo Susan con acierto.

—Bueno, tampoco es que me pierda gran cosa.

—Y ella, ¿se va a quedar en España una temporada?

—… Decidir lo que tengo que hacer.

Hubo otro silencio. Me tranquilizó que se pusiera en pie de un salto, sin el menor síntoma de cansancio, pero, de repente, en apenas un segundo, recayó en la desgana y la abstracción. Farfulló algo sobre un vaso de agua.

—Por supuesto —dije, mirando al otro lado de la sala, donde solíamos guardar la bandeja con las botellas de Malvern y Perrier, pero esta se encontraba abajo, con el resto del menaje—. Lo siento, no está…

—No pasa nada, ya voy yo.

—¿Se puede saber qué le ocurre? —preguntó Susan cuando Steve ya había salido.

—Está agotado. Ha venido caminando desde Victoria, o al menos eso ha dicho…

Casi como si hubiéramos estado esperando con impaciencia la ocasión, pasamos a repartirnos los papeles de fiscal y abogado defensor. Susan seguía preguntándose por qué no había cogido un autobús o un taxi. Por las colas en la estación, repuse. ¿Ni una llamada siquiera? Los de su generación son así. ¿Y por qué no trae equipaje? A esto no supe qué responder. No llegamos a acalorarnos, ni mucho menos, pero así y todo resultó extraño, más aún teniendo en cuenta que Susan había hecho un gran esfuerzo por comprender a Steve, y además parecían llevarse perfectamente. Bien mirado, quizá no fuera tan extraño, sino la consecuencia lógica de ser padre y madrastra, y tal vez algo anticuados. Desistí en cuanto Susan mencionó el pasaporte.

—No —respondí—. No creo que lo lleve encima. Ni tampoco dinero.

—Bueno, podrías… —Se interrumpió a sí misma—. Entonces es imposible que haya venido de España. ¿Dónde habrá estado?

—No tengo ni idea… Creo que voy a ir a por una cerveza.

—No te culpo —dijo ella, que sabía que lo de la cerveza era un pretexto para seguir a Steve de cerca.

Cuando llegué al pie de la escalera, los zarandeos y las sacudidas de las cañerías retumbando en las paredes y por toda la casa me produjeron la misma sensación de cuando uno está en un barco de vapor de esos que cruzaban el Canal. Una vez en la cocina, oí el sonido del agua cayendo en el fregadero. Enseguida vi los charcos, no muy extensos ni profundos, en el suelo y la encimera. Al entrar descubrí a Steve contribuyendo a la inundación con el bamboleo de un vaso. Lo sujetaba con una mano y parecía afanarse en aclararlo a conciencia, una y otra vez. Incómodo por haber bajado a espiarle, pasé por delante de él en dirección a la nevera, saqué una lata de cerveza rubia Carlsberg y la abrí. Él sabía que yo estaba ahí, pero pareció darle igual, o quizá no tanto, puesto que cerró el grifo y volvió a abrirlo el tiempo justo para llenar el vaso, bebérselo de un trago y llenarlo de nuevo dejando correr el chorro al máximo, aunque sin el menor signo de estar disfrutando. Parecía que hubiese hecho una apuesta con alguien sobre la cantidad de vasos que podía beber. Obviamente, yo no tenía forma de saber cuántos se había bebido antes de que yo llegara.

Cuando estaba a punto de empezar la cuarta ronda, cogí uno de los vasos, eché en él la cerveza y tiré la lata a la basura. A partir de ese momento me sentí de más en la cocina y traté de obligarme a salir de allí. Quizá debí haber dicho algo. Recordé haber leído en alguna parte que los hijos pueden llegar a apreciar en cierto modo la disciplina.

—Vente a tomar un trago de escocés. —Procuré imprimir delicadeza y tacto a mis palabras—. Tanta agua no puede ser buena.

Me miró por primera vez. Fue una mirada fulminante que duró menos de un segundo. «¡Me cago en Dios!», gritó, tan alto que di un respingo. Tras un extraño instante de duda, lanzó el vaso medio lleno contra el suelo y salió pitando de la cocina. Al cabo, oí un portazo suave en su antigua habitación, en la última planta de la casa.

Susan me encontró barriendo los pedazos de cristal. Quise quitarle hierro a lo ocurrido, hacerlo pasar por un episodio normal y corriente, pero fracasé de pleno. Ella me escuchó con atención y al final me dijo, en un tono bastante razonable, que nadie en su sano juicio querría ni necesitaría beber tanta agua. Y a mí no me quedó otra que darle la razón.

—Eso de estrellar vasos de agua contra el suelo no es normal en él, ¿verdad? —preguntó Susan—. No, esa es la cuestión.

Steve era un chaval tranquilo y afable, capaz de salir airoso de enfados y frustraciones —cierto que no tanto entonces como de niño—, y nunca había manifestado impulsos violentos de ningún tipo.

—No parece que esté… Algo le ha sacado de sus casillas.

—Por supuesto que algo le ha sacado de sus casillas —dijo Susan, y asintió con la cabeza varias veces. Sin duda ella había creído que la frase escondía más de lo que quise decir al pronunciarla—. Te apuesto lo que quieras a que sé de dónde viene, y ese lugar está muy lejos de España, salvo que ella también haya estado allí. Eso lo explicaría todo, supongo.

Se refería a Nowell, mi exmujer y madre de Steve, casada en segundas nupcias con un tal Hutchinson. Me dejó por él en 1974 y desde entonces, o más bien desde que concluyó el embrollo legal subsiguiente, no nos habíamos vuelto a ver más que en un par de ocasiones. Steve rara vez la mencionaba y yo había dejado de preguntar por ella hacía mucho.

—No lo sé. Dudo que se vean demasiado.

—¿Y qué me dices de aquella vez que apareció sin avisar, después de un partido de críquet, y no habló en toda la tarde? Resultó que su madre había estado colocada todo el tiempo que había pasado con ella en el piso de Shepherd’s Bush. ¿No te acuerdas?

En diferentes circunstancias habría disfrutado, como tantas otras veces, del tono de voz con el que mi mujer se refería a Nowell. No había en él rastro de hostilidad. Solía referirse a ella de un modo bastante objetivo, aunque tal vez un tanto interesado, poniendo la misma cara que habría puesto de haber estado leyendo en alto frente a la familia.

—Sí, pero eso fue hace años. —Me pregunté si habría sido capaz de continuar con su discurso si alguna vez hubiera coincidido, aunque fueran cinco minutos, con Nowell.

—¿Y la excursión del colegio? —Susan me miró y recobró su tono de voz habitual, aunque me habló algo más bajo que de costumbre—. ¿Qué crees que ha ocurrido? Dímelo tú.

—No sé qué pensar. Quizá haya discutido con Mandy. No es que lleven mucho tiempo juntos, pero…

—¿Tres meses? Juraría que eso es mucho tiempo en sus mundos, ¿tú no?

—Sí.

Finalmente, apagamos las luces, cerramos las ventanas y subimos a nuestra habitación, en la segunda planta. La de Steve se encontraba en el mismo piso, junto a un tramo en curva de las escaleras. Traté de recordar si la cama estaba hecha, pero enseguida me dije que había suficientes mantas a su alcance y que ya no tenía cinco años. Cerré nuestra puerta. Susan se acercó a mí y me abrazó.

—Tú también estás enfadado, ¿verdad? Aunque de otra forma.

—Supongo. Pero creía que no lo estaba.

—Tómate un somnífero de los míos. Tiene un efecto rápido y te quitará la resaca.

A la mañana siguiente las aguas regresaron a su cauce. La grata y sofisticada velada volvía a ocupar su puesto como el acontecimiento principal de la noche anterior. El sueño habría recompuesto a Steve de sus preocupaciones y pensamos que tal vez podríamos convencerle de que se quedase en casa un par de días con nosotros. Como solía levantarse tarde, no me extrañó que no se hubiera dejado ver en la cocina mientras yo apuraba un café cargadísimo y me zampaba un huevo cocido y comprobaba mis cosas antes de irme a la oficina. Susan, vestida con su bata blanca de felpa, se presentó justo cuando ya me dirigía a la puerta. Tampoco ella era de mucho madrugar y los mechones sueltos y sin peinar le tapaban parte de la cara. Algunas manchitas marrones habían aparecido en la delicada piel del contorno de los ojos.

—Tengo la mañana libre —dijo.

—Me lo figuraba.

—No habrás olvidado que mamá viene a comer…

—Pues se me había olvidado por completo. O puede que a ti se te pasase contármelo.

—Puede. De todos modos, ¿vendrás? Por favor. Sé que es un fastidio, pero a ella le gusta verte.

Buena jugada: me suplicó sin presionarme y además consiguió que su madre pareciera un poco menos jactanciosa que de costumbre, lo suficiente para que su presencia resultase tolerable, o casi. No tenía nada claro que la vieja quisiera verme (o no en la acepción tradicional del término), pero, tras las palabras de Susan, habría estado más dispuesto que nunca a recibirla de no haber sido viernes, porque precisamente ese día tenía el hábito de quedarme a comer un sándwich en la oficina a mediodía para librarme de los atascos del fin de semana. Ella lo sabía perfectamente y yo estuve a punto de recordárselo, hasta que caí en la cuenta de que no había recurrido al episodio de Steve para forzarme a estar en casa. Me pareció encomiable por su parte.

—De acuerdo —dije—, quizá me retrase un poco, pero así y todo lo más probable es que llegue antes de que se vaya.

—Eres un cielo, Stanley.

Dio un rodeo a la mesa y empezó a besarme, muy juguetona. Casi al momento traté de deslizar la mano por debajo de la bata de felpa, pero ella me lo impidió.

—Luego —dijo—, que aún no estoy despierta.

Susan sabía que me inquietaba llegar tarde al trabajo. La mañana era húmeda y ventosa, como pude comprobar sobradamente en el breve trayecto de apenas unos metros hasta la puerta del garaje. Dentro, aunque no tardó mucho en salir, estaba mi Apfelsine FK3. Podría habérmelas arreglado viajando en taxi o alquilando un coche de vez en cuando, pero entonces me habría sido muy difícil justificar el Apfelsine, y estaba decidido a mantenerlo hasta que pudiera reemplazarlo por otro vehículo que estuviese a su altura. Aquel coche era lo que suele llamarse un símbolo de estatus. Y me parece que es uno de los símbolos que mejor se entienden. Lo aparcaba en mi plaza de la oficina, situada en el otro extremo del parking, sin inmutarme un pelo.

Unas horas más tarde, durante una conversación de negocios, dio la casualidad de que salió el tema de los coches. Fue en una bocacalle de Fleet Street, en un bar especializado en vinos llamado La Botella que, en la época en la que yo puse por primera vez mi pie en él, solían frecuentar los trabajadores de los periódicos y bufetes cercanos, y que desde hacía algunos años atraía a bebedores de todo tipo y de ningún gremio en particular. Además de vinos, hay que decir que también servían licores.

Los dueños, aparte de imponer a sus clientes varones la sofocante obligación de llevar corbata, eran implacables con las mujeres, pues las obligaban a sentarse en un espacio alargado situado en una esquina del local, desde donde les resultaba casi imposible pedir una vez que se sentaban. Aunque siempre aparecía algún tipo caballeroso que no tardaba en ofrecerse a acercarles las consumiciones si las clientas en cuestión eran nuevas en el lugar y venían solas, o si les habían dado plantón. Esa misma mañana, medio minuto después de que el hombre con el que estaba charlando se retirara de mala gana para atender una llamada, vi cómo entraba Lindsey Lucas, en busca de una silla y de un gin-tonic. Ni aunque hubiésemos sido dos extraños habría podido quitarle el ojo de encima.

La conocí mucho antes que a Susan. Las dos eran viejas amigas (no íntimas), y de la misma quinta. Es más, cuando mi primera mujer me dejó, tuve una breve aventura con ella, y volví a echarle algún que otro polvo fortuito antes de empezar con Susan. Lindsey estaba casada por aquel entonces, pero se separaba y volvía con su marido cada dos por tres. Puede que aún siguieran en ese plan. Era pelirroja, de estatura media, y tenía un buen cuerpo y buena piel, llevaba unas gafas escogidas con exquisito gusto y exhibía las templadas maneras de una presentadora de telediarios. A esto, por desgracia, se sumaba su acento norirlandés, plano y marcado, tan poco grato como el más desagradable de los ruidos, y que desmerecía el resto del conjunto. Lindsey publicaba desde hacía tres años una columna en las páginas femeninas de un periódico de segunda categoría.

—¿Viste a tu ex en la tele la otra noche? —me preguntó sin rodeos nada más verme. Y sabía que aquello que cualquier otro habría juzgado como un tono acusador no era más que el efecto de las cerradas vocales norirlandesas.

—Sí, la vi… Mejor dicho, vi que iba a salir, pero al final me perdí el programa. ¿Estuvo bien? ¿Y ella, qué tal estuvo? ¿Lo viste?

—Solo la primera mitad. Se trataba de uno de esos docudramas sobre el día a día en un hospital. Ella hacía de enfermera, la típica inconformista que se resiste a torturar a los pacientes hasta la muerte antes de tiempo. Pero no era más que eso: una enfermera. Bueno, la llamaban «enfermera jefe», o una cosa así en su jerga, pero no era más que una enfermera. Apasionada, vitalista y todo lo que tú quieras, pero ni más ni menos que una enfermera. No estaba mal. ¿Cuántos años tendrá ya, cuarenta y cuatro?

—Alguno más. Los mismos que yo.

—Pues está guapa. Aunque el papel le venía algo grande.

Me lanzó una mirada rápida desde detrás de las gafas para ver si había captado la retranca; después otra, más prolongada. Sabía de sobra que hablarle a un exmarido de la mujer que lo abandonó era una empresa más arriesgada de lo que parecía a simple vista, aunque no existieran rescoldos de afecto ni nada de eso, como era el caso. El hombre podría regocijarse en el infortunio de su ex y apreciar que le recordaran lo espantoso que fue tenerla cerca, pero un paso de más podría acabar arrojando dudas sobre su buen juicio (y sobre su buen gusto) por haber tenido algo con ella. Así que Lindsey se tomó su tiempo.

—No era un gran papel —dijo—, pero creo que no me equivoco si digo que era el primero que interpretaba… en mucho tiempo. No recuerdo haberla visto desde que apareció haciendo de quien tú ya sabes en aquella adaptación de Lacarta… La mujer que disparaba a su novio y después le acusaba de haber intentado violarla, cuando en realidad era él quien quería dejarla. La verdad es que nos pareció que no estuvo tan mal, pero no tuvo nada de éxito. Es más, su carrera televisiva, en la que me dijiste que estaba tan centrada…

Tan centrada, murmuré entre dientes, que podría decirse que me dejó para probar fortuna en esos mundos.

—Sí, así es.

—Tal vez me haya perdido algo, pero no parece que haya llegado muy lejos. ¿Qué ha sido de su marido? ¿Cómo se llamaba, Hutchinson?

—Bert Hutchinson. ¿Qué pasa con él? Menudo soplagaitas. Es de los que se pone camisas de ante… Y tengo entendido que bebe como un cosaco.

—Bueno, a eso estará más que acostumbrada, Stanley. Quizá incluso le guste un poco que sus maridos empinen el codo. No la culpo.

—Sin groserías, por favor. Él bebe como un cosaco; yo solo bebo, a secas, ¿de acuerdo? Es una distinción elemental. De todos modos, Bert nunca ha llegado a producir ni a dirigir nada, que yo sepa. Se supone que estaban preparando una serie muy cara sobre Gladstone, con Nowell en el papel de su esposa, me imagino, pero creo que fue víctima de algún hachazo presupuestario, alguna cuota o no sé qué.

—¡Dios mío! —exclamó Lindsey, sin duda imaginando a Nowell como la señora Gladstone, aunque no me explicaba qué podía tener eso de malo—. Supongo que no os veis demasiado, ¿verdad?

—¿Qué sentido tendría? Bastante tuve con estar casado con ella.

—¿Conoces a su hija?

—No. De hecho, incluso había olvidado que existía… Hasta ahora.

—Tendrías que verla… Aún no me explico a santo de qué decidió tenerla. Es una niña, faltaría más.

—No sé por qué dices eso. Me han invitado a tomar algo ahora, ¿te apuntas?

—He quedado, pero ¿tienes algún plan para comer? Me temo que el mío no va a presentarse.

—Me encantaría no tener planes, pero los tengo. Es más, empieza a hacérseme tarde.

—Venga, son solo las…

—Lo sé, pero he de volver a casa.

—¿A Hampstead? ¿Es que ahora vas a comer a casa todos los días?

—No, no todos —respondí, deseando ser marica para no tener que dar explicaciones a nadie—. Pero hoy sí. Viene mi suegra a comer.

La miré frunciendo el ceño y con tan mala leche que resopló y terminó dando un trago a su bebida, pero era de esa clase de mujeres que no cejan en su empeño cuando quieren saber más. Entonces vi que la persona con la que había quedado volvía del teléfono y Lindsey comprendió de inmediato que solo le quedaban unos segundos antes de que la interrumpieran.

—No hay duda de que te casas con mujeres extraordinarias, Stanley —aventuró, con una dosis extra de su acento norirlandés, o así me lo pareció, como si hubiera calculado que la conversación estaba a punto de terminar. Pero el tipo, en vez de seguir hasta donde estábamos, giró en dirección al baño e hizo que las prisas de Lindsey desaparecieran, al menos por el momento.

—Me estoy dando cuenta de que no te cae muy bien —dije—. Me refiero a Susan. Pero a mí sí me cae bien. Tal vez pienses que no sé la que me ha caído encima, ¿verdad? En fin, pues yo creo que, por lo general, sé muy bien lo que hago. Me gusta casi todo de ella, y soy capaz de soportar lo poco que me disgusta… En realidad, nadie me obliga a secundar cada una de sus ocurrencias. Si finge ayudar a alguien o tenerle simpatía y en verdad no se trata de nada más que de una pose para alardear y llamar la atención, como hace tantísima gente, yo me hago el loco. Y nos va de maravilla, sobre todo porque Susan no es de las que pretende leerte el pensamiento en todo momento. Como te digo, esas cosas ocurren pocas veces. Llevamos dos años y medio casados, y casi cuatro juntos, así que me atrevería a decir que lo nuestro marcha bien.

—Pues me alegro —respondió Lindsey con una sonrisa que parecía sincera, aunque el tono daba a entender que esperaba otra cosa—. No es que esté resentida por lo que ocurrió, créeme. Pero en mi opinión Susan está un poco loca, ya sabes.

—¿Qué quieres decir? —pregunté, sin tener muy claro lo que eso significaba.

—Bueno, yo… Susan no cree que exista nada ni nadie en este mundo que no le afecte personalmente.

—Dios mío, solo se me ocurre decir que es una suerte que no estés a cargo de las admisiones de un frenopático.

—Ya sé que todos tenemos nuestras cosas, pero algunos tienen más cosas que otros. También es verdad que no la veo desde hace siglos. Lo mismo ha madurado con el tiempo.

—¿Qué estará haciendo ese hombre ahí dentro? —le pregunté a Lindsey, mirando el reloj—. Ah, ¿cómo está…, Barry? —Me sentí satisfecho conmigo mismo por haber recordado el nombre de su marido en el momento preciso, aunque mi verdadera intención era hacerle ver que en un mundo ideal nadie se llamaría Barry. De su respuesta concluí que seguía rondándola, que no había muerto ni tampoco pesaba sobre él ninguna orden de alejamiento. Cuando mi acompañante regresó, Lindsey se disculpó al poco por su parte de culpa en el retraso. Yo arreglé las cosas con él, conseguí el nuevo número de ella y me marché. Iba ya tarde, así que decidí coger un taxi.

El Saab verde lima de mi suegra —con un arañazo reciente en la puerta de atrás— estaba aparcado en la calle, frente a la tienda de cerámica. En el pasado reciente la había visto protagonizar dos accidentes menores con el coche al ralentí: el primero contra un camión de mudanzas estacionado y el segundo contra un muro de ladrillo, en ambos casos con excelentes condiciones de visibilidad y firme. Puede que fuese más precavida cuando conducía por carretera, o tal vez simplemente gozaba de alguna suerte de protección especial. A Susan nunca le había ocultado mi opinión sobre la destreza de su madre al volante.

La señora Shillibeer estaba frotando las manchas de la tarima del recibidor, junto a la chimenea. La primera vez que oí su nombre me imaginé a una fumadora empedernida entrada en años, enfundada en una bata de flores y con uno de esos turbantes que les había visto a las mujeres que iban a limpiar la casa de mis padres en el sur de Londres. Dicho de otro modo: no me esperaba en absoluto a una veinteañera alta y gorda cuyo atuendo habitual consistía en una camiseta, vaqueros y pantuflas rosas de brocado. Bajo la suela de una de sus zapatillas mantenía aprisionado en aquel momento el estropajo de alambres con el que cepillaba el suelo sin tener que agacharse. Como mantenía su cara oculta tras el libro de bolsillo que estaba leyendo, Elmitodelorgasmovaginal, en realidad podría haber sido cualquier otra persona. En cuanto oyó el pasador de la puerta, bajó el libro y me miró por encima de él.