Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

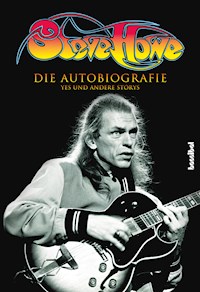

Der Meistergitarrist des Progressive Rock erzählt Yes, Asia oder zahlreiche Soloprojekte - der britische Gitarrist und Komponist Steve Howe hat in seiner langen Karriere nicht nur den kunterbunten Kosmos des Progressive Rock ausgemalt, sondern mit Hits wie "Heat Of The Moment" oder "Only Time Will Tell" den Durchbruch zum Mainstream geschafft. Seit mehr als 50 Jahren fasziniert er Heerscharen von Fans durch sein ausgefeiltes und kreatives Gitarrenspiel und das lyrische Songwriting. Die fantastisch-imaginären Plattencover von Yes verführten in den Siebzigern in zauberhafte Klangwelten, die besonders Howe mit unvergleichlicher Sensibilität und Einfühlungsvermögen gestaltete. Als er mit Asia in den Achtzigern melodischen Poprock forcierte, füllte er ganze Stadien und stand bei MTV auf "Heavy Rotation". Steve Howe tritt mit Yes immer noch regelmäßig in Deutschland auf. Dabei kann man ein interessantes Phänomen beobachten: Nicht nur eine oder zwei, sondern gleich drei Generationen von Fans lassen sich von den akustischen Traumreisen verwöhnen. In der exklusiven Autobiografie berichtet Howe von einem Leben zwischen musikalischen Höchstleistungen, kreativen Kämpfen und dem ständigen Überschreiten von scheinbar fest gesteckten Grenzen. "[Das Buch] spricht einige der Herausforderungen an, denen ich mich stellen musste und auch den Wahnsinn, den ich erlebt. […] Ich wollte fair und aufrichtig sein…" (Steve Howe)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 545

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aus dem Englischen von Paul Fleischmann

www.hannibal-verlag.de

Für Zuni, Diego und Cal

Impressum

Deutsche Erstausgabe 2021

© 2021 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.hannibal-verlag.de

ISBN 978-3-85445-703-9

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-702-2

Titel der Originalausgabe: All My Yesterdays

© 2020 by Omnibus Press, 14-15 Berners Street, London W1T 3LJ, England

ISBN 978-1-785581-79-3

Cover Design © Paul Tippett for Vitamin D

Coverfoto © Mark Hadley

Foto Buchrückseite © Gottlieb Bros.

Steve Howe Logo © Roger Dean

Grafischer Satz in deutscher Sprache: Thomas Auer

Übersetzung: Paul Fleischmann

Deutsches Lektorat und Korrektorat: Dr. Matthias Auer

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Inhalt

Einleitung

Kapitel 1 Gemeinsam am Start

Kapitel 2 Lasst uns so tun, als ob …

Kapitel 3 Ein erster Schritt

Kapitel 4 Stets voran

Kapitel 5 Unten am Fluss

Kapitel 6 Keine Schande

Bilderstrecke I

Kapitel 7 Schmetterlinge

Kapitel 8 Bäumchen wechsle dich

Kapitel 9 Auf Solopfaden

Kapitel 10 Auf ein Neues

Kapitel 11 Das fast Unmögliche

Kapitel 12 Auf der Startrampe

Kapitel 13 Die Gefahren des Höhenflugs

Kapitel 14 Yes mit Einschränkungen

Bilderstrecke II

Kapitel 15 Nicht unbedingt akustisch

Kapitel 16 Eine turbulente Zeit

Kapitel 17 Ehrgeizige Ziele

Kapitel 18 Remedy

Kapitel 19 Hartnäckig

Kapitel 20 40 Jahre unterwegs

Kapitel 21 Wie ein Karussell

Kapitel 22 Chris verlässt die Bühne

Zum Ausklang … Es ist an der Zeit

Diskografie

Danksagungen

Das könnte Sie interessieren

Einleitung

Als ich anfing, Gitarre zu spielen, war es mir zunächst ein liebes Hobby, aber bald schon entwickelte sich daraus eine intensive Obsession. Schließlich wurde es mir dann zu dem, was es heute noch ist, nämlich zum größten Freudenspender. Allerdings blieb dies nicht völlig ohne negative Konsequenzen.

Obwohl mir bewusst ist, wie viel Glück ich in fast jeglicher Hinsicht hatte, mussten doch all jene, die mir nahestanden, einen Preis dafür bezahlen, da ich sehr viel Zeit unterwegs verbracht habe. Es kommt einfach zu oft vor, dass ich schnell mal irgendwohin fliegen muss, um ein Konzert zu spielen. Dieser Umstand macht gemeinsam verbrachte Zeit seit jeher schon zu einem besonders kostbaren Gut. Wir Musiker stehen zwar bezüglich unseres Vagabunden-Daseins nicht ganz allein da, aber das ist letzten Endes nicht wichtig. Tourneen, persönliche Termine und Studioaufnahmen vor Ort gehören nun einmal zum Job dazu. All dies findet nur selten in London statt, weshalb ich für gewöhnlich auf Achse bin.

Meine Laufbahn als Gitarrist ist von vielen Dingen geprägt gewesen. In den vergangenen 55 Jahren gab es außerdem viele Höhen und Tiefen. Ich habe in etlichen Gruppen gespielt: von The Syndicats, The In Crowd, Tomorrow und Bodast in den Sixties über Yes in den Siebzigerjahren bis hin zu Asia, GTR sowie Anderson Bruford Wakeman Howe in den Achtzigern. Dann noch einmal bei Yes und Asia in den Neunzigerjahren. Rund ums Jahr 2000 schienen Yes erneut auf dem Vormarsch zu sein, bevor 2004 wieder Schluss war. Asia wagten dann 2006 ein Comeback. Als 2008 Yes ebenfalls noch einmal aus der Versenkung auftauchten, ging ich mit beiden Bands auf Tour. Dabei spielten wir jeden Abend und absolvierten jeweils insgesamt 25 Konzerte. 2012 verließ ich Asia, um mich vermehrt auf Yes und meine Solo- und Trio-Projekte konzentrieren zu können.

Seit 1975 veröffentliche ich Aufnahmen auch als Solo-Künstler, was mir die Möglichkeit bescherte, mich besser als je erhofft ausdrücken zu können. SeitBeginnings To Timehabe ich mich auch in dieser Hinsicht ausleben und experimentieren können. Oftmals ganz auf mich allein gestellt. In einer Band geht es primär um Kompromisse und Teamwork, aber als Solo-Musiker verhielt sich das ganz anders – vor allem, wenn ich mit meinen Söhnen Dylan und dem leider schon verstorbenen Virgil gespielt habe. Diese Erfahrung unterschied sich stark davon, mit anderen zu musizieren.

Mir wurde das große Glück zuteil, in fast allen möglichen Konfigurationen Musik machen zu können, doch als Solo-Gitarrist fühle ich mich am wohlsten. 2015 veröffentlichten Rhino Records meine Doppel-CDAnthology – A Solo Career Retrospective, der 2017 mitGroups And Collaborationseine Dreifach-CD folgte, die die Spannbreite meines Schaffens gut abdeckte. Diese Neuauflagen zusammenzustellen, half mir dabei, mich noch einmal daran zu erinnern, was ich in all den vielen Jahren im Musikgeschäft erreicht hatte. Dabei war aller Anfang schwer gewesen …

Kapitel 1Gemeinsam am Start

Nach einigen schwierigen Monaten, in denen wir genau durchgekaut hatten, wie wir unseren Auftritt gestalten würden, versammelte sich im April 2017 die verbliebene und noch verfügbare Besetzung derUnion-Tour von 1991, um bei der Einführung von Yes in die Rock and Roll Hall of Fame aufzutreten und eine Dankesrede zu halten. Das war kein leichtes Unterfangen.

Alan White und ich hatten seit 2004 weder mit Jon Anderson noch Rick Wakeman gespielt. Bei Trevor Rabin war es noch länger her – nämlich seit dem März 1992, als dieUnion-Tour in Japan ihr Ende gefunden hatte. Bill Bruford, der sich zur Ruhe gesetzt hatte, war zwar gekommen, doch Tony Kaye konnte nicht nach New York reisen, und Chris Squire war bereits 2015 verstorben.

Wir begnügten uns mit einer Probe am Vortag der Zeremonie und bereiteten auch nur zwei Songs vor. Geddy Lee, Bassist und Sänger der kanadischen Band Rush, wollte beim ersten Song Bass spielen. Ich bot an, den Bass bei der zweiten Nummer zu übernehmen – um Chris die Ehre zu erweisen, ergriff ich die einmalige Gelegenheit und orientierte mich exakt an der Originalaufnahme.

Zwischen den verschiedenen anderen Mitgliedern des inneren Kreises war die Stimmung spürbar angespannt. Die jeweiligen Versuche, wieder einen Draht zueinander zu finden, waren erfolglos. Wir blieben auf Distanz, als wir beide Songs ein paar Mal spielten und versuchten, die Einsätze, Übergänge und Schlüsse auf die Reihe zu bekommen. Zu meinem Glück kreuzte auch mein Sohn Dylan auf und erhielt so weitere wertvolle Einblicke in die Chemie dieser so seltsam dysfunktionalen Truppe. Er half mir dabei, der überaus eigenartigen Gruppendynamik dieser speziellen Band zu entgehen, die 1968 – und somit zwei Jahre vor meinen Einstieg – gegründet worden war. In den Pausen vernahm ich vage Zukunftspläne, doch letzten Endes sollten diese im Großen und Ganzen im Sand verlaufen.

Vor unserem großen Auftritt glich die Bühne der einer aufwendigen Fernsehshow. Sie strotzte nur so vor Kameras, Scheinwerfern, Leuten mit Headsets und malochenden Crew-Mitgliedern. Es herrschte das reinste Durcheinander! Alles wurde noch einmal einem letzten Test unterzogen – sowohl die Musik und unsere Ausrüstung als auch unsere Geduld. Unsere jeweiligen Positionen wurden für die Scheinwerfer markiert. Noch am Nachmittag rückten dann gewisse unangenehme Themen in den Vordergrund. Bald schon strapazierten diverse Manager, Pressesprecher und Tourmanager die Nerven der Mitarbeiter der Hall of Fame mit Angelegenheiten, von denen alle dachten, dass sie bereits vorab geklärt worden wären, die aber nun offenbar doch wieder zur Debatte standen. Egal. Dabei handelte es sich um Machtkämpfe und Reibereien, die von Dummköpfen befeuert wurden, denen es schlichtweg an jeglichem Verstand fehlte.

Allerdings schien nicht alles verloren. So freute ich mich sehr, als ich herausfand, dass Dave Natelle den Sound für das Publikum vor Ort und die Fernsehübertragung mischen würde. Bei ihm wusste ich uns in guten Händen. Immerhin hatte Dave nicht nur mit Yes und Asia gearbeitet, sondern darüber hinaus auch mit den Rolling Stones und noch vielen anderen. Seine Versicherung hinsichtlich der Klarheit seines Bühnen-Mix verschaffte mir große Erleichterung. Ich verstand dies als leicht verschlüsselte Botschaft, was gut und was nicht so gut zu hören sein würde. Sobald wie möglich kehrten Dylan und ich für ein paar Stunden ins Hotel zurück.

Als wir zurückkamen, begaben wir uns in die Garderoben mit der Aufschrift „Yes“. Alan, Chris und ich waren, zunächst mit Benoît David und Oliver Wakeman und später mit Geoff Downes und Jon Davison, die letzten neun Jahre zusammen als Yes auf Tournee gegangen. 2015 hatte sich dann noch Billy Sherwood zu uns gesellt. Wir fühlten uns völlig im Recht, gemeinsam als Yes hier zu sein. Was jedoch ARW (Anderson, Rabin und Wakeman) betraf, so versuchten wir, nicht mehr Zeit als nötig mit ihnen zu verbringen.

Schließlich begaben wir uns in den Festsaal, wo Dylan und ich mit Alan, Geoff und Billy sowie unserem Manager Martin Darville am Yes-Tisch saßen. Nachdem das Electric Light Orchestra und Joan Baez geehrt worden waren, wurden endlich wir zur Bühne gelotst. Rush-Gitarrist Alex Lifeson und sein Bandkollege Geddy Lee sprachen dort als Laudatoren über unsere Musik und stellten uns einzeln vor. Dann spielten wir „Roundabout“ mit dem so ehrgeizigen Geddy am Bass. Es erfüllte uns und sicherlich auch ihn mit großem Stolz, dass er Chris so würdig ersetzte. Wir lieferten eine astreine Version ab, da wir schon vorab bei der Probe besprochen hatten, in den Strophen Freiräume zu kreieren und den Refrain nur mit meiner Gitarre zu starten. Ich wechselte dafür zwischen meiner Variax für die Akustikparts und meiner zweitbesten E-Gitarre, einer Gibson ES-175D, hin und her. Ich beendete den Song wie auf der Platte mit ein paar akustischen Klängen. Neben Jon steuerte ich außerdem meine üblichen Gesangsparts bei. Auch glaube ich mich zu erinnern, dass Trevor nicht viele von Chris’ Parts sang. Im Anschluss daran hängte ich mir für „Owner Of A Lonely Heart“ einen gemieteten Rickenbacker-Bass um. Mittlerweile spiele ich ausschließlich nur mehr Bässe von Rickenbacker, und dieser hier war identisch mit meinem eigenen. Dabei handelte es sich um ein Sunburst-Modell von 2001, das darüber hinaus jenem Bass sehr stark ähnelte, den Chris selbst gespielt hatte.

Mit dem Einsetzen des aus vier Akkorden bestehenden Intros spielte ich den Bass genau so, wie er 1982 von Chris aufgenommen worden war. Die munter-fröhliche Schlusspassage uferte in eine ungestüme Jamsession aus, und ich schaffte es sogar, kurz zu einem „Duck Walk“ anzusetzen. Chuck Berry, dessen Markenzeichen diese kühne Einlage einst gewesen war, hatte erst unlängst das Zeitliche gesegnet und war an diesem Abend schon öfter erwähnt und gepriesen worden.

Die Veranstaltung wurde nicht nur als Livestream übertragen, sondern auch noch einmal in einer gestrafften Version im Fernsehen ausgestrahlt. Einige meinten, dass wir die beste Band des Abends gewesen seien. Es war mit gerade einmal zwei Songs sicherlich das seltsamste Set, das ich je mit Yes gespielt habe. Doch kam es mir so vor, als wäre da noch eine ganz andere Macht im Spiel gewesen, die es uns erlaubte, unseren Auftritt zu absolvieren und dabei nur minimal miteinander interagieren zu müssen. Wir blieben, auch als wir unsere Reden hielten, in zwei Lager gespalten.

Jon Anderson wirkte benommen und bedankte sich wiederholt bei seiner Frau Jane und ihren gemeinsamen Freunden. Alan sprach ebenfalls eine ganze Weile. Dann war ich an der Reihe. Ich war das einzige Mitglied von Yes, das sich vorbereitet und etwas notiert hatte, so wie es die Hall of Fame von uns erbeten hatte:

„Ich möchte mich herzlich bei allen Fans dafür bedanken, dass sie all die Jahre daran geglaubt haben, wir würden es verdienen, in diese besondere Ruhmeshalle aufgenommen zu werden. Ruhm bedeutet für verschiedene Menschen Unterschiedliches. Manche mögen sich danach sehnen, während andere ihren eigenen Bekanntheitsgrad lediglich zur Kenntnis nehmen.

Da die Musik noch lange nach ihrer Entstehung für sich selbst zu sprechen imstande ist, verschafft sie auch jenen Respekt, die leider nicht mehr unter uns weilen, und ermöglicht es den verbliebenen Mitgliedern, alle gebührend zu würdigen, die an den Ideen, Melodien, Texten, Arrangements und der generellen Ausrichtung der Musik von Yes beteiligt waren. Niemand kann uns die positive Resonanz unseres Publikums nehmen, dessen Ohren offenkundig ein wenig anders gepolt zu sein scheinen als jene der allgemeinen Hörerschaft. Doch zum Glück ist es in der Lage, unsere Texturen, Harmonien und Dissonanzen zu würdigen, da diese nun einmal notwendig sind, um Musik voller Dynamik und Dramaturgie, aber auch Bescheidenheit und Gefühl sowie nicht zuletzt Lautstärke als solche in Szene zu setzen. Oder wie Bill auf die Frage nach unserer Musik zu antworten pflegte: ‚Manchmal ist sie schnell, manchmal aber auch langsam!‘

Ich kann es kaum erwarten, meiner wunderbaren Frau Jan dafür zu danken, dass sie mich durch all die Höhen und Tiefen begleitet hat. Gleichzeitig gab sie unserer Familie stets Rückhalt, deren einzelne Mitglieder uns wiederum so stark beflügelt haben – Dylan und Zoe, Virgil und Zuni, Georgia, Drew und Diego, Steph und Adam.

Im Verlauf der letzten neun Jahre bemühten Alan White, bis zu seinem Tod Chris Squire und ich uns zusammen mit Geoff Downes, Jon Davison und Billy Sherwood darum, dem Standard, für den die Gruppe Yes aufgrund ihres ureigenen Konzepts steht, auch gerecht zu werden, was uns mit unseren jüngsten Tourneen, auf denen wir jeweils ein ganzes Album vortrugen, auch gelungen sein dürfte. Wir freuen uns schon darauf, weitere großartige Werke von Yes zu entstauben und zum Besten zu geben. Danke vielmals!“

Meine Worte wurden von den 17.000 Leuten im Publikum sehr herzlich aufgenommen. Viele Freunde und Fans, die alles online oder im Fernsehen mitverfolgt hatten, teilten mir mittels E-Mail, SMS oder persönlich mit, dass ihnen gefallen habe, was ich gesagt hätte. Ich war hocherfreut, dass die Leute zu verstehen schienen, worauf ich hinauswollte.

Wenig später wurden die Tische weggeräumt. Anstatt sich der Stimmung des Anlasses anzupassen, ließ Rick Wakeman, der alte Komiker, einige fragwürdige Zoten vom Stapel, was uns weniger gefiel. Derbe und banale Späße eben. Der Teleprompter signalisierte ihm mehrere Minuten lang ohne Erfolg, dass er Schluss machen solle, da die Zeit knapp werde. Eigentlich hätte ja noch Scotland Squire mit ihrer Tochter Xilan an ihrer Seite über ihren verstorbenen Mann Chris sprechen sollen. Doch darauf wurde schließlich aus akutem Zeitmangel verzichtet. Chris war diese spezifische Auszeichnung sehr wichtig gewesen, da sie eine große Anerkennung seitens der Branche darstellte. Als wir nun die Bühne verließen, dachte ich darüber nach, wie unfassbar abgeschmackt und kindisch diese Erfahrung gewesen war. „Was war los?“, fragte Scotland, worauf ich ihr antwortete, dass Rick weit übers Ziel hinausgeschossen sei – nicht nur hinsichtlich der Zeit, sondern auch dessen, was die Grenzen des guten Geschmacks betreffe.

Als Nächstes eilten wir hinter den Kulissen von Interview zu Interview. Einige davon fanden auch im Beisein von ARW statt, was dann letzten Endes desaströs und albern zugleich war. Als wir etwa alle nach unseren Plänen für das nächste Jahr, dem 50-jährigen Gründungsjubiläum der Band, gefragt wurden, meinte Jon Anderson: „Wir werden alle gemeinsam touren!“ Ich erstickte jegliche diesbezügliche Hoffnung sofort im Keim: „Auf keinen Fall, davon war nie die Rede!“ Dies entsprach vollauf der Wahrheit. Nichts schien weiter von der Realität entfernt zu sein als eine harmonische Zusammenarbeit dieser beiden verfeindeten Lager.

Die Rock and Roll Hall of Fame ermutigt ihre Acts mit besten Absichten dazu, sich für die Aufnahmezeremonie (und auch darüber hinaus) wiederzuvereinigen. Die Fans stehen diesem Aspekt ebenfalls sehr positiv gegenüber. Ihre Lieblinge können so ihre jahrelange Absenz zumindest in Ansätzen wiedergutmachen. Aber es ist nicht immer so einfach. Ein Beispiel dafür waren etwa ELO, die so wie wir 2017 aufgenommen wurden. Roy Wood spielte eine Schlüsselrolle in ihrer Entwicklung, doch entschied er sich dafür, an diesem Abend nicht mit seiner Band aufzutreten. So wurde er als einer von vielen mit einer kurzen Rede abgespeist. Das Gleiche galt auch für Steve Perry von Journey – er war zwar anwesend, doch verzichtete auf einen musikalischen Auftritt.

Die Gründe sind kompliziert, und jeder Fall ist anders gelagert. Oft spielen einige jüngere Mitglieder schon seit Jahren in einer Band, während andere längst nicht mehr mit von der Partie sind – manchmal aus eigenem Willen, manchmal aufgrund von persönlichen Konflikten. Die von vielen geliebte Musik aus der wichtigsten Schaffensperiode einer Band zu spielen, ist dann mitunter weniger ein Vergnügen als vielmehr eine Verpflichtung, der man eben mit einem versteinerten Grinsen nachkommen muss.

Am Tag darauf war der 8. April 2017 – mein 70. Geburtstag. Bevor Dylan und ich den Abendflug nach London erwischten, aßen wir mit dem Rest der Band in unserem Hotel zu Mittag. Ich freute mich sehr über das Geschenk meines lieben Freundes Charles Scott, der im Filmmusik-Business arbeitet. Es handelte sich dabei nämlich um einen Nachbau meiner Gibson ES-345 „Stereo“-Gitarre. Das Original war nach all den Tourneen und Studiosessions in die Jahre gekommen, doch dieses Modell von 1972 war in einem neuwertigen Zustand und bereit dafür, endlich gespielt zu werden. Nichts konnte mich nun noch in New York halten. Was ich wirklich wollte, war zu Hause mit Jan und der Familie etwas Zeit zu verbringen. Dylan und ich kamen am nächsten Morgen in London an. Wir taten so, als wäre immer noch mein Geburtstag, und verbrachten den Tag damit, dieses runde Jubiläum gemütlich zu feiern.

Diese 70 Jahre stellten eine ungeheure Reise dar: Freude, Glück, Schwierigkeiten, Kummer, Liebe, Verlust, Aufstieg, Schöpfung und Zerstörung. Manche Erinnerungen sind im vollen Farbspektrum, andere eher in Schwarz-Weiß gehalten.

Aber was sollte man anderes erwarten?

Kapitel 2 Lasst uns so tun, als ob …

Als ich etwa zehn Jahre alt war, träumte ich davon, Gitarre zu spielen und einer Künstlerexistenz zu frönen. Für mich gab es nur eines, nämlich auf diesem Instrument kontinuierlich besser und irgendwann einmal richtig gut zu werden.

Die ersten kleinen Schritte zur Erfüllung meines Traumes ereigneten sich in den Loraine Mansions, Widdenham Road, Hausnummer 34, im Nordlondoner Stadtteil Holloway, wo ich am 8. April 1947 das Licht der Welt erblickte. Ich war das jüngste von vier Kindern. Cyril, mein Vater, war Koch, der Ada, meine Mutter, kennenlernte, als beide im Ritz Hotel in Piccadilly arbeiteten. Ich glaube, sie war dort als Hausmädchen angestellt.

Während des Zweiten Weltkriegs kochte mein Vater in der Armee und dann in einem smarten Bankiersrestaurant namens The Palmerston in Bishopsgate in der City of London. Dort avancierte er schließlich zum Küchenchef, bestimmte jeden Tag das Menü und beaufsichtigte die Zubereitung jedes Gerichts. Gelegentlich brachte er auch sehr hochwertige Lebensmittel mit nach Hause, darunter Fleisch und Fisch, was wiederum die Ansprüche an anständige Lebensmittel über Jahre hinweg hochschraubte.

Dad war ein angesehenes Mitglied der International Academy of Chefs de Cuisine, deren britische Sektion sich jedes Jahr zu einem Symposium in Torquay in Devon traf. Er und meine Mum befanden sich oft unter den Gästen, und wir besitzen noch heute ein bemerkenswertes Album voller Erinnerungen an diese Zusammenkünfte, bei denen Dad Preise für blumige Tischdekorationen oder seine Tierfiguren und andere Motive, die er zumeist aus Zucker schuf, einheimste. Zwar bestand meine Mutter darauf, zumindest bei uns zu Hause zu kochen, doch ließ es sich Dad nicht nehmen, am Samstag selbst am Herd zu stehen. Dann gab es auch spezielle Gerichte wie etwa frittierte Äpfel und Bananen. Er zeigte mir auch, wie man Omeletts zubereitete. Doch wenn ich am samstagmorgens aufstand, bröckelte ich stattdessen lieber einen Käse in die Pfanne. Das ging viel schneller und einfacher als ein Omelett! Sobald der Käse dann geschmolzen war, konnte ich ihn mit einer Gabel essen. Außerdem brachte er mir bei, wie man Pfannkuchen machte beziehungsweise, wie man sie wendete. Es machte einen Heidenspaß, zuzusehen, wie hoch man die Pfannkuchen werfen und wieder auffangen konnte.

Die einzige Mahlzeit, mit der ich so gar nichts anfangen konnte, war der Sonntagsbraten – vermutlich ein erster Hinweis darauf, dass ich später Vegetarier werden würde. Seine Zubereitung dauerte immer ziemlich lange, und das unangenehme Aroma breitete sich währenddessen in unserer ganzen Wohnung aus. Leider bin ich einigermaßen empfindlich, was Gerüche betrifft. Bevor bei uns sonntags zu Mittag gegessen wurde, besuchten wir oft einen nahen Verkaufsstand, wo Muscheln und andere Meerestiere angeboten wurden. Deren Anblick und Gestank waren nicht weniger ekelhaft.

Dad verfügte über noch ein weiteres besonderes Talent, nämlich das Eisschnitzen. So formte er etwa für eine australische Bank ein Känguru, das dann im Rahmen einer abendlichen Veranstaltung der Filiale im Palmerston über das Büffet wachte. Vermutlich vermittelte seine Fähigkeit, diese Objekte zu schaffen, mir eine spezielle Wertschätzung für Eisschnitzerei und später auch feine Glasarbeiten. Auf meinen vielen Reisen habe ich stets Ausschau nach gläsernen Kunstobjekten gehalten und so im Verlauf der Zeit auch eine umfangreiche Sammlung zusammengetragen.

Ich war ein relativ ruhiger kleiner Junge, der sich damit begnügte, mit seinen Spielzeugautos und -zügen zu spielen. Auch besaß ich Armeefahrzeuge und Soldaten, mit denen ich Schlachten nachstellte. Dafür feuerte ich brennende Streichhölzer aus mit Sprungfedern versehenen Kanonen und Panzern im Maßstab 1:43. Nicht selten spielte ich mit meinem Bruder Philip, der zweieinhalb Jahre älter war als ich, bis wir uns schließlich in die Wolle gerieten. In der Regel zankten wir, weil der eine des anderen Armee auf dem Schlachtfeld ausgelöscht hatte. Da wir altersmäßig nicht weit auseinanderlagen, war sein Einfluss auf mich wahrscheinlich größer als der unseres ältesten Bruders John und unserer Schwester Stella. Philip arbeitete später beim Film und Fernsehen – als Cutter und Regisseur. Er lebt nun schon seit vielen Jahren mit seiner Frau Sarah im australischen Sydney und hat drei Söhne aus einer früheren Ehe namens Rufus, Paris und Blaise.

Meine Schwester Stella war die Nächstältere. Sie verdingte sich zunächst als Friseurin, bevor sie ihre Söhne Adrian und Jason großzog und dann eine Stelle im Management des Einkaufszentrums Brent Cross annahm. Heute lebt sie mit ihrem Mann Tony in Spanien. Stella hat mit Philip, John und mir in Holloway wohl einiges mitmachen müssen. John war ein richtiger Komiker. Erst neckte er Mum ob ihrer Kochkünste, dann verwickelte er uns in unserem bereits abgedunkelten Schlafzimmer noch in eine Kissenschlacht, bevor er zurück auf seinen Stützpunkt bei der Royal Air Force musste. Nachdem er ins Leben als Zivilist zurückgekehrt war, arbeitete er in der Möbel- und Textilindustrie. Mit seiner Frau Joyce hat er einen Sohn und eine Tochter, Christopher und Caroline, die wiederum eine Tochter namens Bethany hat.

Uns fehlte zwar der Vergleich mit anderen Haushalten, doch gab es keinen Grund, sich über viel zu beschweren. Ich genoss die Sommerabende, an denen ich stundenlang einen Ball gegen eine Wand kickte, die strahlenden Sonnenuntergänge und unsere Freitagabende, wenn wir quer durch London nach Putney fuhren, um dort an der Themse Fish and Chips zu essen und dann im Putney Common, einem schönen Park, herumzulaufen. Wenn dort die Dunkelheit hereinbrach, wurden wir von Fledermäusen gejagt. Am Wochenende fuhren wir oft nach Richmond oder Hampton Court. Nur ein einziges Mal besuchten wir einen Bauernhof auf dem Land. Das hinterließ einen bleibenden Eindruck – es war wie ein völlig anderer Planet für einen Jungen, für den London der Mittelpunkt des Universums markierte. Es sollten dann ganze zwölf Jahre vergehen, bevor ich erneut die Chance erhielt, die schöne englische Landschaft zu bestaunen und als solche zu schätzen.

Mit fünf Jahren kam ich in die Schule. Mum musste mich fast schon mit Gewalt dorthin zerren. Ich habe jedoch nicht nur an diesem ersten Tag geschrien, sondern noch an vielen der folgenden Tage danach. Die Schule beraubte mich meiner geliebten Freiheit. Von nun wurde ich danach beurteilt, wie gut ich sinnlose Informationen zu einer Vielzahl von Themen in meinem Kopf speichern konnte. Die Hungerford School hing über mir wie eine düster-bedrohliche Regenwolke. Es schien alles so unfair. Für diejenigen, denen in der Schule so gar nichts gefällt, sollte es irgendeine Art Alternative geben. Im Winter war die Dunkelheit, die am Ende des Schultages bereits hereingebrochen war, einigermaßen beängstigend. Ich wurde einmal Zeuge, wie ein Freund von mir in der Finsternis von einem Auto angefahren wurde und zuckend am Boden liegen blieb. Zum Glück war er nur leicht verletzt. Irgendwann einmal schlug mir dann ein aggressiver Junge einen Ziegelstein auf den Kopf. Ich musste ins Krankenhaus gebracht und genäht werden. Mit nur einem Stich zwar, aber immerhin. Und der Junge bekam es mit der Polizei zu tun.

An den Wochenenden hing ich mit meinen Freunden herum. Wenn uns eine Situation zu ungefährlich erschien, dann sahen wir eben selbst zu, dass sie gefährlicher wurde! So schossen wir etwa brennende Feuerpfeile auf strategische Ziele wie den Garten eines Freundes oder einen Kohlebunker. Chemie-Baukästen wurden verwendet, um Raketen zu befeuern, die von unseren selbst zusammengeschraubten Metallrampen aus gezündet wurden. Im Keller eines anderen Freundes aktivierten wir hingegen ein paar Rauchbomben. Oft genug schwelte mysteriöserweise Schwefel auf den Stufen hinauf zu den Wohnungen. Einmal drangen wir auch in ein verlassenes Kino ein und spielten inmitten von Staub und toten Tauben. Irgendwann wurde das aber ein wenig unheimlich, und ich entkam schließlich durch eine Tür, die nirgendwohin führte – außer man war in der Lage, eine drei Meter hohe Mauer, die mit Glasscherben bedeckt war, zu erklimmen. Da es nun einmal der einzige Ausweg war, versuchte ich genau das zu bewerkstelligen. Wie das Mitglied einer militärischen Spezialeinheit kraxelte ich die Wand hoch und sprang auf die andere Seite in die Freiheit. Ich erinnere mich noch, wie ich mit Staub und Schmutz bedeckt nach Hause kam und versuchte, mich zu verstecken, bevor ich mich waschen konnte. Doch vor Mum gab es kein Entkommen. Allerdings fragte sie bloß nach, ob auch alles in Ordnung sei …

Alles, was sowohl unser Nervenkostüm als auch unsere körperliche Ausdauer strapazierte, genoss höchste Priorität bei uns. Das wirkte wie ein Exorzismus gegen meine Ängste. Mithilfe meines törichten Wagemuts befreite ich mich somit schon sehr früh von der dunklen Seite. Doch rückten diese kindischen Herausforderungen schließlich Schritt für Schritt in den Hintergrund. Dadurch eröffnete sich die Möglichkeit, meine Fantasie für sinnvollere Unternehmungen einzusetzen.

Als ich zehn Jahre alt war, begann ich mich, für Musik zu interessieren. Sie motivierte mich geistig und körperlich. So spielte ich denn lebhafte Musik auf der Musiktruhe in unserem Wohnzimmer, wovon auch die Unordnung zeugte, die ich dabei hinterließ. Ich hüpfte zwischen Sofa und Sesseln hin und her und vermied dabei, den Boden zu berühren. Diese Art zu tanzen löste mich auf eine seltsame Weise aus meiner Wirklichkeit heraus, was mir sehr zusagte. Ich legte Platten von Marschkapellen und Schnulzensängern aus der Sammlung meiner Eltern auf, darunter auch Filmmusiken wie etwaSouth Pacific. Diese verwunschenen Abende wurden für mich eine Flucht aus meinem gewohnten, straff organisierten Alltag. Die Musik bot mir eine zweite Heimat. Das ließ sich aber nur sehr schwer kontrollieren.

Meine nächste Schule war die Barnsbury Boys in Islington. Ich war nun elf Jahre alt, man schrieb das Jahr 1958, und der Lehrplan gestaltete sich durchaus anspruchsvoll. Die einzelnen Fächer waren schwierig, und unbeholfene Lehrer bestimmten mit kompromissloser Autorität über uns. Nur der Werkunterricht und Technisches Zeichnen gefielen mir, wohingegen mir der ganze Rest schwerfiel. Die meisten Lehrer sahen in mir einen braven Jungen, doch konnte ich mich auch eigensinnig verhalten. In der Regel schlich ich auf leisen Sohlen die Flure entlang, ohne dabei groß Aufsehen zu erregen oder irgendwo anzuecken. Auf diese Weise vermied ich es gekonnt, von meinen Mitschülern gehänselt und vom Lehrpersonal zurechtgewiesen zu werden. „HOWE, HÖR GEFÄLLIGST AUF, AUS DEM FENSTER ZU STARREN!“, bringt meinen damaligen Schulalltag ganz gut auf den Punkt.

An der Schule herrschte ein Gewaltniveau, das mitunter aus dem Ruder zu laufen drohte – dies betraf sowohl Schüler als auch Lehrer. Als ich mich einmal ganz beiläufig im Werkunterricht über irgendetwas beklagte, wurde mir schon mit einem Lineal auf die Knöchel meiner Hand gehauen. Ein anderes Mal bezog die ganze Klasse Dresche mit dem Stock, weil ein Missetäter nicht zu seiner Regelüberschreitung stehen wollte. Er hatte, als der Lehrer mit dem Rücken zu uns stand, ein Tintenfass quer durchs Klassenzimmer gepfeffert. Einmal knöpften sich ein paar ältere Schüler meine Wenigkeit vor. Sie boxten und traten mich, aber nicht allzu hart.

Man erwartete von uns, so viel Lernstoff wie möglich aufzusaugen, bis ich nicht mehr imstande war, mit den fleißigeren und begabteren Jungs mitzuhalten. Französisch wurde gestrichen. Da bekam ich gar keinen Fuß in die Tür. Dafür musste ich nun aber ausgerechnet Spanisch lernen. Das entwickelte sich zu einem weiteren Fehlschlag, ähnlich dem Religionsunterricht. Die Lehrer, die uns im Turnunterricht betreuten, waren grob und unflätig. Sie ließen jedenfalls keine Gelegenheit aus, uns zu bestrafen. Für meinen Teil lief ich nämlich nicht so gern oben an der Sprossenwand entlang. Die war ganz schön hoch. Kaltes Duschen gehörte ebenfalls zum Pflichtprogramm. Ein Schwimmlehrer im Bad in der Hornsey Road stieß mich zweimal ins Wasser, und beide Male sank ich bis zum Grund des Beckens. Nur mit Müh und Not und gerade noch rechtzeitig erreichte ich die Wasseroberfläche, um nach Luft zu schnappen. Ich sollte daraufhin Jahrzehnte nicht mehr in ein Schwimmbad steigen. Der Mathelehrer Mr. Bayliss hatte immer ein paar Lineale dabei, mit denen er uns zu schlagen pflegte. Mitten im Unterricht machte er sich immer mal wieder für zehn Minuten aus dem Staub, um vor der Türe eine Zigarette zu quarzen. Wir konnten es riechen, wenn er zurückkam.

Jahrelang schon hatte ich um eine Gitarre gebettelt. Wie gesegnet ich mich doch fühlte, als im Dezember 1959 meine Gebete endlich erhört wurden! Im Alter von zwölf Jahren nahm mich mein Dad mit, eine Gitarre für mich auszusuchen. Es handelte sich dabei um ein deutsches Fabrikat – eine mit sechs Stahlsaiten bespannte und mit F-Löchern versehene Archtop-Gitarre, die wir für 14 Pfund in einem Laden am King’s Cross erstanden. Am Weihnachtstag erhielt ich sie schließlich formell überreicht.

Es wäre damals praktisch unmöglich gewesen, den Aufstieg des Rock’n’Roll zu verschlafen. Ich hatte somit schon ein paar der besten Gitarristen überhaupt zu Gehör bekommen, noch bevor ich selbst eine Gitarre besaß. Ein paar von ihnen sollten mich später in meinem Spiel beeinflussen. Manche von ihnen tun das sogar bis heute. Auf jeden Fall war durch das Hören dieser alten Schellackplatten aus der Sammlung meiner Eltern eine Art Grundstein gelegt worden.

Anfangs tat ich einfach bloß so, als würde ich spielen, obwohl ich eigentlich nicht wusste, wie das ging. Nachdem ich Marschkapellen und Schnulzenheinis hinter mir gelassen hatte, entwickelte ich eine Vorliebe für Les Paul sowie seine mehrspurig aufgenommenen und mitunter beschleunigt abgespielten Gitarren, die vor Hall und Echo nur so strotzten, ohne dass mir das sonderlich bewusst gewesen wäre. Auch interessierte ich mich für die Spieltechnik von Jimmy Bryant & Speedy West. Dieses Duo versah abwechselnd Tennessee „Ernie“ Fords Country/Hillbilly-Aufnahmen wie „Shotgun Boogie“ mit aufregenden Gitarren- und Steel-Guitar-Solos. Sie waren beide zwei wirklich bahnbrechende Pioniere. Ich hörte diese Musik via Musiktruhe unserer Familie, einer Kombination aus Radio und Schallplattenspieler. Bald schon aber besaß ich meinen eigenen Plattenspieler. Wenn ich damit Musik hörte, versuchte ich, die Shadows und Duane Eddy auf der Gitarre zu begleiten.

Lehrbücher für angehende Gitarristen stellten keine große Hilfe für mich dar, obwohl mirDance Band Chords For The Guitarvon Eric Kershaw durchaus zusagte. Damit erlernte ich unterschiedliche Akkordumkehrungen sowie auch ein paar komplexere Griffe, wie sie nicht allzu häufig im Rock’n’Roll Anwendung finden. So saß ich in meinem Zimmer in unserer Wohnung in Loraine Mansions und übte Akkordwechsel und Tonleitern. Auch probierte ich, mir selbst Sachen einfallen zu lassen, die sich an den Gitarrensolos jener Tage orientierten. Schrittweise war ich bald in der Lage, mir das gesamte Griffbrett in meinem Kopf bildlich vorzustellen. Ich konnte nun gewisse Muster heraushören und mir vorstellen, wo ich mit meinen Fingern hinmüsste, um bestimmte Noten oder Akkorde zu spielen. Es fühlte sich an, als müsste ich fortan zwei parallel verlaufende Leben unter einen Hut bringen. Als ob ich Kopf voraus ins kalte Wasser gesprungen wäre! Zuerst dachte ich, dass es ein guter Einstieg sein müsste, Gitarre im Stil der Tanzbands zu spielen. Oft beobachtete ich Gitarristen im Fernsehen, die ihre Akkorde zu den Bigbands improvisierten. Sie trieben zusammen mit dem Bass und dem Schlagzeug den Rhythmus voran – auf gewöhnlichen Archtop-Gitarren, wie ich selbst eine hatte. Ich stellte mir vor, wie ich auf der Bühne stünde, neben einem Sänger, und auf den Einsatz für mein Solo wartete, etwa während eines zwölftaktigen Breaks oder eines einfachen Riffs. Am besten war es wohl, die gitarrenlastigen Instrumentalstücke jener Zeit zu lernen. Wer sich diese aneignete, löste quasi das Ticket zur Mitgliedschaft in einer Band.

Gleichzeitig recherchierte ich ständig neue Gitarristen. So wurde etwa Chet Atkins bald mein absoluter Lieblingsgitarrist.Teensvillevon 1960 war mein erstes Album von Atkins. Seine Country-Picking-Arrangements hatten einen großen Einfluss auf mich. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, ihn auf meinem Plattenspieler anzuhören. Obwohl manchmal auch Gesangsharmonien zum Einsatz kommen – und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt –, vermag nichts von seinen außergewöhnlichen Darbietungen abzulenken. Wie er mit dem DeArmond Volume & Tone Pedal umging, war bahnbrechend. Er hatte sich diese Technik bei den Steel-Guitar-Spielern abgeschaut. Es ist vor allem seine Daumen-Technik in Kombination mit der Melodielinie, oft noch um einen Akkord ergänzt, die mich verblüfft. Er nahm sich oft selbst bei sich zu Hause auf. Sein Sound entsprang sowohl seiner gefühlvollen rechten Hand als auch seinem Talent als Produzent. Er schlug die Saiten überraschend soft an und bewegte seine linke Hand mit großer Eleganz und Logik über das Griffbrett.

Ich hätte zwar gern alle seine Platten gekauft, doch waren nur ein paar davon in Großbritannien erhältlich. AufChet Atkins’ WorkshopundFinger-Style Guitarist der Sound einfach unfassbar gut. Er brachte seine Gretsch förmlich zum Swingen und Singen. Ungefähr zur selben Zeit wie Chet trieb auch Les Paul seine Karriere voran, und ich besitze von beiden ihre ersten 10-Inch-Schallplatten. Ob ihr mir glauben wollt oder nicht, aber sie heißen beideGalloping Guitars.

Chets Lebensgeschichte enthält gleich mehrere historische Meilensteine. Obwohl er lange als verkannter Held galt, wurde er letzten Endes für seine beispiellosen Leistungen rund um die Countrymusik mit vielen Auszeichnungen überhäuft. Ich durfte ihn mehrmals treffen, etwa im Rahmen eines Konzerts in London, wo er in den Achtzigerjahren mit Doug Turner auftrat, der selbst wiederum ein unglaublicher Gitarrist im Stil von Chet ist – was eigentlich noch eine grobe Untertreibung darstellt. Nach der Show überreichte ich Chet die Noten zu „Clap“. Ich wäre ja komplett durchgedreht, wenn er es jemals gespielt oder sogar aufgenommen hätte! Das letzte Mal sahen wir einander in den Neunzigerjahren, als wir beide gemeinsam mit Larry Coryell und Herb Ellis in einer vom Gitarrenhersteller Gibson veranstalteten Konzertreihe auftraten. Diese Shows fanden im Rahmen einer Musikmesse in Frankfurt am Main statt. (Larry und ich ergriffen am letzten Tag die Gelegenheit, zusammen zu jammen. Auch er war ein fantastischer Gitarrist.) Chet und ich fuhren allabendlich gemeinsam zum Club, und ich löcherte ihn mit Fragen nach Details zu einzelnen Aufnahmen. Allerdings konnte er sich nur an ein paar seiner Gitarren-, Verstärker- und Mikrofon-Einstellungen erinnern. Er hatte einen entspannten Sinn für Humor und verstrahlte diese gewisse Herzlichkeit. Ich fragte ihn auch, ob er vorhabe, noch einmal etwas mit Les Paul aufzunehmen. „Ach, nur wenn er mich anruft!“, antwortete Chet lapidar.

Angesichts seines Spiels entdeckte ich, wo ich mich selbst am wohlsten fühlte. Nicht etwa, indem ich ihn imitierte, sondern vielmehr, indem ich eigene Stücke schrieb, in denen ich auf ein paar seiner Country-Picking-Techniken zurückgriff. Er hat diesen Stil zwar nicht selbst erfunden, aber doch weiterentwickelt – nicht zuletzt für die elektrische Gitarre. Auch Merle Travis darf nicht unerwähnt bleiben, da Chet dort weitermachte, wo dieser aufgehört hatte. Scotty Moore, der ursprüngliche Gitarrist von Elvis, führte diese Spieltechnik dann in den Rock’n’Roll ein. Nur Chet war nun einmal eben der Meister, was das Picking anging – sein Stil wurde Thumb-Picking, Travis-Picking, Fingerpicking, Cross-Picking oder sogar Claw-Picking genannt. Chets DVDsRare Performances By Chet Atkins Volume 1 & 2sind sehr gute Retrospektiven, und auch all seine Aufnahmen – vielleicht mit Ausnahme vonChristmas With Chet AtkinsundSing Along With Chet Atkins– sind es wert, gehört zu werden, so etwa die bereits genanntenFinger-Style Guitar,TeensvilleundWorkshopoder auchDown HomeundThe Other Side Of Chet Atkins.

Mein beschaulicher Alltag wurde dann durchbrochen, als ich mit 13 im Jahr 1960 einen üblen Husten aufschnappte. Ich schwöre, das war eine ganz schlimme Sache, die sich über zwei Monate hinzog. Immer wieder litt ich unter heftigen Husten- und Erstickungsanfällen. Zur Behandlung wurde in meinem Zimmer in der Nacht Kohlenteeröl entzündet. Ich glaube, dass das Halluzinationen bei mir auslöste, da meine Träume plötzlich völlig irre waren. Ich hatte schon zuvor sehr lebhaft geträumt, wobei ich oft irgendwo zwischen Wach- und Schlafzustand zu schweben schien. Einmal saß ich etwa auf einem Elefanten, der irgendwo in Indien durch Wände stürmte. Das war extrem bizarr! Seltsamerweise beruhigteTeensvillemeine Nerven aber, wenn ich mich zum Schlafen niederlegte, und lenkte mich von abstrusen Gedanken ab.

Zurück zur Musik. Ich interessierte mich weiterhin für Gitarristen, die die Explosion der Rockmusik vorweggenommen hatten. Django Reinhardt, der bei einem Brand seines Wohnwagens einst schwer verletzt worden war, spielte seine Maccaferri-Gitarre nur mit den zwei voll funktionsfähigen Fingern seiner linken Hand. Dennoch war sein Spiel wild und aufregend – samt epischen Läufen quer über das ganze Griffbrett, etlichen Triller- und Vibrato-Einlagen, die seine oft radikalen Ideen noch betonten. Ich kaufte mir ein 10-Inch-Album von ihm, auf dessen Cover nur eine einzelne Saite zu sehen war. Es trug den schlichten TitelDjangound enthielt Aufnahmen von 1934 und 1935, die zum ersten Mal 1957 veröffentlicht worden waren. Zusammen mit Stéphane Grappelli führte er das Quintette du Hot Club de France an, eine der damals angesagtesten Jazz-Combos Europas.

Ich lauschte auch dem lieblichen Klang von Wes Montgomerys Gibson L-5, den er oft mithilfe seines Oktavspiels noch erweiterte. Das hieß, dass er zwei Töne, die eine ganze Oktave auseinanderlagen, gleichzeitig spielte. Außerdem hörte ich Tal Farlow und ließ mich von seinem Spiel hypnotisieren und in andere Gefilde entführen. Er war ein Gitarrist, der vor allem bei seinen Kollegen hohe Wertschätzung genoss. Ich entdeckte zudem noch viele weitere großartige Gitarristen. Weniger bekannten, aber umso begabteren Musikern zuzuhören, empfand ich als ungemein bereichernd. Nicht alle Könner streben nach dem großen Erfolg. Manche schoben lieber eine ruhige Kugel, gaben sich mit einem passablen Auskommen zufrieden und mieden das gleißende Rampenlicht. Dahinter verbirgt sich eine Weisheit, für die ich große Bewunderung hege.

Wo man damals auch hinlief, überall erklangen Instrumentalnummern von Gitarrenbands wie den Ventures, Shadows, Spotnicks oder Gladiators. All diese Bands erlebten damals ihre absolute Blütezeit und lieferten etliche Hits ab. Meine stetig wachsende Sammlung von Gitarrenmusik nahm mehr und mehr Platz ein, doch gelang es mir, sie beisammenzuhalten und diesem Archiv bis heute immer neue Platten hinzuzufügen. Später gesellten sich auch etliche Wiederveröffentlichungen auf CD und Boxsets sowie diverse Raritäten wie 10-Inch-Alben, frühe Single-Veröffentlichung und sogar noch ältere Schellacks, vor allem von zeitgenössischer Banjo- und Gitarrenmusik, hinzu.

Während ich heranwuchs, lernte ich auch einige Gitarristen persönlich kennen, wie etwa Ray Russell. Er war ein sehr vielseitiger Gitarrist, der auch mit dem amerikanischen Jazz-Arrangeur Gil Evans zusammenarbeitete, was ich selbst auch sehr gern getan hätte. Dann war da noch Yosel, der eine Gibson Les Paul Special spielte, die ich zu den besten Gitarren für Rockmusik zähle. Ich besuchte seine Konzerte in einem Jugendclub in Islington und hing bei ihm zu Hause in Holloway ab, um so viel wie möglich von ihm zu lernen. Auf jeden Fall erhielt ich durch ihn wichtige Einblicke, was es hieß, ein Rockgitarrist zu sein.

1962 ging ich von der Schule ab. Das war der frühestmögliche Zeitpunkt, und ich war gerade einmal 15. Alles, was ich dachte, war: „Nichts wie weg hier!“ Ich hatte alle sieben Teilprüfungen meiner O-Level-Examen versemmelt, obwohl ich davon ausgegangen war, wenigstens im Werkunterricht reüssieren zu können. Mein Bruder Philip hatte vor mir bei seinen Prüfungen noch brilliert und legte schlussendlich auch noch seine A-Level-Examen an der Grammar School ab.

Ich startete daraufhin eine dreijährige Lehre als Klavierbauer bei Barrett Sound am York Way, das sich in Gehdistanz von zu Hause befand. Das war der einzig musikalisch orientierte Job, den ich mit meiner Schulausbildung machen konnte. Am ersten Tag musste ich eine Schwalbenschwanzverbindung aus zwei Stücken Holz basteln. Zum Mittagessen ging ich nach Hause und machte mir dabei ernsthaft Sorgen darüber, dass der Lärm vom Stimmen der Klaviere mein Gehör beeinträchtigen könnte! Noch vor dem Mittagessen am nächsten Tag hatte ich bereits hingeschmissen. Ich konnte es keine Minute länger ertragen, all das Gestimme, Gehämmere und Gekratze anhören zu müssen.

Als Nächstes putzte ich als Teilzeitkraft teure Buden im Norden Londons. Dann arbeitete ich sechs Monate lang bei Saville Records, einem Laden in der Holloway Road. Da stand ich nun – mit meiner Gitarre, meinen dicken Lippen (die Leute sagten, ich sähe wie ein Junge aus Indien aus) und tat mich schwer, meine Persönlichkeit und mein Aussehen zu akzeptieren. Da ich dachte, ich müsste so organisiert wie möglich vorgehen, wenn ich mit anderen gemeinsame Sache machen wollte, entwickelte ich schrittweise meine eigenen Moralvorstellungen und Zielsetzungen hinsichtlich des Musikmachens und nahm mir vor, meine Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. Auch lernte ich, so viele Songs wie möglich zu spielen, feilte an meiner Technik, mit dem Ziel, das Spiel auf allen 6 Saiten über 17 Bünde hinweg zu beherrschen. Ich trainierte mein Gehör, die unterschiedlichen Eigenschaften der jeweiligen Gitarren auf meinen Platten zu erkennen. Dann kaufte ich mir von einem Freund, der in meiner Straße wohnte, eine E-Gitarre – eine Guyatone LG650 – und einen Verstärker, ebenfalls von Guyatone. Wenig später startete ich mit dem Bassisten Kevin Driscoll eine Gruppe namens The Syndicats, der sich schon bald Sänger Tom Ladd und Schlagzeuger Johnny Melton anschlossen.

Zunächst spielten wir einmal in der Woche im Prison Club, wo Häftlinge des Pentonville Prison nach den Auftritten die Aufräumarbeiten erledigten. Wir rockten in einem langegezogenen, Kantinen-artigen Raum, und ich erinnere mich noch genau an den Sound meines Bühnenverstärkers, einem Watkins Dominator, der richtig Stoff gab. Außerdem ergatterten wir ein dauerhaftes Gastspiel im Swan, einem Pub in der High Road in Tottenham. Ein paar gute Freunde und ich fuhren dann zusammen früh morgens beziehungsweise sehr spät am Abend mit dem Bus zurück nach Holloway, nachdem wir uns die Nacht um die Ohren geschlagen und jede Menge Spaß gehabt hatten. Ganze eineinhalb Jahre lang spielten wir allabendlich von Donnerstag bis Samstag und am Sonntag noch einmal zur Mittagsstunde sowie auch am Abend einen bunten Mix aus Chuck Berry, Pophits und ein paar obskuren Nummern. Ich sang etwa „Down The Road A Piece“, einen der wenigen Chuck-Berry-Songs, die er nicht selbst geschrieben hatte. Die Rolling Stones nahmen ihn 1965 für ihre zweite LP in einer eigenen Version auf.

Wir gaben uns große Mühe, Kneipenschlägereien mit Betrunkenen aus dem Weg zu gehen. Wenn wir am Samstagabend auf der Bühne standen, ging es hinter uns, auf der anderen Seite des Fensters, draußen auf der Straße nämlich zumeist rund. Lautstarke Streitereien führten oft zu körperlicher Gewalt. Dies wiederum zog die Polizei an, die diese Konflikte dann schlichten musste. Inzwischen versuchten wir, weiterzuspielen. Unsere Beschallungsanlage, eine PA von Meazzi, verstärkte den Gesang, und unsere Verstärker liefen so laut, wie wir eben durften. Man konnte uns jedenfalls noch am Ende der Straße hören.

Gitarre zu spielen bedeutete mir eine Menge. Dank ihr konnte ich mich über Wasser halten und verdiente sogar ein bisschen Kohle dabei. Auch beabsichtigte ich, meinen eigenen Stil zu entwickeln und eigene Songs zu komponieren, aber fürs Erste schlug ich vor, unser Repertoire mit wenig bekannten Songs wie „Blue Drag“ von Django Reinhardt, „Mama Turn Your Dampers Down“ von Blind Boy Fuller und dem Titeltrack von Chet Atkins’Teensvilleaufzufüllen. In Kombination mit den aktuellen Hits, etwa von den Beatles, ergab das eine witzige Mischung.

Es fiel mir schwer, immer die exakt richtigen Noten in der exakt richtigen Reihenfolge zu spielen, wenn ich mir die Songs beibrachte. So verbrachte ich viele Stunden damit, die jeweiligen Platten verlangsamt abzuspielen, um die Songs irgendwann doch auf die Reihe zu bekommen. Die Musikindustrie war von den lärmigen, leicht zerbrechlichen, schweren und schnell verstaubten 78er-Schallplatten aus Bakelit zu kleinen 45er-Singles, EPs und LPs auf 33 Umdrehungen in der Minute gewechselt. Diese neuen Formate waren echt aufregend. Wenn man ein Album, das man eigentlich auf 33 Umdrehungen in der Minute abspielte, auf 16 Umdrehungen verlangsamte, bekam man immer noch die dieselben Noten zu hören – nur eben eine Oktave tiefer. Aber Les Paul hatte natürlich schon in den späten Vierzigerjahren auf 78er-Platten großartig geklungen.

Paul war am 9. Juni 1915 in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin als Lester William Polsfuss zur Welt gekommen. Ihm verdanken wir so viele Innovationen, etwa in Bezug auf Mehrspuraufnahme- und Varispeed-Technik, die er nicht nur für Gitarren, sondern auch für den Gesang seiner Frau Mary Ford einzusetzen wusste. Songs wie „Whispering“ waren unglaublich beschwingt, „Lover“ klang eigentümlich und bizarr, und die unfassbar guten Arrangements mitsamt gewaltigen Harmonieblöcken waren enorm mitreißend. Diese Songs behielt ich für immer im Kopf. „How High The Moon“ und „The World Is Waiting For The Sunrise“ sind beides absolute Klassiker. Seine früheren Platten enthielten etwas konventioneller ausgerichteten Jazz. Sein erfinderischer Geist ermöglichte es ihm, die elektrische Gitarre als Instrument mit solidem Korpus quasi neu zu ersinnen, obwohl dieser Ansatz auch schon durch die Steel Guitar zu einem gewissen Grad etabliert worden war. Doch selbstverständlich waren es die Sounds, die er seinen Gitarren entlockte, denen er seine Berühmtheit ursprünglich zu verdanken hatte. Ich nehme mal an, dass es seinem Ruf auch nicht schadete, dass Gibson 1953 ein neues Gitarrenmodell Les Paul nannte. Bei „It’s Been A Long, Long Time“ spielt er ein paar seiner subtilsten und gefühlvollsten Melodielinien.

Les Paul, dieser liebenswerte Typ, der mit Vorliebe auch einmal die Regeln abänderte, erwischte mich gleich zweimal auf dem falschen Fuß. Ich lernte ihn nämlich in den späten Siebzigerjahren persönlich kennen. Das erste Treffen ereignete sich im Rahmen einer Gibson-Veranstaltung in einem Hotel am Heathrow Airport. Er signierte die Spannstab-Abdeckung meiner einmaligen, mit vier Tonabnehmern bestückten Les Paul Custom. Etwas später war ich eingeladen, mit Les und seiner Rhythmussektion gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Wir spielten zunächst einen zwölftaktigen Blues, bevor er mich fragte, ob ich eine ganz bestimmte Nummer kennen würde, was ich hastig verneinte. Er drehte sich dennoch zu seiner Band um und zählte ein. Dann spielte er einfach eine Runde vor sich hin, bis er sich mir zuwandte und signalisierte, dass ich nun übernehmen solle. Zum Glück fand ich ein paar Noten, mit denen ich einen Fuß in die Tür bekam. Darauf konnte ich aufbauen und entschied mich dann für einen einfachen Oktaven-Ansatz, der es mir ermöglichte, den richtigen Ton zu treffen, wie es die Situation erforderte. Ganz spontan und nach Gehör!

In den Neunzigerjahren besuchte ich eine seiner immer am Montag stattfindenden Shows im New Yorker Club Fat Tuesdays. Noch vor dem Konzert kam er zu mir rüber und verwickelte mich rasch in ein Gespräch. Er schenkte mir eine „Les Paul“-Baseballkappe, signierte sie pflichtbewusst und fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm zu spielen. Ich versuchte, ihm diese Idee auszureden. „Es ist mein freier Abend. Ich bin nur zum Zuschauen gekommen“, erklärte ich ihm. Er nahm das zwar zur Kenntnis, doch dann verkündete er während seines Auftritts, dass ich mich im Publikum befände und direkt vor der Bühne säße. Ich erhob mich und verbeugte mich. Da rief er mir zu: „Komm doch hoch und spiel etwas, Steve.“ Daraufhin stieg auch das Publikum ein. Widerwillig erklomm ich die Bühne und suchte mir aus einem aufgereihten Arsenal von drei oder vier Les Pauls eine Gitarre aus.

„Ich setze mich inzwischen mal an die Bar, Steve, während du ein paar Nummern spielst!“, erklärte er. Da fühlte ich mich ziemlich angeschmiert. Ich bin geliefert, dachte ich mir.

Doch dann gelang es mir, ihn aus der Reserve zu locken. Ich erinnerte mich an zwei seiner Nummern. So spielte ich zuerst „Whispering“ und dann noch „Bye Bye Blues!“, beide eher in der Art von Chet Atkins gehalten. Ich rutschte wie Les über die Saiten, um ihn so zurück auf die Bühne zu locken. So bestand ich etwa darauf, einen zwölftaktigen Blues zu spielen, und begann eine Version von „D-Natural Blues“ von Wes Montgomery. Das machte Spaß und sorgte für Chancengleichheit.

Als Innovator war Les seiner Zeit stets voraus. Seine Idee eines Aufnahmegeräts, dessen acht Spuren präzise aufeinander abgestimmt liefen, führte zu Nebeneffekten wie etwa jenem Rückwandecho, das viele frühe Gesangsstimmen im Rock begleitete, sowie lange nachhallenden Verzögerungseffekten und Bandsynchronisierung oder ermöglichte auch, den Sound schrittweise aufzubauen. Er schwor auf schallweiche Tonabnehmer, obwohl sich diese nie durchsetzen konnten. (Nur ein einziges Modell der Les-Paul-Gitarre ist mit solchen Tonabnehmern versehen worden. Ich spielte so eine bei „Cactus Boogie“ aufThe Steve Howe Album.)

Les nahm auch zwei Alben mit Chet Atkins auf. Sie ergänzten einander gut, und darüber hinaus gab es auf diesen Scheiben auch noch Wortwechsel und Gesang zu hören. Les Paul begriff als Erster das enorme Klangpotenzial einer Gitarre sowie ihre Eignung für Effekte und diverse Verfahren. Doch waren es letzten Endes die von ihm gespielten Noten, die am meisten Spaß machten.

Kapitel 3Ein erster Schritt

Nach zwei Jahren voller Konzerte und unzähligen Proben betrat ich 1964 zusammen mit den Syndicats zum ersten Mal ein Aufnahmestudio.

Ich war noch nicht einmal 17 Jahre alt und spielte immer noch meine winzige Guyatone. Außerdem besaß ich eine Burns Jazz mit solidem Korpus, aber für diesen Anlass griff ich auf meine Antoria zurück. Wir nahmen in Joe Meeks Studio RGM Sound auf, das sich praktischerweise in der Holloway Road befand – nur zwei Straßen von meinem Elternhaus entfernt. Es war Kevin Driscolls Mutter, die uns bei diesem Vorspiel bei Meek, einem der angesagtesten britischen Produzenten, ablieferte. Wir schleppten unsere Ausrüstung das Treppenhaus hoch und bauten sie in einem Raum auf, von dem aus man die Busse und LKWs überblicken konnte, die die Holloway Road Richtung Highgate beziehungsweise Highbury entlangfuhren.

Die Studiowände waren mit Eierkartons beklebt, um so den Schall ein wenig in die Schranken zu weisen. Wir wurden in den Regieraum gebeten, dessen Boden mit Tonband-Schnipseln übersät war. Die mussten sich über Wochen oder gar Monate angesammelt haben. Meek erklärte uns, wie er seine zweispurigen Aufnahmegeräte und RCA-Mischpulte einzusetzen gedachte, die direkt an der Wand befestigt waren. Dann nahmen wir „Maybellene“ von Chuck Berry auf. Wir spielten die Musik in einem eher schnellen Tempo, was wir perfekt hinbekamen. Unser Drummer Johnny Melton bearbeitete seine Basstrommel samt seinem restlichen Schlagzeug, während Kevin auf seiner Bassgitarre ganz nah am Beat blieb. Tom Ladd sang seine Vocals in Meeks berüchtigtem Klo ein, das er angeblich für sämtliche Gesangsaufnahmen nutzte. Mein Solo steuerte ich später am Tag noch an derselben Stelle bei.

Die B-Seite sollte mit „True To You“ einen Song enthalten, den Tom und ich gemeinsam geschrieben hatten. Das Tempo war verhaltener und die Tonart etwas tiefer gewählt. Doch nachdem wir fertig waren, beschleunigte Joe die Aufnahme, bis alles ein bisschen nach Mickey Mouse klang. Wie aus einem Zeichentrickfilm eben. Ein anderer Trick bestand darin, die Tonhöhe des Tonbands um einen Halbton zu senken. Der Gesang konnte dann im Anschluss beschleunigt werden, um das Erreichen gewisser hoher Töne zu ermöglichen.

Unsere Single erschien schlussendlich im März 1964, kurz vor meinem 17. Geburtstag, was der örtlichenIslington Gazetteeine eigene Meldung wert war. Wir arbeiteten auch weiterhin mit Joe zusammen, obwohl ich ihn oft genug daran erinnern musste, dass ich eine Freundin hatte, da er manchmal – nebst anderen offenkundigen Komplimenten – erwähnte, wie sehr ihm meine Hosen gefielen. Das konnte mitunter unangenehm sein.

Ende des Jahres kaufte ich die beste Allround-Gitarre, die man sich nur wünschen konnte. Mein Dad streckte mir 40 Pfund als Anzahlung vor, und im Verlauf von zwei oder drei Jahren zahlte ich das gute Stück in monatlichen Raten ab. So konnte ich mir jene herrliche Gitarre leisten, die mir bis heute große Freude bereitet, nämlich meine Gibson ES-175D. Damals kostete sie 210 Pfund – und heute über 4000 Pfund! Ich bestellte sie bei Selmer’s, einem großen Gitarrenhändler in der Charing Cross Road in London. Dann musste ich erst einmal zwei Monate warten, bis diese wunderschöne Gitarre endlich geliefert wurde. Ich eilte daraufhin nach Hause, um sie über meinen Fender-Tremolux-Verstärker spielen zu können. Sie klang fantastisch. Der vordere Tonabnehmer erinnerte mich an den Sound Kenny Burrells, der bis heute zu meinen liebsten Jazz-Gitarristen zählt. Der hintere Tonabnehmer verfügte über einen ungestümen Rocksound. Zusammen ergaben sie einen richtig großen, heftigen Sound – eine Kombination, auf die ich mich in meiner Karriere regelmäßig verlassen sollte.

Die ES-175 wurde zum ersten Mal 1949 in der Gibson-Fabrik in Kalamazoo in Michigan gebaut. Zunächst mit einem einzigen P90-Tonabnehmer, dann ab 1953 in doppelter Ausführung – deshalb auch das „D“ hinter dem „ES-175“. 1957 wurden die bisherigen Tonabnehmer gegen revolutionäre Brummkompensationsspulen, sogenannte Humbucker, ausgetauscht, die selbst heute noch kopiert werden. Ursprünglich spulten weibliche Angestellte die Tonabnehmer in der Gibson-Fabrik auf und führten dabei angeregte Gespräche, ohne zu ahnen, welch legendäres Produkt sie gerade herstellten. Diese originalen Pickups, die mit einem Aufkleber („patent applied for“) versehen wurden, sind heute noch heiß begehrt. Selbst nachdem das Patent ausgestellt worden war, wurden die Tonabnehmer noch eine Zeit lang mit einem solchen Aufkleber beklebt. 1964, als ich meine Gitarre kaufte, wurden 349 ES-175s hergestellt. Bis 1990, als Gibson aufhörte, derlei Zahlen zu veröffentlichen, entstanden ungefähr 37.000 Exemplare. Dieses Modell wird bis heute in vielen Varianten produziert – darunter etwa auch mein eigenes SH-Modell, das zwischen 2003 und 2014 gebaut wurde und die Spezifikationen meines 1964er-Modells imitierte. Ich erhielt Prozente auf die Verkäufe sowie jedes Jahr ein paar Exemplare. Viele Jazz-Gitarristen haben sich für mein Modell entschieden, etwa Wes Montgomery, Jim Hall, Joe Pass, Kenny Burrell und Howard Roberts. Auch andere Musiker erhielten ihre eigenen Modelle, darunter Johnny Smith, Barney Kessel, Tal Farlow und Hank Garland. Für Billy Bird wurde etwa die Byrdland gebaut. Gibson wurde im Verlauf der Jahrzehnte von Hunderten Gitarristen beworben, doch das beliebteste Modell ist bis heute die Les Paul. Meine erste Gibson galt eigentlich nicht als Rockgitarre, doch fand ich Methoden, um die Rückkoppelungen mithilfe meines Lautstärke-Pedals und der Verstärker-Einstellung zu unterdrücken. Alles, was dafür getan werden musste, war, den Bassregler nur ein wenig aufzudrehen, um jegliches Feedback zu eliminieren. Aber nur ein bisschen mehr – und man hatte ein Problem …

Die Geschichte der elektrischen Gitarre kann ganz schön verwirrend sein. Schon 1924 schlug Gibsons meisterhafter Mandonlinen- und Gitarrenbauer, der hochverehrte Lloyd Loar, eine Gitarre vor, die mithilfe eines „elektrostatischen Systems“ verstärkt werden sollte. Doch Gibson lehnte dies ab. Daraufhin baute und verkaufte Loar sein eigenes Modell, die Vivi-Tone, in geringer Stückzahl und relativ erfolglos. Rickenbacker baute seine erste elektrische Lap-Steel-Gitarre mit dem Spitznamen „Bratpfanne“ im Jahr 1931, bevor man 1934 die Spanish Electric folgen ließ. DeArmond und Dobro stellten bald neue Tonabnehmer her. 1936 gelang es dann Walter Fuller, Gibson davon zu überzeugen, sich auf das elektrische Abenteuer einzulassen. Daraus resultierte die Gibson ES-150, die mit einem ursprünglich von Lyon & Healy gebauten Verstärker kombiniert wurde. Diese Gitarre verfügte über einen elektromagnetischen Tonabnehmer, den Charlie Christian brillant für seine Zwecke einzusetzen wusste. Bei ihm handelte es sich um den ersten elektrisch verstärkt spielenden, Single-Note-Jazzgitarristen überhaupt.

Gibsons Gründer und Namensgeber Orville Gibson kam 1856 in Chateaugay im Bundesstaat New York zu Welt. Ihm verdanken wir Innovationen in Bezug auf sämtliche mit Bünden versehenen Saiteninstrumente. Er adaptierte charakteristische Merkmale der Geige wie deren F-Löcher und geschnitzte oder gewölbte Oberflächen für Gitarren und Mandolinen, die er von Hand baute. Er überwachte den Übergang zur Massenproduktion in seiner Fabrik in Kalamazoo, damit man der Nachfrage nach Banjos, Mandolinen und Gitarren auch gerecht werden konnte. Sein Vermächtnis erstreckte sich weit über seinen Tod im Jahr 1918 hinaus. Ab den Achtzigerjahren stand Gibsons wichtigste Produktionsstätte in Nashville, während die Spezialanfertigungen in Memphis gebaut wurden. Einmal schickten sie mir eine schwarze 175 SH mitsamt goldener Hardware. Dafür war ich natürlich sehr dankbar. Bei Gibson behandelte man mich immer sehr gut!

So brachte ich nun meine neue Gitarre damals auch zur nächsten Aufnahmesession der Syndicats mit, die für Ende 1964 im RGM Sound anberaumt war. Unsere zweite Single hieß „Howlin’ For My Baby“ und erschien im Januar 1965. Kevin übernahm den Gesang, da Tom Ladd der Gruppe den Rücken gekehrt hatte. Es handelte sich um einen Blues-Song, ein wenig rockiger interpretiert, um uns mehr in Richtung R&B-Sound zu pushen. Die B-Seite, die wir als Gruppe geschrieben hatten, trug den Titel „What To Do“. Johnny Melton war ebenfalls ausgestiegen, und unser neuer Drummer hieß S. Truelove. Außerdem hatten wir nun auch einen Pianisten namens Jeff Williams. Trotz Joe Meeks Interesse an unserer Band machte der Erfolg aber einen weiten Bogen um uns. Vielleicht, weil Kevins Gesang in gewisser Hinsicht Punk vorwegzunehmen schien. Georgie Fame rezensierte „Howlin’ For My Baby“ imMelody Maker. Er meinte, dass Gitarren-Break sei „ziemlich gut“. Ich gestehe, dass ich kurzfristig richtig stolz war.

Zwischen diesen Studioterminen spielten wir einen Gig nach dem anderen im ganzen Land. Wir fuhren auf der M1 und legten am Watfort Gap Zwischenstopps ein. Dort unterhielten wir uns oft bis spät in der Nacht mit anderen Bands. Wir spielten zunächst 14 Chuck-Berry-Songs pro Abend – wir nannten uns selbst die Chuck Berry Appreciation Society. Dann einigten wir uns darauf, eine Blues-Band sein zu wollen. Zweimal wurden wir auch angegriffen. Das erste Mal, als wir mit unserem gelben Commer-Van die Tottenham High Road entlangfuhren. Wir wurden von einem anderen Wagen, der uns geschnitten hatte, dazu gezwungen, stehen zu bleiben. Dann wurden unsere Fenster mit Stangen eingeschlagen. Zum Glück hatten wir da unsere Ausrüstung nicht dabei! Das andere Mal befanden wir uns fernab unseres angestammten Reviers, als ein paar ortsansässige Rabauken ihre Missgunst uns gegenüber zum Ausdruck brachten. Sie gingen auf uns los, schubsten und schlugen uns. Was dachten wir uns bloß dabei, in ihr Territorium einzudringen? Tottenham konnte damals schon ein raues Pflaster sein.

Den Syndicats gelang es dann sogar, einen Fernsehauftritt zu ergattern. So spielten wir beiThe Beat Roomauf dem neuen Sender BBC Two. An diesem Abend traten außer uns noch Tom Jones mit „It’s Not Unusual“ und die Kinks mit „You Really Got Me“ auf. Ein bestimmtes Mitglied der Kinks beschloss, mich über seine gegenwärtige mentale Verfassung aufzuklären. Offenbar hatte er schon länger nicht mehr geschlafen, gegessen oder einen Satz frischer Kleidung übergeworfen. Außerdem, so meinte er, sei er high und betrunken. Ich fragte mich, ob das denn normal wäre. Eine junge Band auf der Überholspur war so abgefuckt? Diese aufbegehrende Art wirkte auf den ersten Blick verlockend, doch im Verlauf der Zeit sollte ich erfahren, dass zu viele Musiker dem Rock’n’Roll-Lifestyle zum Opfer fielen. Viele von ihnen lernte ich auf meinem Lebensweg persönlich kennen. Ein paar von ihnen waren charmant und gewitzt genug, sich nichts anmerken zu lassen, doch war es schon sehr tragisch, wenn ihre Live-Darbietungen unter ihren Ausschweifungen litten.

In der TV-Show spielten wir „Howlin’ For My Baby“ und „Hey Bo Diddley“. Ich besitze eine Aufzeichnung von der BBC, die ich hoffentlich einmal für eine Compilation auf DVD verwenden werde. Dies war mein erster Fernsehauftritt, und meine Gitarre sah richtig sauber und schnieke aus – so wie sie das heute immer noch tut. Der Live-Aspekt des Bandlebens stellte einen krassen Lernprozess für mich dar. Die Behauptung, dass die Musikbranche mit einigen zweifelhaften Charakteren aufwarten kann, würde wohl niemand in Frage stellen. So hieß es etwa, dass Joe Meek keinem seiner Acts jemals die ihnen zustehenden Tantiemen ausbezahle. Das entsprach wohl der Wahrheit, da mir die EMI aus genau diesem Grund liebenswerterweise die Tonbänder der Syndicats aushändigte. Das erlaubte mir, sie zunächst 1994 als einen Teil der Raritäten-SammlungMoth Balls, die Aufnahmen aus den Sechzigerjahren enthielt, zu veröffentlichen. Zwei Tracks landeten später auch aufAnthology 2 – Groups And Compilations, die 2017 bei Rhino erschien. EMI veröffentlichte unsere Aufnahmen seinerzeit auf Parlophone Records, doch lehnten sie unsere nächste Single ab. „Leave My Kitten Alone“ (ursprünglich von Little Willie John 1959 aufgenommen) war ihnen möglicherweise zu traurig-bluesig. Die Beatles nahmen „Kitten“ in den Abbey Road Studios auf, aber die Aufnahme blieb bis zu ihrem AlbumAnthologyin den Neunzigern unter Verschluss. Außerdem versuchte sich auch eine Band namens First Gear an der Nummer. Ein damals an der Aufnahme beteiligter Session-Gitarrist war niemand Geringerer als Jimmy Page.