6,99 €

Mehr erfahren.

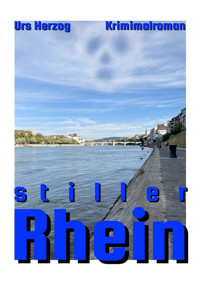

Entlang des schönen Rheins ist im Laufe der Geschichte schon vieles geschehen. Die Anrainerstaaten haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Der Fluss hat sie getrennt und auch wieder vereint. Am Ende sind die Grenzen gefallen und der mächtige Strom ist heute ein gemeinsamer Fluss durch ein geeintes Europa. Und so haben auch die Menschen zusammen gefunden, was wichtig ist, wenn es um die gemeinsame, positive Zukunft geht, aber auch die negativen Seiten, den Verbrechen. Dafür braucht es die Zusammenarbeit aller, um sich gegen das Böse zu stemmen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 388

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

von Basel bis an die See

das Rheinschwimmen hat eine jahrhundertelange Tradition

s t i l l e r

Rhein

Urs Herzog

© 2025 Urs Herzog

Coverdesign von: Urs herzog

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Die Personen und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.

Inhalt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Stiller Rhein

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Kapitel 1

Kapitel 38

Stiller Rhein

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

1

Nein, seine Welt war das nicht. Er liebte Musik, aber diese Art eben nicht.

Manchmal zweifelte er daran, ein echter Schweizer zu sein. Volksmusik war für ihn nur zu ertragen, wenn er nicht mehr nüchtern war und auch dann nur in homöopathischen Dosen. Er drängte sich zwischen den Menschen hindurch, die sich an den verschiedenen Marktständen verpflegt hatten und nun schwatzend und kauend den Weg versperrten. Endlich hatte er den Marktplatz hinter sich gelassen und strebte der mittleren Brücke entgegen. Die Musik liess er hinter sich. Gut so.

Auch die Eisengasse war mit Menschen dicht gefüllt und er kam nur langsam voran. Er hasste es, an einem Samstagmorgen durch die Innenstadt zu müssen. Zudem hatte er bis jetzt nicht mal frühstücken und sich rasieren können.

Beim „Lällekönig“ überquerte er mit wenigen Schritten die Strasse, knapp vor dem herannahenden 6er-Tram, dessen Fahrer nervös klingelte, als Warnung vor einem Zusammenstoss. Doch er war schnell genug auf dem gegenüberliegenden Trottoir angelangt. Die Figur über der Tür zum „Lällekönig“ streckte wie gewohnt die Zunge gegen die andere Rheinseite, das Kleinbasel, heraus, doch was hinter ihm geschah, kümmerte ihn nicht mehr. Er strebte der steinernen Brüstung zu, welche die Leute vor einem Sturz in den Rhein schützen sollte, lehnte sich über die massive Mauer und schaute auf das träge dahinfliessende Gewässer.

Weil der Wind kalt um seine Ohren pfiff, schlug er den Kragen seines alten, abgewetzten, grauen Ledermantels hoch und vergrub seine Hände in den Taschen. Es war Ende Juni und wie so oft in den vergangenen Jahren, hatte es einen Kälteeinbruch gegeben und der Wind blies kräftig von Norden her kalte Luft in die Schweiz. Noch waren keine Sommerferien und alle hofften, dass es bis dahin wieder wärmer würde.

Da stand er nun, in seinem alten Mantel, unrasiert und die dunklen Haare vom Wind zerzaust und schaute mit seinen grauen Augen auf das Wasser.

Manch einer hätte ihn auch für einen Penner halten können, als er stoisch auf den Bach hinunterblickte.

Er stand gerne allein am Ufer des „Bach“, wie der Rhein in Basel auch genannt wird, und schaute dabei zuweilen selbstvergessen auf die sanften Wellen. So konnte er seinen Gedanken nachhängen, entspannen und die Welt um sich herum vergessen.

Doch heute war damit nichts zu wollen.

Auf dem Wasser flitzen kleine und grosse Boote hin und her, das rote Feuerlöschboot hatte mitten im Rhein angehalten und ein Boot der Rheinpolizei, mit den zwei blinkenden Blaulichtern, wartete auf die tote Person, die es unter dem vierten Bogen hindurch schwemmte und näherte sich der Leiche, die den Fluss hinuntertrieb.

Auf der mittleren Brücke hatten sich etwa hundert Gaffer eingefunden, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Auch wenn es auf der Brücke ungemütlich kalt war, harrten sie aus, fotografierten oder filmten mit ihren Smartphone. Sie schauten alle flussaufwärts und als die Leiche unter der Brücke hindurch trieb, rannten sie auf die andere Seite, ohne auf die zahlreichen Fahrräder zu achten oder das Tram, welches sich ihnen schnell näherte und abrupt bremsen musste. Die Sensation war ihnen wichtiger.

Er wusste, dass er schon in einer Viertelstunde die ersten Bilder und Filmszenen im Internet finden würde. Leider konnte er es nicht verhindern.

„Hoffentlich passiert diesen Idioten auch mal etwas Schlimmes und das taucht dann auch im Internet auf.“

Kräftige Hände griffen in die kalten Fluten und versuchten den Toten aus dem Wasser zu ziehen.

Mit vereinten Kräften schafften es die beiden Beamten, den Mann herauszuziehen und die Leiche auf eine Bahre zu legen.

Einer breitete ein Tuch darüber und der Bootsführer gab dem Kommandanten des Löschbootes ein Zeichen, worauf das grosse, rote Schiff wieder Fahrt aufnahm, ein Stück rückwärts den Rhein hinuntertrieb, dann stoppte und wieder rheinaufwärts fuhr.

Das Feuerlöschboot machte am gewohnten Anlegesteg fest, nur etwa 350 m unterhalb der mittleren Rheinbrücke, am linken Rheinufer.

Die mittlere Brücke war die Erste in Basel und 1225 erstmals urkundlich erwähnt. Damals bestand sie auf der Kleinbasler Seite aus Stein, auf der Grossbasler Seite aus Holz. Im Zuge der Regulierung des Oberrheins im 19. Jahrhundert, wurde sie 1905 vollständig ersetzt.

Das Polizeiboot wendete und fuhr den Rhein hinunter, um im Hafen neben den Rheinschiffen anzulegen. Um diese Zeit war es dort ruhig, es hatte keine Zuschauer und die Leiche konnte in den bereitstehenden Leichenwagen gelegt werden. Die Fahrt ins Institut für Pathologie der Universität Basel an der Schönbeinstrasse würde nur eine Viertelstunde dauern.

Langsam beruhigte sich das Wasser und die Gaffer verschwanden.

Noch eine Weile schaute Kommissar Weber in die trüben, kalten Fluten, dann drehte er sich um und machte sich auf den Weg zur Haltestelle „Schifflände“.

Er kannte das Prozedere, das ihn nun erwartete. Er kannte auch schon die Schlagzeilen in der nächsten Zeitungsausgabe und in den sozialen Medien. Eine willkommene Schlagzeile in der sonst ereignislosen Zeit, in der alle nur an Urlaub dachten.

Es war die vierte Wasserleiche, die in Basel aus dem Rhein gefischt wurde. Und das in den vergangenen vier Tagen.

Er wollte nicht am Morgen Sonntag denken.

Er quetschte sich in die überfüllte Strassenbahn Nr. 6 und fuhr er quer durch die Altstadt bis zur Haltestelle Heuwaage.

Da erinnerte er sich, dass hier früher eine grosse Waageplattform in den Boden eingelassen war und erinnerte sich auch, dass darauf mancher hochbeladener Heuwagen gestanden hatte, bereit, um gewogen zu werden.

Manchmal standen da gleich mehrere Heuwagen, von Traktoren gezogen, oder die Ballen stapelten sich auf Lastwagen und Anhängern.

Als die alte, blaue Vorortsbahn durch die neuen, gelben Tram der Linie 10 ersetzt wurde, brauchte es Platz für eine Wendeschlaufe und so verschwand die Waage samt dem kleinen Haus, in dem die Gewichtsanzeige gestanden hatte. Auch das alte Bahnhofsgebäude verschwand und steht heute als Attraktion neben dem Bahnanschluss einer grossen Brauerei. Allein der Name Heuwaage blieb.

Einige Häuser aus allen Epochen aneinandergereiht, der Birsig, der Bach aus dem Leimental, der sich in sein enges Korsett gezwungen, anschickte, im Untergrund zu verschwinden, um in einem grossen Tunnel unter Basel hindurch in Richtung Rhein zu fliessen und die grosse Brücke, die vor der Stadt den Verkehr über das Tal leitete, das waren die städtebaulichen Zutaten zu diesem Ort.

Die paar Bäume, welche die Stadtgärtnerei gepflanzt hatte, machten die Sache auch nicht besser.

Nach wenigen Schritten war er beim Polizeigebäude angekommen, ein nüchterner Bau, der zu dem gesichtslosen Ort passte. Die Kriminalpolizei, die Staatsanwaltschaft und das Untersuchungsgefängnis waren in dieser gesichtslosen Überbauung untergebracht.

Flüchtig grüsste er am Eingang und verschwand darauf in seinem Büro. Dieses war sehr zweckmässig, fast spartanisch eingerichtet. Die Möblierung aus einem unspektakulären Einrichtungsprogramm, das für alle Büros verwendet wurde.

Die Bilder an der Wand waren eine Leihgabe des Kunstkredits der Stadt Basel und entsprachen nicht seinen Vorstellungen von Kunst. Den unregelmässigen Farbklecksen konnte er nichts abgewinnen.

Was nicht so ganz zur Einrichtung passte, waren der kleine Eisschrank und die vollautomatische Kaffeemaschine.

Seinerzeit hatte er alle Hebel in Bewegung setzen müssen, um die Bürokratie, die solches nicht dulden wollte, zu überwinden. Zuletzt hatte der Chef zugestimmt, wohl nur um endlich Ruhe zu haben.

Was ihm noch fehlte, war eine gut bestückte Hausbar. Aber was nicht ist, konnte ja noch werden, da war er zuversichtlich.

Er hängte den Mantel in die Garderobe, ging zum Schreibtisch und liess sich in den Sessel fallen.

„Was für eine Scheisse.“

Eine Weile starrte er Löcher in die Wand, bevor er sich wieder aufrappelte und zum Telefon griff. Er rief im Institut für Pathologie der Universität Basel an. Sein Freund Christian Tanner, Chefpathologe des Instituts, meldete sich.

„Hallo Christian, wolltest du heute nicht mit dem Boot auf dem Murtensee herumkurven? Heute, an einem Samstag?“

„Hör bloss auf, für heute habe ich genug von Booten, ich kann das Wort nicht mehr hören, die Scheissdinger vermiesen mir das ganze Wochenende.“

„So kenne ich dich gar nicht, mein Freund,“ sagte Weber erstaunt.

„Schon gut, aber das musste mal raus.“

„Schon gut, ich verstehe dich.“

„Dann willst du jetzt sicher wissen, ob ich schon mehr über den Toten weiss.“

„Stimmt genau, was kannst du mir erzählen?“

„Auch dieser ist ertrunken, wie die Anderen zuvor. Ich untersuche noch, ob er auch mit Heroin vollgepumpt war. Äussere Anzeichen, die auf eine Gewalttat schliessen lassen, gibt es keine und auch spezielle Erkennungsmerkmale sind nicht vorhanden. Wie bei den Dreien, die hier schon auf Eis liegen, mehr habe ich bislang nicht.“

„Danke, Christian, auch wenn mir das alles im Moment nicht weiterhilft.“ Weber war leicht deprimiert.

„Immer wieder gerne, bis zum nächsten Mal, tschau Andreas.“

„Lieber nicht,“ sagte Weber, als er den Hörer auf die Gabel legte, „das wird wieder ein Tag zum Vergessen.“

Er schaute auf den alten Telefonapparat, als könnte dieser seine Fragen beantworten. Alle seine Kolleginnen und Kollegen telefonierten nur noch mit dem Handy.

Er konnte sich nur schwer damit anfreunden und hatte explizit auf einen Festnetzanschluss bestanden und einen grauen Apparat mit Tasten erhalten.

Natürlich hatte auch er ein Smartphone, das gehörte zur Ausrüstung und wurde vom Arbeitgeber bezahlt, aber es war die meiste Zeit ausgeschaltet oder auf stumm gestellt.

„So wichtig kann es nicht sein, dass ich auch in meiner Freizeit gestört werden muss. Früher ging das auch ohne, jahrelang.“

Er hatte kein Verständnis dafür, dass er jederzeit und überall erreichbar sein sollte. Nicht mit ihm. Es reichte schon, wenn er an einem Samstag, so wie heute, aufgeboten wurde, obwohl er genau wusste, dass es absolut nichts bringen würde. Ohne Frühstück und unrasiert sich durch Menschenmassen quälen, war ihm zuwider, nur um dann zuzusehen, wie die Wasserleiche geborgen wurde?

Darauf hätte er liebend gerne verzichtet, hätte seine Zeit besser nutzen können und nicht so früh aus dem Bett gemusst. Er hätte in aller Ruhe einkaufen können. Bis er jetzt wieder aus dem Büro kam, waren die Läden schon fast leergekauft und Frischprodukte nicht mehr überall erhältlich.

Er fragte sich, wie sie es geschafft hatten, den Pathologen in das Institut zu locken, denn er wusste, dass Tanner es hasste, am Wochenende arbeiten zu müssen. Er sagte immer, davon werden die Toten auch nicht mehr lebendig. Recht hatte er.

Er liess sich einen Kaffee aus seiner Maschine und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. Gedankenverloren malte er Strichmännchen auf ein Blatt Papier. Tote Strichmännchen.

Was hatte er bis heute, ausser vier Toten? Unbekannten Toten?

Mit einer DNA-Analyse könnten sie feststellen, aus welchen Kontinenten oder welchen Ländern sie kommen würden; das wäre ein Hinweis gewesen. Nur das Gesetz hatte dafür hohe Hindernisse in den Weg gelegt.

Aus Erfahrung wusste er, dass es Wochen dauern würde, bis die Gesuche für eine detaillierte Analyse bewilligt würden, wenn überhaupt. Alles eine äusserst mühsame Angelegenheit.

Da die Toten keinerlei speziellen Merkmale aufwiesen, war es noch schwieriger, die Identität festzustellen.

Der Abgleich der Fingerabdrücke europaweit hatte bisher nichts ergeben. Und doch, irgendwoher mussten die Opfer doch kommen. Sie mussten unterhalb des Kraftwerkes in den Rhein gelangt sein. Oberhalb wären sie an den Rechen hängen geblieben, so wie andere zuvor.

Also unterhalb. Unwahrscheinlich, dass sie vom Ufer ins Wasser geworfen wurden oder über die Birs in den Rhein gelangen konnten. Die Birs, der kleine Nebenfluss, führte kaum Wasser. Die Toten wären an den unzähligen Verbauungen hängengeblieben. Also dann von einem Schiff aus.

Er hatte in den vergangenen Tagen versucht zu erfahren, welche Schiffe in der fraglichen Zeit zwischen mittlerer Brücke und Stauwehr gewesen waren, doch nur über die Frachtschiffe wurde an der Schleuse, dem Hafen Birsfelden oder dem Auhafen Buch geführt.

Private oder Ausflugsboote konnten ungehindert und frei auf dem Bach herumschippern.

Auch bezweifelte er, dass jemand etwas gesehen oder bemerkt haben könnte. Das war bei den drei vorherigen Toten schon so gewesen und eigentlich ganz normal. Selten gab es Augenzeugen, die etwas wirklich gesehen hatten und nicht erst unmittelbar darauf aufmerksam wurden, als es schon vorbei war, so wie meistens.

Wie also gelangten die Opfer mitten am Tag, ohne Gegenwehr oder gesehen zu werden, in den Rhein, wo sie ertranken? Im Rhein?

Er stutzte und griff dann zum Telefon.

„Tschau, Christian, ich bin es noch einmal. Du hast gesagt, dass alle vier ertrunken sind und wir gehen automatisch davon aus, dass sie im Rhein ertrunken sind. Und wenn das nicht der Fall ist? Kannst du bitte überprüfen, ob sie Rheinwasser in den Lungen haben oder anderswo ertrunken sind?“

„Ich soll das Wasser untersuchen? Nichts leichter als das. Beim Vierten ist das noch möglich, der liegt ja noch immer auf meinem Tisch. Bei den Anderen könnte es schwieriger werden, doch ich versuche es. Mal sehen, was das Labor sagt. War es das?

Oder kommt noch mehr? Ich wollte eigentlich für heute Schluss machen, aber weil du es bist und mich immer so nett fragst.“

„Nein, das war es. Danke, Christian und einen schönen Sonntag.“

2

Obwohl es Sonntag war, schon beim Frühstück liess es ihm keine Ruhe. Das 3-Minutenei war zu lange im Wasser und der Toast zu dunkel. Beide Male verpasste er den richtigen Zeitpunkt, zu sehr plagte ihn das Rätsel um die Toten. „Wenigstens ist der Kaffee gut geworden,“ sagte er zu sich, während er Butter auf den dunklen Toast strich und eine Scheibe Schinken darauf legte.

„Und wenn sie doch im Rhein ertrunken sind? Das muss ja nicht zwingend in Basel geschehen sein, sondern weiter unten.

Und dann bringt auch die Wasseranalyse nichts, ausser Christian hat von jedem Rheinabschnitt eine Laborprobe. Unwahrscheinlich.“

Er schüttelte den Kopf.

„Und wenn Christian feststellt, dass sie Chlorwasser in der Lunge haben, dann sind sie in einem Schwimmbad oder Pool ertrunken und dann sind es tausende von Möglichkeiten.“

Er biss in den kalten Toast und nahm einen Schluck lauwarmen Kaffee. Auch der Orangensaft war in der Zwischenzeit lau geworden.

Die Lust auf Frühstück war ihm vergangen, doch noch immer sass er am Tisch, suchte nach einer Idee, einem Lichtblick, der ihm weiterhelfen würde. Doch nichts, sein Kopf blieb leer.

Er räumte die Reste des Frühstücks weg und setzte sich in seinen Lieblingssessel. Ein gut gepolsterter Schaukelstuhl.

Den hatte er vor Jahren in einem Trödelladen gefunden und war nun der Mittelpunkt in seinem Wohnzimmer.

Auch hier dominierte Nüchternheit. Eine kleine Wohngruppe in grauem Stoff und ein Beistelltisch in Anthrazit.

Ein Büchergestell in der gleichen Farbe, sowie ein niedriger Korpus in Weiss, auf dem ein grosser Fernseher stand. Daneben eine Musikanlage und ein Plattenspieler in dunklem Grau.

Ein Wunderwerk der modernen HiFi-Technik, dazu vier passende Lautsprecher, im Raum verteilt, für Musikgenuss wie in einem Konzertsaal.

Im Korpus standen dicht gedrängt seine Langspielplatten, Rock und Soul. Alte Platten, für die Sammler ein Vermögen bezahlt hätten, standen neben neueren Produktionen. Er suchte sie seit Jahren zusammen, in den Musikgeschäften, den Secondhandshops oder auf Flohmärkten.

Es war nur ein kleiner Teil seiner Sammlung, denn im Nebenzimmer füllten nochmals hunderte Platten die Regale. Er konnte keine Platte wegschmeissen, auch wenn sie beschädigt war, das brachte er nicht übers Herz.

„Und wenn ich weiss, wo sie ertrunken sind, weiss ich weiterhin nicht, warum und wer die Toten sind. Ich habe keine Fakten, keine Angaben, keine Informationen, keine Vermisstmeldungen, ich habe nichts, absolut nichts. Damit lässt sich ja wieder einmal hervorragend arbeiten.“ Weber war frustriert.

Er versuchte auf andere Gedanken zu kommen und griff nach einem seiner Lieblingskomik, Asterix.

Das brachte ihn nicht wirklich auf andere Gedanken, denn auch diesmal tauchten wieder Rotbart, der Pirat und seine Mannen auf. Und auch dieses Mal wurde ihr Schiff durch die Gallier versenkt.

„Versenkt, ein Loch im Rumpf und – könnte doch sein.“

Er ging ins Nebenzimmer und setzte sich an seinen PC.

„Welche Schiffe haben ein Loch im Boden? Wenn die Toten so ins Wasser gelangt sind, mussten sie nicht über Bord geworfen werden, denn das hätte am Tag bestimmt jemand gesehen.“

Er dachte nach und ein Gedanken verdichtete sich immer mehr; allmählich sah er klarer.

„Gibt es Schiffe auf dem Rhein, die den Boden öffnen können? Zum Beispiel, um Kies auszuladen?“

Er suchte auf verschiedenen Websites und wurde bei Wikipedia fündig.

Klappschute: Im Bereich des Küstenschutzes werden Schuten mit nach unten aufklappbarem Boden – Klappschuten genannt – für die Verbringung von Sand und Entladung ohne weitere Hilfsmittel, eingesetzt.

In der Binnenschifffahrt ist die Klappschute ein übliches Transportmittel für die Verklappung von Baggergut aus den Flüssen und vor allem von Bergbaurückständen. Mitunter erfolgen Geschiebezugaben gegen eine Eintiefung der Flusssohle. Damit die Klappschute bei aufgeklapptem Boden schwimmfähig bleibt, hat sie einen doppelwandigen Rumpf.

„Sage ich doch, so muss es gewesen sein. Jetzt muss ich nur noch das Schiff finden und der Fall ist praktisch schon gelöst.“

Er lächelte und stellte sich die Gesichter seiner Kollegen vor, wenn er morgen seine Ergebnisse beim Meeting erwähnte, so, als wäre es das Normalste der Welt.

Zufrieden mit sich und guter Stimmung verbrachte er den Sonntag mit einem Spaziergang durch die langen Erlen, einem der Erholungsgebiete rund um Basel. Die Temperatur war gestiegen und der kalte Wind hatte nachgelassen.

Jetzt waren wieder vermehrt Leute unterwegs und erste Wagemutige schleppten einen Picknick-Grill, Tisch und Stühle mit sich. Verrückt sagte er sich, als er dies sah.

Den Tag beschloss er mit einem Besuch in einem Lokal, das abends nebst gutem Essen auch Livemusik bot. So sollte doch jeder Sonntag sein.

Montag früh war er noch guten Mutes und war schon zeitig im Büro angekommen.

Doch je länger er seiner Idee nachging, umso tiefer sank seine Laune. Sein anfänglicher Triumph erwies sich als verfrüht. Er fand das Schiff nicht, so angestrengt er auch suchte, und so hatte er beim Meeting nichts Neues zu berichten.

Niedergeschlagen kehrte er in sein Büro zurück, liess sich auf den Stuhl sinken und schob genervt Aktenstapel von einer auf die andere Seite.

„Verflucht, ich hätte es wissen müssen. Wäre auch zu einfach gewesen.“

Das Telefon schellte und leicht resigniert nahm er den Hörer ab.

„Auch dir einen guten Morgen, Christian.“

Aufmerksam lauschte er dem Pathologen.

„Alle vier sind im Rhein ertrunken, das hat die Wasseranalyse ergeben, so wie wir es uns gedacht haben,“ bestätigte Tanner.

„Und Spuren von Misshandlungen oder Abdrücke von Fesseln, hast du da etwas gefunden?“

„Nein, nichts deutet darauf hin, dass sie gefesselt waren. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Ich wollte, ich hätte mehr für dich.“

„Danke Christian. Auf die eine oder die andere Art wird mir das schon weiterhelfen. Ich wünsche dir einen schönen und vor allem ruhigen Tag.“

Und jetzt? Wie weiter? Er wusste keine Antwort. Er schaute auf die Uhr. Noch ein wenig früh, aber er konnte ja mal nachfragen. Er griff zum alten Tastenapparat.

„Guten Morgen, Karl, ruhiges Wochenende gehabt? Oder haben sie dich wieder gefoltert?“

Karl klagte sein Leid, die Familie hatte ihn besucht. Die ganze Familie. Er hatte vier Kinder und die wiederum hatten dafür gesorgt, dass die Menschheit nicht ausstirbt und ebenfalls je vier Kinder gezeugt.

So war er zum sechzehnfachen Grossvater geworden. Und alle hatten sie ihn am Wochenende besucht.

„Dann kannst du eine Abwechslung brauchen, wie wäre es mit einem Frühschoppen? So um elf an der Bar? Ich könnte deine Hilfe brauchen.“

„Ist es nicht zu früh? Und es ist doch erst Montag,“ lachte Karl. „Dann bis elf.“

Kommissar Andreas Weber atmete erleichtert auf. Karl Schneider war jahrelang sein Partner gewesen, bis er vor zwei Jahren in Pension ging. Seither trafen sie sich unregelmässig zum Frühschoppen oder einem Feierabendbier. Schneider war Witwer und auch Weber war alleine, hatte nie die Richtige gefunden.

Oder sie ihn. Oder es hatte einfach nicht gepasst, warum auch immer. Auch wenn er gewollt hätte.

Und wenn er nicht weiter kam, so wie jetzt, rief er seinen Freund an, denn der hatte meist eine andere Sicht auf die Dinge.

So hatten sie in den letzten Jahren gemeinsamen schwierige und hoffnungslose Fälle gelöst. Nicht immer waren sie erfolgreich und mussten so manchen Ganoven laufen lassen, auch wenn sie wussten, dass er schuldig war, aber die Beweise nicht ausreichten oder die Anwälte sie vor dem Knast bewahrten.

Und dann waren sie darob so frustriert, dass sie darüber nachdachten, den Job hinzuschmeissen. Oder sich ernsthaft fragten, ob Recht und Gesetz in diesem Land noch wichtig waren.

Es hatte Tanner keine Ruhe gelassen. Das war jedes Mal so, wenn er mit Weber an einem Fall bearbeitete. Er sass in seinem Büro und trommelte mit den Fingern auf dem Tisch herum.

„Und wenn die Toten schon viel früher ertrunken waren? Konnte er das feststellen?“ fragte er sich.

Dann müsste das Gewebe mehr aufgedunsen sein. Die kurze Zeit zwischen dem Entdecken der Leichen und dem Herausfischen konnte sich nicht gross auf das Gewebe auswirken. Nicht so, wie wenn die Toten schon lange im Wasser gelegen hatten. Dann also noch einmal.

Er stand auf, verliess sein kleines Büro, das in grossen Aktenschränken unzählige Berichte und Ergebnisse seiner Arbeiten enthielt und ging hinüber in den Obduktionsraum, der gleich nebenan war.

Der letzte Tote lag noch auf dem Seziertisch, mit weissen Laken zugedeckt. Er zog das Tuch von der Leiche weg und schaute sie wieder kritisch an. Dann begann erneut die Leiche zu untersuchen und stellte dabei fest, dass das Gewebe mehr aufgedunsen war, als es hätte sein sollen. Das hiess, das Opfer war schon vorher ertrunken und erst später in den Rhein geworfen worden. Wobei geworfen wahrscheinlich das falsche Wort war. Er deckte den Toten wieder zu und schob den Tisch beiseite. Dann holte er einen neuen Tisch und fuhr ihn zu den Kühlfächern.

Nach einander holte er die Leichen heraus. Er untersuchte die drei Toten noch einmal. An keiner der Opfer fand er Spuren von Gewalteinwirkungen oder fremden Stofffasern oder Sonstigem, das einen Hinweis auf einen gewaltsamen Tod geliefert hätte. Doch bei allen war das Gewebe viel mehr aufgedunsen als normal.

Er schob die Opfer wieder in ihre Kühlboxen zurück. So lagerten schon drei Leichen in seinem Kühlraum und nun würde eine Vierte hinzukommen. Hoffentlich war das die Letzte. Er ging zurück in sein Büro, setzte sich an seinen Schreibtisch und atmete erst einmal tief durch. Bevor er seine neusten Ergebnisse in den PC eingab, versuchte er Weber anzurufen.

Auf dem Festnetz war er nicht erreichbar und das Smartphone hatte er wie immer ausgeschaltet. Er würde ihm ein Mail senden, in der Hoffnung der Kommissar würde es auch lesen.

Schneider sass schon gemütlich an der Bar und plauderte mit der Frau hinter der Theke.

Seine Haare waren ergraut und durch sein sonnengebräuntes Gesicht zogen sich die ersten, tiefen Falten. Er hatte sich schon mit sechzig Jahren pensionieren lassen, weil er noch etwas vom Leben haben wollte, wie er zu sagen pflegte.

Er schaute zur Tür, als Weber hereinkam, auf seinen Freund zuging und sich neben ihn setzte.

„Hallo Karl, hast du schon bestellt?“

Schneider lächelte und schob Weber ein Glas zu.

„Natürlich, oder denkst du, ich sitze hier auf dem Trockenen, während ich auf dich warte?“

Weber setzte sich dazu und so sassen sie an der Bar und tranken ihren Campari Soda, eigentlich wie immer um diese Zeit. Aber ausnahmsweise mal schon an einem Montag.

„Und was ist es diesmal?“ fragte Schneider und schaute Weber von der Seite her an.

„Vier Wasserleichen in vier Tagen, das ist doch was, oder nicht?“

Andreas nahm einen grossen Schluck Campari.

Das hatte er jetzt gebraucht, fand er.

„Und niemand kennt die Toten, richtig?“

„Du hast es erfasst. Keine Papiere, keine Merkmale oder besonderen Kennzeichen, keine Tattoos, nichts. Jeder sieht anders aus.

Blond, dunkle Haare, Glatze, nordischer Typ, südländischer Typ, du kannst es dir aussuchen. Du kannst auch die Augenfarbe wählen, die Körpergrösse und die Statur, ich kann dir fast alles bieten.“

„Eine grosse Auswahl. Alter?“ fragte Schneider interessiert.

„Alle noch jünger, so zwischen zwanzig und dreissig und alle fit und durchtrainiert.“

„Offizielle Todesursache?“

Weber schaute seinen Freund an und sagte leicht resigniert.

„Vollgepumpt mit Heroin und dann ertrunken.“

„Dann ist es doch einfach,“ sagte Schneider und grinste.

„Die konnten ihren Dealer nicht bezahlen und der hat die Konsequenzen gezogen. Das dient auch immer wieder als abschreckendes Beispiel für die anderen Kunden.“

„Schöne Theorie, nur dass Christian meinte, keines der Opfer wäre süchtig gewesen. Das Heroin sollte sie wohl einfach betäuben.“

„Dann hätten K.o.-Tropfen doch auch gereicht.“

„Vielleicht hätten die zu wenig lange gewirkt.“

Schneider dachte nach, während Weber auf eine Reaktion wartete.

„Und keine Gewalteinwirkung?“

„Nein, keine.“

„Und sie sind hier in Basel ertrunken? Was sagt Christian dazu?“

„Keine Ahnung, warte, ich frage mal nach.“

Er zog sein Smartphone aus der Manteltasche und schaltete es ein. Dann suchte er bei den Kontakten die entsprechende Nummer und drückte die Anruftaste.

„Ich bin es, Andreas, hallo Christian, ich sitze hier mit Karl zusammen und wir hätten eine Frage an dich.“

„Und ich habe die Antwort,“ sagte Tanner. „Bevor du fragst, die Toten sind schon früher ertrunken, lange bevor sie gefunden wurden, sonst wäre ihr Gewebe nicht so aufgedunsen gewesen.“

Weber war überrascht.

„Was heisst schon früher ertrunken. Wie kann das sein?“ fragte er irritiert.

„Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen, aber darüber muss ich mir auch nicht meinen Kopf zerbrechen, dafür bist du zuständig.“

Weber atmete tief durch.

„Ich mache, was ich kann, so wie immer. Und du bleibst dabei, dass sie im Rheinwasser ertrunken sind?“

„Ja, dabei bleibe ich. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.“

„Danke, Christian, bis zum nächsten Mal.“

Andreas legte das Telefon auf die Theke und leerte sein Glas. Schneider sah ihn fragend an.

„Zuerst noch einen Campari. Sue, bringst du noch Zwei? Doppelte? Danke.“

Er stellte das leere Glas auf die Theke und wandte sich an seinen Freund.

„Christian sagt, dass die Opfer schon vorher ertrunken sind. Noch bevor sie unterhalb der Schleuse in den Bach gelangten. Aber sie sind trotzdem im Rheinwasser ertrunken.

Die chemische Analyse des Wassers in den Lungen zeigt eine andere Zusammensetzung als hier in Basel. Er kann aber den Ort nicht bestimmen, dazu fehlen ihm die Vergleichsproben.“

„Dann wurden sie ins Wasser gedrückt, ertränkt. Dann wieder herausgeholt, um sie später wieder ins Wasser zu werfen. Das ist doch absurd,“ sagte Schneider und schüttelte den Kopf.

„Du hast ja recht, es muss eine andere Lösung geben.“

Die beiden schlürften an ihren doppelten Campari.

„Wie würdest du das machen,“ fragte Weber.

„Eine gescheite Frage, vielleicht müsstest du dich mal auf einem Schiff umsehen und verschiedene Szenarien durchspielen.“

„Und auf was für ein Schiff soll ich? Ein Frachtschiff, ein Personenschiff oder ein kleineres Privatboot?

Das Personenschiff können wir ausschliessen, oder glaubst du, dass sie die Leichen mit dem „Rheinstern“, transportiert haben? Als blinde Passagiere?“ Schneider hörte den Sarkasmus in Webers Stimme und er verstand ihn.

„Dann bleiben noch die Frachtschiffe und die privaten Boote.“

„Die Frachtschiffe sind alle registriert und wir kennen alle Schiffe, die durch die Schleuse gefahren sind, sie müssen sich jedes Mal beim Schleusenwärter anmelden.

Und im Gegensatz zu den Privatbooten sind alle Grossen durch die Schleuse gefahren. Keines wird unterhalb der Schleuse wieder umgekehrt sein. Könnten sie auch nicht, es fehlt der Platz und die Strömung ist zu stark,“ erklärte Andreas.

„Und die Privatboote werden nicht registriert, wenn sie durch die Schleuse fahren.“

„Warum eigentlich nicht?“ fragte Karl.

„Erstens ist das Passieren der Schleuse gratis und zweitens müsstest du auch jedes Kajak und jeden Weidling notieren. Viel zu umständlich und zu personalintensiv.“

„Also gibt es hier keine Kontrolle. Wenn niemand etwas gesehen hat, sind die Chancen sehr gering etwas herauszufinden.“

Schneiders anfängliche Euphorie, mit Weber zusammen den Fall schnell zu lösen, schwand immer mehr.

„Da muss ich dir zustimmen, Karl. Wobei, ich glaube nicht, dass die Opfer von einem privaten Boot ins Wasser gelassen wurden.“

Schneider kippte den Rest weg und bestellte die nächste Runde.

„Die Woche fängt ja schon gut an,“ lachte Weber.

„Prost Karl.“

„Prost, Andreas.“

Nach dem vierten Campari machten sie sich wieder auf den Weg. Schneider nach Hause für seinen Mittagsschlaf und Weber zurück ins Büro.

„Zuerst muss ich jetzt etwas essen, sonst bekomme ich gar nichts mehr auf die Reihe,“sagte er, als sie die Bar verliessen.

Er steuerte das „Bermudadreieck“ an und verschwand im Chateau Boeuf, einem der traditionsreichen Lokale in Basel, wo er vom Wirt persönlich begrüsst wurde.

„Hallo Andreas, was ist passiert? Du kommst doch nie an einem Montag und schon gar nicht zum Mittagessen.“

„Frag nicht, Fritz, die Woche hat schon mies begonnen und ich bin nicht in Stimmung für grosse Konversationen. Trage es mir bitte nicht nach, aber ich muss jetzt einen Moment der Ruhe haben.“

„Kein Problem, such dir einen Platz aus und ich schicke dir die Bedienung.“

Weber setzte sich ans Fenster, schaute hinunter auf die Gasse, sah den hastenden Leuten zu und anschliessend in die Speisekarte.

„Was können Sie heute empfehlen?“ fragte er, als er nach seinen Wünschen gefragt wurde. Er entschied sich für hausgemachte Ravioli an Salbei-Butter.

Während er auf das Essen wartete und ein Glas Mineralwasser trank, versuchte er alles auf einen Nenner zu bringen.

Die Toten waren im Rheinwasser ertrunken, schon bevor sie in den Bach geworfen wurden. Also müssen sie schon vorher ermordet worden sein. Mindestens einen Tag, so die Ansicht von Tanner.

Wenn sie also schon vorher im Rhein – falsch, im Rheinwasser, da sind sie ertrunken und die Frage ist, wo gibt es sonst noch überall Rheinwasser?

Er stellte sich einen Rheinfrachter vor, so wie er sie schon oft gesehen hatte, mit Wohnteil und obendrauf auf dem Heck, ein Auto und ein Pool. Und dieser Pool wird mit welchem Wasser gefüllt? Auch wenn er vorhin die Frachtschiffe ausgeschlossen hatte, er wollte sie trotzdem überprüfen. In seinem Hinterkopf formte sich der Gedanke: „Andreas, du bist zu voreilig gewesen.“

Er würde sich bei den Reedereien erkundigen und die Kapitäne fragen.

Doch zuerst kamen die Ravioli an die Reihe. Sie waren ein Gedicht und mit der Salbei-Butter unübertrefflich. Er hätte doch ein Glas Nebbiolo dazu bestellen sollen.

3

Zurück im Büro wählte Weber die Nummer einer bekannten Reederei.

„Guten Tag, hier ist Kommissar Weber von der Kantonspolizei Basel. Ich hätte gerne eine Auskunft bezüglich Ihrer Frachtschiffe und möchte, wenn dies möglich wäre, eines ihrer Schiffe besuchen.“

„Moment, ich verbinde Sie mit der Spedition.“

„Meier, hier, was kann ich für Sie tun?“

„Guten Tag Herr Meier. Mein Name ist Weber von der Kantonspolizei Basel. Ich möchte mich auf einem Ihrer Frachtschiffe umsehen. Im Zuge einer Ermittlung wäre es sehr hilfreich, wenn ich mich mit einem Ihrer Kapitäne unterhalten könnte.“

„Darf ich fragen, um welche Ermittlungen es geht?“

„Das dürfen Sie, es geht um die vier Toten, die aus dem Rhein gezogen wurden.“

„Und nun verdächtigen Sie einen unserer Kapitäne daran beteiligt zu sein?“

„Nein, es ist nur ein informeller Besuch. Ich weiss nicht genug über die Rheinschifffahrt und brauche die Auskunft und den Rat eines versierten Fachmanns. Ich hoffe, dass dieser mir weiterhelfen kann.“

Einen Moment herrschte Stille, dann meldete sich Meier wieder.

„Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Sagen Sie mir, unter welcher Nummer Sie erreichbar sind, damit sich einer unserer Kapitäne bei Ihnen melden kann. Aber versprechen kann ich nichts.“

„Danke für Ihr Verständnis, Herr Meier. Dann warte ich auf einen Rückruf. Vielen Dank.“

Er legte den Hörer auf und lehnte sich zurück. Und jetzt? Was konnte er noch unternehmen? Er konnte doch nicht einfach auf den Anruf warten.

„Dann erst mal einen frischen Espresso.“

Kaum sass er wieder an seinem Schreibtisch, läutete das Telefon.

„Weber“, meldete er sich.

„Tag Herr Weber, hier ist Peter Hadorn, Kapitän auf der Blüemlisalp. Meier hat gesagt, Sie wollten mich sprechen?“

„Das ging aber schnell, danke, dass Sie zurückrufen, Herr Hadorn. Hat Ihnen Herr Meier erklärt, um worum geht?“

„Er sagte etwas von den Wasserleichen und dass Sie Hilfe brauchen.“

„Das ist tatsächlich so. Ich wäre sehr froh, wenn ich mich einmal auf einem Frachtschiff umschauen könnte und einen Fachmann hätte, der mir als Laien verschiedene Dinge erklären kann.“

„Dann müssen Sie an Bord kommen. Ich bin in einer Stunde an der Schleuse Birsfelden, da können Sie zusteigen.“

„Dann bin ich in einer Stunde da, danke, und bis nachher.“

Weber hatte es nicht eilig, er verliess das grosse Haus und schlenderte durch die Steinenvorstadt. Der kalte Wind war fast eingeschlafen und die ersten Sonnenstrahlen brachen durch die Wolkendecke.

Die Barbesitzer waren dabei Tische und Stühle aufzustellen und die Strassenkaffees waren, trotz der noch kühlen Temperatur, schon gut besucht.

Auf dem Barfüsserplatz stieg er in das Tram der Linie 3. Um diese Zeit waren kaum Leute anzutreffen und es gab genügend freie Sitzplätze.

Er setzte sich ans Fenster und schaute auf die vorbeiziehenden Häuser und Bäume. Immer wieder wunderte er sich, wie grün Basel war. Überall Parks und Grünanlagen, Bäume an jeder Ecke und in allen Gärten.

Eine Viertelstunde später hatte er die Haltestelle Bären in Birsfelden erreicht. Er stieg aus und spazierte gemütlich in Richtung Kraftwerkinsel. Vorbei an älteren Einfamilienhäusern mit kleinen, gepflegten Gärten, näherte er sich langsam seinem Ziel.

An den 18-stöckigen Hochhäusern aus den Siebzigerjahren vorbei gelangte er schliesslich zu den Schleusen. Er überquerte die erste Brücke und kam so zum Schleusenhaus.

Weber stieg die Treppe zum Kontrollraum hinauf und erkundigte sich beim Schleusenwärter, wann die Blüemlisalp in die Schleuse einfahren würde und stellte fest, dass er viel zu früh da war. Dabei konnte er einen Blick in den Kontrollraum werfen und nahm sich fest vor, einmal wiederzukommen, um alles genau anzusehen, wenn es denn möglich sein würde.

Da ihm noch Zeit blieb, nutzte er die Gelegenheit, um auf der Kraftwerkinsel die Café-Bar La Strada zu besuchen und einen feinen Espresso zu geniessen, bevor er wieder zur Schleuse zurückkehren musste.

Er sah, wie sich die Blüemlisalp der Schleuse näherte, und dann langsam einfuhr.

Er bewunderte die Steuerkünste des Kapitäns, denn auf beiden Seiten war kaum Platz zwischen Rumpf und Schleusenwand. Die Schleusentore schlossen sich hinter dem Schiff und fasziniert sah er zu, wie sich das Schiff langsam hob, aus der Tiefe auftauchte.

Als der obere Wasserspiegel erreicht war, tauchte ein Mann an der Reling auf und winkte ihn zu sich. Weber kam dem nach und der Mann legte eine Planke vom Schiff bis auf die Schleusenwand.

„Kommen Sie an Bord, Kapitän Hadorn erwartet Sie auf der Brücke.“

Weber schritt über die Planke, die sofort wieder eingezogen wurde. Dann stieg er die kleine Leiter zur Brücke hoch.

Der Mann, der ihn erwartete, hatte nichts mit dem Klischee eines Seemanns zu tun.

Keine Kapitänsmütze, keinen Bart und keine Pfeife im Mund und auch keinen quer gestreiften Pullover oder eine Jacke mit entsprechenden Schulterpaten. Jeans, T-Shirt und robuste Arbeitsschuhe. Zudem war Hadorn jünger, als Weber gedacht hatte.

„Guten Tag, Herr Hadorn, danke, dass Sie Zeit für mich haben.“

„Guten Tag Herr Weber, willkommen an Bord. Einen Moment noch Geduld, wir müssen erst aus der Schleuse heraus, dann haben wir Zeit uns zu unterhalten.“

In der Zwischenzeit hatten sich die bergseitigen Schleusentore geöffnet und langsam steuerte der Kapitän das Schiff aufs offene Wasser hinaus.

„So, und was kann ich für Sie tun?“ fragte Hadorn, als er sich zu Weber umdrehte.

„Es ist nicht so einfach zu erklären, eigentlich möchte ich nur wissen, ob der Pool, sofern Sie einen haben, mit Rheinwasser gefüllt wird.“

Erstaunt sah ihn der Kapitän an. Diese Frage hatte er nicht erwartet.

„Wir haben einen kleinen Pool, allerdings wird er im Moment nicht gebraucht und ist leer. Es ist auch noch viel zu kalt dafür. Doch wenn wir ihn füllen, dann nur mit Trinkwasser.

Das Wasser wird umgewälzt, läuft über Filter und wird automatisch kontrolliert, so wie es bei allen solchen Anlagen ist.“

„Und warum verwenden Sie kein Wasser aus dem Rhein? Es ist doch genügend da.“

„Rheinwasser würde die Filter unnötig belasten oder gar verstopfen, denn es wären immer kleine Dinge, die wir ansaugen würden. Gras, Algen, kleine Fische, Papier und Plastik und so Zeugs. Darum füllt niemand seinen Pool mit Rheinwasser.“

Weber nickt. Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein.

„Das heisst, dass Sie auf dem ganzen Schiff kein Rheinwasser brauchen.“

„Doch, wir brauchen Flusswasser,“ erklärte Hadorn. „Wenn wir das Deck oder die Laderäume reinigen, brauchen wir das Wasser auf dem Fluss. Und je nachdem, was wir geladen hatten, kommt das Wasser wieder in den Rhein zurück, oder in separate Tanks für die Entsorgung.“

„Und das ist das einzige Mal, dass sie Rheinwasser verwenden?“ Weber schaute den Kapitän fragend an.

„Nicht ganz, es gibt noch eine andere Anwendung. Manchmal müssen wir die Lasten ausgleichen und dafür füllen wir die Ballasttanks direkt aus dem Rhein. Das Wasser pumpen wir dann wieder zurück.“

„Kann ich mir das mal ansehen?“

„Können Sie, Sie müssen nur noch warten, bis wir angelegt haben. Dauert noch fünfzehn Minuten.“

Interessiert schaute Weber zu, wie Hadorn seinen Kahn zum Birsfelder Hafen steuerte.

Das Schiff legte längsseits am Terminal an und wurde vertäut.

Hadorn stellte den Motor ab und schickte seinen Mitarbeiter mit den Papieren zur Hafenmeisterei. Dann kümmerte er sich um seinen Gast.

„So, jetzt habe ich Zeit, wenn Sie mir folgen wollen, wir müssen in den Maschinenraum hinunter.“

Weber war beeindruckt von dem mächtigen Schiffsdiesel.

„Kommen Sie, hier geht es lang,“ sagte Hadorn.

„Hier sehen Sie die Leitungen, die zu den Ballasttanks führen, die sie weiter hinten sehen können.“ Er ging voraus.

„Hier beginnen die Ballasttanks. Es sind auf die Schiffslänge verteilt je vier Stück auf beiden Seiten, die wir einzeln ansteuern können, um das Gewicht optimal auszugleichen. Das geht heute automatisch. Der Computer errechnet die richtige Wassermenge pro Tank aus und steuert die Pumpen.“

„Sind die Tanks auch zugänglich?“

„Das müssen sie sein, weil sie periodisch gereinigt und kontrolliert werden. Dafür sind diese Luken, die sie hier sehen.

Alle sind mit vier grossen Schrauben gesichert und elektrisch verriegelt. Sie lassen sich nur öffnen, wenn die Tanks leer und die Pumpen ausser Betrieb sind. Sonst würden wir ja unser eigenes Schiff versenken.“

„Und das steuern Sie alles von der Brücke aus?“

„Ja, und jede Luke wird überwacht, sodass sie nicht einfach geöffnet werden kann.“

„Und das ist bei allen Schiffen so?“

„Das ist in der Zwischenzeit allgemeiner Standard. Ohne Überwachung geht heute gar nichts mehr. Das ist vorgeschrieben und wird vom Schifffahrtsamt kontrolliert.“

„Und keine Möglichkeit für eine Manipulation?“

„Nein, dazu müsste das Computerprogramm verändert werden. Was nur ein Spezialist kann.

Zudem müsste er auf dem Schiff sein, denn das System läuft autonom, ist nicht mit dem Internet oder über eine Funkfrequenz mit der Aussenwelt verbunden.

Warum fragen Sie das alles? Was hat das mit den Wasserleichen zu tun?“ wollte Hadorn wissen und schaute Weber skeptisch an.

„Wen sie mich so direkt fragen, ja, es geht um die Wasserleichen. Die Toten sind alle im Rheinwasser ertrunken. Schon bevor sie im Fluss landeten. Und ich suche nun eine Möglichkeit, wie die Männer ertränkt werden konnten, ohne sie direkt in den Rhein zu werfen.“

„Und Sie vermuten, dass sie in den Ballasttanks ertränkt und nachher in den Rhein geworfen wurden?“

Der Kapitän schüttelte seinen Kopf.

„Eine gewagte These, denn dann müssten der Kapitän oder der Steuermann mitgemacht haben und ich kenne niemanden unter meinen Kollegen, der dafür infrage käme.“

„Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es überall schwarze Schafe gibt. Warum nicht auch unter den Rheinschiffern?“

Nachdenklich schaute ihn Hadorn an.

„Wenn es denn so ist, dass die Männer auf diese Weise umgebracht worden sind.“

„Ich bin erst am Anfang der Untersuchungen und es ist bisher nur eine Idee von mir. Auch, weil ich noch keine andere Möglichkeit sehe,“ versuchte Weber zu beschwichtigen.

Falten erschienen auf Hadorn's Stirn.

„Doch wenn ich es mir so überlege, dann wäre es doch machbar. Das würde aber auch bedeuten, dass alle Schiffe, die in den letzten Tagen geschleust haben, verdächtig sind. Wann haben sie die Wasserleichen gefunden?“

„Den Ersten vor fünf Tagen.“

„Dann kann ich es nicht gewesen sein. Da war ich in Karlsruhe und habe Ladung genommen. Das können Sie einfach überprüfen.“

„Das glaube ich Ihnen, wäre aber froh, wenn ich eine Kopie der Unterlagen bekommen könnte. Das würde mir helfen, die Angaben anderer Schiffe zu überprüfen.“

„Kein Problem, ich kann Ihnen eine Kopie machen. Die Unterlagen sind alle auf der Brücke. Einen Moment, ich erledige das.“ Er stieg hoch zur Brücke und kam ein paar Minuten später wieder zu Weber, der ihn auf Deck erwartete.

Hadorn brachte seine Unterlagen und erklärte dem Kommissar, was er speziell beachten sollte.

„Manche Reedereien nehmen es mit den Fahrzeiten nicht so genau, deswegen ist es von Vorteil, immer auch die Schleusenzeiten abzufragen.“

„Ich danke Ihnen, Herr Hadorn, und wenn ich noch weitere Fragen habe, werde ich wieder bei Ihnen auftauchen.“

„Mal sehen, ob Sie mich dann auch finden,“ lachte er, „Morgen geht es wieder zurück. Diesmal bis nach Rotterdam.“

„Dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise.“

Weber verliess das Schiff im Birsfelder Hafen und machte sich auf den Rückweg. Nach einem kurzen Fussmarsch erreichte er die Endhaltestelle. Tram Nummer 3 würde ihn wieder in die Stadt zurückbringen.

Eigentlich hatte er keine Lust, ins Büro zu gehen. Er könnte doch die Unterlagen auch an einem anderen Ort studieren.

Die Nummer 6 brachte ihn ins Kleinbasel, auf die rechte Rheinseite, wo er ausstieg und am Bach entlang spazierte.

Er setzte sich in den Garten eines der Restaurants am Rheinufer und bestellte sich einen halben Trollinger. Noch wärmte die Sonne, doch es würde schnell kühler werden.

„Langsam wird es Zeit, dass diese Kältewelle verschwindet. Jedes Jahr derselbe Mist. Immer bin ich falsch angezogen.“

Die Uhr zeigte in der Zwischenzeit auf vier und er überlegte, ob er nicht anschliessende Feierabend machen sollte. Die Sonne verschwand hinter den Wolken und er wechselte ins Innere des Lokals.

Das Studium der doch umfangreichen Akten nahm fast eine Stunde in Anspruch und dokumentierte lückenlos die gesamte Reise der Blüemlisalp während der vergangenen Wochen.

Das Schiff war auf dem Rhein unterwegs, von Köln nach Ludwigshafen, dann zurück nach Koblenz und über Karlsruhe nach Birsfelden. Die Unterlagen zeigten die Fahr- und Liegezeiten, die Ladungen, die an den verschiedenen Orten genommen wurden, Frachtpapiere, Versicherungsscheine und vieles mehr. Dazu gab es noch ein umfangreiches Fahrtenbuch und Formulare mit Stempeln der jeweiligen Hafenmeister.

Hadorn war den Unterlagen zufolge in den letzten Tagen nicht in Basel.