4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie schon in "Einer von diesen Tagen" (2021) und "Die Brücken von Tompelin" (2022) nimmt der Autor in seinem dritten Erzählband viele große und kleine Dinge des Lebens erneut genüsslich aufs Korn. Das reicht vom einem gut geplanten Familienurlaub über lieb gewonnene Essgewohnheiten und scheinbar banale Probleme im Alltag, Einkauf und Verkehr, kruden Verschwörungstheorien sowie einem Meeting von Repräsentanten verschiedener Religionen mit Gott, verbunden mit einem kurzen Abstecher in die Hölle, bis hin zu aktuell diskutierten Themen wie der allseits geliebten europäischen Datenschutzgrundverordnung, politischer Korrektheit und der schwer zu definierenden kulturellen Aneignung. Kurz gesagt: Es geht einmal querbeet durch die Untiefen des Lebens. Auch wirklich ernste Dinge sollten ruhig mit einer guten Prise Humor angegangen werden. Anschließend darüber noch einmal nachzudenken, ist dann natürlich weder verboten noch ausgeschlossen. Wie heißt es so schön bei Ringelnatz: "„Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.“

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Steffen Brabetz

Storchgeklapper

Kurzgeschichten und Erzählungenvon diesen, jenen und noch ganz anderen Dingen(2021 – 2025)

Steffen Brabetz

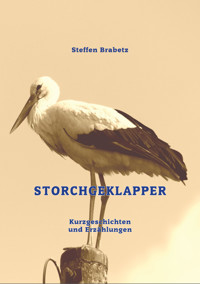

STORCHGEKLAPPER

Kurzgeschichtenund Erzählungen

© 2025 Steffen Brabetz

Cover: Storch vor der Pension „Spreewald-Marie“ in Schlepzig

ISBN Softcover: 978-3-384-69357-0

ISBN Hardcover: 978-3-384-69358-7

ISBN E-Book: 978-3-384-69359-4

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5,

22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

„Humor ist der Knopf,der verhindert,dass uns der Kragen platzt.“

Joachim Ringelnatz (1883-1934),deutsche Schriftsteller, Kabarettist und Maler

Inhalt

Cover

Halber Titelseite

Titelblatt

Urheberrechte

Storchgeklapper

Himmlisches Meeting

Älterwerden für Jammerlappen

Tompeliner Kleinstadtgeflüster

Heimatkunde 2055

Der Tag, an dem der Weihnachtsmann verschwand

Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer

Navigation

Käsetheke

Papa, wie weit ist die Sonne weg?

Willkommen in der Hölle

Söckchen

Fleisch

Die perfekte Geschichte

Sicherheit geht vor

Mephisto, Angelo und ich

Sichere Ablage

Es sind die Holländer …

Gesundheitsschutz

Babyfon

Physioterror

Dorffest

Talkshow

Pünktlichkeit

Die Maus im Kühlschrank

Friseursalon

Spaghetti mit Pesto

Cassandra

Der ewige Krieg

Danksagung

Info zum Buch

Info zum Buch

Info zum Buch

Info zum Buch

Nachwort

Über den Autor

Storchgeklapper

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Storchgeklapper

Über den Autor

Storchgeklapper

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

Storchgeklapper

Für Körper und Geist gibt es nichts Wohltuenderes als diese Ruhe und diese Stille, die nur die Natur uns schenken kann.(Irmgard Erath)

Urlaub. Endlich Urlaub. Den hatte ich auch dringend nötig.

Schuld daran waren nicht nur meine ewig schnatternden Kunden. Zum Feierabend, kaum hatte ich meine Wohnung betreten, wurde irgendwo in der Nähe der Rasen gemäht oder eine wilde Hecke geschnitten. Es wurde ständig gesägt, gehämmert und gebohrt. Der nächste oder übernächste Nachbar testete seine Musikanlage für die abendliche Familienfeier auf dem Balkon. Immer wieder unterbrochen wurde der permanent hohe Lärmpegel von den Sirenen der Polizei, der Feuerwehr und des Notarztes. An die geräuschintensive Bundesstraße vor dem Haus hatten wir uns inzwischen längst gewöhnt. So war das nun mal in Berlin. In so einer quicklebendigen Stadt war wenigstens etwas los. Hier war es nicht so tot wie im riesigen, unberührten und fast menschenleeren Umland von Berlin, im wahnsinnig öden Brandenburg. Es war daher auch kein Wunder, dass am liebsten alle Menschen aus dem weiten Berliner Dunstkreis in meine wunderschöne Stadt ziehen wollten.

Das ging natürlich nicht, denn ein paar Leute mussten auf den grünen Wiesen ja noch die bunten Kühe hüten und auf die vielen Windräder da draußen in der wilden Einöde aufpassen.

Ab und zu beschlich mich aber doch ein ganz seltsames Gefühl.

Wie wäre es, mal einige wenige Tage in der unglaublichen Stille des Landlebens zu verbringen? An irgendeinem abgelegenen Ort, weit weg vom Tag und Nacht tosenden Lärm der Stadt Berlin?

Meine Frau war von der Idee sofort hellauf begeistert. Das wunderte mich aber überhaupt nicht, hatte sie doch ihre Kindheit in einem kleinen, grässlichen Dorf auf dem flachen Land irgendwo außerhalb einer Stadt verbringen müssen. So ein furchtbares Stigma wurde man im Unterbewusstsein nicht so schnell los.

Ich setzte mich an den Computer und begann die Suche nach einer brauchbaren Gegend. Schließlich fiel meine Entscheidung auf ein Dorf im Süden von Brandenburg, auf ein Nest in einer waldreichen Region, in der es laut Google Maps mehr Kanäle als Straßen gab.

Hier musste es doch einfach nur herrlich sein, vor allem herrlich ruhig und still. Ich versuchte mir, so viel Stille vorzustellen, bei dem mich ständig umgebenden Krach gelang mir das aber nicht.

Die kleine Ferienwohnung befand sich mitten im Dorf.

Ich stieg aus dem Auto und begutachtete misstrauisch das Gelände. Links und rechts vom Grundstück gackerten wilde Hühner. Hoffentlich flatterten die Viecher nicht über den Zaun, sehr wahrscheinlich trugen sie Millionen, wohl eher Milliarden von furchterregenden Krankheitskeimen in sich und auf ihrem Gefieder. Man konnte hier draußen auf dem Land ja nicht vorsichtig genug sein. Sicher wuschen sich die Dorfmenschen auch ab und zu mal ihre ständig schmutzigen Hände, aber die Tiere hatten von Hygiene garantiert noch nie etwas gehört.

Auf der Weide standen Kühe herum und in Sichtweite entdeckte ich einen kleinen Tümpel. Meine Frau schlenderte glücklich über das Gelände, ihre Augen strahlten. Wahrscheinlich kamen plötzlich die unbewussten Kindheitserinnerungen an den ganzen Schmutz und Dreck ihres furchtbaren Landlebens zurück.

Aber all das konnte mir egal sein, ich suchte nur meine Ruhe. Zufrieden sank mein Kopf in das weiche Kopfkissen.

Kein Autolärm, keine Sirenen, keine quietschende Straßenbahn.

Eine geradezu himmlische Ruhe umgab mich.

Plötzlich schreckte ich hoch.

Ganz in der Nähe klapperte es bedrohlich laut.

„Was ist das?“, fragte ich verängstigt.

„Das sind Störche“, antwortete meine Frau schläfrig.

„Und warum machen die so einen Krach?“

„So begrüßen die sich untereinander“, murmelte sie müde.

„Und was ist das für ein Quietschen?“, fragte ich weiter.

„Quietschen?“, meine Frau wirkte etwas verständnislos. „Meinst du etwa die Frösche? Die quaken nun mal die halbe Nacht.“

„Ich dachte, die Störche fressen die Frösche?“

„Sicher tun sie das“, erwiderte meine Frau schlaftrunken. „Aber ein paar müssen auch noch für morgen übrig bleiben.“

Wenig später fiel ich fast aus dem Bett.

Die Glocken der nahe gelegenen Kirche schlugen so laut, dass ich Angst hatte, einen dauerhaften Gehörschaden davonzutragen.

Ich schaute hinüber zu meiner Frau.

Wie konnte sie nur bei dem unglaublichen Lärm schlafen?

Irgendwann musste ich dann aber doch eingeschlummert sein, am nächsten Morgen wachte ich wie gerädert auf. Ich fühlte mich hundeelend, als hätte man mich in der Nacht mehrmals durch eine Heißmangel gezogen. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt.

Meine Frau lief fröhlich pfeifend und singend durch die Ferienwohnung und bereitete das Frühstück auf der kleinen Terrasse vor. Sie war sogar schon beim nahe gelegenen Bäcker gewesen und hatte frische Landbrötchen besorgt.

Immer noch leicht benommen torkelte ich in den Wohnbereich.

„Guten Morgen“, flötete meine Frau, summte weiter vor sich hin und nahm den Topf mit den gekochten Eiern von der Herdplatte. „Das war eine herrliche Nacht. So eine unglaublich frische Luft. Ich habe schon lange nicht mehr so gut geschlafen.“

„Schön für dich“, knurrte ich missmutig und schlurfte aus der Tür hinaus auf die Terrasse. Schon wieder umgab mich ein ohrenbetäubender Lärm. Ich sehnte mich zurück in mein Berlin.

„Müssen die Hühner so einen Krach machen?“

„Das sind nicht die Hühner“, erwiderte meine Frau gelassen. „Das sind die Hähne. Die krähen am Morgen und am Abend, manchmal auch den ganzen Tag. Das sind echte Machos, die immer wieder ihre Reviere abstecken müssen. Ist wie bei den Menschen. Die Hennen gackern nur, wenn sie Eier legen.“

Schlecht geschlafen und schon erhielt ich eine Lehrstunde.

Das brauchte ich im Moment aber am allerwenigsten.

Hähne, Hennen, Hühner, die Details interessierten mich nicht.

Meine Frau hatte sich wirklich richtig viel Mühe gegeben, auf dem kleinen Tisch ein wunderbares Frühstück hinzuzaubern.

Normalerweise fiel in Berlin die erste Mahlzeit des Tages dem frühmorgendlichen Stress zum Opfer. Nicht so im Urlaub, in den wenigen freien Tagen gönnte ich mir ein ausgiebiges Gelage bei Sonnenaufgang oder auch ein wenig später.

Genau genommen, dann doch schon eher etwas später.

Ich setzte mich fröstelnd auf den Holzstuhl. Über eine Polsterung hätte ich mich gefreut, aber so war das nun mal auf dem Dorf.

Komfort wurde auf dem Land nicht allzu groß geschrieben.

Ich griff mir ein frisches Brötchen und zuckte zusammen.

Welche wilden Tiere bedrohten mich jetzt schon wieder?

„Was ist das?“, fragte ich und schaute meine Frau hilfesuchend an. „Langsam bekomme ich echt Angst. Welche Viecher schreien da so aggressiv? Da kann einem ja Bange werden.“

„Schreien?“, meine Gattin war angesichts meiner Hysterie etwas erstaunt. „Das sind nur die Kühe auf der Weide. Die muhen. Du musst überhaupt keine Angst haben, alle Kühe sind überzeugte Vegetarier und fressen keine Menschen, auch keine Berliner.“ Beruhigt atmete ich tief durch.

„Obwohl“, fuhr meine Frau fort. „Einem Stier oder einem Ochsen solltest du besser aus dem Weg gehen. Mit ihren Hörnern können sie dich ganz leicht aufspießen.“

Wollte mich meine Frau provozieren? Ich würde doch niemals eine der Graswiesen betreten, im Web hatte ich von Zecken, Giftfliegen und anderen grausamen Parasiten gelesen. Wenn sich meine Frau ihre Gesundheit ruinieren wollte, bitte schön.

Ich würde garantiert nicht eingreifen. Mich brächten keine zehn Pferde hinaus in diese erbarmungslose Grassteppe.

Ich schnitt mir das knusprige Brötchen auf, bestrich es mit etwas Butter und anschließend mit reichlich Honig. Lecker.

Plötzlich summte es an meinem linken Ohr.

„Ganz ruhig“, sagte meine Frau. „Das ist nur eine Mücke.“

„Was will die von mir?“, fragte ich leise, ich wollte das brutal laut summende Ungeheuer an meinem Kopf nicht erschrecken.

„Wenn es ein Männchen ist, dann will es nichts von dir“, erklärte sie schmunzelnd. „Wenn es ein Weibchen ist, dann will sie nur dein Blut für ihren Nachwuchs.“

„Weg mit der Bestie“, rief ich und schlug wild um mich.

Meine Aktion zeigte Wirkung, das Summen war verschwunden. Gerade wollte ich genussvoll vom Honigbrötchen abbeißen, da entdeckte ich das nächste Monster.

„Was ist das?“, rief ich entsetzt.

„Ganz ruhig“, antwortete meine Frau. „Das ist nur eine Hummel. Die sind absolut friedlich, so lange du sie nicht ärgerst.“

„Das ist aber mein Brötchen“, gab ich zu bedenken.

„Sicher“, erwiderte meine Gattin. „Warte einfach, bis sie weg ist. Ein Hummelbiss kann ziemlich schmerzhaft sein.“

„Beißen?“, meine Frau überraschte mich mal wieder mit ihrem unnützen ländlichen Bauern-Fachwissen. „Ich dachte immer, solche Ungeheuer stechen immer nur wild um sich.“

Das nächste Monstrum nahm auf meinem Brötchen Platz.

„Eine Hummel beißt“, erklärte meine Gattin vollkommen ruhig weiter und zeigte auf den neuen Honig-Gast. „Das da ist eine Wespe, da solltest du etwas vorsichtig sein. Wespen stechen und sind aggressiver als Bienen und Hummeln. Also bitte aufpassen.“ Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung gehabt, dass das angeblich so ruhige Landleben eine derartige Mogelpackung war, ich fühlte mich total verloren, wie ein Z-Promi im Dschungelcamp.

Kein Wunder, dass alle vernünftigen Menschen nach Berlin wollten. „Nicht bewegen“, rief meine Frau plötzlich.

Ich gehorchte sofort und erstarrte zu einer Salzsäule.

Was war denn nun schon wieder?

„Was ist denn?“, flüsterte ich ängstlich.

„Da sitzt eine Bremse auf deiner Schulter“, antwortete meine Frau. „Da musst du vorsichtig sein. Bremsen stechen einfach zu.“ Langsam bekam ich Panik. Die Wildnis machte mir Angst.

„Gibt es noch mehr von solchen Viechern?“, fragte ich genervt. „Was meinst du mit Viechern?“, fragte meine Gattin zurück.

„Mücken, Hummeln, Bienen, Wespen, Bremsen“, erklärte ich erregt. „Gibt es noch mehr von derartig brutalen Untieren?“

„Das sind doch keine Untiere“, erwiderte meine Frau stirnrunzelnd. „Das sind Insekten. Für unser Ökosystem sind die kleinen Tierchen unheimlich wichtig. Ohne sie geht gar nichts. Auf der Erde gibt es ungefähr eine Million bekannte Insektenarten. Wahrscheinlich sind es aber noch sehr viel mehr.“

Eine Million. Allein nur von so grausamen Bestien?

Eine Million. Das war eine Eins mit sechs runden Nullen.

So viele Plagegeister gab es auf unserem schönen Planeten?

Wieder einmal sehnte ich mich zurück in meine geliebte Stadt.

Das Honigbrötchen hatte ich den wilden Tieren preisgegeben und als Frühstück die andere Brötchenhälfte trocken gekaut.

Das eigenartige Verhalten meiner Frau gab mir Rätsel auf. Sie schien das rundum von Insekten belagerte Frühstück zu lieben und auch noch zu genießen. Womöglich war das aber auch nur eine vage Erinnerung an ihre schreckliche, traumatische Dorfkindheit.

Den ersten Tag verbrachten wir mit einer Ortsbesichtigung.

Ja gut, außer einer sehr langgezogenen Hauptstraße und ein paar Kanälen gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu entdecken. Allerdings musste man anerkennen, dass es Lokalitäten gab, wo die Touristen den ganzen regionaltypischen und überflüssigen Krimskram erwerben konnten. Da gab es beispielsweise eine alte Fachwerkmühle oder auch gleich daneben eine kleine Brauerei. Viel Bier konnten die bestimmt nicht produzieren, in Berlin würden sie wahrscheinlich nicht einmal den Durst meines Kiezes stillen können. Für das kleine unscheinbare Dorf und ein paar zufällig vorbeikommende Besucher mochte es gerade so reichen.

Und erst die winzigen Häuser. Mehr als drei Stockwerke hatte nicht ein einziges Gebäude zu bieten, aber für die wenigen hier im Dorf hausenden Ureinwohner schien es ausreichend zu sein.

Das Abendbrot aß ich nach meinen morgendlichen Erfahrungen in der Ferienwohnung. Aus Trotz setzte sich meine Frau auf die Terrasse. Auf die ersehnte Ruhe wartete ich erneut vergebens.

Unzählige Dorfköter bellten. Ganz in der Nähe waren Urlauber in Feierlaune. Und schon wieder schrien irgendwelche Tiere.

„Was ist denn das schon wieder?“, rief ich genervt.

„Das sind Wildgänse“, antwortete meine Frau ruhig. „In der Dämmerung fliegen sie zu ihren Schlafplätzen.“

„Wieso das denn?“, stöhnte ich verzweifelt. „Können die blöden Gänse nicht einfach da bleiben, wo sie gerade sind?“

Am späteren Abend verschlechterte sich das Wetter, ein Sturm zog auf. Der Wind zerrte an den alten Gebäuden, aber auch die vielen Bäume auf dem Grundstück fabrizierten unglaublich laute Windgeräusche. Meine Frau hatte immer versucht, mir die Wichtigkeit des großen und kleinen Grünzeugs zu erklären, aber das war doch alles kompletter Unfug. Kleine grüne Dinge, wie Salat, schmeckten nicht und große grüne Dinge, wie Bäume, konnten mein Auto ruinieren. Sollte die Wildnis doch da bleiben, wo sie war, aber bitte, bitte, möglichst weit weg von mir.

Am nächsten Morgen war ich völlig fertig. Wieder hatte die Kirchenglocke direkt neben meinen Ohren unverschämt laut gebimmelt. Der nächtliche Sturm hatte mich ebenfalls kaum schlafen lassen.

Und das sollte ich noch die ganze restliche Woche aushalten?

Auf dem Programm stand heute eine Kahnfahrt. Meine Frau meinte, in dieser Ecke Deutschlands gehöre das einfach dazu.

Begeistert war ich von der Idee nicht, entfernte uns doch der Kahn weit weg von jeglicher Zivilisation. Das machte mir schon etwas Angst, aber ich wagte es nicht, mich dem Wunsch meiner Gattin zu verweigern. Das Boot machte nicht gerade einen vertrauenswürdigen Eindruck, es war sehr lang und flach gebaut und hatte keine Ruder. Trotz meiner Zweifel stieg ich ein. Oje, wirklich eine wacklige Angelegenheit. Im Heck stand eine Frau in knallbunten und vollkommen unmodischen Klamotten, meine Frau nannte das eine Tracht. In ihren Händen hielt sie einen langen Stock, mit dem sie das Boot durch das Wasser der Kanäle schob. Mit einem Motorboot wären wir definitiv schneller vorangekommen. Wenn mein Pizzaservice in Berlin so träge unterwegs wäre, würde ich dem Boten die kalte Pizza mit voller Wucht um die faulen Ohren hauen.

Urlaub habe auch etwas mit Langsamkeit zu tun, erklärte mir meine Frau immer wieder die für mich geradezu greifbare Langeweile.

Uns umgab ein undurchdringlicher grüner Dschungel. Auf dem Boot fühlte ich mich schon sicher, die Raubtiere konnten uns hier nicht erreichen. Im Kahn saß auch ein älterer Herr, der über die Wildnis scheinbar irgendwie alles wusste und in seinem mehr oder weniger unverständlichen sächsischen Kauderwelsch in einer Tour am Erzählen war. Ruhe war das jedenfalls auch nicht.

Der Mann sprach von Riesen-Welsen, die einem kleinen Boot auch mal gefährlich werden können.

Mein Sicherheitsglaube schwand.

Argwöhnisch beobachtete ich das trübe Wasser.

Bald musste ich mich aber auf andere Dinge konzentrieren.

Eine Million bekannter Insektenarten gab es auf der Erde?

Ich hatte den Eindruck, dass sie sich heute alle in der Nähe unseres Kahns verabredet und es vor allem auf meine Person abgesehen hatten. Meine Frau genoss die Fahrt. Dass ich mich von allen Seiten bedroht fühlte, schien oder wollte sie einfach nicht wahrnehmen.

Und dann erklärte uns der Schlaumeier auch noch ein paar Pflanzen am Ufer. Einen recht seltsamen Namen konnte ich aufschnappen: Blutweiderich. Ich machte mich schnell noch kleiner, womöglich war das ja eine fleischfressende oder blutsaugende Pflanze. Lange darüber nachdenken konnte ich nicht, ständig attackierten mich unzählige große und kleine Insekten. Um meinen Kopf herum schwirrte und summte es wild. Ich kämpfte verzweifelt um mein Überleben, aber niemanden im Boot interessierte das.

Endlich Heimreise. Die furchtbare Urlaubswoche war vorbei. Endlich kam ich ungeschoren und unverletzt raus aus der grausamen Wildnis, zurück in die Heimeligkeit und Sicherheit der wohltuend grauen und wunderbar lauten Großstadt.

Ich atmete wieder die herrlich frische Berliner Luft.

Meine Qual hatte nun ein Ende.

„Das müssen wir bald mal wieder machen“, schwärmte meine Frau überglücklich. „Das war einfach nur toll.“

Entsetzt schaute ich sie an.

Noch einmal da hinaus?

Niemals!

Himmlisches Meeting

Mit seiner heutigen Sonntagspredigt in der Tompeliner Kirche war Pfarrer Heiliger ausgesprochen zufrieden. Den notorisch uneinsichtigen Sündern seiner Gemeinde hatte er ordentlich die Leviten gelesen. Gelassen schlenderte er über den fast menschenleeren Marktplatz und durch gemütliche Fachwerkgassen nach Hause. Sicher wartete seine Haushälterin daheim schon mit einem herrlichen Sonntagsbraten auf ihn. Darauf freute er sich nach jedem Gottesdienst besonders. Gott im Himmel würde ihm seine profane irdische Genusssucht ganz bestimmt verzeihen. Statt eines üppigen Mahls fand Pfarrer Heiliger einen Brief mit einer kaum wahrnehmbaren leuchtenden Aura auf dem Tisch vor. Die plötzliche Neugier ließ ihn das gute Essen vergessen. Vorsichtig nahm er den Umschlag in die Hände, roch daran und erschnupperte einen hauchfeinen Duft von Rosen. Um einen Drohbrief handelte es sich wohl nicht, die hatten bisher anders ausgesehen und gerochen. Erlaubte sich vielleicht seine provokante und verehelichte Kollegin mit einem fingierten Liebesbrief einen üblen Scherz? Des Öfteren hatte sie sich schon über die Ehelosigkeit seiner Glaubensrichtung lustig gemacht. Er öffnete den Brief und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Text war kurz, aber in einer wunderschönen, geradezu antik anmutenden Handschrift verfasst.

Werter Pfarrer Heiliger,ich möchte Sie herzlich zu einem Treffen einladen.Bleiben Sie bitte zu Hause und warten Sie auf den Fahrer.Sie werden abgeholt.Der Herr

Der Herr? Was denn für ein Herr? Pfarrer Heiliger war verwirrt.

Der Herr, den er kannte, verehrte und anbetete, war nicht von dieser Welt und schrieb ihm ganz sicher keine Briefe.

Wer um Himmels Willen machte sich einen Spaß mit ihm?

Plötzlich klingelte das Telefon. An der Nummer auf dem Display erkannte er, dass es die werte Amtskollegin von der ketzerischen Konkurrenz war. Das war durchaus eine Überraschung.

„Heiliger“, meldete sich Pfarrer Heiliger.

„Helgen“, tönte es durch die Ohrmuschel zurück. Über ihren norddeutschen Küstendialekt musste er schmunzeln. Selbst ihre verzogenen Kinder hatten diese eigenartige Aussprache geerbt. Vielleicht würde die nächste Generation im Falle eines genehmen Wohlverhaltens als Einheimische in Tompelin akzeptiert werden können. Pfarrer Heiliger fühlte sich auf Grund seiner ewig langen Ahnenreihe im Norden Brandenburgs den meisten Zugereisten weit überlegen. Aber darum ging es gerade nicht.

„Was gibt es denn, werte Kollegin?“, fragte Pfarrer Heiliger. „Hat Ihnen meine Predigt so gut gefallen, dass Sie mich unbedingt dazu beglückwünschen wollen?“

„Ihre Predigt?“, Pastorin Helgen lachte laut. „Wie immer wortgewaltig und am wahren Kern der Sache vorbei. Nein, das ist es nicht. Haben Sie auch so einen eigenartigen Brief bekommen?“ „Ja, das habe ich“, bestätigte Pfarrer Heiliger.

„Und was halten Sie davon, werter Kollege?“

„Ich weiß es nicht“, gab Pfarrer Heiliger zu. „Kein Absender, kein Name, kein Datum und auch keine Uhrzeit. Sehr mysteriös.“

„Das sehe ich auch so“, erwiderte Pastorin Helgen. „Aber was wollen wir jetzt unternehmen?“

„Nichts“, antwortete Pfarrer Heiliger gelassen. „Im Brief steht, dass wir abgeholt werden. Wir warten einfach auf das Taxi.“

„Das Ganze kommt mir aber schon suspekt vor“, merkte Pastorin Helgen an. „Möglicherweise ist es doch nur ein Scherz.“

„Wir werden sehen“, antwortete Pfarrer Heiliger und legte auf.

Das sonntägliche Festmahl wurde allmählich kalt. Trotz der eindringlichen Bitten seiner Haushälterin blieb Pfarrer Heiliger in seinem Arbeitszimmer und wartete. Und wartete weiter.

Zwei Stunden später klingelte es an der Haustür.

Pfarrer Heiliger stürmte zum Eingang und öffnete.

Vor ihm stand ein vollständig in schwarz gekleideter Mann und auf der Straße wartete eine riesige schwarze Limousine. So ein Fahrzeug hatte der Pfarrer in Tompelin bisher noch nie gesehen.

„Pfarrer Heiliger?“, fragte der Mann freundlich.

„Ja, das bin ich“, bestätigte der Angesprochene verschüchtert.

„Die Einladung ist Ihnen zugestellt worden“, fuhr der Mann höflich fort. „Hätten Sie jetzt bitte die Güte, in den Wagen zu steigen? Er wird Sie umgehend zu Ihrem Gastgeber bringen.“

„Von wem ist die Einladung?“, fragte Pfarrer Heiliger.

„Das werden Sie sehr bald erfahren“, antwortete der Chauffeur lächelnd. „Steigen Sie bitte ein.“

Zögerlich ging Pfarrer Heiliger zum Wagen und setzte sich auf die Rückbank der Limousine. Erstaunt hatte er festgestellt, dass sich die Wagentür bei seinem Näherkommen wie von Geisterhand allein geöffnet hatte. Aber an Geister glaubte er nicht.

Sicher war das nur so eine neumodische Sensorautomatik.

Der hintere Bereich des Wagens war geräumig und ausgesprochen bequem, stellte Pfarrer Heiliger fest.

Wer in Tompelin konnte sich derartigen Luxus überhaupt leisten?

Nachdem Pfarrer Heiliger fast im bequemen Polster versunken war, öffnete sich direkt vor ihm ein kleines Türchen und ein Glas mit einem rötlichen Inhalt fuhr ihm auf einem Tablett entgegen.

„Trinken Sie das bitte“, vernahm der Pfarrer wieder die Stimme des Mannes, der inzwischen auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte. „Vertrauen Sie mir bitte, das ist kein Gift. Das Getränk wird die Reise zu Ihrem Gastgeber verkürzen.“

Pfarrer Heiliger roch am Glas und stellte fest, dass ihm das gleiche Aroma wie beim rätselhaften Brief in die Nase strömte. Schließlich fasste er sich ein Herz, ergriff das Glas und trank es in einem Zug aus. Nur eine Minute später war er tief eingeschlafen.

Als Pfarrer Heiliger wieder erwachte, schaute er sich verwundert um. Was war das für eine riesige Halle? Von einem Raum konnte man, genau genommen, auch überhaupt nicht sprechen. Die Wände bestanden aus weißem Nebel. Als er nach unten schaute, wurde ihm sofort schwindlig. Der Boden bestand aus einem watteartigen Untergrund, durch den in sehr weiter Ferne Wiesen, Wälder, Steppen, Seen und Wüsten schimmerten. Pfarrer Heiliger war vollkommen irritiert und schaute sich suchend um. Außer ihm befanden sich noch acht weitere Leute hier, die aber auch, wie er selbst, vollkommen durch den Wind waren. Nur am großen runden Tisch in der Mitte saß ein freundlich lächelnder uralter Mann mit schlohweißen Haaren und einem sehr langen Bart.

Der Pfarrer ging langsam und total verunsichert zum Tisch.

„Wo sind wir hier?“, fragte er vorsichtig.

Die anderen traten nun ebenfalls an den Tisch und richteten ihre Augen neugierig auf den alten Mann.

„Es ist schön, dass ihr alle meiner Einladung gefolgt seid“, sagte er lächelnd und schaute freundlich in die Runde.

„Wer sind Sie?“, fragte ein anderer Mann, der für Pfarrer Heiliger wie ein muslimischer Würdenträger aussah.

„Ich?“, fragte der alte Mann zurück und überlegte kurz. „Das ist nicht so einfach zu erklären. Jeder von euch hat einen anderen Namen für mich. Die meisten von euch nennen mich Gott.“ Ein leises Raunen machte die Runde um den Tisch.

„Wusste ich doch, dass Gott ein Mann ist“, rief Imam Alqidiys.

„Aber nicht doch“, widersprach Gott sofort und wechselte sein Aussehen. Nun saß eine hübsche, junge und blondgelockte Frau vor den Gästen. Im ersten Moment waren alle sprachlos.

„Wusste ich doch, dass Gott eine weiße Frau ist“, rief nun die ebenfalls anwesende Pastorin Helgen freudig.

Nun verwandelte sich Gott in eine junge Schwarzafrikanerin mit einer krausen Haarpracht und wunderschönen großen Augen.

„Was ist mit den indigenen Völkern?“, beschwerte sich die Schamanin Tagata-Paia. „Warum werden wir immer vergessen?“ Kaum hatte sie das ausgesprochen, schillerte Gott in allen denkbaren Farben, seine Haut wechselte ständig den Farbton und auch die Haarfarbe und Haarlänge wechselten in einem fort.

Staunend und schweigend schauten seine Gäste einige Minuten dem faszinierenden Schauspiel zu. Schließlich nahm Gott wieder die Gestalt eines alten Mannes an.

„Liebe Leute“, sagte er schließlich. „Ich möchte euch doch nicht verwirren, deshalb bleibe ich jetzt in dieser Gestalt. Es ist wirklich bedauerlich, dass ihr mich in eurem primitiven Denken so schnell in eine Schublade steckt. Ich bin doch kein Mensch, ich bin Gott. Ihr vergleicht euch doch auch nicht mit Stechmücken.“

„Ich achte sehr das Leben jeder einzelnen Stechmücke“, merkte der Brahmane Sent an. „Aber dein Vergleich hinkt. Wir stehen dir sehr viel näher als eine Stechmücke uns Menschen.“

„Ich will ehrlich sein“, erwiderte der alte Mann namens Gott. „Aus meiner Perspektive sehe ich das nicht ganz so. Ihr da unten auf der Erde piesackt mich schon ganz schön. Im großen Universum warten noch eine Menge andere interessante Dinge auf mich.“ Unschlüssig standen die Gäste herum.

„Aber das soll nicht eure Sorge sein“, fuhr der alte Mann fort. „Ich habe einige wichtige Dinge mit euch zu besprechen. Bitte nehmt doch erst einmal Platz.“

Kaum hatte Gott seine Aufforderung ausgesprochen, begann ein heftiges Gerangel um die Sitzplätze neben dem alten Mann.

„An Gottes rechter Seite sitze natürlich ich“, verkündete Rabbi Heyliker laut. „Wir sind schließlich Gottes auserwähltes Volk. Das steht schon geschrieben in den Thora-Rollen.“

„Ist das so?“, knurrte Ajatollah Moġaddas gereizt. „Vielleicht war das mal so, damals im alten Ägypten. Heute stehen die Anhänger des Propheten Mohammed weit höher in Gottes Gunst.“

„Das glaube ich aber kaum“, machte sich jetzt Derwisch Eziz bemerkbar. „Dazu lebt und glaubt ihr nicht asketisch genug.“

„Allah muss entscheiden“, sagte Imam Alqidiys. „Neben einen schiitischen Ketzer werde ich mich aber niemals setzen. Und auch nicht neben einen ungläubigen Kreuzanbeter.“

„Neben einen Ketzer, der die falschen Nachfolger des Propheten anbetet, kann ich mich auf keinen Fall setzen“, entgegnete Ajatollah Moġaddas wütend. „Schon das allein wäre eine unglaubliche Beleidigung aller wahren Gläubigen.“

„Ihr liegt alle daneben“, rief die Schamanin Tagata-Paia selbstsicher. „Ihr haltet euch doch nur an euren toten Büchern fest. Die Naturvölker stehen Mutter Erde und damit Gott natürlich am nächsten. Daran kann es doch überhaupt keinen Zweifel geben.“ Alle redeten durcheinander und stritten sich lautstark.

Jeder von ihnen beanspruchte einen Platz direkt an Gottes Seite. „Genug!“, dröhnte es schließlich laut durch den Raum.

Sofort schwiegen alle. Gottes Gesicht war hochrot verfärbt und auf seiner Stirn hatten sich tiefe Zornesfalten gebildet.

„Was soll das werden?“, rief Gott wütend, Blitze huschten kreuz und quer durch den Raum. „Ich, Gott, lade euch armselige Kreaturen zu einem Treffen ein und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch vor meinen Augen lautstark zu streiten und unverfroren um meine Gunst zu buhlen? Schämt euch!“

Erneut herrschte Schweigen, aber die Blicke, die sich seine Gäste gegenseitig zuwarfen, blieben zutiefst feindselig.

Jeder von ihnen glaubte sich schließlich nach wie vor im Recht. Dann trat der Lama Seijin vor und verneigte sich leicht vor Gott. „Du bist also ein Gott?“, fragte er lächelnd.

„Was soll denn die Frage?“, reagierte der Angesprochene erregt. „Ich bin nicht ein Gott, ich bin der Gott. Vielleicht glaubt ihr mir, wenn ich den Wolkenboden unter euren Füßen auflösen würde, aber dann könntet ihr niemandem mehr davon erzählen.“

„So war meine Frage nicht gemeint“, wehrte der Lama demütig lächelnd ab. „Ich wollte dir nur eine Lösung vorschlagen.“

„Und wie soll die denn aussehen?“, knurrte Gott mürrisch. „Ihr rechthaberischen Selbstdarsteller werdet euch nie einigen können.“ „Ich denke schon“, widersprach der Lama, der inzwischen von allen anderen misstrauisch beäugt wurde, da er sich offensichtlich und ungeniert Gottes Gunst erschleichen wollte. „Du machst den runden Tisch einfach sehr lang und oval. Dann setzt du dich an das eine Ende und wir an das andere. So sind wir alle fast genauso weit von dir entfernt.“

Gott winkte kurz mit der linken Hand und der Tisch verwandelte sich in Sekundenbruchteilen in eine lange, sehr lange und ovale Tafel. „Die Sitzfolge losen wir einfach aus“, erklärte Lama Seijin weiter.

„Das klingt gut“, stellte Pfarrer Heiliger fest. „Aber was ist, wenn die Lose auch Gottes Willen unterliegen. Dann ist es kein Zufall.“

„Euer Vertrauen in meine Fähigkeiten ehrt mich“, murmelte Gott vor sich hin und winkte erneut mit seiner linken Hand. Auf dem Tisch stand nun ein antiker Tontopf mit nummerierten Scherben. Jeder der Gäste zog eine aus dem Gefäß und setzte sich auf den ihm so zugewiesenen Platz. Allerdings war kaum jemand mit dem Ergebnis wirklich zufrieden, Gott hatte dabei mit Sicherheit seine Hände im Spiel gehabt und sie alle bestrafen wollen.

Niemand wagte es, die Vermutung laut auszusprechen.

Lange schaute Gott nachdenklich in die Runde. Endlich war ein wenig Ruhe eingekehrt, auch wenn die mühsam gefundene Sitzordnung nach wie vor kleinere Zänkereien auslöste.

„Endlich“, seufzte er zufrieden. „Jetzt, wo wir gemeinsam am Tisch sitzen, kann ich zum eigentlichen Thema kommen.“

„Nicht so schnell“, wandte Brahmane Sent ein. „Bist du sicher, dass du nur ein Gott bist? Wir verehren viele Götter.“

„Das wollte ich auch fragen“, schloss sich die Schamanin an.

„Eure Respektlosigkeit nervt langsam“, schimpfte Gott. „Als was soll ich dir denn erscheinen? Brahma? Vishnu? Shiva? Krishna?“

Während seiner Antwort wechselte er ständig seine Gestalt und zeigte sich mal als diese, mal als jene der genannten Gottheiten. Gott atmete tief durch. Konnte es nun endlich losgehen?

„Es ist schön, dass ihr alle meiner Einladung gefolgt seid“, wiederholte er seine Begrüßung. „Ich möchte mich heute mit euch beraten, wie es auf der Erde weitergehen soll. Zu lange von mir unbeaufsichtigt, seid ihr in ein richtig großes Schlamassel geraten und am laufenden Band werde ich dafür verantwortlich gemacht. Das finde ich ganz und gar nicht in Ordnung.“

„Aber ich verkünde doch nur dein Wort“, warf Pfarrer Heiliger ein.

„So wie es in der Heiligen Schrift geschrieben steht.“

„Pah“, rief Rabbi Heyliker belustigt. „Alles nur aus unserer Thora abgeschrieben, genauso wie das lästerliche Buch von den Kameltreibern aus der Wüste. Gott hat zuerst mit uns gesprochen.“ „Stopp“, unterbrach Gott sofort den aufkeimenden Streit. „Vor euch waren da noch einige andere da, aber sie besaßen keine Schrift und erzählten ihre Geschichten einfach nur weiter. Aber ihr tragt eure heiligen Bücher vor euch her und wagt es doch tatsächlich zu behaupten, dass die Worte darin von mir stammen würden. Dabei habt ihr nur das genommen, was euch gefallen hat und vieles habt ihr einfach ignoriert und weggelassen.“

„Das ist ein harter Vorwurf“, sagte Pastorin Helgen und erntete die breite Zustimmung aller am Tisch versammelten Parteien.

„Ach, ist das so?“, Gott gefiel es überhaupt nicht, wie die Gäste an seiner im Universum weitbekannten Autorität kratzten. „Dann will ich euch mal aufklären. Nehmen wir zum Beispiel mal den alten Mann … diesen Moses. Mitten in der Wüste wusste der verzweifelte Mann nicht mehr weiter und kroch einen Berg hoch, im Glauben daran, dass ich ihm helfen würde. Er tat mir einfach leid, daher drückte ich ihm fünfzehn Gebote in die Arme.“

„Fünfzehn?“, Rabbi Heyliker war aufgesprungen. „Da musst du dich irren. Es waren nur zehn Gebote. So steht es geschrieben.“

„Damals zeigten die Leute mehr Respekt“, stellte Gott gelassen fest. „Es waren definitiv fünfzehn Gebote. Leider hatte ich vergessen, dass Menschen ja nur zwei Arme haben. Mein Fehler. Die Gedanken waren wohl gerade ganz woanders gewesen. Die besten Gebote hat Moses doch tatsächlich liegen gelassen.“

„Welche waren das?“, fragte der Rabbi neugierig nach.

„Ist doch jetzt auch egal“, winkte Gott ab. „Das spielt heute doch keine Rolle mehr. Wie kommt ihr nur dazu, dass ihr für mich sprechen dürft? Ihr dreht und wendet meine Weisungen und Ratschläge wie es euch gefällt und verkauft das Ganze auch noch als absolut echt. Das ist schon ziemlich dreist.“

Seine Gäste schauten allesamt betreten zu Boden.

Die Vorwürfe richteten sich nicht gegen eine bestimmte Person oder Glaubensrichtung, sondern gegen alle Menschen auf dieser kleinen Erdkugel. Gott genoss das lange, betretene Schweigen.

„Kommen wir mal wieder zum Thema zurück“, fuhr Gott fort. „Auf der Erde geht so einiges durcheinander. Ihr streitet euch mehr, als das ihr miteinander redet. Wie und wann wollt ihr euch endlich mal einigen? So kann es doch nicht weitergehen.“

„Du fängst an“, rief er nach einer kurzen Pause und zeigte auf Pfarrer Heiliger. Vor Schreck rutschte der fast vom Sitz.

„Ich möchte keinesfalls respektlos erscheinen“, sagte Pfarrer Heiliger unsicher und räusperte sich. „Meine lieben Kollegen und Kolleginnen von den anderen Konfessionen und Religionen achte ich schon hoch. Aber die Lösung liegt doch klar auf der Hand: Sie müssen nur verstehen und zugeben, dass sie alle in ihrem bisherigen Leben einer vollkommen falschen Lehre gefolgt sind und unsere als die einzig wahre Religion auf der Erde anerkennen.“ Wutentbrannt sprang der Imam auf. Und der Rabbi. Dann der Derwisch. Auch der Brahmane und der Ajatollah. Und … .

Im nachfolgenden Tumult schrien alle durcheinander und jeder brüllte jeden an. Durch den ohrenbetäubenden Lärm hörte man immer wieder von jedem der Gäste, sie allein würden den wahren Glauben vertreten. Vor Wut geballte Fäuste wurden heftig geschwungen und jeder drohte jedem mit Gewalt.

„Jetzt ist aber Schluss“, übertönte Gottes laut schallender Ruf den wilden Streit. „Was ist denn nur mit euch los? Ich möchte mit euch reden, aber ihr streitet euch vor meinen Augen um jede Kleinigkeit. Jetzt habt ihr mich richtig wütend gemacht.“ Erschrocken schwiegen alle Gäste und schauten sich gegenseitig fragend an. Gott schien sie nicht verstehen zu wollen.

„Jeder von euch spricht nur von sich selbst“, fuhr Gott verärgert fort. „Jeder glaubt, allein im Recht zu sein. Was seid ihr doch für primitive Kleingeister. Niemand von euch spricht über mich.“

„Und wie soll es denn jetzt weitergehen?“, wurde verschüchtert aus der Runde gefragt.

„Keine Ahnung“, gab Gott zerknirscht zu. „Ihr seid dermaßen mit euch selbst beschäftigt, dass ich selbst nicht weiß, wie ich euch wieder auf die geplante Bahn bringen könnte.“

„Das glaube ich nicht“, warf Lama Seijin ein. „Gott allein weiß, was er tut. Gott kennt jede Lösung. Gott hat alle Möglichkeiten.“

„Auf einmal?“, fragte Gott erstaunt zurück. „Jetzt brauchst du dich auch nicht mehr einschleimen. Es ist zu spät.“

„Aber was willst du tun?“, fragte die Schamanin Tagata-Paia ängstlich. Gott dachte nach.

„In der Andromeda-Galaxie hatte ich vor einer kurzen Ewigkeit mal einen ähnlich schwierigen Fall“, erklärte er. „Müsstet ihr eigentlich kennen, die kleine Galaxie, ist ja nicht so weit weg von euch. Da lebte eine Rasse namens Dendari auf einem kleinen und unscheinbaren Planeten, so wie ihr armen Menschen auf eurer winzigen Erde.“

„Was ist passiert?“, kam unisono die Frage aus der Gästerunde.

„Na ja“, druckste Gott herum. „Das war auch so eine verfahrene Kiste. Da habe ich einfach alles auf Neustart gestellt.“

„Neustart?“ Seine Gäste schauten sich fragend an.

Was meinte Gott mit einem Neustart?

„Ihr werdet doch wissen, was ein Neustart ist“, rief Gott verwundert. „Bei euch habe ich das ansatzweise auch versucht. Ihr bezeichnet das als Sintflut. Aber das hat ja nicht wirklich geklappt, da sind leider ein paar Dinge schief gelaufen. Bei den Dendari habe ich schließlich alles komplett auf absolut Null gestellt. Inzwischen hat sich dort eine Zivilisation entwickelt, die, mit einigen wenigen Abstrichen, durchaus mein Wohlgefallen findet: Vernunft, Klugheit, Toleranz, Mitgefühl, Frieden, Bescheidenheit sowie Achtung und Verantwortung für die Belange allen Lebens und der Natur. Dinge, von denen ihr auf eurem lächerlichen Zwergplaneten ebenfalls ständig redet, es damit aber überhaupt nicht ehrlich meint.“

„Willst du uns alle vernichten?“

In den Gesichtern der Gäste entdeckte Gott eine panische Angst. Vollkommen überraschend erkannte er ganz plötzlich eine Gemeinsamkeit bei allen seinen ach so streitsüchtigen Besuchern.

„Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht“, gab er offen zu. „Allerdings möchte ich euch noch eine Chance geben. Ihr kehrt zurück in eure Welt und sehr bald, so in etwa tausend eurer kurzen Jahre, verschicke ich neue Einladungen. Falls sich dann zu wenig zum Guten verändert hat, muss ich wohl oder übel über einen Neuanfang nachdenken. Es liegt allein an euch.“

Mit einer kurzen Handbewegung entließ Gott seine Gäste.

Älterwerden für Jammerlappen

Ich hasse das Älterwerden.

Das gehöre zum Leben nun mal dazu, vernehme ich immer wieder von allen Seiten. Andere fordern mich genervt auf, nicht ständig so viel zu jammern. Manchmal ist es aber auch echt ein Kreuz mit den lieben Mitmenschen. Apropos Kreuz. Es kommen einfach immer mehr Wehwehchen dazu. Kaum glaubt man, ein zartes Zwicken im Rücken endlich los zu sein, kommt ein paar Tage später ein schlimmeres Zwacken an ein oder zwei anderen Körperteilen dazu. Laufen und liegen, Sitzen und Spaziergehen – die tagsüber vorsichtig ausgeübten Tätigkeiten spielen dabei überhaupt keine Rolle.

Irgendetwas tut irgendwie immer weh.

Echte Schmerzfreiheit gibt es nur noch in den ständig weniger und kürzer werdenden Tiefschlafphasen.

Gegen Schmerzen gibt es natürlich tausende Wundermittel, die im Fernsehen, Web und in Zeitschriften von als Senioren getarnten Mittdreißigern fleißig beworben werden. Nach der Einnahme oder dem Einreiben springen die Protagonisten herum, als ob das Rentenalter für sie noch Millionen Jahre entfernt wäre. Mit Hilfe der angeblich super wirksamen Pillen, Salben und Tinkturen hopsen die auf alt gestylten Teenager wie aufgedreht durch die Gegend und präsentieren uns staunenden Zuschauern einen Salto nach dem anderen. Total unglaubwürdig!

In meinem ganzen Leben, nicht einmal in meiner sehr weit zurückliegenden Jugend, habe ich auch nur einen einzigen Salto hinbekommen. Ich würde ja liebend gerne mit einem Knüppel dazwischen gehen, aber mein rechtes Schultergelenk hat beim letzten Fensterputz etwas abbekommen.

Erwähnt man das gegenüber einem Mediziner, erntet man nur unverständliches Schulterzucken, verbunden mit der Bemerkung, dass es sich um ganz normalen Verschleiß handeln würde. Wirkliche Hilfe ist nicht zu erwarten, weder von irgendwelchen Gurus noch von den echten Ärzten. Dazu sage ich besser nichts, denn ich bin froh, dass nichts gebrochen ist. Mit steigendem Alter ist das dann schon das nächste Problem: Knochenbrüche wollen einfach nicht mehr so gut verheilen.

Beim Zahnarzt sieht es nach vielen Jahren auch nicht besser aus: In meinem Mund befindet sich inzwischen mehr Fremd- als Eigenkapital. Wenn die Krankenkasse eines Tages ihre Investitionen zurückfordern würde, müsste ich bis an mein Lebensende pürierte Suppen schlürfen.

Beim Treffen mit den Kumpels geht es schon lange nicht mehr um die nächste Fete, Fußballspiel oder um schnucklige Miezen (zumindest dann, wenn unsere Freundinnen/Geliebten/Ehefrauen/ Lebensabschnittsgefährtinnen nicht dabei sind), nun werten wir unsere letzten Arztbesuche aus, beurteilen wortreich mit harschen oder lobenden Worten die uns behandelnden Mediziner und überbieten uns mit den neu verschriebenen Medikamenten. Ich schreibe mir vorab immer einen Spickzettel, weil ich mir von meinen Pillen höchstens die Farbe, aber nicht die Namen merken kann.

Eine abnehmende Gehirnleistung ist auch so eine typische Alterserscheinung, das kann man schließlich überall nachlesen. Allerdings konnte ich mir die lateinischen Pillentermini noch nie merken. Vielleicht stimmt ja schon immer irgendetwas nicht mit meinem Brummschädel. Wer weiß das schon so genau?

Früher war man auf einer Party die ganze Nacht laut unterwegs, Müdigkeit ein Fremdwort. Heute muss ich bei einer Familienfeier darauf achten, pünktlich meine Medizin zu nehmen und rechtzeitig ins vorgeheizte Bett zu finden. Und ich darf die Socken nicht vergessen, im Alter friert man schnell an den Füßen.

Glauben Sie mir, das ist kein Gerücht, sondern Tatsache.

Früher verputzte ich locker einen halben Broiler oder im Riesengebirge eine halbe Ente nach böhmischer Art und fragte mich oft, was ich danach noch essen könnte, um wirklich richtig satt zu werden. Heute begnüge ich mich mit einer Viertel-Ente und vom leckeren Broiler muss ich oft die Keule schweren Herzens zur Seite legen und für den nächsten Tag aufheben. Aber die wunderbar knusprige Haut, die geht immer noch rein, bis heute jedenfalls.

Bei meinem Lieblingsgriechen schaue ich den übergroßen Pfannengerichten inzwischen wehmütig, tieftraurig und laut seufzend hinterher und schwelge in lange zurück liegenden Erinnerungen.

Heute bestelle ich mir lieber etwas für den kleinen Hunger oder nur eine halbe Portion. Böswillige Zungen nennen so etwas einen Seniorenteller. Ich nenne es viel lieber einen Kinderteller, denn Seniorenteller klingt in meinen Ohren doch zu sehr nach dem letzten Abendmahl.

Früher wetteiferten wir intensiv um den höchsten Alkoholspiegel, heutzutage fiebere ich ängstlich der nächsten Messung meines Cholesterinspiegels entgegen. Da soll es ja auch noch gutes und schlechtes Cholesterin geben, ich finde das total verwirrend.

Mit Bier ist das einfacher: Bier ist gut, aber davon kann einem schlecht werden. Das ist doch eine eindeutige Angelegenheit.

Früher wurde der leckere Gerstensaft kistenweise konsumiert, heute doch eher flaschen-, oder besser gesagt, fläschelchenweise portioniert. Möglicherweise würde ein leicht angewärmtes Radler meinen gestressten Magenschleimhäuten noch sehr viel besser bekommen. Oder vielleicht lieber gleich ein heißer Kamillentee?

Und dann wird mir immer wieder das Märchen erzählt, dass alte Leute sehr früh wach werden und nicht mehr einschlafen können. Das allerdings trifft auf mich nun überhaupt nicht zu. Wenn ich mir das erlauben könnte, würde ich mich morgens um sieben Uhr noch ein-, zwei- oder lieber drei- oder vier, besser wäre noch fünfmal umdrehen und einfach weiterschlafen.

So gesehen bin ich noch nicht alt.

Ich bin jung.

Tompeliner Kleinstadtgeflüster

Mein schönes Tompelin ist eine Kleinstadt wie viele andere auf der Welt. Man kennt so viele Leute, auch wenn einem irgendwann entfallen ist, woher eigentlich. Genau genommen ist jede Kleinstadt ja auch nur ein großes Dorf. Gut, jedes Städtchen hat so seine Eigenheiten und ganz speziellen Besonderheiten. Das ist in Tompelin auch nicht anders. Will man das Kleinstadtleben aber mal auf einen Punkt bringen, ist vieles doch sehr ähnlich.

Am Morgen auf dem Weg zur Firma, sofern man das Privileg hat, in Tompelin wohnen und arbeiten zu dürfen, begegnen einem zur gleichen Uhrzeit immer die gleichen Menschen. Beim tagtäglichen Mittagsspaziergang im Bürgergarten knurren mich die gleichen Hunde an, obwohl sie mich inzwischen kennen sollten. An der Kasse des Supermarkts weiß meine Kassiererin, dass ich nie Bargeld in der Tasche habe und sie kennt meine Einkaufsgewohnheiten. Meine Frau unterhält sich im Markt oder auf dem Parkplatz mit Leuten, die ich angeblich auch kennen müsste. Umgekehrt werde ich hin und wieder gefragt, wer das denn nun schon wieder gewesen sei, der mich da so freundlich gegrüßt hat. Im Zweifelsfall kannte ich diese Person wahrscheinlich von meinem Fußball-Dorfverein. Womit wir beim nächsten Kleinstadtphänomen wären: Während sich die umliegenden Dörfer zähneknirschend und äußerst widerwillig in die Gemeindegebietsreform und die damit verbundenen Eingemeindungen gefügt hatten, halten sich die Tompeliner seitdem für weltkluge Großstädter. Interessant wird es aber, wenn sich am Wochenende die ruhesuchenden Berliner in Tompelin herumtreiben und die kompakte Kleinheit der Großstadt Tompelin bewundern. Im Kino stehen dieselben Leute in der Schlange an der Kasse. Bei Konzerten oder Ausstellungseröffnungen ist es das Gleiche: Erneut sind es dieselben Leute, je nach Anlass wieder nur andere. Auf dem Markt treffe ich am Stand des Fischers aus Lüchen nur noch mir inzwischen bekannte Menschen, der Mann hinter dem Tresen weiß auch schon längst, dass meine Frau und ich auf frisch geräuchertem Saibling stehen. Und für mich darf es noch ein kleines Stückchen Räucheraal sein.

Es gibt aber eine Sache, die in Tompelin, wie in jedem kleinen Provinznest, hervorragend funktioniert: Das Nachrichtensystem.

Damit meine ich nicht die überall herumkriechenden Lokaljournalisten, die anschließend im lokalen Zeitungsteil über Autounfälle, Scheunenbrände, Akkordeonkonzerte der Musikschule, kunterbunt besprühte Verkehrsschilder, absolut skurrile Hobbys oder mutwillig umgeknickte Vorgartenchrysanthemen berichten.

Ich meine die große Anzahl an freiwilligen Berichterstattern, Männern wie Frauen, die ihre Informationen zwanglos und vollkommen kostenfrei unter die Leute bringen. So schnell und allumfassend wie die große Heerschar von Freizeit-NachrichtenVerbreitern kann eine Lokalredaktion niemals arbeiten.

Sie glauben mir nicht?

Das habe ich mir schon gedacht!

Deshalb habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie ich Ihnen am besten die Funktionsweise der kleinstädtischen Nachrichtenkanäle und deren unglaubliche Verbreitungsgeschwindigkeit erklären kann. Aus Sicherheitsgründen und aus Rücksicht auf unsere zutiefst durchdachte Datenschutzgrundverordnung darf ich natürlich keine echten Namen nennen. Das werden Sie sicher verstehen.

Stellen Sie sich also vor, ich hätte einen Bekannten namens Fred.

Keinen engen Freund, eher so ein entfernter Bekannter, den man ab und an mal auf der Straße, auf dem Sportplatz oder am Supermarkt trifft und ein paar Worte über die sportliche Situation der Berliner Bundesliga-Fußballklubs, den Kreisligaverein, den Arbeitsstress, der unfähigen Verwaltung oder die liebe Familie wechselt.

So viel also zu Fred. Ich nehme mal an, dass Sie auch Leute wie Fred kennen oder Menschen in Ihrem Familien- und Bekanntenkreis haben, die jemanden wie meinen Kumpel Fred irgendwann schon einmal erwähnt haben.

Als ich gerade auf dem Parkplatz unseren Mittwochabend-Wocheneinkauf aus dem Supermarkt im Kofferraum verstaute, traf meine Frau eine von ihren unzähligen, mir meist unbekannten Bekannten und nach nur ein, zwei Sekunden waren die zwei Frauen in ein intensives Gespräch vertieft. Ich hatte die Frau irgendwann schon einmal gesehen, konnte mich aber beim besten Willen nicht daran erinnern. Aber das spielte auch keine Rolle, wie schon die uralte Morla treffend anmerkte. Ich ließ mir Zeit mit dem Einpacken, denn ein solch wichtiger Informationsaustausch konnte ein wenig dauern, manchmal wurde es auch noch etwas länger.

„Das war Doris“, erklärte mir meine Frau auf meinen fragenden Blick hin. „Wir kennen uns von der Sportgruppe. Sie meinte, dass du Fred kennen müsstest. Ihr gegenüber wäre schon mal dein Name gefallen.“

„Sicher kenne ich Fred“, bestätigte ich ruhig. „Aber woher kennt mich deine Bekannte. Wie hieß sie noch mal? Doris?“

Vorwurfsvoll schaute mich meine Gattin an.

„Was soll das werden? Sie war doch schon mal zum Kaffee bei uns und da habt ihr euch beide angeregt unterhalten.“

Ach, hatten wir das? Möglich. Vielleicht vor einigen Jahrzehnten.

„Und?“, hakte ich nach. „Was ist nun mit Fred?“

„Fred? Ach ja. Dein Kumpel ist heute vor seinem Haus die Treppe hinuntergefallen und hat sich den Knöchel verstaucht.“

„Kann passieren“, bemerkte ich trocken und stieg ins Auto.

Wahrscheinlich wusste inzwischen halb Tompelin, dass Fred auf dem Nachhauseweg gestolpert war. Vielleicht würde das heute Abend sogar der Tagesschau eine Meldung wert sein.

„Ist das alles?“, fragte meine Frau erstaunt.

„Ja“, antwortete ich. „Das ist alles. Ist ja nichts passiert.“

Knöchel verstaucht? Mein Gott, beim Fußball hatte ich schon ganz andere Verletzungen gesehen. Bei einem verstauchten Knöchel reichte Eis-Spray. Im Handumdrehen ist alles wieder gut.

Ich dachte nicht weiter an Fred.

Am Freitagabend, ich genoss gerade zusammen mit meiner Familie beim Griechen unsere allwöchentliche Wochenendstartschlemmerorgie, kam plötzlich Tom vorbei.

„Das ist ja ein Ding“, begrüßte er mich lautstark und zwängte sich neben mich auf die Sitzbank. „Dass ich dich auch mal hier beim Griechen sehe, überrascht mich. Was machst du hier?“ Seine Frage verunsicherte mich für einen kurzen Moment.

„Wonach sieht es denn aus?“, fragte ich zurück. „Wir essen hier griechisch, wie jeden Freitag. Und was machst du hier?“

Tom stand ohne Antwort auf, ging zum Tresen und orderte lautstark eine Runde Ouzo. Irgendwie war mir das peinlich.

„Woher kennst du den?“, flüsterte meine Frau über den Tisch.

„Das weiß ich nicht mehr“, antwortete ich wahrheitsgemäß und dachte nach. „Aber wir kennen uns schon ziemlich lange.“ Mit einem Tablett voller Gläser kam Tom an den Tisch zurück.

„Komm“, sagte er fröhlich und reichte meiner Frau und mir einen Ouzo. „Auf unser Wiedersehen müssen wir anstoßen. Jámas.“ „Jámas“, gab ich zurück und ließ mir den herrlich eisgekühlten Schnaps durch die trockene Kehle rinnen.

„Sag mal“, machte sich Tom wieder bemerkbar. „Hast du das von Fred gehört. Ist doch schlimm, oder?“

„Schlimm?“, fragte ich erstaunt zurück. „Wieso denn? Er ist doch nur gestolpert. Ist doch gar nichts passiert.“

„Nichts passiert?“, Tom verschluckte sich vor Schreck beim zweiten Ouzo. „Also, was ich da gehört habe, ist es wirklich richtig böse.“ Fragend schaute ich ihn an.

„Er ist die ganze Treppe vor seinem Haus hinuntergestürzt, müssen so zehn oder mehr Stufen sein. Fred hat sich beide Knie blutig aufgeschlagen und der rechte Fuß ist angebrochen.“

„Bist du dir sicher?“, fragte ich skeptisch, denn ich hatte bisher etwas anderes über Freds Unfall gehört. Aber möglicherweise wusste es Tom ja besser. Morgen könnte ich Fred ja mal anrufen.

Vielleicht würde ich dann schlauer sein.

Natürlich hatte ich am Wochenende vergessen, Fred anzurufen.

Dafür fiel mir am Montag ein, dass ich doch dringend einen Friseurtermin benötigte. Daran hatte mich meine Frau erinnert.

Also rief ich in meinem Salon an.

„Wie wäre es denn mit Dienstag in drei Wochen?“

„Dienstag in drei Wochen?“, ich glaubte, mich verhört zu haben.

„Geht es nicht vielleicht doch etwas eher? Bitte.“

Auf der anderen Seite hörte ich reges Blätterrascheln.

„Tut mir wirklich leid“, war die Antwort. „Eher habe ich keinen freien Termin. Aber … warten Sie mal … gerade hat hier jemand abgesagt. Wie wäre es denn mit heute fünfzehn Uhr?“

Heute um drei? Wenn ich meinen Chef ganz lieb bitten würde, sollte es klappen. Also sagte ich schnell zu.

Am Nachmittag, so kurz nach drei, nahm ich zufrieden lächelnd auf einem der riesigen Friseurstühle Platz.

„Wie immer?“, fragte die Friseuse.

„Wie immer“, lautete meine Antwort.

„Schön, dass es so schnell geklappt hat“, bemerkte ich später.

„Die Absage kam erst kurz vorher“, erwiderte die Haarstylistin. „Aber ich glaube, Sie müssten den Mann sogar kennen. Er heißt Fred. Sie kennen ihn, nicht wahr?“

„Sicher ist der Unfall an seiner Absage Schuld.“

„Bestimmt“, seufzte sie traurig. „Der arme Kerl kann einem aber auch leidtun. Erst stürzt er kopfüber eine Treppe mit über zwanzig Stufen hinunter und bricht sich dann auch noch ein Bein. Der Rettungssanitäter meinte, dass er wahrscheinlich auch eine ziemlich schwere Gehirnerschütterung hat.“

„Kennen Sie den Sanitäter?“

„Nicht persönlich“, gab die Friseuse zu und schnippelte weiter intensiv an meinen, langsam immer grauer werdenden Stoppelhaaren herum. „Der Fahrer vom Rettungswagen ist der Cousin einer guten Bekannten meiner Arbeitskollegin. Und die hat mir das alles haarklein erzählt.“

Am Donnerstag traf sich meine Frau mit ihren Freundinnen zum Kaffeekränzchen. Zeit für einen Männerabend. Zeit für einen Männerfilm. Stopp! Ich weiß genau, was Sie jetzt denken.

Nein, nicht so einen Film. Ich meine Filme mit Action, Aliens und Geballere. Schöne Frauen durften darin natürlich auch vorkommen. Ich machte es mir gemütlich und hatte wenig Mühe, der kaum vorhandenen Handlung zu folgen. In den reichlich vorhandenen Actionszenen ging echt die Post ab. Allerdings kann ich Ihnen das nicht vorführen, meine Kreuzschmerzen verhindern das.

Irgendwann kam meine Frau nach Hause. Sie öffnete die Wohnzimmertür, schaute auf den Fernseher und schüttelte den Kopf.

„Müssen die da so rumballern?“, fragte sie stirnrunzelnd.

„Die haben gerade erst damit angefangen“, beeilte ich mich zu versichern. „Bis eben war das ein ganz normaler Film.“

„Sicher war es das“, meine Frau schmunzelte wissend, den Spruch meinerseits kannte sie schon.

„Mach mal den Ton weg“, sagte meine Gattin wenig später. „Ich muss dir was erzählen.“

„Aber bitte nicht Klatsch und Tratsch aus Tompelin“, stöhnte ich.

„Nein, nein, nicht sowas“, wehrte meine Frau ab. „Es geht um Fred. Dein Tom hat uns ja nur die Hälfte erzählt. Eine gute Bekannte von Petra hat heute im Wartezimmer ihrer Hausärztin gehört, wie das wirklich abgelaufen ist. Echt schlimm.“

Wer war denn schon wieder diese Petra? Keine Ahnung. Egal.

„Nun erzähl schon“, rief ich neugierig.

„Also“, begann sie. „Fred ist auf der ersten Stufe gestolpert und die ganze Treppe hinuntergestürzt. Er hat sich beide Beine gebrochen und eine schwere Kopfverletzung. Der Notarzt hat sofort einen Rettungshubschrauber gerufen und die haben ihn gleich nach Berlin ins Uni-Klinikum zu einer Not-OP geflogen. Sie wissen aber noch nicht, ob er durchkommt. Armer Kerl.“

Schade, mit dem guten Mann konnte man sich immer mal sachlich über Tompeliner Neuigkeiten austauschen. Armer Fred.

Am Samstag schlenderte ich gemütlich zum Sportplatz.

Es war herrlichstes Fußballwetter und ich freute mich auf ein rassiges Kreisligaspiel. Plötzlich blieb ich überrascht stehen.

Am Geländer neben dem Ausschank entdeckte ich Fred.

Ich rieb mir ungläubig die Augen, aber das änderte überhaupt gar nichts an meiner Wahrnehmung.

Dort stand Fred und er wirkte ausgesprochen lebendig.

„Hallo Fred“, begrüßte ich ihn und schaute ihn mir von oben bis unten an. Von einer schweren Verletzung war nichts zu sehen.

„Schön, dich zu sehen“, erwiderte er lächelnd. „Willst du ein Bier? Ach ja, übrigens, weil du mich gerade so eigenartig anschaust: Gerüchte über mein vorzeitiges Ableben sind vollkommen aus der Luft gegriffen.“ Ich wusste nicht, was ich antworten sollte.

Was war denn nun passiert, was war denn wirklich passiert?

Nach dem ersten Schluck Bier fand ich endlich wieder Worte.

„Ich dachte, du bist schwer verletzt“, sagte ich. „Mir wurde was von Beinbruch, Rettungswagen, Gehirnerschütterung, Hubschrauber und Not-OP erzählt. Was ist passiert?“

„Nichts davon“, Fred musste lachen und verschüttete fast sein Bier. „Ich bin auf der letzten Stufe meiner Treppe gestolpert und nur leicht umgeknickt. Meine Frau war danach in der Apotheke und hat Eis-Spray besorgt. Das war alles. Ehrenwort.“

„Aber wie kommen die Leute auf solche Geschichten?“

„Ist doch immer so in Tompelin“, sagte Fred ruhig. „Jeder dichtet gerne etwas dazu, sonst wäre es doch nicht interessant genug. Und die beste Story hast du noch gar nicht gehört.“

„Noch besser als eine Notoperation in einer Berliner Uni-Klinik?“, fragte ich neugierig. Wie konnte man das denn noch steigern?

Fred reichte mir ein neues Bier. Puh, das Tempo würde ich doch etwas drosseln müssen, wollte ich den Abpfiff noch erleben.

„Nun erzähl schon“, forderte ich Fred ungeduldig auf. „Spann mich nicht so auf die Folter.“

„Immer langsam mit die Pferde“, rief er lachend. „Das mit dem Hubschrauber hat mir meine Frau schon erzählt. Auf ihrer Arbeit kochte die Gerüchteküche wie wild. Unglaubliche Stories.“

„Und dann?“

Ich war ausnahmsweise mal richtig neugierig und hatte keine Ahnung, warum Fred so lange um den heißen Brei herumredete.

„Gestern ging ich über den Markt und wurde plötzlich von einem wildfremden Mann angesprochen, der mir sein tiefstes Beileid aussprach. Ich war total verdattert. Er meinte dann, dass ich der Zwillingsbruder von Fred sein müsse, der in Amerika lebt und zu seiner Beerdigung wieder zurück nach Tompelin gekommen ist.“ „Du hast einen Zwillingsbruder?“

„Aber nicht doch“, antwortete er schmunzelnd und schüttelte amüsiert den Kopf. „Ich habe nicht einmal Geschwister. Ich bin ein Einzelkind. Schon immer gewesen.“

Ja, die Geschichte kannte ich wirklich noch nicht.

Das musste ich heute Abend unbedingt meiner Frau erzählen.

Heimatkunde 2055

Aus dem Leben eines Tompeliner Grundschullehrers

Müde quälte ich mich hoch, setzte mich laut gähnend auf den Bettrand und schob das Insektennetz zur Seite. Für Anfang April war es bereits ungewöhnlich warm, die Nachttemperatur war nicht unter zwanzig Grad gefallen und die kleinen Plagegeister von Insekten waren bereits in Heerscharen unterwegs. Durch die klimatischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte waren wir derartige Temperaturen schon längst gewohnt, dennoch schlief ich in solchen warmen Nächten meist nicht besonders gut.

Ich schlurfte hinaus auf meine Terrasse und begutachtete meine nächtliche Wasserausbeute. Vor dem Wind gut geschützt hatte ich ein feinmaschiges Netz gespannt, in dem sich der wenige Morgentau Tropfen für Tropfen verfing. Zufrieden war ich nicht, aber ich war für jede einzelne Wasserperle dankbar. Vor Jahren musste auf Grund der ständig wiederkehrenden und immer länger anhaltenden Dürren das Trinkwasser rationiert werden. Exakt fünf Liter standen einem Erwachsenen pro Tag zu, die konnte man sich mit seinem digitalen Berechtigungsnachweis im Bürgeramt von Tompelin abholen. In den alten Wasserleitungen floss nur noch notdürftig gereinigtes Brauchwasser, trinken sollte man das Zeug besser nicht. Rationiert wurde auch diese Brühe. Jeder Haushalt hatte ein Tageslimit, abhängig von Personenzahl und Alter. Ließ man den Wasserhahn zu lange laufen, zack, fiel die Leitungssperre und aus dem Hahn strömte nur noch heiße Luft. Mit dem wenigen Wasser wurde geduscht, gebadet und abgewaschen. Die richtig Sparsamen behielten auch noch etwas für ihre Zimmerpflanzen übrig. In meinen Augen war das Grünzeug der blanke Luxus und absolut überflüssig.

Die Blumen konnte ich ja noch nicht einmal essen.

Was für einen praktischen Nutzen hatten sie dann?

Vorsichtig schüttelte ich das Netz, um wirklich jeden einzelnen Tropfen aufzufangen. Ich goss meine wertvolle Ausbeute in eine Thermoskanne und stellte sie in den Kühlschrank. Einen Luxus gönnte ich mir trotz aller Rationierungen: Meinen Morgenkaffee. Echte Bohnen waren inzwischen unverschämt teuer geworden, die Kaffeeernten fielen heutzutage nicht mehr allzu üppig aus. Durch die Abholzung der kaum noch vorhandenen kümmerlichen Regenwaldreste in Brasilien und Indonesien beeinträchtigten die darauf folgenden Trockenzeiten die weltweiten Ernten enorm.

Egal, etwas Gutes wollte ich mir einfach gönnen.