Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als Anne mit 48 Jahren schwer erkrankt, erinnert sie sich, was in ihrem Elternhaus geschah. Sie befragt ihre Eltern und andere Verwandte zu irritierenden Vorkommnissen in der Vergangenheit. Auf dem Land in Westfalen, Arbeiter und Bauern. Der Roman spannt einen Bogen von den Eltern und Großeltern zu Annes persönlicher Geschichte. Warum schlägt Annes Mutter ihre Kinder? Was war mit dem Onkel, einem jüngeren Bruder der Mutter? In den 1970er und 1980er Jahren engagiert Anne sich in der linken politischen Bewegung Westdeutschlands. Polizei und Verfassungsschutz verfolgen sie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 534

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Marion Venhaus

Stürzen

Roman

Impressum

überarbeitete Auflage 2025

Verlag und Druck: neopubli GmbH, Berlin

© 2025 Marion Venhaus, Writers’ Room, Stresemannstraße 374 E, D-22761 Hamburg

Alle Rechte vorbehalten

Entwicklung Umschlag und Schriftsatz: SchulerGätjens Büro für Gestaltung, München

Korrektorat: Birgit Stobbe, Hamburg

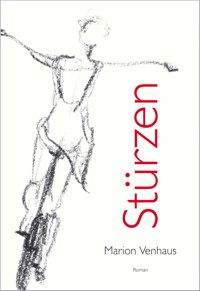

Zeichnung: „Hochradfahrerin“, Lithografiestift, Oliver Klemm, Basel 2006

Autorenfoto: Hanne Thomsen, Hamburg

Detaillierte bibliographische Daten sind unter https://portal.dnb.de bei der Deutschen Nationalbibliothek abrufbar

Email: [email protected]

für Arne und Malte

Teil 1 – Avenwedde. Zwischen ihnen

In dem, was er schreibt,

verteidigt jeder seine Sexualität.

Roland Barthes

Zu Hause

Als Kind habe ich oft im Bett meines Vaters geschlafen. Ich schlief mit ihm „Löffelchen“. Nachts drehten wir uns gleichzeitig von einer Seite auf die andere. Morgens nach dem Aufwachen drängte ich mich manchmal von hinten an ihn heran, legte meine Arme um ihn und maß seinen Bauchumfang, und weil ich ihn nicht umfassen konnte, sagte er – oder ich sagte es – er sei zu dick, und wir lachten. Er war nicht dick, er war eher dünn. Das war in den 1950er Jahren in Avenwedde, einem kleinen Dorf zwischen Gütersloh und Bielefeld in Westfalen. Wir waren vom Bauernhof meiner Großeltern nebenan, auf dem wir fast zwei Jahre gewohnt hatten, umgezogen in ein neu gebautes Haus aus gelbroten Ziegelsteinen, Avenwedde Nr. 653. Viele Jahre später bekam das Haus einen weißen Putz mit winzigen blitzenden Glassplittern. Es gab „unten“, das war das Erdgeschoss; und „oben“, das war der erste Stock; und einen Keller im Haus. Oben waren zwei Zimmer mit schrägen Wänden unter einem Spitzgiebeldach. Im Zimmer nach hinten zum Garten schliefen mein Bruder und ich. Sein Bett stand unter einer Dachschräge, meins gleich neben der Tür. Morgens schien die Sonne in unser Zimmer, abends ging sie im Zimmer unserer Eltern, das nach vorn zum Weg lag, unter. Die Möbel im Schlafzimmer meiner Eltern, Bett, Nachtschränkchen, Hocker, Frisierkommode und Kleiderschrank, waren verziert mit Blumenranken aus Buchenholz. Um das Bett herum lagen schilfgrüne Läufer. Darauf schlurfte ich in Stöckelschuhen meiner Mutter aus schwarzem Rindsleder, die Absätze so hoch wie meine Füße groß. Viele Stunden verbrachte ich vor der Frisierkommode mit den Kristallglasschalen für Kämme, Bürsten und Schmuck. Eins der Gläser war wie eine Flasche geformt, an der Verschlusskappe ein kleiner Schlauch mit Gummiball. Die Flasche war leer, ich hielt sie vor mein Gesicht, drückte auf den Ball. Die Luft, die aus dem Flakon herauskam, duftete nach „Kölnisch Wasser“. Der Spiegel der Kommode hatte bewegliche Flügel, in denen ich mich von hinten und von der Seite sehen konnte.

Meine Eltern schliefen in einem Ehebett auf dreigeteilten Matratzen, zwischen dem Bett meiner Mutter und dem meines Vaters verlief eine Rille. Auch wenn mein Vater nicht da war, wenn er zur Nachtschicht in der Weberei war, schlief ich manchmal in seinem Bett. Ich erinnere mich, dass ich einmal aufwachte, als meine Mutter sich in ihr Bett legte: ihr weißes Nachthemd, ihre kurzen dunklen Haare, ihre helle Haut. Mir fiel auf, dass ich nie in ihrem Bett schlief. Sollte ich in mein eigenes Bett gehen? Ich blieb liegen. Am Morgen um sieben, seine Schicht ging bis sechs Uhr, würde mein Vater ins Bett kommen, auf seiner Haut noch die Kälte von draußen. Er würde sich über sein angewärmtes Bett freuen.

Durch ein Dachfenster, groß wie ein Schuhkarton, fiel Licht in den Flur zwischen den beiden Schlafzimmern. Begegnete man sich hier, musste sich einer an die Wand lehnen, um den anderen vorbei zu lassen. Eine Holztreppe führte im rechten Winkel nach unten. Mein Bruder und ich rutschten auf dem Geländer und landeten auf marmorierten Fliesen, gelb und ochsenblutrot, wie ein Schachbrett gelegt. Auf dem Flur unten konnten zwei Leute bequem zusammen stehen.

Als ich neun war, bekam ich ein eigenes Zimmer unten im Haus, der Treppe gegenüberliegend. Nicht, dass ich mir ein eigenes Zimmer gewünscht hätte, meine Eltern wollten das so. Es war ein schmaler Raum mit einem Fenster zum Weg. Ich kann mich nicht erinnern, wofür wir das Zimmer genutzt haben, bevor ich dort einzog. War es eine Abstellkammer? Meine Eltern kauften einen viertürigen Kleiderschrank, den sie hinter die Tür stellten. Er füllte zusammen mit meinem Bett in der gegenüberliegenden Ecke unter dem Fenster das Zimmer fast vollständig aus. Meine Mutter hängte Jacken und Mäntel meines Vaters in den Schrank. Wenn er zur Arbeit oder sonst irgendwohin fuhr, kam er oder sie in mein Zimmer, um etwas aus dem Schrank zu holen. Nachts, wenn ich unten im Bett lag, hörte ich manchmal Geräusche – die Treppe nach oben und die Holzwand zum Keller knackten. Vielleicht hörte ich auch Schritte im Traum. In dem Jahr als ich nach unten zog, bekam ich zu Weihnachten ein Tagebuch geschenkt. Anfang Januar 1961 schrieb ich:

Gestern Abend musste ich schon um halb neun ins Bett. In der Nacht hörte ich plötzlich etwas knistern. Ich bekam Angst. Da durfte ich oben schlafen.

Ich war zehn, wurde bald elf. Neben dem Raum, der mein Zimmer wurde, gab es unten zwei weitere Zimmer. Eine zwölf Quadratmeter große Wohnküche, der einzige beheizbare Raum im Haus, und dahinter liegend ein Wohnzimmer. Das Wohnzimmer war etwas größer als die Küche, aber wir benutzten es nicht, außer manchmal an Feiertagen. Dann erwärmten wir es, indem wir die Tür öffneten. Meine Mutter saß unter der Woche fast immer in einer Ecke der Küche neben dem Fenster an einem Tisch bei Heimarbeit. Im Stücklohn band sie mit einem Plastikband Drossel-, Eichelhäher- und Hahnenschwanzfedern zu Büscheln zusammen, zu einem Hutschmuck. Sie arbeitete mit Blick zur Wand, wir konnten nur ihren Rücken und eine Seite von ihr sehen. An der Wand neben ihr, hinter ihrem Stuhl, stand ein Küchenschrank aus hellem Holz. Er war doppelstöckig. Der Unterschrank hatte eine Abstellfläche aus Linoleum. In der Mitte der Küche ein rechteckiger Tisch mit Wachstuch und drei Stühlen. Eine schmale Seite des Tischs berührte das Sofa, das vor dem Fenster stand. Während des Essens kniete mein Bruder oder er saß auf übereinander gestapelten Kissen auf dem Sofa. Ich erinnere mich an die Aufregung meiner Eltern, wie sie beide aufsprangen vom Tisch, wenn die Kissen verrutscht waren. Neben dem Sofa ein Radio, ein Kasten aus lackiertem Nussbaumholz, vorn mit einem goldgelben, aus dicken Fäden gewebten Stoff bezogen. Das Radio nahm genauso viel Platz ein wie der Arbeitstisch meiner Mutter auf der anderen Seite des Sofas.

Abends, wenn ich ins Bett ging, saß meine Mutter meistens noch an ihrem kleinen Tisch in der Ecke der Küche und arbeitete. Mein Vater und ich küssten uns auf den Mund und sagten „Nacht“ zueinander. Dann schaute ich zu meiner Mutter, sagte „Nacht“ von dort, wo ich gerade stand, und ging zur Tür hinaus. Ich erinnere einen Moment, in dem ich merkte, dass ich zu meiner Mutter anders „Gute Nacht“ sagte als zu meinem Vater. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte, meinen Vater zu küssen. Vielleicht ein oder zwei Jahre nachdem ich aufhörte, in seinem Bett zu schlafen, vielleicht als ich elf oder zwölf war.

In den ersten Jahren in unserem neuen Haus badeten wir in einer Zinkwanne im Keller. Nur im Keller gab es einen metallenen Wasserspeicher und einen Wasserhahn. War der Behälter leer, sprang eine elektrische Pumpe an und hob frisches Wasser aus der Erde im Garten. Im Winter, wenn es kalt war, trug unsere Mutter für meinen Bruder und mich Wasser in der Zinkwanne in die Küche hinauf, goss kochendes Wasser aus einem Kessel vom Herd dazu, und wir badeten in der Küche. Ich weiß nicht, ob meine Eltern im Winter ebenfalls in der Küche badeten. Mitte der 1950er Jahre ließen sie ein Badezimmer und eine „Deele“, über die man in das neue Bad hineinging, anbauen. Dabei bekam das Haus zusätzlich zu dem schon vorhandenen Eingang über eine kleine Außentreppe nun auch einen ebenerdigen Eingang. Auf der Deele stellten wir unsere Fahrräder ab. Die Bodenfliesen in beiden neuen Räumen waren grün marmoriert, die Wandfliesen im Badezimmer leuchtend grün. Der neue Badezimmerofen so groß wie mein Vater. Ein Wasserkessel aus gehämmertem Kupfer, übersät mit fingernagelgroßen Dellen. Samstags, am Badetag, zündeten wir mit Papier, Holz und Kohlen ein Feuer unter dem Kessel an.

Mein Bruder und ich sprechen selten über unsere Kindheit, aber vor einigen Jahren erzählte er einmal, dass unsere Mutter, als er ungefähr vier war, einen Koffer gepackt hatte und zu ihren Eltern zurückgehen wollte. Sie habe uns nicht mitnehmen wollen, sagte er. Ich erinnere das nicht, nur ein unklares Gefühl habe ich für das, was mein Bruder erzählte. Meine Mutter war wohl fünfundzwanzig, mein Vater siebenundzwanzig und ich drei Jahre alt. Warum wollte sie gehen? Ich stelle mir vor, dass meine Eltern sich gestritten hatten. Irgendwann hat meine Mutter nichts mehr gesagt, ist durch die niedrige Klapptür in ihrem Schlafzimmer in die Abseite unter der Dachschräge gekrochen, in der auch schmutzige Wäsche aufbewahrt wurde. Sie kam mit einem Koffer aus Pappmaché wieder heraus, lief durch das Haus, Treppe hinunter in den Keller, Treppe hoch zum Schlafzimmer, suchte Sachen zusammen, die sie mitnehmen wollte. Vielleicht ging mein Vater in der Küche hin und her, und mein Bruder und ich spielten auf dem Fußboden. Als sie durch die Tür schaute und sagte „Ich fahre jetzt“, weinte mein Bruder wahrscheinlich, und ich war still. (Kurz vor ihrem Tod sagte meine Mutter einmal zu mir: „Was dein Bruder zu viel geschrien hat, das hast du zu wenig geschrien. Du warst ganz still. Er wollte bei allem dabei sein.“) Ich stelle mir vor, wie blass meine Eltern damals aussahen. Ich vermute, dass mein Vater dann so etwas sagte wie: „Was willste denn in Friedrichsdorf? – Die ham dich doch rausgeschmissen!“ Meine Mutter blickte auf den Fußboden, schloss die Tür und ging die Treppe hoch ins Schlafzimmer.

Der Keller in unserem Haus war genauso aufgeteilt wie das Erdgeschoss. Unter der Küche lag der Waschkeller. Unter dem Wohnzimmer der Kartoffelkeller, in dem auch Holz lagerte. Dort stand eine ausgegrabene Baumwurzel, in die eine Axt eingeschlagen war. Manchmal spaltete mein Vater auf der glatt gesägten Oberfläche der Wurzel ein paar Stunden lang Brennholz. Unter dem Raum, der mein Zimmer wurde, ein Keller mit Essensvorräten. An der Wand ein Regal, in dem alles untergebracht war: Leere Töpfe und Töpfe mit bereits gekochtem Essen für den nächsten Tag. Bratpfannen. Halbliter- und Einlitergläser mit eingemachten Früchten: Apfelmus, Apfelstücke, Birnenhälften, Erdbeeren, Pflaumen, Kirschen. Eingekochtes Gemüse: Erbsen, gelbe Brechbohnen, grüne Schnippelbohnen, dicke Bohnen. Im Herbst und Winter lagen auf Zeitungspapier ausgebreitet Äpfel und Birnen im Regal. Mein Vater schaute sie von Zeit zu Zeit durch. Angefaulte warf er in einen „Schweineeimer“, eine große alte Milchkanne, mit der er ab und zu auf den Hof seiner Eltern ging, um den Inhalt, süß-säuerlich riechende Essensreste aller Art, den Schweinen in die Tröge zu gießen. Unter der Treppe in den Keller lagerten Kohlen.

Einmal trug meine Mutter nach dem Mittagessen Töpfe in den Keller. Ich war vier oder fünf Jahre alt und ging hinter ihr her, vielleicht trug ich auch etwas. Ich weiß nicht mehr, ob sich meine Eltern während des Essens gestritten hatten – aber ich erinnere mich genau daran, wie sie sagte, als wir vor dem Regal standen: „Den …“, und ich glaube, sie sagte „Berthold“, an den Namen kann ich mich nicht genau erinnern, „den hätte ich man heiraten sollen.“ Sie sagte, sie sei mit ihm ausgegangen und habe mit ihm getanzt. Ich staunte, wusste aber nicht, was ich dazu sagen sollte.

Wenn mein Vater Spätschicht hatte, sie begann um zwei Uhr nachmittags, verließ er das Haus um halb zwei. Er fasste seine braune Ledertasche mit dem blanken Metallverschluss am Henkel. In der Tasche steckte eine Butterbrotdose mit vier Scheiben Brot – keine Butterbrote, sondern Brote mit Margarine. Butter kauften meine Eltern nicht, weil sie ihnen zu teuer war. Meistens legte meine Mutter Zervelatwurst auf die Brote, es sei denn, mein Vater hatte gesagt, die Wurst hänge ihm zum Hals raus; dann bekam er Fleischwurst, Leberwurst oder Bierschinken, manchmal auch Schinkenspeck. Sobald er die Küche verließ, stand meine Mutter von ihrem Arbeitstisch auf und folgte ihm die Steinstufen im Flur hinunter auf die Deele. Er klemmte die Tasche auf den Gepäckträger, schaute kurz zu Hansi, unserem blauen Wellensittich im Käfig an der Wand, dann schob er sein Rad zur Tür und drehte sich zu meiner Mutter um. Manchmal hauchte er sie an und fragte: „Stinke ich noch?“ Sie lächelte, zuckte mit den Achseln und schüttelte den Kopf. Meine Mutter schnitt den Speck, den sie in Eintöpfen kochte, nach dem Erkalten in dünne Scheiben und schichtete ihn mit rohen Zwiebelringen auf. Das aß mein Vater gern. Er fasste den Lenker seines Rads, legte einen Arm um sie, und sie küssten sich auf den Mund. „Meinst du, ich hab Lust, da jetzt hinzufahren?“ Er stellte einen Fuß auf eine Pedale. „Ich hab nicht für fünf Pfennig Lust heute“, sagte er und stieß sich mit dem anderen Fuß ab. Draußen auf dem Hof schwang er ein Bein über das Hinterrad.

War mein Vater spätnachmittags zu Hause, hatte er Früh- oder Nachtschicht, kamen unter der Woche manchmal Tante Lisbeth, eine ältere Schwester meines Vaters, und ihr Mann, Onkel Bruno, zu Besuch. Sie wohnten in der Stadt in Gütersloh, fuhren zuerst an unserem Haus vorbei, hundert Meter weiter zu meinen Großeltern auf den Bauernhof, kauften Eier, und auf dem Rückweg schauten sie bei uns herein. Ihr Auto, ein blauer Citroen, parkten sie auf dem Weg vor unserem Haus. Sie waren die ersten unserer Verwandten, die ein Auto besaßen. In unseren Augen waren sie wohlhabend, besser gestellt als alle anderen Verwandten. Sie hatten keine Kinder. Onkel Bruno hatte bei Bertelsmann in Gütersloh Schriftsetzer gelernt und war Leiter der Bleisatz-Abteilung geworden. Wenn es an unserer Haustür klingelte, sagte meine Mutter mit einem Blick über die Schulter: „Wie sieht das hier wieder aus!“ Spielzeug, Bücher und Taschen lagen verstreut auf dem Fußboden und dem Sofa. Um meine Mutter herum standen Klebstoffdosen, Drahtrollen und Kartons. Federstaub überall. Es war zu spät aufzuräumen, zu fegen und Staub zu wischen. Ich schloss den Deckel meines Spielzeugkoffers. Mein Vater faltete „Die Glocke“, seine Tageszeitung, zusammen. Mein Bruder ging zur Tür.

Jeden Samstagnachmittag öffnete meine Mutter alle Fenster, machte Durchzug, putzte das Haus von oben bis unten. Unter der Woche war es schmutzig. Sonntags, am Morgen nach dem Kirchgang, vor dem Mittagessen oder am Nachmittag, durfte unangemeldet Besuch kommen – wir hatten kein Telefon – an anderen Tagen war es meiner Mutter peinlich. Sonntags fuhren wir selbst auch manchmal unangemeldet zu Verwandten zu Besuch.

Tante Lisbeth, blonde wassergewellte Haare, rot geschminkte Lippen, setzte sich mit dem Rücken zu meiner Mutter auf meinen Platz am Tisch. Sie hatte Verkäuferin gelernt, war seit ihrer Heirat Hausfrau, trug enge Röcke aus geschmeidig fallenden Wollstoffen und feine hellblaue und gelbe Pullover. Meine Mutter arbeitete weiter an ihrem Tisch in der Ecke. In den Unterhaltungen drehten die Frauen ab und zu für einen Augenblick ihre Oberkörper zueinander hin, schauten sich über die Schultern an, prüften, wie die andere das eben Gesagte aufgenommen hatte. Onkel Bruno saß am Kopfende des Tischs, auf dem Platz, der mittags beim Essen meiner Mutter gehörte. Er schaute meiner Mutter auf den Rücken. Mein Bruder und mein Vater saßen dort, wo sie immer saßen und konnten meine Mutter von der Seite sehen. Oft behielten Tante Lisbeth und Onkel Bruno ihre Mäntel an. Tante Lisbeth hatte einen feinen Kamelhaarmantel. Sie sagten: „Wir wollen gleich weiter.“ Und dann blieben sie eine Stunde oder zwei. Tante Lisbeth brachte für meinen Bruder und mich meistens etwas mit, einen „Amerikaner“ oder ein anderes Stück Gebäck. Sie gab es meinem Bruder, der es mit mir teilen sollte. Wenn er nicht da war, behielt sie es so lange bei sich, bis er kam. Als mein Bruder vier war, nahmen Tante Lisbeth und Onkel Bruno ihn einmal für ein paar Tage mit zu sich nach Hause, machten Ausflüge mit dem Auto und fotografierten ihn, wie er im weißen Hemd und kurzer schwarzer Hose, einer Samthose mit Schulterträgern, einen Hügel hinunter lief. Ich erinnere mich, dass einmal während dieser ein- oder zweistündigen Besuche in unserer Küche mein Vater seine Schwester etwas fragte und sie sagte: „Die haben jetzt eine Stelle am Flughafen. Die stehen sich gar nicht mal so schlecht.“ Die Erwachsenen schauten sich an und schwiegen. Ich merkte, dass sie über etwas Wichtiges sprachen. Fünfzig Jahre später, als Tante Mathilde, eine jüngere Schwester meines Vaters, mir erzählte, dass Tante Lisbeth mit zwei Jüdinnen befreundet gewesen sei, wusste ich, worum es in der Unterhaltung gegangen war. Tante Lisbeths Freundinnen hatten ein Vernichtungslager überlebt und nach dem Krieg eine Arbeitsstelle am britischen Militärflughafen in Gütersloh bekommen.

Ein paar Mal erlaubte mir mein Vater während dieser Besuche, hoch hinter ihm auf seiner Stuhllehne zu sitzen und ihm die Haare zu kämmen. Ich zog Scheitel durch sein dunkelblondes, welliges Haar, kämmte es in verschiedene Richtungen, türmte es nach oben. Die Haare standen ihm zu Berge. Mit den Zinken des Kamms kratzte ich Schuppen von seiner Kopfhaut, sie rieselten auf seine Schultern. Es störte ihn nicht. Er sagte, das Kratzen täte ihm gut gegen das Jucken auf seinem Kopf.

Mein Vater hat mich nicht geschlagen. Nur einmal, ich ging noch nicht zur Schule, da sagte meine Mutter zu ihm: „Schlag du sie auch mal!“ Da hat er es getan. Ich weiß nicht mehr, was der Anlass war. Nasse Schuhe? Hatten sie mich gerufen und ich war nicht sofort gekommen? Ich weiß nur noch, dass mein Vater der Aufforderung meiner Mutter folgte.

Meine Mutter

Wir hatten einen großen Garten. Auf ungefähr die Hälfte der Fläche bis an das Haus heran hatte mein Vater Rasen gesät, nur an der Nordseite nicht. Der Hof war vom Weg bis zur Haustür mit quadratischen dunkelroten und ockerfarbigen Sandsteinplatten gepflastert.

Auf der Südseite des Hauses stand mitten auf dem Rasen ein Kirschbaum, der aber erst nach einigen Jahren begann, Früchte zu tragen. Näher am Haus, vor dem Küchenfenster, ein Pfirsichbaum. Im Winter, wenn Schnee lag, hängte mein Vater Meisenringe an die Zweige. Ich erinnere mich an die Pfirsichblüte im Frühling. Erst die Knospen, eine große Zahl. Und dann die erste aufgegangene Blüte, wie ein rosa Stern. Und dann eine lautlose Explosion, eine dichte Menge, wie ein Schwarm. Mein Vater rüttelte an den Zweigen und sagte, er wolle die Blüten bestäuben. Die Bienen seien noch nicht da. Ein paar Jahre lang ernteten wir harte grüne Pfirsiche, dann wurde der Baum krank und mein Vater grub ihn aus. Die anderen Obstbäume standen außerhalb des Rasens. Im Süden am Rande des Grundstücks Apfelbäume, auch ein Sommerapfelbaum. Im Westen am Weg eine Reihe Pflaumenbäume und ein Birnbaum.

Im Osten des Gartens war ein Streifen Land für Gemüse abgeteilt. Mein Vater pflanzte Kartoffeln. Alle Arten von Kohl wuchsen in unserem Garten, auch Spargel, Bohnen, Lauch, Wurzeln, Zwiebeln, Salat und Kräuter. Zur Zeit der Erbsenernte saßen mein Bruder und ich vor Zinkwannen voller Erbsenschoten. Lange, langweilige Nachmittage hinter dem Haus beim Erbsendöppen. Am Ende des Gemüsefelds Stachelbeersträucher, viele Reihen Erdbeeren, auch Rhabarber. Manchmal drehte ich eine Stange aus dem Boden, zog die Haut ab, tauchte die Stange in einen Zuckertopf und aß sie roh.

Aus dem Küchenfenster und dem Garten konnten wir kilometerweit über Wiesen und Felder bis zur Spexarder Straße und dahinter liegende Häusern schauen. An unsere Gemüsebeete grenzte ein Feld meines Großvaters, auf dem er Getreide, Kartoffeln oder Rüben anbaute. Hatte er Roggen oder Weizen gesät, sah es in den Wintermonaten wie eine riesige Rasenfläche aus, und im Sommer wuchs unser Garten dann zu; wir lebten im Schutz eines Kornfelds, über das wir nicht mehr hinwegsehen konnten, und die Autos von der Straße waren nicht mehr zu hören – bis im August gemäht wurde.

Hinter unseren Apfelbäumen begannen die Gemüse- und Erdbeerfelder meiner Großmutter Maria. Wenn ich sie durch das Küchenfenster arbeiten sah, im dunklen Rock, der fast bis an die Knöchel reichte, mit Schürze und Kopftuch, lief ich oft zu ihr hin, schaute zu, wie sie Schnüre spannte, mit einer Schaufel Rinnen aushob, Samen in die Erde streute. Sie verkaufte Erdbeeren. Manchmal bestellte auch jemand Erdbeerpflanzen bei ihr. Dann durchstach sie mit einer Schaufel die Stiele der Ausläufer, zog die Sprösslinge mit ihren Wurzeln aus der Erde heraus und sammelte sie in einem Drahtkorb.

Vorn am Hof und am Weg schlossen sich Kuhweiden an unser Grundstück an. Eine Wiese begann fünf Meter vor unserer Haustür. Kühe streckten ihre Köpfe durch den Stacheldraht und fraßen Gras auf unserer Seite. Die andere Kuhweide am Weg hinter den Erlen war zehn Meter vom Fenster meines Zimmers entfernt. Besonders im Sommer gab es in unserem Haus viele Fliegen. Bremsen verfolgten uns im Garten. Im Graben am Weg lebten Frösche. Natürlich gab es auch Blumen in unserem Garten, im Sommer Bartnelken, Phlox, Rosen; im Herbst hellgelbe Chrysanthemen und alle möglichen anderen Sorten. Aber davon will ich nicht erzählen.

In einer meiner frühesten Erinnerungen, vermutlich war ich drei, laufe ich aus dem Haus, es ist Sommer, die Sonne scheint und ich setze mich auf den Rasen. Meine Mutter hat mir ein kurzes Spielhöschen angezogen. Es ist aus rotem Baumwollstoff. Gelbe, grüne und blaue Bälle sind aufgedruckt. Um den Bauch herum und an den Beinen ist es mit einem Gummizug gekräuselt. Mein Oberkörper ist nackt. Ich sehe meine Haut in der Sonne, Brustwarzen, Gras.

Auf einem Foto aus einer noch früheren Zeit, wir wohnten noch auf dem Bauernhof und ich lernte gerade Laufen, trage ich ein Strickkleid mit Blüten am Saum. Das Foto ist schwarz-weiß, aber ich weiß, das Kleid war rot, die Blüten bunt, mit glänzendem Garn gestickt. Als ich aus dem Kleid herausgewachsen war, arbeitete meine Mutter es um zu einem Rock, den ich getragen habe, bis ich in die Schule kam.

Ein paar Wochen bevor die Schule begann, fuhr meine Mutter mit mir nach Bielefeld, um ein Kleid für mich zu kaufen. Eine halbe Stunde zu Fuß zum Amt Avenwedde, eine Stunde mit dem Bus bis zum Bahnhof in Bielefeld, dann noch einmal eine Weile zu Fuß zum Kaufhaus Brenninkmeyer. Meterlange Stangen mit Sommerkleidern für Kinder. Zwei weißgrundige kamen in die engere Wahl, eins aus Baumwolle mit Rüschen, ein anderes aus glänzendem Stoff mit himbeerroter Schärpe um den Bauch. Meine Mutter kaufte mir beide Kleider. Die meisten Mädchen in meiner Klasse in der Volksschule trugen einfache grobe Röcke und Pullover. Eine Mitschülerin roch nach Urin.

Zwei Jahre bevor ich in die Schule kam, heiratete eine jüngere Schwester meiner Mutter, Tante Anni. Das Hochzeitsfest wurde monatelang vorbereitet, über hundert Leute wurden eingeladen. Meine Mutter und mein Vater fuhren „in die Stadt“, in die Innenstadt von Gütersloh, um ein Kleid für meine Mutter zu kaufen. Zwei Kleider gefielen ihr und sie kauften beide. Taillierte Kleider aus Taft, ein hellgraues mit weißen Nadelstreifen und ein hochgeschlossenes schwarzes mit einem Bolerojäckchen, das meine Mutter am Tag der Hochzeit trug. Die Feier fand im Saal bei Reilmann an der Friedrichsdorfer Straße statt. In der Nacht – wir Kinder waren nicht mehr dabei – wollte Onkel Otto, ein Bruder meiner Mutter, sich in der Toilette an seinem Schlips aufhängen. Sein Vater, der ebenfalls Otto hieß, rettete ihn. Tante Uschi sagte, Onkel Otto habe sich auf der Hochzeitsfeier in die jüngere Schwester des Bräutigams verliebt, sei aber mit seiner Verlobten Inge, die er später heiratete, auf der Feier gewesen. „Inge war aber auch hinter Otto her. Das gab’s ja gar nicht“, sagte Tante Uschi. Für mich kaufte meine Mutter Monate vor der Hochzeit einen fleischfarbigen Perlonstoff, aus dem Tante Lina mir ein Kleid nähte. Sie nahm mich für drei Wochen mit nach Friedrichsdorf in das Haus meiner Großeltern Margarete und Otto und ließ mich das Kleid immer wieder anprobieren. Ich wurde „Engelchen“ auf Tante Annis Hochzeit. In der Kirche ging ich dem Brautpaar mit einer brennenden Kerze voran.

Jetzt haben wir ein Spielhöschen für mich, meine Mutter steckt in einem Jäckchen, wie es Stierkämpfer in Spanien tragen, und ich werde Engelchen. Ich höre auf mit der Verkleinerungsform, und auf mein Perlonkleid werde ich später zurückkommen.

Wenn mein Bruder und ich neue Schuhe brauchten, hob meine Mutter uns auf ihr Rad, meinen Bruder hinten auf den Gepäckträger, mich auf einen Sattel vor dem Lenker, und fuhr mit uns in die Stadt. Hatten wir unsere Gesichter nicht gründlich genug gewaschen, nahm sie ihr Taschentuch, befeuchtete es mit ihrer Spucke und wischte über unsere Gesichter. Im Schuhgeschäft stellte sie uns auf einen Leuchtapparat, durch den wir sahen, wie wir die Zehen in den Schuhen bewegten. Einmal kam eine Cousine meines Vaters über unseren Weg, als mein Bruder und ich schon auf dem Rad saßen und wir gerade losfahren wollten. Tante Lieschen war zehn Jahre älter als meine Mutter und hatte drei Söhne in unserem Alter, mit denen wir manchmal spielten. Die beiden Frauen unterhielten sich eine Weile miteinander, dann sagte Tante Lieschen: „… sei froh, dann hast du sie früh groß.“ Meine Mutter schaute in die Ferne. „Ach“, sagte sie gequält und verabschiedete sich von Tante Lieschen.

2001 besuchte ich meinen Vater in Irland, wo er drei Jahre zuvor hingezogen war. Dort erzählte er mir, dass Theres, die unverheiratete Schwester des Bauern auf dem Hof unserem Haus in Avenwedde gegenüber, sich einmal zu unserer Kleidung geäußert habe. Theres, mit der wir fast nie sprachen, die wir nur von fern in langen dunklen Kleidern auf dem Hof arbeiten sahen; die eines Tages, als sie Milchkannen an die Straße stellte, von einem Auto getötet wurde – auf einer schnurgeraden Straße, dem Sunderweg, den sie nicht überqueren musste, um die Kannen auf die Bank zu stellen. Theres habe gesagt: „Die Kinder sind immer so schön angezogen.“

Seit Ende der 1950er Jahre gab es in der Firma Bartels, der Weberei, in der mein Vater arbeitete, ein paarmal im Jahr einen Resteverkauf. Stoffe mit Webfehlern oder Ölflecken wurden für fünf bis zehn Mark an die Arbeiter und Angestellten abgegeben. Nach der Frühschicht kam mein Vater mit einem schweren Paket nach Hause. Er breitete die Stoffe auf dem Küchentisch aus und meine Mutter und ich standen aufgeregt eine Stunde lang davor, begutachteten die Farben und Muster, fühlten die Qualität. Es waren alles Trevirastoffe. Wir stellten uns im Flur vor den Spiegel und drapierten Stoffbahnen über unsere Schultern. Gefiel mir ein Stoff, durfte ich ihn nehmen. Im Nachbarort Spexard wohnte eine Schneiderin, die uns für zehn bis zwanzig Mark Röcke, Kleider, Kostüme und Sommermäntel nähte. In einem Geschäft in Gütersloh ließen wir Stoffe plissieren: in breite Falten, schmale Falten, alle Falten in eine Richtung gelegt oder eine Kombination von rechts und links eingelegte Falten. Als ich dreizehn war, begann ich auch selbst zu nähen. Geschwister meiner Mutter, Kurt, Anni und Lina, arbeiteten ebenfalls bei Bartels. Sie waren an unseren Stoffen nicht interessiert, aber andere Verwandte nahmen manchmal gern einen Stoff.

Auch zu der Zeit, als meine Eltern nur noch wenig miteinander sprachen und mein Vater auch mit meinem Bruder und mir kaum noch sprach, Mitte und Ende der 1960er Jahre, kam es vor, dass er Reste gekauft hatte. Ich hatte gedacht, er sei böse auf uns und würde keine Stoffe mehr mitbringen. Aber dann legte er sie auf den Tisch, meine Mutter und ich schauten sie an, suchten uns aus, und die Stoffe waren Anlass, ein paar Worte miteinander zu wechseln.

2001 bei meinem Besuch in Irland erzählte mein Vater mir auch die Geschichte von meiner Mutter und ihrem Kostüm, das sie mitnehmen wollte, als sie aus ihrem Elternhaus in Friedrichsdorf ausgezogen war. Sie hatte es gerade in einen Koffer gepackt, als ihre Schwester Anni ins Zimmer kam. Anni sah das Kostüm und nahm es aus dem Koffer heraus. Es gab eine Rangelei zwischen meiner Mutter und ihrer Schwester. Anni habe gesagt: „Wer hat es denn bezahlt? Du oder Papa?“ Mein Vater sagte, das Kostüm sei in Friedrichsdorf geblieben.

Kleider. Kleider. Kleider. Was sollen all diese Kleider? Fort mit den Kleidern.

Anne

Die folgende Geschichte spielt Mitte der 1950er Jahre. Die Orte der Handlung sind das Haus Avenwedde Nr. 653 und der Bauernhof nebenan, Avenwedde Nr. 30. Erst in den 1960er Jahren bekam der Weg, an dem die beiden Häuser stehen, den Namen Josefinenweg. Ich bin das Mädchen Anne, ich heiße Anne Hellbrink. Meine Eltern heißen Clemens und Josefa Hellbrink.

Der Stein

In den letzten Tagen hatte Anne beobachtet, wie ihr Bruder Paul große Äste aufsammelte, die der Wind aus den Bäumen gerissen hatte. Es war Herbst. Durch das Küchenfenster ihres Elternhauses sah sie, wie Paul zusammen mit drei Jungs aus der Nachbarschaft mannshohe Zweige aus den Holundersträuchern schnitt und in den Wald am Hof ihrer Großeltern schleppte.

Anne war fünf. Sie zog ihre blaue Strickjacke an und lief den Weg zum Hof ihrer Großeltern, so schnell, dass der Wind den Saum ihres Rocks hochklappte. Es gab keine Mädchen in ihrem Alter in der Nachbarschaft, und sie hatte Henri gesehen, mit dem sie manchmal spielte. In einer Minute war sie an der Ecke des kleinen Waldes, an der ein baumhohes Kreuz mit einem weißen Christus steht.

„Wir ham’n Laubhaus“, rief Henri. „Willste mal gucken?“

Seine Stimme kam aus der dunklen Ecke des Waldes. Es regnete leicht. Unter den Eichen am Hof, neben dem Stapel Brennholz und dem alten Heuwender, war es noch trocken. Sie ging tiefer in das Gehölz hinein in Richtung des unbewohnten Fachwerkhauses. An einem bemoosten Steintrog, der gebrochen auf dem Boden lag, blieb sie stehen und sah sich um. Ein grauer Kartoffelsack, zwischen zwei Äste gespannt, verdeckte den Eingang des Laubhauses. Zweige knackten unter ihren Füßen. Sie war noch zehn Schritte vom Kartoffelsack entfernt, da bewegte er sich. Ihr Bruder Paul kroch aus dem Laubhaus heraus und stellte sich vor den Eingang.

„Du kommst hier nich rein! Zutritt für Mädchen verboten!“ Paul war schmal, einen Kopf größer als Anne.

Sie lief ein paar Schritte zurück und stellte sich hinter einen Baumstamm.

„Henri hat gerufen, ob ich gucken will. Du bestimmst das nich.“

Sie drückte ihr Kinn nach unten, machte einen Schritt auf das Laubhaus zu. Aus den Augenwinkeln sah sie, dass Paul sich bückte, etwas vom Boden aufhob und in ihre Richtung warf. Sie stieß einen Schrei aus – duckte sich. Etwas Hartes hatte sie an der Schläfe getroffen. Es kitzelte auf der Backe. Sie wischte mit der Hand darüber, hatte Blut an den Fingern. Ging in die Hocke, ließ sich ins Laub fallen. Vier Jungs standen um sie herum und glotzten sie an. Sie waren alle älter als sie, gingen schon zur Schule. Paul riss an ihrer Schulter.

„Mensch, ker. Steh auf. Markier hier bloß nich rum!“

Sie sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. „Das sag ich Mama.“

Die Jungs bauten sich in einer Reihe vor ihr auf, versperrten den Weg, den sie gekommen war. Zur Rückseite raus, Richtung Kartoffelfeld, dachte sie. Komm ich nicht durch, alles mit Brombeersträuchern zugewuchert. Paul griff nach dem Band ihrer Schürze. Sie stemmte sich nach vorn und hörte, wie der Stoff in ihrem Rücken riss. Bloß weg hier. Sie schubste einen der Jungen zur Seite und rannte zurück zum Brennholzstapel. Spatzen flogen vor ihr auf und piepten. Hinter ihr knackte Holz, Paul folgte ihr.

„Alte Petze“, hörte sie ihn.

Wenn doch Oma auf dem Hof wäre. Niemand zu sehen. Der Regen hatte zugenommen. Durch Omas Erdbeeren, da bin ich schneller. Sie sprang über den Graben. Ihre Füße versanken in dem aufgeweichten Boden zwischen den Pflanzen. Weiter! Ein dumpfer Aufprall, Paul war auch gesprungen. Schneller, sonst würde er sie festhalten. Zwischen den Apfelbäumen durch, über den Rasen, rein ins Haus. Als sie die Tür zum Flur öffnete, ging ihre Mutter gerade die Steinstufen herunter. Sie war Mitte zwanzig, ihr braunes Haar hatte sie wie ein Mann nach hinten gekämmt. Paul war gleich hinter Anne zur Tür hereingekommen. Anne stellte sich ihrer Mutter in den Weg.

„Mama, Paul hat mir ’nen Stein an ’n Kopf geworfen.“

Ihre Mutter runzelte die Stirn.

„Is ja nix. Wie siehst du wieder aus! Was haste mit der Schürze gemacht! Geh ins Badezimmer, wasch dir den Dreck ab.“

Die Mutter schob die Tür zum Keller auf und verschwand dahinter. Ihre Schlappen klatschten auf das Holz der Treppe.

Als Anne im Badezimmer mit der Hand Wasser an die Schläfe spritzte, brannte es so, dass sie den Hahn sofort wieder zudrehte. Leise schloss sie die Türen hinter sich, ging auf die Terrasse hinter das Haus und setzte sich auf die Bank unter dem Badezimmerfenster. Nach einer Weile stand sie auf und balancierte mit den Füßen über das Moos, das zwischen den grauen Steinplatten wuchs. Alle Blütenstängel, die wie feine Haare aus dem Moos herausschauten, zertrat sie. – Schaukeln. Sie lief über den Rasen. Unter den Pflaumenbäumen am Weg hatte ihr Vater an der Teppichstange eine Schaukel befestigt. Mit einem Fuß stieß sie sich vom Boden ab und schlingerte durch die Luft, drehte sich im Kreis um sich selbst. Das Seil wickelte sich über ihrem Kopf zusammen. Wieder stieß sie mit einem Fuß auf den Boden, in die entgegengesetzte Richtung, und drehte in hohem Tempo zurück.

_________

Nachts auf dem Rad

Als meine Mutter 1950 mit meinem einjährigen Bruder aus ihrem Elternhaus auf den zehn Kilometer entfernt liegenden Bauernhof zu meinem Vater und seinen Eltern zog, war sie schon seit einem Jahr mit meinem Vater verheiratet. Auf dem Bauernhof hatten meine Eltern kein gemeinsames Zimmer. Mein Vater schlief weiterhin mit seinen Brüdern auf der Bühne über dem Milchkeller, einer offenen Fläche, einem Bretterboden auf halber Höhe an der Treppe zum Dachboden. Matratzen lagen auf dem Fußboden. Meine Mutter und mein Bruder wurden im Zimmer von Mathilde, der jüngeren Schwester meines Vaters, einquartiert. In den zwei Jahren auf dem Hof und einige Zeit darüber hinaus hatte meine Mutter keinen Kontakt zu ihren Eltern und Geschwistern. Es kamen keine Glückwünsche zur Geburt des zweiten Kindes. Niemand kam, um das Kind anzusehen. Erst einige Zeit nachdem wir in das eigene Haus eingezogen waren, sei eine Schwester meiner Mutter zu Besuch gekommen, erzählte mir mein Vater. Dann habe es eine Einladung zu einer Kommunionfeier nach Friedrichsdorf gegeben. Seitdem besuchten wir ein paarmal im Jahr zu Namenstagen und anderen Festen die Großeltern Margarete und Otto. Dort saßen dann zwanzig oder dreißig Erwachsene um einen Tisch herum, auf dem mehrere Schnapsflaschen standen – meine Großeltern wollten sich wohl freigebig zeigen. Es gab klaren Schnaps: einen einfachen Kornbranntwein und Steinhäger. Alle tranken aus demselben Glas, einem Pinnken, das herumgereicht wurde und in das man nachschenkte. Die Männer riefen: „Gib mir noch ’nen Klaren!“ und diskutierten ausführlich die Vorzüge, die bessere Bekömmlichkeit des klaren Schnapses. Später, in den 1960er Jahren, gab es außerdem auch Weinbrand und Bier und jeder bekam ein eigenes Glas. Die Frauen tranken ebenfalls Klaren oder Kirsch- oder Mokkalikör. Ich weiß nicht, ob Großvater Otto damals noch, wie er es in der Kriegszeit getan hatte, Schnaps in seinem Keller brannte. Leere Steinhäger-Flaschen, sie waren aus Steingut, nahmen wir mit nach Hause und nutzten sie im Winter mit Sand gefüllt als Wärmflaschen; tagsüber lagen sie im Backofen und nachts in unseren Betten.

Ich erinnere mich an Heimfahrten von Familienfeiern in Friedrichsdorf, als ich vier, fünf Jahre alt war. Samstags in der Nacht auf einem Kissen auf dem Gepäckträger des Rads meiner Mutter; mein Bruder auf dem Rad meines Vaters; die Füße auf metallenen Stützen. Am Reifen unter mir surrte der Dynamo. Es war spät, um Mitternacht herum, dunkel – laue, warme Luft im Juni, wenn wir Großvater Ottos Namenstag gefeiert hatten. Ein paar Minuten vom Haus meiner Großeltern entfernt umfuhren wir eine Müllkippe, eine ehemalige Kiesgrube. Üble Gerüche hingen in der Luft, ich mochte kaum atmen und hielt mir die Nase zu. Die Straße war menschenleer, selten fuhr ein Auto an uns vorbei und beleuchtete Bäume und einzeln stehende Häuser. Manchmal schlief ich während der Fahrt ein und wachte wieder auf, wenn mein Vater nah an das Rad meiner Mutter herangefahren kam. Er sprach über das, was auf der Feier geredet worden war. Der eine habe dieses, der andere jenes gesagt. Er spottete darüber, war anderer Meinung. Es ging wohl auch um meine Großmutter, was sie am Abend gesagt und getan hatte. Meine Mutter schwieg, fuhr mit mir voraus. Mein Vater holte auf, fuhr wieder neben uns und redete weiter. Sie sagte dann ärgerlich: „Ach! Lass doch!“ und fuhr noch schneller voraus. Zornig rief er etwas hinter ihr her. An der Ziegelei ging die Straße bergab. Ich hielt mich am Sattel fest. Er holte wieder auf und redete weiter. Sein Rad schwankte manchmal ein wenig. Seine Stimme klang anders als sonst, etwas dumpf, hin und wieder verschluckte er Wörter. Irgendwann sagte meine Mutter dann: „Nein! Stimmt doch nicht! Hör auf damit!“ Vor dem Friedhof und der Kirche in Avenwedde fuhr er immer noch neben uns. Einige Worte zog er in die Länge, andere brachen ihm auseinander. „Was du immer hast!“, sagte meine Mutter. Er lachte kurz und hart und blieb zurück.

Es war auf solch einer nächtlichen Fahrt von Friedrichsdorf nach Hause, dass ich zum ersten Mal dachte: Mein Vater ist betrunken. Stand er am nächsten Morgen, am Sonntagmorgen, auf und gingen wir gemeinsam zur Kirche, glaubte ich, alles sei wieder in Ordnung. Es kam aber eine Zeit, in der er morgens im Bett liegen blieb. Ich hoffte dann, er würde aufstehen. Es gab vier Messen am Sonntag und ich dachte, es sei Pflicht eines Katholiken, an diesem Tag eine Messe zu besuchen. Meine Mutter ging dann ohne meinen Vater zur Kirche. Mein Bruder und ich gingen zu einer anderen Uhrzeit als unsere Mutter. Jeder ging für sich allein. Wie froh war ich, wenn mein Vater doch aufstand. Nicht, weil ich den Kirchgang für so wichtig gehalten hätte, sondern weil ich dachte: Wenn meine Eltern zusammen zur Kirche gehen, sind sie nicht böse aufeinander. Stand mein Vater erst auf, nachdem die Messen vorüber waren, und sprachen meine Eltern dann miteinander, war ich auch erleichtert.

Zu Hause trank mein Vater damals nicht.

Sürenheide

An einem Sonntagnachmittag Mitte der 1950er Jahre machte mein Vater einmal einen Ausflug mit uns. „Macht euch fertig, wir gehen heute zur Sürenheide“, sagte er. Dort waren mein Bruder und ich noch nie gewesen, und unsere Mutter wohl auch nicht. Es war ein heißer, windstiller Sommertag, der Himmel wolkenlos. Seltsam, sonst fuhren wir mit dem Rad, wenn wir irgendwohin wollten. An dem Tag gingen wir zu Fuß, in Sonntagskleidern, meine Mutter in eleganten Schuhen mit Blockabsätzen, mein Vater im Anzug, auf der Spexarder Straße der Sonne entgegen. Einen Fußweg gab es nicht, Autos fuhren dicht an uns vorbei, einen Großteil des Weges mussten wir hintereinander gehen. Andauernd ermahnten uns unsere Eltern, nicht in die Mitte der Straße zu laufen. Radfahrer grüßten, sie kannten wohl meinen Vater. Wir kamen zur Strangmühle, einem alten Fachwerkhaus, vor dem die Dalke1 gestaut wurde. Hinter dem Haus stürzte der Fluss krachend eine Mauer hinunter. Wassertröpfchen flogen durch die Luft und kühlten meine Haut. Wir gingen weiter auf der Straße geradeaus, lange Zeit, bis wir in einen Sandweg einbogen. Ein paar einzeln stehende Häuser auf der einen, auf der anderen Seite ein Kiefernwald. Hinein in den Wald! Endlich im Schatten. Bei jedem Schritt versanken unsere Füße in einem dicken Teppich aus Kiefernnadeln. Vögel zwitscherten. Es wurde dunkel und still um uns herum. Mein Vater bog Zweige zur Seite, die uns den Weg versperrten. Gebückt gingen wir unter herabhängenden Ästen hindurch. Wollte er uns an einen geheimen Ort führen? Wir kamen zu einer Lichtung. Meine Mutter schüttete Kiefernnadeln aus ihren Schuhen, klagte über eine Blase am Fuß. Mein Bruder und ich waren müde und wollten nicht mehr weitergehen, aber mein Vater ermunterte uns, wir wären bald da und würden staunen, was es zu sehen gäbe. Auf einem schmalen, moosbewachsenen Weg ging er voran. Ein leises, andauerndes Brummen in der Luft. Es verstärkte sich. Bald übertönte es das Zwitschern der Vögel. Motorengeräusche. Lärm. Ich konnte nicht mehr verstehen, was mein Vater sagte. Die Bäume standen weniger dicht, die Sonne schien hindurch, das Ende des Waldes war zu erkennen. Wir traten aus dem Wald heraus – und – Wumm! Ich erschrak. Wumm. Wumm. Wumm. Autos fuhren direkt auf uns zu. Fünf Meter an uns vorbei. Mein Vater strahlte: „Die Autobahn!“ Krach! In welche Richtung sollte ich zuerst schauen? Er streckte den Arm aus, zeigte den Autos hinterher. „Da ist Dortmund.“ Er drehte sich, zeigte in die Fahrtrichtung der Autos auf der anderen Straßenseite. „Und da ist Hannover.“ Die Städte seien gleich weit entfernt von uns, rief er. Wir setzten uns auf eine Grasnarbe neben der Fahrbahn. Nach ein paar Minuten hatten wir genug geschaut und gingen denselben Weg durch den Wald zurück. An der Spexarder Straße kehrten wir in die „Waldklause“ ein. Mein Vater las die Speisekarte: Pusztaschnitzel, Schnitzel mit Paprikastreifen, gäbe es, sagte er. Aber wir aßen nicht in Gaststätten. Er bestellte für sich ein Bier, meine Mutter, mein Bruder und ich tranken „Bluna“.

Ich kann mich nicht erinnern, dass wir noch mal einen Ausflug gemacht haben. Wir verreisten auch nicht. Wie kam mein Vater auf die Idee, diesen Ausflug zu machen? War er als Jugendlicher Ende der 1930er Jahre den Weg gegangen, um den Bau der zweiten Autobahn Deutschlands zu beobachten?

Mein Vater

Vielleicht ist es ein wenig merkwürdig, wenn ich jetzt noch mehr davon erzähle, was mein Vater alles getan hat, als ich ein kleines Kind war. Aber ich muss es tun, bevor ich mir erlauben kann, von den weiteren Ereignissen in unserer Familie zu berichten. Vielleicht denkt man auch, ich sei parteiisch. Was meine Mutter alles getan habe, darüber spräche ich weniger. Die Mutter hat schließlich auch die ganze Zeit gearbeitet! Das ist wahr. Mein Vater rief mich einmal an, drei Monate nachdem ich ihn damals in Irland besucht hatte, nur um mir zu dieser Frage noch etwas zu sagen. Meine Mutter war seit einem Jahr tot. Er rief selten bei mir an, aber ich hatte während meines Besuchs bei ihm etwas über meine Mutter gesagt, zu dem er sich noch einmal äußern wollte. Aufgebracht sagte er am Telefon: „Deine Mutter hat für dich genauso viel getan wie für jeden anderen auch!“

Doch zurück in die 1950er Jahre. Ich will von meinem Vater erzählen. Wenn er Frühschicht hatte, holten mein Bruder und ich ihn manchmal an der Ecke zur Straße, am Sunderweg ab. Um fünf oder zehn Minuten vor halb drei Uhr ließ unsere Mutter uns gehen. Wir warteten ein paar Meter entfernt von der Straße und dem Punkt, an dem später Theres, die Schwester des Bauern vom Hof gegenüber, von einem Auto überfahren wurde. Unser Vater bog von der Straße ab, hob uns auf sein Rad, Paul auf den Gepäckträger, mich auf den Sattel vor dem Lenker, Füße auf die Stützen, und los ging’s, fünfzig Meter auf dem Sandweg bis vor unsere Haustür. Meine Mutter erzählte mir, kurz bevor sie starb, Paul habe auch vorne sitzen wollen.

Im Sommer, als ich fünf und mein Bruder sechs Jahre alt war, fuhr mein Vater mit uns zum Parkbad, einem Freibad am Rand des Stadtparks in Gütersloh. Zwanzig Minuten mit dem Rad und wir waren da. Eine große Liegewiese mit hohen Bäumen. Das Becken leuchtend hellgrün gestrichen, ähnlich der Farbe unseres Badezimmers; gefüllt mit Wasser aus der Dalke, die einen Kilometer von unserem Haus entfernt vorbeifloss. Ein Metallgitter trennte Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich. Über dem Gitter ein schmaler Pfad aus Beton, auf dem ein Bademeister auf einem Stuhl saß. Ich erinnere, wie ich im Wasser auf einem Bein stand, die Arme bewegte und vorwärts hüpfte. Mein Vater neben mir, schreiende, spritzende Kinder um uns herum. Wir trugen Längsstreifen, mein Vater rotgrün und ich blaugrün. Er hielt eine Hand unter meinen Bauch: „Arme nach vorn! Zur Seite! Einziehen!“ Ich löste mein Bein vom Boden, mein Vater senkte seine Hand ab. Ging ich unter, hob er mich wieder hoch. – Nach ein paar Übungstagen erreichte ich ohne seine Hilfe das Gitter, an dem ich schon nicht mehr stehen konnte. Er ging mit mir auf die Schwimmerseite, sprang mit dem Kopf zuerst ins Wasser, ich stieg die Leiter hinunter und kletterte auf seinen Rücken. Zum ersten Mal im Tiefen! Wir drehten eine große Runde.

Meine Mutter konnte damals noch nicht schwimmen, sie lernte es erst viele Jahre später. Mein Vater redete ihr immer wieder zu, bis sie sich Anfang der 1960er Jahre entschloss – sie war über dreißig – im neu gebauten Hallenbad in Gütersloh einen Schwimmkurs zu besuchen. Wenn wir zusammen dort waren, wenige Male, sah ich sie im schwarzen Lastexbadeanzug; um die Brust herum waren Stäbchen eingearbeitet. Sie hat es nie gesagt, aber ich hatte den Eindruck, sie zeigte sich nicht gern im Badeanzug, sie fühlte sich zu wenig angezogen in ihm, zu nackt. Obwohl sie eine schöne, schlanke Figur hatte, schämte sie sich, senkte ihren Blick zu Boden, stieg vorsichtig die Treppe hinunter ins Wasser. Beim Schwimmen reckte sie ihren Kopf mit der Gummiblumenbademütze hoch in die Luft. Nicht nur ihre Dauerwelle, ihre ganze Person war im Wasser gefährdet!

Mein Vater half meiner Mutter bei der Heimarbeit. Während sie Hahnenschwanzfedern mit leichter Spannung über die Klinge einer Schere zog, um die Federn zu krümmen, sortierte er unbrauchbare Federn aus, zählte fertige Büschel, packte sie in Kartons und trug sie in den Keller. Für einen Büschel bekam meine Mutter zwei oder drei Pfennige, je nachdem, wie viele Federn sie zusammenbinden musste. Wenn ich einmal für meine Mutter zur Firma Heidland ans andere Ende der Stadt fuhr – mit dem Rad eine dreiviertel Stunde hin, eine dreiviertel Stunde zurück – um Fertiges abzugeben und neue Arbeit zu holen, merkte ich, wie zufrieden die Firma mit der Arbeit meiner Mutter war. Es gab nichts zu bemängeln an dem, was sie hergestellt hatte. Alles war perfekt. Sie arbeitete geschickt und genau.

Eine Zeitlang beklebte sie Hutformen mit Federn, modische Kappen für Frauen. Die Formen waren leicht, fast transparent, aus anthrazit- und beigefarbener Gaze. Den Klebstoff für die Arbeit bekam sie in Ein-Liter-Dosen und dazu Flaschen mit Benzin zum Verdünnen des Klebstoffs. Um ihn vor dem Austrocknen zu schützen und um mit einem Pinsel kleinste Mengen bequem entnehmen zu können, füllte sie die Menge, die sie für einen Tag brauchte, aus den Ein-Liter-Dosen in eine kleinere Arbeitsdose um. Während der Arbeit, nach einigen Stunden, trocknete der Klebstoff ein. Dann goss sie Benzin dazu, rührte mit einem Holzstäbchen um, und er war wieder benutzbar. Dennoch, obwohl meine Mutter sorgfältig mit dem Klebstoff umging, waren am Abend Teile auf dem Deckel, auf dem sie den Pinsel ablegte, und in der Arbeitsdose so eingetrocknet, dass sie nicht mehr zu verflüssigen waren. Auch in den großen Dosen bildeten sich im Laufe einiger Tage feste, zähe Klumpen. Diese grauen Reste sammelten meine Eltern und warfen sie gelegentlich in den Ofen in der Küche. Das Feuer loderte auf, der Klebstoff verbrannte im Nu. Einmal, als mein Vater solch einen Rest in den Ofen werfen wollte, fing der Klumpen Feuer, blieb aber an seiner Hand kleben. Er konnte den Klumpen nicht abschütteln. Seine Hand verbrannte so, dass er mehrere Wochen einen Verband tragen musste und nicht in der Weberei arbeiten konnte. – Ein Kontrolleur der Betriebskrankenkasse kam. War mein Vater wirklich krank? Arbeitete er etwa zu Hause? Eine halbe Stunde saß der Kontrolleur an unserem Küchentisch, dann begleitete mein Vater ihn hinaus auf den Hof. Zurück in der Küche sagte er: „So ein Armleuchter. Wie der sich hier umgeschaut hat.“

Manchmal kochte mein Vater, während meine Mutter in der Ecke saß und arbeitete. Er schälte Kartoffeln, stellte einen Topf mit Wasser auf den Herd. Sobald das Wasser kochte, gab er Speck oder geräucherte Mettwurst hinein, später dann eine klein geschnittene Zwiebel, Sauerkraut oder ein anderes Gemüse und klein gewürfelte Kartoffeln.

Ein- oder zweimal im Jahr leerte mein Vater die Jauchegrube hinter unserem Haus. Bei meinen Großeltern auf dem Hof lieh er sich ein Gerät für diese Arbeit. Der Holzstiel doppelt so lang wie ein Besenstiel, an einem Ende des Stiels ein kleiner Blecheimer – ein Gerät wie eine riesige Suppenkelle. Er entfernte auf der Terrasse den Betondeckel von der Grube unter dem Badezimmer. Mein Bruder und ich durften einen Blick auf die dunkle, stinkende Flüssigkeit werfen. Mein Vater sagte: „Abstand halten! Wenn ihr da rein fallt, kommt ihr nicht wieder raus! Ihr könnt darin nicht schwimmen! Giftige Dämpfe steigen auf, ihr erstickt!“ Die Grube war ungefähr zwei Meter tief. Viele Stunden lang schöpfte er dann Jauche, trug zwei Eimer gleichzeitig zu den Gemüsebeeten und schüttete die Flüssigkeit auf die vorher umgegrabene Erde. Sonst, wenn der Deckel geschlossen war, roch es nicht nach Jauche hinter unserem Haus. Auf den Steinplatten über der Grube stand eine weiße Bank, auf der wir im Sommer häufig saßen. Jungen aus der Nachbarschaft, mein Bruder und ich spielten oft Tischtennis auf der Terrasse.

Wenn mein Vater Spätschicht hatte, schlief er am nächsten Morgen meistens etwas länger. Manchmal klingelte dann meine Großmutter Maria an der Haustür und fragte, ob mein Vater zum Arbeiten kommen könne. Meine Mutter weckte ihn, er stand auf und fuhr mit Pferd und Wagen Mist aufs Land, oder er schnitt mit einer Sense Gras auf einer Wiese, wendete Heu, sammelte Kartoffeln ein, band gemähtes Getreide zu Puppen zusammen. Bis in die 1960er Jahre hinein arbeitete er häufig vormittags oder nachmittags auf dem Hof, je nachdem, welche Schicht er gerade hatte – als Abgeltung für den Bauplatz, den er von seinen Eltern bekommen hatte. Ich erinnere mich, dass er irgendwann einmal mit meiner Mutter darüber sprach, dass es genug sei, dass er genug gearbeitet habe auf dem Hof, und als Großmutter Maria das nächste Mal klingelte, sagte meine Mutter zu ihr, dass mein Vater nicht käme. Es war eine angespannte Situation. Wie würden meine Großeltern es aufnehmen? Würde es Streit geben? Sie akzeptierten es: Der Bauplatz war abgearbeitet. Trotzdem half mein Vater noch öfters auf dem Hof, aber nicht mehr so regelmäßig.

Er las Romane: „Im Westen nichts Neues“, „So weit die Füße tragen“, „Wer die Nachtigall stört“, „Nana“. Onkel Bruno schenkte und lieh uns bei Bertelsmann erschienene Bücher. Im Laufe der Jahre füllte sich ein Fach unseres Wohnzimmerschranks, und als ich lesen gelernt hatte, suchte ich mir daraus aus. Alle Ganghofer-Romane tauchten in unserem Haushalt auf. So habe ich die Bergwelt kennengelernt. Ich erinnere, dass mein Vater, als er „Soweit die Füße tragen“ las, in einem aufgeregten Ton darüber sprach.

Hat meine Mutter es sich erlaubt, Romane zu lesen? Sie dachte wohl, sie dürfe das nicht, sie könne es sich nicht leisten, sie habe keine Zeit dafür. Sie las auch nicht die Zeitung, die wir abonniert hatten. Manchmal erzählte mein Vater ihr, was er gelesen hatte. Vielleicht las sie sonntags nachmittags mal einen Ganghofer-Roman oder eins der Groschenhefte, eine der Liebesgeschichten, die von Ärzten, Grafen und Comtessen handelten. Schwestern meiner Mutter brachten diese Hefte mit und ich habe sie auch alle gelesen.

In den 1950er Jahren veranstalteten meine Eltern ab und zu ein kleines Fest bei uns zu Hause. Zu viert feierten sie mit Tante Anni und ihrem Mann Heiner, die beide wie mein Vater bei Bartels arbeiteten. Abwechselnd trafen sie sich an Samstagabenden bei uns und im neu gebauten Haus von Anni und Heiner in Spexard. Meine Eltern kauften ein Bowle-Service, eine kugelrunde Schüssel und sechs Tassen aus Pressglas, und Keller-Schwarze-Katz-Wein. Nachmittags, bevor Tante Anni und Onkel Heiner kamen, wurde die Bowle aufgesetzt – im Sommer mit Erdbeeren, im Winter mit Ananas aus der Dose. Mein Bruder und ich bekamen die Anhänger der Weinflaschen, schwarze Katzen aus Plastik an einem goldenen Band.

Vierzig Jahre später, ein paar Jahre bevor meine Mutter starb, sagte sie einmal während eines Frühstücks, als mein Bruder und ich sie in Avenwedde besuchten: „Ich hätte mich mehr mit euch befassen sollen!“

Sie senkte den Kopf, blickte nachdenklich auf ihren Teller.

„Wenn ich nicht …“ Leise fuhr sie fort: „Hätte ich doch …“

Schluck. Ich stellte meine Kaffeetasse ab. Meine Mutter sich mit mir befassen. Befassen, fassen, anfassen. Bloß nicht. Ich hörte ihr gar nicht mehr richtig zu. Ich weiß nicht mehr, welche Erklärungen sie abgab. Ich schob mit dem Finger Krümel auf meinem Teller zu verschiedenen Mustern zusammen. Gott sei Dank hatte sie Heimarbeit gemacht. Wie gut, dass sie keine Zeit gehabt hatte. Sie redet drum herum. Ich setzte ein gleichgültiges Gesicht auf.

„Das machte nichts, das war schon in Ordnung, dass du keine Zeit hattest.“

Mein Bruder rührte in seiner Kaffeetasse, ich nahm mir noch ein Brötchen aus dem Korb, und wir sprachen über etwas anderes.

Vornehme Leute

Anne kommt in die Schule und in die Pubertät.

Als sie 1956 in die erste Klasse der Volksschule ging, war ihr Bruder Paul schon in der zweiten. Er konnte schon Wörter und Sätze schreiben, sie beschäftigte sich mit Übungen für Buchstaben. Auf liniertem Papier, das die Höhe der Groß- und Kleinbuchstaben vorgab, zeichnete sie kurze und lange Striche, Linien aufwärts und abwärts. Wellen, Kreise und – Krückstöcke. Viele Reihen Krückstöcke. Krückstöcke mit kurzem und mit langem Stiel. Krückstöcke, die aufrecht standen und Krückstöcke auf dem Kopf. Dann auch Krückstöcke, die sich aneinander lehnten.

Einmal saß sie am Tisch in der Küche bei den Hausaufgaben – inzwischen schrieb sie erste Wörter – ihr Vater saß ihr gegenüber und las Zeitung, ihre Mutter arbeitete am Tisch in der Ecke, da lehnte sich Paul vom Sofa herüber.

„Zeig mal.“ Er griff nach ihrem Heft.

Sie klatschte mit der flachen Hand darauf. „Nein!“

Er stieg vom Sofa herunter, stellte sich neben sie und schob ihre Hand beiseite.

„Zeig doch mal.“ Nachdem er eine Weile gelesen hatte, lachte er.

„Was ist das denn – nalen? Und hier: Das Wort gibt’s doch gar nicht.“ Er tippte mit dem Finger auf weitere Wörter: „Falsch. Alle falsch!“

„Wa? Wieso?“ Sie zog ihr Heft zurück. „Lass mich!“

„Guck.“ Er bewegte seinen Zeigefinger über das Wachstuch. „So geht das.“

„Egal. Das ist doch dasselbe.“

Wie viele Bögen hatte er gemacht? Zwei oder drei Krückstöcke für ein „m“ oder für ein „n“?

„Du verstehst das nicht. Bist du blöd.“ Paul schaute zum Vater, der die Zeitung ablegte und um den Tisch herum ging.

Nachdem der Vater eine Weile in ihr Heft geschaut hatte, sagte er: „Mähen ist doch was anderes als nähen.“

Das wusste sie. Wie unterschiedlich er seine Lippen bewegte, wenn er mähen und nähen aussprach.

„Drei Krückstöcke für mähen.“

Das merkte Anne sich. Die Mutter sagte nichts. Sie arbeitete still weiter.

Wenn Tante Lisbeth und Onkel Bruno zu Besuch kamen und sie alle zusammen in der Küche waren, nahm Anne sich ein Kissen vom Sofa und setzte sich damit auf die Holzkiste an der Wand neben dem Ofen. Tante Lisbeth, die auf Annes Platz am Tisch saß, erzählte ab und zu von Einladungen zu Abendessen bei Reinhard Mohn. Sie rollte dann mit den Augen, ihre Stimme sprang in die Höhe und überschlug sich. Reinhard Mohn war Onkel Brunos Chef.

„Vornehm, jau.“ Tante Lisbeth verzog den Mund und lachte in sich hinein. „Ganz vornehm!“

Hinterher, wenn Tante Lisbeth und Onkel Bruno nach Hause gefahren waren, sprach der Vater mit der Mutter über „vornehme“ und „bessere Leute“. Die Mutter hörte zu, sagte: „Hm … ja.“

Anne konnte sich unter den „besseren Leuten“ nichts vorstellen. Das sind die anderen, wir gehören nicht dazu, dachte sie. Aber wenn es bessere Leute gäbe, dann ja auch schlechtere. Vielleicht gehörten Tante Lisbeth und Onkel Bruno zu den besseren, auf jeden Fall aber wohl die Mohns. Und ihre Eltern, Paul und sie selbst, gehörten dann eben zu den schlechteren. Anne wusste nicht, wie ihr Vater es genau meinte, ob er es ganz ernst meinte, oder wie sonst. Sie verstand nicht, warum sie schlechtere Leute waren – und dann dachte sie nicht weiter darüber nach.

Erst als sie schon zur Schule ging, in die erste Klasse der Volksschule, spielten „bessere Leute“ eine wichtige Rolle – zunächst nicht für sie selbst, sondern für ihre Freundin Ulrike. Es gab damals ein Ereignis, über das Ulrike andauernd sprach. Ulrike war Annes erste Freundin. Anne hatte sie schon zwei Jahre vor Schulbeginn auf dem Bauernhof gegenüber kennengelernt. Ulrikes Vater, ein Eisenbahner, der zusätzlich als Kellner arbeitete, stammte von diesem Bauernhof. Wenn Ulrike dort zu Besuch war, spielten sie zusammen. Einmal fuhren sie eine halbe Stunde lang auf einem Pferdewagen, der mit Kartoffeln beladen war, vom Bauernhof gegenüber zu Ulrike nach Hause. – Und dann kam Ulrike eines Morgens im Frühling aufgeregt in die Schule.

„Ich bin eingeladen worden“, sagte sie und strahlte. Ihre weißen Zähne blitzten. „In der Pause zeige ich dir, von wem.“ Umständlich öffnete sie ihren Tornister, holte Tafel, Griffel und Schwamm heraus und lächelte zufrieden.

In der Pause lief auf dem Schulhof ein blonder Junge aus der dritten Klasse an ihnen vorbei und griff nach Ulrikes Arm. Ulrike schaute hinter ihm her.

„Das ist er. Friedrich Flötotto. Er hat mich zu seiner Kommunionfeier eingeladen.“

Es gab einen Bauunternehmer und einen Möbelfabrikanten Flötotto in Avenwedde. Friedrichs Vater gehörte die Möbelfabrik im Zentrum des Dorfes, nicht weit entfernt von Ulrikes Zuhause.

Als Anne Ulrike das nächste Mal besuchte, zeigte die Mutter einen pfefferminzgrünen Georgettestoff, den sie für Ulrike gekauft hatte. Dann sah Anne die Mutter an einem Streifen des Stoffs arbeiten. Sie smokte. Mit den Fingerspitzen schob sie den Stoff so zusammen, dass kleine Vertiefungen, kleine Kästchen entstanden, die sie mit Nadel und Faden zusammenheftete. Zog sich der Stoff schief, löste sie das Heftgarn wieder heraus, und begann von Neuem. Erst als die Kästchen ganz und gar gleichmäßig waren, jedes so groß wie ein Fingernagel, nähte sie sie mit Stickgarn fest zusammen. Die gesmokte Stoffpartie passte die Mutter so in das Kleid ein, dass sie Ulrikes Brust bedeckte. Im pfefferminzgrünen Kleid, mit offenen Haaren, langen dunkelbraunen Locken – sonst trug Ulrike Zöpfe – ging sie zur Kommunionfeier. Ulrike erzählte, dass sie an einer großen Kaffeetafel Torte gegessen habe, und dann hätten sie im Garten Verstecken gespielt. Dabei sei es passiert, hinter der Villa. Friedrich habe sie geküsst! Ulrike war wie elektrisiert, erzählte es in allen Einzelheiten. Immer wieder. In den Wochen danach, auch Monate, Jahre später noch, sprach sie darüber. – Wenn Anne auf der Straße bei Flötotto vorbeikam, schaute sie zur Villa am Rande des Fabrikgeländes und stellte sich vor, wie es wäre, in so einem großen Haus zu wohnen. Sie wäre auch gern auf dieser Kommunionfeier gewesen.

In den ersten vier Jahren als Anne zur Schule ging, waren auch fünf oder sechs Kinder von Fabrikanten und Geschäftsleuten in ihrer Klasse. Dann, in der fünften Klasse, waren sie nicht mehr da; sie hatten alle auf Realschulen und Gymnasien gewechselt. Anne und Ulrike sprachen über Luise, die in ihrer Klasse gewesen war, eine Tochter des Möbelfabrikanten Stickling. Zwei Onkel von Anne arbeiteten in der Fabrik von Luises Vater. Luise ging nach der vierten Klasse auf ein Internat in Bielefeld. Aber sie war doch gar keine gute Schülerin gewesen, oder? – Anne und Ulrike wollten auch auf eine höhere Schule gehen.

Tagebuch, 20.1.1961

Am Mittwoch habe ich mich zur Real-Schule in Gütersloh angemeldet … Ich habe schreckliche Angst, daß ich die Prüfung nicht bestehen werde … Ich soll jetzt ewig lernen. Aber es macht mir Spaß.

Hier mogelte Anne: „Ich soll jetzt ewig lernen.“ Sie nahm eine Pose ein. Warum spielte sie sich selbst etwas vor? Niemand wollte, dass sie zur Realschule ging – nur sie selbst wollte es. Ihre Eltern kümmerten sich gar nicht um ihre Schularbeiten.

Im Klassenraum in der Realschule setzte sie sich in die letzte Reihe in die Ecke an das Fenster. Die Lehrerin fragte die Berufe der Eltern ab und trug sie ins Klassenbuch ein. Alle Väter waren etwas Besseres als Weber. Einige Schülerinnen sagten, ihr Vater sei Angestellter. Das war etwas viel Besseres, als ein Arbeiter zu sein. Anne schämte sich.

12.10.1961

Ich sitze jetzt in der Schule neben Liesemarie. Sie hat einen langen blonden Pferdeschwanz. Ich werde prima mit ihr fertig. Heute in der Schule lud sie mich ein, doch am Samstag zu ihr nach Hause zu kommen, dann könnte ich ja am Montag wieder nach Hause fahren. Das wollte ich sehr gern. Sie sagte: Dann könnten wir ja gemeinsam zum Pollhansfest gehen. Ich freute mich riesig. Dann würde ich auch endlich mal ihre vier Geschwister kennenlernen. Aber ich wurde enttäuscht … Mama sagte sofort: Nein, das kommt nicht in Frage. Warum nicht? Weil du schon bei Ulrike geschlafen hast, ewig auf Schlür bist und so und so so schlürich bist. Man blamiert sich ja mit dir.

War Anne zu viel auf Schlür, zu viel unterwegs? War sie schlürich, nachlässig und schlampig, wie die Mutter sagte?