10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Spanisch

¿Es posible aplicarle palabras al contacto entre las energías que fluyen desde nuestros poros? ¿Sería pensable —o deseable— una trayectoria lineal cuando lo inesperado de las conexiones físicas (químicas, psíquicas, emocionales, ¿álmicas?) marca las vueltas que Héctor Ansaldi brinda en el camino? La ambivalencia, como la que es posible palpar (casi literalmente) en muchos de los pasajes de esta novela, suele incomodar. Lo incierto suscita sospecha, despierta suspicacias. ¿Qué tipo de seguridades son las que consideramos valiosas, y a qué se debe este juicio? ¿Qué define que lo que permanece quieto pueda procesarse mejor que lo mutable? ¿Supone algún tipo de garantía aferrarse a lo que solo se comprende desde la lógica? Para responder a estas preguntas, y plantear muchísimas más, la obra de Héctor Ansaldi nos presenta a las quimeras.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 367

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

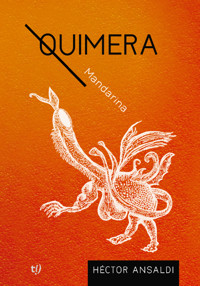

Diseño de tapa: Fausto Ansaldi.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Ansaldi, Héctor Daniel

Quimera : Cacahuete / Héctor Daniel Ansaldi. - 1a ed - Córdoba : Tinta Libre, 2024.

324 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-966-7

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Narrativa Erótica. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2024. Ansaldi, Héctor Daniel

© 2024. Tinta Libre Ediciones

Quimera

Cacahuete

Prólogo

Llevaba cada cual, a cuestas, una quimera enorme, tan pesada como un saco de harina o de carbón, o la mochila de un soldado de infantería romana.

Charles Baudelaire

Viniendo a La Quimera, en ella quise estudiar un aspecto del alma contemporánea, una forma de nuestro malestar…

Emilia Pardo Bazán

En la mitología griega, la Quimera era un monstruo femenino, al que se le atribuían partes humanas y de distintos animales, que lanzaba fuego por la boca y vagaba por las regiones de Asia Menor aterrorizando a las poblaciones y causando grandes estragos.

En tal sentido, una quimera o algo quimérico tiene que ver con lo híbrido, con lo que está compuesto por partes diferentes o que existe en la frontera entre diferentes especies.

Sin embargo, el uso mayoritario actual de esta palabra tiene que ver con lo efímero, lo falaz, lo ilusorio, aquello que acaba siendo muy distinto de lo prometido, algo que aparenta ser lo que realmente no es. Y si recurrimos al diccionario de la Lengua española, también encontramos esta acepción para el término: “pendencia, riña o contienda”.

Estos tres sentidos atribuidos a la palabrea quimera conforman una tríada irreductible que lucha en un espacio entre la fantasía y la realidad. Y entonces me pregunto: ¿dónde habitarán los verdaderos monstruos, en nuestros sueños o en lo que nos rodea?

Estas primeras reflexiones surgen a partir del transcurrir de los personajes de esta nueva novela de Ansaldi, en quienes los sueños parecen perder su esplendor, donde la tristeza se apodera de las fantasías y hace que estas se desvanezcan lentamente. Sus vidas son una sucesión de actos contradictorios, vanos, de anhelos que difícilmente se harán realidad. Sus vidas giran en un espiral, por momentos cíclico, por momentos con la mira puesta hacia adelante.

Todas esas criaturas llevan una carga sobre sus hombros: nadie se libra. Todos llevan un peso sobre su espalda, algo que les hace más difícil la vida. Todos llevan encima un monstruo que de vez en cuando lo aprieta. Paradójicamente aquello que anhelan, que desean, que los impulsa a seguir adelante en busca de la meta, es, en realidad, aquello que los hace encorvar, que los oprime, que hace su caminar más lento y pesado.

Se mueven como seres funambulescos, que oscilan entre el quijotismo y la ausencia del sueño goyesco de la razón.

Del Quijote conservan no el heroísmo o los nobles propósitos, sino el dejar de lado todo análisis y razonamiento para lanzarse a obrar sin tomar en cuenta el costo. Son huérfanos errabundos, desarraigados, y su desgarramiento se convierte en el relato del autor.

Goya estampa en uno de sus grabados esta leyenda: “El sueño de la razón produce monstruos”. Subraya la importancia de la razón sin la cual afloran toda clase de sentimientos irracionales que impiden emerger de la oscuridad de nuestro propio subconsciente y de nuestros miedos. Los personajes de la novela son atrapados por los “monstruos” porque sus acciones carecen de claridad, de rumbo. Dejan de ser razón. Por eso dice Azorín que Goya nos da el estremecimiento.

Todos los personajes de esta novela son antihéroes. Suscitan a la vez compasión y esquivez. Están desprovistos de las cualidades extraordinarias (belleza, integridad, valor…) con las que habitualmente se presentaba el héroe en los relatos épicos y viven en una zona gris guiados por su propia brújula moral pues cargan con un alto grado de conflicto interno. Nunca logran superar sus demonios internos y son abatidos por ellos.

El relato se aleja de la histórica dualidad entre el bien y el mal, y los momentos de delirio e imaginería añaden tonalidades despolarizadas a los sucesos narrados. Es que, como dicen Jean Chevallier en el Diccionario de los símbolos: “La quimera seduce y pierde a quien a ella se abandona”.

Fernando Avendaño

Abrochado

Me estaba duchando en lo de Yute, un amigo, cuando apareció una mujer de repente. Me asusté. Ella permanecía bajo la ducha pero no se mojaba.

No la percibí enseguida, estaba muy intrincado tratando de enjuagarme los restos de Yute —y los míos—. Acababa de hacerle un favor a mi amigo para que recuperase lo que él suponía su hombría perdida. A mí no me importaba hacerle el favor. Estaba acostumbrado.

La mujer dijo llamarse Amanda; de cabellos colorados, húmedos por la circunstancia —pero no por el agua—. Me cubrí como pude; ella dijo:

—No te tapes, no me importa… Te llevo.

Me alzó. Quedé en sus brazos como un bebé. Aparecí en mi casa; un departamento en el décimo piso, la azotea de la Mole Antonelliana.

Mi amigo Yute había quedado en la habitación que alquilaba —esporádicamente— en la Vía Pietro Micca. Él habitaba el otro departamento de la terraza. Seguro que no estaba allí; acababa de tener aquel encuentro con él en la pensión.

Aparecí desnudo en la terraza, sin la muchacha que me había transportado.

—Eso es por desear lo que es el otro… —me dije.

Antes del acto, se me había pasado eso por la cabeza: ser como Yute, tan fantasioso. Vive dentro de una burbuja que lo mantiene distante, siempre activo, en otra esfera que nunca pude vislumbrar por estar aplastado contra la tierra que me impedía volar; hasta el momento en que encontré a esa extraña mujer, quien me llevó en sus brazos impermeables —como todo su cuerpo vano—.

De pronto comenzó a hacer un frío descontrolado, inconcebible para un verano caluroso de Torino. Traté de cubrirme. Entré presuroso en mi guarida y me metí en la cama. Estaba ocupada.

Arturo —el jefe de Yute— estaba tiritando, ocupando mi lugar, tapado hasta las orejas. Me sorprendí.

—Arturo… ¿Qué hace aquí? —Lo reconocí por la vestimenta. Más con el tacto que con la vista. La noche anterior me había llamado la atención su cinturón de cuero. Fue lo primero que me rozó cuando me sumergí en el lecho.

—La tía de Yute me echó. Se volvió a Busalla. Apurada por el frío intempestivo y la nieve —dijo Arturo rechinando sus dientes.

—¿Nieve? —pregunté. No la había sentido. Estaba todavía implicado en la relación que había tenido con Yute. En aquel traspaso de energías contradictorias.

—Me ofrezco a que hagas conmigo lo que hicieron contigo —le había propuesto. Quien lo había hecho con Yute era el mismísimo Arturo, que ahora se encontraba enredado entre las sábanas y mi desnudez.

—Tu cuerpo me atrae, Moe… —dijo, poniendo su mano sobre mi muslo izquierdo.

—No, Arturo, por favor. Yute ya me ha contado lo que sucedió con él.

—¡¿Cómo ha podido?! —preguntó furioso, levantándose de la cama con un salto intempestivo.

—Estaba muy mal, Arturo. Tuvo que hacerlo. Soy su amigo.

—Yo también quería serlo, pero él no me lo permitía. ¡Siempre con ese respeto! Poniéndose bajo mi protección, como si fuera su padre. Pretendo ser su amigo, como lo eres tú… —Se sentó en la cama, e intentó acariciarme el pecho. Le quité la mano de encima. Me levanté y le dije:

—Conmigo es diferente. Tenemos la misma edad, somos vecinos, compartimos el trabajo en este edificio… Tal vez con usted pueda tener otro tipo de amistad. —Intenté conformarlo al tiempo que me cubría con la sábana, buscando ropa que se ajustara a las circunstancias infructuosas en las que estaba metido.

—Perdón… —dijo Arturo. No entendía de qué se estaba excusando.

Quedamos en un silencio tan denso como la nieve que se estaba formando tras la puerta, invadiendo las camelias que había plantado Angélika, la tía de Yute.

Ella fue la que nos preparó la última cena donde estuvimos los tres juntos: Yute, Arturo y yo. Hasta que sucedió aquello en el departamento de mi amigo —y vecino—.

—El jefe me violó… —me contó Yute—. Querer y no querer, poder y no poder… Poder y no querer… De pronto sucedió. Me siento fatal, Moe… —Me lo relató en el bar Cavour, de la Piazza Carignano.

—Tienes que hacer con otro lo que han hecho contigo, Yute —le dije—. Yo me presto. Estoy acostumbrado. Así hacen todos, aunque no lo cuenten. Una cadena infinita, interminable de favores.

Me presté a sacarle ese estigma, y así quedé. Imbuido de las fabulaciones de mi amigo, por haberlas deseado antes de que nos uniéramos en una suerte de comunión secreta, visceral.

—¿Quieres venir conmigo? —propuso Arturo.

—¿A dónde?

—Donde sea. Quiero huir.

—¿Huir de qué, Arturo? —le pregunté mientras me calzaba un pantalón de invierno e intentaba abrocharlo; cosa que nunca me sale, los cierres siempre me fallan. Arturo se acercó para ayudarme, apretando fuerte el broche que no producía el clic. Me tomó desde la cintura delantera del pantalón —la inabrochable— y me dijo, mirándome desde tan cerca que sentí temor, pero también intriga:

—De todo quiero huir. Necesito ser libre como lo era a la edad de ustedes.

Ruta 4

Me quedé callado, recordando lo que me había contado Yute en Cavour:

—¡Dame tu juventud! —le habría dicho Arturo antes de la incómoda situación, de la que salí de garante, protector y estabilizador.

Me preguntaba qué estaría haciendo Yute en la pensión. Seguramente buscando. Ni por asomo supondría que yo había sido trasladado a la azotea por un extraño ser —como esos a los que seguramente él estaría acostumbrado—.

Tal vez, al haber practicado esa comunión las fantasías de Yute aterrizaron en mí. De hecho, ya había florecido la primera con Amanda: la mujer volátil.

—¿No piensas contestar? ¿Vienes o no conmigo? —preguntó Arturo.

—¿A dónde? ¿Cuándo? —pregunté sacado de mis casillas fantásticas.

—A Viena. Ya… —contestó el hombre mientras me miraba sobreexaltado, apurándome con gesto imperativo.

Algo en mí se movió. Nunca fui de acciones impulsivas, sin pensar, pero mis órganos se revolvieron guiándome. Nunca antes había sentido ese cerebro ubicado por debajo del ombligo como si fuera un motor súbito.

—Así como estás, no busques nada. Nos iremos con lo que tenemos, con lo que somos —dictaminó el jefe de mi amigo, y me tomó del brazo haciendo refucilar mi cerebro inferior, el que acababa de descubrir; tal vez, ayudado por el flujo contagiado de Yute. ¿Él estaría a la inversa? ¿Cómo saberlo?

En eso estaba, cuando Arturo me arrastró hacia afuera de mi casa.

—Espere, buscaré mis documentos… —me excusé.

Escribí una nota a Yute, para ofrecerle mi trabajo en la Mole Antonelliana; él buscaba uno, luego de desvincularse de su jefe: mi inminente compañero de andadas. Seguramente Yute vendría a mi casa antes que a la suya, evitaría encontrarse con su tía. Ella se habría dormido. No se escuchaban sonidos, ni había luces en el departamento de Yute. Solo quedaba el olor a salsa en mi cocina.

Apenas si pude cerrar la puerta del departamento. Estaba trabada por una capa de nieve de más de sesenta centímetros.

Caminamos sobre la blancura de un camino sin sentido —por lo menos para mí—. Arturo iba adelante; yo, por detrás, despidiéndome de la azotea que había sido mi refugio y sede de confidencias con mi único amigo: Augusto Tavella—Yute—.

Bajamos en el montacargas como si huyéramos de un asalto funesto a una vida inconsistente. No tenía idea de la hora. Había un tumulto de gente que gritaba en la vereda. Algo raro para un Torino matutino, ya que las oficinas abrían después de las ocho. No alcanzábamos a escuchar las protestas. Parecía una queja política hacia cabecillas inexistentes. Los jefes nunca asistían en ese horario.

Advertí, de pronto, que tendría que haber estado limpiando los pasillos; pero ya estaba decidido a dejar de hacerlo para siempre. El jefe de Yute me prometía vida nueva, lejos de Italia. Nunca había estado en Austria; tampoco en otros países salvo Francia, donde una vez tuve que llevar un pedido de alfombras cuando trabajaba en Cabib Pintamenti. Solo conocía la costa vecina, cerca de Mónaco, pero sin princesas a la vista.

Nos abrimos paso entre la gente con cacerolas batientes, cual escudos de guerra, al grito de:

—¡Devuelvan el dinero acorralado, mafiosos! —Y otros gritos por el estilo.

Subimos al auto de Arturo. Un Fiat Tempra rojo, modelo antiguo. No sé de marcas, jamás me interesaron. Vi sobre la gaveta una caja de maquillaje con forma de concha marina. Me parecía extraño que un hombre del talante de Arturo lo usara. Tal vez fuera de alguna mujer que hubiera llevado en el asiento que estaba ocupando yo; mullido como aquellos del siglo pasado, cuando los autos eran considerados objetos de lujo. Tras apenas sentarse ante el volante, Arturo espiró un comentario que me sorprendió:

—La máquina es vieja, pero anda como tiene que andar. Por eso no lo cambio. —Hablaba del auto. Yo estaba tan pendiente de mis asociaciones libres, que no entendía a quién se refería.

Arturo accionó con prepotencia la llave, para dar arranque a una misión conjunta que yo no estaba captando del todo.

—Alcanzaremos la misma edad. Verás… —dijo, mientras nos alejábamos del tumulto.

En el suelo, bajo mis pies, desentonando con la pulcritud del auto, había semillas de mandarina sobre el tapete. Me llamó la atención una de ellas, con un incipiente brote. La tomé entre mis manos como si fuera el símbolo de alguna resurrección olvidada. La guardé en el bolsillo de mi camisa. Me había puesto una a cuadros, de frisa; el frío incipiente, añadido al paisaje nevado, repercutió en mi cerebro digestivo.

—¿Por qué nieva en verano? —pregunté. No directamente a Arturo, sino al aire circundante, apenas raleado por el viento de la calefacción.

—No es invierno ni verano. Es cambio climático —dijo una voz desde el asiento trasero. Era Amanda, la extraña muchacha que me había transportado cual bebé desde la pensión de Yute hasta la Mole Antonelliana.

—¡Amanda…! —exclamó Arturo. Se sorprendió al verla. Trataba de no desconcentrarse en el manejo. Miraba por el espejo retrovisor. Ella no se reflejaba—. Hacía mucho que no aparecías…

—Mucho, poco. ¿Qué dices, Arturo? Sabes que para mí el tiempo es proclive al exterminio, como todos. Esto no es clima, sino cambio de eje, muchachos. Se las verán fieras. Como lo que tú has hecho con el pobre Yute.

—¿Qué dices? —se encabritó Arturo, soltando el comando de una nave a la que supuse sin destino.

Me arrepentí de haber deseado las fantasías de mi amigo. Prefería seguir en mi cotidianeidad átona; era mucho más simple que los ajetreos en los que me estaba metiendo. Amanda se apoyó contra el respaldo del asiento de Arturo. Le hablaba al oído:

—Digo lo que tengo que decir, Arturo. Sabes de sobra que tus lujurias me perjudican. Años diciéndote lo mismo. Me haces retroceder en mi camino hacia la ascensión. Estoy de nuevo aquí, sentada en el asiento trasero de la vida que no lleva a ningún lugar…

—A Viena llegará, Amanda. Quieras o no… —contestó Arturo apretando el acelerador a fondo.

—No me hagas eso, Arturo. Si te conté algo no tienes por qué entrometerte en mis vidas… —comentó la muchacha rechinando sus dientes con furia contenida.

Quedé tan callado como la nieve exterior, moldes blancos espectrales copiados de un cuento infantil navideño. Los pinos, los cerros, la falta de guirnaldas para una Navidad en pleno julio.

Habíamos tomado la Ruta A4, en busca de la Autobahn.

Luego del primer peaje había aparecido Amanda, como escapando de los trámites financieros. Ella penetró mi cerebro digestivo, y se instaló sobre el diafragma. No podía respirar; un agudo dolor me atravesaba la espalda desde el pecho, como espada de combate ante un (rey) Arturo furioso.

La piedra venía a ser el espacio entre el todo y la nada, dentro mi cuerpo cada vez más magro.

Recordé a Yute hablándome de su prima Adelle, quien nos había hecho debutar a ambos, sin que nos conociéramos aún, a la misma edad: la urticante adolescencia.

Adelle había muerto luego de uno de sus tantos abortos. Antes de ser obligada por su madre a hacerlo —como todos los demás—, ella había huido a Viena. Esperaba una hija de Yute. Cinco meses de gestación que su madre obligó a arrojar dentro de las aguas enmohecidas de una laguna del pueblo. Me lo contó mi amigo antes de relatarme lo que había sufrido por parte del jefe. Todo junto fue mucho para mí en aquella mesa del bar Cavour, cuando nuestro objetivo era divertirnos.

—Yo también soy esa hija de la laguna, además de hermana de Arturo —confesó la pasajera del asiento de atrás antes de esfumarse.

Quedé mirando el panorama desolador del exterior.

Mi interior acababa de ser rebanado como una de las fetas de prosciutto que horas antes masticábamos en el bar, mientras Yute me contaba las aberraciones de su vida.

Adriático

Arturo no hablaba; temblaba. El volante vibraba, haciendo un sonido telúrico de circunstancias aberrantes. No me importaba si chocábamos. Era tal el dolor de la espada clavada desde el esternón hacia mi dorso esquilmado, que prefería yacer por siempre bajo la nieve tórrida de un verano absurdo.

Iba viendo pasar los mojones, que relataban cuánto nos estábamos alejando de Roma. Si la capital de Italia hubiera seguido siendo Torino, otras serían las señales espaciales y las distancias hasta los límites impuestos por una geografía vandálica.

Se suponía que tardaríamos diez horas en llegar a Viena; pero por los dichos de Amanda el tiempo no existía, el clima había cambiado y el eje de no sé qué se había invertido.

Yo, por supuesto, lo tenía así desde que me había ofrecido a ser el comulgado de mi amigo; cuando había quedado unido a él por medio de otra espada menos agresiva, pero tan enhiesta como lo que se perfila como férrea voluntad hacia el avance. Sin embargo, me sentía retrocediendo. Cediendo a alguien mi libertad: justamente al que había abusado de mi amigo.

¿Por qué estaba haciendo eso? Huir.

Intentaba despejar mis dudas, pero no podía. El razonamiento había huido a través del flujo conjunto: la comunión de los intersticios con mi amigo. Mi razón estaría en él y su fanfarria en mí, impidiéndome pensar como lo hacía antes.

Estaba dejándome llevar por una espiga clavada bajo el ombligo. Una hélice alucinante que me arrastraba hacia un destino aparentemente inocuo, pero que sin embargo percibía fatal.

—¿No piensas hablar? —preguntó Arturo. Miraba fijo la huella de la ruta. Pocas ruedas habían sacrificado la nieve para develar esa lonja enrarecida que nos daba continuidad hacia un destino geográficamente diluido.

—No pienso, Arturo. No puedo…

—Me alegro. Así debe ser: actuar, sin pensar. Dejarse llevar por la intuición. Siempre se lo dije a Yute. Desde el momento en que lo rescaté de “La Hilandería”…

—¿De dónde? —pregunté intrigado. Nunca antes mi amigo me había contado sobre ese lugar. O tal vez sí, pero entre birras en la terraza, cuando nada quedaba registrado luego de que cada uno expiara sus culpas anteriores.

—¿Nunca te ha contado? —Negué con la cabeza. No sé si vio mi gesto, ya que él seguía mirando la ruta desdibujada, buscando alguna señal, al menos una línea que marcase dónde terminaba el asfalto y dónde el colapso existencial.

—Si me lo contó no me acuerdo… —expresé de pronto—. Nuestras conversaciones eran jocosas, entre cerveza y vino, luego del trabajo conjunto —en el primer tiempo—. Luego, cuando él comenzó a trabajar para usted durante la tarde, nos reuníamos en el bar de Prístino a tomar birra y comer papas fritas. Después, cada uno a su cucha en la azotea de la Mole Antonelliana.

—¿Nunca dormían juntos? —preguntó, sacando los ojos de la ruta para posarlos en mi vergüenza.

—No, Arturo… Y si lo hicimos, no fue con las intenciones que usted supone. Muchas veces nos quedábamos en su departamento escuchando discos viejos, o yo le tocaba el violín. Le gustaba escucharme. Incluso le he enseñado algunos temas simples. Pudo lograrlo.

—Nunca me dijo sobre esa habilidad. De haberlo sabido…

Arturo dejó la frase cortada, como mi propio entendimiento. Parecía que Yute hubiera muerto. Hablábamos de él de una manera ausente. De pronto me puse a pensar en las veces que Yute me había confesado su ilusión por el suicidio:

—Me quiero ir de este mundo, Moe. Para qué estoy acá sufriendo, si puedo viajar hacia destinos que ya he visto, percibido, dibujado… Todo allí es más ameno, más fluido, que aquí donde estamos embutidos.

—Pero sin birra—le advertía, tratando de divertirlo.

Yo me oponía a esa idea que, justamente en el momento en que la nieve abordó el carro guiado por Arturo, consideré adecuada. “Morir, soñar, ¿qué duda queda?”, me sonó. Frases de Yute dichas al azar, bajo los azahares de la pérgola en la terraza de la Mole Antonelliana.

Todo parecía haber sucedido hacía siglos; sin embargo, solo habían pasado pocas horas desde que nos desenchufamos con Yute. Bañarme en su baño para diluir el pegote sobre mi cuerpo, la aparición de Amanda y la Ruta A4 con destino a la blancura intermitente que se nos venía encima, mucho antes de que los Pirineos se hicieran presentes.

De pronto, abducido por mi centro motor umbilical se me ocurrió preguntar:

—¿Amanda era su hermana?

—Efectivamente. Murió hace años, quería volar. Se arrojó desde una terraza, pero sigue apareciendo. A Yute también se le apareció. Parece ser que estamos en un mismo círculo de infracción —o refacción— pseudomaterial…

—¿También es la hija de Yute? ¿Qué fue eso que dijo? —pregunté un tanto despistado, tanto en mente como espacialmente.

El auto comenzó zigzaguear, hasta estamparse contra la costa adriática.

Ante la posibilidad de la muerte, la espada de mi pecho cambió por un ventilador que me arrastró fuera del carro. Caí sobre la nieve, diluida por gotas de perfume francés. El impacto, al caer de ese vuelo extraño, fue en mi hombro derecho. El dolor superó al de la espada que me atravesaba el pecho. Desde lejos escuchaba:

—Moe…, Moe…

Arturo me requería. Preferí seguir oliendo el perfume, viendo un horizonte marítimo tan diluido como mi conciencia y razón.

No se sabía dónde empezaba el cielo y dónde el mar. Siempre me atrajo el Adriático. Me acordé de Adriano, el napolitano; del perro, Pronoo, amigo tanto de Yute como del mozo con quien pasé la última noche bailando antes de que llegase Yute a la pieza de la pensión. Luego Adriano se retiró a trabajar, y yo a hacer lo mío: la comunión banal con mi amigo, para otorgarle el perdón y la virilidad que él creía perdida por el acto de su jefe.

—¡Moe…, Moe…!

Vetiver Carven

Los gritos de Arturo —si es que eran suyos—, que me llamaba, dejaron de resonar. El perfume francés que diluía la nieve era mucho más intenso que las recepciones sonoras.

—¿Te gusta? —me preguntó alguien que no llegaba a ver; la vista tampoco era lo más importante. El olfato predominaba. Me hacía recordar épocas vívidas, sin tiempo ni espacio, intoxicadas con exotismo—. Tócame. El tacto y el olfato te harán recordar. —Tomó mi mano y la apoyó sobre su pecho. Un vello suave, escaso; casi imberbe. Luego me llevó la mano hacia su cara. Empezó por sus labios. Palpé gajos de mandarina. Lo hacía así cuando pequeño, antes de darle el primer tarascón. Elegía dos gajos y luego metía el dedo entre ellos, los separaba; los besaba como si fuera la boca de un ser desconocido. De a poco, en vez del dedo, introducía mi lengua para abrirlos del todo, hasta tragarlos—. ¿Recuerdas, Máximo?

No recordaba que alguien me llamara así, por mi nombre verdadero. Todos habían adoptado el apodo que me había puesto Yute. Me había enterado hacía poco de que él se llamaba Augusto, cuando cenamos con su tía. Ella fue quien lo reveló.

Volvió el punzón sobre mi corazón cuando me apareció la sensación completa. Antes de abrir los ojos, se sobrepuso su facción a la ficción que me hacía de él cuando recién había llegado en el navío. Caminando perdido, trastabillando entre los puestos de venta en el centro histórico de Génova, donde yo trabajaba en aquel bar de inmigrantes rodeado de las razas más disímiles pero genuinas, inocentes, con la mirada perdida en su pasado y buscando un falso presente.

Here comes the sun,

here comes the sun…

Sun, sun, sun,

here it comes

Sonaba aquella canción de los Beatles cuando lo vi pasar. “Aquí viene el sol. Sol, aquí viene”.

Me quedé con la servilleta de limpiar mesas sobre el hombro. Su mirada se instaló en la mía como el sol aparecido tras la inútil aventura que —como todos— había pretendido encontrar en una Europa archivada en los libros de historia, con pululante desborde de extranjeros; al menos en Génova, que era lo único que conocía hasta ese momento.

Mi bisabuelo era mongol; mi abuelo siguió con la tradición hasta que se casó con mi abuela: una fotógrafa sueca que lo conoció en plena fagocitación de luchas intrincadas por el absurdo poder sobre tierras inútiles. Gracias al encanto de mi abuela, estoy en Italia. Ella trajo a mi padre en el vientre, y lo ocultó en este país hasta su nacimiento. Luego retornó a Suecia y lo dejó a cargo de mi abuelo, quien aún seguía con sus preceptos mongoles de antaño: una visceral historia de mandatos estoicos.

—Soy Rocky —me dijo el extranjero recién salido de un navío de rara procedencia. Enseguida se me vino la imagen de Stallone; pero no coincidía con el físico del muchacho: más longilíneo y rubio—. ¿Dónde puedo ir? —me preguntó con la inocencia más inaudita que hubiera podido llegar a captar entre los tantos desvencijados que acudían al bar del puerto genovés.

—¿Ir? —pregunté. No le entendía. Él tampoco—. ¿Qué buscas?

—Eso es difícil de contar… No sé dónde ir ahora… —balbuceaba en un idioma que yo no alcanzaba a comprender.

—Ven, siéntate aquí en una mesa. Yo invito. —Lo tranquilicé ayudándolo a descargar una pesada mochila que llevaba colgada sobre su cuerpo escuálido. Tenía la mirada perdida en el centro de la mesa, como si no supiera a qué había arribado al puerto de una ciudad altanera—. Relájate. Cuando termine mi turno, conversaremos —le dije. El dueño de aquel bar era un griego bastante insolente y ponzoñoso, no permitía distracción en los meseros. Lo veía a lo lejos con su adusta mirada, los gestos marcados por la potestad.

Le serví café con un panino de prosciutto y fromaggio. Lo vi masticar lento, con la mirada perdida en su país, como todos los recién llegados: extranjeros que pululaban ya no en un mar de agua, sino de personas desencajadas; sobre todo los Sotho, que permanecían desde el arribo hasta la partida con los ojos enfocados sobre un horizonte ausente. A veces su partida era en barco; otras, en un féretro suministrado por la comuna.

—Repíteme tu nombre… —le dije apenas pude desprenderme de las garras del griego mandón.

—Rocky… Stábile —contestó poniéndose de pie para tenderme la mano.

—Eres italiano… —deduje, suponiendo que vendría de alguna isla del sur, aunque su piel develara una procedencia nórdica (cabellos rubios, ondulados, y barba incipiente). Apenas si tendría dieciocho años, la edad propicia y permitida para navegar en el desatino. En un precario italiano contestó:

—Mi abuelo era italiano, de Venezia… Yo nací en Argentina… ¿Has escuchado nombrar ese país? — preguntó.

—Argentina, Maradona —contesté, a pesar de que el fútbol nunca fue un deporte que me interesara demasiado. Con Yute éramos los únicos en toda la Mole Antonelliana que permanecíamos escuchando música clásica en nuestros apartamentos de la azotea mientras todos aullaban por su equipo favorito.

—Exacto… —expresó el extraño—. A mí no me interesa el fútbol en lo más mínimo… —Eso hizo que me sintiera aún más unido con ese muchacho cabizbajo—. ¿Tú cómo te llamas? —me preguntó.

—Máximo —contesté. No sé por qué le habré dicho mi nombre completo, ya que en aquel entonces todos me decían Moe, o Maxi. No tenía muchos amigos en Génova; había caído con mi padre allí antes de que se embarcase en sentido contrario a tantos otros que llegaban de diversos puntos del mundo. No lo supe hasta que llegó el momento de subirse al navío:

—Toma este dinero. Que tu vida sea próspera —dijo mi padre—. Ya tienes trabajo; ahora te toca trazar tu propio camino.

Ver partir aquel buque hasta perderlo de vista fue el apocalipsis que me lanzó contra una adultez impuesta, devastadora, como cuando mi madre desapareció sin dejar rastro y me estampó en una incipiente adolescencia fallida.

El dinero que dejó mi padre me sirvió para alquilar la pocilga donde comencé a vivir bastado por mí mismo. Pude pagar seis meses adelantados, para quedar libre de deudas futuras. Con el sueldo del bar —más las propinas— podía llegar a sustentarme. No soy de gustos caros. Lo más valioso que tuve siempre fue el violín heredado de mi abuelo: un Höfner 4/4 al que cuido más que a mi propia vida.

Invité a Rocky a pasar su primera noche en mi habitación, situada a pocas cuadras del bar, atravesando la hostilidad nocturna del barrio donde las razas se fulminaban entre ellas por obra y gracia de italianos que propinaban desventuras a cambio de réditos económicos debido a robos y riñas mafiosas.

—Tienes que tener cuidado de no caer en la red de la prostitución —advertí a Rocky—. Son los primeros que pueden capturarte al bajar del barco. Tienes suerte de que te he recibido yo. Varias veces me han hecho la oferta. Ganaría muchísimo más que en el bar roñoso donde trabajo, pero la roña quedaría en mi alma. No sería capaz. —No sabía si Rocky entendía lo que estaba diciendo. Tuve que adherir mímica a mis palabras. Él, por primera vez, mostró sus dientes blanquísimos iluminando su cara triste. Tenía cierto parecido a Stallone, tal como su apodo —o nombre, nunca lo supe—. Una cara viril, pero aniñada.

No bien abrí la puerta de mi tugurio, Rocky quedó admirado por el Höfner 4/4. El tamaño del violín daba presencia a mi espacio vital, carente de todo tipo de muebles. Solo un colchón de dos plazas —que había encontrado en un conteiner— y una heladera baja que también me servía de mesa. Un anafe eléctrico me permitía calentar lo poco que consumía allí: café o alguna sopa —de sobre—. El baño estaba afuera, lo compartía con otros integrantes de ese piso del edifico antiquísimo; como mis vanas ilusiones por alcanzar algún estado superior en mi vida.

—¿Puedo ducharme? —preguntó Rocky con gestos más que con palabras. Lo llevé hacia afuera. Había una amplia terraza, no tan grande como la de la Mole Antonelliana pero más acogedora e íntima.

En ese lugar abierto solíamos reunirnos los habitantes de ese crepúsculo circunstancial. Distintas razas en una ronda común, compartiendo infusiones ancestrales: narguiles turcos —o griegos—, marihuana inglesa, té chino —o japonés— y otras yerbas. Allí se aprendía mímica como si fuera un curso intensivo de Marcel Marceau, a quien admiraba por su capacidad de transmitir sin hablar. Yute me mostraba videos que compartíamos entre charlas de cine o música.

Presté mi —única— toalla al recién llegado, que la enrolló sobre su cuerpo antes de salir hacia el baño. Previamente había sacado de su mochila un raro recipiente hecho con calabaza hueca —o algún fruto por el estilo—; dentro yacía un cilindro metálico en cuyo extremo había una cápsula repleta de pequeños agujeros. A su lado, un paquete con una suerte de té verde con palos. Al olerlo me trajo recuerdos de antaño sin que entendiera la época, como toda evocación aromática: sin destino fijo.

Cuando Rocky salió húmedo del baño, su cuerpo me pareció más fornido, rutilante. Algo parecía haberle sucedido en la piel. Parecía dorada. Me mostró sus dientes grandes, que sobresalían de una boca mucho más morada de lo que había notado antes. Advertí que se había afeitado. Eso lo hacía mucho más joven y radiante.

Me hizo unas señas que no entendí. Luego me mostró una mandarina que traía en un bolsillo de su mochila.

Comenzó a descascararla. Ponía su dedo pulgar, grande, ancho, sobre la cáscara, y rasgaba la anaranjada cubierta del fruto. Se quitó la toalla y dejó su cuerpo desnudo.

Proporciones exactas para una figura de catálogo. El cuello, las pantorrillas y la cintura marcaban un rasgo característico que según mi abuelo mongol, revelaba el carácter de una persona.

—Fuerza y valentía —decía—. El ancho de la cintura ha de entrar dos veces en el de la espalda. Eso provoca la agilidad súbita de los felinos; contrariamente a ellos, el hombre sí ha de tener omóplatos desarrollados, para que sus hombros cobijen la verdadera fuerza superior. —Las advertencias de mi abuelo provenían de su padre: el verdadero mongol de entrenamiento acético.

Al ver esa figura tan compensada según mis mandatos estéticos, me sentí minusválido. Yo era mucho más blanco, pálido, sin fosforescencia o irradiación alguna. Siempre pasé desapercibido ante la gente. Solo los rasgos orientales de mis ojos llamaban, a veces, la atención: cuando podía sacarlos de su habitual cueva para expresar algo con ellos. Ese fue el caso, ya que Rocky me preguntó:

—¿Estás asustado? —Comencé a percibir que quien había caído en una redada era yo. ¿Cómo podría saber si no era él un captador de especímenes para prostituir?—. No te asustes —dijo el argentino. Seguía con la mandarina en la mano, tratando de despellejarla. No entendía qué pretendía, pero su mímica me capturaba.

Quitó un trozo de cáscara y puso sus dedos morrudos sobre mi pecho. Me hizo un gesto como para que me quitase la camisa. Me sentía avergonzado por estar vestido ante un hombre desnudo —a quien acababa de conocer—.

Abducido por su magnetismo, me quité la camisa —uniforme del bar griego— y comencé a sudar. Rocky posó su dedo índice sobre mi esternón y arrancó algo que no conocía, pero que sentí tal cual había visto caer la cáscara de mandarina. Luego hizo lo mismo sobre mis labios, metiendo el dedo mayor entre ellos. Los abrió. Introdujo su lengua y absorbió mi jugo existencial, eyectando un perfume que nunca pude olvidar.

—Vetiver Carven—pronunció cuando sus labios liberaron mi boca —y la suya— y me dejaron pecho y entrañas a la intemperie.

Here comes the sun,

here comes the sun...

Sun, sun, sunh

here it comes

Sonaba en la terraza, seguramente desde la habitación del inglés con marihuana.

Caracol

No supe cómo comportarme con el tal Rocky. Nunca antes me había sucedido algo así.

Una sola vez, cuando íbamos en el camión de Cabib Tappeti, mi primo —quien me había llevado a trabajar allí— intentó un cariño fuera de lugar —y tiempo—; yo era menor. Al rato fue él mismo quien me llevó a Busalla para debutar con Adelle.

—Ahora sí eres un hombre, ya no quedan dudas —dijo no bien subimos al camión para retornar a Génova. Veníamos de llevar cargamento a Milán.

Ni mi primo ni Yute supieron que con Adelle solamente conversamos. No pude realizar ningún acto con ella. Me sentía impedido para hacerlo, me producía un efecto contrario al que tanto ella como mi primo deseaban.

Ahora sé que Adelle murió guardando aquel secreto, si es que no lo hubo contado en el pueblo. De todas formas, yo no era vecino de allí. Con el tiempo, creo que se lo contaré a Yute. Aquel hecho con Adelle cuando ni siquiera sabía que era su prima (tampoco conocía a Yute) me produjo tal confusión, que me fue llevando por sinuosidades adversas que traté de sortear con simpleza —para los de afuera— y con profundo sortilegio —para mis adentros—.

Lo de Rocky me conmovió, destartaló mis órganos internos, mi mente, me envolvió dentro de un caracol sin fin, un espiral eterno hacia el fondo del mar.

Cuando me recompuse e intenté mirarlo, Rocky ya no estaba en mi habitación. Salí hacia la terraza; incluso pregunté a los vecinos de piso. Nadie lo había visto.

Su mochila también había desaparecido. Solo quedaba el recipiente de calabaza con el paquete de té verde con palos.

Deduje cómo sería el mecanismo de esa infusión y absorbí el té desde el cilindro con agujeros. Me repugnó; pero a su vez recibí nuevamente el néctar que acababa de probar desde su boca.

La intriga por Rocky la mantuve bastante tiempo.

Cada día, en el bar, esperaba encontrarlo. Ni siquiera llegó a contarme, en ese breve lapso tras su baño, cuál era su misión en Génova.

—Es complicado de relatar… —había dicho apenas lo conocí.

El misterio de Rocky se diluyó cuando me mudé a Torino. Fue también mi primo quien me consiguió el trabajo de limpieza en la Mole Antonelliana.

—Allí sí que podrás pescar mujeres; y de las mejores. En esas oficinas trabaja gente de alcurnia. Péscate una, Maxi, y déjate de recordar a tus padres. Si ellos desaparecieron, ¡eres tú quien ha de aparecer! —Los consejos de Stefano, mi primo, impactaban sobre mi estómago como en aquel encuentro funesto con Adelle.

Por suerte él se mudó lejos. Consiguió una mujer siciliana que le dio el porvenir que buscaba; aunque nunca creí que le durara demasiado. Stefano era difícil como para ser apetecido.

Al conocer a Yute, Rocky se fue diluyendo como las barras de hielo en la Costa Azul sobre la fina arena de los oligarcas, donde nos tocaba descargar los pedidos que nada tenían que ver con las decoraciones y los tapices sino con favores que le teníamos que hacer a Darío Cabib, con sus delirios de grandeza.

—El trabajo es sagrado… —decía Stefano—. Debemos obedecer al jefe… —Aunque lo que él quería era pescar alguna actriz, princesa o hija de magnate mientras descargaba los hielos generando furor con su cuerpo musculoso, formado por el trabajo pesado —y la genética mongol—. A mí me hacía llevar las bolsas de vasos descartables, o los tarros de granite; mientras, Darío se floreaba por la playa mostrando el camión con su nombre escrito en el acoplado.

Las —pocas— veces que ellos conseguían alguna carnada, yo me quedaba cuidando el camión frente al casino. Noches bucólicas, perplejas, escuchando el mar tórrido que no sabía de confusiones adolescentes.

A la mañana aparecían ambos pletóricos, y hablaban de sus hazañas sexuales durante todo el viaje de vuelta. Yo sufría dentro de mi caracol marino, sumergido en el mar de dudas.

Agradecí a Cabib, a Dios, a mi primo y a la arena de Montecarlo por haber conseguido trabajo en Torino, separarme de mi primo y lograr por fin una independencia de espíritu que jamás había experimentado.

En Trieste, donde supimos vivir un tiempo bastante corto mientras vivía mi abuelo, adquirí algunos principios mongoles sobre el acontecer diario.

—El amanecer y el ocaso jamás deben estar ausentes. Obsérvalos cada día y saca tu conclusión —decía. Era un ritual que jamás perdí. Aun cuando iba a la escuela, en pleno invierno, mi abuelo me llevaba a la costa a mirar el sol salir tras los montes. Al anochecer, él llevaba vodka, me daba un mísero trago, y brindábamos ante el círculo anaranjado reflejado sobre el mar turquesa—. ¡Otro día más! Gracias a todos los espíritus divinos que nos han acompañado. —Mi abuelo llevaba un gorro ancestral de piel, aunque fuese verano—. Es mi corona, ¿sabes? No hace falta que sea costosa, sino amada, venerada… —La colocaba en mi cabeza y yo sentía la caricia sublime de una persona valorada. Aún no había caído en las redes de mi primo Stefano, que jamás acudía a los rituales. Él era mucho mayor; se burlaba del abuelo.

—Máximo… ¿Me escuchas? —Volvió a sonar la voz. Sin duda era Rocky, el único que me llamaba así. Giré sobre la nieve, aún tenía la semilla germinada en mi mano—. ¿Recuerdas la cáscara de mandarina? Quedó inconcluso el desprendimiento de tu piel —dijo. Quedamos cara a cara, como aquella vez en la habitación de Génova.

—¿Por qué te fuiste, Rocky? —le pregunté turbado. La pregunta la tenía atragantada desde hacía rato. La espada clavada en mi pecho me atravesaba; también en mi pelvis, se abultaba lo que tenía dormido.

—Tuviste miedo, Máximo. Me di cuenta y desaparecí. Mi misión era despertar personas que pudieran tener algún contacto con el bastón de mando… —No pude siquiera preguntar. Estaba absorto con la presencia de alguien a quien había esperado durante meses, años. Solo me interesaba captar la situación; mi dura cáscara se desollaba como aquella mandarina. Tener la consistencia de Rocky sobre mi ausencia despertaba sentidos dormidos, inexistentes para mí—. Tu cáscara no es blanda como la mandarina, Máximo. Es dura, cristalizada, como la de un coco. Pero verás que cuando la rompa, brotará una carne blanca, sabrosa como la leche que se derramará por tus poros existenciales…

Lo que se derramó inmediatamente, sin contención, fue el jugo de mi abrupta materialización en un mundo extraño; eyecté sobre mi contrincante un tumulto húmedo, y chorreó por mi ladera esa cascada de coco roto que regó la nieve y la semilla de mandarina brotada.

—Perdón… —dije con la culpa que caracterizaba mis acciones.

—Lo mismo te dije aquella vez, cuando te vi tan asustado por romper tu envoltura… —contestó Rocky, mirándome con gracia y compasión—. Planta esa semilla ahí. Es el lugar exacto. Yute tenía cáscara de mandarina. Él acaba de morir… Bueno, es un decir…

Quedé apocopado dentro del caracol que me envistió y me tragó. La oscuridad fue tan siniestra como el agua de coco derramada sobre —en— la particular presencia de quien estaba aún sobre mí, dándome fortaleza incipiente.

—¿Cómo que acaba de morir? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? — Todas las preguntas venían a mi caracol para enroscarme aún más en ese infinito hueco hacia la nada.

—Calma… —Rocky me abrazó, tratando de contener mi nuevo envoltorio para que no se tornase de piedra, inquebrantable.

—¿¡Por qué, Rocky…!? ¡Rocky! —comencé a gritar con voz inaudible, perpetua, disonante.

—Ya no más Rocky. Soy Antínoo… —Se despegó de mi subyacencia, despellejando el caracol donde yo estaba metido. Pude sentarme sobre la nieve cálida de verano. El Adriático estaba al frente, como cuando lo miraba con mi abuelo. El sol casi vertical le daba al agua la tonalidad del mediodía: turquesa claro, transparente.

—¿Antínoo? —pregunté impelido por recuerdos resonantes, arcaicos.

—El mismo a quien amaba Adriano. Me ahogué por él. Ahora lo hago por ti. Puedo ahogarme miles de veces, hasta que los ejes se ubiquen en la dirección correcta. Aquí, donde germine esta semilla, se establecerá un hoyo horizontal. El vertical lo conoce Yute; es probable que lo encuentres a él, tal como he aparecido yo.

»¡Cuidado con Arturo! No te dejes engañar.

»Desde este lugar hacia Viena, hay una línea que traza una dirección. Se necesitan dos puntos para formar una línea, y varias líneas para establecer un plano. Encuentra el tuyo, Máximo. Tú me llamas Rocky; pero para Yute siempre fui Rocco.

Con la cara aún estampada sobre la nieve, donde había introducido la semilla germinada, no dejaba de pensar en Yute y nuestra última comunión. Mi intriga aumentaba a medida que embutía mi vista en dirección al hueco de la semilla. Todo era infinito, tórrido, vacío. Traté de imaginar la línea hasta Viena. También, de vislumbrar un futuro —próximo— con Arturo, de quien me habían prevenido.

—Moe…, Moe… —Su voz seguía resonando dentro del enroscado continente de mi ambigüedad.

Höfner 4/4

—¿Estás bien? ¿Cómo has salido del auto? Está abollado en el costado de la ruta, casi caemos por la pendiente hacia el acantilado… ¡Contéstame! —preguntaba Arturo tembloroso, agitado, morfológicamente desmoronado—. ¿Estás bien?

No estaba bien, es decir: no estaba allí. Tampoco en algún lugar definido, sino en la pendiente del caracol cónico que me llevaba hacia un punto descendente, donde ya no tendría lugar para moverme.

Traté de no emitir palabra. Las pronunciadas frente a Rocky-Antínoo habían resultado demasiado híbridas. Arturo trataba de hacer funcionar su teléfono celular, roto por el choque, la embestida o lo que hubiera sido. No recordaba sino mi tránsito aéreo hacia el lugar donde estaba: de cara al Adriático, con nieve derretida por una rara pasión caliente y húmeda; el brote y el horizonte otra vez diluido en un color que no era ni turquesa ni anaranjado, sino gris.

No le podía decir a Arturo que estaba bien; tampoco, que estaba mal. El estadio en el que me encontraba no pertenecía al dominio de los opuestos, sino de las circunstancias irreflexivas. Él procuraba levantarme, saber si tenía algo roto. Lo único desvencijado era mi cáscara de coco; despedazada mi envoltura y derramada la leche sobre la absurda nieve estival.

—¡No sé qué haremos! —protestó Arturo, arrojando el teléfono a la deriva —