19,99 €

Mehr erfahren.

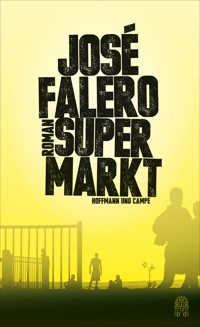

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine stimmgewaltige, elektrisierende Geschichte über soziale Ungerechtigkeit und städtische Gewalt, ein moderner Schelmenroman über den Aufstieg und Fall zweier Männer und ihrer Familien aus dem Nichts. Porto Alegre, heute: Das Leben ist hart. Tag für Tag schleppen sich Pedro und Marques in den Supermarkt in den rauen Favelas. Sie schuften und rackern und leben trotzdem nur von der Hand in den Mund. Sie haben die Schnauze voll. Warum geht es so vielen Leuten besser als ihnen? Weil sie ein paar Dealer kennen und die Möglichkeit sehen, sich etwas dazuzuverdienen, verticken sie bald kleine Mengen Gras. Fast unmerklich bauen sie ein florierendes Unternehmen auf. Aber mit den steigenden Umsätzen werden der Witz und der Charme, mit denen sie anfingen, zu Gewalt und Einschüchterung. Die sorgfältig organisierte Welt bekommt Risse, bevor sie in einem letzten, tödlichen Showdown untergeht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

José Falero

Supermarkt

Roman

Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Nicolai von Schweder-Schreiner

Hoffmann und Campe

Für Dalva Maria Soares,

die erst spät in mein Leben trat.

Ich liebe dich, Preta.

1

Eine unerfreuliche Angelegenheit

»Nee, wirklich, tchê? Ist ja unfassbar!«

Das Handy, in das Senhor Geraldo sprach, war definitiv nicht für seine riesigen Pranken gemacht. Er hatte nicht weniger als fünf Versuche gebraucht, um die Nummer seines Chefs in die winzigen Tasten zu tippen. Als er Senhor Amauri endlich am Apparat hatte, schien er kaum glauben zu können, dass der andere ihn hörte, so laut brüllte er jedes Wort.

»Gut, aber deswegen habe ich nicht angerufen.« Er lachte. »Eigentlich wollte ich fragen, ob wir uns nicht vielleicht zum Mittagessen treffen könnten, um eine … ähm … sagen wir, unerfreuliche Angelegenheit zu besprechen.«

Jedes einzelne Detail, vom lockeren Tonfall bis zur indirekten Frage, alles hatte Senhor Geraldo genauestens durchdacht und außerdem drei- oder viermal geprobt, um zu hören, wie es klang. Besser als jeder andere wusste er, dass Senhor Amauri als Chef der Fênix-Supermarktkette ständig einen Haufen Probleme zu lösen und deswegen praktisch nie Zeit hatte, weshalb er unerwartete Einladungen nicht schätzte, selbst wenn sie von seinem engagiertesten und kompetentesten Manager kamen, was Senhor Geraldo in der Tat war, und sie darüber hinaus gut befreundet waren.

Tatsächlich war sein Chef verärgert.

»Hör zu, Geraldo, was auch immer für Probleme du in deinem Laden hast, du bist befugt, sie selbst zu lösen. Um ehrlich zu sein, du bist nicht nur befugt, sondern sogar verpflichtet, sie selbst zu lösen. Du bist schließlich der Manager. Oder nicht?«

»Doch, ja, natürlich, aber …« Senhor Geraldo räusperte sich. Obwohl er davon ausgegangen war, dass sein Chef nicht begeistert sein würde, hatte er nicht mit einer derart vehementen Ablehnung gerechnet. »Hör mal, tchê, wenn du es genau wissen willst, ich bin nicht unbedingt stolz darauf, was ich jetzt sagen werde«, fuhr er fort, diesmal aus dem Stegreif. »Aber ich denke, du wirst mich verstehen. Ich hoffe es zumindest. Die Sache ist die: Ich weiß einfach nicht, wie ich dieses spezielle Problem lösen soll. Das ist alles.« Dann hatte er einen Geistesblitz: »Du warst doch auch mal Manager, Amauri, und ich frage mich, ging es dir denn damals nie so, also warst du nicht ein einziges Mal in der Situation, dass du nicht mehr wusstest, was du tun sollst?«

»Gut … also, manchmal … manchmal vielleicht schon …«, gab Senhor Amauri widerwillig zu, da er nicht wusste, wie er die Andeutung ignorieren sollte, ohne überheblich zu wirken. »Aber«, fing er wieder an, »kannst du denn wirklich nicht allein eine Lösung finden? Müssen wir uns unbedingt treffen?«

»Also, tchê, wenn ich es nicht für so wichtig hielte, hätte ich ja gar nicht erst angerufen.«

Amauri schnalzte mit der Zunge.

»Na gut. Wenn es denn sein muss. Dasselbe Restaurant wie letztes Mal, ja? In einer halben Stunde?«

»Ja, natürlich, wunderbar«, stimmte Geraldo zu und genoss seinen kleinen Triumph. »Danke, und bis gleich. Liebe Grüße.«

Er legte das Handy weg, lehnte sich in seinem Drehstuhl zurück, zündete sich eine Zigarette an und sah sich in seinem kleinen Büro um. Der ganze Raum war vollgestopft mit Dingen, für die sich nie ein geeigneter Platz finden ließ, es sah eher aus wie ein improvisierter Lagerraum denn wie das Büro eines Supermarktleiters. So viele Jahre schon war er in diesen Raum eingesperrt … Er hasste es, aber diesmal verspürte er noch etwas anderes. Nicht, dass sich irgendetwas geändert hätte, ganz im Gegenteil. Es wäre ein Leichtes gewesen, sich wieder aufzuregen, er musste sich nur die vielen Unannehmlichkeiten in diesen vier Wänden vor Augen führen. Andererseits machten seine Probleme ihm bewusst, was dieser Raum, so klein und vollgestellt er auch sein mochte, alles für ihn repräsentierte: einen guten Job, ein geregeltes Leben, eine hart erkämpfte Position … Er fragte sich, wie lange er wohl noch hier sitzen würde, und seufzte. In letzter Zeit seufzte er oft.

Senhor Geraldo war untersetzt und neigte zu Fettleibigkeit. Er hatte weit aufgerissene Glupschaugen, eine Knollennase und insgesamt etwas Grobes, Vulgäres an sich. Trotz seiner tadellos gekämmten grauen Haare und seinem glatten, bartlosen Gesicht wirkte er kein bisschen kultiviert. Dank der sonoren Stimme und seiner gutmütigen, ein wenig ironischen, einschüchternden Art ließ sich manchmal nur schwer sagen, wann er scherzte und wann er es ernst meinte. Man würde kaum denken, dass mehr hinter ihm steckte als auf den ersten Blick erkennbar: ein ungehobelter Kerl ohne jede Ausstrahlung, vermeintlich elegant gekleidet, genauer gesagt, ein Mensch aus ärmlichen Verhältnissen, der es mit mühsamer Rechtschaffenheit zu etwas gebracht hatte. Die Mitarbeiter liebten ihn, weil er ihnen nicht jeden Fehler ankreidete, nicht zu viel von ihnen verlangte und nicht den Tyrannen spielte, neben anderen Vorzügen, die jeder mehr oder weniger vernünftige Angestellte zu schätzen wusste. Allerdings graute ihm regelrecht vor Müßiggängern, Menschen, die alles dafür taten, nichts zu tun. Er hasste Drückeberger. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, half er selbst bei der körperlichen Arbeit im Supermarkt, vergoss literweise Schweiß und packte genauso hart mit an wie die Fleißigsten seiner Untergebenen, und das, obwohl er als Manager natürlich keineswegs dazu verpflichtet war.

Nachdem er seine Zigarette geraucht hatte, übergab er den Supermarkt der Obhut von Paulo, seinem Stellvertreter, und machte sich auf den Weg zu seiner Verabredung mit Senhor Amauri. Erst einige Minuten nach ihm betrat dieser das Restaurant in seinen eleganten Lackschuhen, die ihm Senhor Geraldo selbst zum letzten Geburtstag geschenkt hatte, was er sofort bereute, als er ihn sie anprobieren sah und zu spät erkannte, wie viel besser sie ihm selbst gestanden hätten. Enthusiastisch schüttelten sie sich die Hände und wechselten breit lächelnd ein paar Begrüßungsworte. Als kurz darauf das Essen serviert wurde, war nicht zu übersehen, dass beide Hunger hatten.

»Sag mal, Geraldo, was machen deine Rückenschmerzen?«, fragte Senhor Amauri unerwartet, nachdem er geräuschvoll ein nur halb gekautes Stück Fleisch heruntergeschluckt hatte. Aus seinem roten Pferdegesicht sprachen Neugier und Sorge.

Senhor Geraldo ließ das Messer sinken und machte eine Bewegung, als wollte er eine Fliege verscheuchen.

»Ach, lass uns nicht damit anfangen. Der Arzt meinte, die Schmerzen würden allmählich nachlassen, bis sie irgendwann ganz weg sind. Na ja, also warte ich ab.«

»Er hat dir doch bestimmt Ruhe empfohlen.«

»Hat er. Aber du weißt ja, wie Ärzte sind.«

»Klar. Und ich weiß vor allem, wie du bist«, erwiderte Senhor Amauri.

Geraldo rollte mit den Augen, die Predigt, die jetzt folgte, kannte er in- und auswendig. Jedes Mal musste er damit anfangen. Es war wie ein unverzichtbares Ritual.

Und tatsächlich fuhr er tadelnd fort: »Du machst morgens den Laden auf und machst ihn abends zu … Kommst als Erster, gehst als Letzter … Nie ruhst du mal aus. Stimmt doch.« Er schüttelte den Kopf. »Hör mal, tchê, das musst du nicht, das weißt du. Warum machst du es nicht wie die anderen und teilst dir die Verantwortung mit deinem Abteilungsleiter?«

»Ach, ich hab eben gern ein Auge auf alles«, antwortete Senhor Geraldo achselzuckend zwischen zwei Bissen. »Das haben wir doch schon besprochen, Amauri. Genauso, wie wir besprochen haben, dass du in meiner Anwesenheit nicht diese Schuhe tragen sollst.«

Senhor Amauri war nicht gut darin, einen strategischen Themenwechsel zu erkennen. Er lächelte.

»Dabei hatte ich sie vorhin gar nicht an. Ich war extra noch zu Hause und hab sie angezogen, nur um dich zu ärgern.«

Daraufhin schwiegen sie eine Weile. Beide hielten es offensichtlich für besser, mit dem Hauptthema bis nach dem Essen zu warten. Noch bevor sie die Teller geleert hatten, nutzte Amauri die Gelegenheit für ein Anliegen: »Ich schätze, ich werde dir nächste Woche ein paar Leute abziehen müssen, Geraldo. Sieht so aus, als wollten diesen Sommer alle an den Strand. Da ist die Hölle los: endlose Schlangen an den Kassen, Kunden, die sich ständig über alles beschweren …« Er zog die Augenbrauen zusammen und schüttelte den Kopf, wie um den Gedanken loszuwerden. »Ein Chaos, du kannst es dir nicht vorstellen. Jedenfalls rekrutiere ich Kassiererinnen aus den Filialen in der Stadt und schicke sie nach Cidreira, Pinhal, Quintão und andere Orte an der Küste. Für, sagen wir, zwei Wochen. Was meinst du? Ginge das?«

»Ja, sicher, ich bin voll besetzt«, erklärte Senhor Geraldo nicht ohne Stolz. »Außerdem, bei uns ist sowieso kaum was los. Porto Alegre ist wie leergefegt. Scheint tatsächlich, als wären alle an den Strand gereist. Ja, ich denke, drei Kassiererinnen kann ich dir problemlos überlassen. Zwei Wochen, sagst du?«

»Vielleicht auch länger. Das ist wirklich nicht normal, selbst im Sommer, und ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Jedenfalls nicht genau.«

Daraufhin senkten sie den Blick und widmeten sich wieder dem Essen. Als sie fertig waren, riefen sie den Kellner. Nein, danke, keinen Nachtisch, stattdessen hätten sie gern einen Kaffee. Danke. Der Kellner verschwand mit den schmutzigen Tellern und versprach, gleich wieder da zu sein. Senhor Amauri machte es sich auf seinem Stuhl bequem und verschränkte die Hände auf dem Tisch.

»Nun gut, nun gut …« Er lächelte selbstzufrieden und kniff die Augen zusammen. »Kommen wir also zu der unerfreulichen Angelegenheit, die du erwähntest, was immer es auch sein mag. Ich gestehe, ich bin neugierig.« Er sah auf die Uhr. »Neugierig und spät dran, um ehrlich zu sein. Danach muss ich direkt in die Zentrale. Ich will herausfinden, was es mit diesen nicht ausgestellten Rechnungen auf sich hat. Also, spuck aus.«

Senhor Geraldo antwortete nicht gleich. Er schaute nachdenklich zur Seite und spielte mit dem Zahnstocher zwischen den Lippen. Als suchte er auf den Nachbartischen nach den richtigen Worten.

Senhor Amauri kniff die Augen noch stärker zusammen. Bildete er sich das ein, oder war sein Freund in seinem Stolz verletzt? Er wartete geduldig und wurde immer neugieriger, bis die weit aufgerissenen Glupschaugen, die er so gut kannte, sich ihm endlich entschlossen zuwandten.

»Pass auf, ich komm direkt zur Sache, du kennst mich ja«, erklärte der Manager und hob wie zur Verteidigung die Hand. »Es geht um Diebstahl. Aus meinem Lager verschwinden ständig Waren. Kekse, Getränke, Süßigkeiten, Deos, alles. Und meine Nachforschungen führen zu nichts! Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, Amauri. So etwas habe ich noch nie erlebt. Verdammt, tchê, unter meinen Angestellten sind Diebe!«

Schweigend verarbeitete Senhor Amauri die Information. Sein Pferdegesicht wurde kurz weich, als hätte er mit Schlimmerem gerechnet, dann verdüsterten sich seine Züge wieder. Er versuchte das Ausmaß des Eisbergs einzuschätzen, dessen Spitze Senhor Geraldo ihm soeben offenbart hatte.

»Irgendwelche Verdächtigen?«, fragte er schließlich.

Der Manager war kurz abgelenkt gewesen, während er mit der Zunge den Zahnstocher hin und her rollte.

»Hm? Verdächtige? Oh, ja … Ich habe zwei Lagerarbeiter im Verdacht: Pedro und Marques.«

»Dann feuere die beiden«, schlug Amauri vor und zuckte gleichgültig mit den Schultern. Im selben Moment kam ihm der Gedanke, dass sie wahrscheinlich nicht hier säßen, wenn es so einfach wäre.

In der Tat schüttelte Senhor Geraldo den Kopf.

»Nein, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Leider habe ich keine Beweise gegen sie. Sollten sie tatsächlich unsere Diebe sein, hinterlassen sie zumindest keine Spuren.«

In dem Moment kam der Kaffee. Und zwar auf wundersame Weise ganz von allein, so erschien es den Herren Geraldo und Amauri im Nachhinein jedenfalls, denn sie waren derartig in Gedanken versunken, dass sie den flinken, lautlosen Kellner gar nicht bemerkt hatten. Sie nippten an ihren Tassen, bis Amauri schließlich das Wort ergriff: »Gut, aber wenn du diesen Pedro und diesen Marques verdächtigst, musst du sie im Auge behalten. Hast du dir schon die Videoaufzeichnungen von den Überwachungskameras angesehen?«

»Hab ich, hab ich. Nichts. Auf den Bildern verhalten die beiden sich vollkommen unauffällig.«

»Eine Frage, Geraldo. Warum verdächtigst du sie überhaupt?«

»Intuition«, antwortete der Manager lakonisch, hob die Kaffeetasse und musterte sein Gegenüber durch den aufsteigenden Dampf.

Senhor Amauri musste lachen.

»Wirklich, tchê, Intuition? Ich dachte immer, das sei vor allem eine weibliche Gabe.«

»Ach, jetzt hör schon auf! Ich meine es ernst. Ich kann die beiden nicht leiden. Sie haben so was Aufsässiges, weißt du? Sie lassen sich nichts sagen, sie kümmern sich nicht um Hierarchien. Sie bringen mir keinen Respekt entgegen. Außerdem laufen sie immer zusammen durch die Gänge und flüstern weiß der Himmel was.« Allein der Gedanke an die beiden brachte Senhor Geraldo in Rage. »Gut, das ist alles. Du hattest ja gefragt, ob ich jemanden verdächtige. Na also, die beiden sind mir suspekt. Sie sind die Einzigen, denen ich so etwas zutraue. Aber ich schieße nicht gern ins Blaue, Amauri. Solange ich nicht sicher bin, dass Pedro und Marques wirklich die Diebe sind, kann ich sie ja nicht einfach entlassen, oder?«

»Manchmal geht es im Leben nicht anders, mein Lieber. Weißt du, jeder muss mal ins Blaue schießen. Wenn also deine Nachforschungen, wie du selbst sagst, nichts ergeben, warum feuerst du die beiden nicht einfach und wartest ab, was passiert?«

»Weil Pedro und Marques … na ja, mal abgesehen von ihrer Disziplin … Um ehrlich zu sein, sind sie die besten Lagerarbeiter, die ich habe.«

Als Senhor Amauri ihn verwirrt ansah, zuckte Senhor Geraldo mit den Schultern. »Vielleicht ist es die Erfahrung, keine Ahnung. Beide haben schon für andere, größere Unternehmen als unseres gearbeitet. Sie sind aufsässig, das ja. Aber ich muss auch zugeben, dass sie ihren Job machen wie kaum ein anderer. Ein bisschen erinnern sie mich sogar an mich selbst, als ich noch im Lager gearbeitet habe, nur dass ich eben nicht so aufsässig war. Ich habe gespurt. Glaub mir, es wäre schade, sie zu feuern und dann später festzustellen, dass es ein Irrtum war. Wir haben Sommer, Amauri, du weißt selbst, wie schwer es ist, um diese Jahreszeit neue Leute zu finden. Ganz zu schweigen von zwei wie ihnen.«

Sie nippten wieder an ihrem Kaffee. Der Kaffee war gut. Sehr gut sogar. So gut, dass der Chef es mit einem langen »Mmmhh« bekundete.

»Donnerwetter, ich hatte ganz vergessen, wie gut der Kaffee hier ist.« Er beugte sich leicht vor und fuhr mit gesenkter Stimme fort. »Hör zu, Geraldo, das dürfen unsere Angestellten natürlich nicht hören, aber um ehrlich zu sein, sind unsere Läden extrem anfällig für genau dieses Problem. Wir können unmöglich ständig alle Mitarbeiter im Auge behalten, und sie kennen die Läden besser als irgendwer sonst, die toten Winkel der Überwachungskameras, die Wege des Wachpersonals … Wenn sie wirklich etwas stehlen wollen, wer soll sie daran hindern? Die werden sich kaum in flagranti erwischen lassen. Außerdem, mein Lieber, du kennst doch bestimmt das Sprichwort vom faulen Apfel, der den ganzen Korb verdirbt? Genauso ist es. Ein unehrlicher Mitarbeiter wird die ehrlichen immer zum Schlechten verleiten wollen. Immer, ohne Ausnahme. Je mehr Verbündete er hat, desto besser für ihn, und desto schlechter für uns natürlich.« Mit zwei großen Schlucken leerte er seine Tasse, sah wieder auf die Uhr und staunte, wie weit die goldenen Zeiger schon vorgerückt waren. »Jetzt sieh nur, wie viel Uhr es schon ist, tchê! Ich komme zu spät … Also gut, lass uns praktisch denken. Glaubst du, deine Wachleute sind in die Geschichte verwickelt? Kann es sein, dass sie ein Auge zudrücken oder womöglich sogar selbst stehlen?«

Senhor Geraldo schüttelte den Kopf.

»Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, Amauri. Ich habe nichts in der Hand. Genau deshalb mache ich mir ja auch solche Sorgen. Den ersten Diebstahl habe ich vor mehr als zwei Monaten bemerkt, und bisher keine Spur von den Tätern, obwohl es seitdem noch zugenommen hat. Als würde ich einen verdammten Geist jagen! Ich kontrolliere regelmäßig die Schließfächer der Angestellten: nichts. Ich kontrolliere ihre Rucksäcke, bevor sie gehen: nichts. Als würden die Waren von allein aus dem Lager verschwinden!«

»Also gut …« Senhor Amauri erhob sich nachdenklich von seinem Stuhl. »Also gut, also gut … Hör zu, wir machen Folgendes: Wir stocken dein Wachpersonal auf. Ich rufe ein paar Filialen an und frage, ob sie uns ein, zwei Leute ausleihen können, okay? Das ist natürlich nur eine vorübergehende Lösung, dann sehen wir, wie es weitergeht.«

Senhor Geraldo schien die Idee zu gefallen.

»Wunderbar! Und was glaubst du, bis wann du die Wachleute bekommen kannst?«

»Schon morgen, würde ich sagen. Aber ich ruf dich später noch an und geb dir Bescheid.« Senhor Amauri sah erneut auf die Uhr. »Hör zu, Geraldo, ich muss jetzt wirklich los.«

»Tschau, Amauri. Und danke. Ich warte auf deinen Anruf.«

»Tschau. Übernimmst du die Rechnung? Letztes Mal war ich dran. Und keine Sorge, das bringen wir schon in Ordnung.«

Sie gaben sich die Hand, dann eilte Amauri hinaus in die Sonne.

Senhor Geraldo gönnte sich noch eine Tasse von dem guten Kaffee, bevor er in den Supermarkt zurückkehrte. »Keine Sorge, das bringen wir schon in Ordnung.« Amauris tröstliche Worte hallten in seinen Ohren nach. Sein guter Job, sein geregeltes Leben, seine hart erkämpfte Position, das alles schien ihm gesichert.

2

Traum vom Reichtum

Ein weitläufiges Gebiet im Osten von Porto Alegre. Ein Gebiet, das sich in einem langwierigen Prozess der Urbanisierung befand, dessen ländliche Vergangenheit aber noch gut zu erkennen war. Ein Gebiet, wo man mit bloßem Auge zusehen konnte, wie der Atlantische Regenwald sich nach und nach in Rauch auflöste, wo man quasi in Echtzeit die zerstörerischen Auswirkungen der zivilisatorischen Metastase verfolgen konnte, die vor mehr als fünfhundert Jahren mit den Karavellen nach Brasilien gekommen war. Ein hügeliges Gebiet, über das sich wie eine riesige Achterbahn die Estrada João de Oliveira Remião im Zickzack rauf und runter schlängelte. So könnte man eines der größten Stadtviertel der Hauptstadt von Rio Grande do Sul beschreiben: Lomba do Pinheiro.

Nahe der Grenze zwischen Porto Alegre und Viamão zweigte die Estrada João de Oliveira Remião von der Avenida Bento Gonçalves ab und präsentierte gleich die erste ihrer vielen Steigungen, die direkt in den Himmel führten. Nicht, dass Lomba do Pinheiro ein Paradies gewesen wäre. Ganz im Gegenteil: Weitab vom Zentrum gelegen, außerhalb der Reichweite der Behörden seinem eigenen Schicksal überlassen, galt es als berüchtigtes, gesetzloses Viertel, in dem selbst die abscheulichsten Grausamkeiten niemanden überraschten. Ein Ruf, der leider weitgehend der Realität entsprach. Der Stadtteil bestand aus Dutzenden kleinerer Viertel, die alle vollkommen planlos entlang der Straße vor sich hin wucherten, sich ohne jede Ordnung über die steilen Hänge ergossen und jeweils an ein Stück Buschland grenzten. Dazu gehörten auch Vila Viçosa und Vila Nova São Carlos, die, isoliert in ihrer Bedeutungslosigkeit, im Herzen von Lomba do Pinheiro, wie siamesische Zwillinge untrennbar miteinander verbunden waren.

Mitte der 1970er Jahre taten sich ein paar Dutzend Familien zusammen und kauften das Land eines gewissen Rafael da Silva Filho, ließen sich dort nieder und gründeten Vila Viçosa. Anfang der 1980er Jahre dann verkaufte die Eigentümerin der benachbarten Grundstücke, eine gewisse Julitha Áurea Bastos, ihr Land an die städtische Wohnungsbaubehörde. Die wiederum siedelte dort die Bewohner der ehemaligen Vila São Carlos an, die dem Bau eines Busbahnhofs in einer anderen Ecke der Stadt hatten weichen müssen. Und so entstand direkt neben Vila Viçosa ein weiteres neues Viertel: Vila Nova São Carlos.

Trotz dieser Entstehungsgeschichte – und der entsprechenden Angliederung an die Gemeinde, was nicht alle Teile von Lomba do Pinheiro von sich behaupten konnten –, gerieten Vila Viçosa und Vila Nova São Carlos in den folgenden Jahrzehnten durch hemmungslose Abholzung, illegale Eindringlinge und hartnäckige Besetzung außer Kontrolle und dehnten sich rasch aus, bis sie schließlich westlich der Estrada João de Oliveira Remião zu einem einzigen, großen Gebiet verschmolzen. Niemand wusste mehr mit Sicherheit, wo genau das eine endete und das andere begann. Da beide sich jedoch jeweils von einem Hügel ausgehend ausgebreitet und aufeinander zubewegt hatten, konnte man annehmen, dass die Grenze irgendwo in der dazwischen liegenden Senke verlief – die wiederum später, um das Jahr 2015 herum, inoffiziell unter dem Namen Vila Sapo bekannt wurde, das nur nebenbei.

Dort, auf dem schmalen Streifen zwischen Vila Viçosa und Vila Nova São Carlos, inmitten der zukünftigen Vila Sapo, wachte, soweit er zurückdenken konnte, Tag für Tag der junge Pedro auf.

Mit viel Mühe überwand er an jenem Montag, dem 2. Februar 2009, den unwiderstehlichen Drang blauzumachen. Und als er sich schließlich bequemte, das Haus zu verlassen und zur Arbeit zu gehen, überzeugt, dass der Tag nicht besser als jeder andere werden würde, brannte die Sonne auf seine hängenden Schultern, als machte ihm das Gewicht des Rucksacks nicht schon genug zu schaffen. Seine Augen schmerzten im grellen Licht. Er verzog das Gesicht, warf einen finsteren Blick in den blauen Himmel und steckte sich eine Zigarette zwischen die ausgetrockneten Lippen. Er machte ein paar Schritte, überlegte wie immer kurz, ob er auch nichts vergessen hatte, und klopfte dann vergeblich die Hosentaschen nach einem Feuerzeug ab.

»Mist!«, rief er und ging direkt zurück zur Haustür, die er soeben abgeschlossen hatte. Was kein einfaches Unterfangen war, denn das Schloss machte schon seit einiger Zeit Probleme, die sich in der letzten Woche noch verschlimmert hatten.

Aber wie jeder arme Mensch mit ein wenig Selbstachtung war Pedro es gewohnt, dass die Dinge nicht perfekt liefen, auch wenn er nicht glaubte, es verdient zu haben, wie die meisten armen Menschen ohne Selbstachtung. Wenn er so die Welt um sich herum betrachtete, staunte er manchmal, was ihn alles ärgerte: die überfüllten Busse, die abgetragenen Klamotten, die billigen Zigaretten, im Winter nicht genug Decken und im Sommer keinen Ventilator zu haben, der grauenhafte Abwassergestank, die Ratten, Kakerlaken, Spinnen, Termiten, Flöhe, Zecken und Geckos überall im Haus. »Nichts ist perfekt«, wie es so schön hieß, nur dass in Pedros Leben nichts auch nur annähernd in Ordnung war.

Pedro seufzte, wappnete sich mit Geduld und steckte den Schlüssel in das kaputte Schloss. Als er ihn energisch umdrehte, vernahm er statt des erwarteten Widerstands ein metallisches Klicken, was er allerdings nicht als positives Zeichen wertete, zumal er sich angewöhnt hatte, dem Glück zu misstrauen. Und tatsächlich, als er ihn vorsichtig und nicht ohne Nervenkitzel herauszog, kam ihm der Schlüssel samt Zylinder entgegen. Um jede Hoffnung auf eine Reparatur zu zerstören, erklang ein zweites Klicken, woraufhin aus dem Loch, das der Zylinder hinterlassen hatte, diverse kaum zu erkennende winzige Einzelteile purzelten und sich auf dem Boden verteilten.

Wer den jungen Mann dort regungslos unter dem Vordach stehen sah, hätte nicht ahnen können, welch unbändiger Zorn ihn wie ein Stromschlag durchfuhr. Schweigend schluckte er das hässliche Wort hinunter, das ihm bereits auf den Lippen lag, und öffnete die Faust, mit der er wie automatisch gegen die Tür hatte hämmern wollen. Immer mit der Ruhe …, dachte er und fragte sich dann, ob es wirklich sinnvoller war, an der Ruhe festzuhalten, statt sich ganz von ihr zu verabschieden. Ein Problem mehr, ein Problem weniger …, argumentierte er in Gedanken. Das »Problem« war übrigens weder das kaputte Schloss noch dass man es wahrscheinlich nicht mehr reparieren konnte und sie nicht das Geld hatten, ein neues zu kaufen. Das »Problem« war das Feuerzeug, das noch zu Hause lag. Für Pedro, der praktisch von Tabak und Marihuana lebte, war Feuer ein wesentlicher Bestandteil des Alltags. Wie zum Teufel hatte er das Scheißding vergessen können? Wäre er stattdessen doch lieber ohne Hose aus dem Haus gegangen! Er hielt sich den Schlüssel samt Zylinder vor die Augen und war den Tränen nahe. Warum musste sein Leben so erbärmlich sein?

Pedros primitives Haus teilte sich den primitiven Hinterhof mit sechs anderen genauso primitiven Häusern. Er ging zur nächsten Tür, klopfte dreimal und trat ein, ohne auf eine Einladung zu warten. Es war ein winziges Haus ohne Trennwände, in dem unglaublicherweise fünf Personen lebten: seine Cousine, ihr Mann und die drei Söhne. Dank der heillosen Unordnung wirkte es noch kleiner, was Pedro ein seltsames Unbehagen bereitete, weil es bei ihm wahrscheinlich genauso aussähe, würde er nicht mit seiner Mutter zusammenwohnen. Nur die vier Männer waren zu Hause. Die Jungs saßen nebeneinander auf dem nicht gemachten Ehebett und spielten lachend Videospiele, während ihr Vater in Sonntagslautstärke Musik hörte und auf dem verdreckten Herd Essen kochte. Es roch gut, wie Pedro schon beim Eintreten feststellte. Der Mann seiner Cousine, der inzwischen als selbstständiger Motorradkurier arbeitete, war früher Koch gewesen.

»Hey, Roberto, alles klar?«

»Alles klar, Pedro. Und selbst?«

»Alles cool.« Pedro konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er fand es immer komisch zu sehen, wie Roberto in seiner geblümten Schürze mit einem Holzlöffel in der Hand vor dem Herd stand und die Spice Girls hörte. Er war groß und muskulös, ein Typ, den man sich eher vor einem Boxsack oder Ähnlichem vorgestellt hätte. »Ich wollte dich um einen Gefallen bitten«, sagte Pedro und legte Schlüssel und Zylinder auf den Tisch. »Kannst du das meiner Mutter geben, wenn sie nach Hause kommt? Vielleicht will sie das Ding noch reparieren oder einfach wegschmeißen, keine Ahnung, aber bitte gib’s ihr, okay?«

»Klar, kein Problem.« Roberto nahm den Zylinder in die Hand und betrachtete ihn aufmerksam. »Ein Mist, was?« Er lächelte. Offenbar wollte er lieber nicht wissen, wie das hatte passieren können.

»Allerdings«, antwortete Pedro und zündete sich eine Zigarette an der Herdflamme an. Nachdem er den Rauch ausgestoßen hatte, verabschiedete er sich. »Okay, ich muss los, ich komm schon wieder zu spät. Danke, Mann.«

»Kein Ding. Ich geb’s ihr dann.«

Pedro schloss die Tür hinter sich und ging durch den Hof, der seit dem Fall der Mauer vor zwanzig Jahren zur Straße hin praktisch offen war. Natürlich nicht der Berliner Mauer, sondern der primitiven Mauer ihres primitiven Hinterhofs, die Pedros Onkel zufällig auch Ende der 1980er Jahre einreißen ließ, aus Angst, sie könne jemandem auf den Kopf fallen.

Während er sich zähneknirschend die von Schlaglöchern übersäte Rua Guaíba, Schauplatz übelster Schandtaten, extravaganter Skandale und kinoreifer Schießereien, in Richtung Bushaltestelle hochschleppte, dachte Pedro mal wieder darüber nach, wie er am besten reich werden könnte. Der Gedanke hatte ihn in letzter Zeit nicht mehr losgelassen, er hatte das Gefühl, nicht zur Ruhe zu kommen, solange er seinen Traum nicht verwirklichte. Seine Urgroßeltern waren ihr Leben lang arm gewesen, seine Großeltern waren ihr Leben lang arm gewesen, seine Eltern waren ihr Leben lang arm gewesen: Wie lange sollte das noch so weitergehen? Wenn es stimmte, dass man Wohlstand oder zumindest ein würdevolles Leben mit harter Arbeit und Fleiß erreichen konnte, wo lag dann das Problem? Hatte er das Pech, in eine Familie von Taugenichtsen geboren worden zu sein? War das die Erklärung dafür, dass sie über all die Jahre hinweg in Armut lebten? Generationen von Faulenzern, die das erniedrigende Leben verdient hatten, in das sie hineingeboren worden waren? Nein, natürlich nicht. Alle seine Vorfahren hatten ihr Leben lang geschuftet, sie gehörten zu der sozialen Schicht, die dieses beschissene Land am Laufen hielt, und wenn sie schon immer arm waren, dann weil hier irgendetwas falsch lief … Vielleicht war ihr Fehler, dass sie sich zu sehr an die Regeln hielten … Aber damit war jetzt Schluss, er würde diesen Kreislauf durchbrechen. Er würde reich werden. Wie? Das spielte keine Rolle. Oder etwa doch? Er seufzte frustriert.

»Scheißleben! Lieber sterben, als weiter so leben wie jetzt. Ich kann nicht mal behaupten zu leben, ich überlebe. Ich schufte mich ab, um atmen zu können, und das war’s. Ein verdammtes Kraftwerk, das auf Hochtouren läuft, nur um eine beschissene Glühbirne zum Leuchten zu bringen! Ja, doch, ich muss reich werden, koste es, was es wolle. Ich will Dinge erleben, die das Leben lebenswert machen, und mit ehrlicher Arbeit schaffe ich das nie.«

Auf halbem Wege spähte er in eine Gasse und sah drei Jungen auf einer Mauer im Schatten eines Backsteinhauses sitzen. Trotz der Entfernung erkannte er sie sofort und ging auf sie zu. Er stieß eine Rauchspirale durch die Nase und schnippte den Zigarettenstummel weg. Er war schon spät dran und hätte nicht erklären können, warum er nicht einfach seines Weges ging. Er fühlte sich von etwas Unbekanntem angezogen, als gäbe es dort etwas Interessantes für ihn zu tun, etwas, das er vergessen hatte.

Die drei taten ihm leid. Genau wie er sich selbst leidtat. Da saßen sie, barfuß, in Lumpen gekleidet, am Ende der Gasse, lungerten herum und redeten dummes Zeug, vom Vaterland im Stich gelassen. Soweit er wusste, war keiner von ihnen je zur Schule gegangen. Mit der Ausbildung, auf die sie Anspruch hatten, falls sie daran interessiert gewesen wären, hätten sie allerdings sowieso nicht viel anfangen können. Letztendlich waren Bildung und Wissen Konsumgüter wie jedes andere, sie kosteten Geld, und Geld hatten sie ganz offensichtlich keins. Sie hätten sich mit einer der beiden öffentlichen Schulen in der Umgebung begnügen müssen, Afonso Guerreiro Lima oder Tereza Noronha de Carvalho. Pedro war auf beiden gewesen und konnte sich trotz aller Bemühungen der Lehrer nicht vorstellen, dass es einem viel brachte. Was am Ende eine Rolle spielte, nicht nur im Leben dieser Kinder, sondern überhaupt für jeden, war Geld, und nichts anderes. Der Platz eines Menschen in der Gesellschaft hing in Pedros Augen direkt mit der Menge des Geldes zusammen, das er oder sie besaß, und man musste kein Hellseher sein, um die Zukunft dieser drei Jungs vorauszusehen, die sich nicht mal ein Paar Flip-Flops leisten konnten. Unaufhaltsam rückte der Tag näher, an dem sie sich entscheiden mussten, ob sie Bandit oder Sklave sein wollten, um am Leben zu bleiben. Und bestimmt würde ihr desaströses Schulsystem sie nicht vor diesem grausamen Schicksal bewahren.

»Hey, ihr kleinen Gangster!«, begrüßte Pedro sie.

Das Trio antwortete im Chor: »Hey, Pedro, was geht?«

»Und, wo ist das Gras?«, fragte er und hüpfte zu ihnen auf die Mauer.

In Pedros Augen war das wahrscheinlich die meistgestellte Frage am Stadtrand von Porto Alegre. Als wäre Gras eine beliebte und allseits bekannte Freundin, nach der jeder fragte, wenn sie nicht da war. Niemand betrachtete Marihuana als Droge. Zusammen mit Tabak und Alkohol gehörte es zu den Substanzen, mit denen Eltern ihre vorpubertären Kinder meistens unbesorgt experimentieren ließen, jedenfalls unternahmen sie nicht viel dagegen. Echte Drogen waren Kokain und Härteres.

»Gras ist alle, Mann«, informierte ihn einer der Jungen und schnalzte mit der Zunge. »Wir waren schon überall heute Morgen, keiner hat was.«

»Auch nicht in Mangue?«

»Auch nicht in Mangue.«

»In ganz Pinheiro gibt’s nirgends Gras, Alter, echt unfassbar!«, beschwerte sich ein anderer. »Die verkaufen nur noch Crack und Koks. Ich würd so gern in Rio wohnen. Oder in São Paulo. Da hast du bestimmt keine Probleme, was zu rauchen aufzutreiben. Das sind noch echte Dealer, die lassen einen nicht im Stich.« Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. »Wenn du hier anfangen würdest, gutes Gras zu verkaufen, könntest du einen Haufen Geld machen! Du hättest weder Konkurrenz, weil hier sonst ja niemand was verkauft, noch Probleme mit den Bullen, weil die Bullen sich einen Scheiß darum kümmern, was hier los ist, und um Kundschaft müsstest du dir auch keine Sorgen machen, weil es hier ohne Ende Kiffer gibt.« Er zählte die Vorteile an seinen kleinen Fingern ab und lachte. »Ein Mega-Business, Alter!«

Pedro sagte nichts, er hatte selbst schon darüber nachgedacht und war derselben Meinung wie der Junge. Die Gelegenheit war da. Und es war kein Geheimnis. Erstens ging es der Wirtschaft gut – sogar besser denn je, wie man am laufenden Band aus den Nachrichten erfuhr –, die Menschen hatten mehr Geld in der Tasche und konsumierten Dinge, die bis vor Kurzem nicht für sie vorgesehen waren, genauso wie sie gewisse Substanzen konsumierten, die bis vor Kurzem nichts für ihre Nasenlöcher waren. Bis dahin war es vor allem so – und nicht nur in Lomba do Pinheiro, sondern in ganz Porto Alegre –, dass die Leute Kokain wollten und nicht genug Geld hatten, oder aber sie wollten noch mehr Kokain, als sie ohnehin schon nahmen, und hatten nicht genug Geld. Heute hatten alle mehr Geld. Das Kokaingeschäft war lukrativer denn je, entsprechend der positiven wirtschaftlichen Lage im Land, und den Drogenhändlern war das wahrscheinlich nicht entgangen. Zweitens gab es die Crack-Welle, die nicht nur Heerscharen von Zombies hervorbrachte, sondern auch neue Geldströme fließen ließ. In diesem Zusammenhang war Marihuana kommerziell nicht mehr so interessant wie vorher, weswegen das Angebot in letzter Zeit stark zurückgegangen war. Nur die großen, gut organisierten Banden verkauften weiter Gras, weil sie mit großen Mengen handeln konnten. In Lomba do Pinheiro hingegen, wo es in jeder Ecke eine kleine Gang gab, wollte niemand mit Gras zu tun haben, also mussten die Kiffer weite Strecken zurücklegen, oft ohne Erfolg.

Pedro betrachtete die majestätischen Eukalyptusbäume, die hinter den Baracken aufragten.

Wie lange steht ihr schon da? Seit ich denken kann, sehe ich euch da stehen, groß und still, und alles beobachten. Wie viele Drogenmorde habt ihr mit angesehen? Und was ist danach passiert? Nichts. Gar nichts. Ein Mensch stirbt, und vierundzwanzig Stunden später ist er einen Tag tot, mehr nicht, oder? In diesen Gassen voller Elend, Hass und Leid ist ein Leben nichts wert. Wer tötet, dem macht es nichts aus zu töten. Wer stirbt, dem macht es nichts aus zu sterben. Was ist mit mir, was ist mein Leben wert? Nichts. Im Moment nichts. Im Moment. Im Moment wäre Sterben für mich nicht mal das Schlechteste, denn letzten Endes ertrage ich mein Leben nur, statt es zu genießen. Schlimm würde es erst dann, wenn ich ein tolles Leben hätte. Aber um irgendwann ein tolles Leben haben zu können, gibt es nur einen Weg: Ich muss mich über die Regeln hinwegsetzen und mein jetziges kleines beschissenes Leben riskieren.

3

Der Stachel des Selbsthasses

Marques saß auf dem tadellos gemachten Bett, hörte sich das Schluchzen seiner Frau an und fühlte sich beschissen. Er atmete tief ein und seufzte schwer, als wollte er einen bösen Geist vertreiben. Dann fuhr er sich mit der Hand übers Gesicht und drückte mit Daumen und Zeigefinger die Lippen zusammen, als helfe ihm das beim Denken. Er überlegte, wie er Angélica auf eine möglichst friedliche Art erklären könnte, dass die Nachricht von der ungewollten Schwangerschaft auch ihn getroffen hatte. Sehr sogar. Anders als sie ihm so böswillig unterstellte, war ihm zu keinem Zeitpunkt der Gedanke gekommen, »das sinkende Schiff zu verlassen«. Er würde immer bei seiner Frau bleiben und nicht nur dieses Problem mit ihr meistern, sondern auch alle zukünftigen, ohne je etwas zu verlangen, was sie nicht gerne geben oder tun würde, soweit die Umstände es zuließen. Trotzdem kam er sich jetzt weder edel noch tugendhaft vor. Er wusste, dass all das, was er sich vornahm, vom bedingungslosen Einsatz für den Erhalt ihrer Ehe bis hin zum Vorsatz, mehr Verantwortung zu übernehmen, immer im Hinblick auf Angélicas Wohlergehen, dass all das zu den Pflichten eines Ehemanns gehörte. Dabei ging es eher um ihn als um sie, darum, sich von seinen Schuldgefühlen zu befreien, dass er sie jetzt trösten wollte, sie streicheln wollte, alles zurücknehmen, was er gesagt hatte, sich für die Ohrfeige entschuldigen, die er ihr verpasst hatte. Am Ende tat er nichts von alldem. Er hatte Angst. Eine Heidenangst. Angst davor, zu sentimental zu sein. Und so stach ihn mit jedem unausgesprochenen liebevollen Wort und jeder unterlassenen liebevollen Geste der Stachel des Selbsthasses.

Die beiden waren es eher leid, sich gegenseitig zu kränken, als dass sie wirklich gekränkt waren. Ihnen war klar, dass sie heute nicht mehr streiten würden. Ihnen war auch klar, dass, wenn es bei dem Streit um nichts Wichtiges gegangen wäre, sie sich inzwischen wahrscheinlich schon versöhnt hätten und in diesem Moment hemmungslos vögeln würden. Aber so war es nicht, und die Versöhnung, die zwar unmittelbar bevorstand wie der Donner nach dem Blitz, erfolgte lediglich in Form von ein paar freundlichen Worten, als wäre nichts gewesen, und auch nur weil einer von ihnen irgendwann fand, es sei kindisch, noch länger zu schweigen. Natürlich wünschten sich beide nichts lieber, als die Leidenschaft aus den Trümmern auferstehen zu lassen. Darin waren sie gut. Aber zuerst mal musste das Thema geklärt werden, das zu all dem Streit geführt hatte und von dem sie schnell abgekommen waren, ohne es überhaupt zu merken: das Baby, das Angélica erwartete. Nachdem sie ein paarmal geschnieft hatte, nahm sie das Gespräch wieder auf.

»Okay, Schatz, also, was machen wir jetzt?«, fragte sie entschlossen. Offenbar hatte sie sich eine wahre Donquichotterie in den Kopf gesetzt: nie mehr auch nur eine einzige Träne zu vergießen. Sie wartete. Sie kannte ihren Mann gut genug, um das Gute in ihm zu sehen. Aber sie unterschätzte seinen Stolz, seinen Männlichkeitswahn, seine Ignoranz, Kräfte, die es, ähnlich einem Flaschenhals, dem guten Willen erschwerten, zum Ausdruck zu kommen. Als Marques nur langsam den Kopf schüttelte und sein Blick ins Leere gerichtet blieb, platzte ihr der Kragen. »Scheiße, Mann, du machst es mir aber auch wirklich nicht leicht.«

Widerwillig aus seiner Trance gerissen, schnalzte er mit der Zunge und warf ihr einen strengen Blick zu.

»Woher soll ich das denn wissen, Angélica?« Er zuckte mit den Schultern und streckte die Hand aus, als beschuldigte er die Wand, ihm ein unlösbares Rätsel aufzugeben. »Wir können nur auf ein Wunder hoffen. Noch ein Kind. Verdammt! Ich wollte immer einen Haufen Kinder haben, du weißt, wie sehr ich Kinder liebe, aber wollen ist das eine, können ist das andere … Na ja, wenigstens sind wir beide nicht arbeitslos und –«

»Oh ja, das kann man wohl sagen!«, unterbrach ihn seine Frau mit unverhohlenem Unmut. »Es könnte sehr viel schlimmer sein, ich mag gar nicht daran denken. Aber weißt du was? Das tröstet mich kein bisschen.« Sie lachte trocken. »Es ist schon schwer genug, Daniel einigermaßen durchzubringen. Milch, Kita, Klamotten, Schuhe … Und jetzt noch ein Kind? Ich hab keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen …« Sie merkte, dass sie die Beherrschung verlor, und hielt lieber den Mund. Gleichzeitig schloss sie die Augen.

»Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich muss zur Arbeit. Ich bin sowieso schon spät dran.« Marques stand auf und nahm den Rucksack vom Bett. »Wir reden nachher weiter, okay?«

Angélica nickte energisch.

»Scheiße, ich liebe dich doch«, erklärte sie mit erstickter Stimme, während ihr die Tränen schon wieder über die Wangen liefen.

»Ich liebe dich auch«, antwortete er.

Sie stand auf, um ihn zu umarmen. Es war eine lange, bedeutungsvolle Umarmung. Eine leichte Brise wehte durch das offene Fenster und ließ die Vorhänge sanft und gleichmäßig flattern. Das Sonnenlicht warf Wellen auf die goldenen Laken, draußen sangen die Vögel und feierten, was Vögel eben so feiern. Es hätte ein magischer Moment sein können, in dem einem alles wunderbar erscheint, wie in einer Novela. Hätte. Wäre da nicht dieses unschöne Geräusch gewesen, das auf ihnen beiden lastete und sie in einer Realität verankerte, die alles andere als magisch war: Der Holzfußboden, seit Ewigkeiten verrottet, knarrte laut und unaufhörlich, er schrie quasi um Hilfe und drohte jeden Moment einzubrechen, denn der kleine Daniel, der vor allem ein hungriges Maul war, das man stopfen musste, lief den ganzen Tag fröhlich darauf auf und ab. Und so wie die Dinge nun mal standen, war es leider so, dass sie entweder den Fußboden reparieren oder das Kind füttern konnten. Für beides war kein Geld da. Was bitte sollte daran magisch sein? Kein Vogelgesang oder sonst irgendwas auf der Welt konnte daran etwas ändern.

Sie drückten sich noch mal, dann drehte Marques sich um und ging in das pseudo-protzig eingerichtete Wohnzimmer. Er verabschiedete sich von seinem Erstgeborenen, strich ihm übers Haar, gab ihm einen Kuss auf die Stirn und bat ihn, ein wenig wehmütig und mit gequältem Lächeln, nicht so viel herumzulaufen. Daniel gehorchte augenblicklich. Er setzte sich brav aufs Sofa und sah zu, wie sein Vater die Tür hinter sich schloss. Irgendwas schien mit ihm nicht zu stimmen, das spürte er. Natürlich fehlten ihm die richtigen Worte, um auch nur irgendwie die radioaktive Aura zu beschreiben, die einen frustrierten Menschen umgibt. Seine großen, ausdrucksstarken, neugierigen Augen ruhten auf der geschlossenen Tür, hinter der der geliebte Mensch verschwunden war, dieser Mensch, der ihm so viel bedeutete und der auf eine Art Hilfe brauchte, die jenseits seiner kindlichen Vorstellung lag.

Marques war ein typischer Vertreter seiner Generation, nicht übermäßig intelligent und mit einer Verantwortung betraut, auf die er nicht wirklich vorbereitet war. Jemand, der leichtsinnig, mit wenig Ambitionen und Irokesenschnitt durchs Leben stolperte. Er war in Vila Campo da Tuca im Partenon-Viertel geboren und aufgewachsen und hatte sämtliche Formen von Gewalt aus nächster Nähe miterlebt. Seine Freunde aus der Zeit waren Prostituierte, Drogendealer, Diebe, Junkies und Betrüger geworden oder hatten wie er irgendeinen Job am untersten Ende der sozialen Pyramide angenommen. Vor fast drei Jahren dann, als Angélica zum ersten Mal schwanger wurde, war Marques nach mehrfacher Einladung endlich zu ihr in das Haus mit dem verrotteten Holzfußboden gezogen, wo sie bis dahin allein gewohnt hatte, in Vila Lupicínio Rodrigues in einem Viertel namens Menino Deus.

Vila Lupicínio Rodrigues war der unerwünschte Hinterhof eines bedeutenden Kulturzentrums gleichen Namens. Beide Orte grenzten direkt aneinander, wie um zu beweisen, dass die Kluft zwischen Kultur und armer Bevölkerung keine physische war. Die Bewohner saßen lieber zu Hause rum, als zu den Veranstaltungen im Kulturzentrum zu gehen, selbst wenn sie kostenlos waren. Als wüssten oder spürten sie, dass sie nicht für sie gedacht waren, was auch der Fall zu sein schien. In der Regel kamen die Besucher aus anderen Teilen der Stadt, und zwar in teuren Autos. Und während im berühmten Renascença-Theater Shakespeare und Brecht aufgeführt wurden, diente Vila Lupicínio Rodrigues als Bühne für Tragödien aus dem wirklichen Leben. Denn wie in jedem Armenviertel gab es auch hier blutleere, herzlose Menschen mit Nerven aus Stahl. Einmal, niemand wusste genau warum, war ein Polizist in Uniform allein in das Viertel gekommen und erschossen worden. Der Schütze hatte die Leiche an den Füßen herausgezerrt und eine Blutspur quer durch die Gassen hinterlassen. Den Behörden war es nie gelungen, den Täter ausfindig zu machen, geschweige denn, ihn zu fassen. Obwohl alles am helllichten Tag passiert war, hatte leider niemand etwas gesehen, wusste niemand etwas, oder war zumindest niemand bereit, etwas zu sagen.

Marques’ Arbeitsplatz, die von Senhor Geraldo geleitete Filiale der Supermarktkette Fênix, lag in der Rua General Jacinto Osório. Eine kleine Straße zwischen dem Parque Farroupilha, besser bekannt als Parque da Redenção, und Vila Planetário, nicht weit von Vila Lupicínio Rodrigues. Marques hatte bereits die Hälfte des Weges zurückgelegt, als er sich endlich eingestand, größere Schuld an ihrem Streit zu tragen als seine Frau. Während er blind und taub für seine Umgebung weiter in Richtung Supermarkt schlenderte, kehrte er in Gedanken immer wieder zu ihrer Auseinandersetzung zurück. Je gründlicher er noch mal alles durchspielte, von Anfang bis Ende, in allen Einzelheiten, desto tiefer stach ihn der Stachel des Selbsthasses, und je tiefer er stach, desto gründlicher wollte Marques noch mal alles durchspielen, von Anfang bis Ende, in allen Einzelheiten.

»Ich muss dir etwas sagen«, fing Angélica an. »Und ich fürchte, es wird dir nicht gefallen. Setz dich erst mal.«

Marques gehorchte, eher neugierig als beunruhigt. Angélica setzte sich ebenfalls, drückte die Schenkel zusammen, legte die Hände auf die Knie und drückte den Rücken durch, eine Haltung, die insgesamt Ruhe und Frieden ausstrahlen sollte. Ein Trick, den hauptsächlich mit jähzornigen Männern verheiratete Frauen anwandten, wenn sie ein heikles Thema ansprechen wollten, ohne dass die Gemüter sich zu sehr erhitzen. Bevor sie fortfuhr, schloss sie die Augen und machte sich mit einem Seufzer Mut.

»Hör zu, Schatz, ich … Also gut, ich glaube, ich bin wieder schwanger. Ehrlich gesagt, ich weiß es.«

Ein Gefühl der Leere überkam Marques. Sein erster Impuls war, aufzustehen und die Hände vors Gesicht zu schlagen, aber er beherrschte sich, hielt Arme und Beine still und versuchte, sich seine Gefühle nicht anmerken zu lassen. In ihm brodelte es. Da er wusste, dass ihm nichts Gutes über die Lippen kommen würde, zwang er sich zu schweigen. Aber die Zunge – ach, die Zunge! Diese teuflische Peitsche ließ sich längst nicht so leicht kontrollieren wie Arme und Beine. Dieser unstillbare Drang, etwas Böses zu sagen … Seine Zunge war stärker als er.

»Scheiße, und was soll ich jetzt deiner Meinung nach tun?«

Augenblicklich bereute er seine Worte. Er konnte kaum glauben, sie tatsächlich ausgesprochen zu haben. Er war wütend und schämte sich zugleich. Ihm war klar, dass er sie so schnell wie möglich zurücknehmen musste. Himmel Herrgott! Er musste sich sofort entschuldigen, ihr sagen, dass er es nicht so gemeint hatte. Aber die Zunge – ach, die Zunge! Wieder war sie stärker, diesmal weigerte sie sich zu funktionieren, weigerte sich, um Verzeihung zu bitten, während sich auf Angélicas Gesicht eine Mischung aus Wut und Ungläubigkeit abzeichnete.

»Was soll das heißen, ›und was soll ich jetzt deiner Meinung nach tun‹?«, brüllte sie. »Bist du vielleicht nicht der Vater, Marques? Glaubst du, ich hab diesen Mist ganz allein verzapft?«

»Na ja, allein nicht, schätze ich. Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir uns mal gestritten haben und du mich rausgeworfen hast, weißt du noch? Danach hab ich die ganze Woche bei meiner Mutter geschlafen.«

Ach, diese Zunge!

»Was bist du bloß für ein Arschloch!«

»Wieso, stimmt das vielleicht nicht?«