Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

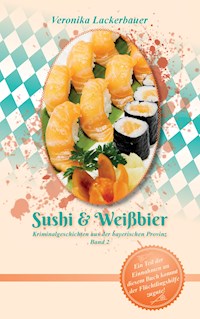

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminalgeschichten aus der bayerischen Provinz

- Sprache: Deutsch

Wieder geht es auf kulinarische Reise in die bayerische Provinz. In drei Gängen serviert "Sushi & Weißbier" erneut Spannung, Überraschung, Witz und eine Prise deftige Heimatliebe. Im zweiten Teil der Reihe "Kriminalgeschichten aus der bayerischen Provinz" gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus "Hugo & Leberkäs", aber auch viel Neues zu entdecken. Die Mischung macht's: exotisch wie Sushi & traditionsbewusst wie Weißbier!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für die beste Familie der Welt

Vorwort

Da bist du ja wieder!

Schön, dass du es einrichten konntest und dir Zeit nimmst für die Fortsetzung von Hugo & Leberkäs.

Ach so, du kennst Hugo & Leberkäs gar nicht?

So heißt nämlich der erste Band meiner Krimisammlungen aus der bayerischen Provinz. Aber keine Sorge, es macht nichts, wenn du die Bände in der verkehrten Reihenfolge liest. Sie bauen nicht aufeinander auf, obwohl es hier doch ein paar alte Bekannte aus dem ersten Band zu treffen gibt. Falls dir das jetzt gerade neu war, kannst du am Ende des Buches ein paar Informationen zu Teil 1 nachschlagen.

Wie auch schon im ersten Teil, besteht Sushi & Weißbier aus mehreren unterschiedlichen Geschichten, deren Gemeinsamkeit die bayerische Provinz als Schauplatz ist und die sich alle mit Kriminalfällen beschäftigen. Wieder symbolisiert das titelgebende Genussmittelpaar die beiden Pole des modernen Bayern, so wie ich es sehe: traditionell und bodenständig wie ein kühles Weißbier und frech und frisch wie das japanische Mode-Fingerfood Sushi!

In der gleichnamigen Geschichte Sushi & Weißbier gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten aus Hugo & Leberkäs: Der grantige Kriminalbeamte Veitl hat einen neuen Fall auf dem Schreibtisch, und dieses Mal wird es gruselig!

Auch die Münchner Schickimicki-Gesellschaft bekommt in Jahrmarkt der Eitelkeiten ihr Fett weg. Dieser Krimi spielt im Milieu der bayerischen Promiszene und auch da tun sich wahre Abgründe auf!

Aktuelle Entwicklungen und Probleme haben mich auch bei diesem Band wieder inspiriert und finden vor allem Raum in Hopfen & Malz - Allah erhalt's. Erneut sind es die Flüchtlinge, vor allem die syrischen, die zu uns nach Europa strömen, die hier Eingang in eine Geschichte fanden. Ich habe einige tolle Menschen kennenlernen dürfen, die Unfassbares erlebt haben und trotzdem immer noch so fröhlich, friedlich und lebensbejahend sind. Mein Leben wird reicher durch sie und unser Land kann ebenso von ihnen profitieren, wenn es uns gelingt, Vorurteile ab- und Brücken aufzubauen.

Ich werde nicht müde, auf meiner Homepage, in meinem Blog und auf meiner Autoren-Facebookseite gegen Rassismus und Intoleranz anzuschreiben. Wir dürfen nicht so tun, als hätten wir keine Verantwortung, die aus unserer bipolaren deutschen Geschichte erwächst. Es ist mir noch immer ein großes Anliegen, den Menschen, die hierher kommen, die Tür aufzuhalten und sie willkommen zu heißen, ihnen entgegen zu kommen auf dem Weg zu einer gelungenen Integration. In einer globalisierten Welt kann man nicht so tun, als wären Kleinstaatlichkeit und Grenzzäune noch eine Option.

Aus diesem Grund geht wieder ein Anteil des Erlöses aus dem Verkauf dieses Buches an eine Hilfsorganisation für Flüchtlingskinder.

Es soll aber in dieser Krimianthologie nicht nur (weiß)bierernst zugehen, es darf auch herzhaft gelacht werden! Denn Lesen darf und soll auch unterhalten. Für den Spaßfaktor in dieser Sammlung ist mit Sicherheit ebenso gesorgt.

Ich wünsche nachdenkliche, spannende, gruselige sowie heitere Lesestunden mit meinem Buch und freue mich über jede Rückmeldung, Anregung und Kritik, auch gern in Form einer Rezension, zum Beispiel auf Amazon oder Lovelybooks.

Und jetzt: Viel Spaß!

Eure

Inhalt

Vorwort

Sushi & Weißbier

Jahrmarkt der Eitelkeiten

Hopfen und Malz – Allah erhalt's!

Danksagung

Über die Autorin

Sushi & Weißbier

Dezember 2015

Das Wasser war eiskalt. Noch kälter, als sie es sich vorgestellt hatte. Die Kälte umschloss sie und raubte ihr fast die Luft. Der Boden des Sees fühlte sich unter ihren nackten Füßen schlammig an und sie spürte Steine und Sedimente. Langsam setzte sie einen Fuß vor den anderen und watete weiter hinaus. Der See lag eben und ruhig da, nur dort, wo ihre Beine das Wasser durchschnitten, kräuselte sich die Oberfläche. Als Kind hatte sie mit ihrem Vater flache Steine gesammelt und sie über das Wasser hüpfen lassen.

Flop. Flop. Flop.

Wer es schaffte, den Stein öfter hüpfen zu lassen, hatte gewonnen.

Jetzt beugte sie sich hinunter, wo ihre Füße Steine gefühlt hatten, bekam einen im flachen Wasser zu fassen und wusch den Schlamm ab. Er war nicht so flach, wie sie gedacht hatte, aber er würde seinen Zweck erfüllen. Sie nahm ihn zwischen Daumen und Zeigefinger, kippte das Handgelenk seitwärts nach innen und ließ es ein paar Mal abschätzend hin und her schnellen. Dann gab sie ihm Schwung und ließ ihn los. Lautlos glitt er aus ihrer Hand und flog in einer flachen Kurve über die Wasseroberfläche dahin. Traf auf, hob wieder ab, um erneut in einem Bogen weiter zu fliegen.

Einmal.

Zweimal.

Dreimal.

Dann versank er in den Fluten.

Wo er verschwunden war, zeichnete er konzentrische Kreise in die Wasseroberfläche. Anschließend war alles wieder ruhig. Als wäre nichts gewesen.

Eine Krähe flog auf. Mit wütendem Schimpfen schraubte sie sich in die Luft und verschwand über den See. Der tiefhängende Nebel dieses Dezembertages ließ es kaum richtig hell werden. Obwohl es schon tagelang eisigkalt war, blieb der Schnee aus. Die trostlosen Schwarz-, Grau- und Braunnuancen der Landschaft passten einfach perfekt zu ihrem Innersten.

Es war der richtige Tag. Die richtige Stimmung.

Entschlossen setzte sie ihren Weg in den See fort. Die Kälte kroch an ihr empor und umklammerte ihre Beine. Schon reichte ihr das trübe Wasser bis zu den Knien. Immer weiter und weiter ging sie hinein. Ihre Kleider saugten sich voll damit und klebten nass und schwer an ihrem Körper. Sie verlor den Kontakt zum Boden, trieb einen Moment lang im Wasser. Dann spürte sie wieder Grund. Noch einmal verschnaufen.

Sie drehte sich nicht um, wollte keinen Blick zurückwerfen. Es gab kein Zurück mehr für sie.

Schon ragte nur noch ihr Kopf über der Oberfläche heraus. Ihre Füße stießen gegen etwas Weiches. Erschrocken zog sie ihre Beine an und tastete vorsichtig wieder nach Halt. Sie spürte wieder Stein. Was immer sie da berührt hatte, es war weg.

Was mochte wohl alles in den Tiefen des Sees schlummern?

Auch sie würde bald ein Teil davon sein.

Noch ein paar wenige Schritte, dann war der Wasserstand zu hoch und sie würde erneut den Grund unter den Füßen verlieren. Schon musste sie sich auf die äußersten Zehenspitzen stellen, um mit dem Kopf über Wasser zu bleiben. Noch ein kleines bisschen. Noch ein kurzer Moment.

Sie atmete ein letztes Mal tief ein.

Dann ließ sie sich fallen.

Das Wasser schlug über ihrem Kopf zusammen, die Kälte stach in ihr Bewusstsein. Instinktiv versuchte sie, nach oben zu kommen, strampelte mit den Beinen, verhedderte sich allerdings in etwas.

Sie riss die Augen auf und da sah sie sie.

Die alte Villa lag auf einem Hügel oberhalb des Sees. Das Grundstück umfasste neben dem Westufer, der Bootsanlegestelle, dem halbverfallenen Bootshäuschen und dem bewaldeten Hügel auch eine Remise, in der einmal Kutschen und Karossen gestanden haben mochten. Das Eingangsportal knarrte beim Öffnen, das Geräusch hallte in dem hohen Raum wider. Die Mahagonitreppe im Aufgang war wurmstichig, der Läufer, der die Stufen vor schmutzigen Schuhabdrücken schützen sollte, so durchgelaufen, dass das Holz durch das fadenscheinige Gewebe sichtbar wurde. Dem gewaltigen Kronleuchter an der Kassettendecke fehlte jeder Glanz, sein Glasbehang war blind von Staub und Spinnweben. Im trüben Licht der tiefstehenden Wintersonne, das sich in den hohen Sprossenfenstern brach, tanzte der Staub.

Doch die ehemalige Pracht ließ sich noch immer erahnen. Die Villa hatte, genau wie ihre Bewohner, einmal bessere Zeiten gekannt und unter der dicken Patina schlummerte der Glanz längst vergessener Zeiten.

In den vielen alten Salons und Stuben wohnten seit einigen Jahren zwölf Senioren in einer Lebensgemeinschaft. Ohne Angehörige, oder weit entfernt von ihren Kindern und Familien, blieb ihnen sonst nur ein Pflegeheim. Um diesem Schicksal zu entgehen, hatten die Alten sich zusammengetan, mit ihren Spargroschen das Anwesen gekauft und sich dort häuslich niedergelassen. Hier trug jeder das zum gemeinschaftlichen Leben bei, was er oder sie eben konnte, und wenn es einmal nicht mehr ging, dann übernahm die Gemeinschaft die Pflege. Bis zum Ende.

Alles war gut organisiert und die ungewöhnliche Wohngemeinschaft funktionierte. Doch an diesem nasskalten Dezembermorgen stießen die Bewohner erstmals wirklich an ihre Grenzen. Man schätzte die Abgeschiedenheit und das selbstbestimmte Leben in der Villa, aber gewisse Vorkommnisse machten heute eine Ausnahme nötig. Normalerweise verzichteten die Bewohner auf medizinische Eingriffe und Maßnahmen, die über die regelmäßigen Hausbesuche des Landarztes hinausgingen. Alle zwölf hatten Patientenverfügungen unterschrieben, niemand wollte seinen letzten Atemzug in den Fängen der modernen Apparatemedizin tun, angeschlossen an Monitore und Geräte, nur noch durch Maschinen künstlich am Leben erhalten. Diesem Los wollten sie mit ihrer Wohnanlage entgehen, deshalb galt: kein Notruf, keine Ambulanz. Wenn es Zeit war zu gehen, nahm man in Frieden Abschied.

Doch heute musste dieses Credo ausgesetzt werden.

Für Marie.

Frühjahr 2010

Als Amaya den gut aussehenden, jungen Mann das erste Mal zu ihren Eltern mit nach Hause gebracht hatte, war ihr Vater noch voller Vorbehalte gewesen.

Ein Deutscher! Die Mutter dagegen war von der imposanten Erscheinung und von seinen formvollendeten Manieren schnell zu beeindrucken gewesen. Eine Partie!

Für Amaya stand die Entscheidung ohnehin längst fest, notfalls auch gegen den Willen der Eltern.

Deutschland – davon hatte sie geträumt!

Endlich die Enge der Tokioer Wohnung hinter sich lassen, zusammengepfercht mit den Eltern und den Geschwistern auf zwei Zimmer, keine Privatsphäre und so gut wie keine Aussichten, einen guten Job zu finden, der das eigene Auskommen sicherte.

Von Deutschland dagegen hatte Amaya Kobayashi viel gehört und gelesen, Europa interessierte sie. Das Leben dort erschien ihr einfacher und mit weniger Reglementierungen verbaut als das in Japan. Und die meisten Deutschen lebten auch nicht in engen, muffigen Wohnungen, sondern in schönen, lichtdurchfluteten Einfamilienhäusern, wie man sie sich in Tokio niemals würde leisten können.

Georg erzählte von dem Haus, das er für sie bauen wollte, wenn sie erst als seine Frau mit nach Deutschland käme; ein richtiges Häuschen mit einem Garten, in dem ihre zukünftigen Kinder toben könnten. Was spielte es da schon für eine Rolle, dass er so viel älter war?

„Liebst du ihn, Mädchen?“, fragte der Vater zum Abschied.

Amaya nickte trotzig.

„Bist du sicher, dass du so weit weggehen willst? Bis nach Deutschland?“, hakte er noch einmal nach.

„Ihr könntet ja alle nachkommen. Was hält euch denn hier?“, gab Amaya zurück, obwohl sie wusste, dass das ein Traum bleiben würde. Ihre Eltern in Deutschland? Das war wirklich unvorstellbar.

Nur wenige Wochen nach diesem Gespräch packte Amaya ihre Koffer.

Der Vater sprach nicht mehr mit der Tochter. Amaya hatte nämlich unabbringlich eingewilligt, nach Deutschland zu gehen, obwohl sie noch gar nicht mit dem Mann verheiratet war. Die Hochzeit sollte später in der neuen Heimat stattfinden und das Paar wollte sogar die Eltern und Geschwister einladen, doch das tröstete das besorgte Familienoberhaupt auch nicht, wie sie wusste.

Amaya reiste deshalb ab, ohne zuvor noch einmal ein Wort mit ihrem Vater gewechselt zu haben.

Dezember 2015

Sie hingen wie gasgefüllte Luftballons schwebend im Raum, festgehalten von dicken Seilen, die sie mit dem Boden verbanden. Weiß-graue Stalagmiten.

In der sanften Bewegung des Wassers wippten sie träge hin und her, drehten sich und blieben doch, wie von Zauberhand gezwungen, an Ort und Stelle. Die Tücher, die sie umhüllten, wurden von Tauen gehalten, die sich an ihre Konturen schmiegten.

Fast wirkten sie überirdisch.

Aber das Grauen, das sie umgab, war real. Instinktiv wusste sie, was sie da sah.

Sie war zum Sterben hergekommen, doch sie war nicht allein.

Die anderen waren bereits tot, lange vor ihr. Ihre sterblichen Überreste konservierte jedoch der See und präsentierte sie ihr wie zur Mahnung.

Etwas berührte ihren Arm.

Sie fuhr herum und sah sich Auge in Auge einem von ihnen gegenüber. Ihr Fuß hatte sich in der Fessel verheddert, die ihn am Boden festhielt. Sie konnte nicht von ihm weg und er nicht von ihr. Jede ihrer panischen Bewegungen trieb ihn erst von ihr weg und dann wieder zu ihr zurück. Sein weicher Widerstand prallte an ihrem Körper ab. Die raue Textur des Gewebes wetzte an ihrer Haut.

Ihr war, als ob er die Hände ausstreckte und nach ihr griff. Seine Kameraden schienen näher zu kommen, immer näher. Alle breiteten sie die Arme aus und langten nach ihren Gliedmaßen. Sie wollten sie zu sich holen, sie zu einer der ihren machen.

Als der Notarzt, in dicker Multifunktionsjacke mit dem charakteristischen, zwischen Reflektoren aufgenähten roten Kreuz die Eingangsstufen heraufkam, empfing ihn eine alte Dame an der morschen Haustür. Ihr weißes Haar war adrett gekämmt, sie trug dezenten Lippenstift und Puder. Über dem feinmaschigen Kaschmirpullover lag eine schlichte Perlenkette.

Sie atmete tief ein. Ihr Atem bildete eine Wolke in der kalten Winterluft. Der tiefhängende Nebel ließ der Sonne heute keine Chance. Im Rondell der Einfahrt parkte der Sanitätswagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Dahinter der PKW des Notarztes. Die alte Dame ließ den Blick über diese Szene mit Seltenheitswert gleiten. Mit freundlicher, aber bestimmter Stimme, der man ihr hohes Alter nicht anmerkte, sagte sie: „Bitte, stellen Sie doch wenigstens das Blaulicht ab.“

Der Notarzt gab den Sanitätern ein Zeichen, dann folgte er der Greisin ins Innere der Villa.

„Wo ist die Patientin?“

Die Dame deutete, dass sie die Treppe hinauf in den ersten Stock mussten. Hinter ihnen kamen die beiden Sanitäter mit ihrer Trage herein. Schwere Schritte auf der alten Holztreppe und das Klappern und Wetzen der Ausrüstung störten die friedvolle Stille des Hauses.

„Hier entlang, bitte“, sagte die Dame und führte den Notarzt und seine Begleiter nach rechts den Flur entlang. An den Wänden hing die Tapete in Fetzen, ein fast blinder Spiegel in einem ausladenden Goldrahmen warf ein verzerrtes Bild zurück. Vor dem Fenster, im kahlen Geäst eines alten Baumes saßen ein paar Krähen und sahen hinunter auf den See. Vor einer hohen Zimmertür blieb der kleine Zug stehen. Die alte Lady klopfte.

Von drinnen schallte es: „Herein!“

Sie drückte die altertümlich anmutende Klinke hinunter und öffnete die Tür. Sie selbst blieb an der Schwelle stehen und ließ die drei Fremden hindurch, dann zog sie die Tür von außen wieder ins Schloss. Drinnen war es wärmer als auf dem Flur; ein Ölofen in der Ecke verbreitete wohlige Wärme. In einer Sitzgruppe im Empire Stil saßen zwei Herren und zwei Damen zusammen, beim Eintritt des Arztes erhoben sich drei davon von ihren Plätzen. Die vierte saß da, eine karierte Decke um die Schultern, und starrte blicklos vor sich auf den Boden.

Das musste wohl die Patientin sein.

Der Arzt stellte seinen Koffer ab und zog den Reißverschluss seines Anoraks auf. „Was fehlt ihr denn?“, fragte er.

Er bahnte sich einen Weg zu der Frau auf dem Sofa, vorbei an den beiden Herren und um den Tisch herum, auf dem ein Teeservice auf einem Tablett stand. Die Teetassen wirkten unberührt.

„Sie ist völlig durch den Wind“, erklärte der Herr, der am nächsten bei der Patientin stand.

„Demenz“, ergänzte der andere.

Wie schon die Dame, die ihnen geöffnet hatte, waren auch die Alten hier auffallend gut gekleidet und gepflegt. Einzig die Patientin sah etwas aufgelöst aus. Bei näherer Betrachtung erkannte der Notarzt, dass sie unter der Wolldecke vollkommen durchnässt war. Das ergraute Haar klebte ihr an den Schläfen.

„Was ist denn hier passiert?“, fragte er überrascht.

Die Frau nahm von den Neuankömmlingen keine Notiz. Die andere Dame ergriff das Wort: „Sie wollte sich das Leben nehmen. Unten im See.“

Der Arzt griff nach dem schlaff herunterhängenden Arm und fühlte den Puls der alten Frau, dann sprach er sie direkt an: „Hören Sie mich? Wie geht es Ihnen?“

Da hob die Alte zum ersten Mal den Blick und sah den Arzt aus glasigen Augen an.

Der holte ein Lämpchen aus einer Tasche seiner Jacke und prüfte die Pupillenreaktion.

„Können Sie mich verstehen?“, wiederholte er.

Er fühlte mit der Hand die Temperatur an den Schläfen der Frau. Ihre Haut war kalt. Es war dringend erforderlich, sie in trockene Kleider zu bekommen, sonst holte sie sich noch den Tod, wenn es nicht ohnehin schon zu spät war. Der Arzt fragte sich, wieso daran noch niemand von den anderen gedacht hatte.

„Sie braucht dringend trockene Kleider“, ordnete er an.

Die andere Frau und der Mann griffen der Patientin unter die Arme und stemmten sie hoch. Die Frau ließ es über sich ergehen.

„Komm, Marie, wir ziehen dich um“, sagte die Frau und führte die andere am Arm hinaus.

Marie schlurfte mit trägen Bewegungen neben ihr her. Der Herr begleitete die beiden, damit sie nicht stürzten.

Der Notarzt blieb mit dem zweiten Mann zurück.

„Wieso wurde sie nicht sofort umgezogen? Das ist ja grob fahrlässig, die alte Dame so lange in ihren nassen Klamotten sitzen zu lassen.“

Der Herr knibbelte verlegen an den Hirschhornknöpfen seiner grauen Strickweste und schwieg zu dem Vorwurf.

„Wer hat sie denn gefunden?“, fragte der Arzt weiter.

„Das war der Karl-Heinz“, erwiderte der Mann.

„Und Sie sind?“

„Ich heiße Herbert Ableitner. Karl-Heinz ist grad rausgegangen mit den beiden. Soll ich ihn zurückholen?“

Der Notarzt winkte ab. „Lassen Sie, das können wir auch später klären. Ein Suizidversuch war das, sagten Sie vorher?“

Herbert Ableitner nickte. „Sie ist schwer dement, müssen Sie wissen. Marie hatte schon lange keinen wirklich guten Tag mehr. Sie wollte dem wohl ein Ende setzen. Kann man ihr nicht verdenken.“

Er sagte das ganz unaufgeregt. Der versuchte Selbstmord einer Mitbewohnerin schien hier niemanden ernsthaft betroffen zu machen. Der Notarzt fragte sich bereits, weshalb man ihn überhaupt gerufen hatte, nachdem es den Anschein hatte, als wäre in den Augen ihrer Kameraden der Tod ohnehin das Wünschenswerteste für die Patientin.

Ableitner antwortete, als hätte er seine Gedanken gelesen: „Sie leidet offenbar an Wahnvorstellungen. Das ist neu. Ihre Geschichten haben die anderen Damen sehr beunruhigt. Vielleicht kann man ihr etwas dagegen geben?“

„Hat sie mit Ihnen gesprochen? Was fantasiert sie denn?“

„Vielleicht kann sie Ihnen die Geschichte selber noch einmal erzählen. Es geht um den See. Aber wahrscheinlich ist nicht allzu viel dran ...“

In diesem Moment kehrten die Damen und Karl-Heinz zurück. Marie war umgezogen, ihr Haar war notdürftig gemacht worden, die karierte Decke lag immer noch um ihre Schultern. Sie schlurfte herein, so wie sie hinausgeführt worden war, und ließ sich wieder zum Sofa bringen.

Ableitner schenkte ihr fürsorglich eine Tasse Tee ein und reichte sie ihr. Als sie nicht reagierte, gab er sie der anderen Dame in die Hand. Routiniert nahm sie die Tasse und führte sie Marie an die Lippen. So flößte sie ihr ein paar Schlucke Tee ein.

Der Arzt wandte sich wieder an seine Patientin: „Marie, darf ich Sie so nennen? Können Sie mich verstehen?“

„Natürlich“, antwortete die Teilnahmslose plötzlich. „Ich bin ja noch nicht taub.“

Ihre Stimme klang belegt und zittrig, ihr Blick wanderte unstet durch den Raum.

„Wie geht es Ihnen? Haben Sie Schmerzen?“, fragte der Arzt.

„Nein. Und verrückt bin ich auch noch nicht!“

Ihre letzten Worte galten offenbar ihren Mitbewohnern.

„Das sagt doch auch niemand, Marie“, widersprach die andere Frau und tätschelte ihr den Arm. Marie zog ihn eigensinnig weg.

„Frau ... wie ist denn Ihr Nachname?“, versuchte der Arzt, wieder den Kontakt zu seiner Patientin aufzunehmen.

„Sauer. Und Fräulein!“, warf Karl-Heinz ein.

„Frau Sauer, was wollten Sie denn im See? Es ist Winter und für ein Bad ist es wohl schon zu kalt. Noch dazu in voller Kleidung.“

„Fräulein!“, korrigierte Karl-Heinz erneut.

„Das sagt man doch nimmer, Karl-Heinz“, unterrichtete die andere Frau ihn freundlich.

„Kann ich vielleicht mit der Patientin alleine sprechen?“, unterbrach der Arzt die beiden höflich.

„Fräulein Marie Sauer“, beharrte Karl-Heinz, erhob sich aber und verließ hinter Herbert Ableitner und der anderen Frau den Raum.

An der Tür lehnten immer noch die beiden Sanitäter mit der Trage und verfolgten die Szene. Der Notarzt ging vor Marie Sauer auf die Knie und studierte aufmerksam ihre Gesichtszüge.

„Warum waren Sie im See?“

„Weil ich mich umbringen wollte“, erklärte Marie. Ihre Stimme zitterte. „Es hat doch keinen Sinn mehr ...“

Ihre Augen weiteten sich, die Pupillen traten hervor, und mit verklärter Stimme, die gar nicht wirklich aus ihr zu kommen schien, begann sie zu orakeln.

Sommer 2010

Die erste Zeit in Deutschland war für Amaya ein Himmel voller Geigen. Georg war sehr um sie bemüht.

Durch seine beruflichen Verbindungen nach Tokio sprach er etwas Japanisch, den Rest überbrückten sie auf Englisch. Deutsch sprach Amaya auch drei Monate nach ihrer Ankunft in München noch kein Wort.

Sie bewohnten eine hübsche Wohnung und Georg verdiente sehr gut. Amaya stürzte sich mit Feuereifer in die Vorbereitungen für die Hochzeit, Georg ließ sie machen und erfüllte ihr bereitwillig jeden Wunsch. Es war wie im Märchen.

Dezember 2015

„Es ist besser so“, sagte Lisbeth resolut und schloss die Tür.

„Besser wäre gewesen, sie hätte es geschafft“, widersprach Karl-Heinz ihr.

Die vier kehrten zurück in die Wärme der Villa.

Im Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss, dem mit den hohen Glasfronten zum See hinaus, saßen die anderen beisammen.

Jetzt waren es nur noch elf.

Der Verlust war es nicht, an den hatten sie sich gewöhnt. Sie alle warteten auf die große Reise. Aber das, was Marie gesagt hatte, beunruhigte die alten Bewohner der Villa am See.

„Ist sie weg?“, fragte ein weißhaariger Mann, der gerade mit seinem Rollator zum Tisch schlurfte.

Lisbeth, die den Sanitätern den Weg gewiesen hatte, fühlte sich angegriffen. Schärfer, als es unter den Bewohnern sonst üblich war, sagte sie: „Was hätt ich denn tun sollen? Ihr habt sie doch gehört! Das war doch nicht mehr normal.“

Ursula, die hinter ihr hereingekommen war, tätschelte ihr tröstend den Arm. „Du kannst doch nichts dafür, Lisbeth. Das war schon richtig so.“

Herbert und Karl-Heinz suchten sich Sitzplätze an den liebevoll gedeckten Esstischen. Zwei Bewohnerinnen trugen das Essen auf. Die Lebensgemeinschaft in der Villa ging wieder zu ihrem Alltag über.

Januar 2016

„Warum muss jetzt ich des machen?“, fragte Veitl genervt.

„Weil der andre mit dem Fall ned weiterkommt“, erklärte sein Vorgesetzter ihm noch einmal.

„Ganz toll. Des mach i dann's nächste Mal genauso. I mag einfach ned und dann muss des a andrer machen“, gab Veitl grantig zurück.

Sein Vorgesetzter auf dem Garmischer Polizeipräsidium, Manfred Hierl, seufzte.

Florian Veitl, von seinem näheren Umfeld Flori genannt, war der dienstälteste Kriminalbeamte auf dem Präsidium und ein wahrer Fels in der Brandung, den in seinen mehr als dreißig Dienstjahren bislang so schnell nichts aus der Fassung gebracht hatte. Dennoch gab es ein paar Dinge, die mochte er einfach gar nicht. Faulheit und Drückebergertum gehörten zum Beispiel dazu.

„I kann des ned a no machen, Mane. I hab selber genug zum tun“, sagte er deshalb kategorisch.

„Ja, Flori“, gab ihm sein Chef recht. „Des versteh i ja. Aber vielleicht kann dir der Werner wenigstens was von der Schreibarbeit abnehmen. I will nur ned, dass der da allein rausfahrt, verstehst? Der is halt irgendwie befangen.“

„Werner? Der Sonnbichler Werner? Befangen soll der sei? Der is stingertfaul und sonst nix!“, ereiferte sich Veitl.

Der Vorgesetzte erhob sich und signalisierte, dass für ihn jetzt das Gespräch zu Ende war.

„Ich kann's nicht ändern, Flori, ich hab niemanden anders. Nimm den Huber mit und fahr da raus, bitte.“

Veitl erkannte, dass er die Diskussion verloren hatte, und erhob sich ebenfalls. Vor sich hin grummelnd verließ er das Büro. In der Tür wandte er sich noch einmal um und sagte: „Des eine sag i dir aber: Für die Schreiberei brauch i den dann a ned! Wenn i was mach, dann mach i's gscheid!“

An seinem eigenen Schreibtisch griff Veitl sich sofort den Telefonhörer und wählte die Durchwahl von Klaus Huber.

Klaus Huber war Streifenpolizist und Veitl arbeitete eigentlich ganz gern mit ihm zusammen. Sie kannten sich schon seit vielen Jahren, wenn ihre Bekanntschaft auch noch nie über die dienstliche Ebene hinausgegangen war.

„Klaus? I bin's, da Flori. I hab an Auftrag. Kannst du mit mir schnell rausfahren?“

Hubers Begeisterung hielt sich ebenfalls in Grenzen. „Um was geht's denn, Flori? Mir ham grad irre viel zum tun hier ...“

„Anscheinend um a Vermisstenmeldung. I hab des a grad auf's Auge gedrückt kriegt.“

Veitl hörte Huber seufzen. „Ja, is recht. I mach hier no schnell fertig, dann komm i.“

Bis der Kollege Zeit hatte, blätterte Veitl schon einmal die Akten durch, die sein Vorgesetzter ihm mitgegeben hatte. Außerhalb von Garmisch, in einem kleinen zur Pension ausgebauten Bauernhof, war der Besitzer spurlos verschwunden. Dieser Umstand war erst einem Urlauberpaar aufgefallen, die Zimmer auf dem Hof gebucht hatten, aber niemanden antrafen, als sie dort ankamen. Offenbar gab es keinerlei Hinweise.

Veitl legte die Akte zur Seite.

Er war nicht nur wegen des zusätzlichen Arbeitspensums sauer. Seine Laune trübte auch, dass er wieder einmal auf eine Beförderung gehofft hatte und übergangen worden war.

„Dreißig Jahr zählen bei dene da oben ja nix!“, grummelte er vor sich hin. „Einunddreißig san's des Jahr sogar scho. Da rackert man sein Leben lang und was is der Dank dafür? Wenn i in Pension geh, brauch i de Beförderung nimmer!“

„Wie viele Personen wohnen denn in dem Haus?“, fragte Huber.

Der kauzige Alte, den sie als einzigen Nachbarn ausgemacht hatten, stützte sich auf den Stiel seiner Schaufel. „Viere“, erklärte er nach kurzem Überlegen.

Huber notierte. „Und wann ham's die zuletzt gsehn?“

Der Alte drehte an seinem buschigen grauen Bart, während er nachdachte. „Is scho a weng her“, räumte er ein.

„Etwas genauer vielleicht?“, unterbrach Veitl genervt.

Die zusätzliche Ermittlung, die man ihm aufgetragen hatte, zog sich durch die mangelnde Kooperationsbereitschaft des einzig möglichen Zeugen unnötig in die Länge.

„Ja mei ...“, machte der Kauz.

Huber fragte unbeirrt weiter: „In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis standen die vier Personen denn zueinander?“

„Ha?“ Entweder wollte oder konnte der Mann die Dringlichkeit der Fragen nicht verstehen. Obwohl Huber in voller Polizeimontur an seiner Haustür geklingelt und Veitl sich ihm mit Dienstmarke als Kriminalpolizist ausgewiesen hatte, schien der Alte in keinster Weise beeindruckt.

„OB DE VERWANDT SAN, DE VIERE!“, bellte Huber genervt.

Veitl signalisierte ihm, Ruhe zu bewahren.

Der Alte nickte irritiert. „Ja, scho.“

Als sie zurück zum Präsidium fuhren, waren Veitl und Huber ungefähr genauso schlau wie vorher. Veitl blätterte Hubers Notizen durch und seufzte. „Mei, des gibt an saubern Bericht. Was soll i denn da eineschreibn? Des versteh i jetz scho, dass der den Fall loswerdn wollt, do hätt i a koa Lust drauf. Aber an mir bleibt's wieder hängen. Sauverein.“

Huber warf ihm einen Seitenblick vom Steuer des Polizeidienstwagens zu. „Warum machst'as denn dann?“

„Ja, was hab i denn für a Wahl?“, herrschte Veitl ihn an. „Jetz wenn i de Beförderung ned bald krieg, dann brauch i gar keine mehr! Bis sich des finanziell auswirkt, bin i doch in Pension!“

Huber sagte nichts. Eine Weile starrten sie, beide in ihre eigenen Gedanken versunken, aus dem Fenster.

Dann sagte Veitl plötzlich: „Lass mi da vorn raus, i muss mir no a Brotzeit kaufen.“

„Hat dir dei Frau keine einpackt?“

Veitl machte ein leidvolles Gesicht, Huber verstand. „Oder bist wieder auf Diät?“

Die Rotphase einer Ampel im Garmischer Zentrum nutzte Veitl, um aus dem Wagen auszusteigen. Bevor er die Tür zuschlug, sagte er noch: „Legst mir die Notizen aufn Schreibtisch? I muss mir da no was einfallen lassen. Aber erst brauch i was zum Essen! Wenn i Hunger hab, kann i ned klar denken.“

Herbst 2010

Die Hochzeit war ein rauschendes Fest, sehr japanisch und ein bisschen bayerisch. Außer der japanischen Verwandtschaft der Braut, die für die Feier eigens aus Tokio eingeflogen worden war, nahmen nur einige wenige Freunde des Bräutigams an den Feierlichkeiten teil. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch.

Der Abschied nach der Hochzeit fiel der jungen Braut noch einmal schwer. Zwar bereute sie ihren Schritt nicht, denn das Leben in München entsprach in allem ihren kühnsten Erwartungen, doch die Trennung von den Eltern und Geschwistern traf sie doch härter, als sie gedacht hatte.

Georg würde berufsbedingt mindestens zweimal im Jahr für einige Wochen in Tokio sein, somit hätte sie Gelegenheit, ihre Lieben wiederzusehen. Bis dahin hieß es nun erst einmal: Lebewohl.

Nach der Hochzeit ging das Leben des frischvermählten Paares in den Alltag über. Georg war viel unterwegs, Amaya viel allein zuhause. Ihr fehlte der Kontakt mit anderen. Japaner kannte sie keine in München, und ihre wenigen Sprachkenntnisse genügten nicht, um mit den Deutschen in Beziehung zu treten. Sie verbrachte viel Zeit im Internet, surfte auf japanischen Seiten und schaute über Internetdienste japanische Fernsehserien.

„Ich möchte einen Deutschkurs machen“, erklärte sie eines Abends beim Essen.

Georg sah sie überrascht an. „Wieso denn das?“, wollte er auf Englisch wissen.

„Ich lebe in Deutschland, da ist es doch normal, dass man auch Deutsch sprechen lernt, oder nicht?“, gab seine Frau zurück.

Doch Georg wiegelte ab. „Unsinn. Dafür brauchst du keinen Kurs. Du kannst hier lernen. Ich kauf dir ein Buch, das ist besser als jeder Kurs. Und du kannst fernsehen, das übt auch.“

Damit war das Thema für ihn vom Tisch. Amaya fühlte sich nicht ernstgenommen. Doch immerhin brachte ihr Georg wirklich ein Set mit Deutsch-Materialien mit, bestehend aus Buch, Übungsheft, Vokabeltrainer, CDs, DVDs und Lernsoftware. Amaya wertete das als gutes Zeichen und begnügte sich damit.

Kurze Zeit später jedoch bekam Amaya ein anderes Betätigungsfeld und das Deutschlernen rückte wieder in den Hintergrund zurück: Sie entdeckte nämlich, dass sie schwanger war.

Januar 2016

Veitl betrat die Metzgerei und stellte sich in die Reihe der Wartenden an der heißen Theke. Er betrachtete die Auslage mit knurrendem Magen. In seiner Brotzeittüte hatte er heute Morgen nur ein Knäckebrot mit einer hauchdünnen Frischkäseschicht und dicken Gurkenscheiben inklusive Schale darauf gefunden.

Veitl und seine Frau führten einen permanenten, zumeist wortlosen Kleinkrieg um seine Gesundheit.

Veitl liebte die deftige, bayerische Küche: Schweinebraten mit Knödeln und Sauerkraut, fette Pfälzer mit im heißen Fett angebratenen Kartoffeln, ein dick paniertes Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Pommes, oder auch einmal eine Mehlspeise.

Seine Frau und leider auch sein Hausarzt waren jedoch der Ansicht, dass er sich fettarm, gemüse- und ballaststoffreich und hauptsächlich fleischlos ernähren sollte. Mehr Bewegung mahnten sie auch an. Während Veitl diese gut gemeinten Ratschläge geflissentlich überhörte, führte seine Frau eine ausdauernde Umerziehung an ihm durch. Sie probierte die raffiniertesten Rezepte, kaufte hartnäckig im Bioladen exotische Dinge wie zum Beispiel Tofu und Sojamilch und überraschte ihn mit Dinkelplätzchen, Gemüsefrikadellen und Chiasamentortillas – einem Gericht, dessen Namen er weder aussprechen noch sich merken konnte.

Als Veitl an die Reihe kam, bestellte er bei der freundlichen Thekenkraft, die selbst große Ähnlichkeit mit dem grinsenden Schweinskopf an der Wand hinter ihr hatte, eine dicke Scheibe vom groben Leberkäs in der Semmel und eine Schale Kartoffelsalat dazu.

„I wünsch an Gutn, Herr Kommissär!“, verabschiedete sie ihn augenzwinkernd. Das schlechte Gewissen überschattete sein Mahl etwas, als er sich an einen Stehtisch stellte und mit der kleinen Plastikgabel den Salat in den Mund beförderte.

Immerhin auch Salat, dachte er trotzig.

Wahrscheinlich kannte die Metzgereifachangestellte seine Frau und würde ihr beim nächsten Einkauf brühwarm erzählen, dass er wieder bei ihr einkaufen gewesen war. Was dann zuhause los war, konnte er sich denken. Nichtsdestotrotz verspeiste er die verbotenen Leckereien bis auf den letzten Krümel, bevor er sich zu Fuß zurück zu seiner Dienststelle machte.

Und bewegt hab i mi a, erkannte er zufrieden und kehrte mit zum Schweigen gebrachtem Gewissen an seinen Schreibtisch zurück.

Dort kam ihm bereits seine Sekretärin entgegen und winkte mit einem Zettel herum. „Da sind Sie ja, Herr Veitl. Anruf für Sie!“

Veitl nahm die Notiz entgegen.

„Was, vom BKH? Was wollen na de von mir?“

„Es geht anscheinend um a Patientin, de steif und fest behauptet, Leichen gesehen zum ham“, erklärte die Sekretärin.

„Ah Herrschaft, und wieso muss i des scho wieder machen? Gibt's jetz da herin überhaupts keinen andren mehr? Des ganze lästige Zeug bleibt an mir hängen! I mag jetz dann vei nimmer!“

Wütend stampfte er an seiner Sekretärin vorbei und knallte die Tür zu seinem Büro zu.

Anja Fischer arbeitete schon mehr als zehn Jahre für die Polizeidienststelle in Garmisch. Ihren Chef, Kommissar Veitl, schätzte sie, das wusste er, wenngleich er selten ein persönliches Wort für sie übrighatte.

Anstatt der Nummer auf dem Notizzettel wählte Veitl die Durchwahl zu Hierls Büro. Als der abhob, polterte Veitl ohne Einleitung los: „Jetzt langt's ma aber! I war jetzt den ganzen Vormittag bei dem Narrischen da draußen und hab versucht, a vernünftiges Wort aus dem raus zum kriegen. Jetzt komm i grad zurück, dann soll i scho wieder im BKH anrufen, wegen a andren Narrischen, de irgendwelche Leichen gsehen haben will. Des kann jetzt aber wirklich der Sonnbichler machen. I mach ja scho de Vermisstensache da für ihn. Irgendwas muss der ja schließlich a machen, oder?“

Der Ranghöhere lenkte ein: „Ja, is ja in Ordnung. Ich sag's ihm.“

„Naa, i beschwer mi normal wirklich ned, aber in letzter Zeit krieg i do herin wirklich gnug! Alles bleibt allerweil an mir hängen! Aber wenn wieder a Beurteilung zur Beförderung ansteht, dann habt's mei Telefonnummer allesamt vergessen! I mach des nimmer mit!“

„Is ja gut. Ich hab's verstanden. Der Sonnbichler kümmert sich um's BKH. Aber i brauch bitte heute noch des Protokoll über die Zeugenbefragung wegen der Vermisstensache, gell?“, erwiderte der Vorgesetzte.

„Ja, ja ...“ Veitl knallte den Hörer auf die Gabel. Es klopfte.

„Ja, herein“, rief Veitl und sah von seinen Unterlagen auf.

Es war der Kollege Sonnbichler.

Veitl stöhnte innerlich auf. Der hat mir jetzt grad noch gfehlt!

Da er durch Sonnbichlers unerklärliche Weigerung, den Fall zu bearbeiten, Mehrarbeit auf dem Schreibtisch hatte, war Veitl auf den Kollegen nicht gut zu sprechen. Aber auch schon zuvor hatte Sonnbichler nicht gerade zu den engsten Vertrauten von Veitl auf dem Revier gehört.

Der jüngere Kommissar war ein Eigenbrötler, beteiligte sich aus Prinzip an keinem kollegialen Gespräch, erschien zu keiner Betriebsfeier, pflegte zu niemandem ein persönliches Verhältnis. Dienst ist Dienst, schien seine Devise.

Veitl war auch keiner, der jedes Wochenende mit den Kollegen um die Häuser zog, noch nie gewesen, aber die kompromisslose Abschottung, die Sonnbichler betrieb, war ihm suspekt.

„Was kann i für Sie tun?“, fragte er kurz angebunden.

„Ich komme nur wegen dem Fall am BKH“, gab Sonnbichler Auskunft.

Veitl seufzte und schob seine Papiere zusammen, an denen er gerade gearbeitet hatte. Also würde dieser Fall auch wieder nicht vollständig an ihm vorübergehen.

„Ja, und? Was war na da jetz?“

„Ich wollte nur Bescheid geben, dass ich nicht glaube, dass der Fall uns betrifft. Die alte Dame ist offensichtlich geistig verwirrt. An ihren Äußerungen scheint mir nichts dran zu sein.“ Sonnbichler wandte sich bereits wieder zum Gehen.

„Ja, wie?“, hielt Veitl ihn zurück. „Des überprüfen Sie aber scho, bevor Sie des einfach so behaupten, oder?“

Sonnbichler nickte knapp. Sein Gesichtsausdruck ließ vermuten, dass das eigentlich nicht zu seinem Plan gehört hatte.

„Ja, gell, weil des geht vei ned! Wir können da herin ned selbstherrlich entscheiden, welchen Hinweisen wir nachgehn und welchen ned! Wenn da was protokollarisch is, dann san mir verpflichtet, des a zum überprüfen!“

„Is ja gut. Ich prüfe“, knurrte Sonnbichler grantig und ging.

Veitl schüttelte nur den Kopf über den Kollegen.

Sommer 2011

Amayas Schwangerschaft verlief unproblematisch, bei den gynäkologischen Untersuchungen war Georg stets dabei und dolmetschte. Einmal kehrten sie noch nach Japan heim und zeigten sich der Verwandtschaft als glücklich werdende Eltern.

„Ist er für dich da?“, wollte Amayas Vater von seiner Tochter wissen. Seine Vorbehalte gegen ihre Partnerwahl hatte auch die Traumhochzeit nicht ausmerzen können.

Amaya bejahte.

„Kümmert er sich ordentlich um dich? Habt ihr genug zum Leben?“

„Mehr als genug. Wir leben sehr gut, Papa. Wirklich, alles in Ordnung“, bekräftigte Amaya.

Dann kehrten sie nach München zurück.

Die Wochen vergingen und Amayas Bauch wuchs.

Da eröffnete ihr Georg vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin, dass er noch einmal geschäftlich nach Tokio müsse.

„Ich möchte mitkommen!“, rief Amaya sofort.

„Das geht nicht, wie stellst du dir das vor? Du kannst in deinem Zustand nicht fliegen!“

In der werdenden Mutter keimte Panik empor. „Aber ich kann doch nicht alleine hierbleiben!“

„Was soll denn schon sein? Ich bin in zwei Wochen wieder zurück. Kein Grund zur Aufregung“, widersprach Georg.

„Was, wenn in der Zwischenzeit die Wehen einsetzen?“

„Dann rufst du dir ein Taxi und lässt dich ins Krankenhaus bringen. Das ist doch alles kein Problem!“

Georg schien die Ängste seiner Frau überhaupt nicht nachvollziehen zu können, die in dieser entscheidenden Phase ihrer Schwangerschaft nicht allein in München zurückbleiben wollte.

„Ich will das nicht! Lieber kommt unser Baby in Tokio zur Welt, dann hab ich meine Mutter und meine Schwestern. Das wäre sowieso besser!“, sagte Amaya hoffnungsvoll.

Doch Georg blieb hart. „Auf keinen Fall. Das Risiko, dass du dann im Flugzeug niederkommst, geh ich nicht ein! Mein Kind kommt in München zur Welt, da hat es die beste medizinische Betreuung, die man sich wünschen kann. Du bist hier in den allerbesten Händen. Dir kann nichts passieren.“

Diskussionen dieser Art folgten noch einige, doch ohne Ergebnis. Georg reiste ab und Amaya blieb allein zurück.

Januar 2016

„Der hätt des einfach so stehen lassen!“

Veitl echauffierte sich immer noch, als er am nächsten Tag, seinem wohlverdienten freien Samstag, mit seiner Frau am Mittagstisch saß.

„Is der neu bei euch?“, fragte Margarete.

„Naa, geh, von dem hab i dir doch scho öfters erzählt. Der is sowieso so komisch, der Typ. I mag so Leut ned. Der kommt mir selber vor, als hätt er was zum verbergen. So jemand können mir bei der Polizei ned brauchen.“

„Magst du noch ebs von der Guacamole?“, fragte Veitls Frau, statt auf seine Ausführungen einzugehen, und hielt ihm das Schälchen mit der bräunlich-grünen Paste hin.

Veitl verzog das Gesicht, fuhr dann aber doch mit der Messerspitze in die Glasschale und strich sich die Guacamole auf sein Vollkornbrot. „Was is'n des eigentlich, a Gurkenmole?“, fragte er, obwohl er nicht sicher war, ob er die Antwort hören wollte. Die kulinarischen Experimente seiner Frau waren ihm ebenso suspekt wie Kollege Sonnbichler.

„Eine Gu-a-ca-mole ist eine spanische Spezialität. Des Rezept hat ma d'Berndorfer Resi gegebn, des hat die direkt aus Spanien! Der ihra Tochter is doch in Barcelona verheirat“, erklärte Margarete nicht ohne Stolz.

„Aus Spanien. Aha. Also so a spanischer Schinken oder sowas, des wär mir halt lieber ...“

Veitl traf ein strafender Blick. Schnell beeilte er sich, von seinem Brot abzubeißen. Unter heftigem Kauen erklärte er: „Naa, aber schmeckt ja a gut. Doch ehrlich, Gretel. I hab's ja immer ned so mit deinen Öko-Sachen da. Aber des Gurkenzeug is ganz okay.“

„Da is aber keine Gurke drin, sondern Avocado“, konterte Margarete.

Das Telefon unterbrach die eheliche Kabbelei.

„Wer is'n jetzt des wieder? I hob heid frei!“, knurrte Veitl mit vollem Mund. „Glaubst, des hab i vielleicht dick, wenn ma ned amoi am Wochenende sei Ruah hod! Und dann a no beim Essen, Kreizbirnbammhollerstauern!“

Margarete erhob sich, um den Anruf entgegenzunehmen. „Des kann der ja nicht wissen, dass wir grad essen. Außerdem, wenn's nach dem gehn würdt, dann kannt bei uns nie jemand anrufn, weil du bist ja allerweil am Essen!“ Sie hob ab. „Veitl?“, meldete sie sich. „Ja, an Moment bitte, wir essen grad. Ich hol ihn.“

Veitl beeilte sich runterzuschlucken und sah seine Frau triumphierend an, die ihm das schnurlose Telefon hinhielt und ihm scherzhaft die Zunge rausstreckte.

„Polizeiinspektion eins, Schöninger“, meldete sich Veitl, immer noch feixend.

„Sei du froh, dass'd bei uns heraußen bist und ned in München drin. I weiß scho, i stör scho wieder beim Essen, gell, Flori? Tut mir leid, aber i brauch di ganz dringend.“ Es war Veitls Vorgesetzter Hierl.

„Was is'n scho wieder? Passt was mit dem Protokoll ned?“, fragte Veitl hörbar genervt.

„Nein, nein, des passt scho. Es is wegen der Sache vom Sonnbichler ...“

Veitls Faust knallte auf die Tischplatte, sodass sein Teller einen klappernden Sprung machte. Margarete zuckte erschrocken zusammen.

„Kreizkruzefix noch amal. Kann der Depp ned einmal was allein machen? Was is denn jetz scho wieder mit dem?“

„Des musst du dir bitte selber anschauen. Und beruhig dich, wenn du des siehst, wirst versteh, wieso i den da ned allein damit lassen will. Bitte, Flori ...“ Veitl knurrte etwas Unverständliches, dann ließ er sich die Daten durchgeben.

Im Aufstehen sagte er zu seiner Frau: „I muss noch mal weg. I kann dir gar ned sagen, wie mir des stinkt. Jetzt hab i scho wieder de Arbeit vom Sonnbichler am Hals. Als ob i sonst nix zum tun hätt. Aber des eine sag i dir, wenn de nächste Beurteilung ansteht, dann werden de Herrschaften mi endlich berücksichtigen, sonst können's mich amal kennenlernen!“

Margarete stand ebenfalls vom Tisch auf und beeilte sich, ihrem Mann seine Brotzeit einzupacken. Man wusste ja bei diesen Einsätzen nie, wie lang sie gehen würden. Und weil er sich gar so aufregte und ärgerte, packte sie ihm noch eine Scheibe von dem Geräucherten ein, das er so mochte.

Veitl traf am Seeufer ein, wo bereits ein Schlauchboot der Wasserwacht startklar gemacht wurde. Zwei Berufstaucher in Neopren standen im seichten Wasser.

Am Ufer warteten ein Kollege der Spurensicherung, der Gerichtsmediziner Mohsani und der unvermeidbare Sonnbichler. Veitl gesellte sich zu den Kollegen.

„Und? Was hamma jetzt da?“, fragte er, ohne jemanden direkt anzusprechen.

„Wie's ausschaut, hamma a Leich“, erklärte Mohsani sachlich.

Der gebürtige Kemptner mit türkischen Wurzeln wurde von seinen Kollegen Ali gerufen, obwohl sein Vorname eigentlich Peter war. Im süddeutschen Alpenvorland hatten es Leute mit nicht astreiner bayerischer Abstammung traditionell schwer, aber der Pathologe nahm es mit Humor.

„Und wie kommt ihr da drauf, dass in dem See a Leich sein könnt?“, fragte Veitl weiter.

Weil sich sonst niemand an dem Gespräch beteiligte, setzte Mohsani Veitl ins Bild. „Die Verrückte vom BKH hat irgendwas gebrabbelt, von wegen der ganze See sei voller Leichen.“

Veitl musterte Sonnbichler abschätzig von der Seite.

„Stimmt des?“

Sonnbichler nickte.

„Ja, und? Hamma scho was gfunden?“

Mohsani übernahm wieder. „Die Taucher san auf irgendwas gestoßen, jetzt brauch ma a bessere Ausrüstung. Vor allem a gscheide Beleuchtung.“

Die Taucher befestigten sich gegenseitig starke Stirnlampen an den Köpfen. Danach stiegen sie in das Schlauchboot und paddelten auf den See hinaus.

Es war schon dämmrig, obwohl es noch früher Nachmittag war, und über den Berggipfeln in der Ferne hingen dicke, dunkle Wolken, die Schnee verhießen. Die vier Männer am Ufer kniffen die Augen zusammen und starrten erwartungsvoll auf den See.

Eine Weile gab es nicht viel zu sehen. Die beiden Taucher ließen sich rückwärts aus dem Boot kippen und tauchten ab. Nur die gleichmäßigen, konzentrischen Kreise auf der Oberfläche zeigten, wo sie sich unter Wasser befanden.

Veitl fröstelte.

„Auf was warten mir etz da eigentlich genau?“, fragte er ungeduldig.

„Darauf, dass de was finden“, antwortete Mohsani.

Der Pathologe trat ebenfalls von einem Bein auf das andere.

„Was wär jetzt gwesen, wenn der See gfroren gwesen wär?“, fragte Veitl weiter.

„Dann hätten's warten müssen, bis der wieder auftaut.“

„Wahrscheinlich eh falscher Alarm“, brummte Sonnbichler, der etwas abseits stand.

Im großen Salon im ersten Obergeschoss stand Herbert Ableitner am Fenster hinter den verschossenen, bodenlangen Vorhängen und sah hinunter zum See. Obwohl der alte Regulator an der Wand gerade erst drei Uhr geschlagen hatte, war es bereits so düster, als bräche die Nacht herein. Trotzdem ließ sich das Treiben am Seeufer gut beobachten.

Karl-Heinz trat unbemerkt hinter ihn und blickte ebenfalls hinaus. „Was machen die denn da?“, fragte er so unvermittelt, dass Ableitner erschrocken zusammenzuckte.

„Vielleicht gehen sie jetzt doch den Hirngespinsten von Marie nach.“

Karl-Heinz kniff die Augen zusammen. „Sieht ganz so aus. Ob sie was finden?“, fragte er in unbeteiligtem Ton.

Ableitner zuckte die Achseln. „Und wenn schon“, antwortete er.

Auf einmal durchbrach etwas die Wasseroberfläche und trieb auf dem ruhigen See. Erst dachten die vier am Ufer, es handele sich um einen der Taucher, der zurückkam, doch es war etwas anderes. Ein Paket oder etwas ähnliches, gut verschnürt und ziemlich groß. Alle starrten auf das seltsame Etwas.

Mohsani verstand als erster, was sie vor sich hatten.

„Scheiße ...“, entfuhr es ihm.

„Was is denn des?“, murmelte Veitl.

„De Leich.“

In diesem Moment kam ein zweites verschnürtes Paket nach oben. Die beiden trieben nebeneinander auf dem ansonsten glatten See. „No eine!“, rief Mohsani alarmiert.