6,99 €

Mehr erfahren.

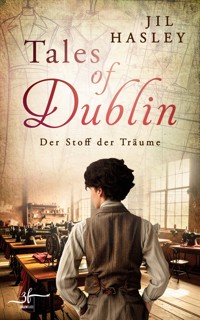

- Herausgeber: Zeilenfluss

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine emotionale historische Liebesgeschichte, die sich über Länder und Kontinente hinweg erstreckt.

Dublin, 1893. Teddy – einst Stallbursche, heute gefeierter Modedesigner – reist nach Australien. Doch seine Ankunft ist getrübt von der Nachricht, die er Cecily überbringen muss: Sein Halbbruder, Cecilys Ehemann Noah, ist tot.

Ihr Wiedersehen löst gemischte Gefühle aus, denn mit dem Aufeinandertreffen offenbart sich unerwartet die Aussicht einer möglichen Wende im Leben von Beiden. Gemeinsam brechen sie auf, um ihr Glück zu suchen.

Aufgrund eines plötzlichen Hilferufs ihres Freundes und Geschäftspartners Colin Cooper kehren sie vorübergehend zurück in ihre Heimat nach Dublin. Doch wohin sie ihr Weg auch verschlägt, werden sie stets von Heimweh, politischen Spannungen und ihrer Vergangenheit eingeholt.

Teddy und Cecily verbindet längst mehr als Freundschaft, nun müssen sie sich allerdings fragen, ob sie zueinander gehören, und wo ihre Zukunft wirklich liegt …

Dies ist der dritte Band der "Dublin-Saga" von Jil Hasley. Diese historischen Romanzen zeichnen generationsübergreifende Liebesgeschichten über Aufbruch, familiäre Verantwortung, große Träume – und die Suche nach einem Ort, an dem das Herz zu Hause ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

TALES OF DUBLIN

DER STOFF DER TRÄUME

DUBLIN-SAGA

Band 3

JIL HASLEY

Verlag:

Zeilenfluss Verlagsgesellschaft mbH

Werinherstr. 3

81541 München

_____________________

Texte: Jil Hasley

Cover: Grit Bomhauer

Korrektorat: Dr. Andreas Fischer

Satz: Zeilenfluss

_____________________

Alle Rechte vorbehalten.

Jede Verwertung oder Vervielfältigung dieses Buches – auch auszugsweise – sowie die Übersetzung dieses Werkes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet. Handlungen und Personen im Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

_____________________

ISBN: 978-3-96714-589-2

Sämtliche politischen Anschauungen und Erwähnungen dienen lediglich dem Handlungsstrang und geben nicht die Meinung der Autorin wieder. Auch erhebt die Autorin trotz ausführlicher Recherchearbeit keinen Anspruch auf die vollständig korrekte Wiedergabe tatsächlich geschichtlich stattgefundener Ereignisse.

PROLOG

Dublin, 3. April 1879

»Teddy, wach auf.«

Unwirsch wurde er aus seinem Schlaf gerissen, wenn auch erst nach mehrmaligem Wachrütteln.

»Los, steh auf, Junge. Der Lord schickt nach dir«, ließ Brewster nicht locker.

Augenblicklich wurde Teddy munter, purzelte mehr aus seinem Bett, als diesem zu entsteigen, und folgte dem Stallmeister hinauf. Lediglich eine mit Petroleum gespeiste Lampe spendete etwas Licht und ließ die beiden die Treppenstufen schemenhaft erahnen, obgleich sie sie wohl auch im Schlaf gefunden hätten.

Seit nun etwas mehr als zwei Jahren lebte Teddy auf Rockbrook Abbey, und noch immer waren ihm die hohen Gemäuer hin und wieder unheimlich. Welchen Arbeitsauftrag der Lord zu dieser Unzeit wohl für ihn hatte?

»Hat er gesagt, was er von mir will?«

Mit einfachen Worten und der gewohnt direkten Art hielt er mit seiner Neugier nicht hinter dem Berg.

»Hat er nicht.«

Während Teddy anhand Brewsters karger Erwiderung vernahm, dass auch er von dieser Nachtaktivität nicht sonderlich angetan war, bemerkte er noch etwas ganz anderes.

»Warum stinkst du eigentlich so nach Rauch? Brennt es irgendwo?«

Brewster schwieg für einen Moment, ehe ein leises Murmeln folgte. »Es hat gebrannt.«

Alarmiert nahm Teddy zwei Stufen auf einmal, um aufzuholen.

»Wo? Doch nicht etwa bei meinen Eltern?«

»Teddy!«, ertönte Lord Riordans Stimme ungeduldiger als sonst, kaum dass die beiden das ausladende Foyer erreicht hatten.

Hoffend auf eine Entwarnung huschten Teddys Augen nochmals zu Brewster, der mit einem kurzen Kopfschütteln die Sorge des Siebzehnjährigen vertrieb.

»Was gibt es, Lord?«

* * *

Einen seltsameren Auftrag als diesen hatte Teddy wahrlich noch nie erhalten. Wie von der Tarantel gestochen trieb er sein Pferd an. In Windeseile hatte er sich nach Lord Riordans Ausführungen auf den Weg nach Dublin gemacht.

Angst hatte er nicht. Er fürchtete sich weder im Dunkeln noch vor nachtaktiven Tieren. Wäre der Auftrag nicht so über die Maßen nach seinem Geschmack gewesen, hätte er sich sicher lediglich geärgert, dass ihm soeben eine gesunde Portion Schlaf abhandenkam. Doch mehr Freude hätte Lord Riordan ihm nicht machen können.

Er sollte das Atelier des Hausschneiders Colin Cooper aufsuchen und diesen um ein paar Alltagskleider für eine Lady von zierlich bis durchschnittlich gebauter Figur bitten. Das Wesentliche stand in einem knappen Brief, den der Lord ihm mitgegeben hatte. Und auch hier ließ Teddy seine Neugier die Oberhand gewinnen und spitzte unerlaubt auf den Inhalt. Nur aufgrund dessen wusste er um den Gegenstand seines Auftrags.

Der kalte Wind wehte ihm unbarmherzig ins Gesicht. Leichter Graupel rieselte auf den vom Winter erschöpften Erdboden. Er hatte Glück. Der Mond erleuchtete durch die lose Wolkendecke halbwegs die von Schlaglöchern gezeichnete Straße. So galoppierte er durch die Nacht, bis sich endlich die ersten Lichter der Stadt ausmachen ließen. Er kannte den Weg zu Mr. Cooper, hatte er immerhin schon mehrfach etwas dort für den Lord abholen oder hinbringen dürfen.

Mr. Cooper lebte direkt hinter seiner Schneiderei. Geübt band Teddy sein Pferd an dem Abflussrohr einer Regenrinne an und gab sich keinen Augenblick des Durchatmens. Stattdessen begann er wie ein Wilder mit der Faust gegen die Eingangstür des Ateliers zu hämmern.

»Mr. Cooper?«

Er hörte es scheppern von drinnen. Dann war es still.

Während der Junge den Brief des Lords aus seiner Jackentasche kramte, riss ein wenig erfreuter kleinwüchsiger Mann die Türe schließlich auf und machte keinen Hehl daraus, dass er den unangekündigten Besuch nicht herzlich willkommen zu heißen gedachte.

»Sapristi, was hast du hier zu suchen, Bengel?«

»Scht, Mr. Cooper, Ihre Nachbarn …« Sogar Teddy hielt die Begrüßung für zu laut.

»Also, das ist ja wohl die Höhe –«

Um die Schimpftirade abzukürzen, fiel der Junge ihm kurzerhand ins Wort.

»Lord Riordan schickt mich.«

Und damit hielt er ihm den Umschlag entgegen, welchen der Mann ungeduldig aufriss und die darin enthaltenen Zeilen überflog.

Ein missmutiges Grummeln entwich ihm.

Im Nachtmantel und mit einer skurrilen Schlafmütze auf dem Kopf verschwand er wieder im hinteren Teil des Ateliers und forderte den Boten auch nicht auf, ihm zu folgen. Doch Teddy tat es einfach. Er betrat die gemütliche, überschaubare Schneiderei, in welcher eine kleine Glocke über der Eingangstür das Eintreten verkündete. Es war das erste Mal für Teddy, dass er das Atelier im Dunkeln zu Gesicht bekam. Und dennoch hätte er es selbst mit geschlossenen Augen als jenes identifiziert. Der Geruch verschiedenster Stoffe hing in der Luft und ließ ihn für eine Weile träumen.

Seit er denken konnte, übten diese Materialien einen großen Reiz auf ihn aus. Er hatte als Kleinkind bereits auf seiner Schiefertafel die kühnsten Kreationen von Kleidern und Anzügen gezeichnet.

Anfänglich hatten ihn seine Eltern dafür belächelt. Irgendwann später hatten sie dann begonnen, auf ihn einzureden, er solle sich realistischen Zielen widmen, sich mit Berufen beschäftigen, die für ihn erreichbar wären.

Bis heute begriff Teddy nicht, weshalb der Beruf als Schneider für ihn nicht erreichbar sein sollte. Doch das behielt er wohlweislich für sich. Zu viele Diskussionen waren der Ernüchterung schon vorausgegangen. Dem stummen Akzeptieren, dass man ihn nicht nachvollziehen wollte.

Es war ja nicht so, als wollte er einen Adelstitel erwerben. Doch letztlich hatte er sich schon vor Jahren damit abgefunden, dass er nicht auf Unterstützung im näheren Dunstkreis hoffen konnte. So träumte er also für sich allein von einer Zukunft in einem Atelier wie diesem.

Sanft ließ er seine Finger in der Nähe eines Stücks Seide entlanggleiten, ohne diese zu berühren.

»Hey, nimm deine dreckigen Finger von meinen Stoffen«, herrschte Mr. Cooper ihn an, nachdem er mehrere Petroleumlampen entzündet und damit für etwas Helligkeit gesorgt hatte.

»Ich hab nichts angefasst«, beteuerte der junge Mann.

Geduldig wartete er, während Mr. Cooper die Bestellung zusammenstellte, und widmete sich dabei aufmerksam all den Gegenständen, unfertigen Kreationen und Entwürfen, die auf dem Arbeitstisch verteilt herumlagen.

Der Schneider war in den hinteren Räumen des Ateliers verschwunden, und so vergaß Teddy Zeit und Raum. Er vertiefte sich in eine Skizzierung, die von Mr. Cooper stammen musste und erst vor wenigen Tagen entstanden war. Offenbar datierte dieser seine Zeichnungen und Entwürfe peinlich genau.

Ohne es aktiv wahrzunehmen und mehr unterbewusst griff Teddy nach einem leeren Blatt Papier, nach einem Stück Kohlestift und zeichnete eine der Kreationen in ihrer Form getreu nach. Doch dann begann er, Feinheiten nach seinem eigenen Gutdünken hinzuzufügen. Die Form des Ausschnitts, noch schlichtere Ärmel, ein raffinierter asymmetrischer Versatz im Rock.

Er war mit seinem Entwurf bereits fertig, während von Mr. Cooper noch immer jede Spur fehlte. Stolz blickte er auf die Skizze und ließ sie auf sich wirken. Es war eine von tausenden. Heimlich hatte er sich über lange Zeit bereits ganze Kataloge herangezeichnet, welche er unter einer losen Diele seines Zimmers versteckte.

Als er Schritte vernahm, fuhr er erschrocken zusammen, schob seine Zeichnung rasch unter die des Schneiders und wischte sich die Finger an der Hose ab. Die Kohle verschwand nicht und würde ihn wohl gleich verraten.

»So.« Mr. Cooper betrat wieder das Atelier, »Umdrehen.«

»Wie?«

»Du sollst dich umdrehen, sagte ich.«

Teddy tat, wie ihm befohlen. Ohne weitere Aufforderung ergriff der Kleinwüchsige die Arme des Jungen, der ihn bereits um ein Drittel Körpergröße überragte, und hängte ihm eine Art Rucksack auf den Rücken. Er band ihm den Sack aus dickem Material sogar um den Bauch, ehe er sein Werk kritisch beäugte und schließlich an den Fingerspitzen des Jungen hängen blieb. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen. Zu Teddys Überraschung folgte dann aber doch keine Rüge. Stattdessen entließ ihn der Schneider und schickte ihn wieder hinaus ins Dunkel.

»Vielen Dank, Mr. Cooper. Und tut mir leid, dass ich Sie gestört habe.«

»Nun, ist ja gut. Das nächste Mal reicht es, wenn du lediglich an der Tür klopfst, anstatt sie halb zu zertrümmern.«

»Verstanden.« Teddy grinste. »Bis bald, Mr. Cooper.«

Wie sehr er den Schneider bewunderte, wusste dieser mit großer Sicherheit nicht. Und wie immer hatte Teddy auch dieses Mal nicht den Mut und die richtigen Worte gefunden, es ihn wissen zu lassen.

Sich der kostbaren Fracht auf seinem Rücken bewusst machte sich der junge Mann wieder auf den Weg nach Rockbrook Abbey.

Nachdenklich sah Colin Cooper ihm hinterher. Er war ein recht wenig etikettierter Junge, und doch hatte er etwas an sich, das einen dazu brachte, ihn zu mögen. Allem voran war es sein offenkundiges Interesse an seiner – Colins – Leidenschaft. Dem Schneidern und Designen.

Sehr wohl hatte er mitbekommen, wie der Bursche an einer Skizze herumtüftelte, während er in den hinteren Räumen damit beschäftigt gewesen war, Lord Riordan eine kleine Anzahl Kleider für eine ihm unbekannte Lady zusammenzustellen. Auch hatte er die Kohle an den Fingern des Heranwachsenden registriert.

Was wohl in dem Kopf des Jungen vorging?

* * *

Bereits am nächsten Tag wurde das Rätsel um die unbekannte Lady gelüftet. Mit seiner stets autoritären Haltung setzte Lord Riordan die Dienerschaft auf Rockbrook Abbey darüber in Kenntnis, dass der unerwartete Gast in Kürze kein bloßer Besuch mehr sein sollte, sondern seine zukünftige Gattin.

Es handelte sich um die Tochter seines ehemaligen Parteikollegen Edmund Lawson. Ihr Name war Cecily Lawson, und sie war zweiundzwanzig Jahre alt. Noch nie wollte Teddy so recht einleuchten, wie Menschen einander ehelichten, ohne sich überhaupt wirklich zu kennen.

Seine Gedanken waren unterwegs, als er scharf angesprochen wurde.

»Hast du das auch vernommen, Teddy?«

»Was?«, entwich es dem jungen Mann zu schnell, was sogleich mit einem tadelnden Blick quittiert wurde.

»Konversationen mit der künftigen Ladyschaft haben lediglich dann stattzufinden, wenn es vonnöten ist.«

»Selbstverständlich«, bemühte sich Teddy um untertänigen Gehorsam.

Wenn es vonnöten war? Was sollte das heißen?

Wofür es diese Restriktionen brauchte, war eine weitere Sache, deren Sinn sich ihm nicht erschloss. Daher war er sich auch jetzt bereits sicher, dass es ihm äußerst schwerfallen würde, sich daran zu halten.

Wenige Minuten später hatten sich alle wieder darangemacht, ihren Tätigkeiten nachzugehen. Nur Teddy verdrückte sich gemeinsam mit Hazel und Ellie, der Hausdame, in den Küchenbereich im untersten Trakt, und nicht in die Stallungen.

»Was ist denn nun eigentlich geschehen?« Er stopfte sich eine kalte Kartoffel in den Mund und erhielt dafür einen Klaps auf die Finger.

»Wenn es für dich von Belang wäre, hätte man es dir bereits mitgeteilt, meinst du nicht?«, erwiderte Ellie etwas schroff, da sie durch das Heranzitieren des Lords hinsichtlich der mittäglichen Planungen in Zeitverzug geraten und zu beschäftigt war, dem Burschen seine auf dem Herzen liegenden Fragen zu beantworten. Zu allem Überfluss war auch noch Besuch angekündigt.

»Und wenn es keinen Grund gibt, ein Geheimnis darum zu machen, warum tun es denn dann alle?«

Darauf sollte er keine Antwort mehr erhalten.

So zog er also von dannen, sinnierte vor sich hin und verließ das Haupthaus über den Dienstboteneingang auf der Hinterseite des Gebäudes. Wenn man von dort ins Freie trat, bot sich ein idyllischer Blick auf die umliegende Hügellandschaft des Dubliner Umlands.

Die Sonne schien. Allmählich erwachte alles zum Leben. Aufgrund des viel zu milden Winters begannen bereits die Rhododendronbüsche zu blühen. Hier und da spitzten die ersten Sumpfdotterblumen gelb hervor.

Seit Lord Riordan ihn unter die Fittiche genommen hatte, war Teddys Leben entspannter. Seine Aufgaben bestanden vornehmlich im Sauberhalten der Stallungen, im Pflegen der Pferde und im Ausführen diverser Botengänge, so wie jener in der letzten Nacht beispielsweise.

Er genoss seine Arbeit. Rockbrook war sein erstes Zuhause ohne die Eltern. Bis zu seinem fünfzehnten Lebensjahr hatte er mit ihnen auf einem Pachtanwesen unweit von Rockbrook gelebt, welches ebenfalls in Lord Riordans Besitz war. Dort züchtete Teddys Vater Jack seit Jahrzehnten erstklassige Pferderassen im Auftrag des Lords.

Daher kannte Teddy den Lord von klein auf, war dieser schließlich häufig zugegen gewesen. Ebenso waren sein Vater und er wiederum oft anlässlich etwaiger Angelegenheiten der Zuchttiere auf Rockbrook aufgeschlagen. So war es eines Morgens gekommen, dass Lord Riordan Jack den Vorschlag unterbreitet hatte, seinem ältesten Sohn eine bessere Zukunftsperspektive durch eine Anstellung auf Rockbrook zu ermöglichen.

Ein Teil in ihm schämte sich dafür, um der eigenen Zukunft willen die Eltern und seine Geschwister mit der vielen Arbeit auf dem Gutshof alleinzulassen. Doch wann immer er Freigang hatte, besuchte er seine Familie und sah ihnen an, dass sie zufrieden waren.

* * *

Er hatte des heutigen Tags Freigang erhalten, und so galt sein erster Gedanke der Familie. Querfeldein marschierte er also zum Anwesen seiner Eltern und genoss das leise Plätschern des Owendoher Rivers.

Seine Gedanken kreisten um die junge Lady, die dem Lord inzwischen ihr Jawort gegeben hatte. Teddy war ihr mittlerweile schon einige Male begegnet, und sie hatten sogar ein paar Worte miteinander gewechselt. Gut. Ein paar mehr Worte. Im Grunde waren es sogar lange, reichhaltige Konversationen gewesen. Aber was sollte er tun? Der Lady Antworten auf ihre Fragen verwehren und davonlaufen, nur um des Lords Anweisungen Genüge zu tun?

Sie war wirklich hübsch, mit ihrem gepflegten blonden Haar und einer stets sehr vornehmen Haltung. Doch einen glücklichen Eindruck hatte sie seither nicht gemacht.

Leider verspürte Teddy gegenüber Dingen, die ihm untersagt wurden, beständig eine besondere Neugier. So faszinierte ihn die junge Frau mehr, als gut für ihn war. Sich mit diesem Gedanken gleichmütig abfindend, betrat er die Stallungen und traf seine Schwester Amy in der ersten Box jenes Komplexes bei einer der Stuten an.

»Booh«, erschreckte er sie erfolgreich von hinten.

Sie zuckte zusammen, woraufhin der Striegel sogleich in seine Richtung geflogen kam.

»Teddy, du bist unmöglich. Der Lord setzt dir eindeutig zu wenig zu. So langsam könntest du an Manieren gewinnen«, polterte sie, während der Striegel über seine Hände wieder zurück zu ihr gelangte.

»Was du nicht sagst.«

Entspannt ließ sich der große Bruder in eine mit Stroh gefüllte Ecke plumpsen. Und da keine weitere Ansprache erfolgte, nickte er in Sekundenschnelle ein. Nur im Schlummer vernahm er noch Amys Hinweis, dass das Essen bald fertig sei.

Als Nächstes wurde er von Kutschengepolter wach. Für einen Moment grübelte er, welchen Besuch die Familie wohl erwartete. Neugierig erhob er sich, sortierte seine Kleidung, befreite sich von Stroh und versuchte, über das schmale Boxenfenster hinaus auf die Zufahrt zu blicken. Dennoch war er hierfür zu klein, obgleich er in den letzten Monaten schon wieder ein ganzes Stück gewachsen war. So dirigierte er also die Stute an die Wand, schwang sich auf ihren Rücken und wurde daraufhin überrascht.

Es waren Lord Riordan und seine Gattin.

Durch die offenen Stalltore versuchte er auszumachen, worum es ging. Doch sie standen einfach zu weit weg. Zu allem Überfluss begann sich die Stute unter ihm in Bewegung zu setzen.

»Heh Ebony, bleib doch stehen, du stures Vieh«, schimpfte er, doch da rutschte er schon von ihrem Rücken und verlor den Blick auf die Gäste und seinen Vater, der sich inzwischen zu ihnen gesellt hatte. Sie schlugen den Weg zum Haus ein, wie er über die Boxenwände durch das offene Tor beobachten konnte.

Er brauchte nicht lange, um sich klar zu werden, was er als Nächstes tun wollte. Und so folgte er ihnen. Sie hatten die Veranda gerade erreicht, als er sie einholte.

»Dad?«

Augenblicklich wandten sich ihm alle zu.

»Junge, was treibt dich hierher? Hast du keiner Arbeit nachzugehen? Nimm dir keine Freiheiten heraus, Bursche, nur weil du einen guten Herrn hast.«

Jack Murphy mochte beizeiten ein strenger Vater sein. Doch ebenso hatte er auch seine fürsorglichen Momente, und so mangelte es Teddy nicht an Geborgenheit.

Nun allerdings blickte ihn sein Vater mahnend an und stemmte dabei autoritär die Hände in die Hüften.

»Ich habe Freigang, stimmts, Lord Riordan?«

Hilfesuchend huschten die Augen des Jungen zu seinem Brötchengeber.

»Da hat er wohl recht. Ich stehe zu meinem Wort, ich habe es heute Morgen abgesegnet.«

»Dad, darf ich Lady Riordan alles zeigen? Ihr beiden habt doch sicher wieder geschäftliche Angelegenheiten zu klären, oder nicht?«

Sein Vater zögerte, wohingegen der Lord seine Position eindeutig in eine fürsprechende Haltung veränderte. Warum auch immer.

»Nun, das obliegt Lady Riordans Entscheidung.« Jack runzelte abwartend die Stirn, und insgeheim wusste Teddy, dass sein Vater ebenfalls nicht abgeneigt war, einen Moment mit dem Lord unter vier Augen zu haben. Ihm war längst aufgefallen, wie oft die beiden ihre Köpfe zusammensteckten und weitaus gewichtigeren Dingen als nur der Pferdezucht ihre Aufmerksamkeit schenkten. Und so nahm Teddy der Lady die Entscheidung einfach ab.

»Kommen Sie, MyLady. Ich zeige Ihnen die Pferde.«

Sie betraten die Stallungen, anschließend die Gerätescheunen und Nebenhäuser des Anwesens, ehe sie hinter dem Hauptstall zur alten Eiche gelangten. Eine Schaukel war an einem der massiven Äste angebracht. Und als Lady Riordan diese erblickte, steuerte sie, ohne zu zögern, darauf zu, setzte sich und schwebte einen Augenblick später in der Luft.

Diesen Ort liebte Teddy besonders. Viele schöne Erinnerungen waren ihm vergönnt, die an jenem Ort stattgefunden hatten. Familienfeste, tiefe Gespräche mit seinem Vater und seiner Schwester, manchmal auch mit seiner Mutter.

Und nun durfte Lady Riordan diesen Ort kennenlernen. Auf eine ungewöhnliche Art fühlte er sich in ihrer Nähe so verstanden wie bisher nirgends. Die junge Frau hatte bereits wenige Tage nach ihrer Heirat mit dem Lord einen Zugang zu ihm gefunden, den er eigentlich nicht hätte freigeben dürfen.

Sie hatten sich über seine Träume unterhalten. Und sie war – abgesehen von Amy – die erste Person gewesen, die ihn nicht dafür belächelte. Im Gegenteil: Sie stellte Fragen, war interessiert daran, wie er dorthin gelangen wollte, und ermutigte ihn, seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Er war ihr äußerst zu Dank verpflichtet. Doch auch darüber hinaus war etwas ganz Erstaunliches vonstattengegangen. Es war, als hätten sie ein geheimes, unausgesprochenes Abkommen geschlossen. Eines, das es ihnen erlaubte, unverfänglich miteinander umzugehen, alsbald niemand sonst zugegen war. Er genoss es, in ihrer Gegenwart nicht der einengenden Etikette Aufmerksamkeit schenken zu müssen, sondern einfach so sein zu können, wie er war. Und er spürte deutlich, dass es ihr ebenso erging.

Es war still geworden um sie herum, denn keiner von beiden sagte etwas. Allerdings gab Teddy schließlich dem intuitiven Drang nach, der jungen Lady Schwung zu geben. So landeten seine beiden Hände sachte auf ihrem Rücken und schoben sie an.

Der Wind wehte durch das frische Blätterdach der Eiche. Das ferne Wiehern der Pferde sowie Hundegebell versetzte die Szenerie in einen harmonischen Augenblick. Für Teddy waren diese vielleicht keine Ausnahme. Er und seine Geschwister waren häufig hier. Anders mochte es aber wohl für Lady Riordan aussehen.

Als er sich von ihr entfernte und gegen den dicken Stamm der Eiche lehnte, einen Grashalm zwischen den Lippen, registrierte er, dass sie die Augen geschlossen hatte und ihre Umgebung geradezu in sich aufzusaugen schien. Während er noch mit dieser Erkenntnis beschäftigt war, öffnete sie die Lider dann doch kurz darauf unvermittelt und musterte ihn.

»Es ist friedlich hier. Ich stelle mir vor, dass du eine schöne Kindheit hier hattest«, richtete sie sich an ihn.

»Schön ja, einfach nein.«

Er löste die verschränkten Arme und ließ die Hände in den Hosentaschen verschwinden.

»Ich musste von klein auf mit anpacken. Ich konnte kaum zur Schule, weil es viel zu tun gab, vor allem im Frühjahr und Sommer. Im Winter war es etwas ruhiger. Aber dann war es im Schulzimmer so krachkalt, dass ich mich nicht konzentrieren konnte. Die körperliche Arbeit tat ihr Übriges. Manchmal schufteten wir bis tief in die Abende. Und am nächsten Morgen war ich so wenig ausgeruht, als hätte ich gar nicht geschlafen. So etwas wie Langeweile habe ich nie kennengelernt.«

Genug vom Grashalm nahm er ihn aus dem Mund und ließ ihn zu Boden fallen.

»Höchstens unter Lord Riordans Fittichen«, fügte er leise hinzu und grinste dabei.

Seine Gesichtszüge spiegelten sich in den ihren wider.

Plötzlich erschien der Hütehund der Murphys auf der Bildfläche. Hechelnd trabte er auf die Lady zu und platzierte sich so, dass sie abrupt abbremsen musste, um ihn nicht wegzustoßen.

»Wie heißt das Tier?«, wollte sie wissen.

»Guardian. Dad erzählte mir einmal, dass er von einem Mädchen großgezogen wurde. Die Züchter haben ihn oft in der Obhut des Nachbarmädchens gelassen, und dort soll er ein sehr ausgeprägtes Beschützerverhalten entwickelt haben.«

Teddy überbrückte den Abstand und gesellte sich zu ihnen, streichelte das Tier ebenfalls.

»Tatsächlich? Das klingt nach einem tollen Hundeleben.«

Sie schmunzelte zaghaft.

Die Idylle wurde von Hufeklappern unterbrochen. Es war die Kutsche der Riordans. Und so war schnell klar, dass jeder wieder in seine Position zurückzukehren hatte. Der Moment der Unbeschwertheit war vorüber.

»Wir sollten uns zu den anderen begeben.« Die Lady erhob sich von der Schaukel, ehe beide gleichzeitig Lord Riordan unweit an der Stallmauer lehnend erblickten.

In Sekundenschnelle veränderte sich die Haltung der jungen Frau. Sie wirkte angespannter, kontrollierter. Und sie war vollkommen auf ihren Gatten fixiert. So beschloss Teddy, das Weite zu suchen. Sie würde sich sicherlich nicht noch einmal nach ihm umsehen.

* * *

Ein lauer Wind blies durch die Stallung, welche zu beiden Seiten geöffnet war. Brewster trabte die Treppen vom Heuboden herunter und betrat die Gasse.

»Teddy, ich muss dich später noch um einen Gefallen bitten«, wandte er sich an den Jungen, ehe er über das hintere Stalltor verschwand.

Noch einen?

Teddy kratzte sich unschlüssig an der Schläfe.

Gale Brewster kannte er, seit dieser vor vielen Jahren hier auf dem Anwesen eingestellt worden war. Und noch nie hatte dieser sich derart seltsam verhalten wie in den letzten Wochen. Und da Teddys Naturell schlicht von Neugier geprägt war, hatte er nicht lange stöbern müssen, um Gales Geheimnis zu lüften.

Er versteckte eine junge, schwerverletzte Frau auf dem Heuboden, die mit dem Leben zu ringen schien. Teddy wusste weder, wie es dazu kam, noch, wer sie war. Zuerst bestürzt, war es Brewster jedoch schnell gelungen, ihn zu beruhigen. Die junge Frau sei außer Lebensgefahr, so beteuerte er. Dennoch wollte er keine weiteren Informationen preisgeben.

Stattdessen bot er Teddy an, ihn für einige zusätzliche, unbewilligte Freigänge zu decken, wenn dieser dafür sein Geheimnis bewahrte. Wohl war dem Jungen bei der ganzen Sache nicht, doch er wollte sich keinen Ärger einhandeln. Daher entschied er, sich aus den Angelegenheiten anderer herauszuhalten.

Früh hatte er gelernt, dass es nicht immer sinnvoll war, mit allem Wissen, das einen erreichte, etwas anzustellen. Manchmal war es das Beste, Erkenntnisse einfach so stehenzulassen. Sein Vater hatte ihm diese Lehre vor nicht allzu langer Zeit erneut eingebläut. Nicht ohne Grund, wie Teddy hatte herausfinden müssen.

Erst kürzlich wieder war er in ein Gespräch zwischen seinem Vater und einem anderen Pächter hereingeplatzt und hatte Dinge hinsichtlich des irischen Widerstands aufgeschnappt. Informationen, derer er lieber nicht mächtig geworden wäre.

Ebenso verhielt es sich nun mit Gales Vertuschung.

Warum nur mussten Menschen immerzu etwas vortäuschen?

Die Lasten anderer setzten ihm zu und stimmten ihn dieses grauen Nachmittags bedingt missmutig. So kam es ihm nur gelegen, als Lady Riordan die Stallung betrat und geradewegs auf ihn zusteuerte.

»Guten Tag, MyLady.«

»Hallo Teddy«, sie strahlte über das ganze Gesicht, »ich habe Neuigkeiten für dich.«

Augenblicklich ließ er alles stehen und liegen und schenkte ihr seine volle Aufmerksamkeit.

»Schießen Sie los.«

Sie schmunzelte angesichts seiner saloppen Aufforderung.

»Ich habe mit Mr. Cooper ein Abkommen getroffen. Und dieses Abkommen betrifft auch dich.«

Sie war selbst ganz aufgeregt, und die Stimmung übertrug sich auf ihn.

»Ich verstehe. Und ich verstehe nicht?!«

»Nun. Ich bin mit Colin, ich meine Mr. Cooper, übereingekommen, dass es eine gute Investition in die Zukunft darstellt, wenn er dich ausbildet. Du sollst eine Schneiderlehre bei ihm beginnen.«

»Was?«

Ungläubig versuchte Teddy, ihren Worten zu folgen, denn sie klangen zu surreal, als dass er sie unmittelbar als Wahrheit hätte akzeptieren können.

»Du hast schon richtig gehört, Teddy. Also, was sagst du? Bist du bereit dazu?«

»Entschuldigung. Ja. Ich meine, nein. Ich brauche das Geld, das ich hier als Stallbursche verdiene, MyLady.«

Belustigt grinste die junge Frau, und er kam nicht umhin, festzustellen, dass sie wirklich Charme besaß und Menschen für sich einzunehmen wusste.

»Bei Mr. Cooper verdienst du das Doppelte, Teddy. Es ist alles geregelt.«

Immer noch wollten ihre Zusicherungen nicht ganz zu ihm durchdringen.

»Das Doppelte?« Perplex nahm er seine Brixton-Mütze vom Schopf und raufte sich mit beiden Händen durch das Haar. »Sie verschaukeln mich doch nicht, Lady Riordan? Nur weil Sie auf meiner Schaukel sitzen durften …«

»Über so etwas würde ich nie scherzen, Teddy. Du kannst mir glauben. Es ist alles geklärt. Sogar Lord Riordan hat es bereits abgesegnet.«

Die Augen des Siebzehnjährigen wurden glasig, und er musste schlucken, um nicht vor ihr in Tränen auszubrechen. Ohne auch nur den Versuch zu wagen, sich zurückzuhalten, trat er auf sie zu und schlang seine Arme um sie.

»Ich danke Ihnen, Lady Riordan.«

Er war jetzt schon so groß wie sie und dabei noch nicht einmal fertig mit dem Wachsen.

Stolz klopfte sie ihm auf den Rücken und erwiderte seine Umarmung freudig. Sie steckte so voller Euphorie, und er konnte kaum fassen, dass sein Glück ihr so viel bedeutete.

Sein Leben sollte sich von diesem Tag an drastisch verändern.

1

Teddy

Dublin, Mai 1893

»Einen Augenblick, ich bin gleich für Sie da«, ertönte die Stimme meiner Schwester durch das gemütliche Schneideratelier. Und noch während sie im Begriff war, sich umzudrehen, tat ich das, was ich besonders gut konnte.

»Booh.«

Sie zuckte zusammen und fiel mir sogleich schimpfend um den Hals. Monate hatten wir uns nicht gesehen. Und so war die Freude beiderseits groß.

»Amy, kleiner Hase«, ich drückte sie innig an mich, »wie ist es dir ergangen?«

»Was denkst du? Du hast mir gefehlt. Ohne dich ist es hier nicht dasselbe.« Auch sie entließ mich nicht zu schnell aus der Umarmung.

Ich wusste, was sie meinte. Auch für mich war es beizeiten eine Härte, meine Familie nicht um mich zu haben. Seit Jahren lebte ich nun die meiste Zeit in New York und bemühte mich darum, in regelmäßigen Abständen die Heimat aufzusuchen. Colin wurde nicht jünger, meine Eltern ebenso wenig.

»Wo hast du Colin denn weggesperrt?« Ich wunderte mich etwas. Keine zehn Pferde brachten den inzwischen hochdekorierten, weltberühmten Designer sonst vor der Abenddämmerung aus diesen vier Wänden.

»Er hat sich etwas hingelegt. Seit einigen Tagen geht es ihm nicht besonders.«

Ich wurde hellhörig.

»Was heißt ›nicht besonders‹?«

Sie zuckte nur mit den Schultern.

Seit gut drei Jahren ging Amy Colin nun schon im Atelier zur Hand, wenn auch nicht mit Euphorie und Tatendrang. Es war schlicht eine solide Arbeitsstelle im Trockenen, die der Familie zusätzliche Einnahmen brachte. Am liebsten hätte sie tagein, tagaus in den Stallungen unseres Vaters verbracht. Doch davon ließ sich leider kein Brot kaufen.

Mehr, um durch regelmäßige Nachrichten ein Bild über Colins Zustand zu erhalten, hatte ich Amy damals eindringlich gebeten, in jenem Atelier zu arbeiten, in welchem ich mein Handwerk gelernt hatte. Ich liebte diesen Ort. Noch mehr Platz in meinem Herzen vereinnahmte Colin Cooper. Mein Leben wäre ohne ihn heute nicht dasselbe. Er hatte mir alles mit auf den Weg gegeben. Er und Cecily.

Ich ließ meine Schwester zurück und war so frei, Colins privaten Wohnbereich über die Verbindungstür zu betreten. Es war warm. Die Luft war verbraucht. Und es war dunkel. Alle Vorhänge waren zugezogen.

»Colin?«

Ich hörte ein Rumpeln. Ob er wieder aus dem Bett gepurzelt war? Dem Geräusch folgend fand ich ihn benommen auf der Kante seines Sofas sitzen, sich mit den Händen über das Gesicht reibend, um offenbar wacher zu werden.

»Sapristi, musst du mich so grob aus dem Schlaf reißen?«

An seiner Stimmfarbe erkannte ich, dass es seine versteckte Art war, sich über meine Rückkehr zu freuen, und dass das Geschimpfe nicht im Mindesten als solches aufzufassen war.

»Ich freue mich auch, dich zu sehen. Colin, mein Freund.«

Glücklich ließ ich mich neben ihn plumpsen und schloss ihn offenherzig in die Arme, was er mit einem Tätscheln auf meine Schulter erwiderte.

»Seit wann bist du zurück?«, wollte er wissen.

»Ich bin gerade erst angekommen und direkt vom Hafen hierhergelaufen. Ich wollte dich zuerst sehen. Ihr fehlt mir.«

»Es hindert dich niemand daran, New York hinter dir zu lassen und heimzukehren. Berühmt genug bist du ja jetzt. Modedesigner Theodor Murphy.«

Ich verstand, wie er es meinte. Natürlich gönnte er mir den Erfolg. Doch gleichzeitig war er nicht der Einzige, den leichte Sorge hinsichtlich all des Trubels um meine Person beschlich. Auch mir wurde zunehmend bewusster, wie sehr sich mein Leben in den letzten Jahren verändert hatte. Und nicht alles war unbedingt erstrebenswert.

Beispielsweise vermochte ich keinen Schritt in New York mehr vor die Tür zu setzen, ohne innerhalb kürzester Zeit erkannt und angesprochen zu werden. Eine meiner Meinung nach unangebrachte Aufmerksamkeit wurde auf mich gelenkt.

»Was ist los mit dir? Fühlst du dich nicht gut?«

Geflissentlich winkte er ab und schob die Wolldecke von seinen kurzen Beinen.

»Nur der übliche, unerträgliche Kopfschmerz, der mich seit Gezeiten heimsucht. Nichts weiter.«

Waren es die Falten in seinem Gesicht, die sich seit meinem letzten Besuch vermehrt hatten, oder etwas anderes? Doch diesmal konnten mich seine Worte nicht sonderlich beruhigen. Er sah wesentlich verhärmter und erschöpfter aus. Vielleicht lag es aber auch an seiner angeborenen Kleinwüchsigkeit, die mit zunehmendem Alter zusätzliche Beschwerden verursachen konnte.

»Wie lange wirst du noch bleiben?«

»Nicht allzu lange. Ich werde in einigen Tagen nach Australien aufbrechen, um Noah und seiner Familie einen Besuch abzustatten.«

Bereits vor zwei Wochen hatte ich mich nach langem Ringen dazu entschlossen, Noah nach Australien zu folgen, nachdem Amy mich über jene Entwicklung informiert hatte. Ich traute seinem Entschluss, Irland den Rücken zu kehren, schlichtweg nicht. Ebenso wenig wohl war mir bei dem Gedanken, nicht zu wissen, wie es Cecily und Max nach Noahs Ankunft ergehen mochte.

»Nun, dafür brauchst du kein Ticket, junger Mann. Der Lord ist seit zwei Tagen wieder im Lande«, verkündete Colin beiläufig, als hätte er darüber informiert, was es am Vortag zum Mittagessen gegeben hatte.

»Pardon?«

Colin hielt es für überflüssig, sich zu wiederholen. Er wusste, ich hatte ihn bereits beim ersten Mal verstanden und benötigte lediglich einen Moment, um seine Worte endgültig zu erfassen.

»Aber er war im Januar doch erst abgereist. Kurz nachdem ich nach New York zurückgekehrt bin. Er war kaum mehr ein paar Wochen dort drüben. Und er ist ohne Cecily und Max heimgekehrt?«

»Gut kombiniert.«

Sonderlich hilfreich war Colins trockene Art soeben nicht, denn ich war wirklich geschockt. Diese Begegnung musste Cecilys Leben ordentlich aufgewirbelt haben. Auch das von Max.

»Hat er etwas über die Geschehnisse in Australien verlauten lassen? Irgendwelche Neuigkeiten hinsichtlich seiner Familie? Wie es ihnen ergeht?«

Als Nächstes bekam ich von ihm einen Blick zugeworfen, der mich stumm fragte, ob ich diese Worte gerade tatsächlich ausgesprochen hatte.

Natürlich.

Wir redeten hier von Noah.

Noah Riordan.

Meinem Halbbruder.

Einem Machtmenschen, der sich noch nie gern in die Karten hatte sehen lassen.

»Ich muss los.«

Aufgewühlt schnappte ich meinen Frühjahrsmantel, den ich soeben erst abgestreift hatte, und zog ihn mir wieder über.

»Selbstverständlich. Bestell Grüße von uns.«

Seine Worte waren mehr ironisch, da es Noah wenig kümmerte, von wem er Grußworte erhielt.

Colins Haltung versinnbildlichte geradezu das Gegenteil von meiner beunruhigten Person. Entspannt lehnte er sich auf seinem Sofa zurück und begann, einen Apfel zu essen.

Na, wenigstens konnte sich einer von uns ausruhen.

* * *

»Mom?«

Ich streckte den Kopf zu den Stallungen hinein, da im Haupthaus niemand aufzufinden war. Wo waren denn alle? Meine jüngeren Geschwister waren doch nicht wahrhaftig in der Schule?

»Teddy?«

Endlich. Ein Lebenszeichen.

Strahlend kam Mel, meine Mutter, aus einer der Boxen hervor und stürmte auf mich zu.

»Mein Junge. Du bist zurück! Du hast dich gar nicht angekündigt.«

Ich lächelte, glücklich über ihre aufrichtige Freude, mich zu sehen.

»Ich wollte euch überraschen. Wo sind denn die anderen?«

Dass ich vorhatte, nur kurz zu bleiben, verschwieg ich erst einmal. Trotz aller Dringlichkeit, Noah zur Rede zu stellen, ging meine Familie vor. So viel Zeit musste sein.

Dass sich allerdings dieser ebenfalls gerade hier befand, stellte ich Sekunden später fest, als seine Stimme hinter uns ertönte. Er betrat die Stallung in Begleitung meines Vaters Jack. Beide schienen äußerst angespannt, und augenblicklich registrierte ich die unheilvolle Stimmung.

Abrupt blieben beide stehen, als sie mich plötzlich vor sich hatten. Alle drei musterten wir einander. Sosehr sich unsere Leben auch unterscheiden mochten, so war doch unbestreitbar, dass wir zueinander gehörten. Charakteristische Merkmale im Aussehen belegten es. Auch wenn uns das nicht zu einem Herz und einer Seele machte.

»Teddy«, kam es von den beiden wie aus einem Mund.

Es wäre höflich gewesen, sie zu grüßen, doch mir kam nichts über die Lippen. Mit einem Mal fand ich mich in einem Strudel aus Überraschung und Skepsis wieder. Hin- und hergerissen zwischen der Zuneigung zu meinem Vater und der plötzlich wieder auftretenden Abneigung gegenüber meinem Halbbruder, beschloss ich, jedwede Gefühlsregung beiseitezuschieben, war diese soeben ohnehin ganz offensichtlich nicht von Belang.

Etwas ging vor sich.

»Was ist hier los?«, war also alles, das ich schließlich herausbrachte.

Der Gesichtsausdruck unseres Vaters wurde noch konzentrierter.

»Dad!«

Meine Aufforderung war eindringlich.

»Wir sind aufgeflogen.« Er trat auf mich zu, hielt meinen Arm fest und wollte mich auffordern, die Stallung mit ihm zu verlassen. Doch ich schüttelte ihn ab und blieb wie angewurzelt stehen.

»Was hast du gerade gesagt?«

Ich verlangte eine ausführlichere Erklärung, während seine Worte noch in meinem Kopf nachhallten. Wir. Er sprach von ›wir‹. Sein Blick, der zu Noah wanderte, offenbarte mir, dass auch mein Halbbruder aufgeflogen war. Aufgeflogen in diesem wirren Netz aus endlosen Kämpfen zwischen den Iren und den Briten. Ich war es so müde.

»Du auch?« Fassungslos starrte ich meinen Halbbruder an.

Noah, der gerade einmal vor zwei Tagen seinen Fuß auf irischen Boden gesetzt, seine Familie im Stich gelassen hatte und nun vor mir stand, nicht einmal mit der Wimper zuckend.

»Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen Laura aus der Schusslinie schaffen«, drängte mein Vater.

Bestürzt erkannte ich eine aufsteigende Panik in seinen Augen. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Es blieb wahrhaftig keine Zeit mehr für weitere Erläuterungen. Und so trat ich nur paralysiert einen Schritt zurück, während mein Vater einen auf mich zumachte und mich für einen kurzen Moment eng in die Arme schloss.

Als er daraufhin meine Mutter inniglich küsste und ihr »Ich liebe dich« zuflüsterte, musste ich um Fassung ringen. Es war das erste Mal, dass ich ihn das zu ihr sagen hörte. Auch wenn er es ihr stets gezeigt hatte. Mit Worten der Zuneigung war er schon immer sparsam umgegangen.

Dann verschwanden sie mit den beiden bereits gezäumten und gesattelten Pferden, die ich vorher gar nicht wahrgenommen hatte.

Meiner Mutter liefen stille Tränen über die Wangen.

2

Cecily

Perth, Mai 1893

Gedankenversunken wischte ich mit dem Lappen wohl schon zum achten Mal über die Tischfläche.

»Ich denke, er ist nun sauber genug.«

Die Bemerkung meines dreizehnjährigen Sohnes holte mich zurück in die Gegenwart. Während seine Worte von einem sanften Schmunzeln begleitet waren, fand ich auf seiner Stirn gleichzeitig Sorgenfalten, die er in seinen jungen Jahren noch nicht haben sollte.

»Mom, ist alles in Ordnung? Irgendwie starrst du in letzter Zeit nur noch in die Luft.«

Seine Beobachtung war richtig. Ich grübelte unentwegt. So wie jetzt gerade schon wieder.

»Mom?«

»Tut mir leid, Maxchen.«

»Mom. Was ist eigentlich los? Seit Dad fortgegangen ist, bist du anders. Du spielst auch nicht mehr. Du hast den Flügel nicht ein einziges Mal angerührt, seit er weg ist.«

Ich ließ mich auf einem der Stühle nieder, und er tat es mir gleich, während er, die Hände auf den Tisch gestützt, verharrte, als wartete er auf eine plausible Begründung für mein Verhalten. Ob es zu früh war, ihn an meinen Gedanken teilhaben zu lassen?

Seit Noahs Fortgang hatte sich an unserem Alltag nicht viel verändert und doch irgendwie alles. Die Abläufe waren die gleichen, doch das Gefühl, welches mich dabei begleitete, war seitdem grundverschieden. Mit einem Mal verspürte ich den unbändigen Drang, diesen Ort hinter mir zu lassen, obwohl er mir so sehr zur Zuflucht geworden war.

Es war beinahe, als wäre dieses Stückchen Erde kontaminiert durch Noahs vorangegangene Präsenz. Überall wo ich mich aufhielt, auf Schritt und Tritt schossen mir Erinnerungen mit ihm durch den Kopf, die es mir beinahe unmöglich machten, einen ausgeglichenen Alltag zu führen.

Ich wünschte, dass es nicht so wäre. Doch ich konnte nun einmal nichts für meine Gefühle. Hinzu kam, dass das kleine Wesen in meinem Bauch mich ebenfalls stetig daran erinnerte, dass wir auf gewisse Art einen Verlust in der Familie zu tragen hatten.

Aus mir selbst nicht erklärlichen Gründen drängte sich mir immerzu die Frage auf, welche Zukunft ich meinen Kindern hier draußen auf der Farm bieten konnte.

»Mom?«

Schon wieder war es passiert.

»Max?«

Fragend zog er die Augenbrauen hoch.

»Max, was würdest du dazu sagen, wenn wir von hier fortgingen?«

Ich entschied mich intuitiv für Offenheit. Es hatte ohnehin keinen Sinn, mir weiterhin vorzumachen, ich würde es noch allzu lange hier aushalten. Jeder Tag erschien mir wie eine Zentnerlast.

Er antwortete nicht sofort darauf, was mir einmal mehr vor Augen führte, wie durchdacht er bereits für sein Alter war. Ich hatte solch ein Glück, ihn zum Sohn zu haben.

Manchmal wunderte ich mich gar darüber, wie gegensätzlich er zu seinem Vater war. Er wies kaum Merkmale von Noah auf. Weder äußerlich noch charakterlich. Stattdessen war mir von Tag zu Tag mehr, als hätte ich einen jüngeren Teddy vor mir stehen. Er musste viel von seinem Onkel geerbt haben.

So selten war dieses Phänomen nicht einmal. Ich ähnelte meiner Tante Marigold ebenfalls wesentlich mehr als meiner eigenen Mutter. Ich besaß viel von ihrer Statur und ihrem Wesen, wie mir soeben auffiel.

»Du kannst natürlich darüber nachdenken. Nimm dir Zeit.«

Ich war im Begriff, mich zu erheben, um ihn nicht unter Druck zu setzen, doch da rührte er sich.

»Ich würde diesen Ort hier vermissen.«

Ich ließ mich wieder in den Stuhl sinken.

»Aber die Welt ist groß, und es gibt so viel zu entdecken. Ich denke, ein Umzug würde uns nicht schaden. Ich bin alt genug, um dir mit dem Baby zu helfen. Und Tynie könnte vielleicht irgendwo Klavierunterricht nehmen, meinst du nicht, Mom?«

Ich musste mich anstrengen, um meine Tränen zurückzuhalten. Er dachte immerzu an andere.

»Wie wäre es für dich, Max? Das möchte ich wissen.«

»Wie ich schon sagte. Ich würde diese Farm vermissen. Bindi, Jackson und Kimba, Mortimer und die ganzen Tiere. Aber ich bin noch jung, und ich bin wissbegierig. Du kennst mich, Mom. Besser als jeder andere. Lass uns etwas Neues entdecken.«

An die lieben Menschen um uns herum hatte ich auch gedacht. Natürlich waren sie mir ans Herz gewachsen. Ohne Mortimer, den Verwalter der Farm, wären Tynie und ich heute vielleicht nicht hier. Als meine kleine Tochter das Licht der Welt erblickte, hatte es nur uns drei gegeben. Mit seiner Hilfe hatte ich diese Geburt überstanden.

Und ohne Kimbas Lebenserfahrung sowie sogar die ihrer Zwillinge Bindi und Jackson hätte ich es keine drei Tage in dieser rauen Gegend ausgehalten. Wir verdankten dieser jungen Aborigine-Frau so viel.

Das plötzlich auftretende Strahlen in seinen Augen brachte mich dazu, ihm zu glauben. Zumindest fast.

»Ich liebe dich, mein Spatz. Weißt du das?«

Diese elenden Gefühle. Immerzu gewannen sie die Oberhand in letzter Zeit, was vor allem an der Schwangerschaft liegen mochte. Und dennoch. Vor dem eigenen Kind zu weinen war das Letzte, was ich wollte.

»Oh Mom, ist doch gut. Du weinst zu viel. Das solltest du einstellen.«

Ich lachte leise über seine eher pragmatische Stellungnahme.

»Ist gut. Ich werde es mir zu Herzen nehmen.«

Er erhob sich und legte seine jugendlichen Arme um mich. So verweilten wir einen Moment lang, ehe er sich löste und neugierig seine braunen Augen auf mich richtete.

»Und wann werden wir fortgehen? Wenn das Baby da ist? Oder schon vorher?«

»Nun. Da das Baby derzeit noch sicher verräumt ist, spräche doch einiges dafür, neue Wege zu beschreiten, ehe es das Licht der Welt erblickt, dachte ich mir.«

Bestätigend nickte Max.

»Wann sagen wir es den anderen?«, wollte er wissen.

»Mach dir darüber vorerst keine Gedanken. Ich möchte zunächst noch einige Dinge regeln und mir in Ruhe überlegen, was es alles zu tun gilt, ehe wir den Rest involvieren. Ich denke, ich werde vorab auch mit deiner Tante darüber sprechen.«

»Werden wir morgen wieder die Coldwells besuchen? Ich habe Norick versprochen, mit ihm gemeinsam an seinem Projekt weiterzubasteln.«

Max verband eine großartige Freundschaft mit seinem Cousin. Seit sie sich vor vier Jahren kennengelernt hatten, waren sie unzertrennlich geworden.

»Das werden wir.« Ich schmunzelte sanft und drückte ihm liebevoll einen Kuss auf die Stirn.

* * *

»Du hast was vor?«

»Nun reagiere vielleicht noch etwas mehr über, Joy.« Leicht missmutig erhob ich mich und wanderte die Veranda auf und ab.

»Es ist ja nicht so, als ob du so etwas nicht schon einmal hinter dir gehabt hättest«, kommentierte meine Schwester.

»Ich weiß. Und wir haben es alle gut überstanden, findest du nicht auch?«

Ich konnte ihre Entrüstung nachvollziehen, und dennoch hatte ich mir eine andere Reaktion erhofft.

Unsere Kinder befanden sich, wie so oft, auf dem Baumhaus und tüftelten an einer selbst kreierten Schatzkarte, während Jolyne sichtlich um Fassung rang. Sie atmete tief durch und beschloss dann offenbar, meinem Unterfangen etwas mehr Gehör zu schenken.

»Und wann soll dieser Umzug stattfinden? Und wohin?«

»Es ist noch gar nichts geklärt. Und ich habe auch nichts anderes behauptet. Ich wollte dich lediglich wissen lassen, dass Veränderungen anstehen. Über die Einzelheiten werde ich mir in den kommenden Wochen Gedanken machen. Immerhin bleibt uns noch genügend Zeit bis zur Niederkunft.«

Ungläubig schüttelte Joy den Kopf, während sie mir mahnende Blicke zuwarf, die sich irgendwann in ein schelmisches Grinsen verwandelten.

»Du bist schon so ein umtriebiges Wesen, Cil. Ich glaube, das warst du seit jeher, wenn ich recht darüber nachdenke. Du warst wesentlich öfter außer Haus als Leo und ich.«

Versöhnlich ging ich auf sie zu, wie sie da in ihrem Korbstuhl saß. Ich legte meine Arme von hinten um sie.

»Ihr werdet mich doch unterstützen, oder, Joy?«

Beschwichtigend tätschelte sie mir den Arm.

»Natürlich. Wo denkst du hin? Aber lass dir gesagt sein, dass dein Unterfangen definitiv Hand und Fuß haben muss. Mit unausgeklügelten Ideen brauchst du mir nicht angelaufen zu kommen.«

»Selbstverständlich«, stimmte ich ihr uneingeschränkt zu, ehe ich mich wieder setzte und einen Schluck von meinem Tee nahm.

»Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, ob sich nicht über ColiCoo etwas machen ließe.«

»Mr. Coopers und Teddys Designermarke. Ich entsinne mich.«

»Teddy hat in New York einen beachtlichen Absatzmarkt geschaffen. Vielleicht ist es an der Zeit, die Marke auch nach Australien zu bringen?«

Selbst in meinen Ohren hörte es sich etwas utopisch an. Doch wenn ich daran zurückdachte, wie weit diese Marke gekommen war und unter welchen Umständen, so konnte ich nicht anders, als daran zu glauben, dass es auch diesmal möglich wäre. Wir waren dem Größenwahn damals tatsächlich beinahe verfallen, und doch waren unser Tatendrang und unser Glaube belohnt worden. Warum sollte es jetzt anders sein?

In Jolynes Gedanken schienen sich ähnliche Überlegungen abzuspulen, denn sie wetterte nicht augenblicklich gegen meine Vision. Im Gegenteil. Erfreut stellte ich fest, dass sie sich ernsthaft damit auseinandersetzte.

»Es wäre ein Anfang. Ihr seid befreundet. Ja, sogar verwandt. In diesem Fall dürfte es doch möglich sein, dass die beiden dir und deinen Kindern ein Startkapital vorstrecken, oder nicht?«

»Exakt.«

Ich strahlte über das ganze Gesicht. Allein die Vorstellung, meinen Alltag wieder zwischen Stoffen und Modepuppen verbringen zu dürfen, war geradezu beflügelnd. Ursprünglich war es einst Teddys Traum gewesen, den ich befeuert hatte. Sein Traum hatte mir damals so sehr am Herzen gelegen, dass ich mich heute so manches Mal darüber wunderte, wie es überhaupt dazu gekommen war.

Doch über all die Jahre hinweg in Dublin war seine Leidenschaft auch zu meiner Leidenschaft geworden. Und mehr denn je spürte ich, wie sich mein Impuls, mich Stoffen und Mode zuzuwenden – und nicht wie einst Noten und Musik –, gewandelt hatte.

Ich vermutete, es lag daran, dass ich mir damals in Dublin mit der Musik vermeintlich meine heile Welt erspielt und damit ein Gefühl von Schwerelosigkeit herbeizuschaffen versucht hatte. Auch nachdem wir hier in Australien Fuß gefasst hatten, setzte ich das Spielen fort. Auf jenem Flügel, den Noah mir einst geschenkt hatte.

Nach seiner Abreise allerdings hatte sich etwas in mir von einem auf den anderen Tag verändert.

Ich konnte nicht mehr spielen.

Und ich wollte auch nicht mehr spielen.

Ich vermisste es auch nicht.

Dafür spielte meine kleine Tochter umso lieber.

Ich liebte es zwar, Leontyne dabei zu lauschen, wenn sie spielte und sich immerzu neue Melodien und Variationen ausdachte.

Doch selbst rührte ich die Tasten seither nicht mehr an. Mir kam der Flügel mit einem Mal wie ein Fremdkörper vor. Beinahe wie ein Verräter, der mich im Stich gelassen hatte. Etwas, das mir die schönsten Melodien des Lebens vorgegaukelt hatte, nur um mich auf letzter Etappe fallen zu lassen.

Denn Noah war fort.

Und damit auch die letzte Illusion einer gemeinsamen Zukunft.

Seit einigen Wochen suchte mein Verstand daher nach einer neuen Aufgabe. Und wie von selbst hatten meine Gedanken an jener Geschäftsidee einer eigenen kleinen ColiCoo-Boutique zu tüfteln begonnen. Ein Block mit Konzepten füllte sich seither Seite um Seite. Ich roch geradezu die Stoffe, die Textilien und all das andere, das einen solchen Laden erfüllte. Es artete beinahe zu einer Obsession aus. In jeder freien Minute, die sich mir geboten hatte, waren meine Finger in die Schürzentasche gewandert, hatten Stift und Papier zutage befördert und weitere Ideen festgehalten.

Niemand wusste davon bis jetzt.

Nicht einmal Max.

Auf eine absurde Art und Weise fühlte ich mich dadurch zutiefst mit Teddy verbunden. So in etwa musste es ihm als Jüngling ergangen sein, als er weder bereit noch fähig gewesen war, der Welt zu zeigen, wozu er in der Lage war.

Ich vermisste ihn äußerst.

3

Teddy

»Was hat das alles zu bedeuten, Mom?«

Abgesehen davon, dass ich tiefes Mitgefühl angesichts ihres Aufruhrs empfand, war mir, als liefe uns die Zeit davon.

»Dein Vater, Noah und Laura befinden sich seit Beginn des Jahres im selben Informantennetz.«

»Es gibt einen Maulwurf?«

Noch niemals in meinem ganzen Leben hatten wir derartiges Vokabular so direkt und offen ausgesprochen. Stets war von ›Vaters Freunden‹, ›dem Schmied‹ oder ›Staatsvertretern‹ die Rede gewesen.

Zu keiner Zeit hatten meine Eltern mich konkret über den irischen Widerstand und all die dazugehörigen Vernetzungen aufgeklärt. Es war lediglich meinen dreisten Lauschereien zu verdanken, dass ich nun ausreichend im Bilde war, um die Aussage meiner Mutter einzusortieren.

Und ich war mir sicher, dass sie es wussten, sich meiner Kenntnisse gewahr waren. Auch wenn ich es ihnen beizeiten übelnahm. Sowohl die Heimlichtuereien als auch die Tatsache, dass wir als Familie stets in Gefahr waren durch all die Operationen, denen sich mein Vater anschloss.

Noch während mein Inneres inniglich hoffte, mein Vater, meine Cousine und Noah würden mit dem Leben davonkommen, vernahmen wir das Hufetrappeln einer Formation Pferde, was uns – ohne hinzusehen – prophezeite, dass die Gendarmerie im Anmarsch war.

Es waren zwei Constablers, gefolgt von vier Kadetten. Sie entstiegen dem Sattel und betraten ohne Anfrage die Stallung.

»Mrs. Murphy. Wir sind auf der Suche nach Ihrem Mann.«

Sie verloren keine Zeit.

»Und Sie sind?«

»Miller. Constabler Miller.«

»Ich weiß nicht, wo mein Mann ist«, erwiderte meine Mutter wahrheitsgetreu. So gesehen hatten wir tatsächlich keinen Beweis dafür, dass Vater den direkten Weg zu Laura eingeschlagen hatte. Er war gegangen, ohne uns über sein Ziel in Kenntnis gesetzt zu haben.

»Mrs. Murphy. Wir beide wissen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Lassen Sie mich ehrlich sein: Ihrem Gatten droht so oder so das Strafgericht. Je eher er sich ergibt, desto wahrscheinlicher liegen seine Chancen für eine milde Rechtsprechung.«

Die süffisante Art des Contablers war mir ein Dorn im Auge, und so gab ich mir nicht einmal Mühe, mich zurückzuhalten. Es kam mir gelegen, dass ich ihn größenmäßig überragte. Das verschaffte mir noch etwas mehr Selbstbewusstsein. So baute ich mich vor ihm auf, stellte mich damit schützend vor meine Mutter und visierte ihn scharf.

»Sie haben meine Mutter gehört.«

Herablassend lächelte Miller und zückte seine Pfeife, welche er direkt vor meiner Nase anzündete. Wie ich diese Dinger hasste! Fast, als hätte er es gewusst.

»Nun denn. Gott segne Sie.«

Er winkte seine Truppe zum Gehen und schien sich kein bisschen schlecht dabei zu fühlen, dass er jenen Gruß soeben in absoluter Heuchelei geäußert hatte.

Im Bruchteil einer Sekunde, nachdem die Bagage hinter dem nächsten Dickicht verschwunden war, lösten meine Mutter und ich uns aus unserer Starre. Sie steuerte eine ganz bestimmte Box an und winkte mich zu sich.

»Nimm Diamond. Er ist der Schnellste von allen.«

Sie war kurz davor, in Schnappatmung zu verfallen.

Der Platz in meiner Brust wurde eng angesichts der Ängste, die sie und ich soeben auszustehen hatten. Deshalb bemühte ich mich besonders um Ruhe. Während sie dem Hengst noch die Trense anlegte, schwang ich mich schon auf den Rücken des Tieres und wartete nur noch darauf, dass sie einen Schritt zurücktrat, um mir den Weg freizumachen.

Hastig trieb ich Diamond in den Galopp, noch ehe wir die Stallungen verlassen hatten, und jagte ihn querfeldein über die Wiesen. Maulwurfshügel, etwaige Löcher, Erhebungen – all das musste der Hengst nun für mich meistern. Für uns. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihm diese Verantwortung aufzubürden.

Es galt, keine Zeit zu verlieren.

Meine Gedanken rasten.

Es war offensichtlich gewesen, dass Constabler Miller hinter meinen Verwandten her war. Und nachdem er meinen Vater soeben nicht hatte abführen können, allerdings bei seinem Abgang auch nicht den Weg nach Rockbrook Abbey zu Noah eingeschlagen hatte, war klar, dass sich der Trupp in Lauras Richtung zu bewegen gedachte – genau dort hin, wohin auch mein Vater und Noah unterwegs waren.

Ich musste unbedingt vor der Einheit die Talbot Street erreichen, den Ort, wo Laura bereits seit Jahren hauste. Das Leben meiner Familie hing davon ab. Minuten fühlten sich an wie Stunden. War der Weg nach Dublin schon immer so zäh gewesen?

Endlich an besagtem Ort angekommen, stellte ich mit Grauen fest, dass ich den Constablers nur wenige Sekunden voraus war, denn ich hörte den nun einschüchternden Klang einer Gruppe trabender Pferde bereits in der Nachbargasse.

Ich ließ den Hengst zurück, ohne ihn anzubinden, und stürmte in das Etablissement. Dem Grölen des Schenks gab ich nicht die geringste Aufmerksamkeit. Stattdessen packte ich ihn über den Tresen hinweg am Kragen und fragte nach Lauras Zimmer.

Mit weit aufgerissenen Augen sah er mich an und beantwortete meine Frage.

»Letzte Tür, links.«

Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich es ohne Umwege hierhergeschafft hatte. Noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben war ich hier gewesen. Doch jetzt war ich es. Und jede Sekunde zählte.

»Laura?«

Vehement klopfte ich an die Tür, die kurz darauf aufgerissen wurde.

Vor mir standen mein Vater, Laura und Noah.

Meine Familie.

»Sie kommen«, war das Letzte, das ich hervorbrachte, ehe mich mein Vater an der Schulter packte, in den Raum schubste und selbst in den Gang trat, die Tür schwungvoll hinter sich zuzog und uns damit den Zugang nach draußen versperrte.

Nachdem sie ins Schloss gefallen war, vernahmen wir nur noch sein Brüllen an uns.

»Geht in die Ecke.«

»Dad!«, entwich es mir kläglich.

Ich war erst achtundzwanzig. Ich war noch nicht alt genug, meinen Vater zu verlieren.

Bitte.

Sie durften ihn nicht erschießen.

»Laura, tu doch etwas!«, schrie ich sie an.

In jenem Augenblick fielen erste Schüsse.

Keine Rangeleien.

Keine Wortgefechte.

Nichts dergleichen war zu vernehmen gewesen.

Sie mussten einfach abgedrückt haben.

Wie versteinert verharrten wir an ein und derselben Stelle.

War es das?

War mein Vater nun tot?

Ich schnappte nach Luft.

»Laura, rede mit ihnen. Noah? Bitte.«

Ich flehte beide an, ohne genau zu wissen, worum eigentlich. Letztlich wahrscheinlich nur darum, am Leben zu bleiben.

Alles fühlte sich an wie ein Fiebertraum, aus dem ich nicht erwachen konnte. Es passierte so schnell und doch elendig langsam.

Ich fühlte mich wie in Watte gepackt, während ich gleichzeitig Tausenden von Nadelstichen erlag.

Laura war diejenige, die aktiv wurde und es schaffte, sich aus der Starre zu lösen. Sie klopfte mir noch für eine Sekunde beschwichtigend auf die Schulter, ehe sie zaghaft die Tür öffnete.

»Ich komme jetzt heraus«, kündigte sie sich der Einheit an, in der Hoffnung, sie mögen sie nicht augenblicklich niederstrecken. Zu spät erkannte ich, dass sie einen Revolver in den Rocksaum ihres Rückens geklemmt hatte. Eine Waffe, die man nicht benötigte, wenn man vorhatte, sich zu ergeben.

Meine Augen huschten hektisch zum Fenster hinüber, um eine Flucht abzuwägen. Doch Noah schüttelte nur wissend den Kopf. Sie hatten das Gebäude sicher bereits umstellt.

Er packte mich an beiden Schultern und richtete mich zu sich aus, blickte mir tief in die Augen.

»Teddy, hör mir zu.«

Im selben Moment fielen erneut Schüsse.

Viele Schüsse.

Es war ohrenbetäubend, und wir blieben beide nur wie angewurzelt stehen, blickten einander an.

Auf Augenhöhe.

Zwei Brüder, die sich zeit ihres Lebens kannten und einander doch so fremd waren.

Dann war es plötzlich still.

Hatte Laura sich ergeben?

War sie tot?

Mein Vater war es mit ziemlicher Gewissheit.

Noch während es in meinem Inneren auf Hochtouren arbeitete, veränderte sich Noahs Gesichtsfarbe mit einem Mal, und er begann Blut zu husten. Gerade so noch konnte ich ihn abfangen, bevor er unsanft auf dem Boden aufgekommen wäre. Stattdessen ging er langsam in die Knie. Und ich mit ihm. Sein Oberkörper kam auf meinem Schoß zum Ruhen.

»Noah? Noah?«, wimmerte ich.

Meine Lippen bebten, und die Sicht verschwamm vor meinen Augen. Hastig wischte ich mir über das Gesicht und beobachtete meinen Halbbruder dabei, wie er nach Luft rang.

»Warum …? Was …?«

Ich begriff nicht, welcher Verletzung er erlag. Bis ich schließlich Blut aus seiner Brust strömen sah. Er war getroffen worden. Mein Blick wanderte zur Tür und fand das Loch, durch welches sich eine Kugel ihren Weg zu seiner Brust verschafft hatte und nun im Begriff war, ihm das Leben zu nehmen.

»Bitte nicht, bitte nicht. Oh, bitte nicht, bitte nicht!« Ich weinte hemmungslos, beugte mich über ihn und hielt seine Hand fest. Noah rang ein weiteres Mal nach Luft und versuchte, etwas zu sagen. Doch es war bereits zu spät. Das Letzte, was ihm in seinem Leben gelingen sollte, war, mit einem friedlichen, ja beinahe lächelnden Ausdruck auf dem Gesicht einzuschlafen.

Meine Welt lag in Trümmern.

Und es war mir gleich, wenn man nun ebenfalls auf mich zielte.

Ich schrie aus Leibeskräften meinen Schmerz aus der Brust, gab nicht im Mindesten etwas auf die Anweisungen der hereinstürmenden Einsatzkräfte. Im Gegenteil. Ich brüllte sie an, rief üble Wörter auf sie hinab und ließ meiner unbändigen Verzweiflung freien Lauf.

Sie hatten meinen Vater auf dem Gewissen.

Meine Cousine.

Und meinen Bruder.

4

Cecily

Perth, August 1893

Ich parierte meine Stute durch und ließ sie auf der Anhöhe zum Stehen kommen. Es war die letzte Woche vor unserer Abreise, und etwas schwer wurde mir trotz allem ums Herz. Ich hatte diesen Ort liebgewonnen, auch wenn er Erinnerungen mit Noah barg.

Doch auch so viele gute Dinge waren hier geschehen. Ich hatte gelernt, für meine Familie zu sorgen, erfahren, was harte Arbeit bedeutete. Ich konnte mittlerweile kochen, Schaf- und Rinderherden zusammentreiben, Kängurus erlegen, auch wenn Letzteres nun nicht zu meinen liebsten Aufgaben zählte.

Durch Kimba kannte ich mich außerdem inzwischen gut mit Pflanzen, Kräutern und deren heilender Wirkung aus. Und ich beherrschte das Reiten mit einem Bein auf jeder Seite. Es war auch nichts Ungewöhnliches mehr, häufig Hosen statt Röcke zu tragen.

Sogar das Wetter konnte ich bis zu einem gewissen Grad vorausahnen. Ich löschte Brände, deckte Hausdächer wieder, nachdem Stürme diese davongetragen hatten, und half Kälbern aus reißenden Flüssen heraus.

Wenn ich meine Finger und Handflächen so betrachtete, mochte man dahinter wohl eher einen Mann vermuten. Ich hatte Muskeln aufgebaut, kräftige Oberarme, wo die anderer Frauen mehr einer Bohnenstange glichen.

Von hier aus konnte ich das gesamte Anwesen und das dazugehörige Umland überblicken. Das Haupthaus ruhte am Fuß der Anhöhe. Tynie und Bindi tobten auf der Veranda herum und vollführten irgendwelche akrobatischen Versuche.

Die Kookabooras saßen in den Wipfeln der Akazien und Eukalyptusbäume. Der Wind drehte und veranlasste das Windrad neben mir dazu, ein ächzendes Quietschen von sich zu geben, während es der Böe Folge leistete. Das Zirpen verschiedener Kriechtiere rundete das typische Klangbild dieses Ortes ab. Es war heiß heute. Und trotzdem diesig.

Zufrieden trieb ich die Stute wieder zum Vorwärtsgehen an und pfiff Keeper zu mir. Der Irish Setter, den Teddy uns damals mit auf den Weg gegeben hatte, begleitete unser Leben seither tagein, tagaus. Er war ein so treues Wesen. Und beinahe jedes Mal, wenn ich ihn ansah, tauchte für einen winzigen Moment Teddy vor meinem geistigen Auge auf. Wie er damals vor mir gestanden und mir ohne viele Worte und mit diesem Hund hatte versichern wollen, dass er an uns glaubte. Dass wir die Zukunft meistern würden.

Und er sollte recht behalten.

Ich erreichte die Scheune und befreite die Stute von dem schweren Sattel, bürstete ihr ein paarmal kräftig über den Rücken. Im Blickwinkel konnte ich Max dabei beobachten, wie er große Schritte zurücklegte und diese offenbar zählte. So als wollte er etwas abmessen.

Er machte sich eine Notiz auf einen kleinen Block und wiederholte das Vorgehen. Neugierig geworden, sperrte ich die Stute in eines der Paddocks und näherte mich meinem Sohn dann langsam, um ihn nicht aus dem Konzept zu bringen. Ich musste ihn nicht unterbrechen, denn er wurde von selbst auf mich aufmerksam.

»Welches seltsamen Unterfangens hast du dich denn da angenommen?«

»Ich vermesse die Farm.«

»Tatsächlich?« Ich staunte. »Und wozu?«

»Einfach so. Wenn ich mich irgendwann erinnern möchte an diesen Ort, könnte ich eine große Weide abstecken, und dann ist alles wieder da.«

Ich musste auflachen. Wie er allein auf diesen Gedanken kam, beeindruckte mich. Und ich freute mich über seinen Freigeist, über den Tellerrand hinauszudenken.

»Eine großartige Idee, Max.«

In der Küche angelangt, fand ich Kimba dabei vor, wie sie einen schmackhaften Eintopf zubereitete. Heute würden wieder einige Viehtreiber auf unserer Veranda verköstigt werden, daher gab es gut die dreifache Menge als üblicherweise.

»Das riecht köstlich, Kimba.«

Sie grinste nur keck, während sie einige Kräuter in den Topf rieseln ließ.

»Gibt es noch etwas zu erledigen?«

»Tisch decken.«

Also wappnete ich mich mit Geschirr und Besteck sowie einigen Stoffservietten. Auch diese stets sehr kurz angebundenen Konversationen würde ich vermissen. Kimba hatte sich nie dazu durchringen können, ihr Englisch zu verbessern. Ihrer Ansicht nach war es schlicht unnötig.

Und auf eine verworrene Art hatte sie sogar recht. Obgleich wir nie tiefschürfige Unterhaltungen geführt hatten, war der Gedankenaustausch mit ihr so manches Mal intensiver als mit Menschen, die viele Worte um nichts machten. Wie häufig hatte ich mich von ihr besser verstanden gefühlt als von Menschen, die meiner Sprache mächtig waren.

* * *

Nur eine Kerze brannte und erleuchtete mein Zimmer. Die Kinder schliefen, die Sonne war verschwunden und gab den unbeschreiblich schönen Sternenhimmel frei.

Ich saß an meinem kleinen Sekretär, der zum Fenster hin ausgerichtet war. Daher konnte ich sehen, wie Mortimer mit Keeper seine Abendrunde drehte. Sein Blick wanderte herauf zu mir, und aus einer Intuition heraus winkte ich ihn zum Haus, während ich mich erhob und mit der Kerze in der Hand die Treppenstufen hinunternahm.

Mit einer Flasche Whiskey und zwei kleinen Schnapsgläsern betrat ich die Veranda, die er zeitgleich mit mir erreichte.

»Auch einen Schluck?« Mit der Flasche wedelte ich in der Luft herum.

Er nickte nur und ließ sich neben mir auf der Bank nieder.

Angelehnt an die vom Tag aufgeheizte Hausfassade ließen wir das brennende Gefühl im Hals wirken und genossen die eigenartige Nichtstille des australischen Outbacks.

»Du wirst hier fehlen«, kam es irgendwann unvermittelt von ihm.

Seine Worte trafen unvorbereitet einen Nerv, der mir schlagartig Tränen in die Augen trieb. Mit einem Mal wurde alles sehr real. Diese Veränderung. Unser Umzug. Wir würden von hier fortgehen. In nur wenigen Tagen.