Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Viele Generationen lang hielten sich bulgarische Roma Tanzbären, um das Auskommen ihrer Familie zu sichern. Während der kommunistischen Ära und darüber hinaus geduldet, wurde diese ausbeuterische Praxis mit dem Beitritt des Landes zur EU endgültig verboten. Witold Szablowski hat sich nach Bulgarien begeben, um vor Ort mit den ehemaligen Bärenhaltern zu sprechen und die Bären in ihrem neuen Zuhause, einem eigens angelegten Wildpark, zu besuchen. Das irritierende Verhalten der Tiere dort erinnerte ihn an die Argumente ihrer einstigen Besitzer, die sich, in scheinbarer "Freiheit" der jungen Demokratie lebend, die alten Strukturen zurückwünschten. Bestürzt und fasziniert von dieser Geschichtsverklärung, setzte Szablowski seine Reise in anderen postkommunistischen Staaten fort. Auch dort traf er viele, die den Untergang des Realsozialismus nicht verkrafteten. Seine Gespräche mit Stalin-Verteidigern in Georgien oder Castro-Anhängern in Kuba sind Zeugnisse dessen, dass ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit für uns alle keine Selbstverständlichkeit ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

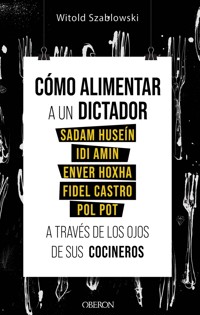

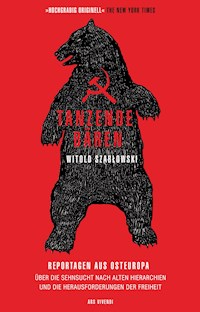

Witold Szabłowski

TANZENDE BÄREN

REPORTAGEN AUS OSTEUROPA

ÜBER DIE SEHNSUCH NACH ALTEN HIERARCHIEN UND DIE HERAUSFORDERUNGEN DER FREIHEIT

AUS DEM POLNISCHEN VON JOANNA MANC

ARS VIVENDI

Die Übersetzerin dankt dem Europäischen Übersetzer-Kollegium Straelen und der NRW-Stiftung für die Unterstützung bei der Übersetzung dieses Buches.

Anmerkung des Autors: Einige Namen der beschriebenen Personen wurden zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte geändert.

Anmerkung des Verlags: Auch wenn wir uns über die Problematik des Begriffs Zigeuner im Klaren sind, haben wir uns dazu entschieden, hierbei dem Wortlaut des polnischen Originals zu folgen.

Die Originalausgabe erschien erstmals 2014 und in aktualisierter Auflage 2018 unter dem Titel Tańczące niedźwiedzie bei Wydawnictwo Agora, Warschau

Copyright © 2018 by Witold Szabłowski

Copyright © 2018 by Agora SA

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage Juni 2019)

© 2019 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten

www.arsvivendi.com

Die Herausgabe dieser Publikation wurde durch das Polish Book Institute gefördert.

Satz: ars vivendi verlag

Fotos Innenteil: © Albin Biblom

Übersichtskarten: Wawrzyniec Święcicki

Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag

eISBN 978-3-7472-0045-2

Inhalt

Übersichtskarten

Einleitung

Erster Teil

I. Liebe

II. Freiheit

III. Verhandlungen

IV. Geschichte

V. Instinkte

VI. Winterschlaf

VII. Löwen nach Afrika

VIII. Kastration

IX. Tanzende Bären

X. Ende

Zweiter Teil

I. Liebe

II. Freiheit

III. Verhandlungen

IV. Geschichte

V. Instinkte

VI. Winterschlaf

VII. Löwen nach Afrika

VIII. Kastration

IX. Tanzende Bären

Der Autor

Die Übersetzerin

Übersichtskarten

Belitsa: In diesem Städtchen befindet sich der zwölf Hektar große Tanzbärenpark, in dem die Tiere die Freiheit lernen.

Drjanowez: Von hier stammen die Brüder Georgi und Stefan Marinow. Der erste fuhr mit seiner Bärin Wela die Schwarzmeerküste und die Jahrmärkte der bulgarischen Ortschaften ab. Der zweite war ein Meister in einer äußerst schwierigen Disziplin: dem Ringkampf mit einem Bären.

Getsowo: Hier wurden der Zigeunerfamilie Staniew 2007 die letzten drei Tanzbären Bulgariens abgenommen: Mischo, Swietla und Mima.

Yagoda: Ein Städtchen, das für seine namhaften – wenn auch ärmeren als jene aus dem Norden – Bärenführer bekannt ist. Die Bulgaren spöttelten, jeder Einwohner Yagodas würde sich neben seinem Haus einen Bären halten.

Loznitsa: In diesem Dorf wurde Genosse Pentscho Kubadinski geboren, der sich während des Zweiten Weltkriegs bei den Zigeuner-Bärenführern versteckte. Später wurde er einer der berühmtesten bulgarischen Kommunisten und ein enger Freund und Mitarbeiter von Todor Schiwkow.

Sofia: In der bulgarischen Hauptstadt konnte man noch vor ein paar Jahren Bärenführer in Straßenbahnen, Wohnsiedlungen und vor Geschäften und Lottoannahmestellen antreffen. Sie spielten die Gusla und hofften auf Spenden.

Warna, Goldstrand: Bevor Bulgarien der EU beitrat, konnte man in den beliebtesten bulgarischen Kurorten viele Bärenführer mit ihren Tieren antreffen.

Athen: Jeden Tag träumen hier Tausende Griechen davon, dass in ihrem Land endlich das beste und beglückendste System von allen einkehrt – der Kommunismus.

Belgrad: Viele Jahre versteckte sich hier – als Arzt für Naturheilkunde getarnt – der Kriegsverbrecher Radovan Karadžić.

Berat: Der Bauarbeiter Djoni zerstört hier Bunker, die Enver Hoxha bauen ließ.

Gori: Im Geburtshaus Stalins hüten seine Vestalinnen die Totenmaske des Generalissimus.

Havanna: Tausende Kubaner zittern, als sie die Meldungen über den sich verschlechternden Gesundheitszustand Fidel Castros hören. Die einen zittern vor Angst, die anderen vor Erregung, weil sie hoffen, dass bald der Wind der Veränderung auf ihrer Insel wehen wird.

London: Hier lebt Lady Peron zwischen dem Zugbahnhof Victoria Station und dem Busbahnhof Coach Station.

Mitrovica: Die Freunde Florent und Dušan machen sich von hier aus auf den Weg, um an Serben, die in den Kosovo zurückkehren, Hühner zu verteilen.

Medyka: Täglich passieren hier Tausende »Ameisen« die polnisch-ukrainische Grenze. Sie führen Wodka und Zigaretten nach Polen ein.

Narwa: Die Hauptstadt der Russen in Estland, in der selbst Polizisten kein Estnisch können.

Sierakowo Sławieńskie: Die Einwohner dieses kleinen Orts, der früher von der LPG lebte, gründeten im Rahmen der Armutsbekämpfung ein Hobbit-Dorf. Sie verkleiden sich als Tolkien-Figuren und bieten Geländespiele für Kinder an.

Tirana: Hier herrschte Enver Hoxha. Im Zentrum der Stadt erschreckt bis heute eine Pyramide die Passanten, die die Tochter und der Schwiegersohn des Diktators errichten ließen.

Einleitung

1.

Der Mann mit dem wehenden Haar und dem irren Blick war nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Sie kannten ihn hier von früher. Manchmal hatte er ihnen erzählt, wie großartig sie seien und dass sie zu ihren Wurzeln zurückfinden müssten. Wenn nötig, schob er eine eher unwahrscheinliche, doch äußerst fesselnde Verschwörungstheorie ein. Und sei es eine über Außerirdische. Um Aufmerksamkeit zu erregen. Und um Angst zu schüren. Weil er merkte: Wenn er Angst schürte, hörten sie ihm besser zu.

Sie hatten sich an seine Anwesenheit gewöhnt und daran, dass er manchmal mit todernstem Gesicht etwas sagte, das wirklich urkomisch war. Von Zeit zu Zeit trieb er sich am Rande des politischen Lebens herum, auch mal in der Nähe des Mainstreams, doch man betrachtete ihn stets als eine Art Kuriosum.

Bis sie sich eines Tages vor Verwunderung die Augen rieben.

Denn der Mann mit dem wehenden Haar, der kosmische Apokalypsen prophezeite, ließ sich bei dem Spiel um den höchsten Einsatz aufstellen. Und so wie früher schürte er wieder Angst; vor Flüchtlingen, vor Kriegen, vor Außerirdischen. Eigentlich war es egal, wovor. Ein wenig pumpte er das nationale Ego auf. Ein wenig machte er sich – in den Augen der sogenannten Eliten – auch lächerlich. Aber er versprach viel. Vor allem versprach er, die Zeit zurückzudrehen und dass es wie früher werden würde. Also besser.

Und er gewann.

Ihr wisst genau, wo das stattgefunden hat, nicht wahr? Ja. Ihr habt recht. Bei uns. Im postkommunistischen Ostmitteleuropa. Im Reich der Transformation.

2.

Das Reich der Transformation ist das Magma, das aus dem Vulkan »Die Sowjetunion und ihre Satelliten« herauszufließen begann – kurz bevor dieser explodierte und dann aufhörte zu existieren. Das heißt, das Magma war schon vorher da; schließlich gehören die Polen, Serben, Ungarn oder Tschechen sehr alten Nationen an. Doch seit dem Zweiten Weltkrieg lebten wir wie eingefroren durch die Vereinbarungen, die in Jalta zwischen Stalin, Roosevelt und Churchill geschlossen worden waren und uns der dunklen Seite der Macht überließen.

Der Einflusszone der UdSSR.

Die erste Welle des Magmas ergoss sich, als es am 4. Juni 1989 in Polen (fast) freie Wahlen gab.

Dann fiel die Berliner Mauer. Und danach gab es kein Halten mehr.

Kurze Zeit später zerbrachen die UdSSR und die ganze in Jalta vereinbarte Herrschaftsordnung.

Wir wurden frei. Polen, Serben, Ungarn, aber auch Esten, Litauer, Ukrainer, Bulgaren, Kirgisen, Tadschiken, Kasachen. Einem großen Teil der Welt wurde eine Freiheit zuteil, auf die er nicht vorbereitet war – und die er im Extremfall nicht mal erwartet oder gar gewollt hatte.

Ein großer Teil der Welt musste wieder auftauen und schnell lernen, wie diese Welt wirklich funktioniert. Wie er in ihr einen Platz für sich findet. Kurz gesagt – er musste lernen, was Freiheit bedeutet. Und wie er sie nutzt.

3.

Die Geschichte der tanzenden Bären erzählte mir Krasimir Krumow, ein bulgarischer Journalist, den ich in Warschau kennengelernt hatte.

Diesen Bären, sagte Krasimir, wurde jahrelang das Tanzen beigebracht, und sie wurden brutal behandelt. Die Bärenführer hielten sie direkt am Haus. Sie brachten ihnen das Tanzen bei, indem sie sie von klein auf schlugen. Dabei schlugen sie ihnen auch gleich alle Zähne aus, für den Fall, der Bär erinnert sich zufällig daran, dass er stärker ist als sein Führer. Sie brachen ihren Charakter. Gaben ihnen Alkohol. Viele Bären wurden abhängig. Und dann sollten sie den Touristen alle möglichen Kunststücke vorführen: tanzen, massieren, irgendwelche bekannten Leute nachahmen.

Doch mit dem Beitritt Bulgariens zur Europäischen Union 2007 war es plötzlich illegal, Tanzbären zu halten. Die österreichische Organisation Vier Pfoten eröffnete in dem Ort Belitsa, unweit von Sofia, ein spezielles Zentrum. Die Bären wurden den Bärenführern abgenommen und dort untergebracht. Die Peitsche verschwand, die Brutalität verschwand. Auch der Nasenring, der – wie die Leute von Vier Pfoten sagen – ein Symbol für die Gefangenschaft der Bären war. Ein einmaliges Projekt begann: Lebewesen, die nie frei waren, lernten die Freiheit. Schritt für Schritt. Langsam. Vorsichtig.

Das Zentrum von Belitsa wurde zu einem ungewöhnlichen Labor der Freiheit. Man brachte den Tieren bei, wie sich ein freier Bär bewegen sollte. Wie er sich um seine Zukunft kümmern, Winterschlaf halten, sich paaren, Futter beschaffen sollte.

Als ich Krasimir zuhörte, kam mir der Gedanke, dass ich selbst in einem ähnlichen Labor lebe. Seit in Polen 1989 die demokratischen Veränderungen begannen, spielt sich auch unser Leben in einem ständigen Labor der Freiheit ab. Es ist ein endloser Lehrgang darüber, was sie ist, wie man sie nutzt und welchen Preis sie hat. Auch wir müssen lernen, wie sich ein freier Mensch um sich selbst, um seine Familie, um seine Zukunft kümmert. Wie er isst, schläft, liebt. In den sozialistischen Ländern schaute der Staat seinen Bürgern nämlich sowohl in die Kochtöpfe als auch in die Betten.

Und ähnlich wie die Bären von Belitsa kommen wir mit der Freiheit mal besser, mal schlechter zurecht. Manchmal verschafft sie uns Zufriedenheit – aber manchmal weckt sie auch Widerstand in uns. Oder sogar Aggressionen.

4.

Ein paar Jahre nach dem ersten Treffen mit Krumow bin ich nach Belitsa gefahren. Ich wollte wissen, wie dieses Labor der Freiheit aussieht, und habe unter anderem erfahren:

* dass man für die Bären die Freiheit vorsichtig dosiert. Sie kann ihnen nicht auf einmal verabreicht werden, weil sie sonst an ihr ersticken würden;

* dass die Freiheit ihre Grenzen hat. Für die Bären ist diese Grenze ein elektrischer Zaun;

* dass die Freiheit für diejenigen, die sie früher nicht kannten, äußerst kompliziert ist. Den Bären fällt es sehr schwer, ein Leben zu erlernen, in dem sie sich selbst um alles kümmern müssen. Manchmal ist das eine unlösbare Aufgabe.

Und ich habe erfahren, dass für jeden Tanzbären in Rente der Moment kommt, in dem die Freiheit schmerzhaft ist. Was macht er dann? Er stellt sich auf die Hinterbeine und … tanzt. Er verfällt wieder in das, was die Mitarbeiter des Bärenparks ihm um jeden Preis abgewöhnen wollen: in das Verhalten eines Gefangenen. Er ruft nach seinem Führer, der zurückkommen und wieder die Verantwortung für sein Leben übernehmen soll. Soll er mich schlagen, mich schlecht behandeln, doch er soll mir diese verdammte Verantwortung für mein eigenes Leben abnehmen, scheinen die Bären zu sagen.

Und wieder kam mir der Gedanke, dass das nicht nur eine Geschichte über Bären ist. Sondern auch eine über uns.

5.

Die Leute mit wehendem Haar, die leichtfertig viel versprechen, schießen in unserem Teil der Welt aus dem Boden wie Pilze nach dem Regen. Und die Menschen folgen ihnen wie die Bären ihren Führern. Denn die Freiheit brachte ihnen nicht nur neue Farben, neue Möglichkeiten und neue Perspektiven.

Sie brachte ihnen auch neue Herausforderungen, mit denen sie nicht immer zurechtkommen; Arbeitslosigkeit, die sie im Sozialismus nicht kannten. Obdachlosigkeit. Oft einen Kapitalismus in entfesselter Form. Und so wie die Bären wären die Menschen manchmal froh, wenn ein Anführer käme und ihnen wenigstens einen Teil dieser Bürde von den Schultern nähme. Damit sie zumindest ein wenig ihre Wirbelsäulen entlasten könnten.

Als ich das Material für dieses Buch sammelte, dachte ich, es würde ein Buch über Ostmitteleuropa und unseren schwierigen Weg aus dem Kommunismus werden. Aber die Leute mit wehendem Haar und irrem Blick tauchen mittlerweile auch in Ländern auf, die den Kommunismus nie erfahren haben. Es stellte sich heraus, dass die Angst vor der sich verändernden Welt und die Sehnsucht nach jemandem, der uns die Verantwortung für unser Leben abnimmt, der uns verspricht, dass alles wie früher wird (also besser), universell ist. Und nicht nur wir im Reich der Transformation, sondern auch der halbe Westen lässt sich von Leuten mit wehendem Haar bezirzen, die nichts außer leeren Versprechungen anzubieten haben. Wobei sie die Versprechungen in raschelndes Papier einwickeln und so tun, als ob ein Bonbon drin wäre.

Und für dieses Bonbon stellen sich die Menschen auf die Hinterbeine und fangen an zu tanzen.

Freiheit tut weh. Und sie wird wehtun. Sind wir bereit, für sie größere Schmerzen zu ertragen als die tanzenden Bären?

Erster Teil

I. Liebe

1.

Georgi Mirtschew Marinow verbirgt den Kopf in seiner rechten Hand. Mit der linken schnippt er Zigarettenasche auf die Erde, die im bulgarischen Dorf Drjanowez eine intensiv braune, an manchen Stellen ins Rötliche wechselnde Farbe hat. Wir sitzen vor einem grau verputzten Haus. Marinow ist trotz seiner mehr als siebzig Jahre noch nicht gebeugt. In Drjanowez, das im Norden Bulgariens liegt und wo hauptsächlich Zigeuner leben, ist das eine Seltenheit.

Das gilt auch für die Frauen. An Marinows Türrahmen hängt eine Todesanzeige mit dem Foto einer Frau, die nur wenig jünger wirkt als er. Seine Ehefrau. Sie starb letztes Jahr.

Wenn man durch diesen Türrahmen aus dem Haus tritt und am Wagen, dem Maulesel und einem Haufen Gerümpel vorbeigeht, steht man vor einer Fläche gestampften Lehmbodens. Mittendrin: eine in die Erde gerammte Stange. An ihr angekettet hat die Bärin Wela fünfzehn Winter verbracht.

»Ich liebte sie wie eine Tochter«, sagt Mirtschew, den die Erinnerungen für einen Moment zu diesen Morgenstunden am Schwarzen Meer bringen, als er und Wela aneinandergelehnt ihre Nasen dem Meer entgegenhielten, am Weißbrot knabberten und sich anschließend auf dem langsam wärmer werdenden Asphalt auf den Weg zur Arbeit machten. Diese Erinnerungen lassen ihn dahinschmelzen wie damals die Sonne den Asphalt, und er vergisst die Zigarette, bis er sich an der Glut die Finger verbrennt. Erst dann wirft er die Kippe auf die rot-braune Erde und kehrt wieder ins Dorf Drjanowez zurück, vor das grau verputzte Haus mit der Todesanzeige am Haustürrahmen.

»Gott ist mein Zeuge, ich liebte sie so, als ob sie ein Mensch wäre«, sagt er und schüttelt den Kopf. »Ich liebte sie wie jemanden aus meiner eigenen Familie. Brot hatte sie immer mehr als genug. Den besten Alkohol. Erdbeeren. Schokolade. Hätte ich gekonnt, hätte ich sie auf meinem Rücken getragen. Wenn du also sagst, dass ich sie geschlagen habe, dass sie es schlecht bei mir hatte, dann lügst du.«

2.

Wela kam Anfang der traurigen 1990er-Jahre in das Haus der Mirtschews, als der Kommunismus zusammenbrach und mit ihm auch langsam die Kolchosen zugrunde gingen, die hier TKZS genannt werden – trudowo kooperatiwno zemedielsko stopanstwo. »Ich war Traktorist im TKZS in Drjanowez, habe einen Belarus-Traktorgefahren und mochte meine Arbeit sehr«, erzählt Mirtschew. »Wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich bis zum Ende meines Lebens in der Kolchose gearbeitet. Nette Leute. Die Arbeit war manchmal schwer, aber wir waren an der frischen Luft. Es hat uns an nichts gefehlt.«

Doch 1991 begannen beim TKZS die Entlassungen. Der Direktor ließ Mirtschew zu sich kommen und meinte, im Kapitalismus müsse ein Traktorist nicht nur Traktor fahren, sondern auch bei den Kühen, der Aussaat und der Ernte helfen. Georgi hatte schon oft Leuten auf anderen Posten geholfen und sah darin kein Problem. Doch der Direktor erwiderte, dass er das zwar alles verstehen würde, aber im Kapitalismus könne er höchstens drei und keine zwölf Traktoristen bezahlen – denn bis dahin waren es beim TKZS in Drjanowez zwölf gewesen –, selbst wenn sie alle multifunktional wären. Mirtschew wurde entlassen.

»Ich bekam mein Gehalt für drei Monate im Voraus, und dann auf Wiedersehen«, erinnert er sich. »Wenn du aus meinem Haus gehst und ein Stück nach rechts hochfährst, siehst du vom Hügel aus, was von unserer Kolchose übrig geblieben ist. Das war eine wunderschöne Kolchose, dreihundert Kühe, ein paar Hundert Hektar, hervorragend verwaltet! Dort haben vorwiegend Zigeuner gearbeitet, weil es den Bulgaren bei der Arbeit zu sehr gestunken hat. Heute ist alles zusammengebrochen, und die Zigeuner sitzen arbeitslos herum. Dafür wird in Rasgrad im Supermarkt deutsche Milch verkauft. Wie man sieht, zahlt es sich für die Deutschen aus, große Bauernhöfe zu haben, für die Bulgaren nicht.«

1991 musste sich Mirtschew eine grundsätzliche Frage stellen, die sich wohl jeder Entlassene stellt: Was kann ich sonst noch?

»In meinem Fall war die Antwort einfach«, sagt er. »Ich wusste, wie man Tanzbären trainiert.«

Schon sein Vater und Großvater waren Bärenführer gewesen, und sein Bruder Stefan arbeitete mit den Tieren, seit er die Schule beendet hatte. »Von der Familie bin nur ich in die Kolchose gegangen«, sagt Mirtschew. »Ich wollte ein anderes Leben ausprobieren, weil ich das Leben mit den Bären schon kannte. Ich bin ja mit den Bären groß geworden. Ich kannte alle Lieder, alle Kunststücke, alle Geschichten. Habe selbst zwei Bären meines Vaters mit der Nuckelflasche großgezogen. Als mein Sohn geboren wurde, wuchs er mit ihnen auf. Manchmal hab ich die Flaschen verwechselt, und der Kleine trank aus der des Bären und der Bär aus seiner. Als sie mich also entlassen haben, wusste ich eines: Wenn ich weiterleben will, muss ich so schnell wie möglich einen Bären finden. Ohne einen Bären werde ich kein Jahr überstehen. Wie ich einen gefunden habe? Warte, ich zünde mir noch eine Zigarette an, und dann erzähle ich dir alles.«

3.

»Ich bin ins Reservat Kormisosh gefahren. Das ist ein bekanntes Jagdrevier; angeblich hat Breschnew unseren Kommunisten eine Milliarde Lewa Schulden erlassen, nur damit sie ihn dort jagen lassen. Das erzählte mir ein Typ, der vierzig Jahre in Kormisosh gearbeitet hat, aber ich weiß nicht, ob es stimmt.

Doch zuerst musste ich nach Sofia fahren, zum Ministerium, das für die Wälder zuständig ist, weil ein Schulkumpel von mir dort arbeitete. Dank ihm bekam ich einen Bären-Bezugsschein für Kormisosh und fuhr dann direkt von Sofia zumReservat. Man kannte mich schon vom Hörensagen, weil mein Bruder Stefan früher öfter mit anderen Bärenführern hingefahren ist. Damals war Stefan eine richtige Berühmtheit, ist aufgetreten in einem sehr teuren Restaurant am Schwarzen Meer, in dem sogar Mitglieder der Kommunistischen Partei aus Sofia gegessen haben. Ein paarmal wurde er im Fernsehen gezeigt. Er war in ganz Bulgarien bekannt.

Stefan bekam seinen Bären aus dem Zoo in Sofia. Einmal ist ein betrunkener Soldat ins Bärengehege eingedrungen, die Bärin hatte gerade Nachwuchs, also griff sie den Mann an und hat ihn auf der Stelle erschlagen. Sie mussten sie einschläfern, so machen die das im Zoo, wenn ein Tier einen Menschen tötet. Stefan hat davon irgendwie Wind bekommen und ist hingefahren, um eins der Bärenkinder zu kaufen.

In diesem Restaurant am Schwarzen Meer, da sind erst Mädchen aufgetreten, die auf heißen Kohlen tanzten, und dann kam mein Bruder dran. Am Anfang lieferte er sich mit dem Bäreneinen Ringkampf, und am Ende massierte der Bär dem Restaurantleiter den Rücken.

Danach standen die Leute Schlange, damit der Bär auch sie massiert, und mein Bruder hat damit richtig gutes Geld verdient. Natürlich musste er mit dem Restaurantleiter teilen, aber es war genug für beide.

Ich fuhr also nach Kormisosh, der Forstmeister sagte, ich soll meinem Bruder Grüße ausrichten, und dann führten sie die Kleine raus. Sie war ein paar Monate alt. Das sind die besten, weil sie noch nicht so an die Mutter gewöhnt sind; die nehmen einen neuen Betreuer noch an und jammern nicht. Wenn du einen älteren Bären von der Mutter wegnimmst, ist der imstande, sich zu Tode zu hungern.

Die Kleine steht also vor mir und schaut mich an. Ich schaue sie auch an und denke: Wird sie zu mir kommen, oder wird sie nicht kommen? Ich gehe in die Hocke, strecke den Arm aus und rufe: ›Na komm, meine Kleine, komm.‹ Sie rührt sich nicht. Schaut mich nur an mit ihren kohlschwarzen Augen.

Glaub mir, du würdest dich in diese Augen verlieben.

Ich nahm Brot aus der Hosentasche, legte es in den leeren Käfig und wartete. Wieder schaute sie mich an. Sie zögerte einen Moment, aber schließlich ging sie rein. Da dachte ich: Du bist drin, also bist du mein. In Freud und Leid. Ich wusste ja, dass Bär und Mensch auch dreißig Jahre zusammenleben können. Das ist doch ein halbes Leben!

Ich bezahlte dreieinhalbtausend Lewa für sie und habe es keine Sekunde bereut. Sie hat sich gleich in mein Herz geschlichen.

Dieses Geld, das war meine Abfindung von der Kolchose, und dazu noch ein bisschen Geliehenes. Für ungefähr viertausend konnte man damals einen Moskwitsch1 bekommen.

1 Russ. Geländewagen.

Aber für einen Moskwitsch hat das Geld nicht mehr gereicht. Ein Stück mussten wir also mit dem Bus nach Hause fahren, und schon damals freute es mich, dass sich alle Kinder für meinen Bären interessierten und ihn streicheln wollten. Ich dachte, dass das ein gutes Zeichen ist und dass ich einen tollen Bären gefunden habe, einen freundlichen, der Sympathie weckte. Und dann dachte ich: Du wirst Walentina heißen, weil du eine wunderschöne Bärin bist und das ein wunderschöner Name ist, wie für dich gemacht.

Und dabei blieb es. Walentina, kurz: Wela.

Dann mussten wir in einen Zug umsteigen, und Wela fuhr im Gepäckabteil. Der Schaffner wollte kein Geld von mir für eine extra Fahrkarte, er fragte nur, ob ich erlaube, dass er sie streichelt. Natürlich erlaubte ich es. Aber ich bestand darauf, eine Fahrkarte für Wela zu kaufen. So bin ich nun mal – wenn es sich so gehört, dann muss man bezahlen und fertig. Ich habe für Wela wie für einen erwachsenen Menschen immer eineFahrkarte gekauft, ohne irgendwelche Ermäßigungen fürs Streicheln. Nur einmal blieb der Schaffner stur. Er sagte, jemand aus seiner nächsten Familie wäre im Krankenhaus und fürihn ist der Bär ein Zeichen, dass alles gut werden und diese Person Glück haben wird. Ich wusste, dass das für ihn wichtig war, also habe ich dieses eine Mal nicht bezahlt.«

4.

»Ich hatte ein großes Problem mit meiner Frau, weil ich heimlich nach Kormisosh gefahren war. Und als ich dann plötzlich mit einem Bären vor der Tür stand, hat sie einen Wutanfall bekommen.

›Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen! Wie sollen wir denn leben?‹, hat sie geschrien und ist auf mich losgegangen. Ich bin zurückgewichen und verzog mich wieder nach draußen.

Ich habe immer versucht, mich mit meiner Frau zu vertragen, und muss schon sagen: Es ärgerte mich, dass sie so schrie. Aber ich konnte sie auch ein wenig verstehen. Das Leben eines Bärenführers ist nicht leicht. Nun, man kann schon ganz gut damit verdienen. Siehst du dieses Haus? Das steht hier dank unserer Walentina. Am Meer habe ich an einem guten Tag mehr eingenommen als in einem Monat in der Kolchose.

Aber diese Arbeit hat ihren Preis. Du musst ständig aufpassen, dass der Bär nicht verwildert und dich nicht verletzt. Wela hat fünfzehn Jahre mit uns gelebt, aber man musste immer auf der Hut sein. Du weißt nicht, wann in deinem Bären der Instinkt erwachen kann. Iwan Mitew, ein Bekannter aus dem Nachbardorf, hielt sich seine Bärin auch fünfzehn Jahre. Er hatte sie in einem Zirkus gekauft, also konnte er davon ausgehen, dass es mit ihr überhaupt keine Probleme geben würde. Ihre Mutter und Großmutter hatten die Freiheit nicht gekannt, also mussten die Instinkte bei Iwans Bärin eigentlich abgestumpft sein. Bis er sie eines Tages nicht richtig angebunden hatte. Da hat sie sich losgerissen, drei Hühner getötet und sie gefressen. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Wela sind die Hühner auch öfter auf dem Kopf herumspaziert, aber sie ist nie auf so eine Idee gekommen. Doch bei der anderen Bärin ist es passiert. Ihr Instinkt ist erwacht, und sie fing an, meinen Bekannten, seine Frau und die Kinder anzugreifen. Sie wollte sie beißen, und das war ein Riesenproblem. Der Bär kennt leider keine Dankbarkeit und wird sich nicht daran erinnern, dass du ihn fünfzehn Jahre lang mit Mais und Kartoffeln gefüttert hast. Wenn er verwildert, wird er dich beißen.

Außerdem hat ein Bärenführer bei den Leuten nicht das beste Ansehen. Wir werden nicht geachtet. Mir hat das lange zu schaffen gemacht, und ich bin mit Wela nie, wirklich niemals hier in Drjanowez oder in den Nachbardörfern aufgetreten. Erst wenn ich in Schumen war, und das ist sechzig Kilometer von uns entfernt, holte ich die Gusla2 hervor und fing mit der Arbeit an.

2 Eine Schalenhalslaute, die mit einem einfachen Bogen gestrichen wird. Die Zigeuner spielten die Gusla, wenn sie mit ihren Tanzbären auftraten.

Als ich also einen kleinen Bären nach Hause brachte, wusste meine Frau ganz genau, wie das alles enden würde. Frauen sind sehr klug, und als meine Frau dieses kleine, zottelige Etwas sah, sah sie auch die Leute, die lachen würden, sah die im Regen zu verbringenden Nächte und das Herumziehen von Hof zu Hof für ein paar Münzen.

Aber ich kannte meine Frau, Gott hab sie selig, wirklich gut, und ich wusste: Wenn ihre Wut erst einmal verflogen ist, wird sie diesen Bären lieben wie ihr eigenes Kind.

Und ich hatte recht. Schon im ersten Winter drängte sie mich, für Wela so schnell wie möglich ein Dach zu bauen, weil das Tier fror. Und als es regnete, rannte sie mit einem Regenschirm zu dem Baum, an dem Wela angebunden war, damit ihr Bärchen nicht nass wurde. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte sie sie im Haus gehalten, wie manche Leute das in der Stadt mit ihren Hunden tun.«

5.

»Nachdem ich die Kleine hierhergebracht hatte, war mein größtes Problem so ein Major von der Miliz – oder hieß es schon Polizei? Ich erinnere mich nicht mehr, die Veränderungen gingen so schnell vor sich, dass der Mensch gar nicht hinterherkam. Der Mann hat erfahren, dass ich einen kleinen Bären habe, also kommt er zu mir und sagt: ›Bürger Mirtschew, ich habe gehört, dass bei euch ein Bär ist. Ich gebe euch sieben Tage, um ihn wieder loszuwerden.‹

Ich versuche, mit ihm zu diskutieren: ›Herr Major, wieso denn, er wurde doch legal gekauft. Ich kann beweisen, dass ichihn im Park von Kormisosh gekauft habe. Und außerdem, wenn ihr mir schon mit eurer Transformation die Arbeit nehmt, dann lasst mich wenigstens etwas anderes machen!‹

Aber der Major wollte nichts hören. ›Sie-ben Ta-ge‹, sagte er. ›Und ich möchte mich nicht wiederholen, Bürger Mirtschew.‹

Sein Verhalten war merkwürdig, denn damals gab es in unserem Dorf sechs andere Bären, darunter auch den meines Bruders Stefan. Warum blieb der Major gerade an mir kleben? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er genug von den Bären? Vielleicht wollte er Schmiergeld? Ich bin dem nicht nachgegangen. Es war eine ganz legale Sache, also gab es keinen Grund, ihn zu schmieren. Ich fuhr nach Schumen zu den Repräsentanten des Kulturministeriums und bat sie, auf meine Kosten in Sofia anzurufen und dort zu bestätigen, dass ich alle notwendigen Dokumente habe. Man durfte einen Bären nicht wild halten, ein Tierarzt musste ihn untersuchen. Das Kulturministerium wiederum musste bestätigen, dass mein Programm von hohem künstlerischen Wert war. Es bestätigte, dass ich alle Papiere habe, in Rasgrad gab man mir noch eine zusätzliche Bescheinigung, und der Major musste mich in Ruhelassen.

Und das tat er. Er sagte nur, er würde mich im Auge behalten. Ich habe ihn noch ungefähr zwei Mal gesehen, und dann verschwand er in der Versenkung.

Was zu tun blieb, war die Dressur. Es gibt zwei Schulen.

Manche Bärenführer gehen es hart an. Sie schlagen den Bären, ziehen ihn an der Schnauze, treten ihn.

Ich war nie so. Erstens ist das gegen meinen Charakter – ich bin einer von den Sanften. Zweitens hat mir mein Vater immer wieder gesagt, dass Gott alles sieht. Er hat dir diesen Bären gegeben, und wenn du diesen Bären schlecht behandelst, ist das so, als ob du Gott beleidigst. Ich glaube daran, weil viele Bärenführer die Erfahrung gemacht haben, dass Gott früher oder später das Böse bestraft.

Ein geschlagener Bär wird nur darauf warten, es dir heimzuzahlen. Ich hatte einen Bekannten, der seinen Bären mit einer Brandschutzschaufel schlug. Wenn das Tier eine Schaufel sah, hielt es sich zurück. Doch als sich mein Bekannter ihm einmal ohne Schaufel näherte, da hat ihn der Bär gebissen – und zwar so richtig.

Ein anderes Beispiel ist Iwan Mitew, derjenige, dessen Bärin die Hühner gefressen hatte. Der hat das Dümmste getan, was man nur tun kann. Er ist in Panik geraten und hat einen Jäger um Hilfe gebeten. Sie ließen den Bären in Richtung Wald laufen, der Jäger schoss und tötete das Tier. Und ein paar Monate später lebte auch Iwan nicht mehr. Das Herz. Ich sag dir, Gott sieht, was du mit deinem Bären machst, und früher oder später wird er dich dafür bestrafen.

Ich würde nie einen Bären schlagen. Und Wela? Mein Gott, wenn ich nur daran denke, schießen mir die Tränen in die Augen. Eher würde ich mich selbst schlagen.

Wie ich sie dressiert habe? Nun, ich fuhr mit ihr ein Stück hinters Dorf, hatte ein paar Bonbons und die Gusla dabei und fing an zu spielen. Irgendwie versuchte ich sie dazu zu bringen, sich auf die Hinterpfoten zu stellen. Und wenn sie stand – bekam sie ein Bonbon.

Sie kapierte sehr schnell. Erst später, als der Frühling kam, begann ich, ihr Dinge beizubringen, die komplizierter waren. Ich sagte zum Beispiel: ›Zeig uns, Wela, wie die Brautdie Hand des Bräutigamvaters küsst.‹ Und sie küsste wunderschön die Hände aller Damen, wofür wir, als wir schon durchs Land fuhren, sehr gutes Geld bekamen.

Bei uns gab es so eine berühmte Turnerin, Marija Gigowa. Sie war sehr bekannt, selbst als sie ihre Karriere schon beendet hatte. Manchmal stellte ich mich mitten in der Stadt hin und sagte: ›Zeig uns, Wela, wie die Gigowa ihre Medaillen gewonnenhat.‹ Und Wela sprang hoch, bewegte entzückend ihre Pfoten, und am Ende machte sie eine Verbeugung. Die Leute lachten, klatschten, knipsten Fotos, und wir verdienten unser Geld.

Es gab auch einen gewissen Janko Russew; ein Gewichtheber aus Schumen, Olympiasieger und fünffacher Weltmeister. Ich sagte: ›Zeig uns, meine Liebe, wie Russew Gewichte hebt.‹ Daging sie in die Hocke, beugte die Pfoten wie ein Gewichtheber seine Hände an der Hantel und schnaufte schwer.

Und als unser hervorragender Fußballer Christo Stoitschkow in Barcelona spielte, sagte ich: ›Wela, zeig uns, wieStoitschkow ein Foul simuliert.‹ Da legte sich Wela auf den Boden, fasste sich ans Bein und fing an zu röcheln.

Einige Bärenführer griffen politische Themen auf. Etwas über Schiwkow, seine Leute, die nächste Regierung. Besonders als Schiwkow gestürzt wurde, gab es Hunderte Witze über ihn.

Ich habe das nie gemocht. Erstens war es besser, sich nicht mit den Mächtigen anzulegen, weil ich noch meinen Major in Erinnerung hatte, der nur darauf wartete, mir wieder auf den Pelz zu rücken. Ob sich diese neue Regierung lange haltenwürde, wusste niemand, und der Major schien ewig zu bleiben.

Zweitens bin ich, und das war ich mein Leben lang, ein überzeugter Kommunist. Vor dem Krieg war ein Zigeuner ein Niemand. Dass wir nach dem Krieg alle Rechte bekamen, Arbeit, Wohnungen, dass die Leute lesen und schreiben lernten, dass die Bulgaren anfingen, uns wenigstens ein bisschen zu achten, verdanken wir einzig den Kommunisten.

Auch den Bulgaren ging es in den Zeiten des Kommunismus besser. Am Georgstag wird bei uns traditionell ein Lamm geschlachtet. Im Dorf konnte es sich fast jeder leisten, ein Tier für diesen besonderen Tag zu kaufen, um es zu essen. Heute werden nur noch ein paar geschlachtet. Und in der ehemaligen Kolchose, wo mehr als zehn Leute beschäftigt waren, arbeiten heute drei. Mal werden sie bezahlt, mal nicht. Wenn ich also höre, was dieser Kommunismus für eine verbrecherische Zeit gewesen sein soll, dann fühle ich mich schlecht dabei, weil die Menschen eine ganz andere Erinnerung daran haben.

Für mich war der Kommunismus eine wunderschöne Zeit. Ich bedauere geradezu, dass ich damals keinen Bären besaß. Die Leute hatten bessere Laune, waren glücklich. Und heute? Frustration. Jeder kümmert sich nur um seinen eigenen Kram.

Schau, dieser Junge, der vor dem Haus steht; das ist mein Enkel, Iwan. Der begabteste von meinen Buben. Er hat gerade Abitur gemacht, hat gute Noten, man wünscht sich ja, dass er weiterkommt.

Wenn sein Opa einen Bären hätte, würde dieser, solange er noch lebt, in einen Wagen oder Bus steigen, nach Warna oder Burgas fahren und Geld verdienen, damit der Enkel studieren kann. Und vielleicht hätten wir in ein paar Jahren einen Ingenieur in der Familie. Bei manchen Bärenführern war das so.

Aber ich habe keinen Bären. Ach, was soll ich sagen; der Junge hat das Abitur bestanden, und anstatt zu studieren, wird er sich nach einer Arbeit umsehen müssen.

Deshalb habe ich mich nie über die Kommunisten lustig gemacht. Aber einer meiner Bekannten riss Witze über den Zaren Simeon3, der bei uns Ministerpräsident war und der – als er die Regierung übernommen hatte – versprach, er würde inhundert Tagen das Leben aller Bulgaren verbessern. Und dieser Bekannte sagte zu seinem Bären: ›Zeig uns, mein Lieber, wie Zar Simeon das Leben der Bulgaren verbessert hat.‹ Da hat sich der Bär auf die Erde gelegt, seinen Kopf mit den Pfoten verdeckt und ganz laut gebrüllt.

3 Simeon Sakskoburggotski war von 1943 bis 1946 als Simeon II. noch minderjährig der letzte Zar des Zarentums Bulgarien und zwischen 2001 und 2005 Ministerpräsident der Republik Bulgarien.

Das war ein tolles Kunststück, das sehr gut zeigte, wie sich seit dem Ende des Kommunismus in Bulgarien alles verändert hat.«

6.

»Außer den Kunststücken wollten die Leute, dass sie der Bär massiert und behandelt. Wenn jemand sehr krank war und die Ärzte ihm nicht mehr helfen konnten, ging er zu einem Bärenführer. Der Bär legte sich dann auf den Kranken, und die Leute glaubten, die Krankheit würde auf das Tier übergehen; da es groß und stark sei, würde es nicht krepieren, sondern mit der Krankheit fertigwerden. Und ich sage dir, da war etwas dran, denn als ich die Jahrmärkte ablief, schaute ich jedes Jahr in denselben Dörfern vorbei. Bis heuteerinnere ich mich an die Daten aller Jahrmärkte in unserem Bezirk: Rusokastro – 6. Mai. Kameno – 24. Mai. Boyadzhik – 2. Juni und so weiter.

Auf diesen Jahrmärkten sah ich häufig Menschen, die noch ein Jahr zuvor den Eindruck gemacht hatten, dass sie bald sterben würden. Aber nachdem sich Wela auf sie gelegt hatte, wurden sie gesund. Sie kamen dann, um sich zu bedanken, und brachten ihr Süßigkeiten. Oft hörte ich: ›Es war Ihr Bär, der mir das Leben gerettet hat.‹

Die Massage ist noch mal was anderes. Es gibt nichts, das so gut gegen Rückenschmerzen hilft wie ein Bär. Der Mensch legt sich mit dem Gesicht zum Boden hin, und der Bär drückt seine Pfoten auf dessen Rücken und schiebt sie von oben nach unten. Die Ortsvorsteherin, die dich zu mir gefahren hat, sollte sich noch daran erinnern können, wie ich einmal mit Wela gekommen bin, um ihren Vater zu massieren. Sie war damals ein kleines Mädchen und hat schrecklich geweint, weil sie Angst hatte, dass ihrem Papa etwas passiert. Wir mussten so tun, als ob ich gehen würde, ihre Mama nahm sie mit in ein anderes Zimmer, und erst dann begannen wir mit der Massage. Und die hat geholfen. Solche Behandlungen waren das Einzige, womit ich in meinem eigenen Dorf einverstanden war. Mit Auftritten – niemals. Ich schämte mich. Aber eine Behandlung kann man einem Menschen nicht abschlagen.

Wenn aber Wela krank war, habe ich sie selbst behandelt.Ich verstand gleich, was ihr wehtat. Ich erkannte, wenn sie sich schlecht fühlte. Mit ihr habe ich mich besser verstanden als mit manch einem Menschen. Ich brauchte sie nur anzuschauen, um zu wissen, was sie mir sagen wollte.

Als sie Zahnschmerzen hatte, zeigte sie mit der Pfote auf die Schnauze, und da habe ich Watte in Rakija getränkt und ihre Zähne damit betupft. Weil ich sie ihr nicht ausgeschlagen habe. Andere Bärenführer lachten mich aus und meinten, sie würde mich beißen, und das hätte ich dann davon. Vielleicht war ich wirklich dumm. Obwohl: Einmal versuchte ein betrunkener Student, sie mit einer Zigarette zu verbrennen. Wela schnapptemit den Zähnen nach seiner Hand, aber sie biss nicht zu. Vielleicht hatte also meine Erziehung doch einen Sinn? Wenn sie zugebissen hätte, wäre es das Ende gewesen. Man hätte sie eingeschläfert, ich hätte sitzen müssen, und der Student wäre ohne zweite Hand durch die Welt gelaufen.

Ich habe Wela anständig gefüttert, denn wenn sie hungrig war, wollte sie nicht arbeiten. Sie aß täglich acht Brote. Es gibt ein bulgarisches Sprichwort: Ein hungriger Bär wird keinen Horo tanzen. Horo ist unser Nationaltanz. Und ich finde, das stimmt. Wenn du dem Tier nichts zu essen gibst, dann erwarte nicht, dass es für dich arbeiten wird.

Einmal im Monat badeten wir sie, weil sie das liebte. Wir schleppten einen Waschbottich an, Wela stieg hinein, und meine Frau und ich brachten das warme Wasser. Sie hatte es nicht schlecht bei uns. Du sagst, du hättest irgendwo über Bärenführer gelesen, die den Tieren das Tanzen auf glühenden Kohlen beibringen. Das sind Märchen. Vielleicht haben sie das vor dem Krieg so gemacht, ich weiß nicht. Doch bestimmt nicht mehr nach dem Krieg. Ich habe Wela sogar verboten, auf demheißen Asphalt zu laufen, damit ihr die Pfötchen nicht wehtaten.«

7.

»Ich hatte großes Glück, an einen Bären geraten zu sein, den man weder quälen noch schlagen musste, damit er seine Kunststücke machte. Das hätte ich nicht gekonnt, eher hätte ich Wela an jemanden verkauft.

Zum Glück liebte sie diese Auftritte. Sie war eineKünstlernatur, mochte es, wenn die Leute klatschten, lachten, wenn sie uns Geld gaben. Oder wenn sie ihr Bier einschenkten. Das gefiel ihr besonders. Ich bin sicher, dass ihr in diesem Reservat, in das sie gebracht wurde, unsere Auftritte fehlen.

Aber es gab auch Tage, an denen sie – wie eine echte Künstlerin – keine Lust hatte aufzutreten. Ich sagte: ›Wela, zeig uns, wie die Gigowa über den Bock springt.‹ Aber sie brüllte, nörgelte, beklagte sich. Und ich habe das immer respektiert. Manchmal stellten wir uns an so einem Tag neben die Lottoannahmestelle, und die Leute, die einen Lottoschein abgeben wollten, streichelten Wela, damit sie ihnen Glück bringt. Und manchmal machten wir uns einfach einen freien Tag.

Das einzige Mal, dass ich sie quälen musste, war, als ich ihr den Ring in die Nase schlug, die Holka.

Ich fuhr mit ihr in den Wald.

Machte ein kleines Feuer.

Erhitzte darin einen Metallstab, bis er rot glühte.

Ich sagte: ›Das wird jetzt kurz wehtun, meine Kleine, aber es muss sein. Sonst werden wir mit dir nicht fertig, und du könntest mich oder jemand anderen verletzen.‹