Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Riveneuve éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Bujumbura, août 1995 : en pleine guerre civile depuis le 21 octobre 1993, le Burundi sombre dans une folie meurtrière dont on ne voit pas la fin.

Philippe s’interroge sur la vie, revient sur le passé et le présent pour scruter l’avenir. Il entreprend de rédiger ce récit pour essayer de comprendre la signification ou plutôt l’absurdité d’une existence précaire mais précieuse. Il évoque l’amour, la mort qui rôde sans cesse, ses proches emportés par le sida, les exécutions sommaires à l’aveuglette, le génocide des Tutsis au Rwanda voisin. Malgré cette sombre nuit des ténèbres qui s’abat sur cette belle région de l’Afrique des Grands Lacs, il voit pointer l’espoir, la lumière. La vie continue en dépit de tout. Elle s’exprime dans les yeux et le sourire d’Amélie qui vient juste d’avoir deux ans.

Une fiction pleine d'humanité dans un univers impitoyable où la frontière entre le bien et le mal reste ténue.

EXTRAIT

La plus ancienne église catholique du Burundi. C’est à la fin du siècle dernier, sous le règne du roi Mwezi Gisabo, que les missionnaires allemands reçurent l’autorisation d’ériger le premier édifice du pays consacré à la gloire du Dieu des chrétiens. L’endroit n’a guère changé depuis lors, hormis des eucalyptus centenaires qui entourent ces bâtiments de briques couverts de tuiles rouges au style vaguement germanique.

C’est à quelques kilomètres de l’autre côté de la colline, sur la route en direction de la Tanzanie, que Philippe Irambona a vu le jour, un matin pluvieux de février 1948. Son père, alors fonctionnaire de l’administration coloniale belge, était en tournée d’inspection au sud du pays. Une sage-femme connue pour son savoir-faire, avait été dépêchée auprès de sa mère pour l’assister à l’accouchement. La coutume voulait qu’elle reçût une récompense en nature : à son retour, son père lui donna deux belles génisses pour avoir contribué à lui donner son premier fils.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Né au Burundi en 1948, après des études d'économie et gestion en Belgique et aux États-Unis,

Prime Nyamoya entame une carrière de plus de quarante ans à l'université, dans la banque et le secteur privé.

Ténèbres et Lumière est son premier roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

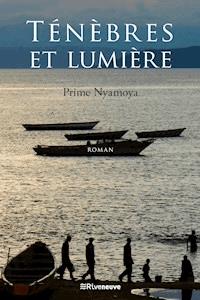

Couverture : © Kris Berwouts. Port de Rumonge, Burundi.

© Riveneuve éditions, 2017

EAN : 9782360134694

85, rue de Gergovie

75014 Paris

www.riveneuve.com

Prime NYAMOYA

Ténèbres et lumière

Riveneuve éditions

Je suis proustien :

je trouve le sens de la vie dans les souvenirs de l’enfance.

Umberto Eco

BUJUMBURA

Août 1995

Place de l’Indépendance. Immeuble Old East à l’angle du boulevard du 1er Novembre et de l’avenue du Stade. De son bureau, Philippe Irambona regarde au loin, le lac Tanganyika avec ses eaux tantôt vertes, tantôt bleues, et les montagnes du Zaïre. Spectacle familier et magnifique de cette beauté naturelle qui s’offre à la vue, de l’aube au crépuscule. Tout paraît si calme. Bientôt, à dix-huit heures précises, des milliers d’oiseaux vont quitter leur sanctuaire près du lac vers une destination lointaine.

On a de la peine à imaginer les drames et tragédies indicibles qui se passent dans ce pays. Comme les autres, il n’en revient pas encore d’être rescapé de cette vaste boucherie. Depuis deux ans, c’est la guerre civile. On tue n’importe qui et n’importe comment : présidents, évêques, enfants, vieillards, femmes enceintes. La presse mondiale et les grandes chaînes de télévision se sont donné rendez-vous dans ce petit pays devenu point de mire de l’actualité. Il ne se passe pas de jour où elle ne fait un compte rendu détaillé et morbide des morts et des blessés, victimes, comme toujours, de la bêtise humaine. Plutôt des crimes délibérés et organisés.

La centaine de journalistes rassemblés dans les différents hôtels de la ville attend impatiemment de filmer le génocide tant annoncé.

Tout commence mercredi 20 octobre 1993. Il fait lourd et sec ce jour-là. Les pluies sont en retard d’un mois sur le calendrier habituel. Les rumeurs les plus folles courent depuis une semaine sur l’imminence d’un coup d’État, à peine quatre mois après l’installation du nouveau Président. Et puis, tout s’est passé très vite. Vers deux heures du matin, premiers coups de canon sur le palais présidentiel. Le lendemain, peu avant midi, la nouvelle est annoncée sur toutes les radios et télévisions étrangères. Le Président de la République a été assassiné ainsi que plusieurs hauts dignitaires. L’État est décapité. L’après-midi, les premières pluies commencent à tomber. Les augures confirment les rumeurs, et dans tout le pays, c’est le début du grand pogrom contre les Tutsis et les Hutus membres de l’ancien parti unique. Dans les mois qui suivent, le peuple assiste, impuissant, à une totale dissolution du pouvoir. Combien de morts pour une démocratie avortée ? Cent mille ? Deux cent mille ? Qui saura jamais ?

Qui gouverne ? La rue. Les milices de tout bord. Un peuple voué au culte de l’ordre fait l’amère expérience du chaos, suprême forme de l’injustice et de l’absurde. C’est le crépitement des mitraillettes, le grondement des grenades le jour comme la nuit. La banalité de la bestialité étalée quotidiennement à la télévision. L’angoisse et la peur au ventre. Qui sera le suivant ? Ce n’est pas tant la mort qui fait peur, mais la manière de mourir.

La vie prend soudain un sens aigu quand la mort est partout et autour de soi. C’est la ronde quasi permanente aux cimetières pour y enterrer les siens et les amis. Les veillées mortuaires sans fin. Que retiendra-t-on donc un jour de cette longue nuit des ténèbres que le pays vient de traverser ? Que les sentiments y sont plus authentiques ; que l’amour comme la haine s’y expriment avec intensité. Le cynisme des gens s’exprime souvent sans hypocrisie. On découvre enfin les vrais et les faux amis. À côté des atrocités, des héros anonymes ont sauvé leurs semblables au péril de leur vie. Mais ceux-là n’intéressent guère la presse mondiale. Pourtant, la vie semble normale. On continue à baiser, à boire, à manger comme si de rien n’était. Tous les jours de la semaine et spécialement les dimanches, les églises sont pleines à craquer de fidèles mais la fréquentation des maisons de Dieu ne semble guère calmer la folie meurtrière.

Philippe est chez lui. Il voit l’innocence et l’espoir dans les yeux et le sourire d’Amélie, conçue dans la tourmente, au plus fort des violences. Heureuse, elle joue dans le dos de sa mère. Un instant de bonheur. Le soir tombe. Couvre-feu à dix-neuf heures, puis repoussé à vingt et une heures. Il faut réapprendre à vivre autrement. Il redécouvre les joies de la lecture et renoue avec sa passion de jeunesse. Des romans, mais surtout des biographies de ses auteurs préférés : Gide, Maupassant, Malraux, Proust, Camus, Greene. Quelques biographies politiques : Mandela, Chou-En-Lai, de Gaulle. Quelques auteurs africains : Hampate Bâ, Wole Soyinka. Pendant que Bujumbura est en furie meurtrière, de jour comme de nuit, que les quartiers rivalisent de violence, pendant que le sifflement des balles et le grondement des grenades déchirent le silence de la nuit, il veille tard avec ses personnages de lecture. Pendant les rares moments d’accalmie, elle lui apporte réconfort et sommeil.

Au fond, pourquoi cette histoire, qui aurait pu être l’histoire de n’importe quel autre témoin ? Sans doute, un moyen de fixer la mémoire de façon indélébile sur les épisodes de cette période épouvantable. Un moyen de ne pas oublier, de montrer que la vie continue, en dépit de tout, et qu’elle est plus forte que le désespoir. Écrire pour vivre, en somme.

MUYAGA

La plus ancienne église catholique du Burundi. C’est à la fin du siècle dernier, sous le règne du roi Mwezi Gisabo, que les missionnaires allemands reçurent l’autorisation d’ériger le premier édifice du pays consacré à la gloire du Dieu des chrétiens. L’endroit n’a guère changé depuis lors, hormis des eucalyptus centenaires qui entourent ces bâtiments de briques couverts de tuiles rouges au style vaguement germanique.

C’est à quelques kilomètres de l’autre côté de la colline, sur la route en direction de la Tanzanie, que Philippe Irambona a vu le jour, un matin pluvieux de février 1948. Son père, alors fonctionnaire de l’administration coloniale belge, était en tournée d’inspection au sud du pays. Une sage-femme connue pour son savoir-faire, avait été dépêchée auprès de sa mère pour l’assister à l’accouchement. La coutume voulait qu’elle reçût une récompense en nature : à son retour, son père lui donna deux belles génisses pour avoir contribué à lui donner son premier fils.

Il a grandi, jusqu’à l’âge de huit ans, dans cette région rebelle située à l’extrême Est du pays où le pouvoir royal avait coutume de reléguer les récalcitrants et les indésirables.

Son arrière-grand-père, Nsumizi, dignitaire à la Cour, avait été mandé pour accompagner un des fils du roi, dépêché pour y faire régner l’ordre et composer avec les nouveaux maîtres Allemands.

Pour ses bons et loyaux services, outre la charge convoitée de Conseiller du Prince, il avait reçu en échange des terres et beaucoup de vaches. Dans une société de l’époque qui ne connaissait point l’usage de la monnaie, il était considéré comme un homme riche. À son tour, il avait fait venir un ami d’enfance Bacanamwo qui était le fils de l’intendant royal dont la fonction, par tradition, revenait à un clan des Hutus dont la loyauté était particulièrement appréciée par les monarques.

Hélas, leur amitié ne se transmettra guère à leurs descendants qui prendront des chemins divergents au cours des luttes ethniques pour le pouvoir.

À la mort de son arrière-grand-père, autour des années vingt, son grand-père, Mbonabuca, avait par la suite hérité sa fonction et une partie de son patrimoine. Conseillé par le Père Joseph Vandenberghe, alors jeune missionnaire qui venait d’arriver fraîchement de sa Flandre natale, il avait planté quelques hectares de café, culture qui allait bientôt être la seule grande richesse du pays.

Ce n’est donc pas tout à fait par hasard si son père André Nibizi, plus tard, sera sélectionné pour suivre un enseignement agricole au Rwanda, au Groupe Scolaire d’Astrida qui fut la pépinière de l’élite indigène, comme on disait à l’époque.

Son père, troisième des cinq enfants d’un deuxième lit, trois frères et deux soeurs, avait été remarqué par le Père Joseph Vandenberghe, son précepteur. À la fin de l’école primaire, il fut choisi pour continuer les études au Petit Séminaire de Mugera, au centre du pays. Cependant, au bout d’une année, il avait dû abandonner à cause d’un régime alimentaire draconien auquel il n’était guère habitué.

Sa grand-mère Cishahayo avait alors refusé pendant plusieurs mois de se séparer de son fils préféré pour l’envoyer à l’école des Blancs. Elle souhaitait le garder auprès d’elle pour lui confier, dès qu’il deviendrait assez grand, la gestion de ses troupeaux de vaches et la supervision des métayers.

Mais le destin en décida autrement car il fut envoyé à Astrida. Dès ce jour cependant, les graines de la discorde étaient semées. Le début de la cassure sociale. Les frères aînés qui n’avaient pas été retenus pour poursuivre les études s’estimeront plus tard lésés.

L’arrivée du colonisateur allemand jusqu’en 1916 puis belge par la suite allait, en effet, bouleverser les relations traditionnelles du pouvoir.

L’Eglise catholique supplanta bientôt le culte traditionnel du pays et les grands princes furent contraints d’embrasser la religion des nouveaux maîtres étrangers. Le Mwami – le roi – refusa de s’y soumettre tout en encourageant ses sujets à le faire. Mais il perdit à la longue son ascendant sur son royaume, le colonisateur s’ingéniant à miner tout ce qui lui restait comme prérogatives, y compris celle d’avoir plusieurs épouses.

Cette pratique permettait au roi et aux princes de créer des alliances avec plusieurs familles nobles, au lieu de les avoir contre eux, même si les choses n’étaient pas aussi simples au moment de la succession. C’était, à chaque fois, des luttes intestines entre clans pour désigner le nouveau roi, rivalités d’autant plus âpres que les candidats étaient nombreux. En outre, comme la coutume interdisait rigoureusement aux monarques de se coucher seuls, lorsqu’ils se déplaçaient à l’étranger comme à l’intérieur du pays pour faire la guerre, ils laissaient presque toujours plusieurs prétendants au trône provenant de clans rivaux.

Véritable héros d’un drame shakespearien, le grand roi Mwezi Gisabo connut beaucoup d’infortunes durant son long règne de soixante ans : famines dévastatrices, rébellions multiples par ses nombreux demi-frères, et pour couronner le tout, la capitulation.

Fait unique dans l’histoire de ce pays hermétique aux influences extérieures, l’arrivée d’une expédition militaire allemande le contraignit à signer un traité de paix en 1903. D’ailleurs, le premier homme blanc, un Autrichien nommé Von Baumann, avait failli déclencher une véritable révolution lorsque, envoyé en éclaireur, il fut reçu à la Cour Royale en 1893. Le peuple fut sur le point de le proclamer roi lorsque transporté sur une litière, il traversa le pays au départ du Rwanda voisin. Désormais, les choses ne seraient jamais plus comme avant.

C’est au cours de longues veillées à la campagne que Mbonabuca, le grand-père de Philippe, l’introduisit tôt aux arcanes de la politique et aux mœurs de son temps. Grâce à lui, il a essayé en quelque sorte de réconcilier les cultures traditionnelle et moderne. C’était une coutume dans la famille de passer une partie des grandes vacances en saison sèche à la campagne. Enfant, Philippe accompagnait souvent le berger quand il conduisait le troupeau de vaches au pâturage : il lui a appris tout ce qu’un garçon de la campagne doit savoir. Cet excellent joueur de flûte, qui agrémentait les soirées de mélodies émouvantes en contrepartie de vin de banane, lui a fait comprendre avec son savoir rudimentaire l’attachement mythique de son peuple à l’égard de la vache. À sa manière, il lui expliquait, à travers les contes, le culte voué à la vache, source divine, dispensateur à la fois de bonheur et de richesse. Il accompagnait souvent son grand-père lors de ses promenades les fins d’après-midi lorsqu’il allait admirer son bétail brouter avant de rentrer dans l’enclos.

Il le revoit encore avec ses yeux de gosse : il avait la peau foncée, le teint noir, marque de beauté et noblesse dans la tradition esthétique du Burundi, grand et plutôt maigre dans son habit traditionnel de notable. Il était véritablement un précepteur patient. Il expliquait les comportements et les attitudes qui lui semblaient bizarres, dans ce monde de la campagne dont il n’arrivait pas toujours à saisir les nuances. Plus tard, Mbonabuca comprit son appréhension ou plutôt son obsession que Philippe ne fût complètement assimilé à la culture de conquérants européens. Pour lui, Bujumbura, cette capitale cosmopolite avec son melting-pot d’ethnies et de races diverses, n’était, à ses yeux, qu’un endroit de lente destruction de l’identité culturelle. Le grand-père et le père de Philippe avaient naturellement des points de vue parfois divergents quant à son éducation. Le jour où ce dernier avait appris avec horreur que son fils raffolait du lait cru directement trait de la vache, sans être bouilli, il avait piqué une grande colère. Sa manie d’hygiène et de propreté, qu’il avait contractée à l’école d’Astrida, le faisait voir partout des microbes et des maladies. Cet épisode amusa passablement son grand-père qui lui répétait que tout cela n’était pas bien sérieux, qu’il avait vécu, lui, de longues années avec ces microbes et qu’il ne voyait donc pas de raison que son petit-fils n’en fît pas autant. Il ajoutait avec une ironie condescendante que son propre fils avait fait la même chose avant lui, apparemment sans grand mal.

La période de la saison sèche, de juin à septembre, quand la terre à la campagne est au repos, est propice aux réjouissances populaires, notamment aux célébrations des nombreuses levées de deuil et des mariages. Son grand-père était convié, en tant que notable influent de la région, à toutes les manifestations de quelque importance. C’était réellement une fête pour ces gens qui ne boudaient pas leur plaisir devant les cruches de vin de banane ou de bière de sorgho.

Philippe Irambona restait émerveillé par la capacité gargantuesque de ces paysans maigres comme des clous à ingurgiter des quantités énormes de nourriture en si peu de temps. Et il arrivait parfois que quelques familles aisées abattent, pour la circonstance, des taurillons. C’était presque toujours des émeutes autour de la distribution des plats de viandes grillées à des gens dont l’ordinaire des repas se composait de haricots et de légumes.

Le contraste était d’autant plus saisissant avec le maintien policé du cercle des notables. Le grand-père présidait souvent les cérémonies d’initiation et d’investiture des nouveaux membres, et les séances du tribunal. Philippe aimait assister aux plaidoiries et séances de conciliation, sortes de cours arbitrales traditionnelles où les gens y exposaient sans ambages leurs doléances sans qu’ils fussent interrompus, sauf pour donner des précisions sur l’un ou l’autre point.

Les nombreux discours de circonstance, genre oratoire réservé aux hommes de talent, prononcés à l’occasion des grandes étapes de la vie, étaient pour lui une école de maîtrise de la langue maternelle. Au tribunal, Philippe observait la façon dont certains, de manière détournée et alambiquée, s’exprimaient avec ruse alors que d’autres le faisaient de manière directe, sans émotion, presque détachés de leur objet. Alors que récemment encore, émettre une critique quelconque contre le pouvoir pouvait valoir à son auteur de sérieux ennuis, ou pire la prison et la torture, il était étonné de la façon, qu’il estimait cavalière, dont quelques plaignants critiquaient ouvertement le chef et ses notables. Ce n’est qu’à la fin, souvent tard dans l’après-midi, quand tout le monde avait fini de parler, que les juges prenaient enfin la parole pour prononcer la sentence.

Aujourd’hui, il est de bon ton pour les nouveaux gouvernants d’aujourd’hui de faire croire, pour se mettre en valeur, que l’ordre ancien était entaché d’innombrables injustices alors que d’autres formes de servitude insidieuses, parce qu’imperceptibles, les ont remplacées.

Le spectacle de la misère des pauvres populations qui s’entassent dans les villes africaines contredit tous leurs discours. On s’interroge alors quant au sens du mot progrès. Il y avait plus d’équité dans la répartition des richesses dans une société où, somme toute, les conditions d’existence étaient plus ou moins les mêmes, c’est-à-dire précaires.

On comprend à présent l’attachement de cette société paysanne à un égalitarisme viscéral, sa jalousie maladive qui lui fait détester tous ceux qui prétendent s’élever au-dessus d’elle. Il y avait sûrement une différence dans le style de vie entre les riches et les humbles sujets du roi. La case de son grand-père était incontestablement plus grande et mieux entretenue que celles de ses serviteurs. Les greniers toujours pleins et le lait produit en abondance par son grand troupeau de vaches permettaient de faire face aux disettes périodiques pendant les périodes de soudure.

Le pouvoir, apanage du roi et des princes, n’était pas exclusif mais délégué à un certain nombre de familles qui exerçaient des fonctions d’autorité. Mieux que Machiavel, son grand-père l’introduisit dans ce labyrinthe d’intrigues, de réseaux de clientèle, de relations et d’alliances qui constituaient la trame d’une vie politique mouvementée.

La lutte des clans rivaux pour les privilèges et les honneurs était permanente et souvent sanglante. En cela la tradition a été maintenue. Et comme dans les autres sociétés africaines, le pouvoir était entre les mains d’une minorité de quelques hauts lignages, à l’exclusion des autres, jugés d’extraction modeste ou tout simplement éliminés pour ne pas faire concurrence aux nobles.

Quand il était encore jeune homme, le grand-père de Philippe avait été envoyé à la Cour pendant quelques années en qualité de trayeur du troupeau royal, honneur suprême car il avait été sélectionné parmi la centaine de jeunes gens célibataires dont les familles devaient avoir des liens privilégiés avec la royauté.

À la fin de son service, il avait reçu une dotation en bétail avant de rentrer dans sa famille. C’est donc en connaisseur des lieux qu’il y revenait périodiquement pour assister à la célébration de l’Umuganuro, la grande fête des semailles vers le mois de décembre.