7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Shetland-Krimis

- Sprache: Deutsch

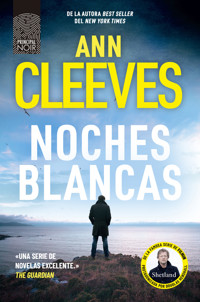

Als in einem Fischerboot die Leiche des Journalisten Jerry Markham entdeckt wird, ruft man Hilfe vom Festland: Anstelle von Jimmy Perez, der noch unter dem Tod seiner Verlobten leidet, soll die junge Willow Reeves auf den Shetlands ermitteln. Trotz seiner Apathie regt sich Widerstand in dem Detective. Die junge Kollegin ist ihm entschieden zu forsch. Das ungleiche Paar begibt sich auf Spurensuche: Markham, Sohn aus reichem Haus, war als Frauenheld bekannt. Er hatte die Inseln nach einem Skandal verlassen müssen. Warum also war er zurückgekehrt? Die Spur führt zu den Ölfeldern in der Bucht Sullum Voe, über die der Tote einen Artikel schreiben wollte ... Die Fortsetzung der preisgekrönten Shetland-Serie. «Absolut fesselnd und eine spannende Entdeckung!» (Freundin)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 549

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Ann Cleeves

Tote Wasser

Über dieses Buch

Als in einem Fischerboot die Leiche des Journalisten Jerry Markham entdeckt wird, ruft man Hilfe vom Festland: Anstelle von Jimmy Perez, der noch unter dem Tod seiner Verlobten leidet, soll die junge Willow Reeves auf den Shetlands ermitteln. Trotz seiner Apathie regt sich Widerstand in dem Detective. Die junge Kollegin ist ihm entschieden zu forsch.

Das ungleiche Paar begibt sich auf Spurensuche: Markham, Sohn aus reichem Haus, war als Frauenheld bekannt. Er hatte die Inseln nach einem Skandal verlassen müssen. Warum also war er zurückgekehrt? Die Spur führt zu den Ölfeldern in der Bucht Sullum Voe, über die der Tote einen Artikel schreiben wollte ...

Die Fortsetzung der preisgekrönten Shetland-Serie.

«Absolut fesselnd und eine spannende Entdeckung!» (Freundin)

Vita

Ann Cleeves, geboren in Herefordshire, lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in West Yorkshire und ist Mitglied des «Murder Squad», eines illustren Krimizirkels. Für «Die Nacht der Raben», den ersten Band ihrer Krimireihe, die auf den Shetlands spielt, erhielt sie die weltweit wichtigste Auszeichnung der Kriminalliteratur: den «Duncan Lawrie Dagger Award».

Weitere Veröffentlichungen:

(mit dem Ermittler Jimmy Perez)

Der längste Tag

Im kalten Licht des Frühlings

Sturmwarnung

(mit der Ermittlerin Vera Stanhope)

Totenblüte

Opferschuld

Seelentod

Das letzte Wort

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2014

Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

«Dead Water» Copyright © 2013 by Ann Cleeves

Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München

Coverabbildung Shutterstock

ISBN 978-3-644-50531-5

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

FÜR BEN CLARKE UND ISLA RAYNOR

Kapitel 1

Jimmy Perez blieb stehen, um Atem zu holen, und sah aufs Meer hinaus. Es war ein ruhiger, windstiller Tag, hohe Wolken filterten das Licht, und das Wasser glänzte hellgrau, wie Metall. Am Horizont waberte eine Nebelbank. In den tiefen Taschen der langen Öljacke, die einst seinem Großvater gehört hatte, lagen hühnereigroße Kieselsteine. Sie waren rund und glatt und so schwer, dass er spüren konnte, wie ihr Gewicht an seinen Schultern zerrte. Er hatte die Steine am Strand von Ravenswick aufgesammelt, hatte sie sorgfältig ausgewählt: nur die ganz runden, die so weiß waren wie Knochen. In einiger Entfernung, ein Stückchen vom Ufer weg, ragte ein Fels empor, der an ein zur Seite geneigtes Kreuz erinnerte. Das ruhige Wasser schlug kaum daran an.

Perez ging weiter, zählte im Kopf die Schritte. Seit Frans Tod beging er an den meisten Tagen das gleiche Ritual: Er sammelte Kieselsteine am Strand in der Nähe ihres Hauses und brachte sie dann hierher, an ihren Lieblingsplatz auf den Shetlands. Teils war es Buße, teils Pilgergang. Teils die Besessenheit eines Wahnsinnigen. Er rieb mit dem Daumen über die Steine, und die Berührung verschaffte ihm einen eigentümlichen Trost.

Auf dem Hügel grasten ein paar Mutterschafe mit ihren Lämmern, die noch sehr wacklig auf den Beinen waren. Hier oben im Norden lammten die Schafe spät, nicht vor April. Neues Leben. Die Nebelbank kam näher, doch in der Ferne, auf dem höchsten Punkt der Landspitze, konnte er den kleinen Hügel sehen, den er mit seinen in Ravenswick gesammelten Steinen errichtet hatte. Eine Gedenkstätte für die Frau, die er geliebt hatte und deren Tod noch immer auf seinem Gewissen lastete, ihn noch immer niederdrückte.

Während er weiterging, rief er sich die Etappen ihrer Liebe ins Gedächtnis, die Jahreszeiten ihrer Leidenschaft. Auch das gehörte zu dem Ritual, das er bei jedem Besuch hier beging. Im Winter war er ihr das erste Mal begegnet, alles war verschneit, und am klaren Winterhimmel taumelten hungrige Raben. Im Sommer hatte er mit ihr geschlafen, als die Seevögel auf den Klippen kreischten und sich die Wiese um ihr Haus in einen Teppich aus Wildblumen verwandelt hatte. Im Frühjahr hatte sie ihn gefragt, ob er sie heiraten wolle. Er blieb einen Augenblick stehen, die Erinnerung daran machte ihn schwindlig, der Himmel schien zu kippen und um seinen Kopf zu kreisen, und er wusste nicht mehr, wo das Meer endete und wo der Himmel begann. Ihr spitzbübisches Lächeln. «Na, Jimmy? Was hältst du davon?» Und im Herbst war sie ums Leben gekommen, in einem Sturm, der sein Elternhaus auf Fair Isle fast zerstört hätte, der die Gischt hoch in die Luft gepeitscht und sie vom Rest der Welt abgeschnitten hatte.

Ich habe den Verstand verloren, dachte er. Ich werde nie wieder bei Sinnen sein.

Von dem Steinhügel aus konnte er bis nach North Mainland schauen. Fran hatte diese Aussicht geliebt, sie hatte gesagt, hier erfasse man die Shetlands mit einem Blick, ihre Kargheit wie ihre Schönheit, den Reichtum, der vom Meer kam, und das öde, kahle Land. Die Vergangenheit und die Zukunft. In der Ferne, in einer langgezogenen Bucht, lag das Ölterminal von Sullom Voe, das in diesem seltsam silbrigen Licht beinahe wie eine verwunschene, eine versunkene Stadt aussah. Überall Land und Wasser und Land, das sich im Wasser spiegelte. Im Süden eine Reihe riesiger Windräder, deren Flügel jetzt still standen. Unter ihm die Siedlung Hvidahus, drei Puppenhäuschen und ein Pier und, fast ganz in den Bäumen verborgen, das Heimatmuseum von Vatnagarth, wo sein Auto stand.

Es war auf den Tag genau sechs Monate her, dass Fran ums Leben gekommen war. Ich sollte besser nicht mehr hierherfahren, überlegte er. Erst wenn Frans Tochter Cassie alt genug war, alles zu verstehen, erst wenn er sich in der Lage fühlte, ihr diesen Ort zu zeigen, wollte er wiederkommen. Er hoffte, dass der Gedenkhügel dann immer noch da sein würde.

Er stieg den Hang hinab und wurde vom Nebel, der wie ein Tümpel das tiefer gelegene Gelände bedeckte, verschluckt, sodass ihm war, als müsse er ertrinken. Der Museumsparkplatz, auf dem bei seiner Ankunft noch kein Auto gestanden hatte, war jetzt voll, und aus einer der Scheunen kam Musik, die Fenster waren erleuchtet – rechteckige Monde, die das Dämmerlicht durchdrangen. Die Musik lockte ihn näher, und er musste an die Volkssagen aus seiner Jugend denken, an die Trolle, die Sterbliche mit ihrem Geigenspiel verführten und ihnen ein Jahrhundert aus ihren Leben stahlen. Ich selbst sehe bestimmt auch aus wie eine Gestalt aus einer Sage, dachte er, mit meinem langen schwarzen Haar und unrasiert, wie ich bin, in der unförmigen schwarzen Jacke. Er spähte durch ein Fenster und sah eine Gruppe älterer Leute tanzen. Die Melodie war ihm bekannt, und einen Moment lang war er versucht hineinzugehen, eine der alten Damen, die an der Wand saßen, bei der Hand zu nehmen und sie durch den Raum zu wirbeln, damit sie sich wieder jung fühlte.

Doch dann wandte er sich ab. Der alte Jimmy Perez hätte das wohl getan, vor allem, wenn Fran dabei gewesen wäre. Aber er war ein anderer geworden.

Kapitel 2

Jerry Markham blickte über die schmale Bucht, die sich vom offenen Meer landeinwärts wand. Hinter ihm lag das weite Hügelland, mit seinen Torfböden und dem vom langen Winter braunen Heidekraut. Vor ihm das Ölterminal. Vier Schlepper, so groß wie Trawler, zwei längsseits, einer vorne und einer achtern, schoben gerade die Lord Rannoch rückwärts an den Pier. Die Tanker wurden immer mit dem Bug zum Meer hin festgemacht, damit sie im Notfall sofort auslaufen konnten. Hinter dem ruhigen Wasser der Bucht sah er eine Industrielandschaft mit Öltanks, Bürogebäuden und dem wuchtigen Kraftwerk, das Strom für das Terminal lieferte und ins Netz der Shetlands einspeiste. Ein Leuchtfeuer fackelte das überschüssige Gas ab. Um das ganze Gelände zog sich ein hoher, mit Natodraht gekrönter Zaun. Sogar auf den Shetlands waren Orte wie das Terminal nach dem elften September besser abgesichert worden. Früher hatte man, um zum Terminal zu gelangen, nichts weiter gebraucht als einen Lichtbildausweis. Heute wurden alle Lieferanten überprüft und durch eine Sicherheitsschleuse geschickt, und jeder Transporter wurde kontrolliert und gekennzeichnet. Und selbst wenn die Tore dann geöffnet wurden, gab es noch eine weitere Sperre aus Beton, die einem die Zufahrt verwehrte.

Jerry machte ein Foto.

Über ihm setzte ein Flugzeug der Eastern Airways zum Landeanflug auf Scatsta Airport an. Während des Zweiten Weltkriegs hatte die Betonpiste als Stützpunkt der Royal Air Force gedient. Jetzt wurde hier mehr Flugverkehr abgewickelt als auf dem Flughafen von Sumburgh, doch landeten hier keine Linienflugzeuge; aus dieser Maschine würden weder Touristen klettern noch Schüler, die vom College nach Hause kamen. Die Flüge hier hatten alle mit dem Öl zu tun. Markham beobachtete eine Gruppe Männer, die auf die Rollpiste sprangen. Sie waren durchtrainiert und hätten zu einem Rugbyteam oder einer Militäreinheit gehören können: Der gleiche Kameradschaftsgeist war ihnen anzumerken. Diese merkwürdige Art der Männerfreundschaft, die an ihm irgendwie vorübergegangen war. Von dort aus, wo er stand, konnte Markham zwar nicht hören, was sie sagten, doch er glaubte, dass sie Witze austauschten. Schon bald würden die Hubschrauber kommen und sie zu ihrem nächsten Einsatz auf die Bohrinseln bringen.

Früher einmal hatten über achthundert Tanker jährlich das Rohöl von Sullom Voe aus nach Süden transportiert; heute legten nur noch zweihundert an der Anlegestelle an, und die Lord Rannoch hatte Rohöl von Schiehallion geladen, einem weiter westlich im Atlantik gelegenen Ölfeld. Die Felder in der Nordsee waren weitgehend erschöpft. Markham kannte alle Daten und Fakten. Er hatte gründlich recherchiert, aber er war auch auf den Shetlands geboren und aufgewachsen. Er war mit den Wohltaten des Öls groß geworden: mit den gut ausgestatteten Schulen und Sportstätten, dem Musikunterricht und den ebenen, breiten Straßen. Es war schwieriger und aufwendiger geworden, das Öl unter dem Meeresboden zu fördern, doch auf dem Gelände herrschte immer noch geschäftiges Treiben; er sah nichts, was auf den Niedergang des Terminals hindeutete. Einen Moment lang fragte er sich, ob die Shetlands sich wohl anders entwickelt hätten – ob er sich anders entwickelt hätte – ob alles unverdorbener wäre, wenn man das Öl nie entdeckt hätte. Und was die Zukunft wohl für die Inseln bereithalten mochte, wenn das Öl einmal vollständig erschöpft sein würde.

Markham tat ein paar Schritte, um eine etwas andere Perspektive zu bekommen, und machte noch ein Foto. Hinter der Umzäunung wurde gerade eine Straße gebaut. Wohnmodule wie Blechbüchsen wurden auf Betonblöcke gesetzt. Neben dem alten Terminal wurde ein neues errichtet, und eine riesige rechteckige Mauer verbarg die Torfblöcke, die man aus dem Hügel gestochen hatte, um das Gelände dafür zu schaffen. Während das Öl langsam zur Neige ging, hatte man Gasvorkommen entdeckt, und auf den Shetlands war diese neue Energiequelle begeistert begrüßt worden. Das Gas bedeutete Arbeitsplätze. Lastwagen einheimischer Unternehmer brachten schon Steine aus dem Steinbruch von Sullom herbei, um das Fundament des neuen Werks zu legen. Hotels, Gästehäuser und Privatunterkünfte waren überfüllt von Arbeitern aus dem Süden. Die Immobilienpreise stiegen wieder. Das Gas bedeutete Geld.

Markham ging den Hügel hinab und sprang über ein paar Torfgräben, um zu seinem Wagen zu gelangen. Er hatte ihn am Ende eines Fahrwegs abgestellt, der an der Flugpiste vorbeiführte. Auch hier wurde gebaut: Markham sah die Metallrippen eines neuen Kontrollturms. Das Flugzeug, das seine Passagiere ausgespuckt hatte, lud bereits wieder neue ein. Während er an den Männern vorüberfuhr, die vor dem Treppchen Schlange standen, um zuzusteigen, war ihm bewusst, dass sie ihn anstarrten. Auf den Shetlands gab es nicht viele Autos wie seinen Alfa. Er spürte und genoss ihr Erstaunen und ihren Neid und fragte sich, was Annabel wohl davon halten würde.

Er nahm die Straße, die entlang der Bucht gen Süden nach Brae führte. Eine halbe Meile vom Terminal entfernt deutete nur noch eine gelbe Boje in der Mitte der Wasseroberfläche darauf hin, dass hier Öl verladen wurde. Sollte es zu einem Auslaufen des Öls kommen, würde man eine schwimmende Sperre an der Boje festmachen, die verhindern sollte, dass der empfindliche Salzsumpf am Ende der schmalen Bucht verseucht wurde. Doch die Tanker und Anlegestellen, die Büros der Hafenmeisterei, die Flugpiste und das neue Gasterminal, all das wurde bereits von einer Hügelkuppe verdeckt. Jetzt konnte man nur noch Schafe, Möwen und Raben sehen und die Brachvögel hören.

Am Ende der Bucht von Sullom erreichte er die Gemeindegrenze von Brae und bremste leicht ab, um auf die Hauptstraße aufzufahren. In Brae waren mehr Zeichen der Ölindustrie zu erkennen: Es gab ein paar Straßenzüge mit Häusern, die die Gemeinde als Unterkünfte für die Arbeiter errichtet hatte. Sie waren grau und zweckmäßig, und die Touristen, die gekommen waren, um pittoreske Landschaften zu sehen, hassten sie. Die Shetlands waren nicht pittoresk. Sie waren ungezähmt und karg und überwältigend, und alles Pittoreske wäre hier fehl am Platz gewesen.

Kurz hinter Brae geriet er in eine Nebelbank. Den ganzen Tag über war es schon diesig gewesen, windstill und mit diesem grauen Nieselregen, der einem durch Haut und Knochen zu dringen schien. Doch plötzlich konnte er kaum mehr sehen, dass die Straße vor ihm eine Kurve machte. Auf der anderen Fahrbahn kam ihm ein Paar Scheinwerfer ganz langsam entgegen und schwebte durch den Nebel an ihm vorbei. Den Motor des vorübergleitenden Wagens konnte er nicht hören. Er hatte das Gefühl, dass es außerhalb der Kapsel seines Autos nichts mehr gab auf der Welt. Kein Geräusch. Keine Sicht. Dann tauchte auf einmal ein weiteres Paar Scheinwerfer auf, diesmal von links, sehr schnell, und es kam beinahe genau auf ihn zu. Er bremste scharf und lenkte zur Seite, um auszuweichen. Selbst bei diesem Nebel war er noch zu schnell gefahren, und er hörte das Quietschen der Reifen auf dem Asphalt und spürte, wie er die Kontrolle über den Wagen verlor. Aber immer noch dämpfte der Nebel die Geräusche. Es war, als wäre er in einem Traum ins Schleudern geraten. Oder in einem Albtraum. Einen Augenblick lang blieb er zitternd sitzen.

Dann siegte die Wut über den Schrecken. Er versuchte, sie zu beherrschen, tief einzuatmen und ruhig zu bleiben, doch es gelang ihm nicht. Irgend so ein Vollidiot hätte ihn fast gerammt und beinahe umgebracht. Hätte ihm beinahe den Wagen zu Schrott gefahren, was im Moment noch wichtiger war. Die Scheinwerfer des Autos, das ihn von der Straße gedrängt hatte, waren jetzt ausgeschaltet, und er hatte nicht gehört, dass der Verrückte weggefahren wäre. Er stieg aus dem Wagen und fühlte die Angriffslust in sich pulsieren wie eine Ader. Er wollte jetzt jemanden verprügeln. Seit Monaten hatte er einen solchen Drang nicht mehr verspürt, und die Wut durchströmte ihn wie eine Droge den Süchtigen, spendete ihm den altbekannten Trost, den Rausch der Erregung. Seit seiner Ankunft auf den Shetlands war er geduldig und höflich gewesen. Hatte seinen Ärger kontrolliert. Doch der hatte jetzt ein legitimes Ziel gefunden, und Markham ließ alle Beherrschung fahren.

«Was zum Teufel ist denn in dich gefahren, du Arschloch?»

Keine Antwort.

Der Nebel war so dicht, dass er das Auto nicht erkennen konnte, lediglich einen dunklen Schatten. Darauf ging er nun zu, er hatte vor, die Tür aufzureißen und den dreisten Fahrer aus dem Wagen zu zerren. Da bewegte sich etwas hinter ihm, er spürte es mehr, als dass er es hörte, und wirbelte herum.

Wieder bewegte sich was. Ein Luftzug. Ein Pfeifgeräusch, wie wenn etwas durch die Luft geschwungen würde. Ein heftiger Schmerz. Dann nichts mehr.

Kapitel 3

Rhona Laing machte sich einen Tee. Entkoffeinierten Earl Grey. Der Dorfladen in Aith hielt ihn mittlerweile extra für sie auf Vorrat. Sie wohnte in der ehemaligen Schule, einem soliden grauen Gebäude, von dem die Leute meinten, es sei zu groß für sie, eine alleinstehende Frau. Die Leute äußerten allerlei Meinungen über sie, und hin und wieder schnappte sie einen Zipfel der Gerüchte auf, die sie belustigten und manchmal auch ärgerten: dass sie alle sechs Wochen nach Edinburgh zum Friseur fliege, dass sie ein uneheliches Kind bekommen und zur Adoption freigegeben habe, dass es einen heimlichen Liebhaber gebe, der des Nachts, sobald es dunkel sei, mit dem Boot in den Jachthafen von Aith komme und am anderen Morgen wieder verschwinde. Ihr Grundsatz war es, diese Geschichten weder zu bestätigen noch zu leugnen.

In den ersten sechs Monaten, nachdem sie auf die Shetlands gezogen war, hatte sie sich nur mit dem Haus beschäftigt, und nun sah es endlich so aus, wie sie es wollte. Die Möbel waren maßgefertigt, sodass es im Haus aussah wie im Innern eines prächtigen Schiffs. Wie in der Kajüte des Kapitäns. Alles hatte seinen Platz. Das Büro der Staatsanwältin in Lerwick war genauso aufgeräumt. Unordnung und Chaos lösten körperliches Unwohlsein bei ihr aus.

Sie nahm den Tee mit ins Wohnzimmer und blickte die Böschung hinab auf die Bucht. Fast den ganzen Tag hatte dichter Nebel über dem Land gelegen, doch als sie von Lerwick nach Hause gefahren war, hatte er sich endlich verzogen, und jetzt war alles in klares Frühlingslicht getaucht. Wasser und grüne Hügel, so weit sie sehen konnte. Es war immer das gleiche Ritual, jeden Abend nach der Arbeit. Die Heimfahrt aus Lerwick, der Tee, und dann stand sie ein paar Minuten am Fenster und genoss den Ausblick. Auch im Winter, wenn es schon lange finster war. Gerade machte sich ein flacher Lastkahn auf den Weg zu den Lachskäfigen weiter draußen im Meer. Auf der Wasseroberfläche trieben Muschelleinen, die Schwimmer sahen aus wie schwarze Perlen an einer Kette. Alles war, wie es sein sollte. Doch dann sah sie, dass eine der Jollen, mit denen sie in der kommenden Saison die Regatten bestreiten wollten, in der Nähe des Jachthafens auf dem Wasser trieb. Dabei sollte sie doch auf dem grasbewachsenen Abhang liegen. Erst am letzten Wochenende hatten sie das Boot aus seinem Winterlager geholt. Es ging kein Wind, der es hätte in die Bucht wehen können. Rhona dachte, dass die Kinder aus dem Ort, die sich am Ende der Osterferien wohl langweilten, es aufs Wasser geschoben haben mussten; wahrscheinlich fanden sie es lustig, den Frauen der Rudermannschaft einen Streich zu spielen.

Rhona gehörte zu einem Team erfahrener Ruderinnen in Aith. Dies war das Einzige, was sie unternahm, um sich ins Gemeinschaftsleben einzugliedern. Sie war immer der Meinung gewesen, dass sie sich als Staatsanwältin etwas abseitshalten sollte. In einem Landstrich mit so wenig Einwohnern war es schwierig, Beruf und Privatleben auseinanderzuhalten, doch das Bedürfnis nach engen Freundschaften hatte sie ohnehin noch nie verspürt. Dass sie zu der Rudermannschaft gehörte, bedeutete ihr jedoch viel. Die Abende, an denen sie trainierten und danach noch ein paar Gläser Wein bei einer der Teamkolleginnen tranken. Die Regatten, wenn alle Ortsbewohner kamen, um sie anzufeuern. Sie hatte gedacht, die Beste und Ehrgeizigste in der Mannschaft zu sein, doch das hatte sich als Irrtum erwiesen – die Pächterin eines kleinen Hofs bei Bixter war ihr weit überlegen. Rhona schätzte die körperliche Anstrengung (die Besuche im Fitnessclub von Edinburgh fehlten ihr), und letztes Jahr war sie mit dem Fortschreiten der Saison immer besser geworden. Obwohl sie gerade erst von der Arbeit gekommen war und ihren Tee trinken wollte, fühlte sie sich verantwortlich für die Jolle, die mit der Flut aufs Meer hinaustrieb. Sie zog sich um und ging zum Jachthafen hinunter.

Dort war alles ruhig. Es war Abendessenszeit, im Fernsehen liefen Seifenopern, und die Kinder wurden vorm Zubettgehen gebadet. Watvögel pickten am Strand im Tang herum. An ihrer Jacht an der Anlegestelle war ein Dingi festgemacht. Die Marie-Louise war ihr ganzer Stolz, sie war groß genug, um schnell und weit zu segeln, doch gleichzeitig konnte Rhona sie problemlos allein lenken. Sie ließ das Dingi zu Wasser und ruderte auf die verirrte Jolle zu, wobei sie selbst diese kurze Zeit auf dem Meer am Ende des Tages genoss. Wegen des Segelns war sie auf die Shetlands gezogen. Sie war dafür geschaffen, sich auf dem Meer zu bewegen. Ein Exfreund hatte einmal gemeint, in ihren Adern fließe Salzwasser, nicht Blut.

Es war ein Leichtes, die Jolle einzufangen. Rhona wollte ein Seil durch den Ring am Bug ziehen, um sie wieder an Land zu bringen. Sie dachte, dass sie den Abend eigentlich auch auf dem Wasser verbringen könnte. In der Bucht würde es noch etwa eine Stunde lang hell genug sein. Es ging kein Wind, weshalb sie nicht segeln konnte, doch auch wenn sie den Motor anwerfen musste, konnte sie die Ausblicke genießen, deren sie niemals müde wurde. Man konnte die Shetlands nur dann wirklich erfassen, wenn man sie vom Meer aus sah. Dann warf Rhona einen Blick in das offene Boot. Über die Sitzbänke gestreckt lag ein Mann. Er hatte blondes Haar und helle Haut, sodass seine dunklen Augen seltsam aussahen, als wäre er geschminkt. Noch bevor sie die klaffende Wunde an seinem Schädel und das getrocknete Blut an seiner Wange sah, wusste Rhona schon, dass er nicht mehr lebte; sie wusste es, noch bevor ihr klarwurde, dass er keines natürlichen Todes gestorben war.

Kapitel 4

Als der Anruf kam, war Sandy Wilson noch im Büro. Er erkannte die Stimme der Staatsanwältin, und sein erster Gedanke war, dass er in Schwierigkeiten steckte: dass er irgendeine Anordnung nicht genau genug befolgt hatte. Er wusste, dass sie nicht viel von ihm hielt, was ihn nicht überraschte. Er hielt selbst nicht viel von sich. Sein Chef, Jimmy Perez, war noch krankgeschrieben, tastete sich an ein paar Tagen die Woche vorsichtig ins Arbeitsleben zurück, und Sandy bekam Albträume, wenn er daran dachte, dass er es war, der jetzt zuweilen die Verantwortung trug.

«Sergeant Wilson.» Auf den Shetlands sprachen sich alle mit Vornamen an. Mit Ausnahme der Staatsanwältin. Sandy wusste, dass er ihr aufmerksam zuhören sollte, doch er merkte, wie seine Gedanken abschweiften. Er reagierte nun mal nervös auf Stress, das hatte ihn schon zu seiner Zeit als Schuljunge auf Whalsay immer in Schwierigkeiten gebracht. Von seinem Bürofenster aus konnte er zum Hafen hinuntersehen. Die Fähre nach Bressay hatte gerade abgelegt, um durch die Meerenge hinüber zur Insel zu fahren. Auf dem Pier rauften sich Möwen um ein Stück Abfall.

«Deshalb brauche ich Sie hier. Jetzt sofort. Haben Sie mich verstanden?» Rhona Laings Stimme klang schneidend. Ganz offensichtlich hatte sie von dem Ermittler eine geistesgegenwärtigere Reaktion erwartet. Sie hatte Sandy noch nie sonderlich geschätzt, weder als Mann noch als Polizeibeamten.

«Aber sicher.»

«Bevor Sie losfahren, müssen Sie aber noch Inverness informieren. Die müssen ein paar Leute herschicken. Die von der Mordkommission und welche von der Spurensicherung.»

«Vor morgen früh können die aber nicht hier sein», sagte Sandy. Jetzt fühlte er sich sicherer, mit den praktischen Dingen kannte er sich aus. «Das letzte Flugzeug von Inverness ist gerade losgeflogen.»

«Aber wir brauchen die Unterstützung von dort, Sergeant. Ich habe die Jolle an meiner Anlegestelle in Aith festgemacht. Die Leiche lasse ich am besten, wo sie ist. Für morgen ist schönes Wetter vorhergesagt, sie sollte dort also sicher sein, wenn wir sie gut abdecken. Und wir müssen den Jachthafen absperren und die Leute fernhalten. Wir brauchen auch Sichtschutzwände. Sie wissen ja, wie die Leute gaffen. Und morgen ist Samstag, da werden viele Menschen am Hafen sein.»

«Sie werden sich nicht gerade beliebt machen, wenn Sie die Leute an einem Wochenende von ihren Booten fernhalten.» Sandy kratzte sich am Arm und dachte, dass es nichts Schöneres gab, als zu dieser Jahreszeit zum Fischen hinauszufahren. Auf dem Meer konnte man endlich spüren, dass die langen, dunklen Wintertage vorüber waren.

«Ich will mich ja auch nicht beliebt machen!», kam die Antwort, scharf wie eine Gewehrsalve.

«Haben Sie ihn eigentlich erkannt?», fragte Sandy. «Den Toten, meine ich.»

Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille, und er begriff, dass sie über seine Frage nachdachte. Er fand, dass die Menschen immer anders aussahen, wenn sie tot waren, und wenn man einen Toten nicht gut kannte, war es nicht immer einfach, eine Leiche zu identifizieren. Doch als die Antwort dann kam, war sie unmissverständlich. «Nein, Sergeant. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich Sie vor Ort brauche. Wenn er hier von den Shetlands kommt, werden Sie uns wahrscheinlich sagen können, wer er ist.»

Wieder schwieg sie. Im Hintergrund konnte Sandy das Meer hören. Die Staatsanwältin musste noch am Jachthafen sein und vom Handy aus telefonieren. Sie hatte Glück, dass sie dort überhaupt Empfang hatte. Was Handys anging, war jener Teil der Hauptinsel ein schwarzes Loch. «Ich schicke Ihnen ein paar Leute rüber, die den Hafen absperren», sagte er, «und setze mich mit Inverness in Verbindung. Ich komme dann nach, so schnell ich kann.»

«Gut.»

Er wusste, dass sie das Gespräch nun beenden wollte, und brüllte beinahe, damit sie noch nicht auflegte: «Miss Laing!»

«Ja, Sergeant.»

«Soll ich Jimmy Bescheid geben? Inspector Perez?» Diese Frage beschäftigte ihn, seit ihm aufgegangen war, was ihr Anruf bedeutete. Jimmy Perez war nicht mehr wie früher, seit seine Verlobte ums Leben gekommen war. Er neigte zu Melancholie und Wutausbrüchen, die aus dem Nichts kamen. Seine Kollegen hatten Mitgefühl und wollten ihm Zeit lassen. Er habe die Arbeit zu früh wiederaufgenommen, sagten sie. Er leide unter Depressionen. Doch nach sechs Monaten neigte ihre Geduld sich dem Ende zu. Sandy hatte das Gemurmel in der Kantine gehört: Vielleicht sollte Perez kündigen und sich der Aufgabe widmen, sich um Duncan Hunters Tochter zu kümmern. Wenn man bei der Polizei auf den Shetlands befördert werden wollte, musste man schon auf den Tod des Vorgängers warten. Vielleicht sollte Perez das einzig Anständige tun: Nach vorn blicken und jemand anderem die Chance geben, seinen Job vernünftig zu machen.

Zunächst antwortete Rhona Laing nicht. Sandy fragte sich schon, ob ihr Handy den Empfang verloren hatte. Dann sprach sie. «Das weiß ich nicht, Sandy. Diese Entscheidung müssen Sie selbst treffen. Sie kennen Jimmy besser als ich.» Und dabei klang sie beinahe schon menschlich.

Er schob die Entscheidung noch auf, wollte erst mit Inverness telefonieren. Dort war jetzt ein Neuer zuständig, ein Engländer, und Sandy musste sich höllisch konzentrieren, um den Akzent zu verstehen. «Ich schicke Ihnen einen Inspector und ein Team von der Mordkommission», sagte der Mann. «Sie wissen ja, dass Roy Taylor nach Liverpool zurückgegangen ist?»

«Ich habe davon gehört.» Sandy dachte, dass sich im Moment alles veränderte. Jimmy Perez war ein völlig anderer geworden, und Roy Taylor war in den Süden gezogen. Sandy hatte Veränderungen noch nie gemocht. Er war auf der kleinen Insel Whalsay aufgewachsen, und für ihn war es schon ein Riesenabenteuer gewesen, für die Polizeiausbildung aufs Festland zu gehen.

«Taylors Stelle hat jetzt eine Frau bekommen.» Der Polizeichef kam aus London, und wenn er sprach, musste Sandy an Gangsterfilme denken. «Sie ist auf North Uist aufgewachsen. Also fast schon eine von Ihnen.»

‹Nein›, wollte Sandy sagen. ‹Die von den Uists sind ganz anders als wir. Sie sprechen Gälisch, und auf den Höfen dort gibt es nur Sand und Seetang. Die Landschaft ist ganz anders und die Kultur auch. Auf den Äußeren Hebriden kriegt man sonntags nicht mal einen Drink. Nur ein Engländer kann denken, dass jemand von dort auch nur das kleinste bisschen mit einem von den Shetlands gemein haben könnte.› Er selbst war einmal für eine Schulung der Highlands and Islands Police zwei Tage auf Benbecula gewesen und glaubte, alles über die Äußeren Hebriden zu wissen. Doch er sagte nichts. Ihm machte es nichts aus, eine Frau als Chef zu haben.

«Sie heißt Reeves», fuhr der Polizeichef fort. «Willow Reeves. Können Sie sie und ihr Team vom Flughafen abholen?» Sandy fand, dass das nicht gerade nach einem Namen von den Äußeren Hebriden klang. Hießen die auf den Inseln im Westen nicht alle MacDonald? Der Polizeichef musste seine Frage wiederholen. «Können Sie sie abholen, wenn sie den Morgenflug nehmen? Ihnen eine Unterkunft besorgen und in alles einweisen? Ich nehme an, Jimmy Perez ist noch nicht wieder auf seinem Posten?»

«Er arbeitet in Teilzeit», sagte Sandy. «Er ist noch in ärztlicher Behandlung.»

«Wird er das hier übernehmen können?» Die Stimme des Polizeichefs klang unsicher.

«Ich denke, er möchte darüber informiert werden», sagte Sandy. «Bestimmt wäre er ziemlich sauer, wenn eine solche Sache in seinem Bezirk passiert und er nichts davon erfährt.» Das war ihm gerade erst eingefallen, aber jetzt war er sich sicher, dass es stimmte.

«Dann machen Sie das, Sandy, ja? Sie informieren ihn. Ich will nicht, dass Perez zufällig von der Sache erfährt und meint, wir hätten ihn absichtlich außen vor gelassen. Zurzeit kann er ziemlich reizbar sein.»

Sandy legte den Hörer auf und spürte, wie ihm die Entscheidungen, die er zu treffen hatte, über den Kopf wuchsen. Die Staatsanwältin erwartete ihn in Aith, was eine gute halbe Stunde Autofahrt Richtung Norden bedeutete, und der Polizeichef wollte, dass er mit Jimmy Perez sprach, der in Ravenswick wohnte, südlich von Lerwick. Sandy fühlte sich wohler, wenn man ihm klare Anweisungen gab. Mehr als alles andere auf der Welt wünschte er sich, Jimmy Perez wäre wieder da, so wie früher, klug und scharfsinnig. Und würde ihm sagen, was er tun sollte.

Er nahm den Hörer wieder auf und stellte ein paar uniformierte Beamte zusammen, die nach Aith fahren und den Tatort absperren sollten. «Wir brauchen dort jemanden, der den Hafen überwacht, bis das Team aus Inverness eintrifft», sagte er. Als er seinen Kollegen berichtete, dass die Staatsanwältin die Leiche gefunden hatte, konnte er ihre Ablehnung spüren. Rhona Laing war nicht gerade beliebt. Auf den ganzen Shetlands hätte er niemanden zu nennen gewusst, der sie mochte oder behaupten konnte, er sei mit ihr befreundet. Als er nach draußen ging, um seinen Wagen zu holen, fing es gerade an zu dämmern. Perez war jetzt bestimmt zu Hause, denn Cassie musste bald ins Bett. Cassie, die Tochter seiner Verlobten, die sie ihm in ihrem inoffiziellen Testament hinterlassen hatte. Der einzige Grund, dachte Sandy, weshalb Perez nicht von den Inseln und vor den Erinnerungen an Frans Tod geflohen war.

Perez wohnte in einer umgebauten Kapelle, die niedrig und klein war und einen Blick über Raven’s Head und hinunter zu den Häusern am Pier bot. Vor dem Haus stand sein Wagen. Die Tür ging auf, noch bevor Sandy klopfen konnte, und da stand Jimmy Perez, einen Becher Kaffee in der Hand. Er sah aus, als hätte er nicht mehr geschlafen, seit Fran ums Leben gekommen war, und war hager und unrasiert. Obwohl er ja noch nie besonders auf seine äußere Erscheinung geachtet hat, dachte Sandy. Er hat sich noch nie groß darum gekümmert, wie er aussieht.

«Schläft Cassie schon?» Sandy wollte nicht anfangen, von Leichen und Mord zu erzählen, wenn die Kleine zuhörte.

«Sie ist heute Nacht bei ihrem Vater», sagte Perez.

Bei Duncan Hunter also, dem einstigen Halbstarken der Shetlands, der in der «Haa» wohnte, dem alten Herrenhaus in der Bucht von Brae, das er geerbt hatte. Bei Duncan Hunter, dem Exmann von Fran. Dem ehemals besten Freund von Jimmy Perez.

Perez fuhr fort. «Es ist das letzte Ferienwochenende. In den nächsten Monaten wird sie nicht viel Zeit mit ihm verbringen können. Und du weißt ja, wie Duncan so ist. Treibt sich immer irgendwo im Süden rum, ist immer an irgendeiner Sache dran, die Geld bringen soll. Ich hielt es für das Beste, ihn festzunageln, solange er mal hier ist. Cassie sollte ihren Vater kennen.»

«So hast du auch mal ein bisschen Zeit für dich.» Sandy fragte sich, ob Perez ihn wohl hereinbitten und ihm einen Schluck Whisky oder ein Bier anbieten würde. Jimmy selbst hatte noch nie viel Alkohol getrunken, doch als Fran noch am Leben war, hatte er immer Bier im Kühlschrank gehabt.

«Sie fehlt mir», sagte Perez. «Ganz fürchterlich.» Und Sandy war sich nicht sicher, ob er jetzt von Cassie sprach oder von Fran. Er trat von einem Fuß auf den anderen und schaute aufs Meer hinaus. «Was willst du denn?», fragte Perez. «Mir ist wirklich nicht danach, Gäste zu empfangen. Ich gebe zurzeit keine sonderlich gute Gesellschaft ab.»

Sandy glaubte einen Hauch Selbstmitleid in Perez’ Stimme zu hören und dachte, dass Arbeit im Moment vielleicht das Beste für ihn wäre. «Ich bin nicht zum Spaß hergekommen», sagte er und war selbst überrascht, wie barsch ihm die Worte über die Lippen kamen.

Perez starrte ihn an. Von allen Kollegen war Sandy der Einfühlsamste. Perez hatte sich immer für Sandy eingesetzt, und nun war es an Sandy, für ihn in die Bresche zu springen. «Dann kommst du besser rein.»

Im Haus sah es beinahe genauso aus wie zu Frans Zeiten. An den Wänden hingen ihre Bilder, neben denen, die Cassie gemalt hatte. Über dem Kamin war ein großes Foto von allen dreien. Die Frau darauf lachte mit zurückgeworfenem Kopf, und Sandy spürte, wie ihm die Tränen in die Augen traten. Fran Hunter war immer nett zu ihm gewesen.

«Magst du einen Kaffee?», fragte Perez. «Alkohol habe ich keinen im Haus. Ich trau mir selbst nicht über den Weg.»

«Kaffee ist prima.» Sandy sah zu, wie Perez einen Becher holte und die Milch aus dem Kühlschrank nahm. «Es hat einen Mord gegeben», sagte er. «Die Staatsanwältin hat am Jachthafen von Aith in einer der Jollen für die Regatten eine Leiche gefunden. Du weißt doch, dass sie mit den anderen Frauen rudert.» Er wartete auf Antwort. Der alte Jimmy hätte jetzt die Augenbrauen hochgezogen und einen Witz über die Staatsanwältin und über die Zeit, die sie auf dem Wasser verbrachte, gerissen.

Doch heute stellte Perez nur vorsichtig den Kaffeebecher auf den Tisch und sah Sandy an.

«Ich bin krankgeschrieben», sagte er. «Einer solchen Sache bin ich noch nicht gewachsen.»

«Dann hat es keinen Sinn, deine Zeit zu verschwenden.» Sandy stand auf und ging zur Tür. «Die Eiserne Jungfrau will, dass ich nach Aith komme, in der Hoffnung, dass ich die Leiche identifizieren kann. Du weißt ja, wie sie ist, wenn man sie warten lässt. Ich dachte nur, du solltest Bescheid wissen, das ist alles. Ich dachte, es wäre …», er hatte Mühe, das richtige Wort zu finden, «… angebracht, dich zu informieren.»

Wieder sah Perez überrascht aus, aber nicht verärgert oder gereizt. Normalerweise lehnte Sandy sich nicht gegen ihn auf. Normalerweise lehnte Sandy sich gegen niemanden auf. Und er wusste doch, dass Jimmy zurzeit auf alles ganz automatisch mit Wut reagierte.

«Tut mir leid.» Perez schüttelte den Kopf. Versuchte er, einen klaren Gedanken zu fassen? Oder drückte die Geste eine gewisse Verzweiflung aus? Dann, nach einer kleinen Pause, sagte er: «Es war richtig, dass du gekommen bist und mir Bescheid gegeben hast.»

Einen Augenblick lang blieb Sandy auf der Türschwelle stehen. Der Leuchtturm von Raven’s Head war jetzt eingeschaltet, und der Lichtstrahl wanderte über seinen Kopf hinweg. Er fragte sich, ob Perez nicht doch im letzten Moment seine Meinung ändern und versucht sein würde, mit ihm nach Aith zu fahren. Bestimmt war er neugierig. Die Neugier hatte Jimmy schon immer angetrieben, seine Fälle zu Ende zu bringen. Und für eine Sekunde wirkte Perez tatsächlich interessiert.

«Wen schicken sie von Inverness?», fragte er.

«Eine Frau.» Sandy fühlte sich leichter, bekam plötzlich Lust loszulegen. «Eine Frau mit einem komischen Namen. Aber wir haben noch die ganze Nacht, um alles zu regeln, bevor sie herkommt.»

«Na dann viel Glück.» Und Perez ging zurück ins Haus und machte die Tür zu. Drinnen schaltete er das Licht ein, und durch das Fenster sah Sandy ihn mit gebeugten Schultern am Küchentisch sitzen, den Kopf tief über den Kaffeebecher gesenkt, sodass er wirkte wie ein alter Mann. Es war, als hätte Perez kurz das Gefühl gehabt, wieder zum Leben zu erwachen, und als hätte ihm dieses Gefühl nicht gefallen. Als hätte es ihm zu sehr weh getan.

Kapitel 5

Als Sandy in Aith ankam, war es schon dunkel. Er hatte länger gebraucht als erwartet, weil er auf der schmalen Straße zwischen Bixter und Aith hinter einen Bus mit jungen Frauen auf einem Junggesellinnenabschied geraten war, der im Schneckentempo fuhr. Einmal hatte er sogar angehalten, um eins der Mädchen rauszulassen, das sich am Straßenrand übergeben musste. Sie war am Bein mit ihrer Freundin zusammengebunden, als wollten sie ein Dreibeinrennen veranstalten, und es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis die beiden aus dem Bus geklettert waren. Zu jeder anderen Zeit hätte Sandy seine Freude daran gehabt. Junggesellinnenabschiede auf den Shetlands waren immer ein großer Spaß. Doch heute Abend machte es ihn ganz wahnsinnig, und er hupte ununterbrochen, bis der Bus endlich zur Seite fuhr und ihn vorbeiließ.

An der Zufahrt zum Jachthafen von Aith stand ein Polizist, der seinen Wagen erkannte und ihn durchwinkte. Sandy hatte angenommen, dass die Staatsanwältin schon nach Hause gegangen wäre, doch sie war immer noch vor Ort, in Jeans und Regenjacke, eine Strickmütze auf dem makellos frisierten Haar. Sie hatten die Hafenbeleuchtung eingeschaltet, und alles sah verschwommen und bleich aus, nur das Wasser nicht, das schwarz und ölig wirkte. Kaum war er aus dem Auto gestiegen, kam Rhona Laing auch schon auf ihn zu.

«Gut, dass Sie es doch noch geschafft haben, Sergeant.» Ihre Stimme klang ätzend, jedes Mitgefühl war verschwunden.

«Ich war noch bei Jimmy Perez», sagte er. «Das hielt ich für angebracht.» Er war stolz auf das neue Wort.

Sie zögerte. «Und er wollte nicht mit Ihnen herkommen?»

«Er meint, er wäre noch nicht so weit.» Auch Sandy schwieg kurz. «Ein Jammer. Das hier ist vielleicht genau das, was er braucht. Etwas, das ihn auf andere Gedanken bringt und dafür sorgt, dass er mal aus dem Haus kommt.» Die Staatsanwältin sagte nichts dazu, und er fuhr fort. «Ich habe mit Inverness gesprochen, und morgen früh schicken sie mit dem ersten Flug ein Team her. Ich hole sie vom Flughafen ab und fahre dann gleich mit ihnen hierher. Morag kümmert sich um die Unterbringung der Leute. Sie haben übrigens jemand Neuen als Inspector.» Er wollte schon hinzufügen, dass es eine Frau mit einem komischen Namen war, besann sich dann aber eines Besseren. Rhona Laing erachtete so etwas für unerheblich, das wusste er. Er fragte sich, was die beiden Frauen wohl voneinander halten würden, und grinste im Halbdunkel bei dem Gedanken daran, dass es zu Machtspielchen kommen könnte. Gut für ihn, wenn die scharfe Zunge der Staatsanwältin mal ein anderes Ziel fände.

«Hier lang.» Die Staatsanwältin führte ihn über den Steg zu einer der Anlegestellen. Am Ende des Piers hatten sie eine Sichtschutzwand aufgestellt, um neugierige Blicke abzuhalten, und die Leiche in der Jolle war mit einem Stück Persenning zugedeckt. Davy Cooper, einer der Polizisten in Uniform, hob ein Ende des Segeltuchs hoch und leuchtete Sandy mit der Taschenlampe, damit dieser etwas sehen konnte.

«Er kommt mir irgendwie bekannt vor», sagte Davy. «Aber ich komme nicht auf den Namen. Ich habe seine Aktentasche aufgemacht, konnte aber keinen Ausweis finden. In seine Taschen wollte ich nicht schauen, bevor die Spurensicherung morgen früh herkommt.»

Sandy blickte auf einen Mann Anfang dreißig hinab, der eine Jeans trug, die ihn selbst bestimmt einige Tagesgehälter gekostet hätte. «Das ist Jerry Markham», sagte er. Es war ein Schock, ihn tot zu sehen, obwohl Sandy keine Trauer verspürte. Sie waren entfernte Cousins gewesen, hatten aber nie genug miteinander gemein gehabt, um sich wirklich anzufreunden. «Seine Eltern führen das Ravenswick Hotel. Er hat als Reporter bei der Shetland Times gearbeitet, bis er in den Süden gegangen ist, um dort sein Glück zu machen. Ich wusste gar nicht, dass er wieder hier war.»

«Na klar, das ist Markham», rief Cooper. «Jetzt, wo Sie es sagen, erkenne ich seine Mutter in ihm.»

Doch Sandy hörte gar nicht zu. Er sah die Staatsanwältin an, die in dem unbarmherzigen Licht plötzlich noch bleicher wirkte. «Haben Sie ihn gekannt, Ma’am?»

«Nein», sagte sie. «Natürlich weiß ich, wer er ist, aber wir sind uns nie begegnet.» Sie wandte ihren Blick von der Leiche ab. «Es wird langsam kalt, und ich habe noch nicht gegessen. Wenn Sie mich noch brauchen, finden Sie mich bei mir zu Hause.» Sie wollte fortgehen, doch kurz bevor sie in den Schatten tauchte, drehte sie sich noch einmal zu den beiden Beamten um. «Geben Sie der Familie Bescheid?»

Sandy nickte.

«Die Presse wird über den Ort herfallen, sobald die Neuigkeit bekannt wird», sagte sie. «Die sind immer besonders interessiert, wenn es um jemanden aus ihren eigenen Reihen geht. Wir sollten die Identität des Toten so lange wie möglich für uns behalten, Sergeant, weshalb ich Sie bitten würde, diskret zu sein, wenn Sie zum Hotel fahren.»

«Wollen Sie es Peter und Maria selbst sagen?» Nach Ravenswick zurückzufahren, war das Letzte, was Sandy wollte, und außerdem war das Hotel das eleganteste auf den Shetlands. Dort fühlte er sich immer fehl am Platz. Aber er hielt es für gut möglich, dass die Staatsanwältin regelmäßig im Hotelrestaurant aß.

«Das fällt wohl kaum in meine Zuständigkeit, Sergeant.» Schon hatte sie sich zum Gehen gewandt, und als sie den Satz zu Ende gesprochen hatte, war sie bereits in der Dunkelheit verschwunden.

Auf der Rückfahrt nach Ravenswick ging Sandy alles, was er über Jerry Markham wusste, im Kopf noch einmal durch. Markham war etwas älter gewesen als er, war aber noch auf der Anderson High School gewesen, als Sandy dort hinkam. Hatte zu den Jungs mit den schicken Klamotten gehört. War Herausgeber der Schülerzeitung. Star der Theatergruppe in der Schule. Zum Studium war er dann aufs Festland gegangen und zurückgekehrt, um für die Shetland Times zu schreiben, bis ihn das so elend langweilte, dass er ganz in den Süden zog. Zuletzt hatte er für eine dieser großen Londoner Zeitungen geschrieben, in denen seriöse Artikel standen und bei denen der Sportteil erst auf den letzten Seiten kam. Sandys Mutter war ganz aus dem Häuschen gewesen, als Jerry den Job dort bekam, und immer, wenn sein Name unter einem Artikel stand, schnitt sie den aus, um ihn Sandy unter die Nase zu halten, wenn er mal heimkam.

Jerrys Eltern waren Peter und Maria Markham. Maria stammte von den Shetlands. Sie war oben in Northmavine aufgewachsen. Peter war zugezogen, einer von denen, die man hier auf den Inseln «Fremde aus dem Süden» nannte.

Was hatte Peter Markham gemacht, bevor sie das Ravenswick Hotel gekauft hatten? Sandy konnte sich nicht erinnern, glaubte aber, dass es etwas mit Öl zu tun gehabt hatte. Dann fiel ihm ein, dass das Militär eine Rolle gespielt hatte: Markham war auf dem Air-Force-Stützpunkt von Unst stationiert gewesen, und damals hatte er auch Maria kennengelernt. Als er den Dienst dann quittiert hatte, flog er Hubschrauber von Scatsta zu den Bohrinseln. Das Ravenswick war ziemlich abgewirtschaftet gewesen, als die Markhams es übernahmen. Es war ein altes, im achtzehnten Jahrhundert erbautes Gutshaus, mächtig, mit dicken Mauern und direkt am Meer gelegen. Jetzt war es komplett neu eingerichtet und nannte sich das einzige Hotel mit Landhausatmosphäre auf den Shetlands. Fran und Jimmy hatten ihn einmal dort zum Essen eingeladen, um ihre Verlobung zu feiern. Nur in die Bar, doch selbst die war Sandy immer noch furchtbar teuer vorgekommen. Aber das Essen war gut gewesen, und wenn Sandy eine Freundin gehabt hätte, der er richtig imponieren wollte, dann hätte er sie dort zum Essen eingeladen, aber zur Mittagszeit, wenn es ein festes Menü gab und nicht so viel kostete.

Sandy merkte, dass er schon an Perez’ Haus vorbeifuhr, das sich am Rand von Ravenswick befand. In der alten Kapelle brannte immer noch Licht, doch die Vorhänge waren zugezogen. Vielleicht ließ Jimmy ja mittlerweile das Licht an, wenn er schlafen ging. Vielleicht bekam er ja Albträume im Dunkeln, wie ein kleiner Junge. Oder er saß immer noch im Wohnzimmer und starrte in den Kamin.

In der Eingangshalle des Hotels brannte ein Feuer. Ein Torffeuer, das man schon auf dem Weg vom Parkplatz herauf riechen konnte. Stuart Brodie stand am Empfang. Auch mit ihm war Sandy zur Schule gegangen. Die Bar war mit Hotelgästen gefüllt, die nach dem Essen noch einen Kaffee oder einen Schluck Whisky tranken. Die Rezeption war ganz in dunklem Holz gehalten und duftete nach Bienenwachs.

«Sind Peter und Maria da?» Sandy lehnte sich über den blanken Empfangstresen, damit er näher an Brodie herankam und nicht schreien musste, um sich verständlich zu machen.

«Sie sind gerade hoch in ihr Apartment gegangen.» Brodie war sehr pflichtbewusst, ein bisschen begriffsstutzig und nicht im Mindesten neugierig. «Kann ich dir vielleicht weiterhelfen? Ich möchte sie nur ungern stören.»

«Zeig mir einfach, wo ich langgehen muss, dann finde ich es schon», sagte Sandy. «Ruf sie nicht an.» Er stieg auf der prächtigen Haupttreppe in den ersten Stock hinauf und dann auf einer kleineren in den zweiten, wo er an eine Tür kam, auf der «Privat» stand. Er musste ein paarmal klopfen, bis er schließlich Schritte auf der anderen Seite der Tür hörte und man ihm aufmachte.

Peter Markham hatte immer noch den Anzug an, den er für die Arbeit trug, doch die Krawatte hatte er schon abgenommen, und in seiner Hand hielt er ein Glas. Sein Haar wurde langsam grau, aber er war immer noch gut in Form. Wie ein alter Mann kam er Sandy nicht vor.

«Kann ich Ihnen helfen?» Die Störung schien ihm nicht gerade zu behagen, doch er blieb höflich. Vielleicht klopften ja häufiger Gäste an seine Tür, um sich über etwas zu beschweren oder um Hilfe zu bitten, und bei den Preisen, die sie zahlten, konnte Peter Markham es sich nicht leisten, die Geduld zu verlieren.

Sandy stellte sich vor, und der Mann trat beiseite. «Worum geht es denn, Sergeant? Hat einer unserer Gäste randaliert?» Er erkannte Sandy nicht, aber schließlich hatte seine Frau auch Dutzende entfernte Verwandte.

Sandy folgte ihm in ein großes Wohnzimmer. Hier oben mochten einst die Dienstbotenräume gewesen sein, doch dieser Teil des Obergeschosses war geräumig ausgebaut und weiß gestrichen worden. Auch hier waren die glänzenden Holzdielen verlegt, die man im ganzen Hotel fand, und vor dem Ofen, in dem ein Holzfeuer brannte, lag ein blau gemusterter Vorleger. Sandy dachte, dass es im Winter ziemlich kühl sein musste hier oben. Er selbst hatte lieber Teppichboden. Auf einem Podest neben dem Ofen stand die Skulptur eines Seevogels, fast lebensgroß, aus Treibholz geschnitzt. Sandy merkte, wie er sie anstarrte. Wie hatte der Künstler es bloß geschafft, dass der Vogel aussah, als würde er gleich ins Meer tauchen?

Maria Markham hatte es sich in einem niedrigen Sessel bequem gemacht. Sie trug einen Morgenmantel, nichts Luxuriöses, eher die Art, die auch Sandys Mutter tragen würde, weich und flauschig. Sie sah fern; Sandy vermutete, dass sie das tat, um sich zu entspannen, nicht weil das Programm sie interessierte. Auf dem Tischchen neben ihr stand ein Drink. Maria erkannte ihn sofort. Sie waren Verwandte, so wie man hier auf den Shetlands eben miteinander verwandt war, entfernt – sie war eine Art angeheiratete Tante –, und in seiner Jugend war er ihr ein paarmal auf Hochzeiten und Beerdigungen begegnet. Sie war immer allein gekommen; ihr Mann und ihr Sohn hatten sie nie begleitet. Und nachdem Peter und sie das Ravenswick übernommen hatten, hatte Sandy sie auf Familienfeiern überhaupt nicht mehr gesehen.

Sie stand auf und wickelte sich fester in den Morgenmantel, peinlich berührt, dass man sie so leger gekleidet erwischt hatte. «Sandy! Was für eine nette Überraschung!» Offenbar kam ihr überhaupt nicht in den Sinn, dass er beruflich hier sein könnte. Er fand, dass sie dicker geworden war. Ihr Kinn war schlaff und fleischig. «Was können wir dir anbieten? Trinkst du einen Schluck Whisky mit uns? Warst du vorhin schon unten? Wir hatten so viel zu tun, dass ich dich gar nicht bemerkt habe. Das Hotel ist voller Leute, die den Bau des neuen Gasterminals da oben im Norden beaufsichtigen. Das ist gut fürs Geschäft, aber wenn es so bleibt, brauchen wir mehr Angestellte. Und wegen des Nebels konnte das Flugzeug nach Edinburgh nicht starten, sodass ein paar unserer Gäste für eine weitere Nacht hier gestrandet sind.»

«Ich bin wegen Jerry hier», sagte er.

«Er ist noch nicht da», antwortete sie. «Er arbeitet noch. Wir erwarten ihn aber jede Minute zurück. Warum wartest du nicht auf ihn? Er freut sich bestimmt, dich hier zu sehen.»

Doch ihr Mann schien zu spüren, dass Sandy keinen Verwandtenbesuch machte. Er stellte sich hinter seine Frau und legte ihr eine Hand auf die Schulter. «Worum geht es?», fragte er. «Ist was passiert?»

«Jerry ist tot.» Sandy hatte mittlerweile schon einige tragische Neuigkeiten überbracht und fand, dass es mit der Zeit nicht einfacher wurde. Diese Worte waren so grausam, dass er das Gefühl hatte, den Menschen damit noch ein zweites Mal umzubringen, doch es gab keinen schonenden Weg, den Angehörigen so etwas mitzuteilen. Am besten ließ man keinen Zweifel, keinen Platz für Hoffnung.

Die beiden starrten ihn an. Es war, als wären sie eingefroren. «Was soll das?», fragte Maria schließlich. «Er ist hier auf den Shetlands. Er kann jeden Augenblick kommen.»

«Nein.» Sandy wünschte, er wäre redegewandter. Könnte besser mit Menschen umgehen. «Man hat seine Leiche in Aith gefunden. Ich habe sie selbst gesehen.»

«Ist der verdammte Wagen schuld?», fragte Markham. «Er ist wie ein Verrückter damit gefahren.»

«Nein.» Sandys Gedanken überschlugen sich, als ihm klarwurde, was Markhams Worte bedeuteten. Natürlich war Jerry mit einem Auto auf die Shetlands gekommen. Das mussten sie finden. Er hätte die Suche danach schon längst in die Wege leiten müssen – Perez hätte das getan. «Nein», wiederholte er. «Es war kein Unfall.»

«Was war es dann?»

Sandy blickte zu Maria hinüber. Tränen liefen ihr über die Wangen, doch sie rührte sich nicht und gab keinen Laut von sich.

«Wir glauben, dass er ermordet wurde», sagte Sandy. «Seine Leiche wurde am Jachthafen von Aith gefunden, und er hat eine Wunde am Kopf. Morgen wissen wir mehr, wenn die Leute aus Inverness hier sind.»

Und dann, mit einem Schlag, zerriss die Stille. Maria schrie und weinte. Sandy neigte nicht zu überspannten Vergleichen, doch er glaubte, den Schmerz von Wehen darin zu erkennen. Als würde sie ihren Sohn noch einmal zur Welt bringen, schrie sie ihren qualvollen Schmerz heraus. Markham stand vor ihr und hielt sie fest umklammert, bis sie wieder ruhiger wurde.

«Jerry war unser einziges Kind», sagte er, während er über den Kopf seiner Frau hinweg Sandy ansah. «Nach ihm konnte Maria keine Kinder mehr bekommen.»

Sandy wollte weg von hier, wollte ihnen Zeit geben, um ungestört zu trauern. Es war schrecklich für ihn, in diesem großen, aufgeräumten Zimmer zu sitzen und zuzusehen, wie die Frau, die er als stark und fröhlich kannte, zerbrach. Doch morgen früh würde die Neue von North Uist hergeflogen kommen, und sie würde wissen wollen, was er herausgefunden hatte. Dies hier war die einzige Chance für ihn, seine Fragen zu stellen, ehe sie die Ermittlungen übernahm.

«Was für einen Wagen fuhr Jerry?», fragte er.

«Einen Alfa Romeo.» Markham hielt seine Frau immer noch an die Brust gedrückt, wiegte sie sacht hin und her, als würde er ein greinendes Baby trösten. «So einen kleinen Sportwagen. Rot, versteht sich. Eine lächerliche Kiste. Schon älter. Er hat ihn sich gekauft, als er nach London zog.»

«Maria sagte, Jerry hätte hier gearbeitet.» Sandy konnte sich nicht vorstellen, was ein angesagter Journalist einer Londoner Zeitung auf den Shetlands treiben mochte. Wie konnte man sich dort für das interessieren, was hier geschah?

«Jerry sagte, er sei hinter einer Story her.» Markham sprach leise. Maria war jetzt so ruhig, dass Sandy sich fragte, ob sie das Bewusstsein verloren, sich mit ihrem Schluchzen völlig verausgabt hatte. Markham strich ihr übers Haar. «Anscheinend konnte er seine Chefin davon überzeugen, dass man der Geschichte nachgehen solle und dass er der beste Mann dafür sei, wegen seiner Verbindungen vor Ort. So konnte er ein paar Tage nach Hause kommen, bekam seine Spesen erstattet und dazu die Möglichkeit, einen Knüller zu landen.»

«Worum ging es in der Story?» Von draußen hörte man lautes Gelächter. Ein paar Einheimische, die im Hotel gegessen hatten und sich jetzt auf den Weg zu ihren Autos und nach Hause machten.

Markham zuckte die Schultern. «Er hat mich gefragt, ob ich ihm Zugang zu Sullom Voe verschaffen könne. Ob ich dort immer noch jemanden kenne. Ich glaubte zwar nicht, dass sich die Zeitung für das Ölterminal interessieren könnte. Schließlich gibt es bald kein Öl mehr, das alles ist Schnee von gestern. Aber ich habe ihm einen Termin mit dem Pressesprecher verschafft.»

«Und da war er also heute?»

«Ja», sagte Markham. «Da war er heute. Wir haben ihn zum Essen zurückerwartet; als er nicht kam, dachten wir, er hätte ein paar alte Freunde getroffen. Du weißt ja, wie das hier ist, wenn einer heimkommt. Ich habe versucht, ihn anzurufen, aber er ist nicht drangegangen. Kein Empfang, dachten wir. Dass ihm was zugestoßen sein könnte, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Manchmal, wenn er in London war, haben wir uns Sorgen um ihn gemacht. Aber doch nicht hier. Hier gehen wir davon aus, dass niemandem was passiert.»

Er redete noch, als Sandy aufstand. Sandy glaubte, dass Markham ihn jetzt nur ungern gehen ließ. Sein Gesicht war von der Anstrengung, die Fassung zu bewahren, ganz starr. Wenn er mit Maria allein wäre, würde er sich nicht mehr beherrschen können.

Wieder fuhr Sandy Richtung Norden. Aus den Fenstern von Jimmys Haus drang immer noch Licht. Am liebsten hätte er angehalten und ihn um Rat gefragt. ‹Was soll ich als Erstes tun? Sag mir, wie ich vorgehen soll.› Doch er fuhr weiter und kehrte aufs Revier zurück, setzte sich an den Computer, um das Kennzeichen von Jerry Markhams Wagen zu ermitteln, rief Davy Cooper an, der am Jachthafen von Aith Wache hielt, und bat ihn, zum Parkplatz zu gehen und nachzusehen, ob das Auto dort stehe. Sandy war allerdings nichts aufgefallen, und er glaubte, dass er so einen ungewöhnlichen Wagen nicht übersehen hätte. Morag hatte ihm eine Nachricht hinterlassen, dass sie für die Leute aus Inverness eine Unterkunft in Lerwick besorgt habe.

In den frühen Morgenstunden kehrte Sandy in seine Wohnung zurück. Er machte den Fernseher an und drehte den Ton ganz leise – unter ihm wohnte eine junge Familie, und er wollte sie nicht wecken. Er trank ein Tennent’s Lager aus der Dose, ohne sich die Mühe zu machen, erst ein Glas zu holen, dann stellte er sich den Wecker und ging schlafen. Er schlief sofort ein. Selbst wenn er sich Sorgen machte, hatte Sandy Wilson keine Probleme einzuschlafen. Jimmy Perez hatte immer gesagt, das sei eine Gabe. Sandy dachte, dass es eine der wenigen war, die er überhaupt besaß.

Kapitel 6

Es war Willow Reeves’ erste Mordermittlung als Senior Investigating Officer. Der Boss hatte sie in sein Büro gerufen und gesagt, er wolle, dass sie das übernehme. «Für die Arbeit auf den Shetlands braucht man ein ganz besonderes Gespür. Die wohnen da oben am Rande der zivilisierten Welt und glauben, dass die Regeln der Normalsterblichen für sie nicht gelten. Das sind Bekloppte.» Was bedeutete, dass auch sie bekloppt war – auch wenn sie aus dem unzivilisierten Westen stammte und nicht aus dem unzivilisierten Norden – und dass der Fall ein Kinderspiel für sie sein müsste. Also überhaupt kein Druck. Hätte er gewusst, wo genau sie herkam und wie ihre Familie war, hätte er sie wahrscheinlich wirklich für verrückt gehalten. Aber darüber sprach sie bei der Arbeit nie. Was ging es ihre Kollegen auch an?

Sie nahmen den Morgenflug von Inverness nach Sumburgh, und ihr erster Gedanke bei der Landung war, wie groß und imposant hier doch alles war. Hier sah es aus wie auf einem richtigen Flughafen, mit Autovermietung, Lounge und Café. Alles glänzte in der Sonne. Vicki Hewitt von der Spurensicherung hatte früher schon einmal auf den Shetlands gearbeitet und begrüßte den Sergeant, der sie abholte, wie einen alten Freund. «Wie geht’s Jimmy Perez?», fragte sie.

Der Sergeant zuckte die Schultern und murmelte etwas mit einem Akzent, den Willow kaum verstand. «Nicht so gut. Es braucht seine Zeit.»

Sie alle kannten die Geschichte von Jimmy Perez und seiner Verlobten, die in eine Mordermittlung auf Fair Isle verwickelt und von einem Psychopathen erstochen worden war, und wussten, dass Jimmy sich die Schuld daran gab. In den Kantinen der Highlands and Islands Police war das monatelang Gesprächsthema gewesen. Es gab Leute, die Jimmy ebenfalls die Schuld gaben. Was hatte er sich dabei gedacht, seine Freundin in seine Arbeit hineinzuziehen? Willow hatte nie eine Meinung dazu geäußert. Zu den Dingen, die sie gelernt hatte, als sie in einer Kommune auf North Uist aufwuchs, gehörte, dass es oft am besten war, den Mund zu halten. Wenigstens so lange, bis man wusste, wovon man sprach.

Der Sergeant fuhr sie auf einer schönen, geraden Straße nach Norden, wobei er sie unterwegs auf Sehenswürdigkeiten hinwies, als wäre er ein Touristenführer. Dabei wollte sie ihm Hunderte Fragen über den Fall stellen. In der Nacht hatte sie den vorläufigen Bericht von den Shetlands gelesen und alles, was sie über Jerry Markham finden konnte. In ihrer Tasche befand sich eine Akte mit Ausschnitten der Artikel, die er geschrieben hatte. «Erzählen Sie mir etwas über Markham», sagte sie schließlich.

Die Unterbrechung schien Sandy Wilson nichts auszumachen. «Sein Vater kommt aus dem Süden», sagte er. «Aber die Mutter stammt von den Shetlands, und Jerry ist hier geboren worden und aufgewachsen.»

«Haben Sie ihn gekannt?»

«Oh, aye, aber seit er nach London gezogen war, hatte ich ihn nicht mehr gesehen.»

«Sie können sich also nicht vorstellen, weshalb jemand ihn ermorden wollte? Gab es denn keine Gerüchte? Keine Geschichten von Feindschaft oder langgehegtem Groll?» Sie wusste, dass so ein Groll in kleinen Gemeinschaften, in denen die Menschen dicht aufeinanderhockten, über Generationen am Köcheln gehalten werden konnte.

«Eine Zeitlang hat er als Journalist für die Shetland Times gearbeitet», sagte Sandy. «Bevor er die Möglichkeit bekam, für eine Londoner Zeitung zu schreiben. Dadurch hat er sich nicht immer beliebt gemacht. Die Menschen mögen es nicht, wenn man ihre schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit wäscht. Und die Shetland Times liest hier jeder. Vielleicht dachte er ja, dass er hier für den großen Durchbruch übt, denn er war immer auf der Suche nach einer aufregenden Story. Aber das ist zehn Jahre her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er deswegen gestern umgebracht wurde.»

Plötzlich bog er ab und fuhr auf einen Parkstreifen. Mit dem Kinn deutete er den Hang hinunter auf ein großes Haus, das direkt am Ufer stand. Es war aus grauem Stein und von einer hohen Steinmauer umgeben.

«Das ist das Ravenswick Hotel», sagte Sandy. «Es gehört Jerrys Eltern. Peter und Maria Markham.»

«Was halten die Einheimischen von den beiden?» Willow dachte, es müsse teuer sein, ein solches Hotel zu unterhalten. Auf den Uists gab es keins von dieser Größe und Eleganz.

«Sie mögen sie. Das Hotel gibt den Leuten hier Arbeit. Die Preise sind ziemlich happig, aber es läuft offenbar gut. Gedacht ist es für Touristen und Geschäftsleute, aber wenn die Einheimischen was zu Feiern haben, gehen sie in der Hotelbar oder im Restaurant essen.» Und Sandy begann, von der Vergangenheit der Markhams zu erzählen. Willow hatte das Gefühl, er würde, wenn sie ihn nur ermutigte, auch noch ein paar Generationen weiter zurückgehen. Doch ihr gefiel das. Es gefiel ihr zu erfahren, dass die Menschen hier Wurzeln hatten. Ihre eigenen Wurzeln waren nur in sehr flachem Boden verwachsen. Während Sandy redete, wünschte sie, sie hätte daran gedacht, ein Notizbuch aus ihrem Rucksack zu holen, um mitzuschreiben.

Lerwick sah wie eine große Stadt aus, mit Ampeln und Supermärkten und Fabriken am Ortsrand. «Wollen Sie erst Ihre Sachen ins Hotel bringen», fragte Sandy, «oder sollen wir direkt nach Aith fahren und uns den Tatort ansehen?»

«Direkt nach Aith.» Das war Vicki Hewitt von der Rückbank. «Der arme Kerl liegt schon die ganze Nacht da. Das ist lang genug, finden Sie nicht auch? Hat James ihn schon gesehen?»

James Grieve, der Gerichtsmediziner, hatte sein Institut in Aberdeen. Willow war ihm noch nie begegnet und kam sich ein bisschen ausgeschlossen vor. Als wäre sie die Neue an der Schule, die noch nicht recht in die gewachsenen Gruppen hineinpasste, egal, wie nett die anderen Kinder zu ihr waren.

«Er sollte jetzt eigentlich dort sein», sagte Sandy. «Der Flug von Aberdeen ist der erste, der morgens reinkommt, und wir haben dafür gesorgt, dass er abgeholt wird.» Schon ließen sie die Stadt hinter sich und fuhren Richtung Norden, vorbei an riesigen Windkrafträdern, die sich auf dem Hügel langsam drehten. Die Landschaft war karg und sah aus wie vom Wind zerzaust. Es gab keine Bäume, nicht einmal angepflanzte Nadelbäume. «Morag hat ihn abgeholt.»